Читать онлайн «Наводнение», Евгений Замятин – ЛитРес

1

Кругом Васильевского острова далеким морем лежал мир: там была война, потом революция. А в котельной у Трофима Иваныча котел гудел все так же, манометр показывал все те же девять атмосфер. Только уголь пошел другой: был кардиф, теперь – донецкий. Этот крошился, черная пыль залезала всюду, ее было не отмыть ничем. Вот будто эта же черная пыль неприметно обволокла все и дома. Так, снаружи, ничего не изменилось. По-прежнему жили вдвоем, без детей. Софья, хоть ей было уж под сорок, была все так же легка, строга всем телом, как птица, ее будто для всех навсегда сжатые губы по-прежнему раскрывались Трофиму Иванычу ночью – и все-таки было не то. Что «не то» – было еще неясно, еще не отвердело в словах. Словами это в первый раз сказалось только позже, осенью, и Софья запомнила: это было ночью в субботу, был ветер, вода в Неве подымалась.

Днем на котле у Трофима Иваныча лопнула трубка водомерная, нужно было пойти и взять запасную на складе при механической. В мастерской Трофим Иваныч не был уже давно. Когда он вошел, ему показалось: не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, позванивало, жужжало, пело – будто ветер играл стальными листьями в стальном лесу. Теперь в этом лесу была осень, ремни трансмиссии хлопали вхолостую, сонно ворочались только три-четыре станка, однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Иванычу стало нехорошо, как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего вырытой ямой. Он поскорее ушел к себе в котельную.

В мастерской Трофим Иваныч не был уже давно. Когда он вошел, ему показалось: не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, позванивало, жужжало, пело – будто ветер играл стальными листьями в стальном лесу. Теперь в этом лесу была осень, ремни трансмиссии хлопали вхолостую, сонно ворочались только три-четыре станка, однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Иванычу стало нехорошо, как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего вырытой ямой. Он поскорее ушел к себе в котельную.

К вечеру вернулся домой – и все еще было нехорошо. Пообедал, лег отдохнуть. Когда встал, все уж прошло, позабылось – и только вроде видел какой-то сон или потерял ключ, а какой сон, от чего ключ – никак не вспомнить. Вспомнил только ночью.

Всю ночь со взморья ветер бил прямо в окно, стекла звенели, вода в Неве подымалась. И будто связанная с Невой подземными жилами – подымалась кровь. Софья не спала. Трофим Иваныч в темноте нашел рукою ее колени, долго был вместе с нею. И опять было не то, была какая-то яма.

Он лежал, стекло от ветра позвякивало однообразно. Вдруг вспомнилось: шайба, мастерская, хлопающий вхолостую ремень… «Оно самое», – вслух сказал Трофим Ива-ныч. «Что?» – спросила Софья. «Детей ты не рожаешь, вот что». И Софья тоже поняла: да, оно самое. И поняла: если не будет ребенка, Трофим Иваныч уйдет из нее, незаметно вытечет из нее весь по каплям, как вода из рассохшейся бочки. Эта бочка стояла у них в сенях за дверью. Трофим Иваныч уже давно собирался перебить на ней обручи, и все было некогда.

Ночью – должно быть, уже под утро – дверь раскрылась, с размаху грохнула в бочку, и Софья выбежала на улицу. Она знала, что конец, что назад уже нельзя. Громко, плача навзрыд, она побежала к Смоленскому полю, там в темноте кто-то зажигал спички. Она споткнулась, упала – руками прямо в мокрое. Стало светло, она увидела, что руки у нее в крови.

«Ты чего кричишь?» – спросил ее Трофим Иваныч. Софья проснулась. Кровь ее была и в самом деле, но это была ее обыкновенная женская кровь.

Раньше это были просто дни, когда ходить было неудобно, ногам холодно, неприятно. Теперь как будто ее каждый месяц судили, и она ждала приговора. Когда приближался срок, она не спала, она боялась – и хотела, чтобы поскорее: а вдруг на этот раз не будет – вдруг окажется, что она… Но ничего не оказывалось, внутри была яма, пусто. Несколько раз она заметила: когда она, стыдясь, шепотом ночью окликала Трофима Иваныча, чтобы он повернулся к ней, – он притворялся, что спит. И тогда Софье опять снилось, что она одна, в темноте, бежит к Смоленскому полю, она кричала вслух, а утром губы у нее были сжаты еще плотнее.

Днем солнце, не переставая, птичьими кругами носилось над землей. Земля лежала голая. В сумерках все Смоленское поле дымилось паром, как разгоряченная лошадь. Стены в один какой-то апрельский день стали очень тонкими – было отчетливо слышно, как ребята во дворе кричали: «Лови ее! Лови!» Софья знала, что «ее» – это значит столярову девочку Ганьку; столяр жил над ними, он лежал больной, должно быть, в тифу.

Софья спустилась вниз, во двор. Прямо на нее, закинув голову, неслась Ганька, за нею четверо соседских мальчишек. Когда Ганька увидела Софью, она на бегу что-то сказала назад, мальчишкам, и одна степенно подошла к Софье. От Ганьки несло жаром, она часто дышала, было видно, как шевелилась верхняя губа с маленькой черной родинкой. «Сколько ей? Двенадцать, тринадцать…» – подумала Софья. Это было как раз столько, сколько Софья была замужем, Ганька могла бы быть ее дочерью. Но она была чужая, она была украдена у нее, у Софьи…

Внезапно в животе что-то сжалось, поднялось вверх, к сердцу, Софье стало ненавистно то, чем пахла Ганька, и эта ее чуть шевелящаяся губа с черной родинкой. «К папке докторша приехала, он в бессознании», – сказала Ганька. Софья увидела, как губы у Ганьки задрожали, она нагнулась и, должно быть, глотала слезы. И тотчас же Софье сделалось больно от стыда и жалости. Она взяла Ганькину голову и прижала к себе. Ганька всхлипнула, вырвалась и побежала в темный угол двора, за нею шмыгнули туда мальчишки.

С засевшей где-то, как конец сломанной иглы, болью – Софья вошла к столяру. Направо от двери, у рукомойника докторша мыла руки. Она была грудастая, курносая, в пенсне. «Ну, как он?» – спросила Софья. «До завтра дотянет, – весело сказала докторша. – А там работы нам с вами прибавится». – «Работы… какой?» – «Какой? Одним человеком будет меньше, нам лишних детей рожать. У вас – сколько?» Пуговица на груди у докторши была расстегнута, она попробовала застегнуть, не сходилось – она засмеялась. «У меня… нету», – не скоро сказала Софья, ей было трудно разжать губы.

Столяр на другой день умер. Он был вдовый, у него никого не было. Пришли какие-то соседки, стояли у дверей и шептались, потом одна, укрытая темным платком, сказала: «Ну что ж, милые, так стоять-то?» – и стала снимать платок, держа булавку в зубах. Ганька сидела на своей кровати молча, согнувшись, ноги тонкие, жалкие, босые. На коленях у нее лежал нетронутый кусок черного хлеба.

Софья спустилась к себе вниз, нужно было сделать что-нибудь к обеду – скоро придет Трофим Иваныч. Когда она все приготовила и стала накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное и его проколола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью: должно быть, там соседки уже все кончили и уходили домой, а Ганька все так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях.

Когда она все приготовила и стала накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное и его проколола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью: должно быть, там соседки уже все кончили и уходили домой, а Ганька все так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях.

Пришел Трофим Иваныч. Он стоял возле стола широкий, коротконогий – будто по щиколотку вросши ногами в землю. «Столяр-то ведь умер», – сказала Софья. «А-а, умер?» – рассеянно, мимо спросил Трофим Иваныч; он вынимал из мешка хлеб, хлеб был непривычнее и редкостнее, чем смерть. Нагнувшись, он начал резать осторожные ломти, и тут Софья, будто в первый раз за все эти годы, увидела его обгорелое, разоренное лицо, его цыганскую голову, густо, как солью, присыпанную сединами. «Нет, не будет, не будет детей!» – на лету, отчаянно крикнуло Софьино сердце. А когда Трофим Иваныч взял в руки кусок хлеба, Софья мгновенно очутилась наверху: там Ганька, одна, сидела на кровати, у нее лежал хлеб на коленях, в окно смотрела острая, как кончик иглы, весенняя звезда. И седины, Ганька, хлеб, одинокая звезда в пустом небе – все это слилось в одно целое, непонятно связанное между собой, и неожиданно для самой себя Софья сказала: «Трофим Иваныч, возьмем к себе столярову Ганьку, пусть будет нам вместо…» Дальше не могла.

И седины, Ганька, хлеб, одинокая звезда в пустом небе – все это слилось в одно целое, непонятно связанное между собой, и неожиданно для самой себя Софья сказала: «Трофим Иваныч, возьмем к себе столярову Ганьку, пусть будет нам вместо…» Дальше не могла.

Трофим Иваныч поглядел на нее удивленно, потом сквозь угольную пыль слова прошли в него, внутрь, он начал улыбаться, – медленно, так же медленно, как развязывал мешок с хлебом. Когда развязал улыбку до конца, зубы у него заблестели, лицо стало новое, он сказал: «Молодец ты, Софья! Веди ее сюда, хлеба на троих хватит».

В эту ночь Ганька ночевала уже у них на кухне. Софья, лежа, слушала, как она возилась там на лавке, как потом стала дышать ровно. Софья подумала: «Теперь все будет хорошо» – и заснула.

2

Ребята во дворе играли уже совсем по-новому: «в колчака». Один – «колчак» – прятался, другие его отыскивали, потом с барабанным боем, с пением расстреливали из палок. Настоящий Колчак был тоже расстрелян, конину теперь уже никто не ел, в лавках продавали сахар, калоши, муку. Котел на заводе топили еще все тем же донецким углем, но Трофим Иваныч теперь брил бороду, угольная пыль легко отмывалась. Без бороды он ходил много лет назад перед свадьбой и сейчас будто вернулся к тем годам, иногда даже смеялся по-прежнему, зубы белели, как клавиши на гармонии.

Котел на заводе топили еще все тем же донецким углем, но Трофим Иваныч теперь брил бороду, угольная пыль легко отмывалась. Без бороды он ходил много лет назад перед свадьбой и сейчас будто вернулся к тем годам, иногда даже смеялся по-прежнему, зубы белели, как клавиши на гармонии.

Это бывало по воскресеньям, когда он сидел дома и дома была Ганька. Она теперь кончала школу. Трофим Иваныч заставлял ее читать вслух газету. Ганька читала быстро и бойко, но перевирала по-своему все новые слова: «мольбизация», «главнука». «Как, как?» – переспрашивал Трофим Иваныч, закипая смехом. «Главнука», – спокойно повторяла Ганька. Потом рассказывала, что к ним вчера пришел в школу какой-то новый и стал объяснять, что вот на земле тела – и на небе тоже тела. «Какие тела?» – уже еле сдерживаясь, говорил Трофим Иваныч. «Ну, какие? Вот!» – Ганька тыкала себя пальцем в грудь, остревшую под платьем. Больше Трофим Иваныч уже не мог, смех вырывался у него из носа, изо рта, как пар из предохранительных клапанов распираемого давлением котла.

Софья сидела одна, в сторонке. Главнаука, небесные тела, Ганька с газетой – все это было ей одинаково непонятное и далекое. Ганька говорила, смеялась только с Трофимом Иванычем, а если оставалась вдвоем с Софьей, она молчала, топила печку, мыла посуду, разговаривала с кошкой. Только иногда медленно, пристально наплывала на Софью зелеными глазами, явно думая что-то о ней, но что? Так, уставясь в лицо, смотрят кошки, думают о чем-то своем – и вдруг становится жутковато от их зеленых глаз, от их непонятной, чужой, кошачьей мысли. Софья набрасывала шугайку, теплый платок и шла куда-нибудь – в лавку, в церковь, просто в темноту Малого проспекта – только бы не оставаться вдвоем с Ганькой. Она шла мимо еще не замерзших черных канав, мимо заборов из кровельного железа, ей было зимне, пусто. На Малом против церкви стоял такой же пустой, с выеденными окнами дом. Софья знала: в нем уже никогда больше не будут жить, никогда не будет слышно веселых детских голосов.

Евгений Замятин — Наводнение читать онлайн

12 3 4 5 6 7 . ..9

..9

Евгений Замятин

НАВОДНЕНИЕ

1

Кругом Васильевского острова далеким морем лежал мир: там была война, потом революция. А в котельной у Трофима Иваныча котел гудел все так же, манометр показывал все те же девять атмосфер. Только уголь пошел другой: был кардиф, теперь — донецкий. Этот крошился, черная пыль залезала всюду, ее было не отмыть ничем. Вот будто эта же черная пыль неприметно обволокла все и дома. Так, снаружи, ничего не изменилось. По-прежнему жили вдвоем, без детей. Софья, хоть ей было уж под сорок, была все так же легка, строга всем телом, как птица, ее будто для всех навсегда сжатые губы по-прежнему раскрывались Трофиму Иванычу ночью — и все-таки было не то. Что «не то» — было еще неясно, еще не отвердело в словах. Словами это в первый раз сказалось только позже, осенью, и Софья запомнила: это было ночью в субботу, был ветер, вода в Неве подымалась.

Днем на котле у Трофима Иваныча лопнула трубка водомерная, нужно было пойти и взять запасную на складе при механической. В мастерской Трофим Иваныч не был уже давно. Когда он вошел, ему показалось: не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, позванивало, жужжало, пело — будто ветер играл стальными листьями в стальном лесу. Теперь в этом лесу была осень, ремни трансмиссии хлопали вхолостую, сонно ворочались только три-четыре станка, однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Иванычу стало нехорошо, как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего вырытой ямой. Он поскорее ушел к себе в котельную.

В мастерской Трофим Иваныч не был уже давно. Когда он вошел, ему показалось: не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, позванивало, жужжало, пело — будто ветер играл стальными листьями в стальном лесу. Теперь в этом лесу была осень, ремни трансмиссии хлопали вхолостую, сонно ворочались только три-четыре станка, однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Иванычу стало нехорошо, как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего вырытой ямой. Он поскорее ушел к себе в котельную.

К вечеру вернулся домой — и все еще было нехорошо. Пообедал, лег отдохнуть. Когда встал, все уж прошло, позабылось — и только вроде видел какой-то сон или потерял ключ, а какой сон, от чего ключ — никак не вспомнить. Вспомнил только ночью.

Всю ночь со взморья ветер бил прямо в окно, стекла звенели, вода в Неве подымалась. И будто связанная с Невой подземными жилами — подымалась кровь. Софья не спала. Трофим Иваныч в темноте нашел рукою ее колени, долго был вместе с нею. И опять было не то, была какая-то яма.

Он лежал, стекло от ветра позвякивало однообразно. Вдруг вспомнилось: шайба, мастерская, хлопающий вхолостую ремень… «Оно самое», — вслух сказал Трофим Ива-ныч. «Что?» — спросила Софья. «Детей ты не рожаешь, вот что». И Софья тоже поняла: да, оно самое. И поняла: если не будет ребенка, Трофим Иваныч уйдет из нее, незаметно вытечет из нее весь по каплям, как вода из рассохшейся бочки. Эта бочка стояла у них в сенях за дверью. Трофим Иваныч уже давно собирался перебить на ней обручи, и все было некогда.

Ночью — должно быть, уже под утро — дверь раскрылась, с размаху грохнула в бочку, и Софья выбежала на улицу. Она знала, что конец, что назад уже нельзя. Громко, плача навзрыд, она побежала к Смоленскому полю, там в темноте кто-то зажигал спички. Она споткнулась, упала — руками прямо в мокрое. Стало светло, она увидела, что руки у нее в крови.

«Ты чего кричишь?» — спросил ее Трофим Иваныч. Софья проснулась. Кровь ее была и в самом деле, но это была ее обыкновенная женская кровь.

Раньше это были просто дни, когда ходить было неудобно, ногам холодно, неприятно. Теперь как будто ее каждый месяц судили, и она ждала приговора. Когда приближался срок, она не спала, она боялась — и хотела, чтобы поскорее: а вдруг на этот раз не будет — вдруг окажется, что она… Но ничего не оказывалось, внутри была яма, пусто. Несколько раз она заметила: когда она, стыдясь, шепотом ночью окликала Трофима Иваныча, чтобы он повернулся к ней, — он притворялся, что спит. И тогда Софье опять снилось, что она одна, в темноте, бежит к Смоленскому полю, она кричала вслух, а утром губы у нее были сжаты еще плотнее.

Днем солнце, не переставая, птичьими кругами носилось над землей. Земля лежала голая. В сумерках все Смоленское поле дымилось паром, как разгоряченная лошадь. Стены в один какой-то апрельский день стали очень тонкими — было отчетливо слышно, как ребята во дворе кричали: «Лови ее! Лови!» Софья знала, что «ее» — это значит столярову девочку Ганьку; столяр жил над ними, он лежал больной, должно быть, в тифу.

Софья спустилась вниз, во двор. Прямо на нее, закинув голову, неслась Ганька, за нею четверо соседских мальчишек. Когда Ганька увидела Софью, она на бегу что-то сказала назад, мальчишкам, и одна степенно подошла к Софье. От Ганьки несло жаром, она часто дышала, было видно, как шевелилась верхняя губа с маленькой черной родинкой. «Сколько ей? Двенадцать, тринадцать…» — подумала Софья. Это было как раз столько, сколько Софья была замужем, Ганька могла бы быть ее дочерью. Но она была чужая, она была украдена у нее, у Софьи…

Внезапно в животе что-то сжалось, поднялось вверх, к сердцу, Софье стало ненавистно то, чем пахла Ганька, и эта ее чуть шевелящаяся губа с черной родинкой. «К папке докторша приехала, он в бессознании», — сказала Ганька. Софья увидела, как губы у Ганьки задрожали, она нагнулась и, должно быть, глотала слезы. И тотчас же Софье сделалось больно от стыда и жалости. Она взяла Ганькину голову и прижала к себе. Ганька всхлипнула, вырвалась и побежала в темный угол двора, за нею шмыгнули туда мальчишки.

С засевшей где-то, как конец сломанной иглы, болью — Софья вошла к столяру. Направо от двери, у рукомойника докторша мыла руки. Она была грудастая, курносая, в пенсне. «Ну, как он?» — спросила Софья. «До завтра дотянет, — весело сказала докторша. — А там работы нам с вами прибавится». — «Работы… какой?» — «Какой? Одним человеком будет меньше, нам лишних детей рожать. У вас — сколько?» Пуговица на груди у докторши была расстегнута, она попробовала застегнуть, не сходилось — она засмеялась. «У меня… нету», — не скоро сказала Софья, ей было трудно разжать губы.

Столяр на другой день умер. Он был вдовый, у него никого не было. Пришли какие-то соседки, стояли у дверей и шептались, потом одна, укрытая темным платком, сказала: «Ну что ж, милые, так стоять-то?» — и стала снимать платок, держа булавку в зубах. Ганька сидела на своей кровати молча, согнувшись, ноги тонкие, жалкие, босые. На коленях у нее лежал нетронутый кусок черного хлеба.

Софья спустилась к себе вниз, нужно было сделать что-нибудь к обеду — скоро придет Трофим Иваныч. Когда она все приготовила и стала накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное и его проколола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью: должно быть, там соседки уже все кончили и уходили домой, а Ганька все так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях.

Когда она все приготовила и стала накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное и его проколола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью: должно быть, там соседки уже все кончили и уходили домой, а Ганька все так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях.

Пришел Трофим Иваныч. Он стоял возле стола широкий, коротконогий — будто по щиколотку вросши ногами в землю. «Столяр-то ведь умер», — сказала Софья. «А-а, умер?» — рассеянно, мимо спросил Трофим Иваныч; он вынимал из мешка хлеб, хлеб был непривычнее и редкостнее, чем смерть. Нагнувшись, он начал резать осторожные ломти, и тут Софья, будто в первый раз за все эти годы, увидела его обгорелое, разоренное лицо, его цыганскую голову, густо, как солью, присыпанную сединами. «Нет, не будет, не будет детей!» — на лету, отчаянно крикнуло Софьино сердце. А когда Трофим Иваныч взял в руки кусок хлеба, Софья мгновенно очутилась наверху: там Ганька, одна, сидела на кровати, у нее лежал хлеб на коленях, в окно смотрела острая, как кончик иглы, весенняя звезда. И седины, Ганька, хлеб, одинокая звезда в пустом небе — все это слилось в одно целое, непонятно связанное между собой, и неожиданно для самой себя Софья сказала: «Трофим Иваныч, возьмем к себе столярову Ганьку, пусть будет нам вместо…» Дальше не могла.

И седины, Ганька, хлеб, одинокая звезда в пустом небе — все это слилось в одно целое, непонятно связанное между собой, и неожиданно для самой себя Софья сказала: «Трофим Иваныч, возьмем к себе столярову Ганьку, пусть будет нам вместо…» Дальше не могла.

Читать дальше

12 3 4 5 6 7 …9

Мы Евгений Замятин — Аудиокнига

Аудиокнига9 часов

Рейтинг: 3 из 5 звезд новое предисловие Маргарет Этвуд и эссе Урсулы Ле Гуин

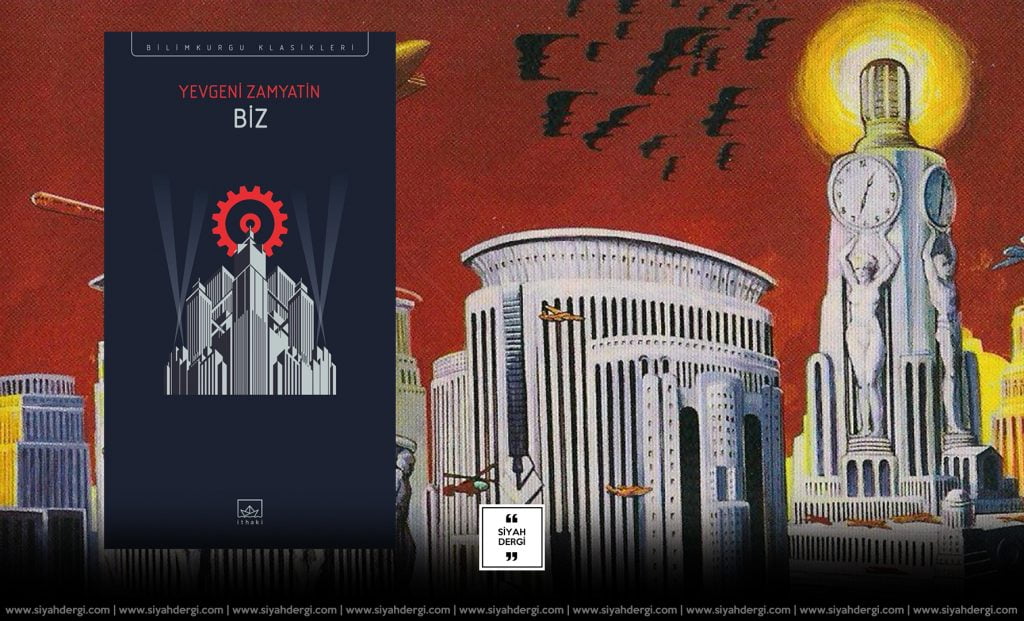

В застекленном городе идеально прямых линий, которым правит всемогущий «Благодетель», гражданами тоталитарного общества Единого Государства управляют шпионы и Тайная полиция; носить одинаковую одежду; и отличаются только номером, присвоенным им при рождении. То есть до тех пор, пока D-503, математик, мечтающий о числах, не сделает открытие: у него есть индивидуальная душа. Он может чувствовать вещи. Он может влюбиться. И при этом он начинает опасно отклоняться от норм своего общества, становясь втянутым в заговор с целью уничтожить Единое Государство и освободить город.

Действие происходит в двадцать шестом веке нашей эры. We был предшественником канонических произведений Джорджа Оруэлла и Олдууса Хаксли, среди прочих. В России он подавлялся более шестидесяти лет и остается громким призывом к личной свободе, а также мощным, захватывающим и ярким произведением научной фантастики, которое до сих пор кажется актуальным. Смелый новый перевод Белы Шаевича вдыхает новую жизнь в основополагающее произведение Евгения Замятина и освежает его для нашего времени.

Skip Carousel

LanguageNglish

Publisherharperaudio

Выпуск DateNov 2, 2021

ISBN9780063068469

Автор

Yevgeny Zamyatin

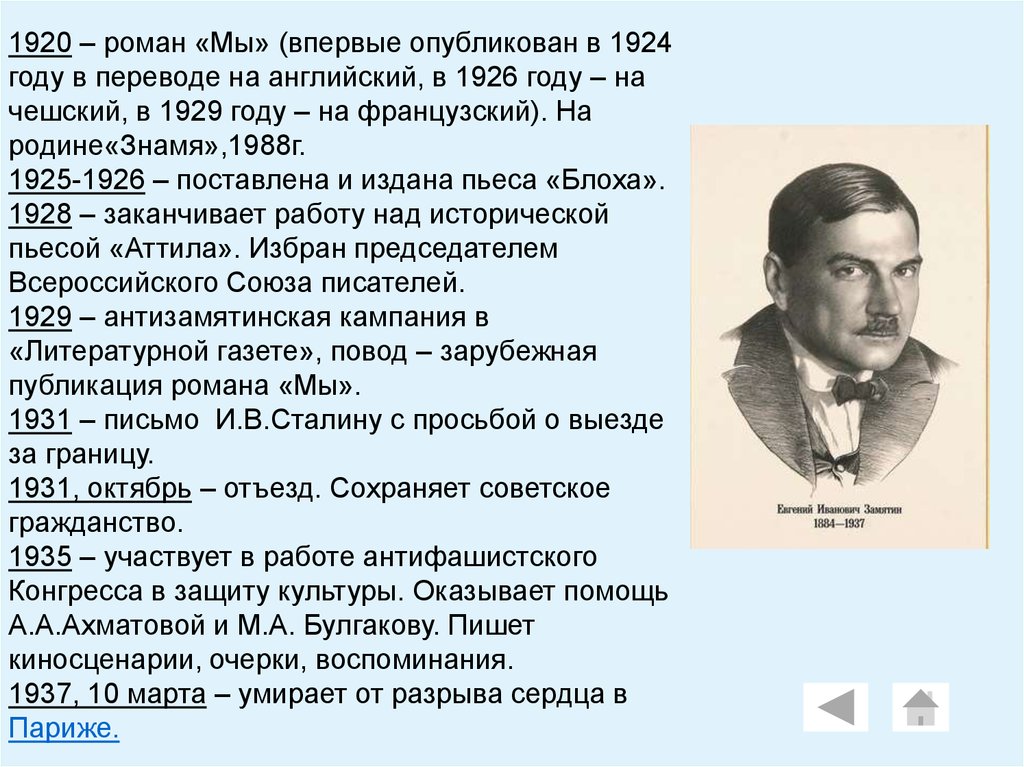

Yevgeny. Петербургской, амнистированной в 1913 г. Мы, составленные в 1920 и 1921 гг., вызвали нападки партийных критиков и писателей. В 1929 году Российская ассоциация пролетарских писателей развернула против него тотальную атаку. Ему было отказано в праве публиковать свои работы, он просил разрешения на выезд из России, которое Сталин предоставил в 1919 г. 31. Замятин уехал в Париж, где и умер в 1937 году.

Мирра Гинзбург — выдающийся переводчик произведений на русский и идиш таких известных авторов, как Михаил Булгаков, Исаак Бабель, Исаак Башевис-Зингер и Федор Достоевский. Редактор и переводчик трех антологий советской фантастики, она также отредактировала и перевела «Советский еретик: очерки» Евгения Замятина и «Историю советской литературы» Веры Александровой.

31. Замятин уехал в Париж, где и умер в 1937 году.

Мирра Гинзбург — выдающийся переводчик произведений на русский и идиш таких известных авторов, как Михаил Булгаков, Исаак Бабель, Исаак Башевис-Зингер и Федор Достоевский. Редактор и переводчик трех антологий советской фантастики, она также отредактировала и перевела «Советский еретик: очерки» Евгения Замятина и «Историю советской литературы» Веры Александровой.

Отзывы о We

Рейтинг: 3.06687898089172 из 5 звезд

3/5

1,884 оценок102 отзыва

Деннис Морган

Рейтинг: 5 из 5 звезд

5/5

Прототип антиутопической литературы. «Лучше, чем 1984 год», — сказал Оруэлл. Мастерски заставляет задуматься. Вспомогательные материалы — Этвуд, Ле Гуин, переводчик — делают это издание достойным прочтения.

А повествование? Настолько великолепно проникновенно и интеллигентно, что слушатель эффектно переносится в мир, задуманный автором.

Ev3

Рейтинг: 1 из 5 звезд

1/5

Не оцениваю книгу — оцениваю тот факт, что она сейчас недоступна. Русские литературные авторы, которых давно уже нет в живых, не должны быть в стороне от этой политической войны за отмену.

paul_s-289480

Рейтинг: 4 из 5 звезд

4/5

Я никогда не слышал об этом раньше. Читая это, я чувствовал, что чтение «Нейроманта» должно быть похоже на фаната киберпанка, который прочитал сотни современных романов о киберпанке.

thedivineoomba

Оценка: 4 из 5 звезд диктуется числами, даже именами людей. Мир Единого Государства гениально написан, вместо того, чтобы подавлять Человеческий Инстинкт, он перенаправляет своих граждан ненавидеть тех, кого ненавидит государство, любить то, что любит государство. У него даже есть поэзия, посвященная совершенству математики. В результате сильная привязанность к другим становится болезнью.

История написана по типу дневника/журнала. Каждый день вход. Строитель (D-503, каждый в этом мире — число) корабля «Интеграл», чья миссия состоит в том, чтобы путешествовать на чужие планеты и преобразовывать тех, кого они находят, в совершенство, которое является Единым Государством, является целью I-330. Делает она это медленно, разжигая неведомые строителю человеческие страсти. Книга написана в 1920 — но выглядит современно. Женщины и мужчины выполняют разную работу, D-503 испытывает отвращение к своему соседу с «негроидными» губами. Но, по большей части, общество равно — в этой полной прозрачности (и в переносном, и в прямом смысле). Я хотел бы узнать больше о вершине этого мира — есть ли настоящий строитель на вершине, но мы знаем то, что знает Строитель, а он и его сограждане держатся в неведении относительно того, как принимаются решения. .

История написана по типу дневника/журнала. Каждый день вход. Строитель (D-503, каждый в этом мире — число) корабля «Интеграл», чья миссия состоит в том, чтобы путешествовать на чужие планеты и преобразовывать тех, кого они находят, в совершенство, которое является Единым Государством, является целью I-330. Делает она это медленно, разжигая неведомые строителю человеческие страсти. Книга написана в 1920 — но выглядит современно. Женщины и мужчины выполняют разную работу, D-503 испытывает отвращение к своему соседу с «негроидными» губами. Но, по большей части, общество равно — в этой полной прозрачности (и в переносном, и в прямом смысле). Я хотел бы узнать больше о вершине этого мира — есть ли настоящий строитель на вершине, но мы знаем то, что знает Строитель, а он и его сограждане держатся в неведении относительно того, как принимаются решения. .verkruissen

Рейтинг: 4 из 5 звезд

4/5

В целом интересная книга.

К сожалению, он не очень привлек мое внимание, и я уверен, что это только из-за сюжета. Это было очень хорошо написано, но, возможно, то, как это антиутопическое общество было настолько подтверждено и ОЧЕНЬ основано на математических алгоритмах, просто не сработало для меня. Мне нравится, что моя антиутопия немного жестковата, а это было для меня бесплодно.

К сожалению, он не очень привлек мое внимание, и я уверен, что это только из-за сюжета. Это было очень хорошо написано, но, возможно, то, как это антиутопическое общество было настолько подтверждено и ОЧЕНЬ основано на математических алгоритмах, просто не сработало для меня. Мне нравится, что моя антиутопия немного жестковата, а это было для меня бесплодно.pomo58

Рейтинг: 5 из 5 звезд

5/5

«Мы», написанное Евгением Замятиным и переведенное Белой Шаевичем, является классикой антиутопической литературы, которую до сих пор иногда упускают из виду. Впервые я столкнулся с ним в курсе антиутопической литературы в начале 9 века.0s, и это была единственная работа в классе, о которой я хотя бы не слышал, если не читал. И, к сожалению, я не был в меньшинстве. Я нашел здесь очень хороший перевод. Я не знаю русского языка, поэтому не могу говорить об этом аспекте, но я думаю, что Шаевич уловил ход и тон произведения не хуже любого перевода, который я читал, и даже лучше, чем по крайней мере один из них.

Если вы не читали этот роман, то это хорошее издание. Если вы читали его и хотите вернуться к нему, это издание должно вам понравиться. Помимо самого романа, я обнаружил, что дополнительные произведения Маргарет Этвуд, Джорджа Оруэлла и Урсулы К. Ле Гуин делают произведение достойным добавления в вашу библиотеку, даже если у вас другое издание. В частности, эссе Ле Гуин превосходно как отдельное эссе, затрагивающее несколько важных тем, связанных с этим романом. Хотя в романе речь идет об очень конкретном месте и времени, оно все еще имеет отклик у сегодняшнего читателя. Точно так же эссе Ле Гуина, написанное в начале 70-х годов, вполне могло быть написано для сегодняшнего мира. Это эссе находится в одной из ее книг, если вы хотите прочитать больше о ее научно-популярных работах. Отзыв сделан на основе копии, предоставленной издателем через NetGalley.

Если вы не читали этот роман, то это хорошее издание. Если вы читали его и хотите вернуться к нему, это издание должно вам понравиться. Помимо самого романа, я обнаружил, что дополнительные произведения Маргарет Этвуд, Джорджа Оруэлла и Урсулы К. Ле Гуин делают произведение достойным добавления в вашу библиотеку, даже если у вас другое издание. В частности, эссе Ле Гуин превосходно как отдельное эссе, затрагивающее несколько важных тем, связанных с этим романом. Хотя в романе речь идет об очень конкретном месте и времени, оно все еще имеет отклик у сегодняшнего читателя. Точно так же эссе Ле Гуина, написанное в начале 70-х годов, вполне могло быть написано для сегодняшнего мира. Это эссе находится в одной из ее книг, если вы хотите прочитать больше о ее научно-популярных работах. Отзыв сделан на основе копии, предоставленной издателем через NetGalley.

100-летняя фантастика, предсказавшая сегодня

Загрузка

100-летняя фантастика, предсказавшая сегодняшний день писал о человеческой природе и ужасах антиутопии, которые могут вызвать технологии.

O

Однажды в 1920 году чешский писатель Карел Чапек обратился за советом к своему старшему брату Йозефу, художнику. Карел писал пьесу об искусственных рабочих, но боролся за название. «Я бы назвал их лаборантами, но мне это кажется несколько высокопарным», — сказал он Йозефу, усердно работавшему над холстом. «Тогда зовите их роботами», — ответил Йозеф с кистью во рту. В то же время в Петрограде (бывшем Санкт-Петербурге) русский писатель по имени Евгений Замятин писал роман, чья будущая высокотехнологичная диктатура в конечном итоге окажется столь же влиятельной, как роботы Чапека.

Подробнее:

-«Сегодняшние монстры Франкенштейна

» -рост апокалиптической фантастики

-пророческий писатель, который дает нам надежду

. Обе работы празднуют столетие совместного, совсем. Чапек (произносится Чап-ек) опубликовал свою пьесу «РУР» в 1920 году, но впервые она была поставлена только в январе 1921 года. И хотя Замятин представил рукопись своего романа «Мы» в 1921 году, в основном она была написана раньше и опубликовано позже. Тем не менее 1921 стало их общей датой рождения и, таким образом, годом, подарившим нам и робота, и механизированную антиутопию — две концепции, от которых, кажется, мы никогда не устанем. Как писал Чапек в 1920 году, «Кое-что из будущего всегда можно прочитать на ладони настоящего».

И хотя Замятин представил рукопись своего романа «Мы» в 1921 году, в основном она была написана раньше и опубликовано позже. Тем не менее 1921 стало их общей датой рождения и, таким образом, годом, подарившим нам и робота, и механизированную антиутопию — две концепции, от которых, кажется, мы никогда не устанем. Как писал Чапек в 1920 году, «Кое-что из будущего всегда можно прочитать на ладони настоящего».

RUR расшифровывается как «Универсальные роботы Россум», «Россум» является каламбуром от чешского слова rozum , или «причина», а Robota означает «крепостное право». «Комедия Чапека, отчасти научная, отчасти правдивая» — это история Франкенштейна для эпохи массового производства. Роботы Россум больше похожи на репликантов из «Бегущего по лезвию», чем на C-3PO или ВАЛЛ-И: созданные с помощью биоинженерии искусственные люди, почти неотличимые от настоящих, которые выполняют большую часть работы в мире, чтобы их хозяева могли наслаждаться утопией после работы.

RUR сразу же завоевал международный успех; к 1923 году он был переведен на 30 языков и поставлен в Вест-Энде и на Бродвее. Примечательно, что она стала и первой радиопостановкой, вышедшей в эфир на BBC в 1927 году, и первой в мире телевизионной научно-фантастической драмой в 1938 году. С тех пор теплые намеки на RUR появились в «Звездном пути», «Докторе Кто» и «Футураме».

Пьеса Карела Чапека RUR (Rossum Universal Robot) 1920 года имела большой успех и оказала большое влияние (Фото: Getty Images)

Мы — не менее важная часть работы. Ряд писателей, включая Джека Лондона и Герберта Уэллса, ранее пытались писать антиутопические романы, но Замятин был первым, кто объединил последовательную концепцию с удовлетворительным повествованием, чтобы создать что-то вроде плана антиутопии. Действие «Мы» происходит в ультрарациональном Едином Государстве, где все, от работы до секса и музыки, математически регламентировано, «шифры» в униформе имеют номера, а не имена, и за всеми наблюдают Стражи под командованием загадочного диктатора, известного как Благодетель. Главный герой, D-530, унылый и послушный инженер-ракетчик, которого соблазнила в подпольное революционное движение харизматичная женщина-диссидентка по имени I-330. После большого хаоса повстанцы разбиты, I-330 казнен, а D-530 подвергнут лоботомии, чтобы они полностью повиновались. Замятин настаивал на свободе быть несовершенным, иррациональным, а иногда и несчастным, то есть человеком.

Действие «Мы» происходит в ультрарациональном Едином Государстве, где все, от работы до секса и музыки, математически регламентировано, «шифры» в униформе имеют номера, а не имена, и за всеми наблюдают Стражи под командованием загадочного диктатора, известного как Благодетель. Главный герой, D-530, унылый и послушный инженер-ракетчик, которого соблазнила в подпольное революционное движение харизматичная женщина-диссидентка по имени I-330. После большого хаоса повстанцы разбиты, I-330 казнен, а D-530 подвергнут лоботомии, чтобы они полностью повиновались. Замятин настаивал на свободе быть несовершенным, иррациональным, а иногда и несчастным, то есть человеком.

Если этот сюжет немного напоминает 1984 год, то это потому, что Джордж Оруэлл настолько восхищался «Мы», что пытался опубликовать надлежащий английский перевод в 1940-х годах и во многом ответственен за его современную репутацию. Хотя он написал план своего романа до того, как узнал о существовании «Мы», он явно повлиял на него на уровне повествования и персонажей. Его влияние также очевидно в Anthem Айн Рэнд, THX 1138 Джорджа Лукаса, Player Piano Курта Воннегута и (для более веселого эффекта) The Lego Movie.

Его влияние также очевидно в Anthem Айн Рэнд, THX 1138 Джорджа Лукаса, Player Piano Курта Воннегута и (для более веселого эффекта) The Lego Movie.

Совместное наследие двух книг неисчислимо — если у вас был хоть какой-то опыт работы с научной фантастикой, вы, вероятно, впитали в себя некоторые элементы RUR и We. Однако гораздо менее известны параллельные жизни создавших их людей. Чапек и Замятин родились с разницей в шесть лет и умерли с разницей в два года, незадолго до Второй мировой войны. Оба были вольнодумцами необычайного ума и мужества, писавшими пьесы, романы, рассказы, переводы и публицистику. Оба были англофилами и особенно любили Герберта Уэллса. Оба были чрезвычайно бдительны к опасностям догм, трайбализма и искажения языка в межвоенные годы.

Чешский писатель Карел Чапек ввел и популяризировал слово «робот» в своих пьесах (Фото: Getty Images)

Быстро увидев угрозу тоталитаризма, они оба были в конечном итоге раздавлены ею. Их жизни изменили их самые известные произведения, но радикально разными способами: «РУР» сделал Чапека литературной суперзвездой, а «Мы» сделали Замятина изгоем.

Евгений Иванович Замятин родился в 1884 году в российском городе Лебедянь, в 400 км к югу от Москвы. Его отец был православным священником, а мать – музыкантом. Замятин окончил школу в 1902 году с золотой медалью за безупречные оценки и поступил на инженерно-морское дело в Петербургский политехнический институт, где стал большевиком. Он был ищущей, воинственной душой, которая неизменно выбирала самый трудный путь. «Я всегда искал новизны, разнообразия, опасностей — иначе [жизнь] вся казалась бы слишком холодной, слишком пустой», — говорил он своей будущей жене Людмиле Николаевне в 19 лет.06.

Карел Чапек родился в 1890 году в деревне на севере Чехии, которая тогда принадлежала Австро-Венгерской империи. Детский приступ скарлатины оставил его с болезнью Бехтерева, формой артрита, которая вызывала у него хронические боли в позвоночнике, головные боли и сутулость.

Примерно в то же время, когда высылали Чапека, Замятин был впервые арестован царской охранкой за принадлежность к большевистской ячейке. Его продержали в одиночной камере три месяца, и этот опыт вдохновил его на создание первого рассказа «Один». Когда в 1911 году его снова арестовали и выслали из города, он начал писать романы. «Если я что-то имею в виду в русской литературе, то всем обязан петербургской охранке», — пошутил он в автобиографическом очерке, не упомянув, что именно тогда он начал страдать от депрессии и хронического колита.

Когда началась Первая мировая война, Чапек был освобожден от военной службы по состоянию здоровья и продолжил учебу, получив степень доктора философии в Пражском университете в 1915 году. Однако Замятин обладал ценными инженерными навыками, поэтому Российское правительство направило его в Ньюкасл в 1916 году, где он проектировал ледоколы для российского флота. Как и Д-530, он был кораблестроителем. За джентльменскую манеру поведения, сухое остроумие и эмоциональную сдержанность Замятина друзья прозвали его «англичанином». Он вернулся в Петербург как раз к революции.

Вымышленные революции

Октябрьские события 1917 года нависли и над Мы, и над RUR. Выдуманные революции могут быть противоположностями — роботы Чапека свергают своих хозяев-людей, а бунтовщики Замятина раздавлены технологическим прогрессом, — но в обоих случаях побеждают машины. Замятин предупреждал о возможности России заменить одну тиранию другой, но, как и Чапек, он также высмеивал капиталистические инновации, которые делали людей «машиноподобными», главным образом науку управления Фредерика Уинслоу Тейлора и сборочные конвейеры Генри Форда. Как он объяснил в 1932 интервью: «Этот роман — предупреждение о двойной опасности, угрожающей человечеству: гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства». Третий контекст был следствием первого механизированного глобального конфликта, потери которого включали довоенный оптимизм в отношении технического прогресса. Война с танками, самолетами и отравляющими газами, писал Замятин, свела человека к «числу, цифре».

Как он объяснил в 1932 интервью: «Этот роман — предупреждение о двойной опасности, угрожающей человечеству: гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства». Третий контекст был следствием первого механизированного глобального конфликта, потери которого включали довоенный оптимизм в отношении технического прогресса. Война с танками, самолетами и отравляющими газами, писал Замятин, свела человека к «числу, цифре».

Портрет писателя Евгения Замятина работы Бориса Кустодиева, 1923 г. (Фото: Alamy)

После поражения Австро-Венгрии Чехословакия стала независимым государством в октябре 1918 года. «Это была революция, в которой не было пролито ни капли крови, в которой не было разбито даже окно», — с гордостью писал Чапек на свое 20-летие. Он стал первой литературной знаменитостью своей молодой страны. Только в течение 1920 и 1921 годов, помимо написания RUR, он начал вести колонку в прогрессивной «Народной газете», стал писателем-постановщиком пражского театра «Винограды» и открыл в своем саду еженедельный интеллектуальный салон, участники которого стали известны как «Пятничные мужчины». «. Он также влюбился в 17-летнюю актрису по имени Ольга Шейнпфлюгова, на которой в конце концов женился в 19 лет.35. В его письмах к Ольге обнаруживалась застенчивая, неуверенная в себе сторона (однажды он был на спектакле RUR с французским писателем Роменом Ролланом и весь спектакль извинялся за его недостатки), но на странице он излучал уверенность и остроумие. Замятин тоже скрывал свои уязвимые места под глянцевой оболочкой обаяния и профессионализма.

«. Он также влюбился в 17-летнюю актрису по имени Ольга Шейнпфлюгова, на которой в конце концов женился в 19 лет.35. В его письмах к Ольге обнаруживалась застенчивая, неуверенная в себе сторона (однажды он был на спектакле RUR с французским писателем Роменом Ролланом и весь спектакль извинялся за его недостатки), но на странице он излучал уверенность и остроумие. Замятин тоже скрывал свои уязвимые места под глянцевой оболочкой обаяния и профессионализма.

Пока Чапек упивался новой зарей свободы и демократии в своей стране, Замятин еще в 1918 году писал, что революция «не избежала общего правила победы: она превратилась в мещанскую… И то, что больше всего ненавидит всякий мещанин бунтарь, который осмеливается думать иначе, чем он». Смешивая политику, философию и физику, он предупреждал в ряде блестящих эссе, что революционная энергия замерзает во что-то статичное и угнетающее, и утверждал, что единственным лекарством является перманентная революция. «Революции бесконечны», — говорит I-330 D-530 на Мы. Еретическая философия Замятина неизбежно делала его непопулярным у нового режима. Он был объявлен «внутренним эмигрантом» самим Троцким и дважды арестован тайной полицией — в 1919 и 1922. «Забавно, не так ли?» он писал критику Александру Воронскому. «Что меня тогда посадили как большевика, а теперь сажают большевики».

Еретическая философия Замятина неизбежно делала его непопулярным у нового режима. Он был объявлен «внутренним эмигрантом» самим Троцким и дважды арестован тайной полицией — в 1919 и 1922. «Забавно, не так ли?» он писал критику Александру Воронскому. «Что меня тогда посадили как большевика, а теперь сажают большевики».

Ему было бы еще тяжелее без защиты Максима Горького, литературного гиганта, освободившего лиминальное пространство для уязвимых писателей, которые поддерживали революцию, но не были лояльными коммунистами. Трудолюбивый и всеми любимый, Замятин поступил на работу в горьковское издательство «Всемирная литература» и лично руководил изданием переводов книг Герберта Уэллса, с которым познакомился в Петрограде в 1920. Чапек также встречался с Уэллсом во время визита в Англию в 1924 г., и его «замечательный философско-фантастический роман» «Абсолют на свободе» (1922 г.) был воспринят Замятиным как образец влияния «механических, химических сказок» Уэллса. . Благодаря автору «Машины времени» и «Войны миров» ранняя научная фантастика по своей сути была политической площадкой для идей о том, каким был или мог бы быть мир.

Роман-антиутопия 1920 года Евгения Замятина «Мы» исследует человеческую природу, технологии и политику (Источник: Alamy)

В то время как Замятин ослеплял и подстрекал своих читателей радикальными идеями и угловатой ультрасовременной прозой, Чапек стремился подружиться с ним. Утверждая: «Меня интересует все, что существует», он написал более 3000 статей, а также романы, рассказы, пьесы, сценарии и детские книги. Его короткие колонки, или фельетонов , читаются как предшественники Оруэлла в их болтливом, товарищеском тоне; их остроумные афоризмы; их прославление обычной жизни и мира природы; их критика снобизма и элитарности; их ненависть к бесчеловечным абстракциям; и их увлечение языком. За дюжину лет до знаменательного эссе Оруэлла «Политика и английский язык» Чапек описывал связь между плохим письмом и опасной политикой: «Клише стирают различие между правдой и неправдой. Если бы не клише, не было бы демагогов и публичная ложь, и было бы не так просто играть в политику, начиная с риторики и заканчивая геноцидом». Однако он был способен на большую доброту и оптимизм в отношении человеческой природы, чем Оруэлл. «Я верю, что видеть — великая мудрость», — писал он в 1920, «и что полезнее много увидеть, чем судить».

Однако он был способен на большую доброту и оптимизм в отношении человеческой природы, чем Оруэлл. «Я верю, что видеть — великая мудрость», — писал он в 1920, «и что полезнее много увидеть, чем судить».

Чапек был близким другом Томаша Масарика, первого президента Чехословакии, чье правительство он видел как гуманный, демократический промежуточный путь между растущими крайностями коммунизма и фашизма. В 1924 году он написал эссе «Почему я не коммунист?». Он ответил, что коммунистов на самом деле не интересовали люди как личности, а только как революционные массы. «Ненависть, недостаток знаний, фундаментальное недоверие — таков психический мир коммунизма», — писал он. Напротив, «я причисляю себя к идиотам, которым нравится человек, потому что он человек». Он считал, что люди должны быть «революционерами, как атомы», и менять мир, изменив сначала себя.

Эссе взбесило чешских коммунистов, но они не были главными. Для Замятина, живущего в однопартийном государстве, такая декларация политической независимости была опасна. Когда Сталин сменил Ленина, его письма подвергались цензуре, его статьи отвергались, а периодические издания и издательства, в которых он работал, были закрыты. В 1925 г. ему сообщили, что «Мы», как он и подозревал, в России официально не издается. «Я часто сталкиваюсь с трудностями, потому что я человек несгибаемый и своевольный», — сказал он другу. «И таким я останусь».

Когда Сталин сменил Ленина, его письма подвергались цензуре, его статьи отвергались, а периодические издания и издательства, в которых он работал, были закрыты. В 1925 г. ему сообщили, что «Мы», как он и подозревал, в России официально не издается. «Я часто сталкиваюсь с трудностями, потому что я человек несгибаемый и своевольный», — сказал он другу. «И таким я останусь».

В 1929 году его враги использовали нелицензионную публикацию русскими эмигрантами в Праге отрывков из «Мы» на русском языке как повод осудить Замятина за распространение «антисоветских» идей и таким образом вынести, как он выразился, литературный «смертный приговор». «. В 1931 году он получил от Сталина разрешение навсегда покинуть Россию, но его жизнь в изгнании в Париже с Людмилой не возродила его как писателя. После нескольких разочаровывающих лет, потраченных на незаконченный роман и в основном не снятые сценарии, он умер от сердечной недостаточности 10 марта 19 года.37.

Чапек, наоборот, набирал силу. Он не раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе, и Уэллс просил его стать президентом международной группы писателей PEN. Однако его успех был омрачен его осведомленностью о замыслах Гитлера в отношении его родины, и он стал одним из самых видных антифашистов Чехословакии. «Все мы начали чувствовать, что есть что-то странное и неразрешимое в конфликтах между мировоззрениями, поколениями, политическими принципами и всем остальным, что нас разделяет», — писал он в 1919 г.34.

Он не раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе, и Уэллс просил его стать президентом международной группы писателей PEN. Однако его успех был омрачен его осведомленностью о замыслах Гитлера в отношении его родины, и он стал одним из самых видных антифашистов Чехословакии. «Все мы начали чувствовать, что есть что-то странное и неразрешимое в конфликтах между мировоззрениями, поколениями, политическими принципами и всем остальным, что нас разделяет», — писал он в 1919 г.34.

Чапек вновь обратился к темам RUR о высокомерии, жадности и конфликтах в «Войне с тритонами» (1936), эффектно изобретательной сатире на национализм, колониализм, милитаризм и расизм. Когда люди обнаруживают расу разумных тритонов, живущих в море, они заставляют их работать в качестве рабов, но быстро развивающиеся амфибии становятся слишком многочисленными, чтобы их можно было контролировать, и они требуют большего жизненного пространства. Под гитлеровским командованием вождя Саламандры тритоны наводняют и аннексируют огромные участки земли. Чапек объясняет в «Войне с тритонами», как наступит конец света: «Никакой космической катастрофы, ничего, кроме государственных, официальных, экономических и других причин… мы все ответственны за это». Похожее антифашистское послание есть и в его 1937 пьеса «Белая чума», в которой провоенная толпа уничтожает единственное противоядие от пандемии, что приводит к своего рода национальному самоубийству.

Чапек объясняет в «Войне с тритонами», как наступит конец света: «Никакой космической катастрофы, ничего, кроме государственных, официальных, экономических и других причин… мы все ответственны за это». Похожее антифашистское послание есть и в его 1937 пьеса «Белая чума», в которой провоенная толпа уничтожает единственное противоядие от пандемии, что приводит к своего рода национальному самоубийству.

В войне с тритонами европейские державы продали Китай тритонам в надежде спастись. В октябре 1938 года Мюнхенское соглашение между Великобританией, Францией и Германией сделало то же самое со страной Чапека. «Мой мир умер», — сказал он своему другу Фердинанду Перутке. «У меня больше нет причин писать». Несмотря на доносы и угрозы расправы справа, он отказался покинуть любимую страну. Гестапо включило его в список лиц, подлежащих аресту после вторжения в Чехословакию.

Лабораторная сцена из RUR, показанная примерно в 1923 году в берлинском театре. (Фото: Getty Images) Работая в своем любимом саду, Чапек заболел простудой, которая переросла в двойную пневмонию, и умер в день Рождества 1938 года. «Как врач я знаю, что он умер, потому что в те дни не было антибиотиков и сульфаниламидных препаратов», — сказал он. друг доктор Карел Штайнбах, «но те, кто говорит, что Мюнхен убил его, также во многом правы». Маловероятно, что он пережил бы нацистскую оккупацию. Среди пятничников, погибших в концентрационных лагерях, был Йозеф, погибший в Берген-Бельзене всего за несколько дней до его освобождения. Надпись на пражском надгробии Карела гласит: «Здесь должен был быть похоронен Йозеф Чапек, художник и поэт. Могила далеко».

«Как врач я знаю, что он умер, потому что в те дни не было антибиотиков и сульфаниламидных препаратов», — сказал он. друг доктор Карел Штайнбах, «но те, кто говорит, что Мюнхен убил его, также во многом правы». Маловероятно, что он пережил бы нацистскую оккупацию. Среди пятничников, погибших в концентрационных лагерях, был Йозеф, погибший в Берген-Бельзене всего за несколько дней до его освобождения. Надпись на пражском надгробии Карела гласит: «Здесь должен был быть похоронен Йозеф Чапек, художник и поэт. Могила далеко».

Писательская карьера Чапека почти точно совпала с рождением и смертью независимой Чехословакии; Замятина простиралась от последних дней Романовых до сталинского Большого террора. Как члены этого мужественного и трагического межвоенного племени интеллектуалов, одинаково отвергавших фашизм, коммунизм и империализм, они стали свидетелями сокрушительного поражения ценностей, которыми они жили. В конце концов, единственное, что превзошло их воображение, — это их моральное мужество.