3. Бэкон о природе человеческих заблуждений

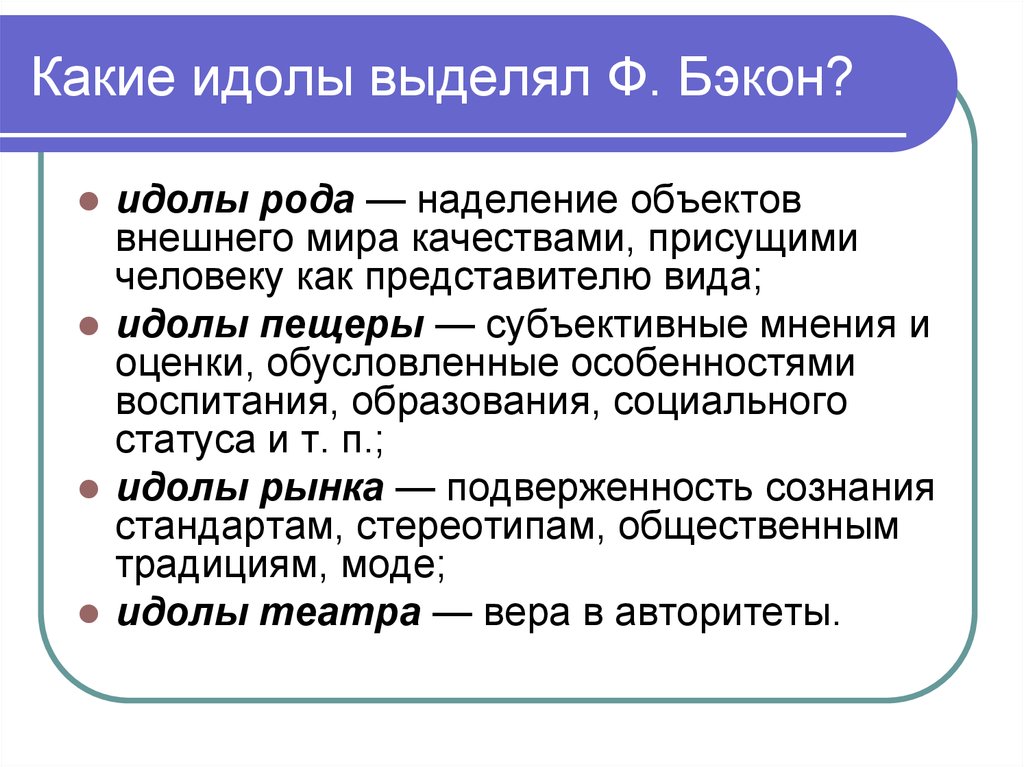

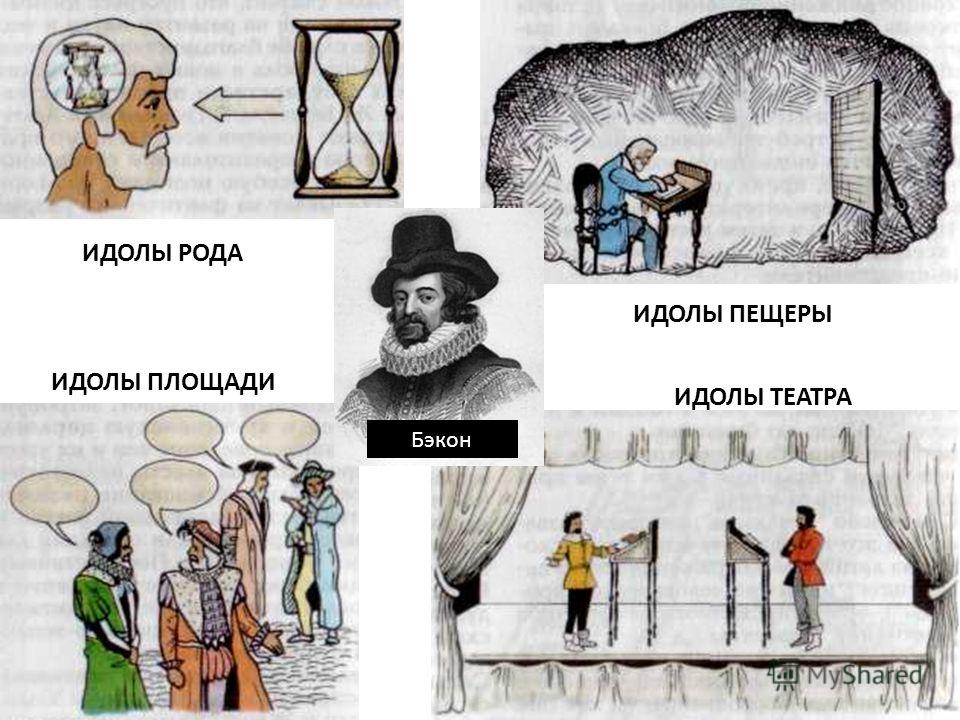

Задача вооружить человека методами получения нового знания полагается Бэконом гораздо важнее. Решение ее он дает в работе «Новый Органон». Значительным препятствием в развитии действительного познания служат предрассудки, вжившиеся, закоренелые, или даже врожденные представления и фикции, которые способствуют тому, что мир в нашем сознании отражается не полностью адекватно.

Бэкон называет эти представления идолами. Учение об идолах, согласно Бэкону, является важным средством преодоления этих представлений. Об отношении науки об идолах к новой логике и новому методу познания он говорит: «Наука об идолах так относится к объяснению природы, как наука о софистических доказательствах к обыкновенной логике».

Бэкон предпосылает проблему очищения ума человека от следующих «идолов» (ложных представлений, призраков):

Идол

рода. Это

предрассудки, коренящиеся в природе

человека как родового существа, в

несовершенстве органов чувств, в

ограниченности ума.

Идолы рода являются не только естественными, но и врожденными. Они исходят из естественного несовершенства человеческого разума, которое проявляется в том, что «предполагает больший порядок и равновесие в вещах, чем те, которые в них есть».

Идол

рода — самый неустранимый по Бэкону.

Едва ли можно освободиться от своей

природы и не присовокуплять свою природу

к представлениям. Путь к преодолению

идолов рода заключается в осознании

этого естественного свойства человеческого

разума и последовательном проведении

правил новой индукции в процессе познания

(это необходимое, безусловно, основное

и самое надежное средство для преодоления

и других идолов).

Идол пещеры. Если идолы рода происходят от естественных недостатков человеческого разума, которые являются в большей или меньшей степени общими, то идолы пещеры также вызваны врожденными недостатками человеческого разума, но индивидуального характера.

«Идолы пещеры — это идолы человека как индивида. Ибо каждый индивид кроме ошибок, порожденных природой человека как вида, имеет свою индивидуальную пещеру или логово. Эта пещера преломляет и искажает свет природы, с одной стороны, потому, что каждому принадлежит определенная, собственная природа, с другой стороны, потому, что каждый получил различное воспитание и встречался с другими людьми.

Так

же и потому, что каждый читал лишь

определенные книги, почитал и обожал

разные авторитеты, наконец, потому, что

его впечатления были отличны от других,

согласно тому, какие души они имели —

предвзятые и полные предрассудков либо

души спокойные и уравновешенные, а также

по другим причинам такого же рода. Так

же и собственно человеческий дух (так

как он содержится в отдельных людях)

является весьма переменчивым, запутанным,

как бы случайным». Человеческий ум —

ум существа, принадлежащего к роду

человеческому; но одновременно обладающего

индивидуальными особенностями: тела,

характера, воспитания, интереса. Каждый

человек смотрит на мир как бы из

собственной пещеры. «Незаметно страсти

пятнают и портят разум». Избавиться от

этого «идола» легче, чем от первого —

коллективный опыт нивелирует индивидуальные

отклонения.

Так

же и собственно человеческий дух (так

как он содержится в отдельных людях)

является весьма переменчивым, запутанным,

как бы случайным». Человеческий ум —

ум существа, принадлежащего к роду

человеческому; но одновременно обладающего

индивидуальными особенностями: тела,

характера, воспитания, интереса. Каждый

человек смотрит на мир как бы из

собственной пещеры. «Незаметно страсти

пятнают и портят разум». Избавиться от

этого «идола» легче, чем от первого —

коллективный опыт нивелирует индивидуальные

отклонения.

Слова просто насилуют разум и все

приводят в смятение, а людей ведут к

бесчисленным излишним спорам и идеям.

Люди полагают, что их разум повелевает

словами. Но они непроизвольно проникают

в сознание «.

Слова просто насилуют разум и все

приводят в смятение, а людей ведут к

бесчисленным излишним спорам и идеям.

Люди полагают, что их разум повелевает

словами. Но они непроизвольно проникают

в сознание «.Вредно неверное словоупотребление. Принимая слова за вещи, люди ошибаются. Здесь его критика направлена против схоластов. Преодолеть идол можно, осознавая, что слова — это знаки вещей. Осознавая, что существуют единичные вещи — то есть нужно встать на позицию номинализма. Слова не репрезентируют реальность, а лишь обобщающую деятельность ума.

Бэкон уделяет большее внимание, но не находит эффективного способа их преодоления. Поэтому он определяет идолы рынка как наиболее вредные.

Идол

театра. Продукт коллективного опыта. Если

человек имеет слепую веру в авторитеты,

особенно в древние. Чем древнее, тем

большую иллюзию авторитет вызывает.

Как актеры на сцене в свете рампы, древние

мыслители находятся в ореоле своей

славы. Это результат «аберрации зрения».

А они такие же люди, как и читатели. Надо

понимать, что чем древнее — тем наивнее

мыслитель, ибо он меньше знал.

Это результат «аберрации зрения».

А они такие же люди, как и читатели. Надо

понимать, что чем древнее — тем наивнее

мыслитель, ибо он меньше знал.

«Это идолы, которые переселились в человеческие мысли из различных философских учений. Называю их идолами театра, ибо все традиционные и до сих пор изобретенные философские системы являются, по моему мнению, как будто театральными играми, которые создали миры, вымышленные как будто в театре. Не говорю здесь ни о нынешних философиях и школах, ни о тех старых, потому что таких игр можно сложить и сообща вести еще очень много. Поэтому истинные причины ошибок, совершенно отличных друг от друга, являются более или менее почти одними и теми же».

«Идолы» Фрэнсиса Бэкона

вернуться Время чтения: 10 минут | Комментариев: 10

Сохранить

Фрэнсис Бэкон, который жил на рубеже XVI и XVII веков, сформулировал множество идей, которые по сей день повторяют психологи и специалисты по когнитивным наукам.

В трактате «Новый Органон», или «Истинные указания для истолкования природы» Бэкон говорит о необходимости пересмотра и восстановления наук, закладывая основы для научного метода, который знаком нам сегодня. И там же рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается всякий, кто стремится объяснять мир.

«Органоном» (от греческого слова «инструмент, метод») тогда называли логические сочинения Аристотеля. Тот посредством своих работ подарил метод не только схоластам, которые основывали на аристотелевской логике собственные «суммы» и диспуты, но и всей европейской научной мысли. Бэкон решил создать нечто не менее масштабное, потому и назвал «Новым Органоном» вторую часть работы о «великом восстановлении наук». Главным методом научного познания мира Бэкон полагал индукцию, которая предполагает рассуждение от частного к общему и опирается на опыт.

На пути познания даже людям разумным и просвещённым встречается множество препятствий. Эти препятствия он назвал идолами или призраками — от слова «idolum», которое в греческом языке означало «призрак» или «видение».

Предлагаем взглянуть на этих идолов и разобраться, существуют ли они по сей день.

Лукас Кранах, изображение Адама и Евы.

(источник: smallbay.ru)

«Родовые идолы» — это, согласно Бэкону, заблуждения, которые «находят основание в самой природе человека». Ошибочно было бы полагать, будто мир именно таков, каким он видится нашим органам чувств. «Ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей», пишет Бэкон. А ведь опыт, который мы получаем, общаясь с внешней средой, ещё и подвергается интерпретации, что также создаёт неизбежные погрешности. Ум человека в «Новом Органоне» сравнивается с неровным зеркалом, которое добавляет к отражаемым вещам собственные погрешности, искажая природу.

Идея о том, что наше восприятие относительно, была развита впоследствии множеством учёных и сформировала современное понимание наук о человеке и природе. Фигура наблюдателя влияет на трактовку знаменитых квантовых экспериментов, будь то кот Шрёдингера или опыт Клауса Йенсономса с дифракцией электронов.

Бэкон отмечет, что заблуждения «родоплеменного» характера есть у всех людей: они называются так, потому что свойственны всем нам как виду, и от этого багажа собственной природы никуда не деться. Зато философ — человек, который идёт по пути познания — может, как минимум, осознать эту природу и делать на неё скидку, выдвигая суждения о сути явлений и вещей.

(источник: kep.cdn.index.hu)

Прежде, чем говорить об этих заблуждениях, сперва нужно остановиться на символике пещеры. В классических текстах этот образ всегда отсылает к платоновской пещере, которую тот описывает в диалоге «Государство».

Согласно мифу о пещере, человеческое знание и незнание можно описать следующим образом. Стоя спиной к свету костра в тёмной пещере, человек смотрит на тени, отбрасываемые вещами на стены пещеры, и, видя их, полагает, что имеет дело с подлинной реальностью, в то время как видит лишь теневые фигуры. Согласно Платону, наше восприятие строится на наблюдении иллюзий, и мы только воображаем, будто познаём подлинную реальность. Таким образом, пещера представляет собой чувственно-воспринимаемый мир.

Согласно Платону, наше восприятие строится на наблюдении иллюзий, и мы только воображаем, будто познаём подлинную реальность. Таким образом, пещера представляет собой чувственно-воспринимаемый мир.

Бэкон уточняет, что у каждого человека своя пещера, которая искажает свет природы. В отличие от «идолов рода», «пещерные» заблуждения разнятся для каждого из нас: это означает, что погрешности в работе наших органов восприятия индивидуальны. Также важную роль играют воспитание и условия развития. Как и несколько сотен лет назад, сегодня у каждого из нас есть свой опыт взросления, усвоенные в детстве модели поведения, сформировавшие внутренний язык любимые книги.

«У каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях». Фрэнсис Бэкон, «Новый Органон»

Фрэнсис Бэкон, «Новый Органон»

Рассуждая об этом, Бэкон во многом опередил своё время. Только во второй половине ХХ века антропологи, психологи и когнитивисты стали массово говорить о том, насколько различается восприятие разных людей. Разобщающим фактором могут стать как особенности органов чувств, так и различия в структуре самого языка, которые, в конечном счёте, определяют особенности мышления, не говоря уже о разнице культур и особенностях семейного воспитания.

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-wedding-dance/pAGKgN6eHENosg?hl=ru

(источник: )

Этих «идолов» Бэкон предлагает обнаружить (и обезвредить) в тесных сообществах людей, объединённых общими связями, интересами и проблемами. Социальное общение — наше лучшее умение как вида, однако в нём же может быть корень ошибок, которые из индивидуальных становятся коллективными, поскольку люди передают друг другу свои заблуждения.

Особое внимание Бэкон уделяет словам, ведь люди объединяются с помощью речи, а главная ошибка, которая может возникнуть в этой связи — «плохое и нелепое установление слов». Пусть слово «площадь» вас не обманывает: название эти идолы получили просто потому, что площадь — место шумное. А этому греху познания, по мнению философа, подвержены не только зеленщики на рынках, но и учёные. Ведь даже когда между учёными затевается спор, он чаще всего увязает в потребности «определиться с понятиями». Все, кто участвовал когда-либо в научных дискуссиях, знают: определяться можно сколь угодно долго. Поэтому Бэкон советовал обратиться к «обычаю и мудрости» математиков — начать с определений.

Пусть слово «площадь» вас не обманывает: название эти идолы получили просто потому, что площадь — место шумное. А этому греху познания, по мнению философа, подвержены не только зеленщики на рынках, но и учёные. Ведь даже когда между учёными затевается спор, он чаще всего увязает в потребности «определиться с понятиями». Все, кто участвовал когда-либо в научных дискуссиях, знают: определяться можно сколь угодно долго. Поэтому Бэкон советовал обратиться к «обычаю и мудрости» математиков — начать с определений.

«Люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало науки и философию софистическими и бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее очевидных для разума толпы».Фрэнсис Бэкон, «Новый Органон»

О том, насколько важна лингвистика для сознания, сегодня говорят много — причём не только когнитивные психологи и лингвисты, но и специалисты, которые занимаются обучением машин. О значимости слов и определений начиная с ХХ века активно заговорили социальные философы. Используя язык, в котором много сниженных понятий, мы грубо упрощаем мысль; используя грубые слова для определения других людей — насаждаем агрессию в обществе. В то же время, давая грамотные и развёрнутые определения вещам и явлениям, мы говорим о них более спокойно и взвешенно, создаём более компетентные описания.

О значимости слов и определений начиная с ХХ века активно заговорили социальные философы. Используя язык, в котором много сниженных понятий, мы грубо упрощаем мысль; используя грубые слова для определения других людей — насаждаем агрессию в обществе. В то же время, давая грамотные и развёрнутые определения вещам и явлениям, мы говорим о них более спокойно и взвешенно, создаём более компетентные описания.

Чего Бэкон никак не мог предсказать, так это беспрецедентного для его времени развития средств коммуникации. Однако человеческая психология с получением новых инструментов не слишком изменилась — просто теперь мы можем ещё более эффективно создавать сообщества со своими правилами, представлениями, предрассудками, и языком, который всё это закрепляет.

(источник: static.artuk.org)

Последний вид «идолов», которые берут нас в плен заблуждений — это идолы театра. Имеются в виду представления, которые человек заимствует у других людей. К ним относятся неверные философские учения, ошибочные научные представления и ложные аксиомы, мифы, существующие в обществе. Мы можем слепо доверять авторитету других людей, или же просто не задумываясь повторять за другими неверные вещи.

Мы можем слепо доверять авторитету других людей, или же просто не задумываясь повторять за другими неверные вещи.

Своё название эти идолы получили потому что «сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры». Бэкон указывает на то, что трактовки мироздания, которые предлагают неверные теоретические системы, похожи на театральные постановки. Описания подлинной реальности они не дают.

Эта идея выглядит актуальной до сих пор. Например, об идолах театра можно вспомнить, услышав очередную лженаучную теорию или просто бытовую глупость, основанную на предрассудке.

Кроме перечисления четырёх идолов, Бэкон оставил в «Новом Органоне» множество упоминаний ошибок мышления, которые мы сегодня назвали бы когнитивными искажениями.

- Иллюзорная корреляция и ещё несколько сходных искажений: «Человеческий разум в силу своей склонности легко предполагает в вещах больше порядка и единообразия, чем их находит», пишет Бэкон, рассуждая о том, что людям свойственно создавать связи, которых на самом деле нет.

- Описание склонности субъекта к подтверждению своей точки зрения: «Разум человека всё привлекает для поддержки и согласия с тем, что он однажды принял, — потому ли, что это предмет общей веры, или потому, что это ему нравится. Каковы бы ни были сила и число фактов, свидетельствующих о противном, разум или не замечает их, или пренебрегает ими, или отводит и отвергает их посредством различений с большим и пагубным предубеждением, чтобы достоверность тех прежних заключений осталась ненарушенной».

- «Ошибка выжившего» (герой этой притчи в неё не впал): «Правильно ответил тот, который, когда ему показали выставленные в храме изображения спасшихся от кораблекрушения принесением обета и при этом добивались ответа, признает ли теперь он могущество богов, спросил в свою очередь: «А где изображения тех, кто погиб, после того как принес обет?»».

Также Бэкон рассуждал о природе суеверий, опираясь на принципы человеческого мышления (а именно, указывал на то, что людям свойственно замечать события, которые укладываются в их ожидания, и игнорировать пророчества, которые не сбываются) и указывал на то, что положительно и отрицательно окрашенные доводы воздействуют с разной силой.

Он отмечал, что на разум сильнее действуют образы и события, которые могут «сразу и внезапно его поразить». Остальные события проходят более-менее незамеченными. Не секрет, что информация, в которой мы заинтересованы, запоминается лучше всего, особенно, если от неё зависит наша жизнь. Интересно, что Бэкон обратил внимание на эти особенности человеческого восприятия уже так давно.

Так что, собравшись почитать Даниела Канемана, имеет смысл дополнить его книги томиком Бэкона — а то и несколькими диалогами Платона.

26 сентября 2017, 19:00

Редакция Newtonew

Алиса Загрядская

наука лайфхаки

вечный студент

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

– Oбразование как Стиль Жизни

У вас есть интересная новость

или материал из сферы образования

или популярной науки?

Расскажите нам!

[email protected]

© 2014-2022 Newtonew. 12+

12+

Просветительский медиа-проект об образовании,

посвящённый самым актуальным и полезным

концепциям, теориям и методикам, технологиям

и исследованиям, продуктам и сервисам. Мы

говорим о том, как развиваются и изменяются

образование и наука.

Копирование материалов возможно только

с разрешения редакции Newtonew.

ЕГЭ спецпроект ProTeachers

MOOC 2016 Большая переменная

Физика: игра света

Маршрут в будущее

Считаные годы

Образование XXI века

Мы используем файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Подробнее вы можете посмотреть в нашем пользовательском соглашении.

App Store Google Play

Подписаться на рассылку

Подписаться на рассылку

Фрэнсис Бэкон и четыре идола разума

Философия|Время чтения: 5 минут

Среди основоположников Просвещения его дух наиболее живуч.

Через четыре века сообщает нам, что мы должны понять природу

как вокруг себя, так и внутри себя, чтобы поставить человечество

на путь самосовершенствования.

-Е.О. Уилсон о Фрэнсисе Бэконе

***

Английский государственный деятель и ученый Фрэнсис Бэкон (1561-1626) был одним из первых мыслителей, которые по-настоящему поняли природу разума и то, как человечество действительно прогрессирует в коллективном знании.

Первый большой вклад Бэкона состоял в том, чтобы уменьшить внимание к традиционной науке: постоянное изучение древних греческих и римских философов и старых религиозных текстов, идея о том, что большая часть наших знаний уже «найдена» и должна быть открыта заново.

Для Бэкона это была неустойчивая уловка , на которой можно построить наше понимание мира. Лучше начать рассуждать с первые принципы , построение наших знаний о мире посредством индуктивных рассуждений. Э.О. Уилсон резюмирует вклад Бэкона в главе о Просвещении в своей превосходной книге Consilience .

Размышляя над всеми возможными методами исследования, доступными его воображению, он пришел к выводу, что лучшим из них является индукция, то есть сбор большого количества фактов и обнаружение закономерностей. Чтобы добиться максимальной объективности, мы должны иметь лишь минимум предубеждений. Бэкон провозгласил пирамиду дисциплин, в которой естественная история образует основание, физика наверху и включает ее, а метафизика на вершине, объясняющая все, что находится внизу, хотя, возможно, в силах и формах, недоступных для человека.

Таким образом, Уилсон венчает Бэкона как Отца индукции — первого, кто по-настоящему осознал силу тщательных индуктивных рассуждений для порождения идей. Бэкон сломал старые, жесткие способы классификации знаний в пользу создания нового понимания с нуля, используя эксперименты для подтверждения или опровержения теории.

Таким образом, он понял, что многое из того, чему учили в его время, включая метафизику, алхимию, магию, астрологию и другие дисциплины, в конечном итоге рухнет под пристальным вниманием. (Чувство, которое мы разделяем по поводу нашего нынешнего возраста.)

(Чувство, которое мы разделяем по поводу нашего нынешнего возраста.)

Самое главное, за сотни лет до появления современной психологии Бэкон ясно понимал, что человеческий разум не всегда правильно рассуждает и что любой подход к научным знаниям должен начинаться с этого понимания. Более чем за 400 лет до Чарли Мангера или Дэниела Канемана Бэкон ясно понимал предвзятость первого вывода и предвзятость подтверждения .

В своем Novum Organum Бэкон описал эти заблуждения так, как мы понимаем их сегодня:

Ум поспешно и без выбора впитывает и накапливает первые признаки вещей, откуда исходят все остальные, ошибки должны преобладать навсегда и оставаться неисправленными.

[…]

Человеческий разум, когда он однажды принял какое-либо мнение (либо как принятое мнение, либо как приемлемое для него самого), привлекает все остальное к тому, чтобы поддержать его и согласиться с ним.

И хотя с другой стороны можно найти большее число и весомость примеров, тем не менее ими она либо пренебрегает и пренебрегает, либо каким-либо различием отбрасывает и отвергает, чтобы этой великой и пагубной предопределенностью авторитет ее прежние выводы могут оставаться неприкосновенными.

Он назвал широкий спектр ошибок в умственной обработке Идолами Разума. Было четыре идола: Идолы Племени, Идолы Пещеры, Идолы Рынка и Идолы Театра .

Идолы ПлемениИдолы Племени сделали ложное предположение, что наше самое естественное и основное чувство вещей было правильным . Он называл наши естественные впечатления «фальшивым зеркалом», искажающим истинную природу вещей.

Идолы ПещерыИдолы Племени берут свое начало в самой человеческой природе, а также в племени или расе людей. Ибо ложно утверждение, что чувство человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия, как чувственные, так и умственные, согласуются с мерой индивидуума, а не с мерой вселенной.

И человеческий разум подобен ложному зеркалу, которое, неравномерно принимая лучи, искажает и обесцвечивает природу вещей, смешивая с ней свою собственную природу.

Идолы Пещеры были проблемами людей, их страстями и энтузиазмом, их преданностью и идеологией, все это приводило к непониманию истинной природы вещей.

Идолы РынкаИдолы Пещеры — это идолы отдельного человека. Ибо каждый (помимо заблуждений, свойственных человеческой природе вообще) имеет свою собственную пещеру или логово, преломляющее и обесцвечивающее свет природы либо вследствие его собственной и своеобразной природы; или к его образованию и общению с другими; или к чтению книг и авторитету тех, кого он уважает и восхищается; или к различиям впечатлений, соответственно тому, как они имеют место в уме озабоченном и предрасположенном или в уме безразличном и уравновешенном; или т.п. Так что дух человека (в соответствии с тем, как он распределяется между различными индивидуумами) на самом деле является вещью изменчивой, полной возмущения и управляемой как бы случайностью.

Отсюда хорошо заметил Гераклит, что люди ищут науки в своих меньших мирах, а не в большом или общем мире.

Вы можете назвать Идолов Рынка проблемой политического дискурса : Использование слов для введения в заблуждение. (Почти полвека спустя Гаррет Хардин будет утверждать, что хорошим мыслителям нужен литературный фильтр, чтобы отделить смысл от бессмыслицы.) Идолы на Рыночной площади из-за торговли и общения мужчин. Ибо посредством речи люди общаются, и слова навязываются в соответствии с пониманием толпы. И потому дурной и неподходящий выбор слов чудесным образом мешает пониманию. Ни определения, ни объяснения, с помощью которых в некоторых вещах ученые люди обычно охраняют и защищают себя, никоим образом не исправляют дело. Но слова явно принуждают и подавляют разум, все приводят в замешательство и уводят людей в бесчисленные пустые споры и праздные фантазии.

Идолы Театра Последний идол Театра — это то, как Бэкон называл давно полученную мудрость, древние системы философии, произвольные разделения знаний и системы классификации, которых придерживаются как догмы. Не освободив свой разум от старых путей, невозможно добиться нового прогресса. Это было бы важной непреходящей ценностью бэконовского взгляда на науку. Истина должна основываться на первых принципах .

Не освободив свой разум от старых путей, невозможно добиться нового прогресса. Это было бы важной непреходящей ценностью бэконовского взгляда на науку. Истина должна основываться на первых принципах .

Непреходящее значение повествованияНаконец, есть идолы, иммигрировавшие в умы людей из различных догм философии, а также из ложных законов доказательства. Их я называю идолами театра, потому что, по моему мнению, все общепринятые системы есть не что иное, как театральные пьесы, представляющие миры, созданные ими самими, в нереальной и сценической манере. Я говорю не только о модных сейчас системах или только о древних сектах и философиях; ведь еще много подобных пьес может быть сочинено и изложено таким же искусственным образом; видя, что ошибки, самые различные, тем не менее имеют по большей части одни и те же причины. И опять я имею в виду не только целые системы, но также и многие принципы и аксиомы в науке, которые были приняты по традиции, доверчивости и небрежности.

Даже с его рационалистическим взглядом на мир и безукоризненной преданностью истине Бэкон понял, что если не использовать творческое повествование и не задействовать ум учащегося, будет невозможно сообщить настоящую правду о мир. Он знал, что повествование о силе должно наставлять. Э.О. Уилсон пишет в Consilience:

Он знал, что повествование о силе должно наставлять. Э.О. Уилсон пишет в Consilience:

Реальность по-прежнему нужно было принимать прямо и сообщать о ней, не дрогнув. Но лучше всего он и преподнесен в том виде, в каком был обнаружен, сохраняя сравнимую живость и игру эмоций. Природа и ее тайны должны так же возбуждать воображение, как поэзия и басни. С этой целью Бэкон советовал пользоваться афоризмами, иллюстрациями, рассказами, баснями, аналогиями.0021 все, что передает истину от первооткрывателя его читателям так же ясно, как картинка . Разум, утверждал он, не похож на восковую табличку. На дощечке нельзя написать новое, пока не сотрешь старое, на уме нельзя стереть старое, кроме как написав новое».

Земля не бог: ложная теология радикальных защитников окружающей среды5)

Философ семнадцатого века сэр Фрэнсис Бэкон утверждал, что человеческий разум был растрачен на суеверия: метафизические спекуляции, теологические споры и жестокие политические заблуждения. С ним согласился величайший американский ученик Бэкона Бенджамин Франклин. Оба считали, что было бы лучше сосредоточиться на победе над общим врагом человека: природой. Бэкон и Франклин были правы, но они недооценили живучесть суеверия. Перенесемся к разговору, который у меня был с покойным Арне Нэссом, норвежским отцом «глубинной экологии» и гуру европейского зеленого движения. С невозмутимым видом Нэсс сказал мне, что искоренение оспы было технологическим преступлением против природы. Для глубинной экологии Нэсса вирус оспы «заслуживал» и нуждался в нашей защите, несмотря на то, что он покалечил, замучил и убил миллионы людей.

С ним согласился величайший американский ученик Бэкона Бенджамин Франклин. Оба считали, что было бы лучше сосредоточиться на победе над общим врагом человека: природой. Бэкон и Франклин были правы, но они недооценили живучесть суеверия. Перенесемся к разговору, который у меня был с покойным Арне Нэссом, норвежским отцом «глубинной экологии» и гуру европейского зеленого движения. С невозмутимым видом Нэсс сказал мне, что искоренение оспы было технологическим преступлением против природы. Для глубинной экологии Нэсса вирус оспы «заслуживал» и нуждался в нашей защите, несмотря на то, что он покалечил, замучил и убил миллионы людей.

В своей недавней бодрой книге Моральное обоснование ископаемого топлива Алекс Эпштейн обращается к американским потомкам Нэсса — таким людям, как Билл МакКиббен и Дэвид М. Грабер, — которые стали влиятельными лицами, формирующими общественное мнение в отношении окружающей среды, ископаемого топлива, и технологии. Эпштейн предлагает нам представить кого-то, перенесшегося в настоящее время из Англии, где почти не было ископаемого топлива, в 1712 году, когда была изобретена паровая машина Ньюкомена. Что бы этот человек подумал о нашем мире, где 87 процентов всей энергии производится из ископаемого топлива? Короче говоря, он был бы поражен, обнаружив чистую питьевую воду, санитарию, завидное и улучшающееся качество воздуха, долгую жизнь, свободу от многих болезней, материальное благополучие, мобильность и досуг.

Что бы этот человек подумал о нашем мире, где 87 процентов всей энергии производится из ископаемого топлива? Короче говоря, он был бы поражен, обнаружив чистую питьевую воду, санитарию, завидное и улучшающееся качество воздуха, долгую жизнь, свободу от многих болезней, материальное благополучие, мобильность и досуг.

Эпштейн убедительно доказывает, что взаимодействие технологий и ископаемого топлива обеспечивает все, что мы сегодня считаем само собой разумеющимся. Он также напоминает нам о прежних истерических предсказаниях гибели, связанных с использованием ископаемого топлива. В конце 1960-х — начале 19В 70-х годах защитники окружающей среды, такие как Пауль Эрлих, предсказывали массовый голод к 2000 году, потому что «мировое производство продуктов питания не могло поспевать за галопирующим ростом населения». Совершенно неправильно: население мира удвоилось, и средний человек сегодня на 90 133 лучше питается, чем на 90 134, чем когда был объявлен голодный апокалипсис. Это потому, что другой провозглашенный тогда апокалипсис — истощение запасов нефти и природного газа к 1992 и 1993 годам соответственно — также оказался ошибочным. С 1980 года потребление ископаемого топлива во всем мире значительно возросло, однако запасы нефти и природного газа увеличились более чем вдвое, а угля нам хватит на 3000 лет.

Это потому, что другой провозглашенный тогда апокалипсис — истощение запасов нефти и природного газа к 1992 и 1993 годам соответственно — также оказался ошибочным. С 1980 года потребление ископаемого топлива во всем мире значительно возросло, однако запасы нефти и природного газа увеличились более чем вдвое, а угля нам хватит на 3000 лет.

Эпштейн объясняет то, чего не могли или не хотели видеть сторонники экологии: во-первых, что «энергия ископаемого топлива является топливом для пищи»; и, во-вторых, человеческий разум так силен, как о нем говорили Франклин и Бэкон. Люди обнаружили больше ископаемого топлива, и технологии использовали это топливо для индустриализации производства продуктов питания. Более того, ископаемое топливо способствовало «Зеленой революции» Нормана Борлоуга в пищевой науке, которая, в отличие от одноименного политического движения, на самом деле сделала что-то для улучшения питания в мире и облегчения страданий миллионов людей. Эрлих ошибался и в отношении загрязнения окружающей среды ископаемым топливом в развитых странах. В США, хотя использование ископаемого топлива неуклонно росло с 1970 выбросы загрязняющих веществ резко сократились — благодаря технологиям.

В США, хотя использование ископаемого топлива неуклонно росло с 1970 выбросы загрязняющих веществ резко сократились — благодаря технологиям.

Прогнозы голода, истощения и загрязнения не оправдались. А глобальное потепление? Горячую дискуссию Эпштейна следует прочитать обязательно. Он признает парниковый эффект углекислого газа, который можно продемонстрировать в лаборатории. Но эффект нелинейный; если бы это было так, то каждая новая молекула углекислого газа, добавленная в атмосферу, добавляла бы единицу тепла, эквивалентную предыдущей. Скорее, парниковый эффект замедляется и является логарифмическим, что означает, что каждая дополнительная молекула углекислого газа равна менее мощный , чем предыдущий. Многие теории быстрого глобального потепления основаны на спекулятивных моделях двуокиси углерода, взаимодействующих в петлях положительной обратной связи с увеличением содержания водяного пара в атмосфере. Большинство климатических моделей основаны на так называемом ретроспективном анализе, придумывая объяснительные схемы, которые предсказывают, что произошло в прошлом. В этом нет ничего плохого, так как единственной альтернативой было бы ясновидение, но предсказывать прошлое с помощью компьютерной модели — это не то же самое, что точно предсказывать будущее.

В этом нет ничего плохого, так как единственной альтернативой было бы ясновидение, но предсказывать прошлое с помощью компьютерной модели — это не то же самое, что точно предсказывать будущее.

Большинство климатических моделей, по словам Эпштейна, постоянно и резко завышают прогнозы глобального потепления в средней тропосфере. Мы не «сгорели», как предсказывал Маккиббен в 1989 году. Некоторые предполагают, что потепление происходит в океанах; но средний уровень моря во всем мире был стабильным или снижался в течение последних 100 с лишним лет. С начала промышленной революции уровень углекислого газа в атмосфере увеличился на 0,03 процента до 0,04 процента, а с 1850 года температура повысилась менее чем на один градус Цельсия (повышение, которое происходило во многие более ранние периоды времени). А за последние 15 лет — период рекордных выбросов — потепления практически не было.

Конечно, модели потепления могут оказаться верными в долгосрочной перспективе, поэтому Эпштейн задает разумный вопрос: что, если станет ясно, что в следующие 100 лет уровень моря поднимется на два фута, а земной шар потеплеет на 2 фута? градусов Цельсия, как предсказывали многие климатологи? Ответ прост, хотя климатические паникеры часто его игнорируют: мы адаптируемся. Со времен промышленной революции, и особенно за последние 30 лет, человеческая раса стала лучше справляться с пагубными последствиями ураганов, жары, холода, наводнений и так далее. По словам Эпштейна, безответственно преуменьшать силу технологий для решения проблем, связанных с ископаемым топливом. Большая часть этой технологии может состоять из методов улавливания и переработки или секвестрации углекислого газа, работающих на ископаемом топливе.

Со времен промышленной революции, и особенно за последние 30 лет, человеческая раса стала лучше справляться с пагубными последствиями ураганов, жары, холода, наводнений и так далее. По словам Эпштейна, безответственно преуменьшать силу технологий для решения проблем, связанных с ископаемым топливом. Большая часть этой технологии может состоять из методов улавливания и переработки или секвестрации углекислого газа, работающих на ископаемом топливе.

Эпштейн разоблачает глубокую мизантропию, которая мотивирует многих современных экологов. Он цитирует Грабера: «Человеческое счастье и уж тем более человеческая плодовитость не так важны, как дикая и здоровая планета. . . люди стали чумой для самих себя и для Земли. . . и до тех пор, пока Homo Sapiens не решит воссоединиться с природой, некоторые из нас могут только надеяться на появление нужного вируса». Алексис де Токвиль отмечал, что демократические народы имеют склонность к пантеизму в религии: при их страсти к равенству они приходят к мысли, что все это Бог. Для радикальных зеленых, таких как Нэсс, Грабер и Маккиббен, все есть Бог, за одним исключением: человек, чье «воздействие» портит «независимое и таинственное» божественное.

Для радикальных зеленых, таких как Нэсс, Грабер и Маккиббен, все есть Бог, за одним исключением: человек, чье «воздействие» портит «независимое и таинственное» божественное.

Почему истерические предупреждения об устойчивости и истощении сохраняются, несмотря на провал сумасшедших предсказаний 1960-х и 1970-х годов? Потому что стандарт отсутствия воздействия — представление об окружающей среде как о любящем, но ограниченном Боге — рассматривает окружающую среду как обладающую ограниченной «несущей способностью» даров, таких как пахотные земли, вода и важные полезные ископаемые, в дополнение к ископаемому топливу. Чем больше людей на планете, тем ближе мы к тому, чтобы максимально использовать эту пропускную способность. Таким образом, настоятельный призыв, сделанный в 2010 году директором Управления науки и технологий Белого дома Джоном П. Холдреном, «де-развитию Соединенных Штатов». Это понятие конечной грузоподъемности обесценивает мощную роль человеческой изобретательности в обнаружение природных ресурсов. Но более глубокая проблема коренится в обожествлении планеты как чего-то, что просто есть то, что она есть.

Но более глубокая проблема коренится в обожествлении планеты как чего-то, что просто есть то, что она есть.

Эпштейн блестяще доказывает, что суеверие о несущей способности сводится к «отсталому пониманию ресурсов». Дело в том, что природа сама по себе дает нам очень мало непосредственно поставляемых энергетических ресурсов: большинство ресурсов «не взяты из природы, а созданы из природы», утверждает он. Каждое сырье в природе — это не что иное, как «потенциальный ресурс с неограниченным потенциалом для того, чтобы сделать его ценным для человеческого разума». Прямо сейчас у нас достаточно ископаемого топлива и ядерной энергии, чтобы нам хватило на тысячи лет. «Количество сырой материи и энергии на этой планете, — пишет Эпштейн, — настолько непостижимо велико, что бессмысленно строить догадки об их исчерпании. Говорить нам, что существует ограниченное количество материи и энергии, из которых можно создавать ресурсы, — все равно, что говорить нам, что существует ограниченное количество галактик, которые можно посетить в первый раз. Верно, но неважно».

Верно, но неважно».

Билл Маккиббен говорит, что период голоцена после ледникового периода — это единственный климат, в котором могут жить люди. мы можем жить почти в любом из них, если мы промышленно развиты, и почти ни в одном из них, если мы не индустриализированы». До промышленной революции климат был опасен для всех людей. С тех пор мы неуклонно шли к «освоению климата». Сегодня от непогоды умирает меньше людей, чем когда-либо в истории. «Мы не берем безопасный климат и не делаем его опасным», — сказал Эпштейн. «Мы берем опасный климат и делаем его безопасным».

Стандарт невоздействия — это распространенный, но иррациональный предрассудок — иррациональный, потому что это неоязыческая вера в то, что земля на самом деле является несотворенным Богом, и предрассудок, потому что он догматически утверждается теми, кто его исповедует, и принимается как должное общественность, не подозревающая о том, что находится в ее власти. Позиция по умолчанию в вопросах окружающей среды — «уважение» к планете.