Вариант 2 » Незнайка — варианты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 2022

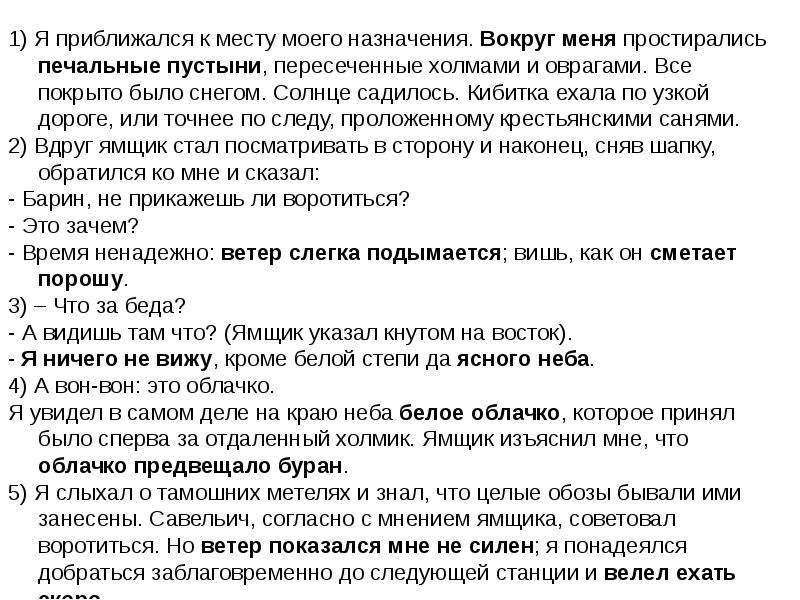

Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания 1.1—1.3.

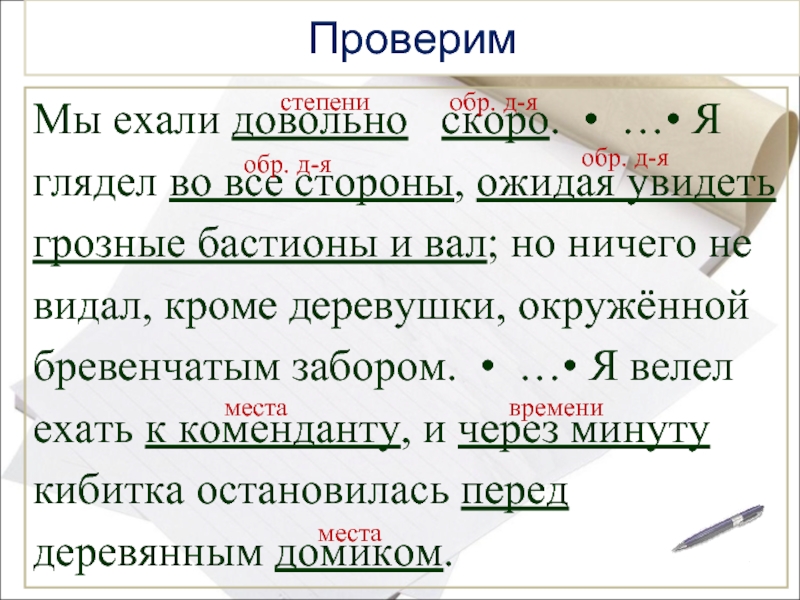

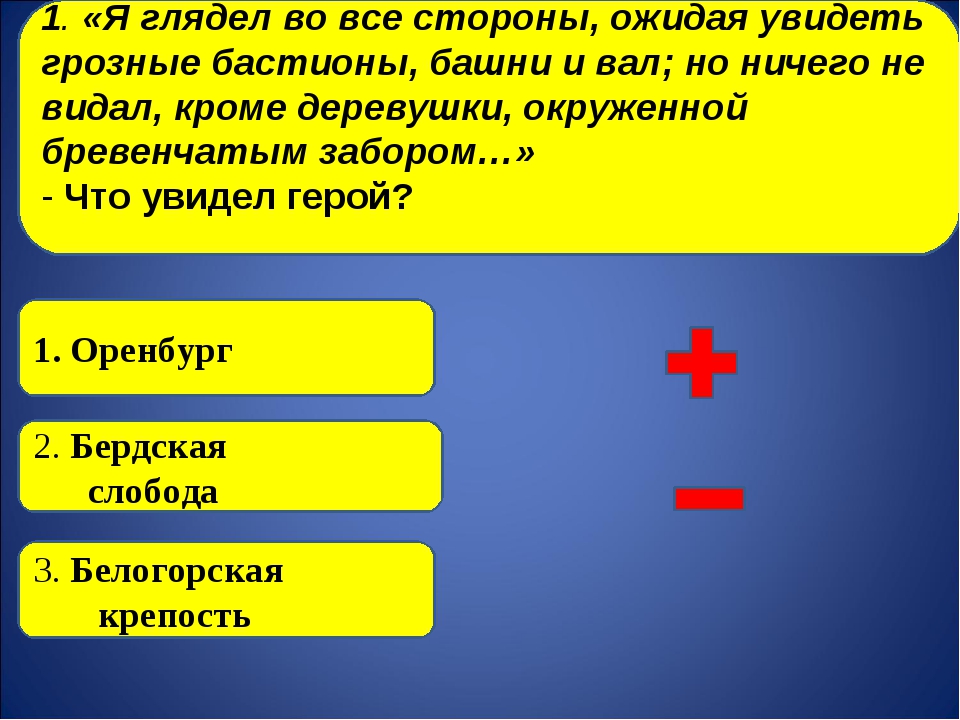

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река ещё не замерзала, и её свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече» — отвечал он. — «Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окружённой бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирды сена, полузанесённые снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она» ,— отвечал ямщик указывая на деревушку, и с этим словом мы в неё въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

С одной стороны стояли три или четыре скирды сена, полузанесённые снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она» ,— отвечал ямщик указывая на деревушку, и с этим словом мы в неё въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошёл в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зелёного мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка» — отвечал инвалид, — наши дома». Я вошёл в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая своё занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошёл в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель.

У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая своё занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошёл в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки» — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведён за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да ещё при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

«Полно врать пустяки» — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведён за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да ещё при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

А.С. Пушкин «Капитанская дочка»

— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало…

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды.

Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды.

Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз осенью пришёл транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нём мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно… ну да мы с вами будем жить по-приятельски… Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали… Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен.

«За мной, мой читатель…»: ОГЭ по литературе

1.1.1. Как описание комнаты коменданта характеризует её хозяев? (по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка») «Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.

Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка», — отвечал инвалид: — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет» — сказала она; — «он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством.

Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка», — отвечал инвалид: — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет» — сказала она; — «он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством.

При описании комнаты коменданта рассказчик замечает чистоту и старинное убранство дома, что характеризует хозяев как людей, придерживающихся традиций и обычаев. Офицерский диплом в рамке сообщает читателю о военном звании коменданта. Висевшие на стене картинки, изображающие взятие крепости, тоже свидетельствуют о военной службе хозяев, простоте их быта и нравов. Катя Л.

Офицерский диплом в рамке сообщает читателю о военном звании коменданта. Висевшие на стене картинки, изображающие взятие крепости, тоже свидетельствуют о военной службе хозяев, простоте их быта и нравов. Катя Л.

1.1.3. Сравните приведённый фрагмент с эпизодом из романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» (фрагмент повести «Бэла»). Чем похожи изображённые в них ситуации?

«— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало… Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим, и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды… Раз осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно… ну да мы с вами будем жить по-приятельски… Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Макси-мыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости. — А как его звали? — спросил я Максима Максимыча. — Его звали… Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен». В приведённых фрагментах оба главных героев – Пётр Гринёв и Печорин – молодые офицеры, переведённые на службу в крепость (гарнизон).

Раз осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно… ну да мы с вами будем жить по-приятельски… Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Макси-мыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости. — А как его звали? — спросил я Максима Максимыча. — Его звали… Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен». В приведённых фрагментах оба главных героев – Пётр Гринёв и Печорин – молодые офицеры, переведённые на службу в крепость (гарнизон). Гринёв знакомится с капитаншей, и впоследствии они становятся приятелями. Печорина встречает Максим Максимыч, штабс-капитан, с которым герой тоже «заживёт по-приятельски». По приезде обоих героев предупреждают, что пребывание на службе будет скучным. «… не печалься, что тебя упекли в наше захолустье… Стерпится, слюбится», — успокаивает Гринёва капитанша. Также Максим Максимыч и капитан Мироном – типичные образы «маленького человека» в литературе, скромные и достойные офицеры русской армии.

Гринёв знакомится с капитаншей, и впоследствии они становятся приятелями. Печорина встречает Максим Максимыч, штабс-капитан, с которым герой тоже «заживёт по-приятельски». По приезде обоих героев предупреждают, что пребывание на службе будет скучным. «… не печалься, что тебя упекли в наше захолустье… Стерпится, слюбится», — успокаивает Гринёва капитанша. Также Максим Максимыч и капитан Мироном – типичные образы «маленького человека» в литературе, скромные и достойные офицеры русской армии. «Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще.

Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще.

Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, кракаиье; все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу.

Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, кракаиье; все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!., и не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь».

По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!., и не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь». В приведённом фрагменте текста подробно описывается степь – «бесконечная, вольная и прекрасная». Автор, как и казаки, восхищается её природой, растительным и животным миром, особенно дикими птицами, будто сравнивая их с героями произведения.

Картины природы сопутствуют описанию казаков, потому что степь – это их родина и дом, в котором они привыкли спать под открытым небом и на сырой земле, «слушая бесчисленный мир насекомых…» А при изображении поляков не используется описание природы, ведь эта земля им не принадлежит, степь не может быть схожа с их переживаниями и чувствами. Даша К., 9Б

1.1.2. Какова роль детали в поведении доктора Вернера: «Он против обыкновения не протянул мне руки»? (по роману «Герой нашего времени»)

«Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку. .. Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей… И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте… Оставалось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.

.. Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей… И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте… Оставалось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула-пистолета и пустой желудок. Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула-пистолета и пустой желудок. Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук — и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно. Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки. — Откуда вы, доктор? — От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук — и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно. Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки. — Откуда вы, доктор? — От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень — и он вышел. Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..»

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень — и он вышел. Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..»Художественная деталь в поведении доктора Вернера («…не протянул руки») показывает отношение героя к Печорину и передаёт серьёзность разговора. Ведь после дуэли между героями возникло недопонимание, доктор не мог поверит в смерть Грушницкого. Из-за этого проявляет холодность по отношению к Печорину, который отвечает тем же, не пожав руки на прощание. Настя Н., 9Б

1.1.3. Сравните приведённый фрагмент с фрагментом из повести И.С.Тургенева «Ася».

Чем различаются герои?

Чем различаются герои?«Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге. Солнце уже спряталось в чёрной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже её в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, ещё одну минуту видеть её, проститься, пожать ей руку… Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять её навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей… И между тем я всё скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте.

.. Оставалось пять вёрст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Всё было бы спасено, если б у моего коня достало сил ещё на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дёргаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнурённый тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребёнок заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слёз и рыданий; я думал, грудь моя разорвётся; вся моя твёрдость, всё моё хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно.

.. Оставалось пять вёрст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Всё было бы спасено, если б у моего коня достало сил ещё на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дёргаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнурённый тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребёнок заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слёз и рыданий; я думал, грудь моя разорвётся; вся моя твёрдость, всё моё хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне ещё надобно? — её видеть? — зачем? не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Чего мне ещё надобно? — её видеть? — зачем? не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведённая без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок. Всё к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принуждён на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворённого окна, расстегнул архалук — и горный ветер освежил грудь мою, ещё не успокоенную тяжёлым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, её осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки.

На дворе у нас всё было тихо, в доме княгини было темно. Взошёл доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки. Откуда вы, доктор? От княгини Лиговской; дочь её больна — расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за её дочь. Ей всё этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришёл вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел. Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности.

На дворе у нас всё было тихо, в доме княгини было темно. Взошёл доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки. Откуда вы, доктор? От княгини Лиговской; дочь её больна — расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за её дочь. Ей всё этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришёл вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел. Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..»

Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..» «В Кёльне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их. И я не увидел их более — я не увидел Аси. Тёмные слухи доходили до меня о нём, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты… но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знавал её в лучшую пору моей жизни, какою я её видел в последний раз, наклонённой на спинку низкого деревянного стула. Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашёл, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой.

Я был тогда молод — и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и ещё лучше, ещё прекраснее?.. Я знавал других женщин, — но чувство, возбуждённое во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовию устремлённых на меня глаз, ни на чьё сердце, припавшее к моей груди, не отвечало моё сердце таким радостным и сладким замиранием! Осуждённый на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, её записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издаёт слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле…» В романе «Герой нашего времени» главный герой Печорин понимает, что «гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно», в этом он похож на Гагина из повести «Ася».

Я был тогда молод — и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и ещё лучше, ещё прекраснее?.. Я знавал других женщин, — но чувство, возбуждённое во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовию устремлённых на меня глаз, ни на чьё сердце, припавшее к моей груди, не отвечало моё сердце таким радостным и сладким замиранием! Осуждённый на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, её записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издаёт слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле…» В романе «Герой нашего времени» главный герой Печорин понимает, что «гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно», в этом он похож на Гагина из повести «Ася». Печорин торопится в Пятигорск, чтобы догнать Веру, но на полпути его конь падает. Герой начинает рассуждать о своей жизни и понимает, что глупо бежать за ушедшим счастьем. Гагин упускает своё счастье, испугавшись мнения общества, и потом жалеет об этом. Каждая девушка кажется ему Асей, но позже герой осознаёт, что такой, как она, больше нет. Настя Н., 9Б

Печорин торопится в Пятигорск, чтобы догнать Веру, но на полпути его конь падает. Герой начинает рассуждать о своей жизни и понимает, что глупо бежать за ушедшим счастьем. Гагин упускает своё счастье, испугавшись мнения общества, и потом жалеет об этом. Каждая девушка кажется ему Асей, но позже герой осознаёт, что такой, как она, больше нет. Настя Н., 9Б1.1.2. Какую роль в приведённом эпизоде играет описание внешности Вулича? <…> мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra1. — Всё это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор, — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения. — Конечно, никто! — сказали многие, — но мы слышали от верных людей.

.. — Всё это вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчёт в наших поступках? В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, чёрные волосы, чёрные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — всё это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился.

.. — Всё это вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчёт в наших поступках? В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, чёрные волосы, чёрные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — всё это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали. Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зелёным столом он забывал всё и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк»! — кричал Вулич, не подымаясь,одному из самых горячих понтёров. — «Идёт семёрка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана. Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтёра. — Семёрка дана! — закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелёк и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа.

Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали. Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зелёным столом он забывал всё и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк»! — кричал Вулич, не подымаясь,одному из самых горячих понтёров. — «Идёт семёрка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана. Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтёра. — Семёрка дана! — закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелёк и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Когда поручик Вулич подошёл к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки. — Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), —господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута… Кому угодно? — Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон, — вот чудак! придёт же в голову!.. — Предлагаю пари, — сказал я шутя. — Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, что было у меня в кармане. — Держу, — отвечал Вулич глухим голосом.

Когда поручик Вулич подошёл к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки. — Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), —господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута… Кому угодно? — Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон, — вот чудак! придёт же в голову!.. — Предлагаю пари, — сказал я шутя. — Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, что было у меня в кармане. — Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. 1 Pro или contra — за или против Описание внешности Вулича помогает читателю понять внутренний мир героя. Такие детали портрета как «проницательные глаза», «холодная улыбка» передают психологическое состояние поручика, его отстранённость и обособленность от окружающих.

Эпитеты «торжественный взгляд» и «печальная улыбка» показывают серьёзность и холодность характера Вулича. Катя Л.,9 класс

Эпитеты «торжественный взгляд» и «печальная улыбка» показывают серьёзность и холодность характера Вулича. Катя Л.,9 класс1. Как, исходя из данного фрагмента, можно охарактеризовать отношение героев друг к другу? 2. Какие черты характера Фамусова проявляются в его репликах в приведённой сцене?

3. Сопоставьте рассматриваемую сцену комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» с эпизодом из романа А.С. Пушкина «Дубровский». Чем различаются ситуации, описанные в этих фрагментах?

A! Александр Андреич, просим, Чацкий Вы заняты? Да, разные дела на память в книгу вносим, Забудется, того гляди. Вы что-то не весёлы стали; Скажите, отчего? Приезд не в пору мой? Уж Софье Павловне какой Не приключилось ли печали?.. У вас в лице, в движеньях суета. Ах! батюшка, нашёл загадку: Не весел я!.. В мои лета Не можно же пускаться мне вприсядку! Никто не приглашает вас; Я только что спросил два слова Об Софье Павловне: быть может, нездорова? Тьфу, Господи прости! Пять тысяч раз Твердит одно и то же! То Софьи Павловны на свете нет пригоже, То Софья Павловна больна.

Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет; не хочешь ли жениться? Меня не худо бы спроситься, Ведь я ей несколько сродни; По крайней мере, искони Отцом недаром называли. Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали? Сказал бы я, во-первых: не блажи, Именьем, брат, не управляй оплошно, А, главное, поди-тка послужи. Служить бы рад, прислуживаться тошно. (А.С. Грибоедов. «Горе от ума»)

Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет; не хочешь ли жениться? Меня не худо бы спроситься, Ведь я ей несколько сродни; По крайней мере, искони Отцом недаром называли. Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали? Сказал бы я, во-первых: не блажи, Именьем, брат, не управляй оплошно, А, главное, поди-тка послужи. Служить бы рад, прислуживаться тошно. (А.С. Грибоедов. «Горе от ума») Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным. – Подойди сюда, Маша, – сказал Кирила Петрович, – скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает. Маша остолбенела, смертная бледность покрыла её лицо. Она молчала. Князь к ней подошёл, взял её руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастие. Маша молчала. – Согласна, конечно, согласна, – сказал Кирила Петрович, – но знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово.

Ну, дети, поцалуйтесь и будьте счастливы. Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал её руку, вдруг слёзы побежали по её бледному лицу. Князь слегка нахмурился. – Пошла, пошла, пошла, – сказал Кирила Петрович, – осуши свои слёзы и воротись к нам веселёшенька. Они все плачут при помолвке, – продолжал он, обратясь к Верейскому, – это у них уж так заведено… Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом. (А.С. Пушкин. «Дубровский»)

Ну, дети, поцалуйтесь и будьте счастливы. Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал её руку, вдруг слёзы побежали по её бледному лицу. Князь слегка нахмурился. – Пошла, пошла, пошла, – сказал Кирила Петрович, – осуши свои слёзы и воротись к нам веселёшенька. Они все плачут при помолвке, – продолжал он, обратясь к Верейскому, – это у них уж так заведено… Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом. (А.С. Пушкин. «Дубровский»)2. В обоих фрагментах представлены схожие ситуации: отец намеревается выгодно выдать замуж свою дочь, не считаясь с её чувствами. Так, Фамусов после расспросов Чацкого о Софье спрашивает у него: «…не хочешь ли жениться?» Герой проявляет не столько заботу о дочери, сколько мечтает о богатом муже для неё и собственном самоутверждении, положении в обществе, поэтому даёт практические советы Чацкому: «… поди-тка послужи».

В романе Пушкина в отличие от комедии Грибоедова отец уже принял решение за дочь, не спросив её согласия: «Вот тебе жених. ..» Троекурова волнуют не чувства Маши, а денежный вопрос: «Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом».

..» Троекурова волнуют не чувства Маши, а денежный вопрос: «Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом».

Оренбург. Командировочный отчет

Февраль 2008 г.

В Оренбург попасть нелегко – туда летают исключительно «Оренбургские авиалинии» на «тушках» далеко не первой свежести. Монополия, однако. Полдня просидели в аэропорту из-за поломки самолета. Протекает бензобак. «Он сам прохудился, ми его даже не проковиривали».

Из Москвы лететь 2 часа. На те же два часа в Оренбурге время опережает московское, как и на всем Урале. Впрочем, по какой-то странной случайности Оренбург отнесли к Поволжскому Федеральному округу – такой неуклюжей была попытка в очередной раз реформировать административное устройство нашей необъятной страны.

Когда я был в Оренбурге, здесь как раз снимали очередной костюмированный сериал по мотивам «Капитанской дочки» Александра Сергеевича. Кто-то всегда находится рядом с великим… Не смогу сказать вам точно, что именно снимали – я давно уже не смотрю телевизор, зато довелось посмотреть Оренбург.

Кто-то всегда находится рядом с великим… Не смогу сказать вам точно, что именно снимали – я давно уже не смотрю телевизор, зато довелось посмотреть Оренбург.

«Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой – скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

А.С. Пушкин «Капитанская дочка»

Городов, чьи названия заканчиваются на -бург, в России по меньшей мере 3: один был назван в честь Петра I, известного «западника», прорубившего окно в Европу. Второму досталось имя его женушки, не слишком стыдливой немки, и суждено ему было стать воротами в Сибирь. В третьем начинался путь в Среднюю Азию, но кто таков этот загадочный Орен?

На самом деле, Оренбург первоначально был основан на реке Орь и без премудрствования, но на немецкий лад назван «городом на реке Орь». Затем его вместе с именем перенесли на новое место, ниже по реке Яик. А потом – еще раз, еще западнее, и опять под тем же названием. В итоге нынешний Оренбург оказался почти в 300 км от реки, по которой когда-то был назван.

Река Яик после Пугачевского восстания была переименована в Урал, ибо императрица Екатерина без содрогания не могла слышать это грозное имя.

Грозный Урал скован льдом… Впрочем, в черте Оренбурга он кажется небольшой речушкой.

Кстати, о немцах… Какое-то время назад властями города было принято решение превратить местный ЦПКиО в образцовый музей под открытым небом с несколько фамильярным названием «Салют, Победа!» (имеется ввиду, разумеется, победа в Великой Отечественной войне).

В Оренбург свезли целую кучу всякой военной техники и даже умудрились воткнуть в землю как бы подбитый немецкий бомбардировщик. Вот так неожиданно для себя авторы идеи почти реализовали мечту Адольфа Гитлера «выбомбить из войны последний большевистский район за Уралом». Но мы-то с вами знаем, что у Гитлера ни физических, ни даже теоретических шансов долететь до Урала на бомбардировщике не было! Поэтому, каким бы циником я бы вам не показался, все же санитарный поезд – самый справедливый и верный экспонат в этом музее под открытым небом.

По реке Урал проходит граница между Европой и Азией. Естественно, она отмечена монументами внушительных размеров.

Мост через реку Урал

Но из Европы в Азию можно перебраться не только по мосту: в Оренбурге действует канатная дорога. Жаль, что времени у нас было совсем чуть-чуть, иначе я обязательно бы покатался!

Приглашение в свадебное путешествие из Европы в Азию

Короткая деловая поездка приблизилась к концу. Надо было купить в качестве сувенира оренбургский пуховый платок и ехать в аэропорт.

Оренбург оставил чувство легкой недосказанности – кажется, он не торопился открыться передо мной. Впрочем, свободного времени почти не было, да и холода стояли вполне южноуральские – температура уверенно держалась на отметке в минус 30 (так что пуховые платки местным казачкам весьма кстати!).

Наверное, придется вернуться сюда снова!

Похожие отчеты:

Глава III Крепость. Повести

Глава III

Крепость

Мы в фортеции живем,

Хлеб едим и воду пьем;

А как лютые враги

Придут к нам на пироги,

Зададим гостям пирушку:

Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль[47]

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». – Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». – Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, – отвечал инвалид, – наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова[48], также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она, – он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством.

«Войди, батюшка, – отвечал инвалид, – наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова[48], также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она, – он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, – сказал он, – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша, – ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

«Смею спросить, – сказал он, – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша, – ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! – сказала ему капитанша. – Отведи г. офицеру квартиру, да почище». – «Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» – «Врешь, Максимыч, – сказала капитанша, – у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

– Отведи г. офицеру квартиру, да почище». – «Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» – «Врешь, Максимыч, – сказала капитанша, – у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

– Все, слава Богу, тихо, – отвечал казак, – только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

– Иван Игнатьич! – сказала капитанша кривому старичку. – Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с Богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи Владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи Владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, – сказал он мне по-французски, – что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». – Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

– Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, – прибавил он, – нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» – Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава Богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». – Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь.

Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» – Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава Богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». – Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да Богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Сидел бы дома да Богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! – сказала она, – ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка, да слава Богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости Бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». – Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, – сказал я довольно некстати, – что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». – «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» – спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», – отвечал я. «Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи Господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

«Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи Господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

– Василиса Егоровна прехрабрая дама, – заметил важно Швабрин. – Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

– Да, слышь ты, – сказал Иван Кузмич, – баба-то не робкого десятка.

– А Марья Ивановна? – спросил я, – так же ли смела, как и вы?

– Смела ли Маша? – отвечала ее мать. – Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесТекст песни А. С. Пушкин

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Belogorsky Fortress was forty versts from Orenburg. The road ran along the steep bank of Yaik. The river was not yet freezing, and its leaden waves sadly blackened in monotonous banks, covered with white snow. Behind them stretched the Kirghiz steppes. I plunged into meditations, mostly sad. Garrison life had little appeal for me. I tried to imagine Captain Mironov, my future boss, and pictured him as a strict, angry old man who knew nothing but his service and was ready to imprison me for bread and water for every trifle. Meanwhile, the beginning of the dusk. We drove pretty soon. «Are you far from the fortress?» I asked my coachman. «Not far off,» he answered. «I can see it.» I looked in all directions, expecting to see formidable bastions, towers and a rampart; But I did not see anything, except for the village, surrounded by a log fence. On one side were three or four hay stacks half-covered with snow; on the other hand, a twisted mill, with its wings flat, lazily lowered. «Where is the fortress?» I asked in surprise. «Yes, here it is,» answered the coachman, pointing to the village, and with that word we drove into it. At the gate I saw an old cast-iron cannon; The streets were cramped and crooked; the huts are low, and the rest is covered with straw. I ordered to go to the commandant, and a minute later the tent stopped in front of a wooden house, built in a high place, near the wooden church.

«Where is the fortress?» I asked in surprise. «Yes, here it is,» answered the coachman, pointing to the village, and with that word we drove into it. At the gate I saw an old cast-iron cannon; The streets were cramped and crooked; the huts are low, and the rest is covered with straw. I ordered to go to the commandant, and a minute later the tent stopped in front of a wooden house, built in a high place, near the wooden church.

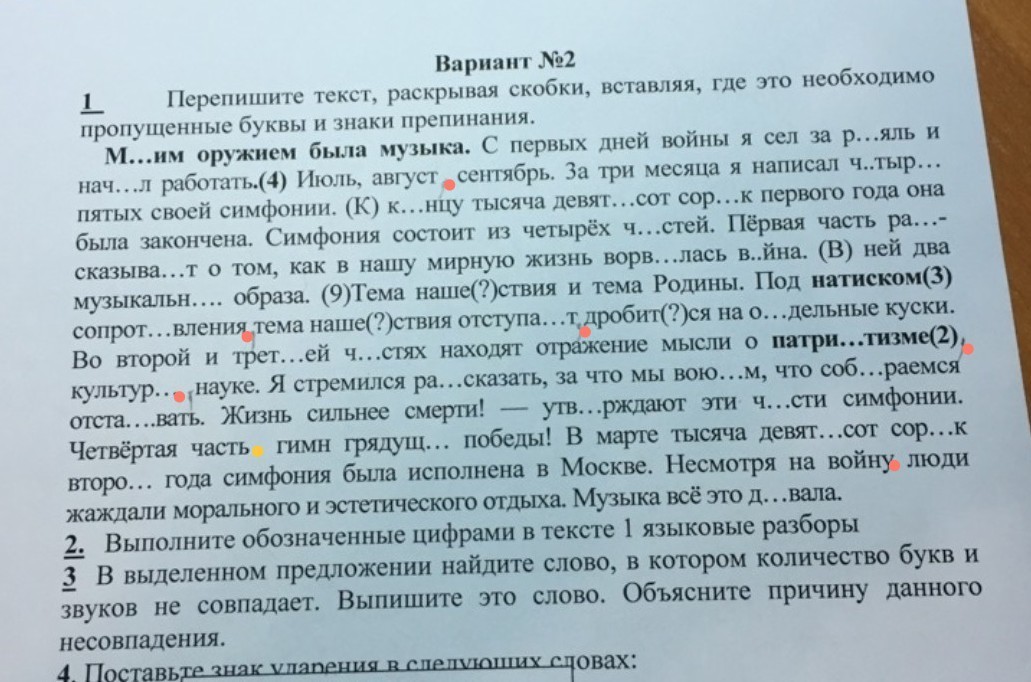

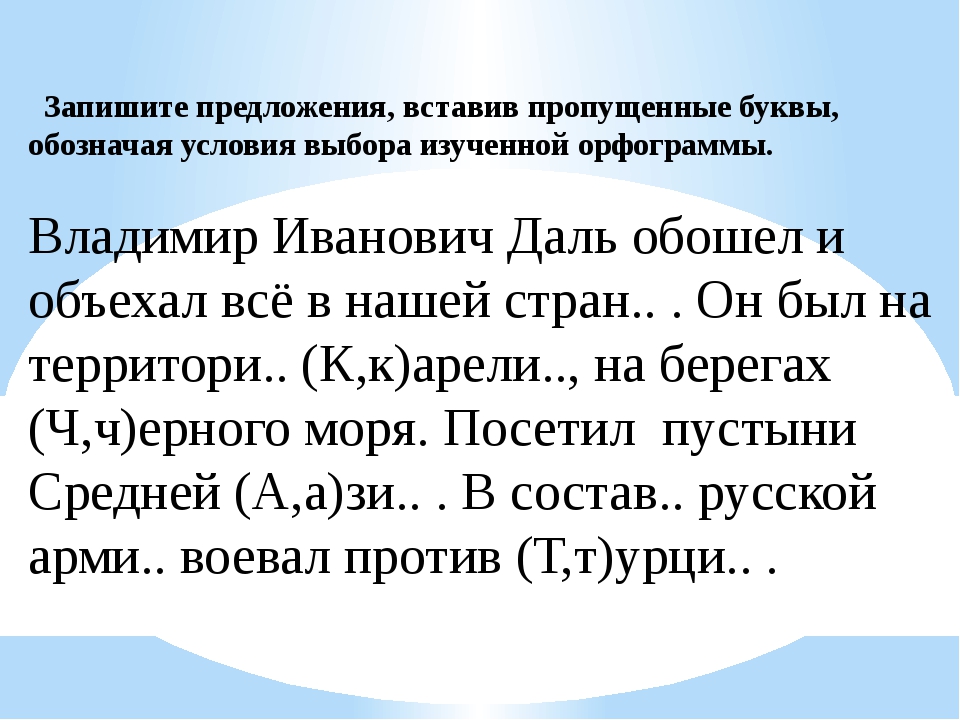

Урок русского языка в 7 классе на тему «Повторение и обобщение темы «Причастие».»

Русский язык. 7 класс. Урок № 32.

Повторение и обобщение темы «Причастие».

Задание № 1: от данных глаголов образуйте (на слух) действительные причастия настоящего времени; суффиксы выделите.

(1) Беспокоиться, (2) беречь, (3) гладить, (4) губить, (5) дремать, (6) ездить, (7) ехать, (8) искать, (9) катать, (10) катить.

Ключ:

(1) Беспокоиться — беспокоящийся,

(2) беречь — берегущий,

(3) гладить — гладящий,

(4) губить — губящий,

(5) дремать — дремлющий,

(6) ездить — ездящий,

(7) ехать — едущий,

(8) искать — ищущий,

(9) катать — катающий,

(10) катить — катящий.

Задание № 2: образуйте действительные причастия: 1) настоящего времени — от глаголов несовершенного вида, 2) прошедшего времени — от глаголов совершенного вида; суффиксы выделите:

(1) Видеть, (2) обидеть, (3) зависеть, (4) решать, (5) решить, (6) решаться, (7) решиться, (8) бросать, (9) бросить, (10) броситься, (11) рассказывать, (12) рассказать, (13) пробовать, (14) воспитывать, (15) воспитаться, (16) улыбаться, (17) улыбнуться, (18) увлекать, (19) увлечься.

Ключ:

Задание № 3: из данного перечня выпишите только те глаголы, от которых страдательные причастия образуются с помощью суффикса «-т-»:

(1) Мыть, (2) читать, (3) вить, (4) видеть, (5) мять, (6) вести, (7) посеять, (8) тронуть, (9) тереть, (10) унести, (11) запечь, (12) запереть, (13) раскрасить, (14) молоть, (15) осветить, (16) колоть, (17) сжать, (18) убедить, (19) прославить.

Ключ:

(1) Мыть — мытый, (3) вить — витый, (5) мять — мятый, (8) тронуть — тронутый, (9) тереть — тертый, (12) запереть — запертый, (14) молоть — молотый, (16) колоть — колотый, (17) сжать — сжатый.

Задание № 4: (а) выпишите из текста страдательные причастия прошедшего времени вместе с теми существительными, с которыми они согласованы; (б) укажите вид причастий:

(1) Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте близ деревянной же церкви. (2) Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; между лозняками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами. (3) Слышится неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. (4) От камней поднимается в небо синий туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов. (5) Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженный плоскими безотрадными полями. (6) В доме покоробленные полы качались, шаги и звуки раздавались резко. (7) След вывел на небольшую, зажатую кустарниками полянку.

Ключ:

(1) (Перед) выстроенным (совершенный вид) домиком. (2) распаханные (совершенный вид) и засеянные (совершенный вид) холмы, перехваченная (совершенный вид) речка. (3) облитые (совершенный вид) деревья. (4) насыщенный (совершенный вид) туман. (5) Запущенный (совершенный вид) дом, окруженный (совершенный вид) дом. (6) покоробленные (совершенный вид) полы. (7) зажатую (совершенный вид) полянку.

Задание № 5: спишите текст, подчеркивая грамматическую основу, одиночные причастия и причастные обороты как члены предложения; у причастий определите падеж; составьте схему предложения № 4:

(1) Иохим долго искал подходящую для дудки иву. (2) У лениво струящейся речки нашел он густо разросшиеся кусты ивняка. (3) Он вынул из-за голенища привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором задумчиво шептавшиеся кусты и решительно подошел к тонкому прямому стволу, качавшемуся над размытой кручей. (4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.

(2) У лениво струящейся речки нашел он густо разросшиеся кусты ивняка. (3) Он вынул из-за голенища привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором задумчиво шептавшиеся кусты и решительно подошел к тонкому прямому стволу, качавшемуся над размытой кручей. (4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.

Ключ: