Решутест. Продвинутый тренажёр тестов

Решутест. Продвинутый тренажёр тестов- Главная

- ЕГЭ

- Литература

- Произведения

- Г.Р. Державин — Памятник

Решил заданий

Не решил заданий

Осталось заданий

История решения

2472 — не приступал 2577 — не приступал 4376 — не приступал 5427 — не приступал 3514 — не приступал 7968 — не приступал 7646 — не приступалФормат ответа: цифра или несколько цифр, слово или несколько слов. Вопросы на соответствие «буква» — «цифра» должны записываться как несколько цифр. Между словами и цифрами не должно быть пробелов или других знаков.

Вопросы на соответствие «буква» — «цифра» должны записываться как несколько цифр. Между словами и цифрами не должно быть пробелов или других знаков.

Примеры ответов: 7 или здесьисейчас или 3514

Раскрыть Скрыть

№1ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795

(Г.Р. Державин)

1. К какому литературному направлению, возникшему в России во 2-й четверти XVIII века, традиционно относят поэзию Г.Р. Державина? (Укажите название направления в единственном числе именительного падежа).

№2ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795

(Г.Р. Державин)

2. Назовите образ античной мифологии, являющийся в стихотворении Г.Р. Державина «Памятник» олицетворением поэтического вдохновения.

№3ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795

(Г.Р. Державин)

3. Какое средство иносказательной выразительности использует Г.Р. Державин для создания высокой художественной образности: «полет времени», «заря бессмертия»?

№4ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795

(Г.Р. Державин)

4. Укажите имя древнеримского поэта, оду которого Державин взял за образец, создавая свое стихотворение «Памятник»?

№5ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795

(Г.Р. Державин)

5. Укажите синтаксический прием, заключающийся в нарушении прямого порядка слов в предложении: «Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных…»

№6ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795

(Г.Р. Державин)

6. Из приведенного перечня выберете три названия художественных средств и приемов, использованных поэтом в последней строфе стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны (в порядке возрастания).

1) оксюморон

2) эпитет

3) анафора

4) аллитерация

5) метафора

№7ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795

(Г.Р. Державин)

7. Определите размер, которым написано стихотворение Державина.

Так твой прогресс будет сохраняться.

Регистрация

Мы отправили код на:

ИзменитьПолучить код повторно через 00:00

Я прочитал(-а) Политику конфиденциальности и согласен(-на) с правилами использования моих персональных данных

Ништяк!

Решено верно

Браво!

Решено верно

Крутяк!

Решено верно

Зачёт!

Решено верно

Чётко!

Решено верно

Бомбезно!

Решено верно

Огонь!

Решено верно

Юхууу!

Решено верно

Отпад!

Решено верно

Шикарно!

Решено верно

Блестяще!

Решено верно

Волшебно!

Решено верно

Стихотворение Г.

Р. Державина «Памятник» (восприятие, истолкование, оценка) (Державин)

Р. Державина «Памятник» (восприятие, истолкование, оценка) (Державин)Биография

Биография писателя

Произведения

4 произведения

Сочинения

57 сочинений

Статьи критиков

Сочинение

Поэзия XVIII века нуждалась в полной перестройке — придворные лживые оды, полные напыщенных фраз и чувств, не давали развития уже назревшей проблеме национального характера, решения которой стало просто необходимой. Равнодушию вельмож постепенно начинает противопоставляться просвещённый разум и благородные порывы частного человека. Именно поэтому вклад Гавриила Романовича Державина в русскую литературу несомненно велик.

Отличительные черты творчества Державина можно легко проследить на примере стихотворения «Памятник», которое было написано в 1775 году.

Прежде всего, в лирику Державина вошла его собственная жизнь. Образ поэта создавался теперь уже не как отрешённый от всякой обыденности и житейской прозы, но в единстве с ними и через них. Стихотворение «Памятник» содержит некоторые биографические сведения из жизни поэта. Его лирический герой не вымышлен воображением, он дышит и действует. Именно поэтому стихи начинаются с личного местоимения я: «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный». И далее продолжается рассказ о себе:

Стихотворение «Памятник» содержит некоторые биографические сведения из жизни поэта. Его лирический герой не вымышлен воображением, он дышит и действует. Именно поэтому стихи начинаются с личного местоимения я: «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный». И далее продолжается рассказ о себе:

…первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

Фелица… Так называл Державин Екатерину II. Ещё в 1783 году была опубликована посвящённая императрице ода с тем же названием, которая принесла Державину литературную славу. А в том, что поэт говорил истину царям, сомневаться не приходится. Биография его служит прямым тому доказательством. И Павел I, и Александр I в своё время отказались от услуг Гавриила Романовича, так как истина не всем приятна.

Ещё одна отличительная черта поэзии Державина — соединение «высоких» и «низких» слов. Так поэт добивается большей выразительности и эмоциональности:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов твёрже он и выше пирамид…

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных…

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге…

В сердечной простоте беседовать о боге…

И, наряду с этими простыми и понятными каждому строчками, есть в «Памятнике» стихи, наполненные высокой лексикой. Особенно показательно последнее четверостишие, наполненное героическим воодушевлением и верой в свое предназначение:

Особенно показательно последнее четверостишие, наполненное героическим воодушевлением и верой в свое предназначение:

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринуждённою рукой неторопливой

Чело твоё зарёй бессмертия венчай.

В основу стихотворения положен образ памятника. Это материальное свидетельство заслуг отдельной личности становится в произведении Державина одухотворённой памятью человечества. Художественный приём, лежащий в основе стихотворения, — метафора:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов твёрже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полёт его не сокрушит.

Ещё один излюбленный приём поэта — антитеза. С помощью неё он выявляет диалектическую связь противоречий в их единстве. Например:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

Именно поэтому особым достижением Державина следует признать художественное исследование противоречивости бытия. Причём найденные противоречия (сердечная простота-бог, русский слог-добродетель, истина-улыбка) он провозглашает нормой.

Наряду с антитезой, Державин был вынужден использовать и одушевление, так как этого требует основной художественный приём — метафора. Вот четверостишие, полностью состоящее из олицетворений:

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастёт моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Стихотворение написано двустопным ямбом, который обычно подразумевает четкость и жёсткость стиха. Но стихи содержат множество пиррихиев, поэтому строфы звучат мягко и плавно. Рифмовка перекрёстная с чередованием мужской и женской рифм. Иногда, для сохранения ритма в строке, автор использует перенесение нормативного ударения («Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных»; «И презрит кто тебя, сама тех презирай»), неполноту окончаний (вселена, славянов).

В стихотворении Державин утверждал вечность литературного творчества, определял свои несомненные заслуги перед Отечеством («Всяк будет помнить то в народах неисчётных / Как из безвестности я тем известен стал»). Но не менее он гордился и своим народом («Доколь славянов род вселенна будет чтить»). Также большое значение имеет и образ императрицы («О добродетелях Фелицы возгласить»). Но с самой большой теплотой поэт относится к своей Музе, считая, что именно она, то есть божье проведение, двигала его пером:

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринуждённою рукой неторопливой

Чело твоё зарёй бессмертия венчай.

Таким образом, поэт у Державина представлен как орудие высшей силы, действующее по велению свыше и направленное на обличение пороков окружающей среды.

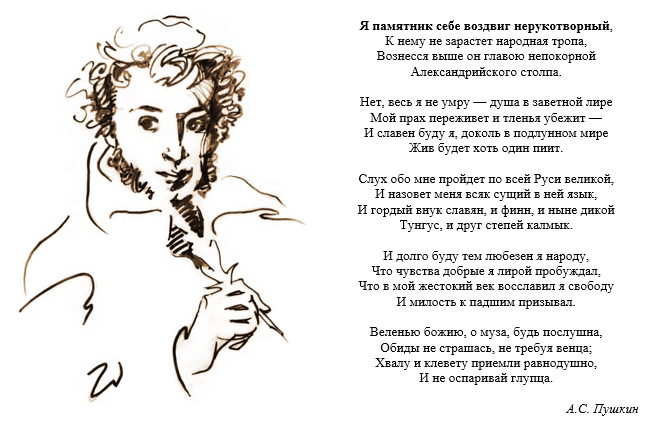

«Я поставил себе памятник нерукотворный»: анализ. «Я воздвиг себе памятник нерукотворный»

«Я воздвиг памятник себе нерукотворный.

..» А. Пушкин

Exegi Monumentum.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше во главе непокорного

Александрийского столпа.Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет, а тлен убежит —

И буду я славен, пока в подлунном мире

Хоть один пиит будет жить.Молва обо мне разнесется по всей великой России,

И каждый язык, который в ней, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус, и калмык друг степей .И долго я буду добр к людям,

Что чувства добрые лирой возбуждал,

Что в мой жестокий век Я прославил свободу

И к падшим милости призвал.По веленью Божию, о муза, послушна,

Не страшась обиды, не требуя венца;

Похвалу и клевету воспринял равнодушно

И не спорь с дураком.

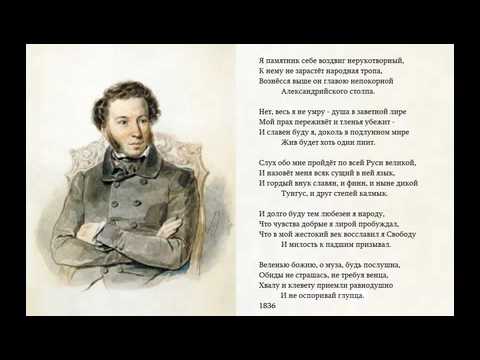

После трагической гибели Александра Сергеевича Пушкина 29 января 1837 года среди его бумаг был найден черновик стихотворения «Я воздвиг памятник нерукотворный», датированный 21 августа 1836 года. поэт Василий Жуковский, внесший литературную правку в стихотворение. Впоследствии стихи вошли в посмертный сборник сочинений Пушкина, изданный в 1841 г.

поэт Василий Жуковский, внесший литературную правку в стихотворение. Впоследствии стихи вошли в посмертный сборник сочинений Пушкина, изданный в 1841 г.

Существует ряд предположений, связанных с историей создания этой поэмы. Исследователи творчества Пушкина утверждают, что произведение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» является подражанием творчеству других поэтов, которых Пушкин просто перефразировал. Например, подобные «Памятники» можно найти в произведениях Гавриила Державина, Михаила Ломоносова, Александра Востокова и Василия Капниста — гениальных писателей XVII века. Однако многие пушкинисты склоняются к тому, что основные идеи для этого стихотворения поэт почерпнул в оде Горация под названием «Exegi Monumentum».

Что именно побудило Пушкина создать это произведение? Сегодня об этом можно только догадываться. Однако современники поэта отнеслись к поэме довольно прохладно, считая, что восхвалять их литературные таланты как минимум некорректно. Почитатели пушкинского творчества, наоборот, видели в этом произведении гимн современной поэзии и победу духовного над материальным. Однако среди близких друзей Пушкина и вовсе бытовало мнение, что произведение полно иронии и представляет собой эпиграмму, которую поэт адресовал самому себе. Таким образом он как бы хотел подчеркнуть, что его труд заслуживает гораздо более уважительного отношения соплеменников, которое должно подкрепляться не только эфемерным восхищением, но и материальными благами.

Однако среди близких друзей Пушкина и вовсе бытовало мнение, что произведение полно иронии и представляет собой эпиграмму, которую поэт адресовал самому себе. Таким образом он как бы хотел подчеркнуть, что его труд заслуживает гораздо более уважительного отношения соплеменников, которое должно подкрепляться не только эфемерным восхищением, но и материальными благами.

«Ироническую» версию появления этого произведения подтверждают и заметки мемуариста Петра Вяземского, который поддерживал дружеские отношения с Пушкиным и утверждал, что слово «нерукотворный» в контексте произведения имеет совсем другое значение. В частности, Петр Вяземский неоднократно заявлял, что поэма вовсе не о литературном и духовном наследии поэта, поскольку «стихи свои писал он не чем иным, как руками», а о его статусе в современном обществе. Действительно, в высших кругах Пушкина не любили, хотя и признавали его несомненный литературный талант. Но, в то же время, своим творчеством Пушкин, успевший получить всенародное признание еще при жизни, не мог зарабатывать на жизнь и был вынужден постоянно закладывать имущество, чтобы хоть как-то обеспечить достойный уровень существования своей семьи. Это подтверждается указом царя Николая I, который он отдал после смерти Пушкина, обязывая его выплатить все долги поэта из казны, а также назначить содержание его вдове и детям в размере 10 тысяч рублей. .

Это подтверждается указом царя Николая I, который он отдал после смерти Пушкина, обязывая его выплатить все долги поэта из казны, а также назначить содержание его вдове и детям в размере 10 тысяч рублей. .

Кроме того, существует «мистическая» версия создания поэмы «Я воздвиг себе памятник нерукотворный», сторонники которой убеждены, что Пушкин предвидел свою смерть. Именно поэтому за полгода до смерти он написал это произведение, которое, если отбросить иронический контекст, можно считать духовным завещанием поэта. Более того, Пушкин знал, что его творчество станет образцом для подражания не только в русской, но и в зарубежной литературе. Существует легенда, что гадалка предсказала Пушкину смерть на дуэли от руки красивого блондина, и поэт знал не только точную дату, но и время его смерти. Поэтому он позаботился о том, чтобы подытожить свою жизнь в поэтической форме.

Сравнить стих Памятник Пушкину, Державину, Горацию

СТИХ ПУШКИН

Я воздвиг себе памятник нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше, как глава непокорных

Столп Александрия.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И славен буду я, пока в подлунном мире

Хоть один пиит будет жить.

Молва обо мне разнесется по всей великой России,

И каждый язык, который в ней, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус, и калмык друг степи.

И долго я буду добр к людям,

Что чувства добрые лирой возбуждал,

Что в мой жестокий век Свободу прославлял

И к падшим милости призывал.

По велению Божию, о муза, будь послушна,

Не боялся обиды, не требовал венца,

Похвалу и клевету принимал равнодушно

И не спорь с дураком.

СТИХ ДЕРЖАВИН

1Памятник

Чудный, вечный памятник себе воздвиг,

Он тверже металла и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром мимолетного не сломит,

И время не сокрушит его.

Итак! — не весь я умру, а большая часть меня,

Бегущий от тления, после смерти он будет жить,

И слава моя не увянет,

Доколе славян будет чтить вселенная?

Пройдет молва обо мне от Белых Вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, Урал льются из Рифея;

Все запомнят, что среди бесчисленных народов,

Как из безвестности прославился я тем,

Что первым осмелился я в смешном русском слоге

Провозгласить добродетели Фелицы,

В простоте сердечной говорить о Боге

И говорить правду королям с улыбкой.

О муза! гордитесь справедливой заслугой,

И кто презирает вас, презирайте тех сами;

Неторопливой, неторопливой рукой

Увенчай свой лоб зарей бессмертия.

СТИХ ГОРАЦИО

Я воздвиг памятник более вечный, чем твердая медь

И царские здания над пирамидами;

Ни едкий дождь, ни полуночный Аквилон,

Ни череда бесчисленных лет не разрушит.

Нет, я все не умру, и жизнь станет лучше

Я избегу похорон, и мой славный венец

Все будет зелено, пока Капитолий

Верховный жрец идет с молчаливой девой.

И скажут, что родился там, где Ауфид болтлив

Бежит стремительно, где среди безводных стран

С престола Давным-давно трудолюбивый народ судил,

Какую славу из небытия выбрал я

Поэма «Я поставил себе памятник нерукотворный» имеет необычную, даже трагическую историю. Его черновик был обнаружен уже после смерти писателя и передан Жуковскому на доработку. Он тщательно отредактировал оригинал, и стихотворение было помещено в посмертное издание. Довольно грустно читать стих «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» Пушкина Александра Сергеевича – поэт, словно предчувствуя приближающуюся к порогу смерть, спешит создать произведение, которое станет его творческим завещанием. В каком бы классе ни изучали это творение, оно способно произвести глубокое впечатление.

Довольно грустно читать стих «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» Пушкина Александра Сергеевича – поэт, словно предчувствуя приближающуюся к порогу смерть, спешит создать произведение, которое станет его творческим завещанием. В каком бы классе ни изучали это творение, оно способно произвести глубокое впечатление.

Главной темой стихотворения является отнюдь не самовосхваление, как считали недоброжелатели поэта, а размышления о роли поэзии в общественной жизни. Неважно, решит человек скачать его или прочитать онлайн, пушкинский посыл будет для него совершенно ясен: поэтическое слово не умирает, даже если умирает творец. Оставаясь отпечатком его личности, оно проходит сквозь века, несет себя как знамя разным народам. Это урок любви к свободе, Родине и людям, который нужно учить в любом возрасте.

Текст стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» наполнен вдохновением и восхищением, в нем много нежности и даже грусти, которая так или иначе проскальзывает между строк, совершенно покрыто осознанием того, что душа поэта бессмертна. Ее хранят сами люди, неравнодушные к литературе.

Ее хранят сами люди, неравнодушные к литературе.

Exegi Monumentum.*

Я поставил себе памятник нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Вознесся выше во главе мятежного

Столп Александрийский.**

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И я будь славен, пока в подлунном мире

хоть один пиит будет жить.

Молва обо мне разнесется по всей великой России,

И всякий язык, который в ней, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус и калмык друг степняков.

И долго я буду добр к людям,

Что я лирой добрые чувства возбуждал,

Что в мой жестокий век Я прославлял свободу

И к падшим милости призывал.

По веленью Божию, о муза, послушна,

Не страшась обиды, не требуя венца;

Похвалу и клевету воспринял равнодушно

И не спорь с дураком.

____________________________

* «Я воздвиг памятник» (лат.). Эпиграф взят из произведения

Гораций, знаменитый римский поэт (65-8 до н. э.).

э.).

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше, как глава непокорного

Столп Александрийский.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И славен буду я, пока в подлунном мире

Хоть один пиит будет жить.

Молва обо мне разнесется по всей великой России,

И каждый язык, что в нем, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус, и калмык друг степей.

И долго я буду добр к людям,

Что чувства добрые лирой возбуждал,

Что в мой жестокий век Свободу прославлял

И к падшим милости призывал.

По велению Божию, о муза, послушна,

Не страшась обиды, не требуя венца,

Похвалы и клеветы принимались равнодушно

И не спорь с дураком.

Пушкин А.С. «Я воздвиг себе памятник нерукотворный». Читает Сергей Бехтерев. Послушайте стихотворение.

А.С. Пушкин в своем произведении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» писал пророческие строки. Стихотворение было написано за год до его смерти. И автор выразил уверенность: его лирика останется в памяти на многие века вперед. Он оказался прав. Ведь, несмотря на неоднократную смену поколений, трансформацию и упрощение русского литературного языка, и сегодня его стихи остаются актуальными, образы понятны и просты, вдохновляют на добрые, светлые дела. Лирика Пушкина несет в себе творческую миссию. Ей, действительно, «…народная тропа не зарастет».

Стихотворение было написано за год до его смерти. И автор выразил уверенность: его лирика останется в памяти на многие века вперед. Он оказался прав. Ведь, несмотря на неоднократную смену поколений, трансформацию и упрощение русского литературного языка, и сегодня его стихи остаются актуальными, образы понятны и просты, вдохновляют на добрые, светлые дела. Лирика Пушкина несет в себе творческую миссию. Ей, действительно, «…народная тропа не зарастет».

Темы и жанры

Какой памятник сделал А.С. О чем говорит Пушкин в своем стихотворении? Пушкин сравнивает свою славу с «памятником нерукотворным», превосходящим «Александрийский столп» (памятник Александру I). Более того, поэт утверждает, что его душа будет существовать вечно, а творчество распространится по всей многонациональной России.

Поэма затрагивает темы, связанные с значением поэтического творчества в жизни общества. Свобода личности выражена в строках «..Взошёл выше, как глава Александрийского столпа». Так образно поэт выражает свои непростые отношения с царем, основанные на взаимном неприятии. Известные факты биографии Пушкина были сосланы по указу царя. Основная причина столь непростых отношений – растущая популярность и влияние поэта в обществе, способность зажечь своим творчеством множество сердец и призвать к добру, человечности, высоким идеям.

Известные факты биографии Пушкина были сосланы по указу царя. Основная причина столь непростых отношений – растущая популярность и влияние поэта в обществе, способность зажечь своим творчеством множество сердец и призвать к добру, человечности, высоким идеям.

В пророческой поэме Александр Сергеевич все же ставит ценность своего таланта выше государевой, намекая на свое бессмертие сквозь века.

Вместе с первой темой плавно переплетается вторая тема — миссия поэта в обществе. Главной целью лириков автор считает затронуть человеческие чувства, призвать к милосердию к слабым. В этом, по словам Пушкина, секрет народной любви к его творчеству.

И дополняет тему стиха — бессмертие настоящей лирики. Вот почему память о Пушкине будет жить в сердцах людей.

«…Нет, я не умру весь — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит…».

В строках поэта можно чувствуется зрелая, осмысленная оценка собственной лирики. Недаром стих называется «ода поэзии». А по жанру стихотворение Пушкина — ода. Именно она отличается высоким стилем изложения. Эпиграф из произведения Горация «К Мельпомене» придает особую возвышенность.

А по жанру стихотворение Пушкина — ода. Именно она отличается высоким стилем изложения. Эпиграф из произведения Горация «К Мельпомене» придает особую возвышенность.

Размер и композиция

Как оды наставника Пушкина Г.Р. Стихотворение Державина написано шестистопным ямбом (александрийский стих), что придает ему торжественно-величавое звучание. Эта традиция восходит к временам оды Горация. Стих пишется четверостишиями, читается с аранжировкой, размеренно.

Структура каждой строфы замечательна. Последняя строка сокращена до четырехстопного ямба, что придает ей особое ударение.

Произведение, как и «Памятник» Державина, состоит из пяти строф. Стих начинается с заявления о возведении памятника. В следующих строфах развивается мысль о том, как лирика Пушкина сделает его бессмертным. И заключительная строфа обращена к музе с просьбой о повиновении:

«…Похвалу и клевету приняли равнодушно,

И с дураком не спорь».

Образы и художественные приемы

Стих утвердительный. Но акцент усиливается, читатель все более убеждается в таком художественном приеме, как анафора.Каждая строка начинается сходными звуками: «И буду славен…», «И назовет меня…». Поэт также использует анафору, перечисляя народы, которые будут помнить его9.0006

Но акцент усиливается, читатель все более убеждается в таком художественном приеме, как анафора.Каждая строка начинается сходными звуками: «И буду славен…», «И назовет меня…». Поэт также использует анафору, перечисляя народы, которые будут помнить его9.0006

В оде ярко представлены эпитеты с высоким смыслом: в подлунном мире глава непокорных, гордый внук славян.

Высокий стиль выражается в частом использовании древнеславянских слов.

Поэма А.С. Пушкина «Я воздвиг себе памятник нерукотворный» стал возвышенной одой поэзии, задавшей высокую планку для лириков последующих эпох.

Перечитал стихотворение Пушкина «Памятник». Потрясающая вещь! И заразный. После него многие поэты в той или иной форме тоже стали строить себе поэтические памятники. Но эта мемориальная мания пришла не от Пушкина, а из глубины веков от Горация. Ломоносов первым в русской литературе XVIII века перевел стихи Горация. Этот перевод звучит так:

Я себе знак бессмертия воздвиг

Над пирамидами и крепче меди,

Что бурный аквилон не стирает,

Ни многие века, ни едкая древность.

Ни за что не умру; но смерть оставит

Велик мой удел, когда я заканчиваю свою жизнь.

Я буду расти во славе повсюду

Пока великий Рим владеет светом.

От Горация и пошла эта памятникомания. На основе текста Горация Державин написал и свой «Памятник».

Я воздвиг себе прекрасный, вечный памятник,

Он тверже металла и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром мимолетного не сломит,

И время не сокрушит его.

Итак! — весь я не умру, но большая часть меня,

Бегущий от тления, после смерти он будет жить,

И слава моя будет расти неувядаемая,

Доколе вселенная будет чтить славян?

Пройдет обо мне молва от Белых Вод до Черных,

Где из Рифея льются Волга, Дон, Нева, Урал;

Все запомнят, что среди бесчисленных народов,

Как из безвестности прославился я тем,

Что первым осмелился я в смешном русском слоге

Провозгласить добродетели Фелицы,

В простоте сердечной говорить о Боге

И говорить правду королям с улыбкой.

О муза! гордитесь справедливой заслугой,

И кто презирает вас, презирайте тех сами;

Неторопливой, неторопливой рукой

Увенчай свой лоб зарей бессмертия

За ним пишет свой знаменитый «Памятник» Пушкин

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше головы мятежного

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И славен буду я, пока в подлунном мире

Хоть один пиит будет жить.

Слух обо мне пойдет по всей великой России,

И каждый язык, который в ней, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус, и калмык друг степей.

И долго я буду добр к людям,

Что чувства добрые я возбуждал лирой,

Что в мой жестокий век Я прославлял свободу

И к падшим милости призывал.

По велению Божию, о муза, будь послушна;

Не боится обиды, не требует короны,

Похвалу и клевету восприняли равнодушно

И не спорь с дураком.

Внимательный читатель заметит, что эти три поэтических памятника во многом похожи друг на друга.

Тогда поехали. Хороший памятник себе воздвигает поэт Валерий Брюсов, где уверенно заявляет, что его памятник «не сбить» и что потомки его «с радостью назовут»

Памятник мой стоит, из строф созвучного комплекса.

Кричи, буйствуй — его не сбить!

Распад мелодичных слов в будущем невозможен, —

Я есть и буду всегда.

И станы всех борцов, и людей разных вкусов,

В каморке бедной, и во дворце царя,

Радуясь, назовут меня — Валерий Брюсов,

Говоря о друге с дружбой.

В садах Украины, в шуме и светлом сне столицы,

К порогам Индии, на берегах Иртыша, —

Всюду летят горящие страницы,

в котором спит моя душа.

Для многих я думал, для всех я знал муки страсти,

Но всем станет ясно, что эта песня о них,

И, в далеких снах в непреодолимой силе,

Славят гордо каждый стих.

И в новых звуках зов проникнет за пределы

Грустная родина, и немец, и француз

Покорно повторяй мой осиротевший стих,

Дар благосклонных Муз.

В чем слава наших дней? — повседневное веселье!

Что такое клевета друзей? — презрение богохульство!

Венчай мое чело, слава иных веков,

Веди меня в мировой храм.

Поэт Ходасевич тоже надеялся, что

«В России новой и великой,

Поставят моего кумира двуликого

На перекрестке двух дорог

Где время, ветер и песок…»

Но Ахматова в в поэме «Реквием» даже указано место, где поставить ей памятник.

И если когда-нибудь в этой стране

Поставят мне памятник,

Даю согласие на это торжество,

Но только с условием — не ставить

Не у моря, где я родился:

Последняя связь с морем разорвана,

Не в царском саду у заветного пня,

Где безутешная тень ищет меня,

И здесь, где я простоял триста часов

И где мне не открыли засов.

Тогда, как в блаженной смерти я боюсь

Забудь гул черных марус,

Забудь как ненавистно хлопнула дверь

И старуха завыла, как раненый зверь.

И пусть из неподвижных и бронзовых век

Словно слезы льются талые снега,

И пусть бродит вдали тюремный голубь,

И корабли тихо идут по Неве.

В 2006 году, в год сорокалетия со дня смерти Ахматовой, в Санкт-Петербурге, на набережной Робеспьера, напротив здания тюрьмы «Кресты», ей был открыт памятник. Именно там, где она указала.

И. Бродский воздвиг себе своеобразный памятник.

Я памятник себе воздвиг,

Назад в позорный век

Любить потерянным лицом,

И ягодицами к морю полуправды…

Есенину тоже, наверное, в шутку, памятник воздвиг себе:

Я памятник себе воздвиг

Из пробок от винных бутылок.

Пробки тогда называли бутылками вина. Рассказывая о встрече с Есениным в Ростове-на-Дону в 1920 году, Ю. Анненков вспомнил эпизод, произошедший в ресторане «Альгамбра». Есенин стучит кулаком по столу:

— Товарищ лакей, пробка!

Есенину поставлен заслуженный народом памятник. И не один. Народная тропа к ним не зарастет.

Но поэт А. Кучерук упрямо пишет стих за стихом, чтобы тоже создать нерукотворный памятник. Но он сомневается, «а будет ли путь к нему?»

Мне говорят, что все напрасно;

пишут стихи… К чему они теперь?

Ведь красивых дам на свете уже давно нет.

А рыцарей среди нас давно нет.

Давно к стихам все души охладели

до минус двух по шкале Кельвина…

Ну что ты за них цепляешься, правда?

Что, других занятий на Земле нет?

А может вы графоман? Вот вы строчите

строчек в стройные ряды?

Словно швейная машинка, днем и ночью

стихов ты шьешь полными воды.

И я не знаю, что на это сказать

потому что я действительно готов

с энергией поэта

спою друзей и сокрушу врагов.

Стих за стихом готов писать упрямо,

но если так моя страна слепа,

позволь мне создать нерукотворный памятник…

Будет ли к нему дорога?

Наблюдая за тем, как другие создают себе памятники, я тоже заразился этой монументоманией и решил создать свой собственный чудотворный.

Я тоже себе памятник поставил,

Как Пушкин, как старый Державин,

Твоя фамилия под ником НИК

Я уже прославил свое творчество.

Нет, господа, я совсем, блять, умираю,

Мои творения меня переживут.

За то, что всегда был верен добру,

Потомки в храме за меня свечу поставят.

И так я буду добр к людям,

Что будоражил творчеством сердце,

Что от врагов и прочих уродов

Я всю жизнь Святую Русь защищал.

Мои враги умрут от зависти.

Пусть умирают, вроде должны!

Их потомки сотрут их из памяти,

И НИК прогремит, как канонада.

Слухи обо мне пойдут везде и всюду,

И вспомнят обо мне и чукча, и калмык.

По кругу мои творения прочитают,

Хороший человек, скажут, был НИК.

(Шутка)

Но, как и Кучерук, сомневаюсь, будет ли дорога к моему памятнику?

Отзывы

Отличная работа Николай Иванович! Я прочитал это дважды. И еще раз разбудил жену. Что удивительно, но и ваш памятник попал в очередь, как все великие, так и не очень. Значит, ты хороший человек, Ник. Это даже не обсуждается. И это самое главное. главный памятник. Ох, и чувство юмора тоже! Благодарю вас!

Значит, ты хороший человек, Ник. Это даже не обсуждается. И это самое главное. главный памятник. Ох, и чувство юмора тоже! Благодарю вас!

Я себе памятник поставил. Я поставил себе памятник чудотворный

Я поставил себе памятник нерукотворный,

Не прирастет к нему народная тропа,

Он вознесся выше во главе мятежного

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И буду я славен, пока подлунный мир

Хоть один пиит будет жить.

Молва обо мне разнесется по всей великой России,

И всякий язык, который в ней, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус и калмык друг степняков.

И долго я буду добр к людям,

Что чувства добрые лирой возбуждал,

Что в мой жестокий век Свободу прославлял

И к падшим милости призывал.

По велению Божию, о муза, послушна,

Не страшась обиды, не требуя венца,

Похвалы и клеветы принимались равнодушно

И с дураком не спорь.

Черновик стихотворения был обнаружен уже после смерти Пушкина. Датируется 1836 годом. Впервые было опубликовано в посмертном издании произведений поэта (1841).

Поэма вызвала споры, которые продолжаются и по сей день. Первый вопрос касается источника, вдохновившего Пушкина. Многие считали произведение простым подражанием многочисленным одам русских поэтов на тему памятника. Более распространена версия, что основные мысли Пушкин взял из оды Горация, из которой взят эпиграф к поэме.

Более серьезным камнем преткновения стал смысл и значение произведения. Прижизненное восхваление его заслуг, убежденность автора в своей будущей славе вызывали критику и недоумение. В глазах современников это, по крайней мере, казалось чрезмерным самомнением и дерзостью. Даже те, кто признает большие заслуги поэта перед русской литературой, не могли стерпеть такой наглости.

Пушкин сравнивает свою славу с «чудотворным памятником», который превосходит «Александрийский столп» (памятник Александру I). Более того, поэт утверждает, что его душа будет существовать вечно, а творчество распространится по всей многонациональной России. Произойдет это потому, что на протяжении всей своей жизни автор нес людям идеи добра и справедливости. Он всегда защищал свободу и «призывал к милосердию к павшим» (вероятно, к декабристам). После таких заявлений Пушкин бросает и укор тем, кто не понимает ценности его творчества («с дураком не спорь»).

Более того, поэт утверждает, что его душа будет существовать вечно, а творчество распространится по всей многонациональной России. Произойдет это потому, что на протяжении всей своей жизни автор нес людям идеи добра и справедливости. Он всегда защищал свободу и «призывал к милосердию к павшим» (вероятно, к декабристам). После таких заявлений Пушкин бросает и укор тем, кто не понимает ценности его творчества («с дураком не спорь»).

Оправдывая поэта, некоторые исследователи заявляли, что стих представляет собой тонкую сатиру автора на самого себя. Его высказывания считались шуткой над его непростым положением в высшем свете.

Почти два столетия спустя работу можно оценить по достоинству. Годы показали блестящее предвидение поэтом своего будущего. Стихи Пушкина известны во всем мире, переведены на большинство языков. Поэт считается величайшим классиком русской литературы, одним из основоположников современного русского языка. Поговорка «все я не умру» полностью подтвердилась. Имя Пушкина живет не только в его произведениях, но и в бесчисленных улицах, площадях, проспектах и многом другом. Поэт стал одним из символов России. Стихотворение «Я воздвиг себе памятник нерукотворный» — заслуженное признание поэта, не ожидавшего этого от современников.

Имя Пушкина живет не только в его произведениях, но и в бесчисленных улицах, площадях, проспектах и многом другом. Поэт стал одним из символов России. Стихотворение «Я воздвиг себе памятник нерукотворный» — заслуженное признание поэта, не ожидавшего этого от современников.

Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «» не совсем первоисточник. Когда Пушкин сел за ее написание, он был знаком с оригиналом — поэмой «К Мельпомене» Горацио, вольными переводами и переложениями зарубежных и русских поэтов. В России на эту тему писали и Батюшков, и Державин (чей стих часто с пушкинскими), и Ломоносов. Позже — Лермонтов, А. Фет, Капнист.

И в то же время анализ стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» показывает, что оно не является переводом, как произведения Ломоносова, Фета, Капниста. Это даже не подражание древнеримскому поэту, жившему в дохристианские времена. Хотя некоторые мотивы Горацио в пушкинском творчестве присутствуют. Древнеримская ода послужила формой, своеобразной оберткой оригинальной поэмы Пушкина, в которую поэт вложил свое содержание – чувства и мировоззрение.

Поэма написана в 1836 году, незадолго до его смерти. Это было время творческого расцвета, грандиозных литературных планов и личного душевного кризиса.

В этом стихотворении Пушкин, подводя итог своему творчеству, говорит:

И долго буду я добр к народу,

Что лирой добрые чувства возбудил,

Что в мой жестокий век Свободу прославил,

И призвал к пощаде павших.

И гордый внук славян, и финн, и теперь дикий

Тунгуз и калмык друг степей.

Между строк читается убеждение поэта, что когда-нибудь люди будут свободными и образованными, а Пушкин будет переведен на другие языки. Что ж, это пророчество сбылось.

Обращение к Музе повиноваться велению Бога – это призыв к писателям, которые будут творить после него.

Не боялся обиды, не требовал венца,

Похвалы и клеветы принимались равнодушно,И не спорь с дураком.

Поэма близка к жанру оды, написана шестистопным ямбом. Этот ритм более других соответствует античной поэзии и соответствует оде. Но в отличие от старинных литературных произведений, поэма Пушкина не читается много. Наоборот, ритм стиха энергичен, а само произведение звучит торжественно. Правда, последняя строфа изложена четырехстопным ямбом, что делает ее энергичной.

Этот ритм более других соответствует античной поэзии и соответствует оде. Но в отличие от старинных литературных произведений, поэма Пушкина не читается много. Наоборот, ритм стиха энергичен, а само произведение звучит торжественно. Правда, последняя строфа изложена четырехстопным ямбом, что делает ее энергичной.

Произведение состоит из 5 строф, рифма перекрестная, женская рифма чередуется с мужской. Его можно разделить на 3 части: в первой поэт говорит, что поставил себе памятник. Во второй части он объясняет, как, по его мнению, он будет «добр к людям». И третья часть – призыв к поэтам, которые будут творить после него.

Поэма родственна оде старославянизмами — голова, столб, пиить, существующий; и полисоюз.

В стихотворении использованы средства художественной выразительности, помогающие передать настроение поэта. Это эпитеты — чудесный, непокорный, великий, заветный, гордый, добрый, дикий, жестокий.

Само стихотворение метафорично по своей сути. Всем известно, что Пушкин не архитектор и не скульптор, ничего не строил. Он применил инверсию. Под памятником понимается все литературное творчество, которое сохранит память о нем в народе. Он говорит, что его душа живет в его работах. «Душа в заветной лире». Лира — древнегреческий музыкальный инструмент, символизирующий поэтическое творчество. Анненков подтверждает ту же мысль:

Он применил инверсию. Под памятником понимается все литературное творчество, которое сохранит память о нем в народе. Он говорит, что его душа живет в его работах. «Душа в заветной лире». Лира — древнегреческий музыкальный инструмент, символизирующий поэтическое творчество. Анненков подтверждает ту же мысль:

«Настоящая, полная жизнь его [Пушкина] заключается в самых его произведениях, порожденных, так сказать, своим ходом. В них читатель может изучить и душу поэта, и обстоятельства его существования, переходя от одного художественного образа в другой… Так писал Пушкин свою биографию… Читатель может иметь удовольствие проследить этот поэтический рассказ о себе самом, начиная с первых подражаний нашего поэта эротическим писателям Франции, пока, после ряда могущественными творениями, он мог бы воскликнуть с гордостью:

Я поставил себе памятник нерукотворный:

Народная тропа к нему не зарастет.

Exegi Monumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше во главе непокорного

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И буду я славен пока в подлунном мире

Выживет хотя бы один пиит.

Молва обо мне разнесется по всей великой России,

И каждый язык, который в ней, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус, и калмык друг степи.

Что я лирой добрые чувства возбудил,

Что в мой жестокий век Свободу я прославил

И к падшим милости призвал.

По веленью Божию, о муза, послушна,

Не страшась обиды, не требуя венца,

Похвалу и клевету восприняли равнодушно

И не спорь с дураком.

Пушкин, 1836

Поэма написана на тему оды Горацию « К Мельпомене » ( XXX Ода к Книге III ), откуда взят эпиграф. Эту же оду Горацию перевел Ломоносов; Державин подражал ей в стихотворении « Памятник ».

Exegi Monumentum — Я воздвиг памятник (лат.).

Александрийский столб — Александровская колонна, памятник Александру I в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади; Пушкин выехал из Петербурга за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтобы не присутствовать на церемонии вместе с камер-юнкерами, товарищами моими «. Причина была, конечно, глубже — Пушкин не хотел участвуют в прославлении Александра I.

Причина была, конечно, глубже — Пушкин не хотел участвуют в прославлении Александра I.

В черновой рукописи 3-й строфы названы и другие народности, проживающие в России, которые назовут Пушкина: грузины, киргизы, черкесы.Четвертая строфа читается первоначально:

И долго я буду добр к людям,

Чтоб новые звуки для песен нашел,

Что после Радищева Свободу прославил

И милосердие воспевал.

После Радищева — как автора оды « Свобода » и « Путешествие из Петербурга в Москву ». Милосердие к павшим под названием — Пушкин рассказывает о своем « Стансах » (« В надежде на славу и добро… »), о поэме « друзья », о « Пир Петра I », может быть, о « богатыре », — т. стихи, в которых он призывал Николая I вернуть декабристов с каторжных работ.

Перечитал стихотворение Пушкина «Памятник». Потрясающая вещь! И заразный. После него многие поэты в той или иной форме тоже стали строить себе поэтические памятники. Но эта мемориальная мания пришла не от Пушкина, а из глубины веков от Горация. Ломоносов первым в русской литературе XVIII века перевел стихи Горация. Этот перевод звучит так:

Но эта мемориальная мания пришла не от Пушкина, а из глубины веков от Горация. Ломоносов первым в русской литературе XVIII века перевел стихи Горация. Этот перевод звучит так:

Я себе знак бессмертия воздвиг

Над пирамидами и крепче меди,

Что бурный аквилон не стирает,

Ни многие века, ни едкая древность.

Ни за что не умру; но смерть оставит

Велик мой удел, когда я заканчиваю свою жизнь.

Я буду расти во славе повсюду

Пока великий Рим владеет светом.

От Горация и пошла эта памятникомания. На основе текста Горация Державин написал и свой «Памятник».

Я воздвиг себе прекрасный, вечный памятник,

Он тверже металла и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром мимолетного не сломит,

И время не сокрушит его.

Итак! — весь я не умру, но большая часть меня,

Бегущий от тления, после смерти он будет жить,

И слава моя будет расти неувядаемая,

Доколе вселенная будет чтить славян?

Пройдет обо мне молва от Белых Вод до Черных,

Где из Рифея льются Волга, Дон, Нева, Урал;

Все запомнят, что среди бесчисленных народов,

Как из безвестности прославился я тем,

Что первым осмелился я в смешном русском слоге

Провозгласить добродетели Фелицы,

В простоте сердечной говорить о Боге

И говорить правду королям с улыбкой.

О муза! гордитесь справедливой заслугой,

И кто презирает вас, презирайте тех сами;

Неторопливой, неторопливой рукой

Увенчай свой лоб зарей бессмертия

За ним пишет свой знаменитый «Памятник» Пушкин

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше головы мятежного

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И славен буду я, пока в подлунном мире

Хоть один пиит будет жить.

Слух обо мне пойдет по всей великой России,

И каждый язык, который в ней, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус, и калмык друг степей.

И долго я буду добр к людям,

Что чувства добрые я возбуждал лирой,

Что в мой жестокий век Я прославлял свободу

И к падшим милости призывал.

По велению Божию, о муза, будь послушна;

Не боится обиды, не требует короны,

Похвалу и клевету восприняли равнодушно

И не спорь с дураком.

Внимательный читатель заметит, что эти три поэтических памятника во многом похожи друг на друга.

Тогда поехали. Хороший памятник себе воздвигает поэт Валерий Брюсов, где с уверенностью заявляет, что его памятник «не сбить» и что потомки его «с радостью назовут»

Памятник мой стоит, из строф созвучного комплекса.

Кричи, буйствуй — его не сбить!

Распад мелодичных слов в будущем невозможен, —

Я есть и буду всегда.

И станы всех борцов, и людей разных вкусов,

В каморке бедной, и во дворце царя,

Радуясь, назовут меня — Валерий Брюсов,

Говоря о друге с дружбой.

В садах Украины, в шуме и светлом сне столицы,

К порогам Индии, на берегах Иртыша, —

Всюду летят горящие страницы,

в котором спит моя душа.

Для многих я думал, для всех я знал муки страсти,

Но всем станет ясно, что эта песня о них,

И, в далеких снах в непреодолимой силе,

Славят гордо каждый стих.

И в новых звуках зов проникнет за пределы

Грустная родина, и немец, и француз

Покорно повторяй мой осиротевший стих,

Дар благосклонных Муз.

В чем слава наших дней? — повседневное веселье!

Что такое клевета друзей? — презрение богохульство!

Венчай мое чело, слава иных веков,

Веди меня в мировой храм.

Поэт Ходасевич тоже надеялся, что

«В России новой и великой,

Поставят моего кумира двуликого

На перекрестке двух дорог

Где время, ветер и песок…»

Но Ахматова в в поэме «Реквием» даже указано место, где поставить ей памятник.

И если когда-нибудь в этой стране

Поставят мне памятник,

Даю согласие на это торжество,

Но только с условием — не ставить

Не у моря, где я родился:

Последняя связь с морем разорвана,

Не в царском саду у заветного пня,

Где безутешная тень ищет меня,

И здесь, где я простоял триста часов

И где мне не открыли засов.

Тогда, как в блаженной смерти я боюсь

Забудь гул черных марус,

Забудь как ненавистно хлопнула дверь

И старуха завыла, как раненый зверь.

И пусть из неподвижных и бронзовых век

Словно слезы льются талые снега,

И пусть бродит вдали тюремный голубь,

И корабли тихо идут по Неве.

В 2006 году, в год сорокалетия со дня смерти Ахматовой, в Санкт-Петербурге, на набережной Робеспьера, напротив здания тюрьмы «Кресты», ей был открыт памятник. Именно там, где она указала.

И. Бродский воздвиг себе своеобразный памятник.

Я памятник себе воздвиг,

Назад в позорный век

Любить потерянным лицом,

И ягодицами к морю полуправды…

Есенину тоже, наверное, в шутку, памятник воздвиг себе:

Я памятник себе воздвиг

Из пробок от винных бутылок.

Пробки тогда называли бутылками вина. Рассказывая о встрече с Есениным в Ростове-на-Дону в 1920 году, Ю. Анненков вспомнил эпизод, произошедший в ресторане «Альгамбра». Есенин стучит кулаком по столу:

— Товарищ лакей, пробка!

Есенину поставлен заслуженный народом памятник. И не один. Народная тропа к ним не зарастет.

Но поэт А. Кучерук упрямо пишет стих за стихом, чтобы тоже создать нерукотворный памятник. Но он сомневается, «а будет ли путь к нему?»

Мне говорят, что все напрасно;

пишут стихи… К чему они теперь?

Ведь красивых дам на свете уже давно нет.

А рыцарей среди нас давно нет.

Давно к стихам все души охладели

до минус двух по шкале Кельвина…

Ну что ты за них цепляешься, правда?

Что, других занятий на Земле нет?

А может вы графоман? Вот вы строчите

строчек в стройные ряды?

Как швейная машинка, днем и ночью

стихов ты шьешь полными воды.

И я не знаю, что на это сказать

потому что я действительно готов

с энергией поэта

спою друзей и сокрушу врагов.

Стих за стихом готов писать упрямо,

но если так моя страна слепа,

позволь мне создать нерукотворный памятник…

Будет ли к нему дорога?

Наблюдая за тем, как другие создают себе памятники, я тоже заразился этой монументоманией и решил создать свой собственный чудотворный.

Я тоже себе памятник поставил,

Как Пушкин, как старый Державин,

Твоя фамилия под ником НИК

Я уже прославил свое творчество.

Нет, господа, я совсем, блять, умираю,

Мои творения меня переживут.

За то, что всегда был верен добру,

Потомки в храме за меня свечу поставят.

И так я буду добр к людям,

Что будоражил творчеством сердце,

Что от врагов и прочих уродов

Я всю жизнь Святую Русь защищал.

Мои враги умрут от зависти.

Пусть умирают, вроде должны!

Их потомки сотрут их из памяти,

И НИК прогремит, как канонада.

Слухи обо мне пойдут везде и всюду,

И вспомнят обо мне и чукча, и калмык.

По кругу мои творения прочитают,

Хороший человек, скажут, был НИК.

(Шутка)

Но, как и Кучерук, сомневаюсь, будет ли дорога к моему памятнику?

Отзывы

Отличная работа Николай Иванович! Я прочитал это дважды. И еще раз просыпается с женой. Что удивительно, но и ваш памятник попал в очередь, как все великие, так и не очень. Значит, ты хороший человек, Ник. Это даже не обсуждается. И это самое главное. главный памятник. Ох, и чувство юмора тоже! Благодарю вас!

Значит, ты хороший человек, Ник. Это даже не обсуждается. И это самое главное. главный памятник. Ох, и чувство юмора тоже! Благодарю вас!

Это значит, что поэт должен соединить свою волю с «Божьим повелением» (всеблагим и непогрешимым) и тем самым обрести истинную свободу творчества и достичь доступных ему вершин. В общем случае такое сочетание благотворно для каждого человека, стремящегося к высокой цели:

Как архангельский мужик

По твоей и божьей воле

Он стал умным и великим.

(Некрасов, «Школьник»)

Следуя заповеди Божией как высшему закону для себя, поэт не станет оппортунистически «прогибаться» перед властями и пренебрегать духовными ценностями в погоне за материальными. Если в поэте возобладает корысть, то творческий дар у него отнимется, и он превратится в ремесленника и потеряет свое счастье:

Под гнетом лет душа прогнулась,

Она ко всему остыла

И Муза совсем отвернулась,

Полна горького презрения.

(«Поэт и гражданин»)

Вспомним, как подобное явление (необъяснимое с чисто материальных позиций) было описано и глубоко исследовано Гоголем в рассказе «Портрет».

В последнее время много говорят о целесообразности синергизма, т.е. взаимодействия двух и более факторов, при котором конечный эффект значительно превышает простой суммарный эффект каждого отдельного компонента. Однако из Священного Писания и многих литературных произведений давно известно, что наибольший эффект может дать добровольное и деятельное сотрудничество человека с Богом, Который Всемогущ и Всезнающ.

Описываемый благородный образ музы дополняется чертами некрасовской «музы мести и печали» — «Грустной спутницы печальных бедняков,/ Рожденной для труда, страданий и оков».

Как пишутся стихи

Стихи не пишутся — они случаются,

как чувства или закат.

Душа — слепой сообщник.

Не написал — так получилось.

(А.Вознесенский)

Поэзия – искусство сложное и высокое, служение которому «не терпит суеты»:

Не тот поэт, который умеет рифмы плести

И, прикрываясь перьями, бумаги не жалеет. (Пушкин)

(Пушкин)

Пушкин неоднократно описывал тайный процесс создания поэзии, начиная со времен учебы в Царском Селе:

В те дни в таинственных долинах

Весной, с криками лебедей,

У сияющих в тишине вод

Муза стала являться мне.

Муза — поэтическое олицетворение его творческого дара — прилетела к нему как некая чудесная гостья, «оживляя» его флейту «божественным дыханием и наполняя его сердце святым очарованием». Эпитеты «божественный и святой», которые так часто употребляет Пушкин по отношению к своему поэтическому вдохновению, были не только красивой метафорой: в них скрывается глубокий сакральный смысл, подлинное ощущение духовной связи поэта с иным миром.

Вот как писал об этом поэт, находясь в родовом имении Болдино:

И мысли в голове тревожатся отвагой,

И бегут к ним легкие рифмы,

И перья просят перо, перо для бумаги.

Минута — и стихи польются свободно.

Другими словами, истинный поэт является посредником между двумя реальностями, он является как бы каналом, по которому дух устремляется свыше, неся людям правду, добро и красоту.