«Сравнение стихотворений «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» А. С. Пушкина и «Памятник» Г. Р. Державина»

«Памятник» (так часто называют стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…») Пушкина внешне очень похож на «Памятник» Державина, но в них есть и серьёзные различия. Пушкин пишет проще, и его идеал памяти лежит более в памяти народной, нежели чем в отстранённой от всего света славе полубога-олимпийца, призываемой Державиным. Кроме этого, свою славу Державин полагает распространённой лишь среди славян, в то время как Пушкин точно знает, что его будут помнить и чтить даже такие народы, которые в его время находились в диком состоянии. Оба поэта возносятся над толпой. но если Пушкин спускается в неё и душевно зависим от кривотолков и клеветы, то Державин, сознавая своё непреходящее значение, не обращает на неё никакого внимания. Этим он сужает поле своего творчества, но и приобретает уже при жизни черты над-жизненности.

Разберём оба стихотворения построчно и сравним между собой.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» А. С. Пушкина

Я памятник себе воздвиг нерукотворный

Речь идёт о том, что памятник поэта — это его произведения и его имя, которые будут памятны благодарным потомкам. К нему не зарастёт народная трона

Этой строкой поэт подчёркивает характер своего памятника и причины его необычности. Именно в постоянной связи, в постоянном общении с приходящими к нему людьми видится поэту качество его памятника.

Вознёсся выше он главою непокорной

Чтобы вознестись, памятнику поэта пришлось сражаться за свою самоценность, он преодолел их, но корни его — на земле, в её страстях.

Александрийского столпа.

Сравнение с символом самодержавия и преодоление его придаёт памятнику черты земные. Это сравнение можно понять так, что памятник поэта важнее и значительнее славы всей российской государственности, что поэт вышел за пределы культурно-исторической ограниченности своей эпохи.

Нет, весь не умру — душа в заветной лире

Поэт точно указывает на то, что переживёт его тело, — это душа, неразрывно связанная с символическим инструментом поэтического творчества — лирой.

Мой прах переживёт и тленья убежит —

Поэт говорит, словно знает наверняка. Слово «убежит» здесь в смысле «избежит». Нет акцента на борьбе.

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Слава тут ставится в зависимость от нахождения чего-то на земле.

Жив будет хоть один пиит.

Это «что-то» — наличие на земле поэтов, людей, способных ценить и понимать творчество.

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,

Поэт конкретизирует пространство своей славы не географически, а политически.

И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

Слово «язык» употреблено здесь в значении «народ». Всякий народ, живущий в России, будет знать о поэте; поэт станет символом не только русского языка, но и всей России.

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Поэт не ограничивает свою славу славянским родом, он помнит о том, что Россия — многонациональное государство.

Тунгус, и друг степей калмык.

Будущее России не замыкается Европой, за её пределами находятся народы, которые со временем смогут оценить по достоинству творчество русского поэта.

И долго буду тем любезен я народу,

Все речи поэта как бы смягчены, этим он подчёркивает свою универсальность и доступность, отсутствие всякой избранности для тех, кто может полюбить его творчество.

Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Поэт близок каждому, потому что он пробуждал именно «добрые» чувства, доступные любому, кто даже не способен на геройство и судьбоносные решения.

Народная память должна обязательно оценить то, что поэт пошёл против эпохи, вышел за её пределы, указал на идеалы будущего.

И милость к падшим призывал.

Поэт ещё раз подчёркивает всеохватность своего творчества. Он жил народной душой, поэтому не мог не воспринять лучших народных качеств. Милость — это возможность для человека не творить жестокость, даже если она оправдана и справедлива. В этой строке содержится намёк на декабристов.

Он жил народной душой, поэтому не мог не воспринять лучших народных качеств. Милость — это возможность для человека не творить жестокость, даже если она оправдана и справедлива. В этой строке содержится намёк на декабристов.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,

Поэт призывает музу слушаться велению Бога, то есть соизмеряет все свои достижения с божественным светом и беспредельностью, которая всё равно значительнее самых великих человеческих успехов.

Обиды не страшась, не требуя венца;

Поэт проповедует гармоническое существование, лишённое стремлений к мирской славе, лишённой смысла при понимании своего истинного значения. Также нелепо бояться и всяческих обид, потому что того, кто живёт для будущих эпох, нельзя обидеть как обыкновенного человека.

Здесь идёт усиление предыдущего суждения. Поэт, осознавая своё превосходство, должен быть бесстрастен и независим от непостоянных людских суждений.

И не оспоривай глупца.

Поэт усиливает земной характер своего творчества. Мнение глупого человека невозможно опровергнуть, потому что глупый не поймёт умных доводов. Всегда есть большое искушение — постараться объяснить заведомому невежде его ошибки, но великий поэт не может тратить время и силы на мелкую полемику, он должен стоять выше нападок невежества и зависти.

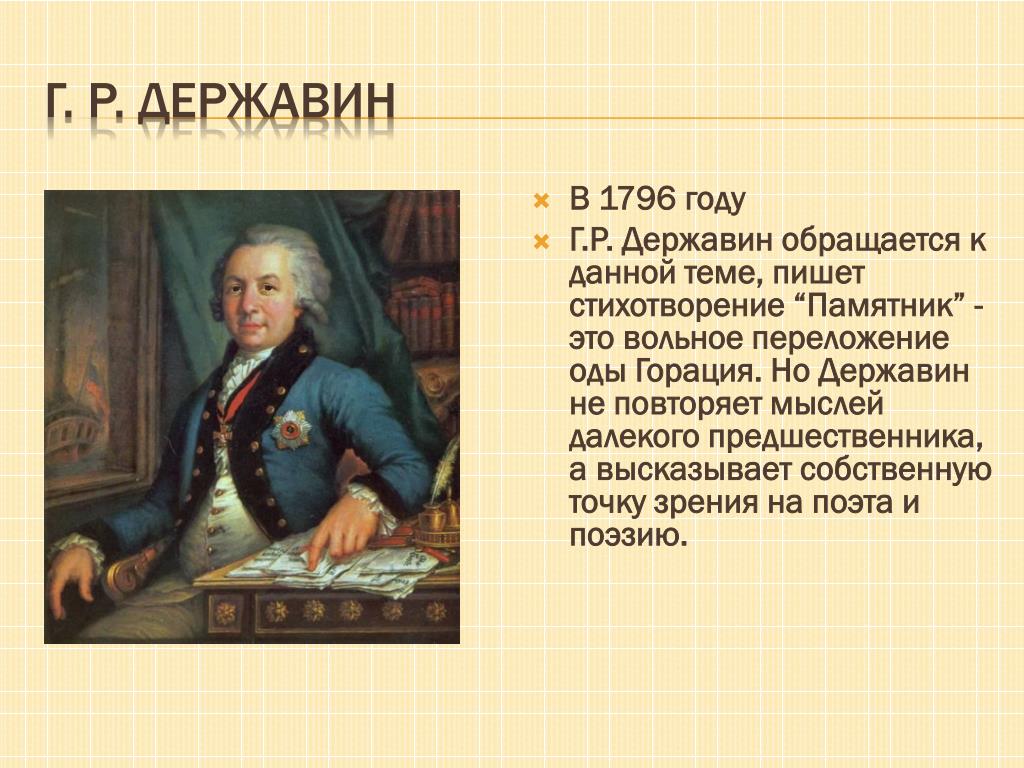

«Памятник» Г. Р. Державина

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный

Поэт считает, что его памятник вечен и обладает волшебными свойствами, чем подчёркивает своё особенное величие.

Металлов твёрже он и выше пирамид;

Начинается раскрывание свойств памятника, происходит своеобразное пояснение, почему он чудесен и вечен. Поэт это делает, применяя преувеличенные степени, используя сравнения с самыми выдающимися явлениями на Земле.

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

Продолжается описание свойств памятника, его надземный характер.

И времени полёт его не сокрушит.

Даже всевластное время оказывается бессильно перед творениями поэта, этим подчёркивается его небесное происхождение и неземная слава.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

Идёт торжественное утверждение бессмертия части поэта.

От тлена убежав, по смерти станет жить,

Здесь акцент делается на бегство от тлена, то есть на то, что будет совершенно некое чудо, некое преодоление неизбежного.

Предполагается, что слава поэта будет прирастать со временем, то есть после смерти его продолжится активная жизнь его творений.

Доколь славянов род вселена будет чтить.

При всей титанической значимости, утверждаемой поэтом, он считает, что его слава неразрывно связана со славой славян. Этим державинский памятник приобретает черты некоей иглы, имеющей основание в одном народе, пусть этот памятник и возвышается в космические высоты.

Слух обо мне пройдёт от Белых вод до Чёрных,

Имеются в виду Белое и Чёрное моря.

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льёт Урал;

Географические пределы поэтической славы Державина лежат в Европейской части России. Взгляд поэта обобщён, он не различает государства и народы, связан лишь с родом всех славян. Он говорит о славянах, но ощущается отстранение поэта от людей, географические ориентиры для него естественнее.

Взгляд поэта обобщён, он не различает государства и народы, связан лишь с родом всех славян. Он говорит о славянах, но ощущается отстранение поэта от людей, географические ориентиры для него естественнее.

Здесь делается упор на определённую назидательность. Народы, населяющие указанное пространство, неразличимы с высоты памятника, видно лишь, что они «неисчётны».

Как из безвестности я тем известен стал,

Поэт начинает говорить о своих поэтических заслугах.

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

Он делает упор на необычность «русского слога», напоминая, что многие в его время продолжали считать, будто русский язык не подходит для стихотворчества и поэтому стихи на русском языке никогда не достигнут вершины.

О добродетелях Фелицы возгласить,

Державин вспоминает написанную им оду «К Фелице», в героине которой Екатерина II соблаговолила узнать себя, наградила поэта и приблизила к себе.

В сердечной простоте беседовать о Боге

До Державина о вещах божественных было принято говорить только торжественным слогом, используя выспренние и значительные выражения. Державин первый стал говорить о высоком простым русским языком, он первый перешагнул через рамки штилей, предписанных Ломоносовым.

И истину царям с улыбкой говорить.

Истина существует независимо от человека. Поэт познал истину и не побоялся рассказать о ней самым великим земным властителям. Он смотрел на всё с улыбкой вселенского понимания, его снисхождение не было душевным участием, как у Пушкина. Истина неумолима — она просто существует. Милость, о которой пишет Пушкин, исходит по желанию человека и является в определённом смысле её дополнением.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

Поэт призывает свою музу вести себя соответственно своему таланту. Он считает, что её устремлённость ввысь и заслуги на этом пути дают ей право гордиться сделанным. Поэт смотрит вниз и видит сделанное, но он избегает взгляда вверх, что позволило бы ему понять не только свою избранность с точки зрения простого человека, но и всю ограниченность человеческих деяний перед лицом Божественного.

И призрит кто тебя, сама тех презирай;

Поэт прямо настаивает на презрении к тем, кто оказался неспособен понять его гений. Этим он отстраняется от части людей и расходует творческие силы на чувства, затемнённые страстями.

Непринуждённою рукой неторопливой

Поэт живёт в вечности и для вечности. Торопиться ему некуда. Его не терзают сомнения, и никто не может принудить его писать неправду, поэтому его рука «непринуждённа».

Чело твоё зарёй бессмертия венчай.

Поэт говорит о венце бессмертия, он устраняется от людских дел и видит уготованный для себя небесный путь. Его не занимает и не донимает людская молва и перетолки. В отличие от Пушкина, он менее уязвим, потому что менее народен, меньше проникнут стихией жизни.

Гавриил Державин: «Я памятник себе воздвиг…»

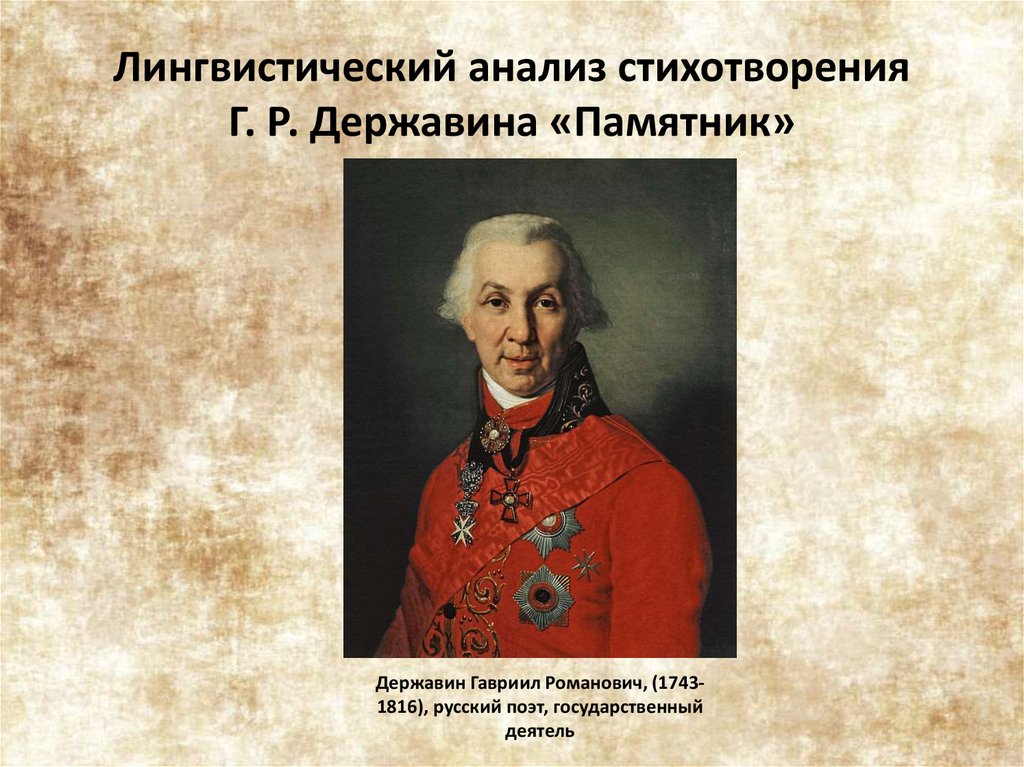

Сегодня 277 лет со дня его рождения. Он больше известен как поэт. Кто не помнит: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил»? Но Державин был и крупным государственным деятелем.

Это был яркий самобытный характер, разносторонне одарённый. Его стихи во второй половине XVIII — начале XIX века знала вся читающая Россия. Достаточно сказать, что «Гром победы, раздавайся!» одно время служил неофициальным гимном страны.

Поэт с полным правом написал о себе:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полёт его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастёт моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

«Поэзия Державина — это сама Россия Екатеринина века с чувством исполинскаго своего могущества… и с остатками старых предрассудков — это Россия пышная, роскошная… убранная в азиатские камни и жемчуги и ещё полудикая… полуграмотная…» — так оценивал творчество Державина и его место в русской литературе автор одной из статей, вошедших в «Историческую хрестоматию» (1893).

Но стихи никогда не мешали поэту быть и крупным чиновником — губернатором Олонецкого и Тамбовского наместничеств, кабинет-секретарём Екатерины II, министром юстиции России. Он вышел в отставку в звании сенатора и действительного тайного советника.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с посвящённой славному деятелю Екатерининской эпохи электронной коллекцией «Г.Р. Державин (1743–1816)». В коллекции литературное наследие Гавриила Романовича, его военные и деловые записки, а также цифровых копий воспоминаний современников.

…«14 июля 1743 года у бедного офицера, служившего в Казани, родился сын, названный Гавриилом, — пишет в своей работе «Поэт-наместник» (1885) автор некогда популярных исторических романов граф Евгений Салиас де Турнемир. — Новорождённый был так слаб и худ, что его, по тогдашнему обычаю, запекали в хлебе, то есть клали в тёплое тесто».

Жизнь не баловала потомка древнего татарского рода. В 1762 году Державина, не окончившего гимназию, вдруг затребовали в Петербург, в Преображенский полк. Выяснилось, что Гавриил из-за ранней смерти отца не был своевременно, с малолетства, зачислен в дворянскую воинскую службу и должен был теперь служить в солдатах.

Выяснилось, что Гавриил из-за ранней смерти отца не был своевременно, с малолетства, зачислен в дворянскую воинскую службу и должен был теперь служить в солдатах.

«Явясь в полк, вступил он в действительную службу и жил с солдатами в одной казарме между многими женатыми и холостыми, — пишет поэт, директор Императорских театров Николай Остолопов в издании «Ключ к сочинениям Державина, с кратким описанием жизни сего знаменитого поэта» (1822). — А как по тесноте неудобно было заниматься ни в рисовании, ни в музыке, к которой также имел он склонность и сам собою учился играть на скрипке, то оставил сии искусства, занимался беспрестанно, когда другие спали, чтением книг. <…> Правила поэзии почерпал из сочинений Тредиаковского, а в выражениях и слоге старался подражать Ломоносову».

Сведения об этом почти десятилетнем периоде службы содержат работы известного филолога Якова Грота «Деятельность и переписка Державина во время Пугачёвского бунта» (1861) и «Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим документам» (1883). В этих работах подробно показан путь, который прошёл Державин от рядового до офицера. Автор отмечает его небывалую храбрость, проявившуюся, в частности, в период волжской экспедиции, направленной на усмирение войска Емельяна Пугачёва.

В этих работах подробно показан путь, который прошёл Державин от рядового до офицера. Автор отмечает его небывалую храбрость, проявившуюся, в частности, в период волжской экспедиции, направленной на усмирение войска Емельяна Пугачёва.

Вот всего один факт. В «Рапорте кн. Голицына об экспедиции Державина» читаем: «Сей поручик Державин 30 минувшего августа с собранными пятьюстами крестьянами выступил в поход прямо на Узени, перехватил до тысячи хищников Киргиз-Касак и оных тут разбил».

Столь же решительным образом проявил себя Державин на губернаторском поприще. В этом можно убедиться, прочитав «Записки Гавриила Романовича Державина. 1743–1812». Бывший кабинет-секретарь Екатерины Великой, он, вспоминая, пишет о себе в третьем лице:

«Императрица часто допущала Державина к себе с докладом и разговаривала о политических происшествиях… <…> Вырывались также иногда у неё внезапно речи, глубину души её обнаружившие. Например: ежели б я правила 200 лет, то бы конечно вся Европа подвержена б была Российскому скипетру. Или: я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость Китая, и с Индиею не осную торговлю».

Или: я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость Китая, и с Индиею не осную торговлю».

«Записки писаны между 1808 и 1812 годами, на седьмом десятке лет от роду, — сообщает в предисловии к изданию 1860 года Пётр Бартенев, историк и литературовед. — Сочиняя их, Державин, без сомнения, не имел предварительных отметок и доверялся единственно памяти. <…> Кажется, он даже не выправил Записок: …слог крайне небрежен. В нём как будто отразилась некоторая, если смеем употребить это выражение, шероховатость его характера. <…> Сочиняя деловые бумаги… Державин не успел выработать себе прозаического языка».

Масштаб личности Гавриила Державина проявился и в период, когда он был министром юстиции России. К примеру, в один из томов «Сенатского архива» включён подробный отчёт Державина по делу Дмитрия Лопухина, одному из самых заметных коррупционных дел конца XVIII — начала XIX века.

Всё это время Державин созревал как большой поэт. Он брал сюжеты из самой жизни — этот его путь прослеживает Евгений Салиас де Турнемир в своём исследовании «Поэт-наместник» (1885).

В 1783 году Державин стал широко известен благодаря посвящённой Екатерине II оде «Фелица». В издании Императорской Академии наук «Сочинения Державина. Т. 8. Биография поэта» (1880) поэт даёт пояснения к каждой строке оды, основанной отнюдь не на эмоциях коленопреклонённого вельможи, а на фактах: «В 42, поднесение Ей от Сената, во время Комиссии нового Уложения, титлов Премудрой, Великой, Матери Отечества, и неприятие оных». «В 44, прививание оспы, которое Она первая в России над Собою испытала». «В 47, победы над Шведами и Турками». «В 49, признание светом войск её непобедимыми».

Из-под пера Державина вышли также ода «Бог», слова неофициального гимна России «Гром победы, раздавайся!», стихотворения «Вельможа», «Властителям и судиям» и многие другие произведения. Он следил за развитием литературного процесса в России и первым оценил масштаб дарования совсем ещё юного поэта с никому не известной фамилией Пушкин — было это на экзамене по русской словесности в Императорском Царскосельском Лицее.

Как точно подмечено в «Исторической хрестоматии», посвящённой творчеству Державина, «поэзия его — неопределённый, многосторонний восторг человека, который видит перед собою свершение великих дел, событий славных и благодетельных для Отечества… Его оды так же блестящи, как век, о котором говорит он; они так же исполнены великих картин, как картинны люди, двигавшие этими событиями».

Так писал Гавриил Державин

Живи и жить давай другим,

Но только не за счёт другого…

Враги нам лучшие друзья;

Они премудрости нас учат.

Но больше всех страшуся я,

Ласкательством меня кто мучит.

…Поэзия тебе любезна,

Приятна, сладостна, полезна,

Как летом вкусный лимонад.

Я царь — я раб — я червь — я бог!

Поделиться ссылкой:

Метки: : выбор редакции, «Гром победы, Гавриил Державин, Екатерина II, раздавайся!»

«Я поставил себе памятник нерукотворный»: анализ.

А.С

А.СПоэма «Я воздвиг себе памятник нерукотворный» имеет необычную, даже трагическую историю. Его черновик был обнаружен уже после смерти писателя и передан Жуковскому на доработку. Он тщательно отредактировал оригинал, и стихотворение было помещено в посмертное издание. Довольно грустно читать стих «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» Пушкина Александра Сергеевича – поэт, словно предчувствуя приближающуюся к порогу смерть, спешит создать произведение, которое станет его творческим завещанием. В каком бы классе ни изучали это творение, оно способно произвести глубокое впечатление.

Главной темой стихотворения является отнюдь не самовосхваление, как считали недоброжелатели поэта, а размышления о роли поэзии в общественной жизни. Неважно, решит человек скачать его или прочитать онлайн, пушкинский посыл будет для него совершенно ясен: поэтическое слово не умирает, даже если умирает творец. Оставаясь отпечатком его личности, оно проходит сквозь века, несет на себе, как знамя, разные народы. Это урок любви к свободе, Родине и людям, который нужно учить в любом возрасте.

Это урок любви к свободе, Родине и людям, который нужно учить в любом возрасте.

Текст стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» наполнен вдохновением и восхищением, в нем много нежности и даже грусти, которая так или иначе проскальзывает между строк, совершенно покрыто осознанием того, что душа поэта бессмертна. Ее хранят сами люди, неравнодушные к литературе.

Exegi Monumentum.*

Я поставил себе памятник нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше во главе мятежного

столпа александрийского.**

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И я славься пока подлунный мир

Хоть один пиит будет жить.

Молва обо мне разнесется по всей великой России,

И всякий язык, который в ней, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус и калмык друг степей.

И долго я буду добр к людям,

Что я лирой добрые чувства возбуждал,

Что в мой жестокий век Я прославлял свободу

И к падшим милости призывал.

По веленью Божию, о муза, послушна,

Не страшась обиды, не требуя венца;

Похвалу и клевету воспринял равнодушно

И не спорь с дураком.

____________________________

* «Я воздвиг памятник» (лат.). Эпиграф взят из произведения

Гораций, знаменитый римский поэт (65-8 до н.э.).

Народная тропа к нему не зарастет,

Вознесся выше во главе мятежного

Александрийского столпа.

Мой прах уцелеет, а тлен убежит —

Хоть один пиит будет жить.

Молва обо мне разнесется по всей великой России,

10

И каждый язык, который в нем, назовет меня,

Тунгуз, и калмык друг степей.

Что в мой жестокий век я прославил Свободу

По велению Божию, о муза, послушна,

Похвалы и клеветы приняты равнодушно,

20

И не спорь с дураком.

СС 1959-1962 (1959):

Я воздвиг себе памятник нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше, как глава непокорного

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И я буду славен, пока в подлунном мире

Хоть один пиит будет жить.

Молва обо мне разнесется по всей великой России,

10

И каждый язык, что в нем, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

тунгус, и калмык друг степей.

И долго я буду добр к людям,

Что чувства добрые лирой возбуждал,

Что в мой жестокий век Свободу прославлял

И призвал к милосердию павших.

По велению Божию, о муза, послушна,

Не страшась обиды, не требуя венца,

Похвалы и клеветы принимались равнодушно

20

И не спорь с дураком.

Варианты и неточности

«Я — ПАМЯТНИК СЕБЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»

(стр. 424)

Слухи обо мне [пойдут] по всей Великой России 90 он позвонит мне —

И [внук славян], и фин и теперь пол>дикий

[тунгузский] [киргизский] и калмыцкий —

И долго буду я добр к людям

Какие новые звуки для песен нашел

Что по следам Радищева я прославил свободу

[И про>озарение>>]

О Муза, твой зов, будь послушной

Не бойся обиды, не требуй венца

Толпы похвалы и [брани] принимай равнодушно

И не спорь с дураком

Б. Варианты белого автографа.

Варианты белого автографа.

(ЛБ 84, л. 57т.)

3 Начато: О> >

5 Нет, я не умру — душа в бессмертной лире

6 Переживет меня и убежит тлен —

9 Пойдут обо мне слухи по всей великой России

12 Тунгуз и калмык сын степей.

14-16

Какие новые звуки для песен я нашел

Что после Радищева я прославил свободу

И милость пела

14 Что пробуждаю в песнях добрые чувства

17 Своему призванию, муза, будь послушна

18 Не бойся обиды, не требуя венца;

19 Похвалу и клевету восприняли равнодушно

Под текстом: 1836

21 августа

Кам.острый

Заметки

От 21 августа 1836 года. При жизни Пушкина не издавался. Впервые опубликовано в 1841 году Жуковским в посмертном издании Пушкинские сочинения, т. IX. стр. 121-122, цензура: 4 Наполеоновский столб ; 13 И долго я буду добр к тем людям ; 15 Что прелестью живой поэзии я был полезен .

Восстановленный первоначальный текст опубликован Бартеневым в заметке «О поэме Пушкина «Памятник»» — «Русский Архив» 1881 г., кн. I, № 1, с. 235, с факсимиле. Оригинальные варианты были опубликованы М. Л. Гофманом в статье «Посмертные стихи Пушкина» — «Пушкин и его современники», №. XXXIII-XXXV, 1922, с. 411-412 и Д. П. Якубович в статье «Черновик автограф трех последних строф Памятника» — «Пушкин. Времяник Пушкинской комиссии, т. 1, с. 3, 1937, стр. 4-5. (предварительная частичная публикация — в «Литературном Ленинграде» от 11 ноября 1936 г. № 52/197) См. издание в

Памятник А.С. Пушкин в Царском Селе (фото автора статьи, 2011 г.)

Стихотворение «Я воздвиг себе памятник нерукотворный» было написано в 1836 году, за полгода до смерти Пушкина. Не самые лучшие времена переживал тогда поэт. Критики его не жаловали, король был запрещен в прессе к лучшим произведениям, в светском обществе о его персоне распускались сплетни, в семейной жизни все было далеко не радужно. Поэт стеснялся наличных денег. Да и друзья, даже самые близкие, относились ко всем его невзгодам с прохладцей.

Поэт стеснялся наличных денег. Да и друзья, даже самые близкие, относились ко всем его невзгодам с прохладцей.

Именно в такой непростой обстановке Пушкин пишет поэтическое произведение, которое со временем становится историческим.

Поэт как бы подводит итог своему творчеству, искренне и откровенно делится с читателем своими мыслями, оценивая его вклад в русскую и мировую литературу. Верная оценка своих заслуг, понимание грядущей славы, признание и любовь потомков – все это способствовало тому, чтобы помочь поэту спокойно относиться к клевете, обидам, «не требовать от них венца», быть выше этого. Об этом говорит Александр Сергеевич в последней строфе произведения. Возможно, именно тягостные мысли о непонимании и недооценке современников вдохновили поэта на написание этого важного стихотворения.

«Я воздвиг себе памятник нерукотворный» — в какой-то степени подражание известному стихотворению «Памятник» (которое, в свою очередь, основано на стихах Горация). Пушкин следует тексту Державина, но вкладывает в свои строки совсем другой смысл. Александр Сергеевич сообщает нам о своем «непослушании», о том, что его «памятник» выше памятника Александру I, «Александрийского столпа» (относительно того, о каком памятнике идет речь, мнения литературоведов расходятся). И что к его памятнику постоянно будут приходить люди, и дорога к нему не будет зарастать. И пока существует на свете поэзия, «пока жив хоть один пиит в подлунном мире», не померкнет слава поэта.

Александр Сергеевич сообщает нам о своем «непослушании», о том, что его «памятник» выше памятника Александру I, «Александрийского столпа» (относительно того, о каком памятнике идет речь, мнения литературоведов расходятся). И что к его памятнику постоянно будут приходить люди, и дорога к нему не будет зарастать. И пока существует на свете поэзия, «пока жив хоть один пиит в подлунном мире», не померкнет слава поэта.

Пушкин точно знает, что все многочисленные народы, входящие в состав «Великой России», будут относиться к нему как к собственному поэту. Любовь народа и вечное признание Пушкин заслужил тем, что его поэзия пробуждает в людях «добрые чувства». А также тем, что он «славил свободу», боролся как мог, создавая свои важные произведения. И никогда не переставал верить в лучшее, а для «падших» просил «милости».

Анализируя стихотворение «Я воздвиг себе памятник нерукотворный», мы понимаем, что это произведение является философским размышлением о жизни и творчестве, выражением его поэтического назначения.

По жанру стихотворение «Я воздвиг себе памятник нерукотворный» является одой. В его основе лежат главные пушкинские принципы: свободолюбие, человеколюбие.

Размер стихотворения шестистопный ямб. Он прекрасно передает решительность и ясность мысли поэта.

В произведении не только фразеологических сочетания, но и отдельно взятое слово влечет за собой целый ряд ассоциаций и образов, тесно связанных со стилистической традицией, знакомой поэтам — лицеистам.

Количество строф в стихотворении — пять. Последняя строфа выдержана в торжественно-спокойном тоне.

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Функция полисиндетона – «стимулировать читателя к обобщению, к восприятию ряда деталей как цельного образа. Специфическое формируется при восприятии родового, а именно «народов Российской империи».

Идея стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» скорее всего навеяна воспоминаниями Пушкина. Именно он, самый близкий и преданный друг Александра Сергеевича, первым понял величие Пушкина и предсказал ему бессмертную славу. При жизни Дельвиг во многом помогал поэту, был утешителем, защитником, а в чем-то даже учителем Пушкина. Предвидя скорую смерть и прощаясь с творческой деятельностью, Пушкин как бы соглашался со словами Дельвига, утверждал, что его пророчества сбудутся, несмотря на недалёких дураков, губящих поэта так же, как убили его брата». в музе и судьбе» за пять лет до этого сам Дельвиг.

При жизни Дельвиг во многом помогал поэту, был утешителем, защитником, а в чем-то даже учителем Пушкина. Предвидя скорую смерть и прощаясь с творческой деятельностью, Пушкин как бы соглашался со словами Дельвига, утверждал, что его пророчества сбудутся, несмотря на недалёких дураков, губящих поэта так же, как убили его брата». в музе и судьбе» за пять лет до этого сам Дельвиг.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный… (А.С. Пушкин)

(полный текст стихотворения)

Exegi Monumentum *.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше, как глава непокорного

Столп Александрийский.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И буду я славен пока в подлунном мире

Выживет хотя бы один пиит.

Молва обо мне разнесется по всей великой России,

И каждый язык, что в ней, назовет меня,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгуз, и друг калмык степи.

И долго я буду добр к людям,

Что чувства добрые я возбуждал лирой,

Что в мой жестокий век Я прославлял Свободу

И к падшим призывал милость.

По велению Божию, о муза, будь послушна,

Не боялся обиды, не требовал венца,

Похвалу и клевету принимал равнодушно,

И с дураком не спорь.

*) Я воздвиг памятник.. (начало поэмы Горация)

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» А.Пушкин

Exegi Monumentum.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

Народная тропа к нему не прирастет,

Он вознесся выше во главе непокорных

Александрийский столб.Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах уцелеет и тлен убежит —

И буду славен, пока в подлунном мире

Хоть один пиит будет жить.Молва обо мне разнесется по всей Руси великой,

И назовет меня всякий язык, который в ней,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус, и калмык друг степей .И долго я буду добр к людям,

Что чувства добрые я возбуждал лирой,

Что в мой жестокий век Я прославлял свободу

И призывал милость к падшим.По велению Божию, о муза, послушна,

Не страшась обиды, не требуя венца;

Похвалу и клевету воспринял равнодушно

И не спорь с дураком.

После трагической гибели Александра Сергеевича Пушкина 29 января 1837 года среди его бумаг был найден черновик стихотворения «Я воздвиг памятник нерукотворный», датированный 21 августа 1836 года. поэт Василий Жуковский, внесший в стихотворение литературную правку. Впоследствии стихи вошли в посмертный сборник сочинений Пушкина, изданный в 1841 г.

Существует ряд предположений, связанных с историей создания этой поэмы. Исследователи творчества Пушкина утверждают, что произведение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» является подражанием произведениям других поэтов, которых Пушкин просто перефразировал. Например, подобные «Памятники» можно найти в произведениях Гавриила Державина, Михаила Ломоносова, Александра Востокова и Василия Капниста — гениальных писателей XVII века. Однако многие пушкинисты склоняются к тому, что основные идеи для этого стихотворения поэт почерпнул в оде Горация под названием «Exegi Monumentum».

Однако многие пушкинисты склоняются к тому, что основные идеи для этого стихотворения поэт почерпнул в оде Горация под названием «Exegi Monumentum».

Что именно побудило Пушкина создать это произведение? Сегодня об этом можно только догадываться. Однако современники поэта отнеслись к поэме довольно прохладно, считая, что восхвалять их литературные таланты как минимум некорректно. Почитатели творчества Пушкина, наоборот, видели в этом произведении гимн современной поэзии и победу духовного над материальным. Однако среди близких друзей Пушкина и вовсе бытовало мнение, что произведение полно иронии и представляет собой эпиграмму, которую поэт адресовал самому себе. Таким образом он как бы хотел подчеркнуть, что его творчество заслуживает гораздо более уважительного отношения соплеменников, которое должно подкрепляться не только эфемерным восхищением, но и материальными благами.

В пользу «иронической» версии появления этого произведения говорят и заметки мемуариста Петра Вяземского, который поддерживал дружеские отношения с Пушкиным и утверждал, что слово «нерукотворный» в контексте произведения имеет совсем другое значение. В частности, Петр Вяземский неоднократно заявлял, что в поэме речь идет вовсе не о литературном и духовном наследии поэта, поскольку «свои стихи он писал не более чем руками», а о его статусе в современном обществе. Действительно, в высших кругах Пушкина не любили, хотя и признавали в нем несомненный литературный талант. Но, в то же время, своим творчеством Пушкин, успевший получить всенародное признание еще при жизни, не мог зарабатывать на жизнь и был вынужден постоянно закладывать имущество, чтобы хоть как-то обеспечить достойный уровень существования своей семьи. Это подтверждается указом царя Николая I, который он отдал после смерти Пушкина, обязывая его выплатить все долги поэта из казны, а также назначить содержание его вдове и детям в размере 10 тысяч рублей. .

В частности, Петр Вяземский неоднократно заявлял, что в поэме речь идет вовсе не о литературном и духовном наследии поэта, поскольку «свои стихи он писал не более чем руками», а о его статусе в современном обществе. Действительно, в высших кругах Пушкина не любили, хотя и признавали в нем несомненный литературный талант. Но, в то же время, своим творчеством Пушкин, успевший получить всенародное признание еще при жизни, не мог зарабатывать на жизнь и был вынужден постоянно закладывать имущество, чтобы хоть как-то обеспечить достойный уровень существования своей семьи. Это подтверждается указом царя Николая I, который он отдал после смерти Пушкина, обязывая его выплатить все долги поэта из казны, а также назначить содержание его вдове и детям в размере 10 тысяч рублей. .

Кроме того, существует «мистическая» версия создания поэмы «Я воздвиг себе памятник нерукотворный», сторонники которой убеждены, что Пушкин предвидел свою смерть. Именно поэтому за полгода до смерти он написал это произведение, которое, если отбросить иронический контекст, можно считать духовным завещанием поэта.