Оборона Торжка | это… Что такое Оборона Торжка?

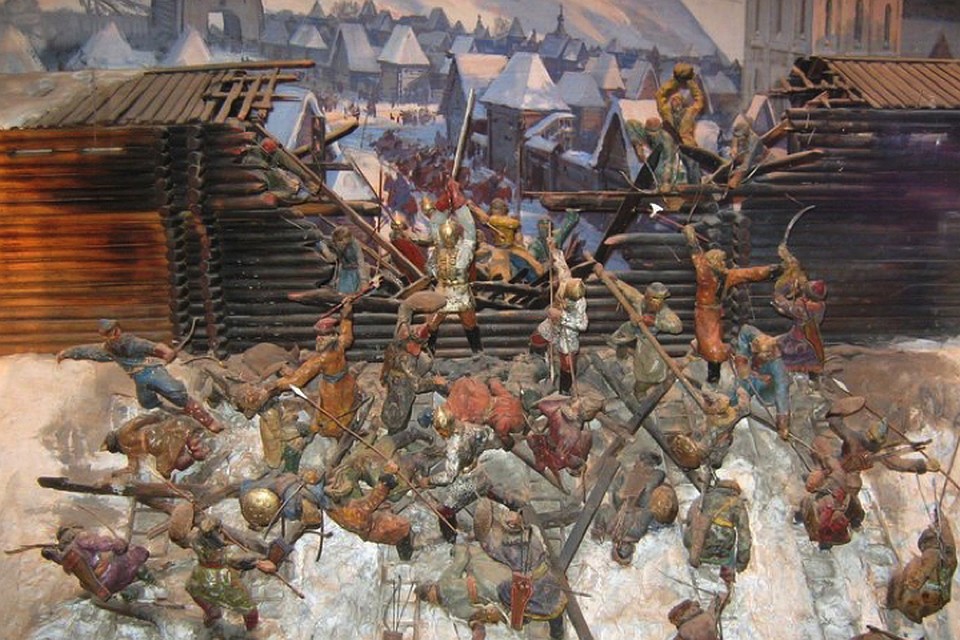

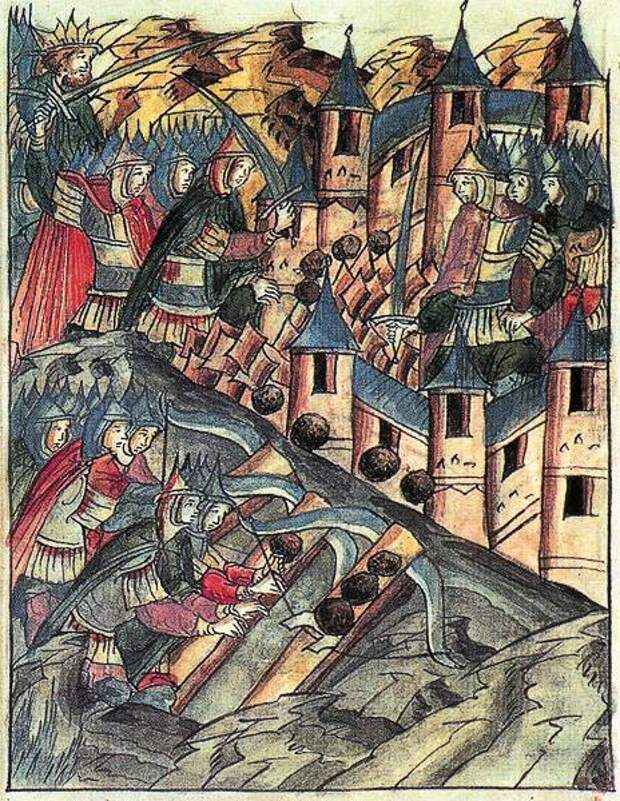

Взятие Суздаля монголами

Монго́льское наше́ствие на Русь — вторжения войск Монгольской империи на территории русских княжеств в 1237—1240 гг. в ходе Западного похода монголов (Кипчакского похода) 1236—1242 гг. под предводительством чингизида Батыя и военачальника Субэдэя.

Содержание

|

Предыстория

Впервые задача дойти до города Киева была поставлена Субэдэю ещё Чингисханом в 1221 году: Субеетай-Баатура он отправил в поход на север, повелевая дойти до одиннадцати стран и народов, как-то:Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Оросут, Мачжарат, Асут, Сасут, Серкесут, Кешимир, Болар, Рарал (Лалат), перейти через многоводные реки Идил и Аях, а также дойти и до самого города Кивамен-кермен

Чингисхан передал в управление своему сыну Джучи «страну кипчаков» (половцев) и поручил ему заботиться о расширении владений, в том числе за счёт русских земель. После смерти Джучи в 1227 году земли его улуса переходят к его сыну — Батыю. Великим ханом стал сын Чингисхана Угэдэй. Персидский историк Рашид ад-Дин пишет, что Угэдэй «во исполнение указа, данного Чингисханом на имя Джучи, поручил завоевание Северных стран членам его дома

». В 1228-1229 годах, взойдя на престол, Угэдэй направляет 30-тысячный[3] корпус на запад (одновременно монгольские войска действуют и на других фронтах) во главе с Субэдэем и Кокошаем против кипчаков и волжских булгар. В связи с этими событиями в 1229 году имя татар вновь появляется в русских летописях: «сторожеве болгарьские прибегоша бьени от татар близ реки, еи же имя Яик» (а в 1232 году Придоша Татарове и зимоваша не дошедше Великого града Болгарьскаго[4]).«Сокровенное сказание» применительно уже к периоду 1228—1229 сообщает о том, что Угэдэй

. ..отправил в поход Бату, Бури, Мунке и многих других царевичей на помощь Субеетаю, так как Субеетай-Баатур встречал сильное сопротивление со стороны тех народов и городов, завоевание которых ему было поручено еще при Чингис-хане, а именно-народов Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Орусут, Асут, Сесут, Мачжар, Кешимир, Сергесут, Булар, Келет ..отправил в поход Бату, Бури, Мунке и многих других царевичей на помощь Субеетаю, так как Субеетай-Баатур встречал сильное сопротивление со стороны тех народов и городов, завоевание которых ему было поручено еще при Чингис-хане, а именно-народов Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Орусут, Асут, Сесут, Мачжар, Кешимир, Сергесут, Булар, Келет  Вражеских же стран там много, и народ там свирепый. Это — такие люди, которые в ярости принимают смерть, бросаясь на собственные мечи. Мечи же у них, сказывают, остры». Вражеских же стран там много, и народ там свирепый. Это — такие люди, которые в ярости принимают смерть, бросаясь на собственные мечи. Мечи же у них, сказывают, остры». |

Однако, в 1231-1234 годах монголы вели вторую войну с Цзинь, и движение на запад соединённых сил всех улусов начинается непосредственно после решения курултая 1235 года.

| На курултае (сейме) в Монголии в 1229 г. решено было послать 30-тысячную армию для завоевания стран к северу от Каспийского и Черного морей; но она почему-то не была отправлена, и только на курултае 1235 г. осуществилось это намерение. Начальство над армией было поручено Батыю, к которому приставлен ноян Субугедай, участвовавший в первом нашествии монголов на Россию…По первоначальному плану Батыю предполагалось дать 30000 войска; нет основания думать, что это число было потом изменено в ту или другую сторону[2]. |

В современной исторической литературе господствующей является другая оценка общей численности монгольского войска в западном походе: 120—140 тыс.

Кроме Батыя, в походе участвовали следующие чингизиды: сыновья Джучи Орда-Ежен, Шибан, Тангкут и Берке, внук Чагатая Бури и сын Чагатая Байдар, сыновья Угэдэя Гуюк и Кадан, сыновья Толуя Мункэ и Бучек, сын Чингисхана Кюльхан, внук брата Чингисхана Аргасун. О том, какое значение придавали чингизиды покорению русских, свидетельствует монолог Угэдэя в адрес Гуюка, недовольного Батыевым руководством[1].

Владимирский летописец сообщает под 1230 годом: «Того же года Болгаре поклонишася великому князю Юрью, прося мира на шесть лет, и сътвори с ними мир». Стремление к миру было подкреплено делом: после заключения мира на Руси вследствие двухлетнего неурожая разразился голод, и булгары безвозмездно привели в русские города суда с продовольствием. Под 1236 годом: « Приидоша Татарове на Болгарскую землю и взяша славный Великий град Болгарский, избиша всех от стара и до юна и до сущаго младенца и град их сожгоша и землю всю их поплениша». Великий князь Юрий Всеволодович Владимирский принял на своей земле булгарских беженцев и расселил их по русским городам. Битва на реке Калке показала, что даже поражение соединённых сил в генеральном сражении является способом подорвать силы захватчиков и заставить их отказаться от планов дальнейшего наступления. Но в 1236 году Юрий Всеволодович Владимирский с братом Ярославом Новгородским, обладавшие крупнейшим на Руси военным потенциалом (под 1229 годом в летописи читаем: «и поклонишася Юрью вси, имуще отцом собе и господином»), не послали войска в помощь волжским булгарам, а использовали их для установления контроля над Киевом, тем самым положив конец черниговско-смоленской борьбе за него и взяв в свои руки бразды традиционного киевского сбора, который в начале XIII века ещё признавали все русские князья. Политическая ситуация на Руси в период 1235-1237 годов определялась также победами Ярослава Новгородского над Орденом меченосцев в 1234 году и Даниила Романовича Волынского над Тевтонским орденом в 1237 году.

Великий князь Юрий Всеволодович Владимирский принял на своей земле булгарских беженцев и расселил их по русским городам. Битва на реке Калке показала, что даже поражение соединённых сил в генеральном сражении является способом подорвать силы захватчиков и заставить их отказаться от планов дальнейшего наступления. Но в 1236 году Юрий Всеволодович Владимирский с братом Ярославом Новгородским, обладавшие крупнейшим на Руси военным потенциалом (под 1229 годом в летописи читаем: «и поклонишася Юрью вси, имуще отцом собе и господином»), не послали войска в помощь волжским булгарам, а использовали их для установления контроля над Киевом, тем самым положив конец черниговско-смоленской борьбе за него и взяв в свои руки бразды традиционного киевского сбора, который в начале XIII века ещё признавали все русские князья. Политическая ситуация на Руси в период 1235-1237 годов определялась также победами Ярослава Новгородского над Орденом меченосцев в 1234 году и Даниила Романовича Волынского над Тевтонским орденом в 1237 году.

Вторжение 1237—1238

О том, что нападение монголов на Русь в конце 1237 года не стало неожиданным, свидетельствуют письма-донесения венгерского монаха-миссионера, доминиканца Юлиана:

Многие передают за верное, и князь суздальский передал словесно через меня королю венгерскому, что татары днём и ночью совещаются, как бы прийти и захватить королевство венгров-христиан. Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего…Ныне же, находясь на границах Руси, мы близко узнали действительную правду о том, что всё войско, идущее в страны Запада, разделено на четыре части. Одна часть у реки Этиль (Волги) на границах Руси с восточного края подступила к Суздалю. Другая же часть в южном направлении уже нападала на границы Рязани, другого русского княжества. Третья часть остановилась против реки Дона, близ замка Oveheruch, также княжества русских. Они, как передавали нам словесно сами русские, венгры и болгары, бежавшие перед ними, ждут того, чтобы земля, реки и болота с наступлением ближайшей зимы замёрзли, после чего всему множеству татар легко будет разграбить всю Русь, всю страну Русских. Они, как передавали нам словесно сами русские, венгры и болгары, бежавшие перед ними, ждут того, чтобы земля, реки и болота с наступлением ближайшей зимы замёрзли, после чего всему множеству татар легко будет разграбить всю Русь, всю страну Русских. |

Монголы направили основной удар на Рязанское княжество (см. Оборона Рязани). Юрий Всеволодович послал на помощь рязанским князьям соединённое войско: своего старшего сына Всеволода

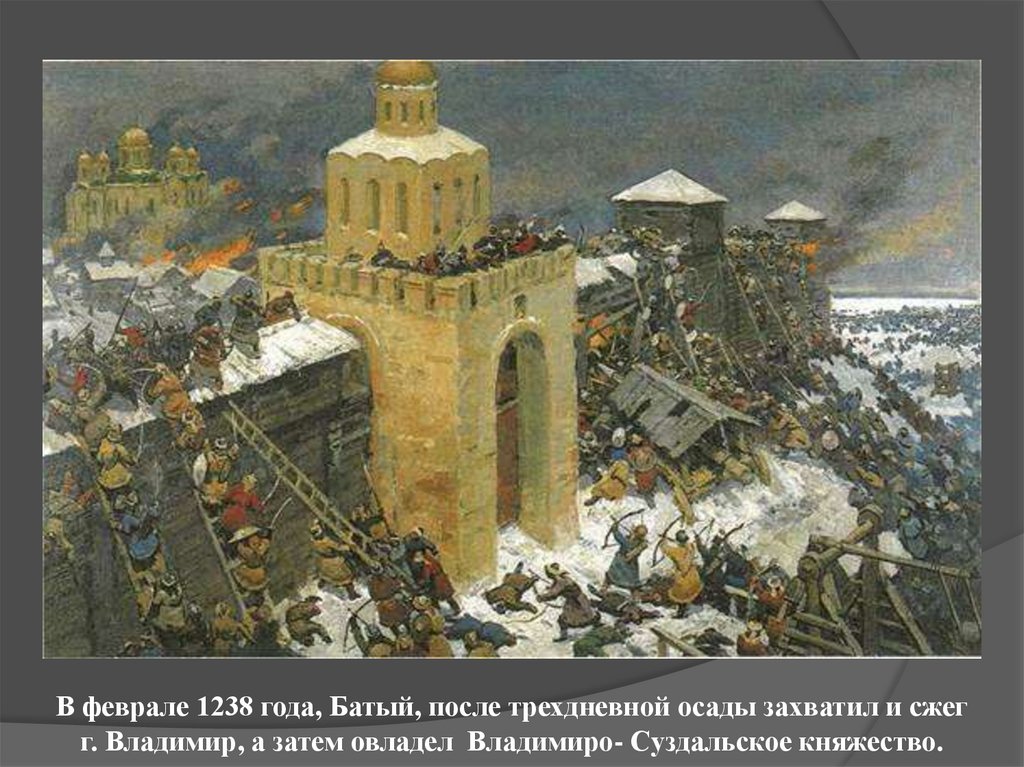

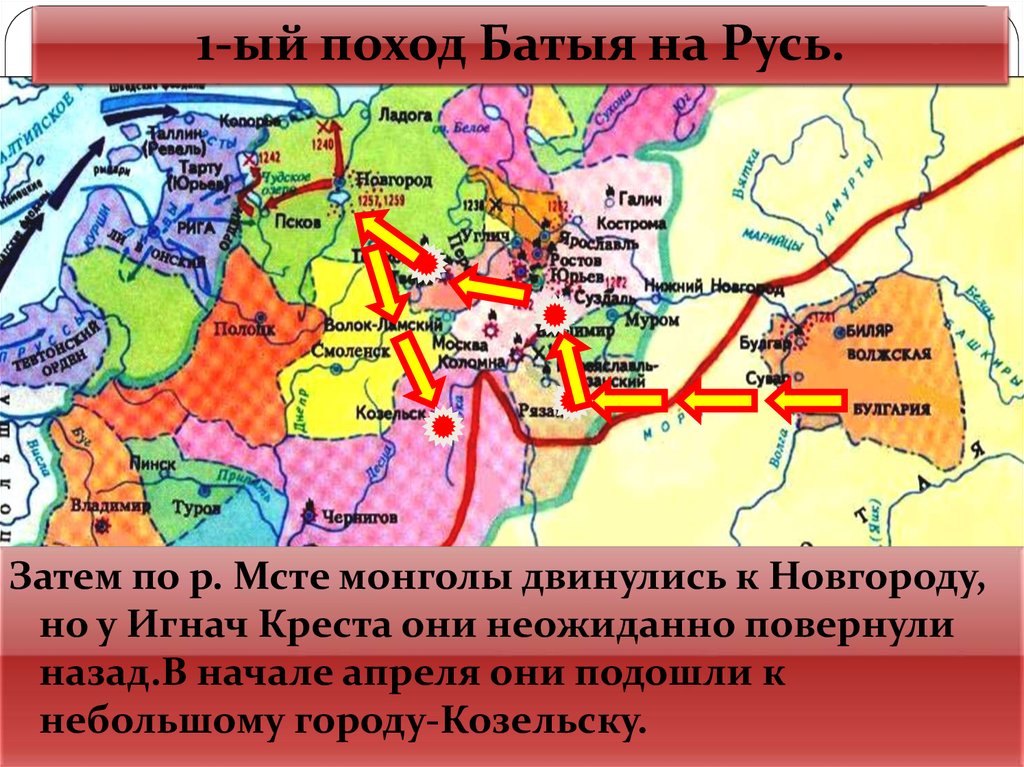

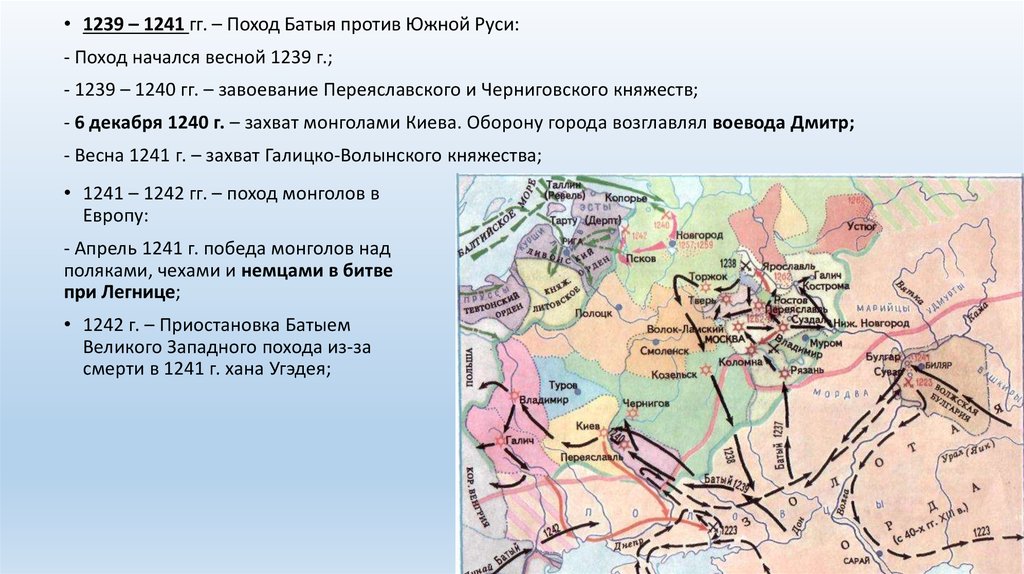

Монголы вторглись во Владимиро-Суздальское княжество. Юрий Всеволодович отошёл на север и стал собирать войско для новой битвы с противником. «В пределах земли Суздальской» монголов нагнал вернувшийся из Чернигова «в малой дружине» рязанский боярин Евпатий Коловрат вместе с остатками рязанских войск и благодаря внезапности нападения смог нанести им существенные потери (в некоторых редакциях «Повести о разорении Рязани Батыем» рассказывается о торжественных похоронах Евпатия Коловрата в Рязанском соборе 11 января 1238 года [9]). 20 января после 5-дневного сопротивления пала Москва, которую защищали младший сын Юрия Владимир и воевода Филипп Нянка «с малым войском», Владимир Юрьевич попал в плен и затем был убит перед стенами Владимира. Сам Владимир был взят 7 февраля после пяти дней осады (см. Оборона Владимира), в нём погибла вся семья Юрия Всеволодовича. Кроме Владимира, в феврале 1238 года были сожжены Суздаль, Юрьев-Польский, Стародуб-на-Клязьме, Городец, Кострома, Галич-Мерьский, Вологда, Ростов, Ярославль, Углич, Кашин, Кснятин, Дмитров и Волок Ламский, наиболее упорное сопротивление кроме Москвы и Владимира оказали Переяславль-Залесский (взят чингизидами сообща за 5 дней), Тверь и Торжок (оборона 22 февраля — 5 марта), лежавшие на прямом маршруте основных монгольских сил от Владимира к Новгороду. В Твери погиб один из сыновей Ярослава Всеволодовича, имя которого не сохранилось. На поволжские города, защитники которых ушли со своими князьями Константиновичами к Юрию на Сить, обрушились второстепенные силы монголов во главе с тёмником Бурундаем.

20 января после 5-дневного сопротивления пала Москва, которую защищали младший сын Юрия Владимир и воевода Филипп Нянка «с малым войском», Владимир Юрьевич попал в плен и затем был убит перед стенами Владимира. Сам Владимир был взят 7 февраля после пяти дней осады (см. Оборона Владимира), в нём погибла вся семья Юрия Всеволодовича. Кроме Владимира, в феврале 1238 года были сожжены Суздаль, Юрьев-Польский, Стародуб-на-Клязьме, Городец, Кострома, Галич-Мерьский, Вологда, Ростов, Ярославль, Углич, Кашин, Кснятин, Дмитров и Волок Ламский, наиболее упорное сопротивление кроме Москвы и Владимира оказали Переяславль-Залесский (взят чингизидами сообща за 5 дней), Тверь и Торжок (оборона 22 февраля — 5 марта), лежавшие на прямом маршруте основных монгольских сил от Владимира к Новгороду. В Твери погиб один из сыновей Ярослава Всеволодовича, имя которого не сохранилось. На поволжские города, защитники которых ушли со своими князьями Константиновичами к Юрию на Сить, обрушились второстепенные силы монголов во главе с тёмником Бурундаем.

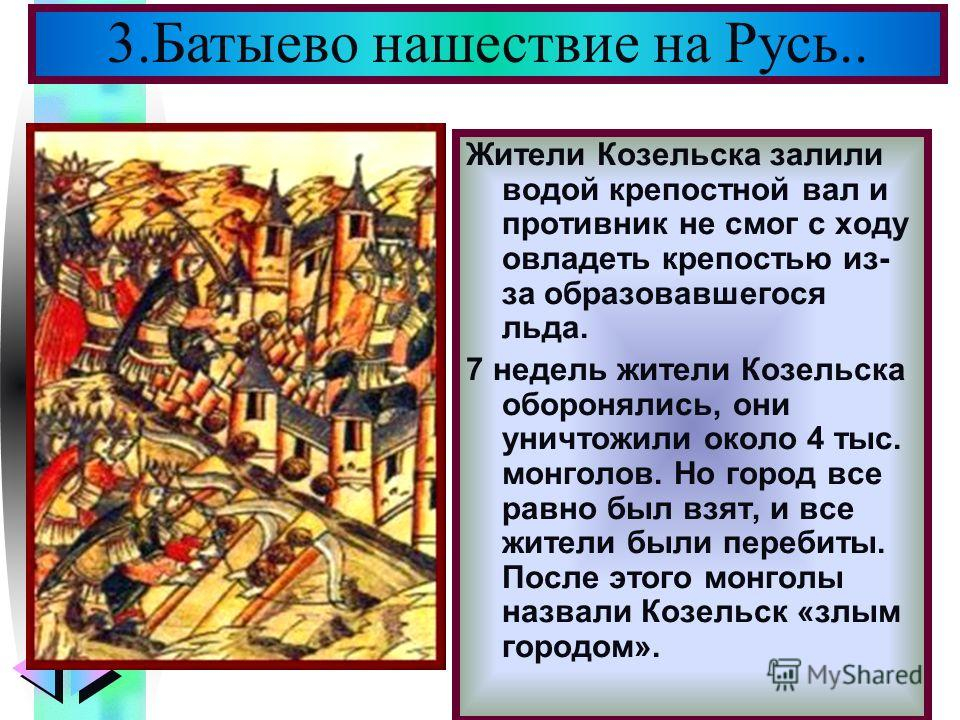

После взятия 5 марта 1238 года Торжка основные силы монголов, соединившись с остатками войска Бурундая, не дойдя 100 вёрст до Новгорода, повернули назад в степи (по разным версиям, из-за весенней распутицы [10] или из-за высоких потерь). На обратном пути упорное сопротивление оказал им город Козельск. Около семи недель безуспешно пытались захватить город монголы (см. Оборона Козельска). В мае 1238 года им наконец это удалось, понеся большие потери как в технике, так и в людских ресурсах.

Ярослав Всеволодович наследовал Владимир за братом Юрием, а Киев занял Михаил Черниговский, сконцентрировав в своих руках таким образом Галицкое княжество, Киевское княжество и Черниговское княжество.

Вторжения 1238—1239

В конце 1238 — начале 1239 года монголы во главе с Субэдэем, подавив восстание в Волжской Булгарии и Мордовской земле, снова вторглись на Русь, разорили окрестности Нижнего Новгорода, Гороховец, Городец, Муром, вторично — Рязань. 3 марта 1239 года отряд под командованием Берке разорил Переяславль Южный.

К этому периоду относится и вторжение литовцев в Смоленское великое княжество и поход галицких войск на Литву с участием 12-летнего Ростислава Михайловича (воспользовавшись отсутствием основных галицких сил, Даниил Романович Волынский захватил Галич, утвердившись в нём окончательно). Учитывая гибель владимирского войска на Сити в начале 1238 года, этот поход сыграл определённую роль в успехе Ярослава Всеволодовича под Смоленском. Кроме того, когда летом 1240 года шведские феодалы вместе с тевтонскими рыцарями развернули наступление на Новгородскую землю, в битве на р. Неве сын Ярослава Александр Новгородский останавливает шведов силами своей дружины, а начало успешных самостоятельных действий войск Северо-Восточной Руси после нашествия относится лишь к периоду 1242-1245 годов (Ледовое побоище и победы над литовцами).

Второй этап (1239—1240)

Черниговское княжество

После начавшейся 18 октября осады с применением мощной осадной техники монголами был взят Чернигов (войско под руководством князя Мстислава Глебовича неудачно пыталось помочь городу). После падения Чернигова монголы не пошли на север, а занялись грабежом и разорением на востоке, вдоль Десны и Сейма — археологические исследования показали, что Любеч (на севере) был не тронут, зато пограничные с Половецкой степью городки княжества, такие как Путивль, Глухов, Вырь и Рыльск, были разрушены и опустошены[5]. В начале 1240 года войско во главе с Мунке вышло на левый берег Днепра напротив Киева. В город было отправлено посольство с предложением о сдаче, но было уничтожено. Киевский князь Михаил Всеволодович уехал в Венгрию с тем, чтобы сосватать дочь короля Белы IV Анну за своего старшего сына Ростислава (бракосочетание состоится лишь в 1244 году в ознаменование союза против Даниила Галицкого).

Даниил Галицкий захватил в Киеве попытавшегося занять великое княжение смоленского князя Ростислава Мстиславича и посадил в городе своего тысяцкого Дмитра, вернул Михаилу жену (свою сестру), захваченную Ярославом Ингваревичем на пути в Венгрию, дал Михаилу в кормление Луцк (с перспективой возвращения в Киев), его союзнику Изяславу Владимировичу Новгород-Северскому — Каменец.

Лаврентьевская летопись отмечает под 1241 годом убийство монголами рыльского князя Мстислава (по версии Л.Войтовича, сына Святослава Ольговича Рыльского).

Юго-Западная Русь

5 сентября 1240 года монгольское войско во главе с Батыем и другими чингизидами осадило Киев и только 19 ноября (по другим данным, 6 декабря; возможно, именно 6 декабря пал последний оплот защитников — Десятинная церковь) взяло его. Владевший в это время Киевом Даниил Галицкий находился в Венгрии, пытаясь — как и Михаил Всеволодович годом раньше — заключить династический брак с королём Венгрии Белой IV, и также безуспешно (бракосочетание Льва Даниловича и Констанции в ознаменование галицко-венгерского союза состоится лишь в 1247 году). Обороной «матери городов русских» руководил тысяцкий Дмитр. В «Жизнеописании Даниила Галицкого» говорится о Данииле: «и воротился от короля, и приехал в Синеволодское, в монастырь святой Богородицы…и возвратился назад в Угры, ибо не мог пройти в Русскую землю, поскольку мало с ним было дружины». Дмитр попал в плен. Были взяты Ладыжин и Каменец. Кременец монголам взять не удалось. Взятие Владимира-Волынского ознаменовалось важным событием во внутримонгольской политике — от Батыя в Монголию ушли Гуюк и Мунке. Уход туменов самых влиятельных (после Батыя) чингизидов, несомненно, уменьшил силы монгольской армии[5]. Дмитр убедил Батыя идти на угров и оставить Галицию:

Дмитр попал в плен. Были взяты Ладыжин и Каменец. Кременец монголам взять не удалось. Взятие Владимира-Волынского ознаменовалось важным событием во внутримонгольской политике — от Батыя в Монголию ушли Гуюк и Мунке. Уход туменов самых влиятельных (после Батыя) чингизидов, несомненно, уменьшил силы монгольской армии[5]. Дмитр убедил Батыя идти на угров и оставить Галицию:

| Не задерживайся в земле этой долго, время тебе на угров уже идти. Если же медлить будешь, земля та сильная, соберутся на тебя и не пустят тебя в землю свою». Про то говорил ему, поскольку видел землю Русскую, гибнущую от нечестивого[11]. |

Основные силы монголов во главе с Байдаром вторглись в Польшу, остальные во главе с Батыем, Каданом и Субэдэем, взяв за три дня Галич — в Венгрию.

Ипатьевская летопись под 1241 годом упоминает князей Понизья (болоховских), согласившихся платить дань монголам зерном и тем самым избежавших разорения своих земель, их поход вместе с князем Ростиславом Михайловичем на город Бакоту и удачный карательный поход Романовичей; под 1243 годом — поход двух военачальников Батыя на Волынь вплоть до города Володавы в среднем течении Западного Буга.

Историческое значение

В результате нашествия погибло около половины населения. Киев, Владимир, Суздаль, Рязань, Тверь, Чернигов, Новгород-Северский и другие крупные города были разрушены. Исключение составили Великий Новгород, Псков, Смоленск, а также города Полоцкого и Турово-Пинского княжеств. Развитая городская культура Древней Руси была уничтожена.

На несколько десятков лет в русских городах практически прекращается строительство из камня. Исчезли сложные ремёсла, такие как производство стеклянных украшений, перегородчатой эмали, черни, зерни, полихромной поливной керамики. «Русь была отброшена назад на несколько столетий, и в те века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично проходить часть того исторического пути, который был проделан до Батыя» (Рыбаков Б. А., «Ремесло Древней Руси, 1948, с.525-533,780-781»).

Южные русские земли потеряли почти всё осёдлое население. Уцелевшее население уходило на лесной северо-восток, концентрируясь в междуречье Северной Волги и Оки. Здесь были более бедные почвы и более холодный климат, чем в южных полностью разорённых регионах Руси, а торговые пути находились под контролем монголов. В своём социально-экономическом развитии Русь была значительно отброшена назад.

Уцелевшее население уходило на лесной северо-восток, концентрируясь в междуречье Северной Волги и Оки. Здесь были более бедные почвы и более холодный климат, чем в южных полностью разорённых регионах Руси, а торговые пути находились под контролем монголов. В своём социально-экономическом развитии Русь была значительно отброшена назад.

Историки военного дела к тому же отмечают тот факт, что процесс дифференциации функций между формированиями стрелков и отрядами тяжёлой кавалерии, специализировавшейся на прямом ударе холодным оружием, на Руси сразу же после нашествия оборвался: произошла унификация этих функций в лице одного и того же воина-феодала, вынужденного и стрелять из лука, и биться копьём и мечом. Таким образом, русское войско, даже в своей отборной, чисто феодальной по составу части (княжеские дружины), было отброшено назад на пару веков: прогресс в военном деле всегда сопровождался расчленением функций и закреплением их за последовательно возникавшими родами войск, их унификация (вернее, реунификация) — явный признак регресса. Как бы то ни было, русские летописи XIV века не содержат и намёка на отдельные отряды стрелков, подобные генуэзским арбалетчикам, английским лучникам эпохи Столетней войны. Это и понятно: такие отряды из «даточных людей» не сформировать, требовались стрелки-профессионалы, то есть оторвавшиеся от производства люди, продававшие своё искусство и кровь за звонкую монету; Руси же, отброшенной назад и экономически, наёмничество было просто не по карману[12].

Как бы то ни было, русские летописи XIV века не содержат и намёка на отдельные отряды стрелков, подобные генуэзским арбалетчикам, английским лучникам эпохи Столетней войны. Это и понятно: такие отряды из «даточных людей» не сформировать, требовались стрелки-профессионалы, то есть оторвавшиеся от производства люди, продававшие своё искусство и кровь за звонкую монету; Руси же, отброшенной назад и экономически, наёмничество было просто не по карману[12].

См. также

- Битва на реке Калке

- Западный поход монголов

- Оборона Рязани

- Битва у Коломны

- Оборона Владимира

- Битва на реке Сити

- Оборона Козельска

- Оборона Киева (1240)

- Юрий Всеволодович

- Агафия Всеволодовна

- Феодора Юрьевна

- Монголо-татарское иго

- Золотая Орда

Примечания

- ↑ 1 2 «Сокровенное сказание монголов». Перевод С. А. Козина[1]

- ↑ 1 2 Энциклопедический Словарь Ф.

А. Брокгауза и И. А. Ефрона, ст.»Золотая орда», Н.Веселовский[2]

А. Брокгауза и И. А. Ефрона, ст.»Золотая орда», Н.Веселовский[2] - ↑ Джувейни, Ата Малик. История завоевателя мира[3]

- ↑ Лаврентьевская летопись. Статья 6737.; Гагин И. А. Булгаро-монгольские войны первой половины XIII в.

- ↑ 1 2 3 Р. П. Храпачевский. Военная держава Чингихана — М: ООО «Издательство ACT», 2004[4]

- ↑ Каргалов В. В. Конец ордынского ига — М.: Наука, 1980[5]

- ↑ Ипатьевская летопись[6]

- ↑ Лаврентьевская летопись[7]

- ↑ Советская военная энциклопедия в 8-ми томах, том 3.

- ↑ Продолжительность ледостава. Карта-схема[8]

- ↑ «Жизнеописание Даниила Галицкого»[9]

- ↑ «Связь времён», Нестеров Ф. Ф. (рец. ДИН, проф. Каргалов В. В., М, «Молодая гвардия», 1984)

Оборона Торжка | это… Что такое Оборона Торжка?

Взятие Суздаля монголами

Монго́льское наше́ствие на Русь — вторжения войск Монгольской империи на территории русских княжеств в 1237—1240 гг. в ходе Западного похода монголов (Кипчакского похода) 1236—1242 гг. под предводительством чингизида Батыя и военачальника Субэдэя.

в ходе Западного похода монголов (Кипчакского похода) 1236—1242 гг. под предводительством чингизида Батыя и военачальника Субэдэя.

Содержание

|

Предыстория

Впервые задача дойти до города Киева была поставлена Субэдэю ещё Чингисханом в 1221 году: Субеетай-Баатура он отправил в поход на север, повелевая дойти до одиннадцати стран и народов, как-то:Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Оросут, Мачжарат, Асут, Сасут, Серкесут, Кешимир, Болар, Рарал (Лалат), перейти через многоводные реки Идил и Аях, а также дойти и до самого города Кивамен-кермен[1] Когда объединённое русско-половецкое войско потерпело сокрушительное поражение в битве на реке Калке 31 мая 1223 года, монголы вторглись в пограничные южнорусские земли (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона называет это первым нашествием монголов на Россию[2]), но отказались от плана похода на Киев, а затем потерпели поражение в Волжской Булгарии в 1224 году.

Чингисхан передал в управление своему сыну Джучи «страну кипчаков» (половцев) и поручил ему заботиться о расширении владений, в том числе за счёт русских земель. После смерти Джучи в 1227 году земли его улуса переходят к его сыну — Батыю. Великим ханом стал сын Чингисхана Угэдэй. Персидский историк Рашид ад-Дин пишет, что Угэдэй «во исполнение указа, данного Чингисханом на имя Джучи, поручил завоевание Северных стран членам его дома». В 1228-1229 годах, взойдя на престол, Угэдэй направляет 30-тысячный[3] корпус на запад (одновременно монгольские войска действуют и на других фронтах) во главе с Субэдэем и Кокошаем против кипчаков и волжских булгар. В связи с этими событиями в 1229 году имя татар вновь появляется в русских летописях: «сторожеве болгарьские прибегоша бьени от татар близ реки, еи же имя Яик» (а в 1232 году Придоша Татарове и зимоваша не дошедше Великого града Болгарьскаго[4]).

«Сокровенное сказание» применительно уже к периоду 1228—1229 сообщает о том, что Угэдэй

. ..отправил в поход Бату, Бури, Мунке и многих других царевичей на помощь Субеетаю, так как Субеетай-Баатур встречал сильное сопротивление со стороны тех народов и городов, завоевание которых ему было поручено еще при Чингис-хане, а именно-народов Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Орусут, Асут, Сесут, Мачжар, Кешимир, Сергесут, Булар, Келет (китайская «История монголов» добавляет не-ми-сы) а также и городов за многоводными реками Адил и Чжаях, как то: Мекетмен, Кермен-кеибе и прочих. В отношении всех посылаемых в настоящий поход было повелено: «Старшего сына обязаны послать на войну как те великие князья-царевичи, которые управляют уделами, так и те, которые таковых в своем ведении не имеют. Нойоны-темники, тысячники, сотники и десятники, а также и люди всех состояний, обязаны точно так же выслать на войну старшего из своих сыновей. Равным образом старших сыновей отправят на войну и царевны и зятья…По отправке в поход старших сыновей получится изрядное войско. Когда же войско будет многочисленно, все воспрянут и будут ходить с высоко поднятой головой. ..отправил в поход Бату, Бури, Мунке и многих других царевичей на помощь Субеетаю, так как Субеетай-Баатур встречал сильное сопротивление со стороны тех народов и городов, завоевание которых ему было поручено еще при Чингис-хане, а именно-народов Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Орусут, Асут, Сесут, Мачжар, Кешимир, Сергесут, Булар, Келет (китайская «История монголов» добавляет не-ми-сы) а также и городов за многоводными реками Адил и Чжаях, как то: Мекетмен, Кермен-кеибе и прочих. В отношении всех посылаемых в настоящий поход было повелено: «Старшего сына обязаны послать на войну как те великие князья-царевичи, которые управляют уделами, так и те, которые таковых в своем ведении не имеют. Нойоны-темники, тысячники, сотники и десятники, а также и люди всех состояний, обязаны точно так же выслать на войну старшего из своих сыновей. Равным образом старших сыновей отправят на войну и царевны и зятья…По отправке в поход старших сыновей получится изрядное войско. Когда же войско будет многочисленно, все воспрянут и будут ходить с высоко поднятой головой. Вражеских же стран там много, и народ там свирепый. Это — такие люди, которые в ярости принимают смерть, бросаясь на собственные мечи. Мечи же у них, сказывают, остры». Вражеских же стран там много, и народ там свирепый. Это — такие люди, которые в ярости принимают смерть, бросаясь на собственные мечи. Мечи же у них, сказывают, остры». |

Однако, в 1231-1234 годах монголы вели вторую войну с Цзинь, и движение на запад соединённых сил всех улусов начинается непосредственно после решения курултая 1235 года.

| На курултае (сейме) в Монголии в 1229 г. решено было послать 30-тысячную армию для завоевания стран к северу от Каспийского и Черного морей; но она почему-то не была отправлена, и только на курултае 1235 г. осуществилось это намерение. Начальство над армией было поручено Батыю, к которому приставлен ноян Субугедай, участвовавший в первом нашествии монголов на Россию…По первоначальному плану Батыю предполагалось дать 30000 войска; нет основания думать, что это число было потом изменено в ту или другую сторону[2]. |

В современной исторической литературе господствующей является другая оценка общей численности монгольского войска в западном походе: 120—140 тыс. воинов[5], 150 тыс. воинов [6]

воинов[5], 150 тыс. воинов [6]

Кроме Батыя, в походе участвовали следующие чингизиды: сыновья Джучи Орда-Ежен, Шибан, Тангкут и Берке, внук Чагатая Бури и сын Чагатая Байдар, сыновья Угэдэя Гуюк и Кадан, сыновья Толуя Мункэ и Бучек, сын Чингисхана Кюльхан, внук брата Чингисхана Аргасун. О том, какое значение придавали чингизиды покорению русских, свидетельствует монолог Угэдэя в адрес Гуюка, недовольного Батыевым руководством[1].

Владимирский летописец сообщает под 1230 годом: «Того же года Болгаре поклонишася великому князю Юрью, прося мира на шесть лет, и сътвори с ними мир». Стремление к миру было подкреплено делом: после заключения мира на Руси вследствие двухлетнего неурожая разразился голод, и булгары безвозмездно привели в русские города суда с продовольствием. Под 1236 годом: «Приидоша Татарове на Болгарскую землю и взяша славный Великий град Болгарский, избиша всех от стара и до юна и до сущаго младенца и град их сожгоша и землю всю их поплениша». Великий князь Юрий Всеволодович Владимирский принял на своей земле булгарских беженцев и расселил их по русским городам. Битва на реке Калке показала, что даже поражение соединённых сил в генеральном сражении является способом подорвать силы захватчиков и заставить их отказаться от планов дальнейшего наступления. Но в 1236 году Юрий Всеволодович Владимирский с братом Ярославом Новгородским, обладавшие крупнейшим на Руси военным потенциалом (под 1229 годом в летописи читаем: «и поклонишася Юрью вси, имуще отцом собе и господином»), не послали войска в помощь волжским булгарам, а использовали их для установления контроля над Киевом, тем самым положив конец черниговско-смоленской борьбе за него и взяв в свои руки бразды традиционного киевского сбора, который в начале XIII века ещё признавали все русские князья. Политическая ситуация на Руси в период 1235-1237 годов определялась также победами Ярослава Новгородского над Орденом меченосцев в 1234 году и Даниила Романовича Волынского над Тевтонским орденом в 1237 году.

Великий князь Юрий Всеволодович Владимирский принял на своей земле булгарских беженцев и расселил их по русским городам. Битва на реке Калке показала, что даже поражение соединённых сил в генеральном сражении является способом подорвать силы захватчиков и заставить их отказаться от планов дальнейшего наступления. Но в 1236 году Юрий Всеволодович Владимирский с братом Ярославом Новгородским, обладавшие крупнейшим на Руси военным потенциалом (под 1229 годом в летописи читаем: «и поклонишася Юрью вси, имуще отцом собе и господином»), не послали войска в помощь волжским булгарам, а использовали их для установления контроля над Киевом, тем самым положив конец черниговско-смоленской борьбе за него и взяв в свои руки бразды традиционного киевского сбора, который в начале XIII века ещё признавали все русские князья. Политическая ситуация на Руси в период 1235-1237 годов определялась также победами Ярослава Новгородского над Орденом меченосцев в 1234 году и Даниила Романовича Волынского над Тевтонским орденом в 1237 году. Литва также действовала против Ордена меченосцев (битва при Сауле в 1236 году), в результате чего его остатки объединились с Тевтонским орденом.

Литва также действовала против Ордена меченосцев (битва при Сауле в 1236 году), в результате чего его остатки объединились с Тевтонским орденом.

Вторжение 1237—1238

О том, что нападение монголов на Русь в конце 1237 года не стало неожиданным, свидетельствуют письма-донесения венгерского монаха-миссионера, доминиканца Юлиана:

Многие передают за верное, и князь суздальский передал словесно через меня королю венгерскому, что татары днём и ночью совещаются, как бы прийти и захватить королевство венгров-христиан. Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего…Ныне же, находясь на границах Руси, мы близко узнали действительную правду о том, что всё войско, идущее в страны Запада, разделено на четыре части. Одна часть у реки Этиль (Волги) на границах Руси с восточного края подступила к Суздалю. Другая же часть в южном направлении уже нападала на границы Рязани, другого русского княжества. Третья часть остановилась против реки Дона, близ замка Oveheruch, также княжества русских. Они, как передавали нам словесно сами русские, венгры и болгары, бежавшие перед ними, ждут того, чтобы земля, реки и болота с наступлением ближайшей зимы замёрзли, после чего всему множеству татар легко будет разграбить всю Русь, всю страну Русских. Они, как передавали нам словесно сами русские, венгры и болгары, бежавшие перед ними, ждут того, чтобы земля, реки и болота с наступлением ближайшей зимы замёрзли, после чего всему множеству татар легко будет разграбить всю Русь, всю страну Русских. |

Монголы направили основной удар на Рязанское княжество (см. Оборона Рязани). Юрий Всеволодович послал на помощь рязанским князьям соединённое войско: своего старшего сына Всеволода со всими людьми[7], воеводу Еремея Глебовича, отступившие из Рязани силы во главе с Романом Ингваревичем и новгородские полки[8] — но было уже поздно: Рязань пала после 6-дневной осады 21 декабря. Посланное войско успело дать захватчикам жестокий бой под Коломной (на территории Рязанской земли), но было разбито.

Монголы вторглись во Владимиро-Суздальское княжество. Юрий Всеволодович отошёл на север и стал собирать войско для новой битвы с противником. «В пределах земли Суздальской» монголов нагнал вернувшийся из Чернигова «в малой дружине» рязанский боярин Евпатий Коловрат вместе с остатками рязанских войск и благодаря внезапности нападения смог нанести им существенные потери (в некоторых редакциях «Повести о разорении Рязани Батыем» рассказывается о торжественных похоронах Евпатия Коловрата в Рязанском соборе 11 января 1238 года[9]). 20 января после 5-дневного сопротивления пала Москва, которую защищали младший сын Юрия Владимир и воевода Филипп Нянка «с малым войском», Владимир Юрьевич попал в плен и затем был убит перед стенами Владимира. Сам Владимир был взят 7 февраля после пяти дней осады (см. Оборона Владимира), в нём погибла вся семья Юрия Всеволодовича. Кроме Владимира, в феврале 1238 года были сожжены Суздаль, Юрьев-Польский, Стародуб-на-Клязьме, Городец, Кострома, Галич-Мерьский, Вологда, Ростов, Ярославль, Углич, Кашин, Кснятин, Дмитров и Волок Ламский, наиболее упорное сопротивление кроме Москвы и Владимира оказали Переяславль-Залесский (взят чингизидами сообща за 5 дней), Тверь и Торжок (оборона 22 февраля — 5 марта), лежавшие на прямом маршруте основных монгольских сил от Владимира к Новгороду. В Твери погиб один из сыновей Ярослава Всеволодовича, имя которого не сохранилось. На поволжские города, защитники которых ушли со своими князьями Константиновичами к Юрию на Сить, обрушились второстепенные силы монголов во главе с тёмником Бурундаем.

20 января после 5-дневного сопротивления пала Москва, которую защищали младший сын Юрия Владимир и воевода Филипп Нянка «с малым войском», Владимир Юрьевич попал в плен и затем был убит перед стенами Владимира. Сам Владимир был взят 7 февраля после пяти дней осады (см. Оборона Владимира), в нём погибла вся семья Юрия Всеволодовича. Кроме Владимира, в феврале 1238 года были сожжены Суздаль, Юрьев-Польский, Стародуб-на-Клязьме, Городец, Кострома, Галич-Мерьский, Вологда, Ростов, Ярославль, Углич, Кашин, Кснятин, Дмитров и Волок Ламский, наиболее упорное сопротивление кроме Москвы и Владимира оказали Переяславль-Залесский (взят чингизидами сообща за 5 дней), Тверь и Торжок (оборона 22 февраля — 5 марта), лежавшие на прямом маршруте основных монгольских сил от Владимира к Новгороду. В Твери погиб один из сыновей Ярослава Всеволодовича, имя которого не сохранилось. На поволжские города, защитники которых ушли со своими князьями Константиновичами к Юрию на Сить, обрушились второстепенные силы монголов во главе с тёмником Бурундаем. 4 марта 1238 года они неожиданно напали на русское войско (см. Битва на реке Сити) и смогли разбить его, однако, и сами «великую язву понесли, пало и их немалое множество». В битве вместе с Юрием погиб Всеволод Константинович, Василько Константинович попал в плен и впоследствии был убит.

4 марта 1238 года они неожиданно напали на русское войско (см. Битва на реке Сити) и смогли разбить его, однако, и сами «великую язву понесли, пало и их немалое множество». В битве вместе с Юрием погиб Всеволод Константинович, Василько Константинович попал в плен и впоследствии был убит.

После взятия 5 марта 1238 года Торжка основные силы монголов, соединившись с остатками войска Бурундая, не дойдя 100 вёрст до Новгорода, повернули назад в степи (по разным версиям, из-за весенней распутицы [10] или из-за высоких потерь). На обратном пути упорное сопротивление оказал им город Козельск. Около семи недель безуспешно пытались захватить город монголы (см. Оборона Козельска). В мае 1238 года им наконец это удалось, понеся большие потери как в технике, так и в людских ресурсах.

Ярослав Всеволодович наследовал Владимир за братом Юрием, а Киев занял Михаил Черниговский, сконцентрировав в своих руках таким образом Галицкое княжество, Киевское княжество и Черниговское княжество.

Вторжения 1238—1239

В конце 1238 — начале 1239 года монголы во главе с Субэдэем, подавив восстание в Волжской Булгарии и Мордовской земле, снова вторглись на Русь, разорили окрестности Нижнего Новгорода, Гороховец, Городец, Муром, вторично — Рязань. 3 марта 1239 года отряд под командованием Берке разорил Переяславль Южный.

К этому периоду относится и вторжение литовцев в Смоленское великое княжество и поход галицких войск на Литву с участием 12-летнего Ростислава Михайловича (воспользовавшись отсутствием основных галицких сил, Даниил Романович Волынский захватил Галич, утвердившись в нём окончательно). Учитывая гибель владимирского войска на Сити в начале 1238 года, этот поход сыграл определённую роль в успехе Ярослава Всеволодовича под Смоленском. Кроме того, когда летом 1240 года шведские феодалы вместе с тевтонскими рыцарями развернули наступление на Новгородскую землю, в битве на р. Неве сын Ярослава Александр Новгородский останавливает шведов силами своей дружины, а начало успешных самостоятельных действий войск Северо-Восточной Руси после нашествия относится лишь к периоду 1242-1245 годов (Ледовое побоище и победы над литовцами).

Второй этап (1239—1240)

Черниговское княжество

После начавшейся 18 октября осады с применением мощной осадной техники монголами был взят Чернигов (войско под руководством князя Мстислава Глебовича неудачно пыталось помочь городу). После падения Чернигова монголы не пошли на север, а занялись грабежом и разорением на востоке, вдоль Десны и Сейма — археологические исследования показали, что Любеч (на севере) был не тронут, зато пограничные с Половецкой степью городки княжества, такие как Путивль, Глухов, Вырь и Рыльск, были разрушены и опустошены[5]. В начале 1240 года войско во главе с Мунке вышло на левый берег Днепра напротив Киева. В город было отправлено посольство с предложением о сдаче, но было уничтожено. Киевский князь Михаил Всеволодович уехал в Венгрию с тем, чтобы сосватать дочь короля Белы IV Анну за своего старшего сына Ростислава (бракосочетание состоится лишь в 1244 году в ознаменование союза против Даниила Галицкого).

Даниил Галицкий захватил в Киеве попытавшегося занять великое княжение смоленского князя Ростислава Мстиславича и посадил в городе своего тысяцкого Дмитра, вернул Михаилу жену (свою сестру), захваченную Ярославом Ингваревичем на пути в Венгрию, дал Михаилу в кормление Луцк (с перспективой возвращения в Киев), его союзнику Изяславу Владимировичу Новгород-Северскому — Каменец.

Лаврентьевская летопись отмечает под 1241 годом убийство монголами рыльского князя Мстислава (по версии Л.Войтовича, сына Святослава Ольговича Рыльского).

Юго-Западная Русь

5 сентября 1240 года монгольское войско во главе с Батыем и другими чингизидами осадило Киев и только 19 ноября (по другим данным, 6 декабря; возможно, именно 6 декабря пал последний оплот защитников — Десятинная церковь) взяло его. Владевший в это время Киевом Даниил Галицкий находился в Венгрии, пытаясь — как и Михаил Всеволодович годом раньше — заключить династический брак с королём Венгрии Белой IV, и также безуспешно (бракосочетание Льва Даниловича и Констанции в ознаменование галицко-венгерского союза состоится лишь в 1247 году). Обороной «матери городов русских» руководил тысяцкий Дмитр. В «Жизнеописании Даниила Галицкого» говорится о Данииле: «и воротился от короля, и приехал в Синеволодское, в монастырь святой Богородицы…и возвратился назад в Угры, ибо не мог пройти в Русскую землю, поскольку мало с ним было дружины». Дмитр попал в плен. Были взяты Ладыжин и Каменец. Кременец монголам взять не удалось. Взятие Владимира-Волынского ознаменовалось важным событием во внутримонгольской политике — от Батыя в Монголию ушли Гуюк и Мунке. Уход туменов самых влиятельных (после Батыя) чингизидов, несомненно, уменьшил силы монгольской армии[5]. Дмитр убедил Батыя идти на угров и оставить Галицию:

Дмитр попал в плен. Были взяты Ладыжин и Каменец. Кременец монголам взять не удалось. Взятие Владимира-Волынского ознаменовалось важным событием во внутримонгольской политике — от Батыя в Монголию ушли Гуюк и Мунке. Уход туменов самых влиятельных (после Батыя) чингизидов, несомненно, уменьшил силы монгольской армии[5]. Дмитр убедил Батыя идти на угров и оставить Галицию:

| Не задерживайся в земле этой долго, время тебе на угров уже идти. Если же медлить будешь, земля та сильная, соберутся на тебя и не пустят тебя в землю свою». Про то говорил ему, поскольку видел землю Русскую, гибнущую от нечестивого[11]. |

Основные силы монголов во главе с Байдаром вторглись в Польшу, остальные во главе с Батыем, Каданом и Субэдэем, взяв за три дня Галич — в Венгрию.

Ипатьевская летопись под 1241 годом упоминает князей Понизья (болоховских), согласившихся платить дань монголам зерном и тем самым избежавших разорения своих земель, их поход вместе с князем Ростиславом Михайловичем на город Бакоту и удачный карательный поход Романовичей; под 1243 годом — поход двух военачальников Батыя на Волынь вплоть до города Володавы в среднем течении Западного Буга.

Историческое значение

В результате нашествия погибло около половины населения. Киев, Владимир, Суздаль, Рязань, Тверь, Чернигов, Новгород-Северский и другие крупные города были разрушены. Исключение составили Великий Новгород, Псков, Смоленск, а также города Полоцкого и Турово-Пинского княжеств. Развитая городская культура Древней Руси была уничтожена.

На несколько десятков лет в русских городах практически прекращается строительство из камня. Исчезли сложные ремёсла, такие как производство стеклянных украшений, перегородчатой эмали, черни, зерни, полихромной поливной керамики. «Русь была отброшена назад на несколько столетий, и в те века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично проходить часть того исторического пути, который был проделан до Батыя» (Рыбаков Б. А., «Ремесло Древней Руси, 1948, с.525-533,780-781»).

Южные русские земли потеряли почти всё осёдлое население. Уцелевшее население уходило на лесной северо-восток, концентрируясь в междуречье Северной Волги и Оки. Здесь были более бедные почвы и более холодный климат, чем в южных полностью разорённых регионах Руси, а торговые пути находились под контролем монголов. В своём социально-экономическом развитии Русь была значительно отброшена назад.

Уцелевшее население уходило на лесной северо-восток, концентрируясь в междуречье Северной Волги и Оки. Здесь были более бедные почвы и более холодный климат, чем в южных полностью разорённых регионах Руси, а торговые пути находились под контролем монголов. В своём социально-экономическом развитии Русь была значительно отброшена назад.

Историки военного дела к тому же отмечают тот факт, что процесс дифференциации функций между формированиями стрелков и отрядами тяжёлой кавалерии, специализировавшейся на прямом ударе холодным оружием, на Руси сразу же после нашествия оборвался: произошла унификация этих функций в лице одного и того же воина-феодала, вынужденного и стрелять из лука, и биться копьём и мечом. Таким образом, русское войско, даже в своей отборной, чисто феодальной по составу части (княжеские дружины), было отброшено назад на пару веков: прогресс в военном деле всегда сопровождался расчленением функций и закреплением их за последовательно возникавшими родами войск, их унификация (вернее, реунификация) — явный признак регресса. Как бы то ни было, русские летописи XIV века не содержат и намёка на отдельные отряды стрелков, подобные генуэзским арбалетчикам, английским лучникам эпохи Столетней войны. Это и понятно: такие отряды из «даточных людей» не сформировать, требовались стрелки-профессионалы, то есть оторвавшиеся от производства люди, продававшие своё искусство и кровь за звонкую монету; Руси же, отброшенной назад и экономически, наёмничество было просто не по карману[12].

Как бы то ни было, русские летописи XIV века не содержат и намёка на отдельные отряды стрелков, подобные генуэзским арбалетчикам, английским лучникам эпохи Столетней войны. Это и понятно: такие отряды из «даточных людей» не сформировать, требовались стрелки-профессионалы, то есть оторвавшиеся от производства люди, продававшие своё искусство и кровь за звонкую монету; Руси же, отброшенной назад и экономически, наёмничество было просто не по карману[12].

См. также

- Битва на реке Калке

- Западный поход монголов

- Оборона Рязани

- Битва у Коломны

- Оборона Владимира

- Битва на реке Сити

- Оборона Козельска

- Оборона Киева (1240)

- Юрий Всеволодович

- Агафия Всеволодовна

- Феодора Юрьевна

- Монголо-татарское иго

- Золотая Орда

Примечания

- ↑ 1 2 «Сокровенное сказание монголов». Перевод С. А. Козина[1]

- ↑ 1 2 Энциклопедический Словарь Ф.

А. Брокгауза и И. А. Ефрона, ст.»Золотая орда», Н.Веселовский[2]

А. Брокгауза и И. А. Ефрона, ст.»Золотая орда», Н.Веселовский[2] - ↑ Джувейни, Ата Малик. История завоевателя мира[3]

- ↑ Лаврентьевская летопись. Статья 6737.; Гагин И. А. Булгаро-монгольские войны первой половины XIII в.

- ↑ 1 2 3 Р. П. Храпачевский. Военная держава Чингихана — М: ООО «Издательство ACT», 2004[4]

- ↑ Каргалов В. В. Конец ордынского ига — М.: Наука, 1980[5]

- ↑ Ипатьевская летопись[6]

- ↑ Лаврентьевская летопись[7]

- ↑ Советская военная энциклопедия в 8-ми томах, том 3.

- ↑ Продолжительность ледостава. Карта-схема[8]

- ↑ «Жизнеописание Даниила Галицкого»[9]

- ↑ «Связь времён», Нестеров Ф. Ф. (рец. ДИН, проф. Каргалов В. В., М, «Молодая гвардия», 1984)

Повесть о взятии Рязани Батыем — История русской литературы

В рубрику ::: XIII век

Повесть о взятии Рязани Батыем не является документальным изложением борьбы рязанцев в 1237 году с врагом, который вторглись в княжество. Среди участников битвы упоминается много имен, неизвестных в летописных источниках. Некоторые из князей, воевавших, согласно «Сказанию», против Батыя, уже умерли к 1237 г. (например, Всеволод Пронский, умерший в 1208 г., и Давид Муромский, умерший в 1228 г.) и Олег Рыжий, как говорят, умер в нем. (когда на самом деле он находился в плену до 1252 г. и умер в 1258 г.). Эти отступления от исторической действительности позволяют предположить, что Повесть была написана через некоторое время после действительного события, когда действительные факты претерпели в сознании людей известное эпическое обобщение. Эпическое обобщение произведения видно и в том, что все рязанские князья, сражавшиеся в битве с Батыем, объединены в единое исполинское войско и названы в «Сказании» братьями. В то же время мы не должны датировать написание «Повести» слишком далеко от описываемого в ней события. Вероятно, она была написана не позднее середины четырнадцатого века. Об этом, пишет Дмитрий Лихачев, «подсказывает и интенсивность скорби по поводу событий батыевского нашествия, которая еще не смягчилась и не уменьшилась от времени, и ряд характерных подробностей, которые могли запомниться лишь ближайшими поколениями».

Среди участников битвы упоминается много имен, неизвестных в летописных источниках. Некоторые из князей, воевавших, согласно «Сказанию», против Батыя, уже умерли к 1237 г. (например, Всеволод Пронский, умерший в 1208 г., и Давид Муромский, умерший в 1228 г.) и Олег Рыжий, как говорят, умер в нем. (когда на самом деле он находился в плену до 1252 г. и умер в 1258 г.). Эти отступления от исторической действительности позволяют предположить, что Повесть была написана через некоторое время после действительного события, когда действительные факты претерпели в сознании людей известное эпическое обобщение. Эпическое обобщение произведения видно и в том, что все рязанские князья, сражавшиеся в битве с Батыем, объединены в единое исполинское войско и названы в «Сказании» братьями. В то же время мы не должны датировать написание «Повести» слишком далеко от описываемого в ней события. Вероятно, она была написана не позднее середины четырнадцатого века. Об этом, пишет Дмитрий Лихачев, «подсказывает и интенсивность скорби по поводу событий батыевского нашествия, которая еще не смягчилась и не уменьшилась от времени, и ряд характерных подробностей, которые могли запомниться лишь ближайшими поколениями». ». 27

». 27

Мы рассматриваем «Повесть о взятии Рязани Батыем» вместе с произведениями XIII века, посвященными монгольскому нашествию, поскольку в них отражены эпические предания о походе Батыя на Рязань, некоторые из которых, возможно, были созданы вскоре после 1237 года.

«Повесть о взятии Рязани Батыем» производит впечатление самостоятельного произведения, хотя в древнерусской рукописной традиции она входит в состав сборника, состоящего из текстов об иконе святителя Николая. Эта икона была доставлена в Рязанские земли из Корсуни (Херсонеса)[1], города, в котором, по преданию, крестился Владимир I и где до монгольского нашествия проживало много русских. В состав сборника входят: 1) Сказание о святителе Николае Заразском, рассказ о том, как икона святителя Николая была привезена из Корсуни в Рязанское княжество «хранителем» иконы Евстафием; 2) «Повесть о взятии Рязани Батыем»; 3) Панегирик Княжескому Дому Рязанскому; 4) «родословная» «хранителей» иконы.

Первый рассказ основан на теме, очень распространенной в средневековой литературе, а именно на переносе священных предметов (креста, иконы, реликвии и т. д.) из одного места в другое. Здесь этот традиционный сюжет тесно связан с исторической ситуацией, непосредственно предшествовавшей нашествию Батыя.

Сказание о святителе Николае Заразском начинается с указания на то, когда произошло событие: «В году 6733 (1225). В царствование великого князя Георгия Владимирского… привезена чудотворная икона…» 28 Святитель Николай несколько раз является во сне Евстафию и повелевает своему «хранителю» отнести его икону из Корсуни в Рязань. Дмитрий Лихачев дает следующий ответ на вопрос о том, почему святитель Николай «гонял» Евстафия из Корсуни в Рязань: наступлением монгольских полчищ, заполонили причерноморские степи и отрезали Корсунь от русского севера. Следует помнить, что путешествие Евстафия произошло «на третий год после битвы на Калке» и что святой Николай «запретил» Евстафию переходить опасные половецкие степи. Не случайно Рязань была выбрана как более безопасное место для «покровителя» торговли святителя Николая. Связи Рязани с Северным Кавказом и побережьем Черного моря прослеживаются с давних времен». 29

Не случайно Рязань была выбрана как более безопасное место для «покровителя» торговли святителя Николая. Связи Рязани с Северным Кавказом и побережьем Черного моря прослеживаются с давних времен». 29

После многих злоключений Евстафий наконец прибывает в Рязанскую землю. Святитель Николай является рязанскому князю Феодору, сыну Юрия (князь с таким именем в летописях не упоминается), повелевает ему торжественно встретить свою икону и предсказывает, что князь, его будущие жена и сын обретут « Царство Небесное». История заканчивается рассказом о том, как сбывается пророчество святителя Николая. В 1237 году Феодор был убит «безбожным правителем Батыем на реке у Воронежа». Узнав о смерти мужа, жена Феодора, княгиня Евпраксия, убивает себя и своего малолетнего сына Ивана, выпрыгнув «из своего высокого дворца». После этого икона святителя Николая стала называться иконой святителя Николая Заразского, потому что благочестивая княгиня Евпраксия заразилась, «бросившись на смерть», со своим сыном, князем Иваном. Тематически «Слово о святителе Николае Заразском» тесно связано с последующим «Сказанием о взятии Рязани Батыем», из которого мы узнаем, как и за что был убит Батыем князь Феодор и какие страдания принес Батый Рязанской земле.

Тематически «Слово о святителе Николае Заразском» тесно связано с последующим «Сказанием о взятии Рязани Батыем», из которого мы узнаем, как и за что был убит Батыем князь Феодор и какие страдания принес Батый Рязанской земле.

Повесть начинается в манере летописи: «В году 6745 (1237) … безбожный правитель Батый пришел в землю Русскую…» Далее следует отрывок, аналогичный летописному рассказу о пришествии Батыя, говорящий, что Батый потребовал от рязанцев десятину всего и, объявив об отказе великого князя владимирского, идти на помощь рязанцам.

Великий князь Рязанский Юрий, не получая помощи от князя Владимира, советуется с товарищами-князьями и решает задобрить Батыя подарками. Его сын Феодор везет подарки из Рязани Батыю. Батый принимает их и обещает пощадить Рязанское княжество. Но потом он «стал просить у рязанских князей их дочерей и сестер, чтобы разделить с ним ложе». Один из рязанских дворян из зависти сказал Батыю, что жена Феодора «знатного происхождения и телом красивее всех прочих». В ответ на требование Батыя «отведать красоты» его жены князь «осмелился возразить правителю: «Не пристало нам, христианам, приводить к тебе, нечестивый правитель, жен наших для блуда. Когда вы победите нас, тогда вы будете владеть и нашими женами». Взбешенный дерзким ответом Феодора, Батый приказывает убить князя и всех, кто был с ним. Смерть Евпраксии и ее сына описана почти теми же словами, что и в «Повести о святителе Николае Заразском».

В ответ на требование Батыя «отведать красоты» его жены князь «осмелился возразить правителю: «Не пристало нам, христианам, приводить к тебе, нечестивый правитель, жен наших для блуда. Когда вы победите нас, тогда вы будете владеть и нашими женами». Взбешенный дерзким ответом Феодора, Батый приказывает убить князя и всех, кто был с ним. Смерть Евпраксии и ее сына описана почти теми же словами, что и в «Повести о святителе Николае Заразском».

Это экспозиция Сказки. Хотя на первый взгляд этот эпизод кажется самостоятельным, он тесно связан с основной темой произведения, а именно с тем, что все попытки умилостивить врага и примириться с ним бессмысленны и могут привести лишь к полному подчинению. Единственный выход — бороться с захватчиками, даже если эта борьба не приведет к победе. Изложение «Повести» связано с последующим развитием сюжета обращением Юрия к рязанским князьям и людям, когда до города доходит известие о смерти его сына: «Лучше нам смертью вечную славу стяжать, чем быть во власти язычников». В этом призыве к борьбе с недругом заключена главная тема всех эпизодов произведения, что смерть лучше позорного рабства. Слова Юрия напоминают обращение Игоря Святославича к своим воинам перед отходом в поход в «Слове о царском войске»: «Братия и воины! Лучше быть убитым, чем взятым в плен!» Это не свидетельствует о прямой связи Повести со «Словом». Скорее всего, это совпадение объясняется одинаковым отношением двух произведений к воинской чести, патриотизму и гражданскому пафосу.

В этом призыве к борьбе с недругом заключена главная тема всех эпизодов произведения, что смерть лучше позорного рабства. Слова Юрия напоминают обращение Игоря Святославича к своим воинам перед отходом в поход в «Слове о царском войске»: «Братия и воины! Лучше быть убитым, чем взятым в плен!» Это не свидетельствует о прямой связи Повести со «Словом». Скорее всего, это совпадение объясняется одинаковым отношением двух произведений к воинской чести, патриотизму и гражданскому пафосу.

Встретили рязанцы Батыя у пределов Рязанской земли «и напали на него, и стали биться с ним крепко и мужественно, и завязался жестокий и страшный бой. Русские сражались так храбро, что даже Батый встревожился. Но неприятельские силы были так велики, что на каждого рязанца приходилось по тысяче, а каждые два рязанца сражались «против десяти тысяч». Кочевники дивились «силе и мужеству» русских и с трудом преодолевали их. Перечисляя поименно убитых в битве князей, автор «Повести» говорит, что все прочие «доблестные и удалые мужи рязанские» «погибли так же и испили ту же чашу смерти до дна».

Разгромив войско Юрия, Батый начал завоевывать Рязанскую землю. После пятидневной осады его люди взяли Рязань. «И ни одной живой души не осталось в городе: все умерли и испили одну и ту же чашу смерти до дна». Тишина, наступившая после ожесточенной битвы и страшной бойни («Не было там ни стенания, ни плача»), красноречиво свидетельствует о беспощадности врага. Ту же мысль подчеркивают слова о том, что некому было оплакивать умерших: ни отцам, ни матерям, чтобы оплакивать детей, и детям, чтобы оплакивать смерть родителей, и братьям, чтобы оплакивать своих братьев, — все вместе лежали мертвые.

Разграбив Рязань, Батый двинулся на Суздаль и Владимир, «намереваясь захватить русскую землю». В это время в Чернигове находился «некий дворянин, именем Евпатий Коловрат из Рязани». Узнав о бедствии, он поскакал в Рязань, но было поздно. Тогда он собрал отряд из «тысячи семисот мужей, которых Бог сохранил за городом», поспешил «в погоню за безбожным правителем и успел догнать его в земле Суздальской». Бойцы Евпатия сражались с такой безрассудной храбростью, что враги «становились, как пьяные или безумные люди» и «монголы думали, что мертвые ожили».

Бойцы Евпатия сражались с такой безрассудной храбростью, что враги «становились, как пьяные или безумные люди» и «монголы думали, что мертвые ожили».

Нападение Евпатия на огромное войско Батыя с небольшим отрядом рязанцев, случайно уцелевших в недавней резне, закончилось поражением. Но это было героическое поражение, символизировавшее воинскую доблесть и беззаветное мужество русских воинов. Врагу удалось уничтожить «могучего великана» Евпатия только с помощью таранного оружия. Подобно легендарному витязю, Евпатий сразил огромное количество лучших воинов Батыя, одних разрубив надвое, а других пригвоздив «к седлу». Мужчины с ним тоже дрались, как герои народных сказаний.

Стиль народного эпоса чувствуется не только в фигурах Евпатия и его людей, но и во всем характере этого эпизода. Солдатам Батыя удается взять в плен нескольких рязанцев, «обморочных от ран». На вопрос Батыя, кто они и кто их подослал, пленники отвечают в традиционной эпической манере: «Мы идем от князя Ингваря Ингоревича Рязанского, чтобы почтить тебя, могучий правитель, и сопровождать тебя с честью и оказать тебе честь. ” Они просят Батыя не «обижаться»: вас, мол, так много, что мы не успеем «налить чашу за такое великое монгольское войско». Эпизод заканчивается словами, что Батый «дивился их мудрому ответу».

” Они просят Батыя не «обижаться»: вас, мол, так много, что мы не успеем «налить чашу за такое великое монгольское войско». Эпизод заканчивается словами, что Батый «дивился их мудрому ответу».

Батый и его полководцы были вынуждены признать огромную храбрость и беспримерную отвагу русских воинов. Глядя на мертвое тело Евпатия, князья и военачальники Батыя говорят, что никогда еще не видали они «таких храбрых и смелых мужей» и не слышали от отцов своих о таких мужественных воинах, которые, как «крылатые люди, не знают смерти и сражаются так упорно и храбро». , сидящих на конях своих, от одного до тысячи и от двух до десяти тысяч». Глядя на тело Евпатия, Батый восклицает:

«Если бы такой человек служил мне, я бы держал его прямо у своего сердца». Оставшимся в живых воинам из отряда Евпатия разрешается уйти целыми и невредимыми с телом героя. Нападение евпатийцев на неприятеля — это месть за разграбление Рязани и ее убитых.

После евпатского эпизода идет сообщение о прибытии в Рязань из Чернигова (по Повести) единственного оставшегося в живых рязанского князя Ингваря. При виде страшного опустошения Рязани и гибели всех родных Ингвар «закричал от сострадания, как труба, созывающая воинство, как орган сладостно звучащий». Горе его так велико, что он падает на землю «как труп». Ингвар хоронит останки погибших и оплакивает их. По своей образности и фразеологии его причитания родственны народным причитаниям. Автор «Повести» широко использует в своем произведении народно-эпические предания о разграблении Батыем Рязани. Эпический элемент наиболее заметен в рассказе о Евпатии Коловрате. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что евпатский эпизод на самом деле представляет собой вставленную в текст эпическую песнь о Евпатии Коловрате. 30 Но и судьбы князя Феодора, его жены и сына в «Сказке» — тоже органические части единого законченного повествования. И все эти части прочно связаны между собой единой идеей самоотверженной мужественной защиты родины от вражеского нашествия, единой мыслью о том, что «лучше бы нам через смерть стяжать вечную славу, чем впасть в языческие Руки».

При виде страшного опустошения Рязани и гибели всех родных Ингвар «закричал от сострадания, как труба, созывающая воинство, как орган сладостно звучащий». Горе его так велико, что он падает на землю «как труп». Ингвар хоронит останки погибших и оплакивает их. По своей образности и фразеологии его причитания родственны народным причитаниям. Автор «Повести» широко использует в своем произведении народно-эпические предания о разграблении Батыем Рязани. Эпический элемент наиболее заметен в рассказе о Евпатии Коловрате. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что евпатский эпизод на самом деле представляет собой вставленную в текст эпическую песнь о Евпатии Коловрате. 30 Но и судьбы князя Феодора, его жены и сына в «Сказке» — тоже органические части единого законченного повествования. И все эти части прочно связаны между собой единой идеей самоотверженной мужественной защиты родины от вражеского нашествия, единой мыслью о том, что «лучше бы нам через смерть стяжать вечную славу, чем впасть в языческие Руки». Эта центральная идея Повести делает ее рассказом о героизме и величии человеческого духа.

Эта центральная идея Повести делает ее рассказом о героизме и величии человеческого духа.

После «Повести о взятии Рязани Батыем» следует «Похвалы Рязанскому княжескому дому». «Государи те… были христолюбивые рода, братолюбивые, белокурые лицом, светлоокие, боязливые лица, безмерно храбрые, легкие сердцем, к боярам добры, к гостям приветливы, к церкви прилежны, к пир, готовый к развлечениям своего государя, искусный в военном деле и величественный перед своими братьями и посланниками. Они имели мужественный ум, жили в истине и соблюдали чистоту души и тела без греха…» В «Похвале» подчеркнуты человеческие, духовные и статные добродетели, изображающие идеального русского князя, а воплощением этого идеала являются рязанские князья, убит. Похвалы особенно выделяются своим литературным мастерством.

Сказка о взятии Рязани Батыем — шедевр древнерусской литературы. Описание похода Батыя на Рязань носит повествовательный характер. Читатель с напряженным интересом следит за развитием событий.