Указатели | Тематика | Вторая мировая война — Нападение на СССР —

Указатели | Тематика | Вторая мировая война — Нападение на СССР — План «Барбаросса»Главная Указатели Тематика Вторая мировая война — Нападение на СССР — План «Барбаросса»

Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Указатели

- Новые поступления (60)

- Исторический период (29)

- Тематические коллекции (186)

- Тематика (2216)

- Именные коллекции (17)

- Имена (45929)

- Коллекции по странам (89)

- География (17260)

- Памятные даты (267)

- Тип материала (9)

- Автор документа (83010)

- Название документа (280237)

- Название (для иллюстраций) (245)

- Дата документа (816)

- Шифр (198252)

- Архив (1548)

- Сведения о публикации (63150)

- Даты (1139)

- Организации (76319)

- Социум (10769)

- Статус (10618)

- Издания (1703)

- Форум (7731)

- Виды документов (4340)

- Источник документа (1464)

- Составитель записи (1341)

- Автор издания (40)

- Название издания (1383)

- Место издания (107)

- Издательство (420)

- Год издания (150)

- Серия (75)

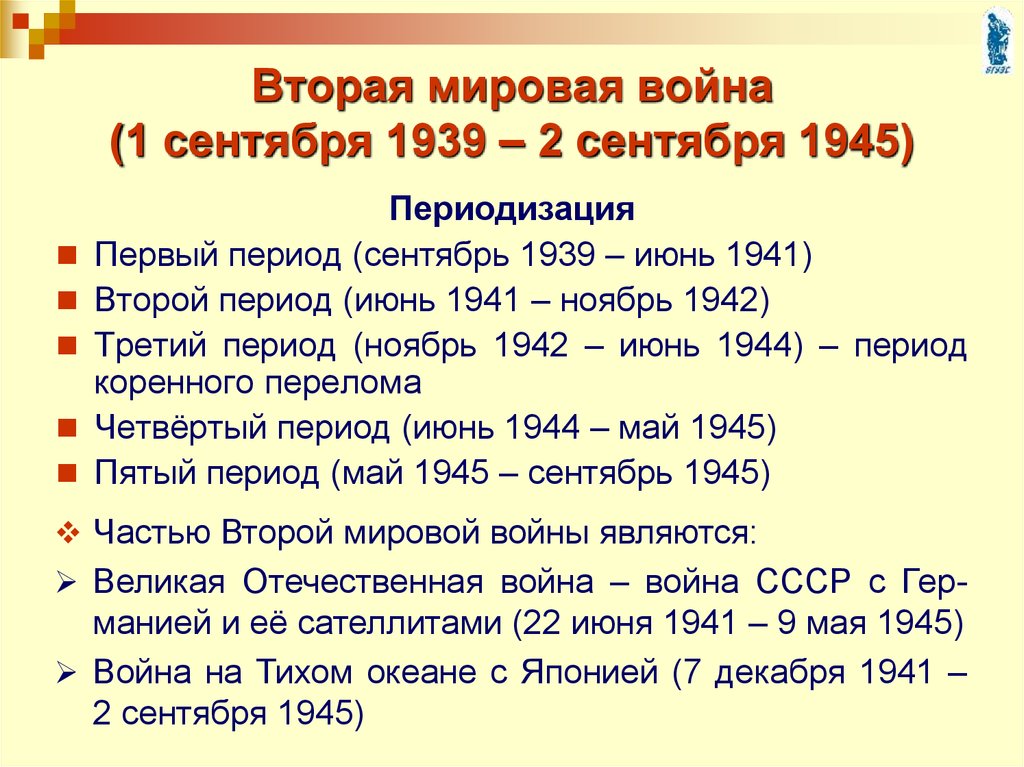

Тематика: Вторая мировая война — Нападение на СССР — План «Барбаросса» (78)

Беседа начальника штаба верховного главнокомандования Вермахта с командующим группой армий «Центр» 25.

7.1941 г.

7.1941 г.Беседа по случаю присутствия фюрера и верховного главнокомандующего Вермахтом в группе армий «Центр» 4.8.41 г.

Военное расписание германских войск на Востоке на 22 июня 1941 года

Вопросник для доклада о полученном боевом опыте. 9.12.41 г.

Выступление Геббельса в Имперском министерстве народного просвещения и пропаганды 28 июля 1941 года

Голицын В.В. Досье «Барбаросса»

Группе армий «ЮГ». 12 августа 1941 г.

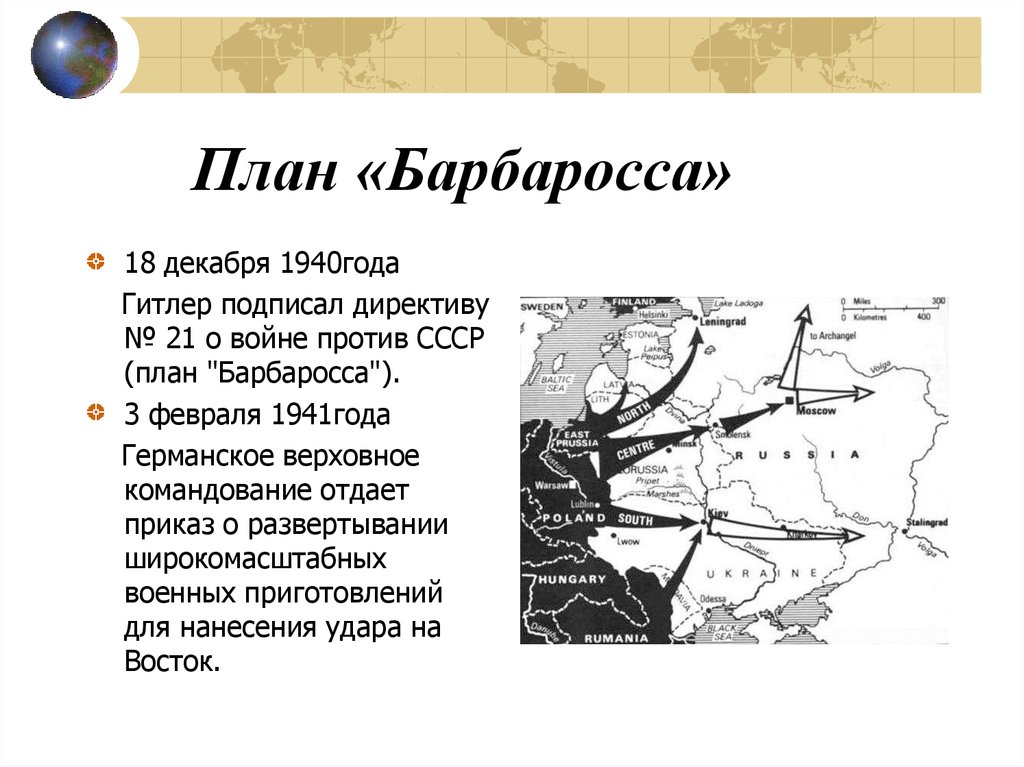

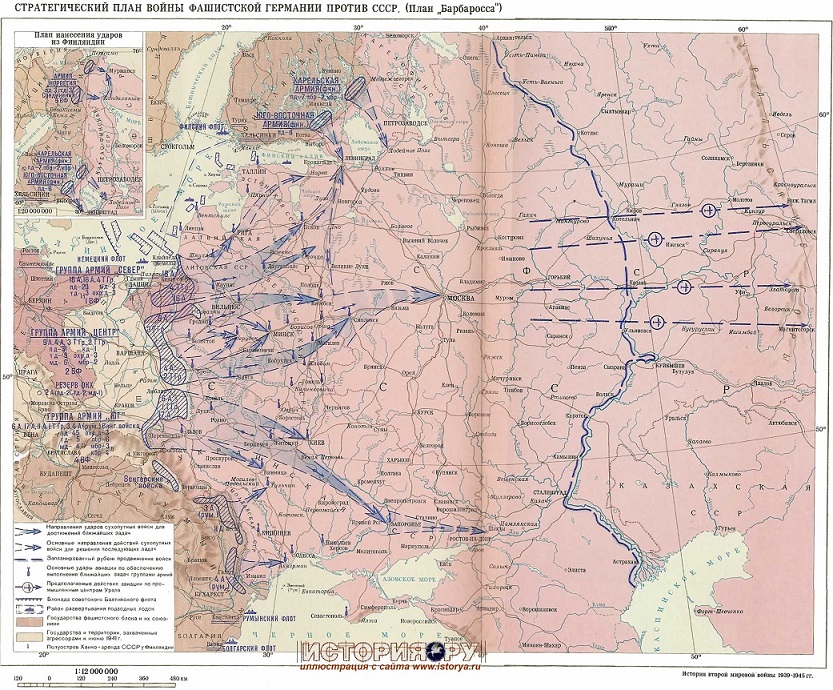

Директива № 21. План Барбаросса. 18.12.40 г.

Директива № 32. Подготовка к периоду после осуществления плана Барбаросса. 11.6.41 г.

Директива № 33. Дальнейшее ведение войны на Востоке. 19.7.41 г.

Директива № 34. 30.7.41 г.

Директива по дальнейшему проведению операций.

28 июля 1941 г.

28 июля 1941 г.Директива по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск Барбаросса. 31 января 1941 г.

Дневной отчёт армейской группы Гудериана. 13.8.1941 г.

Доклад о полученном боевом опыте. 11.12.41

Доклад Фюреру от 5 декабря 1940 г.

Донесение об оборонительных сооружениях

Дополнение к директиве 33. 23.7.41 г.

Дополнение к директиве № 34. 12.8.41 г.

Дополнительное указание к Директиве по дальнейшему проведению операций ОКХ оперативного отдела Генерального штаба сухопутных войск. № 1401/41g. Kdos. Chefs, от 28.7.41. 31 июля 1941 г.

Копия документа «Особые указания» командира 47-го танкового корпуса. 29.7.41 г.

Копия письма об атаке против бункеров.

4.7.1941 г.

4.7.1941 г.Копия советской инструкции для военнослужащего по применению бутылок с горючей жидкостью для борьбы с танками. 16 августа 1941 г.

Обращение командующего 47-го танкового корпуса к солдатам. 21 июня 1941 г.

Оперативные указания фюрера от 21.08.41 г.

Особое дело. 12.8.41 г.

Особое дело. 14.7.41 г.

Особое дело. 20.8.41 г.

Особое дело. 23.7.41 г.

Особое дело. 26.6.41 г.

Особое дело. 27.6.41 г.

Особое дело. 27.7.41 г.

Особое дело. 28.7.41 г.

Особое дело. 29.6.41 г.

Особое дело. 29.7.41 г.

Особое дело. 4.7.41 г.

Особое дело.

Особое дело. Соображения Фюрера по поводу общей обстановки. 8.7.41 г.

Отчет о положении дел 72-го пехотного полка. 12.8.41 г.

Оценка к карте обстановки сделанная вечером 10.8 оперативным отделом штаба оперативного руководства Вермахта

Оценка обстановки на Востоке отделом обороны страны штаба оперативного руководства Вермахта от 18.8.41 г.

Памятка по ведению войны с СССр (для рот). 18.6.1941

Письмо Адольфа Гитлера относительно продолжения операций войск группы армий «Центр». Эскиз. 22.8.41 г.

Письмо Главнокомандующего Группы армий «Юг» о недостаточных мерах охраны на фронте. 30.7.1941 г.

-

Письмо командира 46-й пехотной дивизии о дисциплине.

12.12.1941 г.

12.12.1941 г. Письмо командующего 11-й армией. 12 июля 1941 г.

Письмо-обращение командира 29-й моторизованной дивизии к солдатам. 21 июня 1941 г.

Повседневный приказ Управления XXXXVII танковым корпусом по корпусу № 2. 29.6.1941 г.

Подробное описание положения противника (по состоянию на 27.07.1941)

Посещение фюрером группы армий «Север» 21 июля 1941 г.

Предложения о продолжении операций группы армий «Центр» во взаимосвязи с операциями войск групп армий «Юг» и «Север». 18 августа 1941 г.

Приказ Адольфа Гитлера Главнокомандующему сухопутными войсками. 21.8.1941 г.

Приказ Генерального штаба сухопутных войск Германии Группе армий «Центр». 24.8.41 г.

Приказ командира 29-го артиллерийского полка.

5.7.1941 г.

5.7.1941 г.Приказ Фюрера после доклада главнокомандующего сухопутными войсками. 15.8.41 г.

Распоряжение Фюрера от 23.7.41 г.

Сведения для командования 42-го Армейского корпуса о полученном боевом опыте. 16.12.41 г.

Сведения о Красной армии. По состоянию на 15.1.41 г.

Совещание по планам Барбаросса и Зонненблюме от 3 февраля 1941 г.

Совещание. 1 июля 1941 г.

Совещание. 11 июля 1941 г.

Совещание. 2 июля 1941 г.

Совещание. 3 июля 1941 г.

Совещание. 4 июля 1941 г.

Совещание. 5 июля 1941 г.

Совещание. 6 июля 1941 г.

Совещание. 7 июля 1941 г.

Совещание.

9 июля 1941 г.

9 июля 1941 г.Соображения и распоряжения Фюрера от 28.7.1941 г.

Соображения от 3.7.1941 г.

Соображения Фюрера 17.12.40 г. начальнику штаба оперативного руководства Вермахта в связи с директивой «Марита» и «Барбаросса». 21.12.40 г.

Соображения Фюрера от 17.7.1941 г.

Соображения Фюрера от 30.6.1941 г.

Телефонограмма Главнокомандующему сухопутными войсками от начальника штаба оперативного руководства Вермахта 5.7.41 г.

Указание Генерального штаба сухопутных войск Германии Группе армий «Север» и Группе армий «Центр». 24.8.41 г.

Указание командования группы армий «Юг» о поддержании дисциплины. 27.10.41 г.

Указание о рассылке «Директивы по поведению воинских подразделений в России» во все командные инстанции 17-й танковой дивизии.

Июнь, 1941 г.

Июнь, 1941 г.Указание оперативного отдела штаба 46-й пехотной дивизии. 21.7.41 г.

Что было бы с нашей страной, если бы Гитлер победил во Второй мировой войне

Нюрнбергский военный трибунал установил, что в годы Второй мировой войны было разработано несколько вариантов «генерального плана Ост». Заметая следы своих преступлений, к концу войны нацисты уничтожили большую часть этих документов. Единственный уцелевший оригинал плана «Ост» был обнаружен американцами в 1947 году. Его автором был профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Конрад Мейер-Хетлинг. С 1941 по 1943 год этот человек возглавлял плановый отдел Главного управления СС и отвечал за разработку проекта колонизации захваченных территорий. Написанный им документ был отправлен Гиммлеру в мае 1942 года и стал последней и окончательной редакцией плана «Ост». Машинописный текст плана занимает сто страниц и сопровождается финансовыми расчетами, таблицами и схемами.

«Генеральный план Ост» предполагал не только разорение оккупированных областей СССР, но и их последующую колонизацию немцами, которая должна начаться после окончания войны.

На время войны оккупированные территории планировалось разделить на четыре военных губернаторства — рейхскомиссариата. Колонизацию оккупированных земель немцы планировали начать с Прибалтики, Западной Белоруссии, Ленинградской области, Центральной Украины и Крыма. План «Ост» предполагал создание 36 опорных пунктов и трех административных округов в районе Ленинграда, Херсона и Белостока. Сюда следовало переселить полтора миллионов немцев, а 90 процентов местных жителей — всего около 5 миллионов человек — частично загнать в гетто, выслать за Урал или уничтожить.

В плане «Ост» было указано, что следует понимать под германизацией новых колоний: «На переднем крае борьбы немецкой народности с русачеством и азиатчиной можно выделить ряд территорий, на которые должны привлекаться не только средства государственной власти, но в первую очередь сам немецкий человек в качестве коренного населения для обеспечения жизнеспособности Рейха. В этом совершенно чуждом окружении немецкую народность следует укоренить в самую почву и обеспечить ее биологическое существование на долгий срок».

Выражение «укоренить в самую почву» авторы плана понимали в прямом смысле этого слова. В первую очередь на Восток, по их мнению, следовало переселить немецких крестьян и наделить их земельными участками площадью от 40 до 100 гектаров. Внешне деревни колонистов должны были напоминать немецкие поселения XIX века. В каждой деревне планировалось возведение отдельных домов для членов нацистской партии, общежитий для «Гитлерюгенда», лекционных залов, бассейнов, спортплощадок, а также строительство дорог, прокладка телефонной связи и линий электропередачи. Представителям других народов владеть землей в таком поселении было бы строжайше запрещено.

По расчетам Мейера для успеха колонизации в течение 25 лет на оккупированные территории требовалось переселить 5 миллионов 650 тысяч немцев. К программе переселения планировалось привлечь немцев из всех уголков Европы и даже из-за океана. Для их перевозки был разработан проект ширококолейных железных дорог, которые должны были связать Берлин с покоренными Минском, Ленинградом, Москвой, Казанью, Сталинградом и Баку. Проект предусматривал строительство гигантских локомотивов, пассажирских составов и товарняков повышенной грузоподъемности. Проект пассажирских поездов включал специальные вагоны с сидячими и лежачими местами для остарбайтеров — подневольных русских рабочих, которых немцы собирались массово вывозить на принудительные работы в Германию.

Проект предусматривал строительство гигантских локомотивов, пассажирских составов и товарняков повышенной грузоподъемности. Проект пассажирских поездов включал специальные вагоны с сидячими и лежачими местами для остарбайтеров — подневольных русских рабочих, которых немцы собирались массово вывозить на принудительные работы в Германию.

В ранних редакциях плана «Ост» из заселяемых немцами областей планировалось выселить 31 миллион коренных жителей — почти половину всего населения оккупированных земель. Мейер считал, что сделать это в короткий срок будет невозможно. Он предложил иной план. Людей следовало переселить в особые резервации и дать им во временное пользование наименее плодородные земли. Фактически это обрекало их на голодную смерть. В своем плане Мейер писал: «Так как сейчас невозможно отказаться от сотрудничества с коренным населением Восточных областей, создаваемый на этом пространстве народный порядок должен быть нацелен на умиротворение местных жителей. Это умиротворение будет достигнуто за счет переселения прежних обитателей на другие колхозные и совхозные земли с одновременным предоставлением им права пользования земельными угодьями. Такое переселение должно быть увязано с разумным отбором по принципу личных заслуг, и оно должно идти рука об руку с социальным продвижением положительных сил чуждой народности».

Такое переселение должно быть увязано с разумным отбором по принципу личных заслуг, и оно должно идти рука об руку с социальным продвижением положительных сил чуждой народности».

Мейер подсчитал количество людей, которых следует выселить на первом этапе немецкой колонизации. Из городов Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининской областей, где проживало 3 миллиона 200 тысяч человек, следовало изгнать 3 миллиона жителей. Из нескольких городов юга Украины и Крыма с общим населением 790 тысяч человек планировалось выселить 650 тысяч. Оставшихся жителей предполагалось полностью онемечить. В наибольшей степени германизации должны были подвергнуться жители Прибалтики — свыше 50 процентов эстонцев, до 50 процентов латышей и около 15 процентов литовцев.

В 1947 году состоялся суд над Конрадом Мейером-Хетлингом. По причине того, что его план не был до конца реализован, Мейер избежал высшей меры наказания и отделался тюремным сроком. В 2002 году Берлинский университет имени Гумбольдта, сотрудники которого в годы войны участвовали в разработке плана «Ост», опубликовал следующее заявление: «Нельзя обвинять в содеянном потомков, но мы, как наследники виновников, и особенно представители Берлинского сельскохозяйственного факультета обязаны без пробелов изложить историческую правду и дать ей оценку. Мы просим прощения у всех умерших и переживших войну жертв, которым генеральный план «Ост» и его последствия принесли нескончаемые страдания».

Мы просим прощения у всех умерших и переживших войну жертв, которым генеральный план «Ост» и его последствия принесли нескончаемые страдания».

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал «История» проводит всенародную акцию-конкурс «Я горжусь». Каждый человек может снять и прислать на конкурс ролик о том, почему он гордится своим прадедом, дедом или кем-то из близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это история подвига, которая хранится в каждой российской семье. Ознакомиться с правилами конкурса, а также прислать свои работы можно на сайте ягоржусь.рф.

На правах рекламы 12+

Российская газета — Федеральный выпуск: №109(8163)

Поделиться:

ИсторияВторая мировая война

Об этой коллекции | Карты военного положения Второй мировой войны | Цифровые коллекции

[16 декабря 1944 г. ], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

[18 декабря 1944 г.], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

[21 декабря 1944 г.], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

[23 декабря 1944 г.], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

[25 декабря 1944 г.], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

[1 января 1945 г.], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

[3 января, 1945], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

[15 января 1945 г.], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

[18 января 1945 г.], карта обстановки штаба 12-й группы армий.

Прослушать эту страницу

Эта коллекция содержит карты с указанием позиций войск с 6 июня 1944 г. по 26 июля 1945 г. Начиная со дня вторжения в день «Д» карты ежедневно дают подробные сведения о военных кампаниях в Западной Европе, показывая продвижение союзных войск по мере их развертывания. продвигаться в сторону Германии. Некоторые листы сопровождаются рассекреченным «Отчетом G-3», содержащим подробную информацию о позициях войск за период с 3 марта 1945 г. по 26 июля 1945 г. Эти карты и отчеты использовались командующими войсками Соединенных Штатов в их оценке. кампаний и для планирования будущих стратегий.

Эти карты и отчеты использовались командующими войсками Соединенных Штатов в их оценке. кампаний и для планирования будущих стратегий.

Коллекция состоит из 416 печатных карт и 115 отчетов, оригиналы которых хранятся в Отделе географии и карт Библиотеки Конгресса.

Карты военной обстановки Северо-Западной Европы времен Второй мировой войны

Фрагмент карты Двенадцатой группы армий по состоянию на 6 июня 1944 года. Коллекция ситуационных карт Двенадцатой группы армий дает интересные сведения об операциях армии США в северо-западной Европе во время Второй мировой войны. Сборник охватывает время с 6 июня 19 г.44 Высадки союзников в Нормандии до оккупации союзников в июле 1945 года. Каждая карта представляет собой картографический снимок, который сохраняет ежедневное расположение сил союзников и Оси, как оно понимается оперативным штабом (G-3) Первой группы армий Соединенных Штатов ( FUSAG), а позже и Двенадцатая группа армий. Исследователи, просматривающие карты, могут легко проследить продвижение западных союзников в Европе по перемещению символов юнитов и линии фронта. Даже неопытный глаз может идентифицировать важные сражения по концентрации символов юнитов на картах. Однако коллекция ситуационных карт имеет большее значение, чем их использование в качестве легко интерпретируемого отображения операций Западного фронта во время Второй мировой войны.

Даже неопытный глаз может идентифицировать важные сражения по концентрации символов юнитов на картах. Однако коллекция ситуационных карт имеет большее значение, чем их использование в качестве легко интерпретируемого отображения операций Западного фронта во время Второй мировой войны.

В дополнение к представлению общего масштаба кампании, карты ситуации содержат превосходную первичную информацию, отражающую неполную и неточную информацию, доступную оперативному командующему, генералу Омару Н. Брэдли, и его штабу по планированию во время кампании. Напротив, официальные и академические истории, написанные постфактум, реконструируют историческую расстановку сил, используя дополнительные источники, недоступные участникам во время событий. Эти реконструкции задним числом рассеивают туман войны и дают сегодняшнему читателю силу всеведения, недоступную командирам во время кампании. Любой историк, комментирующий прошлые планы и решения командира, должен использовать источники, современные процессу принятия решений командиром, такие как эти карты ситуации, а не полагаться на расширенные реконструкции.

Хотя самая важная и легко распознаваемая информация, изображенная на карте, — это черная надпечатка расположения подразделений, есть и другая важная информация, включая границы зон операций между силами США, Великобритании, Канады и Свободной Франции, прямоугольники с указанием Оси подразделения, которые, как считается, находились в пути в Северную Францию, ящики со списком ненайденных подразделений и добавление красной надпечатки с изображением немецких государств и довоенных национальных границ, которая была добавлена после перемирия. Также после перемирия была добавлена стоп-линия между западными союзниками и советскими войсками. Интересно, что стоп-линия не была статичной после перемирия, и были внесены небольшие коррективы в линию между американскими и советскими войсками в австрийской зоне.

Более внимательное изучение символов подразделений на картах показывает неполноту, неопределенность и неточность информации, вызванной туманом войны, доступной оперативному штабу. Кроме того, более тщательное изучение также дает доказательства неудач разведки во время войны. Например, неточности в расположении подразделений отмечены аннотацией «не подтверждено», а неопределенные обозначения подразделений отмечены ? рядом с символами единиц. Примечательно, что эти аннотации применялись не только к подразделениям Оси, но также к подразделениям США и союзников, таким как 101-я воздушно-десантная дивизия США 6 июня 19 г.44 карта. Это указывает на то, что оперативный штаб не был уверен в местонахождении одного из своих подразделений в конце первого дня вторжения в Нормандию. Не менее значительными являются очевидные ошибки разведки, о которых свидетельствует отсутствие информации о подразделениях Оси в ключевые даты. Одним из примеров является район Арденнского леса, в котором на карте от 15 декабря 1944 года не было подразделений Оси, противостоящих силам США. Эта карта является явным свидетельством того, что разведке союзников не удалось идентифицировать подразделения Оси перед битвой за Арденну.

Кроме того, более тщательное изучение также дает доказательства неудач разведки во время войны. Например, неточности в расположении подразделений отмечены аннотацией «не подтверждено», а неопределенные обозначения подразделений отмечены ? рядом с символами единиц. Примечательно, что эти аннотации применялись не только к подразделениям Оси, но также к подразделениям США и союзников, таким как 101-я воздушно-десантная дивизия США 6 июня 19 г.44 карта. Это указывает на то, что оперативный штаб не был уверен в местонахождении одного из своих подразделений в конце первого дня вторжения в Нормандию. Не менее значительными являются очевидные ошибки разведки, о которых свидетельствует отсутствие информации о подразделениях Оси в ключевые даты. Одним из примеров является район Арденнского леса, в котором на карте от 15 декабря 1944 года не было подразделений Оси, противостоящих силам США. Эта карта является явным свидетельством того, что разведке союзников не удалось идентифицировать подразделения Оси перед битвой за Арденну. Кроме того, по мере развития битвы за Арденну и улучшения разведки союзников многие ранее неопознанные подразделения Оси начинают появляться на картах ситуации. Сборник карт обстановки 12-й группы армий, независимо от того, рассматривается ли он целиком или на отдельных листах, является прекрасным историческим источником.

Кроме того, по мере развития битвы за Арденну и улучшения разведки союзников многие ранее неопознанные подразделения Оси начинают появляться на картах ситуации. Сборник карт обстановки 12-й группы армий, независимо от того, рассматривается ли он целиком или на отдельных листах, является прекрасным историческим источником.

Прелюдия к войне

Прелюдия к войне

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения Германии в Польшу. Соединенные Штаты не вступали во Вторую мировую войну в качестве комбатанта до 8 декабря 1941 года, когда была объявлена война Японии. 11 декабря Германия и Италия объявят войну Соединенным Штатам; в тот же день Соединенные Штаты объявят войну этим двум державам.

Но как события от начала войны до нападения на Перл-Харбор повлияли на операции ВМС США? Дальнейшее, хотя и не исчерпывающее, сосредоточено на годах и месяцах, предшествовавших нападению на Перл-Харбор 7 декабря 19 года.41.

NH 73834. USS Idaho (BB-42) (на переднем плане) и USS Texas (BB-35) движутся в тылу боевой линии во время учений боевого флота у побережья Калифорнии, около 1930 года. Военно-морской исторический фонд, Вашингтон, округ Колумбия, фотография Командования военно-морской истории и наследия. Щелкните изображение для загрузки.

USS Idaho (BB-42) (на переднем плане) и USS Texas (BB-35) движутся в тылу боевой линии во время учений боевого флота у побережья Калифорнии, около 1930 года. Военно-морской исторический фонд, Вашингтон, округ Колумбия, фотография Командования военно-морской истории и наследия. Щелкните изображение для загрузки.

Военное планирование, 1920–1930-е годы

В течение 1920-х и 1930-х годов Объединенный комитет по планированию (будущий Объединенный комитет начальников штабов) Объединенного совета армии и флота разработал ряд военных планов с цветовой кодировкой, чтобы наметить потенциальные возможности США. стратегии для различных гипотетических сценариев войны. Оранжевый план войны с условным противником Японии был самым длинным и подробным. Он пересматривался девять раз между 1919 и 1938. Морской компонент плана предусматривал быстрые наступательные операции боевого флота через Тихий океан, теоретически как раз вовремя, чтобы укрепить оборону, сосредоточенную на Филиппинах. Во время пересмотра плана и с учетом реальных событий американские военные планировщики наконец пришли к выводу, что Японию можно победить только после долгой и дорогостоящей войны. Окончательная (1938 г.) редакция плана не указывала, сколько времени потребуется флоту для продвижения в западную часть Тихого океана, и молчаливо признавала безнадежность положения американских войск на Филиппинах. Азиатский флот ВМС США сохранил за собой основную задачу «удерживать вход в МАНИЛЬСКИЙ ЗАЛИВ, чтобы не допустить проникновения в МАНИЛЬСКИЙ ЗАЛИВ ОРАНЖЕВЫХ [японских] военно-морских сил». При таком сценарии вероятность своевременного подкрепления была очень низкой.

Во время пересмотра плана и с учетом реальных событий американские военные планировщики наконец пришли к выводу, что Японию можно победить только после долгой и дорогостоящей войны. Окончательная (1938 г.) редакция плана не указывала, сколько времени потребуется флоту для продвижения в западную часть Тихого океана, и молчаливо признавала безнадежность положения американских войск на Филиппинах. Азиатский флот ВМС США сохранил за собой основную задачу «удерживать вход в МАНИЛЬСКИЙ ЗАЛИВ, чтобы не допустить проникновения в МАНИЛЬСКИЙ ЗАЛИВ ОРАНЖЕВЫХ [японских] военно-морских сил». При таком сценарии вероятность своевременного подкрепления была очень низкой.

Оранжевый план войны, как и другие планы с цветовой кодировкой, был официально отозван в 1939 году в пользу серии планов Радуга. Вдохновленные началом войны в Европе и возникшим в результате доминирующим стратегическим положением Германии, эти планы были разработаны для отражения угрозы войны за два океана против многочисленных врагов. Однако многие из предположений и принципов планирования Orange были интегрированы в Rainbow 3. Rainbow 5 предполагала, что Соединенные Штаты находятся в союзе с Великобританией и Францией и обеспечивают наступательные операции американских войск в Европе и/или Африке. Это должно было стать основой для стратегии США «Атлантика прежде всего» во Второй мировой войне.

Однако многие из предположений и принципов планирования Orange были интегрированы в Rainbow 3. Rainbow 5 предполагала, что Соединенные Штаты находятся в союзе с Великобританией и Францией и обеспечивают наступательные операции американских войск в Европе и/или Африке. Это должно было стать основой для стратегии США «Атлантика прежде всего» во Второй мировой войне.

Во всех своих изменениях «Оранжевый план войны» основывался на военно-морских боевых операциях. Даже после того, как Rainbow заменили Orange, растущее значение и потенциальное влияние операций военно-морской авиации и подводных лодок не были полностью осознаны.

Рост напряженности в отношениях с Японией

Азиатский флот ВМС США поддерживал постоянное присутствие в Китае на протяжении 1920-х и большей части 1930-х годов. Особенно активным компонентом Азиатского флота был патруль Янцзы, сформированный 5 августа 1919 г.21. Патруль Янцзы, в состав которого вначале входили один флагман и пять канонерских лодок, защищал жизни, интересы и имущество американцев вдоль реки Янцзы, которая служила главной артерией Китая. По крайней мере половина торговли Соединенных Штатов с Китаем — импорт и экспорт — в это время осуществлялась по реке. Канонерские лодки ВМФ защищали американские и иностранные торговые суда от речных пиратов, которые грабили и время от времени стреляли по проходящим судам. Патруль время от времени дополнялся эсминцами Азиатского флота для борьбы с набегами различных бандитов и коммунистических банд.

По крайней мере половина торговли Соединенных Штатов с Китаем — импорт и экспорт — в это время осуществлялась по реке. Канонерские лодки ВМФ защищали американские и иностранные торговые суда от речных пиратов, которые грабили и время от времени стреляли по проходящим судам. Патруль время от времени дополнялся эсминцами Азиатского флота для борьбы с набегами различных бандитов и коммунистических банд.

В 1930-х годах Япония стремилась к экспансии в Китае, и напряженность в китайско-японских отношениях возросла. В июле 1937 года разразилась Вторая китайско-японская война. Из-за сложных военно-политических отношений в Японии японские силы в Китае, в частности силы Императорской японской армии, действовали с большой тактической и оперативной автономией. Эта ситуация часто приводила к напряженности и конфронтации с другими иностранными державами, особенно с Соединенными Штатами и Великобританией, сохраняющими интересы в Китае. Меры, предпринятые японцами, включали попытки ограничить судоходство вдоль китайского побережья и по рекам, действия, которые сильно противоречили политике «открытых дверей», проводимой Соединенными Штатами. Таким образом, Азиатский флот продолжал патрулировать расширяющуюся зону боевых действий, хотя бы для того, чтобы сдерживать японское посягательство на американские интересы и защищать жизни американцев. Эта позиция привела к тому, что позже официально была названа первая жертва США во Второй мировой войне — моряк на борту USS 9.0063 Augusta (CA-31), флагман Азиатского флота. Напряженные отношения США с Японией подверглись серьезному испытанию японской воздушной атакой речной канонерской лодки USS Panay (PR-5) 12 декабря 1937 года, совпавшей с нападением японцев на Нанкин, столицу китайских националистов.

Таким образом, Азиатский флот продолжал патрулировать расширяющуюся зону боевых действий, хотя бы для того, чтобы сдерживать японское посягательство на американские интересы и защищать жизни американцев. Эта позиция привела к тому, что позже официально была названа первая жертва США во Второй мировой войне — моряк на борту USS 9.0063 Augusta (CA-31), флагман Азиатского флота. Напряженные отношения США с Японией подверглись серьезному испытанию японской воздушной атакой речной канонерской лодки USS Panay (PR-5) 12 декабря 1937 года, совпавшей с нападением японцев на Нанкин, столицу китайских националистов.

В 1940 году, предвидя потенциальную угрозу, которую Япония представляет для территорий США в Тихом океане, части Азиатского флота были полностью выведены из китайских вод и сосредоточены на Филиппинах, где они базировались в Кавите и Маривалесе.

80-G-K-14254. USS Enterprise (CV-6), действующий в Тихом океане, конец июня 1941 года. Официальная фотография ВМС США, сейчас находится в коллекции Национального архива. Щелкните изображение для загрузки.

Официальная фотография ВМС США, сейчас находится в коллекции Национального архива. Щелкните изображение для загрузки.

Патрули нейтралитета Атлантики и Тихого океана, 1939–41

Всего через три дня после начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года ВМС США начали патрулирование нейтралитета в воздухе и на поверхности Атлантики. Они должны были продолжаться до последних месяцев 1941 года, когда операции перешли к фактической поддержке дела союзников. Одновременно с операциями в Атлантике, гораздо менее известное патрулирование нейтралитета также осуществлялось в Тихом океане средствами военно-морского воздушного патрулирования, в основном базировавшимися в Кавите, Филиппины, порту приписки Азиатского флота США.

Дополнительная информация:

- Закон о расширении военно-морского флота от 14 июня 1940 г.

- Закон о расширении военно-морского флота, 19 июля 1940 г.

- Инструкции по нейтралитету, ВМС США, 1940 г.

- Нейтралитетный патруль, часть 1 (статья «Новости морской авиации»; PDF, 1,8 МБ)

- Нейтралитетный патруль, часть 2 (статья «Новости морской авиации»; PDF, 1 МБ)

- Тихоокеанский патруль нейтралитета (статья в новостях морской авиации; PDF, 2 МБ)

Номер доступа NHHC 2007-056-01. Военный корабль США Таскалуса. Картина Оливера Хьюстона. Тяжелый крейсер USS Tuscaloosa (CA-37) был приписан к патрулю нейтралитета, созданному вскоре после начала Второй мировой войны. Щелкните изображение для загрузки.

Военный корабль США Таскалуса. Картина Оливера Хьюстона. Тяжелый крейсер USS Tuscaloosa (CA-37) был приписан к патрулю нейтралитета, созданному вскоре после начала Второй мировой войны. Щелкните изображение для загрузки.

Американо-британское военно-морское сотрудничество: разведка и потопление

Bismarck , 1941Летом 1940 года крах Норвегии, Нидерландов и Франции резко улучшил положение Германии. В ответ на изменившуюся стратегическую перспективу американская политика начала отходить от нейтралитета. 22 июня 1940 года президент Франклин Д. Рузвельт объявил чрезвычайное положение в стране и начал американские усилия по контролю над судоходством в западном полушарии. Одним из аспектов этого было соглашение от 2 сентября «эсминцы для баз», согласно которому 50 устаревших эсминцев ВМС США были переданы Королевскому флоту в обмен на доступ к британским базам в Северной Америке, Карибском бассейне и Южной Америке.

Узнать больше:

Соглашение об эсминцах для баз

Эсминцы ВМС США, переданные Великобритании

Возможное тесное сотрудничество между ВМС США и Королевским флотом также сыграло свою роль в потоплении немецкого линкора 604ck Bismarck . 27 мая 1941 г.

27 мая 1941 г.

Подробнее:

Потопление Bismarck

NH 69732. Немецкий линкор Bismarck, сфотографирован 24 мая 1941 г. Скопировано из рапорта офицеров Prinz Eugen. , Пол С. Шмаленбах, 19 лет70. Фотография Командования военно-морской истории и наследия. Щелкните изображение для загрузки.

Закон о ленд-лизе 1941 года

11 марта 1941 года Конгресс принял Закон о ленд-лизе «для дальнейшего содействия обороне Соединенных Штатов и для других целей».

Подробнее:

Закон о ленд-лизе

Источники

Роберт Дж. Крессман, Официальная хронология ВМС США во Второй мировой войне . Аннаполис, Мэриленд / Вашингтон, округ Колумбия: Издательство военно-морского института / Военно-морской исторический центр, 19.99.

Морис Мэтлофф и Эдвин М. Снелл, Стратегическое планирование военных действий коалиции , 1941–1942. Вашингтон, округ Колумбия: Центр военной истории армии США, 1980.

7.1941 г.

7.1941 г.