М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича…». Отрывок из поэмы

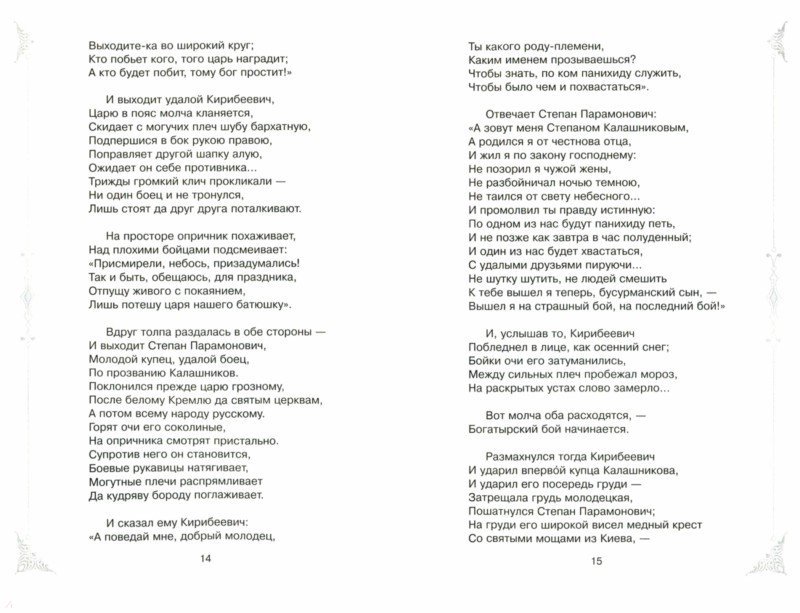

И сказал ему Кирибеевич:

«А поведай мне, добрый молодец,

Ты какого роду-племени,

Каким именем прозываешься?

Чтобы знать, по ком панихиду служить,

Чтобы было чем и похвастаться».

Отвечает Степан Парамонович:

«А зовут меня Степаном Калашниковым,

А родился я от честнова отца,

И жил я по закону господнему:

Не позорил я чужой жены,

Не разбойничал ночью тёмною,

Не таился от свету небесного…

И промолвил ты правду истинную:

По одном из нас будут панихиду петь,

И не позже как завтра в час полуденный;

И один из нас будет хвастаться,

С удалыми друзьями пируючи…

Не шутку шутить, не людей смешить

К тебе вышел я теперь, басурманский сын, —

Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И, услышав то, Кирибеевич

Побледнел в лице, как осенний снег;

Бойки очи его затуманились,

Между сильных плеч пробежал мороз,

На раскрытых устах слово замерло. ..

..

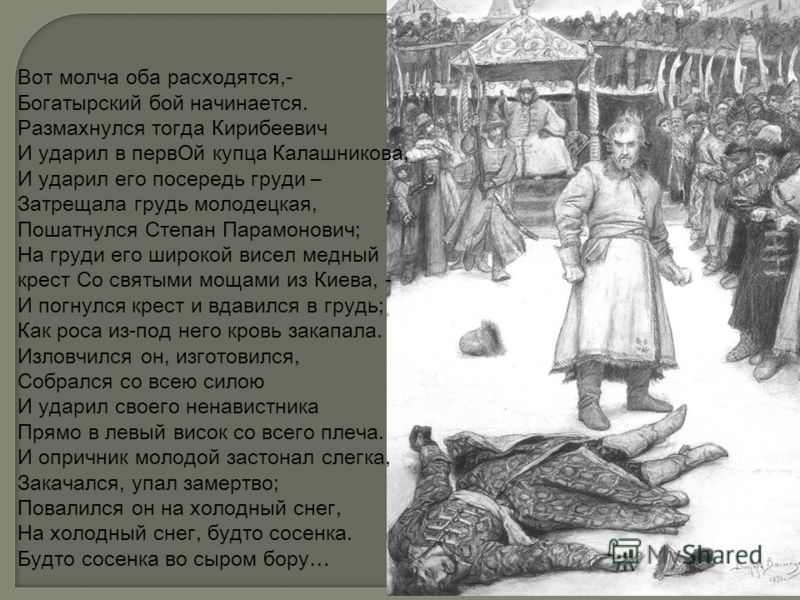

Вот молча оба расходятся, —

Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич

И ударил впервой купца Калашникова,

И ударил его посередь груди —

Затрещала грудь молодецкая,

Пошатнулся Степан Парамонович;

На груди его широкой висел медный крест

Со святыми мощами из Киева, —

И погнулся крест и вдавился в грудь;

Как роса из-под него кровь закапала;

И подумал Степан Парамонович:

«Чему быть суждено, то и сбудется;

Постою за правду до последнева!»

Изловчился он, приготовился,

Собрался со всею силою

И ударил своего ненавистника

Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал слегка,

Закачался, упал замертво;

Повалился он на холодный снег,

На холодный снег, будто сосенка,

Будто сосенка, во сыром бору

Под смолистый под корень подрубленная.

И, увидев то, царь Иван Васильевич

Прогневался гневом, топнул о землю

И нахмурил брови чёрные;

Повелел он схватить удалова купца

И привесть его пред лицо своё.

Перейти к сочинениям — ответам на заданиям 1.1.1-1.1.4

Перейти к другим мини-сочинениям

Главная

Литература

Подготовка к ОГЭ

Образцы мини-сочинений

Ликвидация безграмотности плюс…

Цитата

Надо много учиться, чтобы знать хоть немного.

(Шарль Луи Монтескье)

Многие интересуются

— готовые аргументы к сочинению ЕГЭ по русскому языку

— варианты ответов по заданиям 8, 9, 15, 16 ЕГЭ по литературе

— примеры сочинений по заданиям 9.2. и 9.3 ОГЭ по русскому языку

- темы итогового сочинения по русскому языку

Важно знать!

— тематические направления итоговых сочинений ЕГЭ по русскому языку, ФИПИ

При частичном или полном копировании материалов ссылка на сайт обязательна. 2015-2023 гг.

История двух Калининградов

Знаете ли вы, что в течение пятидесяти лет в России существовало два города с таким названием? Подмосковный город, который известен молодому поколению, как Королёв, с 1938 года носил название Калининград. А до этого – рабочий посёлок Калининский, а еще чуть раньше – посёлок Подлипки. Именно в дачный посёлок Подлипки в 1918 году из Петрограда был перенесён Орудийный завод, превративший тихое местечко во вполне оживлённое.

А до этого – рабочий посёлок Калининский, а еще чуть раньше – посёлок Подлипки. Именно в дачный посёлок Подлипки в 1918 году из Петрограда был перенесён Орудийный завод, превративший тихое местечко во вполне оживлённое.

Главная

———————————————————-

Литература

Подготовка к ЕГЭ

Подготовка к ОГЭ

Творческие работы

———————————————————-

Русский язык

Подготовка к ЕГЭ

Подготовка к ОГЭ

———————————————————-

Русский как иностранный

———————————————————-

Методология

———————————————————-

Культура речи

———————————————————-

Разное

———————————————————-

Новости

———————————————————

Обратная связь

Анализ поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

4. 2

2

(13)

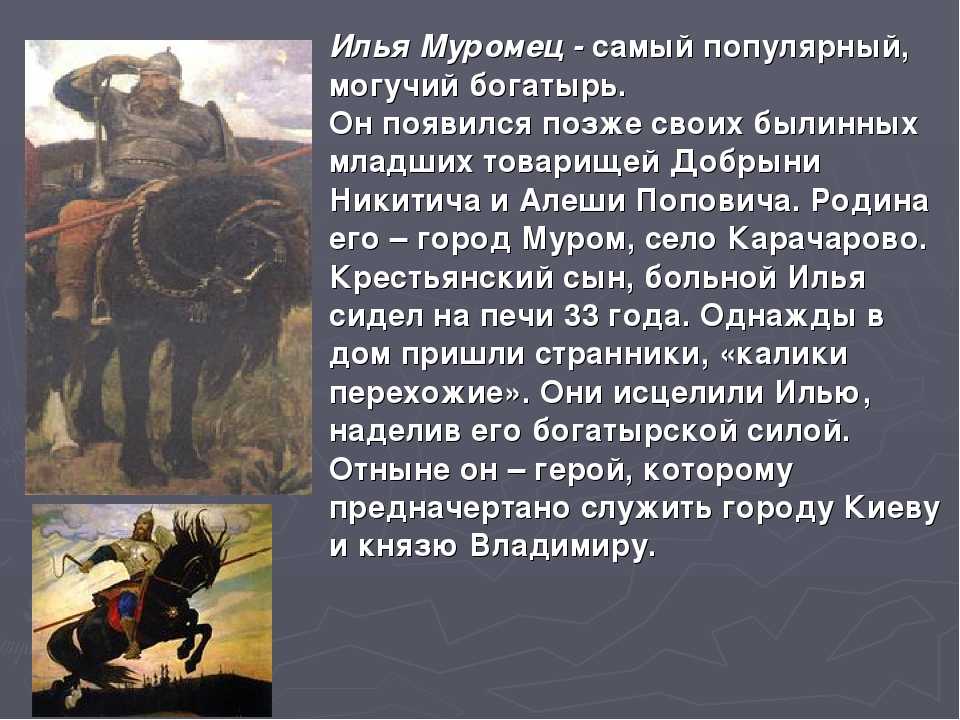

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» по жанру и художественному своеобразию оказалась единственным в своём роде литературным произведением, не получившим продолжения ни в творчестве Лермонтова, ни у других поэтов.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

⦁ 1837 г. — окончание работы над поэмой. Лермонтов интересовался историей и фольклором, поэтому произведение приближено к фольклорным сказаниям.

⦁ 1838 г. — публикация поэмы в газете «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду»».

КОМПОЗИЦИЯ И СЮЖЕТ

Конфликт: Калашников — Кирибеевич, Калашников — Иван Грозный, человек — государство, нравственность, честь — вседозволенность власти.

Запев

Обращение к царю Ивану Васильевичу.

Часть 1

Знакомство с царским опричником Кирибеевичем, изображение эпохи царя Ивана Грозного.

Часть 2

Представление купца Калашникова, Кирибеевич опозорил жену купца.

Часть 3

Герои сходятся в поединке в присутствии царя и на глазах народа. Калашников убивает Кирибеевича, а затем Калашникова казнят.

Два припева

Разделяют части между собой (обращение к гуслярам).

Концовка

Воздание чести купцу Калашникову, его жене Алёне Дмитревне и всему народу.

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЫ

Степан Калашников

- живёт по христианскому закону, подобен русскому богатырю:

Не позорил я чужой жены,

Не разбойничал ночью тёмною,

Не таился от свету небесного … - не признаёт царского суда в делах совести:

Я убил его вольною волей,

А за что, про что — не скажу тебе,

Скажу только Богу единому - честен, осознаёт своё достоинство, жаждет справедливости:

А такой обиды не стерпеть душе

Да не вынести сердцу молодецкому.

Уж как завтра будет кулачный бой …

Опричник Кирибеевич

- личные интересы ставит выше моральных ценностей:

Не поведал тебе, что красавица

В церкви божией перевенчана

Царь Иван Васильевич

- жестокий правитель, свой суд считает высшим:

Я топор велю наточить-навострить …

Чтобы знали все люди московские,

Что и ты не оставлен моей милостью … - заботливый государь:

Молодую жену и сирот твоих

Из казны моей я пожалую,

Твоим братьям велю от сего же дня

По всему царству русскому широкому

Торговать безданно, беспошлинно.

Алёна Дмитревна

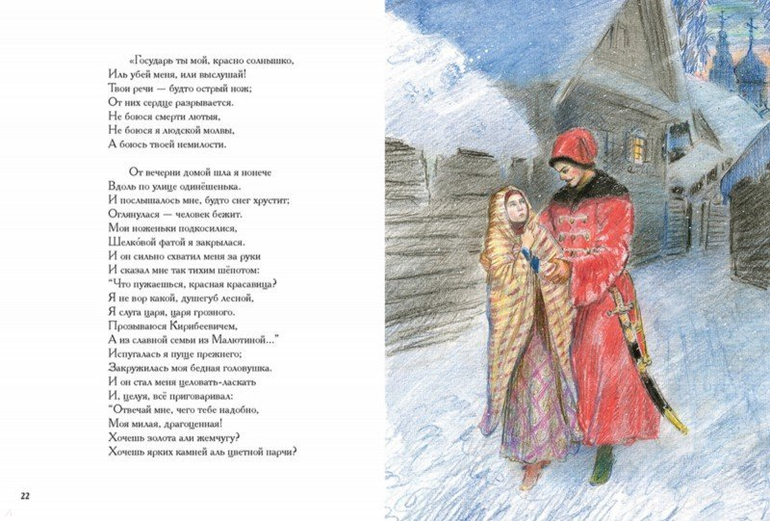

жена купца Калашникова, внимания и любви которой добивается Кирибеевич; её характер предопределён семейно-родовым укладом;

⦁ идеал женщины, жены той эпохи: хранит покой семьи, обеспечивает быт, встречает мужа, растит детей, ходит в церковь, ведёт замкнутый образ жизни;

⦁ невольная жертва страсти опричника и последующей мести купца своему обидчику; обычай требовал, чтобы родственники

вступились за оскорблённую женщину, но она «сиротинушка», её единственный защитник — муж;

⦁ искушение, которому подверглась Алёна Дмитревна, воспринимается ею как дьявольское наваждение и разбойничье нападение:

Живым пламенем разливаются

Поцалуи его окаянные …

Как из рук его я рванулася

И домой стремглав бежать бросилась;

И остались в руках у разбойника

Мой узорный платок, твой подарочек …

ИДЕЙНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

⦁ Тема: вседозволенность царской власти и противостояние ей простых людей.

⦁ Идея: честь дороже жизни. Государь и его люди живут по своим законам, пользуются неограниченной властью, нарушают народные принципы морали. Человек должен противостоять власть имущим, защищать свою честь даже ценой собственной жизни. Ведь, по народным убеждениям, «не в силе Бог, но в правде». Автор уверен: его времени нужны люди чести, могучие, гордые личности.

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

⦁ Романтическая национально-историческая поэма. Сам автор назвал её песней, поскольку, с одной стороны, воспевает людей времён Ивана Грозного, с другой — прослеживается связь лермонтовского произведения с фольклором.

⦁ Стилизация под русское народное творчество. Фольклорные мотивы проявляются уже во вступлении «Песни про купца Калашникова» — это характерные выражения для песни, например: «Ох ты гой еси … ».

⦁ Образ автора явно не выражен, потому мораль и нравственные принципы воспринимаются как народные.

⦁ Герои — яркие, самобытные, могучие личности.

⦁ Лирический герой является выразителем авторских мыслей и чувств (образы гусляров).

⦁ Внимание к глубоким нравственным и социальным проблемам, разворачивающимся на историческом фоне.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

⦁ Просторечные слова: твово, мово, восплакалась, супротив, пужаешься, возговорил.

⦁ Уменьшительно-ласкательные суффиксы: кушачком, головушку, сиротинушка, детушкам.

⦁ Архаичные формы деепричастий и возвратных глаголов: распеваючи, играючи; как сходилися, собиралися.

⦁ Предлоги со, во: со дружиною, со родными, во тёмную ночь.

⦁ Повторы: плачем плачут, горько-горько, пир пировать.

⦁ Синонимы: и причитывали да присказывали, наточить-навострить, одеть-нарядить.

⦁ Постоянные эпитеты: солнце красное, тучи синие, сабля вострая, удалой боец.

СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДРУГИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ

Образ Ивана IV Грозного раскрывается в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный». И М. Ю. Лермонтов, и А. К. Толстой выражают ненависть к деспотизму, показывают его губительную силу.

Толстой выражают ненависть к деспотизму, показывают его губительную силу.

А теперь подробный анализ

История создания поэмы. 1837 год был переломным в творчестве Лермонтова: его начало ознаменовалось написанием двух значительных произведений — стихотворения «Смерть поэта» и поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Стихотворение «Смерть поэта», написанное на гибель Пушкина, стало причиной ссылки поэта, определив его дальнейшую жизнь, творчество и смерть. Оно также возвестило, что в русской литературе появился второй великий поэт. Подтверждением этому явилась поэма «Песня про царя Ивана Васильевича…».

«Песня про царя Ивана Васильевича…» явилась результатом долгого поиска автора: еще в юношеском творчестве Лермонтов пытался написать поэму, героем которой стал бы народный защитник. В 1830 году поэт пишет поэму «Последний сын вольности» о таком защитнике — Вадиме Новгородском, погибшем за исчезающие идеалы древнего Новгорода:

Молва об нем из рода в род Пускай передает рассказ; Но до конца вражда!» Сказал, И на колена он упал, И руки сжал, и поднял взор, И страшно взгляд его блестел, И темно-красный метеор Из тучи в тучу пролетел! Однако Вадим остался один, его подвиг не был замечен людьми, и его протест носил романтический характер одиночки. Купец Калашников тоже живет в период смены эпох, и от него требуется героизм, чтобы противостоять поруганию русской народной жизни. Историческая основа поэмы. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича…» переносит читателя в XVI век, эпоху Ивана Грозного. Лермонтов выбирает историческое время перехода от средневековой Руси, еще хранящей древние обычаи и веру русского народа, к новому государству.

Купец Калашников тоже живет в период смены эпох, и от него требуется героизм, чтобы противостоять поруганию русской народной жизни. Историческая основа поэмы. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича…» переносит читателя в XVI век, эпоху Ивана Грозного. Лермонтов выбирает историческое время перехода от средневековой Руси, еще хранящей древние обычаи и веру русского народа, к новому государству.

Конфликт поэмы отражает столкновение изначального населения Руси в лице купца Калашникова, защищающего русскую старину, и нового, пришлого люда, представителем которого становится опричник Кирибеевич, посягающий на вековые традиции. Рассудить их должен царь Иван Васильевич, и его суд станет решением конфликта.

Причиной столкновения Калашникова и Кирибеевича явилась любовь-страсть опричника к молодой жене купца. В поэме изображается вся историческая жизнь России. Род Калашникова ведет начало с Киевской Руси, удар Кирибеевича пришелся в грудь, на которой «висел медный крест/ Со святыми мощами из Киева». Бой Калашникова с Кирибеевичем напоминает Куликовское сражение, перед которым на поединок вышли два богатыря.

Бой Калашникова с Кирибеевичем напоминает Куликовское сражение, перед которым на поединок вышли два богатыря.

События поэмы относятся ко времени Ивана Грозного, а исполняется песня перед боярином Ромодановским во время Петра I. И, наконец, написана она в тридцатые годы XIX века, когда доктрина «самодержавие — православие — народность» уже стала лишь формой.

Каково же будущее Руси в поэме? Калашников казнен, но уходит ли с ним в историю нация, народ? Вот как описывается могила героя: И проходят мимо люди добрые: Пройдет стар человек- перекрестится, Пройдет молодец — приосанится, Пройдет девица — пригорюнится, А пройдут гусляры — споют песенку. Могила Калашникова безымянная, но все люди знают, что в ней лежит русский человек-богатырь. Это означает, что может измениться страна, жизнь людей, сами люди, но останется Россия, ибо жив ее дух.

О русской земле сказал Пушкин в поэме «Руслан и Людмила»: «Там русский дух, там Русью пахнет». Художественные особенности поэмы. Лермонтов придает поэме фольклорную форму, подражая стилю народной песни. Такой выбор обусловлен тем, что поэт хочет представить развязку конфликта в поэме как следствие народного мнения, а само повествование вести в манере народного сказания. Подражание какому-либо стилю в литературе и использование в произведении присущих ему художественных средств называется стилизацией. Таким образом, «Песня про царя Ивана Васильевича…» является стилизацией народной песни, хотя в поэме можно обнаружить черты и других фольклорных жанров. Создавая поэму, Лермонтов обнаружил хорошее знание фольклора и народных обычаев.

Такой выбор обусловлен тем, что поэт хочет представить развязку конфликта в поэме как следствие народного мнения, а само повествование вести в манере народного сказания. Подражание какому-либо стилю в литературе и использование в произведении присущих ему художественных средств называется стилизацией. Таким образом, «Песня про царя Ивана Васильевича…» является стилизацией народной песни, хотя в поэме можно обнаружить черты и других фольклорных жанров. Создавая поэму, Лермонтов обнаружил хорошее знание фольклора и народных обычаев.

Лермонтов ставил перед собой задачу проникновения в быт и характер эпохи, в психологию нравов. Поэтому поэма стилистически неоднородна. В ней две основные стилистические линии: Тема царя и опричников: условный, легендарный план; Тема Калашникова: бытовая реальность. Фольклорные мотивы в поэме. Подражая народной песне, Лермонтов словно бы убирает традиционную для авторского литературного произведения связь: автор — читатель. В поэме гусляры исполняют песню боярину Ромодановскому и его супруге, автор и читатель оказываются разделены этой песней.

На передний план повествования выходят герои, их поступки, историческая эпоха, а их оценка звучит в народном слове «Песни…» Повествование гусляров несет на себе печать народного одобрения и, стало быть, отвечает высшей художественной правде. Близость к фольклору придает идее этого лермонтовского произведения особую глубину и значительность: Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич! Про тебя нашу песню сложили мы, Про твово любимого опричника Да про смелого купца, про Калашникова; Мы сложили ее на старинный лад. Мы певали ее под гуслярский звон И причитывали да присказывали.

Православный народ ею тешился, А боярин Матвей Ромодановский Нам чарку поднес меду пенного, А боярыня его белолицая Поднесла нам на блюде серебряном Полотенце новое, шелком шитое. Угощали нас три дни, три ночи И все слушали не наслушались. Гусляры есть то важнейшее звено, которым герои и события произведения реально скрепляются с общенародной, помимо литературы, идущей действительной жизнью. Но, кроме того, гусляры соединяют в слове еще и прошлое с настоящим, опричника с купцом, купца с царем, царя с народом, соединяют Лермонтова с народным сознанием и эпохой Грозного. Об этой связующей роли гусляров напоминают, в частности, композиционные повторы, вводящие слово песенников о себе и о песне в начале и в конце произведения и между его главками.

Об этой связующей роли гусляров напоминают, в частности, композиционные повторы, вводящие слово песенников о себе и о песне в начале и в конце произведения и между его главками.

Пользуясь каждым случаем, гусляры приурочивают содержание своей песни к различным сторонам русской жизни. Они обращаются к царю: Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич! Про тебя нашу песню сложили мы…, К «доброму боярину», ко «всему народу христианскому». Каждый из тех, к кому обращена песня, оставаясь для гусляров (и для слушателей) реальным историческим лицом, оказывается вместе с тем и героем повествования; жизнь и поэзия сливаются в одно в народном сознании, порождая своеобразный фольклорный реализм. Обычная для песни структура способствует выражению народного суждения о событиях. Поэма начинается с зачина, в котором вводятся герои песни и обстановка ее исполнения.

Сама песня излагается в трех частях, представляющих основные фазы событий: — рассказ о страсти Кирибеевича: И сказал ему Царь Иван Васильевич: «Да об чем тебе, молодцу, кручиниться? Не истерся ли твой парчевый кафтан? Не измялась ли шапка соболиная? Не казна ли у тебя поистратилась? Иль зазубрилась сабля закаленная?

Или конь захромал, худо кованный? Или с ног тебя сбил на кулачном бою, На Москве-реке, сын купеческий?» Отвечает так Кирибеевич, Покачав головою кудрявою: «Не родилась та рука заколдованная Ни в боярском роду, ни в купеческом; Аргамак мой степной ходит весело; Как стекло горит сабля вострая; А на праздничный день твоею милостью Мы не хуже другого нарядимся. Как я сяду поеду на лихом коне За Моску-реку покатитися, Кушачком подтянуся шелковым. Заломлю на бочок шапку бархатную. Черным соболем отороченную, — У ворот стоят у тесовыих Красны девушки да молодушки И любуются, глядя, перешептываясь; Лишь одна не глядит, не любуется, Полосатой фатой закрывается…

Как я сяду поеду на лихом коне За Моску-реку покатитися, Кушачком подтянуся шелковым. Заломлю на бочок шапку бархатную. Черным соболем отороченную, — У ворот стоят у тесовыих Красны девушки да молодушки И любуются, глядя, перешептываясь; Лишь одна не глядит, не любуется, Полосатой фатой закрывается…

На святой Руси, нашей матушке. Не найти, не сыскать такой красавицы…»; Переживания Калашникова: «Я скажу вам, братцы любезные. Что лиха беда со мною прикяючилася: Опозорил семью нашу честную Злой опричник царский Кирибеевич; А такой обиды не стерпеть душе Да не вынести сердцу молодецкому. Уж как завтра будет кулачный бой На Москва-реке при самом царе, И я выйду тогда на опричника.

Буду насмерть биться, до последних сил; А побьет он меня — выходите вы За святую правду-матушку. Не сробейте, братцы любезные! Вы моложе меня, свежей силою. На вас меньше грехов накопилося. Так авось вас господь помилует!»; Поединок: Отвечает Степан Парамонович: «А зовут меня Степаном Калашниковым, А родился я от честного отца, И жил я по закону господнему: Не позорил я чужой жены.

Не разбойничал ночью темною. Не таился от свету небесного… И промолвил ты правду истинную: По одном из нас будут панихиду петь, И не позже как завтра в час полуденный; 92 И один из нас будет хвастаться, С удалыми друзьями пируючи… Не шутку шутить, не людей смешить К тебе вышел я, басурманский сын, — Вышел я на страшный бой, на последний бой!» И услышав то, Кирибеевич Побледнел в лице, как осенний снег; Бойки очи его затуманились, Между сильных плеч пробежал мороз.

На раскрытых устах слово замерло… Вот молча оба расходятся, — Богатырский бой начинается. Разделяют песню припевы гусляров, задающие эмоциональный тон. Повествование перемежается оценкой героев гуслярами: Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич! Обманул тебя твой лукавый раб. Не сказал тебе правды истинной… За прилавкою сидит молодой купец.

Статный молодец Степан Парамонович, По прозванию Калашников; Шелковые товары раскладывает. Речью ласковой гостей он заманивает… Развязке следует концовка-итог, в которой описывается могила Калашникова. Замыкается структура песни хвалой, воздающей благодарность боярину, боярыне и всему народу. Колорит эпохи, образы царя Ивана Васильевича и опричника Кирибеевича Лермонтов воссоздал на основе песенных образов — в духе и стиле народных «разбойничьих» песен.

Замыкается структура песни хвалой, воздающей благодарность боярину, боярыне и всему народу. Колорит эпохи, образы царя Ивана Васильевича и опричника Кирибеевича Лермонтов воссоздал на основе песенных образов — в духе и стиле народных «разбойничьих» песен.

Народные песни помогли создать и фигуру Калашникова. В рукописном собрании П.А Киреевского Лермонтов познакомился с вариантами народных песен о Мастрюке Темрюковиче, ставшем прототипом опричника Кирибеевича. «Братья Калашнички» или «дети Кулашниковы», которые вступили в кулачный бой с Мастрюком, дали имя главному герою поэмы.

| Песня про царского шурина Темрю — ковича из сборника Кирши Данилова | «Песня про… купца Калашникова» |

| А и гой еси. Царь Государь, Царь Иван Васильевич! Все Князи, Бояра, могучие богатыри Пьют, едят, потешаются На великих на радостях; Один не пьет не ест твой Царский гость дорогой, Мастрюк Темрюкович, молодой Чер — кашенин. | Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич! Про тебя нашу песню сложили мы. Про твово любимого опричника Да про смелого купца, про Калашникова… Про твово любимого опричника Да про смелого купца, про Калашникова… |

«Песня…» — произведение новаторское по овладению духом народной поэзии, без подражания какому-либо определенному образцу. Но народна здесь не только форма, народна сама нравственная позиция. По убещению Лермонтова, русскому человеку свойственно присутствие «ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность уничтожения». Именно с этой позиции народный певец славит в поэме сложную фигуру царя Ивана Грозного.

Образы героев поэмы. Исторический конфликт выражается в смертельном бою купца с царским опричником. В нем сопшись не только представитель исконного русского населения и потомок монголо-татарских завоевателей, но и обычный человек, живущий своим трудом, и царский слуга — «лукавый раб» по слову гусляров.

Характеры героев определяются их позицией и поведением. Кири беевичу не дорога русская старина, он вторгается в православную семью, дерзко пренебрегает христианскими законами, ему чужд народ, и служит он только царю. Сравните, как кланяются перед поединком бойцы. Кирибеевич «царю в пояс молча кланяется», а Калашников, выйдя на бой, Поклонился прежде царю грозному, После белому Кремлю да святым церквам, А потом всему народу русскому.

Сравните, как кланяются перед поединком бойцы. Кирибеевич «царю в пояс молча кланяется», а Калашников, выйдя на бой, Поклонился прежде царю грозному, После белому Кремлю да святым церквам, А потом всему народу русскому.

Если Кирибеевич — царский «раб», то Калашников — подданный, человек из русского народа. Поэтому его назначение состоит в защите всего, что для народа свято, что установилось в русской жизни веками. Оба героя обречены, но живут они по-разному и по — разному встречают смерть. Кирибеевич выступает как романтический герой, действующий для себя и своей страсти, Калашников, стоящий за общую правду, — личность героическая.

У Кирибеевича неровный, эмоциональный характер, у Калашникова характер цельный, эпический. Калашников целен и силен тем, что сросся с народной жизнью, с ее законами, которые не только накладывают ограничения и запреты на желания и интересы личности, но предписывают в известных случаях проявить высшую волю к свободе — свободно и сознательно распорядиться собственной жизнью ради восстановления попранных моральных ценностей. Калашников берет на себя грех смертоубийства и сам обрекает себя казни, и это не в порыве чувств, не в ослеплении гнева: он исполняет веление «закона господнего», который свят для него и презрен для Кирибеевича. Калашников двояко объясняет свое намерение выйти на поединок с опричником: с одной стороны, это месть сугубо личная за обиду, которой …не стерпеть душе Да не вынести сердцу молодецкому.

Калашников берет на себя грех смертоубийства и сам обрекает себя казни, и это не в порыве чувств, не в ослеплении гнева: он исполняет веление «закона господнего», который свят для него и презрен для Кирибеевича. Калашников двояко объясняет свое намерение выйти на поединок с опричником: с одной стороны, это месть сугубо личная за обиду, которой …не стерпеть душе Да не вынести сердцу молодецкому.

С другой же стороны, он говорит: Буду на смерть биться, до последних сил; А побьет он меня — выходите вы За святую правду-матушку. Весь этот незаурядный, крупный цельный характер вырос из народной жизни, он всеми корнями в своей среде: в быте, в строго регламентированных семейных и общественных отношениях, и ко- Гда приходит решительная минута, то огромная сила этого характера проявляется не в том, чтобы разрушить эти отношения, выламываться из среды, крушить породивший его уклад. Напротив, сила этого характера в том, что он способен с наибольшей полнотой выразить все лучшие черты образовавшей его жизни.

«Песня…» удивительно органично соединяет в себе героическую идею былины и нравственную идею жития, эпический размах исторической песни и силу и красоту личного чувства, как оно проявилось в фольклорной лирике. Героические характеры «Песни…» многозначны, не вмещаются в схему, не составляют простого контраста, а образуют переплетение, взаимодействуют друг с другом в социально-бытовой среде и в совокупности рождают содержание гораздо большее, чем может заключать один из них, рождают новое — сравнительно с романтическими поэмами Лермонтова — идейно-художественное качество.

Образ Кирибеевича, в частности, далеко не только воплощение зла. В любимом царском опричнике освободившаяся от традиционных моральных ограничений чувственная натура проявляется в любовной страсти с силой и самозабвением, которые вряд ли знакомы натуре Калашникова, подчинившего и чувства свои закону домостроя. Кирибеевич возвышается до истинной поэзии в своей страсти, ярко выражает народный взгляд на женскую красоту: На святой Руси, нашей матушке. Не найти, не сыскать такой красавицы: Ходит плавно — будто лебедушка; Смотрит сладко — как голубушка; Молвит слово — соловей поет; Горят щеки ее румяные. Как заря на небе божием; Косы русые, золотистые, В ленты яркие заплетенные. По плечам бегут, извиваются. Во семье родилась она купеческой, Прозывается Аленой Дмитревной.

Не найти, не сыскать такой красавицы: Ходит плавно — будто лебедушка; Смотрит сладко — как голубушка; Молвит слово — соловей поет; Горят щеки ее румяные. Как заря на небе божием; Косы русые, золотистые, В ленты яркие заплетенные. По плечам бегут, извиваются. Во семье родилась она купеческой, Прозывается Аленой Дмитревной.

Любовная тоска Кирибеевича и его отчаяние не знают границ, по-русски широки, безоглядны. Он и впрямь недалек от того, чтобы «умереть смертью грешною», и умоляет Алену Дмитревну: Полюби меня, обними меня Хоть единый раз на прощание! Но не только безудержный порыв страсти приводит Кирибеевича к преступлению «закона христианского»; ему было бы больше оправдания, если бы он, дав волю чувству, все-таки сознавал себя виновным перед законом. Нет, Кирибеевич не считает себя преступником: Я не вор какой, душегуб лесной. Он чувствует себя вправе встать вне закона потому, что получил особые права от царской власти, которая, в понятии Кирибеевича, сама не ограничена никаким законом: Я слуга царя, царя грозного, Прозываюся Кирибеевичем, А из славной семьи из Малютиной… Опричник как бы вьщелен из общества, из народа этими правами, он живет и ведет себя особо, опричь всех, помимо других людей и их установлений. Его законом становится личный произвол, ограниченный лишь таким же произволом царя.

Его законом становится личный произвол, ограниченный лишь таким же произволом царя.

Ничем иным Кирибеевич не стесняет проявления своей натуры, своей воли, возвышаясь над общим законом, становясь исключительной личностью. Так он ставит себя по отношению ко всему «люду московскому»: На просторе опричник похаживает. Над плохими бойцами подсмеивает: «Присмирели, небойсь, призадумались! Так и быть, обещаюсь, для праздника. Отпущу живого с покаянием. Лишь потешу царя нашего батюшку». То же презрительное снисхождение выказывает он и Калашникову. Но тот напоминает Кирибеевичу о его преступлении против нравственного закона, и опричника начинает мучить совесть и заявляет о себе смущением, чувством вины и страхом наказания.

Образ царя в поэме складывается на основе народных представлений и преданий о Иване Грозном. Поэтому государь у Лермонтова величественный, легко впадает в гнев, скор на казнь и на милость, способный осознать происходящее: И сказал, смеясь, Иван Васильевич: «Ну, мой верный слуга! я твоей беде. Твоему горю пособить постараюся. Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый Да возьми ожерелье жемчужное. Преще свахе смышленой покланяйся И пошли дары драгоценные Ты своей Алене Дмитревне: Как полюбишься — празднуй свадебку. Не полюбишься — не прогневайся». Именно государь выносит решение, однако это решение уже сложилось в жизни — он лишь соглашается с ним: «Хорошо тебе, детинушка. Удалой боец, сын купеческий. Что ответ держал ты по совести.

Твоему горю пособить постараюся. Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый Да возьми ожерелье жемчужное. Преще свахе смышленой покланяйся И пошли дары драгоценные Ты своей Алене Дмитревне: Как полюбишься — празднуй свадебку. Не полюбишься — не прогневайся». Именно государь выносит решение, однако это решение уже сложилось в жизни — он лишь соглашается с ним: «Хорошо тебе, детинушка. Удалой боец, сын купеческий. Что ответ держал ты по совести.

Молодую жену и сирот твоих Из казны моей я пожалую. Твоим братьям велю от сего же дня По всему царству русскому широкому Торговать безданно, безпошлинно. А ты сам ступай, детинушка. На высокое место лобное. Сложи свою буйную головушку. Я топор велю наточить-навострить, Палача велю одеть-нарядить, В большой колокол прикажу звонить. Чтобы знали все люди московские. Что и ты не оставлен моей милостью…» Центральным образом поэмы является образ героини — Алены Дмитриевны, жены Калашникова. Этот образ появляется в поэме в ее трех частях: в первой части описывает Алену Дмитриевну и говорит о своей страсти к ней Кирибеевич, во второй — возникает противоположный образ — обесчещенной жены: «…Ты не дай меня, свою верную жену. Злым охульникам в поругание! На кого, кроме тебя, мне надеяться? У кого просить стану помощи? На белом свете я сиротинушка: Родной батюшка уж в сырой земле.

Злым охульникам в поругание! На кого, кроме тебя, мне надеяться? У кого просить стану помощи? На белом свете я сиротинушка: Родной батюшка уж в сырой земле.

Рядом с ним лежит моя матушка, А мой старший брат, ты сам ведаешь. На чужой сторонушке пропал без вести, А меньшой мой брат — дитя малое, Дитя малое, неразумное…» Говорила так Алена Дмитревна, Горючими слезами заливалася. В третьей части поэмы с образом Алены Дмитриевны связан образ поднимающейся над Москвой зари. Автор, помещая героиню в центр конфликта, показывает, что будущее России зависит от любви и верности женщины и способности героя ее защитить: Над Москвой великой, златоглавою, Над стеной кремлевской белокаменной Из-за дальних лесов, из-за синих гор. По тесовым кровелькам играючи, Тучки серые разгоняючи. Заря алая подымается; Разметала кудри золотистые. Умывается снегами рассыпчатыми, Как красавица, глядя в зеркальце, В небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалася? На какой ты радости разыгралася?

Основная идея поэмы. «Песня…», несмотря на гибель героя, звучит празднично, оптимистично. В «Песне…» сказалось не только общее неприятие Лермонтовым нравственной атмосферы современного общества, сдавленного николаевской реакцией. Очень вероятно, что он использовал народно поэтическую точку зрения, чтобы напомнить современникам, хотя бы и в фольклорной трактовке, что в России даже самые трагические коллизии, участниками которых выступают жесточайший из самодержцев — Грозный, своевольный опричник, гостинодворский купец, московское простонародье, могут разрешаться достойнее в нравственном отношении, чем драма, разыгравшаяся в петербургском свете и закончившаяся гибелью Пушкина.

«Песня…», несмотря на гибель героя, звучит празднично, оптимистично. В «Песне…» сказалось не только общее неприятие Лермонтовым нравственной атмосферы современного общества, сдавленного николаевской реакцией. Очень вероятно, что он использовал народно поэтическую точку зрения, чтобы напомнить современникам, хотя бы и в фольклорной трактовке, что в России даже самые трагические коллизии, участниками которых выступают жесточайший из самодержцев — Грозный, своевольный опричник, гостинодворский купец, московское простонародье, могут разрешаться достойнее в нравственном отношении, чем драма, разыгравшаяся в петербургском свете и закончившаяся гибелью Пушкина.

Разумеется, недопустимы прямые аналогии между героями «Песни…» и теми, о ком говорится в «Смерти Поэта», весьма отдаленно и сходство мотивов, связанных с отмщением за оскорбленную честь. Но есть смысловая перекличка коллизий, которая позволяет и даже понуждает сопоставлять две эпохи, две социальные среды, два типа морали: Погиб поэт! — невольник чести — Пал, оклеветанный молвой, С свинцом в груди и жаждой мести. Поникнув гордой головой!.. Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид. Восстал он против мнений света Один как прежде… и убит! Убит!., к чему теперь рыданья. Пустых похвал ненужный хор, И жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор! Не вы ль сперва так злобно гнали Его свободный, смелый дар И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар? Что ж? веселитесь… — он мучений Последних вынести не мог: Угас, как светоч, дивный гений. Увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно Навел удар… спасенья нет: Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет… («Смерть Поэта»)

Поникнув гордой головой!.. Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид. Восстал он против мнений света Один как прежде… и убит! Убит!., к чему теперь рыданья. Пустых похвал ненужный хор, И жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор! Не вы ль сперва так злобно гнали Его свободный, смелый дар И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар? Что ж? веселитесь… — он мучений Последних вынести не мог: Угас, как светоч, дивный гений. Увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно Навел удар… спасенья нет: Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет… («Смерть Поэта»)

Там, где мораль не утратила общенародного характера, там, несмотря на беззаконие самодержавной власти, на преступления и жестокость, все-таки сохраняется хотя бы возможность торжества правды, там возможны сильные героические характеры, способные любой ценой отстаивать перед лицом зла и насилия не только личное достоинство, но и сами нравственные идеалы народа. И такие характеры в конце концов побеждают, потому что есть среда, поддерживающая их, среда, хранящая, при всех отступлениях, единый «закон христианский». Но там, где закон вырван из народной почвы, не вытекает из уклада, обычаев и нравственных представлений народа, где он служит лишь «сенью» стоящей у трона жадной толпе вельможных опричников,— там суд и правда обречены на молчание, там благородные характеры становятся «невольниками чести» и гибнут с напрасной «жаждой мести».

Но там, где закон вырван из народной почвы, не вытекает из уклада, обычаев и нравственных представлений народа, где он служит лишь «сенью» стоящей у трона жадной толпе вельможных опричников,— там суд и правда обречены на молчание, там благородные характеры становятся «невольниками чести» и гибнут с напрасной «жаждой мести».

Им нет понимания и поддержки, правда гибнет вместе с ними, попираемая ничтожными клеветниками и насмешливыми невеждами. Поэма в оценке критиков и литературоведов. «Здесь поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа… усвоил себе склад его старинной речи… — и вынес из нее вымышленную быль, которая достовернее всякой действительности, несомненнее всякой истории» (В. Г. Белинский).

«В «Песне…» со всей определенностью обнаруживается процесс художественной эволюции Лермонтова: от лирической напряженности стиля, сосредоточенного вокруг авторского «я», от прямых и открытых лирических формул, от жанра исповеди — к пластике, к созданию психологических образов и сюжетов» (Б. М. Эйхенбаум). «Идея «Песни…» не сводилась к идее характера ее главного героя — она складывалась из взаимодействия достаточно самостоятельных характеров в таком контексте, который имел уже независимое от героев, не романтическое, а конкретно-историческое, социально-психологическое, эстетическое содержание» (В.Л Котельников).

М. Эйхенбаум). «Идея «Песни…» не сводилась к идее характера ее главного героя — она складывалась из взаимодействия достаточно самостоятельных характеров в таком контексте, который имел уже независимое от героев, не романтическое, а конкретно-историческое, социально-психологическое, эстетическое содержание» (В.Л Котельников).

4.2 / 5. 13

.

Книга IX

Резюме

Разгромленное ахейское войско полностью деморализовано. На сборе войск в ту ночь даже гордый царь Агамемнон расплакался. Он говорит, что война проиграна, и предлагает плыть домой. Его удрученные солдаты молча принимают эту речь, но Диомед вскакивает на ноги, напоминая царю о его обязанностях и напоминая войскам об их героическом наследии. Они могут все вернуться домой, говорит он, но он , Диомед, останется один, если потребуется, чтобы продолжить борьбу, ибо предопределено, что Троя в конце концов падет . Это смелое заявление восстанавливает доверие армии, и по рекомендации Нестора у стены выставляется стража, а войска расходятся по своим палаткам на обед и сон.

На заседании совета слово берет старый Нестор и напоминает Агамемнону, что отсутствие Ахиллеса вызывает нынешнее бедствие армии. Король признает, что поступил неразумно, оскорбив великого воина. Он решает предложить множество ценных подарков, а также возвращение Брисеиды, если Ахиллес вернется в армию. Поэтому эмиссары отправляются в палатку дующегося героя с этим сообщением.

Ахиллес с большим почетом приветствует теламониана Айаса (Аякса) и Одиссея, но отказывается принять условия, предложенные Агамемноном. Он говорит, что его нельзя купить или продать, и ничто, даже если бы это было все богатство Египта, не могло бы стереть публичное оскорбление Агамемнона. Поэтому он не вступит в бой, а утром он и его люди отправятся домой. Он непреклонен в своем решении.

Вернувшись в ахейский стан, Агамемнон с великой скорбью выслушивает известие о том, что произошло в шатре Ахилла. Наконец, Диомед встает и говорит собравшимся воинам, что было ошибкой пытаться обратиться к кому-то столь тщеславному и упрямому, как Ахиллес.

Анализ

Не один комментатор ссылался на Книгу IX как на краткое руководство по ораторскому искусству. Греки считали ораторское искусство искусством на том же уровне, что и боевые способности. Длинные язвительные боевые речи — неотъемлемая часть того, что должен знать воин. Феникс напоминает Ахиллу о том, насколько важно ораторское мастерство, а Одиссей так же высоко ценится за свои речи, как Ахиллес за свои сражения.

Одиссей, великий оратор, обращается к Ахиллу с первой мольбой. Его речь следует форме классического ораторского искусства, хотя и в сокращенной форме. Он начинает с комплиментов Ахиллесу и пытается заставить великого воина принять аргумент. Классические риторы называли эти вступительные слова «девяткой».0007 эксордиум .

Далее Одиссей объясняет Ахиллесу тяжелое военное положение ахейцев.

Одиссей следует повествованию с конформацией или доказательством для его случая. Его доказательство состоит из морального аргумента — что отец Ахилла, Пелей, сказал своему сыну сдерживать свой гнев — и материального аргумента — многочисленные награды, которые предложил Агамемнон. Одиссей мудро опускает высокомерное заявление Агамемнона о том, что он выше Ахиллеса.

Наконец, Одиссей приходит к выводу, возвращаясь к патриотическому аргументу. Он говорит Ахиллесу, что может добиться личной чести и славы, спасая ахейцев.

Реакция Ахиллеса стремительна и поначалу кажется непродуманной. Это событие является одним из главных поворотных моментов в истории. До сих пор можно было сочувствовать Ахиллесу, потому что Агамемнон был явно не прав; но с отказом Ахиллеса принять предложенные ему почетные условия, он ставит свои ранил гордость превыше всех других соображений, и моральное равновесие начинает падать против него. Ничто теперь не удовлетворит Ахиллеса, кроме полного унижения Агамемнона, необоснованного и необоснованного требования. Желание Ахиллеса отомстить начало подавлять его здравый смысл, его верность друзьям и сам кодекс рыцарской чести, которым он так дорожит. По сути, Ахиллес открыто ставит под сомнение справедливость всего героического кодекса чести. Действительно, это решающий момент для Ахиллеса, поскольку он человек большой страсти и настоящий боец. Ирония неизбежна.

Ничто теперь не удовлетворит Ахиллеса, кроме полного унижения Агамемнона, необоснованного и необоснованного требования. Желание Ахиллеса отомстить начало подавлять его здравый смысл, его верность друзьям и сам кодекс рыцарской чести, которым он так дорожит. По сути, Ахиллес открыто ставит под сомнение справедливость всего героического кодекса чести. Действительно, это решающий момент для Ахиллеса, поскольку он человек большой страсти и настоящий боец. Ирония неизбежна.

Однако некоторые критики интерпретируют этот эпизод по-разному. Они считают, что причины отказа Ахиллеса от предложения являются психологически и морально обоснованными, поскольку он не нуждается в дарах, которые предлагает ему Агамемнон. Он знает, что умрет вскоре после примирения; а главное, он знает, что если Агамемнон ранее по прихоти забрал дар (военный приз Ахиллеса, Брисеиду), то ничто не помешает ему сделать то же самое снова.

Какая бы точка зрения ни была принята, смерть Патрокла (воина-соратника Ахилла) следует непосредственно из этого инцидента, и независимо от того, прав он в конечном счете или нет, Ахиллес добровольно выбрал не принимать почетное урегулирование, и, таким образом, он несет ответственность за то, что следует, то есть за смерть Патрокла.

Другие речи в Книге IX также следуют образцам греческого классического ораторского искусства. Одиссей приводит аргумент от разума. Феникс следует с моральным аргументом. Наконец, Айас завершает эмоциональным аргументом. Только Айас оказывает заметное влияние на Ахилла.

Наконец, в речи Нестора к Агамемнону в начале Книги IX старый солдат утверждает, что, хотя король должен принимать решения, он также должен прислушиваться к советам. Слова Нестора звучат эхом через несколько сотен лет, когда Креонт в «9-й главе» Софокла0007 Антигона говорит, что хороший король прислушается к совету, но тотчас же не делает этого и поэтому унижается. Кроме того, широко обсуждаемые строки Агамемнона, в которых он говорит, что его безумие, или até (также переводимое как «заблуждение» или «гибель») заставило его забрать Брисеиду у Ахиллеса, параллельны рассуждениям Гамлета в «Акте». V, когда он извиняется перед Лаэртом за убийство Полония. Гамлет говорит, что его «безумие» заставило его убить Полония, тем самым сняв с себя ответственность за свои действия почти так же, как это делает Агамемнон.

Глоссарий

посольство миссия, особенно миссия, предпринятая послом. Воины в Книге IX являются символическими послами от Агамемнона к Ахиллесу.

ораторское искусство ораторское искусство, искусство речи, было одной из классических областей обучения древних греков. Классическое ораторское искусство состояло из предписанных разделов: exordium, narratio, и conformatio . (Обсуждение этих терминов см. в Анализе Книги IX.)

Феникс наставник и друг Ахиллеса.

Раздел 33 | IWP WhitmanWeb

Мои галстуки и балласты покидают меня, мои локти покоятся в морских пропастях,

Я обхожу сьерры, мои ладони охватывают континенты,

Я иду со своим видением.

По городским четырехугольным домам — в избах, стоянках с лесорубами,

По колеям магистрали, по сухому оврагу и руслу ручьев,

Прополка луковых грядок или рыхление грядок моркови и пастернака, пересечение саванн , плетущийся в лесу,

Разведка, копание золота, опоясывание деревьев новой покупки,

Обожженный по щиколотку горячим песком, тянущий мою лодку по мелководной реке,

Где пантера ходит взад и вперед на ветке над головой , где олень яростно бросается на охотника,

Где гремучая змея греет свою дряблую длину на скале, где выдра питается рыбой,

Где аллигатор в своих жестких прыщах спит у залива,

Где черный медведь ищет коренья или мед, а бобр хлопает по грязи своим весловидным хвостом;

Над растущим сахаром, над хлопчатником с желтыми цветами, над рисом на низком влажном поле,

Над домом с остроконечной фермой, с его фестончатой накипью и тонкими побегами из канав ,

Над западной хурмой, над длиннолистной кукурузой, над нежным голубоцветным льном,

Над белой и бурой гречкой, там с остальными гудок и гудок,

Над сумеречной зеленью рожь, колышущаяся и трепещущая на ветру;

Взбираться на горы, осторожно подтягиваться, держась за низкие обтрепанные конечности,

Идти по тропинке, протоптанной в траве и пробиваясь сквозь листву кустов,

Где перепел свистит между лесом и пшеницей ,

Где летучие мыши летают в канун седьмого месяца, где большой золотой жук падает в темноте,

Где ручей выходит из корней старого дерева и течет на луг,

Где пасется скот и стряхивают мух трепетом их шкур,

Где на кухне висит марля, где дрова

висят над плитой очага, где паутина гирляндами падает со стропил;

Где бьются молоты, где пресс крутит свои цилиндры,

Где человеческое сердце бьется страшными муками под ребрами,

Где грушевидный шар плывет вверх, хладнокровно глядя вниз)

Где спасательный круг тянется по скользящей петле, где жар высиживает бледно-зеленые яйца в измятом песке,

Где кит плывет со своим детенышем и никогда его не покидает,

Где пароход тянет назад свой длинный вымпел дыма,

Где плавник акулы высекает из воды черную щепку ,

Где полусгоревший бриг плывет по неведомым течениям,

Где снаряды прирастают к его склизкой палубе, Где мертвецы гниют внизу;

Где во главе полков висит звездный флаг,

Приближаясь к Манхэттену у длинного острова,

Под Ниагарой, катаракта падает на мое лицо, как вуаль,

На пороге, на колоде из твердого дерева снаружи,

На ипподроме, или наслаждаясь пикниками, джигами или хорошей игрой бейсбола,

На он-фестивалях, с подлыми насмешками, иронической лицензией, бычьими танцами, пьянством, смехом,

На сидровой мельнице дегустация сладостей коричневого сусла, высасывание сока через соломинку,

На чистке яблок, желая поцеловать все красные фрукты, которые я нахожу,

На сборах, пляжных вечеринках, дружеских пчелах, шелушении, домашних подъемах;

Где пересмешник издает свои восхитительные бульканья, кудахтанье, крики, плач,

Где стог сена стоит на амбарном дворе, где разбросаны сухие стебли, где наседка ждет в лачуга,

Где бык наступает на свою мужскую работу, где жеребец к кобыле, где петух топчет курицу,

Где пасутся телки, где гуси короткими рывками щиплют пищу,

Где закатные тени удлиняются над безграничной и одинокой прерией,

Где стада буйволов ползут на квадратные мили далеко и близко,

Где переливается колибри, где шея долгожителя Лебедь извивается и извивается,

Где чайка-хохотун носится у берега, где она смеется своим почти человеческим смехом,

Где пчелиные ульи расставлены на серой скамейке в саду, наполовину скрытом высокими сорняками,

Где полосатые куропатки сидят кольцом на земле, высунув головы,

Там, где похоронные кареты въезжают в арочные ворота кладбища,

Где лают зимние волки среди снежных пустошей и обледенелых деревьев,

Где желтокорончатая цапля ночью подходит к краю болота и кормится на маленьких крабов,

Там, где плеск купающихся и ныряльщиков охлаждает теплый полдень,

Где Кэти-Дид работает своим цветным камышом на ореховом дереве над колодцем,

Через участки цитронов и огурцов с серебряной проволокой листья,

Через солончаковую или апельсиновую поляну, или под коническими елями,

Через спортзал, через салон с занавесками, через контору или общественный зал;

Доволен родным и иностранцем, Доволен новым и старым,

Доволен некрасивой женщиной так же, как и красивой,

Доволен квакершей, как она снимает шляпку и мелодично разговаривает,

Радуясь мелодии хора избеленной церкви,

Доволен серьезными словами вспотевшего методистского проповедника, глубоко впечатлен лагерным собранием;

Смотрю на витрины Бродвея все утро, уткнувшись плотью носа в толстое зеркальное стекло, пляж,

Мои правая и левая руки обнимают двух друзей по бокам, а я посередине;

Возвращаясь домой с молчаливым и чернощеким бушменом, (он едет позади меня на драпировке дня)

Вдали от населенных пунктов изучая отпечатки лап животных или отпечатки мокасин,

У койки в больнице, подносящей лимонад лихорадочному больному,

Рядом с трупом в гробу, когда все стихло, осматривая свеча;

Путешествие во все порты для торговли и приключений,

Спешка с современной толпой, такой же нетерпеливой и непостоянной, как и все,

Горячая к тому, кого я ненавижу, готовая в своем безумии зарезать его,

Одиночка в полночь на моем заднем дворе , мои мысли давно ушли от меня,

Прогуливаясь по старым холмам Иудеи с прекрасным и нежным Богом рядом со мной,

Мчась сквозь пространство, мчась сквозь небо и звезды,

Мчась среди семи спутников и широкого кольца, и диаметром в восемьдесят тысяч миль,

Мчаться с хвостатыми метеорами, бросая огненные шары, как и все остальные,

Неся в животе ребенка-полумесяца, который носит свою полную мать,

Штурмовать, наслаждаться, планировать, любить, предостерегать,

Поддерживая и заполняя, появляясь и исчезая,

Я иду день и ночь по таким дорогам.

Я посещаю сады сфер и смотрю на продукт,

И смотрю на квинтиллионы созревших и смотрю на квинтиллионы зеленых.

Я лечу те полеты текучей и поглощающей души,

Мой курс проходит ниже звуков отвесов.

Я помогаю себе материальным и нематериальным,

Никакая охрана не может закрыть меня, никакой закон не может мне помешать.

Я ненадолго ставлю свой корабль на якорь,

Мои посланники постоянно уплывают или возвращаются ко мне.

Я иду на охоту за полярным мехом и тюленем, перепрыгивая пропасти с острым посохом, цепляясь за ломкие и синие вершины.

Я поднимаюсь в фургон,

Я занимаю свое место поздно ночью в вороньем гнезде,

Мы плывем по арктическому морю, в нем достаточно света,

Сквозь ясную атмосферу Я растянусь на чудесной красоте ,

Огромные глыбы льда проходят мимо меня, и я прохожу мимо них, пейзаж прост во всех направлениях,

Вдалеке виднеются горы с белыми вершинами, я бросаю в них свои фантазии,

Мы приближаемся к какой-то великой битве -поле, в котором мы скоро будем заняты,

Мы минуем колоссальные аванпосты лагеря, мы пройдем с неподвижными ногами и осторожностью,

Или мы входим в пригород какой-то огромный и разрушенный город,

блоков и рухнувшей архитектуры больше, чем во всех живых городах земного шара.

Я вольный компаньон, Я ночую, вторгаясь в сторожевые костры,

Я поднимаю жениха с постели и сам остаюсь с невестой,

Я всю ночь прижимаю ее к своим бедрам и губам.

Мой голос — это голос жены, визг у перил лестницы,

Они поднимают тело моего мужчины, истекающего каплями и утонувшего.

Я понимаю большие сердца героев,

Мужество настоящего времени и всех времен,

Как шкипер видел тесный и неуправляемый обломки парохода, и Смерть, преследующую его в бурю,

Как он крепко сжался и не отступил ни на дюйм, И был верен дням и верен ночам,

И писал мелом на доске большими буквами, Не унывайте, мы

не покинем ты;

Как он следовал за ними и три дня лавировал с ними и не сдавался,

Как он наконец спас дрейфующую компанию,

Как выглядели худощавые женщины в свободных платьях при лодке со стороны их подготовленных могил,

Как молчаливые младенцы со старыми лицами, и поднятые больные, и острогубые небритые мужчины;

Все это я глотаю, оно вкусное, оно мне нравится, оно становится моим,

Я мужчина, я страдал, я был там.

Презрение и спокойствие мучеников,

Старая мать, осужденная за ведьму, сожженная сухими дровами, ее дети смотрят на нее, — ing, весь в поту,

Уколы, которые жалят, как иглы, его ноги и шею, убийственную картечь и пули,

Все это я чувствую.

Я затравленный раб, Я вздрагиваю от укусов собак,

Ад и отчаяние на мне, треск и еще раз треск стрелков,

Я цепляюсь за перила забора, мои капли крови, тонкие

Я падаю на сорняки и камни,

Всадники пришпоривают своих невольных лошадей, подъезжают близко,

Насмехаются над моими головокружительными ушами и яростно бьют меня по голове кнутами.

Агонии — одна из моих перемен одежды,

Я не спрашиваю раненого, как он себя чувствует, я сам становлюсь раненым,

Мои боли становятся багровыми, когда я опираюсь на трость и наблюдаю.

Я раздавленный пожарный со сломанной грудной костью,

Рухнувшие стены погребли меня под обломками,

Жар и дым Я вдохнул, Я услышал крики моих товарищей,

Я услышал далекий Щелчок их кирок и лопат,

Они расчистили балки, они нежно поднимают меня вперед.