Железная нищета Спарты. Как государство воинов пришло в упадок и исчезло, так и не поняв, что же происходит — Нож

Некогда, в далекие античные времена, существовало мощное военное государство — Спарта, предмет восторга и поклонения современных младших школьников и даже вполне взрослых дядечек, недоигравших в солдатики.

И однажды это государство исчезло. Растворилось. Причем путь от вершины славы и могущества — когда Спарта во главе коалиции греческих городов победила афинян и их союзников — до уровня захолустного городка в римской провинции Ахея был проделан по историческим меркам стремительно — менее чем за пару веков.

Аристотель не зря писал о том, что бессмысленно создавать культуру, основанную на воинской доблести, поскольку существует еще такая вещь, как мир, и с ним периодически приходится иметь дело.

Одержав победу над Афинами, спартанцы столкнулись с тем, чего они хотели меньше всего, — с миром, и, собственно, именно с этого столкновения людей мира с людьми войны начинается закат военной цивилизации.

Но, наверное, стоит сказать хотя бы несколько слов о том, как эта военная цивилизация могла появиться, избегая, из уважения к читающим, повторения школьных истин.

Как и когда появилась СпартаПо легенде, местность была названа Лакедемоном в честь первого царя, а заложенный город назван Спартой по имени жены Лакедемона. Их внучка, Пенелопа, была женой Одиссея, а их внук Гиацинт… Впрочем, пересказывать легенды и мифы сейчас мы не станем, лучше обратимся к фактам, которые указывают на то, что город Спарта был основан около 1000 года до н. э., через 200 лет после разрушения главенствующих ранее в этом регионе Микен.

Падение Микен — следствие катастрофы бронзового века, величайшего из потрясений, пережитых цивилизацией. Что касается Лаконики, то в какой-то момент эти земли, заселенные ахейцами (у Гомера «ахеец» — синоним слова «грек», хотя древнегреческий этнос, как считают ученые, складывался из нескольких племен), были завоеваны дорийцами, о происхождении которых ведутся споры.

По наиболее популярной версии, дорийцы вторглись на Пелопоннес с севера и завоевали полуостров, а крупнейшим и сильнейшим их полисом стала Спарта.

Впрочем, существуют менее популярные, но при этом любопытные версии. В частности, замечательный исследователь, лингвист и историк Джон Чедвик считает, что дорийцы были угнетенным большинством, проживавшим в Лаконике, и пришли к власти, свергнув угнетателей и подчинив их себе.Если бы так и было, то это объясняло бы ту жесточайшую военную структуру, созданную в Спарте, и дало бы нам возможность порассуждать о том, что происходит, когда угнетенные начинают угнетать бывших угнетателей, почему при этом рождаются жесточайшие из режимов, и даже озвучить в очередной раз более чем сомнительную, но популярную мантру «революция — плохо, эволюция — хорошо».

Как бы то ни было, становление Спарты как подчиненного войне государства связывают с именем легендарного Ликурга, возможно, мифического персонажа, так как его биография туманна, неясно, какие из реформ действительно проведены им, а какие ему приписываются, и даже с датами его жизни неразбериха — по разным версиям, они лежат в промежутке от IX до VI века до н. э.

э.

Так или иначе, но именно ему приписывают создание жестких правил воспитания спартанцев, которые жили в военных отрядах, главными их задачами были постоянная тренировка и оттачивание военных навыков. Собственно, первоначально такой образ жизни был нужен для того, чтобы силой держать в повиновении покоренных местных жителей, илотов, труд которых обеспечивал существование господ. Господа, впрочем, при этом не роскошествовали — с детских лет они жили военными отрядами, так сказать, находились на постоянном казарменном положении. За неимением войн свои навыки убийства они оттачивали, устраивая охоту на илотов — это считалось вполне достойным упражнением.

Земля, по Ликургу, должна была быть поделена на 9 тысяч наделов — по числу взрослых мужчин Спарты (читай — воинов). Каждый из наделов обрабатывали илоты и тем самым кормили владельца надела, однако, как считают историки, в реальности такого количества граждан в Спарте никогда не существовало.Так, по мнению наших современников, мог бы выглядеть ЛикургВсё существование спартанцев было подчинено идее их равенства между собой — и фактическое отсутствие денег, и даже традиция совместного приема пищи: спартанцы считали, что нет смысла копить богатства, если ты не сможешь ими воспользоваться, например есть больше или вкуснее других. Заметим, что вершиной кулинарного искусства и любимым блюдом в Спарте была черная похлебка, о которой другие греки вспоминали с содроганием, — варево из свиных ног, крови, чечевицы и уксуса.

Заметим, что вершиной кулинарного искусства и любимым блюдом в Спарте была черная похлебка, о которой другие греки вспоминали с содроганием, — варево из свиных ног, крови, чечевицы и уксуса.

Ремесло в Спарте (которым занимались илоты и лично свободные, но бесправные жители — периэки) было подчинено удовлетворению самых простых потребностей. Важнейшим было производство оружия и разного рода амуниции, что же касается прочего, то, мягко говоря, особых высот умения местные ремесленники не достигли.

Контакты с иноземцами, даже с жителями других греческих полисов, были сведены к минимуму — нет, они не были под запретом, просто само устройство жизни подразумевало существование в замкнутой среде. Более того, все законы Ликурга как раз были созданы для замкнутой среды и преследовали простую и жестокую логику существования: илоты кормят спартанцев, а спартанцы жесточайше эксплуатируют илотов, чтобы кормящие не разбежались или не взбунтовались, и для выполнения этой миссии община эксплуататоров готова нести всяческие лишения.

Конечно, жизнь в закрытом мужском сообществе, где одновременно насаждаются идеи равенства, культ силы и демонстративная скудность потребностей, не означала, что спартанцам нечего было желать. А желал каждый одного — признания. Признания каких-то своих заслуг или способностей, похвалы командира, старейшины или товарищей. Раздачу орденов тогда еще не придумали, награждать богатством в этом обществе было неприемлемо и даже смешно, а вот признание в рамках, как сказали бы сейчас, референтной группы было тем, к чему стремился каждый.

Современное мифотворчество превратило спартанцев в монстров, жестоких и непобедимых. При этом, конечно, спартанцы терпели поражения, такое тоже бывало. Возможно, жители других полисов и уступали спартанцам в выучке и тренированности (хотя воинскими упражнениями увлекались все греки), но не уступали в мужестве. Кроме того, им всегда было что защищать. Главной же мотивацией спартанцев была воинская доблесть, боевая славаК числу героев спартанцы относили, например, Офриада, участника так называемой битвы 300 чемпионов, одного из эпизодов войны Спарты с Аргосом. Тогда (546 год до н. э.) было решено, что большого общего сражения не будет, вместо этого каждая из сторон выставит на бой по 300 лучших воинов.

Тогда (546 год до н. э.) было решено, что большого общего сражения не будет, вместо этого каждая из сторон выставит на бой по 300 лучших воинов.

Понятно, что Аргос с такой «победой» не согласился, на следующий день всё-таки состоялось общее сражение (на этот раз победила Спарта), а Офриад стал одним из самых популярных народных героев Спарты, о подвиге которого старейшины рассказывали юным воинам.

Управление Спартой было необычным. Чаще всего вспоминают про то, что в Спарте было два царя (версий о том, почему два, довольно много), но настоящую полноту власти они получали лишь во время военных походов (армию возглавлял один из царей, второй оставался «на хозяйстве»), да и то следовавшие за армией судьи, эфоры, докучали ему советами (если царь не слушал их советов и терпел поражение, то позже привлекался к суду). Цари были членами совета старейшин — герусии. Просто двумя из 30 совещающихся, с абсолютно равными правами.

Цари были членами совета старейшин — герусии. Просто двумя из 30 совещающихся, с абсолютно равными правами.

Существовало и народное собрание, апелла, которое мало что значило. И в самом деле, собрание, состоящее целиком из воинов, в стране, где подчинение было возведено в высшую из добродетелей, вряд ли могло влиять на принятие каких-то решений. Да особых решений принимать и не приходилось, а члены герусии больше были заняты тем, что наблюдали за военными упражнениями и науськивали спартанскую молодежь друг на друга (драки — хороший элемент военной подготовки), чем государственными проблемами. Которых и не возникало, если волею судеб спартанцам не приходилось принимать участия в каких-то общегреческих делах.

Заметим, что устно изложенные когда-то Ликургом правила жизни спартанцев, вошедшие в историю как «большая ретра», регламентировали буквально все аспекты существования спартанских граждан вплоть до личной жизни (например, нормальным было уступить свою жену более габаритному сотоварищу, так как считалось, что от этого брака родятся более могучие дети).

Жизнь любого спартанца принадлежала государству целиком, полностью и без остатка, не оставляя возможности для какой-либо иной самореализации и шансов распоряжаться своей судьбой.

Что принесла спартанцам победаНельзя сказать, что спартанцы воевали мало и совсем уж избегали греческих дел — сидеть в сторонке в своей Лаконике не получалось, обстоятельства раз за разом заставляли их вмешиваться то в одну войну, то в другую (одно время, когда в греческих полисах тирания как форма правления набрала силу, народ Эллады даже превозносил спартанцев как борцов с тиранами — волею судеб именно их войска раз за разом одолевали то одного, то другого тирана, например, они избавили афинян от тирании печально известного Писистрата). Но всё-таки ни одно из событий не оказало на Спарту такого влияния, как Греко-персидские войны и последовавшие за ними Пелопонесские войны.

Жак-Луи Давид, «Леонид при Фермопилах»Спартанцы, разумеется, сражались за победу и достигли ее, и вот наступил мир (о котором как о большой сложности для народа войны предупреждал Аристотель), в котором надо было жить, с которым надо было что-то делать и которым надо было как-то пользоваться…

После победы спартанцы провозгласили, говоря современным языком, свою новую «внешнеполитическую доктрину» — они желали доминировать в Греции, имея в каждом из полисов правительства из своих друзей и союзников. Между тем союзники совершенно не понимали, чем, кроме военного союза, может быть интересна Спарта. Действительно, в качестве экономического партнера сложно было найти — не в Греции даже, а в мировой истории вообще — страну более тусклую и малопривлекательную.

Между тем союзники совершенно не понимали, чем, кроме военного союза, может быть интересна Спарта. Действительно, в качестве экономического партнера сложно было найти — не в Греции даже, а в мировой истории вообще — страну более тусклую и малопривлекательную.

Заниматься ремеслом и торговлей гражданам было запрещено, их задача — исключительно война или военные упражнения. Обеспечением их гимнастики занимались государственные рабы — илоты и обложенные данью периэки — лично свободные, но лишенные прав жители Лаконики. Деньгами служили не драгметаллы, а железо, причем в принятом раз и навсегда соотношении веса (для пересчета курса, так сказать) серебра к железу как 1:1200. Это делало фактически невозможным взяточничество и стяжательство, но губило и торговлю тоже.

Одним словом, союзники Спарты не поняли притязаний Спарты на господство. Соответственно, правительства из друзей Спарты в союзных полисах никак не образовывались. И когда спартанцы решили немного помочь своим ставленникам — слегка надавить, — началась новая эпоха войн, мир был приведен в понятное для Спарты состояние.

Сначала спартанцами снова сопутствовал военный успех — им удалось, не без труда, подавить восстание в Афинах, одолеть с помощью Персии коринфян в многолетней войне, но всё когда-то кончается — в Беотийской войне спартанцы потерпели поражение.

Смерть Эпаминонда. Фиванский полководец получил смертельное ранение в битве при Мантинее и поспешил заключить мир со Спартой, опасаясь, что его последователи всё сделают «неправильно». Спартанцам это дало возможность позже говорить о своей победе в битве, но последствия войны с Фивами стали для них катастрофическимиФивы, центр области Беотия, бывший союзник Спарты, после поражения Афин становятся экономическим центром Греции, победа демократии вовлекает в управление полисом большое количество граждан. В Фивах есть деньги и множество политизированных людей, которые готовы к решительным действиям.

Попытка Спарты свергнуть демократическое правительство Фив и установить правление своих ставленников становится поводом к войне.В двух крупных сражениях беотийский полководец Эпаминонд наносит Спарте сокрушительные поражения. Историки считают, что причиной побед стала революционная по тем временам тактика ведения боя — Эпаминонд применил построение войска не ровной линией, а «кочергой», когда один из флангов усиливался несколькими рядами фаланги и, прорывая более слабый строй соперника, окружал его. Но был и еще один серьезный фактор, чисто морального свойства, — спартанцы считались непобедимыми в битве гоплитов — тяжеловооруженных воинов.

Историки считают, что причиной побед стала революционная по тем временам тактика ведения боя — Эпаминонд применил построение войска не ровной линией, а «кочергой», когда один из флангов усиливался несколькими рядами фаланги и, прорывая более слабый строй соперника, окружал его. Но был и еще один серьезный фактор, чисто морального свойства, — спартанцы считались непобедимыми в битве гоплитов — тяжеловооруженных воинов.

В те далекие времена войска, как правило, выстраивались друг против друга в обычном строю — справа налево. Справа оказывались наиболее сильные и лучше вооруженные воины, слева — народ помельче, не всегда полностью экипированный. Таким образом, при зеркальном отражении, крепыши всегда бились против малышей. И наоборот (что было предметом трений спартанцев с союзниками в Пелопоннесской войне — спартанцы всегда занимали левый, наиболее безопасный фланг).

Эпаминонд унизил спартанцев, выставив собственную гвардию, несколько сотен специально подготовленных отборных воинов, на правый фланг — лоб в лоб с лучшими воинами спартанцев.

На современников (да и на самих спартанцев) сильнейшее впечатление произвело не построение «кочергой», а именно то, что фиванцы победили спартанцев в битве гоплитов — чего не удавалось до тех пор никому (эрудированный читатель, конечно, сразу вспомнит о фиванском «священном отряде», состоявшем, по легенде, якобы из любовных пар — гомосексуальность в Греции была явлением обыденным, — да, именно этот отряд и стоял на правом фланге беотийской фаланги).

Эпаминонд не терял времени даром — была создана мощная антиспартанская коалиция, к которой присоединились Афины, Коринф, Аргос и еще несколько полисов. А ресурсы Спарты таяли — их вековая система не менялась, они по-прежнему занимались сортировкой младенцев и испытаниями юношей на выживаемость. В итоге к 370 году, после поражений от Эпаминонда, в строю у спартанцев осталась всего лишь тысяча взрослых мужчин — ресурсов нет и взять их неоткуда, это при том, что были не имеющие гражданства парфении (то есть «рожденные девой», дети незамужних спартанок), упомянутые периэки, неодамоды (бывшие илоты, получившие свободу и часть гражданских прав) и даже мофаки, что буквально переводится как «выскочки», дети неграждан, получившие спартанское воспитание, — но все они, по консервативной местной традиции, не воины, им нельзя в строй. Так, под «деды воевали», начала затухать Спарта.

Так, под «деды воевали», начала затухать Спарта.

Наивно полагать, что все без исключения люди войны были настолько глухи и слепы, что не могли понять необходимость перемен.

Впрочем, перемен в устройстве жизни так и не произошло — в то время, как соседние полисы занимались, говоря нашими словами, инновациями, развивали торговлю, совершенствовали общественное устройство, спартанцы нянчили свои прошлые доблести.Эпаминонд не ограничился военными успехами — понимая, что жизнь Спарты обеспечивается исключительно трудом илотов, он объявил, что жители соседней со Спартой Мессении (которых спартанцы победили в войнах VIII века до н. э. и обратили в рабство, четыре столетия подавляя их бесконечные восстания) — свободны.

э. и обратили в рабство, четыре столетия подавляя их бесконечные восстания) — свободны.

От этого удара Спарта уже не оправилась.

Попытки реформВ 245 году до н. э. одним из царей Спарты стал Агис IV. К тому времени спартанское общество уже не было монолитным. Землевладельцами остались всего 700 граждан (напомним, у Ликурга распределялись 9000 земельных наделов), остальные участки некому было обрабатывать, и часть спартанцев впала в нищенское состояние. Граждан не хватало для формирования более-менее боеспособной армии. Формировалась земельная аристократия, всеми правдами и неправдами расширяющая свои владения. Роскошь, вольно или невольно, входила в обиход спартанцев, которые были уже хорошо знакомы с образом жизни греков в других полисах. Да что там греки в других полисах — тесное сотрудничество с Персией и Египтом на многое «открыло глаза» даже самым невнимательным из спартанцев. Кроме того, спартанские отряды часто и охотно нанимали персы, египтяне, карфагеняне — спартанцы превратились из людей изолированных в людей, повидавших мир. И заработали своими стараниями кое-какие богатства, которые надо было как-то реализовывать.

И заработали своими стараниями кое-какие богатства, которые надо было как-то реализовывать.

Агис попытался реформировать Спарту (показателем косности реформируемого сообщества стал лозунг возврата к заповедям Ликурга, тогда как в реальности приходилось отходить от устаревших заповедей): дал права периэкам, разделив между ними земли, отменив долговые обязательства, и… и, конечно же, вернулся к спартанским традициям воспитания молодежи.

Нельзя сказать, что даже такие половинчатые реформы вызвали у спартанцев той эпохи одобрение. Начавшая формироваться земельная аристократия расправилась с Агисом и его приспешниками, причем их обвинили в преступлении тягчайшем — попытке навязать тиранию.

Однако необходимость реформ Спарта чувствовала, и десятилетие спустя вторую попытку предпринял царь Клеомен III. К тому времени спартанцев насчитывалось всего несколько сотен, Спарта вела войну против Ахейского союза и, фактически не имея собственных сил, прибегала к помощи наемников. Именно их силами Клеомен одерживает военные победы и во главе армии наемников возвращается в Спарту.

Находящийся в зените славы царь начинает с репрессий, подавив в зародыше возможность сопротивления: четверо из пяти эфоров, судей, фактически управлявших Спартой, убиты, более 80 семей изгнаны из города, в число спартиатов включены неграждане, распределено более 4 тысяч земельных участков, проведена кассация долгов.

Армия стала большой и была реформирована по македонскому образцу, однако количественно всё равно сильно уступала македонцам, которых терпящие поражения ахейцы призвали выступить на их стороне, а не воевать спартанцы не могли и даже не понимали, как такое вообще возможно.В итоге Клеомен потерпел поражение, вынужден был бежать вместе со своими соратниками и семьей в Египет, участвовал там в заговоре против местного правителя и был убит, а его реформы довольно быстро «рассосались» благодаря активности вернувшейся в Спарту аристократии.

На рубеже III и II веков еще один из тиранов, Набис, попробовал что-то изменить в спартанском устройстве. Набиса не случайно чаще именуют тираном, чем царем — по одним сведениям, после Клеомена в Спарте вообще не осталось потомков двух царских фамилий, по другим — именно Набис был последним из них. Превзойдя прежних реформаторов в жестокости проведения реформ, Набис ничего не поменял в их содержании. Он в очередной раз перераспределил земельные участки (понятно, что каждое перераспределение приводило к тому, что появлялось множество недовольных), изгнал олигархов, дал гражданство даже илотам и одновременно попытался привести спартиатов, и прежних, и новообращенных, к полному отказу от собственной жизни и прав в пользу государства, к воспитанию по Ликургу, а илотов, ныне граждан, заставив одновременно работать в поле.

Превзойдя прежних реформаторов в жестокости проведения реформ, Набис ничего не поменял в их содержании. Он в очередной раз перераспределил земельные участки (понятно, что каждое перераспределение приводило к тому, что появлялось множество недовольных), изгнал олигархов, дал гражданство даже илотам и одновременно попытался привести спартиатов, и прежних, и новообращенных, к полному отказу от собственной жизни и прав в пользу государства, к воспитанию по Ликургу, а илотов, ныне граждан, заставив одновременно работать в поле.

В итоге всех попыток реформ Спарта так и не выбралась из нищеты, внутренние противоречия только углубились, образ жизни и порядки спартанцев по-прежнему вызывали недоумение у других греков, отсутствие личных свобод и личного имущества на фоне происходящего в соседних полисах и государствах к тому времени вызывало резкое негодование не только среди сформировавшейся аристократии, но и среди рядовых граждан.

Государство-надсмотрщик, созданное для эксплуатации труда илотов, вполне естественным образом стало милитаристским государством, которое не мыслило себя без войны и существовало ради войн. Перестроиться не получилось, возможно, что и не могло получиться, но и жить войной малочисленное бедное государство никак не могло — силы противников превосходили Спарту всё больше и больше, и в качестве вооружений, и в численности, и в боевом умении, и даже в боевом духе.

В 146 году Греция попадает под власть Рима и становится римской провинцией Ахея. Кажется, спартанцы даже не понимают, как они, совершенно незаметно для себя, стали просто мелкой и несамостоятельной частью империи своих якобы союзников (Рим использовал воинственность спартанцев, легко убедив их выступить против Ахейского союза; таким образом повод к войне, закончившейся покорением Греции, был найден без труда). Греция покорена, а в память о былом величии и славе завоеватели предоставляют Афинам и Спарте особые права самоуправления.

В Риме вскоре входит в моду всё греческое, и богатые и образованные римляне, которых становится всё больше, начинают ездить в провинцию Ахея, чтобы своими глазами увидеть эти удивительные места, описанные греческими классиками. Афины, Фивы и Коринф заполнены римскими патрициями, которые любуются местными красотами, слушают философов, восхищаются творениями художников…

Конечно, в список всех «туристических маршрутов» обязательно входит и овеянная легендами Спарта, где местное самоуправление пытается поддерживать жизнь по Ликургу и где путешественники могут наблюдать, как собравшиеся на обязательные общие трапезы спартиаты едят свою черную похлебку и распевают боевые песни своих предков.Этот туристический аттракцион, островок и, по сути, музей архаики в бурно растущем и развивающемся мире и люди, живущие такой непонятной современникам жизнью, даже тогда вызывал изумление у суровых римлян.

Так, под песни о том, что «деды воевали», постепенно исчезло с мировой арены, а после и вовсе стерлось из памяти самое воинственное государство в истории.

Воровали и боялись жен: какими были настоящие спартанцы

Непревзойденные воины, равнодушные к роскоши и готовые умереть ради славы, — такими мы представляем себе спартанцев. Но какими они были на самом деле?

Редакция сайта

Теги:

Слава

Взгляд в прошлое

Прошлое

История

Греция

Миф о Спарте

Спарта была столицей Лакедемона, занимавшего юго-восточную часть Пелопоннесского полуострова. Спартанская простота вошла в пословицу: всё в этом государстве было направлено на воспитание идеальных солдат, которые не интересуются ничем, кроме войны.

Кажется, все слышали о детях, которых приносили на осмотр старейшинам: здоровых возвращали родителям, слабых сбрасывали в глубокую пропасть.

Война и только война

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Настоящий спартанец не должен был отвлекаться на всякие мелочи: например, на размышления о том, что он будет есть. Обрабатывать землю и выращивать скот в Лакедемоне считали унизительным и вредным для ратного дела: а вдруг война, а спартанец уставший?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Слава и другие звезды, которые рано стали родителями

Настя Сланевская стала звездой случайно. В 2002 году девушку в караоке заметил режиссёр Сергей Кальварский. Так Анастасия превратилась в певицу Славу. В 17 лет Анастасия Сланевская забеременела. Отец дочки Александры — Константин Морозов занимался бизнесом, но у них со Славой были разные взгляды на жизнь. Вскоре после рождения Саши в 1999 году пара распалась, но Слава сделала всё возможное, чтобы её ребёнок ни в чём не нуждался.

1 из 5

Откуда же брались хлеб и мясо? Для этого существовали илоты, чье положение напоминало статус крепостных крестьян в России. Илоты были привязаны к участкам земли, а каждому спартанцу полагался хотя бы один такой надел. Ни илотов, ни землю продавать и покупать было нельзя: только передавать по наследству или дарить.

С каждого участка землевладелец ежегодно получал 70 медимнов (более 300 ведер) зерна для себя, 12 медимнов для своей жены (видимо, спартанки ели в в шесть раз меньше мужчин), а также какое-то количество вина и фруктов. Остальное было собственностью илота.

Илоты могли получить свободу, но только по решению государства. Освобождали их редко и, конечно же, исключительно за доблесть, проявленную в сражении. Новые «крепостные» появлялись во время войн: например, в VIII веке до нашей эры спартанцы захватили соседнюю Месопотамию и превратили большую часть ее жителей в илотов.

Освобождали их редко и, конечно же, исключительно за доблесть, проявленную в сражении. Новые «крепостные» появлялись во время войн: например, в VIII веке до нашей эры спартанцы захватили соседнюю Месопотамию и превратили большую часть ее жителей в илотов.

В теории всё выглядит гладко: земледельцы пашут, воины сражаются. Однако в жизни оврагов хватало: илоты были недовольны своим положением и регулярно устраивали восстания. Спартанцы боролись с этим как могли: была даже специальная тайная полиция для борьбы с мятежниками. Убивать илотов официально запрещалось, однако раз в год им объявляли войну: так спартанцы, не нарушая закон, уничтожали всех, кто казался им непокорным.

Воспитание мужчин: трусом быть плохо, вором — почетно

Жизнь спартанца начиналась со знаменитой пропасти: младенцев тщательно осматривали и в живых оставляли лишь здоровых и сильных. До семи лет мальчики росли в семье, потом их забирали в закрытую школу, где начиналось обучение. Основной целью была подготовка солдат, преданных государству, так что чтению и письму времени уделяли немного, а всякую чепуху вроде поэзии или науки и вовсе игнорировали.

Основной целью была подготовка солдат, преданных государству, так что чтению и письму времени уделяли немного, а всякую чепуху вроде поэзии или науки и вовсе игнорировали.

Военная служба начиналась для спартанцев в 20 лет, в 30 мужчина становился полноправным гражданином. Обеды проходили за совместным столом: каждый вносил в общий котел часть продуктов, полученных от своих илотов. Не должно было быть ни нуждающихся, ни богатых: предполагалось, что все живут в одинаковом достатке. Исключением были цари Спарты: на общинных пирах они могли есть вдвое больше, чем остальные. Золото и серебро были запрещены: деньги в государстве делали из железа.

Сосредоточенность на воинском деле давала свои плоды: спартанцы долго были непобедимы. Знаменитое сражение в Фермопильском ущелье стало тому доказательством: после ухода союзников-греков 300 спартанцев успешно отбивали все лобовые атаки и были уничтожены только после того, как персы смогли обойти горы и напасть с двух сторон. Один из спартанцев явился драться, будучи слепым: его на поле боя привел илот. Еще одному, не явившемуся из-за болезни, после возвращения в столицу объявили бойкот: никто с ним не разговаривал, а называли его исключительно «трусом Аристодемом», пока он не смыл позор со своего имени, героически погибнув во время битвы при Платеях.

Один из спартанцев явился драться, будучи слепым: его на поле боя привел илот. Еще одному, не явившемуся из-за болезни, после возвращения в столицу объявили бойкот: никто с ним не разговаривал, а называли его исключительно «трусом Аристодемом», пока он не смыл позор со своего имени, героически погибнув во время битвы при Платеях.

Ирландский историк Джон Багнелл Бьюри писал: «Чужестранцу из Афин или жителю Милета должно было казаться, что они перенеслись в давно минувшие века, когда люди были смелее, лучше и проще, не были испорчены богатством и обеспокоены идеями. Обыкновенный грек считал, что государственный строй Спарты обладает строгой и простой красотой». Но соответствовало ли это действительности?

Реальность не была столь идеальной. Мальчики, занимающиеся в школах, игнорировали не только стихи: им, например, были запрещены теплые ванны, и потому юноши ходили грязными и неопрятными. Официально поощрялись кражи: детей наказывали лишь за то, что они попадались, — нечего быть такими неловкими!

Брак разрешался с 20 лет, и в школах среди юношей процветали гомосексуальные связи: считалось, что это неотъемлемая часть воспитания настоящего мужчины.

Не принадлежащие себе, загнанные в жесткие рамки правил, спартанцы считали свободой не право выбирать образ жизни, а праздность — возможность избегать физического труда, будь то ремесло или землепашество. Путешествовать им не разрешалось, да и иностранцев в Спарту пускали неохотно: еще развратят идеальных воинов рассказами о своих традициях.

Женщины Спарты: целомудренные девы или развратницы?

Женщины в Спарте пользовались значительно большей свободой, чем в Греции, где почтенных матрон запирали дома под полным контролем мужа.

Юные спартанки тренировались вместе с мальчиками и тоже обнаженными: бегали, боролись, бросали копья. Такие порядки были заведены для блага государства: считалось, что физическое развитие позволит девушкам легко и в больших количествах производить здоровых младенцев. Отсутствие одежды не было гендерным равенством: предполагалось, что вид нагих женщин пробудит в мужчинах плотские желания и подтолкнет их к созданию семьи и рождению детей.

Такие порядки были заведены для блага государства: считалось, что физическое развитие позволит девушкам легко и в больших количествах производить здоровых младенцев. Отсутствие одежды не было гендерным равенством: предполагалось, что вид нагих женщин пробудит в мужчинах плотские желания и подтолкнет их к созданию семьи и рождению детей.

«В наготе девушек не было ничего неприличного, они были по-прежнему стыдливы и далеки от соблазна», — писал Плутарх. В реальности дела обстояли иначе: девушки часто вступали в лесбийские связи. Случалось и так, что сын царя не становился наследником, потому что выяснялось: его отец — другой мужчина. Свобода нравов подпитывалась официальной позицией государства: в Спарте не видели ничего плохого, если пожилой муж приводил в дом любовника для жены, чтобы та могла зачать детей.

Аристотель рассказывал, что в Спарте аскетизм удалось навязать мужчинам, но не их дочерям и женам. «Женщины в Лакедемоне в полном смысле слова ведут своевольный образ жизни и предаются роскоши», — писал он. По мнению философа, как и у большинства воинственных племен, в Спарте делами заправляли представительницы прекрасного пола.

По мнению философа, как и у большинства воинственных племен, в Спарте делами заправляли представительницы прекрасного пола.

Жительницы Спарты имели право наследовать земли родителей, и хотя доля дочери составляла лишь одну вторую от того, что полагалось сыну, незадолго до падения государства 40% всех участков владели женщины. Сохранились дары, которые женщины Лакедемона оставляли в храме Афины: судя по ним, спартанки могли себе позволить не просто жить в роскоши, но и делиться ею. Неудивительно: это для мужчин явка в Фермопилы была обязательной, женщины же не сражались, гибли реже и потому часто становились единственными наследницами.

Хозяйственные дела спартанки, как и их мужья, считали ниже своего достоинства. Есть предание о девушке из Спарты, захваченной в плен и проданной в рабство. На вопрос, что она умеет делать, гордая дочь своего народа ответила: «Быть свободной!», а при попытке принудить ее работать покончила с собой. Так что тяга спартанок к роскоши вполне объяснима: свободного времени много, муж вечно на войне или тренировках, средства есть — чем еще заниматься, как не получать удовольствие от жизни?

Взяточничество в Спарте

Судя по трудам древних философов, аскетизм если и существовал в Спарте, то только на уровне лозунгов для народа.

Примеров в истории была масса. Древнегреческий географ и писатель Павсаний рассказывал о спартанце Главке, который слыл «самым честным среди тогдашних лакедемонян», но не смог удержаться и присвоил деньги, которые оставил ему на хранение богач из Милета.

Прославленный военачальник Гилипп пытался украсть у государства огромную сумму: 300 талантов из полутора тысяч, которые ему доверили везти в Спарту. Он распорол швы на мешках и отсыпал себе золота, однако недостачу обнаружили — в каждый мешок была вложена записка с указанием точной суммы. На след Гилиппа навел его слуга, обронив туманную фразу о том, что в черепичнике спит много сов: именно эту птицу чеканили тогда на монетах. В итоге деньги были обнаружены под крышей дома Гилиппа.

Геродот рассказывает о спартанском царе Леотихиде, который за взятку прекратил успешно начавшийся военный поход на Фессалию: правителя обнаружили в шатре, сидящем на мешке золота, который он получил от врагов. Его должны были казнить, однако Леотихид успел бежать. Вполне вероятно, в другой стране он прожил весьма счастливую жизнь: аристократы Спарты, дома ведущие себя сдержанно, хранили деньги в других государствах и пользовались ими, выезжая за границу.

Его должны были казнить, однако Леотихид успел бежать. Вполне вероятно, в другой стране он прожил весьма счастливую жизнь: аристократы Спарты, дома ведущие себя сдержанно, хранили деньги в других государствах и пользовались ими, выезжая за границу.

С особым рвением коррупции предавались эфоры — выборные чиновники, которые контролировали царей Спарты: эфорами часто становились люди бедные и потому охочие до денег. В какой-то момент число эфоров, которые сопровождали царей в военных походах, увеличили с одного человека до двух. Таким способом власти пытались ограничить мздоимство в армии: сговориться троим людям всегда сложнее, чем двоим.

Своего пика взяточничество среди спартанской элиты достигло в последнее десятилетие Пелопоннесской войны: персы строили отношения с правителями Лакедемона, заваливая их деньгами и подарками. В конечном итоге это привело к упадку Спарты: пока аристократы купались в роскоши, обычные граждане беднели, не имея возможности выбраться из нищеты, ведь ремесла для них были под запретом.

В итоге коррупция, помноженная на экономические порядки Спарты, которую обходили стороной купцы и ремесленники, привела к падению государства. Так перестала существовать страна, оставшаяся в легендах как общество гордых и добродетельных воинов, и которая, по меткому замечанию британского философа Бертрана Рассела, на деле была миниатюрным образцом того государства, которое установили бы нацисты, одержи они победу.

Фото: Getty images, Legion media, Rex features/Fotodom

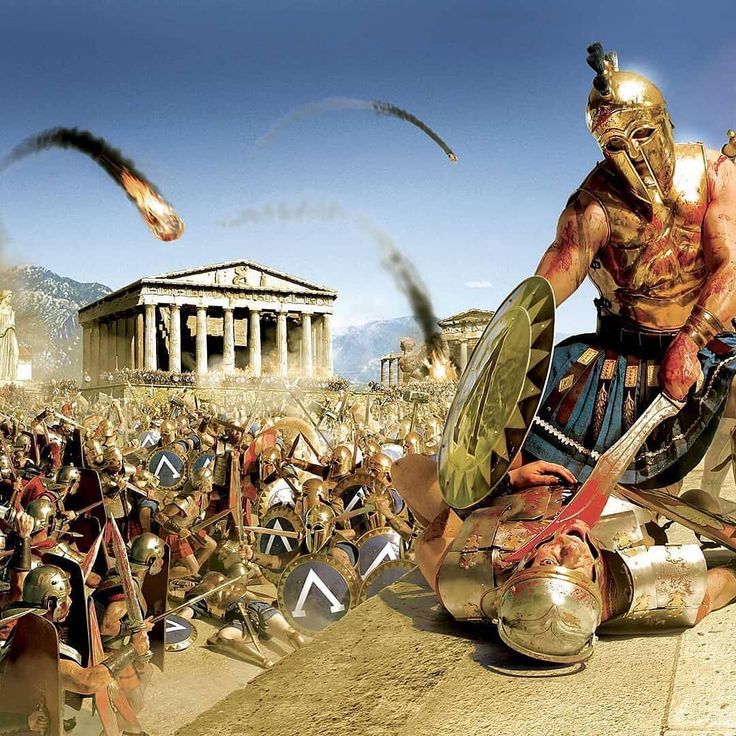

Спартанских битв | Войны Спарты

Спарта не достигла своего ведущего военного статуса в V веке до нашей эры, не вступив в некоторые сражения. Многочисленные спартанские сражения за прошедшие годы были признаны одними из самых уникальных, интересных и кровавых стычек и войн, которые происходили в древние времена.

Сражений у спартанцев было много, в том числе Мессенские войны в 7-м и 6-м веках, Аргосские войны, охватывающие 6-4 века до н. войны в начале 5 века. Мы планируем подробно описать некоторые из самых интересных сражений тех времен и помочь вам лучше понять истории с полей сражений спартанских времен.

войны в начале 5 века. Мы планируем подробно описать некоторые из самых интересных сражений тех времен и помочь вам лучше понять истории с полей сражений спартанских времен.

Завоевание Мессении

Первая Мессианская война, начавшаяся в 743 г. до н.э. и продолжавшаяся следующие двадцать лет, была войной, которую спартанцы в конечном итоге выиграли. Сообщалось, что сама война началась из-за стремления спартанцев к мессенской земле. Конечно, в затянувшейся битве должны были победить спартанцы, у них уже была устоявшаяся армия, даже несмотря на то, что мессенцы превосходили их численностью.

Мессенцы в конечном итоге стали второстепенными по отношению к спартанцам и классифицировались как илоты, используемые для земледелия и выращивания сельскохозяйственных культур для государства Спарта. Это не нравилось мессенскому народу около сорока лет, когда, наконец, их восстание вызвало вторую мессенскую войну, которую Спарта снова выиграла после еще семнадцати лет войны.

Персидские войны

Персидские войны были огромным сражением в течение пятидесяти лет между древней Персидской империей и древнегреческими городами-государствами. Битва, которая, возможно, определяет Спарту в глазах многих, — это битва при Фермопилах, где могущественный царь Леонид сдерживал надвигающуюся персидскую армию на перевале Фермопилы, которую они в конечном итоге проиграли. Участие спартанцев в персидских войнах было отмечено нежеланием Спарты уходить слишком далеко от своего дома.

Битва, которая, возможно, определяет Спарту в глазах многих, — это битва при Фермопилах, где могущественный царь Леонид сдерживал надвигающуюся персидскую армию на перевале Фермопилы, которую они в конечном итоге проиграли. Участие спартанцев в персидских войнах было отмечено нежеланием Спарты уходить слишком далеко от своего дома.

Пелопоннесская война

С ростом могущества Афин и Делосской лиги сильное формирование Пелопоннийской лиги, предназначенное для борьбы с ней, в конце концов перешло к войне. Первое начало этой войны началось около 431 г. до н.э. и продолжалось почти тридцать лет. Во время Пелопоннесской войны члены ее лиги сражались против афинских войск, а Спарта вытеснила Афины с вершины цепи в растрепанное государство, в результате чего Спарта стала доминирующей державой в Древней Греции. Однако Пелопоннесская война не обошлась без жертв, битва нанесла тяжелый урон всей Древней Греции, поставив на колени многие регионы и города.

Карта битвы между Спартой и Фивами

Войны с Фивами

Битва при Левктре — одна из самых важных битв в истории Древней Спарты, в которой фиванцы и спартанцы вступили в войну. Битва, конечно же, должна была произойти в Левктре и была результатом объединенных сил Афин, Фив и многих других, противостоящих власти Спарты и ее правительства.

Битва, конечно же, должна была произойти в Левктре и была результатом объединенных сил Афин, Фив и многих других, противостоящих власти Спарты и ее правительства.

Таким образом, противники Спарты сформировали новый союз, названный Беотийским союзом, во главе которого стояли Фивы. В ответ спартанцы напали на беотийцев, но война тянулась медленно, без реального завершения. Только когда было предложено мирное собрание, дело продвинулось вперед, однако для Спарты подписи всех беотийских государств под документом не были представлены, и он так и не был согласован Спартой и фиванцами. После этой войны последовала легендарная битва между спартанцами и фиванцами/беотийцами, в которой фиванцы вышли победителями.

Конечным результатом битвы или Левктры было то, что мощь Спарты была сломлена, единственное могучее военное государство больше не обладало прежней силой.

Краткий обзор спартанских сражений

Спартанцы были не только великолепными воинами на поле боя, но и отличными тактиками. Более того, вопреки их заслуженной репутации эффективных, собранных и сильных воинов, они также были отличными миротворцами и союзниками. Спартанцы участвовали во многих хорошо задокументированных битвах и выиграли несколько.

Более того, вопреки их заслуженной репутации эффективных, собранных и сильных воинов, они также были отличными миротворцами и союзниками. Спартанцы участвовали во многих хорошо задокументированных битвах и выиграли несколько.

Пелопоннесская война — Энциклопедия всемирной истории

Пелопоннесская война между Афинами и Спартой и их союзниками проходила в два этапа: с ок. с 460 по 446 и с 431 по 404 г. до н.э. Затянувшийся и сложный конфликт с боями внутри страны и за границей нанес ущерб обеим сторонам. Спарта с финансовой помощью Персии, наконец, выиграла конфликт, уничтожив афинский флот в Эгоспотами в 405 г. до н.э.

Причины войны

В V веке до н. э. Спарта и Афины были двумя главными державами в Греции, и, возможно, было неизбежно, что их сферы влияния пересекутся и вызовут конфликт. Спарта, похоже, была особенно встревожена растущей мощью Афин, способных строить все больший флот кораблей благодаря дани от своих союзников и зависимых от них людей. Спарта также с подозрением отнеслась к проекту афинян по восстановлению их укреплений Длинной стены, которые защищали их гавань Пирей. Кроме того, Спарта также была обеспокоена тем, что бездействие подтолкнет другую крупную греческую державу, Коринф, на сторону Афин.

Спарта также с подозрением отнеслась к проекту афинян по восстановлению их укреплений Длинной стены, которые защищали их гавань Пирей. Кроме того, Спарта также была обеспокоена тем, что бездействие подтолкнет другую крупную греческую державу, Коринф, на сторону Афин.

Удалить рекламу

Реклама

То, что стало известно как Первая Пелопоннесская война (ок. 460-446 до н.э.), было менее интенсивным, чем вторая, и велось в основном между Афинами и Коринфом с случайным вмешательством Спарты. За войной последовал Тридцатилетний мир, хотя на самом деле боевые действия так и не прекратились полностью и снова переросли в полномасштабную войну с 431 г. до н.э.

Греческие граждане стали гораздо активнее участвовать в боевых действиях, и все гражданские объединения городов-государств могли быть уничтожены.

Горячей точкой в спартанско-афинских отношениях была Потейдая в 432 г. до н.э. Афины хотели получить древесину и полезные ископаемые из Фракии и поэтому потребовали, чтобы Потейдая сняла свои укрепления. Потейдаанцы попросили защиты Спарты и получили обещание помощи. Афины все равно пошли дальше и вскоре после этого осадили город, а также издали мегарские указы. Это помешало Мегаре использовать любой порт Афин или ее союзников, что фактически наложило торговое эмбарго. Спарта, давний союзник Мегары, попросила Афины отменить указ, поскольку он сделал бы Мегару полностью зависимой от Афин. Афиняне, уговоренные Периклом, отказались, но спартанцы воздержались от официального объявления войны, возможно, из-за своей неготовности к новому длительному конфликту. Однако на самом деле боевые действия вспыхнули в другом месте, когда Фивы напали на Платеи, союзника Афин, а в 431 г. до н. э. пелопоннесская армия во главе со спартанским царем Архидамом вторглась и разорила Аттику. Война снова началась.

Потейдаанцы попросили защиты Спарты и получили обещание помощи. Афины все равно пошли дальше и вскоре после этого осадили город, а также издали мегарские указы. Это помешало Мегаре использовать любой порт Афин или ее союзников, что фактически наложило торговое эмбарго. Спарта, давний союзник Мегары, попросила Афины отменить указ, поскольку он сделал бы Мегару полностью зависимой от Афин. Афиняне, уговоренные Периклом, отказались, но спартанцы воздержались от официального объявления войны, возможно, из-за своей неготовности к новому длительному конфликту. Однако на самом деле боевые действия вспыхнули в другом месте, когда Фивы напали на Платеи, союзника Афин, а в 431 г. до н. э. пелопоннесская армия во главе со спартанским царем Архидамом вторглась и разорила Аттику. Война снова началась.

Удалить рекламу

Реклама

YouTube Следите за нами на Youtube! Война во время Второй Пелопоннесской войны стала более изощренной и смертоносной, так как правила ведения войны были нарушены, что привело к зверствам, ранее немыслимым в греческих войнах. Гражданские лица стали гораздо активнее участвовать в боевых действиях, и целые группы граждан могли быть уничтожены, как это произошло в Микалессосе в Беотии. Таким образом, количество жертв в войнах было намного больше, чем в любом предыдущем конфликте в долгой истории Греции.

Гражданские лица стали гораздо активнее участвовать в боевых действиях, и целые группы граждан могли быть уничтожены, как это произошло в Микалессосе в Беотии. Таким образом, количество жертв в войнах было намного больше, чем в любом предыдущем конфликте в долгой истории Греции.

Карта Пелопоннесских войн (431–404 гг. до н. э.)

Эвонн Стелла Де Роза (CC BY-NC-SA)

Афины и их союзники

После персидских войн в начале V века до н. э. греческие города-государства или полисов начали объединяться в защитные союзы. Многие государства встали на сторону Афин, особенно из Ионии, и вместе они сформировали Делосскую лигу где-то около 478 г. до н.э. Лига в своем наибольшем размере состояла из более чем 300 членов, которые отдавали дань уважения Афинам, сильнейшей морской державе Греции, в виде кораблей или денег в обмен на защиту Афин от предполагаемой угрозы со стороны персидских и, возможно, также средиземноморских пиратов. . Сокровищница Лиги была размещена на священном острове Делос на Кикладах.

Любите историю?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку по электронной почте!

Практическим следствием Делосского союза стало то, что афинский флот теперь мог наносить удары где угодно.

Однако, начиная с подавления Наксоса, Лига быстро стала напоминать Афинскую империю, а не собрание равных союзников, что подтверждается перемещением казны в Афины в 454 г. до н.э. Какой бы ни была политика, практические последствия Лиги заключались в том, что афинский флот мог нанести удар где угодно, особенно после того, как конкурирующая морская держава Эгина была захвачена, и это вызвало серьезные проблемы со снабжением нескольких городов на протяжении всей войны, особенно Коринф.

Спарта и ее союзники

Жесткая военная подготовка в Спарте, которая началась с семилетнего возраста и была известна как агоге , привела к созданию профессиональной армии гоплитов, способной к высокой дисциплине и относительно изощренным боевым маневрам, что заставило их бояться по всей Греции, факт, который, возможно, подтверждается. заметным отсутствием укреплений Спарты на протяжении большей части ее истории.

заметным отсутствием укреплений Спарты на протяжении большей части ее истории.

Удалить рекламу

Реклама

Региональная нестабильность в Греции в конце 6 века до н.э. привела к Пелопоннесской лиге (ок. 505–365 до н.э.), которая представляла собой группу Коринфа, Элиды, Тегеи и других государств (но никогда не Аргоса), где каждый член поклялся иметь такие же враги и союзники, как и Спарта. Членство в Лиге требовало не уплаты дани Спарте, а скорее предоставления войск под спартанским командованием. Лига позволила бы Спарте установить гегемонию и господствовать над Пелопоннесом до 4 века до нашей эры.

Греческие гоплиты [Впечатление художника]

Творческая Ассамблея (Авторское право)

Инновации в военном деле

Как и все великие конфликты, Пелопоннесская война привела к изменениям и развитию военных действий. Тяжеловооруженные гоплиты в построении фаланги (ряды тесно сгруппированных гоплитов, защищающих друг друга своими щитами) по-прежнему доминировали на греческом поле битвы, но фаланга действительно стала глубже (больше рядов людей) и шире (длиннее фронт людей) во время Пелопоннесской войны. Война. Господству гоплитов на поле боя угрожало также развертывание общевойсковых войск с использованием смешанных войск — гоплитов, легкой пехоты и кавалерии — тактика, получившая все большее распространение.

Война. Господству гоплитов на поле боя угрожало также развертывание общевойсковых войск с использованием смешанных войск — гоплитов, легкой пехоты и кавалерии — тактика, получившая все большее распространение.

Другие достижения в военном деле включали увеличение использования рабов, наемников и иностранцев в греческих армиях, улучшение логистики, позволявшее армиям дольше оставаться на поле боя, и большее внимание, уделяемое навыкам и опыту при выборе военачальников. Оружие, как правило, не развивалось в связи с более ранними конфликтами, хотя были и исключения, такие как примитивные огнеметы, которые использовались против деревянных укреплений Делона в 424 г. до н.э.

Удалить рекламу

Реклама

Вторжение Спарты в Аттику

Поскольку с одной стороны преобладала сухопутная армия, а с другой — великая морская держава, возможно, неудивительно, что война затянулась на десятилетия с нерешительными победами и безрезультатными набегами. Основная спартанская стратегия заключалась в том, чтобы ежегодно нападать на афинские земли, начиная с 431 г. до н.э., создавая как можно больше разрушений, таких как сжигание ферм, вырубка оливковых деревьев и виноградников. Однако фактическое влияние этого на афинскую экономику неясно, особенно если учесть, что город всегда можно было пополнить с моря через городской порт Пирей, защищенный Длинными стенами. Возможно, это была спартанская стратегия, заключавшаяся в том, чтобы выманить афинян из-за их укреплений в открытое сражение, — искушение, которому Афины, и особенно Перикл, всегда сопротивлялись. Афины также могли и нанесли ответный удар, высадив войска с моря на спартанскую территорию и нанеся аналогичный ущерб.

Основная спартанская стратегия заключалась в том, чтобы ежегодно нападать на афинские земли, начиная с 431 г. до н.э., создавая как можно больше разрушений, таких как сжигание ферм, вырубка оливковых деревьев и виноградников. Однако фактическое влияние этого на афинскую экономику неясно, особенно если учесть, что город всегда можно было пополнить с моря через городской порт Пирей, защищенный Длинными стенами. Возможно, это была спартанская стратегия, заключавшаяся в том, чтобы выманить афинян из-за их укреплений в открытое сражение, — искушение, которому Афины, и особенно Перикл, всегда сопротивлялись. Афины также могли и нанесли ответный удар, высадив войска с моря на спартанскую территорию и нанеся аналогичный ущерб.

Греческий гоплит

Джонни Шумате (общественное достояние)

Афины были поражены разрушительной чумой (пришедшей из Египта через Персию) в 430 г. до н.э., и Спарта даже отложила свое ежегодное вторжение, чтобы избежать ее. В том же году Перикл был изгнан, а Афины потребовали мира, но Спарта отвергла их. Однако при Клеоне и Никии афиняне провели успешную кампанию в Коринфском заливе в 429 г. до н. э., и надежды на скорую победу спартанцев теперь казались безнадежно амбициозными.

Однако при Клеоне и Никии афиняне провели успешную кампанию в Коринфском заливе в 429 г. до н. э., и надежды на скорую победу спартанцев теперь казались безнадежно амбициозными.

Если город, наконец, пал после осады, то смерть или рабство были обычным результатом для побежденных.

Осады

Осады были еще одной общей чертой Пелопоннесской войны. Они уже были частью греческих войн, но их количество резко увеличилось во время Пелопоннесских войн, достигнув около 100, 58 из которых были успешными (для атакующих). Осадное искусство включало две основные стратегии: неоднократное нападение на город напрямую (пока защитники не капитулировали или стены не были прорваны) и обход или окружение города стеной (и морили город голодом, чтобы он сдался). В последней стратегии также была надежда, что предательство и распри могут скомпрометировать защитников. Вторая стратегия была гораздо более дорогостоящей и трудоемкой, поскольку для достижения успеха часто требовались годы. Если город в конце концов падал, то смерть или рабство были обычным результатом для побежденных.

Если город в конце концов падал, то смерть или рабство были обычным результатом для побежденных.

Удалить рекламу

Реклама

г. Следующим действием войны стала осада Платеи между ок. 429-427 гг. до н.э., в котором были элементы обеих стратегий осады. Во-первых, пелопоннесские войска использовали более агрессивную тактику, блокировав город деревянным частоколом и построив земляной вал, чтобы разрушить стены. Однако платейцы ответили на эту угрозу, построив еще более высокие стены. Затем пелопоннесцы использовали тараны ( embole ) против стен, но защитники снова помешали нападавшим, сбросив большие балки на цепи, чтобы сломать тараны. Затем нападавшие решили провести долгую осаду и выжидать, стратегия, которая в конечном итоге увенчалась успехом, поскольку они заставили платейцев сдаться голодом, но только через два года.

Пирей и Длинные стены

Кафедра истории, Военная академия США (CC BY-SA)

Война гремит

В 428 г. до н. э. Афины безжалостно подавили восстание на Лесбосе с участием Митилини, а в 427 г. за падением Платеи последовала гражданская война на Керкире (Корфу) и неудавшаяся попытка афинян поддержать Леонтиноя на Сицилии. В 426 г. до н.э. Демосфен возглавил 40 триер в походе на Пилос (на самом деле они направлялись на Сицилию), где они победили спартанцев, оккупировавших Сфактерию. В 424 г. до н.э. афиняне начали экспедицию против Мегары и Беотии, но это была еще одна неудача, повлекшая за собой тяжелое поражение под Делионом. Однако Афины захватили спартанский остров Кифера. Спартанцы тоже имели успехи, теперь под командованием Брасида и впервые используя неспартанских гоплитов, они захватили несколько poleis в Аттике, особенно в Амфиполисе, хотя и Клеон, и Брасид были убиты в битве.

до н. э. Афины безжалостно подавили восстание на Лесбосе с участием Митилини, а в 427 г. за падением Платеи последовала гражданская война на Керкире (Корфу) и неудавшаяся попытка афинян поддержать Леонтиноя на Сицилии. В 426 г. до н.э. Демосфен возглавил 40 триер в походе на Пилос (на самом деле они направлялись на Сицилию), где они победили спартанцев, оккупировавших Сфактерию. В 424 г. до н.э. афиняне начали экспедицию против Мегары и Беотии, но это была еще одна неудача, повлекшая за собой тяжелое поражение под Делионом. Однако Афины захватили спартанский остров Кифера. Спартанцы тоже имели успехи, теперь под командованием Брасида и впервые используя неспартанских гоплитов, они захватили несколько poleis в Аттике, особенно в Амфиполисе, хотя и Клеон, и Брасид были убиты в битве.

В 423/421 г. до н.э. было объявлено перемирие и заключен 50-летний мир. Были некоторые территориальные уступки с обеих сторон, но в основном ситуация вернулась к довоенному статус-кво . Однако отдельные полевые командиры отказались передать города, и между Мантинейей, Аргосом, Элидой, Коринфом и халкидами был заключен союз. В 420 г. до н.э. Спарта заключила союз с Беотией. Также в 420 г. до н.э. новый афинский лидер Алкивиад заключил союз между Афинами, Аргосом, Элидой и Мантинеей. Это выглядело очень похоже на то, что обе стороны маневрировали для перезапуска.

Однако отдельные полевые командиры отказались передать города, и между Мантинейей, Аргосом, Элидой, Коринфом и халкидами был заключен союз. В 420 г. до н.э. Спарта заключила союз с Беотией. Также в 420 г. до н.э. новый афинский лидер Алкивиад заключил союз между Афинами, Аргосом, Элидой и Мантинеей. Это выглядело очень похоже на то, что обе стороны маневрировали для перезапуска.

В 418 г. до н.э. произошло крупное сражение при Мантинее, где Спарта во главе с Агисом II победила Аргоса и ее союзников. Война теперь приняла более жестокий характер: Спарта убила всех жителей Хисиая (417/16 г. до н.э.), а Афины в тот же период казнили граждан Мелоса.

Алкивиад

Биджа (CC BY)

Сицилийская экспедиция

В 415 г. до н.э. афинский полководец Алкивиад был вдохновителем вторжения на Сицилию, крупнейшей операции всей войны. Афины нуждались в сицилийской древесине для своего флота, и предлогом для нападения послужила просьба о помощи от небольшого полиса Сегеста, который искал защиты в Сиракузах. Однако накануне отъезда Алкивиад был замешан в серьезных обвинениях в нечестии и лишен командования. Не желая предстать перед судом, который, по его мнению, был предвзятым, Алкивиад бежал в Спарту. Военная операция продолжалась при Никии, но закончилась полной катастрофой, безрезультатная осада была прорвана спартанской армией во главе с Глипом, афинский флот был разбит в гавани Сиракуз, а Никий и Демосфен были казнены в 413 г. до н.э.

Однако накануне отъезда Алкивиад был замешан в серьезных обвинениях в нечестии и лишен командования. Не желая предстать перед судом, который, по его мнению, был предвзятым, Алкивиад бежал в Спарту. Военная операция продолжалась при Никии, но закончилась полной катастрофой, безрезультатная осада была прорвана спартанской армией во главе с Глипом, афинский флот был разбит в гавани Сиракуз, а Никий и Демосфен были казнены в 413 г. до н.э.

Война, наконец, была выиграна Спартой, и, возможно, по иронии судьбы, в морском сражении.

Эгоспотами и Победа

Афины еще не были побеждены, и они продолжали совершать набеги на Пелопоннес с моря. Спарта, следуя совету Алкивиада, построила форт в Декелее, чтобы легче разрушить аттическое сельское хозяйство своими ежегодными нападениями на аттические сельскохозяйственные угодья. Агис разместил свою штаб-квартиру в Декелее и принимал посланников от различных полисов, желающих покинуть Делосскую лигу, особенно от Хиоса и Милета. Персия также делала предложения Спарте, предлагая деньги на строительство флота, который мог бы бросить вызов Афинам, в обмен на признание Спартой персидского суверенитета в Малой Азии.

Персия также делала предложения Спарте, предлагая деньги на строительство флота, который мог бы бросить вызов Афинам, в обмен на признание Спартой персидского суверенитета в Малой Азии.

Война, наконец, была выиграна Спартой, и, возможно, по иронии судьбы, в морском сражении. После долгой серии морских поражений от афинян и даже безуспешного ходатайства о мире после морского поражения от Алкивиада при Кизике в 410 г. до н.э. Спарта смогла построить огромный флот из 200 триер, используя персидские деньги и древесину. С помощью этого грозного оружия Лисандр смог нанести окончательное и полное поражение афинянам при Эгоспотами недалеко от Геллеспонт в 405 г. до н.э., где 170 афинских кораблей были захвачены на берегу и не менее 3000 афинских пленников были казнены. Теперь, когда Делосская лига была распущена, а Афины находились в осаде, у афинян не было другого выбора, кроме как просить мира. Условиями капитуляции были демонтаж Длинных стен, запрет восстанавливать флот численностью более 12 кораблей и выплата дани Спарте, которая теперь, наконец, всеми признавалась господствующей державой в Греции.