Мир после холодной войны: бороться с политизацией гуманитарной деятельности

По мнению Федора Лукьянова, триумф одной политической системы, ознаменовавший окончание холодной войны, имел далеко идущие последствия для международного гуманитарного права (МГП) и гуманитарного сектора. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» о политизации гуманитарного права и гуманитарной деятельности и о том, как с ней бороться.

С распадом Советского Союза мир вступил в новую эру, в которой у США больше не было достойных соперников на мировом уровне. На взгляд Федора Лукьянова, установление нового порядка стало катализатором повышенной политизации гуманитарной деятельности и опасного слияния МГП с правом прав человека. Чтобы противостоять этому явлению, Лукьянов рекомендует четко разграничивать две нормативно-правовые базы и убеждать государства в практической пользе соблюдения МГП.

В одной из своих последних статей вы рассматривали, как наступивший с окончанием холодной войны «момент однополярности» сказался на международных отношениях.

Если коротко, какие перемены произошли с распадом Советского Союза?

Если коротко, какие перемены произошли с распадом Советского Союза?У холодной войны было необычное окончание, поскольку это был масштабный, уходящий корнями в прошлое конфликт двух систем, который закончился без столкновения, и одна из сторон, Запад, одержала победу без единого выстрела. В результате возникло ощущение, что западная система –лучшая из всех возможных, самая эффективная, самая важная и самая нравственная. Это была «правильная» система, и это привело к формированию новой атмосферы в международной политике, нацеленной на улучшение всего мира и отдельных стран.

В известном смысле, в этом было очень много идеализма. В то же время, это было проявлением крайнего высокомерия, поскольку заявлялось, что особая часть мирового сообщества вправе диктовать или, по крайней мере, настоятельно рекомендовать остальным, как себя вести и что делать. И это имело множество практических последствий для международных отношений.

Каковы были последствия для международного гуманитарного права и гуманитарного сектора?

Прежде всего, арсенал ведущих держав пополнился продвижением демократии и правозащитной тематикой, в первую очередь, речь идет о США и Европейском Союзе. На мой взгляд, это было пагубно для МГП, поскольку данная отрасль права, призванная сводить к минимуму причиняемый в ходе войны ущерб, внезапно превратилась в политический инструмент определенных государств. По большому счету, правозащитная повестка была объединена с гуманитарным правом, хотя это разные вещи.

На мой взгляд, это было пагубно для МГП, поскольку данная отрасль права, призванная сводить к минимуму причиняемый в ходе войны ущерб, внезапно превратилась в политический инструмент определенных государств. По большому счету, правозащитная повестка была объединена с гуманитарным правом, хотя это разные вещи.

Вторым последствием, которое, как мне кажется, доставило немало проблем МККК, было появление в этой сфере [гуманитарной деятельности] множества других структур, организаций, учреждений. МККК принадлежит честь быть самой первой, самой уважаемой организацией и, с некоторыми оговорками, он имеет репутацию беспристрастной организации, свободной от предубеждений. (Разумеется, в конкретных случаях это может быть подвергнуто сомнению и оспорено, но в целом репутация была именно такой). Однако новые организации, занимающиеся защитой прав человека и утверждающие, будто они откликаются на гуманитарные потребности людей, имели совершенно другое происхождение: от благотворительных организаций до структур, очевидно связанных с определенными странами.

В эту новую эпоху международной политики, где права человека и гуманитарная риторика слились воедино, вся сфера гуманитарной деятельности стала крайне опасной для многих государств, особенно для тех из них, которые, мягко говоря, традиционно не отличались особой открытостью. Они стали воспринимать ее как нечто, призванное пропагандировать перемены в их странах, вплоть до смены правящих режимов. Мне кажется, ассоциация защиты прав человека со сменой режима – это худшее, что случилось в 1990-е и 2000-е гг.

Что означает слияние МГП и правозащитной риторики для таких гуманитарных организаций, как МККК, и как на это следует реагировать?

Думаю, первостепенная задача – это максимальная деполитизация любой гуманитарной деятельности, поскольку политизация данной сферы была губительная для организаций, всерьез занимавшихся защитой гуманитарного права. В этом отношении МККК находится в более выгодном положении в силу своей истории, которая началась задолго до холодной войны и всех потрясений XX века.

Во-вторых, сейчас довольно тяжело говорить об идеалах. Мир таков, что, к сожалению, разговоры о деятельности и операциях во имя идеалов серьезно обесценились. К этому оказались причастны многие государства и отдельные люди. Поэтому, мне кажется, как бы парадоксально и цинично это ни звучало, МККК должен попытаться объяснить правительствам, почему для них выгодно соблюдать МГП, какие преимущества они получат, какую «прибыль» извлекут. Это не совсем то, чего ожидали блюстители данной сферы несколько десятилетий назад, но такова реальность.

Федор Лукьянов занимает должность главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» с 2002 г. и является членом Редакционной коллегии Международного журнала Красного Креста.

Интервью состоялось в ходе конференции МККК на тему«Переживает ли право вооруженных конфликтов кризис и как вернуть к нему уважение?», прошедшей 21 апреля 2016 г в Женеве в рамках цикла конференций «Повышение уважения к праву». Оно было опубликовано в блоге МККК Humanitarian Law and Policy.

Ждет ли мир новая холодная война?

- Джонатан Маркус

- Дипломатический обозреватель Би-би-си

Автор фото, Reuters

Взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами не были настолько напряженными, пожалуй, с момента окончания холодной войны.

Официальные представители США назвали российско-сирийскую операцию по наступлению на Алеппо варварством и напрямую обвинили Москву в совершении военных преступлений.

Стороны тем не менее продолжают контакты по Сирии. Несмотря на жесткую риторику и взаимные обвинения, Москва и Вашингтон понимают, что они играют ключевую роль в решении сирийской проблемы.

Каковы бы ни были текущие стратегические намерения России, затяжная война в Сирии нужна Москве ничуть не больше, чем Вашингтону.

Однако в существующей атмосфере недоверия и недопонимания между сторонами, любой возможный диалог будет иметь очень шаткую основу.

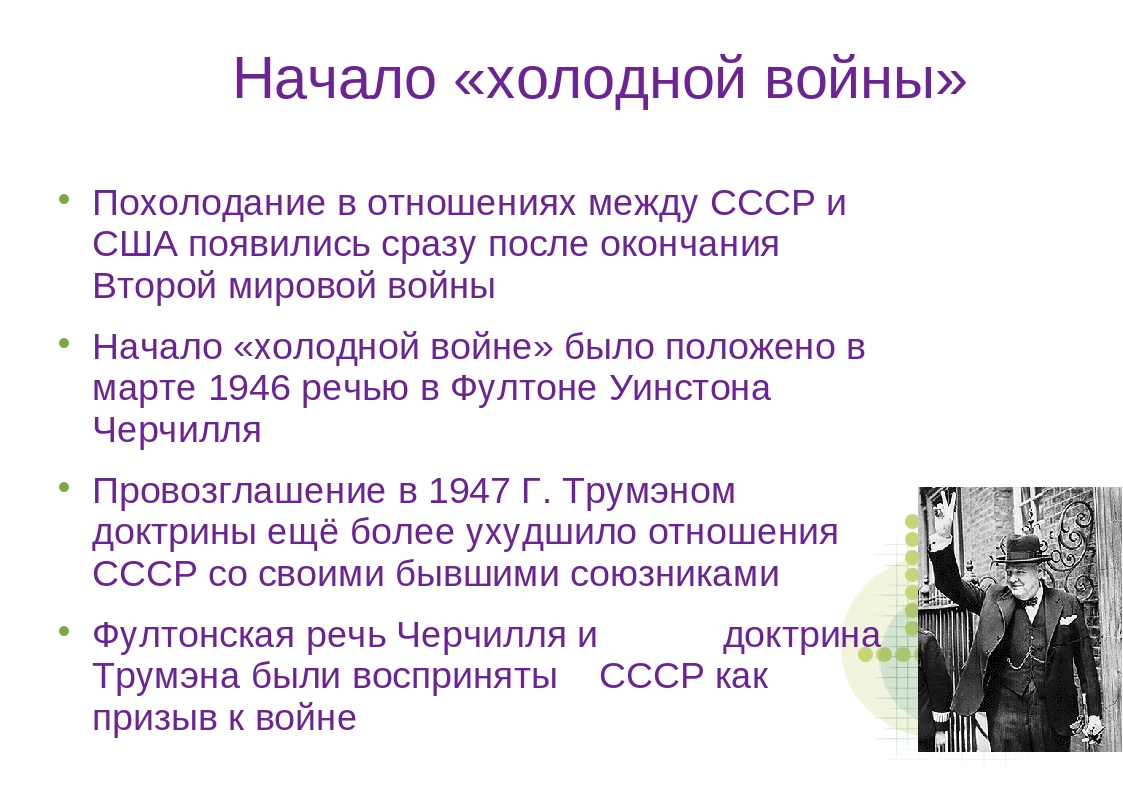

Еще несколько лет назад никто не предполагал, что этим все закончится. Окончание холодной войны должно было ознаменовать наступление новой эры.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Многие полагали, что окончание холодной войны заложит основу новой эры международных отношений

На время Россия вышла из активной игры на международной арене. Но теперь она вернулась — с жаждой мести, с желанием укрепить свои позиции на постсоветском пространстве, частично восстановить свое влияние в мире и отыграться за пренебрежительное отношение к себе со стороны Запада.

В какой же момент что-то пошло не так? Почему России и Западу не удалось выстроить новый тип взаимоотношений? Кто виноват? Чрезмерная ли активность Запада или российская ностальгия по былому советскому величию? Почему ситуация сейчас настолько плоха и можно ли назвать это новой холодной войной?

Я не готов предложить исчерпывающие ответы на эти вопросы — для этого понадобилось бы написать книгу объемом с «Войну и мир» Льва Толстого. Но постараюсь набросать несколько направлений для дальнейших размышлений.

Но постараюсь набросать несколько направлений для дальнейших размышлений.

Старший научный сотрудник Университета Джорджтауна и бывший высокопоставленный офицер ЦРУ Пол Пиллар считает, что первую ошибку совершил Запад.

«Отношения между странами пошли по неверному пути, потому что Запад не отнесся к России как к стране, которая стряхнула оковы советского коммунизма, — говорит эксперт. — Именно в таком статусе ее следовало бы принять в новое содружество стран. Но вместо этого к России относились как к преемнице СССР, которая заодно унаследовала и принципиальное недоверие к себе со стороны Запада».

На этот, если хотите, первородный грех наложился и энтузиазм Запада по расширению НАТО. Первыми в блок были приняты Польша, Чехия и Венгрия, которые имели давнюю историю противостояния попыткам Москвы взять их под свой контроль.

Автор фото, FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images

Подпись к фото,Совершил ли Запад ошибку, рассматривая Россию как правопреемницу СССР?

Но на этом расширение НАТО не закончилось. В альянс включили и три страны Балтии, ранее входившие в состав Советского Союза.

В альянс включили и три страны Балтии, ранее входившие в состав Советского Союза.

Стоит ли после этого удивляться, задаются вопросом критики, тому факту, что Москва стала активно препятствовать возможному вовлечению в орбиту влияния Запада Украины и Грузии?

Если говорить коротко, то Россия убеждена в том, что с самого окончания холодной войны Запад относился к ней несправедливо.

Эта точка зрения, конечно, не является общепринятой на Западе. Здесь предпочитают фокусироваться на «российском реваншизме» — поведении, которое персонифицирует собой Владимир Путин. В одном из своих выступлений он назвал распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой» XX века.

Интересно наблюдать дискуссию американских аналитических центров о том, которая из этих точек зрения верна. Стоит ли сосредоточиться на изначально сделанных стратегических ошибках Запада в отношениях с Россией — или нужно смотреть на недавнее агрессивное поведение Москвы в Грузии, Сирии и на Украине?

Автор фото, WPA Pool/Getty Images

Подпись к фото,Бывший глава МИ-6 сэр Джон Сойерс полагает, что эра Pax Americana осталась в прошлом

Бывший глава британской разведки МИ-6 и бывший представитель Великобритании в ООН Джон Сойерс наблюдал за тем, как развивается российская дипломатия на протяжении последних нескольких лет. И он предпочитает акцентировать внимание на недавних событиях.

И он предпочитает акцентировать внимание на недавних событиях.

В недавнем интервью Би-би-си Сойерс заявил, что Запад не уделил должного внимания выстраиванию правильных стратегических отношений с Россией за последние восемь лет.

«Если бы между Вашингтоном и Москвой существовало ясное понимание правил игры, — что мы не пытаемся обрушить системы друг друга, — то решать региональные проблемы, которые сыпятся на нас одна за другой — например, в Сирии, на Украине или в Северной Корее — было бы гораздо проще», — говорит он.

Некоторые эксперты, с которыми я говорил, также отмечают близорукость администрации Обамы, которая зачастую посылала партнерам противоречивые сигналы.

Можно ли сказать, что Вашингтон поворачивается лицом к Азии? И до какой степени Америка готова снизить свое влияние в Европе и на Ближнем Востоке?

Готова ли она подкрепить свою риторику силой? (В случае с Сирией ответ был: «нет»).

И продумал ли реально Вашингтон, к каким последствиям может привести линия поведения, которую он избрал в отношении Москвы?

Автор фото, AFP/getty images

Подпись к фото,Россия сейчас размещает свои войска в таких странах как Сирия

В 2014 году Путин сказал, выступая перед Федеральным собранием после аннексии Крыма Россией: «Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмётся. Надо помнить об этом всегда».

Надо помнить об этом всегда».

«Дальновидным решением было бы либо снизить давление на пружину, либо подготовиться к тому, что она отскочит и смягчить удар», — написал аналитик Николай Гвоздев в статье для журнала National Interest.

Какими бы ни были ошибки прошлого, и кто бы ни был за них в ответе, мы имеем то, что мы имеем. А что мы имеем? Действительно ли Россия и США замерли в шаге от противостояния за Сирию? Я так не думаю, а как насчет идеи о том, что мы вступаем в новую холодную войну?

Пол Пиллар, например, считает, что это не верный термин.

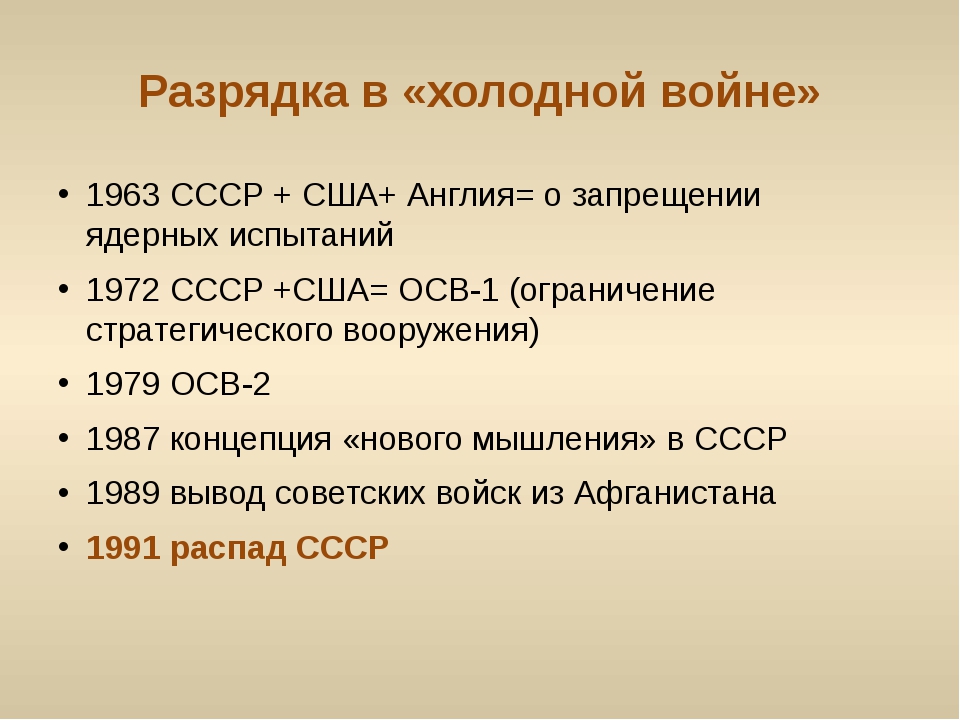

«Уже нет того глобального идеологического противостояния, которое было отличительной чертой холодной войны и, к счастью, нет новой гонки ядерных вооружений», — сказал он мне.

«Что осталось — так это великое противостояние за влияние. И мощь России меньше по сравнению с той, что имел Советский Союз и по сравнению с мощью США, которая по-прежнему является сверхдержавой»,- добавляет он.

Так каким же будет будущее? В свете приближающихся президентских выборов в США Москва явно считает, что у нее на некоторое время развязаны руки. И есть свидетельства того, что Россия пытается использовать это время, чтобы создать ряд конфликтных зон, с которыми следующему главе Белого дома придется как-то иметь дело.

Ситуация напоминает историю от 2008 года, когда отношения России и США резко осложнились после российско-грузинской войны.

Это разрушило политику администрации Буша-младшего в отношении Москвы, а президенту Обаме в наследство досталась полная неразбериха.

Помните знаменитую «перезагрузку» отношений с Россией, начатую госсекретарем США Хиллари Клинтон? Она так ни к чему толком и не привела.

Сэр Джон заявил Би-би-си, что, по его мнению, «на следующего президента США (которым, как он надеется, станет Хиллари Клинтон) ляжет большая ответственность установить с Россией отношения иного сорта. Мы не ищем улучшения отношений с Россией, но не ищем и их охлаждения», — пояснил он.

«Чего мы ждем — так это стратегического взаимопонимания с Москвой в вопросах обеспечения общемировой стабильности, стабильности в Европе и в отношениях России с США, чтобы общую стабильность всего мира можно было поставить на еще более прочный фундамент, чем ранее», — сказал сэр Джон.

Так называемый «Американский мир» (Pax Americana) — период, когда единственным полюсом мира стали США, — «был очень коротким и уже закончился», отметил он.

Россия против Запада: новая холодная война или еще нет?

- Джонатан Маркус

- Дипломатический обозреватель

Автор фото, Getty Images

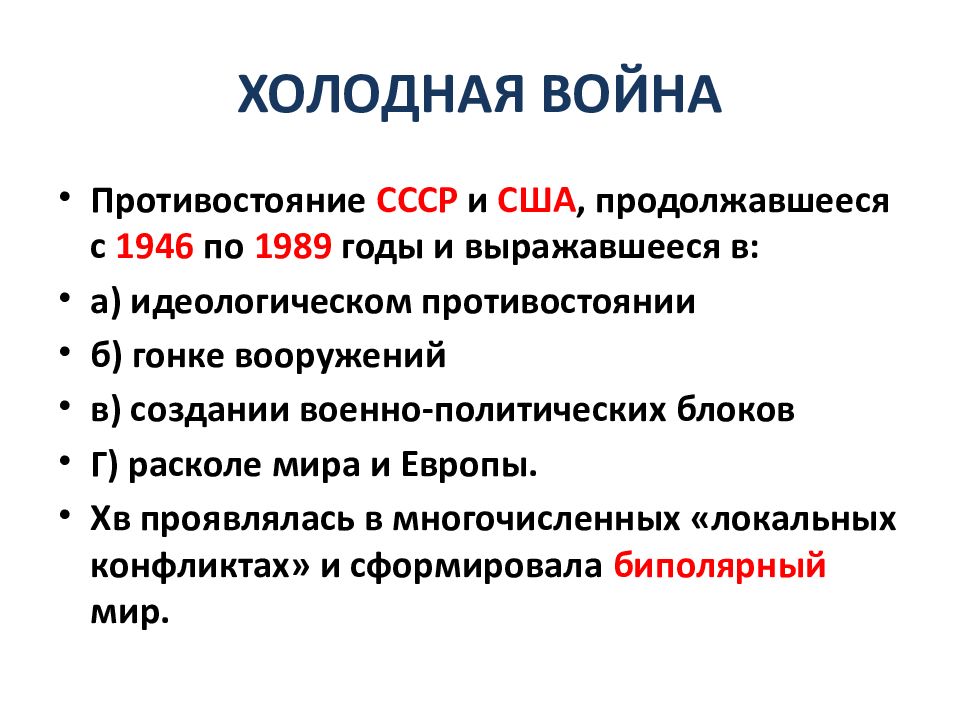

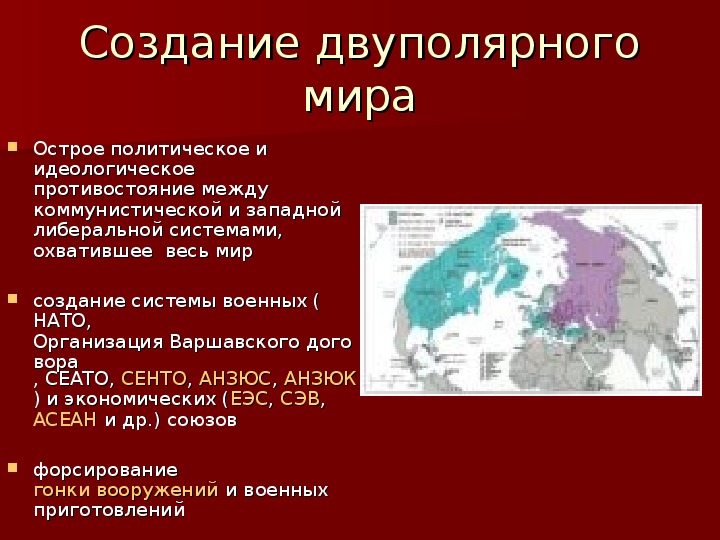

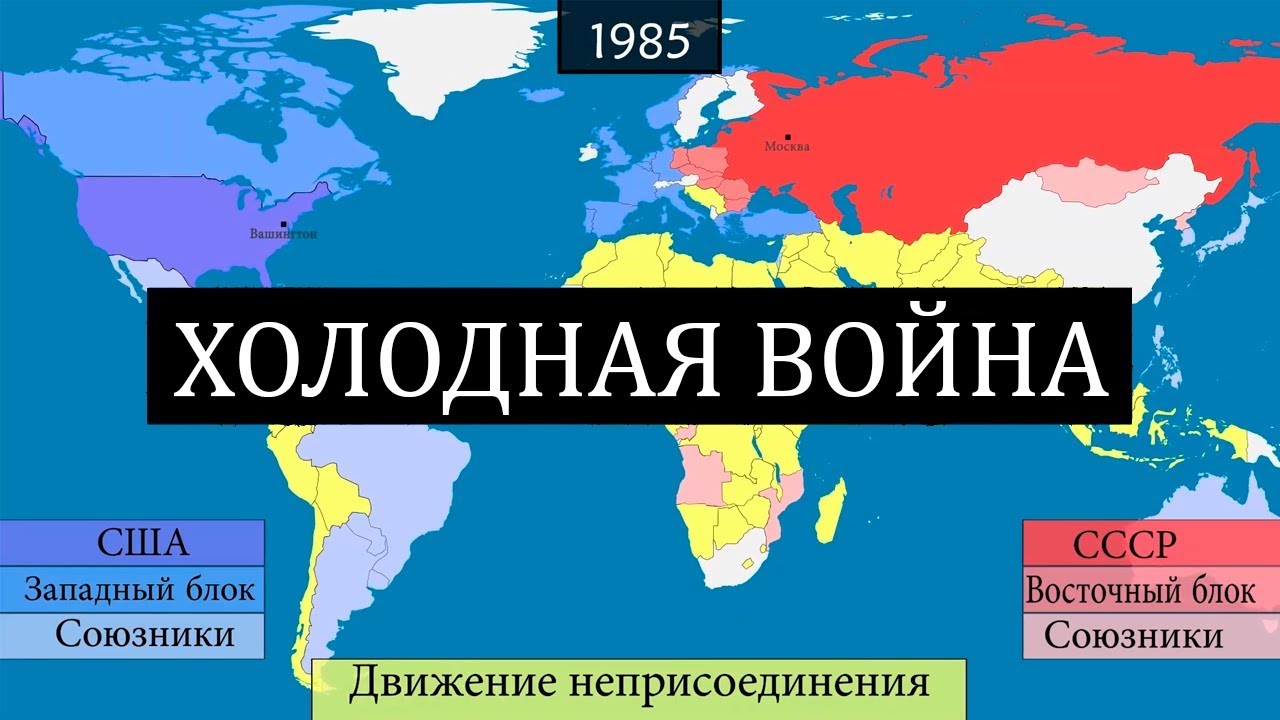

Отношения России и Запада холодны и суровы, как никогда. Многие говорят о новой холодной войне, сравнивая нынешнюю ситуацию с интенсивным и многолетним идеологическим противостоянием между СССР и Западом, длившемся с 1950-х годов до конца 1980-х.

Но такие сравнения могут ввести в заблуждение.

«Холодная война, — объясняет Майкл Кофман, исследователь консалтинговой фирмы CNA Corporation и сотрудник Института Кеннана, — была противостоянием, в основе которого лежала двуполярная система, когда две сверхдержавы — каждая со своими экономическими и военными преимуществами — соперничали за влияние на мировую политику».

«Универсалистские идеологии держав и существовавший в то время расклад сил сделали это противостояние неизбежным», — утверждает он.

Но то противостояние, которое мы наблюдаем сегодня, говорит Кофман, не вытекает из расклада сил или какой-либо идеологии как таковой, а является результатом сознательных решений, которые принимают лидеры, стратегий, которым они следуют, и ряду определенных конфликтов во внешней политике».

Ни один из этих факторов не делает противостояние неизбежным, подчеркивает эксперт.

«Мягкая сила»

Итак, хотя Кофман считает, что для США ставки в этой игре могут оказаться очень высокими, до масштаба и идеологической природы холодной войны нынешнему противостоянию далеко. К тому же Россия не в состоянии фундаментально изменить расклад сил или нынешнюю структуру международных систем сотрудничества.

К тому же Россия не в состоянии фундаментально изменить расклад сил или нынешнюю структуру международных систем сотрудничества.

«Короче говоря, — продолжает Кофман, — причины и характер конфликта сегодня иные».

В период настоящей холодной войны Европа находилась в состоянии тревожного «вооруженного мира», а реальные войны шли в других регионах — от Анголы до Кубы и Ближнего Востока. Сегодня линии фронта в целом пролегают гораздо ближе к России — например, на Украине и в Грузии.

Баланс военных сил между Россией и Западом сегодня тоже выглядит иначе. Кроме того, у России на сегодняшний день весьма ограниченный запас «мягкой силы»: у нее больше нет привлекательной идеологии интернационализма, которую можно «продавать» другим странам.

Автор фото, EPA

Подпись к фото,В ходе учений «Запад-2017» Россия тестировала квазибаллистические ракеты «Искандер-М»

Если холодная война была битвой двух универсальных идеологий — капитализма и коммунизма — за мировое господство, то за что сегодня борются Россия и Запад?

Для России, считает Кофман, «это борьба за выживание в статусе международной державы, а также за остатки Российской империи».

«Российские лидеры, — говорит он, — отчаянно пытаются избежать дальнейшей фрагментации российской территории и влияния. Они считают, что для этого обязательно нужны «буферные государства», и навязывают соседям свою волю, чтобы обезопасить собственные границы».

Для США, считает Кофман, это очень запутанный конфликт: «Один из его аспектов — это классическая история о гордыне и перенапряжении сил, или — другими словами — об избытке либеральной идеологии и недостатке мыслей о внешнеполитических последствиях».

«Оставшись без конкурентов на два десятилетия, Вашингтон по праву воспользовался возможностью строить все, что пожелает, но любая экспансия влияния и силы рано или поздно начинает расти в цене, и сумма, в которую она обходится сегодня, растет как снежный ком», — говорит эксперт.

«Синдром недостатка врагов»

Сегодня становится ясно, что Россия — да и Китай, кстати говоря, — не одобряют либеральные доктрины, на которых основан установившийся после холодной войны миропорядок, и не собираются им следовать. У Запада нет способов навязать этим странам свою волю. В этом смысле мы вернулись к «политике великих держав».

У Запада нет способов навязать этим странам свою волю. В этом смысле мы вернулись к «политике великих держав».

Однако, по мнению многих комментаторов, Запад также частично несет ответственность за нынешнюю непростую ситуацию, и тиражирование идеи о «новой холодной войне» может ее только усугубить.

Профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдштейн с этим согласен: «Многие на Западе, кажется, поддаются после холодной войны «синдрому отсутствия врага». Многим специалистам по безопасности, кажется, не хватает упрощенной угрозы, которую можно легко идентифицировать и описать».

Ситуация на Украине и в Грузии, кажется, создает необходимые для холодной войны сюжеты, говорит Голдштейн. «Однако эти ситуации невероятно сложны. И те, кто знаком с регионом, понимают, что обе из них — результат быстрого распада СССР и связанных с этим проблем по поводу границ и идентичности», — отмечает он.

Автор фото, AFP

Итак, какого рода государство представляет собой сегодня Россия?

Кофман называет ее ослабевшей великой державой. Ее постоянно недооценивают, поскольку исторически она отстает от Запада по технологиям и по уровню развития политических и экономических институтов. «Однако Москва своими действиями во внешней политике регулярно бьет сильнее, чем ей позволяет экономика», — говорит эксперт.

Ее постоянно недооценивают, поскольку исторически она отстает от Запада по технологиям и по уровню развития политических и экономических институтов. «Однако Москва своими действиями во внешней политике регулярно бьет сильнее, чем ей позволяет экономика», — говорит эксперт.

Россия — не «региональная держава в период заката». Совсем наоборот, убежден Кофман.

«Да, после периода внутренней балансировки, военных реформ и модернизации, Россия более чем способна удерживать свою историческую территорию, проецировать военную мощь на соседние регионы и, как мы увидели, карать своих недругов в далеких странах невоенными средствами».

В странах НАТО много говорят о повышении расходов на оборону и подготовке к войне с «равным противником», читай — с Россией.

Возможно, расходы на оборону действительно стоит увеличить — западные союзники после холодной войны слишком поторопились с извлечением дивидендов из новообретенного мира. Но какого рода военную угрозу представляет собой Россия для НАТО?

Как говорит профессор Голдштейн, силы России сегодня в целом слабее, чем взятые вместе силы армии США и НАТО. Однако, говорит он, за последние 15 лет Россия осуществила серьезные инвестиции и сохранила некоторые нишевые возможности, которые дают ей определенные преимущества.

Однако, говорит он, за последние 15 лет Россия осуществила серьезные инвестиции и сохранила некоторые нишевые возможности, которые дают ей определенные преимущества.

Так, например, у НАТО нет реальной возможности противодействовать баллистической системе «Искандер», что может в случае конфликта поставить командиров альянса перед дилеммой: стоит ли им отступать или наоборот усилить атаку? Кроме того у России имеются впечатляющие возможности в области артиллерии и радиоэлектронной борьбы.

«Войны по выбору»

Однако самая ясная угроза сегодня — это способность России вести информационную войну и осуществлять кибератаки. СМИ и эксперты вовсю обсуждают, на первый взгляд, новое понятие «гибридной войны» — войны, которая не кажется таковой со стороны. Россия считается ее признанным мастером.

Как говорит Кофман, ни одна великая держава не представляет простых угроз. «На самом деле, Россия способна проводить эффективные военные операции в соседних странах, а также показала способность вести политическую борьбу, борьбу в киберпространстве и бороться за информационное поле».

Однако Кофман скептически относится ко всеобщей фиксации на гибридной войне. «Это просто сумбурная реакция Запада, который после нескольких десятилетий войн со слабыми противниками по своему выбору реагирует таким образом на столкновение с другой державой, способной проявлять себя во всех измерениях конфликта», — говорит он.

Профессор Голдштейн тоже видит проблему в озабоченности западных экспертов гибридной войной. «Настоящая опасность в том, что из-за какого-то просчета может начаться настоящая война, которая выйдет из-под контроля — в Сирии или, что опаснее, на Украине».

«Блеф НАТО»

Так называемая «гибридная война» на востоке Украины на поверку оказалась реальной войной, которую ведут преимущественно конвенциональными средствами, говорит профессор Голдштейн. Он убедительно доказывает, что США и НАТО не отреагировали на аннексию Россией Крыма не из соображений «гибридной войны», а из-за реального баланса сил в регионе и из-за того, что относили Крым и восток Украины к зоне «основных интересов» России.

«Другими словами, аннексировав Крым, Кремль просто раскрыл блеф НАТО», — говорит профессор.

Еще одна проблема в том, что Запад, возможно, пользуется не теми средствами в своих попытках повлиять на поведение России. Возможно, Запад вообще недостаточно ясно дает понять, чего он хочет от России.

«Большинство шагов до сих пор были направлены на гарантии союзникам и на разрешение проблем внутри союза. Внятной теории о том, как повлиять на поведение России, нет», — говорит Кофман.

«Дипломатические меры хороши для обеспечения политического единства, но ни один из лидеров не знает, чего именно они хотят от Москвы. Попытки заставить Россию просто остановиться, уйти из международной политики или капитулировать на Украине — это, мягко говоря, несерьезно», — считает профессор.

Высылка российских дипломатов посылает сигналы о единстве и решительности, но она вряд ли заставит кого-то в Москве передумать. Большая часть экспертов считает, что заставить Россию задуматься о реальной цене своих действий может только экономическое давление.

Однако политика в отношении Москвы должна быть продумана начиная с самых основ, при этом важно держать в голове, что последствия неуправляемого распада СССР по-прежнему ощутимо дают о себе знать и три с лишним десятилетия спустя.

Глобальный мир. Почему в современных международных отношениях большая война невозможна — Клуб «Валдай»

Множащиеся военные кризисы дают своим участникам понимание того, что глобальный мир является общей ценностью и нет политической цели, которая стоит того, чтобы им пожертвовать, пишет Андрей Сушенцов, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Несмотря на множащиеся свидетельства военных приготовлений ведущих стран мира, есть все основания полагать, что большая война в современных международных отношениях невозможна. Лишнее свидетельство этому – недавний военный кризис в отношениях Индии и Пакистана, который обернулся взаимными авиаударами и гибелью нескольких сотен человек. В результате обе ядерные державы сделали шаг назад, при этом сохранив лицо и создав условия для возвращения к положению ante bellum.

В результате обе ядерные державы сделали шаг назад, при этом сохранив лицо и создав условия для возвращения к положению ante bellum.

Этот и другие подобные эпизоды показывают, что военный фактор не теряет значения в международных отношениях. Однако эти же обстоятельства свидетельствуют, что ведущие в военном отношении страны не ищут способ разрешения противоречий друг с другом путём войны. При этом в разных частях мира сохраняется пояс хрупких государств, которые в военном отношении далеко отстают от ведущих стран и часто выступают полем соперничества между ними. Но это поле постепенно сокращается. Ведущие страны совершают ошибки в ходе кризисов, которые сопровождают их конкуренцию и в конечном счёте обретают новый опыт сдержанности и ответственного поведения. Можно сказать, что этот опыт жизни в хрупком и всё более непредсказуемом мире в своём роде аналогичен процессу закалки стали – её превращению из руды в более прочный материал.

Тремя ключевыми процессами, которые ведут к упрочнению ткани международных отношений, являются российско-западное соперничество, российско-китайская антанта и стратегическая автономия всё большего числа великих держав.

«Следует честно объявить, что Россия и НАТО — противники» – Мир – Коммерсантъ

Переговоры в Женеве, Брюсселе и Вене доказали то, что было понятно сразу после того, как Россия представила требования по гарантиям безопасности. А именно: чтобы США и НАТО отказались от политики «открытых дверей» Североатлантического альянса, от военного сотрудничества с Украиной и от поддержки ее нынешней внутренней и внешней политики (включая подход к Минским соглашениям) и тем более вернули военную инфраструктуру в Центральной и Восточной Европе к состоянию до начала расширения НАТО, простой встряски, которую Россия устроила в последние несколько месяцев, недостаточно.

Необходимо изменить саму парадигму отношений России и коллективного Запада в целом и европейской безопасности в частности, подкрепив это изменение военно-политическими шагами. Следует наконец назвать вещи своими именами и официально признать, что та эпоха отношений в Европе, которая началась с объединения Германии в 1990 году, давно закончилась.

Требуя от НАТО отказаться от дальнейшего расширения, дезавуировать данное в 2008 году обещание Украине и Грузии о том, что они станут членами альянса, Москва, по сути, предлагает изменить фундаментальные правила игры и базовые принципы, которые определяли ситуацию в области европейской безопасности на протяжении последних 30 лет и которые полностью устраивали США и НАТО, но никогда не устраивали Москву.

Речь прежде всего идет о провозглашенном в Парижской хартии для новой Европы 1990 года принципе о том, что каждое государство вправе само определять способы обеспечения своей безопасности, включая вступление в те или иные военные блоки.

Этот принцип, изначально призванный обосновать сохранение объединенной Германии в НАТО, очень скоро стал оправданием дальнейшего расширения блока на страны Центральной и Восточной Европы, Балтии и потенциально на Украину и Грузию, нормативно-политической основой для превращения НАТО в основу общеевропейской системы безопасности (другого-то военного альянса в Европе с 1991 года не было) и обоснованием того, почему США и НАТО можно и даже нужно игнорировать связанные с этим расширением озабоченности Москвы.

Именно на этот принцип всегда ссылаются, когда говорят о том, что у России не должно быть «права вето» на вступление тех или иных стран в НАТО и что решения по расширению принимаются только альянсом и странами, желающими в него вступить.

Говоря о гарантиях безопасности, Россия предлагает заменить этот принцип на другой — тот, в соответствии с которым великие державы и связанные с ними военные блоки должны уважать жизненно важные интересы и «красные линии» друг друга, так как в противном случае может разразиться большая война.

Это не первая российская попытка пересогласовать правила игры, явочным порядком установленные Западом после окончания Холодной войны на его условиях. Но первая — в условиях новой глобальной конфронтации США с Китаем и Россией, когда стороны рассматривают друг друга как противников, когда оборонная политика этих стран снова открыто нацелена прежде всего на подготовку к войне друг с другом, а сама угроза войны великих держав, ядерной войны опять пошла вверх. И именно это дает нынешней российской попытке шансы на успех.

И именно это дает нынешней российской попытке шансы на успех.

Дело в том, что российское требование отказаться от принципа, в соответствии с которым НАТО может расширяться куда угодно, а Россия не должна иметь в этом вопросе никаких прав, представляется невыполнимым, а сам этот принцип незыблемым и необсуждаемым, исключительно в том контексте и в той парадигме, которые сложились в Европе и в мире после окончания Холодной войны и в условиях западной гегемонии. Они заключались в том, что НАТО, как «победоносный альянс» (так его модно было называть до прошлогоднего фиаско в Афганистане), должно стать основой общеевропейской системы безопасности и может безгранично расширяться, что это расширение — в силу тогдашней слабости России и ее неготовности идти на действительно серьезный конфликт с коллективным Западом — не подрывает безопасности США и их европейских союзников и что Россия в конечном счете как-то встроится в НАТО-центричную систему как младший партнер. Действительно, в основе расширения НАТО всегда лежала убежденность стран-членов, что оно не ослабляет их безопасность, не втянет их в большую войну.

Тот контекст давно исчез. Закончились и западная гегемония, и период отсутствия конфронтации в Европе и в мире в целом.

Вот уже восемь лет имеет место системная конфронтация России с США и НАТО, последовательно усиливавшаяся все эти годы, а в Европе возник новый геополитический раскол.

США и НАТО официально называют Россию противником и реализуют в отношении нее политику сдерживания, имеющую в том числе и военную составляющую. Началась новая гонка вооружений — и ядерных, и обычных, а система контроля, существовавшая на завершающем отрезке Холодной войны и в период после ее завершения, демонтирована почти полностью.

Несмотря на эту реальность, характерные для эпохи отсутствия конфронтации и западной гегемонии принципы официально продолжают действовать. Более того, изумление вызывает тот факт, что сама Россия в своих требованиях о гарантиях безопасности апеллирует к Парижской хартии для новой Европы, которая и стала нормативной основой для безграничного расширения НАТО и отказа Москве в «праве вето» на вступление тех или иных европейских стран в альянс.

Настало время расставить точки над i и привести принципы европейской безопасности в соответствие с действительной реальностью конфронтации и раскола. Еще раз подчеркнем: они уже имеют место быть и в обозримой перспективе никуда не денутся.

Следует честно и открыто объявить, что Россия и НАТО — противники и будут таковыми оставаться долгое время, что попытки выстроить партнерство и «Большую Европу» — в прошлом и в ближайшее время неактуальны, а потому принципы и институты периода после окончания Холодной войны должны быть оставлены в прошлом.

Как минимум России следует дезавуировать главный символ той ушедшей эпохи — Парижскую хартию 1990 года. Возможно, стоит разорвать и Основополагающий акт Россия—НАТО, который тоже является порождением другой эпохи и принес Москве больше вреда, чем пользы: он качественно смягчил российское сопротивление расширению альянса и стал символом того, что Москва его, пускай и нехотя, но принимает и даже пытается выстроить с ним партнерство, несмотря на его расширение, агрессии и военные преступления (Югославия — 1999, Ливия — 2011). Все это сделало расширение НАТО существенно проще.

Возможно, стоит разорвать и Основополагающий акт Россия—НАТО, который тоже является порождением другой эпохи и принес Москве больше вреда, чем пользы: он качественно смягчил российское сопротивление расширению альянса и стал символом того, что Москва его, пускай и нехотя, но принимает и даже пытается выстроить с ним партнерство, несмотря на его расширение, агрессии и военные преступления (Югославия — 1999, Ливия — 2011). Все это сделало расширение НАТО существенно проще.

Что касается главной ценности Основополагающего акта для России — обязательства НАТО не размещать ядерное оружие и существенные обычные военные силы на территории новых стран-членов, то частично это обязательство уже нарушено (объекты ПРО США в Румынии и в Польше, развернутые в странах Балтии и в Польше четыре многонациональные батальонные группы на де-факто постоянной основе, военное освоение территории Украины и Черноморского региона), а при дальнейшей эскалации российско-натовской конфронтации и украинского кризиса будет нарушено еще больше.

Сегодня, кстати, как показали итоги переговоров в Женеве, Брюсселе и Вене, России предлагается своего рода «Основополагающий акт 2.0.» — гипотетическая договоренность по военно-техническим вопросам, но без изменения фундаментальных принципов, которыми руководствуются США и НАТО в Европе.

Если Москва на это пойдет, то, как и в прошлый раз, ее способность добиваться изменения этих самых правил и принципов будет серьезно ослаблена.

На смену принципам периода после Холодной войны и попыток России и Запада выстраивать партнерские отношения должны прийти правила игры, характерные для конфронтации: баланса сил, дилеммы безопасности и мирного сосуществования, что и имело место в прошлую Холодную войну. Основополагающим должен стать принцип, де-факто принятый СССР и США после серии острых военных кризисов 1960-х: враждующие великие державы должны уважать «красные линии» и жизненно важные интересы друг друга, так как в противном случае рискуют оказаться в состоянии войны. Это автоматически исключит как дальнейшее расширение НАТО, так и появление ударных вооружений США и НАТО вблизи российской территории.

Основополагающим должен стать принцип, де-факто принятый СССР и США после серии острых военных кризисов 1960-х: враждующие великие державы должны уважать «красные линии» и жизненно важные интересы друг друга, так как в противном случае рискуют оказаться в состоянии войны. Это автоматически исключит как дальнейшее расширение НАТО, так и появление ударных вооружений США и НАТО вблизи российской территории.

В истории международных отношений не было случаев, когда враждующие великие державы шли на уважение важных интересов друг друга добровольно. Они это делали, только если цена отказа была запредельно высока. Например — война, если она не представлялась более предпочтительной, чем уважение интересов друг друга. Не случайно в прошлую Холодную войну правила зрелой конфронтации, окончательно зафиксированные в первой корзине Хельсинского заключительного акта 1975 года, появились после острейших военно-политических кризисов, когда угроза ядерной войны буквально висела в воздухе.

Сегодня Россия, по сути, пытается совершить международно-политическую революцию — обеспечить принятие новых правил игры без подобного кризиса и без войны.

Отсутствие исторических прецедентов не означает, что это невозможно. Однако в любом случае демонстративный отказ России от выгодных только Западу принципов эпохи после окончания Холодной войны должен сопровождаться практическими шагами, нацеленными на качественное повышение цены для США и НАТО их отказа уважать четко определенные «красные линии» России. Подчеркнем: эту цену в виде существенного ослабления своей безопасности и международных позиций должны заплатить именно США и НАТО, а не Украина. Речь ведь идет о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО, и новые правила игры Москва стремится согласовать именно с ними, а не с Киевом. Поэтому вариант гипотетического вторжения России на Украину в ответ на отказ США и НАТО уважать российские «красные линии», о котором постоянно говорят на Западе, действительно представляется абсурдным и контрпродуктивным: он не уменьшит безопасность США и их союзников (они в любом случае не будут воевать с Россией из-за Украины), но лишь еще более консолидирует против России.

Более адекватными представляются шаги по двум направлениям. Первое — усиление военной напряженности в отношениях с США и НАТО, дальнейшая эскалация конфронтации. Необходимо предельно четко дать им понять, что сохранение политики «открытых дверей», не говоря о дальнейшем расширении НАТО, будет существенно ослаблять их безопасность, вплоть до угрозы войны. Второе — еще более интенсивное и демонстративное сотрудничество с Китаем в военно-политической и военно-технической сфере.

И то, и другое резко противоречит интересам США. Главным итогом 2021 года для американской внешней политики, пожалуй, является выработка администрацией Джо Байдена новой внешнеполитической парадигмы, в основе которой уже не распространение демократии и не универсализация американоцентричного миропорядка, а противостояние с Китаем как с главным стратегическим противником и соперником, единственной державой, способной подорвать глобальное первенство Америки. В США это воспринимают как экзистенциальный конфликт.

Понимая же ограниченность американских ресурсов, Вашингтон стремится максимально сосредоточить их именно на соперничестве с Китаем.

Поэтому он не заинтересован ни в дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой (она неизбежно заставляла бы его распылять ресурсы, перебрасывать их с самого важного на менее важные направления), ни тем более в еще большем сближении России и КНР в военной сфере (оно существенно усиливает Китай в его противостоянии с США).

По сути, если Россия пойдет на предложенные шаги, то ценой для США отказа уважать российские «красные линии» будет угроза проиграть на самом важном для них, экзистенциальном направлении.

Как показало решение администрации Байдена уйти из Афганистана, несмотря ни на что, она обладает стратегическим мышлением и готова принимать непопулярные политически, болезненные тактически, но необходимые стратегически шаги. Сможет ли она и на сей раз уступить во второстепенном, чтобы не проиграть в главном, остается одной из главных интриг наступившего года.

Дмитрий Суслов, эксперт клуба «Валдай», замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

NATO — Topic: Отношения с Россией

До приостановки деятельности в апреле 2014 года Совет Россия–НАТО обеспечивал рамки для консультаций по текущим вопросам безопасности и практического сотрудничества в широком спектре направлений, представляющих общий интерес.

Поддержка операций под руководством НАТО. В течение ряда лет Россия оказывала поддержку действующим в Афганистане под руководством НАТО и по мандату ООН Международным силам содействия безопасности (МССБ) через различные механизмы для содействия транзиту по российской территории невоенных грузов для стран-участниц МССБ. Несколько российских кораблей развертывались в поддержку военно-морской антитеррористической операции НАТО в Средиземном море «Эктив индевор», а также в рамках операции НАТО по борьбе с пиратством у берегов Африканского Рога «Оушн шилд». До вывода своего миротворческого контингента в начале 2003 года Россия оказывала поддержку операциям НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине и Косово.

Поддержка афганских вооруженных сил. В рамках проекта Целевого фонда СРН по техническому обслуживанию вертолетов, начатого в 2011 году, оказывалась помощь афганским вооруженным силам в эксплуатации и техническом обслуживании вертолетного парка и в проведении медицинской эвакуации. К концу 2013 года подготовку прошли 40 афганских специалистов по техобслуживанию вертолетов.

Обучение сотрудников правоохранительных органов из Афганистана и Центральной Азии методам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Проект СРН по обучению методам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, начатый в декабре 2005 года, оказал помощь в деле наращивания местного потенциала и содействия развитию региональных контактов и сотрудничества среди работников среднего звена из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Пакистан присоединился к проекту в 2010 году. Постоянное обучение проводилось во взаимодействии с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в одном из четырех институтов – в Турции, России или США, вместе с тем в каждой из семи стран-участниц проводились выездные курсы. В рамках данного проекта подготовку прошли более 3500 сотрудников. После того, как сотрудничество с Россией было приостановлено, НАТО организовала новый проект с УНП ООН.

В рамках данного проекта подготовку прошли более 3500 сотрудников. После того, как сотрудничество с Россией было приостановлено, НАТО организовала новый проект с УНП ООН.

Борьба с терроризмом. В декабре 2004 года был утвержден План действий СРН по борьбе с терроризмом. Сотрудничество в данной области включало проведение учений, регулярный обмен информацией и подробные консультации по различным аспектам, таким как ликвидация последствий, борьба с самодельными взрывными устройствами, проведение особо важных мероприятий и обеспечение их безопасности. В рамках Инициативы о сотрудничестве по использованию воздушного пространства была разработана система обмена информацией для обеспечения транспарентности воздушного движения и раннего предупреждения о подозрительных действиях воздушных судов, чтобы помочь предотвратить теракты, подобные совершенным 11 сентября 2001 года в США. В рамках проекта СТАНДЭКС разрабатывалась технология дистанционного обнаружения взрывоопасных предметов на объектах общественного транспорта; в июне 2013 года были проведены успешные испытания этой технологии в реальных условиях.

Противоракетная оборона театра военных действий/ противоракетная оборона. Общую обеспокоенность вызывала беспрецедентная опасность, которой подвергаются развернутые группировки, в связи с широкой доступностью высокоточных баллистических ракет. В ходе начатого в 2003 году исследования был проанализирован возможный уровень оперативной совместимости систем противоракетной обороны театра военных действий государств-членов НАТО и России. Были организованы командно-штабные и компьютерные учения в целях разработки механизмов и процедур для совместных операций. На встрече на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году руководители стран СРН утвердили общую оценку угрозы баллистических ракет и договорились разработать совместный анализ будущих рамок для сотрудничества в области противоракетной обороны. В то время как Россия продолжает высказывать озабоченность в связи с планируемым потенциалом противоракетной обороны НАТО, государства-члены подчеркивают, что он не направлен против России и не подорвет российские стратегические средства сдерживания, но он предназначен для защиты от потенциальных угроз, источники которых находятся за пределами евроатлантического региона.

Нераспространение ОМУ и контроль над вооружениями. Дискуссии экспертов были сосредоточены на вопросах, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, выработке рекомендаций по усилению существующих механизмов нераспространения, изучении возможностей для практического сотрудничества в области защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Велись откровенные дискуссии по вопросам, связанным с контролем над обычными вооружениями, таким как Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Договор об открытом небе и меры укрепления доверия и безопасности. Главным приоритетом была работа над ратификацией Адаптированного ДОВСЕ, поэтому страны НАТО выразили озабоченность в связи с принятым Россией в декабре 2007 года решением «приостановить» в одностороннем порядке свое участие в договоре и принятым впоследствии Россией в марте 2015 года решением о приостановлении ее участия в совместной консультативной группе, на регулярных заседаниях которой в Вене обсуждается вопрос о выполнении ДОВСЕ.

Вопросы ядерного оружия. Были проведены семинары, посвященные ядерной доктрине и стратегии, урокам, вынесенным из инцидентов и аварий с ядерным оружием, а также возможным действиям в случае обнаружения самодельных ядерных или радиологических устройств. В период с 2004 по 2007 год эксперты и другие представители стран СРН также присутствовали в качестве наблюдателей на четырех полевых учениях по реагированию на аварию с ядерным боеприпасом, которые были проведены в России и каждом государстве НАТО, обладающем ядерным оружием (Франция, Соединенное Королевство и США). Подобные мероприятия способствовали повышению транспарентности, помогали вырабатывать общее понимание порядка реагирования на аварии с ядерными боеприпасами и сформировали уверенность в том, что ядерные державы были в полной мере способны действенно реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, связанную с ядерным оружием.

Военное сотрудничество. В рамках СРН были усилены механизмы связи и взаимодействия между военными, как в Командовании НАТО по операциям и Командовании НАТО по трансформации, так и в Москве. Основной целью военного сотрудничества было укрепление доверия, уверенности и транспарентности, а также повышение способности сил НАТО и России к взаимодействию при подготовке к возможным совместным военным операциям в будущем. Сотрудничество включало такие направления, как тыловое обеспечение, борьба с терроризмом, поиск и спасание на море, борьба с пиратством, ПРО ТВД/ПРО, обмен между военными научными учреждениями, а также связанные с ними мероприятия в военной сфере.

Основной целью военного сотрудничества было укрепление доверия, уверенности и транспарентности, а также повышение способности сил НАТО и России к взаимодействию при подготовке к возможным совместным военным операциям в будущем. Сотрудничество включало такие направления, как тыловое обеспечение, борьба с терроризмом, поиск и спасание на море, борьба с пиратством, ПРО ТВД/ПРО, обмен между военными научными учреждениями, а также связанные с ними мероприятия в военной сфере.

Поиск и спасание экипажей аварийных подводных лодок. С момента подписания в феврале 2003 года рамочного соглашения о сотрудничестве в области поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок работа в данной области постоянно развивалась. С 2005 по 2011 год Россия приняла участие в трех учениях по поиску и спасанию под руководством НАТО.

Транспарентность, стратегия и реформа в оборонной сфере. В целях укрепления взаимного доверия и транспарентности велся диалог по различным вопросам доктрины, стратегии и политики, касающимся военной реформы, ядерного оружия, а также строительства и организации вооруженных сил. Выдвигавшиеся инициативы в области военной реформы были сосредоточены на развитии вооруженных сил, управлении людскими и финансовыми ресурсами, реформе оборонной промышленности, управлении последствиями военной реформы и связанных с обороной аспектах борьбы с терроризмом. В период с 2002 по 2008 год Центр социальной адаптации «Россия–НАТО» помогал бывшим российским военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни путем предоставления информации о поиске работы и социальной адаптации, подготовки и оказания услуг по трудоустройству. Центр был создан в Москве и постепенно расширял свою деятельность в регионах. Около 2820 бывших военнослужащих ВС РФ прошли переподготовку и более 80% смогли трудоустроиться в гражданской сфере.

Выдвигавшиеся инициативы в области военной реформы были сосредоточены на развитии вооруженных сил, управлении людскими и финансовыми ресурсами, реформе оборонной промышленности, управлении последствиями военной реформы и связанных с обороной аспектах борьбы с терроризмом. В период с 2002 по 2008 год Центр социальной адаптации «Россия–НАТО» помогал бывшим российским военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни путем предоставления информации о поиске работы и социальной адаптации, подготовки и оказания услуг по трудоустройству. Центр был создан в Москве и постепенно расширял свою деятельность в регионах. Около 2820 бывших военнослужащих ВС РФ прошли переподготовку и более 80% смогли трудоустроиться в гражданской сфере.

Оборонно-промышленное сотрудничество. Комплексное «Исследование сотрудничества между НАТО и Россией в области оборонной промышленности, исследований и технологий», начатое в январе 2005 года и завершенное в 2007 году, пришло к выводу о том, что сочетание научно-технологических возможностей открывало потенциал для реагирования на глобальные угрозы.

Тыловое обеспечение. Использовались возможности по гражданской и военной линии для сотрудничества в области тылового обеспечения по таким направлениям, как воздушный транспорт, дозаправка в воздухе, медицинское обеспечение и водоочистка. На различных встречах и семинарах внимание было сосредоточено на создании прочной основы для взаимопонимания в области тылового обеспечения путем обмена информацией по таким направлениям, как принципы, доктрина и структуры тылового обеспечения, а также обобщение опыта.

Гражданские чрезвычайные ситуации. С 1996 по 2014 год НАТО и Россия сотрудничали в деле создания потенциала для совместных действий в ответ на гражданские чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения и наводнения, а также ликвидации последствий террористических актов. Кроме того, на основе российского предложения в 1998 году был создан Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы.

Научное сотрудничество. С 1992 года Россия активно участвовала в работе в рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» (НРМБ). Ученые и эксперты из России стремились решать целый ряд проблем безопасности, в частности в области защиты от радиологических, химических, биологических и ядерных веществ, обнаружения мин и противодействия терроризму (включая обнаружение взрывчатых веществ, как например, проект СТАНДЭКС, упомянутый выше), и решения проблем в сфере экологии и безопасности, связанных с разливами нефти и местами захоронения боеприпасов в Балтийском море. Через исследовательский грант программы НРМБ НАТО также поддержала работу российского ученого Жореса Алферова, получившего Нобелевскую премию по физике.

С 1992 года Россия активно участвовала в работе в рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» (НРМБ). Ученые и эксперты из России стремились решать целый ряд проблем безопасности, в частности в области защиты от радиологических, химических, биологических и ядерных веществ, обнаружения мин и противодействия терроризму (включая обнаружение взрывчатых веществ, как например, проект СТАНДЭКС, упомянутый выше), и решения проблем в сфере экологии и безопасности, связанных с разливами нефти и местами захоронения боеприпасов в Балтийском море. Через исследовательский грант программы НРМБ НАТО также поддержала работу российского ученого Жореса Алферова, получившего Нобелевскую премию по физике.

Терминология и языковая подготовка. По всем направлениям сотрудничества НАТО и России были разработаны глоссарии, помогающие лучше усвоить понятийный аппарат и концепции, используемые НАТО и Россией. В 2011 году лингвистическое сотрудничество было расширено: был начат проект по гармонизации языковой подготовки военных и гражданских специалистов Министерства обороны РФ.

США нанесли наибольший вред глобальному миру после Второй мировой войны_Russian.news.cn

Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Если какая-либо держава и стремилась к мировому господству в начале этого века, принуждая других и нарушая правила, то это были США. Об этом говорится в статье газеты The New York Times, опубликованной в октябре прошлого года.

После провозглашения независимости в 1776 году США стремились расширить свою территорию и влияние. По завершении Второй мировой войны эта страна не жалела усилий для достижения и поддержания глобальной гегемонии. Пользуясь своим абсолютным превосходством в военной, экономической, научно-технической и культурной сферах, США часто вмешивались во внутренние дела других стран, осуществляли травлю, грабили и устанавливали свой контроль, прикрываясь лозунгами «свободы, демократии, прав человека».

В послевоенную эпоху сменявшие друг друга администрации США также придерживались стратегий гегемонизма. Начиная от Доктрины Трумэна, также известной как политика «сдерживания», и заканчивая внешнеполитическими курсами недавних американских администраций, включая стратегию «умной силы» Барака Обамы, политику Дональда Трампа «Америка прежде всего», план Джозефа Байдена «Отстроим лучше», конечной целью всегда было обеспечение гегемонии США.

США усугубляли напряженность во всем мире, развязывая войны, провоцируя конфронтации, свергая правительства с помощью вооруженных сил, принося войну и беспорядки во многие страны и регионы мира. Они руководствовались так называемой «Американской исключительностью», применяли двойные стандарты без учета международных законов и правил, серьезно препятствовали международному сотрудничеству, используя международные организации, соглашения и договоры, соответствующие их потребностям, но отказываясь от тех, которые шли вразрез с их интересами. Взяв под свой контроль международную финансовую систему, США захватили огромное богатство, закрывая глаза на жадность и спекуляции, что привело к глобальному финансовому кризису. Они нагло навязывали «юрисдикцию длинной руки», инициировали торговые споры со многими другими, не останавливались ни перед чем для расправы с теми, кого считали оппонентами, а также пытались манипулировать международным общественным мнением, экспортируя свои ценности и осуществляя культурное вторжение в другие страны.

Это крупнейший саботаж международных правил и порядка, а также источник растущей неопределенности и нестабильности в мире. Гегемонизм и политика силы США подорвали мировой порядок, угрожали установлению мира и вызвали серьезные последствия для всего мира, став самым большим вызовом для прогресса человечества, цивилизации и мирного развития.

ВОИНСТВЕННАЯ НАЦИЯ

Соединенные Штаты всегда были воинственной нацией. После провозглашения независимости 4 июля 1776 года на протяжении всей своей истории, насчитывающей более 240 лет, страна не находилась в состоянии войны менее 20 лет.

Дакота Вуд, старший научный сотрудник оборонных программ Центра национальной обороны Фонда наследия, отметила в октябре 2018 года, что «примерно каждые 15 лет» США оказываются втянуты в конфликты.

Чтобы сохранить свою гегемонию, США неоднократно грубо нарушали принципы Устава ООН и нормы международного права.

Опираясь на свою военную мощь, США вмешивались во внутренние дела других государств и создавали конфликты, развязывая войны, применяя стратегии сдерживания и устраивая так называемые «мирные революции» и «цветные революции», что представляло серьезную угрозу миру на всей планете.

Со времен Второй мировой войны США вели или участвовали в войнах на Корейском полуострове, во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, которые не только унесли жизни множества солдат, но и привели к чрезвычайно серьезным жертвам среди гражданского населения и материальным потерям, приведя к ужасным гуманитарным катастрофам.

В 2003 году, несмотря на широкое противодействие со стороны международного сообщества, США начали войну в Ираке, в результате которой, по данным Института международных и общественных отношений Уотсона, погибло от 180 до 200 тыс. иракских мирных жителей. Силы коалиции также использовали в Ираке боеприпасы, содержащие обедненный уран и белый фосфор, что серьезно угрожало местной окружающей среде и здоровью людей.

Согласно отчету, опубликованному в марте 2021 года американским антивоенным движением Code Pink, в течение последних 20 лет США и их союзники последовательно бомбили другие страны, сбрасывая в среднем более 40 бомб в день. В конце февраля 2021 года, чуть более чем через месяц после вступления в должность администрации Джозефа Байдена, американские войска нанесли авиаудары по восточной Сирии, вызвав решительное осуждение многих сторон.

За неизбирательными бомбардировками американских войск за рубежом стоят высокие военные расходы страны.

«В 2020 году военные расходы США достигли, по оценкам, 778 млрд долларов США, что на 4,4 проц. больше, чем в 2019 году», — отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира, опубликованном в апреле.

«В 2020 году на долю Соединенных Штатов приходилось 39 проц. от общего объема мировых военных расходов, что является самым высоким показателем расходов на военные цели», — говорится в докладе.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт написал на веб-сайте журнала Foreign Policy: «Бесконечные кампании за рубежом развязывают множество политических сил — милитаризм, секретность, усиленную исполнительную власть, ксенофобию, фальшивый патриотизм, демагогию и т. д. Все это противоречит гражданским добродетелям, от которых зависит здоровая демократия».

Согласно статье, опубликованной в начале этого года Центром американского прогресса, организацией по исследованию и пропаганде государственной политики США, оборонный бюджет Соединенных Штатов сегодня выше с поправкой на инфляцию, чем на пике холодной войны, и превышает оборонные бюджеты следующих 10 крупнейших стран мира вместе взятых. При этом на долю военных расходов приходится более половины общего дискреционного бюджета всего федерального правительства. Однако «независимо от того, сколько США тратят на оборону, они не могут купить идеальную безопасность», утверждается в статье.

При этом на долю военных расходов приходится более половины общего дискреционного бюджета всего федерального правительства. Однако «независимо от того, сколько США тратят на оборону, они не могут купить идеальную безопасность», утверждается в статье.

«ВОЙНА С ТЕРРОРИЗМОМ»

В этом году исполняется 20 лет с момента вторжения США в Афганистан под флагом борьбы с терроризмом. 14 апреля Дж. Байден объявил, что американские войска будут полностью выведены из Афганистана до 11 сентября, а 8 июля этот срок был перенесен на 31 августа.

Соединенные Штаты утверждали, что боролись с экстремизмом и приносили стабильность в истерзанную войной страну, но потерпели неудачу на обоих фронтах, заявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

После терактов 11 сентября 2001 года антитеррористическая борьба стала основным направлением национальной безопасности и внешней политики США. С тех пор, руководствуясь двойными стандартами и менталитетом холодной войны, Соединенные Штаты ведут «войну с терроризмом» по всему миру во имя «национальной безопасности» и «защиты свободы», разделив страны на лагеря.

Антитеррористические операции под руководством США стали инструментом для поддержания гегемонии и продвижения так называемой американской демократии и ценностей за рубежом, в результате чего пострадали многие мирные жители, обострилась проблема беженцев, ряд регионов погрузились в хаос, а угрозы безопасности перекинулись на другие страны.

Соединенные Штаты также грубо нарушают права человека и свободу других стран, о чем свидетельствуют шокирующие факты, связанные с жестоким обращением американских военных с заключенными в Афганистане и Ираке.

С 2001 года «вопреки мнению большинства американцев, война против терроризма не прекращается — она распространилась более чем на 40 проц. стран мира», констатировал американский журнал Smithsonian в статье, опубликованной в начале 2019 года.

Согласно отчету, опубликованному в ноябре 2019 года проектом «Цена войны», проводимым в Брауновском университете США, в операциях после терактов 11 сентября погибло от 770 до 801 тыс. человек.

человек.

Исламское движение Восточного Туркестана /ИДВТ/ уже давно занимается антикитайской сепаратистской, радикальной и насильственной деятельностью внутри и за пределами Китая, что приводит к огромным жертвам и материальным потерям для китайского народа. Оно было включено в санкционный список в соответствии с резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН.

В последние годы ИДВТ активно действует в Афганистане, Сирии и других регионах, организуя и осуществляя жестокие теракты, включая нападение с использованием заминированного автомобиля на посольство КНР в Кыргызстане в 2016 году.

Однако в конце 2020 года Соединенные Штаты в одностороннем порядке исключили ИДВТ из своего списка террористических организаций, заявив, что за более чем десятилетие не было получено достоверных доказательств того, что ИДВТ продолжает действовать. Такой шаг ясно показал намерение Соединенных Штатов сдерживать Китай с помощью терроризма.

Вашингтон также культивировал множество антиправительственных сил по всему миру, многие из которых впоследствии стали террористическими организациями и исполнителями террористической деятельности.

В частности, после Кубинской революции Соединенные Штаты приютили несколько вооруженных групп, противостоящих кубинскому правительству, и даже позволили им создать тренировочные лагеря на юге Флориды. В октябре 1976 года кубинский пассажирский авиалайнер взорвался над Барбадосом, в результате чего погибли все 73 человека, находившиеся на борту. Луис Посада Каррилес, уроженец Кубы, проживающий в Соединенных Штатах, подозревался в причастности к катастрофе и разыскивался Кубой, однако Вашингтон отказывается выдавать его Гаване.

В 1980-х годах Соединенные Штаты решительно поддерживали никарагуанских антиправительственных повстанцев. Стэнсфилд Тернер, бывший директор Центрального разведывательного управления США, однажды дал показания перед Конгрессом: «Я думаю, что многие партизанские действия носят террористический характер и являются террористическими актами, поддерживаемыми Соединенными Штатами, что неопровержимо».

Иронично то, что в 2001 году Соединенные Штаты вторглись в Афганистан во имя борьбы с терроризмом, но на деле взрастили терроризм. Во время холодной войны США использовали Афганистан в качестве пешки против Советского Союза, предоставляя большое количество оружия и денег экстремистским группировкам, включая силы Усамы бен Ладена, чтобы побудить их воевать с Советским Союзом. После ухода СССР из Афганистана Соединенные Штаты немедленно бросили этих бесполезных «друзей», превратив Афганистан в убежище для глобального терроризма и экстремизма.

Во время холодной войны США использовали Афганистан в качестве пешки против Советского Союза, предоставляя большое количество оружия и денег экстремистским группировкам, включая силы Усамы бен Ладена, чтобы побудить их воевать с Советским Союзом. После ухода СССР из Афганистана Соединенные Штаты немедленно бросили этих бесполезных «друзей», превратив Афганистан в убежище для глобального терроризма и экстремизма.

Соучредитель американского антивоенного движения Code Pink Медеа Бенджамин и исследователь Николас Дэвис написали в статье, что, если администрация Дж. Байдена продолжит накапливать ложь и злодеяния предыдущих администраций, «она не сможет вернуть мировое уважение к американскому лидерству и не завоюет поддержку американской общественности в отношении своей внешней политики».

ПРИСТРАСТИЕ К ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМУ

Чтобы сохранить и укрепить свою гегемонию, Соединенные Штаты прибегают ко всем средствам, от вынашивания «мирных эволюций» и подстрекательства «цветных революций» до свержения правительств других стран.

В июле этого года в некоторых районах Кубы вспыхнули антиправительственные демонстрации. Доказательства, обнародованные кубинским правительством, показывают, что с середины июня некоторые антикубинские силы в Соединенных Штатах, финансируемые правительством этой страны, намеренно распространяли ложь через социальные сети о том, что кубинская медицинская система рухнула под напором эпидемии коронавируса нового типа /COVID-19/. Они использовали эту ложь в качестве предлога для подстрекательства к военной интервенции на Кубе с целью свержения кубинского правительства. На основании так называемого «подавления правительством» демонстраций США ввели санкции против некоторых кубинских военных должностных лиц и учреждений.

В этом году кубинские СМИ сообщили, что за последние два десятилетия такие учреждения, как Агентство США по международному развитию /USAID/ и Национальный фонд поддержки демократии /NED/, выделили почти 250 млн долларов США на ряд подрывных программ, направленных против Кубы.

Выступая на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи /ГА/ ООН по случаю 75-летия организации, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что безответственное поведение Соединенных Штатов является самой большой угрозой глобальному миру и безопасности.

Соединенные Штаты пристрастились к вмешательству во внутренние дела других стран.

Американский автор Уильям Блюм в своей книге «Самый смертоносный экспорт Америки: Демократия» отметил, что после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты пытались свергнуть более 50 иностранных правительств, большинство из которых были избраны демократическим путем, грубо вмешивались в демократические выборы по меньшей мере в 30 странах и пытались убить более 50 иностранных лидеров.

Во время холодной войны Соединенные Штаты проникли в Советский Союз и страны Восточной Европы, где спровоцировали восстания и разрушения.

После окончания холодной войны Соединенные Штаты еще более нагло пропагандировали интервенционизм и часто экспортировали «цветные революции». В конце 2003 года они вынудили тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе уйти в отставку за так называемые «фальсификации» при подсчете голосов на парламентских выборах. Этот инцидент известен как «революция роз». В октябре 2004 года США сфабриковали скандал о «фальсификациях» на украинских выборах, подстрекали молодежь страны к выходу на улицы и поддержали приход к власти Виктора Ющенко. Это так называемая «оранжевая революция». В марте 2005 года США спровоцировали оппозицию Кыргызстана на протест против результатов парламентских выборов, что в конечном итоге привело к беспорядкам. Тогдашний президент Кыргызстана Аскар Акаев был вынужден бежать и объявить о своей отставке в ходе так называемой «тюльпановой революции». За последнее десятилетие Соединенные Штаты неоднократно вмешивались или манипулировали «цветными революциями» в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Западной Азии, а также Северной Африки.

В конце 2003 года они вынудили тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе уйти в отставку за так называемые «фальсификации» при подсчете голосов на парламентских выборах. Этот инцидент известен как «революция роз». В октябре 2004 года США сфабриковали скандал о «фальсификациях» на украинских выборах, подстрекали молодежь страны к выходу на улицы и поддержали приход к власти Виктора Ющенко. Это так называемая «оранжевая революция». В марте 2005 года США спровоцировали оппозицию Кыргызстана на протест против результатов парламентских выборов, что в конечном итоге привело к беспорядкам. Тогдашний президент Кыргызстана Аскар Акаев был вынужден бежать и объявить о своей отставке в ходе так называемой «тюльпановой революции». За последнее десятилетие Соединенные Штаты неоднократно вмешивались или манипулировали «цветными революциями» в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Западной Азии, а также Северной Африки.

На фоне «цветных революций», организованных Соединенными Штатами, в центре внимания оказалась самопровозглашенная неофициальная и некоммерческая организация: NED, известная как «крупнейший спонсор глобальных цветных революций». Основанная в 1983 году, она имеет тесные связи с Государственным департаментом США, USAID, ЦРУ и подобными организациями.

Основанная в 1983 году, она имеет тесные связи с Государственным департаментом США, USAID, ЦРУ и подобными организациями.

Каждый год эта организация предлагает более 1600 грантов для поддержки проектов неправительственных групп в более чем 90 странах. NED также является источником финансирования некоторых сепаратистских сил, направленных против Китая. На сегодняшний день этот фонд предоставил около 100 млн долларов США более чем 100 антикитайским группам, включая группы, которые Китай четко определил как террористические организации, такие как так называемый «Конгресс тибетской молодежи» и «Всемирный конгресс уйгуров». Средства на мероприятия «за независимость Гонконга» также поступали от NED.

ГЕГЕМОНИЯ ДОЛЛАРА

После Второй мировой войны Соединенные Штаты воспользовались гегемонией доллара США, чтобы извлечь выгоду из создания и притока мирового богатства.

Они использовали гегемонию доллара для увеличения финансовых рисков развивающихся стран, разграбления их богатств, включая ресурсы и недвижимость, и получения монопольных прав на такие отрасли коммунального обслуживания в этих странах, как водоснабжение, электроснабжение и транспорт.

В тех латиноамериканских странах, которые приняли Вашингтонский консенсус, темпы экономического роста в 1990-х годах снизились в среднем на 50 проц. по сравнению с 1980-ми годами.

Американские «экономические убийцы» под прикрытием экономистов, банкиров и международных финансовых консультантов манипулируют другими странами экономическими средствами, обманом заставляют развивающиеся страны попадать в заранее установленные экономические ловушки, контролируют природные ресурсы этих стран, позволяют средствам непрерывно поступать в США и укрепляют и расширяют экономическую, политическую и военную гегемонию Соединенных Штатов в мире, отметил американский экономист Джон Перкинс в своей книге «Исповедь экономического убийцы», опубликованной в 2004 году.

Это уже давно имеет место в международной торговле: Соединенные Штаты печатают доллары, а другие страны мира обменивают ресурсы и товары на доллары, а затем покупают казначейские облигации США и корпоративные ценные бумаги в качестве своих валютных резервов, что позволяет долларам возвращаться в Соединенные Штаты и поддерживать их экономику. Американский историк Найл Фергюсон однажды назвал это явление «самым большим бесплатным обедом в современной экономической истории».

Американский историк Найл Фергюсон однажды назвал это явление «самым большим бесплатным обедом в современной экономической истории».

Несмотря на растущий бюджетный дефицит и государственный долг, долги США по-прежнему могут пользоваться низкими процентными ставками благодаря гегемонии доллара США, что позволяет Соединенным Штатам собирать средства со всего мира по чрезвычайно низким ценам.

Опираясь на гегемонию доллара, Соединенные Штаты пользуются привилегией печатать деньги практически без ограничений.

После финансового кризиса 2008 года Федеральная резервная система /ФРС/ США начала в три раунда проводить политику количественного смягчения с конца 2008 года по октябрь 2014 года, перенеся кризис на весь мир с помощью чрезмерной эмиссии долларов.

С момента вспышки COVID-19, чтобы стимулировать экономику США и ее фондовый рынок, ФРС вновь прибегла к режиму «супер смягчения», включающему нулевую процентную ставку и неограниченное количественное смягчение. После прихода к власти администрации Дж. Байдена ФРС быстро разработала план экономического стимулирования на 1,9 трлн долларов США.

Байдена ФРС быстро разработала план экономического стимулирования на 1,9 трлн долларов США.

Что еще более примечательно, так это то, что каждый раз, когда ФРС спасает рынок США, бенефициарами являются не обычные американцы, а один процент американской элиты, которой достается почти вся прибыль, получаемая Соединенными Штатами со всего мира. Большинство из элиты являются наиболее влиятельными и хорошо финансируемыми группами интересов, включая интернет-гигантов, Уолл-стрит, отрасль медицинского страхования, фармацевтические компании, промышленность, добывающая ископаемые виды топлива, и военно-промышленный комплекс.

Финансовые и высокотехнологичные отрасли США быстро развивались во время пандемии, и крупные американские компании получили огромные субсидии в рамках различных пакетов экономических стимулов. В то же время большая часть избыточных долларов перетекла на фондовый рынок США, что еще больше увеличило благосостояние богатых. Согласно данным американского сайта Forbes за январь этого года, хотя десятки млн американцев потеряли работу во время пандемии COVID-19 за последний год, общее благосостояние более 650 американских миллиардеров увеличилось на 1,3 трлн долларов США /на 38,6 проц. /, в то время как состояние пяти богатейших американцев увеличилось с 358 млрд долларов США до 661 млрд долларов США в общей сложности /на 85 проц./.

/, в то время как состояние пяти богатейших американцев увеличилось с 358 млрд долларов США до 661 млрд долларов США в общей сложности /на 85 проц./.

Бешеное печатание денег создало иллюзию временного процветания в Соединенных Штатах, но за ней кроются большие опасности. Баланс ФРС в настоящее время превышает 8 трлн долларов США, а государственный долг США составляет 28,5 трлн долларов США. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по суверенному кредитному рейтингу США до «негативного» в июле 2020 года, заявив, что растущие долги и дефицит подрывают суверенный долг США.

Практика США печатать деньги, чтобы заставить другие страны «платить» за свой дефицит, в конечном счете поставит под угрозу доминирование доллара. В последние годы, чтобы избавиться от гегемонии доллара, Россия, Европейский союз, Китай и другие страны ускорили свои усилия по дедолларизации. Однажды в 2018 году Джордж Сорос сказал, что доллар потеряет свой статус главной мировой резервной валюты и средства обмена в ближайшие несколько лет.

«ЮРИСДИКЦИЯ ДЛИННОЙ РУКИ»

В своей книге под названием «Американская ловушка», опубликованной в 2019 году, бывший руководитель компании Alstom Фредерик Пьеруччи рассказал о том, как Вашингтон расправился с Alstom во имя борьбы с коррупцией.

В книге он отметил, что за более чем десятилетие Соединенным Штатам удалось разорить многие крупные европейские транснациональные корпорации под предлогом борьбы с коррупцией.

На протяжении многих лет Вашингтон использовал такие средства, как «юрисдикция длинной руки» и экономические санкции для сдерживания своих врагов и стран-конкурентов, препятствуя их развитию в целях поддержания собственной гегемонии.

Например, США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», чтобы расширить санкции против России, КНДР и Ирана. США активировали раздел III закона Хелмса-Бертона, чтобы усилить эмбарго против Кубы и в одностороннем порядке наложить жесткие экономические санкции на иностранные предприятия, имеющие экономические связи с Кубой.

США продолжают расширять экстерриториальное применение своих внутренних законов и принудительно помещают иностранные физические и юридические лица под свою юрисдикцию, невзирая на нормы международного права.

В соответствии со своим внутренним законодательством США имеют доступ к данным пользователей и информации о переводах многих европейских банков через систему «Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций» /SWIFT/. В последние годы европейские предприятия постоянно подвергаются нападкам со стороны Министерства юстиции США и соответствующих финансовых регуляторов, а некоторые предприятия, обвиненные в «коррупции» или нарушении запрета США на торговлю с Кубой, Ливией, КНДР, Ираном и другими странами, были оштрафованы на сотни миллионов или даже миллиарды долларов, говорит Али Лаиди, исследователь из Французского института международных и стратегических отношений.

Эти шаги привели к ужасным трудностям в некоторых странах и даже гуманитарным кризисам, которые оказались не менее разрушительными, чем войны. С начала пандемии COVID-19 в Венесуэле, Сирии и Иране, давно находящихся под санкциями США, ухудшилась экономическая ситуация и ситуация в области здравоохранения, а также сложилась тяжелая эпидемическая ситуация. Тем не менее, Вашингтон пошел дальше в своих санкциях, что еще больше ухудшило обстановку в этих странах.

С начала пандемии COVID-19 в Венесуэле, Сирии и Иране, давно находящихся под санкциями США, ухудшилась экономическая ситуация и ситуация в области здравоохранения, а также сложилась тяжелая эпидемическая ситуация. Тем не менее, Вашингтон пошел дальше в своих санкциях, что еще больше ухудшило обстановку в этих странах.

«Своими незаконными и бесчеловечными санкциями, а также террористическими действиями американцы нанесли народу Ирана ущерб в размере 150 млрд долларов», — заявил тогдашний президент Ирана Хасан Роухани в сентябре 2020 года.

США подтасовали экономические правила, используя их, когда они совместимы с их интересами.

При администрации Д. Трампа, чтобы подорвать безопасность и стабильность Китая и сдержать его развитие, США официально отказались признать статус Китая как рыночной экономики в документах, представленных в ВТО, спровоцировали торговые споры с Китаем и ввели ряд односторонних санкций в отношении китайских высокотехнологичных предприятий. Администрация Дж. Байдена продолжала злоупотреблять государственной властью, приняв ряд законопроектов и исполнительных распоряжений, направленных на подавление и ограничение Huawei и других китайских компаний любыми средствами.

Байдена продолжала злоупотреблять государственной властью, приняв ряд законопроектов и исполнительных распоряжений, направленных на подавление и ограничение Huawei и других китайских компаний любыми средствами.

США подавили даже своих союзников. После Второй мировой войны быстрый экономический подъем Японии вызвал безжалостные репрессии со стороны Соединенных Штатов, о чем свидетельствует соглашение «Плаза». Во время строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию Вашингтон решил, что проект наносит ущерб его интересам в регионе, и ввел несколько раундов санкций, чтобы препятствовать продвижению проекта, вызвав сильное недовольство своих европейских союзников, включая Германию.

НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА

Обладая огромной мощью, Соединенные Штаты начали использовать «американскую исключительность» в качестве теоретической основы для бессмысленного попрания международных отношений.

Требуя от других стран соблюдения международного порядка, основанного на правилах, они уже давно ставят свои собственные интересы выше международной системы, в основе которой лежит ООН, и выше международного порядка, основанного на международном праве.