Почему Япония напала на США?

7 декабря 1941 года Япония без объявления войны напала на базу Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе, Гавайи. США вступили во Вторую мировую войну. Это событие, как считал Черчилль, решило судьбу гитлеровской Германии. Он, похоже, был в восторге: «Силы Британской империи, Советского Союза, а теперь и Соединенных Штатов… превосходили силы их противников вдвое или даже втрое… Объединившись, мы могли победить кого угодно во всем мире». Таким образом, мечта Черчилля втянуть США в войну на стороне Британии разрешилась посредством Японии.

Япония:шансов никаких, но мы принимаем вызов!

Начиная с 1931 г., японцы расширяли свои завоевания за счет Китая. И они завязли в Китае. Стали искать выход, окружая Китай с юга в попытке изолировать его от внешнего мира. После разгрома Франции японцы вынудили ее согласиться на оккупацию Французского Индокитая. Надавили на Англию, чтобы перекрыть поставки в Китай через Бирму, и Черчилль уступил.

В ответ Рузвельт 24 июля 1941 года потребовал вывода японских войск из Индокитая. 26 июля были заморожены все японские активы в банках США и наложено эмбарго на вывоз нефти в Японию. Англия приняла такие же меры. За ним последовало правительство Нидерландов в Лондоне.

Черчилль сказал: «Япония одним ударом была лишена важнейших источников снабжения нефтью».

Все были уверены, что такой парализующий удар вынудит Японию или начать войну, являвшуюся единственным выходом из создавшегося положения, или отказаться от своей политики. Если начинать войну, то с кем? Нефть была и в Голландской Индии (Индонезия).

Япония пыталась договориться об отмене эмбарго на нефть. США соглашались на отмену при условии, если Япония выведет свои войска не только из Индокитая, но и вообще из Китая, за который японцы воевали уже десять лет! «Ни одно правительство, тем более японское, не могло согласиться с такими унизительными требованиями и с абсолютной потерей престижа», — писал британский историк Лиддел Гарт.

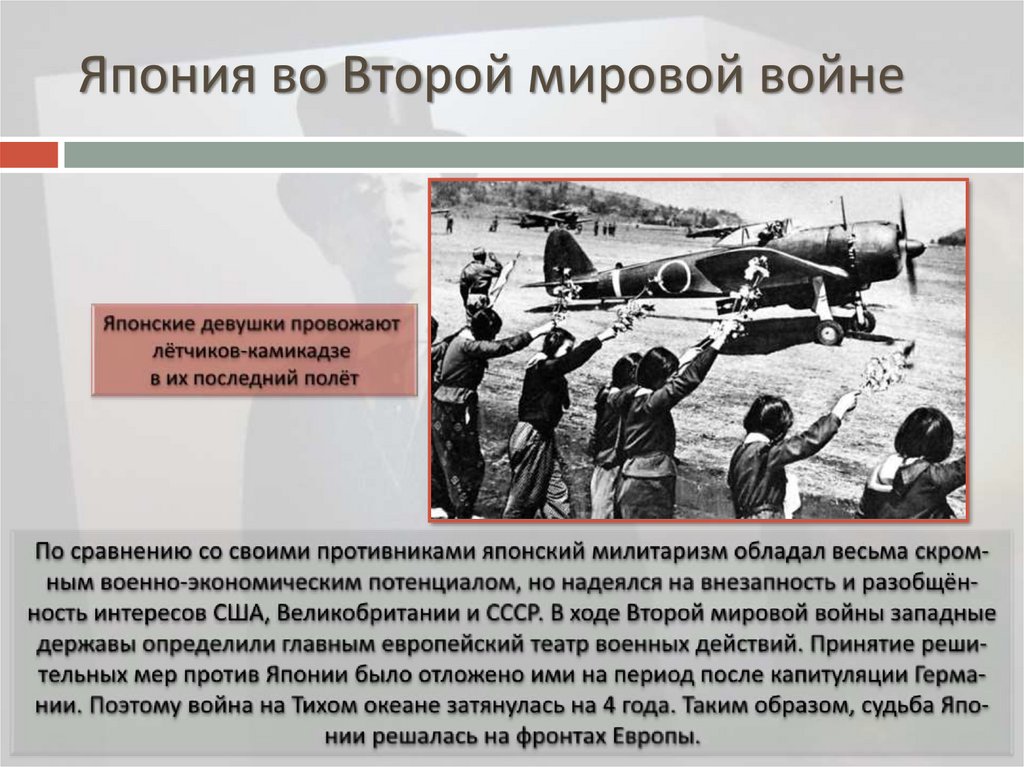

В сентябре 1941 года специальная комиссия японцев сделала заключение: США производят в двадцать раз больше стали, чем Япония, добывают в несколько сот раз больше нефти, производят в пять раз больше самолетов, имеют пятикратно большую рабочую силу, мобилизованный военный потенциал Японии составит лишь десять процентов американского. То есть шансов на успешное завершение войны — никаких! И тем не менее на имперской конференции

1 декабря 1941 года, проходившей в обстановке исключительной секретности, было решено начать войну с Америкой без формального объявления войны и предварительных деклараций. Японский премьер-министр принц Коноэ, беседуя после конференции с командующим флотом адмиралом Ямамото, слышит от адмирала фразу: «Если мы получим такой приказ, то я гарантирую тяжелые сражения (по другой версии, Ямамото обещал «цепь побед») в течение первых шести месяцев, но абсолютно не уверен, что произойдет, если все затянется на два или три года». Все затянулось. Ямамото погиб, до последнего сжимая в руках самурайский меч в горящем самолете над Новой Гвинеей.

Американцы не простили ему цепь побед.

Американцы не простили ему цепь побед.Союзники и противники Японии рассматривали разные варианты возможных действий японцев. Кроме, пожалуй, случившегося. Это пример разных менталитетов!

США:

пусть японцы

сядут на забор

и ждут развития событий!

В США (1941 год) шло скромных масштабов перевооружение. Помогали Англии, поставляя вооружение. Последствия Великой депрессии и экономического кризиса конца 30-х годов давали о себе знать в экономике. Полномасштабная война могла обеспечить всех американцев работой, с одной стороны, а с другой — обеспечить господство во всем мире. Однако общественное мнение в основном было против вступления в войну. Американцы считали войну сугубо европейским делом и не считали возможным проливать свою кровь в интересах Британии. Рузвельт был вынужден, как избранный народом президент, считаться с этим мнением. Он понимал, что рано или поздно США столкнутся с Гитлером. И, по-видимому, был готов допустить даже гибель флота в Тихом океане, ради изменения мнения общества в пользу вмешательства в войну. Разумеется, официально он об этом нигде не высказывался. Большая политика очень далека от морали и этики. Добавим, что это касается любой страны.

Разумеется, официально он об этом нигде не высказывался. Большая политика очень далека от морали и этики. Добавим, что это касается любой страны.

1 июля 1941-го Рузвельт высказал мнение: Японцы ведут между собой отчаянную борьбу, стараясь решить, куда им нужно прыгнуть — атаковать Россию, атаковать южные моря (таким образом, бросив жребий определенно в пользу союза с Германией) или сесть на забор и ожидать развития событий, относясь к нам более дружественно. Никто не знает, каким будет избранное направление, но нам страшно важно для контроля над Атлантикой сохранить мир на Тихом океане. У меня просто недостаточно военно-морских сил для того, чтобы действовать на обоих направлениях — и каждый малый эпизод в Тихом океане означает уменьшение числа кораблей на Атлантическом океане.

Рузвельт лукавил или не понимал японского характера? И атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — это расплата за ожидаемое, но не случившееся. Вероятней всего лукавил, понимал и считал, что они не выдержат и нападут. Таким образом, США будут невольно втянуты в войну.

Таким образом, США будут невольно втянуты в войну.

26 ноября 1941 г. Вашингтон представил Японии документ из десяти пунктов, носивший форму ультиматума. В частности, от Японии требовалось вывести все войска из Китая и Индокитая. Это все равно, что потребовать капитуляции без войны.

Япония ответила 7 декабря ударом авианосцев по военно-морской базе США на Гавайях. Японское нападение застало американский флот врасплох! Неужели не думали, что японцы решатся на такое, после всего, что от них потребовали?! Потери были тяжелыми. Черчилль связался с Рузвельтом. «Теперь мы все в одной лодке», — сказал американский президент. Общественное мнение США всколыхнулось и требовало мести за беспардонное, разбойничье нападение!

8 декабря Великобритания объявила войну Японии.

Англия:

безумие — ради внезапности

Черчилль в своих мемуарах так оценивает наиболее опасный для Англии вариант: крупные государственные деятели Америки, окружавшие президента и пользовавшиеся его доверием, не менее остро, чем я, сознавали грозную опасность того, что Япония нападет на английские или голландские владения на Дальнем Востоке и будет тщательно обходить Соединенные Штаты и что вследствие этого конгресс не даст санкции на объявление войны Америкой. По поводу объявления Японией войны США Черчилль говорит: “Разумному человеку невозможно было себе представить, чтобы Япония пошла на объявление войны. Я был уверен, что подобный безрассудный шаг с ее стороны погубил бы жизнь целого поколения японского народа, и мое мнение полностью подтвердилось. Однако безумие — это такое заболевание, которое в войне дает преимущество внезапности”.

По поводу объявления Японией войны США Черчилль говорит: “Разумному человеку невозможно было себе представить, чтобы Япония пошла на объявление войны. Я был уверен, что подобный безрассудный шаг с ее стороны погубил бы жизнь целого поколения японского народа, и мое мнение полностью подтвердилось. Однако безумие — это такое заболевание, которое в войне дает преимущество внезапности”.

Японцы выбрали внезапность.

Германия:

Гитлер и его штаб были изумлены

Гитлер, словно угадывая мнение Черчилля, по дипломатическим каналам продолжал уговаривать японцев нанести без дальнейших проволочек удар по Малайе и Сингапуру, то есть по важнейшим базам Британии, не тревожась насчет Соединенных Штатов. Эти демарши с уговорами начались еще в феврале и марте (1941), то есть до американского нефтяного эмбарго. Больше всего Гитлер хотел, чтобы Япония напала на Англию и ни в коем случае не ввязывалась в войну с Соединенными Штатами. Немцы заверяли Токио, что если Япония будет энергично действовать против Малайи и Голландской Индии, американцы не посмеют выступить. Когда японцы выбрали нападение на США и разбомбили флот американцев на Гавайях, Гитлер был чрезвычайно поражен. Черчилль пишет, что «Гитлер и его штаб были изумлены». Гитлер приказал подводному флоту атаковать американские корабли еще до официального объявления войны США. Вслед за этим последовало японское наступление на Тихом океане. Мир раскололся на две противостоящие коалиции, война приняла общемировой характер.

Когда японцы выбрали нападение на США и разбомбили флот американцев на Гавайях, Гитлер был чрезвычайно поражен. Черчилль пишет, что «Гитлер и его штаб были изумлены». Гитлер приказал подводному флоту атаковать американские корабли еще до официального объявления войны США. Вслед за этим последовало японское наступление на Тихом океане. Мир раскололся на две противостоящие коалиции, война приняла общемировой характер.

Действительно, зачем Япония

напала на США?

Другого выхода самураи не нашли. Менталитет не позволил утереться и «сидеть на заборе», когда идет глобальный передел мира. Могло ли правительство микадо принять ультиматум США и допустить массовые харакири самураев, как протест против капитуляции без боя — этого выражения общественного мнения по-японски. В 1945 году подобные протесты имели место, видимо, в меньших масштабах, учитывая множество поражений, когда японцев загнали на их острова, и было понятно, что война проиграна. У них были и свои соображения по поводу «безумного», с европейско-американской точки зрения, начала войны. Вероятно, надеялись на скорую победу Германии над СССР, а следом и Англией. Косвенно Япония, нападая на США, отвлекала силы от помощи Англии и СССР, чем помогала Германии. Японцы выбрали непрямой и прямо парадоксальный способ выхода из безвыходной ситуации, то есть предприняли то, чего от них менее всего ждали. Напали на самого сильного соперника. И проиграли. Без лишнего пафоса заметим, что произошло это потому, что наш народ не сломался ни в 1941-м, ни в 1942-м — самые тяжелые годы войны. С Днем Победы!

Вероятно, надеялись на скорую победу Германии над СССР, а следом и Англией. Косвенно Япония, нападая на США, отвлекала силы от помощи Англии и СССР, чем помогала Германии. Японцы выбрали непрямой и прямо парадоксальный способ выхода из безвыходной ситуации, то есть предприняли то, чего от них менее всего ждали. Напали на самого сильного соперника. И проиграли. Без лишнего пафоса заметим, что произошло это потому, что наш народ не сломался ни в 1941-м, ни в 1942-м — самые тяжелые годы войны. С Днем Победы!

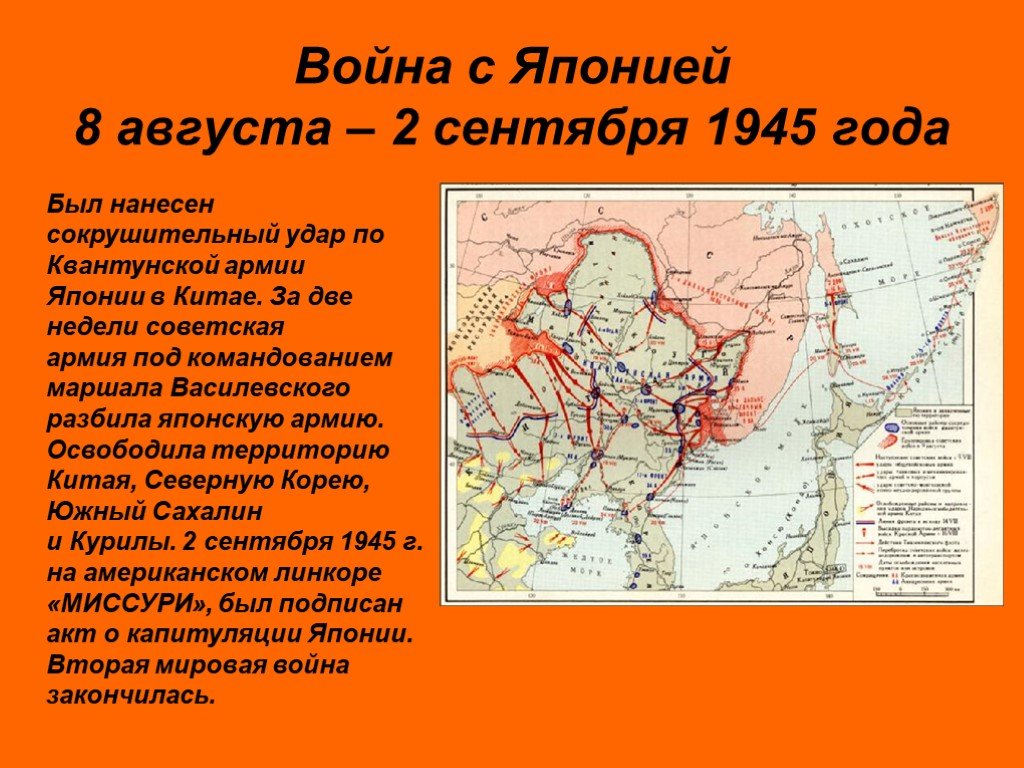

Советско-японская война 1945 г.: Война и население Маньчжурии — 30 августа 2021

«БЕСПОКОЙНЫЕ СОСЕДИ С ПЕТРОВИЧЕМ»

СОВМЕСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА И «ЧИТА.РУ»

ведущий блога Александр Тарасов

Советско-японская война

1945 года

Взгляд доктора Дацышена на события и проблемы

Беседа одиннадцатая:

Война и население Маньчжурии

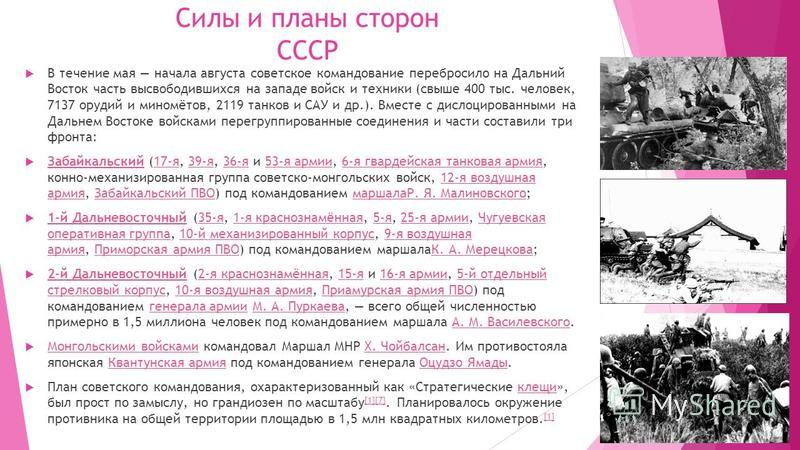

К 80-летию Забайкальского фронта, войска которого в августе 1945 года приняли участие в Маньчжурской стратегической наступательной операции, завершившейся победой над японским милитаризмом, мы продолжаем серию публикаций «Беседы с доктором Дацышеном» о сохранении исторической картины Советско-японской войны.

Корр.: В Маньчжурии японцы сражались стойко?

Владимир Дацышен: В Маньчжурии наиболее упорное сопротивление японские войска оказали войскам 1-го Дальневосточного фронта.

5-я армия генерал-полковника Н.И. Крылова прорывала Пограничненский укрепрайон, 1-я Краснознамённая армия генерал-полковника А.П. Белобородова штурмовала Мишаньский укрепрайон, 35-я армия генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева — Хутоуский укрепрайон, 25-я армия генерал-полковника И.М. Чистякова шла через Дуннинский укрепрайон.

Корр.: Какую роль играли знаменитые японские укрепрайоны?

В.Д.: Японцы практически на всех участках фронта старались избежать сражений в приграничье. А.П. Белобородов вспоминал, что японское командование старалось вывести войска из Мишаньского района дальними дорогами. Вообще, расположенные на границе укрепрайоны не были достаточно оборудованы для современной войны.

А.П. Белобородов, говоря о штурме Мишаньского УР, писал: «Хотя многие из захваченных дотов строились как пулемётно-артиллерийские или артиллерийские, орудий в них не обнаружили».

Корр.: В то же время на ряде направлений японцы не оказывали серьёзного сопротивления?

В.Д.:. В воспоминаниях наводчика «Катюш» из состава 42-го гвардейского миномётного полка И.Ф. Абраменко говорится: «Прибыв на Дальний Восток,

Афанасий Павлантьевич Белобородов

С июня 1945 года генерал-полковник Белобородов А.П. командовал 1-й Краснознамённой армией, во главе которой в составе 1-го Дальневосточного фронта участвовал в разгроме японской Квантунской армии. Его армия действовала на направлении главного удара фронта на Харбин. После освобождения Харбина стал первым советским комендантом и начальником гарнизона в этом городе.

Фото предоставлено А. Тарасовым

полк поступил в распоряжение Приморского военного округа. Наш дивизион занял исходную позицию недалеко от города Гродеково вблизи заставы Котельникова, высота Гроб. В начале августа 1945 года началась война против Японии. По передовым позициям японцев у города Дунина нами был произведён один залп, затем началось преследование отступающих в обход города.

Наш дивизион занял исходную позицию недалеко от города Гродеково вблизи заставы Котельникова, высота Гроб. В начале августа 1945 года началась война против Японии. По передовым позициям японцев у города Дунина нами был произведён один залп, затем началось преследование отступающих в обход города.

Сопротивления на нашем направлении почти не было, и мы к

Солдаты советской 159-й стрелковой дивизии (3-го формирования) за обедом в период боёв с японской армией. Слева направо: Н. Семенов, А. Петренко, С. Пименов. Авторское название фотографии «Обед после боя»

Автор: Александр Становов. Источник: waralbum.ru

вечеру достигли Хинганского перевала. Когда мы подъезжали к перевалу, из засады раздался пулемётный огонь, открытый солдатом-самураем. Залпом из одного орудия он был уничтожен. Дальнейший подъём на перевал и спуск с него проехали благополучно. Не встречая сопротивления, мы овладели городом Хедзио. Дальнейшее продвижение вглубь Корейской территории было ещё интереснее. Видимо, японское командование дало распоряжение войскам не вступать в боевые действия с нашими войсками.

Видимо, японское командование дало распоряжение войскам не вступать в боевые действия с нашими войсками.

Это было видно на примере того, что при подъезде к японскому гарнизону у ворот при въезде на территорию гарнизона стояли японские часовые, без какого-либо сопротивления разрешали нам заправлять автомобили горючим, а мы им на количество взятого бензина писали расписку и следовали дальше. Без единого выстрела достигли города Чимольпо…»

Корр.: Война есть война, очевидно, были и случаи другого рода…

В.Д.: В воспоминаниях другого сибиряка-ветерана говорится о неудачах и просчётах советского командования: «Служил я в 12-й морской железнодорожной артиллерийской бригаде командиром отделения. В ту августовскую ночь нас подняли в четыре утра по тревоге и объявили боевую готовность. Бронепоезд двинулся в путь. Прошли станцию Пограничную, въехали в подземный тоннель, и тут раздался сильный взрыв. Бронепоезд вздрогнул и остановился, были убитые и раненые. Состав оказался в западне – и спереди, и сзади него завалы. Это была работа японских

Состав оказался в западне – и спереди, и сзади него завалы. Это была работа японских

диверсантов. Четверо суток

Расчёт японских артиллеристов 75-миллиметровой лёгкой горной пушки Type 41 на конной тяге меняет позицию во время боевых действий в Маньчжурии

Фото waralbum.ru

откапывали мы бронепоезд изнутри тоннеля, а сапёры навстречу нам снаружи. Сам бронепоезд идти не смог – был сильно повреждён, и его увели на ремонт. А нас, экипаж, отправили во Владивосток и влили в состав 25-й армии, с которой мы и брали порты Расин и Эссен. В этих боях я был контужен. Оказался в госпитале, а когда выписался – Япония уже капитулировала».

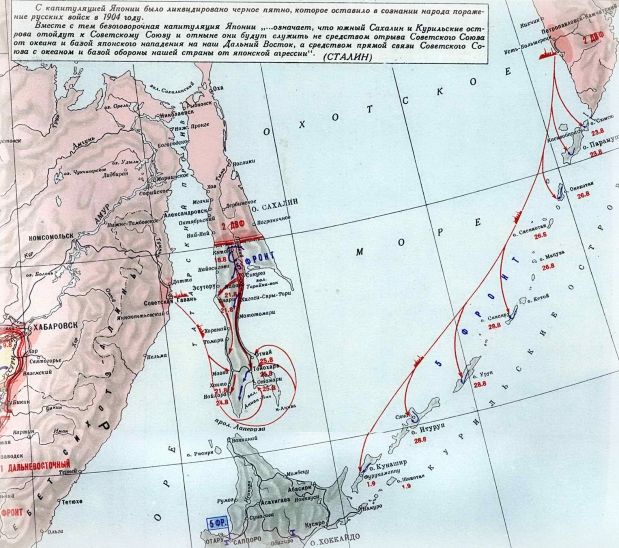

Корр.: Одновременно с наступлением в Маньчжурии советские войска освобождали от японцев и Северную Корею?

В.Д.: На этом направлении наступление велось левым флангом 1-го Дальневосточного фронта, где двигалась 25-я армия. Уже 10 августа был взят город Кейко. Войскам армии оказывал содействие Тихоокеанский флот, 11 августа морской десант занял без боя порт Юкки. 12 августа советские войска овладели корейским портом Расин, где японцы оказали незначительное сопротивление. Упорные бои

12 августа советские войска овладели корейским портом Расин, где японцы оказали незначительное сопротивление. Упорные бои

Бойцы 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота перед высадкой в Сэйсине

Фото waralbum.ru

развернулись 14 августа за военно-морскую базу Сейсин. Лишь к концу 16 августа город был взят совместными усилиями флота и 25-й армии. После этого японские войска в Корее прекратили организованное сопротивление.

Фото из открытых источников

Корр.: Наиболее трудным для 1-го Дальневосточного фронта было направление на Харбин?

В.Д.: По мере продвижения по КВЖД на запад советские войска встречали всё более упорное сопротивление. 13-15 августа развернулись тяжёлые бои за станцию Хуалинь, которая неоднократно переходила из рук в руки. В районе Эхэ 15 августа японцы смогли повредить 15 советских танков.

Однако в первые же дни боёв управление японскими войсками было нарушено,

кроме того, зная уже, что война проиграна, японское командование стремилось как можно быстрее отвести свои войска на юг, к портам, для эвакуации на родину.

Советские войска уничтожали японцев на марше, целыми колоннами и эшелонами. Генерал А.П. Белобородов писал: «Из всего виденного на войне разгромленные японские эшелоны произвели на меня одно из самых тяжких впечатлений, несмотря на то, что это был враг».

Убитый японский солдат у грузовика, попавшего под огонь советской артиллерии

Фото waralbum.ru

Корр.: Японские отряды пытались «огрызаться», производили дерзкие налёты на советские колонны и штабы?

В.Д.: В воспоминаниях генерала А.П. Белобородов приводятся такие примеры: «Ночью большая группа японцев напала на штаб 1049-го полка, и лейтенант… с группой автоматчиков… в тяжёлом бою спас полковое знамя и прорвался с ним из окружения. Такое же нападение в эту ночь совершил противник и на штаб 75-го инженерно-сапёрного батальона».

Захваченное японское 75-миллиметровое полевое орудие «Тип 90», смонтированное в специальной бронебашенной установке в Хутоусском укреплённом районе напротив города Иман (современный Дальнереченск)

Фото waralbum. ru

ru

Корр.: Ключевым пунктом сопротивления японских войск был Муданьцзян?

В.Д.: 16 августа Муданьцзян был взят, и к вечеру 17 августа 1-я армия возобновила наступление на Харбин. Командующий 1-й Краснознамённой армией А.П. Белобородов писал: «18 августа, когда передовые части вышли в район станции Ханьдаохэцзы, нас известили о капитуляции Квантунской армии, и вскоре началась массовая сдача в плен полков и дивизий 5-й японской армии».

Таким образом, 9-11 августа на всем Дальнем Востоке, от южных границ Монгольской Народной Республики до Сахалина, советские войска по всем направлениям перешли в генеральное наступление против японских вооружённых сил и союзных им воинских формирований. Это наступление развивалось везде успешно, хотя на некоторых участках фронта японские войска, опираясь на укрепрайоны, смогли по несколько дней сдерживать наступательный порыв Красной армии.

Основные японские силы были отведены от советской границы, сопротивление было организовано с опорой на укрепрайоны, расположенные в некотором отдалении от советско-маньчжурских границ. Укрепрайоны не смогли остановить продвижение советских войск вглубь Маньчжурии, но некоторые из них смогли продержаться по нескольку дней и сдались лишь после приказа командующего Квантунской армией.

Укрепрайоны не смогли остановить продвижение советских войск вглубь Маньчжурии, но некоторые из них смогли продержаться по нескольку дней и сдались лишь после приказа командующего Квантунской армией.

Советская аэрофотосъёмка японского аэродрома Муданьцзян в Маньчжурии. Видна подорванная ВВП аэродрома, сфотографированная с юго-запада на северо-восток

Фото waralbum.ru. Источник: ЦАМО РФ, Альбом аэродромов 9-й воздушной армии, опись 5753, дело 34

Корр.: Подтверждением факта активного сопротивления японцев в первые дни боёв являются и значительные советские потери?

В.Д.: В газетах было приведено много примеров подвигов советских солдат, ценой своей жизни выполнявших боевые задания. Достаточно сказать, что в Маньчжурии несколько человек повторили подвиг Александра Матросова.

В августе 1945 года Красная армия потеряла в войне с японцами убитыми столько же,

сколько в войне 1939 года на Халхин-Голе.

Командир кавалерийского эскадрона 79-й стрелковой дивизии старший лейтенант Михаил Тарасович Литвицкий (год рождения — 1911), раненный во время разведки японского полицейского поста Хандаса на Сахалине.

2 сентября 1945 года он был награждён орденом Боевого Красного Знамени

Фото waralbum.ru

Корр.: Успех советского наступления в Маньчжурии во многом зависел от отношения к русским и японцам местного населения?

В.Д.: Большинство населения Маньчжурии и Внутренней Монголии составляли китайцы (ханьцы), почти окитаенные маньчжуры и монголы. В Маньчжурии жили также переселенцы из Кореи, Японии и России.

К началу Советско-японской войны местное население уже устало от войны, всем было понятно, что Япония не в состоянии победить союзников.

Корр.: Советское командование также прилагало усилия для привлечения местного населения на свою сторону?

В. Д.: В работе военного историка приводится обращение маршала А.М. Василевского «К братскому китайскому народу», в котором говорилось: «…Вставайте все, как один, на священную борьбу за свою честь, за освобождение своей родины от кровавого режима японской военщины. Делайте всё, что в ваших силах, чтобы помочь Красной армии!»

Д.: В работе военного историка приводится обращение маршала А.М. Василевского «К братскому китайскому народу», в котором говорилось: «…Вставайте все, как один, на священную борьбу за свою честь, за освобождение своей родины от кровавого режима японской военщины. Делайте всё, что в ваших силах, чтобы помочь Красной армии!»

Во всём Китае полностью преобладали антияпонские настроения, и вступление СССР в войну стало толчком к резкой активизации различных воинских формирований. Китайские историки пишут: «Во время боевых действий СССР против Японии руководимые Компартией Китая антияпонские вооружённые силы предприняли по всей стране широкое наступление. Население Северо-Восточного Китая активно помогало действиям Советской армии. Северо-Восточная антияпонская объединённая армия непосредственно участвовала в боевых действиях советских войск».

Фото предоставлено А. Тарасовым

Корр.: Объявление японского правительства 10 августа о принятии условий воюющих против них держав окончательно деморализовало местное население и войска?

В. Д.: Население Северной Маньчжурии по-разному относилось к Советскому Союзу, но никто не готов был к бескомпромиссной борьбе с Красной армией за Японию. Сообщения советских газет подтверждают это.

Д.: Население Северной Маньчжурии по-разному относилось к Советскому Союзу, но никто не готов был к бескомпромиссной борьбе с Красной армией за Японию. Сообщения советских газет подтверждают это.

Статья «В Сахаляне» начинается со слов: «Быстроходный катер круто разворачивается на пристани. На берегу толпятся сотни людей. Почти у каждого – красная повязка на рукаве. Это собрались маньчжуры – жители Сахаляна. Встречая воинов Красной армии, они радостно улыбаются, снимают шляпы, что-то оживлённо говорят. Часто можно услышать искаженное русское слово: «Хорсо! (Хорошо)». Трудовое население города от души благодарно Красной армии за освобождение».

Несколько сложнее было в Корее. Например, когда 11 августа 1945 года советский десант взял без боя корейский порт Юкки, большая часть местного населения бежала, запуганная рассказами о «зверствах большевиков».

Фото из открытых источников

Корр.: В первые дни войны служившие японцам маньчжурские и монгольские части прекратили сопротивление и попытались стать советскими союзниками?

В. Д.: Командующий 10-м военным округом Маньчжурии Го Вэньлин первым предложил свои услуги советскому командованию. Исследователи пишут: «В штабе Квантунской армии неслучайно не доверяли командующему маньчжурскими войсками. Утром 11 августа этот генерал принял решение расправиться с офицерами, препятствующими капитуляции… После этого он выслал парламентёров и сдался в плен нашим войскам с большой группой солдат и офицеров в 40 километрах юго-западнее Хайлара, в районе Шинхэна».

Д.: Командующий 10-м военным округом Маньчжурии Го Вэньлин первым предложил свои услуги советскому командованию. Исследователи пишут: «В штабе Квантунской армии неслучайно не доверяли командующему маньчжурскими войсками. Утром 11 августа этот генерал принял решение расправиться с офицерами, препятствующими капитуляции… После этого он выслал парламентёров и сдался в плен нашим войскам с большой группой солдат и офицеров в 40 километрах юго-западнее Хайлара, в районе Шинхэна».

В воспоминаниях генерала В.Р. Бойко говорилось, что командующего и начальника штаба 10-го военного округа войск Маньчжоу-го доставил на наблюдательный пункт 39-й армии командир 113-го стрелкового корпуса генерал Н.Н. Олешев вечером 14 августа.

Командующий заявил, что округ как центр военного управления Маньчжоу-го свое существование прекращает. Советское командование предписало не расформировывать управление округа, оружие сдать, оставив в своих войсках только то, что необходимо для выполнения охранных функций.

Далее генерал В.Р. Бойко вспоминал, что 14 августа в штаб 13-го стрелкового корпуса 39-й армии прибыла машина с группой командиров из частей Маньчжоу-го. Маньчжурские командиры доложили, что японские офицеры ими уничтожены и 2-я Хинганская кавалерийская дивизия в составе более 2 тысяч китайцев и монголов сдаётся в плен.

Герой Советскогого Союза, член Военного совета 39-й армии, генерал-лейтенант Василий Романович Бойко

Фото waralbum.ru

15 августа 1945 года император Маньчжоу-го Пу И подписал манифест о своем отречении от престола.

Корр.: Такая же ситуация была и в армии монгольского квази-государства Мэнцзян во главе с Дэ Ваном?

В.Д.: В журнале Группы войск МНРА от 16 августа было записано: «К Командиру 27-й МСБР (мотострелковой бригады — ред.) на легковой автомашине из Калгана прибыли три человека, именующие себя посланниками от Дэ Вана, для переговоров о присоединении Внутренней Монголии к МНРА».

После этого войска Дэ Вана предложили начать совместные военные действия против японцев.

Корр.: В составе Красной армии в 1945 года имелась и специальная китайско-корейская часть?

Айсиньгьоро Пу И

Китайский политический деятель, десятый представитель маньчжурской династии Айсиньгьоро, последний император государства Цин (1908—1912 годы, оставался титулярным императором до 1924 года). С 1932 года верховный правитель, а с 1934 года император Маньчжоу-го. Член Народного политического консультативного совета КНР (с 1964 года)

Фото wikiwand.com

88-я отдельная стрелковая бригада

Фото wikipedia.org

В.Д.: Она состояла в основном из бывших маньчжурских партизан.

В составе 2-го Дальневосточного фронта находилась сформированная еще в 1942 году 88-я особая бригада. Однако в августе 1945 года китайская часть не была направлена в район боёв, а вопреки первоначальным планам осталась на советском берегу Амура.

Лишь в начале сентября 1945 года подполковник Чжоу Баочжун во главе группы из 79 своих подчинённых вылетел в город Чанчунь и стал заместителем военного коменданта этого города.

Заместитель командира бригады по политчасти майор Чжан Шоучань прибыл в город Харбин, где сменив имя на Ци Цзяоцин, стал представителем городского военного коменданта и заместителем губернатора провинциального комитета.

Многие солдаты и офицеры 88-й бригады были устроены на работу в комендатуры и полицейские участки в Северо-Восточном Китае.

Забайкальские казаки в эмиграции под руководством атамана Г.М. Семёнова активно сотрудничали с японскими оккупационными властями в Маньчжурии, по крайней мере, до 1943 г.

Иллюстрация из книги «Великая Маньчжурская империя», Харбин, 1942 г.

Корр.: Русские на японской службе также продемонстрировали свое нежелание воевать за японцев?

В. Д.: Автор-составитель книги «Пограничники» пишет: «Из Драгоценки вместе с отступившей японской ротой ушли многие казаки и белогвардейцы, состоявшие на службе у японцев. В результате принятых мер удалось отколоть большую часть их от японцев и склонить к добровольной сдаче в плен…

Д.: Автор-составитель книги «Пограничники» пишет: «Из Драгоценки вместе с отступившей японской ротой ушли многие казаки и белогвардейцы, состоявшие на службе у японцев. В результате принятых мер удалось отколоть большую часть их от японцев и склонить к добровольной сдаче в плен…

Оперативная группа [в районе Муданьцзяна] склонила к капитуляции вооружённый отряд русских белогвардейцев численностью более 60 человек, созданный японцами для диверсионных действий в тылу наших войск».

Забайкальский синолог приводит свидетельство командующего 36-й армией генерала А.А. Лучинского: «Бой за станцию Якэши был коротким… Трёхреченские белоказаки сдались без боя».

Корр.: На протяжении нескольких десятилетий антисоветская русская эмиграция в Маньчжурии считалась непримиримым противником Советской России и надёжным союзником японцев?

В.Д.: Однако события августа 1945 года опровергли эти представления. Необходимо отметить, японцы в начале войны не бросили русских на произвол судьбы.

Необходимо отметить, японцы в начале войны не бросили русских на произвол судьбы.

Исследователи отмечают: «Несмотря на тяжесть собственного положения, японцы предложили эвакуацию всем желающим русским. Как вспоминают русские очевидцы, японцы эвакуировали русских в первую очередь и в хороших вагонах, тогда как японское население вывозили во вторую очередь и зачастую на открытых железнодорожных платформах…

И это несмотря на то, что работники советского консульства в Маньчжурии пошли на сознательную провокацию накануне начала Советско-японской войны в ожидании захвата здания. Они оставили прямо на столах в консульстве тысячи анкет русских эмигрантов, которые будто бы пожелали перейти в советское подданство. Это делалось сознательно для того, чтобы вызвать против русских в Маньчжурии репрессии со стороны японцев».

Конечно же, японцы и прежде с настороженностью относились к русском эмигрантам и в конце 1930-х годов даже проводили показательные процессы против эмигрантов, «разоблачённых как советских шпионов».

С первых дней войны стало ясно, что русские не будут воевать против русских.

Историки приводят даже пример расстрела японцами около 20 русских солдат армии Маньчжоу-Го .

Корр.: Но не все русские эмигранты в августе 1945 года перешли на советскую сторону?

В.Д.: Исследователи отмечают: «В августе 1945 года стал очевиден раскол внутри эмигрантской колонии, обозначившийся еще в годы Великой Отечественной войны СССР против германского фашизма… В годы войны преобладающее большинство эмигрантов желали поражения врагам СССР, независимо от политических убеждений…

По всей видимости, во время войны вербовка эмигрантов советской разведкой шла особенно успешно. Как выяснилось в августе 1945 года, кроме М.А. Матковского, на советскую разведку работали и другие известные в эмиграции лица, пользовавшиеся доверием японского командования… В самом начале войны с СССР в здании бывшей советской школы под руководством вице-консула А. Н. Логинова (псевдоним) начали складировать оружие, боеприпасы и военную форму, которыми потом воспользовался Штаб обороны Харбина (ШОХ), взявший на себя охрану важнейших объектов города до прихода Красной армии».

Н. Логинова (псевдоним) начали складировать оружие, боеприпасы и военную форму, которыми потом воспользовался Штаб обороны Харбина (ШОХ), взявший на себя охрану важнейших объектов города до прихода Красной армии».

Вместе с тем историк Е.В. Яковкин отмечает: «Как пишет Балмасов, белоэмигранты, служившие японцам, считали, что было бы подло предавать тех, кто помог им выжить в недружелюбном Китае… Эти люди не только сохранили честь русских на японской службе, показав, что далеко не все из них в трудную минуту готовы предать своих командиров, но и спасли свою собственную жизнь».

Некоторое число русских эмигрантов принимали участие в военных действиях, не поддержав позиции большинства, перешедшего на советскую сторону.

Иллюстрации из книги Сергея Викторовича Смирнова «Отряд Асано. Русские воинские формирования в Маньчжоу-Го. 1938-1945». Екатеринбург, издательство Уральского университета, 2012 г.

Иллюстрация из книги Сергея Викторовича Смирнова «Отряд Асано. Русские воинские формирования в Маньчжоу-Го. 1938-1945». Екатеринбург, издательство Уральского университета, 2012 г.

1938-1945». Екатеринбург, издательство Уральского университета, 2012 г.

Плакат периода существования Маньчжоу-Го, пропагандирующий расовую гармонию между японцами, китайцами, монголами и русскими гражданами этого марионеточного государства

Фото предоставлено А. Тарасовым

Корр.: Несмотря на то, что большинство русских жителей Маньчжурии перешло в начале войны на советскую сторону, со стороны советского государства русские эмигранты также подвергались преследованиям…

В.Д.: В воспоминаниях русских эмигрантов много говорится об обысках, мародёрстве, убийствах и насилии, которому они подвергались со стороны советских военных. В советское время эти проблемы замалчивались, встречались лишь «намёки» на проблемы.

В воспоминаниях маршала К.А. Мерецкова говорится: «В начале нашего появления почти все русские эмигранты, жившие здесь ещё со времён Гражданской войны, с опаской поглядывали на нас. Однако, убедившись в хорошем отношении к ним Красной армии, большинство вздохнуло с явным облегчением. Затем началось паломничество в наши штабы по самым разнообразным вопросам».

Однако, убедившись в хорошем отношении к ним Красной армии, большинство вздохнуло с явным облегчением. Затем началось паломничество в наши штабы по самым разнообразным вопросам».

Корр.: В августе 1945 года не было отмечено примеров не только активного сопротивления наступавшим советским войскам со стороны корейских переселенцев, но и какого-либо патриотического подъёма переселенцев-японцев…

В.Д.: Общим стремлением японцев в Маньчжурии была скорейшая эвакуация на Японские острова, а после капитуляции японских войск только Красная армия могла спасти гражданское японское население от насилия со стороны местного китайского населения.

Таким образом, в августе 1945 года многонациональное население Маньчжурии не проявило рвения и даже желания помочь японским властям и армии противостоять советскому наступлению. Японцев не поддерживало не только местное китайское население, но и большая часть антисоветской эмиграции, маньчжурских и монгольских воинских формирований.

Фото предоставлено А. Тарасовым

Полное отсутствие поддержки со стороны местного населения японской власти стало важным фактором капитуляции Японии после вступления Красной армии в Маньчжурию.

Продолжение следует

Дацышен Владимир Григорьевич (на фото выше справа — второй справа в Маньчжурском институте университета Внутренней Монголии) — один из крупнейших российских историков, эксперт по истории взаимоотношений России, Монголии, Китая и Японии в XIX — первой половине XX в., китайской и японской миграции в России. Доктор исторических наук, профессор.

Книга «Советско-японская война 1945 года. Взгляд на события и проблемы через 70 лет» стала итогом многолетней работы В.Г. Дацышена по изучению истории взаимоотношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Труд был издан в Чите в 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Книга была впервые представлена на международной научной конференции «Забайкальский фронт. 70 лет Победы» в Чите и в Маньчжурии в конце августа — начале сентября 2015 года, а с 2 по 5 сентября прошла серия презентаций книги в городах Китая.

70 лет Победы» в Чите и в Маньчжурии в конце августа — начале сентября 2015 года, а с 2 по 5 сентября прошла серия презентаций книги в городах Китая.

Автор предлагает читателям познакомиться с оценкой Советско-японской войны в отечественной исторической литературе, подробно останавливается на событиях военного периода на территории Маньчжурии, Южного Сахалина и Курильских островов, освещает вопросы советско-китайского взаимодействия.

Книга есть в фондах Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, где с ней можно подробно ознакомиться.

В 2020 году в Чите по инициативе специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих Забайкальского края при поддержке кафедры истории историко-филологического факультета ЗабГУ и отделения Российского исторического общества был реализован замечательный проект – издание звуковой книги для слабовидящих «Советско-японская война 1945 года. Взгляд на события и проблемы через 70 лет».

Подписывайтесь на наших информационных спонсоров – телеграм-каналы «Чита.Ру» и «Читинский телеграф».

Армия США оккупировала Японию после Второй мировой войны? | Национальный музей Второй мировой войны

Опросы Второй мировой войны

Япония и послевоенная оккупация.

1 апреля 1945 года США вторглись на японский остров Окинава. Это было последнее крупное сражение Второй мировой войны. Это была дорогая победа. Более 50 000 союзников были убиты или ранены. Также было более 100 000 японских жертв. Это был крупнейший морской десант в Тихом океане во время Второй мировой войны. Его целью было обеспечить безопасность авиабазы Кадена для воздушных операций во время операции «Падение». Операция Downfall была запланированным вторжением на территорию Японии. Окинава предоставила бы не только авиабазу, но и якорную стоянку для флота и районы сосредоточения войск. По некоторым оценкам, причинно-следственные связи операции «Падение» превышают миллион американских жизней.

Источник: CBS News/New York Times, июль 1985 г., Центр исследования общественного мнения им. Ропера при Корнельском университете.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ОККУПАЦИИ ЯПОНИИ

Военная оккупация Японии союзными державами продолжалась с 1945-1952.

Дом Ди Маджио из команды Boston Red Sox готовится к качанию во время показательного матча между командами All-Stars и Yomiuri Giants в Японии, 20 октября 1951 года. Предоставлено Associated Press

Предоставлено Associated Press

Опросы общественного мнения дают нам уникальное представление об Америке периода Второй мировой войны. Каждую неделю историки из Института войны и демократии работают с архивами Центра изучения общественного мнения им. Ропера, чтобы выяснить, во что верили американцы и как они относились к событиям и людям, связанным со Второй мировой войной 9 лет.0003

Подробнее опросы

Участник

Дэн Олмстед

Дэн Олмстед работал историком-исследователем в Институте изучения войны и демократии. Он начал работать в музее в 2014 году и…

Подробнее

Темы

Тихоокеанский театр военных действий

Дженни Крейг Институт изучения войны и демократии

Тип статьи

Профиль

Техник Льюис Холл и сержант Уильям Фурнье

Техник пятого класса Льюис Холл из Обеца, штат Огайо, родился 2 марта 1895 года, и на момент совершения действия ему было 47 лет.

Уильям Фурнье родился в Норвиче, штат Коннектикут, в 1913 году. Он вырос в Южном Кингстауне, штат Род-Айленд.

Тип изделия

Профиль

Почетные медали Кеннета Грюннерта и Элмера Берра

Во время битвы при Буне два солдата 32-й пехотной дивизии превзошли служебный долг.

Тип статьи

Статья

Месяц филиппинской американской истории

В 2009 г. Конгресс США провозгласил октябрь месяцем филиппинской американской истории, месячным чествованием и признанием филиппинского опыта на протяжении всей американской истории, начиная с 1547 года.

Тип статьи

Артикул

Александр А. Вандегрифт до Гуадалканала

Достижения Александра А. Вандегрифта во время Второй мировой войны пришлись на конец почти четырех десятилетий службы в Корпусе морской пехоты США.

Тип статьи

Статья

Призыв к действию и освобождению на Филиппинах

Во время кампании генерала Дугласа Макартура на Лусоне новости о резне на Палаване вызвали призыв к действию, чтобы спасти тысячи союзных военнопленных и интернированных гражданских лиц от той же участи. При чрезвычайной помощи филиппинских партизан было предпринято четыре смелых рейда в тыл японцев, чтобы освободить эти лагеря.

Тип изделия

Артикул

Выживание, сопротивление и побег на Палаване

Невероятно, но горстке американских военнопленных удалось пережить бойню на Палаване и с помощью филиппинских партизан добраться до безопасного места.

Тип статьи

Статья

«Утилизируйте их»: резня американских военнопленных на Филиппинах

Пока союзники освобождали Филиппины, японские командиры действовали по приказу уничтожить американских военнопленных, вместо того чтобы позволить им помогать врагу.

, а 19 декабря44 жестоко казнены 139 американских военнопленных на Палаване.

, а 19 декабря44 жестоко казнены 139 американских военнопленных на Палаване.Артикул

Окинава: Цена победы в последнем сражении

Победа в крупнейшем сражении Тихоокеанской войны была достигнута через 82 дня после ее начала, и цена была высока.

Вехи: 1937–1945 гг. — Офис историка

- Дом

- Вехи

- 1937-1945

- Япония, Китай, США и дорога в Перл-Харбор, 1937–1941 гг.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Вехи истории международных отношений США» был

выведен из эксплуатации и больше не поддерживается.

Между 1937 и 1941 годами эскалация конфликта между Китаем и Япония повлияла на отношения США с обеими странами, и в конечном итоге способствовало подталкиванию Соединенных Штатов к полномасштабной войне с Японией и Германией.

Фотография инцидента на мосту Марко Поло

Вначале официальные лица США неоднозначно отнеслись к событиям в Китае. На

с одной стороны, они выступали против японских вторжений в северо-восточный Китай и подъема японского

милитаризма в этом районе, отчасти из-за их чувства давней

дружба с Китаем. С другой стороны, большинство официальных лиц США считали, что

не имел жизненно важных интересов в Китае, из-за которых стоило бы воевать с Японией. Более того,

внутренний конфликт между китайскими националистами и коммунистами покинул США.

непростой

перемирие между двумя странами в 1940.

непростой

перемирие между двумя странами в 1940.Рузвельт подписывает ленд-лиз

В 1940 и 1941 годах президент Франклин Д. Рузвельт формализовал

помощь США Китаю. Правительство США предоставило кредит китайцам

правительство на закупку военного снаряжения, так как оно потихоньку начало ужесточаться

ограничения в отношении Японии. Соединенные Штаты были основным поставщиком нефти,

сталь, железо и другие товары, необходимые японским военным, когда они стали

увязли в китайском сопротивлении, но в январе 1940, Япония отменила

действующий торговый договор с США. Хотя это не привело

к немедленному эмбарго, это означало, что администрация Рузвельта теперь могла

ограничить поток военных поставок в Японию и использовать это как рычаг для

заставить Японию прекратить агрессию против Китая.

После января 1940 года Соединенные Штаты объединили стратегию увеличения помощи

Китай за счет более крупных кредитов и программы ленд-лиза с

постепенный переход к эмбарго на торговлю всеми полезными в военном отношении товарами с

Япония. Правительство Японии приняло несколько решений за эти два года.

что усугубляло ситуацию. Неспособный или не желающий управлять армией,

Политические лидеры Японии стремились к большей безопасности, установив «Большую

Сфера совместного процветания Восточной Азии» 19 августа.40. При этом они объявили

Намерение Японии вытеснить западные империалистические нации из Азии. Однако,

этот проект под руководством Японии был направлен на повышение экономического и материального благосостояния Японии.

чтобы она не зависела от поставок с Запада и не

«освободить» давно подчиненные народы Азии. На самом деле Японии пришлось бы запустить

кампании военного завоевания и господства, и не собирался выходить из

Китай. В то же время несколько пактов с западными странами только сделали Японию

кажутся большей угрозой для США. Сначала Япония подписала Трехсторонний

Пакт с Германией и Италией 27, 19 сентября40 и тем самым связал

конфликтов в Европе и Азии. Это сделало Китай потенциальным союзником в глобальном масштабе.

бороться с фашизмом. Затем в середине 1941 года Япония подписала пакт о нейтралитете с

Советский Союз, дав понять, что японские вооруженные силы будут двигаться в

Юго-Восточная Азия, где Соединенные Штаты имели большие интересы. Третье соглашение

с вишистской Францией позволили японским войскам двинуться в Индокитай и начать

Южное наступление. Соединенные Штаты ответили на эту растущую угрозу

временно приостановив переговоры с японскими дипломатами, установив полный

эмбарго на экспорт в Японию, замораживание японских активов в банках США и отправку

поставки в Китай по Бирманской дороге.

На самом деле Японии пришлось бы запустить

кампании военного завоевания и господства, и не собирался выходить из

Китай. В то же время несколько пактов с западными странами только сделали Японию

кажутся большей угрозой для США. Сначала Япония подписала Трехсторонний

Пакт с Германией и Италией 27, 19 сентября40 и тем самым связал

конфликтов в Европе и Азии. Это сделало Китай потенциальным союзником в глобальном масштабе.

бороться с фашизмом. Затем в середине 1941 года Япония подписала пакт о нейтралитете с

Советский Союз, дав понять, что японские вооруженные силы будут двигаться в

Юго-Восточная Азия, где Соединенные Штаты имели большие интересы. Третье соглашение

с вишистской Францией позволили японским войскам двинуться в Индокитай и начать

Южное наступление. Соединенные Штаты ответили на эту растущую угрозу

временно приостановив переговоры с японскими дипломатами, установив полный

эмбарго на экспорт в Японию, замораживание японских активов в банках США и отправку

поставки в Китай по Бирманской дороге. Хотя переговоры возобновились после

Соединенные Штаты все чаще вводили эмбарго против Японии, они сделали

небольшой прогресс. Дипломаты в Вашингтоне вплотную подошли к договоренностям по паре

случаях, но прокитайские настроения в Соединенных Штатах затрудняли

достичь любого решения, не связанного с уходом Японии из Китая,

и такое условие было неприемлемо для военачальников Японии.

Хотя переговоры возобновились после

Соединенные Штаты все чаще вводили эмбарго против Японии, они сделали

небольшой прогресс. Дипломаты в Вашингтоне вплотную подошли к договоренностям по паре

случаях, но прокитайские настроения в Соединенных Штатах затрудняли

достичь любого решения, не связанного с уходом Японии из Китая,

и такое условие было неприемлемо для военачальников Японии.

Столкнувшись с серьезной нехваткой средств в результате эмбарго, не в силах отступить и

убежденные, что официальные лица США выступают против дальнейших переговоров, японские лидеры

пришли к выводу, что действовать надо быстро. Со своей стороны, США

лидеры не отказались от урегулирования путем переговоров, а также сомневались, что Япония

имели военную силу, чтобы напасть на территорию США. Поэтому они были

ошеломлен, когда случилось немыслимое и японские самолеты бомбили флот США

в Перл-Харборе, 7 декабря 19 г.