Внешняя политика в начале 19-го века

Главная » 1 половина 19 века

Рубрика: 1 половина 19 векаАвтор: admin

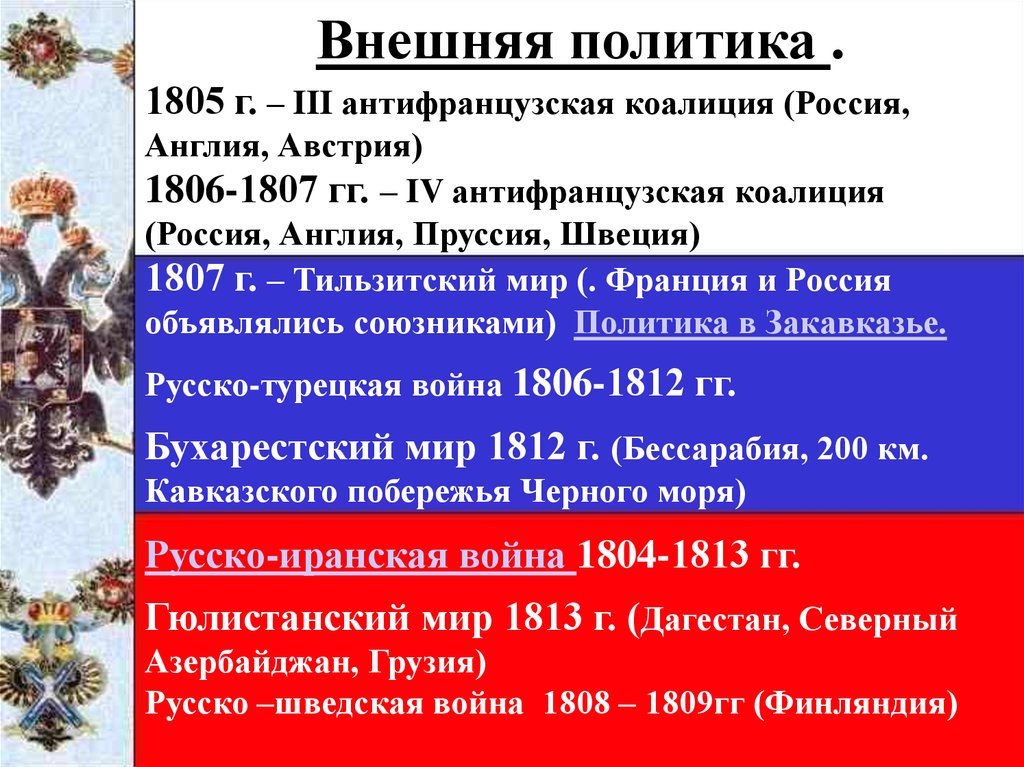

В начале 19-го в. внешняя политика России заключалась в основном в решении проблемы борьбы за укрепление своих позиций на Ближнем Востоке и противостоянии агрессии наполеоновской Франции.

В 80-90 гг. 19-го в. Иран и Турция пытались военным путем расширить свои территории в Закавказье.

В 1783 г. Грузия заключила с Россией Георгиевский трактат, по которому управление внешней политикой Восточной Грузии передавалось русскому правительству. В 1798 г. царь Георгий 12-й попросил Россию об участии в управлении внутренними делами Грузии. В 1801 г.

В декабре 1806 г. турецкое правительство уведомило об объявлении войны. Сделано это было в целях взятия реванша за предыдущие поражения и под влиянием Наполеона, который обещал туркам отдать во владение Крым. Русские войска нанесли Турции ряд тяжелых поражений на Балканах и Кавказе. В октябре 1806 г. войска под командованием И.И. Михельсона заняли Молдавию и Валахию. В 1807 г. русская эскадра под командованием Д.Н. Сенявина разломила турецкий флот. Исход войны был решен 22 июня 1811 г. победой Дунайской армии М.

Русско-иранская война 1804-1813 гг. была закончена победой русской армии и заключением выгодного для России Гюлистанского мирного договора осенью 1813 г. России отошли основная часть Азербайджана и Дагестан. Иран терял право держать военный флот в Каспийском море.

Внешняя политика первой четверти 19 в. определилась противостоянием Российского государства агрессивной политике наполеоновской Франции, стремившейся к мировому господству. Россия вступает в антифранцузскую коалицию с Англией, Австрией и Швецией. Начавшаяся в 1805 г. война была проиграна русскими и австрийскими войсками в битве под Аустерлицем (20 ноября 1805 г.

В 1806 г. была создана четвертая коалиция против Франции в составе Пруссии, Англии, России и Швеции. В кровопролитной битве при Прейсиш-Эйлау русские войска сдержали натиск Наполеона, но летом 1807 г. проиграли сражение при Фридланде. Прусские войска потерпели поражение в Иена-Ауэрштедтском сражении.

7 июля 1807 г. в Тильзите был подписан Русско-французский договор о мире, дружбе и союзе. Наполеон предоставил России свободу действий по отношению к Швеции и Турции, давая возможность усиления за счет этих стран. Фактически это был договор о невмешательстве в агрессию. Россия соглашалась с колониальной политикой Наполеона в Западной Европе и была вынуждена присоединиться к блокаде Англии. В результате Россия потеряла основного партнера по торговле и понесла убытки.

Условия Тильзитского мира не могли длительно устраивать ни одну из сторон. Россия оказалась изолирована от Балкан, были подорваны ее интересы в Европе. В то же время Россия мешала осуществлению мечты Наполеона о мировом господстве. Началась подготовка к войне.

Началась подготовка к войне.

Русско-шведская война 1808-1809 гг. шла успешно для Российского государства. Она завершилась подписанием выгодного для Александра 1-го Фридрихсгамского мирного договора, по которому к России переходили Финляндия и Аландские острова.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

§ 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. История России. XX – начало XXI века. 9 класс

§ 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в

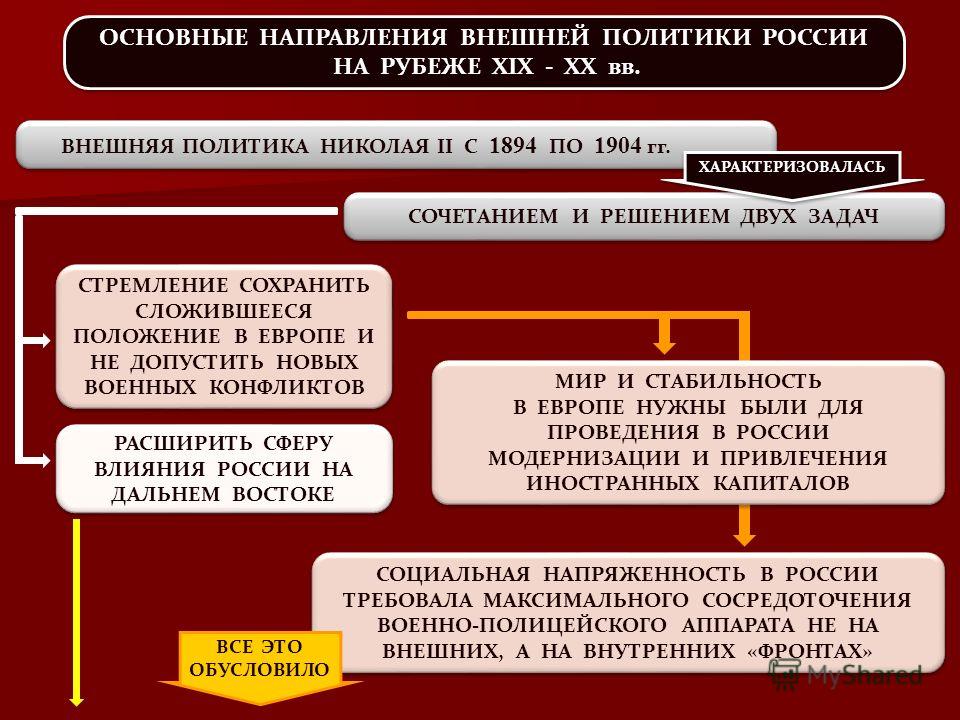

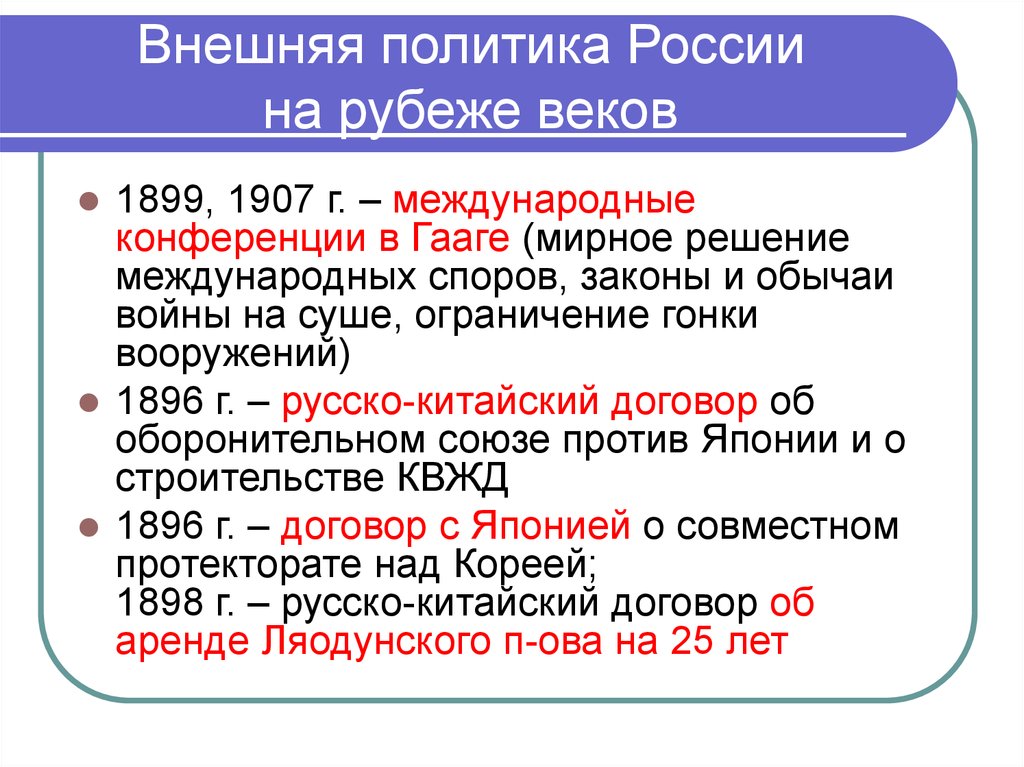

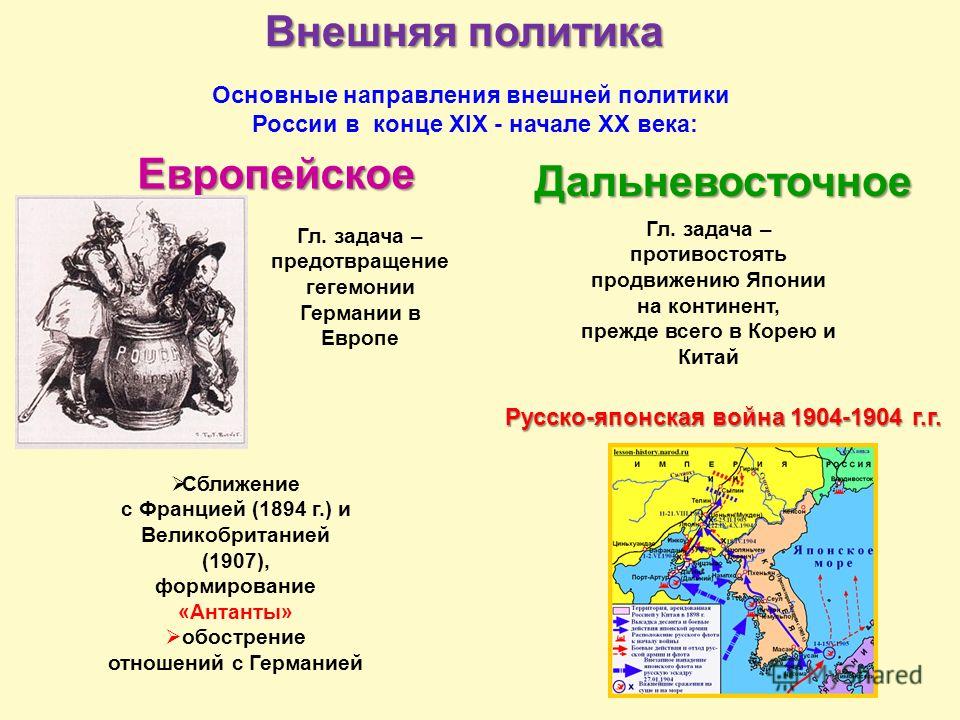

Международное положение страны. В первые годы царствования Николай II продолжил внешнеполитический курс Александра III на сближение с Францией. В соответствии с военной конвенцией (ратифицирована в 1893 г.) обе державы обязывались оказывать военную помощь друг другу в случае нападения Германии или Австро-Венгрии на Россию, Германии или Италии на Францию. Союзников связывали и финансовые интересы. Франко-российскому союзу противостоял Тройственный – военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, оформившийся в 1879 – 1882 гг.

В конце XIX в. в связи с дальнейшим ослаблением Османской империи обострился кризис на Ближнем Востоке. Англия и АвстроВенгрия стремились укрепить своё влияние в этом регионе. Англию не устраивало, что российский военный флот имел право прохода через черноморские проливы. Обстановка накалялась. В окружении царя были сторонники военного решения проблемы черноморских проливов, к чему склонялся и Николай II. Однако угроза общеевропейского конфликта заставила его быть более осторожным.

Россия выступила инициатором проведения Гаагской мирной конференции (май – июль 1899 г.) для обсуждения проблем ограничения вооружений и сокращения военных бюджетов. Однако участники конференции не смогли прийти к единому решению. Единственным практическим результатом стало создание Гаагского международного суда.

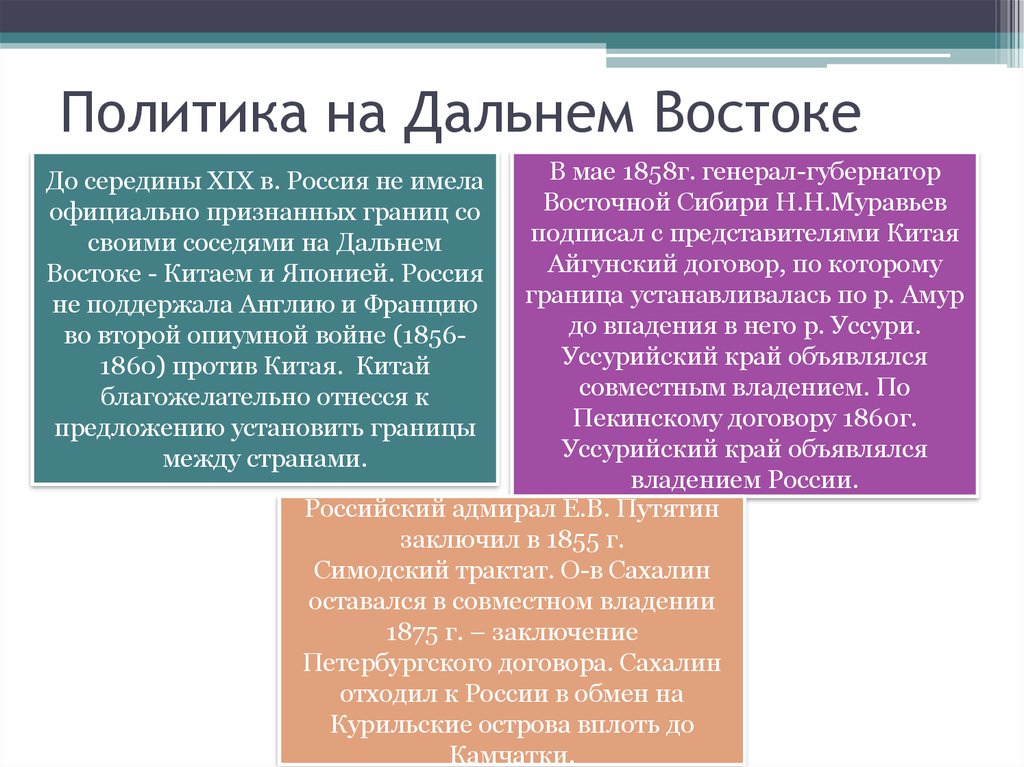

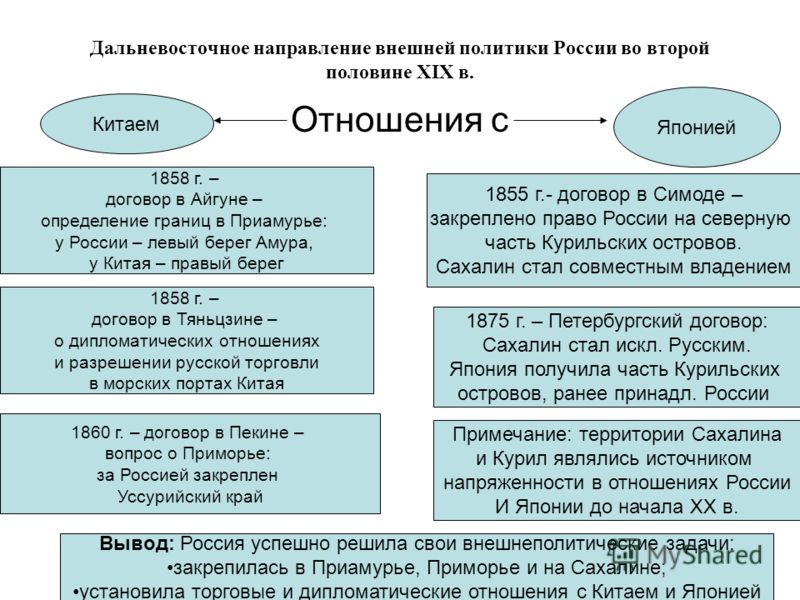

Дальневосточная политика. Строительство Великой Сибирской магистрали не только способствовало освоению природных богатств Сибири, но имело и стратегическое значение. Рост влияния России на Дальнем Востоке вызывал беспокойство Японии. Последняя вытеснила из Кореи Китай, затем, добившись в войне с ним успеха, получила по Симоносекскому договору (1895) Ляодунский полуостров, на котором находился Порт-Артур. Россия вместе с Германией и Францией военными угрозами заставили Японию отказаться от территориальных приобретений.

Рост влияния России на Дальнем Востоке вызывал беспокойство Японии. Последняя вытеснила из Кореи Китай, затем, добившись в войне с ним успеха, получила по Симоносекскому договору (1895) Ляодунский полуостров, на котором находился Порт-Артур. Россия вместе с Германией и Францией военными угрозами заставили Японию отказаться от территориальных приобретений.

Россия вела активные переговоры с Китаем и получила право на строительство в Маньчжурии Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и арендовала на 25 лет Порт-Артур (ныне Люйшунь) и Дальний (ныне Далянь). Дипломатические успехи России вызвали возмущение правительства Японии, которая стала готовиться к войне.

Притязания Японии росли по мере успешного осуществления программы перевооружения армии и флота. В 1902 г. при дипломатической поддержке Англии и США японское правительство предложило России заключить конвенцию о разграничении сфер влияния на Дальнем Востоке. Длительные российско-японские переговоры закончились безрезультатно. В царском окружении отсутствовало единое мнение о дальнейших действиях. С. Ю. Витте и министр иностранных дел В. Н. Ламздорф выступали сторонниками мирного усиления российского влияния на Дальнем Востоке. Статс-секретарь А. М. Безобразов, министр внутренних дел В. К. Плеве предлагали действовать с применением силы. Их поддерживал и Николай II. Войны избежать не удалось. 24 января 1904 г. Япония официально объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. В тот же день эскадра адмирала Того взяла курс на Порт-Артур.

В царском окружении отсутствовало единое мнение о дальнейших действиях. С. Ю. Витте и министр иностранных дел В. Н. Ламздорф выступали сторонниками мирного усиления российского влияния на Дальнем Востоке. Статс-секретарь А. М. Безобразов, министр внутренних дел В. К. Плеве предлагали действовать с применением силы. Их поддерживал и Николай II. Войны избежать не удалось. 24 января 1904 г. Япония официально объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. В тот же день эскадра адмирала Того взяла курс на Порт-Артур.

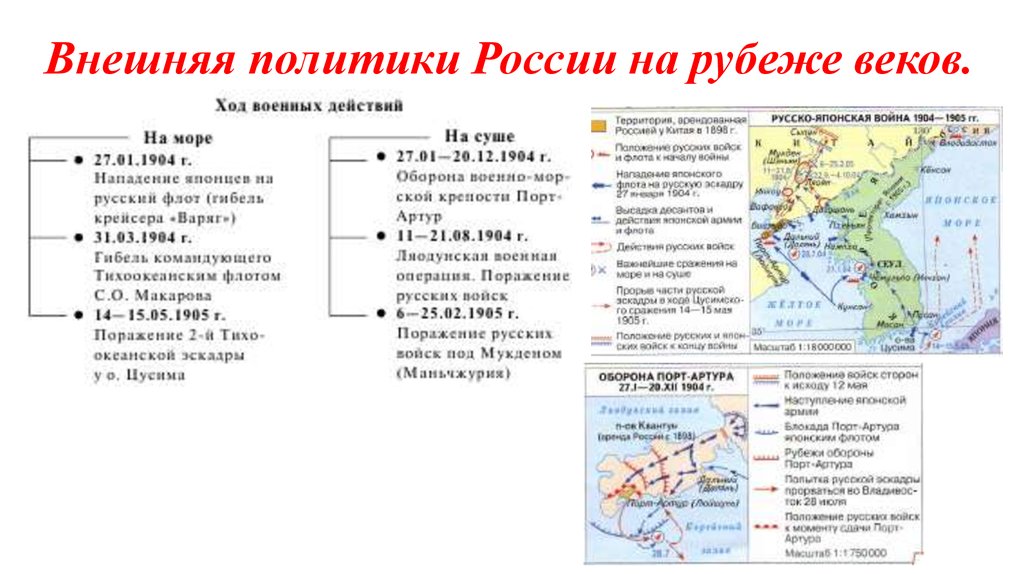

Русско-японская война. Россия оказалась плохо подготовленной к войне. На огромной территории от Читы до Владивостока и от Благовещенска до Порт-Артура находилось около 110 тыс. войск. Доставка подкреплений, боевых и продовольственных запасов была затруднена низкой пропускной способностью железной дороги. Строительство укреплений Порт-Артура шло медленно. Назначенный главнокомандующим военный министр А. Н. Куропаткин не отличался решительностью.

Морские силы Японии превосходили российский Тихоокеанский флот по боевым качествам.

В ночь с 26 на 27 января 1904 г. российскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, атаковали неприятельские миноносцы. Они вывели из строя крейсер и два броненосца. На следующий день серьёзные повреждения получил ещё один броненосец. Одновременно японцы высадили десант в бухте Чемульпо и блокировали стоявшие на рейде крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». Российские моряки вступили в неравный бой. Они не сдались врагу, несмотря на тяжёлые повреждения судов. Капитан крейсера В. Ф. Руднев принял решение потопить оба судна, чтобы они не достались неприятелю.

Новый командующий Тихоокеанской эскадрой, талантливый флотоводец вице-адмирал С. О. Макаров развернул активные боевые действия, но 31 марта его флагманский броненосец «Петропавловск» наскочил на мину. Погиб весь экипаж во главе с С. О. Макаровым.

Военные успехи и превосходство на море позволили Японии высадить десант в Южной Маньчжурии. Одновременно её войска наступали в районе Порт-Артура.

В августе 1904 г. под Ляояном началось одно из крупнейших сухопутных сражений. После трёх дней кровопролитных боёв А. Н. Куропаткин приказал отступать. В сентябре российские войска предприняли наступление на реке Шахе, которое закончилось поражением. В июне началась осада Порт-Артура. Обороной руководил Р. И. Кондратенко, опытный и храбрый генерал.

Нападение японцев на российский флот. 26 января 1904 г.

Попытка российской эскадры прорваться из осаждённой крепости во Владивосток закончилась неудачей. Из судов Балтийского флота была сформирована 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала З. П. Рожественского, перед которой стояла задача: дойти до района боевых действий, совершив почти кругосветное путешествие.

Война вступила в решающую стадию. С сентября по ноябрь японцы предприняли три штурма Порт-Артура, но, несмотря на большие потери в рядах его защитников, им не удалось взять крепость. Во время боёв погиб Р. И. Кондратенко. 20 декабря 1904 г. генерал А. М. Стессель сдал крепость противнику, хотя возможности обороны не были исчерпаны. Впоследствии военный суд приговорил генерала к расстрелу, но царь помиловал А. М. Стесселя. Падение Порт-Артура вызвало широкий резонанс внутри страны и за рубежом.

Медаль, учреждённая в честь боя «Варяга» и «Корейца»

В феврале 1905 г. под Мукден обе стороны стянули по 300 тыс. войск. В ходе сражения японцы не добились цели окружить и уничтожить российские войска. Однако на море Япония одержала убедительную победу. 14 мая в Цусимском проливе, несмотря на мужество российских моряков, эскадра З. П. Рожественского была разгромлена.

Победы, доставшиеся Японии дорогой ценой, истощили её людские и материальные ресурсы, а Англия и США отказали в новых займах. Россия также находилась в тяжёлом положении – в стране полыхал революционный пожар. Обе страны были заинтересованы в мире.

Россия также находилась в тяжёлом положении – в стране полыхал революционный пожар. Обе страны были заинтересованы в мире.

Адмирал С. О. Макаров

27 июля 1905 г. в американском городе Портсмут начались переговоры. Российскую делегацию возглавил С. Ю. Витте. Он был склонен уступить Японии Сахалин и выплатить большую контрибуцию, но твёрдая позиция Николая II в последнем вопросе позволила российской делегации отвергнуть непомерные японские притязания.

23 августа воюющие стороны заключили Портсмутский мирный договор. Россия признавала японские интересы в Корее, передавала Японии права на Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур и торговым портом Дальний, а также Южный Сахалин с прилегающими островами.

Российская дипломатия. Поражение в войне и революция повлекли за собой изменение внешней политики. Её проводниками стали энергичный и способный министр иностранных дел А. П. Извольский и премьер-министр П. А. Столыпин. Оба понимали необходимость мирной передышки для успокоения страны, проведения реформ и возрождения военной мощи.

В марте 1904 г. Англия и Франция объединились в союз, получивший название Антанта («сердечное согласие»). Реакция Николая II на это известие была сдержанной: «Нам к этому соглашению присоединяться не следует, так как оно нас не касается непосредственно».

Россию как возможного союзника стремились привлечь на свою сторону Англия и Германия. В июле 1905 г. император Николай II и кайзер Вильгельм II в обстановке секретности подписали договор, обязывающий государства «оказывать друг другу поддержку». Однако позиция Франции, выступавшей против союза с Германией, привела к тому, что этот договор не вступил в силу.

Усилиями российских дипломатов был укреплён союз с Францией, устранены острые разногласия с Японией, стабилизировано положение России на Дальнем Востоке. Этому способствовало подписание в 1907 г. соглашения с Англией, урегулировавшее споры двух стран в отношении Афганистана, Персии, Тибета.

Январь 1904 г. – август 1905 г. – русско-японская война.

Вопросы и задания

1. В какой степени дальневосточная политика России соответствовала её национальным интересам? Аргументируйте свой ответ.

2. Пользуясь текстом параграфа и картой (с. 38), составьте рассказ об основных сражениях русско-японской войны.

3. Какие внутренние обстоятельства влияли на внешнеполитический курс России и как он реализовывался?

4. Заполните в тетради таблицу «Русско-японская война: причины, ход, итоги».

5. Подготовьте презентацию, посвящённую участникам русско-японской войны.

Работаем с документами

Письма из похода к Цусиме флагманского артиллериста 2-й Тихоокеанской эскадры полковника Ф. А. Берсенева 18 марта 1905 г.

Из себя мы представляем плавучий город с населением 12 000 человек. Город этот занимает около 7 вёрст в длину, 42 судна. Движемся медленно – тише, чем рассчитывали. Делаем около 150 миль в сутки, по временам останавливаемся, и начинается погрузка угля с транспортов на броненосцы и крейсера.

Я не могу упрекнуть ни себя, ни кого-нибудь из своих коллег в трусости и даже в какой-либо боязни ожидаемых сюрпризов – нет, этого, безусловно, нет, но мы все в более или менее сильной степени сознаём бесполезность этого похода. Кому и зачем мы будем нужны? – на востоке вообще, а в частности – во Владивостоке. Самое большее – мы создадим из него второй Порт-Артур с теми же последствиями. Верить в какой-нибудь положительный успех – это значит вообще допускать случайности, опровергающие все выводы чистого разума. Положим, что такие случайности бывают. На какой-то медали в память чего-то очень геройского Екатерина II велела выбить подпись «И небывалое бывает». Мы, безусловно, стремимся заработать себе такие медали, а, впрочем, пользы от этого всё-таки не будет.

Несомненно, что с войны мы вернёмся в какую-то новую страну. Вероятно, мы уже не будем излюбленными сынами этой страны, но это не уменьшает, а увеличивает желание и жить, и служить этой обновлённой родине.

О каких переменах в сознании офицеров свидетельствует документ?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

§ 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в

§ 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в Международное положение страны. В первые годы царствования Николай II продолжил внешнеполитический курс Александра III на сближение с Францией. В соответствии с военной конвенцией (ратифицирована в 1893 г.) обе державы

Внешняя политика России во второй половине 50-х – начале 70-х годов

Внешняя политика России во второй половине 50-х – начале 70-х годов После Парижского конгресса 1856 года сфера внешнеполитической деятельности России в Европе сузилась до пределов Балкан, где русские традиционно отстаивали интересы своих единоверцев, борясь с

Внешняя политика империи во второй половине IX—конце XI в.

Внешняя политика империи во второй половине IX—конце XI в. При основателе Македонской династии Василии I (867—886) внешнеполитическое положение империи временно упрочилось. Был отражен натиск арабов. Однако в конце IX — начале X в. арабы и болгары снова наносят Византии удар

Внешняя политика России во второй половине 90 — начале 900-х годов. Русско-японская война

Внешняя политика России во второй половине 90 — начале 900-х годов. Русско-японская война В конце XIX — начале XX в. обострились противоречия между ведущими державами, завершившими к этому времени в основном территориальный раздел мира. Все более ощутимым становилось

§ 4. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА III В КОНЦЕ XV в.

§ 4. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА III В КОНЦЕ XV в.

В 1484 г. отчетливо проявилось противостояние в семье великого князя, которое в итоге негативно скажется и на политическом развитии следующего столетия. Рождение внука Дмитрия побуждало Ивана III передать соправителю

Рождение внука Дмитрия побуждало Ивана III передать соправителю

Внешняя политика США в конце XIX в.

Внешняя политика США в конце XIX в. Вопросы внешней политики традиционно мало интересовали американских избирателей во второй половине XIX в. Эта сфера оказывалась в ходе предвыборных кампаний интересна для партийных деятелей лишь в тех случаях, когда она могла сказаться

Внешняя политика России во второй половине 50-х — начале 70-х годов

Внешняя политика России во второй половине 50-х — начале 70-х годов После Парижского конгресса 1856 года сфера внешнеполитической деятельности России в Европе сузилась до пределов Балкан, где русские традиционно отстаивали интересы своих единоверцев, борясь с

40. Внешняя политика СССР в конце 1920—1930-х гг

40. Внешняя политика СССР в конце 1920—1930-х гг

Во внешней политике СССР конца 1920–1930 гг. можно выделить три основных периода:1) 1928–1933 гг. – союз с Германией, противостоящий западным демократиям;2) 1933–1939 гг. – постепенное сближение с Англией, Францией и США в условиях

Внешняя политика СССР в конце 1920—1930-х гг

Во внешней политике СССР конца 1920–1930 гг. можно выделить три основных периода:1) 1928–1933 гг. – союз с Германией, противостоящий западным демократиям;2) 1933–1939 гг. – постепенное сближение с Англией, Францией и США в условиях

§ 5. Внешняя политика в конце XV–XVI в.

§ 5. Внешняя политика в конце XV–XVI в. Объединение земель вокруг Москвы, возникновение единого государства привело к тому, что на карте Европы появилось новое сильное государство, способное вести активную внешнюю политику. Однако перед страной было еще столько задач, что

§ 10. Внешняя политика России во второй половине 1890 — начале 1900-х гг. Русско-японская война

§ 10. Внешняя политика России во второй половине 1890 — начале 1900-х гг. Русско-японская война

В конце XIX — начале XX в. обострились противоречия между ведущими державами, завершившими к этому времени в основном территориальный раздел мира. Все более ощутимым становилось

обострились противоречия между ведущими державами, завершившими к этому времени в основном территориальный раздел мира. Все более ощутимым становилось

62 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В КОНЦЕ 1920-1930-Х ГГ

62 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В КОНЦЕ 1920-1930-Х ГГ К концу 1920-х гг. международное положение СССР было достаточно устойчивым.Относительно стабильным оставалось положение на западных границах СССР. Но на восточных рубежах страны (Дальний Восток) усилилась напряженность.

Тема 13 Внешняя политика России в конце XV–XVI в.

Тема 13 Внешняя политика России в конце XV–XVI в. ПЛАН1. Основные задачи и направления внешней политики России.1.1. Сохранение и упрочение национального суверенитета России.1.2. Расширение территории на западном направлении.1.3. Борьба за выход к Балтийскому морю.1.4. Расширение

2.

Внешняя политика России в начале XIX в.

Внешняя политика России в начале XIX в.2. Внешняя политика России в начале XIX в. 2.1. Основные направления. На первом этапе правления Александра I во внешней политике России четко определились два основных направления: европейское и ближневосточное.2.2. Участие России в наполеоновских войнах.• Цели России

Тема 67 Внешняя политика СССР в конце 1920-х – 1930-е гг

Тема 67 Внешняя политика СССР в конце 1920-х – 1930-е гг План1. Задачи и основные направления советской внешней политики.1.1. Отношения с капиталистическими государствами: Основное противоречие внешней политики.1.2. Развитие отношений с дальневосточными государствами: Китай. –

Балканская политика России в конце XX – начале XXI в.

Балканская политика России в конце XX – начале XXI в.

Начнем с нескольких слов об особенностях начального этапа современной российской внешней политики, становление которой, как известно, происходило в первой половине 90-х годов ХХ в. Эти особенности ярко проявились и на

Эти особенности ярко проявились и на

1. Внешняя политика России на Балканах в начале 30-х гг. XIX в.

1. Внешняя политика России на Балканах в начале 30-х гг. XIX в. Восточный вопрос начала 30-х гг. XIX в. занимал во внешней политике России не менее важное место, чем в предыдущий период. Проблема политического преобладания в православных провинциях Османской империи, а также в

Поворотный момент во внешней политике США

Период с 1890 по 1920 год, известный как прогрессивная эра, знаменует собой период в истории США, когда страна претерпела многочисленные изменения. Рост населения, волны иммигрантов, прогресс в промышленности и другие факторы привели многих американцев к выводу, что государственные системы страны необходимо радикально изменить, чтобы они лучше соответствовали интересам нации. Страна не только изменила многие аспекты своей внутренней политики, но и разработала новую стратегию в отношении иностранных дел, которая отличалась от традиционных позиций эпохи основания. Одним из таких изменений было увеличение готовности страны к военным действиям в зарубежных конфликтах. Таким образом, прогрессивная эра знаменует собой период времени, когда Соединенные Штаты начали проводить внешнюю политику, которая была международной по своим масштабам и не была сосредоточена исключительно на защите американских граждан и их собственности. Испано-американская война (189 г.8) олицетворяет этот сдвиг в сторону глобального вмешательства. Соединенные Штаты вступили в войну по разным причинам, но в основе конфликта лежало желание продвигать идеалы цивилизации, демократии и свободы во всем мире. Традиционная политика, которой страна следовала с момента основания страны до прогрессивной эры, безусловно, продвигала эти принципы во всем мире, но поощряла нейтралитет в зарубежных войнах, если только граждане США или их собственность не подвергались принуждению. Опасаясь затрат на большую профессиональную армию, а также опасностей, которые может представлять для республики жадный до власти генерал с большими силами за его спиной, Основатели выступали за ограничение иностранного военного вмешательства.

Одним из таких изменений было увеличение готовности страны к военным действиям в зарубежных конфликтах. Таким образом, прогрессивная эра знаменует собой период времени, когда Соединенные Штаты начали проводить внешнюю политику, которая была международной по своим масштабам и не была сосредоточена исключительно на защите американских граждан и их собственности. Испано-американская война (189 г.8) олицетворяет этот сдвиг в сторону глобального вмешательства. Соединенные Штаты вступили в войну по разным причинам, но в основе конфликта лежало желание продвигать идеалы цивилизации, демократии и свободы во всем мире. Традиционная политика, которой страна следовала с момента основания страны до прогрессивной эры, безусловно, продвигала эти принципы во всем мире, но поощряла нейтралитет в зарубежных войнах, если только граждане США или их собственность не подвергались принуждению. Опасаясь затрат на большую профессиональную армию, а также опасностей, которые может представлять для республики жадный до власти генерал с большими силами за его спиной, Основатели выступали за ограничение иностранного военного вмешательства. Вместо этого, сосредоточившись на защите страны, военные силы и расходы не должны были бы быть такими большими. Однако множество факторов, в том числе рост военной мощи, стремление продвигать западную цивилизацию и глобализация, привели к изменению политики. В прогрессивную эру Соединенные Штаты играли более активную роль в международных делах, сражаясь по всему миру во имя идеалов, а не просто защищая родину.

Вместо этого, сосредоточившись на защите страны, военные силы и расходы не должны были бы быть такими большими. Однако множество факторов, в том числе рост военной мощи, стремление продвигать западную цивилизацию и глобализация, привели к изменению политики. В прогрессивную эру Соединенные Штаты играли более активную роль в международных делах, сражаясь по всему миру во имя идеалов, а не просто защищая родину.

Ресурсы

- Выдержки из прощального обращения Вашингтона: http://online.hillsdale.edu/file/presidency/lecture-6/Washington-Farewell-Address.pdf

- Выдержки из Седьмого ежегодного послания Джеймса Монро Конгрессу (Доктрина Монро): https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/MonroeDoctrine/Treaty/MonroeDoctrine.pdf

- Военное сообщение МакКинли: https://www.mtholioke.edu/acad/intrel/mkinly2.htm

- «Марш флага»: https://sourcebooks.fordham.edu/mod/189.8beveridge.asp

- «Платформа Антиимпериалистической лиги:» http://www.

classzone.com/cz/books/americans05/resources/pdfs/psource/TAS03_18_557_PS.pdf

classzone.com/cz/books/americans05/resources/pdfs/psource/TAS03_18_557_PS.pdf - Подготовка к испано-американской войне http://www.infoplease.com/encyclopedia/history/spanish-american-war-causes-war.html

Задание

- Объясните своим ученикам две основные идеологии внешней политики: военный изоляционизм эпохи Основания и военный интервенционизм эпохи Прогресса. Во-первых, попросите их прочитать абзац «Введение» ниже.

Введение: Испано-американская война (1898 г.) олицетворяла этот сдвиг в сторону глобального вмешательства. Соединенные Штаты вступили в войну по разным причинам, но в основе конфликта лежало желание продвигать идеалы цивилизации, демократии и свободы во всем мире. Традиционная политика, которой страна следовала с момента основания страны до прогрессивной эры, безусловно, продвигала эти принципы во всем мире, но поощряла нейтралитет в зарубежных войнах, если только граждане США или их собственность не подвергались принуждению. Опасаясь затрат на большую профессиональную армию, а также опасностей, которые может представлять для республики жадный до власти генерал с большими силами за его спиной, Основатели выступали за ограничение иностранного военного вмешательства. Вместо этого, сосредоточившись на защите страны, военные силы и расходы не должны были бы быть такими большими. Однако множество факторов, в том числе рост военной мощи, стремление продвигать западную цивилизацию и глобализация, привели к изменению политики. В прогрессивную эру Соединенные Штаты играли более активную роль в международных делах, сражаясь по всему миру во имя идеалов, а не просто защищая родину.

Опасаясь затрат на большую профессиональную армию, а также опасностей, которые может представлять для республики жадный до власти генерал с большими силами за его спиной, Основатели выступали за ограничение иностранного военного вмешательства. Вместо этого, сосредоточившись на защите страны, военные силы и расходы не должны были бы быть такими большими. Однако множество факторов, в том числе рост военной мощи, стремление продвигать западную цивилизацию и глобализация, привели к изменению политики. В прогрессивную эру Соединенные Штаты играли более активную роль в международных делах, сражаясь по всему миру во имя идеалов, а не просто защищая родину.

- Затем попросите учащихся прочитать «Выдержки из прощального обращения Вашингтона» и «Выдержки из седьмого ежегодного послания Джеймса Монро Конгрессу». Предложите им подумать над следующими вопросами.

- Почему Вашингтон предупреждает страну иметь «как можно меньше политических связей» с иностранными государствами?

- К чему Вашингтон призывает будущие поколения? Призывает ли Вашингтон к полному изоляционизму, то есть прекращению всех торговых, культурных и социальных связей с другими странами?

- Какую роль география и расположение Соединенных Штатов играют в советах Вашингтона по внешней политике?

- Какие отношения хотела бы видеть Монро между США и Европой? Хочет ли он, чтобы эти двое были тесно связаны? Почему или почему нет?

- Какие сходства/различия существуют между прощальным обращением Вашингтона и доктриной Монро?

- Затем проведите учащимся краткий вводный урок о подготовке к испано-американской войне, используя ссылку «Подготовка к испано-американской войне» в разделе «Ресурсы».

Обязательно объясните кубинское восстание, желтую журналистику и уничтожение USS 9.0048 Мэн среди прочего.

Обязательно объясните кубинское восстание, желтую журналистику и уничтожение USS 9.0048 Мэн среди прочего. - Попросите учащихся прочитать «Военное послание Мак-Кинли» и обсудить следующие вопросы.

- Какие причины приводит МакКинли, чтобы оправдать интервенцию США на Кубе?

- Оправдывает ли ситуация на Кубе интервенцию США? Соединенные Штаты вовлекаются в «иностранную запутанность»?

- Предложите учащимся прочитать «Марш флага» и «Платформу Антиимпериалистической лиги». Разделите класс на две группы. Скажите своим ученикам, чтобы они представили себя живущими в США в конце 19-го века.-й век. Одна группа будет выступать за дальнейшую экспансию и участие США в мире, используя документ «Марш флага», а другая будет выступать против империализма, используя «Платформу Антиимпериалистической лиги».

- Поощряйте учащихся вести себя уважительно во время обсуждения и использовать первоисточники для форматирования своих аргументов.

Задайте следующие вопросы, чтобы способствовать обсуждению.

Задайте следующие вопросы, чтобы способствовать обсуждению.- Какую роль США должны играть в мире? Несет ли страна ответственность за «цивилизацию» других народов, у которых не такие ценности, как у нас? Какие последствия может иметь эта политика?

- Почему такие люди, как Альберт Беверидж, считают, что США должны влиять на весь мир? Почему антиимпериалисты не согласны? Какая сторона больше придерживается внешней политики Основателей?

- Каковы долгосрочные последствия, как хорошие, так и плохие, поощрения США таких ценностей, как демократия и свобода, среди «нецивилизованных» народов? Каковы долгосрочные последствия, как хорошие, так и плохие, от того, что США борются только за свои интересы?

- Поощряйте учащихся вести себя уважительно во время обсуждения и использовать первоисточники для форматирования своих аргументов.

Дипломатические успехи в начале 19 века — Краткая история — История факультета

Дипломатические успехи в начале 19 века — краткая история — Кафедра истории — Кабинет историкаДипломатические успехи в начале 19 века — Краткая история — Кафедра истории

- Дом

- История кафедры

- Краткая история

- Основы иностранных дел, 1775-1823 гг.

- Дипломатические успехи в начале 19 века

Краткая история Государственного департамента

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Краткая история Государственного департамента» был

выведен из эксплуатации и больше не поддерживается. Для получения дополнительной информации см. полное уведомление.

Дипломатические завоевания в начале XIX века

Государственный департамент сыграл ключевую роль в экспансии Америки на запад. В

1803 г.,

Покупка Луизианы принесла огромный кусок

континент между Канадой и Мексикой под контролем США.

Администрация президента Джеймса Монро организовала

Соглашение Раша-Багота

1817 г. и Конвенция 1818 г., разрешившая споры с Великими

Великобритании над Великими озерами и границей с Канадой на запад вдоль

49й параллели Скалистых гор и Адамс-Ониса (или Трансконтинентальной)

Договор с Испанией (1819 г.), по которому Флорида была добавлена к национальной

владения и установил границу с Мексикой на выгодных условиях.

и Конвенция 1818 г., разрешившая споры с Великими

Великобритании над Великими озерами и границей с Канадой на запад вдоль

49й параллели Скалистых гор и Адамс-Ониса (или Трансконтинентальной)

Договор с Испанией (1819 г.), по которому Флорида была добавлена к национальной

владения и установил границу с Мексикой на выгодных условиях.

Договор о покупке Луизианы

По мере того как Соединенные Штаты распространялись по континенту, а американский престиж и влияние росло, дипломаты упорно трудились, чтобы удержать европейские страны от остальная часть Западного полушария. Государственный секретарь Джон Куинси Адамс кратко изложил американскую мысль в книге Монро. Доктрина 1823 г.

Доктрина Монро «закрыта»

Западное полушарие к дальнейшей колонизации, объявил, что Соединенные

Государства будут воздерживаться от вмешательства в европейские дела и предупредили

европейцам не вмешиваться во внутренние дела любых новых американских

Республики.