1.3. Варяжский (норманнский) вопрос. 1. Древнерусское государство. История Отечества. Курс лекций

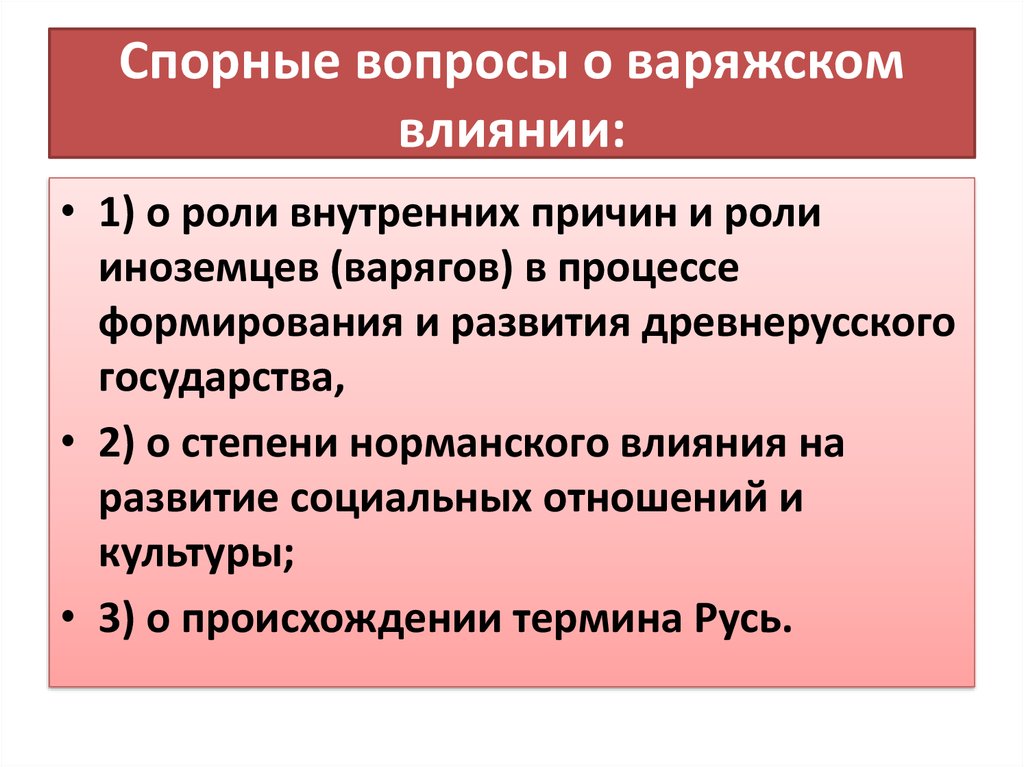

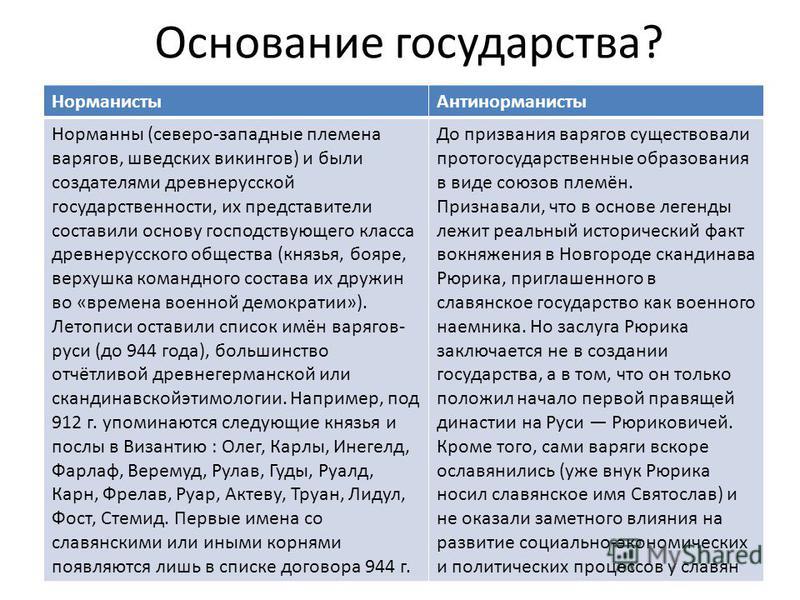

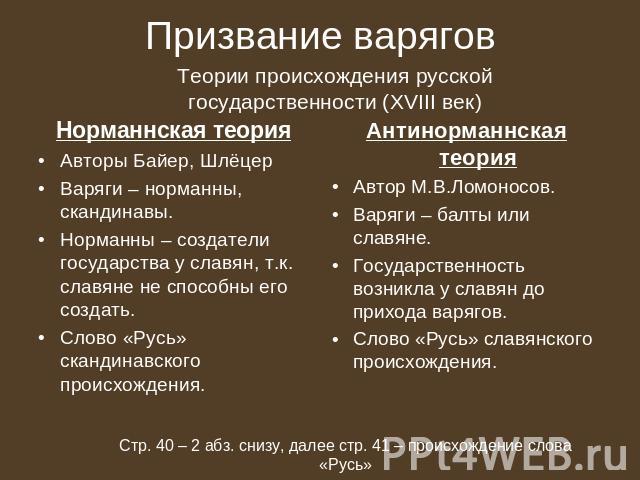

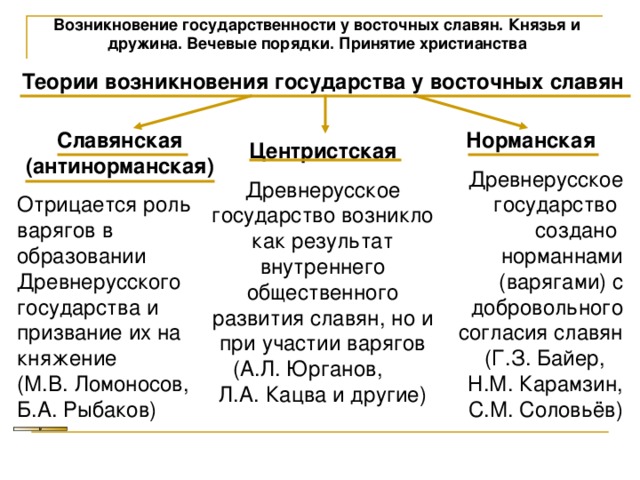

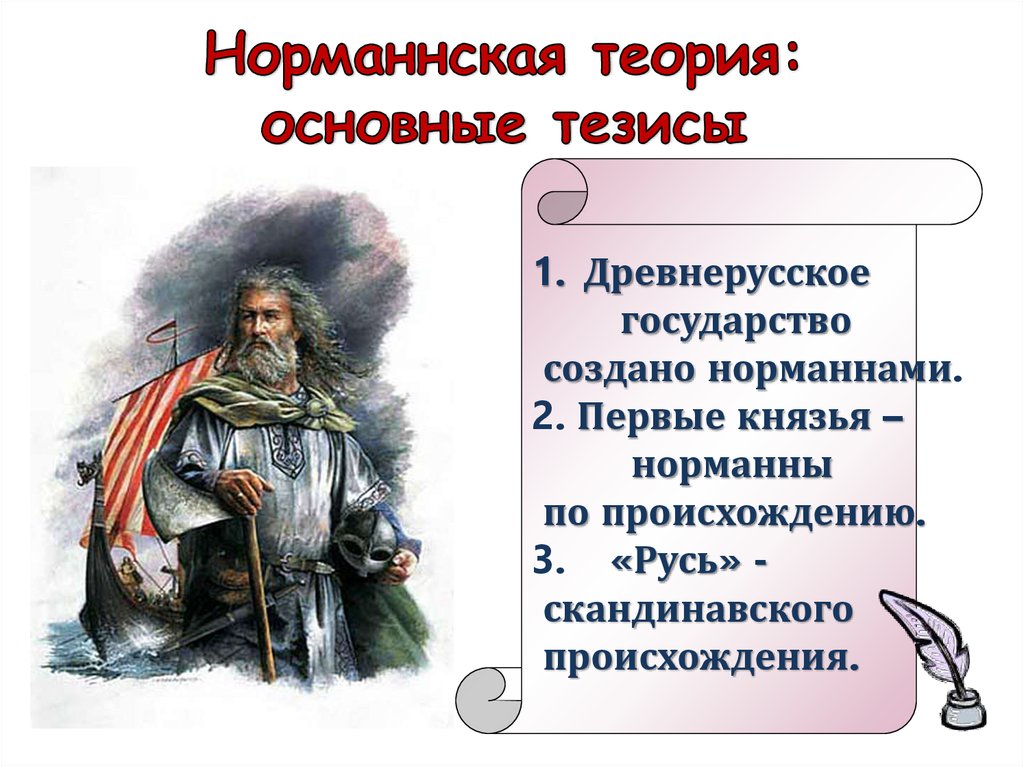

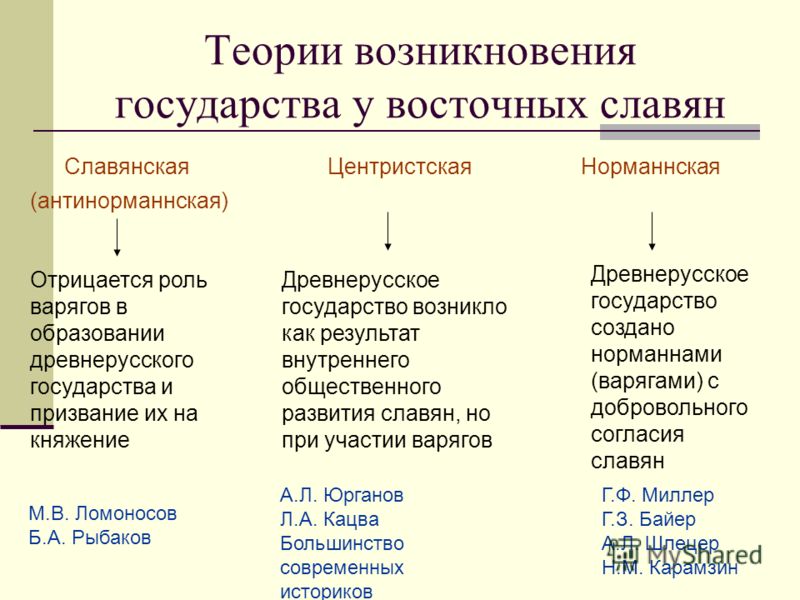

История возникновения Древнерусского государства тесно связана с так называемой норманнской теорией. В течение более 200 лет, с первых попыток создания научной истории России шли ожесточенные споры о роли варяжских князей и их дружин в образовании государства у восточных славян, о происхождении слова “Русь”. Предпринимались попытки разделить историков на норманнистов и антинорманнистов в зависимости от того, как они рассматривали роль варягов в образовании Древнерусского государства. В ходе острых дискуссии было сделано немало ценных открытий, которые способствовали научному решению проблемы.

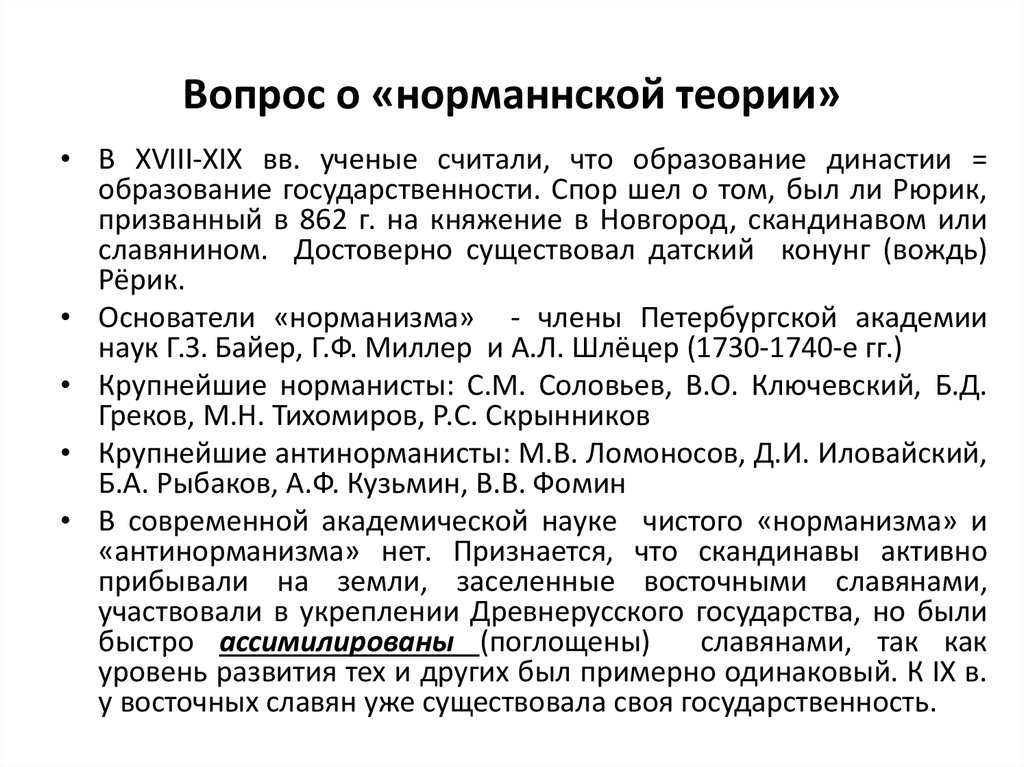

Современная историческая наука дала ответ практически на все казавшиеся спорными вопросы. Известные ученые в России и других странах не признают эпизод о призвании варягов, изложенный в летописи, как решающий в истории древнерусской государственности. Крупнейшие дореволюционные историки С. М. Соловьев, В.О. Ключевский придерживались примерно такой же позиции, ограничиваясь лишь изложением летописной версии. Встречающиеся до сих пор околонаучные домыслы носят, скорее всего, политический характер.

М. Соловьев, В.О. Ключевский придерживались примерно такой же позиции, ограничиваясь лишь изложением летописной версии. Встречающиеся до сих пор околонаучные домыслы носят, скорее всего, политический характер.

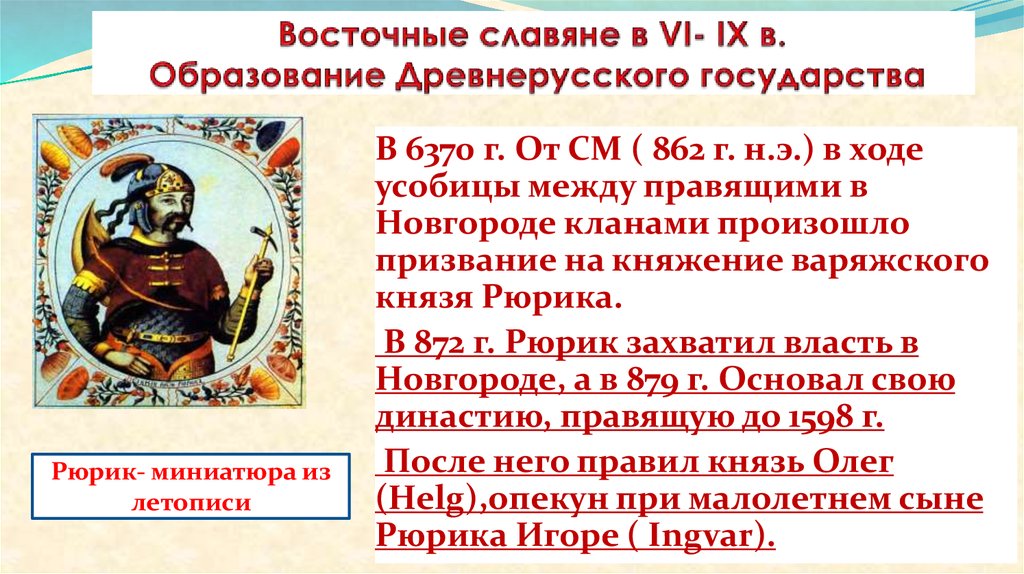

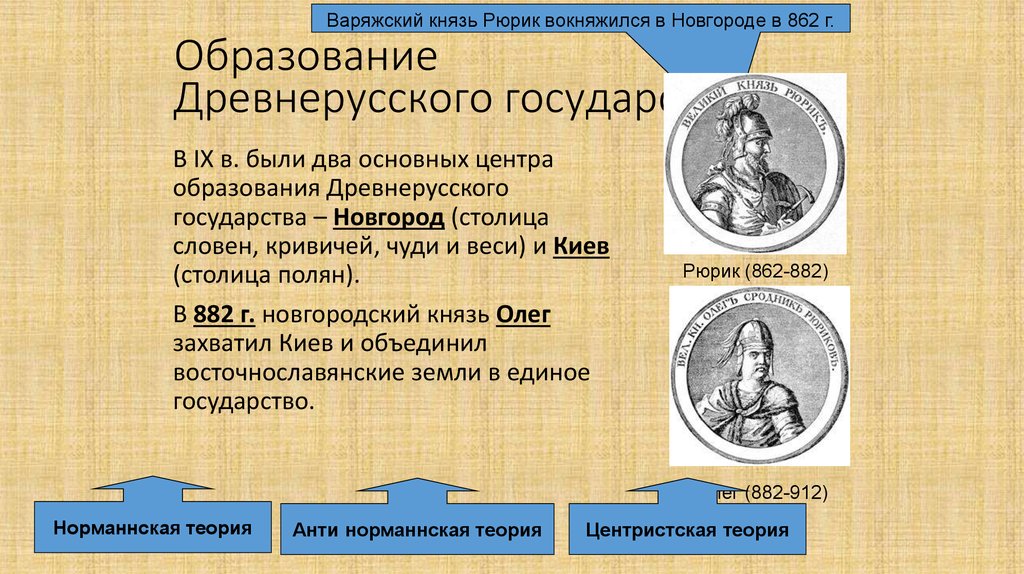

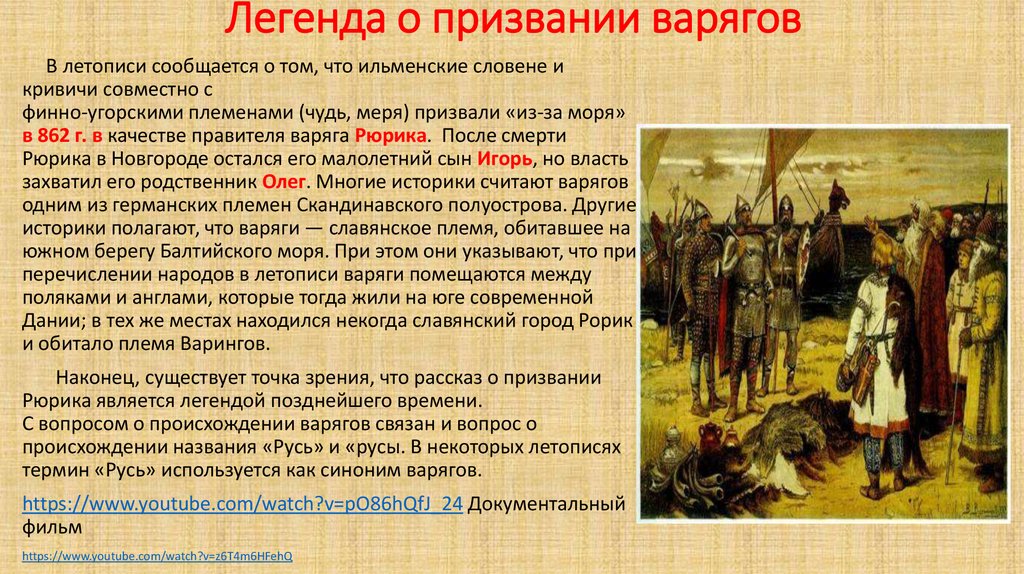

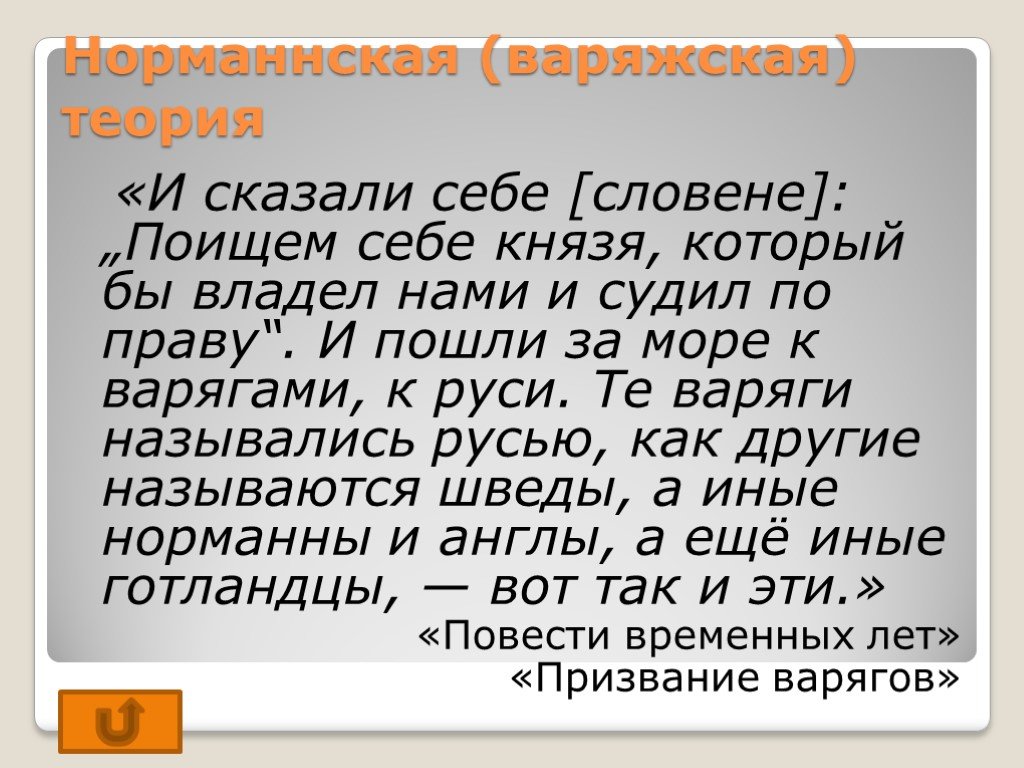

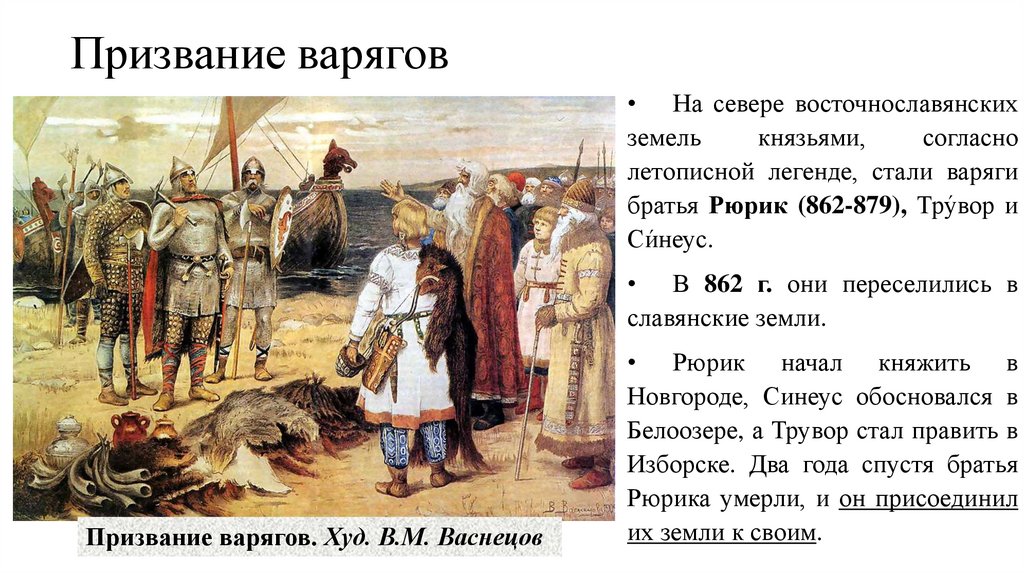

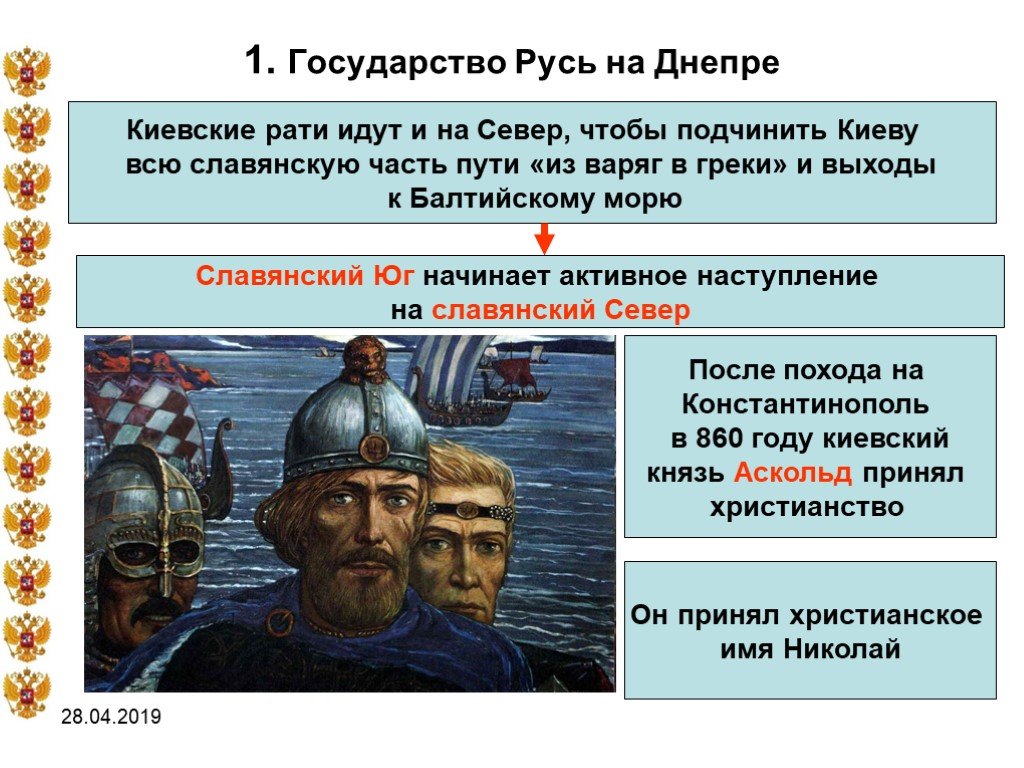

В чем суть “норманнской проблемы”? Начнем с летописных известий. Первое сообщение летописца о народах, живущих на берегах Балтийского (Варяжского) моря: “По сему же морю Варяжскому седет Варязи…”, “И то Варязи: Свей, Урмане (норвежцы), Готе, Русь, Англяне”. Таким образом, родовое понятие варягов включает ряд племен и народов скандинавского и северогерманского происхождения. Русь — одно из этих племен. Другой рассказ — о призвании варягов. Летописец повествует, что варяги уже владели Чудью и новгородскими славянами, собирали с них дань. Потом варягов изгнали, но установить внутренний мир и спокойствие среди славян не удалось. “И реша сами в соби: «Поищемъ собе князя, иже бы володель нами и судилъ по праву», «И идоша за море к варягам, к Руси»”. А дальше подробно рассказывается о том, как три брата — Рюрик, Синеус и Трувор — откликнулись на этот зов и стали княжить в Новгороде, Белозерске и Изборске (близ Пскова). Что может добавить современная наука и как она толкует летописные известия?

Что может добавить современная наука и как она толкует летописные известия?

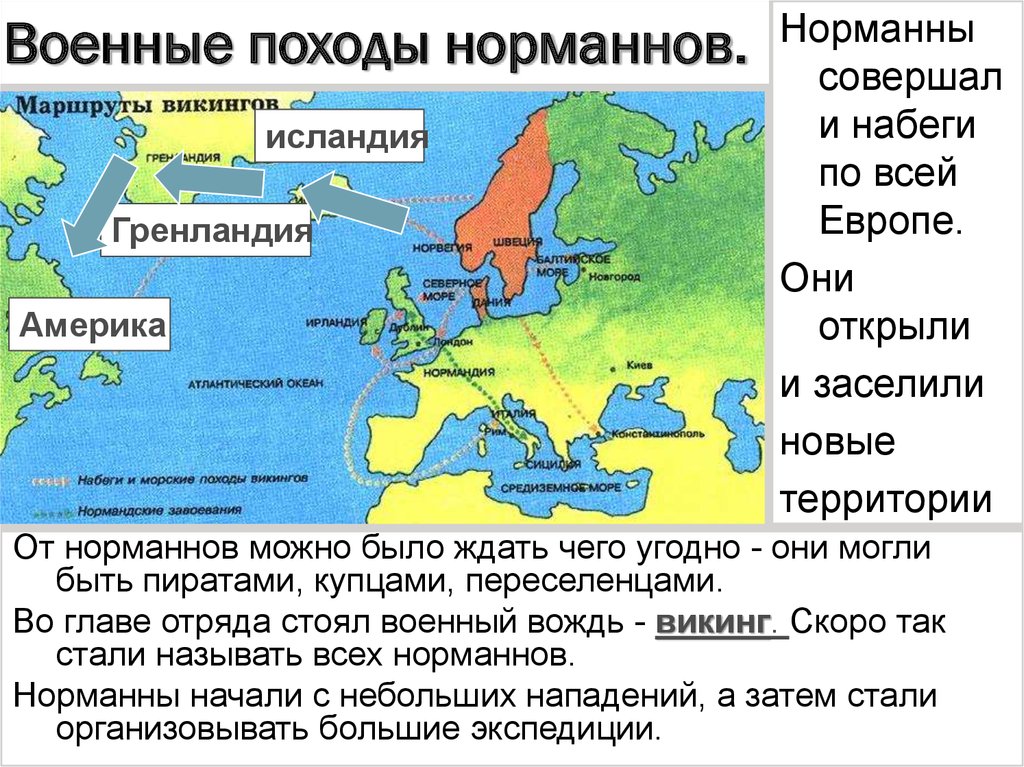

1. О варягах знали не только киевский летописец, но и византийцы, арабы. Им они известны под названием “варенги”. Известна и родина варягов — Скандинавия, а точнее, Норвегия. Это были купцы, отряды воинов, которые по Днепру добирались до Византии задолго до летописного рассказа.

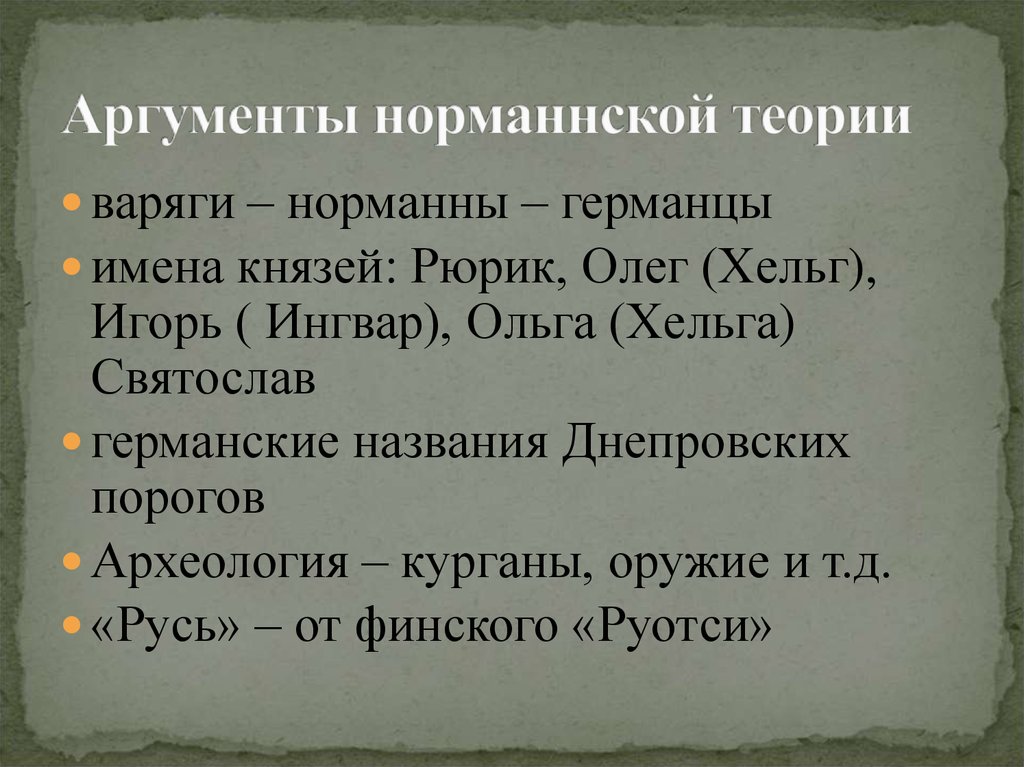

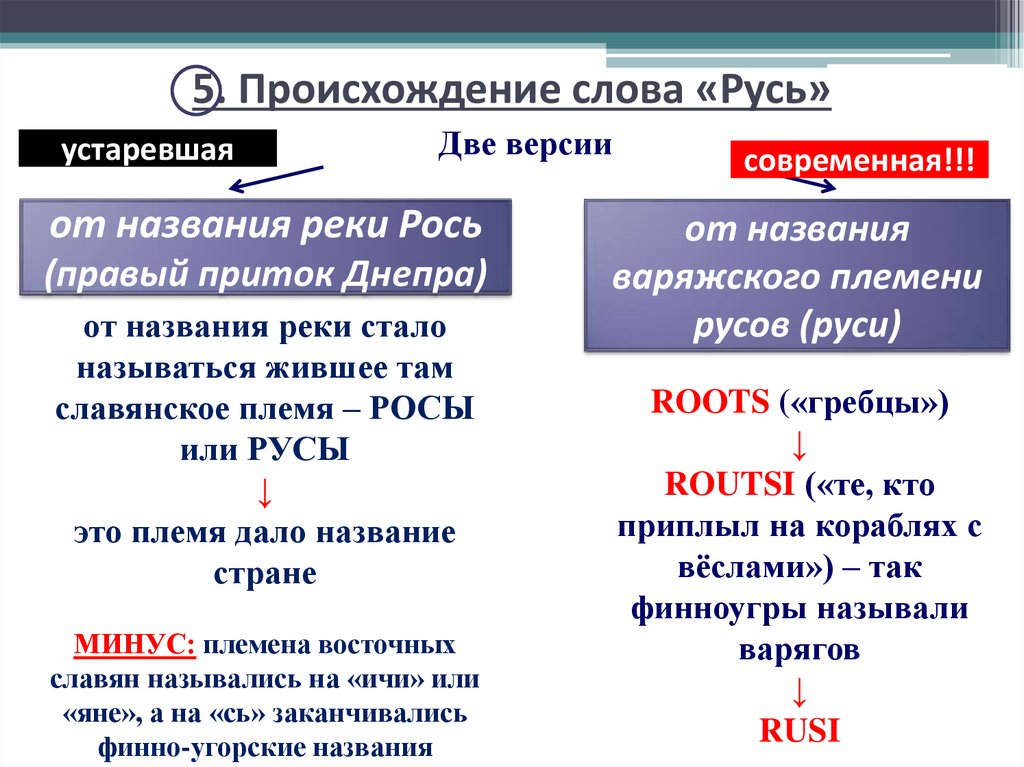

2. Наиболее острые споры вызывало происхождение термина “Русь”. По одним версиям, “русь” — норманнское племя, или общее название варягов. Финны называют шведов “руотси”. Есть такое слово и в эстонском языке. Но византийские и арабские источники упоминают народ “русь”, проживавший в Северном Причерноморье. Сохранилось много топонимов с элементами слова “русь”.

Заслуживают внимания выводы крупнейшего филолога и историка, исследователя древнерусской летописи А.А. Шахматова, по утверждению которого одно из варяжских племен “русь” пришло к Черному морю еще до призвания варягов.

Противники норманнской теории пытались вывести название “Русь” из разных языков, даже из грузинского и древнееврейского.

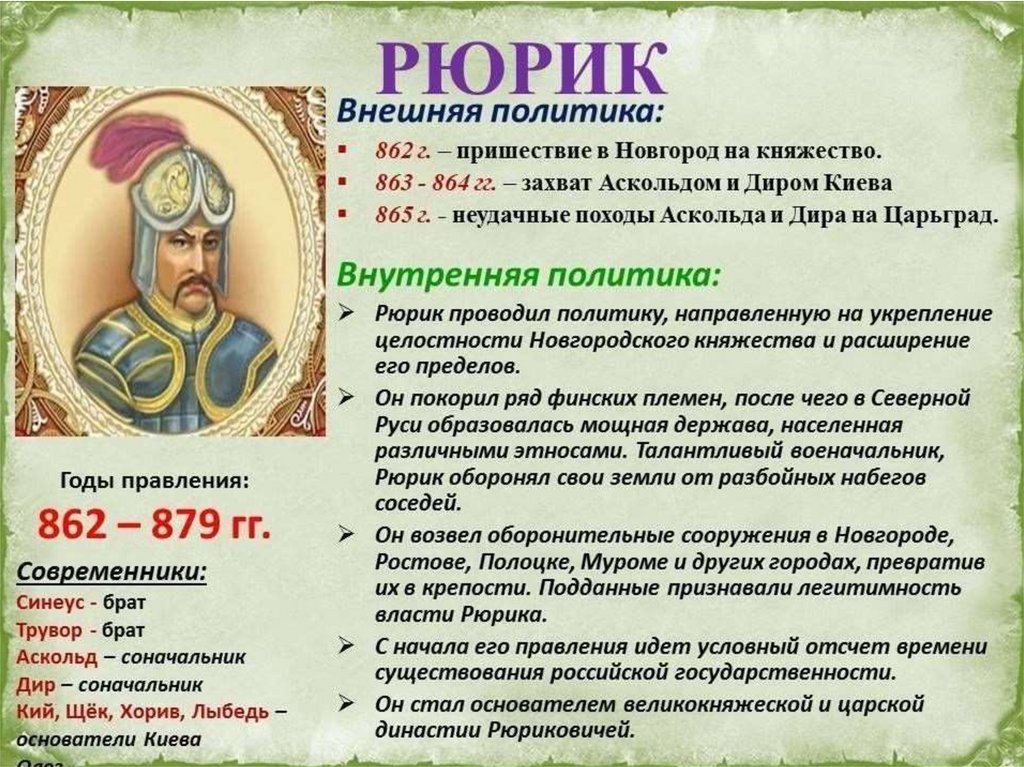

3. Еще дореволюционные историки установили, что эпизод о призвании князей встречается в преданиях многих народов, и киевский летописец, очевидно, использовал известные ему эпические сказания. Вызывает сомнение дата призвания Рюрика и его братьев — 862 г. Да и о самом Рюрике нет достоверных сведений. В истории он остался полулегендарной личностью.

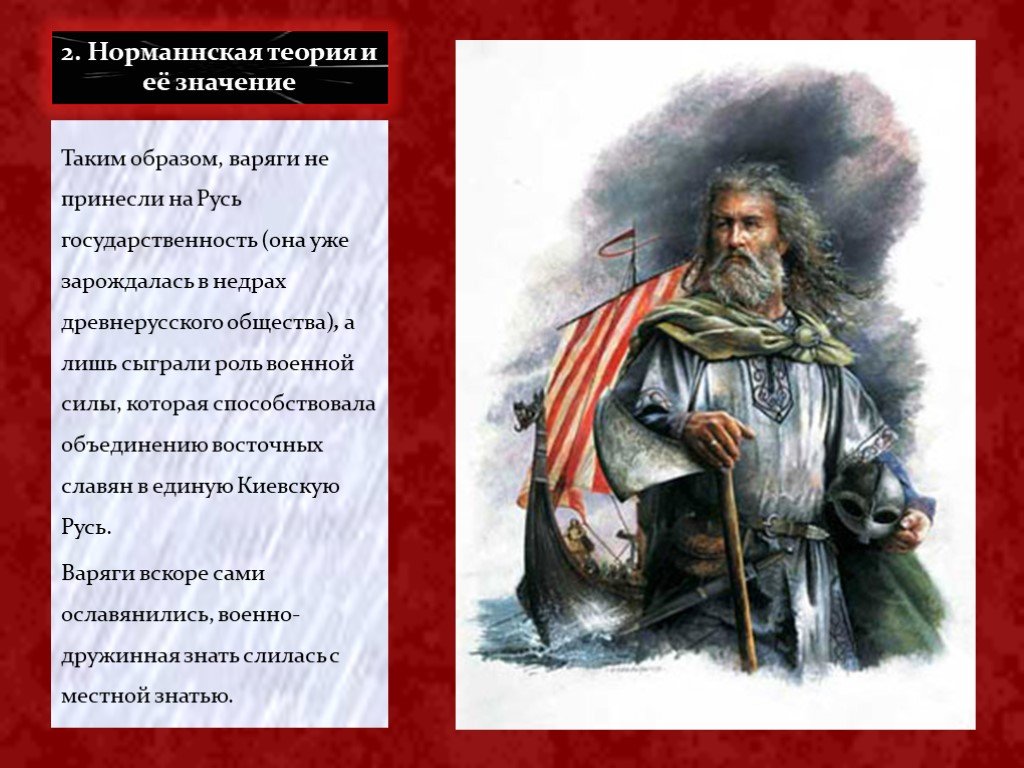

4. Однако первые киевские князья носили скандинавские имена: Олег (Хельги), Ольга (Хельга), Игорь (Ингвар). В византийских источниках сохранились скандинавские имена дружинников Олега, участвовавших в заключении договора с Византией. Византийский император Константин Багрянородный перечисляет названия Днепровских порогов на славянском и русском (скандинавском) языках. Сказанное свидетельствует о наличии варяжского элемента в верхушке славянского общества в период образования Древнерусского государства. Но известно также, что варяги не оказали никакого влияния на внутренние процессы развития славянских народов. Все исторические исследования подтверждают, что в VIII—IX вв. восточные славяне находились на стадии образования классового общества и государства. Варяжские князья и их дружина, которые интегрировались в славянское общество, включались в ход становления государственности у славянских племен. Но в этих сложных исторических событиях они не играли самостоятельной роли и не оказывали на них решающего влияния.

Но известно также, что варяги не оказали никакого влияния на внутренние процессы развития славянских народов. Все исторические исследования подтверждают, что в VIII—IX вв. восточные славяне находились на стадии образования классового общества и государства. Варяжские князья и их дружина, которые интегрировались в славянское общество, включались в ход становления государственности у славянских племен. Но в этих сложных исторических событиях они не играли самостоятельной роли и не оказывали на них решающего влияния.

откуда на Русь пришли Рюриковичи?: Наука: Наука и техника: Lenta.ru

В начале 2013 года Владимир Путин заявил о необходимости разработать единый учебник истории для преподавания в российских школах — чтобы «на конкретных примерах показывать, что судьба страны созидалась единением разных народов, традиций и культур». Летом был опубликован «31 спорный вопрос» из истории России (правда, в осеннюю «Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории» попали только 20 из них), их составили эксперты — будущие авторы единого учебника. «Спорными» оказались практически все периоды российской истории; их формулировки вызвали живое обсуждение — и осуждение — в профессиональной среде. И это несмотря на то, что многие преподаватели согласились с необходимостью выработки «единой стратегии» преподавания истории в школе. «Лента.ру» решила подробно изучить весь список «спорных вопросов» и разобраться на конкретных примерах, насколько далеко лежит идея о едином учебнике от реальной исторической науки.

«Спорными» оказались практически все периоды российской истории; их формулировки вызвали живое обсуждение — и осуждение — в профессиональной среде. И это несмотря на то, что многие преподаватели согласились с необходимостью выработки «единой стратегии» преподавания истории в школе. «Лента.ру» решила подробно изучить весь список «спорных вопросов» и разобраться на конкретных примерах, насколько далеко лежит идея о едином учебнике от реальной исторической науки.

Первый вопрос, сформулированный экспертами, звучит, впрочем, не как вопрос, а как тема из экзаменационного билета: «Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе». Понятно, что классический ответ на этот «билет» должен содержать изложение норманнской теории и ее критику, то есть в значительной степени касаться не собственно истории, а историографии. Все-таки признание — или отрицание — роли варягов в оформлении российской государственности опирается не только на исторические факты, но и на ту или иную традицию истолкования скудных летописных свидетельств и более многочисленных археологических находок, а также на самые общие представления о процессах, протекавших в Европе эпохи Раннего Средневековья.

Но предоставим отвечать на этот экзаменационный вопрос самим экзаменаторам — составителям вышеупомянутой Концепции. «Лента.ру» же решила подойти к варягам с другого бока. В конце концов, о том, что пресловутые Рюрик и его братья Синеус и Трувор имели отношение к становлению государства, позже получившего имя Киевская Русь, известно практически всем. Из-за их предполагаемой этнической принадлежности также сломано немало копий (в прямом и переносном смысле). Куда меньше современным школьникам известно про то, кто вообще были те самые «варяги», о которых упоминает наш «билет». «Лента.ру» решила восполнить этот пробел.

Аскольд и Дир, просящие у Рюрика в Новгороде разрешения на поход в Царьград; прибытие Аскольда и Дира на кораблях с дружиной к Киеву.

«Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец», — писал об особенностях словоупотребления в Малороссии в XIX веке Николай Васильевич Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Всего несколько столетий назад почти то же самое можно было сказать и о слове «варяги»: под ним понимались все неславянские северо-западные соседи Киевской Руси. Да и не только соседи.

Всего несколько столетий назад почти то же самое можно было сказать и о слове «варяги»: под ним понимались все неславянские северо-западные соседи Киевской Руси. Да и не только соседи.

Нестор-летописец, то ли подлинный, то ли легендарный составитель «Повести временных лет», впервые упоминающей и о Рюрике с братьями, оставил довольно много загадок, особенно по части описания географии и истории Европы. «Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и прочие», — написано в самом старом русском письменном источнике по истории страны. Казалось бы, варяги — это просто один из народов того времени, что-то вроде шведов или норманнов, однако так думают лишь те, кто не знаком с особенностями стиля ПВЛ.

Авторы книги «Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье», В.Я. Петрухин и Д.С. Раевский, отмечают, что в подобного рода перечислениях Нестор-летописец всегда ставит в начале обобщающее имя для целого ряда народов, а потом уже перечисляет конкретные народы. Иными словами, варяги это и есть шведы, норманны (норвежцы), готы (с острова Готланд, ныне в составе Швеции), а также русь (вместе с которой Рюрик прибыл по приглашению новгородцев), и англы, и галичане (не то испанские галисийцы, не то валлийцы) и так далее вплоть до фрягов (генуэзцев). Отдельно стоит отметить загадочных «корлязей», в которых исследователи видят каролингов, франкских правителей, самым известным из которых был Карл Великий.

Иными словами, варяги это и есть шведы, норманны (норвежцы), готы (с острова Готланд, ныне в составе Швеции), а также русь (вместе с которой Рюрик прибыл по приглашению новгородцев), и англы, и галичане (не то испанские галисийцы, не то валлийцы) и так далее вплоть до фрягов (генуэзцев). Отдельно стоит отметить загадочных «корлязей», в которых исследователи видят каролингов, франкских правителей, самым известным из которых был Карл Великий.

Получается, что варяги в наиболее общем определении — это едва ли не все те, кого бы мы сейчас назвали жителями Западной Европы.

Самый известный из варягов в истории России — естественно, Рюрик. Его существование историками практически не ставится под сомнение (а некоторые даже считают, что нашли курган, в котором он погребен), а вот двух его легендарных братьев, Синеуса и Трувора, скорее всего, не было. Во всяком случае, очень соблазнительно увидеть в этих не встречающихся нигде кроме летописей именах неправильный перевод германских слов sine hus («со своим домом») и thru voring («верной дружиной»). Впоследствии родство с Рюриком стало свидетельством древности происхождения рода для российских дворян, поэтому многие знатные семьи возводили свою генеалогию именно к этому варягу. Те, кто не мог похвастать скандинавскими корнями, искал своих предков в Орде.

Впоследствии родство с Рюриком стало свидетельством древности происхождения рода для российских дворян, поэтому многие знатные семьи возводили свою генеалогию именно к этому варягу. Те, кто не мог похвастать скандинавскими корнями, искал своих предков в Орде.

Есть в ПВЛ и еще одно упоминание о расселении варягов: на западе они «сидят» «до земле Агнянски и до Волошски», то есть до Англии и Франции, на востоке — «до предела Симова», то есть едва ли не до Каспия. В той же книге Петрухина и Раевского это объясняется не тем, что варяги действительно жили гораздо южнее, чем принято считать, а средневековыми познаниями в географии: земля тогда представлялась кругом, омываемым мировым океаном.

У расширительного толкования слова «варяги» Нестором-летописцем есть несколько объяснений — как связанных с недостатком у него источников, так и, наоборот, с большой осведомленностью монаха, который мог знать о завоевательных походах варягов-викингов на рубеже тысячелетий: тогда сначала датчане конунга Кнута Великого, а потом и норманны Вильгельма Завоевателя покоряли Англию. Тогда получается, что Нестор мог иметь в виду именно викингов.

Тогда получается, что Нестор мог иметь в виду именно викингов.

Расцвет эпохи викингов пришелся на время зарождения Руси, на IX-XI века; это был последний период в истории Европы, когда первую скрипку на континенте играли язычники. Младшие сыновья скандинавов, которым не досталось в наследство земли, строили корабли и пускались на них добывать себе мечом славы и богатства. Не всегда это были в прямом смысле слова завоевания: если на Западе викинги действительно сражались с местным (как правило, христианским) населением, то на Востоке они выполняли самые разные функции — от управления дружиной, как в Древней Руси, до телохранителей. Именно как элитное войсковое подразделение варягов-викингов использовали в Византии, причем отдельный «варяжский» отряд существовал там вплоть до XIV века. В нем, кстати, служил норвежский король Харальд III Суровый, с чьим именем связан закат эпохи викингов: в 1066 году он погиб в битве за английский трон, после чего экспансия скандинавов в Западную Европу прекратилась.

Варяги были и вполне искусными торговцами (хотя в Раннее Средневековье профессии торговца и воина были в значительной степени схожи: в долгих походах нельзя было не торговать, часто вооруженные переходы и имели целью наладить торговлю, а не завоевать какие-либо земли, дефицита в которых не ощущалось). Именно викинги наладили сообщение по среднерусским рекам, ведущим от Скандинавии к Черному морю (так называемый путь «из варяг в греки»). Во время археологических раскопок в Скандинавии и на северо-западе России было найдено значительное количество арабских и византийских монет. Абсолютное большинство из них шло через Старую Ладогу, огромный по тем временам порт под названием Aldeigjuborg.

Успехи варягов-викингов в истории средневековой Европы обычно связывают с их способностью к передвижению по воде. Действительно, варяги были искусными мореплавателями, причем несколько их лодок не только дошли до наших дней, но и даже относительно хорошо сохранились (они находятся в норвежских и английских музеях), а те, что не сохранились, можно воссоздать по изображениям — например, в византийских источниках. Успехи мореплавания были связаны с географическими особенностями того времени: пройти по нетронутым человеком лесам Европы тогда было гораздо сложнее, чем проплыть по полноводным рекам.

Успехи мореплавания были связаны с географическими особенностями того времени: пройти по нетронутым человеком лесам Европы тогда было гораздо сложнее, чем проплыть по полноводным рекам.

Кадр из сериала «Викинги»

У варягов-викингов была своя письменность — руны, причем неправильно думать, будто руны вырезались только на камнях. На самом деле, они встречаются и на металле (в первую очередь, на оружии), на костях и на том, что в России называется берестяными грамотами. Одна из таких грамот была найдена во время раскопок в Смоленске, но вообще скандинавы, по всей видимости, свой письменный язык выносили за пределы полуострова крайне неохотно: абсолютное большинство рунических камней найдено на территории Швеции (всего исследователи знают сегодня о 3314 камнях, из них 2835 находятся в Швеции, 133 — в Норвегии, 267 — в Дании и лишь меньше 80 — в остальных регионах, в основном на Британских островах). Уже одно это свидетельствует о том, что письменность не играла серьезной роли в жизни варягов, во всяком случае тех из них, кто выезжал за пределы Скандинавии. К тому же следует помнить, что словом «викинг» в скандинавских сагах называется не «воин», а безземельный, но лично свободный крестьянин.

К тому же следует помнить, что словом «викинг» в скандинавских сагах называется не «воин», а безземельный, но лично свободный крестьянин.

Если рунические надписи редко находят за пределами Скандинавского полуострова (это, в частности, является одним из главных аргументов противников норманнской теории возникновения Древнерусского государства — мол, если на его территории не было рунических надписей, то и самих варягов не было или их было совсем немного), то разнообразие оружия, открытого археологами, позволяет судить о том, насколько была развита военная культура варягов-викингов. Наиболее полное описание этого оружия в 1919 году дал норвежский археолог Ян Петерсен, автор классической для скандинавистов книги «Норвежские мечи викингов» (доступна в Сети на английском). В ней, в частности, говорится, что основным оружием викингов были мечи и копья, хотя в их погребениях часто находят и топоры, причем нередко — и то, и другое сразу. Мечи у викингов были одноручными, как правило обоюдоострыми, ими бились, держа в другой руке щит. В обязательное снаряжение викингов, помимо перечисленного, входили также метательные копья (сулицы), ножи (скрамасаксы) и луки со стрелами.

В обязательное снаряжение викингов, помимо перечисленного, входили также метательные копья (сулицы), ножи (скрамасаксы) и луки со стрелами.

Соблазнительно было бы сказать, что оружие викингов было гораздо лучше, чем у славянского населения, но это не совсем так: славяне также пользовались топорами и мечами, а с X века мечи стали вытесняться саблями.

Скандинавские (и не только скандинавские) историки пытаются представить викингов если не как совсем мирный, то, по крайней мере, невоинственный народ. В то же время о специализированных военных отрядах викингов ходит множество легенд. В первую очередь, речь идет о берсеркерах, которые, по всей видимости, действительно использовали грибы и алкоголь для подавления боли и для того, чтобы впасть перед битвой в особый воинственный экстаз. В состоянии этого экстаза они не различали своих и чужих, и под руку им лучше было не попадаться: берсеркеры (их еще называют берсерки) путешествовали на отдельных кораблях и шли в битву отдельным отрядом.

Военные подвиги викингов прославлены в дошедших до нас исландских и норвежских сагах, которые, впрочем, имеют позднюю датировку, уже после завершения эпохи викингов. Но судить о викингах только по ним, по крайней мере, недальновидно. «Говоря о варварстве викингов, не следует представлять их бескультурными грабителями, способными лишь на разрушение. Действительность была неизмеримо сложнее и противоречивее. Бесспорно, что в IX–XI вв. скандинавами двигала жажда добычи. Однако они не только воевали и занимались пиратством, но и торговали, заселяли и возделывали новые земли, открывали неизвестные до них страны», — писал один из самых известных российских историков-скандинавистов Арон Яковлевич Гуревич. Особенно несправедливо ассоциировать викингов исключительно с войнами при разговоре об их «восточной», а не «западной» истории.

Конец эпохи викингов на западе связывают, среди прочего, с христианизацией Скандинавии, а на востоке — с нарушением волжских путей, которые становились все менее безопасными, и, соответственно, с уменьшением притока серебра из Константинополя в Скандинавию. По экономике варягов-викингов, в том числе, ударило и то, что они больше не могли торговать захваченными на поле боя рабами: христианская вера не дозволяет порабощение единоверцев. Кроме того, безудержная боевая удаль больше не считалась безоговорочной добродетелью — Валгаллу для павших воинов заменил Рай для праведников.

По экономике варягов-викингов, в том числе, ударило и то, что они больше не могли торговать захваченными на поле боя рабами: христианская вера не дозволяет порабощение единоверцев. Кроме того, безудержная боевая удаль больше не считалась безоговорочной добродетелью — Валгаллу для павших воинов заменил Рай для праведников.

В истории России варяги перестали играть существенную роль вскоре после того, как помогли основать государственность, и в конце концов были ассимилированы местным населением. Наверняка Рюрик, отправившийся в восточные земли, не рассчитывал стать основателем одной из главных европейских империй. Для самих викингов куда больше было привычно самоуправление: на территории Скандинавии в VIII-IX веках были десятки маленьких отдельных княжеств без централизованной власти (больше — в горной Норвегии, меньше — в равнинной и континентальной Дании). Ни свои порядки, ни свою религию Рюрик привить славянам не сумел — да он, скорее всего, и не пытался.

История поиска » Вопрос слушателя

Архив категории «Вопрос слушателя»

20 июля 2010 г. Опубликовано lars under 12 Byzantine Rulers,Army,Byzantine,Listener Question,Lost to the West,Varangian Guard,Vikings

Опубликовано lars under 12 Byzantine Rulers,Army,Byzantine,Listener Question,Lost to the West,Varangian Guard,Vikings

Слушатель Вильгельм спросил, кто такие варяги и почему они занимают такое видное место в византийских военных делах.

Варяги были элитой византийской армии, очень похожей на преторианскую гвардию Древнего Рима или османских янычар. Изначально они состояли исключительно из викингов (которых империя нанимала в качестве наемников с 9 в.-й -й век), но после норманнского завоевания Англии к этой смеси добавился поток изгнанных англосаксов. К 12 веку англичан было так много, что их стали называть «англо-варяжской» гвардией. По мере упадка империи варяги тоже переживали тяжелые времена. К середине 14 века они в значительной степени перестали функционировать и последнее упоминание о них относится к первому десятилетию 15

Они появились относительно поздно в византийской истории. В 988 г. император Василий II, столкнувшись с серьезным восстанием, обратился за помощью к киевскому князю-викингу. В обмен на имперскую невесту принц послал с собой 6000 воинов, и Василий был так доволен их эффективностью, что сделал их своей постоянной телохранительницей. Их клятвы были даны ему лично — факт, о котором смущенно осознавал двор, — и они были размещены во дворце Буколеон, где они могли следить за вещами. Василий следил за тем, чтобы им давали щедрое жалованье, и называл их «варягами» — буквально «залоговыми людьми».

В обмен на имперскую невесту принц послал с собой 6000 воинов, и Василий был так доволен их эффективностью, что сделал их своей постоянной телохранительницей. Их клятвы были даны ему лично — факт, о котором смущенно осознавал двор, — и они были размещены во дворце Буколеон, где они могли следить за вещами. Василий следил за тем, чтобы им давали щедрое жалованье, и называл их «варягами» — буквально «залоговыми людьми».

Поскольку они были профессиональными бойцами, они были самыми ценными войсками в армии, состоящей в основном из наемников или рекрутов. Обычно более высокие и свирепые, чем их средиземноморские хозяева/противники, они также хорошо использовались в качестве инструментов пропаганды, чтобы вызвать благоговение перед мятежными подданными или запугать противоборствующие армии. В мирное время они могли действовать как полиция в Константинополе или выполнять церемониальные функции. На войне их обычно держали в резерве до критической фазы сражения, а затем отправляли туда, где бои были наиболее интенсивными.

Возможности разбогатеть обеспечили постоянный поток рекрутов, и лишь немногие вернулись домой с пустыми руками. После смерти императора они имели любопытное право совершить набег на казну и забрать все, что могли унести без посторонней помощи. Возможно, из-за этого они приобрели репутацию яростно преданных должности, но не обязательно занимающему престол.

Временами соблазны власти были слишком велики, чтобы сопротивляться им, и они господствовали над населением Константинополя — обычно в местных винных лавках. Их запои стали почти такими же легендарными, как их боевые навыки и посещение датского короля в 1199 году.0009-й

Похоже, его слова не возымели должного эффекта. Спустя столетие какой-нибудь смельчак назвал варягов «государевыми винными мешками».

Слушатель Пит спрашивает, следует ли считать Тостига Годвинсона героем. Довольно сложно составить точное представление о Тостиге, потому что, в отличие от других главных фигур 1066 года, ему не хватает хроники, написанной с его точки зрения. Он оказался не на той стороне во всех отношениях: для англичан он был предателем, для норманнов он был неуместен, а для норвежцев он был просто средством для достижения цели — презренной фигурой, предавшей собственного брата. Но Тостиг явно был человеком многих способностей — факт, который часто игнорируется. Будучи третьим сыном графа Годвина, его всегда немного затмевал старший брат Гарольд, но у него явно были семейные способности к политике. Его отец обеспечил ему влиятельный брак с дочерью графа Фландрии, и он быстро снискал расположение английского двора. Благодаря своему обаянию он стал любимым братом королевы Эдит и произвел такое впечатление на короля Эдуарда, что был назначен графом Нортумбрии в относительно молодом возрасте 30 лет. Это было трудным заданием по многим причинам. Нортумбрия была беспорядком, диким местом, контролируемым преступниками, где власть графа редко выходила за пределы внешней стены его дома.

Довольно сложно составить точное представление о Тостиге, потому что, в отличие от других главных фигур 1066 года, ему не хватает хроники, написанной с его точки зрения. Он оказался не на той стороне во всех отношениях: для англичан он был предателем, для норманнов он был неуместен, а для норвежцев он был просто средством для достижения цели — презренной фигурой, предавшей собственного брата. Но Тостиг явно был человеком многих способностей — факт, который часто игнорируется. Будучи третьим сыном графа Годвина, его всегда немного затмевал старший брат Гарольд, но у него явно были семейные способности к политике. Его отец обеспечил ему влиятельный брак с дочерью графа Фландрии, и он быстро снискал расположение английского двора. Благодаря своему обаянию он стал любимым братом королевы Эдит и произвел такое впечатление на короля Эдуарда, что был назначен графом Нортумбрии в относительно молодом возрасте 30 лет. Это было трудным заданием по многим причинам. Нортумбрия была беспорядком, диким местом, контролируемым преступниками, где власть графа редко выходила за пределы внешней стены его дома.

Тостиг, который сам был наполовину датчанином, энергично взялся за проблему и в течение пяти лет очистил графство, арестовав головорезов и твердо установив свой контроль. Но как только он оказался готовым затмить своего брата, все пошло не так. Его смешанная кровь должна была вызывать к нему расположение его подданных, но как южанина он был глубоко возмущен, а его привычка использовать датских наемников в качестве личной охраны еще больше оттолкнула его. Его твердое правление, поначалу столь необходимое для поддержания порядка, становилось все более жестким по мере того, как его наемные головорезы вымогали все более высокие налоги. Хуже того, он начал проявлять признаки иррационального поведения. Любое сомнение в его авторитете встречалось с чрезмерной жестокостью. Двое его самых важных тэнов, которых он подозревал в неповиновении, были заманены на встречу и казнены, а третий был убит.

Тостиг стоически перенес бы свое изгнание. У него была семья во Фландрии, и он мог бы прожить свою жизнь в богатстве и комфорте. Вместо этого он публично обвинил Гарольда в разжигании восстания в его графстве и ушел, поклявшись отомстить. Результатом стала смерть его союзников, его самого и, в конечном итоге, свержение английского королевства вместе с тем, что осталось от его семьи. Каким бы талантливым он ни был в начале, Тостиг закончил как довольно трагическая и жалкая фигура, бродившая по Северной Европе в поисках помощи, отвергнутая всеми, кого он встречал, кроме скучающего Хардрады.

По крайней мере, хоть какое-то искупление для его семьи. Его сын Скули Тостиссон Конгсфостре бежал в Норвегию, а его отпрыски проникли в датскую королевскую семью.

Слушатель Шейн спросил, оставили ли норманны письменные труды, кроме исторических. Ответ – решительное да. Они были плодовитыми писателями, и, к счастью, у нас есть многое из того, что они написали, особенно англо-нормандский материал. Помимо стихов, пословиц, бестиариев, псалтирей, комментариев к Библии, проповедей, руководств, инструкций и агиографий, у нас есть лирика, сатира (в основном высмеивающая духовенство или французов, критиковавших англичан), и драмы вроде 12 -й -й век, мистерия «Адам». Особой популярностью пользовались приключенческие романы («Ипомедон, Протесилай, Амадас и Идоина»), но самым известным образцом норманнской литературы является «Песнь о Роланде», самая ранняя копия которой написана Норманом и которая, возможно, исполнялась войсками Вильгельма. в битве при Гастингсе.

07 мая 2010 г. Опубликовано Ларсом в разделе Conspiracy,Hardrada,Harold,Hastings,Listener Question,Norman Centuries,Normans,Norway,Vikings

Слушатель Шейн спросил, договорились ли Вильгельм Завоеватель и Харальд Хардрада о совместном нападении на Англию. В конце концов, это могло бы объяснить некоторые любопытные поступки как Уильяма, так и Харальда. Герцог отложил свой отъезд в Англию, сославшись на отсутствие попутных ветров — не ждал ли он атаки Хардрады, чтобы отвлечь силы короля Гарольда? В том же духе, ослабил ли скандинавский захватчик свою оборону после «Стэмфорд Бридж», потому что он ожидал, что Гарольд будет связан в Гастингсе? У норманнов и викингов были глубокие связи и общий культурный фон, и не исключено, что они будут действовать вместе.

В конце концов, это могло бы объяснить некоторые любопытные поступки как Уильяма, так и Харальда. Герцог отложил свой отъезд в Англию, сославшись на отсутствие попутных ветров — не ждал ли он атаки Хардрады, чтобы отвлечь силы короля Гарольда? В том же духе, ослабил ли скандинавский захватчик свою оборону после «Стэмфорд Бридж», потому что он ожидал, что Гарольд будет связан в Гастингсе? У норманнов и викингов были глубокие связи и общий культурный фон, и не исключено, что они будут действовать вместе.

Это интригующая идея, но, в конечном счете, я думаю маловероятная. Хотя близкое время вторжений, безусловно, было взаимовыгодным, и Хардрада почти наверняка знал о планах Уильяма (он почти не удосужился сохранить их в секрете), ни один из мужчин не собирался делиться личностью. Вильгельм искренне верил, что он имеет наилучшие права на все королевство, и хотя его задержка с пересечением Ла-Манша оказалась случайностью, было бы слишком большим доверием сказать, что это была продуманная стратегия.

Если бы действительно существовало соглашение — что-то вроде раздела Англии, которое Кнут и Эдмунд Айронсайд заключили поколением раньше, — интересно предположить, что бы произошло. Это партнерство явно могло привести к катастрофе, поскольку ни один из мужчин не стал бы доверять другому ни на дюйм. Только вопрос времени, и они перегрызут друг другу глотки.

04 мая 2010 г. Опубликовано Ларсом под 12 византийскими правителями, Армией, Византией, Императором, Вопросом слушателя, Потерянными для Запада, Римской историей, Тактикой, Оружием

Слушатель Детлеф спросил, могу ли я дать краткий обзор византийской армии и описать изменения, которые она претерпела в истории империи. Оперативное слово здесь краткое но 1.) мы говорим о тысячелетии и 2.) я бывший учитель. Постараюсь быть кратким, но вас предупредили.

Оперативное слово здесь краткое но 1.) мы говорим о тысячелетии и 2.) я бывший учитель. Постараюсь быть кратким, но вас предупредили.

Почти каждый император, правивший дольше нескольких лет, вносил небольшие изменения в армию, а некоторые — Ираклий, Юстиниан, Василий II и т. д. — практически перестраивали ее с нуля. Обычно эти существенные изменения вносились в ответ на какой-нибудь кризис или катастрофу, и они дают хорошее «моментальное» представление о том, как римские легионы превратились в многоязычных наемников Константинополя.

Имперский Рим в основном зависел от массивных пехотных легионов, которые завоевывали его, но к третьему веку границы перестали расширяться, и империя перешла к обороне, чтобы не допустить проникновения этих надоедливых варварских племен. Это было трудно сделать, потому что набеги происходили с нескольких фронтов, а армия могла находиться только в одном месте в каждый момент времени. Диоклетиан решил эту проблему, разделив традиционные легионы на две части. «Пограничные» части были размещены в фортах вдоль границы в различных узких местах, чтобы остановить или замедлить силы вторжения, в то время как более сложные, мобильные «полевые» части могли быть быстро переброшены в горячие точки. Около четверти этих полевых отрядов составляла кавалерия — своего рода новинка для римлян — как тяжеловооруженные катафракты, так и конные лучники для поддержки действий. В общей сложности армии Диоклетиана, вероятно, насчитывали около 300 000 человек, рассредоточенных вдоль восточных и северных границ.

«Пограничные» части были размещены в фортах вдоль границы в различных узких местах, чтобы остановить или замедлить силы вторжения, в то время как более сложные, мобильные «полевые» части могли быть быстро переброшены в горячие точки. Около четверти этих полевых отрядов составляла кавалерия — своего рода новинка для римлян — как тяжеловооруженные катафракты, так и конные лучники для поддержки действий. В общей сложности армии Диоклетиана, вероятно, насчитывали около 300 000 человек, рассредоточенных вдоль восточных и северных границ.

Эта базовая система оставалась в силе до пятого века, когда Юстиниан реформировал полевую армию. Базовое подразделение было уменьшено в размерах, чтобы сделать его более мобильным, и армия в целом стала намного разнообразнее. В дополнение к туземным войскам существовали «федераты» — обычно варварская кавалерия под командованием римского генерала — и «союзники» — группы гуннов или готов, связанные соглашением с империей о предоставлении услуг. В отличие от федератов, союзниками командовали их собственные офицеры, и они сражались по-своему. Юстиниан также сократил общую численность армии, чтобы сократить расходы. Общая численность имперских сил в конце его правления, вероятно, составляла около 150 000 человек, несмотря на то, что они более чем удвоили территорию империи.

Юстиниан также сократил общую численность армии, чтобы сократить расходы. Общая численность имперских сил в конце его правления, вероятно, составляла около 150 000 человек, несмотря на то, что они более чем удвоили территорию империи.

В 7 веке давление со стороны персов и халифата вынудило преемников Юстиниана — вероятно, Ираклия или его внука Константа II — радикально преобразовать армию. Полевая армия была сокращена примерно до 80 000 человек (теперь называемых тагматами), а вместо пограничных войск в фортах на приграничных землях расселились ветераны. Эта система называлась «Тема», и она оказалась чрезвычайно успешной. Империи больше не приходилось нести расходы на пограничные войска, но армиям вторжения по-прежнему приходилось бороться с опытными, закаленными в боях солдатами на границе.

Система фем сработала настолько хорошо, что македонские императоры смогли перейти в наступление и оттеснить Халифат. Ко времени смерти Василия II в 1025 году полевая армия насчитывала, вероятно, около 250 000 человек и была гораздо более эффективной, чем что-либо в Западной Европе или на мусульманском Востоке. По иронии судьбы в этот период также наблюдался упадок Themes. Состоятельные аристократы скупали землю на границах, а мелких фермеров все больше вытесняли. Этот процесс ускорился после смерти Василия и к 119 г.0009-й -й век обширные поместья заменили солдатские общины, полностью разрушив систему фем.

По иронии судьбы в этот период также наблюдался упадок Themes. Состоятельные аристократы скупали землю на границах, а мелких фермеров все больше вытесняли. Этот процесс ускорился после смерти Василия и к 119 г.0009-й -й век обширные поместья заменили солдатские общины, полностью разрушив систему фем.

Империя заполнила этот пробел, наняв наемников — нездоровая привычка, которая на данный момент поддерживалась внушительными имперскими золотыми запасами. Тем временем гражданская война и политическая нестабильность уничтожили великолепную полевую армию Убийцы Болгар, превратив ее в сборище ополченцев, личного окружения и, конечно же, наемников. Ко времени прибытия способных императоров Комнинов в 12 9 г.0009-го -го века армия была разорена, и им пришлось начинать заново. За несколько десятилетий они подготовили профессиональных, дисциплинированных военных численностью около 40 000 человек, состоящих из местных войск, рекрутов из разных провинций и иностранных отрядов, таких как варяги. Он был сильно централизован и работал хорошо, но зависел от компетентного и сильного императора.

Он был сильно централизован и работал хорошо, но зависел от компетентного и сильного императора.

При Ангели этот тип руководства явно отсутствовал, и новой армии было позволено прийти в упадок, поскольку казна была истощена щедрыми расходами. Когда нужны были солдаты, привлекались наемники или покупались дорогие и унизительные перемирия. Потеря Малой Азии привела к нехватке людей, а зависимость Анжели от наемников распространилась на почти самоубийственные действия по расформированию имперского флота и доверию военно-морской обороны итальянским морским республикам Венеция и Генуя. Позже Анджели отчаянно давал земельные наделы в обмен на военную службу, но злоупотребление этой практикой привело к феодализации. Провинции начали искать защиты у местных силовиков, и центральная власть рухнула.

После Крестового похода 4 th у империи не было ни населения, чтобы обеспечить армию, ни денег, чтобы купить наемников, поэтому они в основном полагались на дипломатию (или унизительный статус вассала), чтобы отразить удар . Когда в 1453 году наступил окончательный конец, империя могла собрать только около 7000 солдат, и большая часть этого количества была эквивалентна полиции Константинополя. Это было далеко от 300 000 тысячелетий назад, но, как они прекрасно показали, героизм не зависит от численной силы.

Когда в 1453 году наступил окончательный конец, империя могла собрать только около 7000 солдат, и большая часть этого количества была эквивалентна полиции Константинополя. Это было далеко от 300 000 тысячелетий назад, но, как они прекрасно показали, героизм не зависит от численной силы.

28 апреля 2010 г. Опубликовано Ларсом в разделе Army,French,Harold,Hastings,Listener Question,Norman Centuries,Normans

Слушатель Стив спросил: «Как вы думаете, что бы произошло, если бы Гарольд победил Уильяма при Гастингсе?»

Всегда опасно начинать говорить о том, как сложилась бы история, если бы какой-то ключевой момент сложился иначе, но строить догадки интересно. Гарольд, несомненно, вышел бы из Гастингса с довольно грозной репутацией, отразив два полномасштабных вторжения и более раннюю серию набегов валлийцев. (Королю Альфреду Великому — единственному британскому государю, заслужившему этот титул, — удалось сохранить только половину своего королевства). Нормандия, напротив, была бы хаотичной, если бы Вильгельм не выжил в битве. Забавно, если бы сильный Гарольд ответил взаимностью и вмешался, но англосаксы никогда не были настроены так агрессивно, как норманны. Также маловероятно, что они вторглись бы в Шотландию или Ирландию, как это сделали норманны, возможно, в лучшем случае согласившись на своего рода признание «сверхкороля» различными шотландскими кланами. В таком случае не было бы ни «Акта Союза», ни Великобритании, ни, конечно, Британской империи. Фактически, Англия, вероятно, осталась бы частью северной сферы, подобно Исландии или Норвегии. У него действительно были установлены торговые связи с франками и Нидерландами, но как в культурном, так и в лингвистическом отношении его больше привлекала скандинавская орбита.

Забавно, если бы сильный Гарольд ответил взаимностью и вмешался, но англосаксы никогда не были настроены так агрессивно, как норманны. Также маловероятно, что они вторглись бы в Шотландию или Ирландию, как это сделали норманны, возможно, в лучшем случае согласившись на своего рода признание «сверхкороля» различными шотландскими кланами. В таком случае не было бы ни «Акта Союза», ни Великобритании, ни, конечно, Британской империи. Фактически, Англия, вероятно, осталась бы частью северной сферы, подобно Исландии или Норвегии. У него действительно были установлены торговые связи с франками и Нидерландами, но как в культурном, так и в лингвистическом отношении его больше привлекала скандинавская орбита.

Другим очевидным изменением будет лингвистическое; английского языка, каким мы его знаем, не существовало бы (около 60% основано на латыни или французском языке) и он был бы намного ближе к немецкому. Англия до завоевания также в целом была менее эффективной и более «демократичной», поскольку король формально избирался Витаном. Уильям значительно укрепил монархию и ввел как феодализм, так и характерные замки, которые до сих пор усеивают сельскую местность. Учитывая, что норманнские короли стояли выше закона, демократия, возможно, возникла быстрее при потомках Гарольда, хотя это, безусловно, весьма спорно.

Уильям значительно укрепил монархию и ввел как феодализм, так и характерные замки, которые до сих пор усеивают сельскую местность. Учитывая, что норманнские короли стояли выше закона, демократия, возможно, возникла быстрее при потомках Гарольда, хотя это, безусловно, весьма спорно.

Наконец, без норманнского завоевания английский король не имел бы претензий на французский престол и, предположительно, избежал бы столетней войны. Без этой великой объединительной борьбы французская монархия была бы ослаблена и, возможно, не стала бы так быстро централизованным государством. Хотя Франция, возможно, и не разделила бы судьбу Германии, она, безусловно, не была бы той державой, которой она стала к 17 900 10 векам.

Можно продолжать и продолжать в том же духе, но чем дальше мы удаляемся от события, тем менее оно правдоподобно. По крайней мере, при жизни Гарольда народ Англии был бы намного счастливее, если бы он одержал победу при Гастингсе.

11 апреля 2010 г. Опубликовано lars under 12 Byzantine Rulers,Byzantine,Listener Question,Lost to the West,Muslim,Normans,Pape

Слушатель Джон спросил, почему Урбан II не возглавил крестовый поход, поскольку он, похоже, использовал его для увеличения папской власти престиж. Причин его неучастия было много. Он мог бы использовать уважительное оправдание слишком большого количества других обязанностей — каждый коронованный глава Европы отказывался от участия в этом, — но гораздо лучшим оправданием была безопасность. Армии крестоносцев предстояло пройти пешком от Западной Европы до Иерусалима, почти на каждом шагу сражаясь с враждебными силами. Вероятность успеха была маловероятна, возможность смерти или пленения была почти неизбежна, а мысль о наместнике Христа как о узнике ислама была ужасной. Если бы Папа был схвачен, а затем насильственно обращен в христианство, символический ущерб был бы огромным.

Причин его неучастия было много. Он мог бы использовать уважительное оправдание слишком большого количества других обязанностей — каждый коронованный глава Европы отказывался от участия в этом, — но гораздо лучшим оправданием была безопасность. Армии крестоносцев предстояло пройти пешком от Западной Европы до Иерусалима, почти на каждом шагу сражаясь с враждебными силами. Вероятность успеха была маловероятна, возможность смерти или пленения была почти неизбежна, а мысль о наместнике Христа как о узнике ислама была ужасной. Если бы Папа был схвачен, а затем насильственно обращен в христианство, символический ущерб был бы огромным.

Однако это не означает, что это не предполагалось. Идея крестового похода впервые пришла в голову предшественнику папы Урбана Григорию VII. Его первоначальный план состоял в том, чтобы возглавить ее лично и оставить дома немецкого императора Генриха IV, чтобы тот позаботился о церкви. Ирония, конечно, в том, что спор об инвеституре разгорелся почти сразу же: император назвал Папу несколькими именами, Папа отлучил (и низложил) императора, и с тех пор началась война.

07 апреля 2010 г. Опубликовано lars в разделе Army,Listener Question,Norman Centuries,Normans,Tactics,Weapons

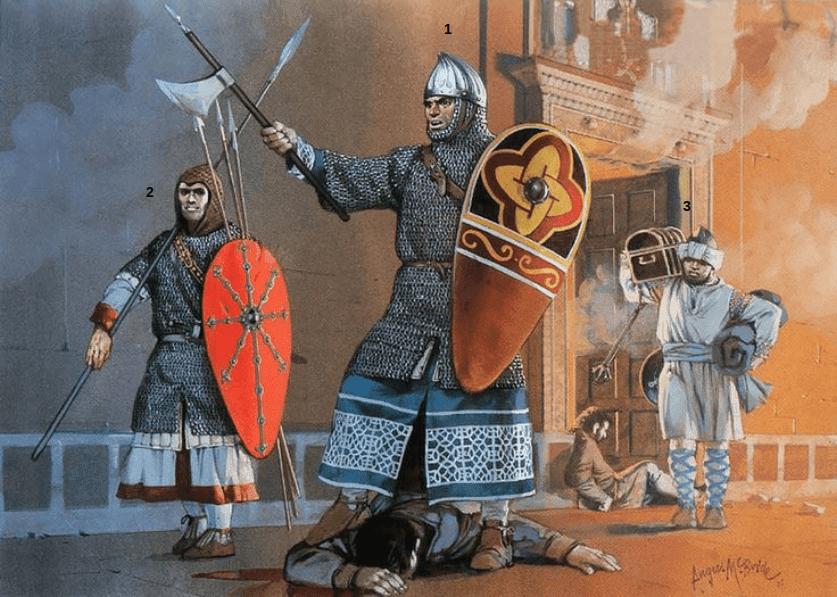

Слушатель Уильям спросил, как выглядела нормандская армия и какую тактику она использовала.

По сегодняшним меркам норманны обычно выставляли небольшие армии. Роже де Отвиль переправился на Сицилию, чтобы начать свое грандиозное вторжение, имея всего 270 рыцарей, и сумел захватить Мессину и Палермо менее чем с 500. В течение следующих тридцати лет его армия, вероятно, никогда не превышала 700 рыцарей, но смогла победить сарацинские армии более чем 15. раз его размер. Однако когда норманнам угрожала опасность, они могли выставить более крупные силы. В Чивитате было 3000 рыцарей и столько же пехоты, а армия Вильгельма Завоевателя, скорее всего, насчитывала около 7000 человек. (Я должен упомянуть, что количество войск, как известно, трудно вычислить — средневековые авторы любили преувеличивать свои цифры)

Стандартные силы состояли из двух основных частей — легковооруженных пехотинцев и тяжелой кавалерии. По большей части пехота носила кольчугу и копье или копье, в то время как рыцари имели в дополнение меч. Это было самое ценное оружие рыцаря и символ его ранга. В отличие от копья, которое часто терялось или ломалось в бою, меч был более прочным и обычно передавался из поколения в поколение. Ему часто давали личное имя, а иногда на лезвии выгравировали религиозные надписи. В дополнение к этому, некоторые норманнские рыцари несли массивные топоры своих предков-викингов (ужасное оружие, которое могло отрубить конечности одним ударом), а на гобелене из Байё четко изображены конные воины, использующие лук, хотя норманнские образцы не сохранились.

По большей части пехота носила кольчугу и копье или копье, в то время как рыцари имели в дополнение меч. Это было самое ценное оружие рыцаря и символ его ранга. В отличие от копья, которое часто терялось или ломалось в бою, меч был более прочным и обычно передавался из поколения в поколение. Ему часто давали личное имя, а иногда на лезвии выгравировали религиозные надписи. В дополнение к этому, некоторые норманнские рыцари несли массивные топоры своих предков-викингов (ужасное оружие, которое могло отрубить конечности одним ударом), а на гобелене из Байё четко изображены конные воины, использующие лук, хотя норманнские образцы не сохранились.

Это оружие и доспехи не сильно отличались от других армий того времени, но именно в стратегии норманны действительно преуспели. Они были чрезвычайно организованы и дисциплинированы — в отличие от многих своих противников — и способны выполнять сложные маневры. Их кавалерия действовала группами от 25 до 50 человек, известными как конруа, которые могли действовать независимо или объединяться в более крупные отряды. Они были мобильными машинами для убийства, и их атаку было практически невозможно остановить, но в тех редких случаях, когда кавалерийская атака оказывалась неэффективной (как при Гастингсе), они также могли проявлять замечательную тактическую гибкость. В случае с Гастингсом они осуществили серию притворных отступлений, которые выманили англичан с их холма, а затем развернулись, чтобы уничтожить их небольшими группами. При необходимости рыцари также спешивались и сражались как пехота или образовывали клин, способный прорвать даже самую надежную оборону. Однако, возможно, главным нормандским качеством в бою была готовность приспосабливаться. Великий граф Рожер эффективно использовал морской транспорт для перемещения своих людей, несмотря на полное незнание кораблей, а Роберт Гвискар принял византийскую тактику для борьбы с императором Алексеем Комнином. За поколение, завоевавшее южную Италию и Сицилию, Роджер II командовал армией, состоящей из сарацинской пехоты, греческих генералов и норманнской кавалерии, которая была одной из самых сильных в христианском мире.

Они были мобильными машинами для убийства, и их атаку было практически невозможно остановить, но в тех редких случаях, когда кавалерийская атака оказывалась неэффективной (как при Гастингсе), они также могли проявлять замечательную тактическую гибкость. В случае с Гастингсом они осуществили серию притворных отступлений, которые выманили англичан с их холма, а затем развернулись, чтобы уничтожить их небольшими группами. При необходимости рыцари также спешивались и сражались как пехота или образовывали клин, способный прорвать даже самую надежную оборону. Однако, возможно, главным нормандским качеством в бою была готовность приспосабливаться. Великий граф Рожер эффективно использовал морской транспорт для перемещения своих людей, несмотря на полное незнание кораблей, а Роберт Гвискар принял византийскую тактику для борьбы с императором Алексеем Комнином. За поколение, завоевавшее южную Италию и Сицилию, Роджер II командовал армией, состоящей из сарацинской пехоты, греческих генералов и норманнской кавалерии, которая была одной из самых сильных в христианском мире.

В конце концов, их успех во многом зависел от двух факторов: харизматичного лидера и изрядной доли удачи. Они были одарены рядом блестящих тактиков и влиятельных личностей — среди прочих Вильгельма Завоевателя, Роберта Гвискара, Роже де Отвиля и Роже II — которые полностью следовали знаменитому принципу Плиния «Фортуна сопутствует смелым!»

30 марта 2010 г. Опубликовано Ларсом в Дании, Вопрос слушателя, Норманские века, Норманны, Норвегия, Происхождение, Ролло, Викинги

Слушатель Эрик спросил, правдивы ли средневековые слухи о том, что легендарный Хрольфр Грейнджер — человек настолько огромный, что ни одна лошадь не могла выдержать его веса — на самом деле был Ролло из Нормандии.

Хотите верьте, хотите нет, но в начале 20-го -го -го века этот вопрос стал предметом таких яростных дебатов, что он вылился в национальные газеты и стал предметом нескольких гневных обличений. В 1911 году исполнилось 1000 лет со дня основания Нормандии, и скандинавы очень гордились своим родным сыном. Беда была в том, что никто точно не знал, откуда взялся Ролло, и на него претендовали и Дания, и Норвегия. Норвегия особенно гордилась своим ярко выраженным национальным характером (они только что откололись от Швеции в 1905) и не собирался позволять Дании украсть их славу.

Беда была в том, что никто точно не знал, откуда взялся Ролло, и на него претендовали и Дания, и Норвегия. Норвегия особенно гордилась своим ярко выраженным национальным характером (они только что откололись от Швеции в 1905) и не собирался позволять Дании украсть их славу.

Особенно яростным спор сделал тот факт, что достоверной информации о происхождении Ролло очень мало. Самый ранний источник (Рихер из Реймса, около 996 г.) дает Ролло датское происхождение, но он не делает различий между какими-либо викингами, называя их всех датчанами. Откуда именно взялась каждая бродячая банда налетчиков, было не так важно для тех, кто должен был отбиваться от них. С другой стороны, скандинавские саги (около 12 9 г.0009-го -го века) все утверждают, что Ролло (которого они называют Хрольфом Грейнджером) был из Норвегии, как и французский Chronicon de gestis Normannorum и валлийский Historia Gruffud vab Kenan . Сами норманны разделились по этому поводу. Дудо Сен-Квентинский (1030 г. ) дал Ролло датского отца, а Джеффри Малатерра (1090 г.) дал ему норвежского.

) дал Ролло датского отца, а Джеффри Малатерра (1090 г.) дал ему норвежского.

Правда, к сожалению, в том, что у нас, вероятно, никогда не будет убедительных доказательств в любом случае. Я склонен думать, что скандинавский рассказ о Хролфре Грейнджере содержит изрядную долю легенд, но может быть слабо связан с Ролло. Средневековые источники, когда удосужились разграничить разные группы викингов, обычно склонялись на сторону норвежского происхождения. Вряд ли герметичный корпус, но, скорее всего, лучшее, что мы можем сделать.

Хрисолорас

Слушатель Герардо спросил, действительно ли Возрождение можно отнести к влиянию Византии. Я думаю, будет слишком далеко, чтобы сказать, что византийские эмигранты вызвали Ренессанс, но они, безусловно, сформировали его. Западная Европа заново открывала для себя свое классическое прошлое и была особенно очарована Древней Грецией, когда прибыли византийские деятели, такие как Плетон, Хрисолорас и Кидон. Они выступили катализатором уже начавшегося движения, обучая некоторых из самых ранних деятелей эпохи Возрождения. Изучение греческого языка, вымершее в средневековой Европе, было вновь введено, и Запад заново познакомился с гигантами греческой учености. Возрождение, несомненно, произошло бы без этих прямых византийских влияний, но оно было бы гораздо беднее из-за их отсутствия.

Изучение греческого языка, вымершее в средневековой Европе, было вновь введено, и Запад заново познакомился с гигантами греческой учености. Возрождение, несомненно, произошло бы без этих прямых византийских влияний, но оно было бы гораздо беднее из-за их отсутствия.

« Предыдущее — Следующее »

12 вещей, которые вы должны знать

Tágma tōn Varángōn ) при показном дворе Восточной Римской империи (Византийской империи). Вероятно, одна из самых известных воинских частей в истории, Варяжская гвардия в период своего расцвета отвечала за защиту «римского» императора; таким образом, намекая на невероятный размах, когда могущественных византийских императоров лично охранял полк иностранных истребителей. Однако, помимо своих «охранных» обязанностей, варяги время от времени выходили на поле боя — и таким образом они заработали себе жестокую репутацию как на европейских, так и на азиатских театрах военных действий. Итак, без лишних слов, давайте взглянем на десять невероятных фактов, которые вы должны знать о Варяжской гвардии.

- Введение

- Кем были варяги?

- Выкован гражданской войной «греков»

- Контрастный статус наемников и королевской гвардии

- Англо-саксонское соединение

- Этническая принадлежность и количество охранников варанджиан

- Смешанная тактика и Pelekys AX

- Противодействие пиратство и полицейские улицы

- ВИНЕСКИНСКИЕ ПЕРЕМЕНИЯ 9016 2 9016 2

- ВИНЕСКИНСКИЕ ПЕРЕДИНА ДЛЯ ВРЕМЕНИ 9016 2 9016 2

- ВИНЕСКИНС Харальд Хардрада из Варяжской гвардии

- Упадок Варяжской гвардии

- Почетная грамота – Варяжский бюстгальтер и рунические камни

Восточная Римская империя (или Византийская империя) по-прежнему была самым богатым политическим образованием в Европе в средние века, и поэтому ее столица Константинополь привлекала захватчиков (в поисках грабежа) и наемников (в поисках оплаты) одинаковый В том же духе воины и авантюристы Руси также были очарованы ее богатствами.

Теперь Русь сама по себе представляла собой свободную федерацию славянских торговых городов и деревень, разбросанных по территории современной России и Украины. Эти поселения, как и Киев, контролировались изначально шведской элитой (прибывшей из Скандинавии в эпоху викингов). Со временем эти норманны смешались с местным населением (в основном славянами), что привело к возникновению правящего класса Киевской Руси, состоящего из князей, дворян и их вооруженных вассалов.

В любом случае отряды этих бродячих, но честолюбивых бойцов скандинавского происхождения постепенно начали тяготеть к Константинополю (русы называли его Миклагард — «Великий город» или «Город Михаила») — некоторые для дерзких набегов и другие для прибыльной торговли. А к концу IX века нашей эры византийские писатели именовали их как варягов (или Варяжская Русь).

Эти варяги, совершая набеги небольшими группами, обычно терпели поражение от превосходящих византийских сил. Однако, что интересно, многие современные византийские летописцы со смесью отвращения, страха и признательности догадывались о том, что «скандинавы были страшны и видом, и снаряжением, нападали с безрассудной яростью и не заботились ни о потере крови, ни о своих ранах».

Осознавая свой потенциал, византийские военные и флот даже использовали некоторых из этих пламенных варяжских наемников, о чем свидетельствует присутствие скандинавских контингентов как в итальянской экспедиции в 936 г. н.э., так и в сирийской экспедиции в 955 г. н.э.

Наконец, следует отметить, что сам термин варяг (древнескандинавский: Væringjar ; греческий: Βάραγγοι или Varangoi ) открыт для этимологических споров. Однако большинство ученых склонны соглашаться с тем, что оно происходит от древнескандинавского 9.0055 væringi , который представляет собой соединение vár «клятва или обет верности» и gengi «товарищ или товарищество». Проще говоря, термин «варяг» можно примерно перевести как «заклятый товарищ», что оказалось удачной категоризацией, поскольку более поздняя история была свидетелем их многочисленных подвигов.

Выкован гражданской войной «греков» Василий II в окружении своей царской гвардии. Иллюстрация Джузеппе Рава

Иллюстрация Джузеппе РаваКак и в случае с бесчисленными эпизодами истории, именно внутренние беспорядки привели к значительным изменениям в делах империи. На этот раз это было вызвано гражданской войной в Византийской империи, в которой император Василий II Багрянородный столкнулся с мятежником Вардхасом Фокасом. Последний смело двинулся на Константинополь со своей армией к 9 г.87 г. н.э.

Отчаянно нуждаясь в подкреплении, византийский император обратился за военной помощью к Владимиру Великому, великому князю Киевской Руси. Владимир увидел в этой сделке свою возможность и быстро отправил около 6000 человек на помощь римскому императору.

Согласно старинным источникам (таким, как Русская Первая летопись, составленная в 1113 г. н.э.), эти люди якобы были неуправляемыми и не получали жалованья – и поэтому князь был весьма рад «отправить» «варваров с топорами» «грекам». из далекого царства.

Однако, поступив на службу к Василию II (в 988 г. н.э.), группа доказала свою храбрость в различных военных столкновениях, что в конечном итоге позволило императору сокрушить повстанческую армию и ее командиров. Один летописец мрачно отметил, как эта свирепая банда воинов «бодро рубила» врагов на куски по приказу византийского императора.

Один летописец мрачно отметил, как эта свирепая банда воинов «бодро рубила» врагов на куски по приказу византийского императора.

В политической сфере произошло еще одно важное событие – русский князь Владимир Великий принял православие (государственную религию Византийской империи) и даже женился на принцессе Анне Византийской. Это открыло путь для дальнейшего «пополнения» воинов с Руси.

Итак, к концу 10 века (и началу 11 века) император Василий II всей душой использовал своих варягов, и успешно вел походы вдоль и поперек, от Леванта до Грузии. Эти обширные кампании закалили «иноземных» воинов-русов в дисциплинированную армию, составившую ядро Императорской гвардии Византийской империи. Так была выкована знаменитая Варяжская гвардия – символ могущества Императорского престола.

Иллюстрация Джузеппе Рава Использование наемников было торговой маркой византийской военной истории даже в более ранние века. А вот вербовка варягов (Василием II) конечно была разная по размаху, просто из-за фактора лояльности. В связи с этим император искренне не доверял местной византийской гвардии.

В связи с этим император искренне не доверял местной византийской гвардии.

По сути, как упоминал историк д-р Раффаэле Д’Амато (в своей книге Варяжская гвардия: 988-1453 ) , варяги специально использовались для того, чтобы быть верными своему хозяину – Императору. В этом отношении, в отличие от большинства других наемников, они были преданными своему делу, невероятно хорошо обученными, снабженными лучшими доспехами и, что наиболее важно, преданными своему господину.

Это чувство преданности проявлялось много раз в ходе истории, с одним особым случаем, связанным с великим Алексиосом Комненосом. После восстания Комнин предстал перед воротами Константинополя со своей превосходящей армией, а саму столицу защищали лишь некоторые имперские воины, в том числе варяжская гвардия и несколько других наемников.

Но, несмотря на шаткое положение, варяги оставались верными императору Никифору III Ботаниату до последнего момента, пока сам правитель не отрекся от престола в пользу бескровного переворота. Достаточно сказать, что гвардия сохранилась и после прихода к власти Комнина.

Достаточно сказать, что гвардия сохранилась и после прихода к власти Комнина.

С другой стороны, возникает вопрос — тогда почему Варяжскую гвардию до сих пор называют простой наемной группой? Ну, ответ относится к практичности придворной политики. В отличие от других полков Имперской Гвардии, Варяжская Гвардия (в основном) не была подвержена политическим и придворным интригам; они не находились под влиянием провинциальных элит и простых граждан.

Кроме того, учитывая их прямое командование Императором, «наемные» варяги активно участвовали в различных столкновениях по всей империи, что делало их эффективной боевой единицей, а не просто выполняющей церемониальные функции королевской гвардии.

Англо-саксонская связь Как мы упоминали ранее, Варяжская гвардия первоначально формировалась в основном из воинов и авантюристов из Руси , которые, как правило, имели шведское происхождение. Однако к концу XI века этих «скандинавов» постепенно вытеснили англосаксы из Британии. У этого масштаба была социально-политическая сторона, поскольку большая часть Англии была захвачена норманнами при Вильгельме Завоевателе (после 1066 г. н.э.).

У этого масштаба была социально-политическая сторона, поскольку большая часть Англии была захвачена норманнами при Вильгельме Завоевателе (после 1066 г. н.э.).

В результате коренной англо-саксонской военной элите этих земель пришлось искать возможности в другом месте, что дало толчок мини-волнам миграции из Британии на побережье Черного моря, а затем, в конечном счете, в Восточную Римскую империю.

Интересно, что многие византийские командиры приветствовали этих беженцев с Британских островов, а некоторые даже придумывали пропагандистские меры, провозглашавшие прибытие «английских» англосаксов равными верности римско-британских солдат древних времен ( когда Британия была римской провинцией).

Фактически, современные источники говорят о том, что на улицах Константинополя на самом деле говорили по-английски, намекая таким образом на присутствие множества англосаксонских наемников. И почти по поэтической справедливости всего через пятнадцать лет после битвы при Гастингсе (где англосаксы потерпели сокрушительное поражение от норманнов в 1066 г. н.э.) группа английских ветеранов получила шанс отомстить – в битве при Диррахионе (1081 г. н.э.). ).

н.э.) группа английских ветеранов получила шанс отомстить – в битве при Диррахионе (1081 г. н.э.). ).

На этот раз они составили основу Варяжской гвардии (под командованием Алексиоса Комненоса), в то время как они противостояли норманнам из южной Италии (под командованием Роберта Гвискара). К несчастью для англо-саксонского контингента, они слишком стремились бросить вызов своему врагу, поэтому, сломав их строй, варяги атаковали правый фланг норманнов.

Их первоначальный удар был разрушительным для армии Гвискара. Но как только прилив прекратился, большая часть варяжской гвардии оказалась в окружении, и ее численность оказалась в плачевном меньшинстве. Из-за усталости и тяжелых доспехов группа была в основном уничтожена по частям контратакой Нормана.

Этническая принадлежность и численность варяжской гвардии Иллюстрация Джузеппе Рава Мы уже говорили о том, что первые члены варяжской гвардии происходили в основном из Руси , а к концу XI века постепенно вытеснялись ‘ Английский’. Но это не обязательно означает, что охрана состояла исключительно из этих двух групп.

Но это не обязательно означает, что охрана состояла исключительно из этих двух групп.

На самом деле шведских варягов с первоначальных времен часто сопровождали их норвежские собратья, прибывшие непосредственно из Скандинавии (в отличие от России). Точно так же к 11 веку датчане также прибыли на византийские берега вместе с англосаксами.

Кроме того, согласно современным источникам (например, Льву Остийскому) – на которые ссылается доктор Д’Амато, есть упоминания о людях «гуалани», служивших в Варяжской гвардии. Историки не уверены в их происхождении, с гипотезами, идентифицирующими «гуалани» как валлийцев, а в некоторых случаях как влахов (восточноевропейских).

Помимо плавильного котла разных национальностей, всегда остается вопрос о фактическом количестве, которое присутствовало в Варяжской гвардии. Во времена Василия II эта цифра держалась на уровне более или менее 6000 человек. Но цифры, согласно источникам, после XI века продолжали колебаться – хотя большая их часть касалась участвовавших в сражениях варягов, а эти воины, возможно, были лишь частью всей варяжской гвардии в полном составе.

В любом случае цифры колеблются от 4500 человек до ничтожных 540 человек. К концу 13 века нашей эры численность (вероятно) официально снизилась до 3000 человек. К тому времени Варяжская гвардия составляла половину из Такси (основная армия Никейской империи), а другую половину составляли Вардариотай , которые были мадьярами (венграми) по происхождению.

Смешанная тактика и Пелекис ТопорСуществует множество литературных источников, рассказывающих о доблести Варяжской Гвардии на полях сражений. Однако на удивление мало известно о том, как они на самом деле действовали в боях с точки зрения тактики. Теперь, учитывая их склонность к владению топорами и ношению тяжелых доспехов, можно с уверенностью предположить, что Варяжская гвардия действовала как пехотное формирование на оборонительных позициях на стороне Императора.

Однако были случаи, когда варяги выстраивались в авангарде армии при поддержке Вардариотай , которые действовали как опытные конные лучники во времена Алексиоса Комненоса. По сути, этот контрастный состав обеспечивал эффективный тактический прицел ударных и ракетных частей.

По сути, этот контрастный состав обеспечивал эффективный тактический прицел ударных и ракетных частей.

Но были и сценарии, когда Варяжская гвардия была развернута в тылу для защиты драгоценного обоза, в то время как они поддерживали другие соединения тяжелой пехоты восточно-римской армии. Проще говоря, такая смена позиций на поле, возможно, отражала адаптируемую «смешанную» тактику, которую предпочитали варяги, подтверждая тем самым их элитный военный статус. С этой целью было почти принято позволять варягам брать первые грабежи с завоеванного поселения.

В любом случае, популярный образ варяга-гвардейца, как правило, возвращается к высокому мужчине в тяжелых доспехах с огромным топором на плече. Этот внушительный топор включал в себя так называемый Pelekys , смертоносное двуручное оружие с длинным древком, похожее на знаменитый датский топор. Следовательно, варягов часто называли pelekyphoroi на средневековом греческом языке.

Теперь интересно, в то время как более ранние модели Pelekys , как правило, имели головы в форме полумесяца, в более поздних версиях форма менялась, что намекало на более «персонализированные» стили, предпочитаемые охранниками. Что касается размеров, то прочный боевой топор нередко достигал впечатляющей длины в 140 см (55 дюймов) — с тяжелым наконечником длиной 18 см (7 дюймов) и шириной лезвия 17 см (6,7 дюйма).

Что касается размеров, то прочный боевой топор нередко достигал впечатляющей длины в 140 см (55 дюймов) — с тяжелым наконечником длиной 18 см (7 дюймов) и шириной лезвия 17 см (6,7 дюйма).

С их наследием викингов и Рус традициями дальнего мореплавания от варягов ожидалось наличие морских навыков. Таким образом, помимо маневров на поле боя и дворцовых обязанностей, некоторые из более молодых (или менее опытных) членов Варяжской гвардии были выбраны для настоящей охоты на пиратов. Эти гвардейцы размещались на специально изготовленных легких кораблях морской пехоты под названием ousiai и работали в унисон с другими норвежскими и русскими наемниками.

Но помимо славных подвигов в битвах и авантюрных морских рейдов, Варяжская гвардия выполняла и более приземленные обязанности, например охраняла улицы Константинополя. Они скорее заработали себе жестокую репутацию, поскольку были известны соблюдением строгих законов и арестами политических противников императора.

И как продолжение их предполагаемой свирепости и склонности к насилию, некоторые варяги также использовались в качестве тюремщиков из-за их «специализации» в методах пыток. Интересно, что Георгий Пахимерес, греческий историк и философ XIII века, говорил об одном таком вожде (9).0055 epistates ) тюремных охранников, чье прозвище было Erres ek Englinon или «Гарри из Англии».

Бурдюки византийского императора Иллюстрация Ангуса МакбрайдаХотя мы уже упоминали ранее, что варяги использовались в качестве строгих стражей порядка в столице, они сами не слишком сопротивлялись нарушению определенных законов приличия. Как упомянул доктор Д’Амато , одной из причин их шумного характера, возможно, была их заметная любовь к греческому вину.

Часто уничижительно называемые «Императорскими бурдюками», их абсурдное пьянство часто доставляло стражникам неприятности – с двумя конкретными инцидентами даже с участием пьяных гвардейцев, напавших на собственного императора. Помимо пристрастия к алкоголю (которое иногда перерастало в злоупотребление), варяги также были известны своей страстью к посещению публичных домов, а также любовью к другим «греческим» вещам, таким как скачки на ипподроме и зрелища.

Помимо пристрастия к алкоголю (которое иногда перерастало в злоупотребление), варяги также были известны своей страстью к посещению публичных домов, а также любовью к другим «греческим» вещам, таким как скачки на ипподроме и зрелища.

Учитывая их статус элитных членов Имперской Гвардии, варягам явно платили очень много. Однако, что может показаться странным, в гвардию были приняты только состоятельные члены. Порог поддерживался относительно высокой платой (в золоте), которую потенциальный призывник должен был платить римским властям, чтобы его рассматривали на роль варяжского гвардейца.

И после прохождения этого денежного «испытания» претендент проходил дополнительное обследование и оценку, чтобы сохранить качество и дисциплину Варяжской гвардии. В любом случае следует отметить, что в большинстве случаев варяги после принятия приобретали гораздо больше богатств (от компенсаций, премий и трофеев), чем их первоначальный вступительный взнос.

Например, после смерти византийского императора Варяжской гвардии якобы было предоставлено невероятное право брать из императорской казны столько золота, сколько они могли унести обеими руками. Это своеобразное право, возможно, происходящее из древнескандинавского ритуала, было метко и довольно непретенциозно названо polutasvarf или «грабление дворца».

Так что с реалистичной точки зрения недостатка в претендентах не было — даже те, кто был отвергнут, делали себе имя в других (хотя и менее известных) наемных отрядах Византийской империи. На самом деле эмиграция зажиточных воинов из Швеции в «Грецию» активно препятствовала средневековому шведскому закону 9 г.0055 Västgötalagen (или Вестготский закон), с одним статутом, упоминающим, что эти члены варяжской гвардии не могли наследовать, оставаясь на византийской службе.

Харальд Хардрада из Варяжской гвардии В нашей предыдущей записи мы говорили о том, что заявителю нужно было предоставить единовременную сумму золота, чтобы ее рассмотрели для Варяжской гвардии. Эта, казалось бы, уникальная мера позволила многим богатым авантюристам, князьям и даже военачальникам из Северной Европы воспользоваться своим (и их свитой) шансом попасть в эту элитную группу наемников. Одним из таких авантюристов был Харальд Хардрада — один из самых свирепых воинов викингов своего времени (около 11 века).

Эта, казалось бы, уникальная мера позволила многим богатым авантюристам, князьям и даже военачальникам из Северной Европы воспользоваться своим (и их свитой) шансом попасть в эту элитную группу наемников. Одним из таких авантюристов был Харальд Хардрада — один из самых свирепых воинов викингов своего времени (около 11 века).

В подростковом возрасте Харальду пришлось бежать из родной Норвегии после проигранной битвы за трон. Пробрался юноша на Киевскую Русь , и прославился в разных ратных схватках, сражаясь за великого князя Ярослава Мудрого. Но дослужившись до звания военного капитана, молодой Харальд рискнул и отправился в Константинополь вместе с 500 своими личными последователями. К счастью для группы, большинство из них были отобраны в Варяжскую гвардию, и таким образом началось невероятное путешествие Харальда к искуплению.

«Викинг» еще раз доказал свою состоятельность и успешно сражался в различных заданиях на Сицилии как против мусульман, так и против норманнов. По словам его скальда Þjóðólfr Arnórsson , многие конфликты привели еще молодого Харальда в Анатолию и Ирак, где он успешно отбивался от арабских пиратов.

По словам его скальда Þjóðólfr Arnórsson , многие конфликты привели еще молодого Харальда в Анатолию и Ирак, где он успешно отбивался от арабских пиратов.

После захвата около восьмидесяти арабских крепостей скандинавы даже направились в Иерусалим, вероятно, для наблюдения за мирным соглашением, заключенным между Восточной Римской империей и Фатимидским халифатом в 1036 году нашей эры. Однако именно в 1041 году нашей эры викинг, возможно, сыграл свою самую важную роль варяга, безжалостно подавив болгарское восстание под предводительством Петра Деляна. Это якобы принесло Харальду прозвище «Опустошитель болгар» ( Болгара брэннир ).

В последние годы он приобрел большое богатство и авторитет во всем римском королевстве. На самом деле варяжский гвардеец Харальд заслужил высокий чин манглабитов (специфический корпус телохранителей). Политический климат в столице.

В году Руси, году Харальд женился на русской принцессе, возвысил свой статус до князя, а затем триумфально вернулся на родину в Норвегию. А затем, в период между 1046 и 1065 годами нашей эры, Харальд, наконец, смог получить королевский сан в Норвегии с помощью различных политических и военных махинаций (маневры, которые, несомненно, были усвоены во время его пребывания при восточно-римском дворе).

А затем, в период между 1046 и 1065 годами нашей эры, Харальд, наконец, смог получить королевский сан в Норвегии с помощью различных политических и военных махинаций (маневры, которые, несомненно, были усвоены во время его пребывания при восточно-римском дворе).

И, наконец, в 1066 году нашей эры король Норвегии Харальд Хардрада начал последнее вторжение викингов в Англию; тем самым подавив местное англосаксонское сопротивление и тем самым проложив путь норманнскому завоеванию Британии. И как ни странно, продвигая исторический цикл, многие из обездоленных англо-саксов Англии, в свою очередь, в последние годы стали членами Варяжской гвардии.

Хотя этот уникальный эпизод служит довольно экстремальным примером, он дает некоторое представление о жизни варяжских гвардейцев, где удивительный размах приключений и действий затмил любое подобие нормальности, ожидаемое от хорошо оплачиваемого «правительственного» военная карьера.

Упадок варяжской гвардии Следует отметить, что хотя варяги доказали свою отвагу во многих битвах, они также потерпели немало поражений. Как упоминалось ранее, в битве при Диррахионе (1081 г. н.э.) гвардия была почти уничтожена своевременной кавалерийской атакой норманнов.

Как упоминалось ранее, в битве при Диррахионе (1081 г. н.э.) гвардия была почти уничтожена своевременной кавалерийской атакой норманнов.

Но еще более унизительным был эпизод Четвертого крестового похода (1204 г. н.э.), когда варяги якобы бежали от приближавшихся крестоносцев. Такой нехарактерный поворот событий мог произойти из-за того, что многим гвардейцам не заплатили.

В любом случае исторический сдвиг в функциях Варяжской гвардии произошел, особенно после начала 13 века. Проще говоря, на протяжении XI века варяги под властью Византии активно участвовали в сражениях. Однако после Четвертого крестового похода они в основном выполняли дворцовые и тюремные обязанности.

По мнению некоторых историков, это могло быть связано скорее с растущим практическим значением кавалерии и подвижных дивизий на полях сражений, а не с врожденной эффективностью варягов. С этой целью одно из последних упоминаний о варяжской гвардии с топорами относится к летописцу Адаму Ускскому в 1404 году нашей эры.

Отличительной чертой Варяжской гвардии было ношение внушительного топора и тяжелых доспехов (хотя в редких случаях они также были легко вооружены). Что касается последних, доспехи часто включали в себя кольчужные рубашки, которые иногда усиливались ламеллярными ( кливанион ) или чешуйчатыми доспехами.

Громоздкий хауберк (кольчужная рубашка) весил около 30 фунтов, поэтому гвардейцы приняли тип нагрудной сбруи, известный как варяжский Бюстгальтер . Обычно сделанная из кожи, сбруя состояла из нагрудного ремня с двумя плечевыми ремнями, проходившими через каждое плечо, которые соединяли передний и задний конец ремня.

Возможно, вдохновленные своими «вечными» врагами — сасанидскими персами, восточные римляне использовали этот своеобразный доспех (вместе с ремнями с пряжками) как решение для удержания громоздкой кольчужной рубашки вместе, что, в свою очередь, обеспечивало лучшую мобильность на поле боя.