Проблема призвания варягов и формирование русской национальной идентичности в отечественной историографии XIX века

Одна из важнейших проблем российского общества XVIII-XIX вв., начиная с колоссального перегиба петровских преобразований, – проблема кризиса идентичности, поиска пути собственного развития через осмысление ошибок прошлого. Русское общество XVIII-XIX столетий мучительно пыталось найти свое место в сообществе государств (каких? – Европы? Азии? Евразии?). Этот поиск возобновился в условиях идеологического вакуума начала 90-х гг. XX столетия, когда погиб Советский Союз и вновь встал вопрос: идти ли нам, русским, навстречу Западу или искать собственный путь развития?

Именно в атмосфере идеологической неопределенности вновь вспыхнул, казалось бы, затихший спор норманистов и антинорманистов. Возрождение антинорманизма связано с именем одного из выдающихся историков современности – А.Г. Кузьмина. Именно его работы позволили по-новому взглянуть на «старые проблемы».

И вновь вспыхнули споры, которые до сих пор продолжаются на страницах журналов, интернет-ресурсов и т. д. Появились и новые подходы, которые стремятся радикально по-новому переосмыслить начальные страницы русской истории. Обобщенно такой подход был нами назван вненорманистским (см.: Скрипкин, Шкурат, 2019).

В пылу полемики не всегда удается выдержать беспристрастный научный тон. Порой научные противники, как на настоящей войне, используют ненаучные обороты, характеризуя и критикуя взгляды друг друга, обвиняя в псевдонаучности и создании фейков. Это свойственно и норманистам, и антинорманистам. Так, О.Л. Губарев в работе, написанной с явной поддержкой деятельности Л.С. Клейна, обвиняет антинорманизмов в сектантстве, при этом автор сам воссоздает новый образ «святого подвижника» уже норманизма – Л.С. Клейна (см.: Губарев, 2020).

Вернемся к духовным поискам русского общества XIX века.

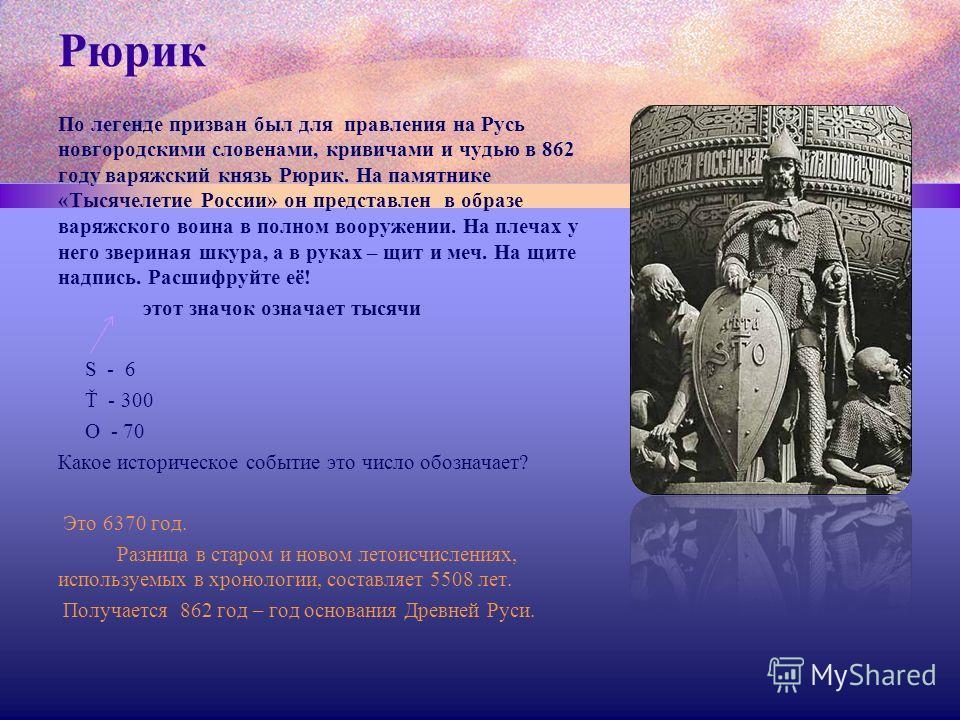

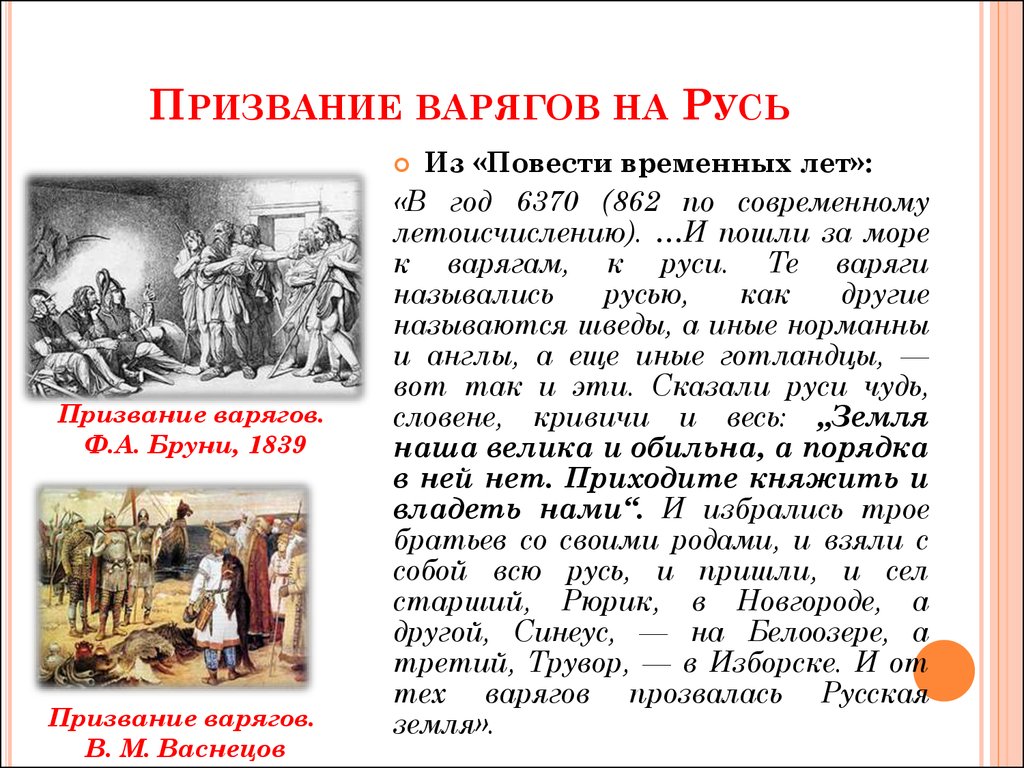

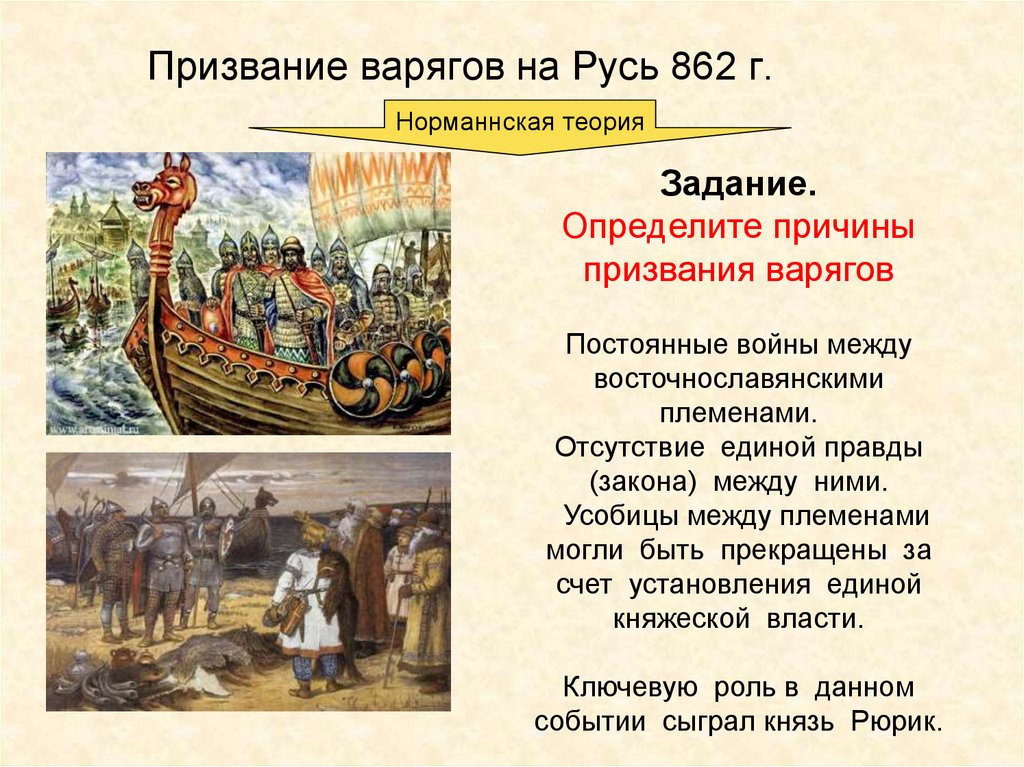

Духовные искания пути собственного развития, продолжавшиеся на всем протяжении XIX столетия, всколыхнули интерес разновозрастного населения к истокам русской цивилизации, тем самым подогревая споры о процессе образования Киевского государства, началом которого считалось призвание варяга Рюрика на княжение в земли новгородских словен, кривичей и веси.

Большую роль в процессе формирования интереса русского общества XIX века к родной истории сыграла «История государства Российского» Н.М. Карамзина. А.С. Пушкин писал: «Все, даже светские женщины, бросались читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили» (Пушкин, 1962: 279). Это грандиозное по своей масштабности и стилю произведение, тем не менее, сыграло не только положительную роль. Дело в том, что Н.М. Карамзин своим авторитетом утвердил в нем и в сознании русского общества норманскую концепцию происхождения Русского государства, ставшую на долгие десятилетия основой для понимания начала процесса политогенеза и специфики влияния Европы на Россию: ведь именно Европа подарила нам государство и обеспечила всем необходимым для эволюционного развития. Н.М. Карамзин на вопрос: «Какой же народ назывался русью?» отвечал, что варяги-русь обитали в королевстве шведском, где одна приморская область издавна именуется Roslagen. К тому же финны называли жителей этой области ротсами (руотси) (Карамзин, 2003: 24). Находясь под бесспорным влиянием А. Шлёцера, он, вслед за ним, утверждал, что с норманна Рюрика начинается собственно русская история, а до его призвания восточные славяне жили разрозненно, ничего стоящего не совершали и в мировой истории никак себя не обозначили.

К тому же финны называли жителей этой области ротсами (руотси) (Карамзин, 2003: 24). Находясь под бесспорным влиянием А. Шлёцера, он, вслед за ним, утверждал, что с норманна Рюрика начинается собственно русская история, а до его призвания восточные славяне жили разрозненно, ничего стоящего не совершали и в мировой истории никак себя не обозначили.

Историки-норманисты особенно часто использовали строчки из летописи о том, что славяне «жили звериным образом» до прихода варягов. Данные строки относятся к описанию летописцем восточнославянских племен. Контекст источника позволяет предположить, что летописец родом из Киева, в прошлом земли полян. Именно поэтому автор «облагораживает» обычаи полян и «очерняет» образ жизни соседних племен. Следовательно, мы имеем дело с тенденциозностью летописца, заведомо предвзято относящегося ко всему «не-полянскому». Тенденциозность летописца многократно увеличилась тенденциозностью историков, которые усилили негативный оттенок высказывания и превратили восточных славян в «дикарей». К большому сожалению автора этих строк, цитата летописца о славянах, живших «звериным образом», выхваченная из контекста, вошла в школьные учебники истории, издававшиеся как в XIX веке, так и в XX. Собственно, используется она до сих пор, несмотря на то, что на учебниках написано «ФГОС 2 поколения». Таким образом, у подрастающего поколения изначально складывается образ Руси как дикого государства, а их предков – как дикого народа.

К большому сожалению автора этих строк, цитата летописца о славянах, живших «звериным образом», выхваченная из контекста, вошла в школьные учебники истории, издававшиеся как в XIX веке, так и в XX. Собственно, используется она до сих пор, несмотря на то, что на учебниках написано «ФГОС 2 поколения». Таким образом, у подрастающего поколения изначально складывается образ Руси как дикого государства, а их предков – как дикого народа.

Подобный ультранорманизм, укоренившийся в сознании русского общества XIX века, доживший, как это ни странно, до нашего времени (достаточно почитать работы современных норманистов), зародился в шведской историографии – в трудах шведских авторов XVII века П. Петрея, Ю. Видекинди, А. Скарина. На русской почве оно получило развитие в трудах Г.З. Байера «О варягах» (см.: Байер, 1767), А.Л. Шлёцера (см.: Шлёцер, 1809; 1816) и О.И. Сенковского (см.: Сенковский, 1834). Основа ультранорманизма заключается в идее о неспособности славян самостоятельно, без вмешательства извне, создать собственное государство. Методологически ультранорманизм согласовывался с идеей завоевания как основного средства образования государств.

Методологически ультранорманизм согласовывался с идеей завоевания как основного средства образования государств.

А.Л. Шлёцер, в трудах которого теоретически обоснованно возникла концепция норманизма, представлял процесс развития русского государства аналогичным тому, который происходил в Западной Европе – как следствие завоевания восточных славян германским племенем, принесшим на славянскую землю начатки цивилизации, создавшим государство у славян. Тот же процесс протекал в Европе вследствие завоевания Римом кельтских и германских народов и наоборот – вторжения варваров в Империю и ее завоевания. Однако концепция завоевания противоречила летописному преданию о добровольном призвании варягов, поэтому ученый считал это предание вымыслом переписчиков. Шлёцер был уверен, – отмечал В.А. Мошин, – что в России, как и во всей остальной Европе, произошло завоевание, разделившее население ее на победителей и побежденных (Мошин, 1931: 129).

Наиболее радикальное течение ультранорманизма в XIX в. связано с именем О.И. Сенковского. В его концепции Русь – это продукт бурной и плодотворной деятельности скандинавов, которые внесли изменения (или создали) буквально во все сферы общественной жизни славян: «руссы (они же скандинавы – И. С.) привезли с собою все свои нравы, обычаи, понятия, правление, веру, и даже полный причет своих священнослужителей» (Сенковский, 1834: 18).

связано с именем О.И. Сенковского. В его концепции Русь – это продукт бурной и плодотворной деятельности скандинавов, которые внесли изменения (или создали) буквально во все сферы общественной жизни славян: «руссы (они же скандинавы – И. С.) привезли с собою все свои нравы, обычаи, понятия, правление, веру, и даже полный причет своих священнослужителей» (Сенковский, 1834: 18).

Удивительно, но идеи ультранорманизма живы и в современной отечественной историографии, несмотря на сформированные в советское время методологические принципы политогенеза, согласно которым только внутренние предпосылки ведут к образованию государственности, что не исключает возможности «навязывания» ее извне в виде завоевания, призвания, привнесения и иных форм внешнего воздействия. Так, в работах Р.Г. Скрынникова (см.: Скрынников, 1997), посвященных истории Киевской Руси, подчеркивается, что неправомерно говорить о быстром ассСимилировании норманнов в славянской среде, о чем в большинстве своем говорят историки-норманисты, дабы объяснить факт отсутствия норманнского влияния в языке, традициях, обычаях Руси, ссылаясь при этом на договоры Олега с греками, где представлены имена княжеских дружинников, которые можно трактовать, по его мнению, исключительно как норманнские. А потому и говорить о Руси славянской можно только с Владимира. До него Древней Руси, в привычном нам понимании, не существовало, а вместо нее существовало особое государство, первооткрывателем которого можно назвать самого Скрынникова, так как до него ни один источник такого государства не знает, а именно Восточно-Европейская Нормандия. Следует особо подчеркнуть, что монография Скрынникова «История Российская IX–XVII вв.», в которой он высказывает вышеприведенные суждения, издана как пособие для абитуриентов и учащихся старших классов для углубленного изучения истории. По всей видимости, по мысли автора, данная работа призвана воспитать из русских подростков настоящих европейцев.

А потому и говорить о Руси славянской можно только с Владимира. До него Древней Руси, в привычном нам понимании, не существовало, а вместо нее существовало особое государство, первооткрывателем которого можно назвать самого Скрынникова, так как до него ни один источник такого государства не знает, а именно Восточно-Европейская Нормандия. Следует особо подчеркнуть, что монография Скрынникова «История Российская IX–XVII вв.», в которой он высказывает вышеприведенные суждения, издана как пособие для абитуриентов и учащихся старших классов для углубленного изучения истории. По всей видимости, по мысли автора, данная работа призвана воспитать из русских подростков настоящих европейцев.

Подобные идеи ультранорманизма находили отклик в сердцах иностранцев, находящихся на вершине власти в Российской империи, начиная уже со времен Петра Первого. В XIX веке мало что изменилось. Именно поэтому, несмотря на менявшиеся парадигмы развития России от ультразападничества при Петре Первом до умеренного национализма и консерватизма Николая Первого, идеи норманизма находили отклик в сердцах русских людей XIX века. Находят они отклик и в умах ультразападников современности, призывающих российскую власть отказаться от национальных интересов и с распростертыми объятиями идти навстречу коллективному Западу.

Находят они отклик и в умах ультразападников современности, призывающих российскую власть отказаться от национальных интересов и с распростертыми объятиями идти навстречу коллективному Западу.

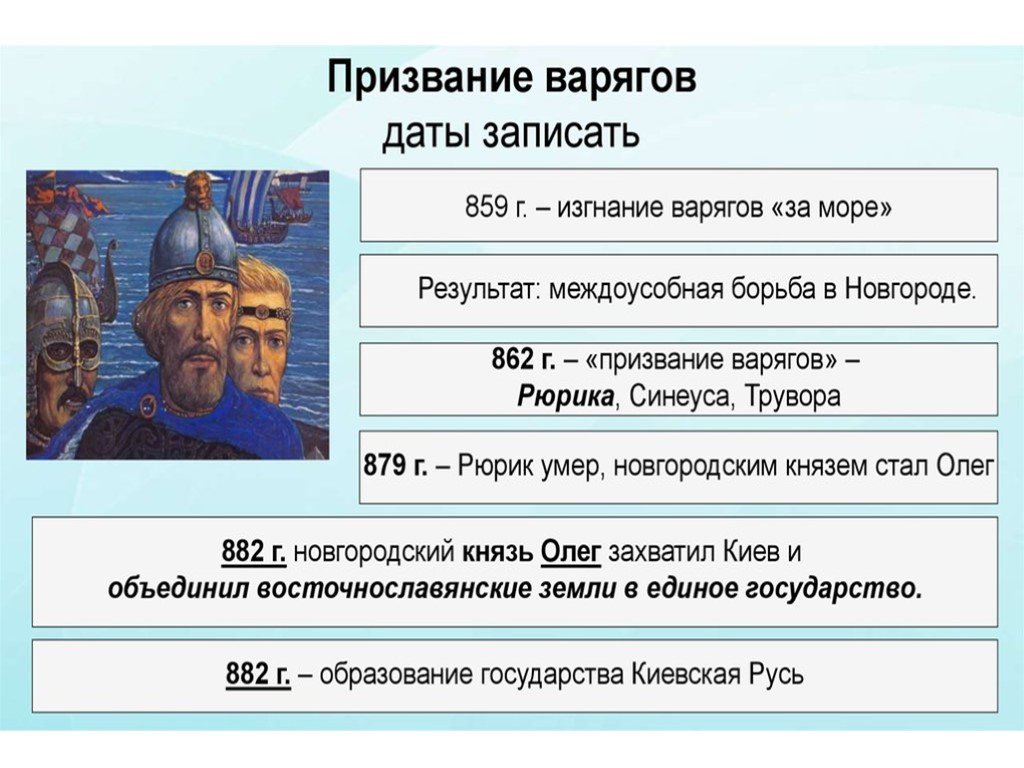

Ультранорманизм, как и более умеренный норманизм, резко критикуется историками-антинорманистами. Сразу же после возникновения идеи завоевания славян норманнами началась ее резкая критика М.В. Ломоносовым (см.: Ломоносов, 1952). Под влиянием этой критики Г.Ф. Миллер, который считается вторым, после Байера, а иногда и основоположником норманизма, изменил свои взгляды на возникновение русской государственности. Так, Байер делал вывод о том, что призвание варягов – это политический акт поражения славянского и финно-угорского населения перед боевыми дружинами храбрых викингов, которые извне принесли начала политической жизни на просторы Русской равнины и положили начало русской государственности. Миллер формулирует иное понимание появления Рюрика и его братьев на славянской земле. Их призвание – результат найма дружин викингов для охраны Новгородской земли. Как мы видим, коннотация предания о призвании Рюрика меняется. Осмысливая предание о призвании варягов, Миллер отмечает, что приглашающая сторона создает условия для того, чтобы приглашенные викинги выполняли именно те функции, которые и были определены рядом (договором). Также, чтобы они не смогли узурпировать власть в племенном союзе, их разделяют – рассаживают по разным крепостям и в разных племенных центрах: Рюрика – в Ладогу, Синеуса – в Белоозеро, Трувора – в Изборск. И лишь спустя определенный промежуток времени, после смерти своих братьев, Рюрик становится единовластным правителем во всем племенном союзе словен, кривичей, чуди и веси. Захват власти в Новгороде – точка отсчета для утверждения варягов в качестве господствующей силы во всей Русской земле. Таким образом, несмотря на несколько разные акценты в осмыслении предания о призвании варягов, родоначальники норманизма уверены в одном: летописные варяги – это скандинавы, скорее всего шведы. И именно этот вывод считал ошибочным М.

Как мы видим, коннотация предания о призвании Рюрика меняется. Осмысливая предание о призвании варягов, Миллер отмечает, что приглашающая сторона создает условия для того, чтобы приглашенные викинги выполняли именно те функции, которые и были определены рядом (договором). Также, чтобы они не смогли узурпировать власть в племенном союзе, их разделяют – рассаживают по разным крепостям и в разных племенных центрах: Рюрика – в Ладогу, Синеуса – в Белоозеро, Трувора – в Изборск. И лишь спустя определенный промежуток времени, после смерти своих братьев, Рюрик становится единовластным правителем во всем племенном союзе словен, кривичей, чуди и веси. Захват власти в Новгороде – точка отсчета для утверждения варягов в качестве господствующей силы во всей Русской земле. Таким образом, несмотря на несколько разные акценты в осмыслении предания о призвании варягов, родоначальники норманизма уверены в одном: летописные варяги – это скандинавы, скорее всего шведы. И именно этот вывод считал ошибочным М. В. Ломоносов.

В. Ломоносов.

Здесь необходимо отметить, что мнение Ломоносова об ошибочности выводов Байера-Миллера связано не с его ультрапатриотическими взглядами, которые якобы заставляли ученого вопреки данным источников отстаивать небылицы о происхождении варягов и их роли в русской истории, отрицая «очевидное» и «само собой разумеющееся», а именно с неувязками и прямыми ошибками в работах родоначальников норманизма, на которые он и указал в своем знаменитом произведении «Замечания на диссертацию…» (см.: Ломоносов, 1986). Гениальная прозорливость ученого, которого многие исследователи пытаются представить химиком, физиком, литератором, но не историком (см. подробнее: Фомин, 2006), позволила ему собрать корпус неоспоримых доказательств того, что варяги – это не норманны, который до сих пор используется как некая целостная система современными историками-антинорманистами. Назовем основные компоненты этой системы:

- в самой Скандинавии этноним «русь» неизвестен, но именно оттуда историки-норманисты его выводят и распространяют затем на территорию, населенную восточнославянскими племенами;

- скандинавские источники не зафиксировали призвание Рюрика в Гардарики (наименование Руси в скандинавских источниках), хотя о более поздних путешествиях в нашу страну содержится довольно подробная информация;

- в летописи четко зафиксировано, что приглашенные варяжские князья клялись славянскими, а не норманнскими божествами (тут, впрочем, можно признать гениальную хитрость скандинавов, которые, по мнению Л.

С. Клейна (см.: Клейн, 2009), прятали идолов своих настоящих богов в трюмах кораблей, а на виду клялись чужими божествами, чтобы быстрее «втереться в доверие» к наивным славянам;

С. Клейна (см.: Клейн, 2009), прятали идолов своих настоящих богов в трюмах кораблей, а на виду клялись чужими божествами, чтобы быстрее «втереться в доверие» к наивным славянам; - историк ввел новый документ – окружное послание византийского патриарха Фотия, говорившее о пребывании росов на Черном море до призвания Рюрика и перечеркивающее мнение Миллера об отсутствии в Причерноморье до варягов этнонима «русь»;

- ученый указал на наличие на юге будущего Киевского государства топонимов с корнем -рос- (например, приток Днепра Рось-река) до призвания и распространения термина «русь» с севера.

В своей критической части воззрения Ломоносова представлены более целостно, чем в позитивной: как настоящий историк он следует данным источников, а они слишком противоречивы. Вследствие этого ученый намечает путь развития науки, по которому пойдут следующие поколения антинорманистов в поисках ответа на тот вопрос, которым задавался еще киевский летописец: «Откуда есть пошла Русская земля…». В целом, М.В. Ломоносов доверяет сказанию о призвании варягов и считает, что Рюрик с братьями были призваны «из-за моря». Только приходят они не из Скандинавии, а с южных берегов Балтийского моря. Фраза «из-за моря» вовсе не означает «с противоположного берега моря», как об этом любят писать норманисты. Коннотация источникового материала позволяет утверждать, что «из-за моря» – это более широкое понятие, означающее «издалека», «из другой страны». А данные летописи недвусмысленно позволяют говорить о том, что приглашенные варяги – это славяне: они основывают города и дают им славянские названия, клянутся славянскими богами, знают «славянский закон». В IX столетии все южное побережье Балтийского моря было населено славянскими племенами. Логичнее предположить, что «приглашали на княжение» тех, кто знает традиции и обычаи, чтобы судить и рядить по праву, а это свои, близкие прибалтийские славяне, можно сказать двоюродные братья, а не «седьмая вода на киселе» – скандинавы.

В целом, М.В. Ломоносов доверяет сказанию о призвании варягов и считает, что Рюрик с братьями были призваны «из-за моря». Только приходят они не из Скандинавии, а с южных берегов Балтийского моря. Фраза «из-за моря» вовсе не означает «с противоположного берега моря», как об этом любят писать норманисты. Коннотация источникового материала позволяет утверждать, что «из-за моря» – это более широкое понятие, означающее «издалека», «из другой страны». А данные летописи недвусмысленно позволяют говорить о том, что приглашенные варяги – это славяне: они основывают города и дают им славянские названия, клянутся славянскими богами, знают «славянский закон». В IX столетии все южное побережье Балтийского моря было населено славянскими племенами. Логичнее предположить, что «приглашали на княжение» тех, кто знает традиции и обычаи, чтобы судить и рядить по праву, а это свои, близкие прибалтийские славяне, можно сказать двоюродные братья, а не «седьмая вода на киселе» – скандинавы.

Противоречивость источниковой базы позволяла делать исследователям довольно пространные построения картины далекого прошлого. По этому пути пошли историки-антинорманисты в первой половине XIX века, вследствие чего исследования М.А. Максимовича (Максимович, 1837), Ф.Л. Морошкина (Морошкин, 1840, 1842), С. Руссова (Руссов, 1836) и других выглядели нереалистичными, вызывали критику и неприятие. Совсем по-другому воспринималась норманнская концепция, считавшаяся более доказательной и поддержанная ведущими учеными-историками того времени. К тому же ее придерживались многочисленные сановники-иностранцы, находящиеся у власти при Александре I и Николае I. Также она позволяла объяснить устремленность высшего русского общества стать частью Европы, что вполне соответствовало пониманию русской национальной идентичности в то время.

По этому пути пошли историки-антинорманисты в первой половине XIX века, вследствие чего исследования М.А. Максимовича (Максимович, 1837), Ф.Л. Морошкина (Морошкин, 1840, 1842), С. Руссова (Руссов, 1836) и других выглядели нереалистичными, вызывали критику и неприятие. Совсем по-другому воспринималась норманнская концепция, считавшаяся более доказательной и поддержанная ведущими учеными-историками того времени. К тому же ее придерживались многочисленные сановники-иностранцы, находящиеся у власти при Александре I и Николае I. Также она позволяла объяснить устремленность высшего русского общества стать частью Европы, что вполне соответствовало пониманию русской национальной идентичности в то время.

В условиях, когда норманизм, казалось бы, надежно занял место ведущей концепции, объясняющей процесс происхождения Русского государства, появляется работа С.А. Гедеонова «Отрывки исследований о варяжском вопросе», опубликованная в «Записках императорской Академии наук» в 1862–1863 гг., а затем вышедшая отдельной монографией под названием «Варяги и Русь» (1876). Автор пошагово развенчивает мифы норманистов, опираясь на данные многочисленных привлеченных источников. После работы Гедеонова норманисты были вынуждены отказаться от многих своих позиций (см.: Гедеонов, 1876).

Автор пошагово развенчивает мифы норманистов, опираясь на данные многочисленных привлеченных источников. После работы Гедеонова норманисты были вынуждены отказаться от многих своих позиций (см.: Гедеонов, 1876).

Своеобразной автохтонной теорией политогенеза у восточных славян является концепция И.Е. Забелина (Забелин, 1876). Он считал, что славяне – исконные жители тех мест, которые зафиксированы в «Повести временных лет» (далее ПВЛ). Поселились они на этих территориях, может быть, еще за несколько веков до новой эры. Точно определить их прародину затруднительно. Определившись так с исходным моментом политогенеза у восточных славян, Забелин характеризует затем долгий и сложный исторический процесс, в соответствии с которым из мелких родовых союзов вырастали у восточных славян племена, среди них возникали города как центры ремесла и торговли, из среды этих городов вырастали главные, или старшие, города, составлявшие с младшими городами и пригородами племенные союзы, и, наконец, главные города разных племен стали объединяться в один общерусский союз. Забелин изображает процесс внутреннего созревания государственных институтов внутри славянской среды. Можно отметить, что он, выделяя внутренний процесс складывания государственности, методологически предвосхищает исторические построения относительно начала Руси советских историков. В соответствии с данным, материалистическим, подходом к процессу государствообразования у восточных славян, совершенно неважным становится этническое происхождение Рюрика и его братьев. Совсем по-другому представляется и роль варягов в процессе политогенеза у восточных славян – это вовсе не ключевое, а рядовое событие в истории Руси, точнее племенного союза словен, кривичей и примкнувших к ним финно-угорских племен. Однако историк все же отметил, что название «русь» связано с Балтийским поморьем, точнее южным берегом Балтийского моря. Там находится область Rusia, остров Рюген – Руяна, Рана, который в средневековых источниках назывался Russia. Эта область и есть родина варягов, которых Забелин отождествляет с ваграми, прибалтийскими славянами.

Забелин изображает процесс внутреннего созревания государственных институтов внутри славянской среды. Можно отметить, что он, выделяя внутренний процесс складывания государственности, методологически предвосхищает исторические построения относительно начала Руси советских историков. В соответствии с данным, материалистическим, подходом к процессу государствообразования у восточных славян, совершенно неважным становится этническое происхождение Рюрика и его братьев. Совсем по-другому представляется и роль варягов в процессе политогенеза у восточных славян – это вовсе не ключевое, а рядовое событие в истории Руси, точнее племенного союза словен, кривичей и примкнувших к ним финно-угорских племен. Однако историк все же отметил, что название «русь» связано с Балтийским поморьем, точнее южным берегом Балтийского моря. Там находится область Rusia, остров Рюген – Руяна, Рана, который в средневековых источниках назывался Russia. Эта область и есть родина варягов, которых Забелин отождествляет с ваграми, прибалтийскими славянами.

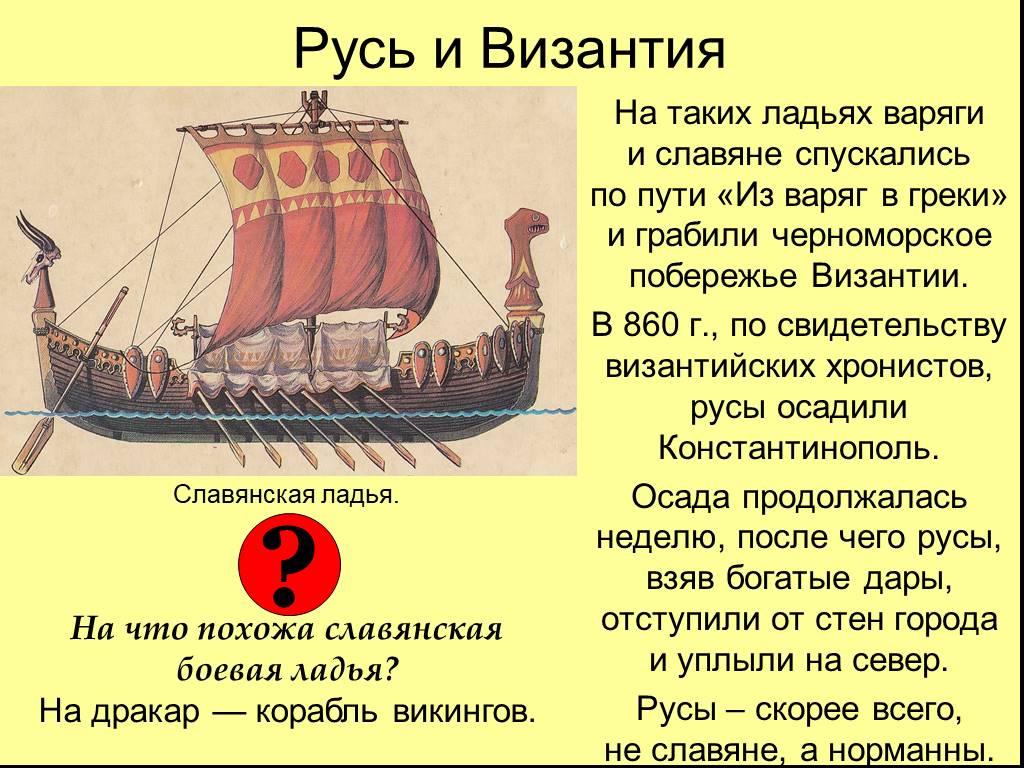

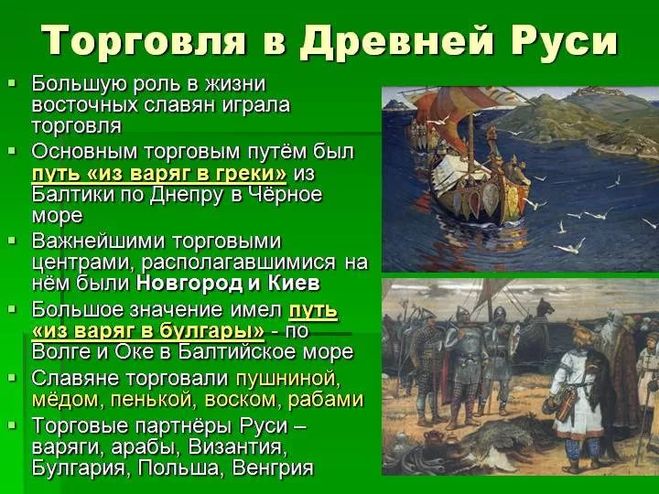

Что же собой представляет так называемое «Варяжское сказание» (или «Сказание о призвании варягов», далее – «Сказание…»), внесшее «смуту в головы» русских людей XVIII–XIX веков и до сих пор оставляющее неоднозначное впечатление у специалистов и любителей русских древностей (о чем свидетельствует рост популярности так называемых. альтернативных исторических теорий, которые искусственно удревняют историю Руси)? Во-первых, исследователи обратили внимание на ее «вставной» характер, так как она явно выбивается из повествования летописца о полянах и южной Руси в целом. То есть перед нами работа редактора (историки насчитывают, как правило, три редакции ПВЛ), который по своим, теперь мы можем сказать, что только ему ведомым причинам, пытался переосмыслить события прошлого. Однако признание редактирования исторического источника вовсе не исключает достоверности излагаемых в нем событий. В принципе исторические предания не возникают «на пустом месте». Для новгородцев контакты с варягами были важной частью их общественной жизни, что и нашло отражение в летописных преданиях Новгорода Великого (так называемые Новгородские летописи), а затем уже они были отображены и в ПВЛ. Как известно, Новгород рано включился в систему товарообмена между Европой (с Севера) и мусульманскими странами и Византией (с Юга), являясь важной точкой пересечения торговых путей. На Балтике посредническую роль в международной торговле играли прибалтийские славяне, контакты с которыми являлись очень интенсивными, вплоть до X–XI вв., о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки (которые, кстати, очень часто выдают за скандинавские). Так что варяги появились на страницах русских летописей вовсе не случайно.

Как известно, Новгород рано включился в систему товарообмена между Европой (с Севера) и мусульманскими странами и Византией (с Юга), являясь важной точкой пересечения торговых путей. На Балтике посредническую роль в международной торговле играли прибалтийские славяне, контакты с которыми являлись очень интенсивными, вплоть до X–XI вв., о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки (которые, кстати, очень часто выдают за скандинавские). Так что варяги появились на страницах русских летописей вовсе не случайно.

Таким образом, даже если учесть всю политическую обстановку, в условиях которой писались ПВЛ и Новгородские летописи и которая якобы способствовала тому, чтобы «придумать» легенду о практике приглашения князей, а также желание новгородцев прославить свой город, все же остается вопрос: почему неизвестный редактор ПВЛ связывал происхождение государственности у словен, точнее у всего Северного союза племен, куда входили как славянские племена (словене, кривичи), так и не славянские (чудь, весь), с варягами. Ответ очевиден: выбор был сделан не случайно, а это означает, что на Севере, в Новгороде, сохранились исторические предания о первых князьях, которые и были отражены в варяжской легенде. Следовательно, с нашей точки зрения, призвание варягов – не политический или какой-то иной вымысел, а реальное историческое событие, способствующее укреплению Северного союза племен (особенно после того, как Рюрик стал единоличным правителем) и, в конечном итоге, ведущее к образованию единого Древнерусского государства.

Ответ очевиден: выбор был сделан не случайно, а это означает, что на Севере, в Новгороде, сохранились исторические предания о первых князьях, которые и были отражены в варяжской легенде. Следовательно, с нашей точки зрения, призвание варягов – не политический или какой-то иной вымысел, а реальное историческое событие, способствующее укреплению Северного союза племен (особенно после того, как Рюрик стал единоличным правителем) и, в конечном итоге, ведущее к образованию единого Древнерусского государства.

Вызывает вопросы не только смысл, но и сам текст «Сказания…». Так, в летописи говорится о том, что посольство Северного союза племен отправилось куда-то «за море» (точное место не называется, но указывается, что к известным им варягам, к руси). При этом в тексте «Сказания…» подчеркивается, что посольство отправилось не просто к варягам, а к варягам-руси, соседствующим с агнянами (англами), которые, как известно, проживали в южной части Ютландского полуострова. Следовательно, летописец четко ориентирует нас на южный берег Балтики как на родину очень хорошо известных ему варягов. Однако в этом месте «Сказания…» содержится информация, которая, на первый взгляд, вызывает недоумение: среди народов, которые направляли посольство к варягам, названа русь («реша русь, чюдь, словени и кривичи и вси»). Таким образом, получается, что какая-то русь была и приглашенной, и приглашающей стороной. На это противоречие обратил внимание И.Н. Болтин в своем труде «Примечания на “Историю древния и нынешния России г. Леклерка”». «Следуя летописи Иоакимовской, – пишет Болтин, – Гостомысл, дожив до глубокой старости и видя приближающуюся к себе кончину, созвал к себе всех вельмож своих от славян, руси (курсив мой. – И. С.), чуди, веси, мери, кривич и дрягович и советовал им призвать на княжение по себе внука своего, дочерня сына из варяго-руссов (курсив мой. – И. С.)» (Болтин, 1990: 26).

Однако в этом месте «Сказания…» содержится информация, которая, на первый взгляд, вызывает недоумение: среди народов, которые направляли посольство к варягам, названа русь («реша русь, чюдь, словени и кривичи и вси»). Таким образом, получается, что какая-то русь была и приглашенной, и приглашающей стороной. На это противоречие обратил внимание И.Н. Болтин в своем труде «Примечания на “Историю древния и нынешния России г. Леклерка”». «Следуя летописи Иоакимовской, – пишет Болтин, – Гостомысл, дожив до глубокой старости и видя приближающуюся к себе кончину, созвал к себе всех вельмож своих от славян, руси (курсив мой. – И. С.), чуди, веси, мери, кривич и дрягович и советовал им призвать на княжение по себе внука своего, дочерня сына из варяго-руссов (курсив мой. – И. С.)» (Болтин, 1990: 26).

Данное положение «Сказания…» пока не находит должного внимания со стороны норманистов и антинорманистов. В большинстве случаев историки либо обходят эту информацию стороной, никак не комментируя, либо указывают на ошибку поздних переписчиков, либо на позднюю вставку вышеуказанных выражений, отчего и получается двусмыслица. При этом сторонники норманнской концепции говорят об искусственной вставке выражения «и реша русь…», недвусмысленно свидетельствующее о том, что какая-то неизвестная русь была уже в составе Северного союза племен до самого призвания варягов, а историки-антинорманисты выступают против отождествления варягов и викингов.

При этом сторонники норманнской концепции говорят об искусственной вставке выражения «и реша русь…», недвусмысленно свидетельствующее о том, что какая-то неизвестная русь была уже в составе Северного союза племен до самого призвания варягов, а историки-антинорманисты выступают против отождествления варягов и викингов.

Неясность источниковых данных позволяет выстраивать различные интерпретации и гипотезы, которые определяют путь дальнейших поисков, но не решают проблему по существу. Как уже нами было отмечено (Скрипкин, 2016: 124), возможны различные решения. Например, вполне возможно говорить о группе русов, которых можно локализовать на территории северо-западной части будущего Киевского государства и которые контактировали со словенами, кривичами, чудью. Данное утверждение вполне согласуется с данными о распространении этнонима «русь» на острове Эзель, близ Эстонии, и в устье Немана, географически близлежащих территориях к границам племенных союзов кривичей, чуди и новгородских словен, по преданию отправивших посольство к варягам. Также можно предположить о переселении группы русов из-за моря, которых можно отнести к группе варягов-русов (археологические данные свидетельствуют о миграционном потоке, наблюдавшемся в середине IX в., а именно из области Южнобалтийского поморья и северо-западной части Северного моря (фризы) в Приильменье). Тогда вполне законно говорить о длительных контактах между славянскими и угро-финскими племенами и варягами-русью и о заранее определенном посольстве к известным варягам. И призывали тогда не абы кого, а тех, кто мог судить и рядить по праву. Чтобы это делать, для начала надо знать и язык, и законы. Соответственно, наиболее подходящими «кандидатами» могли быть близкие прибалтийские славяне, а не чуждые викинги.

Также можно предположить о переселении группы русов из-за моря, которых можно отнести к группе варягов-русов (археологические данные свидетельствуют о миграционном потоке, наблюдавшемся в середине IX в., а именно из области Южнобалтийского поморья и северо-западной части Северного моря (фризы) в Приильменье). Тогда вполне законно говорить о длительных контактах между славянскими и угро-финскими племенами и варягами-русью и о заранее определенном посольстве к известным варягам. И призывали тогда не абы кого, а тех, кто мог судить и рядить по праву. Чтобы это делать, для начала надо знать и язык, и законы. Соответственно, наиболее подходящими «кандидатами» могли быть близкие прибалтийские славяне, а не чуждые викинги.

Ответить однозначно на тот вопрос, «Откуда есть пошла Русская земля»), опираясь только на «Сказание…», невозможно. Между тем, тенденциозность историков превратила историю о призвании варягов в доказательство привнесения государственности, культуры на землю восточных славян более развитыми европейцами. Из этого делался вывод о неспособности славян без внешнего вмешательства со стороны более развитых европейцев создать свое государство. Да и в принципе Русь всегда развивалась за счет внешних заимствований: будь то Византия, Европа или даже Степь.

Из этого делался вывод о неспособности славян без внешнего вмешательства со стороны более развитых европейцев создать свое государство. Да и в принципе Русь всегда развивалась за счет внешних заимствований: будь то Византия, Европа или даже Степь.

Не вполне корректно, но все же можно представить спор норманистов и антинорманистов как частный случай спора западников и славянофилов. Это, по сути, вопрос о выборе пути развития: нужно ли идти по пути Запада (на тот момент Европы; в наше время понятие Запад более широкое), ибо этот путь изначальный, так как самой цивилизацией мы обязаны ему. Или нужно искать свой собственный путь, так как само обращение к Западу позднее, причем сам поворот – явление, в общем-то, недавнее, а до петровских реформ Россия благополучно развивалась вполне самостоятельно. Возможно, проблема призвания варягов потому остается проблемой, что наше общество до сих пор еще не определилось, по какому пути ему дальше развиваться.

Варяги. Варяги и русы — это, в истории древней Руси разные этносы

Главная

Статьи

Разное

Варяги

история

Древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» сообщает имена народов, которые, наряду со славянами, приняли участие в формировании Древнерусского государства, — варяги, русы, чудь, весь, меря. Антропологические исследования показывают, что участвовали в этом процессе и какие-то иранские народы, имена которых нам вроде бы неизвестны.

Антропологические исследования показывают, что участвовали в этом процессе и какие-то иранские народы, имена которых нам вроде бы неизвестны.

Этническая принадлежность племен чудь, весь и меря не является тайной — это были финно-угры. А вот этническое происхождение варягов и руси загадочно. И эта загадка приобретает серьезный масштаб при учете того факта, что именно варяги и русы образовали господствующий слой будущей Киевской Руси, а русы дали свое имя складывающемуся государству.

Еще в XVIII веке немецкие ученые, жившие тогда в России — Г.З. Байер, Г. Миллер и Л. Шлёцер — впервые стали утверждать, что русы и варяги, пришедшие к славянам, были германскими племенами, а точнее, шведами, известными в Европе под именем норманнов («северных людей»). Так возникла норманнская теория происхождения русов и варягов, существующая в исторической науке до сих пор. Но тогда же, в XVIII столетии норманнскую теорию решительно опроверг М.В. Ломоносов, считавший русов и варягов балтийскими славянами, жившими ранее в Южной Прибалтике.

Вот и продолжаются более трех веков дискуссии о том — кто такие варяги и русы? Но лишь недавно в работах А.Г. Кузьмина появилась теория, объясняющая большинство противоречий, вокруг которых и ведутся более чем трехвековые споры. А.Г. Кузьмин показал, что сами научные споры вокруг происхождения варягов и руси во многом связаны с противоречивыми сообщениями древних русских летописей. В самой «Повести временных лет», как подчеркивает А.Г. Кузьмин, приводится три версии происхождения варягов и две версии происхождения русов. Все эти версии были в разное время внесены в летописный текст, иногда дополняя повествование, иногда противореча ему. Основываясь на глубоком знании источников, А.Г. Кузьмин доказал, что сами вопросы о варягах и о руси надо рассматривать раздельно, ибо и те, и другие принадлежали к разным этносам.

Итак, «Повесть временных лет» приводит три разные версии происхождения варягов. Самое раннее упоминание — о варягах, живущих от земли англов на западе до «предела Симова» на востоке. Земля англов — южная Ютландия, полуостров который нынче принадлежит Дании. Кстати, «англами» на Руси и называли собственно датчан. Что такое «предел Симов» — вопрос более сложный. Ясно, что этот ориентир связан с библейским сюжетом о разделении земель после Всемирного потопа между сыновьями Ноя Симом, Хамом и Иафетом. Ученые выяснили, что потомками Сима древнерусские летописцы считали волжских булгар. Поэтому «предел Симов» в данном случае — Волжская Булгария.

Земля англов — южная Ютландия, полуостров который нынче принадлежит Дании. Кстати, «англами» на Руси и называли собственно датчан. Что такое «предел Симов» — вопрос более сложный. Ясно, что этот ориентир связан с библейским сюжетом о разделении земель после Всемирного потопа между сыновьями Ноя Симом, Хамом и Иафетом. Ученые выяснили, что потомками Сима древнерусские летописцы считали волжских булгар. Поэтому «предел Симов» в данном случае — Волжская Булгария.

Иными словами, здесь именем «варяги» обозначается все население, разбросанное по Волго-Балтийскому пути, которое контролировало северо-западную часть этой водной торговой магистрали от Ютландии до Волжской Булгарии. Стоит подчеркнуть особо — в этом свидетельстве летописи о варягах предполагается не этническое, а именно территориальное определение. Помимо ильменских словен и кривичей, в это раннее образование входили финно-угорские племена: меря, весь и чудь.

Чуть ниже летопись уточняет состав племен побережья Балтики, и этот фрагмент является вставкой в летописный текст. Эта вставка дает нам более подробный список племен, живущих у Варяжского (т.е. Балтийского) моря: варяги, свевы (шведы), норманны (норвежцы), готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, генуезцы и прочие. Иначе говоря, летопись показывает нам — варяги не принадлежали к германским народам, а представляли собой отдельный этнос.

Эта вставка дает нам более подробный список племен, живущих у Варяжского (т.е. Балтийского) моря: варяги, свевы (шведы), норманны (норвежцы), готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, генуезцы и прочие. Иначе говоря, летопись показывает нам — варяги не принадлежали к германским народам, а представляли собой отдельный этнос.

Другая позднейшая вставка, внесенная в летопись в конце XI в., также перечисляет племена, жившие в Прибалтике: «И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги — русь, как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же — так». Здесь под «варягами» подразумеваются уже разные племена. Значит, это сообщение летописи подразумевает варягов в более широком смысле и предполагает включение в число «варяжских» народов также и скандинавов. Но летописец при этом старается подчеркнуть, что имеется в виду именно «русь», а не другие народы, отчетливо противопоставляя «русь» — шведам, готам, норманнам-норвежцам и англам (собственно датчанам).

Эти три упоминания о происхождении варягов дополняются двумя свидетельствами летописи о взаимоотношениях северо-западного славянского и финно-угорского населения с варягами. Под 859 годом летопись сообщает, что варяги «из заморья» брали дань с племен чуди, мери, а также с ильменских словен и кривичей. Под 862 годом в летописи следует сначала рассказ об изгнании варягов «за море», а затем о том, что союз ильменских словен, кривичей, веси, чуди и мери вновь призвал варягов-русь, которые пришли к ним под главенством Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора. Рюрик, Синеус и Трувор стали у славян и финно-угров княжеским родом и основали города — Новгород, Ладогу, Белоозеро. Интересно, что историки установили: «Сказание о призвании варягов» — это тоже позднейшая вставка, появившаяся в летописи в конце XI в.

Подводя краткий итог, суммируем все сказанное.

И более или менее окончательно разгадать эту загадку можно с использованием не только летописного, но и другого — археологического, топонимического, антропологического и этнографического материала. И когда этот материал осмысливается в совокупности, тогда и возникает сложная, но логичная и обоснованная картина этнических процессов в Южно-Балтийском регионе.

«Повесть временных лет» дает прямое указание на то, где жили варяги, — по Южному берегу Балтийского моря, которое в летописи называется Варяжским морем. Четко обозначены западные пределы расселения варягов: «до земли Агнянской и Волошской». Англами в то время называли датчан, а волохами западные славяне именовали итальянцев. На востоке варяги контролировали северо-западную часть Волго-Балтийского пути вплоть до Волжской Булгарии.

Но кем были «варяги» в этническом отношении? Сопоставление летописных сообщений с другими источниками позволили А.Г. Кузьмину показать, что изначально «варяги» русской летописи — это известные еще римским авторам «варины» («вэрины», «вагры», «вары»).

«Варины», или «вэринги», еще в IV в. в числе других племен участвовали во вторжении в Британию. Они входили в группу «ингевонов», племен, которые германцами не были, но зато в этой группе была сильная примесь уральских элементов. Германские средневековые авторы называли варинов «вэрингами» и считали их одним из славянских племен.

Византийский историк Прокопий Кесарийский приводит интересный рассказ о народе, который он уже в VI в. знал под именем «варны»: «В это время между племенем варнов и теми воинами, которые живут на острове, называемом Бриттия (т.е. Британия. — С.П.), произошла война и битва по следующей причине. Варны осели на севере от реки Истра и заняли земли, простирающиеся до Северного океана и до реки Рейна, отделяющего их от франков и других племен, которые здесь обосновались. Все те племена, которые жили по ту и другую сторону реки Рейна, имели каждое свое собственное название, а все их племя вместе называлось германцами, получив одно общее наименование.

…Некий муж, по имени Гермегискл, правил варнами. Стараясь всячески укрепить свою королевскую власть, он взял себе в законные жены сестру франкского короля Теодеберта, так как недавно у него умерла его прежняя жена, бывшая матерью одного только сына, которого она и оставила отцу. Имя ему было Радигис. Отец сосватал за него девушку из рода бриттиев, брат которой был тогда королем племен ангилов; в приданое за нее дал большую сумму денег. Этот Гермегискл, проезжая верхом по какой-то местности со знатнейшими из варнов, увидел на дереве птицу, громко каркавшую. Понял ли он, что говорила птица, или он почувствовал это как-то иначе, как бы там ни было, он, сделав вид, что чудесным образом понял предсказание птицы, сказал присутствующим, что через сорок дней он умрет и что это ему предсказала птица. «И вот я, — сказал он, — заботясь уже вперед, чтобы мы могли жить совершенно спокойно в полной безопасности, заключил родство с франками, взяв оттуда теперешнюю мою жену, а сыну своему нашел невесту в стране бриттиев.

Так вот я думаю, что варнам будет более полезным близкий союз и родство с франками, чем с островитянами. Вступить в столкновение с вами бриттии могут только с большим промедлением и трудом, а варнов от франков отделяют только воды реки Рейна. Поэтому, являясь для вас самыми близкими соседями и обладая очень большой силой, они очень легко могут приносить вам и пользу и вред, когда только захотят. И конечно, будут вредить, если им в этом не помешает родство с вами. Так уж ведется в жизни человеческой, что могущество, превосходящее силу соседей, становится тяжким и наиболее склонным к насилию, так как могущественному соседу легко найти причины для войны с живущими рядом с ним, даже ни в чем не виноватым. При таком положении дел пусть невеста-островитянка моего сына, вызванная для этого сюда, уедет от вас, взяв с собой все деньги, которые она получила от нас, унося их с собой в качестве платы за обиду, как этого требует общий для всех людей закон. А мой сын Радигис пусть в дальнейшем станет мужем своей мачехи, как это разрешает закон наших отцов (описанный здесь обычай не имеет аналогий в обычном праве германских племен. — С.П.)».

При таком положении дел пусть невеста-островитянка моего сына, вызванная для этого сюда, уедет от вас, взяв с собой все деньги, которые она получила от нас, унося их с собой в качестве платы за обиду, как этого требует общий для всех людей закон. А мой сын Радигис пусть в дальнейшем станет мужем своей мачехи, как это разрешает закон наших отцов (описанный здесь обычай не имеет аналогий в обычном праве германских племен. — С.П.)».

Так он сказал. На сороковой день после этого предсказания он захворал и в назначенный срок окончил дни своей жизни. Сын Гермегискла получил у варнов королевскую власть, и согласно с мнением знатнейших лиц из числа этих варваров он выполнил совет покойного и, отказавшись от брака с невестой, женился на мачехе. Когда об этом узнала невеста Радигиса, то, не вынеся такого оскорбления, она возгорела желанием отомстить ему.

Насколько местные варвары ценят нравственность, можно заключить из того, что если у них только зашел разговор о браке, хотя бы самый акт и не совершился, то они считают, что женщина уже потеряла свою честь. Прежде всего, отправив к нему с посольсвтом своих близких, она старалась узнать, чего ради он так оскорбил ее, хотя она не совершила прелюбодеяния и не сделала ничего плохого по отношению к нему. Так как этим путем она не могла ничего добиться, то душа ее обрела мужскую силу и смелость, и она приступила к военным действиям. Тотчас собрав 400 кораблей и посадив на них бойцов не менее ста тысяч (это, конечно, преувеличение, обычное в сказаниях эпохи военной демократии. — С.П.), она сама стала во главе этого войска против варнов. С ней шел и один из ее братьев, с тем чтобы устраивать ее дела, не тот, который был королем, но тот, который жил на положении частного человека. Эти островитяне являются самыми сильными из всех нам известных варваров и на бой идут пешими. Они не только никогда не занимались верховой ездой, но и не имели даже понятия, что такое за животное лошадь, так как на этом острове никогда не видели даже изображения лошади. По-видимому, такого животного никогда не бывало на острове Бриттия (конечно, лошадь здесь знали, и достаточно рано.

Прежде всего, отправив к нему с посольсвтом своих близких, она старалась узнать, чего ради он так оскорбил ее, хотя она не совершила прелюбодеяния и не сделала ничего плохого по отношению к нему. Так как этим путем она не могла ничего добиться, то душа ее обрела мужскую силу и смелость, и она приступила к военным действиям. Тотчас собрав 400 кораблей и посадив на них бойцов не менее ста тысяч (это, конечно, преувеличение, обычное в сказаниях эпохи военной демократии. — С.П.), она сама стала во главе этого войска против варнов. С ней шел и один из ее братьев, с тем чтобы устраивать ее дела, не тот, который был королем, но тот, который жил на положении частного человека. Эти островитяне являются самыми сильными из всех нам известных варваров и на бой идут пешими. Они не только никогда не занимались верховой ездой, но и не имели даже понятия, что такое за животное лошадь, так как на этом острове никогда не видели даже изображения лошади. По-видимому, такого животного никогда не бывало на острове Бриттия (конечно, лошадь здесь знали, и достаточно рано. У славян-вендов она была культовым животным, но сражались северные народы в пешем строю. — С.П.). Если же кому-нибудь из них приходится бывать с посольством или по другой какой-либо причине у римлян, или у франков, или у других народов, имеющих коней, и им там по необходимости приходилось ездить на лошадях, то они не могли даже сесть на них, и другие люди, подняв, сажают их на лошадей, а когда они хотят сойти с лошади, вновь, подняв их, ставят на землю. Равно и варны не являются всадниками, и они все тоже пехотинцы… У этих островитян не было и парусов, они всегда плавали на веслах.

У славян-вендов она была культовым животным, но сражались северные народы в пешем строю. — С.П.). Если же кому-нибудь из них приходится бывать с посольством или по другой какой-либо причине у римлян, или у франков, или у других народов, имеющих коней, и им там по необходимости приходилось ездить на лошадях, то они не могли даже сесть на них, и другие люди, подняв, сажают их на лошадей, а когда они хотят сойти с лошади, вновь, подняв их, ставят на землю. Равно и варны не являются всадниками, и они все тоже пехотинцы… У этих островитян не было и парусов, они всегда плавали на веслах.

Когда они переплыли на материк, то девушка, которая стояла во главе их, устроив крепкий лагерь у самого устья Рейна, осталась там с небольшим отрядом, а своему брату со всем остальным войском велела идти на врагов. И варны стали тогда лагерем недалеко от берега океана и устья Рейна. Когда ангилы прибыли сюда со всей поспешностью, то и те и другие вступили друг с другом в рукопашный бой, и варны были жестоко разбиты. Из них многие были убиты в этом сражении, остальные же вместе с королем обратились в бегство. Ангилы недолгое время преследовали их, как это бывает у пехотинцев, а затем возвратились в лагерь. Девушка сурово приняла вернувшихся к ней и горько упрекала брата, утверждая, что он с войском не сделал ничего порядочного, так как они не привели к ней живым Радигиса. Выбрав из них самых воинственных, она тотчас послала их, приказав им привести к себе живым этого человека, взяв его в плен каким угодно способом. Они, исполняя ее приказ, обошли все места этой страны, тщательно все обыскивая, пока не нашли скрывающимся в густом лесу Радигиса. Связав его, они доставили его девушке. И вот он предстал перед ее лицом, трепеща и полагая, что ему тотчас же предстоит умереть самой позорной смертью. Но она, сверх ожидания, не велела его убить и не сделала ему никакого зла, но, упрекая его за нанесенное ей оскорбление, спросила его, чего ради, презрев договор, он взял себе на ложе другую жену, хотя его невеста не совершила против него никакого нарушения верности.

Из них многие были убиты в этом сражении, остальные же вместе с королем обратились в бегство. Ангилы недолгое время преследовали их, как это бывает у пехотинцев, а затем возвратились в лагерь. Девушка сурово приняла вернувшихся к ней и горько упрекала брата, утверждая, что он с войском не сделал ничего порядочного, так как они не привели к ней живым Радигиса. Выбрав из них самых воинственных, она тотчас послала их, приказав им привести к себе живым этого человека, взяв его в плен каким угодно способом. Они, исполняя ее приказ, обошли все места этой страны, тщательно все обыскивая, пока не нашли скрывающимся в густом лесу Радигиса. Связав его, они доставили его девушке. И вот он предстал перед ее лицом, трепеща и полагая, что ему тотчас же предстоит умереть самой позорной смертью. Но она, сверх ожидания, не велела его убить и не сделала ему никакого зла, но, упрекая его за нанесенное ей оскорбление, спросила его, чего ради, презрев договор, он взял себе на ложе другую жену, хотя его невеста не совершила против него никакого нарушения верности. Он, оправдываясь в своей вине, привел ей в доказательство завещание отца и настояние своих подданных. Он обратил к ней умоляющие речи, присоединив к ним в свое оправдание многие просьбы, обвиняя во всем необходимость. Он обещал, что, если ей будет угодно, он станет ее мужем и то, что сделано им раньше несправедливого, он исправит своими дальнейшими поступками. Так как девушка согласилась на это, то она освободила Радигиса от оков и дружески отнеслась к нему и ко всем другим. Тогда он тотчас отпустил от себя сестру Теодеберта и женился на бриттийке…»

Он, оправдываясь в своей вине, привел ей в доказательство завещание отца и настояние своих подданных. Он обратил к ней умоляющие речи, присоединив к ним в свое оправдание многие просьбы, обвиняя во всем необходимость. Он обещал, что, если ей будет угодно, он станет ее мужем и то, что сделано им раньше несправедливого, он исправит своими дальнейшими поступками. Так как девушка согласилась на это, то она освободила Радигиса от оков и дружески отнеслась к нему и ко всем другим. Тогда он тотчас отпустил от себя сестру Теодеберта и женился на бриттийке…»

В конце VIII или начале IX в. варины еще не были ассимилированы славянами. Во всяком случае, на рубеже этих веков франкский император Карл Великий даровал варинам закон, единый с англами — «Правду англов и вэринов или тюрингов». Но активная экспансия франков и саксов побудила варинов искать новые места поселений. В VIII в. во Франции появляется Варангевилл (Варяжский город), в Бургундии на реке Роне, в 915 г. возник город Вэрингвик (Варяжская бухта) в Англии, до сих пор сохранилось название Варангерфьорд (Бухта варангов, Варяжский залив) на севере Скандинавии. Саксонская «Северная марка» в конце Х — начале XI века называлась также «Маркой Вэрингов». С VIII — IX вв. имена Варин, Вэрин и Варанг широко распространяются по всей Европе, свидетельствуя также о рассеивании отдельных групп варинов в иноязычной среде.

Саксонская «Северная марка» в конце Х — начале XI века называлась также «Маркой Вэрингов». С VIII — IX вв. имена Варин, Вэрин и Варанг широко распространяются по всей Европе, свидетельствуя также о рассеивании отдельных групп варинов в иноязычной среде.

С середины IX в. варины постепенно ассимилируются пришедшими сюда славянами, и во второй половине IX века здесь возобладал славянский язык. Объединение варинов и славян произошло, очевидно, в рамках общего противостояния славян и других племен южного берега Балтики наступлению франков и саксов.

Основным направлением переселений варинов-варягов стало восточное побережье Балтики. На восток они переселялись вместе с отдельными группами русов, живших по берегам Балтийского моря (на о. Рюген, в Восточной Прибалтике и др.). Отсюда в «Повести временных лет» и возникло двойное именование переселенцев — варяги-русь: «И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги — русь». При этом, «Повесть временных лет» специально оговаривает, что русь — это не шведы, не норвежцы и не датчане.

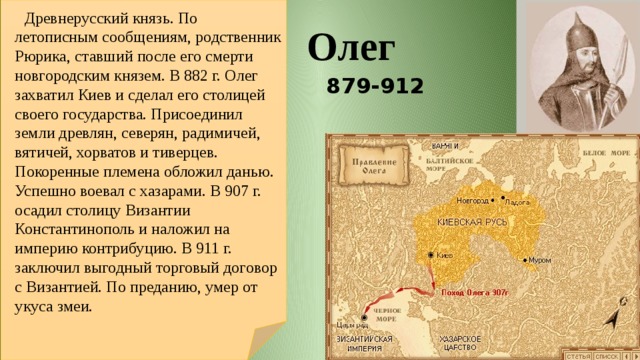

В Восточной Европе варяги появляются в середине IX в. Варяги-русь приходят сначала в северо-западные земли к ильменским словенам, а затем спускаются к Среднему Поднепровью. По сведениям разных источников и по мнению некоторых ученых, во главе варягов-руси, пришедших к ильменским словенам с берегов Южной Балтики, стоял князь Рюрик. Скорее всего, легендарный Рюрик был выходцем из одного из варяжских (вэринских) племен. В некоторых средневековых генеалогиях Рюрика и его братьев (Сивара и Триара — на западноевропейский манер) считают сыновьями князя славянского племени ободритов Годлава (Готлиба), убитого в 808 году датчанами. В свою очередь генеалогию ободритов средневековые авторы привязывали к венедо-герульской, отражавшей процесс ассимиляции венедов и герулов славянами (смешанные славянские и неславянские имена княжеских родов).

В русской летописи имя Рюрик звучит так, как звучало в кельтской Галлии. Это имя, по всей вероятности, восходит к названию одного из племен кельтов — «руриков», «рауриков», а племенное название, видимо, связано с рекой Рур. Племя это еще на рубеже нашей эры ушло от вторгнувшихся в Галлию войск Юлия Цезаря, и уйти оно могло только на восток. В позднейшее время выходцы с берегов реки Рур тоже получали имена (или прозвища) Рурик. Имена братьев Рюрика тоже находят объяснение в кельтских языках. Имя Синеус, скорее всего, образовано от кельтского слова «sinu» — «старший». Имя Трувор объясняется также из кельтского языка, в котором слово-имя Тревор означает «третий по рождению».

Племя это еще на рубеже нашей эры ушло от вторгнувшихся в Галлию войск Юлия Цезаря, и уйти оно могло только на восток. В позднейшее время выходцы с берегов реки Рур тоже получали имена (или прозвища) Рурик. Имена братьев Рюрика тоже находят объяснение в кельтских языках. Имя Синеус, скорее всего, образовано от кельтского слова «sinu» — «старший». Имя Трувор объясняется также из кельтского языка, в котором слово-имя Тревор означает «третий по рождению».

Названия основанных Рюриком в IX в. городов (Ладога, Белое озеро, Новгород) говорят о том, что варяги-русь в это время говорили на славянском языке. Интересно, что главным богом у варягов-руси был Перун. В договоре Руси с Греками 911 г., который заключил Олег Вещий, говорится: «А Олега с мужами его заставляли присягать по закону русскому: клялись оружием своим и Перуном, их богом». Поклонение Перуну было распространено среди разных народов именно Южного побережья Балтики, например, у литвы богом был Перкунас, с аналогичными Перуну функциями.

Представление о славянстве варягов и об их выходе с Южно-Балтийского побережья сохранялось на протяжении веков не только на землях бывшей Киевской Руси. Оно широко бытовало в Западной Европе, о чем говорят многие памятники. Важное место среди них занимает заключение посла Священной Римской империи С. Герберштейна, посещавшего Россию в 1517 и 1526 годах. Он сказал, что родиной варягов могла быть только Южно-Балтийская Вагрия, заселенная славянами-вандалами, которые «были могущественны, употребляли, наконец, русский язык и имели русские обычаи и религию». «На основании всего этого, — писал Герберштейн, — мне представляется, что русские вызвали своих князей скорее из вагрийцев, или варягов, чем вручили власть иностранцам, разнящимся с ними верою, обычаями и языком». Как дипломат, Герберштейн побывал во многих западноевропейских странах, в том числе и прибалтийских (в Дании, в Швеции), был знаком с их историей, что и позволило ему установить параллель между Вагрией и Россией, а не между Швецией и Россией.

Предания о Рюрике и его братьях на Южном берегу Балтики сохранялись очень долго — их записывали еще во второй половине XIХ века. Современный историк В.В. Фомин отмечает, что в «Зерцале историческом государей Российских», принадлежавшем руке датчанина Адама Селлия, с 1722 г. проживавшего в России, Рюрик с братьями также выводятся из Вагрии. То, что такого рода предания имели место быть и долгое время бытовали на бывших землях южнобалтийских славян, подтверждает француз Ксавье Мармье, «Северные письма» которого были изданы в 1840 г. в Париже. Побывав во время своего путешествия в Мекленбурге, расположенном на бывших землях славян-ободритов, Мармье записал местную легенду о том, что у короля ободритов-реригов Годлава было три сына: Рюрик Миролюбивый, Сивар Победоносный и Трувор Верный, которые, идя на восток, освободили от тирании народ Русии и сели княжить соответственно в Новгороде, Пскове и на Белоозере. Таким образом, еще в первой половине ХIХ в. среди давно уже онемеченного населения Мекленбурга сохранялось предание балто-славянского происхождения о призвании трех братьев-славян на Русь, отстоящее от них ровно на целое тысячелетие.

О давнем и тесном взаимодействии жителей Южного берега Балтики с Северо-Западной Русью свидетельствуют и многочисленные археологические, антропологические, этнографические и лингвистические материалы. По исследованиям Г.П. Смирновой, в ранних археологических слоях Новгорода заметный компонент составляет керамика, имеющая аналогии на Южном побережье Балтики, в Мекленбурге, что указывает на две большие волны переселений по Волго-Балтийскому пути с Запада на Восток: в конце VIII и в середине IX века. Важные антропологические исследования, проведенные в 1977 г. среди населения Псковского обозерья, показали, что оно относится к западнобалтийскому типу, который «наиболее распространен у населения южного побережья Балтийского моря и островов Шлезвиг-Гольштейн до Советской Прибалтики…» Нумизматический материал также показывает, что самые ранние торговые связи Руси на Балтийском море фиксируются не со Скандинавией, а с Южным побережьем Балтики. Д.К. Зеленин, И.И. Ляпушкин и многие другие археологи и лингвисты указывали на явные языковые и этнографические параллели Северной Руси и Балтийского Поморья. И не случайно в летописи утверждается, что новгородцы происходили «от рода варяжска» — в те времена еще хранились какие-то предания о связи населения Новгорода с южнобалтийскими племенами.

И не случайно в летописи утверждается, что новгородцы происходили «от рода варяжска» — в те времена еще хранились какие-то предания о связи населения Новгорода с южнобалтийскими племенами.

А вот при Ярославе Мудром в XI веке в варяжских дружинах в большом числе появляются шведы-скандинавы. Этому способствовало то, что Ярослав был женат на шведской принцессе Ингигерд. Поэтому в начале XI в. на Руси варягами начинают называть и выходцев из Скандинавии. И не случайно вставка в летопись, в которой «варягами» названы и шведы, появилась только в конце XI в. Кстати, и скандинавские саги свидетельствуют — сами шведы ничего не знали о Киевской Руси до конца X в. Во всяком случае, первый русский князь, ставший героем скандинавского эпоса, — это Владимир Святославич. Но интересно, что в Новгороде шведов варягами не называли вплоть до XIII в.

После смерти Ярослава русские князья перестали набирать наемные дружины из варягов. В результате, само имя «варяги» переосмысливается и постепенно распространяется на всех выходцев с католического Запада.

Перевезенцев С. В.

Назад в раздел

интересное история достопримечательности путешествия активный отдых походы что посмотреть природа отдых горы города здоровье полезные советы интересные факты москва туризм кавказ московская область туры крым владимир и область

Варяжская гвардия | Энциклопедия MDPI

Варяжская гвардия (греч. Τάγμα τῶν Βαράγγων, Tágma tōn Varángōn) — элитное подразделение византийской армии с 10 по 14 века, члены которого служили личной охраной византийских императоров. Они известны тем, что в основном состоят из германцев, в частности норманнов из современной Швеции (гвардия была сформирована примерно через 200 лет после начала эпохи викингов) и англосаксов (после норманнского завоевания Англии возникла англосаксонская диаспора, часть который нашел работу в Константинополе). Русь предоставила первых членов Варяжской гвардии. Они находились на византийской службе еще с 874 г. Впервые гвардия была официально сформирована при императоре Василии II в 9 г.88 г., после христианизации Киевской Руси Владимиром I Киевским. Владимир, который недавно узурпировал власть в Киеве с войском варяжских воинов, отправил к Василию 6000 человек в рамках договора о военной помощи. Недоверие Василия к местным византийским гвардейцам, чья лояльность часто менялась с фатальными последствиями, а также доказанная лояльность варягов, многие из которых ранее служили в Византии, побудили императора использовать их в качестве своих личных гвардейцев. Иммигранты из Швеции, Дании, Норвегии и Исландии сохраняли в организации преимущественно норвежский состав до конца 11 века. По словам покойного шведского историка Альфа Хенриксона в его книге Svensk Historia (История Швеции), скандинавских варяжских гвардейцев узнавали по длинным волосам, красному рубину, вставленному в левое ухо, и орнаментированным драконам, пришитым к их кольчужным рубашкам.

Русь предоставила первых членов Варяжской гвардии. Они находились на византийской службе еще с 874 г. Впервые гвардия была официально сформирована при императоре Василии II в 9 г.88 г., после христианизации Киевской Руси Владимиром I Киевским. Владимир, который недавно узурпировал власть в Киеве с войском варяжских воинов, отправил к Василию 6000 человек в рамках договора о военной помощи. Недоверие Василия к местным византийским гвардейцам, чья лояльность часто менялась с фатальными последствиями, а также доказанная лояльность варягов, многие из которых ранее служили в Византии, побудили императора использовать их в качестве своих личных гвардейцев. Иммигранты из Швеции, Дании, Норвегии и Исландии сохраняли в организации преимущественно норвежский состав до конца 11 века. По словам покойного шведского историка Альфа Хенриксона в его книге Svensk Historia (История Швеции), скандинавских варяжских гвардейцев узнавали по длинным волосам, красному рубину, вставленному в левое ухо, и орнаментированным драконам, пришитым к их кольчужным рубашкам. В эти годы скандинавские мужчины ушли, чтобы поступить на службу в византийскую варяжскую гвардию в таком количестве, что средневековый шведский закон Вестергётлаген из Вестергётланда объявил, что никто не может наследовать, оставаясь в «Греции» — тогдашний скандинавский термин для Византийской империи — чтобы остановить эмиграция, тем более, что два других европейских двора одновременно также вербовали скандинавов: Киевская Русь ок. 980–1060 гг. и Лондон 1018–1066 гг. (Чингалид). Состоящая в основном из норманнов и русов в течение первых 100 лет, гвардия начала видеть увеличение числа англосаксов после норманнского завоевания Англии. Ко времени правления императора Алексиоса Комнина в конце 11 века варяжская гвардия в основном набиралась из англосаксов и «других лиц, пострадавших от рук викингов и их двоюродных братьев норманнов». Англосаксы и другие германские народы разделяли с викингами традицию верной (при необходимости до смерти) службы, связанной присягой, и норманнское вторжение в Англию привело к тому, что многие воины потеряли свои земли и бывших хозяев и искали позиции в другом месте.

В эти годы скандинавские мужчины ушли, чтобы поступить на службу в византийскую варяжскую гвардию в таком количестве, что средневековый шведский закон Вестергётлаген из Вестергётланда объявил, что никто не может наследовать, оставаясь в «Греции» — тогдашний скандинавский термин для Византийской империи — чтобы остановить эмиграция, тем более, что два других европейских двора одновременно также вербовали скандинавов: Киевская Русь ок. 980–1060 гг. и Лондон 1018–1066 гг. (Чингалид). Состоящая в основном из норманнов и русов в течение первых 100 лет, гвардия начала видеть увеличение числа англосаксов после норманнского завоевания Англии. Ко времени правления императора Алексиоса Комнина в конце 11 века варяжская гвардия в основном набиралась из англосаксов и «других лиц, пострадавших от рук викингов и их двоюродных братьев норманнов». Англосаксы и другие германские народы разделяли с викингами традицию верной (при необходимости до смерти) службы, связанной присягой, и норманнское вторжение в Англию привело к тому, что многие воины потеряли свои земли и бывших хозяев и искали позиции в другом месте. Варяжская гвардия не только обеспечивала безопасность византийских императоров, но и участвовала во многих войнах, часто играя решающую роль, поскольку развертывалась обычно в критические моменты сражения. К концу 13 века варяги были в основном этнически ассимилированы византийскими греками, хотя гвардия существовала по крайней мере до середины 14 века. В 1400 году в Константинополе еще были люди, называвшие себя «варягами».

Варяжская гвардия не только обеспечивала безопасность византийских императоров, но и участвовала во многих войнах, часто играя решающую роль, поскольку развертывалась обычно в критические моменты сражения. К концу 13 века варяги были в основном этнически ассимилированы византийскими греками, хотя гвардия существовала по крайней мере до середины 14 века. В 1400 году в Константинополе еще были люди, называвшие себя «варягами».

1. История

Иллюминация сцены из Хроники Скилица , изображающая фракийскую женщину, убивающую варяга, который пытался ее изнасиловать, после чего его товарищи похвалили ее и отдали ей свое имущество из Киевской Руси. Договор между Русью и Византийской империей при Василии I был заключен в 874 году после периода военных действий. Пункт договора обязывал Русь предоставлять людей для византийской службы. Возобновление боевых действий между 907 и 911 г. закончились новым договором, по которому любая русь, которая выбирала, могла служить Византии по праву. [2]

[2]

Уже в 911 году варяги упоминаются как наемники на стороне византийцев. Около 700 варягов служили вместе с далматинцами в качестве морских пехотинцев в византийских военно-морских экспедициях против Критского эмирата в 902 году, а отряд из 629 человек вернулся на Крит под командованием Константина Багрянородного в 949 году. Отряд из 415 варягов участвовал в итальянской экспедиции 936 года. также зафиксировано, что среди сил, сражавшихся с арабами в Сирии в 9 в., были варяжские контингенты.55. В этот период Варяжские наемники были включены в состав Великих Сподвижников (Гр. Μεγάλη Εταιρεία).

В 988 году Василий II обратился за военной помощью к Владимиру I Киевскому для защиты своего престола. По договору, заключенному отцом после осады Доростолона (971 г.), Владимир отправил к Василию 6000 человек. Владимир воспользовался случаем, чтобы избавиться от своих самых непослушных воинов, которых он в любом случае не мог заплатить. [3] Это предполагаемая дата официального учреждения постоянной элитной гвардии. [4] В обмен на воинов Владимир выдал замуж сестру Василия Анну. Владимир также согласился принять христианство и привести свой народ в христианскую веру.

[4] В обмен на воинов Владимир выдал замуж сестру Василия Анну. Владимир также согласился принять христианство и привести свой народ в христианскую веру.

В 989 году эти варяги под предводительством самого Василия II высадились в Хрисополе, чтобы победить мятежного полководца Варду Фоку. На поле боя Фокас умер от удара на глазах у своего противника; после смерти своего лидера войска Фоки повернулись и бежали. Отмечалась жестокость варягов, когда они преследовали бегущее войско и «весело рубили их на куски».

Эти люди составляли ядро варяжской гвардии, которая несла активную службу в южной Италии в одиннадцатом веке, когда норманны и лангобарды пытались подавить там византийскую власть. В 1018 году Василий II получил просьбу от своего капитана Италии Василия Бойоаннеса о подкреплении для подавления лангобардского восстания Мелуса из Бари. Был отправлен отряд варяжской гвардии, и в битве при Каннах византийцы одержали решающую победу.

Варяги также участвовали в частичном отвоевании Сицилии у арабов под командованием Георгия Маниака в 1038 году. Здесь они сражались вместе с норманнами, недавно прибывшими в Италию в поисках приключений, и лангобардами из контролируемой Византией Апулии. Видным членом гвардии в то время был Харальд Хардрада, позже король Норвегии как Харальд III (1046–1066). Однако, когда Маниак подверг лангобардов остракизму, публично унизив их лидера Ардуина, лангобарды дезертировали, а норманны и варяги последовали за ними.

Здесь они сражались вместе с норманнами, недавно прибывшими в Италию в поисках приключений, и лангобардами из контролируемой Византией Апулии. Видным членом гвардии в то время был Харальд Хардрада, позже король Норвегии как Харальд III (1046–1066). Однако, когда Маниак подверг лангобардов остракизму, публично унизив их лидера Ардуина, лангобарды дезертировали, а норманны и варяги последовали за ними.

Вскоре после этого капитан Михаил Дукианос разместил в Бари отряд варягов. 16 марта 1041 г. их призвали сражаться с норманнами возле Венозы; многие утонули при последующем отступлении через Офанто. В сентябре Экзавгуст Бойоаннес был отправлен в Италию с небольшим отрядом варягов, чтобы заменить опального Дукиано. 3 сентября 1041 года они потерпели поражение от норманнов.

Многие из последних катепанов были отправлены из Константинополя с варяжскими отрядами. В 1047 году Иоанн Рафаил был отправлен в Бари с отрядом варягов, но бариоты отказались принять его войска, и он провел свой срок в Отранто. Двадцать лет спустя, в 1067 году, последний византийский катепан в южной Италии, Мабрика, прибыл с варяжскими помощниками и взял Бриндизи и Таранто. В катастрофической битве при Манцикерте в 1071 году вокруг него пала практически вся императорская гвардия. [5]

Двадцать лет спустя, в 1067 году, последний византийский катепан в южной Италии, Мабрика, прибыл с варяжскими помощниками и взял Бриндизи и Таранто. В катастрофической битве при Манцикерте в 1071 году вокруг него пала практически вся императорская гвардия. [5]

Экспедиции викингов: изображая огромную широту их путешествий через большую часть Европы, Средиземное море, Северную Африку, Малую Азию, Арктику и Северную Америку. https://handwiki.org/wiki/index.php?curid=1713780

Первые 100 лет гвардия состояла в основном из скандинавов, после успешного вторжения норманнов в Англию стало появляться все больше англосаксов. В 1088 году большое количество англосаксов и датчан эмигрировало в Византийскую империю через Средиземное море. [6] Один источник сообщает, что их более 5000 прибывают на 235 кораблях. Те, кто не поступил на имперскую службу, поселились на побережье Черного моря, построив и разместив гарнизон города Чиветот для Алексиоса I. англо-варяги) с этого момента. В этом качестве они сражались на Сицилии против норманнов под предводительством Роберта Гвискара, которые также безуспешно пытались вторгнуться на нижние Балканы.

англо-варяги) с этого момента. В этом качестве они сражались на Сицилии против норманнов под предводительством Роберта Гвискара, которые также безуспешно пытались вторгнуться на нижние Балканы.

Описывая отряд в 1080 году, летописец и принцесса Анна Комнина называет этих «варваров с топорами» «из Туле», вероятно, имея в виду Британские острова или Скандинавию. [8] Точно так же византийский государственный служащий, солдат и историк Иоанн Киннамос называет этих «топороносцев», охранявших императора, «британской нацией, которая с давних времен служит римским императорам». . [9] Киннамос писал в конце 12 века, что, возможно, указывает на то, что более датский и саксонский состав гвардии продолжался до момента Четвертого крестового похода.

Варяги полагались на датский топор с широким лезвием в качестве основного оружия, хотя они часто также были искусными фехтовальщиками или лучниками. В некоторых источниках, таких как « Алексиада » Анны Комнин, они описываются как конные; и викинги, и элитные англо-саксонские воины обычно использовали лошадей для стратегической мобильности, хотя обычно они сражались пешком. Охрана была размещена в основном вокруг Константинополя и, возможно, располагалась в казармах дворцового комплекса Буколеон. Гвардия также сопровождала армии в поле боя, и византийские летописцы (а также несколько известных западноевропейских и арабских летописцев) часто отмечают их боевую доблесть, особенно по сравнению с местными варварскими народами. Они были жизненно важны для победы Византии при императоре Иоанне II Комнине в битве при Берии в 1122 году. Варяги прорубили себе путь через кольцо вражеских печенежских повозок, разрушив позиции печенегов и вызвав общее бегство в их лагере. [9]

Охрана была размещена в основном вокруг Константинополя и, возможно, располагалась в казармах дворцового комплекса Буколеон. Гвардия также сопровождала армии в поле боя, и византийские летописцы (а также несколько известных западноевропейских и арабских летописцев) часто отмечают их боевую доблесть, особенно по сравнению с местными варварскими народами. Они были жизненно важны для победы Византии при императоре Иоанне II Комнине в битве при Берии в 1122 году. Варяги прорубили себе путь через кольцо вражеских печенежских повозок, разрушив позиции печенегов и вызвав общее бегство в их лагере. [9]

Варяги были описаны византийским историком XI века Михаилом Пселлом так: «Вся группа носит щиты и размахивает на плечах неким однолезвийным тяжелым железным оружием», которое, как считается, имеет [10] (многие византийские писатели называли их «варварами с топорами», pelekyphoroi barbaroi , а не варягами). относиться к оружию как к rhomphaia , [11] , что, скорее всего, произошло как продукт аттикизма в византийской литературе. [10]

[10]

Они принимали участие в защите Константинополя во время Четвертого крестового похода. О роли охранников говорится, что «бои были очень жестокими, велась рукопашная с топорами и мечами, нападавшие взобрались на стены, и с обеих сторон были взяты пленные». [6] Последнее упоминание о варяжской гвардии есть в греческой версии Хроника Мореи , в которой говорится, что это подразделение сопровождало принца Ахайи в тюрьму после битвы при Пелагонии в 1259 году; историк Д. Дж. Геанакоплос предполагает, что они были воссозданы Теодором I Ласкарисом, чтобы укрепить его претензии как законного Императора. [12] Люди, идентифицированные как варяги, встречались в Константинополе около 1400 г. [13]

2. Назначение

Печать Михаила, Великого толкователя ( megas diermeneutes ) гвардии. https://handwiki.org/wiki/index.php?curid=1338939

Обязанности и назначение Варяжской гвардии были аналогичны, если не идентичны, услугам, оказываемым киевской дружиной , норвежской hird , а скандинавских и англо-саксонских хускарлов . Варяги служили личной охраной [14] императора, присягнув ему на верность; у них были церемониальные обязанности вассалов и приветствующих, а также они выполняли некоторые полицейские обязанности, особенно в случаях измены и заговора. Их возглавлял отдельный офицер, 9-й0007 akolouthos , который обычно был коренным византийцем.

Варяги служили личной охраной [14] императора, присягнув ему на верность; у них были церемониальные обязанности вассалов и приветствующих, а также они выполняли некоторые полицейские обязанности, особенно в случаях измены и заговора. Их возглавлял отдельный офицер, 9-й0007 akolouthos , который обычно был коренным византийцем.

Варяжская гвардия использовалась в бою только в критические моменты или там, где битва была самой ожесточенной. [15] Современные византийские летописцы со смесью ужаса и восхищения отмечают, что «скандинавы были устрашающими и по виду, и по снаряжению, они нападали с безрассудной яростью и не заботились ни о потере крови, ни о своих ранах». [15] Описание, вероятно, относится к берсеркам, так как говорят, что это состояние транса давало им сверхчеловеческую силу и избавляло их от боли от ран. [15] Когда византийский император умер, варяги получили уникальное право бежать к имперской казне и брать столько золота и столько драгоценных камней, сколько они могли унести, процедура, известная на древнескандинавском языке как polutasvarf («дворец грабеж»). [15] Эта привилегия позволила многим варягам вернуться домой богатыми людьми, что побудило еще больше скандинавов записаться в гвардию в Miklagarðr (швед. = Miklagård = «Великий город», т.е. Константинополь). [15]

[15] Эта привилегия позволила многим варягам вернуться домой богатыми людьми, что побудило еще больше скандинавов записаться в гвардию в Miklagarðr (швед. = Miklagård = «Великий город», т.е. Константинополь). [15]