сочинение по литературе на Сочиняшка.Ру

Комедия Грибоедова «Горе от ума» увидела свет в 1824 году. В это время в российском обществе начинают зарождаться идеи декабристов, появляется революционная прослойка дворянства, которая вступает в конфликт со старым фамусовским обществом.

Москва в произведении Грибоедова показана, как город, который восстанавливался после войны с Наполеоном в 1812 году.

С тех пор дороги, тротуары,

Дома и все на новый лад.

Но что же стало с людьми? Как они изменились?

Когда Чацкий возвращается в дом своего детства, он видит, что все по-старому.

Дома новы, но предрассудки стары.

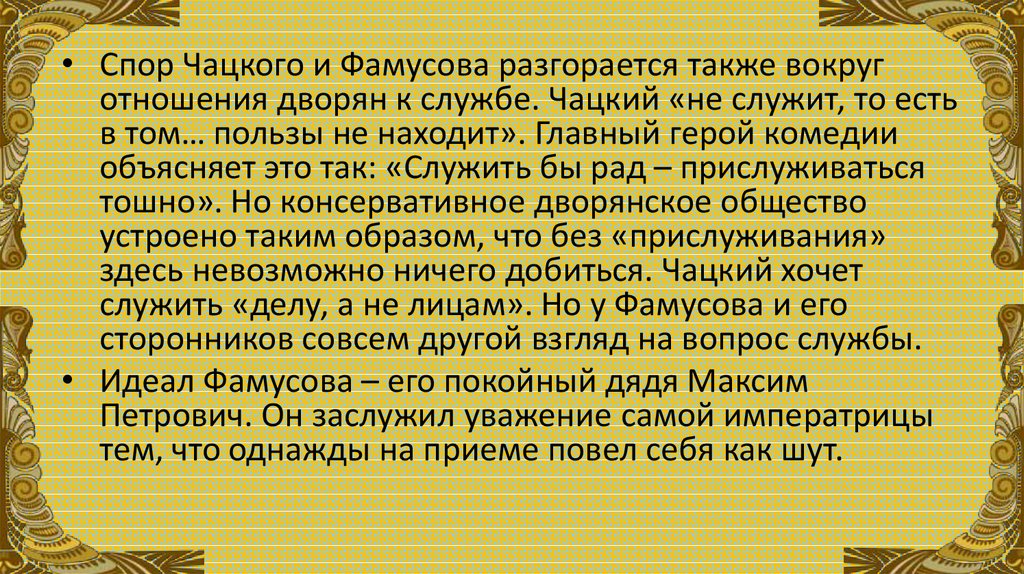

Московское общество не приемлет изменений и новшеств, в нем господствуют идеи прошлого века. Единственное, что заботит представителей такого общества – это молва и слухи про них. Так, Фамусов говорит, что «злые языки страшнее пистолета».

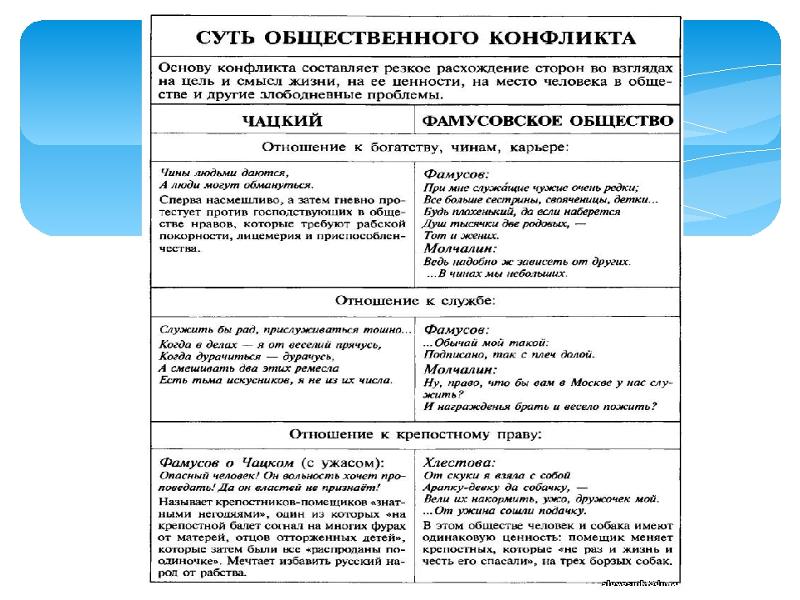

Единственный идеал для фамусовской Москвы – это господство денег и чинов.

Кроме того, фамусовская Москва ценила очень «нужные» знакомства и связи.

Такому обществу чуждо образование. На балах и светских встречах обсуждение учебных заведений вызывает всеобщее недовольство. Чтение книг считается пустой тратой времени.

Это общество не приемлет русскую культуру и не чтит русские традиции. Фамусовская Москва восторгается всем французским, и только в нем видит спасение. Французский язык становится разговорным языком господ. По этому поводу Чацкий очень точно подметил:

Господствует еще смешенье языков:

Французского с нижегородским?

Западная культура проникает во все сферы жизни фамусовской Москвы. Так, представительницы высшего общества увлекаются французскими романами. Кличут себя мадам и мадмуазель, забыв про русское обращение «сударыня».

Так, представительницы высшего общества увлекаются французскими романами. Кличут себя мадам и мадмуазель, забыв про русское обращение «сударыня».

Фамусовское общество очень дорожит крепостным правом. Порабощенные крестьяне были вынуждены не только тяжело трудиться на господ, но и были обязаны развлекать их. А взамен их могли легко продать или обменять даже на собак.

В фамусовской Москве царила власть женщин. Мужья для них стали прислугой. Одним из примеров можно назвать князя Горича, который после женитьбы полностью подчинился своей супруге, хотя раньше был независимым и гордым человеком. Также, здесь очень быстро распространялись слухи, которые чаще всего были неправдивы.

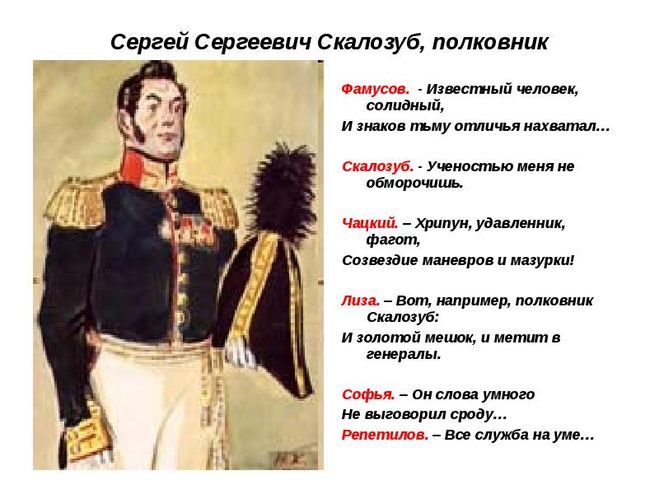

Чтобы показать всю мерзость фамусовской Москвы, Грибоедов наделяет героев комедии «говорящими» фамилиями. К примеру,

К Скалозубу, Хлестовой, Хрюмину ощущается негативное отношение самого автора.

К Скалозубу, Хлестовой, Хрюмину ощущается негативное отношение самого автора.Один человек достоин уважения в этом прогнившем фамусовском обществе. Им был Чацкий. Он пытался показать фамусовской Москве, те проблемы, которые разрушали его любимую страну. Но его идеи остались не принятыми, общество отвергло его. Чацкого восприняли сумасшедшим.

Подводя итог, можно сказать, что Грибоедов показал нам Москву, как город, в котором зародилась борьба прошлого и существующего, и как показывает практика, этот процесс не проходит безболезненно.

Понравилось сочинение? А вот еще:

«Зачем защищать дом, где кутили богачи?» Где и как жили в Москве герои знаменитой пьесы Грибоедова

Дом Фамусова

Для Грибоедова Москва была близкой, осязаемой» – он жил на Новинском бульваре, Мясницкой, учился в университете на Моховой, бывал в других городских пределах. Для нас – тот город безмерно далек. Но следы его остались. Увы, нынче лишь на полотнах и бумаге…

Для нас – тот город безмерно далек. Но следы его остались. Увы, нынче лишь на полотнах и бумаге…

Чацкий вопрошал и сам же отвечал:

Что нового покажет мне Москва?

Вчера был бал, а завтра будет два.

Тот сватался – успел, а тот дал промах.

Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах.

…«Дом Фамусова» – здание с треугольным фронтоном, арками, высокими окнами – стоял на одном из семи холмов Москвы – Тверском. В нем, предположительно, разворачивалось действие комедии. Это был особняк, в котором жила двоюродная сестра Грибоедова Софья с мужем Сергеем Римским-Корсаковым. С Софьи Александр Сергеевич «срисовал» портрет героини «Горе от ума». И дал ей такое же имя.

Располагался «Дом Фамусова» близ Страстного монастыря на Страстной же площади – ныне Пушкинской. Ни того, ни другого давно уж нет. Монастырь порушили в конце 30-х годов прошлого столетия, а «Дом Фамусова» снесли несколькими десятилетиями позже. На его месте был выстроен новый издательский корпус «Известий».

Грустная, в общем, история. Москвичи пытались спасти особняк. Писатель Владимир Солоухин отметил: «Дом морально связан с именами Пушкина и Грибоедова. Именно его имел в виду Грибоедов, когда писал «Горе от ума», потому дом и называется теперь «Домом Фамусова». Естественно, что такой памятник надо хранить».

Однако власти уже все решили и d 1967-м году особняк снесли. А над интеллигентами, защищавшими «Дом Фамусова», посмеялись. Мол, точно неизвестно, где жили герои комедии. Стало быть, зачем защищать дом, где кутили богачи, угнетающие народ? По этому поводу «Крокодил» опубликовал язвительный фельетон «Расплата за ветреность»…

Тысячи французов

Слово «Москва» нередко встречается в комедии. К примеру: «Да и кому в Москве не зажимали рты / Обеды, ужины и танцы?..» Вот еще: «Что за тузы в Москве живут и умирают!» И еще: «Низкопоклонник! тесть! и про Москву так грозно!»

Радетель прошлого, хранитель старинных нравов, Фамусов негодовал, видя перемены, которые считал губительными. Кто виноват? Извольте:

Кто виноват? Извольте:

А все Кузнецкий Мост, и вечные французы,

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:

_ Губители карманов и сердец!_

_ Когда избавит нас творец_

От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!

_ И книжных и бисквитных лавок!»_

Что это означает? А вот что. На закате XVIII века, спасаясь от революционных жестокостей Дантона и Робеспьера, в Россию хлынули тысячи французов. Обосновались они и в Москве. Многие эмигранты облюбовали дома в районе Фуркасовского переулка, неподалеку от Кузнецкого Моста. Там они открыли множество лавок с разнообразными товарами и французскими вывесками.

Успех иноземцев был невиданный: московские щеголи с целью и без оной заспешили на Кузнецкий Мост. В путеводителях говорилось: «Все втридорога; но для наших модников это ничего: слово куплено на Кузнецком Мосту придает каждой вещи особенную прелесть». Будущий московский градоначальник Федор Ростопчин в своем сочинении «Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева» писал: «Господи, помилуй! Только и видишь, что молодежь одетую, обутую по-французски; и словом, делом и помышлением французскую. Отечество их на Кузнецком Мосту, а царство небесное – Париж…»

Отечество их на Кузнецком Мосту, а царство небесное – Париж…»

Ох, эти форели!

Комедия «Горе от ума» испещрена занятными деталями. Грибоедов говорит о том, о сем, в том числе, о еде: «Дверь отперта для званых и незваных, / Особенно из иностранных, / Хоть честный человек, хоть нет, / Для нас равнехонько про всех готов обед…»

Москвичи были гостеприимны и радушны. Во многих домах двери были открыты буквально настежь. Хозяева потчевали не только заглянувших на огонек родственников и друзей, но и соседей, их приятелей. Главными условиями были учтивость и соблюдение приличий за столом. Впрочем, были и те, что ими пренебрегали…

Обеды были обильными, как во всех богатых домах. Впрочем, о разносолах у Грибоедова ничего нет, в отличие от современников – Крылова, Пушкина. В их произведениях меню героев аппетитны и изысканны. Как, например, у Евгения Онегина:

Вошел: и пробка в потолок,

Вина кометы брызнул ток;

Пред ним roast-beef окровавленный

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет,

И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым.

Впрочем, однажды и от грибоедовской цитаты пахнуло ароматом – когда Фамусов заявил, что «к Прасковье Федоровне в дом во вторник зван я на форели…»

Ох, эти форели! Рыбки, отваренные в вине или шампанском, уложенные на тарелки, царствовали над всеми кушаньями. Яство было новым, едва вошедшим в гастрономическую моду. Форелей в Москве было не сыскать, этот деликатес везли из Санкт-Петербурга, Эстонии или Финляндии. Стоит заметить, что приглашение на форели вовсе не означало, что будет подаваться одна лишь рыба. Она главенствовала, но стол обрамляли другие, не менее достойные блюда.

Трагедии Москвы

…В комедии речь заходит о трагедии Москвы, ее разорении и последующем возрождении. Осенью 1812 года Москва пережила грандиозный пожар. Это случилось после вступления в город армии Наполеона. Стихия бушевала несколько дней, падали кровли, кричали люди, все погрузилось в дымную тьму.

Когда гигантское пламя, наконец, унялось, Москва предстала в жутком обличье – повсюду лежали безжизненные тела, на месте деревянных домов стояли остатки печей, там, где были каменные, высились обгоревшие стены. Огонь обезглавил церкви, с колоколен слетели колокола…

Огонь обезглавил церкви, с колоколен слетели колокола…

Однако москвичи унывали недолго. Была создана особая строительная комиссия, во главе которой был поставлен известный архитектор Осип Бове. Город начал возрождаться.

После пожара минуло десять лет. Но разговоры горожан часто возвращались к пожару. В комедии — тоже. Фамусов молвит: «Решительно скажу: едва / Другая сыщется столица как Москва». Скалозуб подхватывает: «По моему сужденью, / Пожар способствовал ей много к украшенью». Фамусов продолжает: «Не поминайте нам, уж мало ли крехтят: / С тех пор дороги, тротуары, / Дома и все на новый лад…»

Чудеса божественные

Поэт и ученый Алексей Мерзляков радовался московским переменам: «С нами совершаются чудеса божественные. Топор стучит, кровли наводятся, целые опустошенные переулки становятся по-прежнему застроенными. Английский клуб против Страстного монастыря свидетельствует вам свое почтение. Благородное собрание… также надеется воскреснуть».

В дворянских кварталах Москвы началось строительство изящных и уютных особняков. Архитекторы приступили к составлению проектов общественных зданий, среди которых были Провиантские склады на Крымской площади, Манеж, Первая Градская больница на Калужской, Опекунский совет на Солянке. Новый облик получило перестроенное Иваном Жилярди здание университета…

Архитекторы приступили к составлению проектов общественных зданий, среди которых были Провиантские склады на Крымской площади, Манеж, Первая Градская больница на Калужской, Опекунский совет на Солянке. Новый облик получило перестроенное Иваном Жилярди здание университета…

Пробки и памятники

Увы, Грибоедов не дожил до момента своей славы, когда о комедии заговорили, и газеты расцветились похвалами драматургу. Александр Сергеевич уже два года лежал в могиле, когда в 1831 году состоялась премьера «Горя от ума» в Москве в Большом театре. На сцене блистал весь цвет русской сцены. Фамусова играл Михаил Щепкин, Чацкого – Петр Мочалов, Молчалина – Дмитрий Ленский. Овации грохотали, сотрясая величественное здание.

«Горе от ума» играют в России постоянно, в разных театрах. И всякий раз монологи, реплики комедии, прочитанные артистами, встречают аплодисментами, хотя текст давно знаком, приклеился к памяти еще со школьных времен. Вспомню лишь несколько незатейливых фраз, брошенных свояченицей Фамусова Хлестовой: «Легко ли в шестьдесят пять лет / Тащиться мне к тебе, племянница?. . мученье! / Час битый ехала с Покровки, силы нет…»

. мученье! / Час битый ехала с Покровки, силы нет…»

Поневоле удивишься – отчего так долго добиралась до Страстной площади бедная Анфиса Ниловна? Неужто, на перекладных? Или в те времена тоже были пробки?

…В 1959 году на Чистопрудном бульваре появился памятник Грибоедову работы скульптора Аполлона Мануйлова и архитектора Александра Заварзина. Монумент был установлен к 130-летию со дня смерти Александра Сергеевича.

Поэт задумчиво смотрит с высоты на бегущую внизу людскую реку, словно вопрошая: «Что нового покажет мне Москва?» Но ничего не произнесет Александр Сергеевич, не улыбнется иронически, не уронит каменную слезу, не пожалеет об изгнанной отцом Софье: «Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми. / Подалее от этих хватов, / В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, / Там будешь горе горевать…»

Единая Россия в беде

Пока президент Дмитрий Медведев болтает о том, что «свобода лучше, чем отсутствие свободы», а мир пытается понять, почему давние арабские диктатуры рухнули в одночасье, коррумпированная российская автократия продолжает делать то, что у нее получается лучше всего: манипулировать выборами и фальсифицировать их.

Региональные и муниципальные выборы в воскресенье — это только последний пример.

По сути, это была генеральная репетиция декабрьских выборов в Госдуму. Это показало, что коррумпированная правящая бюрократия страны — с «Единой Россией», играющей роль партии власти бюрократии — будет использовать все нечестные и незаконные уловки в книге, чтобы сохранить свою монополию на власть. «Голос», независимая организация по наблюдению за выборами, зафиксировала нарушения практически во всех 12 регионах, принимавших участие в голосовании в региональные законодательные органы, на выборах в 10 областных центрах и во многих регионах при голосовании за муниципальные образования.

Накануне выборов глава ЦИК «Единая Россия» Андрей Воробьев уверенно предрек партии очередную сокрушительную победу. Его объяснение оптимистичного прогноза говорит само за себя: «Наша лидерская сила неоспорима, а наши программы самые существенные».

Рассмотрим подробнее «содержательные программы» «Единой России»:

Региональные и местные власти — все члены «Единой России» — задолго до декабрьских выборов вычистили своих самых откровенных и критически настроенных соперников с поля кандидатов и партийных списков . В очередной раз главными жертвами этого процесса стали независимые кандидаты и члены партий, не имевшие мест в местных законодательных органах. В целом 60 процентов таких кандидатов и 40 процентов независимых кандидатов в региональные законодательные органы не были допущены к участию в выборах.

В очередной раз главными жертвами этого процесса стали независимые кандидаты и члены партий, не имевшие мест в местных законодательных органах. В целом 60 процентов таких кандидатов и 40 процентов независимых кандидатов в региональные законодательные органы не были допущены к участию в выборах.

Например, в Тамбовской области кандидату от «Яблока» было отказано в регистрации вместе со всеми девятью кандидатами партии по округам. В Курской области был зарегистрирован только один из 11 кандидатов от «Яблока», а в республике Адыгея, входящей в состав Краснодарского края, допустили к регистрации только двух кандидатов от партии «Патриоты России». И партийные списки «Яблоко», и «Правое дело» были исключены из участия в муниципальных выборах в Ставрополе, кандидаты от «Яблока» также не допущены к выборам во Владимире, Калининграде и Сыктывкаре.

Всего сотни кандидатов по всей стране были лишены конституционного права участвовать в выборах. Как и прежде, сотрудники избирательных комиссий отклоняли кандидатов, несправедливо дисквалифицировав их подписные листы и проводя тщательный поиск технических и типографских ошибок в их регистрационных формах.

В то же время барьер для регистрации политической партии был повышен с 5 процентов до 7 процентов в Нижегородской, Оренбургской и Тверской областях, а многолетняя кампания по отмене выборов мэров продолжалась среди жителей Ставрополя и Ханты- Мансийск стал последним муниципалитетом, лишившимся права напрямую избирать мэра. Такого же права незадолго до этого лишились жители Перми и Владимира.

В ходе предвыборной кампании кандидатам от партий, кроме «Единой России», не разрешалось арендовать помещения для встреч с избирателями, СМИ отказывались размещать их рекламу, их листовки и плакаты срывались или закрашивались. «Единая Россия» снова доминировала в телеэфире, засыпая зрителей репортажами о том, как много «Единая Россия» сделала за последние годы на благо общества. Как и на предыдущих выборах, «Единая Россия» оказывает давление на руководителей школ, больниц и других госучреждений, чтобы те проголосовали за партию власти.

Во Владимире по региональному телевидению была показана программа «Слушаем всех», в которой участвовали только кандидаты от «Единой России». В городе Инта республики Коми местные власти запретили митинг оппозиции, сославшись на опасения по поводу эпидемии гриппа. «Единая Россия» также осыпает бюджетными средствами достойные дела, называя такие подарки «помощью партии «Единая Россия». Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев раздал бедным семьям до 4 тонн печного угля каждой, что было представлено как «Единая Россия в поддержку нуждающихся». А пока лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встречался с избирателями в Курске, его заглушил шум дискотеки, организованной «Единой Россией». Более того, Миронова забросали мешком с перьями.

В городе Инта республики Коми местные власти запретили митинг оппозиции, сославшись на опасения по поводу эпидемии гриппа. «Единая Россия» также осыпает бюджетными средствами достойные дела, называя такие подарки «помощью партии «Единая Россия». Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев раздал бедным семьям до 4 тонн печного угля каждой, что было представлено как «Единая Россия в поддержку нуждающихся». А пока лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встречался с избирателями в Курске, его заглушил шум дискотеки, организованной «Единой Россией». Более того, Миронова забросали мешком с перьями.

С такими «существенными программами» было предрешено, что «Единая Россия» победит на воскресных выборах. Но самое интересное, что даже эти когда-то опробованные и настоящие манипуляции уже не работают так, как раньше. В семи из 12 регионов, где в воскресенье состоялись выборы в законодательные органы, «Единая Россия» получила наибольшее, но не большинство голосов. В Кировской области, например, «Единая Россия» набрала менее 40 процентов голосов, что является рекордно низким показателем.

Это значит, что «Единой России» приходится придумывать новые, более изощренные уловки, чтобы обманывать избирателей и манипулировать голосованием. Это единственный доступный вариант. Если бы «Единой России» пришлось полагаться исключительно на свой послужной список и «политическую и экономическую платформу» в свободной и честной кампании, она бы никогда не выиграла ни одного выбора.

Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы с 1993 по 2007 год, ведущий политического ток-шоу на радио «Эхо Москвы», является соучредителем оппозиционной Партии народной свободы.

Мнения, выраженные в авторских статьях, не обязательно отражают позицию The Moscow Times.

обзоров пользователей | NetGalley

Именно «Мастер и Маргарита» впервые привлекла мое внимание к русской литературе и ее потенциалу непочтительности, абсурда и (не очень) замаскированного социального комментария. Оттуда я перешел к более классическим текстам, таким как «Онегин» Пушкина (любовь с первого прочтения) и «Война и мир» Толстого (просто ошеломленный).К счастью, есть издатели, такие как проект «Русская библиотека» Columbia University Press и Pushkin Press, которые продолжают освещать великую, недавно переведенную литературу. «Горе от ума» определенно является дополнением к этому. Спасибо издательству Columbia University Press и NetGalley за предоставление мне экземпляра этой книги в обмен на рецензию. «Горе от ума», судя по предисловию к этому изданию, до сих пор часто цитируется россиянами в повседневной жизни. На вопрос, который сейчас час, те, у кого нет часов, скажут, что «никто счастлив не следит за часами», а речь Чацкого приносит нам фразу «а кто судьи?», позволяя нам задаться вопросом, кто диктует, что нам делать и почему. Меня всегда поражало влияние пьес на нашу культуру. Вы видите это сейчас с фильмами и сериалами, которые быстро подхватываются массовой культурой, но также очень быстро снова исчезают. Лишь немногие в конечном итоге озвучивают чувство, которое длится, но пока длится это чувство, живет и пьеса, которая его озвучила.

«Горе от ума» говорит о многих вещах, особенно о разочаровании молодого поколения мужчин в России 10-го века, которые путешествовали за границу и приняли более прогрессивные идеалы, чем дома. Это столкновение, хотя и с комедийным моментом, присутствует на протяжении всего «Горя от ума» и оставляет нашего романтического главного героя разочарованным. Эти разочарования позже привели Россию к восстанию декабристов 1825 года и, конечно же, к русской революции. В «Горе от ума» молодой человек Чацкий возвращается в Москву из-за границы, надеясь воссоединиться со своей бывшей любовью. К сожалению, Чацкий находит Москву и возлюбленную, которая изменилась и выросла за время его отсутствия. Она ушла и уже не будет встречать его с прежним энтузиазмом и преданностью, а сама Москва теперь полна скоропалительности, кумовства и боязни радикализма. Конечно, все, что исходит из уст Чацкого, воспринимается как революционное и возмутительное. «Горе от ума» — комедия, но с острым глазом и острым языком.

Многое можно найти для критики, будь то гарантия занятости горничной, зависящая от сохранения тайны ее хозяйки, отец, который пресмыкается перед всеми, принцесса, чей собственный расизм она всегда позволяет быть очаровательным, и клерк, который понимает безопасность быть кротким и мягким. Сам Чацкий врывается на эту сцену тщательно разыгранных персонажей и тщательно установленных нравов с отвращением ко всем, а последствия хотя и комичны, но и трагичны. Само название также является ключом к пониманию этого баланса между комедией и трагедией в пьесе. «Остроумие» обычно ассоциируется у нас с весельем и смехом, когда толпа обожает вас за ваш быстрый язык. В случае с Чацким его ум и манера говорить вызывают презрение со стороны окружающих, которые либо сами недостаточно быстры, либо не любят быть объектом насмешек. Это также позволяет читателю/зрителю пьесы задаться вопросом, идет ли ему на пользу остроумие Чацкого. Возможно, он нравственно выше других персонажей, но, возможно, и немного жесток в своих насмешках.

Я впервые читаю что-либо Грибоедова, но мне очень понравилась находчивость и хитрость суждений, проявленные в «Горе от ума». Быстрые реплики между разными персонажами, особенно Чацким и Софи, приятно читать, и мне захотелось увидеть эту пьесу в исполнении. Множество персонажей и их особенности, которые они все демонстрируют, приятно читать, даже несмотря на то, что Чацкий остается солидным главным героем. Тем не менее, важно прочитать введение, так как оно обеспечивает хороший контекст для пьесы и ее перипетий. Вполне возможно читать и наслаждаться пьесой без нее, но добавленная глубина контекста действительно оживляет некоторые элементы пьесы. Бетси Хьюлик, участница проекта «Русская библиотека» издательства Columbia University Press, сделала отличный перевод, который позволяет легко читать, сохраняя при этом ритм и рифму, благодаря которым эта русская пьеса кажется знакомой англоязычной аудитории, привыкшей к Шекспиру. Прежде чем закончить этот обзор, я хочу немного похвалить сам проект «Русская библиотека».