Русские летописи о варягах и руси

Средние века Русские летописи о варягах и руси

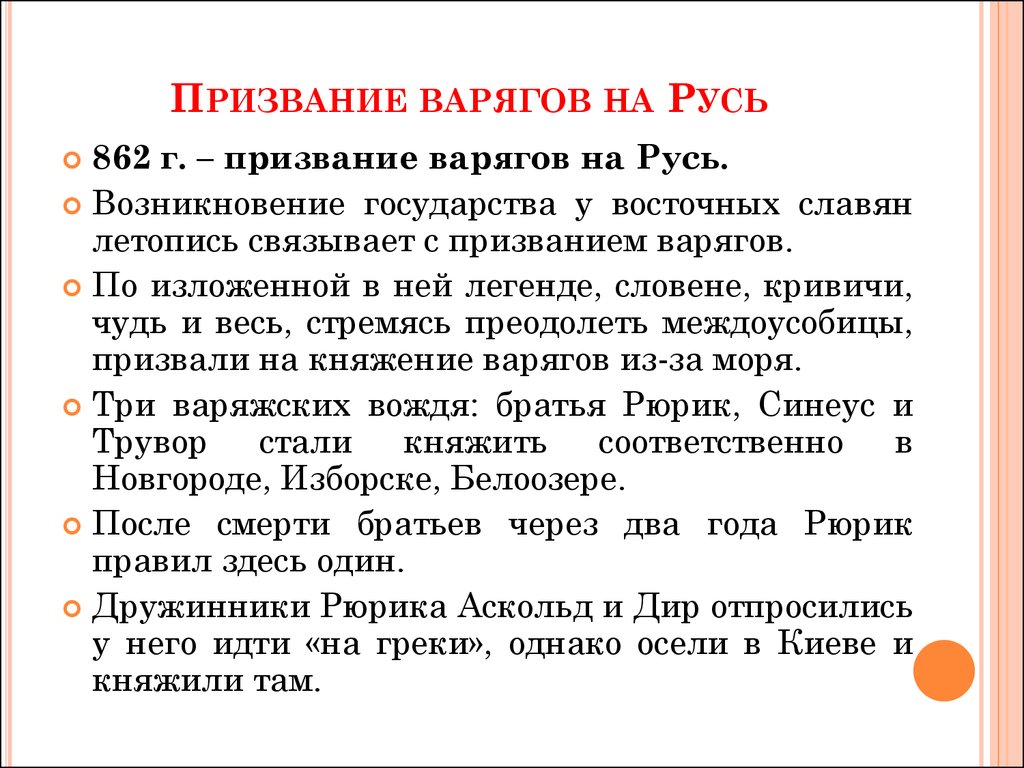

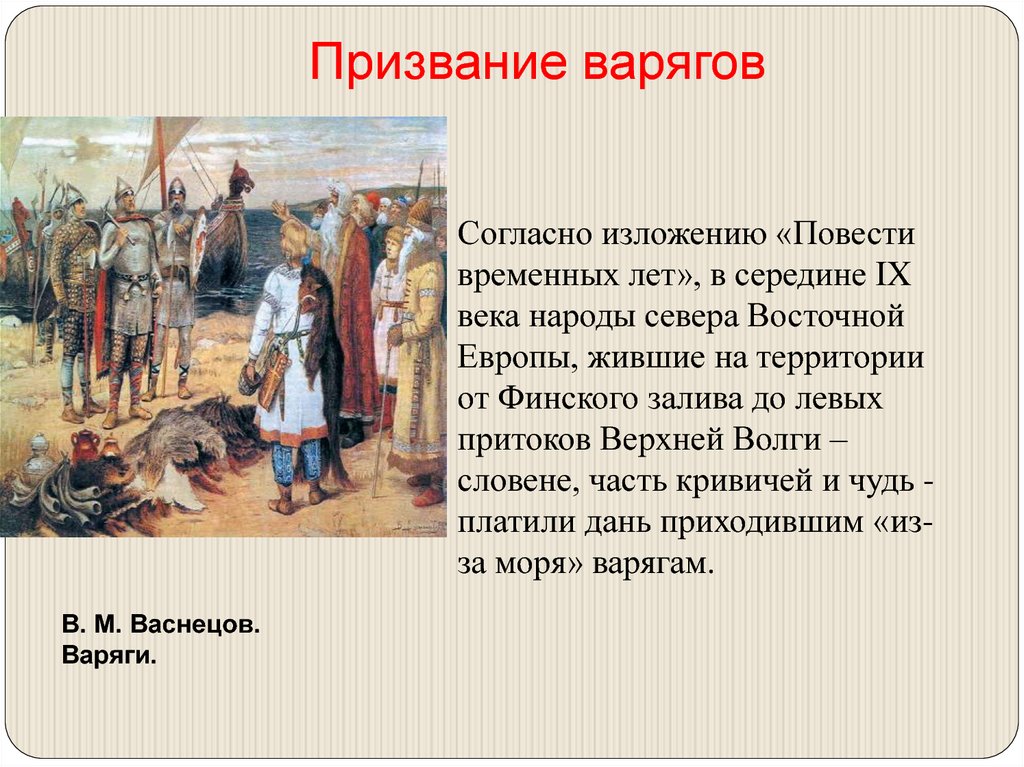

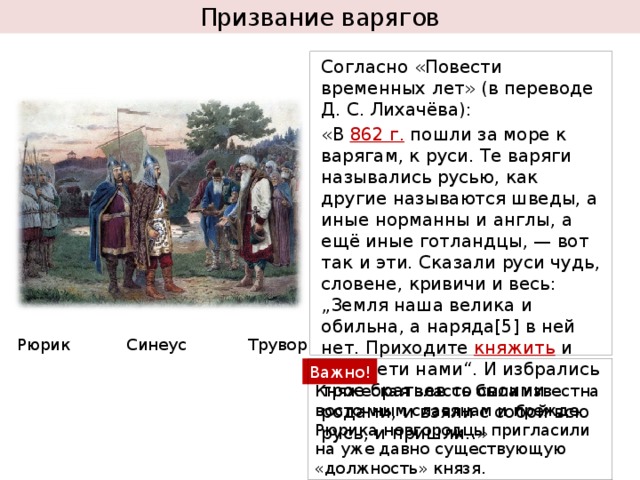

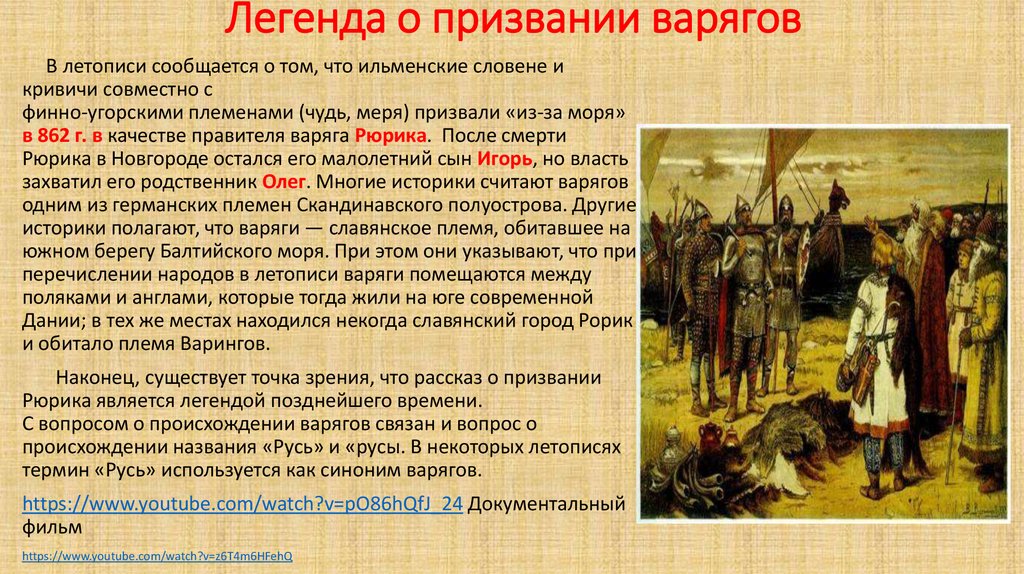

Под 859 годом «Повесть временных лет» сообщала: «Имаху дань варязи изъ заморья на чюди и на словѣнех, на мери, на вьсѣхъ и кривичѣхъ. А козари имаху на полянѣх и на сѣверѣх, и на вятичѣхъ»; через три года летописец добавил: «Изъгнаша варяги за море, и не даша имъ дани, и почаша сами в собѣ володѣти, и не бѣ в нихъ правды, и въста родъ на родъ, и /…/ рѣша сами в себѣ: «Поищемъ собѣ князя, иже бы володѣлъ нами и судилъ по праву». И идоша за море къ варягомъ, к руси. Сице бо ся зваху тьи варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъгляне, друзии готе, тако и си» (Повесть временных лет…, С.18). «Повесть» никак не объясняет, почему славяне изгнали варягов-норманнов, требовавших дани, и затем вместо них призвали других варягов, по имени русь, чтобы те установили справедливую власть. При этом варягов-русь призвали только новгородцы.

Призвание варягов. Худ. В. М. Васнецов. 1913 г.

С. Ф. Платонов заметил по поводу этих сообщений: «сильное племя русь воевало с греками на 20 лет раньше», а значит «год основания княжества в Новгороде летописью указан неточно». Более того, «греки не смешивали знакомое им племя русь с варягами; также и арабы, торговавшие на Каспийском побережье, знали племя русь и отличали его от варягов, которых они звали «варангами». Стало быть, летописное предание, признав русь за одно из варяжских племён, сделало какую-то ошибку /…/» (Платонов С.Ф. Учебник русской истории. Буэнос-Айрес: Изд-во Владимира Лашевича и брата, 1945, С.18). Далее он указал на противоречие в летописных сведениях: «Среди Днепровских славян русь появилась в первой половине IX века, ещё раньше, чем потомство Рюрика перешло княжить из Новгорода в Киев /…/» (Там же. С.19).

Это сказание уже три столетия вызывает споры. Нет оснований принимать династическую легенду о трёх братьях, основавших древнерусское государство, за историческое событие.

Киевский летописец вовсе не стремился с исторической точностью передать события, происшедшие два века назад в далёких Новгородских землях и весьма условно воссоздавал их канву. Сказание о «призвании варягов» сходно c легендами о Кие, Щеке и Хориве, о Чехе, Лехе и Русе, о польских Пясте и Попеле. Особенной фантастичностью от них отличалось лишь история о рождённом от морского чудища основателе меровингской династии во Франции.

Сказание о «призвании варягов» сходно c легендами о Кие, Щеке и Хориве, о Чехе, Лехе и Русе, о польских Пясте и Попеле. Особенной фантастичностью от них отличалось лишь история о рождённом от морского чудища основателе меровингской династии во Франции.

Вопреки греческим источникам русь в «Повести» отождествляется не с «народом рос», а с «варягами», при этом под 898 годом летописец добавляет: «А словѣнескъ языкъ и рускый одинъ. От варягъ бо прозвашася русью, а пѣрвѣе бѣша словѣне; аще и поляне звахуся, но словѣньская рѣчь бѣ» (Там же. С.23). Эти слова в сочетании с предыдущими кажутся нагромождением бессмыслицы: «/…/ от тех варягъ прозвашася руская земля, новугородьци, ти суть людье от рода варяжьска, прѣжде бо бѣша словѣне» (Там же. С. 18). Происхождение новгородских словен «от рода варяжска» получает объяснение лишь в том случае, если и варяги, и русь являлись славянами по происхождению. Нижеизложенные предположения можно обосновать лишь на совокупности исторических событий и на косвенных доказательствах.

В середине VIII века норманны начали вторгаться в северорусские земли, как и на другие побережья Балтики. Они основали Ладогу и начали взимать дань с окрестных словен. Почти безоружные селяне призвали на помощь отряды волжских русов и превратили свои селения в города «крепости». Видимо, потому шведы впоследствии стали называть Русь Gårdarike «страна городов». После осад и столкновений, длившихся столетие, русам удалось заключить мир с норманнами, осевшими в Приладожье. Они предложили им объединиться в смешанных военных дружинах, возглавить их, выбрать своих вождей для управления пограничными городами-крепостями и стать защитниками славян от пришлых скандинавов. Вместо поборов с местного населения русы призвали соседей-норманнов начать совместные походы в Византию и Персию.

Следуя «Повести временных лет», можно предположить, что в 859 году новгородцы изгнали пришлых варягов, которые попытались взимать дань «с чуди, словен, мери, веси и кривичей» и призвали на помощь отряды варягов, уже давно живших у Ладожского озера и объединившихся с военными дружинами русов. Для этого не нужно было плыть в Швецию. Послы словен отправились «к варягам, к руси» не «за море», а «на море» — к Ладоге, превышающей размерами Финский залив. Переговоры оказались весьма успешны.

Для этого не нужно было плыть в Швецию. Послы словен отправились «к варягам, к руси» не «за море», а «на море» — к Ладоге, превышающей размерами Финский залив. Переговоры оказались весьма успешны.

Предположительно, именно русы показали варягам волоки и речные пути до Днепра и Волги, помогли устроить стоянки в их верховьях. В конце IX века варяги и русы совместно основали Рюриково городище на Волхове и Тимирёво на Волге, в начале Х века Гнёздово на Днепре. Драккары плыли к югу и обратно вместе с ладьями. Русы являлись проводниками и переводчиками, снабжали скандинавов пропитанием в славянских землях и защищали от степных кочевников. Так возникли волжский торговый путь через Булгарию и Хазарию до Арабского халифата, а затем — путь «из варяг в греки».

Неукротимые скандинавы, местные, а затем и пришлые, превратились в союзников русов и словен. Не сохранилось никаких сведений о войнах и завоеваниях норманнов на Руси. Более того, археологические раскопки показывают, что в IX-XI веках они жили бок о бок со славянами, принимали их язык и легко с ними роднились. В древнерусских землях не было ни одного чисто скандинавского поселения. Для изначально многонациональной Руси, жители которой говорили на одном языке, происхождение варягов, не имело значения. В письменных источниках той поры этноним русь легко соединяли со словами варяг и хакан. Именно так Ибн Даста передаёт имя правителя русов-волынцев из Днепро-Донского междуречья: «Русь имеет царя, который зовется Хакан-русь» (Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах…, С. 35). Д.И.Иловайский предположил, что своим «именем Русь /…/ отличала себя /…/ от прочих Славян, и как бы придавала себе значение высшего, благородного сословия. По крайней мере, этот оттенок особенно заметен в X и XI вв.» (Иловайский Д.И. Начало Руси…, С. 84). Русы славянских пограничий являлись потомственными воинами и разительно отличались от мирных землепашцев.

В древнерусских землях не было ни одного чисто скандинавского поселения. Для изначально многонациональной Руси, жители которой говорили на одном языке, происхождение варягов, не имело значения. В письменных источниках той поры этноним русь легко соединяли со словами варяг и хакан. Именно так Ибн Даста передаёт имя правителя русов-волынцев из Днепро-Донского междуречья: «Русь имеет царя, который зовется Хакан-русь» (Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах…, С. 35). Д.И.Иловайский предположил, что своим «именем Русь /…/ отличала себя /…/ от прочих Славян, и как бы придавала себе значение высшего, благородного сословия. По крайней мере, этот оттенок особенно заметен в X и XI вв.» (Иловайский Д.И. Начало Руси…, С. 84). Русы славянских пограничий являлись потомственными воинами и разительно отличались от мирных землепашцев.

С.Ф.Платонов развил эту мысль: русью назывались славяно-варяжские военные отряды, и само это понятие обозначало «войско, дружина». Он заметил, что в таком значении слово русин встречалось еще в XI веке в краткой редакции «Русской правды» и обозначало дружинника, представителя князя, а названием государства стало лишь к началу XII века.

Важно понять, как слово варяги вошло в древнерусский язык. Его считают заимствованием из древнесеверогерманского vaeringi (от var «верность, обет, клятва») или из латинского varangus «телохранитель, наемный стражник». Однако прозвище варяги не содержит в основе звука -н-.

В VIII-IX веках норманны и русы нередко враждовали, смешанные варяго-русские отряды распадались, пополнялись то скандинавами, то русами. В летописях воины-русы не раз противопоставлялись воинам-варягам, различие названий «русского» (Чёрного) и «варяжского» (Балтийского) морей сохранялось даже в средневековой письменности. Несомненно, первые киевские князья умело пользовались соперничеством разных по происхождению дружин, попеременно приближали к себе то тех, то других и уравновешивая их притязания.

Под 882 годом летописец сообщал: новгородский князь Олег пришёл в Поднепровье с войском, в котором «поимъ воя многи, варяги, чюдь, словѣни, мерю, весь, кривичи» (Повесть временных лет…, С. 20). В их числе русы не назывались, поскольку именно они к тому времени являлись объединяющей силой войска и всего государства. Захватив Киев, Олег по прозванию «Вещий» (оно являлось переводом его скандинавского имени Hailaga «святой, сведущий»), сумел окончательно объединить варяжские дружины с войском русов из днепро-донского междуречья и так собрать под своей властью основную часть восточнославянских земель. В том же году бывшие в подчинении у Олега «варязи и словѣни и прочи прозвашася русью» (Там же).

В том же году бывшие в подчинении у Олега «варязи и словѣни и прочи прозвашася русью» (Там же).

Вскоре этноним русь, русы в латинизированной форме ruzzi появился в «Баварском географе» (IX в.) (Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные источники IX-XI веков. Тексты, переводы, комментарий. М.: Наука, 1993, С. 7-51). Византийское название страны «Великая Скифь» времён князя Олега уступило место славянскому «Русская земля». Договоры князей Олега в 911 году и Игоря в 944 году с греками именовали русью всех жителей страны, в них не упоминались ни восточнославянские племена, ни варяги. Сторонами договоров выступали «все люди русские» и «все люди греческие» — жители Византии (Памятники русского права. Вып. I. М.: Госиздат, 1952. С. 6-9, 31-35). Это означает, что в течение жизни одного-двух поколений пришедшие вместе с Рюриком норманны без следа растворились в недрах созданного не без их помощи государства. Языком его являлся древнерусский, вобравший в себя множество говоров и важнейшие наречия: северное, западное и южное, испытавшее, по мнению О. Н.Трубачёва, влияние русов «именьковско-волынцевского» происхождения. Общей верой оставалась предхристианская религия Перуна и его земного воплощения, огневидного воскресающего Парены. «Начальная русская летопись» под 907, 945 и 971 годами сообщает, что русы, заключая государственные договоры от имени Великого князя, клялись Перуном и Волосом. Это означало, что верховная власть и военная дружина не желали признавать христианство и вместе с ним зависимость от Византии.

Н.Трубачёва, влияние русов «именьковско-волынцевского» происхождения. Общей верой оставалась предхристианская религия Перуна и его земного воплощения, огневидного воскресающего Парены. «Начальная русская летопись» под 907, 945 и 971 годами сообщает, что русы, заключая государственные договоры от имени Великого князя, клялись Перуном и Волосом. Это означало, что верховная власть и военная дружина не желали признавать христианство и вместе с ним зависимость от Византии.

Август 2019

Глава из книги «Древнерусское предхристианство» (СПб.: Алетейа)

Понравилась статья? Поддержите нас донатом. Проект существует на пожертвования и доходы от рекламы

Средневековая Русь

под 862 годом, летописец говорит, что племена, платившие дань варягам, изгнали последних за море, не дали им дани и начали сами у себя владеть. Из этих слов должно заключить, что варяги не брали только дань с северных племен, но владели у них; иначе летописец не мог сказать, что после их изгнания племена начали сами у себя владеть и владели дурно, не могли установить внутреннего порядка: не было между ними правды, продолжает летописец, встал род на род, начались усобицы. В таких обстоятельствах племена собрались и сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». Порешивши так, пошли они за море к варягам, к руси, и сказали им: «Земля наша велика и обильна а порядка в ней нет: приходите княжить и владеть нами». Собрались три брата с родичами своими, взяли с собой всю русь и пришли.

В таких обстоятельствах племена собрались и сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». Порешивши так, пошли они за море к варягам, к руси, и сказали им: «Земля наша велика и обильна а порядка в ней нет: приходите княжить и владеть нами». Собрались три брата с родичами своими, взяли с собой всю русь и пришли.

При изображении нравов и обычаев славян вообще замечено уже было, что родовой быт условливал между ними вражду, на которую так прямо указывают писатели иностранные, знавшие славян; наш летописец подтверждает их показания: как скоро, говорит он, племена начали владеть сами собою, то не стало у них правды, то есть беспристрастного решения споров, не было у них устава, который бы все согласились исполнять, не было власти, которая бы принудила ослушников к исполнению принятого устава. При столкновениях между родами, при общих делах решителями споров долженствовали быть старшины родов. Но могли ли они решать споры беспристрастно? Каждый старшина был представителем своего рода, блюстителем его выгод; при враждебных столкновениях между членами родов каждый старшина обязан был не выдавать своего родича; кто будет посредником в распре между старшинами? Разумеется, для ее решения род должен встать на род, и сила должна утвердить право. История племени и города, которые имели такое важное значение в описываемых событиях, история славян ильменских, Новгорода Великого представляет лучшее доказательство сказанному. С течением времени родовые отношения здесь исчезли, но концы с своими старостами напоминали о родах, из которых могло составиться первоначальное народонаселение, и вражда между концами заступила место родовой вражды; как прежде восставал род на род, так после восставал конец на конец, остальные брали сторону того или другого, а иногда оставались спокойными зрителями борьбы. Роды, столкнувшиеся на одном месте и потому самому стремившиеся к жизни гражданской, к определению отношений между собою, должны были искать силу, которая внесла бы к ним мир, наряд, должны были искать правительство, которое было бы чуждо родовых отношений, посредника в спорах беспристрастного, одним словом, третьего судью, а таким мог быть только князь из чужого рода. Установление наряда, нарушенного усобицами родов, было главною, единственною целию призвания князей, на нее летописец прямо и ясно указывает, не упоминая ни о каких других побуждениях, и это указание летописца совершенно согласно со всеми обстоятельствами, так что мы не имеем никакого права делать свои предположения.

История племени и города, которые имели такое важное значение в описываемых событиях, история славян ильменских, Новгорода Великого представляет лучшее доказательство сказанному. С течением времени родовые отношения здесь исчезли, но концы с своими старостами напоминали о родах, из которых могло составиться первоначальное народонаселение, и вражда между концами заступила место родовой вражды; как прежде восставал род на род, так после восставал конец на конец, остальные брали сторону того или другого, а иногда оставались спокойными зрителями борьбы. Роды, столкнувшиеся на одном месте и потому самому стремившиеся к жизни гражданской, к определению отношений между собою, должны были искать силу, которая внесла бы к ним мир, наряд, должны были искать правительство, которое было бы чуждо родовых отношений, посредника в спорах беспристрастного, одним словом, третьего судью, а таким мог быть только князь из чужого рода. Установление наряда, нарушенного усобицами родов, было главною, единственною целию призвания князей, на нее летописец прямо и ясно указывает, не упоминая ни о каких других побуждениях, и это указание летописца совершенно согласно со всеми обстоятельствами, так что мы не имеем никакого права делать свои предположения. Но кроме прямого и ясного свидетельства летописца, призвание князей как нельзя лучше объясняется рядом подобных явлений в последующей истории Новгорода. Летописец начальный говорит, что варяги были изгнаны и потом снова призваны; летописцы позднейшие говорят, что как скоро один князь был изгоняем или сам удалялся из Новгорода, то граждане последнего немедленно посылали за другим: они не терпели жить без князя, по выражению летописца; есть известие, что один из великих князей хотел наказать новгородцев тем, что долго не посылал к ним князя. У внука Рюрикова новгородцы просят князя и в случае отказа грозят найти другого. Вот что сказали они однажды сыну великого князя Ростислава Мстиславича: «Не хотим тебя, мы призвали твоего отца для установления наряда, а он вместо того усилил беспокойства». Сравним теперь это свидетельство с известием о призвании первых князей и увидим, что цель призвания одна и та же в обоих случаях: князь призывается для установления наряда внутреннего как судья миротворец.

Но кроме прямого и ясного свидетельства летописца, призвание князей как нельзя лучше объясняется рядом подобных явлений в последующей истории Новгорода. Летописец начальный говорит, что варяги были изгнаны и потом снова призваны; летописцы позднейшие говорят, что как скоро один князь был изгоняем или сам удалялся из Новгорода, то граждане последнего немедленно посылали за другим: они не терпели жить без князя, по выражению летописца; есть известие, что один из великих князей хотел наказать новгородцев тем, что долго не посылал к ним князя. У внука Рюрикова новгородцы просят князя и в случае отказа грозят найти другого. Вот что сказали они однажды сыну великого князя Ростислава Мстиславича: «Не хотим тебя, мы призвали твоего отца для установления наряда, а он вместо того усилил беспокойства». Сравним теперь это свидетельство с известием о призвании первых князей и увидим, что цель призвания одна и та же в обоих случаях: князь призывается для установления наряда внутреннего как судья миротворец.

Обратим теперь внимание на некоторые другие обстоятельства, встречающиеся в летописи при рассказе о призвании князей. Первое обстоятельство — это соединение племен славянских и финских, что произвело этот союз? Без всякого сомнения, означенные племена были приведены в связь завоеванием варяжским, как впоследствии остальные разрозненные славянские племена были приведены в связь князьями из дома Рюрикова. Эта тесная связь между чудью, весью, славянами ильменскими и кривичами выразилась в дружном изгнании варягов и потом в призвании князей. Этому же завоеванию, этому столкновению с чуждым началом северные племена были обязаны, по всем вероятностям, и относительно большею степенью общественного развития или по крайней мере стремления к нему: после изгнания варягов они не хотят возвратиться к разрозненному родовому быту и, не видя выхода из него при эгоизме родов, соглашаются призвать власть извне, призывают князя из чужого рода. Эта большая степень общественного развития у северных племен ясно окажется впоследствии, мы увидим, что северные племена будут постоянно торжествовать над южными. Второе обстоятельство в рассказе о призвании князей — это их расселение: старший брат, Рюрик, поселился у славян ильменских, второй, Синеус, — между чудью и весью на Белоозере, третий, Трувор, — у кривичей в Изборске. Но касательно города, в котором сел сначала Рюрик, чтения списков летописи разногласят: одни говорят в Новгороде, другие — в Ладоге. По известному правилу, что труднейшее чтение предпочитается легчайшему, особенно если оно находится в большем числе лучших списков, мы должны принять известие о Ладоге. Почему Рюрик избрал Ладогу, а не Новгород, объяснение найти нетрудно: положение Ладоги относительно начала великого водного пути, относительно близости моря важнее положения Новгорода; Ладога находится ближе к устью Волхова; Рюрику нужно было удержаться при непосредственном сообщении с заморьем в случае, если бы дело его пошло не так успешно в новой стране; недавнее изгнание варягов должно было научить его осторожности; в некоторых известиях сказано, что князья боялись сначала суровости призывавших племен; с другой стороны, Рюрику нужно было также обезопасить себя и свою область от нападения других варягов, и вот он прежде всего строит крепость в Ладоге, недалеко от устья Волхова и селится здесь.

Второе обстоятельство в рассказе о призвании князей — это их расселение: старший брат, Рюрик, поселился у славян ильменских, второй, Синеус, — между чудью и весью на Белоозере, третий, Трувор, — у кривичей в Изборске. Но касательно города, в котором сел сначала Рюрик, чтения списков летописи разногласят: одни говорят в Новгороде, другие — в Ладоге. По известному правилу, что труднейшее чтение предпочитается легчайшему, особенно если оно находится в большем числе лучших списков, мы должны принять известие о Ладоге. Почему Рюрик избрал Ладогу, а не Новгород, объяснение найти нетрудно: положение Ладоги относительно начала великого водного пути, относительно близости моря важнее положения Новгорода; Ладога находится ближе к устью Волхова; Рюрику нужно было удержаться при непосредственном сообщении с заморьем в случае, если бы дело его пошло не так успешно в новой стране; недавнее изгнание варягов должно было научить его осторожности; в некоторых известиях сказано, что князья боялись сначала суровости призывавших племен; с другой стороны, Рюрику нужно было также обезопасить себя и свою область от нападения других варягов, и вот он прежде всего строит крепость в Ладоге, недалеко от устья Волхова и селится здесь. Наконец, остается последний вопрос: какое значение имеет призвание Рюрика в нашей истории? Призвание первых князей имеет великое значение в нашей истории, есть событие всероссийское, и с него справедливо начинают русскую историю. Главное, начальное явление в основании государства — это соединение разрозненных племен чрез появление среди них сосредоточивающего начала, власти. Северные племена, славянские и финские, соединились и призвали к себе это сосредоточивающее начало, эту власть. Здесь, в сосредоточении нескольких северных племен, положено начало сосредоточению и всех остальных племен, потому что призванное начало пользуется силою первых сосредоточившихся племен, чтоб посредством их сосредоточивать и другие, соединенные впервые силы начинают действовать.

Наконец, остается последний вопрос: какое значение имеет призвание Рюрика в нашей истории? Призвание первых князей имеет великое значение в нашей истории, есть событие всероссийское, и с него справедливо начинают русскую историю. Главное, начальное явление в основании государства — это соединение разрозненных племен чрез появление среди них сосредоточивающего начала, власти. Северные племена, славянские и финские, соединились и призвали к себе это сосредоточивающее начало, эту власть. Здесь, в сосредоточении нескольких северных племен, положено начало сосредоточению и всех остальных племен, потому что призванное начало пользуется силою первых сосредоточившихся племен, чтоб посредством их сосредоточивать и другие, соединенные впервые силы начинают действовать.

Варяжская гвардия: Викинги Византии

Варяги Византии составляли Варяжскую гвардию, служившую личной охраной византийского императора. Варяжская гвардия вселяла ужас в сердца врагов византийского императора.

Варяги были скандинавским народом. Это были старые восточнославянские торговцы и поселенцы. Большинство из них были из современной Швеции, а другие были из Норвегии и Дании. Слово варяг происходит от разных средневековых слов, обозначающих скандинавский народ. Норвежцы или варяги также известны как викинги. Когда историки ссылаются на варягов, то чаще всего имеют в виду варягов. Викинги были рейдерами, торговцами, поселенцами и наемниками с 9 в.Скандинавия го века.

Подробнее Викинги

Ранняя варяжская история Рюрик избран царем славян.

Вопреки распространенному мнению, викинги пришли не только из Северной и Западной Европы. Викинги также пришли из Восточной Европы. Варяги поселились на территориях современной Беларуси, России и Украины. Известно, что варяги нашли Волжский торговый путь, который был альтернативным торговым путем в Азию. Маршрут соединял Северную Европу и Северо-Западную Россию с Каспийским морем и Сасанидской империей. Большинство серебряных монет пришло с этого восточного торгового пути.

Это изменило правила торговли между Китаем, Индией и Центральной Азией. Волжский торговый путь проходил через части России и Украины и проходил вблизи русского города Новгорода. Группа варягов, называемая русами, поселилась в городе Новгороде и жила под предводительством князя-варяга Рюрика. Историки не уверены, что привело принца викингов на восток. Рюрик сформировал династию Рюриковичей. Это была первая значительная династия в русской истории.

Историки не уверены, что привело принца викингов на восток. Рюрик сформировал династию Рюриковичей. Это была первая значительная династия в русской истории.

Подробнее Эпоха викингов

Русь и происхождение варяжской гвардии Призвание варягов. Возникновение варяжской стражи началось с договора между византийским императором Василием I и русскими варягами. Византийская империя, также известная как Восточная Римская империя, была самым богатым регионом в то время. Константинополь, столица восточной Римской империи, был богатым городом. Богатство Константинополя сделало его мишенью для набегов варяжских викингов. В 860 году русы напали на Константинополь.

В 860 году русы напали на Константинополь.

На римских изображениях нападения варягов изображены ужасающие люди в шлемах с нечеловеческими глазами. Ответ римлян не состоял в том, чтобы начать контратаку. Скорее, они пытались сделать этих ужасающих воинов полезными для своей армии. Римляне посылали на Русь вместо воинов миссионеров.

Миссионеры успешно сотрудничали с русской элитой, обратив некоторых в христианство. К концу 860 года Русская и Византийская империи были союзниками. В начале 10 -го века русский царь Олег и император Лев IV подписали и заключили выгодный договор, известный как Римско-Русский 911 года. Договор устанавливал военные отношения между Русью и Новым Римом. Это включало возможность для русов служить в варяжской армии. Нахождение в византийской армии было для варягов символом престижа.

В 989 году только что коронованный император Василий II столкнулся с тремя соперниками и хотел ослабить влияние своих соперников. Император обратился за помощью к русам. В обмен на руку своей сестры, выданной замуж за русского князя, Владимир Великий пожаловал императору Василию II 6000 варягов. Наличие этих войск имело решающее значение для императора. Пока у него были варяжские войска, император Василий II не имел против него обнаженного меча.

Варяжская гвардия — элитная часть армии византийского императора, служившая личной охраной императора. Варяги получили от римлян в награду богатство за свою службу. Гвардия держалась рядом с императором, образуя «Варяги города». Варяжская гвардия смогла покинуть город только по требованию самого императора. Они сопровождали императора, куда бы он ни шел, будь то церковь или произнесение речи. Они проводили большую часть своего времени, наблюдая за императором или тюрьмами, фактически не сражаясь в битвах.

Варяги получили от римлян в награду богатство за свою службу. Гвардия держалась рядом с императором, образуя «Варяги города». Варяжская гвардия смогла покинуть город только по требованию самого императора. Они сопровождали императора, куда бы он ни шел, будь то церковь или произнесение речи. Они проводили большую часть своего времени, наблюдая за императором или тюрьмами, фактически не сражаясь в битвах.

Варяжская гвардия служила императорам Византии около пяти столетий. Гвардия была с Византийской империей во время Четвертого крестового похода в 1204 году. Хотя гвардия бежала с поля битвы, некоторые историки это оспаривают. Вместо этого они не верят, что варяги получили надлежащую плату, из-за чего они бежали.

В 1453 году османский султан захватил Византийскую империю. С упадком Византийской империи пришел конец варяжской гвардии. Последнее известное в истории упоминание о варяжской гвардии относится к 15 -му -му веку. Однако их функция после упадка Византийской империи могла быть чисто церемониальной.

С упадком Византийской империи пришел конец варяжской гвардии. Последнее известное в истории упоминание о варяжской гвардии относится к 15 -му -му веку. Однако их функция после упадка Византийской империи могла быть чисто церемониальной.

Меган Деак 26 января 2023 г. в истории

Киевская Русь и викинги

В конце 900-х будущий король Норвегии Олаф Трюггвасон изгнан из своего дома предательством своего сводного кузена, который правит землей . Его полет перенесет его через мир викингов, поместив его в некоторые из самых ярких событий и мест того времени. Вторая часть истории Олафа рассказана в моем последнем романе «Мечи Сигурда» , в котором Олаф находится в историческом царстве Киевской Руси (нынешние Беларусь, Украина и Россия), или, на древнескандинавском языке, в Гардарики, служащие его дядя по материнской линии в качестве домашнего воина.

КУПИТЬ НА AMAZON Из отзывов, которые я получил, ясно, что больше известно о викингах в Англии, Франции и Ирландии, и что меньше читателей знает об этом месте под названием Киевская Русь или Гардарики, или о той важной роли, которую оно играло. в истории викингов и в истории Восточной Европы. Надеюсь, этот пост поможет пролить немного больше света на это ушедшее королевство.

в истории викингов и в истории Восточной Европы. Надеюсь, этот пост поможет пролить немного больше света на это ушедшее королевство.

Имеются свидетельства того, что налетчики и торговцы из того места, которое сейчас называется Швецией, направлялись на восток по Ауствегру, или Восточному пути, в начале и середине 700-х годов, сражаясь с племенами на побережье Балтийского моря и основав торговый центр на озере Лагода в 750-е годы (за десятилетия до того, как датчане и норвежцы отправились на грабеж на запад). Оттуда их подвиги унесли их дальше в землю славянских племен и вниз по течению рек, которые сегодня являются Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой, Россией, Белоруссией и Украиной.

Племенные территории Восточной Европы Так рассказывается в Русской Первой Летописи . В 859 году нашей эры «варяги из-за моря обложили данью чудь, славян, мерян, весей и кривичей». На следующий год «данники варягов оттеснили их за море и, отказав им в дальнейшей дани, отправились управлять собой».

Где-то в 861 или 862 году нашей эры варяги вернулись, на этот раз по приглашению тех же славянских племен. «Не было закона среди [племен], но восстало племя на племя. Таким образом, между ними возникли разногласия, и они начали войну друг против друга. Они сказали себе: «Поищем князя, который мог бы править нами и судить нас по закону». Поэтому они отправились за море к варягам-русам. И чудь, и славяне, и кривичи, и весь сказали тогда народу русскому: «Земля наша велика и богата, а порядка в ней нет. Приходите править и царствовать над нами». Таким образом, они выбрали трех братьев с их родственниками, которые взяли с собой всех русов и переселились. Старший, Рюрик, поселился в Новгороде;…»

Рюрик и славянеПОЛУЧИТЕ ТАКИЕ РАССКАЗЫ, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СВОЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. ПРОВЕРЬТЕ ЗДЕСЬ.

Царство тайн Историки давно сомневаются, что славяне действительно пригласили русов обратно, чтобы править ими. Поскольку Русская Первичная Летопись была написана спустя столетия после того, как произошли эти события, считается, что рассказ был построен, чтобы придать некоторую легитимность чужакам, пришедшим править славянскими племенами. Кроме того, есть некоторые свидетельства того, что русы существовали на востоке до прихода к власти Рюрика. В «Анналах Сен-Бертена» (Annales Bertiniani) рассказывается, что двор императора Людовика Благочестивого в Ингельхайме в 839 г., посетила делегация византийского императора. В этой делегации было двое мужчин, называвших себя Рос .

Кроме того, есть некоторые свидетельства того, что русы существовали на востоке до прихода к власти Рюрика. В «Анналах Сен-Бертена» (Annales Bertiniani) рассказывается, что двор императора Людовика Благочестивого в Ингельхайме в 839 г., посетила делегация византийского императора. В этой делегации было двое мужчин, называвших себя Рос .

Это лишь один из многих анекдотов, окутанных мглой времени. Например, мы до сих пор не знаем, почему их называли русами, хотя считается, что это название происходит от протофинского названия Швеции ( Ruotsi ), которое, в свою очередь, может происходить от древнескандинавского термина, означающего « мужчины, которые гребут» ( стержней-). Мы также не знаем, как имя русов связано с именем варягов, которое является еще одним словом, используемым для описания пришельцев. Мы даже не знаем, на каком языке они говорили в течение первого века или около того своего правления. Был ли он древневосточнославянским? Это был древнескандинавский язык? Было ли это сочетанием двух?

Все, что мы знаем, это то, что человек по имени Рюрик провозгласил себя великим князем и что он и его последователи (которых мы будем называть русами) контролировали реку Волхов от озера Лагода до озера Ильмень к 862 году нашей эры (или около), и что на этом русы не остановились. Земля была богата мехами, медом, пчелиным воском и рабами, и скандинавы жаждали увидеть, что еще они смогут найти. В последующие десятилетия Рюрик и его потомки продвигались на восток и юг, на территории современной Украины и России, и в конце концов достигли Черного и Каспийского морей. Они сражались с племенами внутри и за пределами своих границ, покоряя одних и изгоняя других. Они возводили поселения, которые со временем превратились в большие города, такие как Новгород и Киев. К концу 900-х годов их торговая империя простиралась от озера Лагода на севере до великого города-крепости Константинополя на юге.

Земля была богата мехами, медом, пчелиным воском и рабами, и скандинавы жаждали увидеть, что еще они смогут найти. В последующие десятилетия Рюрик и его потомки продвигались на восток и юг, на территории современной Украины и России, и в конце концов достигли Черного и Каспийского морей. Они сражались с племенами внутри и за пределами своих границ, покоряя одних и изгоняя других. Они возводили поселения, которые со временем превратились в большие города, такие как Новгород и Киев. К концу 900-х годов их торговая империя простиралась от озера Лагода на севере до великого города-крепости Константинополя на юге.

Но на этом их экспансия остановилась.

Упадок Киевской Руси В течение первых двух столетий своего правления Русь продолжала расширять и укреплять свою власть, организовываться в пределах своих границ и богатеть за счет торговли со своими южными соседями. Однако их жажда власти превышала их возможности. Им не удалось сломить могущество Константинополя, который использовал комбинацию государственного управления, взяточничества, браков и опосредованных войн, чтобы держать русов в страхе. В 9 г. н.э.71 г. русская армия под предводительством великого князя Святослава захватила Болгарскую империю, но была уничтожена при осаде Драстара византийцами, которые возражали против завоевавшей русской армии на их северной границе.

В 9 г. н.э.71 г. русская армия под предводительством великого князя Святослава захватила Болгарскую империю, но была уничтожена при осаде Драстара византийцами, которые возражали против завоевавшей русской армии на их северной границе.

К 1100-м годам внутренняя борьба за власть среди правящего класса и упадок Константинополя как торговой державы еще больше ослабили государство. В конце XII века Киевская Русь распалась еще больше, примерно на двенадцать различных княжеств. Власть русов распалась, и началось формирование более мелких национальных государств.

Очарование Киевской Руси в художественной литературе КУПИТЬ НА AMAZON Я давно очарован Киевской Русью. Во многих смыслах это похоже на нетронутую историю, которая только и ждет, чтобы ее открыли и рассказали. Как и в других землях, Русь представляла реальную угрозу местному населению, но в Киевской Руси это население было воинственным и постоянно меняющимся. Добавьте к этому обширность королевства и его лесов, холодные зимы, опасные водные пути, властолюбивых лидеров и многое другое, и оно станет (по крайней мере, в моем представлении) пороховой бочкой постоянной опасности для всех.