КИНИЗМ | Энциклопедия Кругосвет

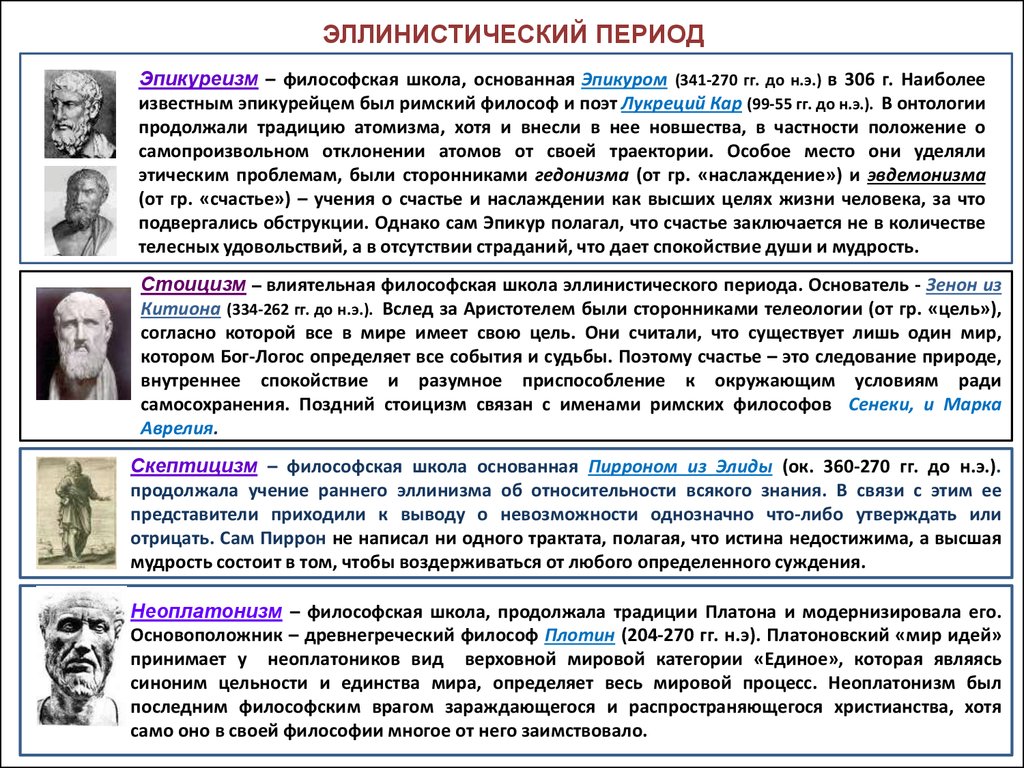

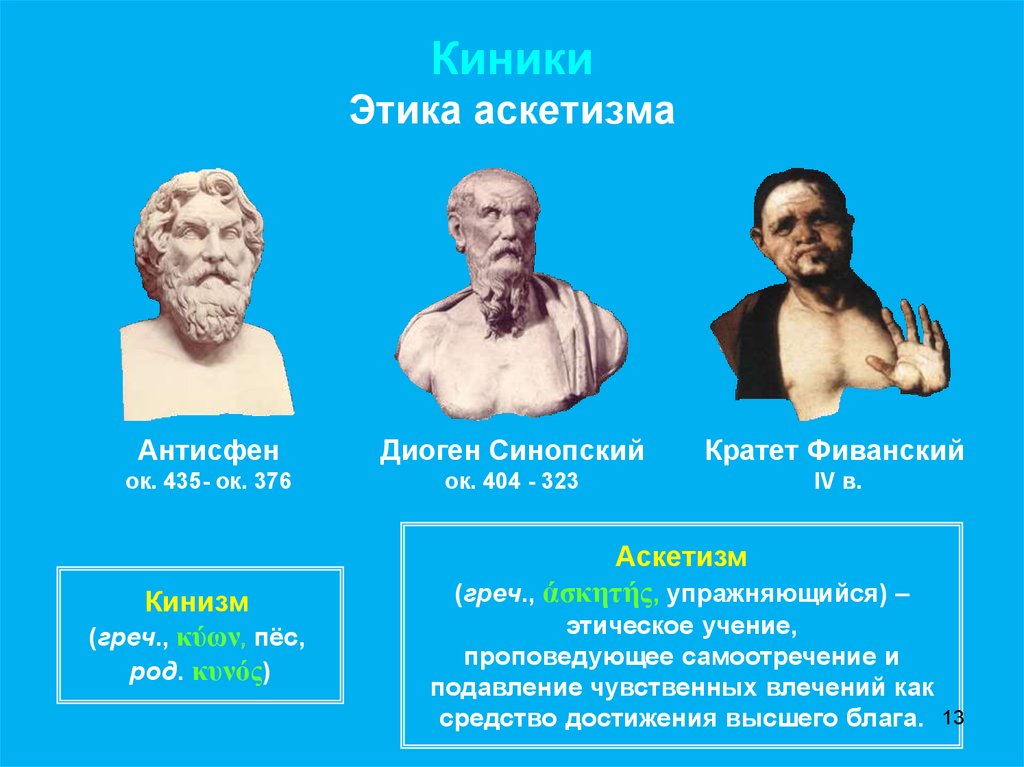

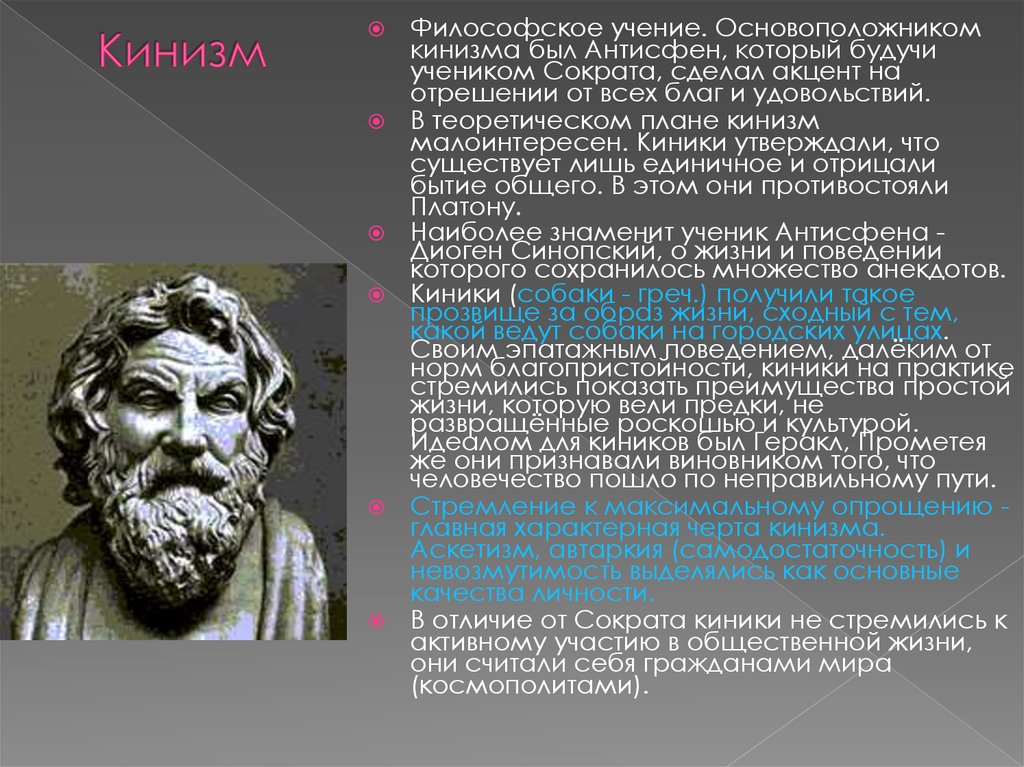

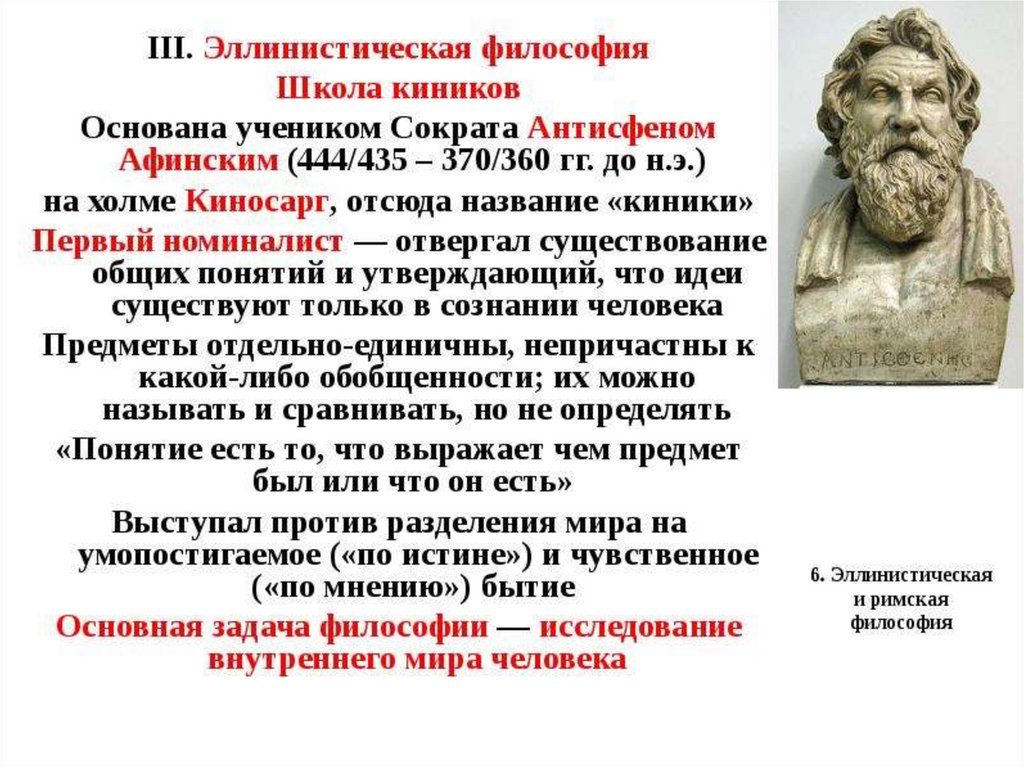

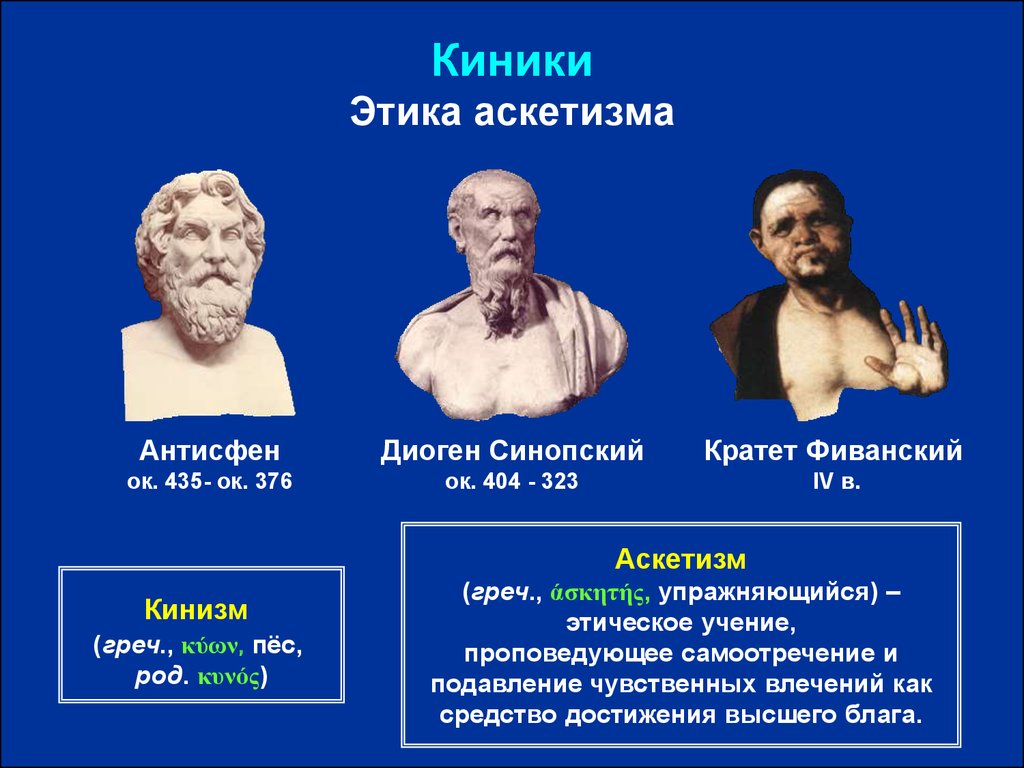

КИНИЗМ – одна из наиболее значительных сократических школ античной философии. Основана Антисфеном Афинским (ок. 445–360 до н.э.), по другой версии – его учеником и наиболее ярким представителем кинизма – Диогеном Синопским (ок. 412–323 до н.э.). Не принимая институционального характера, кинизм просуществовал почти тысячу лет вплоть до конца античности. Название школы происходит от греч. kyon – собака. Возможно, потому, что гимнасий при храме Геракла, в котором Антисфен вел свои беседы с учениками, носил имя Киносарг – «Зоркий пес». Возможно и потому, что сам Антисфен называл себя Истинным Псом и считал, что жить следует «подобно собаке», т.е. сочетая в себе простоту жизни, следование собственной природе и презрение к условностям, умение с твердостью отстаивать свой образ жизни и постоять за себя, а одновременно и верность, храбрость и благодарность. Киники часто обыгрывали это сравнение, а на могиле Диогена был установлен памятник из паросского мрамора, на вершине которого была изображена собака.

О жизни Антисфена сохранились довольно малочисленные сведения. Известно, что он не был полноправным гражданином Афин, будучи сыном свободного афинянина и фракийской рабыни. Высмеивая тех, кто кичился чистотой своей крови, Антисфен говорил, что они по своему происхождению «ничуть не родовитее улиток или кузнечиков» (Диоген Лаэртский. VI, 1).

Сперва Антисфен был учеником известного софиста Горгия, оказавшего влияние на стиль его первых сочинений и привившего ему искусство ведения споров (эристика). Затем он стал учеником Сократа. Впоследствии киники говорили, что переняли у Сократа не столько его мудрость, сколько сократову силу и бесстрастие в отношении жизненных невзгод. Благодаря Сократу киническое учение обрело прежде всего моральный практический характер. Киники не стремились к построению отвлеченных теорий и вообще отвергали существование общих понятий, что нашло свое отражение в известной полемике Антисфена, а затем и Диогена с Платоном. Они считали, что добродетель обнаруживается в поступках и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии знаний.

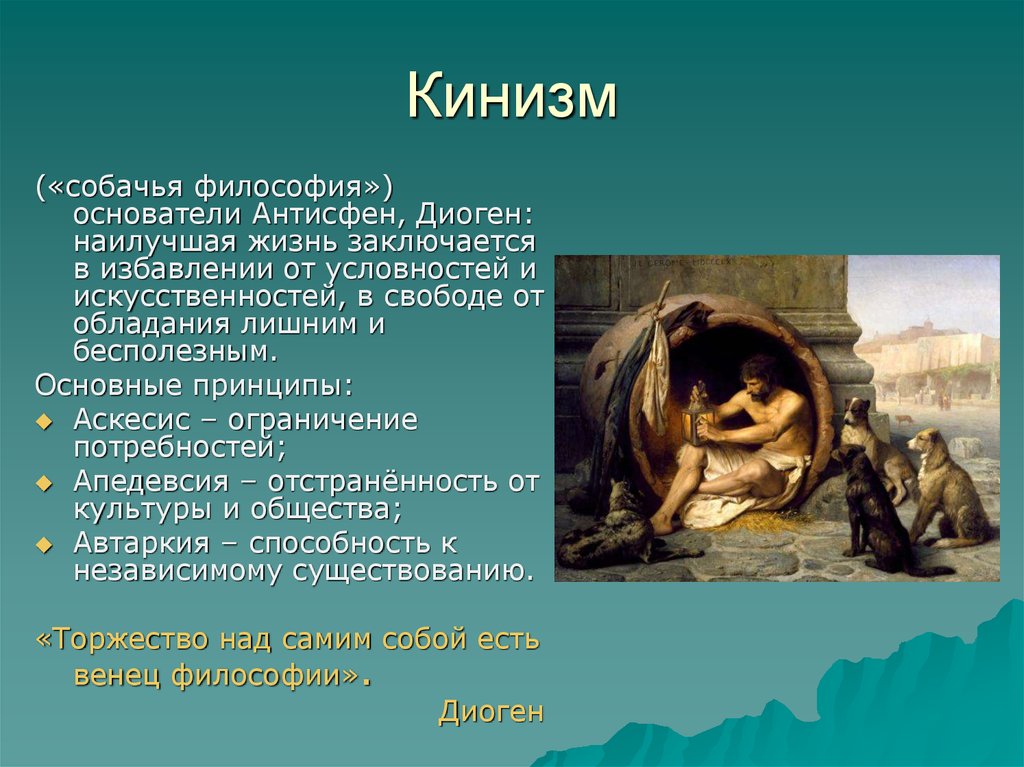

Антисфен первым сделал внешними признаками кинической школы такие атрибуты как сложенный вдвое плащ, который киники носили в любую погоду, посох (чтобы ходить по дорогам и отбиваться от врагов) и сума для подаяний. Они запомнились еще тем, что плащ носили на голое тело, не стригли волос и ходили босиком, почти как Сократ. Отличительными признаками кинического образа жизни были неприхотливость, выносливость, презрение к жизненным удобствам и чувственным удовольствиям. Антисфен говорил, что предпочтет безумие наслаждению. Такое отношение к миру можно определить как своего рода аскетику, основанную на представлении о самодостаточности (автаркии) добродетельной жизни как таковой. Собственно добродетель и стала жизненной целью и высшим идеалом кинической школы.

Характерной особенностью кинического учения было требование отбросить существующие нормы и обычаи. С точки зрения киников мудрый руководствуется не установленными людьми порядками, а законами добродетели. В качестве нормы добродетельной жизни они вводили понятие природы как первоначального состояния человеческого бытия, не искаженного превратными человеческими установлениями. В отрицании многих социальных норм киники не останавливались перед крайностями, о чем остались многочисленные свидетельства. Особенно отличился в этом Диоген Синопский, который самой своей жизнью продемонстрировал пример специфически кинического отношения к миру.

В качестве нормы добродетельной жизни они вводили понятие природы как первоначального состояния человеческого бытия, не искаженного превратными человеческими установлениями. В отрицании многих социальных норм киники не останавливались перед крайностями, о чем остались многочисленные свидетельства. Особенно отличился в этом Диоген Синопский, который самой своей жизнью продемонстрировал пример специфически кинического отношения к миру.

Взгляды Диогена выражаются в двух известных формулах – в утверждении мирового гражданства каждого человека (космополитизм) в противовес полисной принадлежности, и в знаменитой «переоценке ценностей».

Легенда гласит, что дельфийский оракул на вопрос Диогена, что ему сделать, чтобы прославиться, посоветовал Диогену заняться «переоценкой ценностей». Сам Диоген понял ответ буквально (по-гречески, ценность и монета обозначаются одним и тем же словом) – как призыв к подделке денежных знаков: он стал обрезывать края монет, за что и был уличен и наказан. И лишь позже он понял истинный смысл пророчества, который заключался в том, чтобы перевернуть существующие нормы и ценности и заменить их жизнью по-природе в ее простоте и непритязательности. Это зачастую приводило киников к столкновениям с существующими гражданскими законами, устоявшимися моральными нормами и обычаями.

И лишь позже он понял истинный смысл пророчества, который заключался в том, чтобы перевернуть существующие нормы и ценности и заменить их жизнью по-природе в ее простоте и непритязательности. Это зачастую приводило киников к столкновениям с существующими гражданскими законами, устоявшимися моральными нормами и обычаями.

Киническая литературная традиция видит в Диогене образ идеального киника – «небесную собаку», фигуру почти мифологическую, наподобие другого излюбленного героя кинических произведений – Геракла, и связывает с ним множество анекдотов и легенд, демонстрирующих невозмутимую последовательность, с которой Диоген воплощал в своей жизни идеал автаркии, самоограничения и презрения к общественным условностям. Диоген жил в пифосе – глиняной бочке для воды; увидев ребенка, пившего из горсти, выбросил свою чашку; чтобы приучить себя к отказам, просил милостыню у статуй; стараясь закалить себя, босыми ногами ходил по снегу и даже пытался есть сырое мясо; «все дела совершал он при всех: и дела Деметры, и дела Афродиты» (Диоген Лаэртский, VI, 69). Он часто говорил, что над ним исполнилось трагическое проклятие, ибо он:

Он часто говорил, что над ним исполнилось трагическое проклятие, ибо он:

«Лишенный крова, города, отчизны,

Живущий со дня на день нищий странник»

(Диоген Лаэртский, VI, 38).

Киников часто обвиняли в бесстыдстве. Отсюда впоследствии сложилось понятие «цинизма», как презрения к моральным и общественным ценностям. В то же время отношение современников к киникам, носило характер одновременно и отталкивания и восхищения. Не случайно легенда гласит, что великий Александр Македонский отметил своим вниманием Диогена. В ответ на требование Диогена отойти в сторону и не заслонять солнце, Александр ответил, что если бы он не был Александром, то предпочел бы быть Диогеном.

У Диогена было множество учеников и последователей, из которых особой известностью пользовались Кратет Фиванский (учитель основателя стоицизма Зенона) и его жена Гиппархия. Они оба происходили из богатых аристократических родов; оба, к ужасу родственников и сограждан, оставили все ради кинического образа жизни. История любви Кратета и Гиппархии и их прилюдная «собачья свадьба» в Расписном Портике – еще один яркий пример эпатирующего кинического пренебрежения общественными установлениями.

История любви Кратета и Гиппархии и их прилюдная «собачья свадьба» в Расписном Портике – еще один яркий пример эпатирующего кинического пренебрежения общественными установлениями.

В эллинистический период киническая традиция представлена фигурами, известными скорее своей литературной деятельностью, чем строгостью соблюдения кинического образа жизни. Из них наиболее значимы Бион Борисфенит (3 в. до н.э.), создатель кинического литературного жанра диатрибы, и Менипп из Гадар (сер. 3 в. до н.э.), творец «менипповой сатиры».

Киническое учение послужило непосредственным источником стоицизма, в котором был смягчен кинический ригоризм в отношении социальных норм и установлений. Образ жизни киников оказал влияние на оформление христианского аскетизма, в особенности таких его форм как юродство и странничество.

В историю европейской культуры при всей парадоксальности и даже скандальности своей практической жизни и философии, киники вошли как выдающийся пример человеческой свободы и моральной независимости. Они воплотили в себе образ величия духа, пренебрегающего соблазнами чувственной жизни, социальными условностями, тщеславными иллюзиями власти и богатства.

Они воплотили в себе образ величия духа, пренебрегающего соблазнами чувственной жизни, социальными условностями, тщеславными иллюзиями власти и богатства.

Сочинения: Антология кинизма. М., 1984

См. также ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ.

Полина Гаджикурбанова

18)Кинизм : определение ,основная суть.

Кинизм-философское

учение, согласно которому наилучшая

жизнь — это естественное, свободное от

обладания чем бы то ни было, избавленное

от условностей и прочих искуственных

сложностей существование, подобное

жизни собаки. В период между 350 до н.э. и

500 н.э. кинизма в той или иной форме

придерживались многие мыслители. От

слова «собака» (греч. «кюон»),

по-видимому, и происходит название

кинической школы. Самый известный ее

представитель, Диоген Синопский (ок.

412 — ок. 323 до н.э.), который, вероятно, ее

и основал, имел прозвище «собака».

Недавние исследования опровергли

традиционные представления, что

основателем школы был ученик Сократа

афинянин Антисфен, а Диоген у него

учился, и что свое название школа получила

от обыкновения Антисфена преподавать

в гимнасии Киносарге. Сколько можно

судить, Антисфен умер примерно за 16 лет

до появления Диогена в Афинах; по взглядам

он стоял гораздо ближе к философии

Сократа, нежели киники. Киники кормились

подаянием, презирали собственность,

опрятность, вежливость, сексуальные

ограничения, они без уважения относились

к общественным институтам и условностям.

В своем отрицании всего этого они не

ведали никакого стыда. Возможно, киники

вдохновлялись примером простоты и

скромности Сократа, его практически

полным бескорыстием, а также его учением

о том, что пристрастие к роскоши

препятствует добродетели. Большей

зрелостью отличаются восходящие также

к Сократу воззрения стоиков, утверждавших,

что добродетельна подчиненная уму

умеренная жизнь, свободная от пристрастий

и антипатий.

Сколько можно

судить, Антисфен умер примерно за 16 лет

до появления Диогена в Афинах; по взглядам

он стоял гораздо ближе к философии

Сократа, нежели киники. Киники кормились

подаянием, презирали собственность,

опрятность, вежливость, сексуальные

ограничения, они без уважения относились

к общественным институтам и условностям.

В своем отрицании всего этого они не

ведали никакого стыда. Возможно, киники

вдохновлялись примером простоты и

скромности Сократа, его практически

полным бескорыстием, а также его учением

о том, что пристрастие к роскоши

препятствует добродетели. Большей

зрелостью отличаются восходящие также

к Сократу воззрения стоиков, утверждавших,

что добродетельна подчиненная уму

умеренная жизнь, свободная от пристрастий

и антипатий.

Эпикуреи́зм — философское учение, исходящее из идей Эпикура и его последователей. Эпикуреизм был одним из наиболее влиятельных философских течений в Античности.

Эпикур

основывает свою школу в 310 г. до н. э.

сначала в Колофоне,

а затем, в 306 г.

(В конце 4 — начале 3 вв. до н. э. происходит усиление и обновление материализма, однако не в форме атомистического материализма Демокрита, а в форме нового учения — эпикуреизма. Создателем и учителем главой школы стал Эпикур — один из величайших мыслителей Древней Греции и один из важнейших ее материалистов.

Эпикур

характерен для эпохи, когда философия

начинает интересоваться не столько

миром, сколько судьбой в нем человека,

не столько загадками космоса, сколько

попыткой указать, каким образом в

противоречиях и бурях жизни человек

может обрести столь нужное ему и столь

желанное им успокоение, безмятежность,

невозмутимость и бесстрашие.

ЭПИКУРЕИЗМ –

одна из наиболее влиятельных школ

эллинистической философии. Основным

идейным содержанием и теоретическим

обоснованием практикуемого образа

жизни сторонников этой школы является

философская система ее основателя Эпикура (ок.

341–270 до н.э.).В качестве философского

учения эпикуреизм характеризуется

механистическим взглядом на мир,

материалистическим атомизмом, отрицанием

телеологии и бессмертия души, этическим

индивидуализмом и эвдемонизмом; носит

ярко выраженную практическую

направленность. Согласно эпикурейцам,

миссия философии сродни врачеванию: ее

цель – излечить душу от страхов и

страданий, вызванных ложными мнениями

и вздорными желаниями, и научить человека

блаженной жизни, началом и концом которой

они считают наслаждение.В Афинах

эпикурейцы собирались в саду, принадлежавшем

Эпикуру.

Основой эпикурейского союза выступали верность учению Эпикура и почитание его личности. В школе практиковался ряд философских упражнений, являвшихся неотъемлемой частью эпикурейского образа жизни: беседы, анализ своих поступков, чтение трактатов Эпикура, заучивание наизусть основных положений учения, например, “четвероякого лекарства”

Циники | Интернет-энциклопедия философии

Цинизм берет свое начало в философских школах Древней Греции, претендующих на сократовское происхождение. Однако называть циников «школой» сразу же возникает проблема для такой нетрадиционной и антитеоретической группы. Их основные интересы носят этический характер, но они воспринимают этику скорее как образ жизни, чем как доктрину, нуждающуюся в объяснении. Таким образом, askēsis — греческое слово, означающее своего рода тренировку себя или практику — является фундаментальным. Циники, как и последовавшие за ними стоики, характеризуют кинический образ жизни как «кратчайший путь к добродетели» (см. Диоген Лаэртский, 9).0003 Жизнеописания выдающихся философов , книга 6, глава 104 и книга 7, глава 122). Хотя они часто предполагают, что открыли кратчайший и, может быть, самый верный путь к добродетельной жизни, они признают трудность этого пути.

Однако называть циников «школой» сразу же возникает проблема для такой нетрадиционной и антитеоретической группы. Их основные интересы носят этический характер, но они воспринимают этику скорее как образ жизни, чем как доктрину, нуждающуюся в объяснении. Таким образом, askēsis — греческое слово, означающее своего рода тренировку себя или практику — является фундаментальным. Циники, как и последовавшие за ними стоики, характеризуют кинический образ жизни как «кратчайший путь к добродетели» (см. Диоген Лаэртский, 9).0003 Жизнеописания выдающихся философов , книга 6, глава 104 и книга 7, глава 122). Хотя они часто предполагают, что открыли кратчайший и, может быть, самый верный путь к добродетельной жизни, они признают трудность этого пути.

Пестрота образа жизни Циников создает определенные проблемы. Триумф циника как философского и литературного персонажа усложняет обсуждение исторических личностей, что еще более усугубляется отсутствием источников. Свидетельства о киниках ограничиваются изречениями, афоризмами и древними слухами; ни один из многих текстов циников не сохранился. Традиция записывает принципы цинизма через их жизнь. Именно благодаря их практикам, самости и жизни, которую они культивировали, мы познаем конкретного циника 9.0003 Этос .

Традиция записывает принципы цинизма через их жизнь. Именно благодаря их практикам, самости и жизни, которую они культивировали, мы познаем конкретного циника 9.0003 Этос .

Содержание

- История названия

- Главные фигуры и родословная циников

- Циничная этика

- Жизнь в согласии с природой и против условностей

- Свобода и Парресия

- Обучение и стойкость

- Жизнь в согласии с природой и против условностей

- Космополитизм

- Наследие Циника

- Ссылки и дополнительная литература

1. История названия

Происхождение имени киников kunikos , греческого слова, означающего «собачий», является предметом разногласий. Две конкурирующие истории объясняют источник имени с помощью фигуры Антисфена (которого Диоген Лаэртский неоднозначно идентифицирует как оригинального Циника), а в третьем объяснении используется фигура Диогена Синопского. Во-первых, Антисфен, как говорят, учил в Cynosarges , что является греческим словом, которое может означать «Белая собака», «Быстрая собака» или даже «Собачье мясо». Киносарги — гимнастический зал и храм афинян нотои . «Нотой» — это термин, обозначающий человека, лишенного афинского гражданства из-за того, что он родился от раба, иностранца или проститутки; можно также быть nothoi , если родители были гражданами, но не состояли в законном браке. Согласно первому объяснению, термин «циник» происходит от места, где основатель движения поклонялся, упражнялся и, что наиболее важно, читал лекции. Такое происхождение вызывает подозрения, поскольку более поздние авторы могли создать эту историю по аналогии с тем, как термин «стоик» пришел из 9-го века.0003 Stoa Poikilē , в котором преподавал Зенон из Китиума. Хотя ничто бесспорно не связывает Антисфена или любого другого киника с киносаргами, Антисфен был нотосом , а храм использовался для поклонения Гераклу, высшему герою-цинику.

Киносарги — гимнастический зал и храм афинян нотои . «Нотой» — это термин, обозначающий человека, лишенного афинского гражданства из-за того, что он родился от раба, иностранца или проститутки; можно также быть nothoi , если родители были гражданами, но не состояли в законном браке. Согласно первому объяснению, термин «циник» происходит от места, где основатель движения поклонялся, упражнялся и, что наиболее важно, читал лекции. Такое происхождение вызывает подозрения, поскольку более поздние авторы могли создать эту историю по аналогии с тем, как термин «стоик» пришел из 9-го века.0003 Stoa Poikilē , в котором преподавал Зенон из Китиума. Хотя ничто бесспорно не связывает Антисфена или любого другого киника с киносаргами, Антисфен был нотосом , а храм использовался для поклонения Гераклу, высшему герою-цинику.

Второе возможное происхождение происходит от предполагаемого прозвища Антисфена Haplokuōn , слова, которое, вероятно, означает собаку «чистая и простая» и предположительно относится к его образу жизни. Хотя Антисфен был известен определенной грубостью и неотесанностью, что могло привести к такому прозвищу, более поздние авторы, включая Элиана, Эпиктета и Стобея, идентифицируют его как kuōn , или собака, его современники, такие как Платон и Ксенофонт, не называют его таковым. Этот недостаток придает некоторую достоверность представлению о том, что термин kunikos был применен к Антисфену посмертно и только после того, как на сцену вышел Диоген Синопский, более прославленный философ-собака.

Хотя Антисфен был известен определенной грубостью и неотесанностью, что могло привести к такому прозвищу, более поздние авторы, включая Элиана, Эпиктета и Стобея, идентифицируют его как kuōn , или собака, его современники, такие как Платон и Ксенофонт, не называют его таковым. Этот недостаток придает некоторую достоверность представлению о том, что термин kunikos был применен к Антисфену посмертно и только после того, как на сцену вышел Диоген Синопский, более прославленный философ-собака.

Если Антисфен не был первым циником по имени, то происхождение этого названия принадлежит Диогену Синопскому, человеку, хорошо известному своим собачьим поведением. Таким образом, этот термин мог начаться как оскорбление, относящееся к стилю жизни Диогена, особенно к его склонности выполнять все свои действия публично. Бесстыдство, позволившее Диогену использовать любое пространство для любых целей, было первичным в изобретении «Диогена-собаки».

Точный источник термина «циник», однако, менее важен, чем искреннее его использование. Первые киники, наиболее отчетливо начавшие с Диогена Синопского, приняли свой титул: они лаяли на тех, кто им не нравился, пренебрегали афинским этикетом и жили природой. Другими словами, то, что могло возникнуть как пренебрежительный ярлык, стало обозначением философского призвания.

Первые киники, наиболее отчетливо начавшие с Диогена Синопского, приняли свой титул: они лаяли на тех, кто им не нравился, пренебрегали афинским этикетом и жили природой. Другими словами, то, что могло возникнуть как пренебрежительный ярлык, стало обозначением философского призвания.

Наконец, поскольку цинизм обозначает образ жизни, неверно приравнивать цинизм к другим школам того времени. У циников не было определенного места, где они встречались и беседовали, например, в саду, лицее или академии; для Диогена и Кратеса улицы Афин служат местом как для их обучения, так и для их обучения. Более того, циники пренебрегают и очень часто высмеивают спекулятивную философию. Особенно резко они критикуют догматическую мысль, теории, которые они считают бесполезными, и метафизические сущности.

2. Главные фигуры и родословная циников

Главные фигуры цинизма образуют центральные точки в родословной, восходящей к Антисфену, товарищу Сократа и главному собеседнику в сократовских диалогах Ксенофонта (см. , в частности, его Memorabilia и Symposium ), через своего ученика Диогена Синопского к ученику Диогена Кратесу, а от Кратеса — к Гиппархии из Маронеи, первой известной женщине-кинику-философу, и к Зенону из Китиона, основателю стоицизма.

, в частности, его Memorabilia и Symposium ), через своего ученика Диогена Синопского к ученику Диогена Кратесу, а от Кратеса — к Гиппархии из Маронеи, первой известной женщине-кинику-философу, и к Зенону из Китиона, основателю стоицизма.

Некоторые другие среди наиболее известных циников включают Метрокла из Маронеи, брата Гиппархии и ученика Кратеса, Мениппа, Демонакса Кипра, Биона Борисфена и Телеса. Мыслители, находящиеся под сильным влиянием киников, включают Зенона из Кития, Клеанфа из Ассоса, Аристо из Хиоса, Мусония Руфа, Эпиктета, Диона Златоуста и императора Юлиана.

Школы Сократа, как правило, ведут свое происхождение непосредственно от Сократа, и киники не являются исключением. Таким образом, историческая достоверность этой наследственности сомнительна. Тем не менее он точно отслеживает своего рода интеллектуальную передачу, которая начинается с Антисфена и передается Диогену, Кратесу и Зенону. Циники, похоже, дожили до третьего века нашей эры; две речи Юлиана 361 г. н. э. унижают циников его времени за отсутствие аскетизма и стойкости «настоящих» киников. Как «школа» мысли цинизм заканчивается в шестом веке нашей эры, но его наследие сохраняется как в философии, так и в литературе.

н. э. унижают циников его времени за отсутствие аскетизма и стойкости «настоящих» киников. Как «школа» мысли цинизм заканчивается в шестом веке нашей эры, но его наследие сохраняется как в философии, так и в литературе.

3. Этика циников

Прежде всего для понимания кинической концепции этики является то, что добродетель — это жизнь, живущая в согласии с природой. Природа предлагает яснейшее указание, как жить хорошей жизнью, которая характеризуется разумом, самодостаточностью и свободой. Однако социальные условности могут мешать хорошей жизни, ставя под угрозу свободу и устанавливая кодекс поведения, противоречащий природе и разуму. Соглашения по своей сути не плохи; однако для Циника условности часто абсурдны и достойны насмешек. Циники высмеивают внимание, уделяемое Олимпийским играм, «крупным ворам», управляющим храмами и похищающим «маленьких воров», которые воруют у них, политикам и философам, посещающим их дворы, моде и молитвам за такие вещи, как слава и богатство.

Только после того, как человек освободился от ограничений, препятствующих этической жизни, можно сказать, что он действительно свободен. Таким образом, циники защищают askēsis , или практику, а не теорию как средство освободиться от условностей, способствовать самодостаточности и жить в согласии с природой. Такой askēsis приводит Циника к жизни в нищете, к лишениям и тяжелому труду и позволяет Цинику свободно говорить о глупом и часто порочном образе жизни его или ее современников. Циники последовательно подрывают самые священные принципы афинской культуры, но делают это ради замены их принципами, согласующимися с разумом, природой и добродетелью.

а. Жизнь в согласии с природой и противоречащие условности

Хотя императив жить в согласии с природой справедливо ассоциируется со стоицизмом, стоики следуют примеру киников. Диоген Синопский горячо отвергает nomos , или условность, показывая произвольный и часто забавный характер афинских социальных, религиозных и политических нравов и попирая авторитет религиозных и политических лидеров. В основе этого лежит переопределение того, что достойно стыда. Тело Диогена беспорядочно, это источник великого стыда у афинян и вместилище принципа бесстыдства у киников.

В основе этого лежит переопределение того, что достойно стыда. Тело Диогена беспорядочно, это источник великого стыда у афинян и вместилище принципа бесстыдства у киников.

Диоген использует свое тело, чтобы разрушить традиционную ассоциацию приличия с добром. Он нарушает этикет, публично выполняя действия, которые афинянин обычно выполняет наедине. Например, он ест, пьет и мастурбирует на рынке и высмеивает чувство стыда, когда чье-то тело непослушное или неуклюжее. Это не значит, однако, что нет ничего, за что человек должен испытывать стыд. Например, в «Жизнеописаниях выдающихся философов» находим такой анекдот: «Увидев дурака, настраивающего гусли, «не совестно ли тебе, — сказал он, — давать этому дереву созвучные звуки, а душу свою не созвучишь с твоей жизнью?» Тому, кто протестовал: «Я не годен для изучения философии», Диоген сказал: «Зачем тогда жить, если ты не хочешь жить хорошо?» (Диоген Лаэртский, книга 6, глава 65; Р. Д. Хикс) перевод изменен для этой статьи. )

)

Как предполагает переоценка стыда Диогеном, циники не являются релятивистами. Природа заменяет условность в качестве стандарта для суждения. Циники верят, что хорошо жить можно благодаря природе, а не традиционным средствам, таким как этикет или религия. Читается, что Диоген Синопский «упрекал людей вообще в отношении их молитв, заявляя, что они просят о том, что им кажется хорошим, а не о том, что действительно хорошо» (Диоген Лаэртский, 9).0003 Жизнеописания выдающихся философов , Книга 6, Глава 43). Это схватывает суть цинического представления о жизни в согласии с природой и вопреки условностям. Молитва о богатстве, славе или любых других атрибутах условности заставляет человека думать, что это хорошо, — это ошибочное предприятие. Жизнь, данная природой, полна советов, как прожить ее лучше всего; но люди заблуждаются, стыдясь мелочей и стремясь к предметам, которые не важны. Следовательно, их свобода ограничена условностью.

и. Свобода и Парресия

Циники явно отдают предпочтение свободе, но не только в личном смысле как своего рода негативной свободе. Вместо этого свобода отстаивается в трех родственных формах: eleutheria , свобода или свобода, autarkeia , самодостаточность, и parrēsia , свобода слова или откровенность. Их концепция свободы имеет некоторые общие аспекты с другими древними школами; понятие автономии, вытекающее из императива господства разума над страстями, встречается в этике многих классических и эллинистических мыслителей. Однако специфически циническое чувство свободы проявляется в парресия .

Вместо этого свобода отстаивается в трех родственных формах: eleutheria , свобода или свобода, autarkeia , самодостаточность, и parrēsia , свобода слова или откровенность. Их концепция свободы имеет некоторые общие аспекты с другими древними школами; понятие автономии, вытекающее из императива господства разума над страстями, встречается в этике многих классических и эллинистических мыслителей. Однако специфически циническое чувство свободы проявляется в парресия .

Элементом parrēsia, , который можно упустить из виду, когда он определяется как свободная или откровенная речь, является риск, который сопровождает такую свободную и откровенную речь. Легендарные примеры бесстрашной свободы слова киника встречаются в диалогах Диогена Синопского с Александром Македонским. Одним из таких примеров является следующий: «Когда он загорал в Краниуме, подошел Александр, встал над ним и сказал: «Проси у меня любую милость, какую пожелаешь», на что он ответил: «Отойди от моего света»» ( Диоген Лаэртский, 9 лет0003 Жизнеописания выдающихся философов , Книга 6, Глава 28). В другом месте Александр объявляет о своем звании Диогену Синопскому, говоря: «Я — царь Александр Великий». Диоген отвечает своим рангом: «Я Диоген Циник», то есть «Диоген Пес» (Диоген Лаэртский, Жизнеописания выдающихся философов , книга 6, глава 60).

В другом месте Александр объявляет о своем звании Диогену Синопскому, говоря: «Я — царь Александр Великий». Диоген отвечает своим рангом: «Я Диоген Циник», то есть «Диоген Пес» (Диоген Лаэртский, Жизнеописания выдающихся философов , книга 6, глава 60).

Приведенные выше примеры демонстрируют уникальное сочетание юмора, бесстрашной правды и политической подрывной деятельности, которое отличает образ жизни циников. За некоторыми примечательными исключениями, философов древности можно встретить в то или иное время в обществе правителей (Платон, Эсхин и Аристипп — все они присутствовали при дворе Дионисия, Ксенофонт тесно связан с Киром, Аристотель — с македонской правящей семьей). , и так далее). Однако циники считали обязательным избегать таких контактов. Циники стремятся к самодостаточности и силе, ни то, ни другое невозможно сохранить, если вступить в обычную политическую игру. Жизнь обедневшего, но добродетельного и самодостаточного философа предпочтительнее жизни избалованного придворного философа.

Диоген Лаэртский пишет, что «Платон увидел [Диогена Синопского] моющего салат, подошел к нему и тихо сказал ему: «Если бы ты ухаживал за Дионисием, ты бы сейчас не мыл салат», и [Диоген] с таким же спокойствием ответил: «Если бы ты мыл салаты, ты бы не ухаживал за Дионисием» ( Жития выдающихся философов , книга 6, глава 58). Урок этого обмена ясен: в то время как Платон считает, что ухаживание освобождает человека от бедности, киник видит в бедности освобождение от необходимости платить суду правителю. Это второе чувство свободы, столь настойчиво отстаиваемое циниками, включает в себя как autarkeia , или самодостаточность, и parrēsia , или свобода говорить правду: то, что при дворе никогда нельзя делать свободно. Поэтому неудивительно, что на вопрос, что является «самой прекрасной вещью в мире», Диоген ответил: « Парресия. » (Диоген Лаэртский, Жития выдающихся философов , книга 6, глава 69.)

ii. Тренировка и стойкость

Чтобы жить жизнью Циника, нужно было привыкнуть к различным физическим трудностям, связанным с такой свободой. Это требовало, таким образом, жизни постоянного обучения, или аскесис . Термин askēsis , определенный выше как своего рода тренировка себя, но который также означает «упражнение» или «практика», заимствован из спортивной тренировки. Вместо того, чтобы тренировать тело ради победы на Олимпийских играх, на поле боя или для общего здоровья, Циник тренирует тело ради души.

Это требовало, таким образом, жизни постоянного обучения, или аскесис . Термин askēsis , определенный выше как своего рода тренировка себя, но который также означает «упражнение» или «практика», заимствован из спортивной тренировки. Вместо того, чтобы тренировать тело ради победы на Олимпийских играх, на поле боя или для общего здоровья, Циник тренирует тело ради души.

Примеров обучения циников множество: Антисфен восхвалял тяжелый труд и лишения как добро; Диоген Синопский ходил босиком по снегу, обнимал холодные статуи и катался по обжигающему летнему песку в своем пифос ; Кратес избавился от своего значительного богатства, чтобы стать циником. Возможность жить без каких-либо товаров, которые обычно ошибочно принимают за предметы первой необходимости, освобождает и приносит пользу. Однако это также и трудный урок: «[Диоген Синопский] говорил, что он последовал примеру наставников хора; ибо они тоже ставят ноту немного выше, чтобы гарантировать, что остальные попадают в правильную ноту» (Диоген Лаэртский, книга 6, глава 35).

4. Космополитизм

Киникам не всегда доверяют, когда дело доходит до понятия космополитизма, поскольку происхождение этого термина иногда приписывают стоицизму. Более того, когда его относят к цинизму, его часто характеризуют как отрицательный принцип, который обретает содержание только после того, как переносится в доктрину стоиков (см. обсуждение «цинического космополитизма» Джона Л. Моулза в The Cynics ). Однако космополитизм можно полностью понять в его киническом контексте, если рассматривать его как нечто большее, чем оксюморон или содержательную реплику: «На вопрос, откуда он пришел, [Диоген Синопский] сказал: «Я гражданин мира [9].0003 kosmopolitēs ]’» (Диоген Лаэртский, книга 6, глава 63). В этой последней цитате Диоген отвечает на вопрос, призывающий его указать свое происхождение, с помощью того, что кажется неологизмом. Быть politēs значит принадлежать к полису , быть членом определенного общества со всеми преимуществами и обязательствами, которые влечет за собой такое членство. Не отвечая ожидаемым «синопом», Диоген отказывается от своего долга перед синопцами, а также от своего права на их помощь. Важно отметить, что Диоген не говорит, что ему 9 лет.0003 аполис , то есть без полис ; он заявляет о своей верности космосу или вселенной.

Не отвечая ожидаемым «синопом», Диоген отказывается от своего долга перед синопцами, а также от своего права на их помощь. Важно отметить, что Диоген не говорит, что ему 9 лет.0003 аполис , то есть без полис ; он заявляет о своей верности космосу или вселенной.

Таким образом, циники представили понятие гражданства в новом свете. Для мужчины-грека классического и эллинистического периода гражданство имело первостепенное значение. Ограничения на гражданство сделали его привилегией, и эти исключения для циника абсурдны. При космополитизме циник бросает вызов гражданской принадлежности немногих, открывая привилегию всем. Точно так же ценилась общая национальная принадлежность, и поэтому космополитический ответ Диогена также является отказом от ограничений такого взгляда.

Наконец, космополитизм пересматривает традиционную концепцию политических обязанностей личности. Таким образом, Циник свободен жить в соответствии с природой, а не в соответствии с законами и условностями полиса . Традиционный полис не просто отбраковывается, а заменяется. Это имеет важные этические связи с идеей жизни в согласии с природой и может также рассматриваться как важный предшественник стоического понимания physis 9.0004, или природа, как идентичная космосу, или вселенной.

Традиционный полис не просто отбраковывается, а заменяется. Это имеет важные этические связи с идеей жизни в согласии с природой и может также рассматриваться как важный предшественник стоического понимания physis 9.0004, или природа, как идентичная космосу, или вселенной.

5. Наследие киников

Первое и самое непосредственное влияние киников приходится на основание стоицизма. Одна история, сохранившаяся у Диогена Лаэртского, повествует о Зеноне из Китиона, который читал экземпляр « Memorabilia » Ксенофонта в книжном магазине во время кораблекрушения в Афинах. Он так увлекся фигурой Сократа, что спросил у продавца книг, где найти такого человека. Как раз в этот момент мимо проходил Крейтес, и продавец указал на него, как на того, за кем следует следовать.

Хотя это, как и многие рассказы Диогена Лаэртского, может показаться слишком подходящим, чтобы быть исторически точным, оно сохраняет способ, которым основные принципы стоицизма возникают из цинизма. Примат этики, достаточность добродетели для счастья, культивирование безразличия к внешним делам, определение добродетели как жизни в согласии с природой и важность, придаваемая аскезе , — все это указывает на общую территорию между циниками и стоики. В самом деле, когда различные мыслители-стоики перечисляют горстку мудрецов-стоиков, киники и особенно Диоген Синопский обычно входят в их число. Эпиктет, в частности, поддерживает циникскую позицию, но предостерегает от легкомысленного отношения к чему-то настолько сложному (см. 9).0003 Беседы 3.22).

Примат этики, достаточность добродетели для счастья, культивирование безразличия к внешним делам, определение добродетели как жизни в согласии с природой и важность, придаваемая аскезе , — все это указывает на общую территорию между циниками и стоики. В самом деле, когда различные мыслители-стоики перечисляют горстку мудрецов-стоиков, киники и особенно Диоген Синопский обычно входят в их число. Эпиктет, в частности, поддерживает циникскую позицию, но предостерегает от легкомысленного отношения к чему-то настолько сложному (см. 9).0003 Беседы 3.22).

В политической философии киников можно рассматривать как создателей анархизма. Поскольку люди одновременно рациональны и способны руководствоваться природой, из этого следует, что люди мало нуждаются в юридических кодексах или политической принадлежности. В самом деле, политические объединения порой требуют от человека порочности во имя полиса . Таким образом, космополитизм Диогена представляет собой первое предположение о том, что человеческая принадлежность должна относиться к человечеству, а не к одному государству.

Влияние цинизма также ощущается в христианской, средневековой и ренессансной мысли, хотя и не без значительной доли амбивалентности. Христианские авторы, например, хвалят циников за их самодисциплину, независимость и нищенский образ жизни, но порицают непристойные аспекты бесстыдства циников.

Наконец, клеймо циника встречается во всех текстах литературы и философии. У менипповой сатиры есть явный долг, и Диоген Синопский, в частности, появляется как персонаж в литературных и философских контекстах; Данте, например, помещает Диогена с другими добродетельными, но языческими философами на первый уровень ада, а Ницше особенно любит как Диогена, так и киник. Один яркий пример содержится в статье 125 статьи 9.0003 Веселая наука . Здесь Ницше ссылается на анекдот, в котором Диоген ищет человека с зажженной лампой при дневном свете (D.L. 6.41). В своей интерпретации Ницше рассказывает историю о сумасшедшем, который ясным утром вышел на рыночную площадь с зажженной лампой в поисках Бога. Это тот самый сумасшедший, который объявляет, что Бог мертв.

Это тот самый сумасшедший, который объявляет, что Бог мертв.

6. Ссылки и дополнительная литература

- Биллербек, Маргарет. Die Kyniker in der modernen Forschung . Амстердам: BR Грюнер, 19 лет91.

- Бранхам, Брахт и Мари-Одиль Гуле-Казе, ред. Циники: движение циников в древности и его наследие . Беркли: University of California Press, 1996. .

- Дадли, Д. Р. История цинизма от Диогена до 6 века нашей эры Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1937.

- Эпиктет. Беседы в изложении Арриана . Транс. В. А. Олдфатер. Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 1928. .

- Гуле-Казе, Мари-Одиль. L’Ascèse cynique: Un commentaire de Diogene Laërce VI 70-71 , Deuxième édition. Париж: Libraire Philosophique J. VRIN, 2001. .

- Гуле-Казе, Мари-Одиль и Ришар Гуле, ред. Le Cynisme ancien et ses продления . Париж: Presses Universitaires de France, 1993. .

- Хок, Р.Ф. «Симон Сапожник как идеальный циник», в греческих, римских и византийских исследованиях , 17 (1976).

- Диоген Лаэртский.

- Лонг, А.А. и Дэвид Н. Седли, ред. Эллинистические философы, том 1 и том 2 . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1987. .

- Малерб, Авраам Дж., изд. и транс. Послания киников . Миссула, Монтана: Scholars Press, 1977. .

- Навиа, Луис Э. Диоген Синопский: Человек в ванне . Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press, 19.90.

- Навиа, Луис Э. Классический цинизм: критическое исследование . Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press, 1996. .

- Навиа, Луис Э. Антисфен Афинский . Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press, 2001. .

- Паке, Леонсе. Les Cyniques grecs: фрагменты и темы .

Оттава: Presses de l’Universitaire d’Ottawa, 1988. .

Оттава: Presses de l’Universitaire d’Ottawa, 1988. . - Слотердейк, Питер. Критика циничного разума . Транс. Майкл Элдред. Миннеаполис: Университет Миннесоты, 19.87

Информация об авторе

Джули Пиринг

Эл.

Цинизм — это философская школа сократовского периода Древней Греции, которая считает, что цель жизни состоит в том, чтобы жить Добродетелью в согласии с Природой (которая требует только самых необходимых вещей). требуется для существования). Это означает отказ от всех обычных желаний здоровья , богатства , власти и славы , и жить жизнью, свободной от всего имущества и собственности .

Циники жили под пристальным вниманием публики и стремились оставаться безразличными перед лицом любых оскорблений , которые могли быть результатом их нестандартного поведения . Они видели часть своей работы в том, чтобы действовать как

Многие из их идей (подробности см. в разделе о учении о цинизме) позднее были поглощены стоицизмом.

Многие из их идей (подробности см. в разделе о учении о цинизме) позднее были поглощены стоицизмом.Основателем цинизма как философского течения обычно считается Антисфен (ок. 445 — 365 до н.э.), который был одним из самых важных учеников Сократа в начале V века до н.э. Он проповедовал жизнь в нищете , но его учение также охватывало язык , диалог и литературу в дополнение к чистой этике, на которой сосредоточились поздние циники.

За Антисфеном последовал Диоген Синопский, который жил в корыте на улицах Афин и питался сырым мясом, доводя цинизм до его логической крайности . Диоген доминирует в истории цинизма, как никакая другая фигура, и он стал рассматриваться как архетипический философ-циник. Он посвятил свою жизнь самодостаточности («автаркея»), аскетизму («аскесис») и бесстыдству («анаидия»), и прославился своей язвительной сатирой и остроумием.

Ящик Фив (ок. 365 — 285 до н.э.), который отдал большое состояние, чтобы он мог жить в бедности г. в Афинах, был еще одним влиятельным и уважаемым киником того периода. Среди других известных греческих циников Онесикрит (ок. 360–290 до н. э.), Гиппархия (ок. 325 до н. э.), Метрокл (ок. 325 до н. э.), Бион Борисфен (ок. 5 5 до н. э. — 2) , Менипп (ок. 275 г. до н. э.), Керкид

С появлением стоицизма в 3 веке до н.э. , Цинизм как серьезная философская деятельность претерпел упадок , и только в римскую эпоху произошло возрождение киников . Цинизм распространился с возвышением Имперского Рима в I веке нашей эры, и киников можно было найти попрошайничающими и проповедующими по городам Римской Империи , где к ним относились со смесью презрения и уважать .