100 лет назад Николай II распустил II Государственную думу

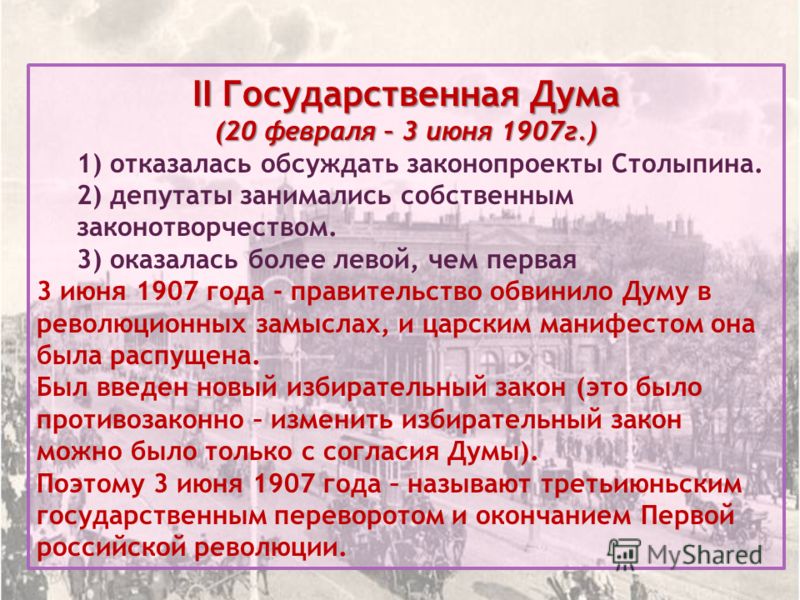

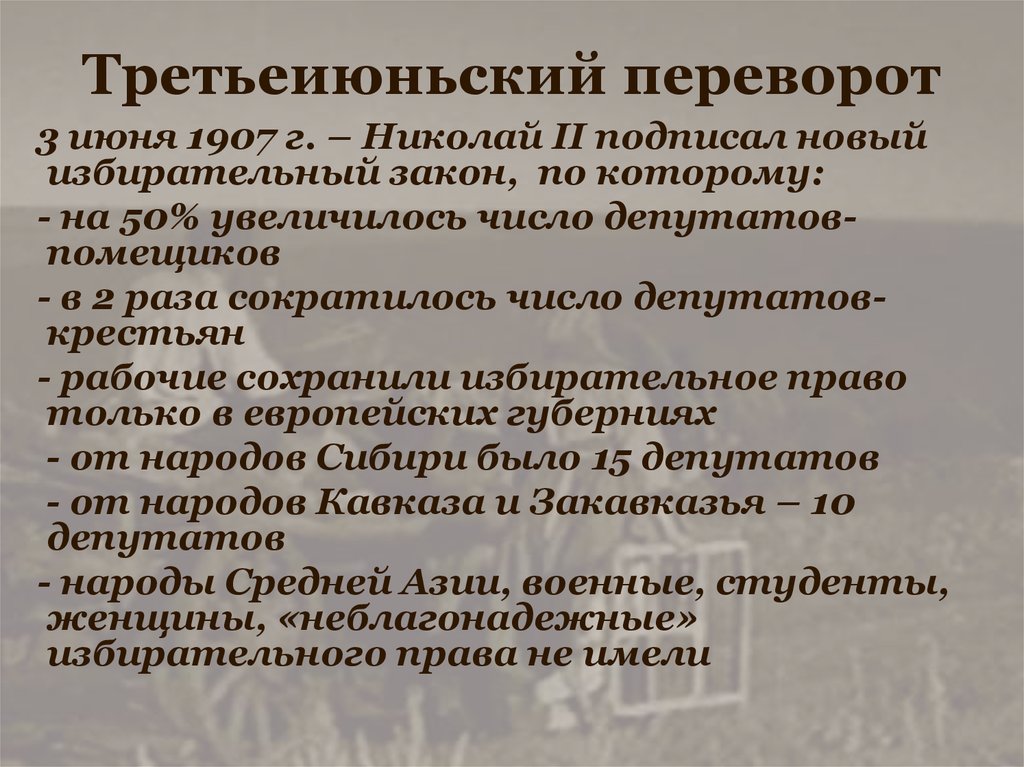

100 лет назад, 3 (16 по новому стилю) июня 1907 года царский Манифест возвестил о роспуске II Государственной думы. Одновременно население Российской империи было поставлено в известность об изменении порядка избрания новой Думы. Николая II и его правительство не смутило то, что, пойдя на такой шаг, они фактически осуществляли государственный переворот. Ведь согласно манифесту 17 октября 1905 года никакой новый закон не мог появиться без одобрения его Госдумой. Так в истории первой русской революции была поставлена точка.

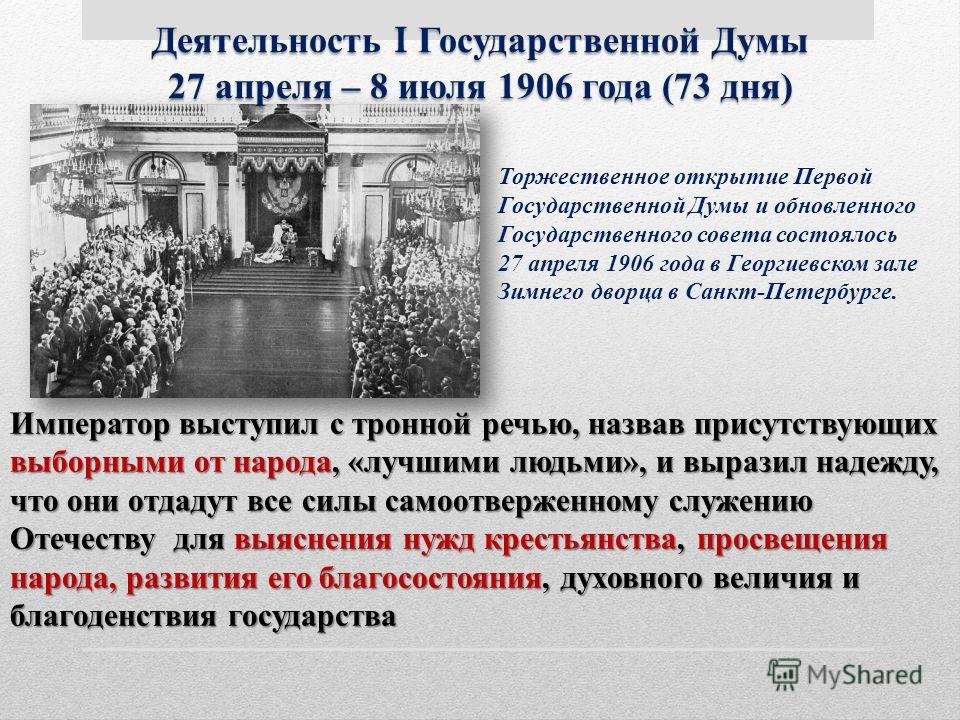

Столкновение с полицией в день открытия II Государственной думы. Репродукция Фотохроники ТАСС

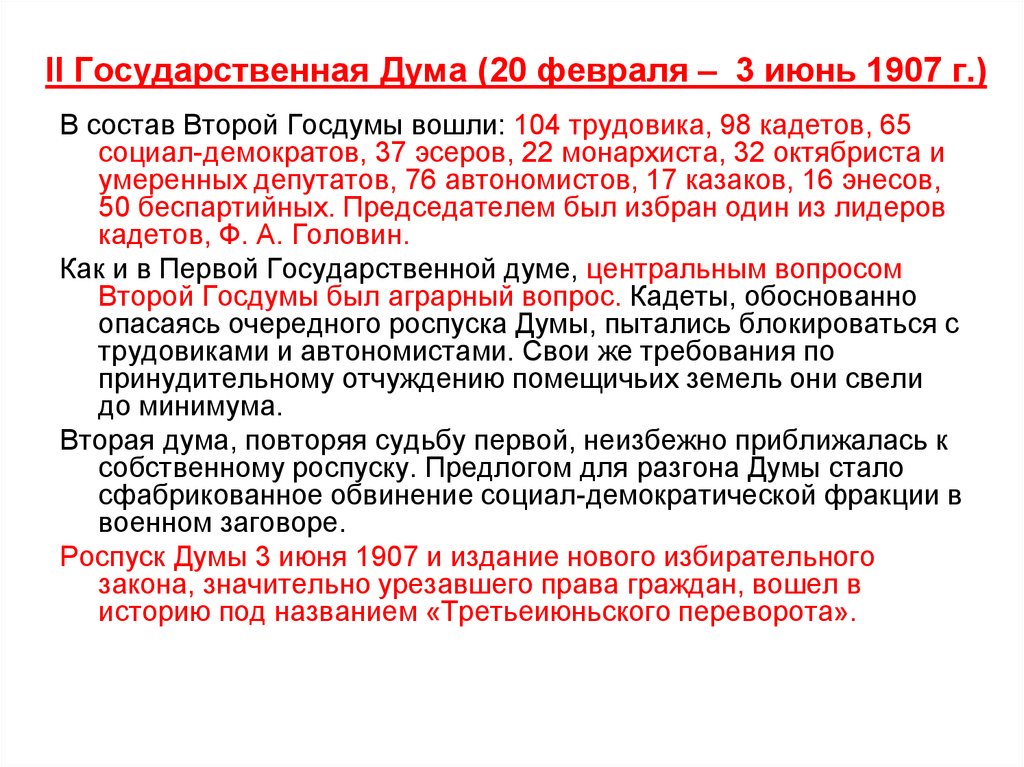

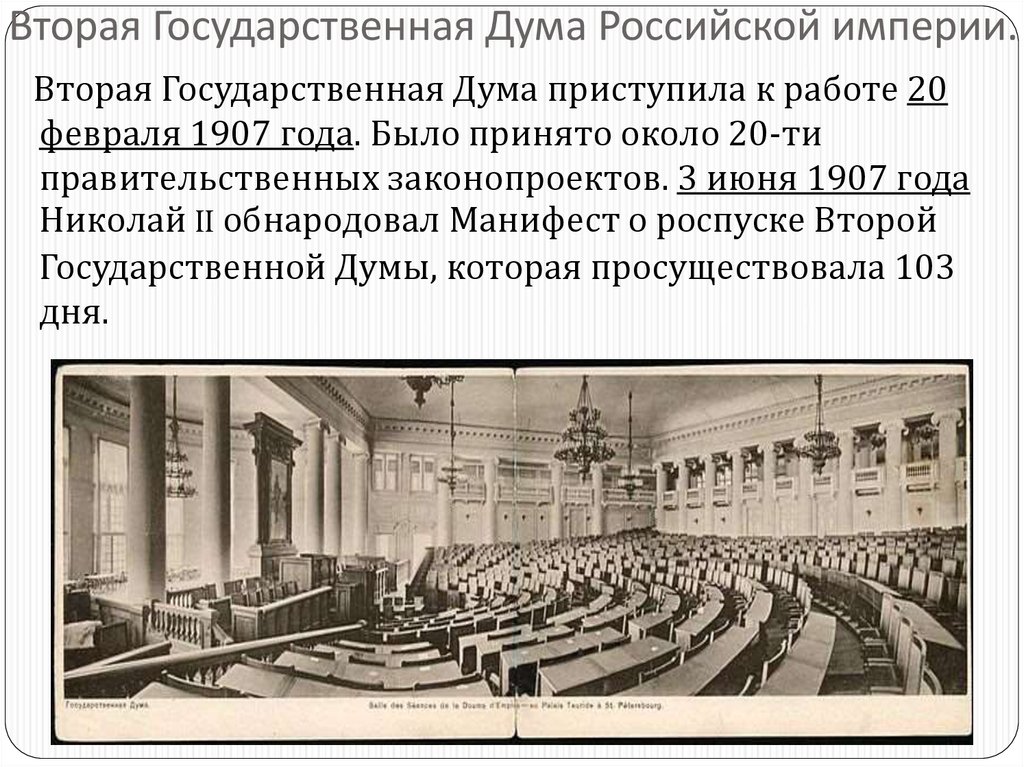

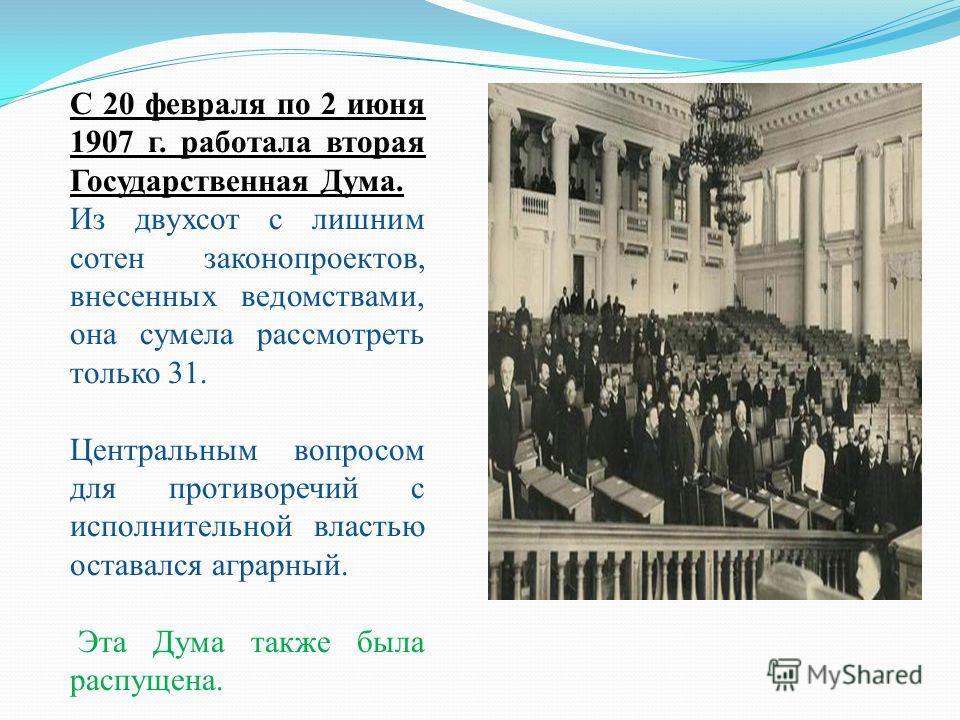

Потрудиться на благо России депутатам II Государственной думы довелось недолго — всего 103 дня. Причем к разгону парламента правительство Петра Столыпина готовилось заранее. Новый избирательный закон был заблаговременно составлен товарищем министра внутренних дел Сергеем Крыжановским и еще в мае рассмотрен на заседании Совета министров, участие в котором приняли несколько лояльных правительству членов Госсовета и Госдумы.

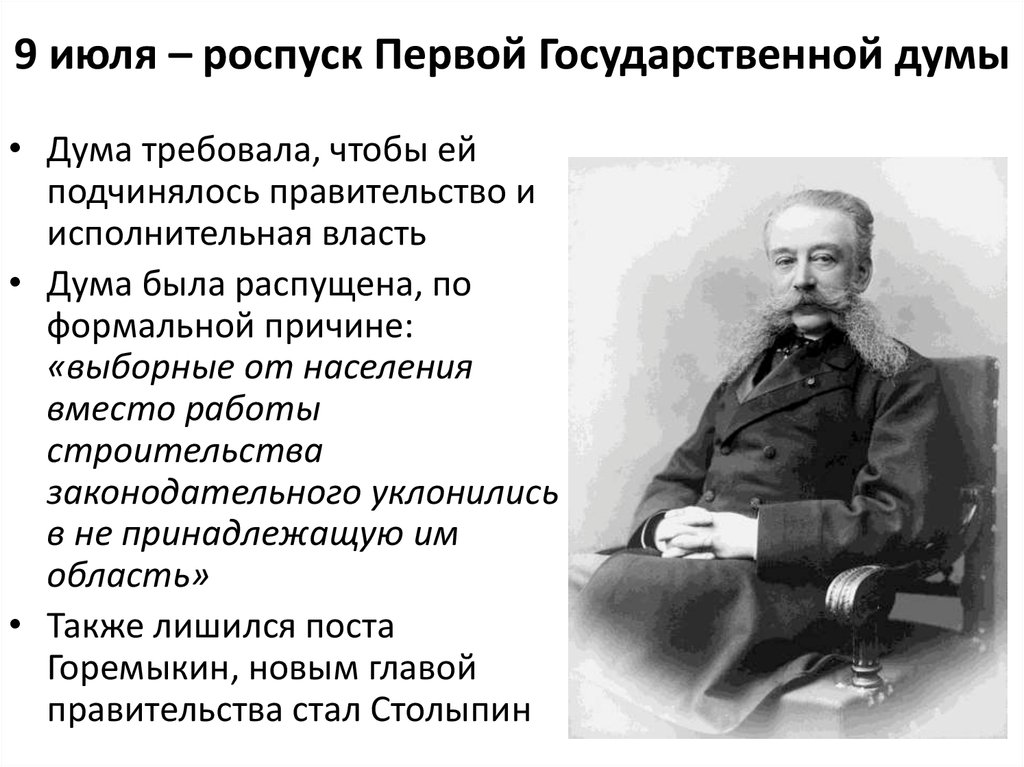

Впрочем, такая развязка не выглядела неожиданной: отношения между Думой, с одной стороны, и правительством Столыпина и царем, с другой стороны, не сложились. Еще в период предвыборной кампании во II Госдуму правительство не осталось равнодушным к тому, кто окажется в стенах Таврического дворца в феврале 1907 года. К примеру, от выборов отстранили крестьян, имевших задолженность перед Крестьянским банком. Но главное — права переизбраться были лишены подписавшие Выборгское воззвание депутаты I Госдумы, а таковых было более двухсот. Еще в июле 1906 года против них было начато уголовное преследование за то, что после разгона I Госдумы (в том же июле) они обратились к народу с призывом к пассивному сопротивлению: не платить налоги и избегать рекрутской повинности. За что и поплатились.

В результате кадровый состав народного представительства претерпел радикальное изменение. Только 32 члена I Госдумы стали депутатами II Госдумы. Еще два народных избранника прежде были членами Государственного совета.

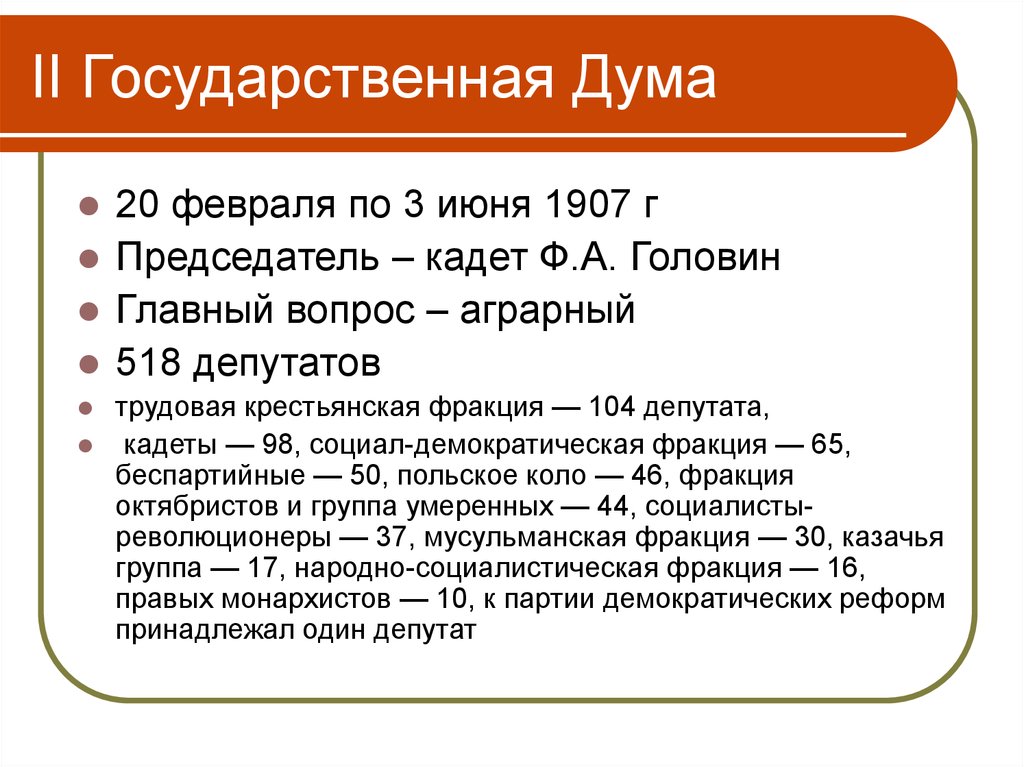

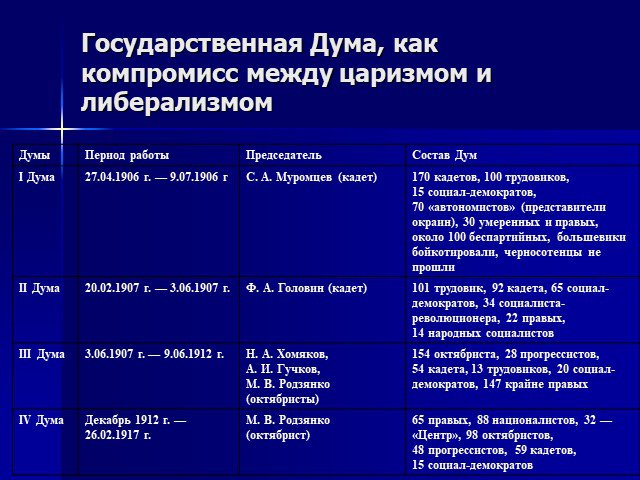

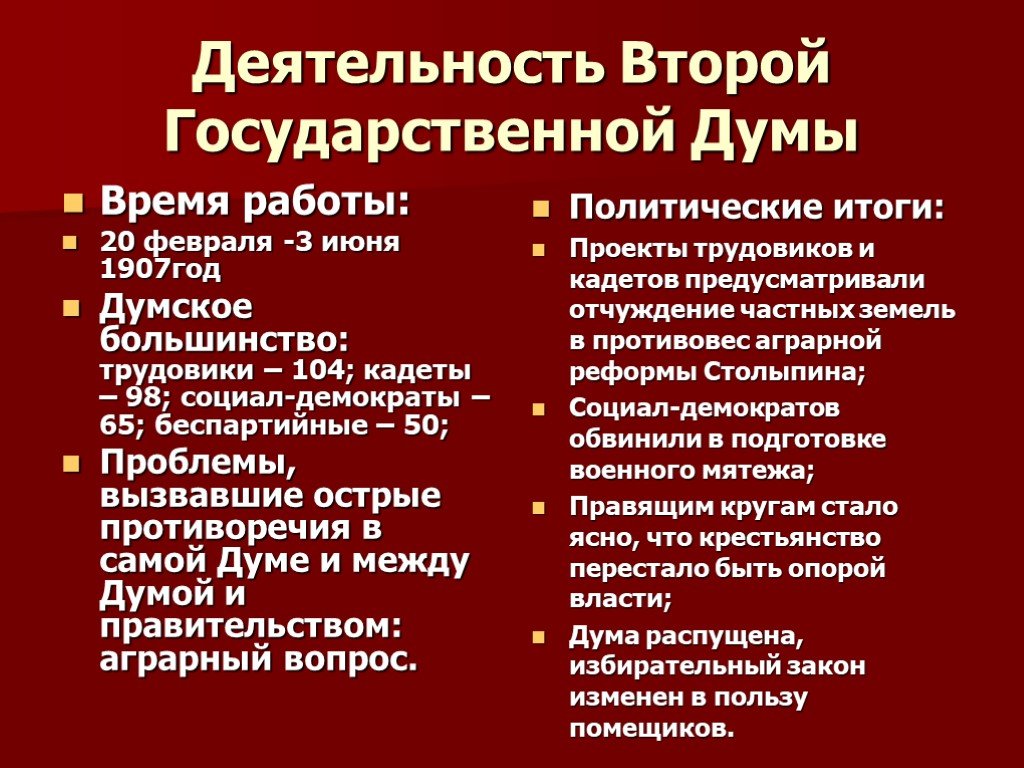

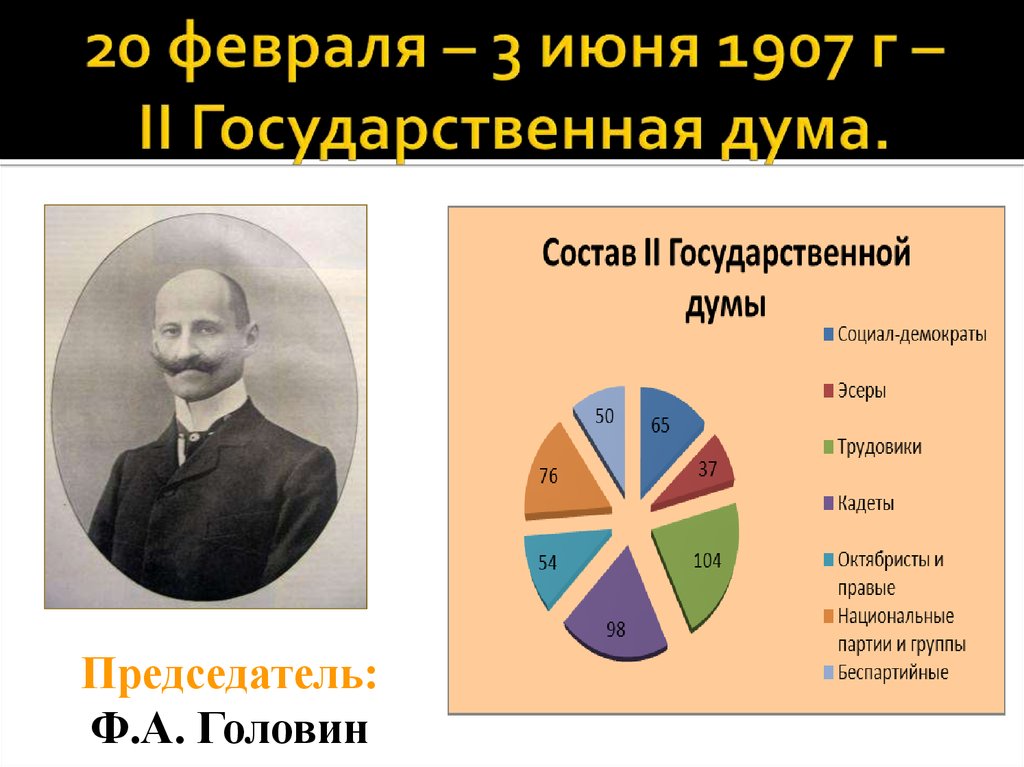

Однако общий итог выборов не мог порадовать ни царя, ни его министров. Во II Госдуме было 518 депутатов. При этом представительство левых сил только возросло. Наиболее крупными фракциями оказались трудовики — 104 места, социал-демократы — 65, эсеры — 37. Кадеты получили 98 мест. Были представлены и правые и монархисты (в том числе члены “Союза русского народа”), и “Союз 17 октября”. Имелись в российском парламенте и казачья группа (17 мест), и польское коло (46), и мусульманская фракция (30).

Сравнивая состав вновь избранной Госдумы с ее предшественницей, лидер кадетов Павел Милюков писал: “Правительству удалось обессилить Думу, лишив ее прочного большинства. Но ему не удалось сделать Думу своею. Мало того, маленький избирательный бюллетень, несмотря на все попытки искажения выборов, сделал свое дело: он показал действительное настроение громадного большинства русского населения. Вторая Дума вышла гораздо левее Первой. Кадетские голоса лишь перешли частью к левым и к социалистам, впервые выступившим от своего имени. Правительство получило всего пятую часть состава Думы”.

Правительство получило всего пятую часть состава Думы”.

Тем не менее внешне правительство Столыпина было настроено на конструктивную работу, подготовив для внесения в палату свои законопроекты. Через две недели после открытия думской сессии, 6 марта, перед депутатами выступил сам председатель Совета министров России. Держался он очень уверенно. По словам Столыпина, все вносимые в Думу законопроекты объединяла “одна общая руководящая мысль” — создание правового государства. “Преобразованное по воле Монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое, так как пока писаный закон не определит обязанностей и не оградит прав отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц, то есть не будут прочно установлены”, — заявил он.

Яркую картину того, что произошло дальше, оставил потомкам тогдашний министр финансов Владимир Коковцов: “Следом за Столыпиным вышел на кафедру депутат Церетели, сыгравший потом немалую роль в составе Временного правительства, и полились те же речи, какие мы привыкли слушать за время первой Думы. Та же ненависть к правительству, то же огульное осуждение всего слышанного, то же презрение ко всем нам и то же неудержимое стремление смести власть и сесть на ее место и создать на развалинах того, что было до сих пор, что-то новое, свободное от сплошного беззакония, которое отличает всю деятельность тех, к кому нет иного отношения, как вражды и желания свести давно подготовленные счеты. Во время этой речи заседание превратилось в настоящий митинг”.

Та же ненависть к правительству, то же огульное осуждение всего слышанного, то же презрение ко всем нам и то же неудержимое стремление смести власть и сесть на ее место и создать на развалинах того, что было до сих пор, что-то новое, свободное от сплошного беззакония, которое отличает всю деятельность тех, к кому нет иного отношения, как вражды и желания свести давно подготовленные счеты. Во время этой речи заседание превратилось в настоящий митинг”.

Участвовали в этом “митинге” главным образом депутаты левых фракций. А когда прения были наконец-то закончены, на трибуне вновь появился председатель Совета министров России. Свое краткое выступление Столыпин завершил вошедшими в историю словами: “Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: “Руки вверх”. На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: “Не запугаете” (Аплодисменты справа)”.

Тогда же, в марте 1907 года, выяснилось, что найти общий язык с председателем II Госдумы, членом ЦК Конституционно-демократической партии Федором Головиным, Столыпину не удалось. Потомственный дворянин, Головин окончил юридический факультет Московского университета, а перед избранием в Думу три года был председателем земской управы Московской губернии. Будучи избранным председателем российского парламента, он отказался стать посредником между правительством Столыпина и большинством Госдумы при обсуждении очередности рассмотрения правительственных законопроектов.

Судя по всему, не приглянулся Головин и царю, с докладами у которого был трижды — 21 февраля, 10 апреля и 19 мая. Причем Николай II не счел нужным уделять спикеру российского парламента много времени. Об этом свидетельствует запись в дневнике императора от 21 февраля: “Занятое утро с 10 час. До часа. Принял 23 представляющихся, в том числе председателя Думы — Головина”.

В сравнении с законотворческой деятельностью I Госдумы, одобрившей за 72 дня своего существования всего два законопроекта, результаты работы II Госдумы выглядят более впечатляющими. В палату было внесено 287 правительственных законопроектов (причем 99 из них — министром народного просвещения и 48 — министром внутренних дел) и 44 — депутатских. За 103 дня работы Дума успела обсудить и одобрить 20 правительственных законопроектов. Правда, из них лишь три впоследствии получили силу закона (об установлении контингента новобранцев и два законопроекта о помощи пострадавшим от неурожая). Остальные 17 вообще не были рассмотрены Госсоветом. Столь же печальной оказалась и судьба депутатских инициатив. До общего думского собрания дошли только два депутатских законопроекта, а принят всего один — об отмене военно-полевых судов.

В палату было внесено 287 правительственных законопроектов (причем 99 из них — министром народного просвещения и 48 — министром внутренних дел) и 44 — депутатских. За 103 дня работы Дума успела обсудить и одобрить 20 правительственных законопроектов. Правда, из них лишь три впоследствии получили силу закона (об установлении контингента новобранцев и два законопроекта о помощи пострадавшим от неурожая). Остальные 17 вообще не были рассмотрены Госсоветом. Столь же печальной оказалась и судьба депутатских инициатив. До общего думского собрания дошли только два депутатских законопроекта, а принят всего один — об отмене военно-полевых судов.

Работа II Госдумы сильно страдала от взаимных нападок ее правового и левого флангов как друг на друга, так и на правительство. Кадеты — партия российских либералов — руководствовались тактикой “сбережения Думы”. Стоявшие правее кадетов октябристы (имели 43 места) осуждали революционный террор и критиковали аграрные законопроекты трудовиков и кадетов. Смысл своей парламентской деятельности октябристы видели в создании “прочного конституционного центра”, который могли бы составить октябристы, представители других центристских партий и правые кадеты. Эту идею октябристы реализовали в III Госдуме, куда они провели 154 депутата.

Смысл своей парламентской деятельности октябристы видели в создании “прочного конституционного центра”, который могли бы составить октябристы, представители других центристских партий и правые кадеты. Эту идею октябристы реализовали в III Госдуме, куда они провели 154 депутата.

Быстро выяснилось, что по двум ключевым проблемам того времени — аграрному вопросу и отношению к революции — понимание между думским большинством и правительством Столыпина найдено быть не может.

Раздражали министров и депутатские запросы. Показательно, что уже в апреле правительство приступило к разработке нового избирательного закона. А когда он был готов, то, согласно признанию главного разработчика этого документа Крыжановского, “вдруг, как по щучьему велению, возникло среди левого крыла Думы преступное сообщество для ниспровержения государственного строя…”. Информацию об этом дали агенты охранки Болеслав Бродский и Екатерина Шорникова. Несколько лет спустя они признались в своей провокаторской деятельности.

Но это было позднее. А 1 июня 1907 года на закрытом заседании российского парламента Столыпин потребовал отстранить от участия в заседаниях Госдумы 55 социал-демократических депутатов, лишив 16 из них депутатской неприкосновенности ввиду привлечения к суду по обвинению в подготовке военного заговора. Это требование поддержал министр юстиции Иван Щегловитов. Последний сообщил, что изначально предполагалось захватить депутатов на их совместном заседании с представителями военной организации при Петербургском комитете социал-демократической партии, однако полиция опоздала на полчаса…

Парламентарии ответили на требование Столыпина и Щегловитова созданием специальной комиссии под председательством кадета Александра Кизеветтера. Его однопартийцы Василий Маклаков, Сергей Булгаков, Михаил Челноков и Петр Струве, пытавшиеся предотвратить роспуск Думы, встретились со Столыпиным. Однако добиться желаемого им не удалось.

Тот факт, что развязка наступила молниеносно, свидетельствует о том, что дожидаться ответа парламентариев на ультиматум исполнительной власти в планы правительства не входило. В ночь со 2 на 3 июня 37 депутатов были арестованы (остальным удалось скрыться). А утром того же дня был обнародован Высочайший манифест, в котором, в частности, говорилось: “Судебной властью был раскрыт заговор целой части Государственной думы против государства и царской власти. Когда же правительство наше потребовало временного, до окончания суда, устранения обвиняемых в преступлении этом пятидесяти пяти членов Думы и заключения наиболее уличаемых из них под стражу, то Государственная дума не исполнила немедленно законного требования властей, не допускавшего никакого отлагательства.

В ночь со 2 на 3 июня 37 депутатов были арестованы (остальным удалось скрыться). А утром того же дня был обнародован Высочайший манифест, в котором, в частности, говорилось: “Судебной властью был раскрыт заговор целой части Государственной думы против государства и царской власти. Когда же правительство наше потребовало временного, до окончания суда, устранения обвиняемых в преступлении этом пятидесяти пяти членов Думы и заключения наиболее уличаемых из них под стражу, то Государственная дума не исполнила немедленно законного требования властей, не допускавшего никакого отлагательства.

Все это побудило нас указом, данным правительствующему Сенату 3 сего июня, Государственную думу второго созыва распустить…”

ДОКУМЕНТ

Из запроса социал-демократической фракции IV Госдумы министрам внутренних дел и юстиции, 25 октября 1913 г.

“Особая комиссия, выбранная Думой для рассмотрения предъявленного против с.-д. депутатов обвинения, не успела, однако, закончить своей работы, так как 3 июня уже последовал высочайший указ о роспуске Государственной думы, изменение избирательного закона и арест депутатов социал-демократической фракции. ..

..

С.-д. фракция III Государственной думы не могла пройти молчанием совершившегося надругательства над судом и личностью своих предшественников и решила при первом возможном случае пролить свет на это темное дело и поднять вопрос о пересмотре дела и освобождении осужденных товарищей.

Такой случай представился 11 августа 1911 г., когда на высочайшее имя и на имя министра внутренних дел поступило прошение бывшего сотрудника и секретного агента охраны Болеслава Бродского, в котором указанный Бродский просил о предании его суду за совершенные им преступные деяния по инсценированию сношений осужденных депутатов с упомянутой военной организацией, для чего он, Бродский, с ведома с.-петербургского начальника охранного отделения генерала Герасимова и директора департамента полиции Трусевича: 1) был инициатором посылки в с.-д. фракцию депутации от солдат петербургского гарнизона, 2) на своей квартире производил переодевание солдат перед отправлением делегации, 3) участвовал в передаче с. -д. депутатам наказа революционного содержания, черновик которого был выработан в охранном отделении и одобрен генералом Герасимовым…

-д. депутатам наказа революционного содержания, черновик которого был выработан в охранном отделении и одобрен генералом Герасимовым…

В июле 1913 г. Шорникова явилась в Петербург и добровольно отдала себя в распоряжение властей.

Исполняющий обязанности прокурора особого присутствия правительствующего Сената для суждения о государственных преступлениях Корсак, допросив Шорникову в качестве обвиняемой, в своем заключении констатирует, что Шорникова:

1) поступила в конце 1906 г. на службу в охранное отделение в качестве секретного агента за ежемесячное денежное вознаграждение;

2) что с марта 1907 г. Шорникова, проникнув в военную организацию, постоянно бывала на конспиративных собраниях, на которые приглашала нижних чинов…;

3) с ведома и по распоряжению охранного отделения предложила и затем собственноручно отпечатала на машинке два экземпляра наказа революционного содержания, один из которых передала охранному отделению…

Ввиду всего изложенного мы, нижеподписавшиеся члены Государственной думы, на основании ст. 38 Положения о Государственной думе, предлагаем обратиться к министрам внутренних дел и юстиции с запросом:

38 Положения о Государственной думе, предлагаем обратиться к министрам внутренних дел и юстиции с запросом:

1) Известны ли им указанные преступные деяния сотрудников и секретных агентов охраны, повлекшие за собой обвинение и осуждение с.-д. депутатов II Думы?

2) Какие меры они намерены предпринять для прекращения и предупреждения подобных преступных деяний на будущее время и для наказания виновных и восстановления истины в деле осужденных членов II Государственной думы?

Настоящий запрос просим признать спешным”.

ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ II

“3-го июня. Воскресенье.

Простояла чудная погода. Настроение было такое же светлое по случаю разгона Думы. Утром побывал у Аликс. Мне представились 8 молодцов 16-го Стрелкового полка, кот. сопровождали Николашу из Крыма. Был у обедни, завтракали с музыкой. В 2 1/4 отправился с детьми на пристань, а оттуда с Викторией, Марией, Дмитрием и William на “Царевну”, откуда смотрели на гонку моторных лодок. Они шли из Питера, в Кронштадт, затем мимо “Царевны” и обратно в город. Только одна французская лодка шла большим ходом. После чая на палубе вернулись к пристани, где я показал гостям новую “Александрию”.

Только одна французская лодка шла большим ходом. После чая на палубе вернулись к пристани, где я показал гостям новую “Александрию”.

Приехали на Ферму около 6 час., остановившись для разговоров с Аликс у нашего дома. Играли в теннис. Вечером прогулялся с Аликс”.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Председатель II Государственной думы Федор Александрович Головин, будучи избранным в III Государственную думу, оставался в ней рядовым депутатом. Это стало результатом как изменившегося расклада политических сил в стенах Таврического дворца, так и недовольства руководства кадетской партии работой Головина на посту председателя II Думы. В 1910 году в связи с получением железнодорожной концессии он сложил депутатские полномочия, посчитав эти два занятия несовместимыми. В 1912 году был избран городским головой Баку, однако из-за принадлежности к кадетской партии наместник Кавказа граф Илларион Воронцов-Дашков не утвердил Головина в должности. Впоследствии Головин — председатель правления Московского народного банка. В годы Первой мировой войны являлся председателем Общества помощи жертвам войны. После революции служил в советских учреждениях. 10 декабря 1937 года по обвинению в принадлежности к антисоветской организации решением “тройки” УНКВД Московской области был расстрелян. Реабилитировали Головина в 1989 году.

В годы Первой мировой войны являлся председателем Общества помощи жертвам войны. После революции служил в советских учреждениях. 10 декабря 1937 года по обвинению в принадлежности к антисоветской организации решением “тройки” УНКВД Московской области был расстрелян. Реабилитировали Головина в 1989 году.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей БУЛГАКОВ, депутат II Госдумы от Орловской губернии:

“Из Гос. Думы я вышел таким черным, как никогда не бывал. И это было понятно. Нужно было пережить всю безнадежность, нелепость, невежественность, никчемность этого собрания, в своем убожестве даже не замечавшего этой своей абсолютной непригодности ни для какого дела, утопавшего в бесконечной болтовне, тешившего самые мелкие тщеславные чувства.

Я не знавал в мире места с более нездоровой атмосферой, нежели общий зал и кулуары Гос. Думы, где потом достойно воцарились бесовские игрища советских депутатов. Разумеется, сам я совершенно не годен в депутаты, и потому, может быть, с таким ужасом и вспоминаю эту атмосферу. Однако я сохранил достаточную объективность и бесстрастие, чтобы видеть там происходящее. И нет достаточно сильных слов негодования, разочарования, печали, даже презрения, которые бы мне нужны были, чтобы выразить свои чувства. И это — спасение России. Эта уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает.

Однако я сохранил достаточную объективность и бесстрастие, чтобы видеть там происходящее. И нет достаточно сильных слов негодования, разочарования, печали, даже презрения, которые бы мне нужны были, чтобы выразить свои чувства. И это — спасение России. Эта уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает.

Возьмите с улицы первых попавшихся встречных, присоедините к ним горсть бессильных, но благомыслящих людей, внушите им, что они спасители России, к каждому слову их, немедленно становящемуся предметом общего достояния, прислушивается вся Россия, и вы получите Вторую Государственную Думу”.

В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

“Настоящая Дума еще ровно ничем не доказала, что она стоит той любви и преданности, которыми мы обязаны отечеству. Отечество — это Бог. Отечество — это прекраснейшее для всякого гражданина художественное произведение, созданное тысячелетним трудом, всею думою и всенародным вдохновением. Поэтому я говорю, что оно — Бог.

Дума — это иногда наскоро сколоченный идол, самомнящий, хвастливый, олицетворяющий себя с народом тем беспечальнее, чем она бездарнее. Выражение г. Родичева: “Отечество — это мы” — фраза, достойная смеха и порицания, а не рукоплесканий. Отечество существует постоянно, как существует человеческая душа. Думу созывают и распускают. Дума должна заслужить перед отечеством, а олицетворять себя с ним — это наглое самозванство…

Выражение г. Родичева: “Отечество — это мы” — фраза, достойная смеха и порицания, а не рукоплесканий. Отечество существует постоянно, как существует человеческая душа. Думу созывают и распускают. Дума должна заслужить перед отечеством, а олицетворять себя с ним — это наглое самозванство…

Дума обязана стремиться к совершенству, обязана выражать собою лучшие силы отечества, а не хвастливость и самомнение. Для Думы отечество должно быть святыней, идеалом, постоянным помышлением, верховным Судьей, перед которым она должна отвечать за каждый свой шаг, за каждое праздное слово, за каждое глупое или вредное действие”.

“Новое время”, 23.03.1907

“Как ни старалась царская полиция запугать народ и заставить его выбрать угодных начальству людей, не удалось ей этого добиться. Во вторую Государственную думу, которая открыла теперь свои заседания, попало много истинных представителей народа, защитников крестьянства и рабочих интересов. Почти около половины всего числа членов Думы составляют крестьянские и рабочие представители. И только четвертая часть членов Думы — черносотенцы, защитники царских и помещичьих интересов. Остальная четверть — разные господа, которые и народу хотят облегчение дать, и с начальством не хотят ссориться. Называются эти господа, по большей части, кадетами или партией народной свободы.

И только четвертая часть членов Думы — черносотенцы, защитники царских и помещичьих интересов. Остальная четверть — разные господа, которые и народу хотят облегчение дать, и с начальством не хотят ссориться. Называются эти господа, по большей части, кадетами или партией народной свободы.

Все-таки Дума, значит, составилась народная, и можно бы ожидать, что она дала бы народу земли и воли. Да нет силы у нее. Вот в первой Думе много говорилось о народных нуждах, а проку никакого из этого не вышло. Как увидели министры, что Дума им не покоряется, а все стоит на своем, так и разогнали ее.

То же собираются они и теперь сделать. Еще не успели депутаты приступить к делу, а министры уже грозятся, что распустят Думу, если она опять будет требовать земли и воли. А царь, как узнал, что много попало в Думу ненадежных людей — социал-демократов, социал-революционеров, да трудовиков, не захотел даже и принимать депутатов, как сделал в прошлом году.

И царь и министры заранее видят, что не сладить им с Думой, и начинают уже готовиться к ее разгону. Они хорошо знают, что сила Думы не в ней самой, а в народной поддержке”.

Они хорошо знают, что сила Думы не в ней самой, а в народной поддержке”.

“Казарма”, № 13, 1907

“По сведениям, полученным С.П. телеграфным агентством из совершенно достоверного источника, 16 апреля при рассмотрении Государственной Думой в закрытом заседании законопроекта о числе подлежащих призыву новобранцев, член Думы Зурабов дозволил себе допустить оскорбительные для русской армии выражения, и, будучи остановлен председателем, Зурабов повторил их еще в более резкой форме. Вследствие сего, присутствовавшие в Думе министры не признали возможным оставаться в заседании и удалились из залы”.

“Минское слово”, 19.04.1907

“3 июня настоящего года явится крупнейшим днем не только для настоящего и близкого будущего России, но и для более отдаленного грядущего. Такие дни записываются на скрижалях истории крупными буквами.

Этот день замечателен не тем, что произошел роспуск 2-й Государственной думы, так как и самый роспуск этот можно было предвидеть далеко раньше, чем созвана была ныне покойная Дума, а замечателен тем, что издан новый избирательный закон, который коренным образом изменяет состав будущих народных представителей”.

“Южный край”, Харьков, 5.06.1907

“Ночь на 3-е июня прошла тревожно. В три часа ночи П.А. Столыпин выехал в Петергоф с роспуском.

Вернулся он на рассвете и немедленно сдал в сенатскую типографию Высочайший манифест и указ о роспуске. Одновременно типография “Правительственного Вестника” получила и текст положения о новом избирательном законе.

В 10 часов утра газетчики получили первые номера “Прав. Вестника” и понеслись по улицам с криками: “Роспуск Думы!”, “Новые выборы!”

Дворники и полицейские по углам улиц стали наклеивать отпечатанные манифест и указ.

Особого впечатления известие в Петербурге не произвело. Оно встречено спокойно. На улицах обычное движение.

В Думе чиновники спешно заканчивают дела. В Думу допускают только Ф.А. Головина и М.В. Челнокова. Бумаги запечатываются, и чиновники государственной канцелярии распоряжаются всем зданием Таврического дворца. Войск не видно”.

“Голос Черноземного Края”, Пенза, 7.06.1907

Материалы подготовил Олег НАЗАРОВ

Комментарии к материалу Прогноз погоды на 9–10 мая в Челябинске | 74.

ru

ru- Бойня в школе

- Недостроев станет меньше

- Победил рак 4-й стадии

- Бизнес в кадре

- Похудела на 80 кг

- Экс-супруги делят бар

- Кто держит пивнушки

- Кризис-2023

- Интервью с главным онкологом

- Спор за «гробовые»

Супруги погибших военнослужащих получат соцподдержку: новости СВО за 9 февраля

Генерал Скоков сделал заявление о побоище в челябинской школе

«Всё сыпалось… люди кричали в окна»: как Новосибирск переживал взрыв газа и обрушение подъезда в доме — репортаж

Начало разборок, переросших в побоище в челябинской школе, попало на видео

Дома стерты с лица земли, люди живут на улице. Репортаж из разрушенной землетрясениями турецкой Аданы

Старят и бледнят: 4 популярных оттенка помады, которые испортят образ

Для центра Челябинска спроектируют туристический код. Что это и зачем нужно

«Как слон в посудной лавке»: в частном секторе Челябинска хотят воткнуть многоэтажки

Силовики не находят межнационального мотива в побоище, устроенном в школе Челябинска. Что произошло на самом деле

Что произошло на самом деле

Четверо малышей умерли, Дима — единственный выживший. История мальчика, у которого развился ДЦП после вспышки инфекции в роддоме

В Челябинской области мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах

На месте бывшего троллейбусного депо в Челябинске построят жилую 20-этажку

Челябинка, живущая в Турции, отправилась в эпицентр трагедии и побыла волонтером

В соцсетях рассказывают, будто камеры штрафуют за непристегнутый ремень. Разбираемся, так ли это

Жителей Челябинской области оштрафовали за незаконное потребление электроэнергии

Подозрительные «газовики», взрыв, розыск подозреваемых — что могло привести к обрушению дома в Новосибирске

Делом о бойне в челябинской школе заинтересовался (не ожидали?) глава СКР Бастрыкин

Руководство ЧОПа объяснило действия своего работника во время нападения на школьников в Челябинске

«Я заработала красивую жизнь». История 70-летнего дизайнера, которая объездила полмира и одевает жен арабских шейхов

«Падали плиты, люди кричали». Как взрыв газа разрушил пятиэтажку в Новосибирске — посмотрите, что осталось от дома

Как взрыв газа разрушил пятиэтажку в Новосибирске — посмотрите, что осталось от дома

«Сейте рассаду вовремя!» Что нужно посадить в феврале, чтобы получить хороший урожай

«Мама под завалами»: что известно о страшном взрыве в Новосибирске, унесшем жизни семи человек

«Нужен стандарт обустройства квартир»: челябинский общественник — об участившихся взрывах бытового газа

«Снег, фуры буксуют»: на трассе М-5 в Челябинской области из-за пробки ввели реверсивное движение

Сильные, ленивые и токсичные: какими видят русских (и почему о нас так думают)

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных на спецоперацию

Люди в масках и с пистолетом напали на подростков в челябинской школе. Хроника происшествия — в одном видео

«А брат ушел жить в лес». Как мать с ребенком выгоняют из дома, где они прожили 14 лет

Спасатели сняли пенсионерку с козырька балкона многоэтажки. Она не смогла объяснить, как там оказалась

Четверых задержанных за нападение в школе Челябинска отпустили под подписку о невыезде. Одного задержали на 48 часов

Одного задержали на 48 часов

Челябинская область оказалась на втором месте в регионе по цифровизации бизнеса

«Челночники» XXI века: кто и зачем летает с огромными сумками из России в Кыргызстан и кто на самом деле нас одевает

Макароны «дружат» с перцем: каждый год в ассортименте МАКFA появляются новые продукты

Молодо, зелено: смотрим, каким был Челябинск летом 1995 года (по Кирова еще ездили машины)

Вор украл телефон и взял на его владельца кредит. Пострадавший больше двух лет избавлялся от долга

«Загнали всех на «Госуслуги», а мы теперь отдувайся»: на челябинку оформили микрозаём под 365 % годовых

В пятиэтажке Новосибирска обрушился подъезд из-за взрыва. Есть погибший

Сделать морду кирпичом. Пробуем Haval Dargo, напичканный электроникой, как луноход

Добровольцам, получившим инвалидность в СВО, пообещали две пенсии: новости СВО за 8 февраля

Все новости

телевизионный адрес гражданам России в связи с предстоящими государственными выборами в Дума • Президент России

События

23:05

Москва

Владимир Путин:

очень скоро, на наступление

. 2 декабря состоятся выборы в Государственную Думу. Предвыборная кампания уже подходит к концу. В ходе кампании было много призывов к действию и выдвинутых полезных предложений, но, как это часто бывает в таких случаях, многие из них были демагогическими заявлениями и пустыми обещаниями. Можно по-разному оценивать методы, используемые для получения голосов. Я не буду давать здесь таких оценок.

Сегодня я хочу поговорить о другом. Мы проделали большую работу вместе. Экономика неуклонно растет. Бедность отступает, хотя и медленно. Мы собираемся усилить борьбу с преступностью и коррупцией. Мы никогда не забудем тяжелые, а порой и невосполнимые потери, которые мы понесли в борьбе с терроризмом. Да, эта борьба еще продолжается, но тем не менее мы нанесли сокрушительные удары и овладели ситуацией.

Дорогие друзья, конечно, наша работа не всегда была легкой: она не была безупречной и не была безупречной. И власть по-прежнему в большом долгу перед гражданами. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы жизнь в России налаживалась быстрее. Но давайте вспомним, с чего мы начинали 8 лет назад, из какой ямы нам пришлось вытаскивать страну. И нам еще многое предстоит сделать, чтобы Россия стала по-настоящему современной и процветающей. Но если мы хотим жить достойно, то мы не можем допустить, чтобы к власти пришли те, кто уже безуспешно пытался управлять страной. Сегодня такие люди хотели бы переформулировать планы развития России, изменить курс, который поддерживает русский народ, и вернуться во времена унижения, зависимости и разложения.

И власть по-прежнему в большом долгу перед гражданами. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы жизнь в России налаживалась быстрее. Но давайте вспомним, с чего мы начинали 8 лет назад, из какой ямы нам пришлось вытаскивать страну. И нам еще многое предстоит сделать, чтобы Россия стала по-настоящему современной и процветающей. Но если мы хотим жить достойно, то мы не можем допустить, чтобы к власти пришли те, кто уже безуспешно пытался управлять страной. Сегодня такие люди хотели бы переформулировать планы развития России, изменить курс, который поддерживает русский народ, и вернуться во времена унижения, зависимости и разложения.

И еще кое-что, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Итоги выборов в Государственную Думу, безусловно, зададут тон выборам нового Президента России. Фактически уже сегодня страна вступает в период полного обновления высшей законодательной и исполнительной власти. И в этом случае особенно важно, чтобы мы обеспечивали преемственность выбранного нами курса, чтобы мы выполняли все обязательства перед людьми, которых мы взяли на себя. Иными словами, нам необходимо создать условия для реализации наших планов во всех сферах, что повлияет на качество жизни каждого человека.

Иными словами, нам необходимо создать условия для реализации наших планов во всех сферах, что повлияет на качество жизни каждого человека.

Нам также необходимо повысить обороноспособность и безопасность России. Нам нужно повысить его международный авторитет. И для достижения этих целей у нас есть желание, у нас есть ресурсы, которые мы накопили за последние несколько лет, и, что очень важно, у нас есть хороший план развития.

Теперь я хотел бы поговорить о самом главном. Не думайте — пожалуйста, не думайте, — что нынешние темпы развития, темп нашего продвижения автоматически сохранятся. Это опасная иллюзия. Все, что было сделано, было результатом упорной борьбы и может быть сохранено только в том случае, если мы все будем активно выполнять свои гражданские обязанности. Именно по этой причине я решил возглавить партийный список «Единой России», и именно по этой причине прошу вас принять участие в выборах 2 декабря и проголосовать за «Единую Россию».

Я рассчитываю на вас и верю в вашу поддержку!

Статус публикации

Опубликовано в разделе: Стенограммы

Дата публикации:

Прямая ссылка: en.kremlin.ru/d/24715

Текстовая версия

Эли Российская Государственная Дума

В этом году на европейском континенте состоится ряд важных выборов. Несколько вне поля зрения ведущих СМИ и граждан ЕС находятся выборы в высший законодательный орган Российской Федерации – Думу. Какие вопросы затрагиваются?

Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы

о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, март 2020 г.;

источник: kremlin.ru

В последние двадцать лет российская экономика характеризуется низким ростом или стагнацией. Это затрагивает разные социальные группы и классы с разным уровнем политической власти, и последствия для «низшей» половины общества хуже. Реальные доходы большинства россиян стагнируют, даже снижаются. Например, средний доход составляет 250 евро, по паритету покупательной способности это составляет 500 евро, что означает, что половина населения имеет еще меньше. В то же время в этой огромной стране существуют большие местные различия. Мегаполисы (например, Москва, Санкт-Петербург и некоторые другие) являются центрами богатства, в отличие от большей части страны. Таким образом, средний достаток Москвы по показателю ВВП на душу населения сопоставим с показателем многих европейских стран. Однако в целом Российская Федерация (РФ) находится на уровне, сравнимом с такой страной, как Аргентина. Все это можно вывести из большой региональной дифференциации. У московского учителя зарплата в 2-3 раза выше, чем у такого же учителя в целом по стране. Даже доступ к медицинскому обслуживанию, транспортным услугам, культуре и т. п. сильно различается в зависимости от географии.

В то же время в этой огромной стране существуют большие местные различия. Мегаполисы (например, Москва, Санкт-Петербург и некоторые другие) являются центрами богатства, в отличие от большей части страны. Таким образом, средний достаток Москвы по показателю ВВП на душу населения сопоставим с показателем многих европейских стран. Однако в целом Российская Федерация (РФ) находится на уровне, сравнимом с такой страной, как Аргентина. Все это можно вывести из большой региональной дифференциации. У московского учителя зарплата в 2-3 раза выше, чем у такого же учителя в целом по стране. Даже доступ к медицинскому обслуживанию, транспортным услугам, культуре и т. п. сильно различается в зависимости от географии.

Рынок труда также специфичен для РФ. Он постепенно трансформируется из постсоциалистического в либерально-капиталистический, перенимающий худший из «западного» опыта. Известная в России прекарность (неполная или нестандартная занятость) также приводит к параллельной работе, некачественной занятости, неиспользованию полученного образования, игнорированию трудовых прав.

Господствующие течения

В российском обществе постепенно утвердились два господствующих течения: либеральное и так называемое консервативное (традиционалистское). Либеральное течение пользуется безоговорочной поддержкой Запада. Его российскую социально-экономическую базу составляют экономические конгломераты, связанные с мировой экономикой и финансово-экономическими структурами, также связанными с мировым капиталом. Не секрет, что некоторые ее ключевые люди на самом деле живут не в России, а в Лондоне, США и ЕС и владеют крупными активами по всему миру.

Консервативное течение в основном опирается на российскую историю и культуру и на традиционные корни, сформированные 70-летним советским обществом. Его экономическая база — это «домашняя» промышленность и капитал, которые часто противопоставляют себя глобальному мировому порядку. Его основу составляют горно-сырьевые и смежные отрасли, а также развивающийся военно-промышленный комплекс. Однако это «консервативное» направление имеет локальную специфику. Проводя либеральную социальную и финансовую политику, она в то же время поддерживает русский патриотизм и опирается на русские исторические традиции разных эпох. В идеологическом поле часто используется советская риторика и множество символов времен СССР. Но есть у него и один положительный момент. В России, по крайней мере пока, нет возможности наступления неофашизма или чего-то в этом роде. Историческая память о Великой Отечественной войне слишком ярка и принесла слишком много жертв всему народу. Наоборот, его память осуществляется различными патриотическими и националистическими группами, пользующимися поддержкой значительной части населения.

Политический ландшафт

В России две тенденции — призыв к переменам и боязнь перемен. Многие люди в России вместо того, чтобы жить полноценно, чувствуют, что выживают. Это вызывает усталость. Но неолибералы хотели бы видеть, что у либерализма есть шанс в России и что «прозападная» ориентация растет. Это не так. «Дело Навального» и то, как оно представлено, здесь символично. Более глубокие расследования участников демонстраций, связанных с Навальным, показывают, что они далеки от того, чтобы видеть в нем спасителя. Прежде всего, они призывают к переменам, и Навальный является инструмент этого звонка сегодня.Посмотрим на его популярность в РФ. Институт Левады , который, конечно, не пропутински ориентирован, давно отслеживает положение политиков в российском обществе. В опросе, отслеживающем уровень доверия населения к политикам в прошлом году, Путин колеблется в диапазоне 23-34%, Зюганов (председатель КПРФ, парламентские партии) 4-5%, а Навальный занимает в пределах 2-4%, даже за то время, когда он был госпитализирован, судим и осужден. Граждане России больше знают о том, кто такой Навальный. Его взгляды представляют собой смесь ксенофобии (с некоторыми чертами антисемитизма, в основном в его прошлом) и либерализма. У такого человека нет шансов занять позицию лидера оппозиции в масштабах страны. У него несколько больше шансов в крупных центрах с более высокой степенью либерализма, таких как Москва, но то, что, по-видимому, привлекает его поддержку на демонстрациях, — это прежде всего необходимость хотя бы для части российского общества выразить свое недовольство.

Граждане России больше знают о том, кто такой Навальный. Его взгляды представляют собой смесь ксенофобии (с некоторыми чертами антисемитизма, в основном в его прошлом) и либерализма. У такого человека нет шансов занять позицию лидера оппозиции в масштабах страны. У него несколько больше шансов в крупных центрах с более высокой степенью либерализма, таких как Москва, но то, что, по-видимому, привлекает его поддержку на демонстрациях, — это прежде всего необходимость хотя бы для части российского общества выразить свое недовольство.

Предстоящие выборы

Никто на самом деле не ожидает, что Партия «Единая Россия» (JR), ключевая сила в долгосрочной перспективе, проиграет. Это правящая партия, это президентская партия, но она, конечно, не похожа на политические партии в нашей части Европы. Это массовая партия, число ее членов сейчас составляет, вероятно, два миллиона граждан, и у нее есть своя молодежная организация. Его политическую направленность нелегко описать кратко. Мы можем охарактеризовать ее как партию-всеобщую, партию, пропагандирующую «суверенную демократию» (концепция, восходящая к идеологу Владиславу Суркову), которая стала одной из самых доминирующих идей на протяжении почти двух десятилетий, а также идеологической опорой современная российская действительность. Партия, похоже, не идентифицирует себя ни с правыми, ни с левыми в политическом спектре и утверждает, что пропагандирует централизм, консерватизм и прагматизм. Это патриотическая партия, некоторые говорят, что националистическая. На самом деле это и партия решающих общественных сил России в первую очередь, т. е. русского капитала. Опросы общественного мнения (даже тех институтов, которые нельзя считать провластными) стабильно приписывают ей (по крайней мере, последние два года) результаты около 30% и более. Это более чем в два раза больше, чем у вторых по значимости конкурентов — партий, КПРФ (КСРФ) и Либерально-демократическая партия России (ЛДСР) (обе 10-12%). Последней партией с реальными шансами на избрание представителей в Думу является Справедливая Россия — Родина/Отставники/Жизнь (СР).

Мы можем охарактеризовать ее как партию-всеобщую, партию, пропагандирующую «суверенную демократию» (концепция, восходящая к идеологу Владиславу Суркову), которая стала одной из самых доминирующих идей на протяжении почти двух десятилетий, а также идеологической опорой современная российская действительность. Партия, похоже, не идентифицирует себя ни с правыми, ни с левыми в политическом спектре и утверждает, что пропагандирует централизм, консерватизм и прагматизм. Это патриотическая партия, некоторые говорят, что националистическая. На самом деле это и партия решающих общественных сил России в первую очередь, т. е. русского капитала. Опросы общественного мнения (даже тех институтов, которые нельзя считать провластными) стабильно приписывают ей (по крайней мере, последние два года) результаты около 30% и более. Это более чем в два раза больше, чем у вторых по значимости конкурентов — партий, КПРФ (КСРФ) и Либерально-демократическая партия России (ЛДСР) (обе 10-12%). Последней партией с реальными шансами на избрание представителей в Думу является Справедливая Россия — Родина/Отставники/Жизнь (СР). Это левый клон «Единой России», член Социалистического Интернационала. Он программно (с некоторым сужением глаз) присоединяется к социал-демократической идеологии.

Это левый клон «Единой России», член Социалистического Интернационала. Он программно (с некоторым сужением глаз) присоединяется к социал-демократической идеологии.

Другие партии еще не настолько приняты населением, чтобы у них был шанс пройти в Думу. Давние депутаты Думы тоже не заинтересованы в ином распределении сил и всячески препятствуют переменам. К непарламентским партиям относятся Партия Яблоко , центристско-либеральная партия, сыгравшая роль в превращении России в капиталистическое общество в 1990-х годах, имеющая место как в парламенте, так и в правительстве. Он продвигал «прозападный» курс России и тесное сотрудничество с США и ЕС. Однако его текущая оценка остается близкой к 1%. Не лучше обстоят дела и у экологической партии Зеленых , а также у «Зеленой альтернативы». Тем не менее граждане России проявляют интерес к экологическим движениям и экологическим проблемам на местах, известны случаи масштабных успешных экологических акций против разрушения окружающей среды и власти крупных промышленных конгломератов и местных «правительств». Коммунистическая партия России смогла добиться результатов около 2-3% за последние годы. Эта партия — еще одна партия, восходящая своей историей и идеологией к КПСС. Хотя эта группировка так и не попала в высшие законодательные органы, у них есть представители на региональном или местном уровне. Коммунистические традиции можно увидеть в той или иной степени и в других, маргинальных партиях. Для российского леворадикального движения характерно то, что его составляющие с той или иной интенсивностью поддерживают по крайней мере некоторые исторические реминисценции эпохи советской истории, связанные прежде всего с именем И. В. Сталина. С этой точки зрения период 9 в.0065 Великая Отечественная война , пожалуй, наименее противоречивая, другие моменты истории критикуются одними из этих сторон, либо осуждаются, а другими оцениваются.

Коммунистическая партия России смогла добиться результатов около 2-3% за последние годы. Эта партия — еще одна партия, восходящая своей историей и идеологией к КПСС. Хотя эта группировка так и не попала в высшие законодательные органы, у них есть представители на региональном или местном уровне. Коммунистические традиции можно увидеть в той или иной степени и в других, маргинальных партиях. Для российского леворадикального движения характерно то, что его составляющие с той или иной интенсивностью поддерживают по крайней мере некоторые исторические реминисценции эпохи советской истории, связанные прежде всего с именем И. В. Сталина. С этой точки зрения период 9 в.0065 Великая Отечественная война , пожалуй, наименее противоречивая, другие моменты истории критикуются одними из этих сторон, либо осуждаются, а другими оцениваются.

КСРФ стабильно представлена в Думе. По отношению к Путину и политике правительства занимает критические позиции по социально-экономическим вопросам, но по существу поддерживает международную политику РФ. Она активна в парламентской работе, пытается изменить или затормозить некоторые решения государственных структур и «Единой России» в социальной сфере, и в чем-то ей это удается. Но граждане России не ждут от этой партии кардинальных перемен. Сторонники и члены этой партии также принимали участие в демонстрациях, вызванных ситуацией вокруг Навального. Не поддерживать Навального, а участвовать в протестах против российской действительности. Однако как партия КСРФ практически не участвует в ситуациях реальных политических конфликтов и конкретных действий «снизу». И, как это ни парадоксально, известны также случаи, когда молодых членов и активистов этой партии наказывали или исключали из такого участия.

Она активна в парламентской работе, пытается изменить или затормозить некоторые решения государственных структур и «Единой России» в социальной сфере, и в чем-то ей это удается. Но граждане России не ждут от этой партии кардинальных перемен. Сторонники и члены этой партии также принимали участие в демонстрациях, вызванных ситуацией вокруг Навального. Не поддерживать Навального, а участвовать в протестах против российской действительности. Однако как партия КСРФ практически не участвует в ситуациях реальных политических конфликтов и конкретных действий «снизу». И, как это ни парадоксально, известны также случаи, когда молодых членов и активистов этой партии наказывали или исключали из такого участия.

ЛДСР выступает как «защитник русского национализма и империализма». В то же время он защищает идеи панславизма и социального консерватизма. Для этого у нее есть стабильная электоральная база, но нет потенциала роста. Тем не менее, он кажется ценным партнером для некоторых партий на самом правом краю европейской политики.

Международное измерение парламентских выборов в России

Сегодня один из бывших врагов «нашего свободного и демократического мира» демонстрирует в РФ разное восприятие. В 19В 90-е годы оптимизм преобладал по обе стороны первоначальной линии фронта холодной войны. Наивно ожидалось, что опасность военной конфронтации окончательно предотвращена, произойдет роспуск вооруженных сил, упразднение военных блоков — НАТО и Варшавского договора — и будут искать пути интеграции постсоветского пространства в общее Европейский дом. Победителям в холодной войне не хватило той щедрости, которая позволила бы им обрести качественно иные и долгосрочные выгодные международные отношения. Ослепленные победой, некоторые элиты евроатлантического региона хотели не только мира, но и получить «бесплатный» доступ к минеральным богатствам региона на Востоке, воспользоваться последним шансом на экономическую экспансию и завоевать дремлющие ресурсы для капиталистических накопление. Поэтому очень скоро были нарушены обещания экспансии на Восток, будь то военной (НАТО) или экономико-политической (ЕС), а также закрытия дверей для РФ и других постсоветских государств в эти эксклюзивные клубы.

В заключение я хотел бы сообщить о некоторых результатах социологических опросов, чтобы еще больше проиллюстрировать это изменение мнения. В России происходит «деевропеизация». Это процесс, когда все меньше граждан РФ считают себя «европейцами». В 2008 году 52% граждан России считали Россию частью Европы, 36% придерживались другого мнения.