23. Суть полемики славянофилов и западников.

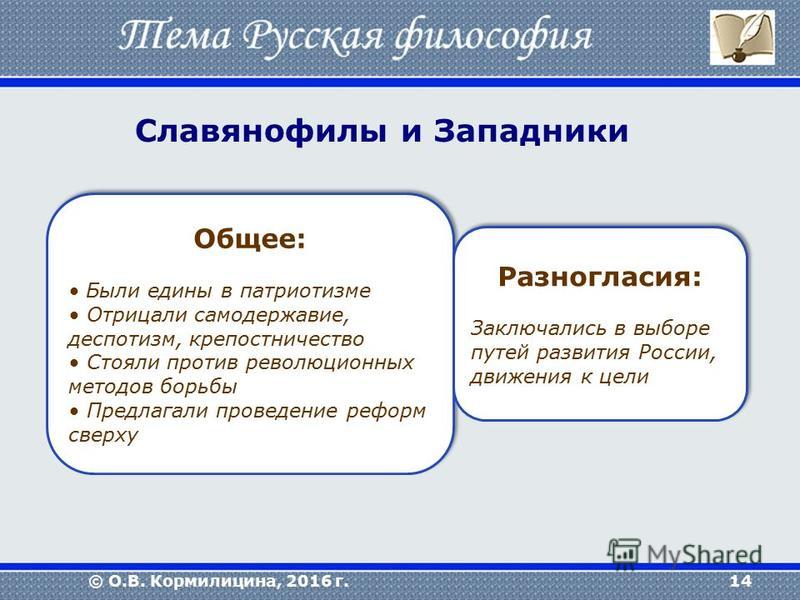

Между славянофильством и западничеством как философскими течениями, несмотря на их явную противоположность, сложно провести четкую разделительную линию.

XIX век значительно расширил слои европеизированной русской общественности, донеся западное влияние до самых низов общества. Но в это же время происходил и встречный процесс «обрусения» привнесенной европейской культуры, в результате которого российское общество продвинулось вперед по шкале общечеловеческого прогресса, сохранив в духовной области прежнюю самобытность, не очень понятную другим народам, но одетую теперь в доступные для их понимания одежды.

В

30 – 40-х гг. XIX века в отечественных

философских трудах остро ставился

вопрос об исторической судьбе России.

Приблизительно в это время славянофильство

и западничество оформились как

противоположные течения отечественной

социально-философской мысли. Альтернативные

концепции русской истории сложились

в ходе напряженных поисков ответа на

вопрос: сходен ли исторический путь

развития России с западноевропейским,

или у России все же свой собственный

путь, поскольку ее самобытная культура

принадлежит к совершенно особому типу?

Следует подчеркнуть, что ни славянофильство,

ни западничество не представляли собой

каких-то единых философских школ или

направлений, взгляды их сторонников

были весьма разнообразны, подчас

амбивалентны.

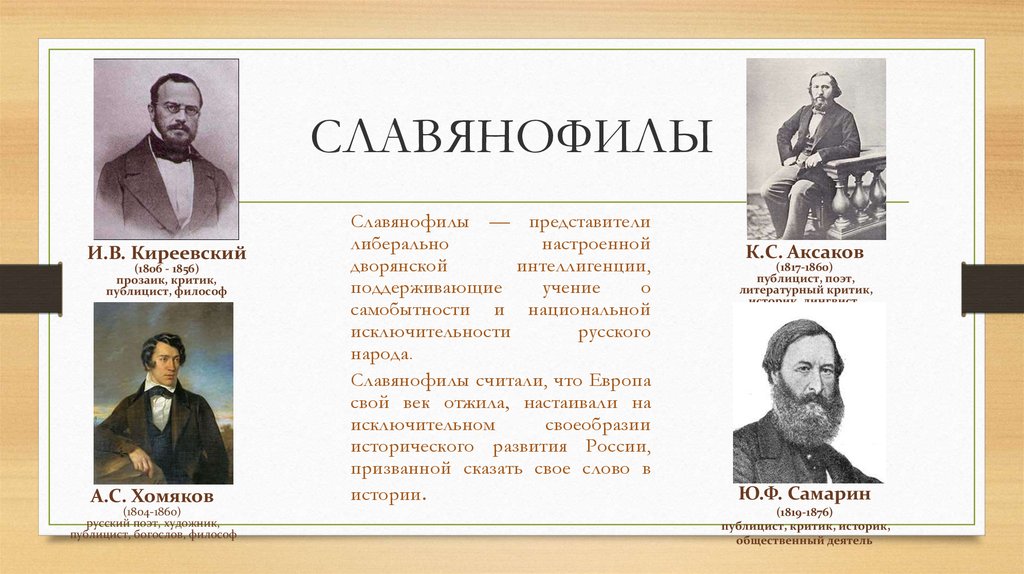

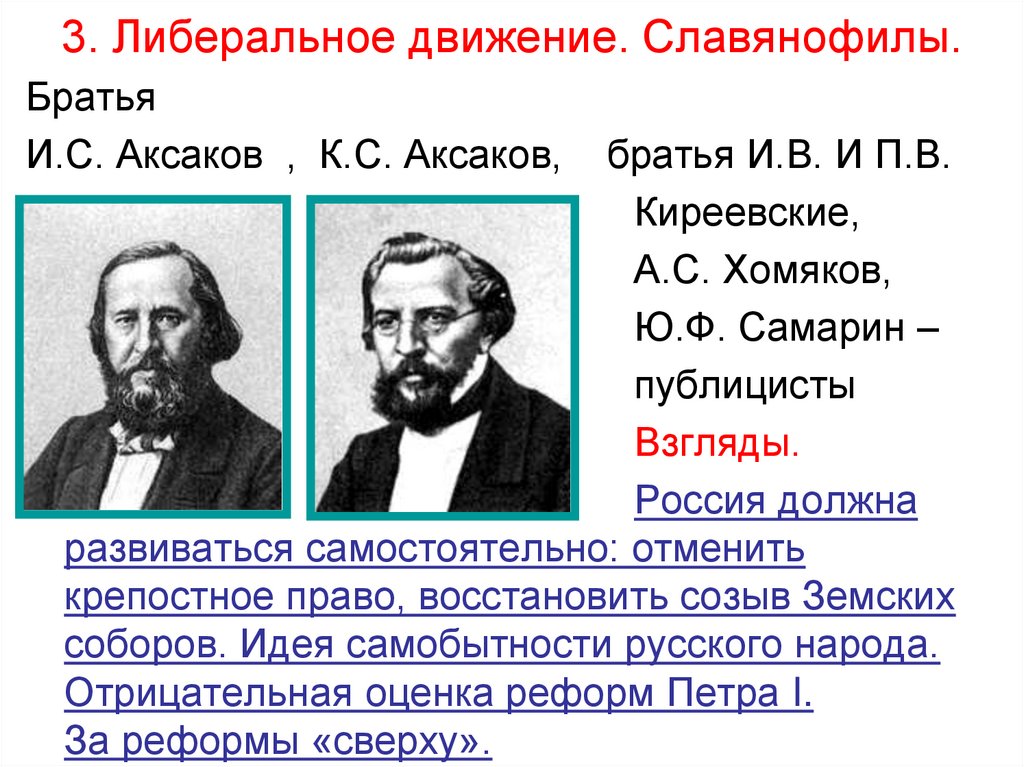

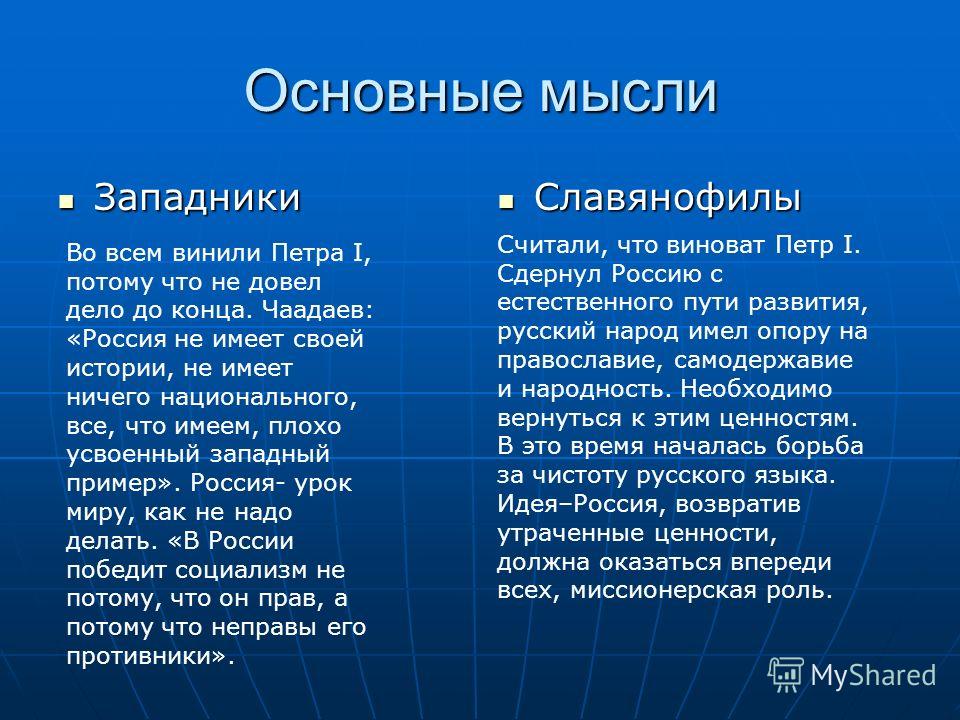

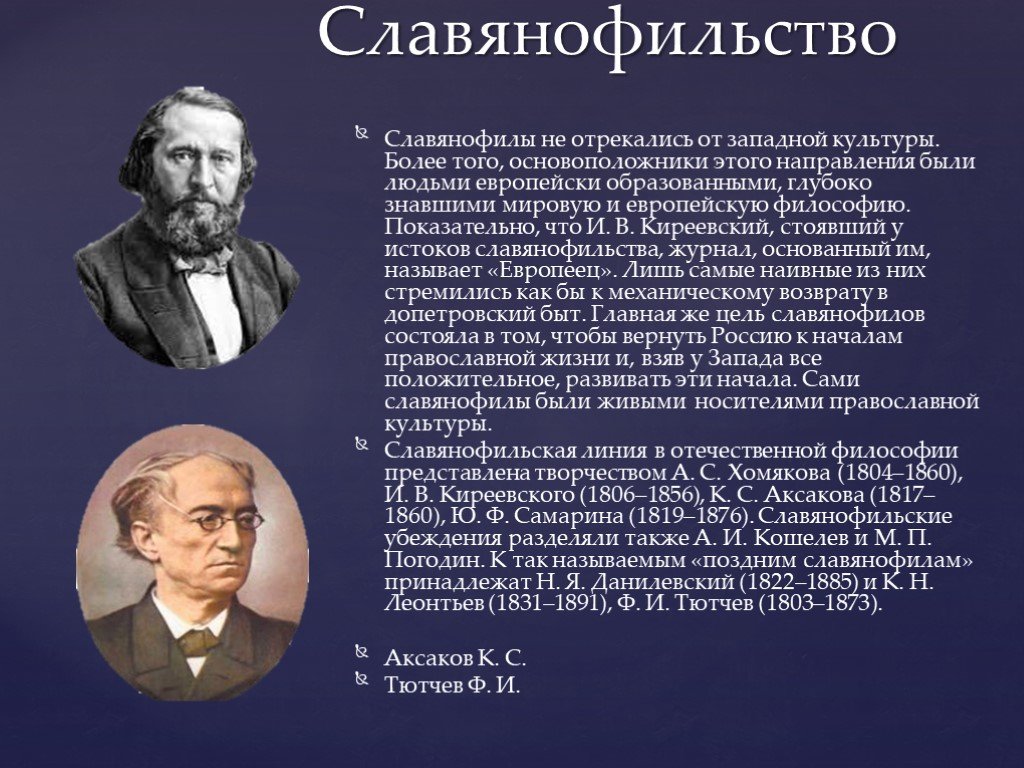

Один из основоположников славянофильского учения, А. С. Хомяков (1804 – 1860 гг.), отстаивая самобытный характер исторического развития России, не склонялся к чрезмерной идеализации старорусского жизненного уклада: «Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат». Признавая отсталость России от Европы, А. С. Хомяков объяснял ее оторванностью государства от народа с его общинным образом жизни. Причем при самобытном развитии православной державы, по мнению философа, борьба между самодержавной и общинной тенденциями должна была неминуемо закончиться победой последней, что и произошло накануне петровских преобразований – Россия достигла внутреннего единства, цельности, что обещало блестящие перспективы в дальнейшем.

Реформы

Петра I получили со стороны А. С. Хомякова

отрицательную оценку, поскольку, на

взгляд мыслителя, преобразователь

России допустил множество омрачающих

его славу ошибок, а употребленные им

при реформировании средства были

жестоки и грубы.

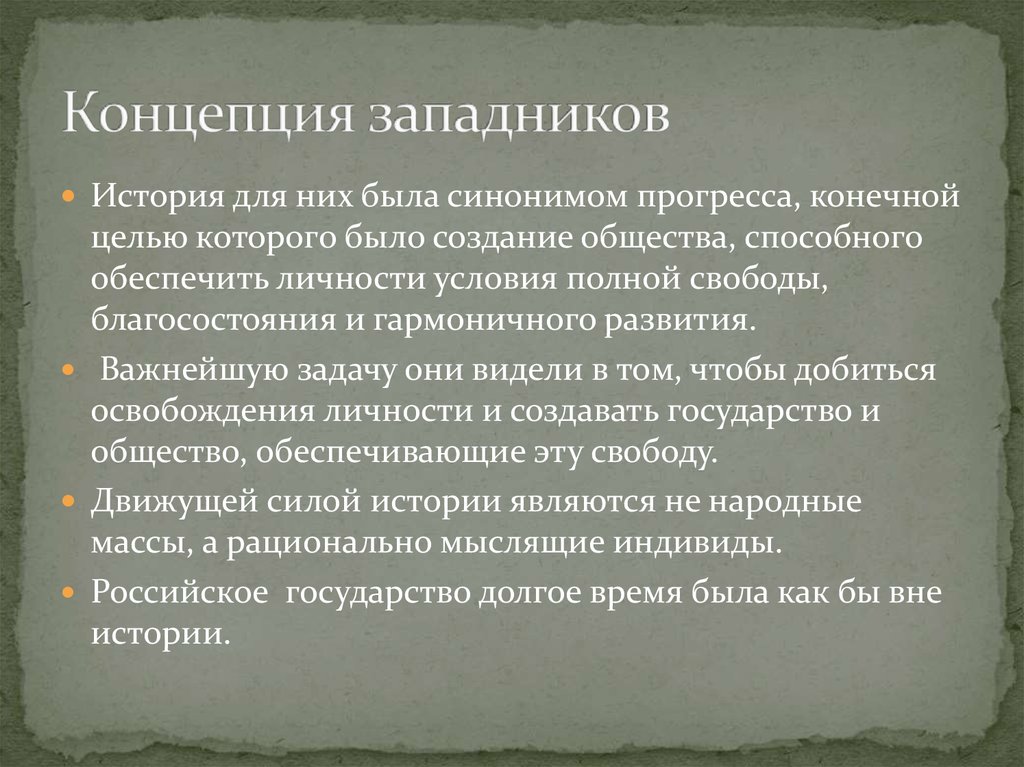

Противоположного взгляда на исторический прогресс общества придерживались представители западничества. Один из первых русских мыслителей-западников П. Я. Чаадаев (1794 – 1856 гг.) сформулировал, пожалуй, основной концептуальный тезис противников самобытного развития Российского государства: «Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на небо». Следуя велению разума, народ в лице достойных его представителей должен выбирать для себя наиболее рациональный путь развития, каким представлялся философу европейский прогресс, и неукоснительно придерживаться его, переживая, подчас болезненно, старые регрессивные формы социального устройства.

В

свете такого мировоззрения реформы

Петра I представлялись П. Я. Чаадаеву

несомненным социальным благом, он

считал его величайшим из русских царей,

начавшим новую эру в развитии русского

народа, отрекшимся от старой России и

этим приведшим ее к новым величию и

славе.

Я. Чаадаеву

несомненным социальным благом, он

считал его величайшим из русских царей,

начавшим новую эру в развитии русского

народа, отрекшимся от старой России и

этим приведшим ее к новым величию и

славе.

Идеи

славянофилов в 60-е – 80-е годы XIX столетия

подхватило литературно-философское

течение, названное почвенничеством,

его представителями являлись А. А.

Григорьев, Н. Я. Данилевский, Ф. М.

Достоевский и некоторые другие мыслители,

которых объединяла вера в русский

народ, в его развитие на собственной

почве. Одним из величайших русских

писателей, искавшим серединный, третий

путь развития России, был Ф. М. Достоевский

(1821 – 1881 гг.), высшим предназначением

русского народа считавший его служение

всему человечеству. Н. О. Лосский,

исследуя творчество писателя, отмечал,

что он «любил русский народ

индивидуально-личною любовью… Носителем

высоких идеалов является, согласно

Достоевскому, в его время главным

образом простой народ; верхний

образованный слой русского общества,

оторвавшийся от почвы после петровской

реформы, должен вернуться к народу и

преклоняться перед «правдою народною».

Реформы

Петра I не представлялись Ф. М. Достоевскому

только в негативном свете, как это было

характерно для славянофилов. Напротив,

он даже приветствовал петровские

преобразования в смысле приближения

России к исполнению своей общечеловеческой

миссии: «…русский народ не из одного

только утилитаризма принял реформу, а

несомненно уже ощутив своим предчувствием

почти тотчас же некоторую дальнейшую,

несравненно более высшую цель, чем

ближайший утилитаризм, – ощутив эту

цель, опять-таки, конечно, повторяю это,

бессознательно, но, однако же,

непосредственно и вполне жизненно.

Ведь мы разом устремились тогда к самому

жизненному воссоединению, к единению

всечеловеческому!».

Славянофилы и западники | Читать статьи по истории РФ для школьников и студентов

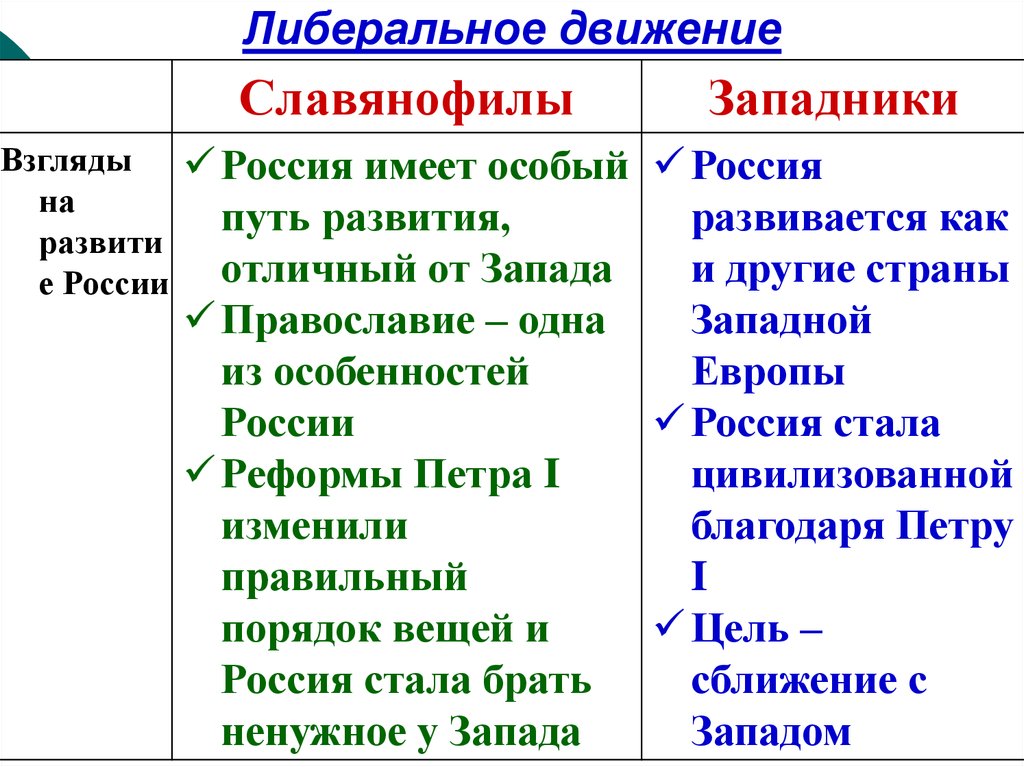

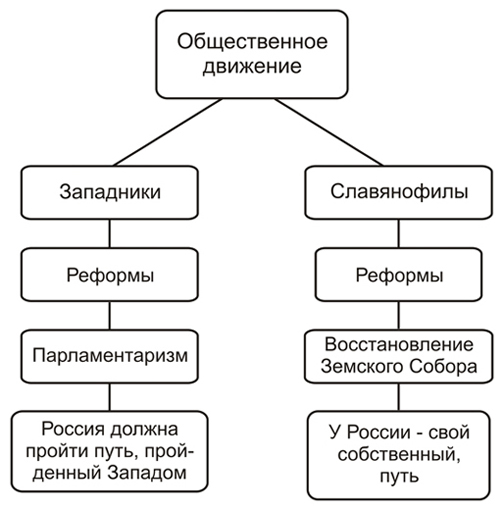

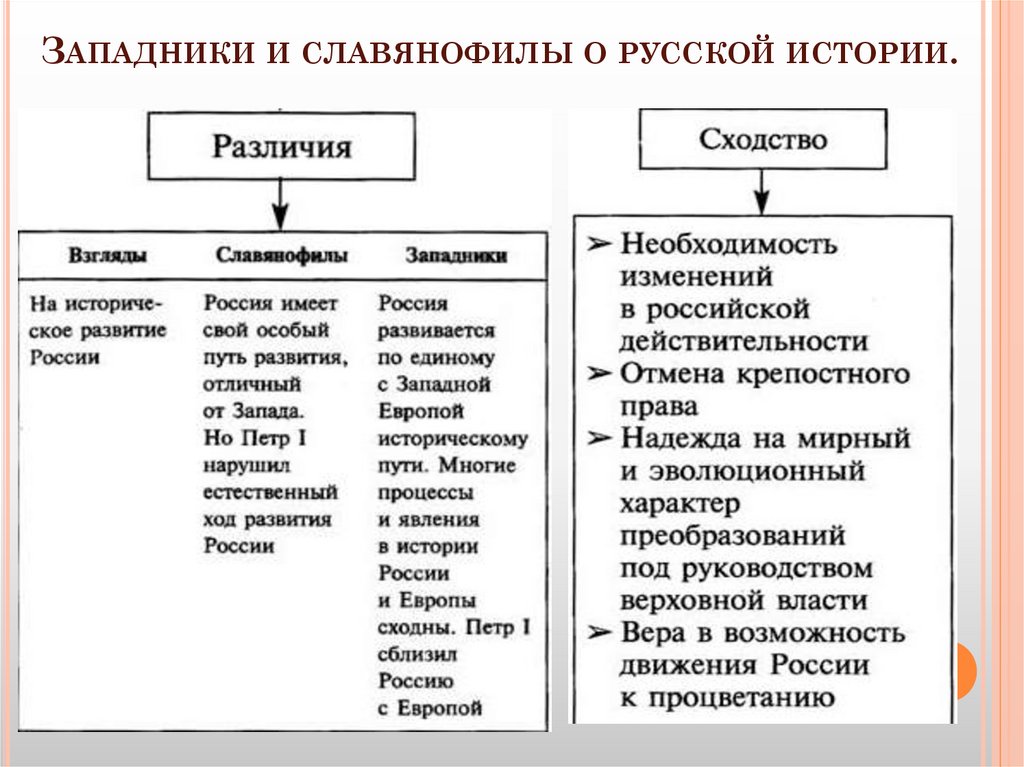

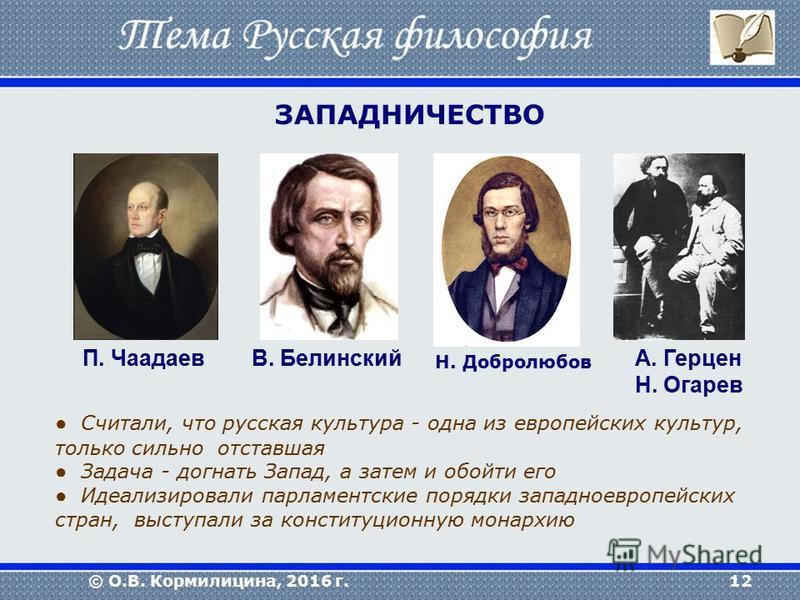

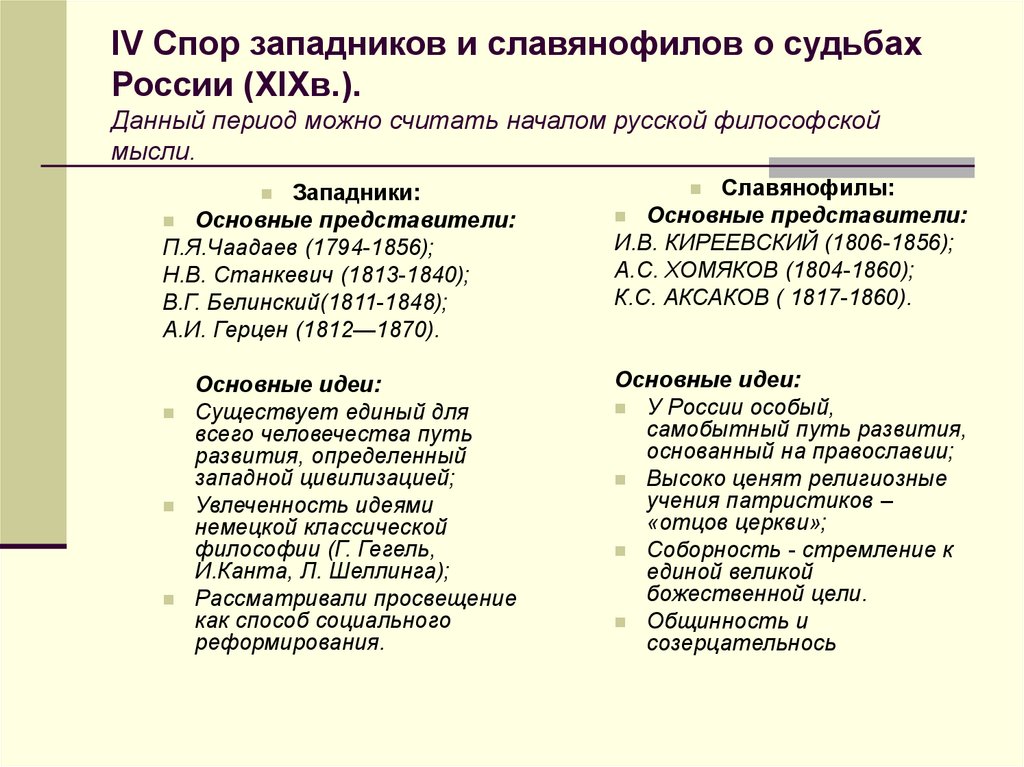

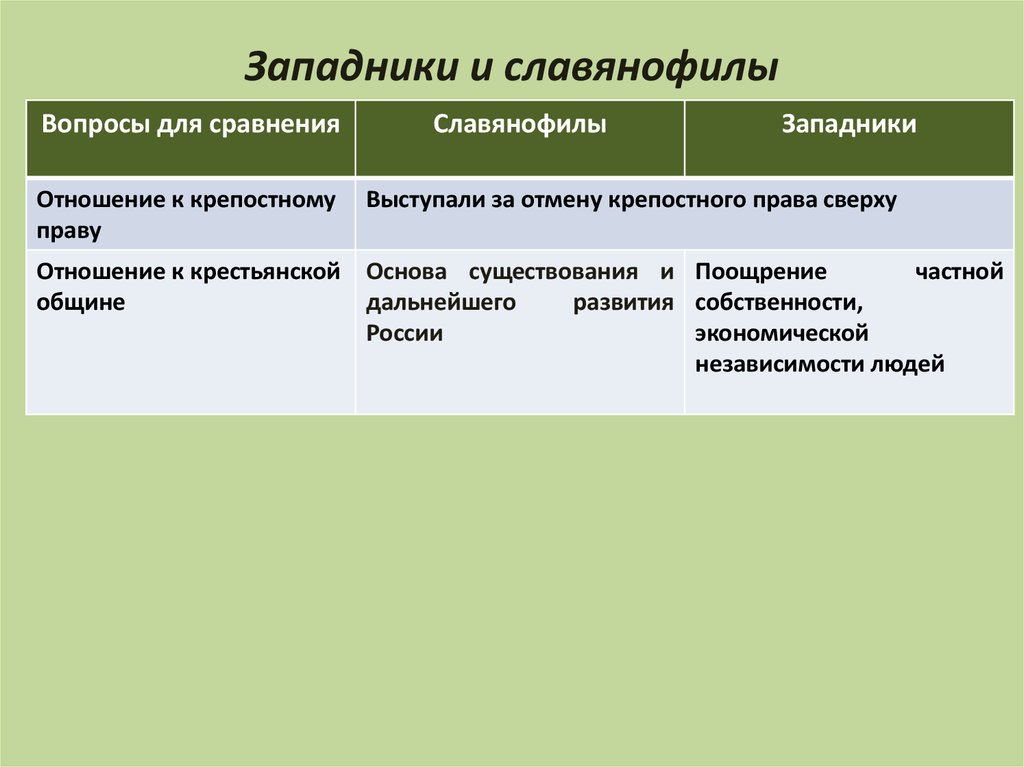

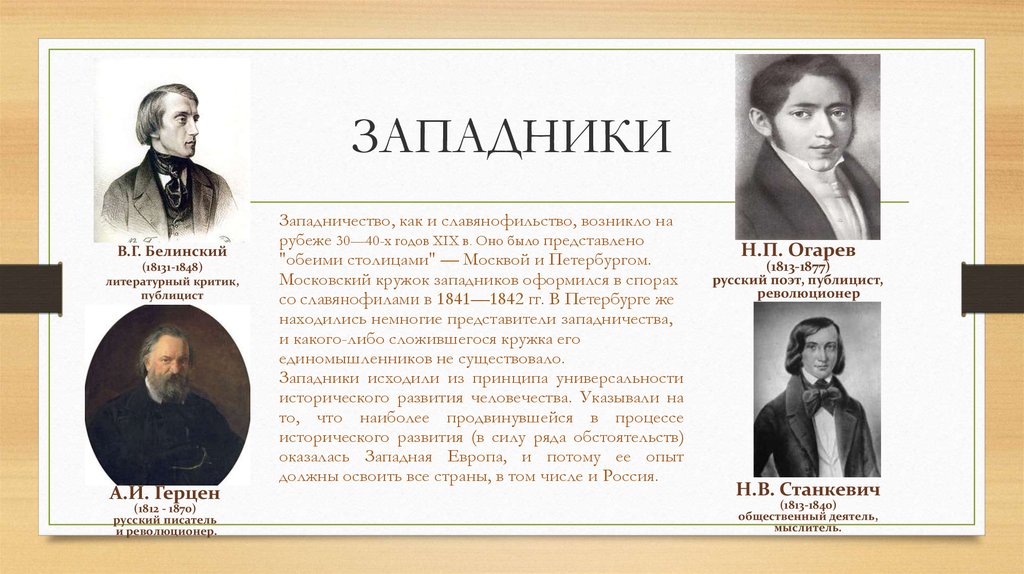

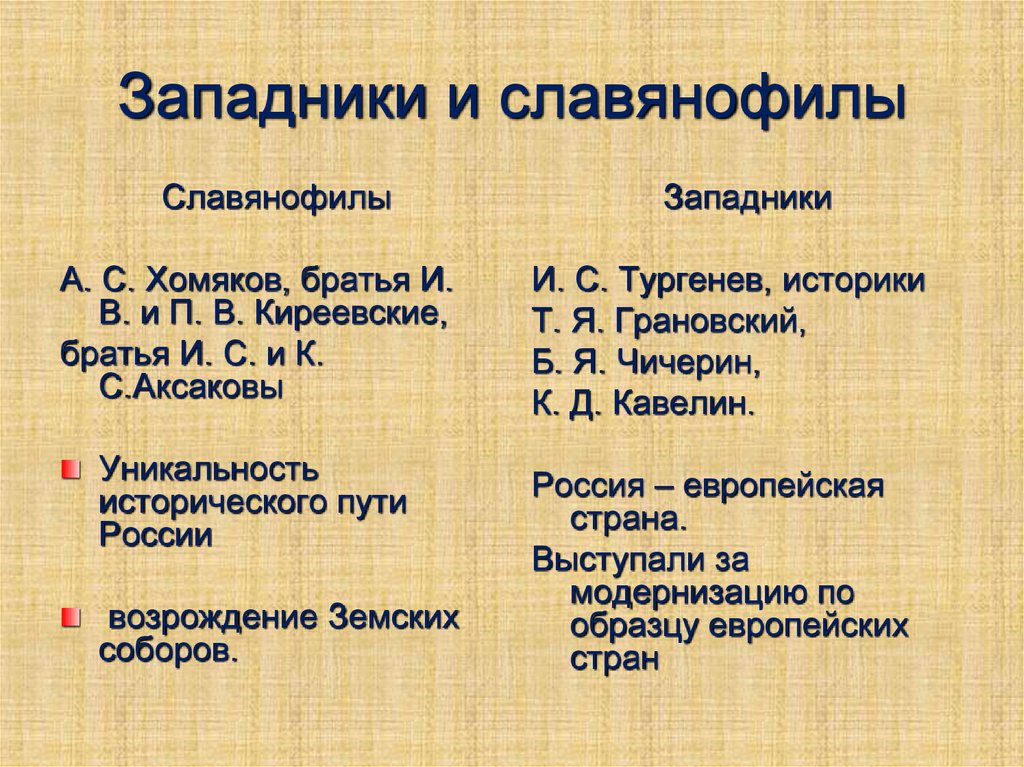

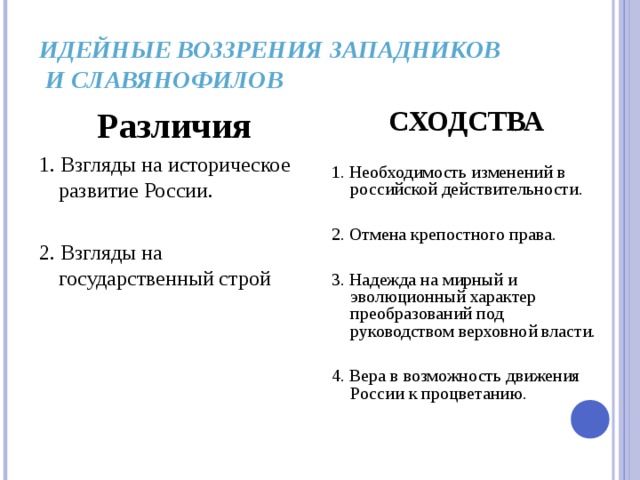

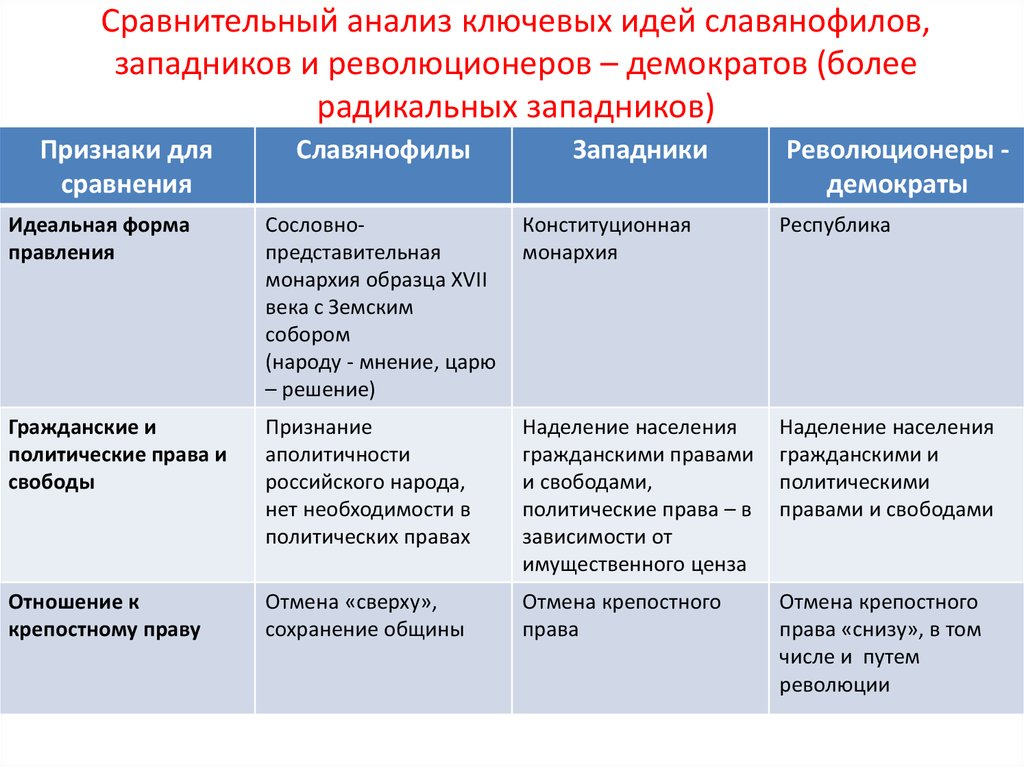

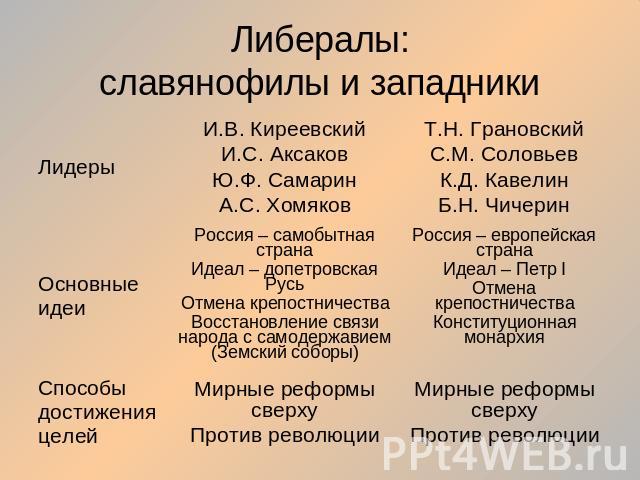

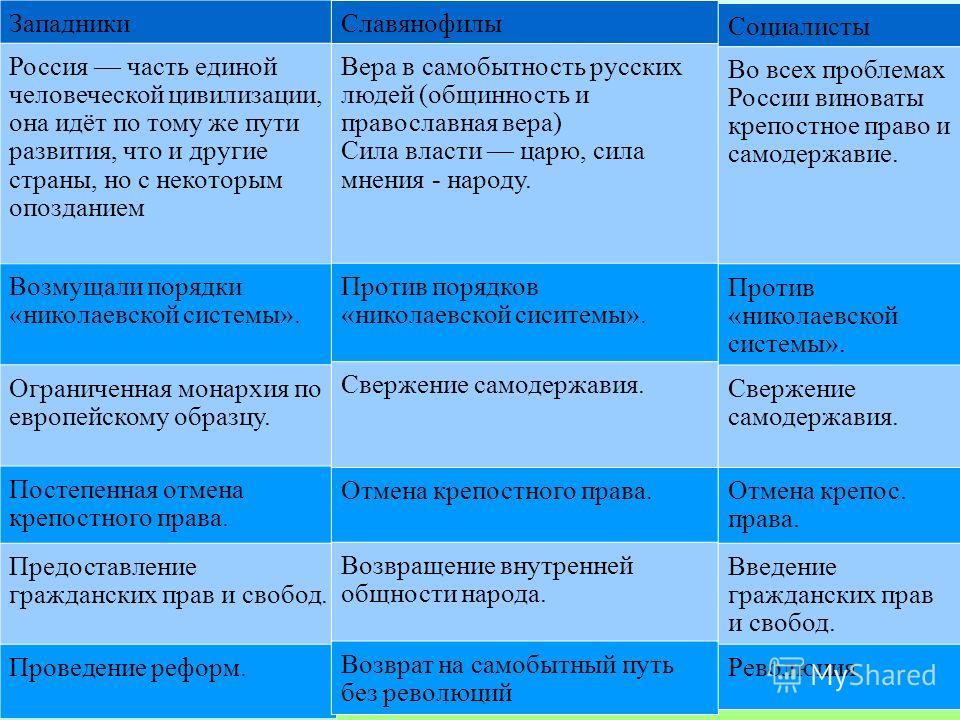

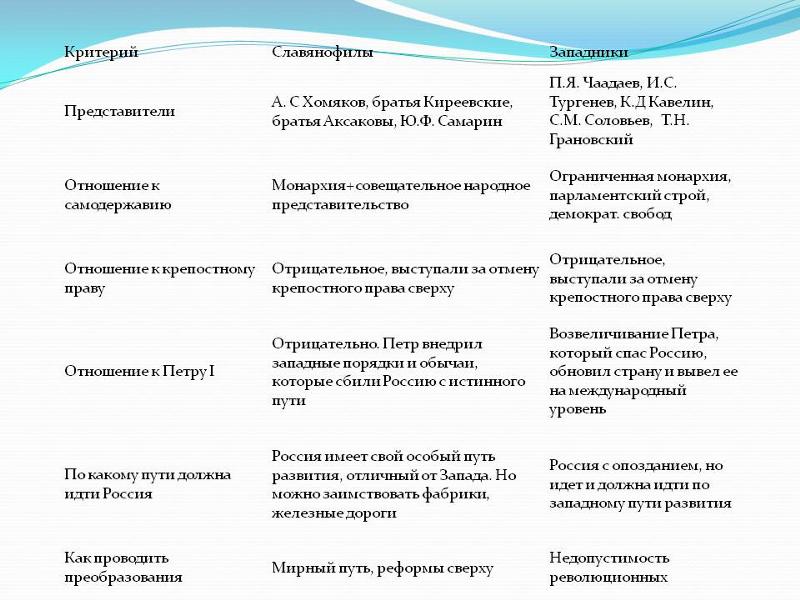

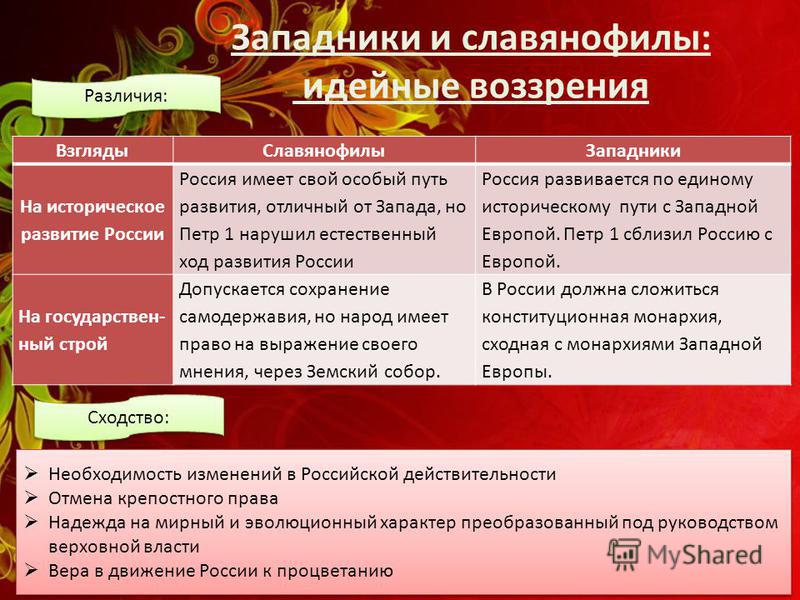

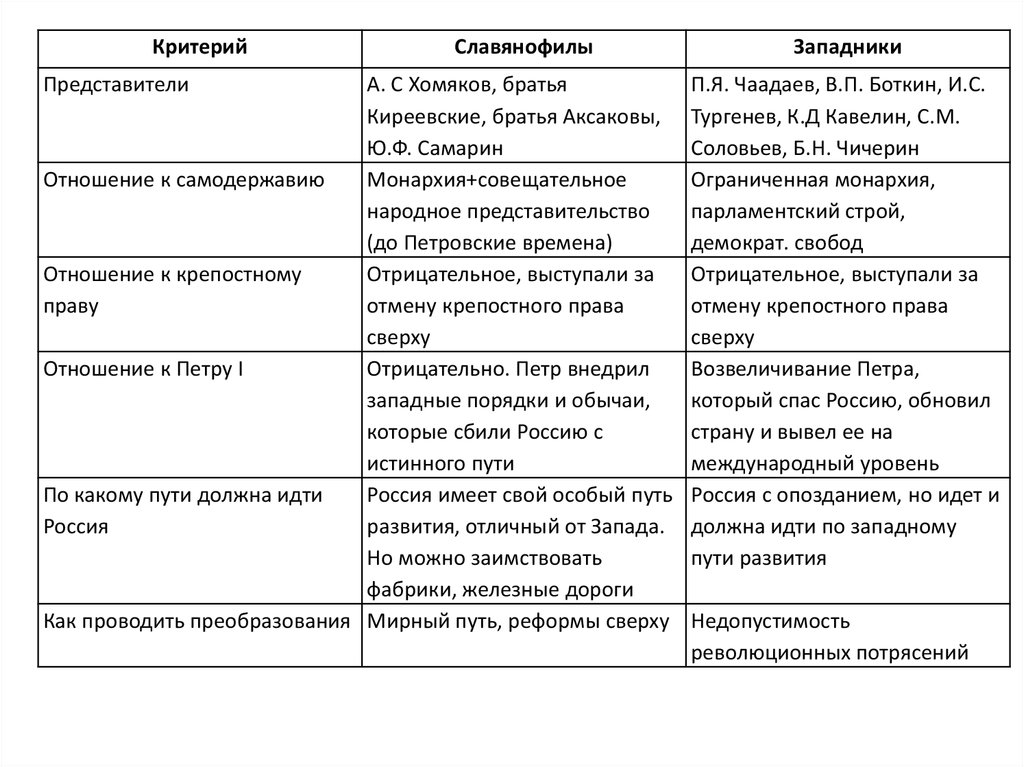

В середине XIX века в российском обществе сформировалось два направления его реформирования для дальнейшего развития страны. Эти направления имели между собой большие различия. Представители одного из них – славянофилы – выступали за продвижение самобытности России, славянской православной идеи, а западники ориентировались в основном на Запад и предлагали во всем брать пример с него и на его опыте строить новое общество.

Славянофилы и западники – кто они?|

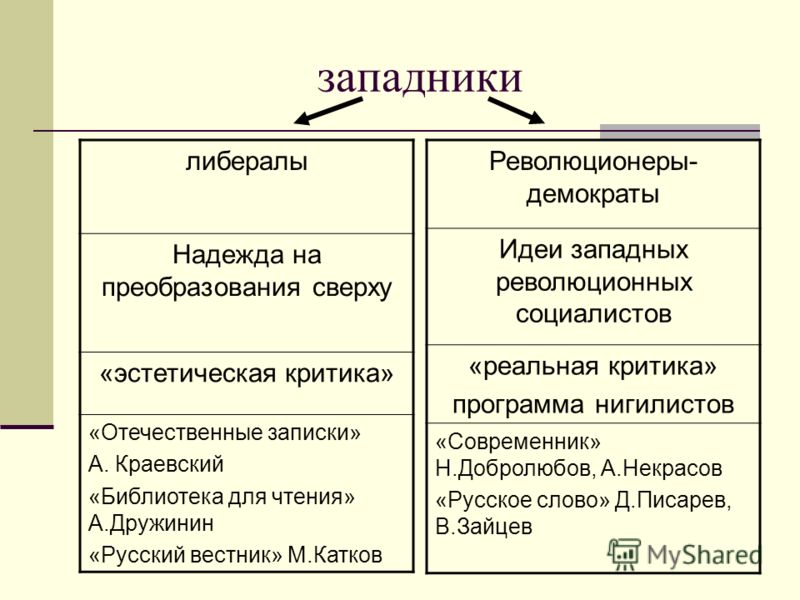

Западники |

Славянофилы |

|

|

Когда сформировалось движение |

1830–1850 годы |

1840–1850 годы |

|

Слои общества |

Дворяне-помещики (большинство), отдельные представители богатого купечества и разночинцы |

Помещики со средним уровнем дохода, частично выходцы из купцов и разночинцев |

|

Основные представители |

П. |

А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, П. В. Киреевский, В. А. Черкасский. Очень близки к ним по мировоззрению С. Т. Аксаков, В. И. Даль, Ф. И. Тютчев. |

|

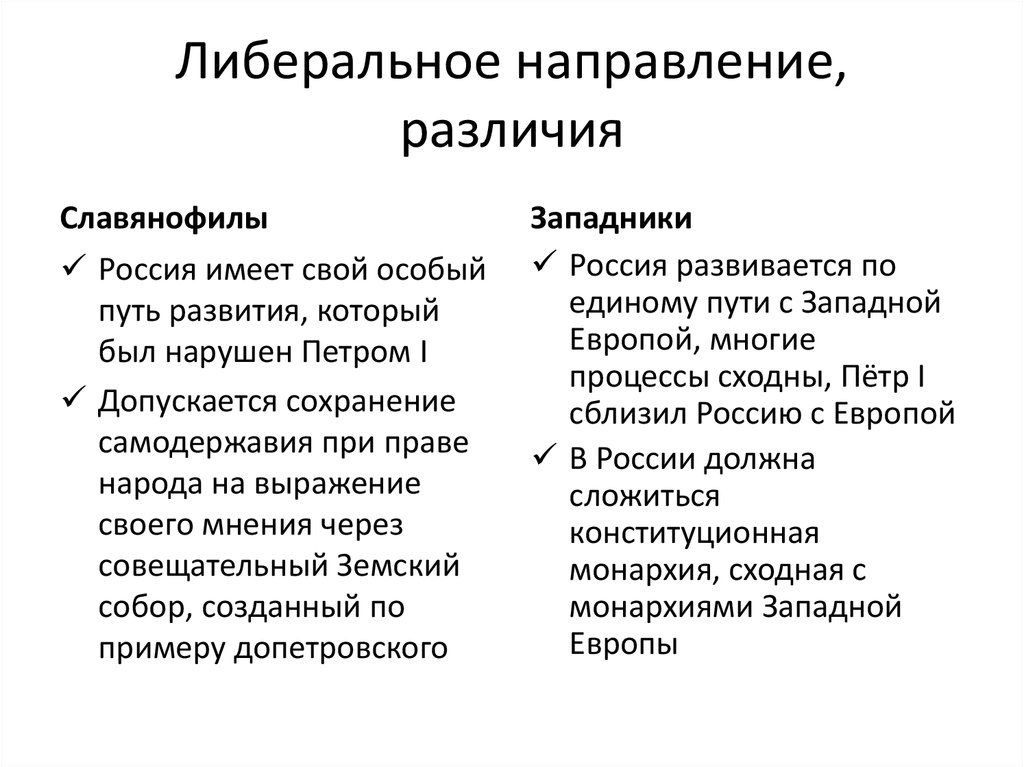

По какому пути двигаться России |

По пути, пройденному западными странами. Освоение западных достижений позволит России сделать рывок и достичь большего за счет заимствованного опыта. |

У России – своя дорога. Зачем западный опыт, когда собственная формула «Православие, самодержавие, народность» поможет России добиться большего успеха и более высокого положения в мире. |

|

Пути преобразований и реформ |

Имелось два направления: либеральное (Т. Грановский, К. Кавелин и др.) и революционное (А. Герцен, Н. Огарёв и др.). Либералы выступали за мирные реформы «сверху», революционеры – за радикальные способы решения проблем. |

Признавалось только мирное развитие. |

|

Какой строй выбрать и отношение к конституции |

Одни выступали за конституционную монархию по типу Англии, а наиболее радикальные – за республику. |

Выступали против введения конституции, считали единственно возможной формой правления для России неограниченное самодержавие. |

|

Крепостное право |

Отмена крепостного права и широкое использование наемного труда, что приведет к росту промышленности и экономики. |

Отмена крепостного права, но при сохранении привычного уклада крестьянской жизни – общины. Каждая община наделяется землей (за выкуп). |

|

Отношение к возможностям развития экономики |

Необходимо быстро развивать экономику с использованием западного опыта. |

Считали, что правительство должно способствовать механизации труда, развитию банков и железных дорог – постепенно и последовательно. |

|

Религия |

Религия не должна мешать, когда дело касается решения государственных вопросов. |

Именно вера – «краеугольный камень» особой исторической миссии русского народа. |

|

Отношение к Петру I |

Западники считали его великим преобразователем и реформатором. |

Отрицательно относились к деятельности Петра, полагая, что он насильно заставил страну двигаться по чуждому ей пути. |

Время разрешило все споры. Дорога, выбранная Россией, оказалась предложенной западниками. В стране начала отмирать община, церковь стала независимой от государства, а самодержавие вообще прекратило свое существование.

Главное, что представители обоих направлений искренне считали, что в стране назрела необходимость перемен и перенос их на более позднее время будет не на пользу России. Все понимали, что крепостное право тянет страну назад, а без развитой экономики нет будущего. Заслугой славянофилов было то, что они пробуждали интерес к истории и культуре русского народа. Именно славянофил В. Даль является автором «Толкового словаря живого великорусского языка».

Постепенно начало происходить сближение двух этих направлений, а споры, которые шли между их представителями, способствовали развитию общества и пробуждению интереса к социальным проблемам в среде российской интеллигенции.

Между вестернизацией Востока и востокизацией Запада

Аннотация: Россия — самая большая страна в мире, простирающаяся от Владивостока на Дальнем Востоке до Калининграда на Западе. Он соединяет Европу и Азию не только географически, но и, как отмечают многие социологи, своей культурой, обществом и образом мышления о мире. Русское мышление не является ни европейским, ни азиатским. Наоборот, это уникальная головоломка, созданная из идей, привычек и практик обоих. Таким образом, в этой статье утверждается, что в попытке расшифровать российское стратегическое поведение особое внимание следует уделить сложному взаимодействию в русском сознании между западным и восточным способами видения вещей и интерпретации событий.

Ключевые слова: русская стратегия, стратегическое мышление, военная наука, русская история

Говоря о русском мышлении, первое, что приходит на ум, это знаменитый стих, написанный Федором Тютчевым в 1866 году:

Россия не может быть 1

В России и на Западе написано много книг, трактатов, очерков, статей обсуждая загадочную «русскую душу» и ее несовместимость с западной логикой. Действительно, как выразился современный российский политический философ Борис Кагарлицкий: «универсальные «европейские» модели обычно терпели неудачу в России». Однако он также добавил, что «безнадежно провалились и попытки проанализировать русскую историю с позиций национальной исключительности и «самобытности». 2 Вместо этого он предложил понимать историю России в сложной системе экономического, политического и идеологического взаимодействия Запада и Востока.

Действительно, как выразился современный российский политический философ Борис Кагарлицкий: «универсальные «европейские» модели обычно терпели неудачу в России». Однако он также добавил, что «безнадежно провалились и попытки проанализировать русскую историю с позиций национальной исключительности и «самобытности». 2 Вместо этого он предложил понимать историю России в сложной системе экономического, политического и идеологического взаимодействия Запада и Востока.

По предложению Кагарлицкого данная статья проливает свет на то, как западное и восточное мировосприятие вообще и войну в частности выразились в русском подходе к войне, стратегии и военной науке.

Русское мышление между Западом и ВостокомИзвестный русский политический философ первой половины ХХ века Иван Солоневич утверждал:

Россия не Европа, хотя и не Азия и не Евразия. Это просто Россия. Совершенно своеобразный национально-культурный комплекс, одинаково отличимый как от Европы, так и от Азии. 3

3

Такой изоляционистский взгляд на российскую историю и идентичность очень популярен в России и «разделяется значительной частью российской интеллигенции независимо от их идеологических убеждений». 4 Как выразился Кагарлицкий: «Книга Сэмюэля Ф. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» каким-то образом мгновенно вошла в моду, еще до того, как кто-либо успел ее прочитать». 5 Последние 200 лет за интерпретацию русской истории, идентичности и судьбы России ведут ожесточенную борьбу два основных идеологических лагеря: западники и славянофилы. Первые видят в России часть европейской цивилизации, которая в силу неудачных обстоятельств оказалась забытой. Последние видят в России самостоятельную уникальную цивилизацию, «основные черты которой, по выражению Солоневича, «были достаточно четко определены раньше, чем европейское влияние или азиатские нашествия могли оставить свой след в России». 6 Иными словами, если западники видят в русской исключительности аномалию (которая должна быть устранена путем превращения России в «правильное» европейское государство), то славянофилы видят в ней «особый путь» России (который следует лелеять и оберегать). любой ценой). Более того, оба лагеря «абсолютно единодушны в своем понимании российской истории как обособленной и «особой», не подчиненной общепринятой в других странах логике». 7 Есть, однако, и третий, хотя и не очень популярный лагерь историков и политологов, утверждающих, что уникальность России можно объяснить не «загадочной русской православной душой» или неудачными попытками догнать Запад, а особым географическим, экономическим, политическим и культурным положением России между Западом и Востоком. 8 Их непопулярность связана с двумя основными причинами. Во-первых, они предполагают, что русский менталитет сформирован «варварским» Востоком — монголами, от которых, согласно общепринятому в России аргументу, Россия самоотверженно защищала западные цивилизации, позволив им процветать в эпоху Возрождения. 9 Во-вторых, сложная идея о том, что «в национальном теле России есть острова и оазисы Европы и Азии» противоречит простоте аргументов, приводимых как западниками, так и славянофилами10.

любой ценой). Более того, оба лагеря «абсолютно единодушны в своем понимании российской истории как обособленной и «особой», не подчиненной общепринятой в других странах логике». 7 Есть, однако, и третий, хотя и не очень популярный лагерь историков и политологов, утверждающих, что уникальность России можно объяснить не «загадочной русской православной душой» или неудачными попытками догнать Запад, а особым географическим, экономическим, политическим и культурным положением России между Западом и Востоком. 8 Их непопулярность связана с двумя основными причинами. Во-первых, они предполагают, что русский менталитет сформирован «варварским» Востоком — монголами, от которых, согласно общепринятому в России аргументу, Россия самоотверженно защищала западные цивилизации, позволив им процветать в эпоху Возрождения. 9 Во-вторых, сложная идея о том, что «в национальном теле России есть острова и оазисы Европы и Азии» противоречит простоте аргументов, приводимых как западниками, так и славянофилами10. Эта идея также не утверждает, что Россия, оставленная на задворках Европы по велению истории, должна сделать все, чтобы догнать и стать «нормальным» членом европейской семьи, и не выступает за уникальную русскую православную цивилизацию, развивавшуюся в изоляции. Вместо этого он утверждает, что российская история представляет собой процесс смешения и смешения восточных и западных традиций, взглядов, практик и философий. 11 В нем утверждается, что географическое, историческое и культурное положение России между европейской цивилизацией на Западе и исламской, конфуцианской и индской цивилизациями на Востоке играло важную роль в формировании русского характера на протяжении всей российской истории. 12 Петр Чаадаев, один из крупнейших русских философов XIX века, чьи противоречивые для своего времени взгляды вызвали поляризацию между западниками и славянофилами, предвидел грядущую судьбу России:

Эта идея также не утверждает, что Россия, оставленная на задворках Европы по велению истории, должна сделать все, чтобы догнать и стать «нормальным» членом европейской семьи, и не выступает за уникальную русскую православную цивилизацию, развивавшуюся в изоляции. Вместо этого он утверждает, что российская история представляет собой процесс смешения и смешения восточных и западных традиций, взглядов, практик и философий. 11 В нем утверждается, что географическое, историческое и культурное положение России между европейской цивилизацией на Западе и исламской, конфуцианской и индской цивилизациями на Востоке играло важную роль в формировании русского характера на протяжении всей российской истории. 12 Петр Чаадаев, один из крупнейших русских философов XIX века, чьи противоречивые для своего времени взгляды вызвали поляризацию между западниками и славянофилами, предвидел грядущую судьбу России:

Растянувшись между двумя великими делениями мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны были бы соединить в себе два великих начала духовной природы — воображение и разум, и соединиться в нашем цивилизация история всего мира. 13

13

Если русское мышление представляет собой пазл, сложенный из кусочков восточного воображения и западного разума, то первым шагом к его сборке должно стать более глубокое понимание этих двух различных мировоззрений.

Много чернил было вылито на обсуждение различий между западной и восточной философиями, культурами, традициями, характерами и образами мышления: от общего анализа культурных различий, уходящих корнями в различную историю, географию, религию и социальный состав, до очень практических исследований как эти различия сформировали соответствующие организационные культуры и модели лидерства. 14 Однако самый интригующий анализ исходит от культурных психологов, которые утверждают, что западное и восточное общества не только по-разному видят мир, но и думают о нем по-разному. 15 По мнению психолога-культуролога Ричарда Э. Нисбетта, различие между западным и восточным образами мышления можно объяснить различием между западным атомистическим мировоззрением, сформированным независимой и индивидуалистической природой западного общества, и восточным холистическим мировоззрением. подход, коренящийся в восточных традиционно взаимозависимых и коллективных социальных структурах. 16 Таким образом, в попытке понять загадку русского подхода к войне и стратегии, следующее исследование фокусируется на том, как части западного (американского) атомистического мировоззрения были объединены с восточным (китайским) холистическим подходом к созданию уникальный (и часто неоднородный) микс. 17

подход, коренящийся в восточных традиционно взаимозависимых и коллективных социальных структурах. 16 Таким образом, в попытке понять загадку русского подхода к войне и стратегии, следующее исследование фокусируется на том, как части западного (американского) атомистического мировоззрения были объединены с восточным (китайским) холистическим подходом к созданию уникальный (и часто неоднородный) микс. 17

Об американском способе ведения войны написано много — от классического «Американского пути ведения войны» Рассела Ф. Вейгли до более современных работ Бенджамин Булей, Колин С. Грей, Адриан Р. Льюис и другие. 18 Хотя каждый из ученых проливает свет на множество различных аспектов, большинство согласны с тем, что в сознании американцев война рассматривается как досадное препятствие — аномалия, которая является «не продолжением политического общения, а признак его несостоятельности». 19 Как выразился Грей: «Американцы относятся к войне как к прискорбному случайному злу, с которым нужно покончить как можно решительнее и быстрее». 20 Эта изоляция войны от общего контекста нормальных международных отношений, по-видимому, согласуется с «ориентацией Запада на конкретные объекты в отрыве от их контекста», которая коренится в «индивидуалистической или независимой природе западного общества». 21 Эта американская атомистическая позиция распространяется не только на их понимание войны, но и на их общую интерпретацию международных отношений. Поскольку они видят мир как «относительно простое место, состоящее из незаметных объектов, которые можно понять без чрезмерного внимания к контексту», их склонность демонизировать лидеров своих противников как главных движущих сил конфронтации за счет политического контекста. эти лидеры работают в, не должно быть удивительно. 22 В то время как американцы приписывают поведение актеру, китайцы склонны приписывать то же поведение контексту.

19 Как выразился Грей: «Американцы относятся к войне как к прискорбному случайному злу, с которым нужно покончить как можно решительнее и быстрее». 20 Эта изоляция войны от общего контекста нормальных международных отношений, по-видимому, согласуется с «ориентацией Запада на конкретные объекты в отрыве от их контекста», которая коренится в «индивидуалистической или независимой природе западного общества». 21 Эта американская атомистическая позиция распространяется не только на их понимание войны, но и на их общую интерпретацию международных отношений. Поскольку они видят мир как «относительно простое место, состоящее из незаметных объектов, которые можно понять без чрезмерного внимания к контексту», их склонность демонизировать лидеров своих противников как главных движущих сил конфронтации за счет политического контекста. эти лидеры работают в, не должно быть удивительно. 22 В то время как американцы приписывают поведение актеру, китайцы склонны приписывать то же поведение контексту. 23 Культуры Восточной Азии видят мир как гораздо более сложное место, понятное с точки зрения системного целого, а не с точки зрения отдельных частей. «Коллективный и взаимозависимый характер азиатского общества, — утверждает Нисбетт, — согласуется с широким, контекстуальным взглядом азиатов на мир и их верой в то, что события очень сложны и определяются многими факторами». 24 Эта китайская ориентация на целостное мировоззрение, уходящее своими корнями в философию конфуцианства, предрасполагает их мышление к решению своих проблем путем поиска системного баланса и гармонии, а не западной тенденции изолировать проблемные элементы и устранять их. . Со времен Возрождения этот поиск гармонии в конфуцианстве часто приводил западных ученых к защите пацифистского характера китайской культуры. 25 Например, Макс Вебер, говоря о «пацифистском характере конфуцианства», утверждал, что «конфуцианцы, которые в конечном счете являются пацифистскими литераторами, ориентированными на внутреннее политическое благополучие, естественно, встречали военные силы с отвращением или непониманием».

23 Культуры Восточной Азии видят мир как гораздо более сложное место, понятное с точки зрения системного целого, а не с точки зрения отдельных частей. «Коллективный и взаимозависимый характер азиатского общества, — утверждает Нисбетт, — согласуется с широким, контекстуальным взглядом азиатов на мир и их верой в то, что события очень сложны и определяются многими факторами». 24 Эта китайская ориентация на целостное мировоззрение, уходящее своими корнями в философию конфуцианства, предрасполагает их мышление к решению своих проблем путем поиска системного баланса и гармонии, а не западной тенденции изолировать проблемные элементы и устранять их. . Со времен Возрождения этот поиск гармонии в конфуцианстве часто приводил западных ученых к защите пацифистского характера китайской культуры. 25 Например, Макс Вебер, говоря о «пацифистском характере конфуцианства», утверждал, что «конфуцианцы, которые в конечном счете являются пацифистскими литераторами, ориентированными на внутреннее политическое благополучие, естественно, встречали военные силы с отвращением или непониманием». 26 Помимо конфуцианства, практически все направления китайской философии осуждали применение силы, включая Лао-цзы (даос), Мо-цзы (моист) и даже Сунь-цзы (Сунь-цзы). 27 Действительно, Сунь-Цзы использует слово ли (сила) только девять раз во всем своем «Искусстве войны», в то время как Карл фон Клаузевиц использует гевальт (сила или насилие) восемь раз в двух абзацах, определяющих только войну. 28 Популярность этого культурного аргумента невозможно переоценить, однако более внимательное изучение китайского подхода к войне показывает, что если путь к равновесию и гармонии должен быть проложен с помощью войны, то китайцы, не колеблясь, это. 29

26 Помимо конфуцианства, практически все направления китайской философии осуждали применение силы, включая Лао-цзы (даос), Мо-цзы (моист) и даже Сунь-цзы (Сунь-цзы). 27 Действительно, Сунь-Цзы использует слово ли (сила) только девять раз во всем своем «Искусстве войны», в то время как Карл фон Клаузевиц использует гевальт (сила или насилие) восемь раз в двух абзацах, определяющих только войну. 28 Популярность этого культурного аргумента невозможно переоценить, однако более внимательное изучение китайского подхода к войне показывает, что если путь к равновесию и гармонии должен быть проложен с помощью войны, то китайцы, не колеблясь, это. 29

Однако, отправляясь на войну, китайцы, в отличие от своих американских коллег, не определяют ее как насильственную аномалию в международных отношениях. Вместо этого они видят в нем естественное взаимодействие внутри сложной системы взаимодействий, в которой насилие играет важную, хотя и не определяющую роль. От максимы Сунь-Цзы «сломить сопротивление врага, не вступая в бой, является главным совершенством» до современной Неограниченной войны, китайское мышление рассматривает войну как сложную смесь взаимодействий (насильственных или нет), когда «тот, кто способен смешать вкусное и уникальный коктейль для будущего военного банкета в конечном итоге сможет носить лавры успеха». 30

От максимы Сунь-Цзы «сломить сопротивление врага, не вступая в бой, является главным совершенством» до современной Неограниченной войны, китайское мышление рассматривает войну как сложную смесь взаимодействий (насильственных или нет), когда «тот, кто способен смешать вкусное и уникальный коктейль для будущего военного банкета в конечном итоге сможет носить лавры успеха». 30

Анализируя различия между западным и восточным мышлением, Нисбетт начинает с философов, признавая, что они сами являются продуктом, а не «прародителями соответствующие им культуры». 31 Поэтому, пытаясь понять русский подход к войне, представляется правильным начать с истории русской философии и ее места на водоразделе между Западом и Востоком.

С одной стороны, краткое рассмотрение традиционных корней русской философии позволяет предположить, что русское мировоззрение должно быть гораздо ближе к китайскому холизму, а не к западному атомизму. «В мире, — писал видный русский имперский философ Владимир Одоевский, — как в хорошей хлопчатобумажной фабрике, каждый винтик цепляется за другой». 32 Анализируя проявления холизма в русской философии, Александр Ишутин утверждал, что «если в западном философском дискурсе идея системного целого является лишь одной из философских парадигм, то в русской философии — это важная, фундаментальная и объединяющий компонент». 33

«В мире, — писал видный русский имперский философ Владимир Одоевский, — как в хорошей хлопчатобумажной фабрике, каждый винтик цепляется за другой». 32 Анализируя проявления холизма в русской философии, Александр Ишутин утверждал, что «если в западном философском дискурсе идея системного целого является лишь одной из философских парадигм, то в русской философии — это важная, фундаментальная и объединяющий компонент». 33

С другой стороны, если говорить о философском взгляде на феномен войны, кажется, что долгая история военных взаимодействий с Западом подорвала восточную ориентацию русского мышления. Российские философы, историки, военные мыслители традиционно делились на тех, кто видит в войне естественную часть взаимодействия народов (как системного целого), и на тех, кто призывает изолировать ее как нечто зло, противоречащее человеческой природе. 34 Лучше всего это противоречие продемонстрировал рассказ Федора Достоевского «Парадоксалист», в котором он исследует противоречие между войной как «бичом человечества» и войной, «приносящей лишь пользу, а потому совершенно необходимой» как диалог между двумя главными героями. 35

35

В течение последних 200 лет в трактовке характера, роли и места войны в России сформировалось несколько идеологических разделений, подобных уже упомянутому разделению между западниками и славянофилами, хотя и без конкретной корреляции. . Первый раздел касается места войны в жизни человека. По одну сторону спора находятся те, кто рассматривает войну как неотъемлемую и вечную часть целостной системы международных отношений: от генерала от инфантерии Генриха Леера, отца-основателя русской стратегической школы XIX века, который видел в войне «совершенно естественное явление в жизни общества. . . одного из самых быстрых и могучих цивилизаторов человечества», современному генерал-майору Александру Владимирову, который утверждал, что «война стала неотъемлемой частью человеческого существования и его специфической характеристикой, и будет таковой, пока существует человечество». 36 С противоположной стороны находятся те, кто утверждает, что объявление войны чем-то, присущим человеческой природе, является ошибкой: от генерал-лейтенанта Евгения Мартынова, «выдающегося российского имперского и советского военного теоретика», написавшего свой основополагающий 1899 Обязанности политики в ее отношениях со Стратегией «в преддверии тех долгожданных времен, когда дипломатия найдет способ упразднить вооруженные столкновения между народами», современному генерал-майору Игнату Даниленко, утверждавшему, что предположение о том, что войны никогда не кончаются, «ограничивает изучение войны как социального явления. . . [поскольку] он ограничивает военную науку только проблемами подготовки и ведения вооруженной борьбы». 37

. . [поскольку] он ограничивает военную науку только проблемами подготовки и ведения вооруженной борьбы». 37

Еще одно интересное разделение в русском понимании войны связано с ролью насилия. Некоторые русские мыслители, подобно китайской традиции, определяют войну в более широком смысле, в котором насилие является важным, хотя и не обязательно обязательным компонентом. Другие, хорошо изучающие западную мысль в целом и Клаузевица в частности, ограничивают войну только насильственным применением силы. В Имперской России генерал от артиллерии Николай Медем, «первый в России профессор стратегии», критиковал акцент Клаузевица на применении силы, утверждая, что его акцент на сражениях слишком упрощен, поскольку «все и любые соображения должны быть направлены на ослабление или уничтожение любыми способами силы противника и лишение его средств для самозащиты». 38 Напротив, Леер вторил Клаузевицу, утверждая, что «война — это один из инструментов в руках политики, самый крайний инструмент для достижения целей государства». 39 В раннем Советском Союзе это были генерал-майор Александр Свечин и генерал-лейтенант Андрей Снесарев, которые стремились расширить природу войны за пределы вооруженной борьбы, чьи работы были запрещены в послевоенной советской военной мысли, которая приняла более западное мировоззрение, согласно которому «война состоит только из вооруженной борьбы». 40 Однако распад Советского Союза вновь вызвал дискуссию о том, являются ли насилие и вооруженная борьба определяющими характеристиками войны или их следует понимать в более широком контексте всех средств и методов. 41

39 В раннем Советском Союзе это были генерал-майор Александр Свечин и генерал-лейтенант Андрей Снесарев, которые стремились расширить природу войны за пределы вооруженной борьбы, чьи работы были запрещены в послевоенной советской военной мысли, которая приняла более западное мировоззрение, согласно которому «война состоит только из вооруженной борьбы». 40 Однако распад Советского Союза вновь вызвал дискуссию о том, являются ли насилие и вооруженная борьба определяющими характеристиками войны или их следует понимать в более широком контексте всех средств и методов. 41

В то время как российское понимание войны прыгает через петли западного подхода, пытающегося ограничить его насильственным столкновением воли, которое должно быть разрешено как можно быстрее, и восточного подхода, который видит войну в В более широком контексте всех средств и методов международных отношений представляется правильным утверждать, что русское понимание стратегии всегда склонялось к восточному целостному мировоззрению. Традиционное американское атомистическое разбиение стратегии на цели, средства и пути, принятое в целом на Западе, так и не нашло сторонников в России. 42 От имперского российского генерала Генриха Леера через раннесоветского генерал-майора Александра Свечина и позднесоветского маршала Николая Огаркова до современного словаря Министерства обороны России стратегия всегда понималась в России как искусство сочетания различных элементы для достижения желаемых целей в конкретном контексте данной ситуации. 43 «Все великие полководцы, — утверждал Медем в 1836 году, — были поистине великими, потому что основывали свои действия не на заранее составленных правилах, а на умелом сочетании всех средств и обстоятельств». 44 Почти сто лет спустя, в начале ХХ века, Александр Свечин подтвердил это понимание, заявив, что «стратегия есть искусство сочетания подготовки к войне с группировкой операций для достижения поставленной перед вооруженными силами цели». 45 Почти сто лет спустя, в начале ХХI века, Александр Владимиров утверждал, что «национальная стратегия есть теория, практика и искусство управления государством.

Традиционное американское атомистическое разбиение стратегии на цели, средства и пути, принятое в целом на Западе, так и не нашло сторонников в России. 42 От имперского российского генерала Генриха Леера через раннесоветского генерал-майора Александра Свечина и позднесоветского маршала Николая Огаркова до современного словаря Министерства обороны России стратегия всегда понималась в России как искусство сочетания различных элементы для достижения желаемых целей в конкретном контексте данной ситуации. 43 «Все великие полководцы, — утверждал Медем в 1836 году, — были поистине великими, потому что основывали свои действия не на заранее составленных правилах, а на умелом сочетании всех средств и обстоятельств». 44 Почти сто лет спустя, в начале ХХ века, Александр Свечин подтвердил это понимание, заявив, что «стратегия есть искусство сочетания подготовки к войне с группировкой операций для достижения поставленной перед вооруженными силами цели». 45 Почти сто лет спустя, в начале ХХI века, Александр Владимиров утверждал, что «национальная стратегия есть теория, практика и искусство управления государством. . . [что] определяет и реализует совокупность стратегических (основных) целей, направлений существования и действий [государства] . . . а также безопасность, развитие и благополучие своего народа». 46 Полностью переняв восточную традицию, подчеркивающую постоянно меняющуюся природу реальности, а не западную тенденцию к поиску универсальных правил, российские стратеги традиционно подчеркивали важность контекстной ситуации для создания наиболее эффективной комбинации. 47 Другими словами, российский взгляд на выработку стратегии гораздо ближе к подходу, выраженному Лян Цяо и Сянсуй Ваном в их «Неограниченной войне», чем к формуле Артура Ф. Люкке «цели-пути-средства» и ее западных последователей. . 48

. . [что] определяет и реализует совокупность стратегических (основных) целей, направлений существования и действий [государства] . . . а также безопасность, развитие и благополучие своего народа». 46 Полностью переняв восточную традицию, подчеркивающую постоянно меняющуюся природу реальности, а не западную тенденцию к поиску универсальных правил, российские стратеги традиционно подчеркивали важность контекстной ситуации для создания наиболее эффективной комбинации. 47 Другими словами, российский взгляд на выработку стратегии гораздо ближе к подходу, выраженному Лян Цяо и Сянсуй Ваном в их «Неограниченной войне», чем к формуле Артура Ф. Люкке «цели-пути-средства» и ее западных последователей. . 48

В то время как российское понимание природы войны колебалось между западным и восточным подходами, а понимание стратегии тяготело к восточной традиции, история развития отечественной военной науки представляет собой хороший пример сплав между западным разумом и логикой и восточным типом диалектизма, который стремится «не деконтекстуализировать, а видеть вещи в их соответствующем контексте». 49 Как уже говорилось, русские склонны рассматривать войну не как изолированное событие, а как явление, встроенное в значимое целое общества. Поэтому неудивительно, что они одними из первых стали утверждать, что война — это социологическое явление, анализ которого следует проводить через призму всех общественных наук. За несколько лет до начала Первой мировой войны генерал от инфантерии Николай Михневич придумал «социологию войны», аргументируя ее создание расширением социальных наук о военном деле. 50 В межвоенный период другой русский генерал, генерал-лейтенант Николай Головин, отстаивал мысль о том, что «любой исследователь, желающий анализировать войну не через узкую «утилитарно-военную» призму, а через «чисто научную», должен . . . понять, что главной целью анализа войны является рассмотрение ее как явления общественной жизни». 51 К концу ХХ века генерал армии Махмут Гареев рассуждал в том же духе: «В своей исследовательской деятельности любой военный исследователь должен использовать все области наук, связанных с войной и военными, в равной степени оперируя общественно-политическими, экономические, математические и другие области знаний».

49 Как уже говорилось, русские склонны рассматривать войну не как изолированное событие, а как явление, встроенное в значимое целое общества. Поэтому неудивительно, что они одними из первых стали утверждать, что война — это социологическое явление, анализ которого следует проводить через призму всех общественных наук. За несколько лет до начала Первой мировой войны генерал от инфантерии Николай Михневич придумал «социологию войны», аргументируя ее создание расширением социальных наук о военном деле. 50 В межвоенный период другой русский генерал, генерал-лейтенант Николай Головин, отстаивал мысль о том, что «любой исследователь, желающий анализировать войну не через узкую «утилитарно-военную» призму, а через «чисто научную», должен . . . понять, что главной целью анализа войны является рассмотрение ее как явления общественной жизни». 51 К концу ХХ века генерал армии Махмут Гареев рассуждал в том же духе: «В своей исследовательской деятельности любой военный исследователь должен использовать все области наук, связанных с войной и военными, в равной степени оперируя общественно-политическими, экономические, математические и другие области знаний». 52 Сочетая восточную традицию, что «события не происходят изолированно от других событий, а всегда встроены в осмысленное целое», с западной склонностью «использовать логические правила для понимания событий», русские создали систему военная наука, состоящая из многочисленных законов, взаимосвязанных методологий и взаимодействующих постулатов — «методологическая путеводная звезда того, как мыслить о войне с научной точки зрения». 53

52 Сочетая восточную традицию, что «события не происходят изолированно от других событий, а всегда встроены в осмысленное целое», с западной склонностью «использовать логические правила для понимания событий», русские создали систему военная наука, состоящая из многочисленных законов, взаимосвязанных методологий и взаимодействующих постулатов — «методологическая путеводная звезда того, как мыслить о войне с научной точки зрения». 53

Между западниками и славянофилами — поиски души России

Российская идентичность формируется ее литературой, возможно, в большей степени, чем любая другая крупная мировая держава. Аргументы, отстаиваемые ее великими авторами, находят отклик в настоящем.

Дискурс романтического национализма, имеющий дело с эссенциалистскими категориями, такими как национальный характер, душа или миссия, выглядит сегодня ужасно устаревшим. Современное академическое сообщество в значительной степени рассматривает эти представления как исторические проявления культурно сконструированных идентичностей. Однако идеологии, основанные на интеллектуальном наследии романтического национализма, живы и возрождаются в современной России, в очередной раз переосмысливающей свое имперское наследие и пытающейся построить новое национальное государство на еще непонятных как большинству населения, так и интеллектуальная и политическая элита. Споры о «месте России в мире», ее «исторической судьбе», ее «уникальной духовности», относительных достоинствах и недостатках ее «отсталости» по отношению к Западу начались в 1830-е годы во время печально известного раскола между западниками и западниками. Славянофилы не только продолжаются в 21 веке, но даже активизировались.

Однако идеологии, основанные на интеллектуальном наследии романтического национализма, живы и возрождаются в современной России, в очередной раз переосмысливающей свое имперское наследие и пытающейся построить новое национальное государство на еще непонятных как большинству населения, так и интеллектуальная и политическая элита. Споры о «месте России в мире», ее «исторической судьбе», ее «уникальной духовности», относительных достоинствах и недостатках ее «отсталости» по отношению к Западу начались в 1830-е годы во время печально известного раскола между западниками и западниками. Славянофилы не только продолжаются в 21 веке, но даже активизировались.

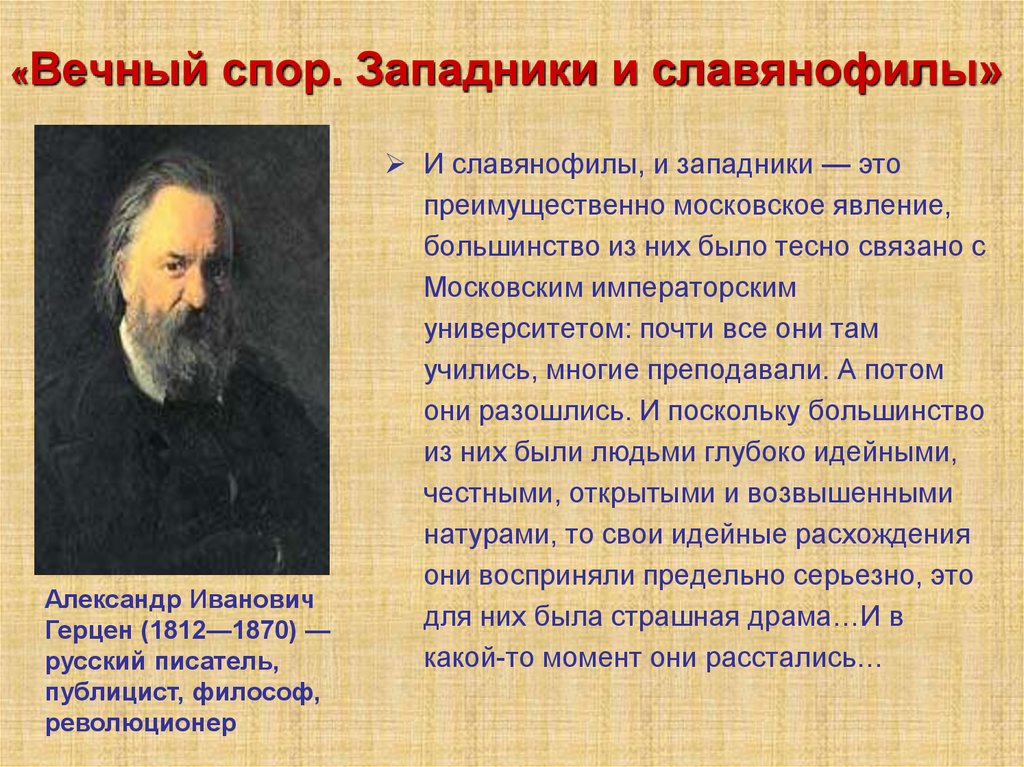

Один из мощнейших механизмов сохранения этого дискурса можно найти в русской литературе. После Александра Герцена стало общепринятым утверждать, что в стране, лишенной какой-либо формы политического представительства, независимого суда и свободной прессы, литература и литературная критика становятся главным форумом общественных дебатов, средоточием национальных надежд и чаяний. Более того, в стране, где регулярно нарушались все политические, религиозные и идеологические преемственности, литература оставалась единственным национальным институтом, сохранившим свой статус и, за частичным исключением начала XIX в.20-х, всегда относились с почтением и уважением.

Более того, в стране, где регулярно нарушались все политические, религиозные и идеологические преемственности, литература оставалась единственным национальным институтом, сохранившим свой статус и, за частичным исключением начала XIX в.20-х, всегда относились с почтением и уважением.

Национализм букв

В течение почти двух столетий великая традиция русской литературы вписывалась в сознание поколений россиян через школьную программу. Эта традиция возникла в 1830-е годы одновременно с зарождением романтического национализма в России и в рамках романтического прославления литературы как воплощения национального духа и главного средства национального самовыражения и самосохранения. В то время как романтический национализм поставил литературный канон в центр национальной культуры, этот канон увековечил идею и привлекательность романтического национализма на десятилетия вперед. Этот двойной эффект резонирует до настоящего времени.

Романтический национализм зародился в конце 18 века в Германии как идеология национального воссоединения, сначала сформулированная на культурном уровне, а затем перенесенная в политическую сферу. Концепция нации как коллективного народа, выдвинутая Гердером, подчеркивала роль фольклора, языка и литературы как выражения национальной души и объединяющей силы, которая, несмотря на политическую раздробленность Германии, могла, прежде всего, служить доказательство существования немецкой нации. Эта идеология институционализировала роль национального поэта как воплощения национального духа. В Германии Гёте постепенно стал таким общепризнанным институтом, несмотря на то, что сам он всегда отказывался разделять националистические устремления и sprachpatriotismus . Восприятие нации как органического единства было специально приспособлено для противостояния французской культурной гегемонии, скрытой в культуре Просвещения.

Концепция нации как коллективного народа, выдвинутая Гердером, подчеркивала роль фольклора, языка и литературы как выражения национальной души и объединяющей силы, которая, несмотря на политическую раздробленность Германии, могла, прежде всего, служить доказательство существования немецкой нации. Эта идеология институционализировала роль национального поэта как воплощения национального духа. В Германии Гёте постепенно стал таким общепризнанным институтом, несмотря на то, что сам он всегда отказывался разделять националистические устремления и sprachpatriotismus . Восприятие нации как органического единства было специально приспособлено для противостояния французской культурной гегемонии, скрытой в культуре Просвещения.

Излишне говорить, что политическая и культурная ситуация в России не могла быть более иной. В отличие от раздробленной Германии, это была централизованная многоэтническая империя, которая в первые десятилетия XIX века достигла беспрецедентного политического статуса и военной мощи. Однако многие политические, социальные и культурные факторы сделали Россию и ее интеллигенцию особенно восприимчивой к новой и модной идеологии, появившейся в Германии и стремительно охватившей всю Европу.

Однако многие политические, социальные и культурные факторы сделали Россию и ее интеллигенцию особенно восприимчивой к новой и модной идеологии, появившейся в Германии и стремительно охватившей всю Европу.

Запад – за или против?

С начала 18 века, когда после реформ Петра Великого Россия впервые стала крупной европейской державой и участником европейского концерта, позиция России по отношению к Западу стала тревожным вопросом для его элита. Первоначальное восприятие этой проблемы было относительно безобидным. Принято считать, что Россия отстала от своих западных коллег, но, будучи «молодой страной», время было на ее стороне, и она быстро сокращала отставание. Рабское подражание западным обычаям обычно высмеивалось и осуждалось, но необходимость брать уроки у более передовых стран оставалась в России неоспоримой, по крайней мере до времен Французской революции и, за исключением оголтелого патриотизма Шишкова и его последователей, за гранью этого. Лишь после наполеоновских войн и восстания декабристов 1825 г. , когда, по выражению Николая Рязановского, пути российского государства и российского общества стали расходиться, это оптимистическое и более или менее общечеловеческое мировоззрение уступило место различных и противоречивых идеологий.

, когда, по выражению Николая Рязановского, пути российского государства и российского общества стали расходиться, это оптимистическое и более или менее общечеловеческое мировоззрение уступило место различных и противоречивых идеологий.

Широко известно, что полемика об исторической судьбе России была вызвана публикацией в 1836 году так называемого Первого философского письма Петра Чаадаева. прошли жесткую цензуру царской России. Чаадаев винил во всех бедах русской истории роковой выбор религии. По его мнению, восточное христианство отделило Россию и от Запада, и от исламского Востока и оставило ее в цивилизационной пустоте:

Мы не принадлежим ни к одной из великих семей человечества; мы не с Запада и не с Востока, и у нас нет ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени; всеобщее образование человечества нас не коснулось.

Чаадаев настаивал на том, что Россия как нация и государство вообще не имеет истории, и еще более возмутительно утверждал, что Западная Европа, даже после Реформации и Французской революции (в своем письме он ни разу не упомянул ни одно из этих исторических событий), показал пример духовного единства на основе католицизма. Однако общественность, как и власти, очень серьезно отнеслись к его аргументам, поскольку он был первым человеком, открыто бросившим вызов доктрине Православия-Самодержавия-Народности. Эта доктрина, выработанная министром просвещения Сергеем Уваровым, к тому времени утвердилась в качестве официальной идеологии Российской империи. Она определяла русскую государственность как веру в догматы господствующей церкви и существующий политический строй, институты, которые, по мнению идеологов Православия-Самодержавия-Народности, спасли Россию от уже испытанной Западом деградации. Журнал, напечатавший Чаадаева Письмо закрыто, его редактор сослан, а Чаадаев официально признан невменяемым и навсегда лишен права публиковать свои произведения. Тем не менее публикация его Письма вызвала всплеск национального самоанализа.

Однако общественность, как и власти, очень серьезно отнеслись к его аргументам, поскольку он был первым человеком, открыто бросившим вызов доктрине Православия-Самодержавия-Народности. Эта доктрина, выработанная министром просвещения Сергеем Уваровым, к тому времени утвердилась в качестве официальной идеологии Российской империи. Она определяла русскую государственность как веру в догматы господствующей церкви и существующий политический строй, институты, которые, по мнению идеологов Православия-Самодержавия-Народности, спасли Россию от уже испытанной Западом деградации. Журнал, напечатавший Чаадаева Письмо закрыто, его редактор сослан, а Чаадаев официально признан невменяемым и навсегда лишен права публиковать свои произведения. Тем не менее публикация его Письма вызвала всплеск национального самоанализа.

Западники vs славянофилы

Ответы на него помогли определить основные течения, доминировавшие в российской политической мысли до настоящего времени, – так называемые западники и славянофилы. Первые рассматривали петровские реформы как незавершенный проект. За ассимиляцией западных манер и культурных норм образованной элитой должно было последовать принятие западных политических институтов; главное, парламентская демократия, равенство перед законом, правовая система и свободная пресса. Только завершив процесс вестернизации, Россия сможет наконец конкурировать со своими европейскими соседями – не только в военном, но и в экономическом, политическом и культурном отношении. Наоборот, славянофилы верили в sonderweg основано на его допетровском историческом наследии: уникальной духовности и общинной религиозности ( соборность ). По мнению славянофилов, Россия должна была отказаться от неуместной вестернизации и вернуться к своим настоящим крестьянским и православным корням.

Первые рассматривали петровские реформы как незавершенный проект. За ассимиляцией западных манер и культурных норм образованной элитой должно было последовать принятие западных политических институтов; главное, парламентская демократия, равенство перед законом, правовая система и свободная пресса. Только завершив процесс вестернизации, Россия сможет наконец конкурировать со своими европейскими соседями – не только в военном, но и в экономическом, политическом и культурном отношении. Наоборот, славянофилы верили в sonderweg основано на его допетровском историческом наследии: уникальной духовности и общинной религиозности ( соборность ). По мнению славянофилов, Россия должна была отказаться от неуместной вестернизации и вернуться к своим настоящим крестьянским и православным корням.

Таким образом, общий спектр идеологических позиций относительно миссии России и ее отношений с Западом можно систематизировать на основе ответов адептов каждой идеологии на два основных вопроса: сопоставима ли Россия с Западом или имеет свою уникальные формы развития; превосходят ли российские традиции и обычаи западные или уступают им.

Этот выбор идеологических вариантов до сих пор определяет политические дебаты в России. Самое главное, что изменилось со времен романтического национализма, — это определение Запада. Если в 1830-х годах это понятие использовалось более или менее как синоним Европы, то теперь оно означает в основном США, которые заменили Францию как воплощение западных ценностей и взглядов. (Другое существенное изменение — появление евразийства — идеологического движения, не рассматривающего Россию ни как часть Европы, ни как отдельную цивилизацию, а включающую ее в более широкое сообщество восточных народов; но это идейное течение никогда не находило отклика в популярное воображение и, в любом случае, выходит за рамки этого эссе.)

Естественно, сфера публичных дебатов была в лучшем случае асимметричной. Сторонники официальной идеологии не только имели в своем распоряжении все каналы распространения своих идей, но и могли контролировать выражения противоречивых взглядов посредством цензуры и прямых репрессий. Напротив, их оппонентам приходилось полагаться на устные обсуждения в закрытых салонах и кружках, используя рукописи, намеки и двусмысленности в опубликованных текстах. Главная роль здесь неизбежно принадлежала литературе и ее интерпретациям.

Напротив, их оппонентам приходилось полагаться на устные обсуждения в закрытых салонах и кружках, используя рукописи, намеки и двусмысленности в опубликованных текстах. Главная роль здесь неизбежно принадлежала литературе и ее интерпретациям.

Русский экстаз Гоголя

Литературные критики стали ключевыми фигурами в первой открытой полемике о миссии России как нации, в центре которой была интерпретация художественного произведения, а именно Николая Гоголя « Мертвые души » (1842). В своей книге Гоголь стремился разрешить спор западников и славянофилов. Неудивительно, что обе группы называли его сторонником своей позиции и спорили о том, следует ли читать роман как апофеоз или как резкое осуждение России. Как и большинство великих произведений искусства, «Мертвые души » допускали противоречивые прочтения, тем более что Гоголь породил оригинальную и своеобразную версию русской исключительности, которая не утратила своей привлекательности и которая остается популярной вне идеологических границ уже более полутора столетий.

Гоголь изображал Россию глубоко ущербной страной, но он также был убежден, что этот народ мертвых душ имеет право на какое-то мистическое возрождение не вопреки своей нищете и безнадежной греховности, а именно благодаря ей. Религиозное происхождение этой идеи самоочевидно. Иисус в Евангелиях много раз повторял, что «последние будут первыми», и все же Гоголь кажется первым писателем и мыслителем, прочитавшим эти учения в рамках романтического национализма и применившим их не к отдельным лицам, а к нации как органическое целое. В конце первой части Мертвые души тройка, (три лошади, тянущие карету, в которой убегают из города мошенник Чичиков и его пьяная карета Селифан) преображается в образ нации, славно превосходящий все остальные:

Не так ли Как смелая тройка, которую нельзя обогнать, что ты мчишься, о Россия, страна моя? Под тобою дымятся дороги, гремят мосты; все осталось, все останется позади тебя. Зритель останавливается в изумлении, как от чуда Божия. Это молния, сошедшая с небес?.. Да на тройке летит, одухотворенная Богом! О Россия, куда ты мчишься? Отвечать! Но она не отвечает; конские колокольчики раздаются дивным звуком; расколотый воздух превращается в бурю, и гремит гром; Россия пролетает мимо всего на земле; и другие народы, королевства и империи смотрят косо, отступая в сторону, чтобы уступить ей дорогу!

Это молния, сошедшая с небес?.. Да на тройке летит, одухотворенная Богом! О Россия, куда ты мчишься? Отвечать! Но она не отвечает; конские колокольчики раздаются дивным звуком; расколотый воздух превращается в бурю, и гремит гром; Россия пролетает мимо всего на земле; и другие народы, королевства и империи смотрят косо, отступая в сторону, чтобы уступить ей дорогу!

За первой частью Мертвые души должны были последовать две другие, которые показывали бы сам процесс этого призрачного превращения России в идеальное сообщество и ее жителей в гармоничное общество. Мертвые души первой части должны были пережить нравственное возрождение. Вторую часть « Мертвых душ » Гоголь написал дважды и оба раза сжег рукопись из-за собственного недовольства и неоднозначной реакции первых слушателей. После второй неудачи он перестал принимать пищу и умер, так и не начав третью часть.

Русские ученые давно показали, что общий план романа, или «поэмы», как предпочитал называть ее сам Гоголь, построен по образцу «Божественной комедии» Данте . Опубликованная первая часть соответствовала Inferno , сгоревшая вторая часть должна была играть роль Purgatory , а воображаемая третья часть — Paradise . Параллели между планами этих двух шедевров европейской литературы ясны и непротиворечивы. Тем не менее, разница между ними не менее разительна. Данте отправил свое поэтическое альтер-эго путешествовать по трансцендентным сферам из ада в рай; однако, в отличие от Гоголя, он никогда не предусматривал немедленного превращения Ада в Рай.

Опубликованная первая часть соответствовала Inferno , сгоревшая вторая часть должна была играть роль Purgatory , а воображаемая третья часть — Paradise . Параллели между планами этих двух шедевров европейской литературы ясны и непротиворечивы. Тем не менее, разница между ними не менее разительна. Данте отправил свое поэтическое альтер-эго путешествовать по трансцендентным сферам из ада в рай; однако, в отличие от Гоголя, он никогда не предусматривал немедленного превращения Ада в Рай.

Гоголевская трилогия осталась незавершенной, и в любом случае общий замысел его «поэмы», вероятно, был слишком смел, чтобы его могли понять современные критики, подход которых находился под влиянием партийных распрей и предрассудков. И все же Гоголь был не одинок в своем видении прошлого, настоящего и будущего России. Интересно, что и сам Чаадаев думал примерно так же.

В 1837 году, через год после роковой публикации первого Письма , он написал Апология сумасшедшего , где он полностью подтвердил свою позицию. Мы никогда не узнаем точных мотивов этой смены направления. Чаадаев, возможно, надеялся реабилитироваться в глазах властей; он мог искренне изменить свое мировоззрение или даже рассматривать свое новое положение как логическое следствие старого. Известно только, что Извинение не привело к улучшению его положения: оно осталось неопубликованным и запрет на имя автора не был снят.

Мы никогда не узнаем точных мотивов этой смены направления. Чаадаев, возможно, надеялся реабилитироваться в глазах властей; он мог искренне изменить свое мировоззрение или даже рассматривать свое новое положение как логическое следствие старого. Известно только, что Извинение не привело к улучшению его положения: оно осталось неопубликованным и запрет на имя автора не был снят.

В любом случае Чаадаев в Извинение предпочел не отказываться от своей прежней антироссийской критики. Вместо этого он утверждал, что его дальнейшие рассуждения на ту же тему неизбежно привели его к выводам о том, что у России самое славное будущее, какое только можно себе представить:

Поскольку мы пришли после других, наш долг — быть лучше других… У меня есть глубокое убеждение в том, что мы призваны разрешить большую часть проблем общественного порядка, реализовать большинство идей старых обществ, высказаться по большинству серьезных вопросов, занимающих человечество.

Стоит отметить, что в конце Апология сумасшедшего Чаадаев фактически обличил Гоголя, противопоставив осуждение его Письма успеху Ревизор комедии Гоголя, в которой он показывает свою страну в столь же беспощадном свете. Чувствуется, что Чаадаев видел в Гоголе своего главного соперника в рассуждениях об исторической судьбе и провидческой миссии России.

Россия возвращается в будущее

Таким образом, в конце 1830-х — начале 1840-х годов Чаадаев и Гоголь — независимо друг от друга — создали логическую, вернее, сверхлогическую схему, согласно которой главные преимущества России заключались в ее отсталости, и предусмотрели для своей страны резкий трансформационный скачок что однажды позволит ему возглавить концерт наций. У этой идеи было много последователей среди писателей и мыслителей, во всем остальном совершенно непохожих друг на друга. Большинство из них ожидали, что это преображение произойдет скорее раньше, чем позже, и стремились стать не только пророками, но и свидетелями такого чудесного изменения.

В 1854 году, во время Крымской войны, крупнейший мыслитель и поэт славянофилов Алексей Хомяков написал стихотворение под названием «Россия» — страстное осуждение своей страны, которое, на первый взгляд, не сулит ничего хорошего с его националистическими убеждениями:

В судах черных черной неправдой, / Игом рабства отмеченных, / Полных безбожной лести, гнилой лжи / И смертной и постыдной лени / И всякой мерзости.

Однако этот порыв негодования закончился, казалось бы, неожиданным, но вполне предсказуемым восклицанием: «О недостойный избрания / Вы избраны!»

Оппоненты Хомякова с другой стороны политического спектра были менее склонны к библейским аллюзиям, но вполне готовы принять ту же логику. Воинствующий западник Николай Чернышевский считал, что революционный дух русских крестьян принесет неминуемое освобождение, и закончил свой знаменитый роман Что делать? № (1863 г.) с описанием идеальной гармонии, вызванной победоносной революцией, которая должна была произойти через два года после того, как он писал свой роман в тюрьме. Другой радикал, Александр Герцен, парадоксально прославляемый Исайей Берлином как один из величайших европейских либералов, глубоко разочаровался в буржуазном Западе и лелеял мысль, что традиции крестьянской общины делают Россию идеальным местом для будущего социалистического общества. Между концом 19В 19-м и начале 20-го веков этот образ мышления определял учения так называемых «народников», но такой заклятый противник народников, как Ленин, также настаивал на том, что социалистическая революция победит не в наиболее развитых капиталистических странах, а в наименее развитых. один. Как догматический марксист, Ленин не мог не видеть, что эта идея противоречит духу и букве экономического детерминизма, который он якобы исповедовал. Но магия трансформационного скачка привлекала его больше, чем логика ортодоксального марксизма.

Другой радикал, Александр Герцен, парадоксально прославляемый Исайей Берлином как один из величайших европейских либералов, глубоко разочаровался в буржуазном Западе и лелеял мысль, что традиции крестьянской общины делают Россию идеальным местом для будущего социалистического общества. Между концом 19В 19-м и начале 20-го веков этот образ мышления определял учения так называемых «народников», но такой заклятый противник народников, как Ленин, также настаивал на том, что социалистическая революция победит не в наиболее развитых капиталистических странах, а в наименее развитых. один. Как догматический марксист, Ленин не мог не видеть, что эта идея противоречит духу и букве экономического детерминизма, который он якобы исповедовал. Но магия трансформационного скачка привлекала его больше, чем логика ортодоксального марксизма.

Взгляды идеологических противников на природу и характер той трансформации, которую должна была претерпеть Россия, могли быть совершенно разными, но большинство из них сходились во мнении, что такая трансформация возможна и желательна, и были очарованы ее размерами и масштабами. Если Гоголь полагал, что русская птица-тройка перенесет Чичикова из ада в рай, но не нашел художественных средств для подробного описания этого путешествия, то Достоевский сделал своей визитной карточкой описание движения человеческой души между абсолютным добром и абсолютным злом. В своем первом крупном романе Преступление и наказание , убийца наконец становится мучеником, и в своих духовных поисках его направляет святая проститутка. В своем последнем романе Братья Карамазовы Дмитрий Карамазов признается:

Если Гоголь полагал, что русская птица-тройка перенесет Чичикова из ада в рай, но не нашел художественных средств для подробного описания этого путешествия, то Достоевский сделал своей визитной карточкой описание движения человеческой души между абсолютным добром и абсолютным злом. В своем первом крупном романе Преступление и наказание , убийца наконец становится мучеником, и в своих духовных поисках его направляет святая проститутка. В своем последнем романе Братья Карамазовы Дмитрий Карамазов признается:

Этот человек высокого ума и сердца начинается с идеала Мадонны и кончается идеалом Содома. Еще ужаснее то, что человек с идеалом Содома в душе не отрекается от идеала Мадонны, и сердце его может гореть этим идеалом, действительно гореть, как в дни юности и невинности. Да, человек широк, слишком широк. Я бы его поуже… Бог и дьявол там борются и полем битвы является сердце человека.

Дмитрий говорит здесь о «человеке» вообще, но чаще всего (в русском гугле можно найти десятки примеров) его слова цитируются некорректно: «русский человек широк». Анализ Достоевским человеческой природы был переосмыслен как анализ «русской души». Однако такая интерпретация не представляется полностью противоречащей намерениям автора, рассматривавшего русскую душу как идеальное воплощение человеческой природы. Достоевский настаивал на том, что русский человек достаточно широк, чтобы понять и включить в свой мир все остальные национальные души.

Анализ Достоевским человеческой природы был переосмыслен как анализ «русской души». Однако такая интерпретация не представляется полностью противоречащей намерениям автора, рассматривавшего русскую душу как идеальное воплощение человеческой природы. Достоевский настаивал на том, что русский человек достаточно широк, чтобы понять и включить в свой мир все остальные национальные души.

К «всечеловечеству»

Эта мысль в полной мере выражена в последнем сочинении Достоевского, которое можно считать его завещанием: в знаменитой пушкинской речи, произнесенной им на торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве в Июнь 1880 г., за полгода до смерти. К тому времени статус Пушкина как национального поэта уже утвердился, и, согласно традициям романтического национализма, Достоевский должен был делать выводы о миссии нации из произведений ее величайшего автора. Представить самого космополитичного русского поэта как символ «русской индивидуальности» было непростой задачей, но Достоевский нашел элегантное и мощное решение. Своеобразие Пушкина, а следовательно, и России он видел в их исключительной способности понимать другие народы лучше, чем эти народы способны понять самих себя:

Своеобразие Пушкина, а следовательно, и России он видел в их исключительной способности понимать другие народы лучше, чем эти народы способны понять самих себя:

В литературе Европы были люди колоссального художественного гения – Шекспир, Сервантес, Шиллер. Но покажите мне кого-нибудь из этих великих гениев, обладавших бы такой способностью к всеобщему сочувствию, как наш Пушкин. Эту способность, выдающуюся способность нашего народа он разделяет с нашим народом, и благодаря этому он прежде всего наш национальный поэт. Величайший из европейских поэтов никогда не мог так сильно воплотить в себе гений чужого, даже соседнего народа, его дух во всей его скрытой глубине и все его стремление к назначенному ему концу, как это мог сделать Пушкин.

Этот анализ имеет и четкое политическое измерение: нация, которая может понять любую другую нацию, является естественным лидером международного порядка. Прославление вселенского гения Пушкина становится тонко завуалированной легитимацией империалистических целей России:

Неужто мы тогда сразу обратились к самому жизненному воссоединению, к единству всего человечества! Не в духе вражды (как можно было бы подумать), а в дружелюбии и совершенной любви мы приняли в свою душу гениев чужих народов, всех одинаково, без предпочтения расы, способных инстинктом почти с самого начала шаг различить, сбросить со счетов различия, извинить и примирить их… Наш удел – всеобщность, завоеванная не мечом, а силой братства и нашим братским стремлением к воссоединению человечества. В чем сила духа русской народности, как не в его стремлении к конечной цели универсальности и всечеловечности?

В чем сила духа русской народности, как не в его стремлении к конечной цели универсальности и всечеловечности?

Достоевский знал, что Россия бедна и отстала, и не предвидел ее процветания и развития в обозримом будущем. Вместо этого он решил процитировать другого великого русского поэта и воинствующего империалиста Федора Тютчева: «Эту бедную землю Христос прошел с благословением, в крепостной одежде. Почему же нам не вместить Его последнего слова?» — заключил Достоевский. Последние еще раз должны были стать первыми.

Русская литература сыграла большую, если не решающую роль в формировании дискурса русской исключительности, как отрицательной, так и положительной. Однако сама русская литература была преимущественно европейским культурным институтом, который в своем нынешнем виде был воспринят в России в процессе европеизирующих реформ XVIII века. Русская литература основывалась на европейских формах, но играла в национальной жизни такую роль, какой она никогда не играла в западных странах.

Я. Чаадаев (именно его «Философическое письмо» послужило толчком к окончательному оформлению обоих течений и стало поводом к началу дебатов), И. С. Тургенев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, К. Д. Кавелин.

Я. Чаадаев (именно его «Философическое письмо» послужило толчком к окончательному оформлению обоих течений и стало поводом к началу дебатов), И. С. Тургенев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, К. Д. Кавелин.