Учение Цицерона о государстве и праве

Учение Цицерона о государстве и праве- Рефераты на русском

- Политология

- Учение Цицерона о государстве и праве

Учение Цицерона о государстве и праве.

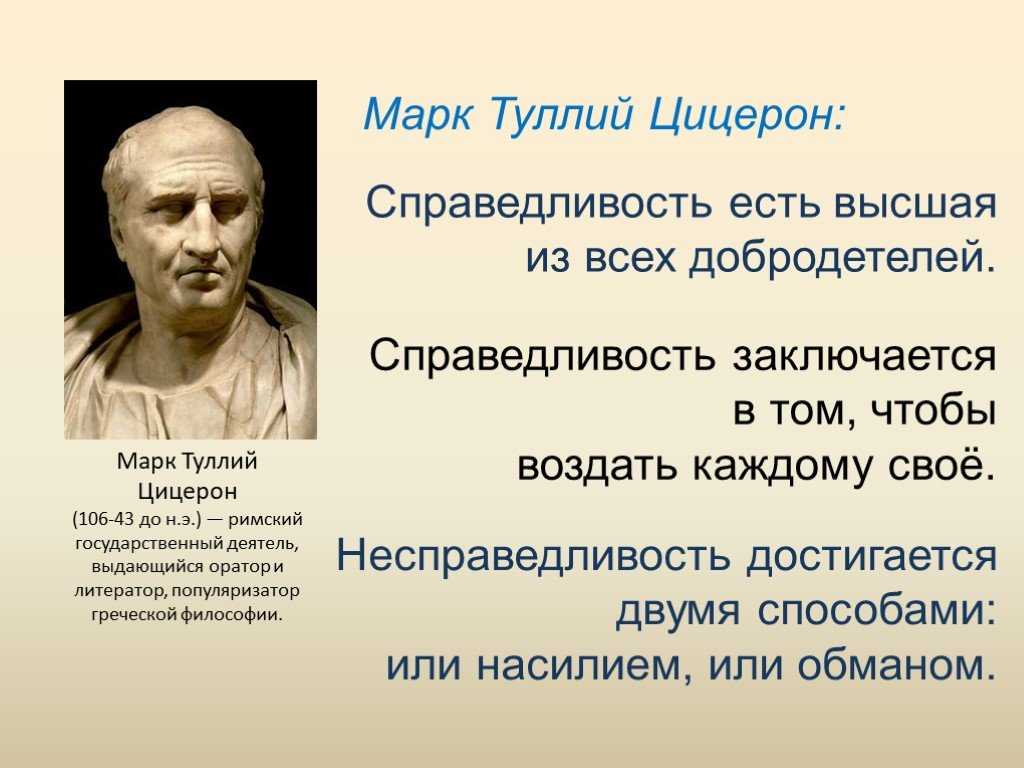

Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н.э.)— знаменитый римский оратор, юрист, государственный деятель и мыслитель. В его обширном творчестве значительное внимание уделено проблемам государства и права. Специально эти вопросы освещены в его работах «О государстве» и «О законах». Целый ряд политико-правовых проблем рассматривается и в других его произведениях (например, в работе «Об обязанностях»), а также в его многочисленных политических и судебных речах.

Теоретические воззрения Цицерона в области государства и права находятся под заметным влиянием древнегреческой мысли, и прежде всего учений Платона, Аристотеля, Полибия и стоиков. Вместе с тем это «иноземное» влияние Цицерон как патриот Рима и практический политик стремился соединить и согласовать с собственно римскими традициями в области государственно-правовой практики и политико-правовой мысли, с самобытной историей римского государства и права, с реальной обстановкой и актуальными задачами современной ему социальной и политической действительности.

Государство (respublica) Цицерон определяет как дело, достояние народа (res populi). При этом он подчеркивает, что «народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов». Тем самым государство в трактовке Цицерона предстает не только как выражение общего интереса всех его свободных членов, что было характерно и для древнегреческих концепций, но одновременно также и как согласованное правовое общение этих членов, как определенное правовое образование, «общий правопорядок». Таким образом, Цицерон стоит у истоков той юридизации понятия государства, которая в последующем имела много приверженцев, вплоть до современных сторонников идеи «правового государства». Основную причину происхождения государства Цицерон видел не столько в слабости людей и их страхе (точка зрения Полибия), сколько в их врожденной потребности жить вместе.

Разделяя в этом вопросе позицию Аристотеля, Цицерон отвергал широко распространенные в его время представления о договорном характере возникновения государства.

Разделяя в этом вопросе позицию Аристотеля, Цицерон отвергал широко распространенные в его время представления о договорном характере возникновения государства.Влияние Аристотеля заметно и в трактовке — Цицероном роли семьи как первоначальной ячейки общества, из которой постепенно и естественным путем возникает государство. Он отмечал изначальную связь государства и собственности и разделял положение стоика Панетия о том, что причиной образования государства является охрана собственности. Нарушение неприкосновенности частной и государственной собственности Цицерон характеризует как осквернение и нарушение справедливости и права.

Данное положение, сформулированное еще древнегреческим философом Анаксагором, используется Цицероном для обоснования своего понимания «природы» как обусловленного и пронизанного божественной волей всеобщего источника разумных и справедливых установлений и действий людей. Именно благодаря тому, что люди самой природой наделены «семенами» разума и справедливости и, следовательно, им доступно постижение божественных начал, стало возможным само возникновение упорядоченного человеческого общения, добродетелей, государства и права.

Данное положение, сформулированное еще древнегреческим философом Анаксагором, используется Цицероном для обоснования своего понимания «природы» как обусловленного и пронизанного божественной волей всеобщего источника разумных и справедливых установлений и действий людей. Именно благодаря тому, что люди самой природой наделены «семенами» разума и справедливости и, следовательно, им доступно постижение божественных начал, стало возможным само возникновение упорядоченного человеческого общения, добродетелей, государства и права.Разум — высшая и лучшая часть души, «царский империй», обуздывающий все низменные чувства и страсти в человеке (алчность, жажду власти и славы и т. д.), «мятеж души». Поэтому, писал Цицерон, «при господстве мудрости нет места ни для страстей, ни для гнева, ни для необдуманных поступков».

В русле традиций древнегреческой мысли Цицерон уделял большое внимание анализу различных форм государственного устройства, возникновению одних форм из других, «круговороту» этих форм, поискам «наилучшей» формы и т.

д.

д.Критерии различения форм государственного устройства Цицерон усматривал в «характере и воле» тех, кто правит государством. В зависимости от числа правящих он различал три простые формы правления: царскую власть, власть оптиматов (аристократию) и народную власть (демократию). «И вот, когда верховная власть находится в руках у одного человека, мы называем этого одного царем, а такое государственное устройство — царской властью. Когда она находится в руках у выборных, то говорят, что эта гражданская община управляется волей оптиматов. Народной же (ведь ее так и называют) является такая община, в которой все находится в руках народа».

В случае, если бы предстоял выбор среди них, предпочтение отдается царской власти, а на последнее место ставится демократия. «Благоволением своим,— пишет Цицерон, — нас привлекают к себе цари, мудростью — оптиматы, свободой — народы». Перечисленные достоинства разных форм правления, по мысли Цицерона, могут и должны быть в их совокупности, взаимосвязи и единстве представлены в смешанной (а потому и наилучшей) форме государства. В простых же формах государства эти достоинства представлены односторонне, что и обусловливает недостатки простых форм, ведущие к борьбе между различными слоями населения за власть, к смене форм власти, к их вырождению в «неправильные» формы.

В случае, если бы предстоял выбор среди них, предпочтение отдается царской власти, а на последнее место ставится демократия. «Благоволением своим,— пишет Цицерон, — нас привлекают к себе цари, мудростью — оптиматы, свободой — народы». Перечисленные достоинства разных форм правления, по мысли Цицерона, могут и должны быть в их совокупности, взаимосвязи и единстве представлены в смешанной (а потому и наилучшей) форме государства. В простых же формах государства эти достоинства представлены односторонне, что и обусловливает недостатки простых форм, ведущие к борьбе между различными слоями населения за власть, к смене форм власти, к их вырождению в «неправильные» формы.Основной порок простых форм государства состоит, согласно Цицерону, в том, что все они неизбежно, в силу присущей им односторонности и неустойчивости, находятся на «обрывистом и скользком пути», ведущем к несчастью. Царская власть, чреватая произволом единовластного правителя, легко вырождается тиранию, а власть оптиматов из власти наилучших (по мудрости и доблести) превращается в господство клики богатых и знатных.

Эти уродливые виды властвования (тирания единоличного владыки или толпы, господство клики) уже не являются, согласно Цицерону, формами государства, поскольку в таких случаях вовсе отсутствует само государство, понимаемое как общее дело и достояние народа, отсутствуют общие интересы и общеобязательное для всех право.

Предотвратить подобное вырождение государственности, по мнению Цицерона, можно лишь в условиях наилучшего (т. е. смешанного) вида государственного устройства, образуемого путем равномерного смешения положительных свойств трех простых форм правления. «Ибо, — подчеркивал он, — желательно, чтобы в государстве было нечто выдающееся и царственное, чтобы одна часть власти была уделена и вручена авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению и воле народа».

В качестве важнейших достоинств такого государственного строя Цицерон отмечал прочность государства и правовое равенство его граждан.

В качестве важнейших достоинств такого государственного строя Цицерон отмечал прочность государства и правовое равенство его граждан.Как путь к смешанной форме правления Цицерон (вслед за Полибием) трактовал эволюцию римской государственности от первоначальной царской власти к сенатской республике. При этом аналогию царской власти он видел в полномочиях магистратов (и, прежде всего, консулов), власти оптиматов — в полномочиях сената, народной власти — в полномочиях народных собраний и народных трибунов. В этой связи Цицерон восхищался дальновидностью и мудростью «предков», создавших такую разумную форму государства, и призывал твердо придерживаться их политических заветов. Подчеркивая опасность крена в сторону того или иного начала смешанной государственности и выступая за их взаимное равновесие, он подчеркивал необходимость «равномерного распределения прав, обязанностей и полномочий — с тем, чтобы достаточно власти было у магистратов, достаточно влияния у совета первенствующих людей и достаточно свободы у народа».

Свою концепцию наилучшей (смешанной) формы государства, в отличие от платоновских проектов идеального государства, Цицерон считал реально осуществимой, подразумевая при этом практику римской республиканской государственности в лучшую пору ее существования («при предках»). Платоновское же государство — это, скорее, не реальность, а лишь желание, оно «не такое, какое могло бы существовать, а такое, в каком было бы возможно усмотреть разумные основы гражданственности».

В своем творчестве и в своей практической политической деятельности (в качестве квестора, сенатора, эдила, претора и консула) Цицерон последовательно выступал за строй сенатской республики, против полновластия отдельных лиц, в том числе и против режима личной военной диктатуры.

Смысл «срединного» характера политической позиции Цицерона состоял в том, что он, отстаивая республиканские традиции и систему республиканских учреждений, выступал под лозунгом «всеобщего согласия» всех социальных слоев римских граждан в рамках «общего правопорядка».

Эта «срединная» позиция отчетливо проявилась и в политическом лавировании Цицерона между «оптиматами» и «популярами» — приверженцами, условно говоря, двух линий политической ориентации соответственно на верхи и низы общества. Сознавая различие целей оптиматов и популяров, Цицерон вместе с тем развивал представление о том, что подлинные интересы тех и других вполне могут быть соединены и учтены в рамках «общего согласия». Себя Цицерон, после избрания его на народном собрании консулом, аттестовал (не без демагогии) как истинного защитника народа, как консула-популяра.

Эта «срединная» позиция отчетливо проявилась и в политическом лавировании Цицерона между «оптиматами» и «популярами» — приверженцами, условно говоря, двух линий политической ориентации соответственно на верхи и низы общества. Сознавая различие целей оптиматов и популяров, Цицерон вместе с тем развивал представление о том, что подлинные интересы тех и других вполне могут быть соединены и учтены в рамках «общего согласия». Себя Цицерон, после избрания его на народном собрании консулом, аттестовал (не без демагогии) как истинного защитника народа, как консула-популяра.При этом, разумеется, имелись в виду интересы свободных сословий и граждан римской республики, но вовсе не рабов.

Рабство, по Цицерону, «справедливо потому, что таким людям рабское состояние полезно и это делается им на пользу, когда делается разумно; то есть, когда у бесчестных людей отнимут возможность совершать беззакония, то угнетенные окажутся в лучшем положении, между тем как они, не будучи угнетены, были в худшем». Рабство обусловлено самой природой, которая дарует лучшим людям владычество над слабыми для их же пользы. Такова логика рассуждений Цицерона, которые он стремится подкрепить соображениями о соотношении различных частей души: господин так же правит рабом, как лучшая часть души (разум, мудрость) правит слабыми и порочными частями души (страстями, гневом и т. п.). К рабам, считал Цицерон, следует относиться, как к наемникам: требовать от них соответствующей работы и предоставлять им то, что полагается.

Хотя характеристика раба как «наемника» выгодно отличается от распространенных в то время представлений о рабе как «говорящем орудии», однако в целом суждения Цицерона по этой проблеме заметно расходятся с его общими положениями о том, что по природе «все мы подобны и равны друг другу», что между людьми никакого различия нет, что человек — «гражданин всего мира, как бы единого града» и т.

д. Много внимания в творчестве Цицерона уделено восхвалению добродетелей истинного государственного деятеля и идеального гражданина. В этой связи он критиковал представления эпикурейцев и ряда стоиков о том, что мудрому человеку не следует принимать на себя бразды правления и вообще активно участвовать в общественной и политической жизни. Считая управление государством сочетанием науки и искусства, требующим не только знаний и добродетелей, но и умения практически их применять в интересах общего блага, Цицерон отмечал, что «сама природа» влечет лучших людей к тому, чтобы «сделать жизнь людей более безопасной и более богатой». Он советовал изучать науки о государстве и праве как «такие науки, которые могут сделать нас полезными государству», усматривая в этом служении государству «самую славную задачу мудрости и величайшее проявление доблести и ее обязанность».

д. Много внимания в творчестве Цицерона уделено восхвалению добродетелей истинного государственного деятеля и идеального гражданина. В этой связи он критиковал представления эпикурейцев и ряда стоиков о том, что мудрому человеку не следует принимать на себя бразды правления и вообще активно участвовать в общественной и политической жизни. Считая управление государством сочетанием науки и искусства, требующим не только знаний и добродетелей, но и умения практически их применять в интересах общего блага, Цицерон отмечал, что «сама природа» влечет лучших людей к тому, чтобы «сделать жизнь людей более безопасной и более богатой». Он советовал изучать науки о государстве и праве как «такие науки, которые могут сделать нас полезными государству», усматривая в этом служении государству «самую славную задачу мудрости и величайшее проявление доблести и ее обязанность».Мудрый государственный деятель, согласно Цицерону, должен видеть и предугадывать пути и повороты в делах государства, чтобы воспрепятствовать неблагоприятному ходу событий (смене форм правления в пагубную сторону, отклонению от общего блага и справедливости) и всячески содействовать прочности и долговечности государства как «общего правопорядка».

Лицо, ведающее делами государства, должно быть мудрым, справедливым, воздержанным и красноречивым. Оно должно, кроме того, быть сведущим в учениях о государстве и «владеть основами права, без знания которых никто не может быть справедлив».

В том крайнем случае, когда под вопрос поставлено само благополучие государства как общего дела народа, с согласия последнего истинный государственный деятель, по Цицерону, должен «как диктатор установить в государстве порядок». Здесь политик выступает не в своих корыстных целях, а в общих интересах как спаситель республики. Следуя Платону, Цицерон полагал, что истинным правителям в награду за их дела «назначено определенное место на небе, чтобы они жили там вечно, испытывая блаженство».

Обязанности идеального гражданина, согласно Цицерону, обусловлены необходимостью следования таким добродетелям, как познание истины, справедливость, величие духа и благопристойность. Гражданин не только не должен сам вредить другим, нарушать чужую собственность или совершать иные несправедливости, но, кроме того, обязан оказывать помощь потерпевшим несправедливость и трудиться для общего блага.

Всемерно восхваляя политическую активность граждан, Цицерон подчеркивал, что «при защите свободы граждан нет частных лиц». Он отмечал также долг гражданина защищать отечество в качестве воина.

Апелляции к природе, к ее разуму и законам характерны и для правовой теории Цицерона. В основе права лежит присущая природе справедливость. Причем справедливость эта понимается Цицероном как вечное, неизменное и неотъемлемое свойство и природы в целом, и человеческой природы. Следовательно, под «природой» как источником справедливости и права (права по природе, естественного права) в его учении имеются в виду весь космос, весь окружающий человека физический и социальный мир, формы человеческого общения и общежития, а также само человеческое бытие, охватывающее его тело и душу, внешнюю и внутреннюю жизнь. Всей этой «природе» (в силу ее божественного начала) присущи разум и законообразность, определенный порядок. Именно данное духовное свойство природы (ее разумно-духовный аспект), а вовсе не ее предметный и телесно-материальный состав, занимающий подчиненное и второстепенное место (как тело по отношению к душе, чувственные части души по отношению к разумной ее части) и является, по Цицерону, подлинным источником и носителем естественного права.

Цицерон дает следующее развернутое определение естественного права: «Истинный закон — это разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая; запрещая, от преступления отпугивает; оно, однако, ничего, когда это не нужно, не приказывает честным людям и не запрещает им и не воздействует на бесчестных, приказывая им что-либо или запрещая. Предлагать полную или частичную отмену такого закона — кощунство; сколько-нибудь ограничивать 1его действие не дозволено; отменить его полностью невозможно, и мы ни постановлением сената, ни постановлением народа освободиться от этого закона не можем».

Этот «истинный закон» — один и тот же везде и всегда, и «на все народы в любое время будет распространяться один вечный и неизменный закон, причем будет один общий как бы наставник и повелитель всех людей — бог, создатель, судья, автор закона».

Всякого, кто, презрев человеческую природу, своевольно не покоряется данному закону, Цицерон характеризует как беглеца от самого себя, который неминуемо понесет величайшую (божью) кару, если даже ему удастся избежать обычного людского наказания.

В своем учении о естественном праве Цицерон находился под большим влиянием соответствующих идей Платона, Аристотеля и ряда стоиков. Это влияние заметно и там, где он видит существо и смысл справедливости (и, следовательно, основной принцип естественного права) в том, что «она воздает каждому свое и сохраняет равенство между ними».

Справедливость, согласно Цицерону, требует не вредить другим и не нарушать чужую собственность. «Первое требование справедливости, — отмечал он, — состоит в том, чтобы никто никому не вредил, если только не будет спровоцирован на это несправедливостью, а затем, чтобы все пользовались общей собственностью как общей, а частной — как своей». С этих позиций он отвергал такие акции римских популяров, как кассация долгов, ущемление крупных землевладельцев и раздача своим приверженцам и плебсу денег и имущества, отнятых у законных владельцев.

Естественное право (высший, истинный закон), согласно Цицерону, возникло «раньше, чем какой бы то ни было писаный закон, вернее, раньше, чем какое-либо государство вообще было основано».

Само государство (как «общий правопорядок») с его установлениями и законами является по своей сущности воплощением того, что по природе есть справедливость и право.

Само государство (как «общий правопорядок») с его установлениями и законами является по своей сущности воплощением того, что по природе есть справедливость и право.Отсюда вытекает требование, чтобы человеческие установления (политические учреждения, писаные законы и т.д.) соответствовали справедливости и праву, ибо последние не зависят от мнения и усмотрения людей.

Право устанавливается природой, а не человеческими решениями и постановлениями. «Если бы права устанавливались повелениями народов, решениями первенствующих людей, приговорами судей, — писал Цицерон, — то существовало бы право разбойничать, право прелюбодействовать, право предъявлять подложные завещания, если бы права эти могли получать одобрение голосованием или решением толпы». Закон, устанавливаемый людьми, не может нарушить порядок в природе и создавать право из бесправия или благо из зла, честное из позорного.

Свои общие представления о справедливых законах Цицерон конкретизировал в предлагаемых им проектах законов о религии и о магистратах.

Имея в виду универсальный характер этих законов, он писал: «Ведь мы издаем законы не для одного только римского народа, но и для всех народов, честных и стойких духом».

Имея в виду универсальный характер этих законов, он писал: «Ведь мы издаем законы не для одного только римского народа, но и для всех народов, честных и стойких духом».Ряд важных положений о правовой регламентации государственной деятельности высказан Цицероном в проекте закона о магистратах. Так, он отмечал, что империй (полномочия должностных лиц) должен быть законным. Следует, считал он, установить «не только для магистратов меру их власти, но и для граждан меру их повиновения. Ведь тот, кто разумно повелевает, рано или поздно должен будет подчиняться, а тот, кто покорно подчиняется, достоин того, чтобы рано или поздно начать повелевать». В общем виде им формулируется и следующий правовой принцип: «Под действие закона должны подпадать все».

В учении Цицерона о праве наряду с отличием естественного права от писаного содержится деление самого писаного права на частное и публичное право. Так называемое право народов трактуется им как частью положительное право разных народов и частью как естественное право международного общения (т.

е. как международное естественное право). Он формулирует существенный принцип международного права о необходимости соблюдения обязательств, налагаемых международными договорами. Проводя различие между справедливыми и несправедливыми войнами, он считал несправедливой и нечестивой всякую войну, которая «не была возвещена и объявлена». Война характеризуется им как вынужденный акт, допустимый лишь в случае безуспешности мирных переговоров. В качестве причины справедливой войны им указывается необходимость защиты государства, в качестве цели — установление мира. Цицерон выступал за гуманное обращение с пленными и побежденными.

е. как международное естественное право). Он формулирует существенный принцип международного права о необходимости соблюдения обязательств, налагаемых международными договорами. Проводя различие между справедливыми и несправедливыми войнами, он считал несправедливой и нечестивой всякую войну, которая «не была возвещена и объявлена». Война характеризуется им как вынужденный акт, допустимый лишь в случае безуспешности мирных переговоров. В качестве причины справедливой войны им указывается необходимость защиты государства, в качестве цели — установление мира. Цицерон выступал за гуманное обращение с пленными и побежденными.Отдавая должное этим исторически прогрессивным идеям Цицерона в области международного права, следует вместе с тем отметить его в целом одобрительное отношение к завоевательным войнам римской державы и ее претензиям на мировую гегемонию.

Творческое наследие Цицерона, в том числе и его учение о государстве и праве, оказало большое влияние на всю последующую человеческую культуру.

Его труды находились в центре внимания римских (стоики, юристы, историки) и христианских (Лактанций, Августин и др.) авторов. Пристальный интерес к его идеям проявляли мыслители эпохи Возрождения, а затем и французские просветители, видевшие в Цицероне своего великого предтечу и гуманиста. Большим авторитетом имя и идеи Цицерона как великого республиканца, борца за свободу и справедливость пользовались у деятелей Французской революции (О. Мирабо, М. Робеспьера и др.).

Его труды находились в центре внимания римских (стоики, юристы, историки) и христианских (Лактанций, Августин и др.) авторов. Пристальный интерес к его идеям проявляли мыслители эпохи Возрождения, а затем и французские просветители, видевшие в Цицероне своего великого предтечу и гуманиста. Большим авторитетом имя и идеи Цицерона как великого республиканца, борца за свободу и справедливость пользовались у деятелей Французской революции (О. Мирабо, М. Робеспьера и др.).Список использованной литературы:

1. Учебник под ред. В.С. Нерсесянца. “История политических и правовых учений”. Москва. Инфра-М, 1996г.

Рефераты на русском языке — Политология

Меню

| Главная |

| Новости |

| Краеведение История и современность Герои ВКО Почетные граждане Искусство Театр История театра Деятели театра Музыкальное искусство Народные композиторы Певцы и композиторы Изобразительное искусство Танцевальное искусство Киноискусство |

| Рефераты на русском |

| Рефераты на казахском |

| Литературная карта Усть-Каменогорск Катон-Карагай Курчум Тарбагатай Зайсан Улан Семей Глубокое Риддер Зыряновск Большенарым Аягуз Шемонаиха |

| Образцы документов |

Trojden | Древний Рим.

Римская империя: Уколова В. И.

Римская империя: Уколова В. И.1. Ранняя империя. Принципат. Установление монархии в Риме, уставшем от войн, произошло под лозунгом восстановления нормальной жизни. Признанным лидером римского мира к этому времени был Октавиан, внучатый племянник Цезаря, усыновлённый им. В 27 г. до н. э. он был поименован в списке сената первым — принцепсом, взял на себя исполнение ряда высших магистратур, получил от сената титул Август — Возвеличенный. Октавиан стал императором Цезарем Августом. В своих руках он сосредоточил все высшие полномочия, полноту власти — империй. Территория, на которую распространялся империй, стали называть империей, а затем и держава римлян получила название Римская империя. Её правители получили титулы императора, принцепса, цезаря, августа.

Октавиан Август, провозгласивший возвращение к «отеческим» ценностям, установил режим принципата. Принципат являлся монархией с сохранением внешних признаков республики. Август, будучи единовластным правителем империи, тем не менее заявлял, что он лишь первый среди граждан, а основой его власти является авторитет. При нём, однако, полисно-общинная организация стала превращаться в имперскую муниципально-провинциальную организацию с особой ролью административно-бюрократического аппарата.

При нём, однако, полисно-общинная организация стала превращаться в имперскую муниципально-провинциальную организацию с особой ролью административно-бюрократического аппарата.

Принципат пережил несколько кризисов и смен династий. Высшего расцвета Римская империя достигла при императоре Траяне (98—117 гг.). Расширялись границы империи, в неё включались всё новые и новые народы. Но римляне не только завоёвывали и покоряли земли и племена, с ними в некогда дикие места приходила цивилизация, из военных лагерей возникали города. Дороги, как кровеносные артерии, связывали Рим — сердце империи с её самыми отдалёнными пределами. Сеть городов образовывала своеобразную систему распространения опыта римской государственности, римского искусства управления, римского права, римского образа жизни. Город становился миром, а мир — городом.

Идея величия Рима нашла яркое выражение в памятниках архитектуры. Императоры соперничали, украшая Рим великолепными сооружениями. Грандиознейшим творением античного мира был Колизей — амфитеатр Флавиев. На площадях Рима к небу устремились вершины могучих колонн, опоясанных барельефами — памятников великих побед. Купольный свод Пантеона — храма всех богов до конца XIX в. превосходил размерами все купола мира.

На площадях Рима к небу устремились вершины могучих колонн, опоясанных барельефами — памятников великих побед. Купольный свод Пантеона — храма всех богов до конца XIX в. превосходил размерами все купола мира.

Поэты воспевали «златовенчанный» Рим.

Поэма «Энеида», созданная Вергилием, стала историческим эпосом римлян, утверждавшим право римлян властвовать и «народами править державно». Идеи римского могущества пронизывали сочинения историков, писавших о прошлом Рима и провидевших его великое будущее.

Однако уже в правление императора-философа Марка Аврелия (161—180 гг.) в империи стал нарастать кризис. Активная бюрократизация управления на деле привела к утрате его мобильности. Усилился натиск на империю извне. Вновь вспыхнула война с главным восточным противником Рима —

Парфией. В придунайские провинции вторглись племена германцев. В стране разразилась эпидемия чумы, от которой умер и сам император.

Фрагмент римской мозаики. Конец II в. н. э.

Молодая римлянка. Мрамор. Конец I в. н. э.

Марк Аврелий был не только правителем и воином, но и философом. Потерпев поражение на ниве власти и защиты отечества, он попытался преодолеть превратности судьбы с помощью философии. В римском обществе большим влиянием пользовалась моральная философия стоиков. Стоики призывали сохранять невозмутимость, спокойствие и стойкость в любых ситуациях. Их идеалом был мудрец, знающий истинную цену земным благам, верящий в торжество мирового закона. Марк Аврелий развивал взгляды стоиков, обращая особое внимание на внутренний мир человека. Он сожалел о краткости и бренности человеческой жизни, об ограниченности сил человека, но считал, что разум и дух роднят человека с богами.

Никто не может властвовать над человеком, если только сам он не обречёт себя на рабство духа безнравственными помыслами и поведением. В стоических воззрениях человек мог обрести личную опору в условиях утратившего ориентиры общества и неотвратимо надвигающегося кризиса империи.

2. Возникновение христианства и ранней церкви. Римская империя и христианство возникли почти одновременно. Их союз через несколько веков привёл к рождению средневекового мира, а в далёкой исторической перспективе наметил тенденцию формирования европейской идентичности. Но в момент их возникновения едва ли можно найти в истории силы, более противостоящие, более несхожие по историческим масштабам, могуществу, духовному смыслу, пониманию главнейшего вопроса человеческой культуры — что есть человек.

В правление императора Августа в далёкой Иудее родился младенец, который, став взрослым, был провозглашён Христом, Сыном Божиим, и явился основателем новой религии — христианства. О жизни Иисуса Христа и его учении мы знаем преимущественно из Нового Завета — части Библии, которую христиане считали письменным свидетельством заключения Богом нового союза — завета — с человеком; откровением, продолжающим Ветхий Завет.

Иисус Христос начал своё общественное служение после крещения, когда ему исполнилось 30 лет, т. е. в правление римского императора Тиберия. Иисус Христос пророчествовал о наступлении Царства Небесного, которое открыто нищим духом и плачущим, жаждущим правды и милостивым, миротворцам и изгнанным за правду.

е. в правление римского императора Тиберия. Иисус Христос пророчествовал о наступлении Царства Небесного, которое открыто нищим духом и плачущим, жаждущим правды и милостивым, миротворцам и изгнанным за правду.

Христианство своим исходным началом имело ветхозаветное ожидание Мессии — Божественного помазанника. Христос нёс людям религию любви и спасения, выступив против диктата иудейского закона. В раннем христианстве не следует искать систематизированного учения с догматикой и теологией. По Евангелиям,

Иисус Христос очень просто говорит о самом важном — Боге и человеке, о том, как надо жить, чтобы обрести спасение — вечную жизнь. Эта простота и великая любовь, исходившая от Христа, обращали к нему сердца людей, прежде всего простых, не способных мудрствовать, жаждущих не понять разумом, а принять душой Божественную истину.

Обращение каждого отдельного человека к Христу было всегда актом индивидуальной веры и собственного выбора, изменявшего саму духовную суть человека. Избравший Христа обретал надежду на спасение, личное бессмертие и Царство Божие. Самый последний раб мог почувствовать бесконечную силу Божественной любви и благодати. В этом личностном характере веры заключалась сила, которая помогла христианству в конце концов победить другие религии, соперничавшие с ним на заре его существования, а в исторической перспективе — стать одной из трёх мировых религий, наряду с буддизмом и исламом.

Избравший Христа обретал надежду на спасение, личное бессмертие и Царство Божие. Самый последний раб мог почувствовать бесконечную силу Божественной любви и благодати. В этом личностном характере веры заключалась сила, которая помогла христианству в конце концов победить другие религии, соперничавшие с ним на заре его существования, а в исторической перспективе — стать одной из трёх мировых религий, наряду с буддизмом и исламом.

Во II в. произошло окончательное размежевание христиан и иудеев — сторонников иудаизма — древней религии евреев. Римская администрация и интеллектуальная элита долго не различали их, рассматривая христианство лишь как одну из иудейских сект. Размежеванию христиан и иудеев способствовало вспыхнувшее в Иудее восстание. Христиане, проповедовавшие смирение и подчинение власти, его не поддержали. Римляне подавили восстание и разрушили столицу иудеев Иерусалим, а на его месте воздвигли римский город Элиа Капитолина.

Важнейшую роль в становлении христианства сыграло то, что оно обрело свою организацию — церковь. Первые общины христиан возникли в Иудее, Сирии, в Малой Азии. Во второй половине I в. они появились в Риме и на территории Италии. Эти общины были весьма демократичными, их члены называли друг друга братьями и сёстрами. Христиане собирались для совместной молитвы и трапезы, имевшей священный смысл. Формы культа и повседневного поведения христиан, которые должны были строго следовать евангельским заветам, ещё только вырабатывались.

Первые общины христиан возникли в Иудее, Сирии, в Малой Азии. Во второй половине I в. они появились в Риме и на территории Италии. Эти общины были весьма демократичными, их члены называли друг друга братьями и сёстрами. Христиане собирались для совместной молитвы и трапезы, имевшей священный смысл. Формы культа и повседневного поведения христиан, которые должны были строго следовать евангельским заветам, ещё только вырабатывались.

На раннем этапе последователями Христа становились в основном люди из социальных низов. Христиане проповедовали святую бедность, осуждали стяжательство, накопительство, собственность. Сплачивали христиан и ожидания скорого Второго пришествия Христа и конца света; необходимость держать свою веру и собрания в тайне, так как римское государство их преследовало.

В общине совершались христианские таинства — крещения и причастия (евхаристия) хлебом и вином, символизировавшими плоть и кровь Иисуса Христа. Таинства были призваны содействовать нисхождению Божественной благодати на верующего. Постепенно число таинств увеличилось до семи, включив ещё и миропомазание, исповедь, церковный брак, елеосвящение (соборование), священство.

Постепенно число таинств увеличилось до семи, включив ещё и миропомазание, исповедь, церковный брак, елеосвящение (соборование), священство.

Вначале харизматическими лидерами христиан были апостолы — ближайшие ученики Христа. Постепенно во главе христианских общин становились старейшины — пресвитеры. Их помощниками были диаконы. С укрупнением христианских общин, накоплением ими собственного имущества, расширением круга деятельности появилась необходимость не только в религиозном наставничестве, но и в административно-хозяйственном руководстве. Функции духовного пастыря и распорядителя всей жизнью общины взял на себя епископ. Начала складываться церковная иерархия. Значительную власть в своих руках концентрировал епископ общины крупного города, религиозного центра. Образовался клир — особый слой, объединявший священников, епископов, священнослужителей низших ступеней.

Во II в. на основе общин создаются устойчивые религиозные структуры, ориентированные не на временное существование в ожидании конца света, а на пребывание в земном мире. Общины превращаются в составные части особой религиозной организации — церкви, объединяющей духовенство и мирян на иерархических основаниях. Впоследствии церковью стали называть и здания, где отправляется христианский религиозный культ, со специально выделенными местами для молитвы и алтарём. Однако в самом главном понимании церковь в христианстве — это мистическая община, объединяющая всех верующих, ныне живущих, некогда живших и будущих, во главе с Христом.

Общины превращаются в составные части особой религиозной организации — церкви, объединяющей духовенство и мирян на иерархических основаниях. Впоследствии церковью стали называть и здания, где отправляется христианский религиозный культ, со специально выделенными местами для молитвы и алтарём. Однако в самом главном понимании церковь в христианстве — это мистическая община, объединяющая всех верующих, ныне живущих, некогда живших и будущих, во главе с Христом.

Во II в. христианство ещё только начинало систематизировать основы вероучения, вырабатывать догматику. Богословское обоснование христианства и его защита от нападок со стороны многочисленных противников были осуществлены апологетами (защитниками). Они пошли по пути, обозначенному ещё предтечей христианской теологии Филоном Александрийским, пытаясь соединить богословие с эллинистической философией.

Во II и III вв. накал полемики между христианами и их противниками нарастал. Римское языческое общество, терпимо относившееся ко многим чужеземным религиям, резко осуждало христианство. Оно испытывало страх перед непоколебимой верой христиан, которую не могли порушить ни муки, ни смерть. Рим в течение трёх веков подвергал христиан жестоким гонениям. Христианская церковь насчитывает десять гонений, начиная с императора Нерона, превратившего христиан в пылающие факелы, и кончая Диоклетианом, время которого церковь назвала «эрой мучеников». По империи учинялся тотальный розыск христиан.

Оно испытывало страх перед непоколебимой верой христиан, которую не могли порушить ни муки, ни смерть. Рим в течение трёх веков подвергал христиан жестоким гонениям. Христианская церковь насчитывает десять гонений, начиная с императора Нерона, превратившего христиан в пылающие факелы, и кончая Диоклетианом, время которого церковь назвала «эрой мучеников». По империи учинялся тотальный розыск христиан.

Христиане на арене цирка. Фрагмент мозаики из Туниса. II в.

С ними расправлялись на аренах цирков, пытали и казнили. Однако христиан становилось всё больше и больше. Христианство проникало во все социальные слои. Во втором десятилетии IV в. преследования христиан прекратились. В 313 г. был издан Миланский эдикт, разрешавший христианам свободно исповедовать свою религию. Для христианства наступила эпоха соборов и ересей, борьбы за «церковь торжествующую», которая завершилась союзом церкви и империи.

3. Поздняя империя. Доминат. III век стал для империи временем затяжного кризиса. Трон цезарей превратился в игрушку в руках римских легионов. За пятьдесят лет сменилось более двух десятков императоров. Солдаты, требуя новых и новых подачек, возводили на трон своих ставленников и низвергали недавних кумиров. Непрекращающаяся борьба за власть порождала гражданскую войну, опустошавшую империю.

Трон цезарей превратился в игрушку в руках римских легионов. За пятьдесят лет сменилось более двух десятков императоров. Солдаты, требуя новых и новых подачек, возводили на трон своих ставленников и низвергали недавних кумиров. Непрекращающаяся борьба за власть порождала гражданскую войну, опустошавшую империю.

Провинции провозглашали независимость от центральной власти. Сепаратизм носил не только политический, но и экономический характер. Прервались торговые связи. Провинции голодали. Население уменьшалось. Крестьяне, не имея достаточного количества орудий труда, посевного и посадочного материала, находясь под постоянной угрозой насилия, резко сократили обрабатываемые площади. Инфляция приняла невиданные размеры. Человеческая жизнь потеряла всякую цену, а «римская свобода» — всякие гарантии. Преодолеть кризис удалось лишь с установлением нового режима власти в империи.

Диоклетиан, ставший в 284 г. императором, установил правление четырёх — тетрархию, взяв себе соправителей. Сам он стал ключевой фигурой, верховным монархом, «отцом отечества». Если раньше император формально считался принцепсом — первым среди равных, хотя в реальности обладал огромной властью, то с приходом Диоклетиана император был провозглашён «богом и господином». Режим власти стали называть доминатом от латинского слова dominus — господин. Императора обожествляли, как восточных владык. Был осуществлён целый ряд реформ — административная, государственная, муниципальная, военная, судопроизводства, финансовая. Была создана Табель о рангах. Все чиновники делились на множество разрядов, каждому из них соответствовал определённый социальный статус, оплата, форма обращения.

Сам он стал ключевой фигурой, верховным монархом, «отцом отечества». Если раньше император формально считался принцепсом — первым среди равных, хотя в реальности обладал огромной властью, то с приходом Диоклетиана император был провозглашён «богом и господином». Режим власти стали называть доминатом от латинского слова dominus — господин. Императора обожествляли, как восточных владык. Был осуществлён целый ряд реформ — административная, государственная, муниципальная, военная, судопроизводства, финансовая. Была создана Табель о рангах. Все чиновники делились на множество разрядов, каждому из них соответствовал определённый социальный статус, оплата, форма обращения.

Произошли существенные изменения в экономической жизни. Начался процесс прикрепления крестьян к земле, появился колонат. Колоны получали в аренду участок земли, их вносили в ценз и приписывали к определённому месту, имению или общине. Получили распространение большие богатые владения с укреплениями, подобными замкам, принадлежавшие крупным земельным собственникам — магнатам. Это пробивались первые ростки будущих феодальных отношений.

Это пробивались первые ростки будущих феодальных отношений.

С конца Ш в. набирает силу разделение Востока и Запада империи. Константин I Великий перенёс столицу на Восток, основав второй Рим — Константинополь. Окончательный распад империи в 395 г. был воспринят всеми как событие, абсолютно естественное и неизбежное. Правление Диоклетиана и Константина стало лишь передышкой перед надвигающейся катастрофой. Гибель империи была только отодвинута, но распад поразил общество, которое уже нельзя было излечить.

Вторая половина IV в. и V в. принесли Западной Римской империи тяжелейшие испытания. Она беспрерывно подвергалась нападению варваров — готов, вандалов и других германских племён, гуннов. В V в. на её территории возникли первые варварские королевства бургундов, вандалов, свевов, франков. В 476 г. варварским вождём был низложен последний римский император юный Ромул Августул, по иронии судьбы носивший имена основателя Рима Ромула и основателя империи Августа.

Можно ли заключить, что Западная Римская империя была «убита» варварами? Скорее всего, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Варвары лишь помогли империи умереть естественной смертью, предопределённой распадом системы, основанной на рабстве, разложением государственных и социальных институтов, ослаблением центральной власти и нарушением связей между провинциями. Люди утратили желание трудиться и созидать, гордиться своим отечеством и званием римского гражданина.

Варвары лишь помогли империи умереть естественной смертью, предопределённой распадом системы, основанной на рабстве, разложением государственных и социальных институтов, ослаблением центральной власти и нарушением связей между провинциями. Люди утратили желание трудиться и созидать, гордиться своим отечеством и званием римского гражданина.

Христианство, возникшее в недрах империи, сначала подтачивало религиозное и духовное единство империи, основывавшееся на римском язычестве. Оно заставляло римлян относиться с осуждением к римской истории, которую представляло как череду непрекращавшихся злодеяний. А затем церковь вступила в борьбу с императорской властью за политическое господство.

Трагическая гибель Рима показала, что народ, утративший нравственные ориентиры, питавшиеся его древними устоями и патриотизмом, духовно слабеет и никакое войско уже не способно его защитить.

4. Римское право. Одним из важнейших достижений римской цивилизации было право. Правовое регламентирование охватывало почти все стороны жизни римлян. Римское право лежит в основе многих последующих систем права, вплоть до современных.

Римское право лежит в основе многих последующих систем права, вплоть до современных.

Со времени принятия законов Двенадцати таблиц в середине V в. до н. э. правовое регулирование становится непреложным условием существования государства и осуществления прав римского гражданина. И если правовые нормы и законы менялись, развивались, неоднократно принимались новые и отменялись устаревшие, то отношение к праву как к основополагающей части римской государственности неизменно сохранялось и в республиканские, и в имперские времена.

Уважение к праву, наряду с религиозным благочестием и преклонением перед обычаями предков, важнейший элемент римского социального менталитета.

Римские граждане, как правило, разрешали возникавшие между ними конфликты в суде. Основам права и составлению судебных речей обучали в школах, существовали и специальные юридические учебные заведения.

Огромный общественный резонанс получали процессы, имевшие политический оттенок.

Изменение формы римского государства, установление империи повлекли за собой и изменение характера и содержания права. Субъект права превращался из гражданина в подданного, исчезал принцип правового равенства. Менялся характер суда и наказания. Огромное число дел переходило из ведения назначаемых судей непосредственно к магистратам, что бюрократизировало судебный процесс. Однако именно в императорскую эпоху римское право обретает свои классические формы, становится стройной системой. Возникнув как право гражданской общины, оно превратилось в универсальное право мировой державы.

Субъект права превращался из гражданина в подданного, исчезал принцип правового равенства. Менялся характер суда и наказания. Огромное число дел переходило из ведения назначаемых судей непосредственно к магистратам, что бюрократизировало судебный процесс. Однако именно в императорскую эпоху римское право обретает свои классические формы, становится стройной системой. Возникнув как право гражданской общины, оно превратилось в универсальное право мировой державы.

Римский форум

Созданию совершенной и гибкой системы права способствовала деятельность нескольких поколений талантливых юристов. Они также сыграли исключительную роль в разработке и практических рекомендациях применения юридических презумпций (предположений), особенно в уголовном и процессуальном праве. В частности, была сформулирована презумпция невиновности.

Главную часть римского права составляло гражданское, или цивильное, право. Оно и было первоначально правом римских граждан. Его дополняло «право народов», относящееся к чужеземцам.

Чрезвычайно дифференцированным было у римлян правовое отношение к вещам. В вещном праве важнейшее значение придавалось двум основополагающим институтам — владению и собственности. Было сформулировано общее понятие собственности как общего правового господства над вещью — вплоть до её уничтожения.

Особую часть права составляло государственное право. Оно регламентировало положение Рима как столицы мировой империи, трактовало комплекс правовых вопросов, связанных с общественной пользой, магистратами, жрецами, священнодействиями.

Самая полная кодификация римского права была осуществлена уже после падения Западной Римской империи в VI в. в Восточной Римской империи (Византии) при Юстиниане.

Честолюбивый император, стремясь возродить римскую мировую державу, решил подвести под это правовую основу. Под руководством придворного юриста Трибониана была создана специальная комиссия для подготовки к изданию свода права. Этот свод в XVI в. получил название Corpus juris civilis (Свод гражданского права).

Свод гражданского права позволил донести до наших дней огромное богатство римской правовой науки, показать аналитическое совершенство толкований всевозможных юридических казусов. Эти толкования до настоящего времени считаются лучшей школой для подготовки правоведов.

Римская система права стала одной из важнейших основ не только всех последующих систем права, но и самой европейской цивилизации, декларирующей приоритет гуманистических ценностей и прав человека.

Дайте определение понятиям и приведите примеры их использования в исторической науке: империя, принципат, доминат, христианство.

1. Выделите характерные черты эпох принципата и домината в истории Римской империи. Определите их сходство и различия. Результаты работы оформите в таблицу.

2. Охарактеризуйте значение римских завоеваний для покорённых народов. Можно ли дать им однозначную оценку?

3. Какими художественными средствами была реализована идея величия и могущества Римской империи? Можете ли вы привести примеры использования подобных средств в Новейшей истории?

4. Что способствовало распространению христианства среди широких слоёв населения Римской империи? Какие слои населения первыми приняли новую веру и почему?

Что способствовало распространению христианства среди широких слоёв населения Римской империи? Какие слои населения первыми приняли новую веру и почему?

5. Какие элементы феодальных отношений зарождались в поздней Римской империи?

6. По карте (с. 106) определите, где прошла граница, разделяющая Римскую империю на Западную и Восточную. Какие последствия это имело для развития античного мира?

7. Используя карту, определите одну из причин упадка Западной Римской империи. Какие ещё факторы привели к падению империи? Было ли оно неизбежным?

1. В чём отличие империи от республики? Обоснуйте неизбежность установления империи в Риме.

2. Почему философия стоиков была популярна в Римской империи?

3. Можно ли считать христианство религией «осевого времени»? Своё мнение обоснуйте.

4. Чем отличалось античное понимание места человека в обществе и государстве от христианского?

5. Какие римские правовые нормы действуют в современном праве?

6. В какой мере римское наследие явилось основой европейской цивилизации?

Практическая работа

Римское право

Цель работы. Выявить значение римского права в истории европейского права.

Выявить значение римского права в истории европейского права.

Источники. Законы вавилонского царя Хаммурапи (с. 40—42) Законы Двенадцати таблиц (с. 100). Цицерон. Об обязанностях (с. 101). Формулы римских юристов (с. 101—102).

Вопросы и задания

1. Сравните по текстам законов Хаммурапи и формулам римских юристов, что (или кто) являлось источником права на Востоке и в Риме. Каково было его главное назначение? Заполните сравнительную таблицу. Сделайте вывод о различиях. Как это связано с типами государственного устройства? 2. Какова роль права в римском обществе? Было ли сходство в отношении к праву на Востоке и в Римской империи? 3. Что такое право в понимании римлян? Как трактуется это понятие в современном праве? (В случае необходимости обратитесь к юридическому словарю.) 4. В каком источнике описано римское судопроизводство? Какой его принцип является важным в современной западной судебной системе? 5. Каким понятием мы можем заменить выражения «разум природы» и «закон божеский и человеческий» в трактате Цицерона? Как они соотносятся с правом? В чём их сходство и различия? 6. Какие отрасли права выделены в источниках? 7. Что римляне понимали под частным правом? Приведите примеры. Какие современные отрасли права соответствуют римскому частному праву? 8. Как вы думаете, был ли в законах Хаммурапи (или других древневосточных законах) раздел, посвящённый частному праву? Обоснуйте своё мнение.

Какие отрасли права выделены в источниках? 7. Что римляне понимали под частным правом? Приведите примеры. Какие современные отрасли права соответствуют римскому частному праву? 8. Как вы думаете, был ли в законах Хаммурапи (или других древневосточных законах) раздел, посвящённый частному праву? Обоснуйте своё мнение.

Эхо эпохи

Законы Двенадцати таблиц

Таблица I

1. Если вызывают [кого-нибудь] на судоговорение, пусть [вызванный] идёт. Если [он] не идёт, пусть [тот, кто вызвал] подтвердит [свой вызов] при свидетелях, а потом ведёт его насильно.

2. Если [вызванный] измышляет отговорки [для неявки] или пытается скрыться, пусть [тот, кто его вызвал] наложит на него руку.

3. Если препятствием [для явки вызванного на судоговорение] будет его болезнь или старость, пусть [сделавший вызов] даст ему вьючное животное. Повозки, если не захочет, предоставлять не обязан.

4. Пусть поручителем [на судоговорении] за живущего своим хозяйством будет [только] тот, кто имеет своё хозяйство. За не имеющего хозяйства гражданина поручителем будет тот, кто пожелает…

За не имеющего хозяйства гражданина поручителем будет тот, кто пожелает…

7. Если [стороны] не приходят к соглашению, пусть [они] до полудня сойдутся для тяжбы на форуме или публичном месте на площади. Пусть обе присутствующие стороны по очереди защищают [своё дело].

8. После полудня [магистрат] утвердит требование той стороны, которая присутствует [при судоговорении].

9. Если [на судоговорении] присутствуют обе стороны, пусть заход солнца будет крайним сроком [судоговорения].

Какие правила судопроизводства описаны в законах Двенадцати таблиц? Справедливы ли они?

Цицерон

«Об обязанностях». Фрагмент

…И не только природой, то есть правом народов, но и законами народов, на каковых в отдельных гражданских общинах держится государственный строй, таким же образом установлено, что ради своей выгоды не дозволено причинять вред ближнему. Вот каково назначение, вот какова воля законов: узы между гражданами неприкосновенны; тем, кто разрывает их, законы грозят смертью, казнью, изгнанием, заточением в тюрьму, денежной пеней. И в гораздо большей мере нас к этому приводит сам разум природы, который есть закон божеский и человеческий. Кто захочет повиноваться ему (а ему будут повиноваться все те, кто захочет жить по велению природы), тот никогда не позволит себе пожелать чужого достояния и взять себе то, что отнял у ближнего…

И в гораздо большей мере нас к этому приводит сам разум природы, который есть закон божеский и человеческий. Кто захочет повиноваться ему (а ему будут повиноваться все те, кто захочет жить по велению природы), тот никогда не позволит себе пожелать чужого достояния и взять себе то, что отнял у ближнего…

В чём, по мнению Цицерона, назначение законов? Почему люди не могут добровольно подчиниться разуму природы?

Формулы римских юристов

Право есть наука о добром и справедливом. Цельс.

Правовые установления существуют не для отдельных лиц, но имеют общее значение. Ульпиан.

Всё право введено соглашением, или установлено необходимостью, или закреплено обычаем. Модестин.

Правопорядок Римского государства заключается в законах, плебисцитах, сенат-консультах, конституциях принцепсов, эдиктах тех, кто наделён правом их издавать, и высказываниях знатоков права. Гай.

Право, которое каждый народ установил для себя, является его собственным правом и называется как бы собственным правом данного государства. Гай.

Гай.

Право, которое в каждом государстве, полезно всем или многим. Папиниан.

Гражданское право не отделяется всецело от естественного права или права народов, но и не подчиняется ему полностью; итак, если мы добавим что-либо к общему праву или что-либо уберём из него, то возникает наше собственное право. Ульпиан.

Не должен быть обманут тот, кто руководствуется общим правом. Папиниан.

То, что установилось между всеми людьми как естественный принцип сосуществования и что всеми сохраняется совершенно одинаково, называется правом народов. Гай.

Частное право относится к пользе отдельных лиц… делится на три части, ибо составлено из предписаний естественного права, права народов и цивильного права. Ульпиан.

В чьих интересах устанавливается право данного государства?

1. Составьте синхронистическую таблицу важнейших событий истории Древнего мира.

2. Выделите пять наиболее значимых с точки зрения последующего развития человечества достижений Древнего мира и обоснуйте свой выбор.

3. Проведите исследование на тему «Античные сюжеты и архитектурные формы в искусстве последующих эпох» (на примере живописи, скульптуры или архитектуры).

4. Создайте проект электронной энциклопедии «Происхождение мира и человека в мифологии народов Древнего мира».

5. Подготовьте электронную презентацию о наиболее значительной, с вашей точки зрения, личности Древнего мира.

Выберите одно из высказываний и изложите свою точку зрения по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые аргументы для обоснования своей позиции.

«В эту эпоху («осевое время») были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех направлениях совершался переход к универсальности» (К. Ясперс. Смысл и назначение истории).

«Господство на море позволило афинянам… благодаря обширным внешним контактам обнаружить новые источники богатства… именно эти богатства… стали экономической основой политической, духовной, художественной культуры, сделавшей Афины «школой Эллады» (А. Тойнби. Постижение истории).

Тойнби. Постижение истории).

«Европейская, а во многом и мировая цивилизация построена на античном фундаменте. Это не только художественный образ, но сама подлинная реальность» (А. И. Немировский, Л. С. Ильинская, В. И. Уколова. Античность: история и культура).

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаОглавление

Фонд конституционных прав

ФОНД КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

Билль о правах в действии

Осень 2007 г. (Том 23, № 3)

Справедливость

Восстание виски и Новая Американская Республика | Цицерон: защитник Римской республики | «Справедливость как честность»: Джон Ролз и его теория справедливости

Цицерон: защитник Римской республики

Цицерон был римским оратором, юристом, государственным деятелем и философом. Во времена политической коррупции и насилия он писал о том, что он считал идеальной формой правления.

Во времена политической коррупции и насилия он писал о том, что он считал идеальной формой правления.

Родившийся в 106 г. до н. э. Марк Туллий Цицерон происходил из богатой семьи землевладельцев. Но он не был из одной из старых патрицианских семей, обладавших большей частью политической власти в Римской республике. Он изучал право и риторику (публичные выступления и письмо) у знаменитого римского оратора и государственного деятеля.

В молодости Цицерон был свидетелем того, как многие великие ораторы выступали на судебных процессах на римском форуме под открытым небом. Они вдохновили его на поиск известности и славы в качестве судебного защитника (тип раннего юриста) и политического лидера.

Цицерон вместе с друзьями детства, такими как Юлий Цезарь, вырос, когда Римскую республику начали охватывать политические кризисы. Революционеры установили республику более 400 лет назад, когда они свергли последнего римского царя.

Римская республика, как она развивалась на протяжении веков, пыталась удовлетворить политические требования двух основных групп граждан. Первыми были старые аристократические семьи и их союзники из высшего сословия, в том числе Цицерон. Во вторую группу входили все остальные, простолюдины. Вместе они составляли «народ».

Первыми были старые аристократические семьи и их союзники из высшего сословия, в том числе Цицерон. Во вторую группу входили все остальные, простолюдины. Вместе они составляли «народ».

В Римской республике существовала тщательно продуманная система сдержек и противовесов, чтобы не допустить, чтобы один человек или один класс контролировали правительство. Например, хотя важные правительственные чиновники обычно принадлежали к высшим классам, собрание «народа» избирало их сроком на один год.

Вместо короля республика поставила править двух «консулов». Теоретически они заменили короля на посту главы государства. Однако их основная задача заключалась в том, чтобы обеспечить соблюдение воли Сената. Каждый консул мог наложить вето на акт другого. Самое главное, они взяли на себя командование армией в военное время.

Сенат был центром власти в Римской республике. Каждый человек, занимавший пост одного из главных выборных должностных лиц, становился пожизненным членом Сената. Сенаторы устанавливают политику правительства и обсуждают предложенные законы. Но когда Сенат принимал закон, народное собрание должно было одобрить его, прежде чем он стал законом.

Сенаторы устанавливают политику правительства и обсуждают предложенные законы. Но когда Сенат принимал закон, народное собрание должно было одобрить его, прежде чем он стал законом.

В еще одной проверке власти 12 выборных трибунов представляли интересы простолюдинов. Трибуны могли предлагать законы Сенату и накладывать вето на любые его действия.

Именно так должна была работать Римская республика. Однако ко времени Цицерона систему подорвал ряд фатальных слабостей. Богатые римляне обычно подкупали избирателей и присяжных заседателей. Губернаторы (обычно отставные консулы) вымогали деньги у жителей своих провинций. Военные периодически использовали свои армии для поддержки политических требований.

Одна особенность Римской республики работала на то, чтобы власть попала в руки одного человека. Во время войны и других чрезвычайных ситуаций Сенат мог назначать диктатора с неограниченными полномочиями на шестимесячный срок. После этого периода власть диктатора закончилась. Однако в 83 г. до н. э. Сулла, римский полководец, вынудил сенат назначить его диктатором на неопределенный срок. Затем он казнил тысячи римлян из высшего сословия, чтобы закрепить свою власть.

Однако в 83 г. до н. э. Сулла, римский полководец, вынудил сенат назначить его диктатором на неопределенный срок. Затем он казнил тысячи римлян из высшего сословия, чтобы закрепить свою власть.

24-летний Цицерон был свидетелем всего этого.

Спаситель Республики

В 81 году Цицерон начал свою карьеру в качестве судебного адвоката. На большинстве судебных процессов он выступал в защиту по уголовным делам. Цицерон изучал жесты и манеру речи актеров, чтобы получить преимущество. Вскоре его ораторские способности сделали Цицерона ведущим придворным адвокатом в Риме. Благодарные клиенты сделали Цицерона богатым человеком.

В 27 лет Цицерон женился на женщине из богатой семьи, но затем покинул Рим, чтобы изучать философию и шлифовать свое ораторское искусство в Греции. Когда Цицерон вернулся в 77 г., Сулла отказался от своей диктатуры и вскоре умер.

В 30 лет Цицерон решил начать политическую карьеру. Его целью было стать консулом. Политики обычно должны были подняться по политической лестнице, выиграв выборы на несколько государственных должностей в определенном порядке, прежде чем баллотироваться в консулы.

Политики обычно должны были подняться по политической лестнице, выиграв выборы на несколько государственных должностей в определенном порядке, прежде чем баллотироваться в консулы.

Цицерон выиграл все свои выборы, а затем провел кампанию за одну из должностей консула в 64 году. Он баллотировался как «Новый человек», что означало, что он не имел преимущества происхождения из одной из старых патрицианских семей. Он зависел от своего красноречия, репутации придворного адвоката и честности. Главный противник Цицерона, высокомерная аристократка по имени Катилина, выступала за списание всех долгов, в том числе своих собственных. Многие считали, что он участвовал в нескольких убийствах. Цицерон обвинил его в том, что он «пропитан кровью».

Цицерон выиграл с большим отрывом. Катилина был так зол, что задумал насильственный захват власти. Когда Цицерон вступил в должность, он узнал о заговоре и получил от Сената «чрезвычайные полномочия» для защиты Республики. Катилина бежал из города, но его старшие лейтенанты по глупости записали детали своего плана убить всех сенаторов. Когда это попало в руки Цицерона, он арестовал пятерых лидеров заговора.

Когда это попало в руки Цицерона, он арестовал пятерых лидеров заговора.

Цицерон хотел немедленно казнить пятерых лидеров из-за действовавшего тогда чрезвычайного положения. Однако римское право обычно требовало судебного разбирательства перед вынесением смертного приговора. Цезарь, генерал и член Сената, сказал, что казнь без суда создаст плохой прецедент. Но большинство сенаторов в конце концов согласились с Цицероном. Он лично руководил казнью мужчин, и Сенат провозгласил его спасителем республики. Цицерон полностью наслаждался славой.

Цезарь, избранный консулом на 59 год, объединился с двумя другими полководцами, Помпеем и Крассом. С тысячами солдат позади них трое военных, называемых «Триумвиратом», запугали Сенат своими политическими требованиями. Они также просили Цицерона присоединиться к ним, но он отказался, полагая, что Триумвират представляет угрозу для Республики.

После завершения своего года в качестве консула Цезарь повел свои войска на борьбу с восстаниями в Галлии (которая охватила сегодняшнюю Францию, Бельгию и северную Италию). Несмотря на это, Триумвират оставался мощной силой в римской политике.

Несмотря на это, Триумвират оставался мощной силой в римской политике.

Идеальное правительство Цицерона.

Цицерон возобновил свою пробную работу, но его политическая карьера застопорилась. Он решил обратиться к письму как к способу влиять на общественные дела.

В 56 году Цицерон написал две важные книги о правительстве, известные сегодня как «Законы » и «Республика». Он написал эти книги в форме диалогов, дискуссий в кругу друзей по образцу более ранних работ греческого философа Платона. Цицерон писал на свитках папируса и публиковал свои сочинения, используя обычную практику их копирования рабами.

В этих двух книгах Цицерон хотел восстановить республику в ее неиспорченной и наиболее истинной форме, которая, по его мнению, существовала несколькими поколениями ранее. Он намеревался убедить хороших и благородных людей активно участвовать в общественных делах. Он утверждал, что политика — самая почетная из всех профессий. Его идеи не были новыми. Он опирался на греческие и римские писания, многие из которых впоследствии были утеряны.

Его идеи не были новыми. Он опирался на греческие и римские писания, многие из которых впоследствии были утеряны.

В «Законах», Цицерон исследовал свою концепцию естественного права. «Закон есть высший разум, — писал он, — внедренный в природу, который повелевает делать то, что должно делаться, и запрещает противоположное». Таким образом, естественный закон является проводником правильного и неправильного в человеческих делах.

Поскольку разум «несомненно общий для всех нас», утверждал Цицерон, закон природы «вечен и неизменен, во все времена обязателен для всех народов». Цицерон предупреждал, что для людей «никогда не было морально правильным» издавать законы, нарушающие естественный закон.

Без законов, рассуждал Цицерон, не может быть ни государства, ни правительства. Что еще более важно, продолжил он, должно быть равенство перед законом без каких-либо особых исключений. По его словам, это необходимо для справедливости, которая, в свою очередь, необходима для успешного функционирования правительства.

В г. «Республика » Цицерон утверждал, что законов недостаточно для справедливого государства. Также должна быть свобода. «Но если свободой не пользуются в равной степени все граждане, — заявил он, — то это вовсе не свобода». Следовательно, свобода не может существовать, если «народ не имеет верховной власти» в правительстве.

Цицерон искал идеальную форму правления для поддержания естественного закона, установления справедливости и обеспечения свободы. Он начал с изучения трех «хороших состояний» и их извращенных форм, описанных ранее греческим историком Полибием.

Цицерон считал, что лучшим из хороших государств является монархия, но король может превратиться в тирана. Цицерон также одобрял аристократию, правление лучших людей, но она была уязвима для заговоров фракций, стремящихся захватить власть (олигархия). По мнению Цицерона, худшим из хороших государств была демократия, в которой все люди принимали непосредственное участие в управлении государством. В конечном итоге это привело к власти толпы.

В конечном итоге это привело к власти толпы.

Цицерон пошел дальше Полибия в описании цикла форм правления. «Правительство, таким образом, перебрасывается, как мяч, — писал Цицерон, — тираны получают его от королей, от тиранов оно переходит либо к аристократам, либо к народу, а от народа — к олигархам или тиранам». Поэтому он пришел к выводу, что все три хороших состояния были порочными и нестабильными.

Тем не менее, Цицерон признавал, что у каждого хорошего состояния есть свои достоинства. Король мог действовать быстро и решительно в чрезвычайной ситуации. Люди в условиях демократии пользовались свободой на равных правах. Аристократы обладали опытом и мудростью.

Цицерон предположил, что идеальное правительство «формируется путем равного баланса и смешения» монархии, демократии и аристократии. Он утверждал, что в этом «смешанном государстве» члены королевской семьи, лучшие люди и простые люди должны играть свою роль.

В отличие от многих политических философов до него, Цицерон был опытным политиком и имел рабочую модель своего «смешанного государства». Это была Римская республика с ее консулами (соправителями), сенатом (аристократы) и демократическими собраниями (простолюдины).

Это была Римская республика с ее консулами (соправителями), сенатом (аристократы) и демократическими собраниями (простолюдины).

Цицерон утверждал, что для достижения своего идеального правительства римлянам нужно было только восстановить республику в ее прежней совершенной форме. Он предложил усилить аристократических консулов и сенат за счет демократических собраний. Но реформы Цицерона мало что сделали для борьбы с растущими силами, угрожавшими существованию республики.

Падение республики

Самой большой угрозой, с которой столкнулась Римская республика, были честолюбивые военные, особенно Триумвират. Когда Красс погиб в катастрофической войне в восточной империи, Помпей и Цезарь замышляли захватить власть в Риме, и разразилась гражданская война.

В 49 году Цезарь повел свои легионы в Италию из Галлии, чтобы противостоять Помпею. Опасаясь Цезаря, сенат сделал Помпея единственным консулом. Помпей, однако, бежал в Грецию, сопровождаемый Цезарем и его близким союзником, Марком Антонием. Цицерон, который сначала хотел быть нейтральным посредником между двумя генералами, в конце концов решил присоединиться к Помпею, поскольку его поддерживал Сенат.

Цицерон, который сначала хотел быть нейтральным посредником между двумя генералами, в конце концов решил присоединиться к Помпею, поскольку его поддерживал Сенат.

В 48 году Цезарь уничтожил в бою легионы Помпея. Помпей искал убежища от египтян, но они казнили его, думая, что это понравится Цезарю.

Напуганный сенат сделал Цезаря диктатором, но многие опасались, что он захочет стать королем, что положит конец республике. Цицерон примирился с Цезарем, но был подавлен судьбой республики. Он обратился к написанию работ по философии под влиянием стоиков и других греческих мыслителей.

15 марта 44 г. до н.э. заговор из 60 сенаторов во главе с Кассием и Брутом зарезал Цезаря в сенате. Цицерон не был заговорщиком, но был свидетелем убийства. После этого Брут поздравил Цицерона с тем, что он снова получил свободную республику. Цицерон считал, что убийство Цезаря спасло Республику.

Друг Цезаря Марк Антоний, который был консулом, начал брать на себя ответственность и настроил общественное мнение против заговорщиков, вынудив Кассия и Брута бежать из Италии. Вскоре стало ясно, что Антоний использовал имя Цезаря, чтобы взять под свой контроль Рим.

Вскоре стало ясно, что Антоний использовал имя Цезаря, чтобы взять под свой контроль Рим.

В возрасте 60 лет Цицерон снова занял центральное место в сенате и выступил с серией из более чем десятка речей против Антония, призывая сенат объявить ему войну. «Я защищал республику в молодости, — воскликнул он, — я не брошу ее и теперь, когда я стар».

Приемный 19-летний сын Цезаря и наследник, Октавиан, набирал армию и предложил сторону Цицерона и Сената против Антония. Цицерон ухватился за этот шанс еще раз спасти республику. Он думал, что может использовать подростка, а затем уволить его. Цицерон заметил другу: «Молодого человека нужно похвалить, почитать, а затем избавиться».

Но Октавиан закончил тем, что использовал Цицерона и Сенат, чтобы проложить себе путь к союзу с Антонием и другим генералом, создав Второй Триумвират. Они согласились разделить западную империю между собой и поместили сотни сенаторов и других дворян на казнь. Антоний настоял на включении Цицерона.

В ноябре 43 года Цицерон удалился на свою приморскую виллу, намереваясь отплыть в Грецию. Группа вооруженных людей, посланная Антонием, догнала его и перерезала ему горло. Антоний приказал прибить голову и руки Цицерона к трибуне оратора на Форуме.

В конце концов Октавиан победил Кассия, Брута и Антония в битве. Приняв титул императора Цезаря Августа, он правил как король. Римская республика умерла.

Август запретил произведения Цицерона. Однажды, по словам римского биографа Плутарха, Август застал своего внука за чтением одной из книг Цицерона. Август взял книгу у мальчика и долго читал из нее. Затем он сказал: «Мое дорогое дитя, это был красноречивый человек и патриот».

Для обсуждения и написания

1. Как вы думаете, что было самым большим достижением Цицерона? Почему?

2. Сравните концепцию «смешанного государства» Цицерона с формой правления Соединенных Штатов.

3. Напишите Цицерону письмо, обсуждая, в чем, по вашему мнению, он поступил правильно, а в чем ошибся, пытаясь спасти Римскую республику.

Для дальнейшего чтения

Эверитт, Энтони. Цицерон, Жизнь и времена величайшего политика Рима. Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 2002.

Уильямс, Роуз. Цицерон Патриот. Воконда, Иллинойс: Больчази-Кардуччи, 2004.

АКТИВНОСТЬ

Слова Цицерона

А. Ниже перечислены шесть цитат из речей и сочинений Цицерона. Сформируйте шесть групп, чтобы каждая обсудила одну цитату и ответила на следующие вопросы о ней:

1. Что имеет в виду Цицерон?

2. Актуальны ли сегодня слова Цицерона? Почему или почему нет?

3. Вы согласны или не согласны с Цицероном? Почему?

B. Каждая группа должна сообщить свои ответы всему классу.

Цитаты из сочинений Цицерона

1. «Нет ничего более редкого среди людей, чем искусный оратор».

2. «Ни одно место не укреплено так сильно, чтобы деньги не могли его захватить».

3. «Законы молчат во время войны».

4. «Нет ничего ненадежнее людей».

5. «Всех нас привлекает похвала, а лучших людей особенно мотивирует слава».

6. «Действительно, нет более уродливого государства, чем то, в котором самые богатые люди считаются лучшими».

Цицерон и основания естественного права – Беседы о Минерве

Цицерон – самый важный из римских философов; римский платоник и стоик, он несет ответственность за попытку синтезировать направления платонической и стоической мысли в связный свод преимущественно политической философии. Не будет преувеличением утверждать, что Цицерон является первым синтетическим политическим философом и вторым систематическим политическим философом в западной традиции после Платона. Истоки классического естественного права и права содержатся в книгах 9 в.0009 Законы , из которых первая книга является самой важной и влиятельной. Те, кто хорошо знаком с католической традицией естественного права, от Августина до Фомы Аквинского и далее, могут найти резонанс и наткнуться на то, почему католики в целом высоко ценили Цицерона. (Его латинская проза так же замечательна, как и его мысли.)

(Его латинская проза так же замечательна, как и его мысли.)

Есть несколько вещей, которые нужно знать о Цицероне в связи с его более широкой философской антропологией, что важно при чтении Законов . Он был, подобно Платону и Аристотелю, монотеистом. Он находил «языческую» религию полезной только в той мере, в какой она обеспечивала стабильность и наследие, но он в значительной степени находил действительные учения языческих культов недостаточными по сравнению с «истинным Богом» Разума; при этом он никогда не выступал за отмену римского пантеона, потому что знал, что лучше не оскорблять плебеев, которых легко довести до безумия. Гуманизм Цицерона и теория естественного права связаны с его монотеизмом (или, по крайней мере, с его идеей, что высший Бог есть Бог Разума) и пониманием — во многом как в католицизме — что люди являются причастниками божественной природы через дар разума. Следовательно, гуманизм Цицерона коренится в примате Логоса, или Разума, который является даром божественного и делает нас подобными Богу.

*

Для Цицерона, согласно теории естественного права, то, что составляет естественный закон, является управляющей силой, стоящей за человеческими действиями. В то время как счастье, или онтологическое процветание, является телосом человеческого существования в уме Цицерона, то, что позволяет нам достичь этой цели, — это сам разум. Как Цицерон через персонажа «Марка» в « Законах » утверждает: «Нет темы, которая бы так ясно выявляла, что природа даровала человеку, сколько превосходных вещей содержит человеческий разум… какой фактор объединяет людей и что между ними существует естественное общение». Это начало исследования Цицероном законов природы, божественного дара разума и того, почему именно разум позволяет людям двигаться к совершенству.

Соответственно, естественный закон у Цицерона — это то, что объединяет человечество в едином духе. Этот общий дух связан с недостатком мудрости и знания, что проявляется главным образом в общем даре рассуждения, присущем всем людям. Кроме того, естественный закон объединяет человечество через справедливость и счастье. Естественный закон и разум носят коммунитаристский характер и нацелены на коммунитарную добродетель: тесное и глубокое участие с другими в общем проекте, называемом родиной или отечеством. Это обычно помнят как теорию «классического естественного права», в которой естественный закон может быть достаточно понят разумом и что в этом понимании естественного закона — которое является объятием своей природы — конец нашего существования (счастье) может быть достигнут. проявиться.

Кроме того, естественный закон объединяет человечество через справедливость и счастье. Естественный закон и разум носят коммунитаристский характер и нацелены на коммунитарную добродетель: тесное и глубокое участие с другими в общем проекте, называемом родиной или отечеством. Это обычно помнят как теорию «классического естественного права», в которой естественный закон может быть достаточно понят разумом и что в этом понимании естественного закона — которое является объятием своей природы — конец нашего существования (счастье) может быть достигнут. проявиться.