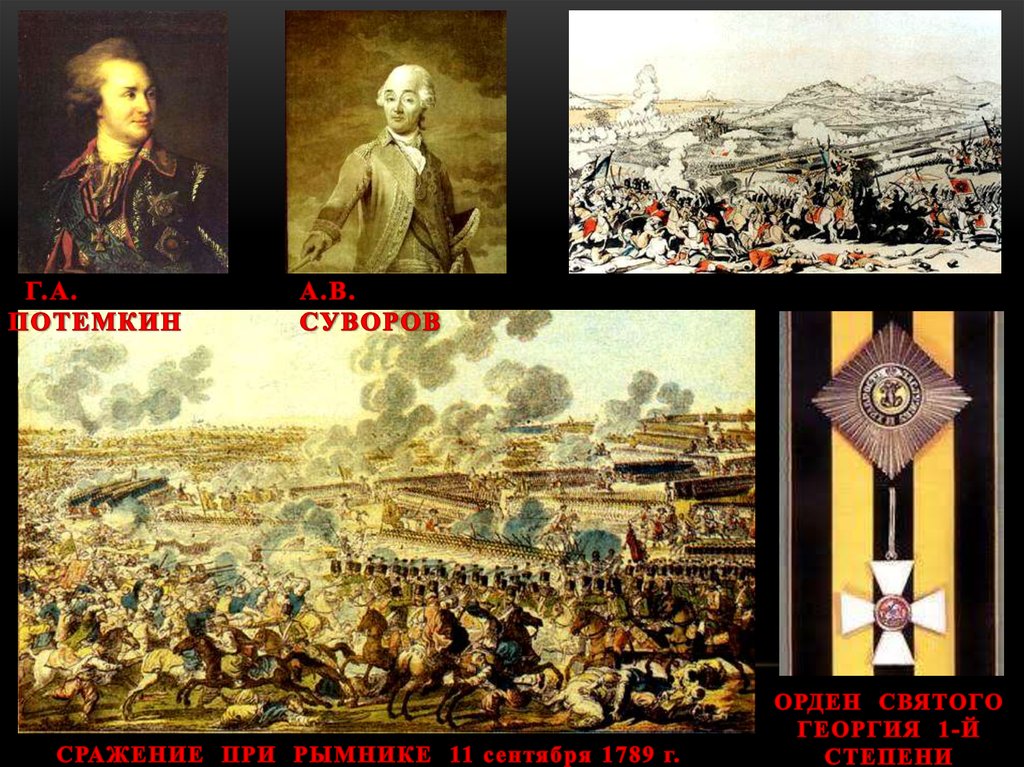

Сражение при Рымнике в сентябре 1789 года

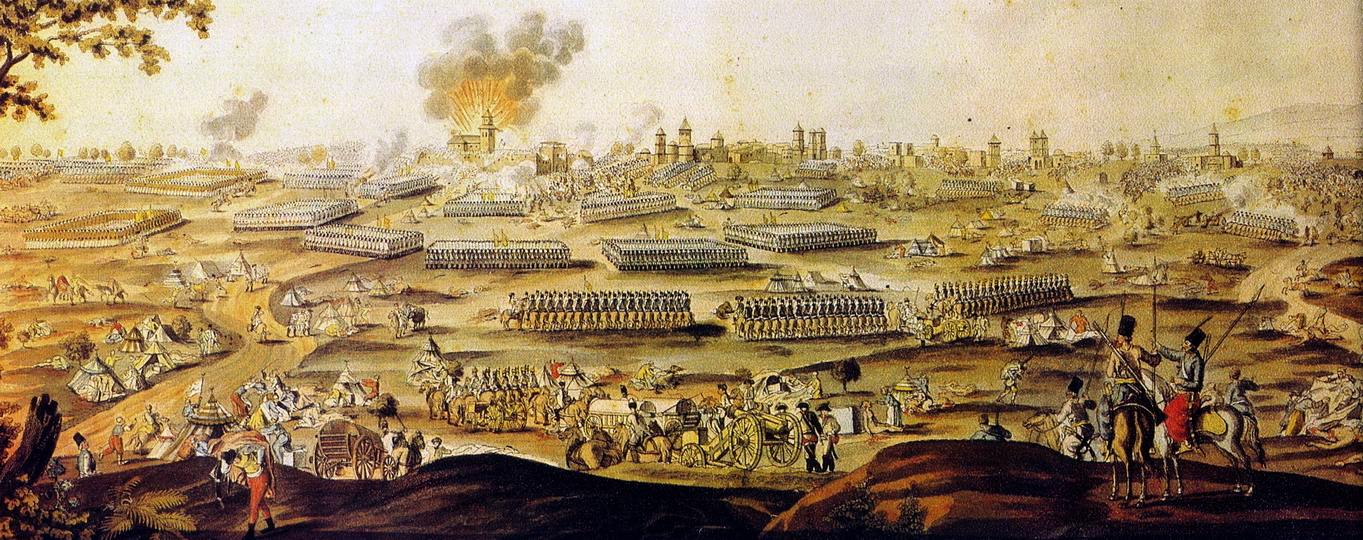

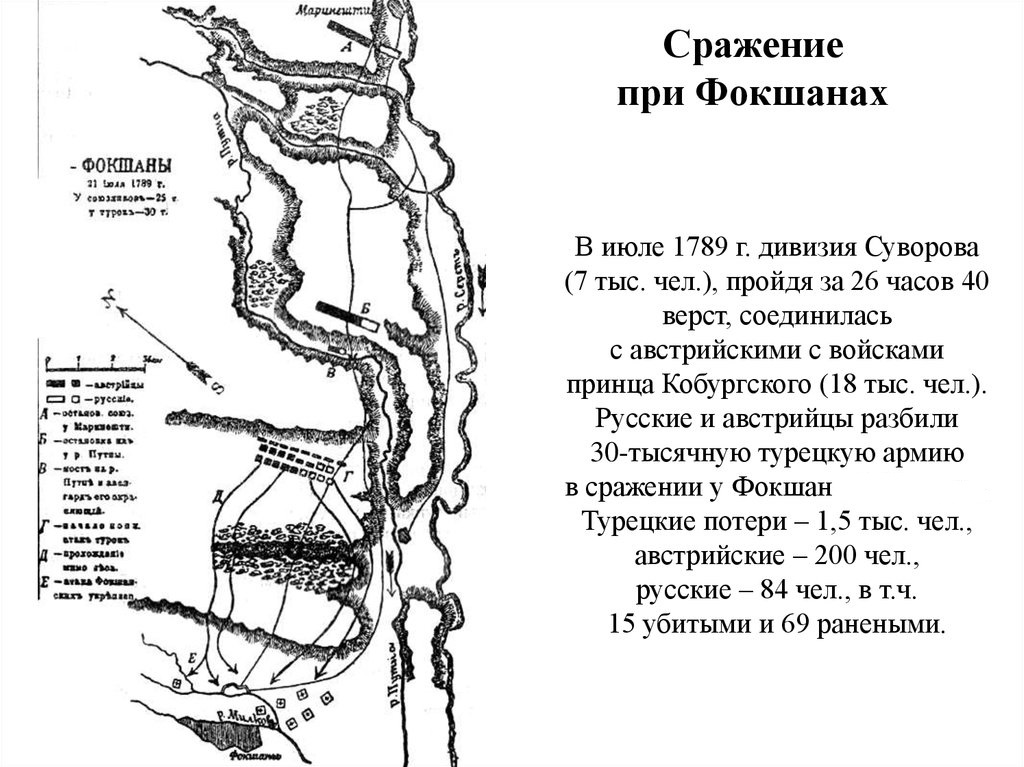

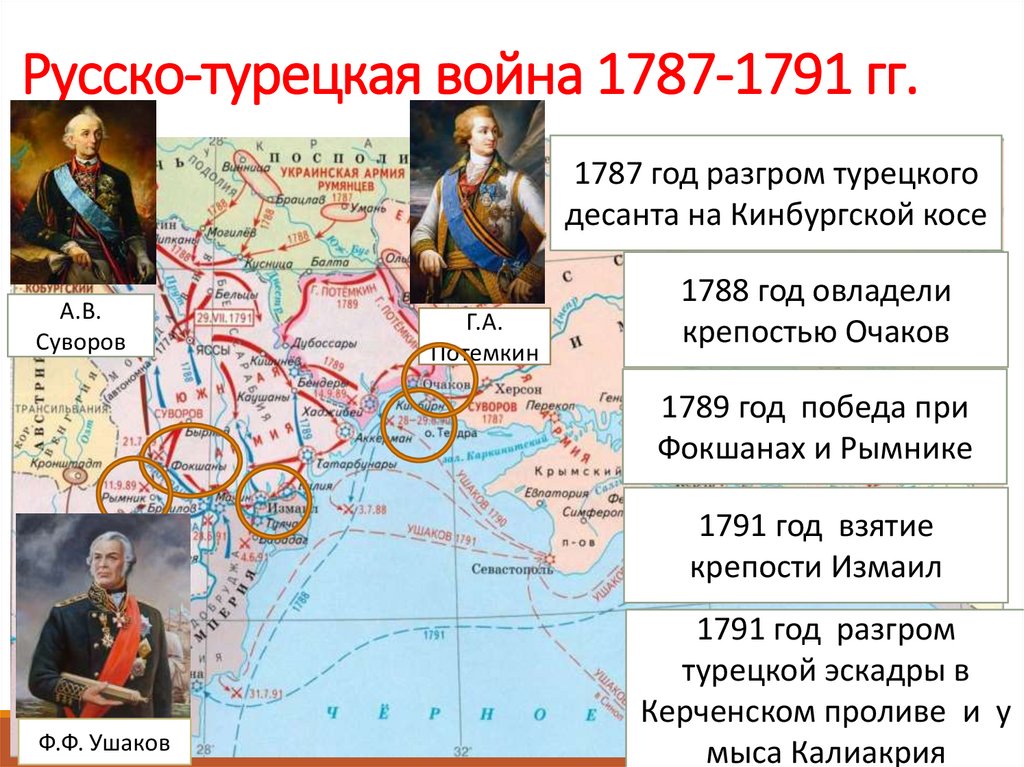

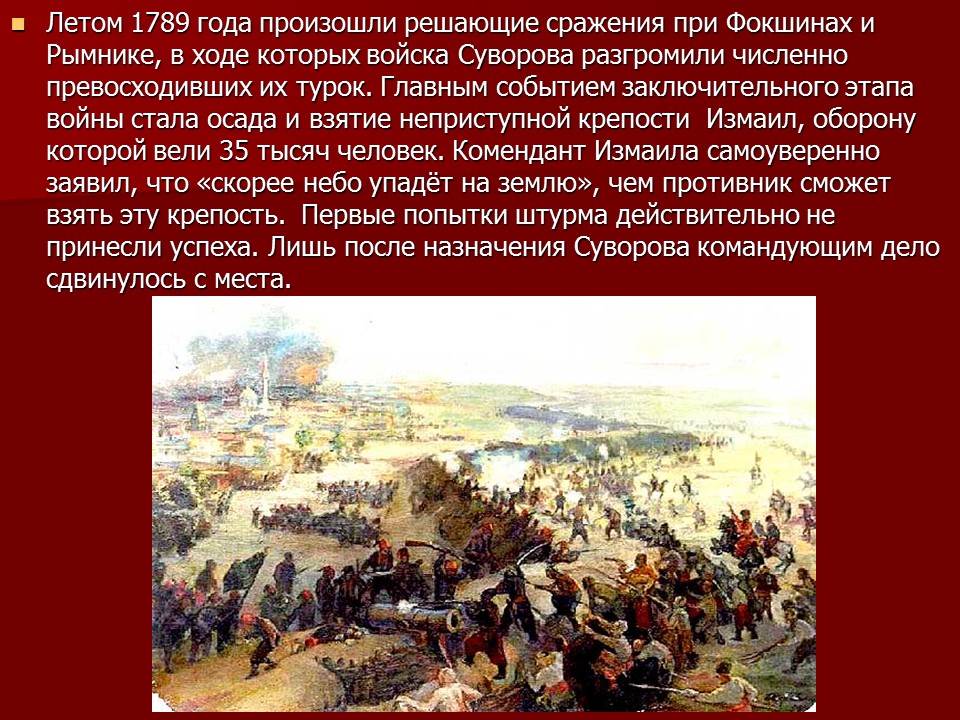

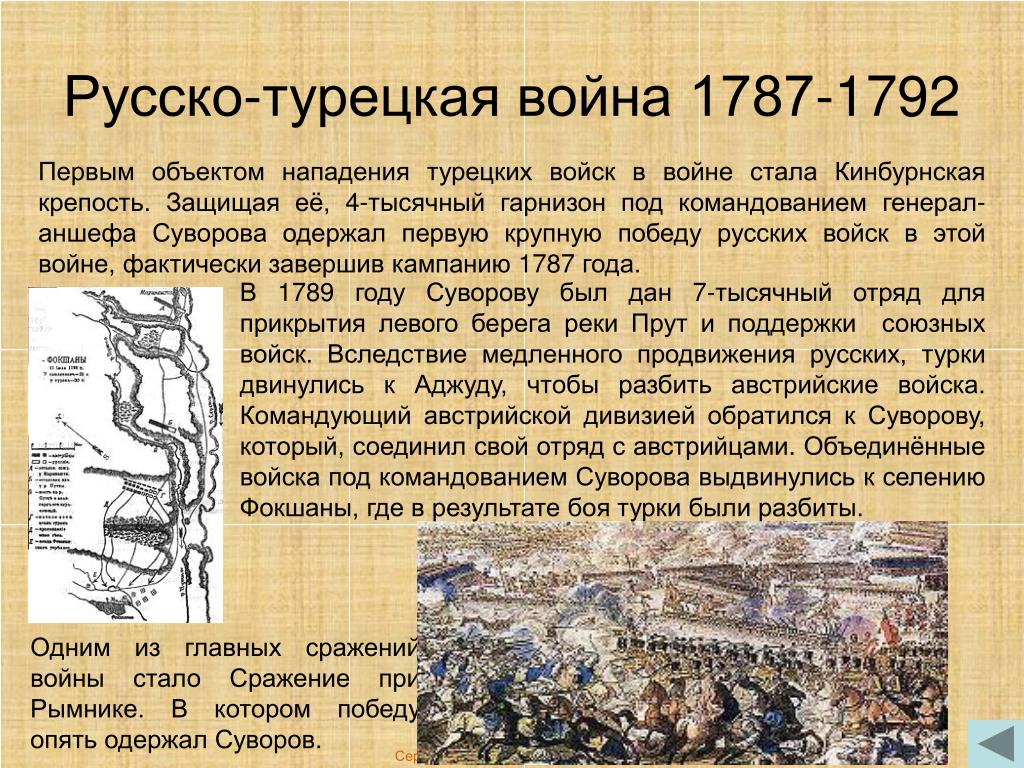

Сражение при Рымнике (в австрийских источниках — битва при Мертинешти) случилось 11 сентября 1789 года. Это битва в рамках русско-турецкий войны 1787-1791 годов, где союзником России выступала Австрия. Сражение на реке Рымник стало продолжением фокшанской битвы и часто рассматривается историками как единое сражение. Обе битвы стали демонстрацией полководческого таланта Суворова.

Планы сторон

Планы Турции

К концу лета 1789 года турецкая армия (общая численность порядка 130 тыс человек) расположилась в районе города Браилов. План турецкого командования заключался в следующем:

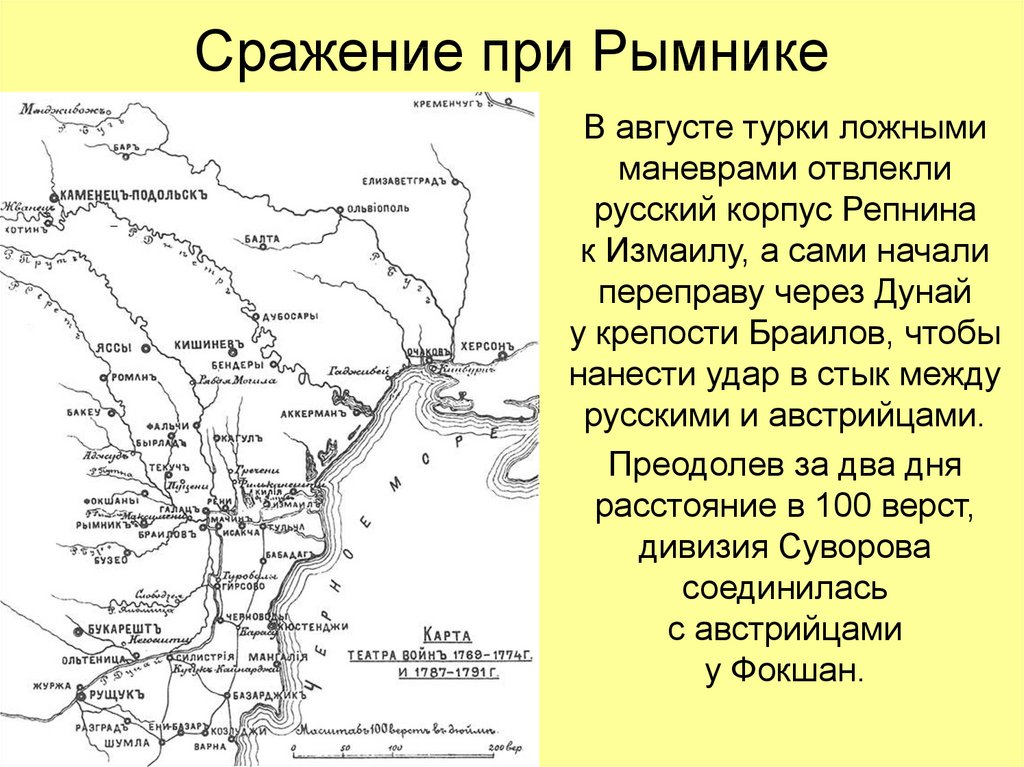

- Армия силами до 30 тыс человек должна была перейти в наступление на Кишинев. Цель — не вступая в сражение, увести к Измаилу основную группировку русской армии. Эта часть плана сработала великолепно — Потемкин поверил, что пред ним главные силы турок и двинулся за нами к Измаилу (крепость штурмовать не стали и вернулись к Кишиневу).

- Вторая группа численностью в 100 тыс человек разбивает русско-австрийскую армию под Фокшанами и выходил в тыл основным силам русской армии.

Реализация плана началась в первых числах сентября с движения на Кишинев. Потемкин поверил этому маневру и двинулся на Измаил, к которому подошел 11 сентября. Главная цель турецкого командования была достигнута — основные силы русской армии не смогут принять участие в битве под Фокшанами (изначально сражение планировалось там).

Князь Потемкин, командующий русской армией в войне с ТурциейВторая группа подошла к Фокшанам 7 сентября и заняла позицию в районе Мертинешти.

Планы России и Австрии

К концу лета союзная армия располагалась следующим образом:

- Основные силы русской армии (50 тыс человек) располагались в районе Кишинева.

- Суворов с гарнизоном 10 тыс человек расположился вблизи Бырлад.

- Австрийская армия (18 тыс человек) располагалась в районе Фокшан.

Командовал армией Кобург.

Командовал армией Кобург.

Союзной армией командовал князь Потемкин, и справедливости ради, нужно отметить, что конкретного плана действий у него не было. Командующий ожидал действий от турецкой стороны.

Перед сражением

Движение Суворова от Бырлад к Фокшанам и Рымнику

Получаю противоречивые сведения о движении стотысячный турецкой армии от Браилов к Мертинешти, Суворов, не дожидаясь приказа Потёмкина, принимает единоличное решение — двинуться к Фокшанам и объединиться с австрийской армией. Призыв австрийцев о помощи был получен Суворовым уже во время выполнения марша. В Бырлад у Суворова было 10 тыс человек. 3 тыс он оставил для обеспечения тыла, а двинулся к на помощь Австрии с армией в 7 тыс человек.

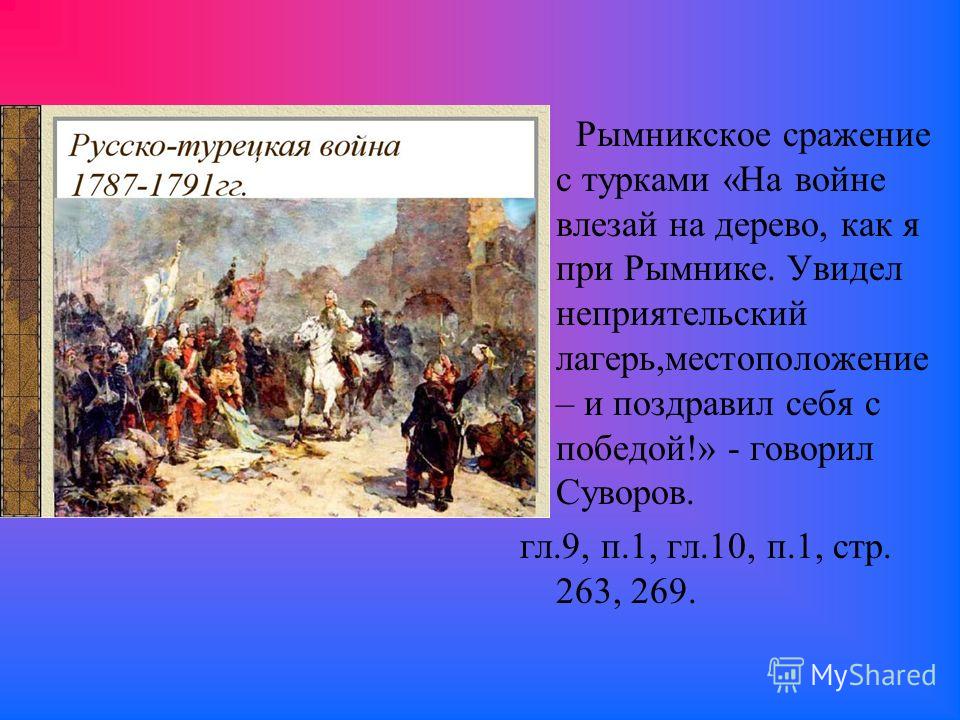

Армия Суворова начала марш в ночь на 8 сентября, а утром 10 сентября уже объединилась с австрийской армии близ Фокшан . После соединения армий Суворов лично провел разведку позиции противника. Существует даже версия , что он забрался на холм, где выбрал самое высокое дерево, забрался на его макушку и оттуда рассматривал позиции турецкой армии.

Положение турецкой армии

Турецкая армия занимала позицию между реками Рымна и Рымник. Численность армии составляла 100 тыс человек. Турки были настолько уверены, что сражение на реке Рымник закончиться успехом, что уделили незначительное внимание путям отхода. Группировка турецких войск базировалась в основном в трех районах:

- Тиргу-Кукулуй

- Богса

- Мертишеты

Основные силы турецкой армии располагались вблизи леса Крынгу-Мейлор.

План Суворова на сражение у Рымника

Суворов предложил достаточно смелое решение — наступление флангами. План смелый, поскольку русско-австрийская армия уступала туркам по численности чуть более чем в 4 раза. Австрийский командующий, Кобург, негативно воспринял эту идею, полагая, что армия должна занять оборону и изматывать противника. Сохранился письменный ответ Суворова на сомнение австрийского командующего.

Поступайте как считаете нужным. Я же буду атаковать силами русской армии.

Общий план Суворова на сражение у Рымника был следующий:

- Русская армия атакует противника в Тиргу-Куклуй ударом с западного фланга. Затем продвигается на Боксы и оттуда на Мертинешти.

- Австрийская армия атакует противника в направлении Мертинешти.

- Небольшой отряд движется по центру на Бокса.

- Внезапный удар с обоих флангов по противнику должен был привести к его замешательству, в результате чего примерно 50% турецкой армии были бы выведены из строя, после чего армии Суворова и Кобурга должны были объединиться и перейти к наступлению на главные силы противника .

Ход сражения

10 сентября 1789 года Союзная в 7 часов вечера русско-австрийская армия начала движение двумя колоннами:

- Армия Суворова, которой были преданы 2 дивизиона австрийских гусар, двинулись к переправе на Тиргу-Куклуй вблизи селения Зрешти .

- Австрийская армия двинулась к Мертинешти , и также должна была форсировать реку .

Движение обеих колонн было совершено тайно, в результате чего противник не знал об их приближении, и союзная армия смогла без каких-либо проблем и без какого-либо сопротивления форсировать Рымник.

Карты сражения на Рымнике

Карта сражения на реке РымникПопытка Турции перехватить инициативу

Турецкий визирь видел разрыв между основными силами русской и австрийской армии, поэтому решил направить основные силы турецкой армии в центр, чтобы разделить армии Суворова и Кобурга, а также не допустить их соединения. План был достаточно прост — основные силы направляются в центр после чего разделяются и атакуют русскую армию со своего левого фланга, а австрийскую армию со своего правого фланга. В действительности добиться положительных результатов не удалось, поскольку и Суворов и Кобург действовали достаточно решительно и быстро, в результате чего уже через несколько часов русская и австрийская армии сумели объединиться, а Турция начал отступать за Рымник. Карта битвы на Рымнике

Карта битвы на Рымнике

Союзная армия, прежде всего русская, была измотана длительным переходом и напряженными боями, поэтому преследовать противника с должным образом было тяжело. Тогда Суворов придумал очень хитрый ход , который ранее не применялся. Видя, что турки пытаются организовать выход за река Рымник (в случае положительного исхода успех наступления русской армии был бы нивелирован), и понимая, что их оборонительные позиции не до конца укреплены, он стал готовиться к атаке кавалерию. Причина была в том, что атака пехоты не могла быть эффективной, ведь основные силы турецкой армии занимали окопы, организуя перекрестный обстрел всей местности. Здесь располагалась 40 тыс турецкой пехоты. Поэтому штурмовать такие позиции меньшими силами пехоты Суворов не мог. Использование кавалерии позволяло сократить в несколько раз потери и беспрепятственного ворваться в оборонительные эшелоны противника. После этого должна была получиться пехота, которая при отсутствии обороны противника в передних окопах могла беспрепятственно и без потерь достигнуть турецких редутов, после чего решить исход битвы штыками.

Итоги битвы

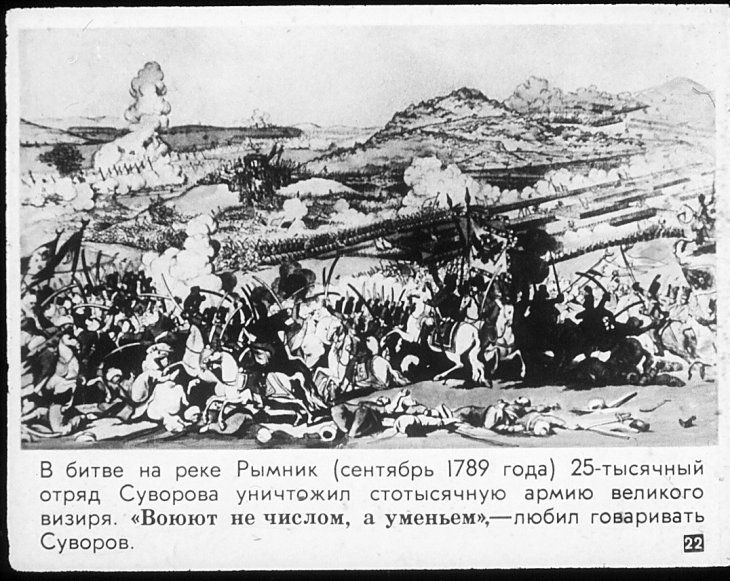

Сражение при Рымнике стало великолепный демонстрацией полководческого искусства Суворова. В сражение турки потеряли 20 тыс человек убитыми, не считая раненых и пленных. При этом потери русской и австрийской армии не превышали 500 человек убитыми. К концу 11 сентября 1789 года 100-тысячная турецкая армия практически полностью прекратила существование. Осталось всего 15 тыс человек.

Говоря про сражение на реке Рымник важно отметить как действия Суворова, так и действия австрийского командующих Кобурга Некоторые историки даже пытаются принизить роль Суворова, говоря, что на Кобурга пришлась атака главных сил турецкой армии. Однако такие историки забывают уточнить, что Суворов занял 2 селения, разбив 2 крупные группировки противника , после чего именно решения Суворова позволили одержать победу на Рымнике . В качестве демонстрации того , что сражение на Рымнике эта блистательная победа Суворова, в которой ему только помогал Кобург, можно привести слова самого австрийского командующего, которые он позже адресовал Суворову.

Однако такие историки забывают уточнить, что Суворов занял 2 селения, разбив 2 крупные группировки противника , после чего именно решения Суворова позволили одержать победу на Рымнике . В качестве демонстрации того , что сражение на Рымнике эта блистательная победа Суворова, в которой ему только помогал Кобург, можно привести слова самого австрийского командующего, которые он позже адресовал Суворову.

Ваше одобрение мой несравненный учитель позволяет увеличить мою уверенность в себе. Я навсегда нахожусь под впечатлением от ваших великолепных решений на Рымнике

Кобург СуворовВоенные особенности битвы на Рымнике

Основные итоги битвы на реке Рымник и ее выводы могут быть представлены следующими выводами:- Быстрота передвижения армии. В очередной раз Суворов продемонстрировал, что быстрота марша и решительность действия позволяет поставить противника в невыгодное положение.

- Применение кавалерии для атаки позиций пехоты.

В совокупности с дальнейше поддержкой со стороны пехоты, такой ход привел к решающему преимуществу русско-австрийской армии.

В совокупности с дальнейше поддержкой со стороны пехоты, такой ход привел к решающему преимуществу русско-австрийской армии. - Разгром противника по частям. общая численность русско-австрийской армии была меньше турецкой в 4 раза, поэтому Суворов с быстротой атаковал различные группы противника, чтобы избежать сражения против всех турецких сил.

- Маскировка исходной позиции для атаки. Благодаря этому элементу и русская и австрийская армия сумели переправиться через Рымник и вступить в сражение, что было полным сюрпризом для турок.

С точки зрения военного искусства сражение при Рымнике интересно тем, что в нем Суворов использовал такой элемент, как удар основными силами по флангам, с использованием незначительных подразделений по центру. Все эти факторы в совокупности позволили Суворову одержать выдающуюся победу.

как победа при Рымнике позволила закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России — РТ на русском

230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике. Историки называют эту битву крупнейшим успехом российского оружия в ходе войны 1787—1791 годов и одним из ярчайших военных событий эпохи Екатерины II. За победу Суворов получил графский титул и целый ряд высоких наград. В дальнейшем турецкая армия не смогла быстро восстановиться и потерпела ещё ряд поражений. В итоге Османская империя была вынуждена заключить с Россией Ясский мирный договор, согласно которому окончательно отказалась от претензий на Северное Причерноморье, Крым и Грузию.

Историки называют эту битву крупнейшим успехом российского оружия в ходе войны 1787—1791 годов и одним из ярчайших военных событий эпохи Екатерины II. За победу Суворов получил графский титул и целый ряд высоких наград. В дальнейшем турецкая армия не смогла быстро восстановиться и потерпела ещё ряд поражений. В итоге Османская империя была вынуждена заключить с Россией Ясский мирный договор, согласно которому окончательно отказалась от претензий на Северное Причерноморье, Крым и Грузию.

22 сентября 1789 года русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова атаковал турецкую армию близ реки Рымник. Это сражение произошло в ходе Русско-турецкой войны 1787—1791 годов — первой кампании, в которой полководец участвовал в звании генерал-аншефа.

Суворов одержал победу над противником, в несколько раз превосходившим по численности российские войска. В дальнейшем русская армия освободила от турок всё пространство до Дуная. После ряда поражений Османской империи пришлось вступить в переговоры с Россией и заключить Ясский мирный договор.

Русско-турецкая война

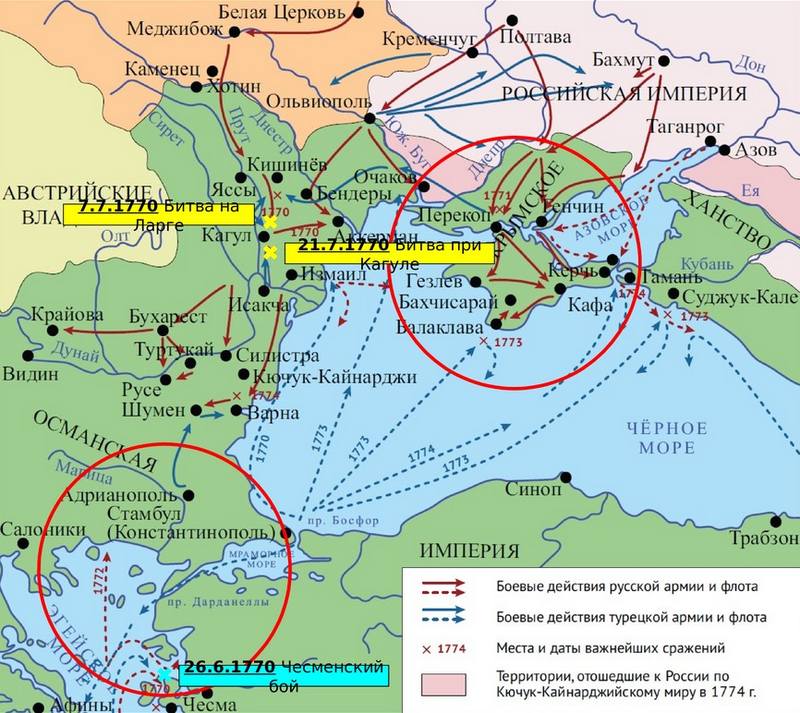

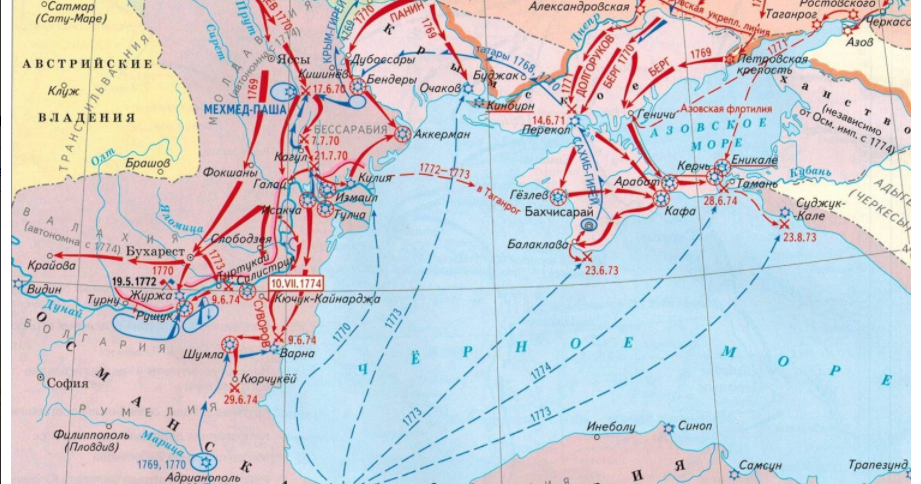

В 1774 году Османская империя из-за военных неудач отказалась от Крыма и значительной части Северного Причерноморья, однако смириться с этим в Константинополе не могли. Кроме того, турецкие власти были недовольны Георгиевским трактатом 1783 года, согласно которому Восточная Грузия переходила под протекторат России.

Также по теме

«Феномен фундаментальной русскости»: почему Севастополь занимает особое место в истории России

235 лет назад был основан Севастополь. Из четырёх каменных строений, заложенных летом 1783 года в районе Ахтиарской бухты, вырос город…

Окружение султана постоянно плело интриги на Кавказе и отправляло в Северное Причерноморье своих эмиссаров, склонявших местное население к участию в антироссийских акциях.

Такое поведение турок вызывало раздражение в Санкт-Петербурге, поэтому в 1787 году российский посол в Константинополе Яков Булгаков потребовал от властей Османской империи прекратить нарушения границ России и Грузии. В ответ Порта предъявила России свои требования: отказаться от защиты Грузии, передать туркам окрестности Кинбурна и возвратить Крым под контроль Турции.

В ответ Порта предъявила России свои требования: отказаться от защиты Грузии, передать туркам окрестности Кинбурна и возвратить Крым под контроль Турции.

Не получив положительного ответа, османские власти заточили Булгакова в замок. 13 августа 1787 года Порта официально объявила России войну, в которой союзником Санкт-Петербурга выступила Вена.

Овладеть Кинбурнским полуостровом турки не смогли — пятитысячный десант османов был разбит четырёхтысячным отрядом Суворова.

- Кинбурнская баталия

- © Wikimedia Commons

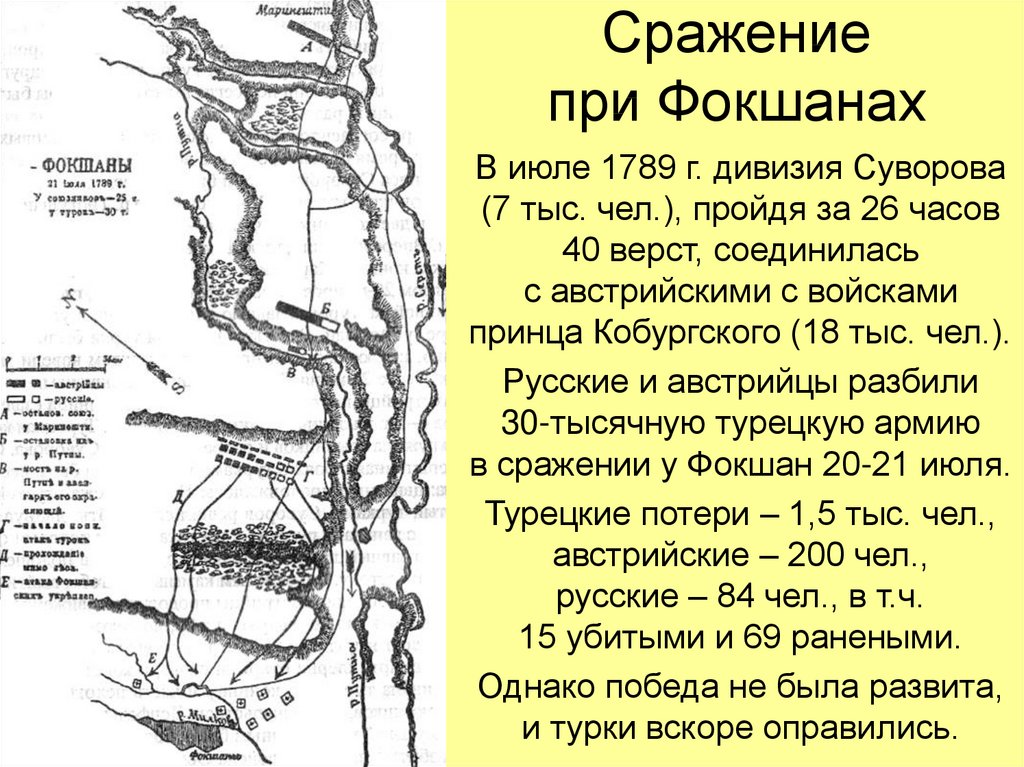

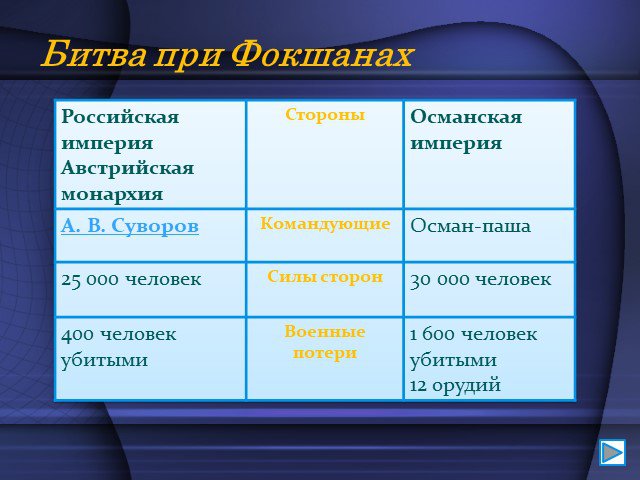

В последующие годы войска полководца одержали ряд побед над турецкими силами. Так, в Северном Причерноморье солдаты под командованием Суворова и Григория Потёмкина взяли одну из мощнейших турецких крепостей — Очаков. Кроме того, 25-тысячный русско-австрийский отряд разбил 30-тысячный турецкий корпус в сражении под Фокшанами.

Сражение при Рымнике

Турецкий главнокомандующий Юсуф-паша собрал 100-тысячное войско, перешёл Дунай и двинулся на реку Рымник, чтобы атаковать уступавшие в численности российские силы. Он знал, что в отряде Суворова было менее 7 тыс. солдат, а под командованием действовавшего с ним в союзе австрийского принца Кобургского насчитывалось 18 тыс.

Также по теме

«Расколотый народ»: как присоединение Правобережной Украины повлияло на историю России

225 лет назад императрица Екатерина II издала манифест о присоединении к России земель Правобережья Днепра. До этого на протяжении…

Турки потеснили австрийцев и разбили лагерь у деревни Тырго-Кукули. 21 сентября 1789 года на помощь союзникам прибыл Суворов, который привёл девять пехотных батальонов, девять эскадронов карабинеров, два казачьих полка и тысячу вспомогательных арнаутских войск. Общая численность объединённого русско-австрийского отряда достигла примерно 25 тыс. человек.

человек.

Турецкие войска стояли между реками Рымна и Рымник тремя уступами. У Тырго-Кукули находились 12 тыс. османских бойцов под командованием Хаджи Сальтари-паши, у деревни Маринешти — 70 тыс. воинов Аги-паши, включая 20 тыс. янычар, а у селения Одая — 20 тыс. бойцов под руководством Юсуф-паши.

Турецкие отряды были хорошо прикрыты берегами рек, болотами и зарослями. Австрийцы боялись атаковать врага в такой ситуации, но Суворов решил сделать ставку на скорость и неожиданность.

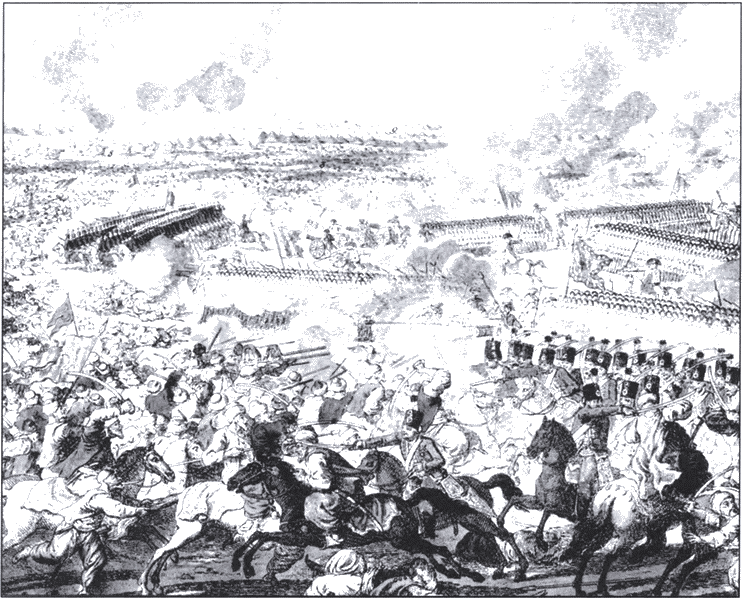

Утром 22 сентября русские войска скрытно переправились через Рымну, выбили турок с укреплённых позиций в Тырго-Кукули и развили наступление. Австрийцы отбили атаки турецкой кавалерии, пытавшейся разделить союзников, и соединились с русскими.

Суворову удалось войти во фланг отряда Юсуф-паши. Он бросил на турецкий лагерь кавалерию, вызвавшую среди османов панику, и развил успех с помощью пехоты. Растерянные турки бежали с поля боя.

Согласно оценкам Юсуф-паши, его войско потеряло в ходе сражения свыше 20 тыс. человек убитыми и ранеными. Кроме того, турки при отступлении бросили знамёна, артиллерию и запасы провианта. Потери русско-австрийского войска составили около 500 человек.

человек убитыми и ранеными. Кроме того, турки при отступлении бросили знамёна, артиллерию и запасы провианта. Потери русско-австрийского войска составили около 500 человек.

- Сражение при Рымнике

- © Х. Г. Шютц

Поражение при Рымнике стало серьёзным ударом для турецкой армии. Единственным её крупным успехом в ходе войны была победа над принцем Кобургским в 1790 году под Журжей.

Облегчило положение Османской империи изменение международной политической обстановки. Австрийский император Иосиф II умер, а его преемник Леопольд II решил прекратить войну. Воспользовавшись расколом союза, турки попытались атаковать русских, но были снова разбиты в нескольких сражениях.

22 декабря 1790 года Суворов взял крепость Измаил, считавшуюся до этого неприступной. В следующем году турки были разгромлены Николаем Репниным в Мачинском сражении. Османской империи пришлось вести мирные переговоры с Санкт-Петербургом.

9 января 1792 года был заключён Ясский мирный договор, согласно которому Турция передала России земли между Южным Бугом и Днестром, а также отказалась от любых претензий на Крым, оставшуюся часть Северного Причерноморья и Грузию.

- Манифест о Ясском мирном договоре с Османской империей, 25 февраля 1792 года

- © Wikimedia Commons

За победу при Рымнике Суворов был возведён Екатериной II в графское достоинство с названием Рымникский и получил целый ряд высоких наград, включая бриллиантовые знаки Андреевского ордена, бриллиантовый эполет, усыпанную бриллиантами шпагу и орден Святого Георгия 1-й степени.

«Суворов был величайшим русским военачальником, гениальнейшим стратегом, тактиком. Это был полководец, что называется, милостью Божьей», — заявил в интервью RT историк Евгений Пчелов.

По его словам, «сражение при Рымнике — это одно из ярчайших военных событий времён Екатерины II». Суворову всегда удавалось с наименьшими потерями достигать наивысших результатов, отметил Пчелов.

Суворову всегда удавалось с наименьшими потерями достигать наивысших результатов, отметил Пчелов.

«Даже на фоне ярких людей екатерининской эпохи полководец был уникальной личностью, хоть и являлся достаточно своеобразным, непростым человеком. Екатерина высоко ценила его и говорила, что она ему многим обязана и готова выполнить любую его просьбу», — добавил эксперт.

В свою очередь, историк и писатель Дмитрий Володихин отметил в беседе с RT, что сражение при Рымнике — «это наиболее крупный успех русского оружия на суше на протяжении всей второй Русско-турецкой войны».

«Характер боя был таков, что относительно небольшие силы взломали несколько турецких позиций и всякий раз громили врага с такой силой, что довели его армию до полного поражения. Это блистательная победа, настоящий триумф», — подытожил эксперт.

александр суворов

Поделиться с:

Суббота, 08. 04.2023 06:58:29

04.2023 06:58:29

Резюме «александр суворов» : Папа Александр Питер Александр (австрийский исполнитель) Джоуи Александр Александр Гамильтон-Гордон Роберт Макнил Александр Александр Картер Александр Линдсей из Эвелик Александр Кертис Александр Тетти Александр Андерсон Александр де Балиол Александр Бьорк Джон Александр (австралийский политик) Александр Сирота Александр Рыбак Александр Хаке Эрик Александр Александр Пшилль Стюарт Александр (убийца) Александр Лоуэн Джейсон Шон Александр Александр Разборов Александр Гилл старший Александр Колдер Александр Скатч Александр Аргуэльес Бренди Александр Александр Людвиг Принц Александр Александр…

Фридман Дель Александр Александр Мюлинг Александр фон Бунге Шай Гилджеус-Александр Александр Лютор младший Джош Александр Александр Бутлеров Александр Осминин Грегг Александр Таль и Орен Александр Александр Мейснер Александр Суворов Александр Стилле Александр Евтушенко Александр Айткен Александр Косенков Александр Кининмонт Александр Курляндский Хартли Берр Александр Александр Нюбель Александр Маклин Александр Милошевич Александр Деннис Enviro200 Александр Шакиров Александр Гранах Александр ALX300 Александр Саули Александр Скаммелл Александр МакДоннелл Александр Х. Стивенс Александр Куракин Александр Линдстрем Александр Бэлэнеску Уильям Александр, 1-й граф Стерлинг Александр Леш Александр Рид Александр Кириллов Александр Замолодчиков Мадам Александр Кукла Компания Александр Брэдшоу Александр Серлот Александр Вильсон Александр Мороз Александр Архангельский Папа Александр I Губернатор Александр Порт Александр, Аляска Александр Михаэлетос Александр Даллас (священник) Эл

Стивенс Александр Куракин Александр Линдстрем Александр Бэлэнеску Уильям Александр, 1-й граф Стерлинг Александр Леш Александр Рид Александр Кириллов Александр Замолодчиков Мадам Александр Кукла Компания Александр Брэдшоу Александр Серлот Александр Вильсон Александр Мороз Александр Архангельский Папа Александр I Губернатор Александр Порт Александр, Аляска Александр Михаэлетос Александр Даллас (священник) Эл

Берикут хасил пенкариан ками кепада анда теркаит артикель александр дан alexander suvorov :

Pope Alexander

Peter Alexander (Austrian performer)

Joey Alexander

Alexander Hamilton-Gordon

Robert McNeill Alexander

Alexander Carter

Alexander Lindsay of Evelick

Alexander Curtis

Alexander Тетти

Александр Андерсон

Alexander de Baliol

Alexander Björk

John Alexander (Australian politician)

Alexander Sirota

Alexander Rybak

Alexander Hacke

Eric Alexander

Alexander Pschill

Stuart Alexander (murderer)

Alexander Lowen

Джейсон Шон Александр

Александр Разборов

Александр Гилл Старший

Александр Колдер

Александр Скатч

Alexander Argüelles

Brandy Alexander

Alexander Ludwig

Prince Alexander

Alexander Friedmann

Del Alexander

Alexander Mühling

Alexander von Bunge

Shai Gilgeous-Alexander

Alexander Luthor Jr.

Josh Alexander

Александр Бутлеров

Александр Осминин

Грегг Александр

Таль и Орен Александр

Александр Мейснер

Alexander Suvorov

Alexander Stille

Alexander Evtushenko

Alexander Aitken

Alexander Kosenkow

Alexander Kininmonth

Alexander of Courland

Hartley Burr Alexander

Alexander Nübel

Alexander McLean

Alexander Milošević

Alexander Dennis Enviro200

Александр Шакиров

Александр Гранах

Александр ALX300

Александр Саули

Alexander Scammell

Alexander McDonnell

Alexander H. Stephens

Alexander Kurakin

Alexander Lindström

Alexander Bălănescu

William Alexander, 1st Earl of Stirling

Alexander Loesch

Alexander Read

Alexander Kirillov

Alexander Замолодчиков

Madame Alexander Doll Company

Александр Брэдшоу

Александр Серлот

Александр Уилсон

Alexander Moroz

Alexander Arkhangelsky

Pope Alexander I

Governor Alexander

Port Alexander, Alaska

Alexander Michaeletos

Alexander Dallas (priest)

Alexander Madrigal

Alexander Bernardazzi

Alexander Terentyev

Alexander Peskov

Александр Армстронг

Александр Миллер

Театр Александра Духновича

Александр Просвирнин

Александр Либерман

Уильям Александр Харрис

Александр Завиалов

Марк Александр (клавишник)

Александр и Ко. Клёппинг

Клёппинг

Александр Серов

Александр Черепнин

Александр Куземский

Александр Бенар

Александр Клаттербак

Alexander Shulgin

Alexander Keirincx

Alexander Astin

Alexander Ledkovsky

Mousey Alexander

Alexander the Greatest

Alexander Dulov

Alexander Bogoridi

Alexander Riley

Alexander Herzen

Alexander Lüderitz

Alexander Park

Александр Феска

Александр Коллинз

Александр Кларк

Александр Дуглас-Гамильтон

Alexander Fadeyev

Alexander Schwarzman

Alexander Carlisle

Dave Alexander (musician)

P. J. Alexander

Alexander Brown

Alexander Hamilton (disambiguation)

Stevvi Alexander

Maurice Alexander

Alexander Bagratovich Gruzinsky

Alexander Санчес

Александр Камп

Александр Невский (Прокофьев)

Александр Керенский

Дуэйн Александр

Alexander Nicholson

Alexander Yellen

Alexander Cruden

Meena Alexander

Alexander Titov

Alexander Bárta

Alexander Domínguez

SS Alexander Macomb

Alexander II Zabinas

Alexander Rückstuhl

Alexander–Spanier cohomology

Александр Виттинг

Александр Егоров

Александр Джон Эллис

Александр Беляев

Александр Бегг

Alexander Halavais

Nickeil Alexander Walker

Alexander Smits

Alexander River

Nicnonor Alexander

F. O. Alexander

O. Alexander

Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander.

Граф Йозеф Александр Хюбнер

USCGC Александр Гамильтон

Александр Кэмпбелл (министр)

Александр Фредерик, ландграф Гессенский

Alexander Crummell

Alexander Vertinsky

Alexander Campos

Alexander Brunst

Alexander Symonenko

Senator Alexander

Alexander Jones

Alexander Aciman

Alexander Onslow

Alexander Skene

Alexander Dunaev

Alexander Warburton

Александр Макомб (торговец)

Александр Мень

Эдвард Портер Александр

Александр Вершбоу

Alexander Amaya

Alexander of Pherae

Alexander McKenzie

Alexander Sakharoff

Alexander R. Nininger

Personal relationships of Alexander the Great

Alexander Munro

Anton Alexander

Alexander Posey

Charles Alexander, Duke of Вюртемберг

Александр Годунов

Александр Тимирев

Инаугурация Виллема-Александра

Александр Кюнцлер

Earl Alexander

Karl Alexander

Alexander Wardrop

Russian frigate Alexander Nevsky

Alexander Kwapong

Alexander Thomas

Alexander Borodyansky

Alexander Goldenweiser (anthropologist)

Alexander Pushkin

Alexander Miljković

Alexander Hotovitzky

Александр Мак

Александр Тришатный

Иван Александр из Болгарии

Дуглас Александр (значения)

Alexander I of Georgia

Alexander Palmer

Alexander I of Moldavia

Alexander Laing

Alex Alexander

Jonathan Alexander

Alexander López

Grover Cleveland Alexander

Alexander Leith

Alexander Dergachyov

Alexander J. Кравцов

Кравцов

Александр Волчков

Александр Ки

Александр Броуди

Александр Бернс

Деррик Александр

Alexander Lindsay

Nickey Alexander

Alexander Yakovlev

Alexander Hay

Alexander (cocktail)

Alexander Baxter

Alexander Christovão

Alexander Stephen

Terry Alexander

Alexander Glenny

Alexander Dawson

Alexander Elphinstone

Александр Митчелл

Уолтер Александр

Александр Мюнстер

Александр Гамильтон

Дэн Александр

Александр Вулф

Александр Македонский (мини-сериал)

Александр Дональдсон

Росс Александр

Шейн Александр, 2-й граф Александр Тунисский

Создание Фанни и Александра 30 Герцог Александр

3 9000Александр Шмидт

Джордж Александр (актер)

Александр Башлачев

Джозеф Аддисон Александр

Александр Петрункевич

Александр, маркграф Бранденбург-Ансбах

Alexander Zahlbruckner

Prince Alexander of Kartli (1726–1791)

Lord Alexander

Alexander Duncker

Alexander Gingsjö

Alger «Texas» Alexander

Kern Alexander

Alexander Shchetynsky

Alexander Boteler

Alexander of Иудея

Александр Долгун

Император Александр (корабль)

Александр Суслин

Александр Ратиу

Александр Хансон

Alexander Averbukh

Alexander Graf Lambsdorff

Alexander Lawrence

Alexander Cochrane

William Alexander (insurance writer)

Alexander Galich (writer)

Alexander Shvets

Alexander Macomb

Kane Alexander

Alexander Turnbull

Alexander (видеоигра)

Александр Ченселлор

Александр Арвизу

Джон Александр (VC)

Александр Лаудер

Prince Alexander of Imereti (1674–1711)

Alexander Bondurant

Alexander, Arkansas

Alexander Högnason

Alexander Stubb

Alexander Todd

Alexander Eaglerock Bullet

Robert J. Alexander

Alexander

Alexander Langsdorf Jr.

Александр Островски

Макс Александр

Александр Рассел (политик)

Марта Б. Александр

Александр Флорес

Александр Дэвидсон

Кит Б. Александр

Александр Поллок Мур

Александр Энгельхардт

Александр Грэм Белл Национальный исторический сайт

Александр Драйв

Александр Грантхам

Майкл Дж. Александр

Александр Мичэл

Александр.

Александр Казембек

Александр Лёр

Александр Бетьюн

Колледж Александра Маки

Александр Дудоладов

Александр Фрэнсис Чемберлен

Александр Колб

Сусана Александр

Александр из Шотландии

Александр Шанд

Александр Гор

Александер Сизоненко

Alexander

Alexander Equesse eckestrian) Alegsander III III Eckestrian

Alegsander III III Eckestrian) Alegsander III Ecdessander). Даллас Бач Дж. Грабб Александр

Грабб Александр

Александр Фалконер

Элизабет Александр

Александр Во

Кит Александр (инженер)

Дж. Александр (политик)

Александр Радвилович

Бартон С. Александр

Марисса Александр Кейс

Alexander Day

Александр Bergström

Alexander

Alexander

Alexander

Alexander

Alexander

Alexander

Alexander

Alexander

Alexandner

Alexandner

Alexandner

. Александр Краус

Александр Барыкин

Александр Филд

Фрэнсис Александр

Александр Каннингем

Александр Мортон (производитель)

Alexander Fleming

Alexander Irvine

Alexander County, Illinois

Alexander Abaza

Alexander Hansen

Courtney Alexander

Alexander Milne

Alexander Dubček

Alexander White

Alexander Hoffmann

Alexander Duff

Indian campaign Александра Македонского

Александр Монкриф

Эндрю Александр

Александр Винчелл

Александр Морус

Alexander Potkin

Alexander Mackendrick

Alexander Haslett

Alexander Wells

Alexander Koblencs

Alexander Gretchaninov

Alexander IV

Linsey Alexander

Lexi Alexander

Alexander Klevan

Alexander Rüstow (soldier)

Alexander Хогг

Александр Грюндлер

Дональд Александр

Александр Феттер

Александр Акиниоти-Йонссон

Claud Alexander

Дороти Александр

Александр Папа

Убийство Трэвиса Александра

Патрик Александр

Александр Белл

Александр Алексский

Александр Поляков

Александр. Каролина

Каролина

Сиденхам Бенони Александр

Александр Заруцкий

Александр Оболенский

Карен Александр

Mike Alexander (racing driver)

Ray Alexander

Alexander Semyonov

Alexander Matheson

Alexander Serafimovich

Alexander Pitcairn

Alexander J. Motyl

Alexander Makarov

alexander david siahaan

alexander aris

alexander yahya датук

Александр Марвата

Александр Марвата

Селайн Кристина Марта Тиахаху Ада Джуга Токо Кристен Сеперти Александр андриес марамис биаса дикенал денган нама аа марамис, диа адалах салах сату анггота бпуки (бадан пениелидик сшаха персиапан кемердекаан индонезия), dia berasal dari…

pendidikan alexander marwata

св Александр III ав Скоттланд

Суворов Александр Васильевич | Статьи о Кобрине | Лиц

Суворов Александр Васильевич

Кобрин → Выдающиеся личности

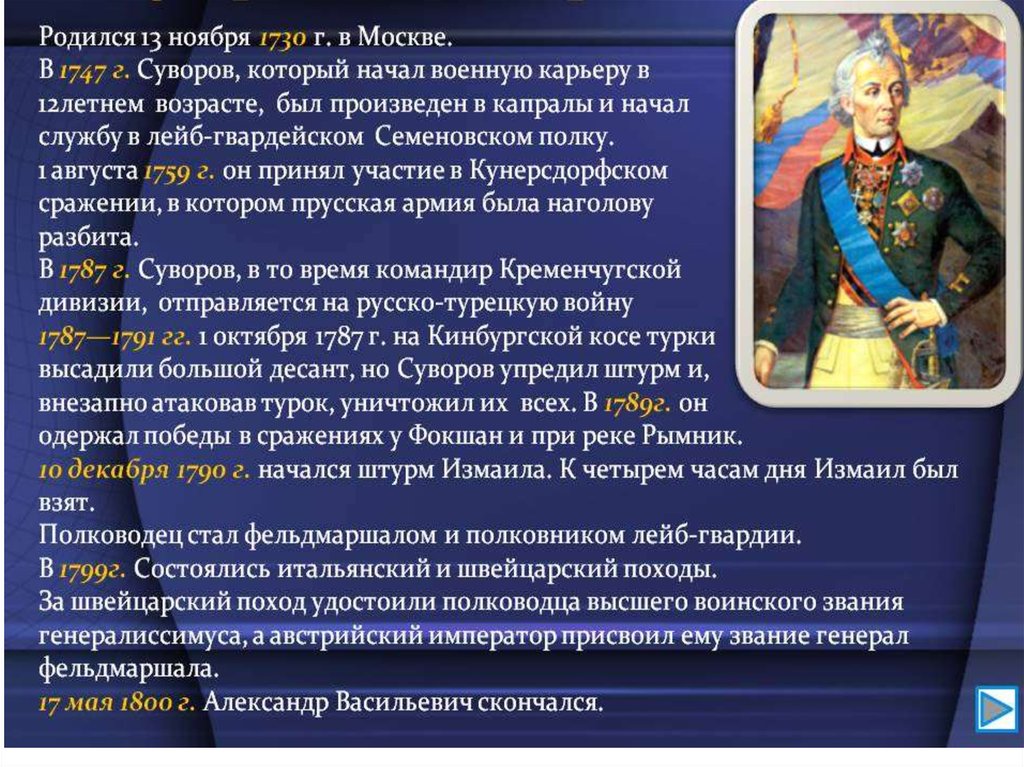

СРЕДНИЙ. Суворов родился в семье генерал-аншефа В. И. Суворова, сенатора, образованного человека, автора первого русского военного словаря. Под руководством отца Александр изучал артиллерийские науки, фортификацию, военную историю. В 1742 г. был зачислен мушкетером в лейб-гвардии Семеновский полк (свыше набора без жалованья), действительную службу начал в 1748 г. В 1754 г. получил первый офицерский чин — поручика и назначение в Ингерманландский пехотный полк. В 1756-1758 годах служил в Военной коллегии в чине премьер-майор.

Суворов родился в семье генерал-аншефа В. И. Суворова, сенатора, образованного человека, автора первого русского военного словаря. Под руководством отца Александр изучал артиллерийские науки, фортификацию, военную историю. В 1742 г. был зачислен мушкетером в лейб-гвардии Семеновский полк (свыше набора без жалованья), действительную службу начал в 1748 г. В 1754 г. получил первый офицерский чин — поручика и назначение в Ингерманландский пехотный полк. В 1756-1758 годах служил в Военной коллегии в чине премьер-майор.

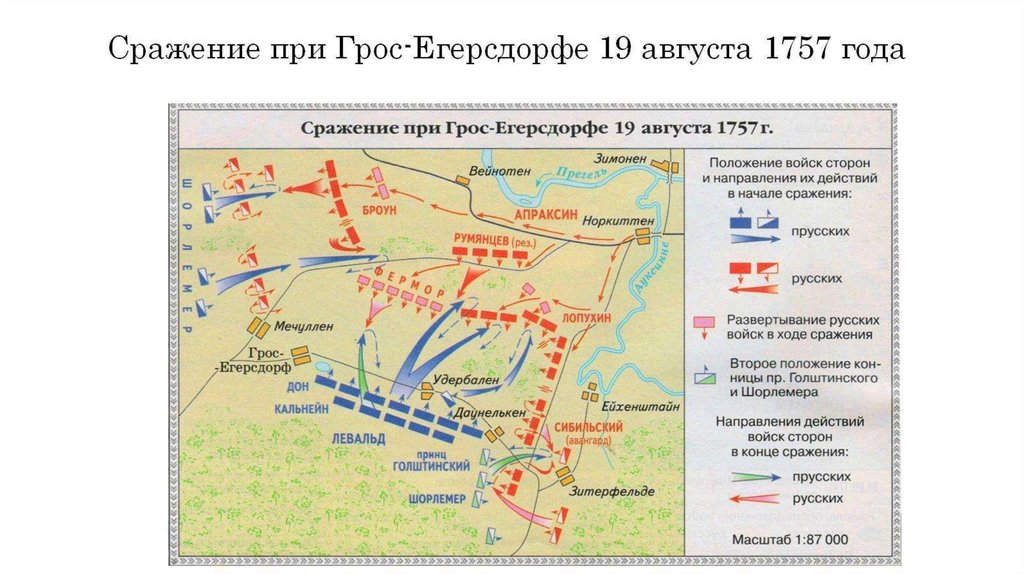

Боевое крещение Суворов принял во время Семилетней войны 1756-1763 гг. В первые годы он находился на тыловых должностях интендантского отдела. Получил звание подполковника с переводом в Казанский пехотный полк. В 1759 г. Суворов стал офицером главной квартиры русской армии как «генерал и дивизионный дежурный», не раз отличался при проведении разведки. Участвовал в битве с прусской армией при Кунерсдорфе и во взятии русским корпусом столицы Пруссии Берлина в 1760 году. Александр Васильевич рано проявил полководческие способности и умение вести за собой людей в бою.

Александр Васильевич рано проявил полководческие способности и умение вести за собой людей в бою.

В 1761 г. Александр Суворов уже успешно командовал отдельным отрядом, который помогал корпусу генерала П. А. Румянцева в овладении прусской крепостью Кольберг (Колобжег). Временно командовал Тверским драгунским полком, отличившись преследованием прусских войск князя Вюртембергского. Затем временно командовал Архангелогородским драгунским полком. Семилетняя война дала будущему великому полководцу России огромный опыт, позволив познать боевые и моральные возможности русской армии.

В августе 1762 года полковник Суворов становится командиром Астраханского пехотного полка. С 1763 по 1769 год приказ Суздальского пехотного полка расквартировывался в Новой Ладоге. В эти годы создается знаменитое «Полковое учреждение» — инструкция, содержащая основные положения и правила по воспитанию воинов, внутренней службе и боевой подготовке войск. Под его командованием Суздальский пехотный полк становится образцовым в русской армии по боевой и маршевой подготовке.

г. В 1768-1772 гг. Суворов в чине старшины и генерал-майора (это звание он получил в 1770 г.) участвует в военных действиях в Польше, воюя против войск шляхетской Барской конфедерации. Она выступила против польского короля Станислава Понятовского, сторонника России. Суворов назначил начальником Люблинского участка, командовал бригадой и отдельными сводными группами, совершал стремительные боевые марши и гораздо меньшими силами одерживал убедительные победы над конфедератами.

Боевые действия в Польше довели до А.В. Популярность Суворова в русской армии и признание императрицы Екатерины II, увидевшей в армии будущего полководца, и награда — орден Святого Георгия 4-й степени. Суворов одержал блестящие победы над союзниками под Орехом, Ландскруном, Замостью и Столовичами. Войска под его командованием штурмом овладели Краковским замком, обороной которого руководил французский полковник Шуази, разгромили войска конфедератов под командованием французского военачальника Дюмурье, Ю. Сапеги, М. Огинский (вместе с посохом Суворов получил за пленение орден Св. Александра Невского), Оржевский и другие.

Сапеги, М. Огинский (вместе с посохом Суворов получил за пленение орден Св. Александра Невского), Оржевский и другие.

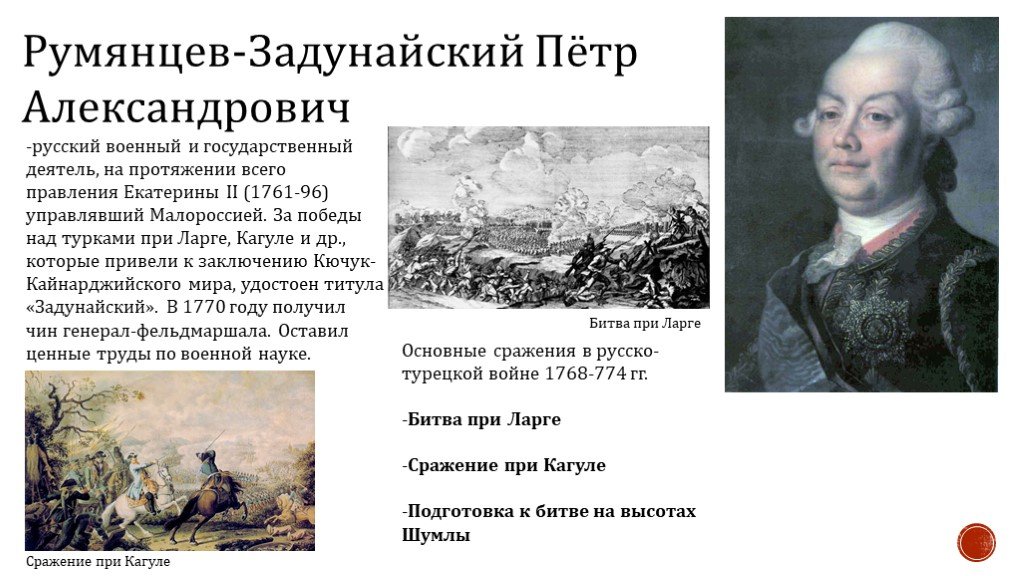

В 1773 году Суворов добился перевода в состав русской действующей армии. Была первая екатерининская турецкая война 1768-1774 гг. Генерал-майор получил назначение в 1-ю армию генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева и при начале отдельной группы. С ним он совершил два успешных обыска (рейда) на территории противника и разбил крупные силы турок у Туртукой в 1773 г. (за эту победу Суворов был награжден сразу орденом Святого Георгия 2-й степени, пройдя 3-ю ) и в Гирсово, в Козлуджи в 1774 г.

В бою 9 июня под Козлуджи (ныне Суворов, Болгария) генерал-лейтенант А.В. Суворов разгромил 40-тысячную турецкую армию под командованием султанского полководца Абдула Резака. Бой был проходным, русские корпуса Суворова и генерал-лейтенанта М. Ф. Каменского после переправы через Дунай наступили на Базарджик. В ходе 8-часового боя войскам Суворова, которые шли в авангарде, пришлось отразить несколько атак турок. Русские, построив батальонные каре и имея егерей рассыпным строем, успешно контратаковали и сумели занять вражескую артиллерию. Войско Абдула Резака было обращено в бегство, открыв тем самым путь на Шумлу, где находилась ставка Верховного визиря. Это поражение вынудило Турцию подписать в июле с Россией Кючук-Кайнарджийский мир.

Русские, построив батальонные каре и имея егерей рассыпным строем, успешно контратаковали и сумели занять вражескую артиллерию. Войско Абдула Резака было обращено в бегство, открыв тем самым путь на Шумлу, где находилась ставка Верховного визиря. Это поражение вынудило Турцию подписать в июле с Россией Кючук-Кайнарджийский мир.

В августе 1774 г. Суворов был направлен на подавление пугачевского мятежа, но до его прихода восставшие были сломлены правительственными войсками. Участие Суворова выразилось в конвоировании схваченного и заключенного в железную клетку Емельяна Пугачева в город Симбирск. Оттуда тот был привезен в Москву и там казнен.

В 1776-1779 годах генерал-лейтенант Суворов командовал русскими войсками в Крыму и на Кубани, обеспечив оборону побережья Крымского полуострова на случай высадки турецкого десанта. Руководил переселением оттуда православных греков и армян. Лично много сделал для присоединения Крымского ханства к России. Следующие два года находился в городе Астрахань, готовя там отмененный военный поход в Персию.

Следующие два года находился в городе Астрахань, готовя там отмененный военный поход в Персию.

Потом Суворов появился на Северном Кавказе. В 1782-1784 гг. распорядился об отдельном Кубанском корпусе и руководил строительством Кубанской пограничной укрепленной линии. Привел кочевавших в степях к югу от Дона ногайских татар в покорность Руси, применив при этом военную силу. Благодаря трудам Суворова южный рубеж стал более безопасным и укрепленным.

В 1786 году Александр Васильевич Суворов произведен в генерал-аншефы. Его назначают последовательно командиром Владимирской, Санкт-Петербургской и Кременчугской дивизий. Во главе последней он встретил начало русско-турецкой войны 1787-179 гг.1 — вторая Екатерина Турецкая. В этой войне и взошла звезда Суворова полководца.

Генерал-аншеф Суворов был назначен начальником обороны Херсонско-Кинбурнского района (от реки Южный Буг до Рекопа), которому турки угрожали с моря и из крепости, близкой через лиман, Очаков. 1 октября 1787 г. многочисленный султанский флот высадил крепкий десант, который сразу стал укрепляться линиями окопов на Кинбурнской косе. Суворов атаковал турок на подступах к Кинбурнской крепости и уничтожил десант, лично участвуя в бою. Разгром высадившихся на песчаный язык османов был полным, лишь немногим удалось добраться до кораблей.

1 октября 1787 г. многочисленный султанский флот высадил крепкий десант, который сразу стал укрепляться линиями окопов на Кинбурнской косе. Суворов атаковал турок на подступах к Кинбурнской крепости и уничтожил десант, лично участвуя в бою. Разгром высадившихся на песчаный язык османов был полным, лишь немногим удалось добраться до кораблей.

Осада крепости Очаков в 1788 году закончилась для Суворова конфликтом со светлейшим князем Г. А. Потёмкиным, всемогущим фаворитом императрицы Екатерины II Великой. Суворов был сторонником скорейшего штурма крепости, так как во время длительной осады русские войска понесли большие потери от болезней. В следующем году генерал-аншеф заказал дивизию в армии князя Репнина.

1789 год подарил Александру Васильевичу Суворову две блестящие победы — под Фокшаном и на реке Рымник. Первый бой произошел 21 июля. Получив данные о движении 30-тысячного турецкого отряда под командованием Осман-паши, Суворов во главе 7-тысячной группы поспешил на помощь австрийскому союзному корпусу, стоявшему в Аджуде. Русские и австрийцы под общим командованием генерал-аншефа перешли в наступление, разгромили авангард противника и атаковали укрепленные полевые позиции турок, выбив их оттуда после 10-часового боя. Разгром войск Осман-паши был полным — спаслись только они.

Русские и австрийцы под общим командованием генерал-аншефа перешли в наступление, разгромили авангард противника и атаковали укрепленные полевые позиции турок, выбив их оттуда после 10-часового боя. Разгром войск Осман-паши был полным — спаслись только они.

Битва на реке Рымник, притока Серета (в Румынии), произошла 11 сентября. Войско великого визиря Юсуфа-паши численностью свыше 100 тыс. человек при 80 орудиях перешло в наступление на австрийский корпус князя Кобурга (Кобургского) расположенного у Фокшана и в составе всего 18 тыс. человек при 43 орудиях. Узнав об этом, Суворов во главе 7-тысячной группы действовал из ночного под Бырладом, совершив переход на 100 километров за 2,5 дня. Русский корпус прибыл к Фокшанам раньше турецкой армии.

Возглавив русско-австрийские войска, Суворов выяснил, что турки остановились в четырех укрепленных лагерях: у Тыргу-Кукули (около 15 тыс. авангарда), в лесу Крынгу-Мейлор (около 40 тыс. 45 тысяч человек) и за рекой Рымник у села Одая. Полководец решил разбить армию великого визиря по частям. На рассвете 11 сентября союзники, совершив ночной 14-километровый боевой марш, внезапно атаковали лагерь Тыргу-Кукули и захватили его. После этого пошли на штурм лагеря в лесу Крынгу-Мейлор.

Полководец решил разбить армию великого визиря по частям. На рассвете 11 сентября союзники, совершив ночной 14-километровый боевой марш, внезапно атаковали лагерь Тыргу-Кукули и захватили его. После этого пошли на штурм лагеря в лесу Крынгу-Мейлор.

Осман-паша пустил в атаку свои позиции многотысячной кавалерии, но все ее попытки отражались орудийными залпами из каре. Лагерь противника в лесу был взят штурмом. Преследуя бегущего противника, суворовцы с ходу заняли турецкий укрепленный лагерь у Мартинешт, а на следующий день, в последний, за рекой Рымник. Также самому Великому визирю Осман-паше пришлось бежать.

Потери турецкой армии в боях составили 15-20 тысяч человек, в том числе 10 тысяч убитыми, вся артиллерия и огромный обоз. Бой на реке Рымник вошел в историю военного искусства как выдающийся образец сложного маневрирования войск на поле боя с целью разгрома значительно превосходящих сил противника в частях. Победа была достигнута, говоря суворовским языком, «не числом, а умением».

За победу на реке Рымник генерал-аншеф А.В. Суворов получил высшую награду Российской империи полководца — орден святого великомученика и победоносца Георгия 1-й степени и почетный титул графа Рымникского. Наградой за победу от австрийского императора стал титул графа Священной Римской империи. Рымникская победа примечательна еще и тем, что с тех пор за Суворовым окончательно укрепилась слава победоносного русского полководца.

Штурм сильнейшей турецкой крепости Измаил 11 декабря 1790 года стал подлинной вершиной славы полководца Александра Васильевича Суворова. Этот оплот Османских Портов на берегу Дуная строился французскими и немецкими фортификаторами как армейская крепость — «разъезд орды» (рассчитывался на размещение целой армии) и считался неприступным. Он представлял собой неправильный треугольник, примыкающий к берегу реки. Протяженность частично одетого в камень земляного вала составляла более 6 километров, высота — от 6 до 8 метров, с 7 земляными и каменными бастионами. Ширина крепостного рва составляла 12 метров, глубина — 6-10 метров. В ряде мест ров был заполнен водой на 2 метра. В крепости имелось множество каменных построек, приспособленных для ведения обороны.

Ширина крепостного рва составляла 12 метров, глубина — 6-10 метров. В ряде мест ров был заполнен водой на 2 метра. В крепости имелось множество каменных построек, приспособленных для ведения обороны.

Измаильский гарнизон насчитывал 35 тыс. человек при 265 орудиях. Один из опытнейших турецких военачальников Айдос Мехмет-паша был комендантом Измаила. Под стенами крепости стояла многочисленная турецкая Дунайская военная флотилия. Русские войска (31 тыс. человек и свыше 500 полевых орудий) блокировали Измаил и в декабре 1790 г. дважды безуспешно пытались взять его.

Прибывший под Измаил генерал-аншеф Суворов, проведя разведку, принял решение «ускоренной атакой» взять мощную вражескую крепость. В степи вырыт ров и засыпан вал, как Измаил. Обучение войск велось скрытно от турок ночью. Было подготовлено 70 штурмовых лестниц и 3 тыс. фашин.

По замыслу Суворова штурм крепости Измаил вели 9 штурмовых колонн, три из которых высаживались на судах гребной флотилии в город через Дунай с острова Шаталь. С суши крепость атаковали две группы войск под командованием генерал-лейтенантов П.С.

С суши крепость атаковали две группы войск под командованием генерал-лейтенантов П.С.

Потемкина и А.Н. Самойлова и колонна генерал-майора М. И. Голенищева-Кутузова. Каждая колонна имела резерв. Общий резерв составляла кавалерия численностью 2,5 тыс. человек. Чтобы избежать кровопролития, русский полководец направил Айдосу Мехмет-паше письмо с требованием сдать крепость, на что тот ответил решительным отказом.

10 декабря русская полевая и корабельная артиллерия произвела бомбардировку крепости. На следующий день в 3 часа ночи штурмовые колонны стали выдвигаться на исходные позиции, а в 5 часов 30 минут утра пошли в атаку. Внезапного штурма не получилось, и нападавшие были встречены сильным артиллерийско-артиллерийским огнем с вала. Турки совершили вылазку. Особенно тяжело тогда пришлось донским казакам, вооруженным укороченными пиками.

Захватив укрепление, русские войска вступили в рукопашную схватку за город на его пылающих улицах, по которым, сметая все на своем пути, неслись многотысячные табуны лошадей. К четырем часам дня Измаил пал. Турки потеряли 26 тысяч убитыми и 9тысяч раненых, среди которых большинство оказалось с тяжелыми ранениями. Потери русских составили 1815 убитых и 2445 раненых. Особенно большими были потери среди офицеров — командиры шли впереди штурмовых колонн. Победители захватили 265 преимущественно крупнокалиберных орудий, 42 речных плавсредства, 345 знамен и бунчуков.

К четырем часам дня Измаил пал. Турки потеряли 26 тысяч убитыми и 9тысяч раненых, среди которых большинство оказалось с тяжелыми ранениями. Потери русских составили 1815 убитых и 2445 раненых. Особенно большими были потери среди офицеров — командиры шли впереди штурмовых колонн. Победители захватили 265 преимущественно крупнокалиберных орудий, 42 речных плавсредства, 345 знамен и бунчуков.

По потерям противоборствующих сторон при штурме Измаила этот бой не имеет себе равных в мировой военной истории. Взятие крепости Измаил признано подвигом Александра Васильевича Суворова полководца, но он получил за это не фельдмаршальский жезл, а только чин подполковника Преображенского полка (полковник Преображенский чин императрицы Екатерины II Великая везла). Причиной тому были непростые отношения между Суворовым и светлейшим князем Потемкиным-Таврическим.

В 1791 году генерал-аншеф Суворов приказал русским войскам в Финляндии, руководя строительством пограничных укреплений на случай войны со Швецией. В 1792-1794 годах — войска на юге России, вновь занимавшиеся вопросами укрепления границы.

В 1792-1794 годах — войска на юге России, вновь занимавшиеся вопросами укрепления границы.

Полководец уже тогда предвидел неизбежность военного конфликта Российской империи с революционной Францией. Из Тульчина Суворов отправился в Польшу, где шли боевые действия во время очередного польского мятежа. В мае 179 г.4 Суворов отправляется на Подолию для подготовки ко второму польскому походу. В первой половине августа зачислен в состав армии генерал-аншефа Н. В. Репнина с 4,5-тысячным отрядом, вступившим на захваченную восстанием территорию. Численность суворовского войска после присоединения других отрядов увеличилась до 11 тысяч воинов. За 6 дней корпус Суворова одержал 4 победы: 3 (14) сентября у г. Дивина; На следующий день под Кобрином казачий авангард Суворова прорвался к 400-му конному полку майора Рущича. 6 (17) сентября у Крупчицкого монастыря под Кобриной Суворов атаковал дивизию Кароля Сераковского (численностью 5 тыс. при 26 орудиях) и отбросил ее к Бресту. 8 сентября (19) снова сразился с войсками Сераковского (8 тыс. при 14 орудиях) под Брестом и полностью разгромил их.

8 сентября (19) снова сразился с войсками Сераковского (8 тыс. при 14 орудиях) под Брестом и полностью разгромил их.

10 октября глава восставшего Костюшко был пленен отрядом Ферзена, который затем присоединился к Суворову, вследствие чего численность отряда последнего увеличилась до 17 тысяч воинов. Эти войска двинулись к Варшаве. Навстречу суворовским войскам была направлена группа генерала Майена в составе 5 560 солдат (в том числе 1 103 кавалериста) и 9 орудий. В 5 часов утра 15 (26) октября у Кобылки бой, продолжавшийся более 5 часов и закончившийся поражением польских войск, часть которых отступила к Праге, пригороду Варшавы с правой стороны Вислы, было начато.

До 21 октября (1 ноября) войска Суворова занимались на подступах к Варшаве обучением воинов, подготовкой фашин, лестниц и плетеней для преодоления укреплений. 23 октября (3 ноября) войска Суворова (до 25 тыс. воинов при 86 орудиях) подошли к Праге, пригороду Варшавы, и начали обстрел города и его стен. На следующий день, примерно в 5 часов утра, семь колонн пошли в атаку полуразрушенных артиллерийским огнем укреплений, обороняемых гарнизоном и вооруженными городскими повстанцами (20—30 тыс.) при 106 орудиях. Русские колонны под огнем ворвались в Прагу с разных сторон. Среди защитников Праги началась паника, и к 9часов утра 24 октября (4 ноября) польские войска капитулировали.

На следующий день, примерно в 5 часов утра, семь колонн пошли в атаку полуразрушенных артиллерийским огнем укреплений, обороняемых гарнизоном и вооруженными городскими повстанцами (20—30 тыс.) при 106 орудиях. Русские колонны под огнем ворвались в Прагу с разных сторон. Среди защитников Праги началась паника, и к 9часов утра 24 октября (4 ноября) польские войска капитулировали.

Погибло в бою по разным данным от 10 до 13 тысяч до 20 тысяч поляков и немного больше взято в плен, с российской стороны по официальному сообщению 580 солдат убито и 960 ранено. Русский генерал фон Клюген так вспоминал последний бой в Праге: Стреляли в нас из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, уничтожали всех, кто им попадался <…> Раздражение и жажда мести достигали высшей степени степени <…> офицеры уже не могли не останавливать кровопролития <…> На мосту снова пошла бойня.

Наши солдаты стреляли толпами, никого не разбирая — и пронзительный крик женщин, крики детей наводили ужас на душу. Справедливо говорят, что пролитая человеческая кровь возбуждает род опьянения. Закаленные наши солдаты в каждом живом существе видели пагубу нашу во время восстания в Варшаве. «Нет никакого партона никому!» — кричали наши солдаты и уничтожали всех, не различая ни года, ни пола…

Справедливо говорят, что пролитая человеческая кровь возбуждает род опьянения. Закаленные наши солдаты в каждом живом существе видели пагубу нашу во время восстания в Варшаве. «Нет никакого партона никому!» — кричали наши солдаты и уничтожали всех, не различая ни года, ни пола…

Эскиз (шуточный) Суворовские головы, выполненный с натуры в 1795 график Ян Норблин.

Суворов принял депутатов из Варшавы прямо на поле боя, среди множества трупов, демонстративно предупредив поляков о последствиях дальнейшего сопротивления. События в Праге и последующая польская и французская пропаганда сформировали в глазах западноевропейцев образ Суворова как жестокого полководца. Тем не менее показательные действия Суворова возымели действие, и 29 октября (9 ноября) на берегу Вислы магистрат привез Суворову хлебную соль и городские ключи, которые символизировали капитуляцию Варшавы. По просьбе короля Станислава освободить одного польского офицера, Суворов отпустил 500 пленных офицеров, еще до этого по домам было отпущено 6 тысяч польских повстанцев. Мировой судья от имени жителей Варшавы подарил Суворову золотую табакерку с бриллиантами и надписью «Варшава — Избавителю».

Мировой судья от имени жителей Варшавы подарил Суворову золотую табакерку с бриллиантами и надписью «Варшава — Избавителю».

После окончания сражения генерал-аншеф Суворов отправил императрице Екатерине II письмо, состоящее из трех слов: «Ура! Наша Варшава!» и получил ответ «Ура! Фельдмаршал Суворов!». Так, за взятие Праги Суворов был удостоен высшего воинского звания генерал-фельдмаршала, а также пожалован имением в 7 тысяч душ в Кобринском повете, получил прусские ордена Черного орла, Красного орла и другие награды. После капитуляции Варшавы и объявленной Суворовым амнистии армии повстанцев по всей Польше в течение недели сложили оружие.

В начале 1795 г. Суворов был назначен командующим всеми русскими войсками в Польше, затем главнокомандующим 80-тысячной армией, находившейся в Брацлавской, Вознесенской, Харьковской и Екатеринославской губерниях со штабом в Тульчине. Он написал к этому периоду «Науку побеждать» — выдающийся памятник русской военной мысли.

В 1795-1796 годах генерал-фельдмаршал А.В. Суворов приказал ввести войска на Украину, сохранив штаб в Тульчине. Именно здесь при подготовке полевых войск в программу фронтовых учений был внесен знаменитый Суворов, поражавший воображение современников из числа военных, особенно иностранцев, атаками.

г. На юге России Суворов создал «Науку побеждать» — выдающийся памятник русской военной мысли. В нем он писал: «Три воинских искусства. Первое — глазомер: как в стане стать, как итт, где атаковать, гнать и бить.

Второе — скорость…

Враг на нас не надеется, считает нас за сто верст и колоть издалека, в двух и в трех стаях больше. Вдруг мы на нем вдруг. Голова закружится у него. Атака с тем, что пришло, чем бог послал! Конница, начинай! Рубин, гони, Коли, отрезывай, не промахивайся!

Ура! Чудеса творят Братья! Третий — удар. Нога поддерживает ногу, рука усилиет руку. При стрельбе погибает много людей. У врага те же руки и русский штык не известен…» С воцарением Павла I Суворов выступил против введения чуждых русской армии прусских порядков, что вызвало враждебное отношение к ней императора и двора. 8 февраля 1797 г. комендант был уволен и отправлен в имение в Кончанское

У врага те же руки и русский штык не известен…» С воцарением Павла I Суворов выступил против введения чуждых русской армии прусских порядков, что вызвало враждебное отношение к ней императора и двора. 8 февраля 1797 г. комендант был уволен и отправлен в имение в Кончанское

Ссылка, когда генерал-фельдмаршал находился под надзором местной полиции, продолжалась около двух лет В 179 г.8 Российская империя вступила во вторую антифранцузскую коалицию (Великобритания, Австрия, Турция, Королевство обеих Сицилий) По настоянию союзников и прежде всего Венского двора император Павел I был вынужден назначить Суворова главнокомандующим. командующий союзной русско-австрийской армией в Северной Италии. Перед отъездом в Европу государь наградил опального полководца Русской Традиции Рыцарей-госпитальеров Большого Креста (Мальтийского Ордена). Пройдя через Митаву, Суворов был представлен французскому королю-изгнаннику Людовику XVIII.

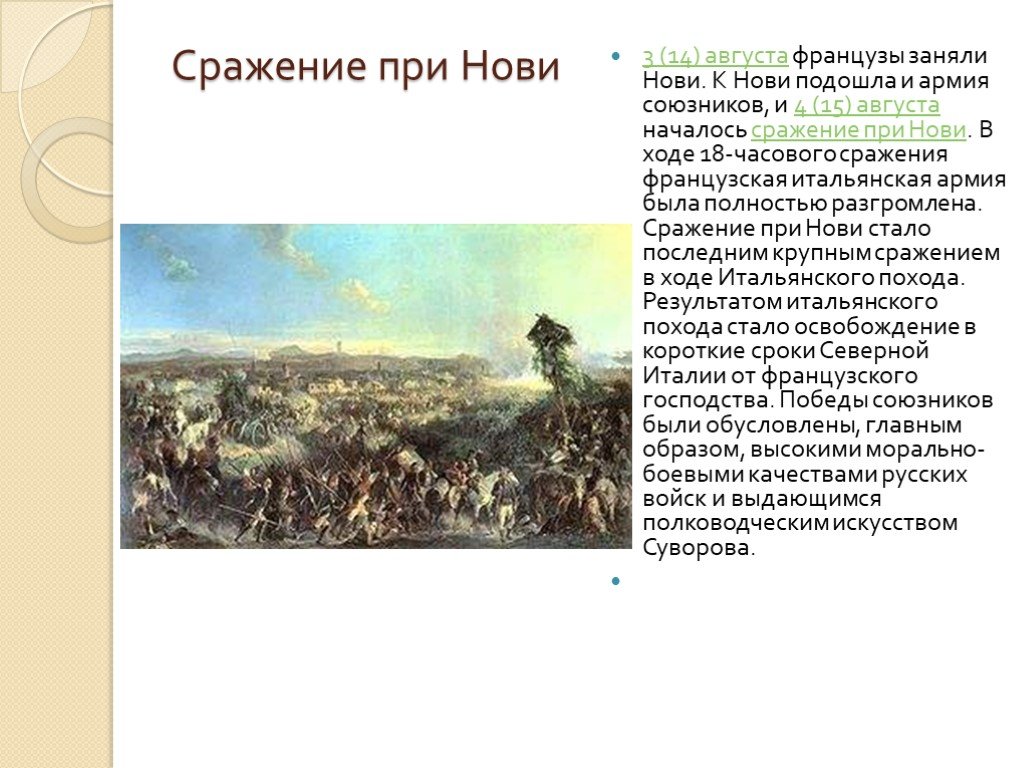

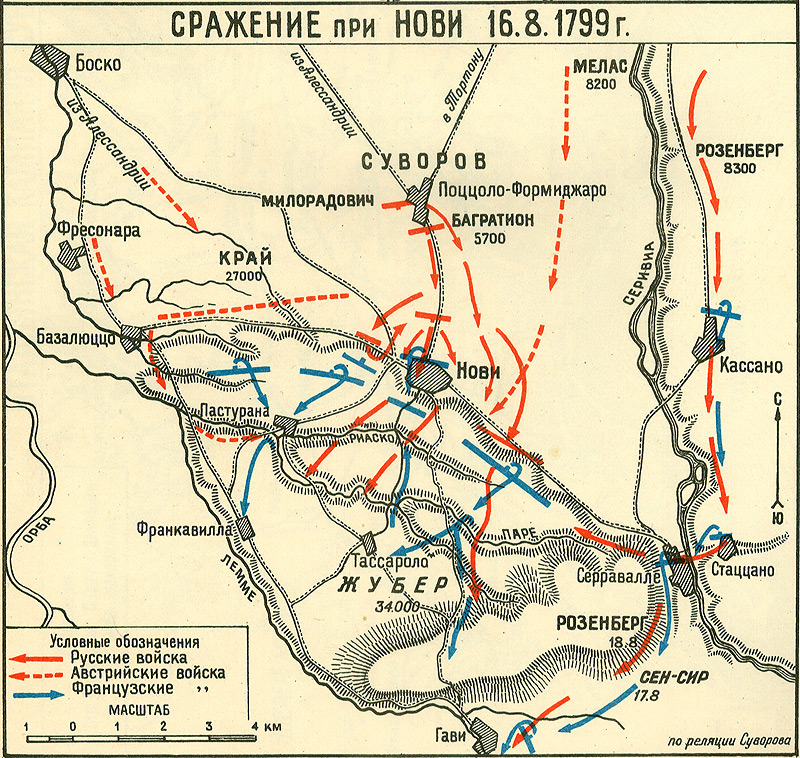

В Итальянской кампании 1799 года суворовцы одержали над французами победы в боях на реках Адда, Треббия и у города Нови. Три французские армии во главе с прославленными генералами Моро, Макдональдом и Жубером были разгромлены. Суворов в каждом из этих сражений проявлял полное превосходство в военном искусстве, своевременно атакуя противника с марша меньшими силами. Были освобождены города Милан и Турин. Союзники захватили крепости Брешиа и Бергамо. В короткий срок Северная Италия (на владение которой претендовала Австрийская империя) была освобождена от французских войск. Император Павел I пожаловал Суворову титул князя Итальянского.

Три французские армии во главе с прославленными генералами Моро, Макдональдом и Жубером были разгромлены. Суворов в каждом из этих сражений проявлял полное превосходство в военном искусстве, своевременно атакуя противника с марша меньшими силами. Были освобождены города Милан и Турин. Союзники захватили крепости Брешиа и Бергамо. В короткий срок Северная Италия (на владение которой претендовала Австрийская империя) была освобождена от французских войск. Император Павел I пожаловал Суворову титул князя Итальянского.

После этого русский полководец планировал поход во Францию, за ее столицу Париж. Однако ему было предложено, оставив союзные австрийские войска в Италии, отправиться в Швейцарию (оккупированную французами) для связи с русским корпусом генерала А.М. Римский-Корсаков. Поводом для этого стал план союзных держав сосредоточить русские корпуса в Швейцарии для последующего их вторжения во Францию с юго-востока.

В 1799 году знаменитый Суворовский Швейцарский поход 179 г. 9 в военной истории началась. Русские войска, которые австрийские союзники, вопреки обещаниям, не снабдили мулами, должны были с непрерывными боями прорываться по швейцарской территории через французские заслоны. Путь пролегал по горным дорогам, через заснеженные перевалы в условиях альпийского высокогорья. Пришлось отправить все тяжести, войска потеряли почти всех лошадей. Бои за Сен-Готард, Чертов мост, Паникс и многие другие пункты признаны образцами героизма и бесстрашия суворовцев, которых полководец назвал «замечательными спортсменами». 900:03

9 в военной истории началась. Русские войска, которые австрийские союзники, вопреки обещаниям, не снабдили мулами, должны были с непрерывными боями прорываться по швейцарской территории через французские заслоны. Путь пролегал по горным дорогам, через заснеженные перевалы в условиях альпийского высокогорья. Пришлось отправить все тяжести, войска потеряли почти всех лошадей. Бои за Сен-Готард, Чертов мост, Паникс и многие другие пункты признаны образцами героизма и бесстрашия суворовцев, которых полководец назвал «замечательными спортсменами». 900:03

Преодолев альпийские высоты, русские войска со значительными потерями прорвались через Швейцарию. Все французские войска, вставшие на пути суворовцев, были разбиты. Однако подключаться к северу от швейцарских Альп Суворову было некому — корпус генерала Римского-Корсакова был разгромлен французами, а австрийцы отступили. В это время полководец получил высочайший указ вернуться с войсками в Россию.

Высшее воинское звание генералиссимуса всех русских войск стало наградой великому русскому полководцу за Итальянский и Швейцарский походы. К тому времени кавалер всех российских орденов высших степеней имел и звание австрийского генерал-фельдмаршала.

К тому времени кавалер всех российских орденов высших степеней имел и звание австрийского генерал-фельдмаршала.

В Петербурге генералиссимуса Суворова ждала новая опала. Сначала в пути он получил выговор от императора Павла I за то, что он в походе имел при себе дежурного генерала, что ему не положено по уставу. Затем тяжелобольного полководца предупредили о нежелании государя пойти ему навстречу. И в довершение всего отнял у него всех адъютантов. Все это отразилось на здоровье Суворова, и он умер.

В Александро-Невской лавре похоронен генералиссимус Александр Васильевич Суворов, граф Рымникский, князь Итальянский. На надгробии были вырезаны слова поэта Державина — «Здесь лежит Суворов».

Могила Суворова в Александро-Невской Лавре

Суворов вошел в военную историю как гениальный полководец. Он не проиграл ни одного сражения, и все они были выиграны при превосходстве в силах противника.