Николай II Александрович. Основные события кратко

1895г — Изобретение А.С. Поповым радиотелеграфа.

1896г — Заключение русско-китайского договора об оборонительном союзе против Японии и строительстве КВЖД (велось до 1901г). Возобновление дружественных отношений с Болгарией.

1897г — Проведение первой Всероссийской переписи населения. Принятие закона о нормировании рабочего времени. Введение новой монетной единицы — золотого рубля.

1898г — Заключение русско-китайской конвенции об аренде Лаодунского полуострова с крепостью Порт-Артур. Обращение Николая II к правителям Европы с предложением о созыве конференции для сохранения общего мира. Результатом этого обращения стали Гаагские конференции (1899г и 1907г).

1900-1903гг — Экономический кризис.

1904-1905гг — Русско-японская война. Она показала всю несостоятельность режима, не желавшего идти в ногу с прогрессом в военном деле. Ее результатом стала потеря Россией ряда территорий на Дальнем Востоке и гибель флота. Произошла демократизация общественной жизни.

1904-1907гг — Оформление Тройственного согласия (Антанта) — военно-политического союза Великобритании, Франции и России.

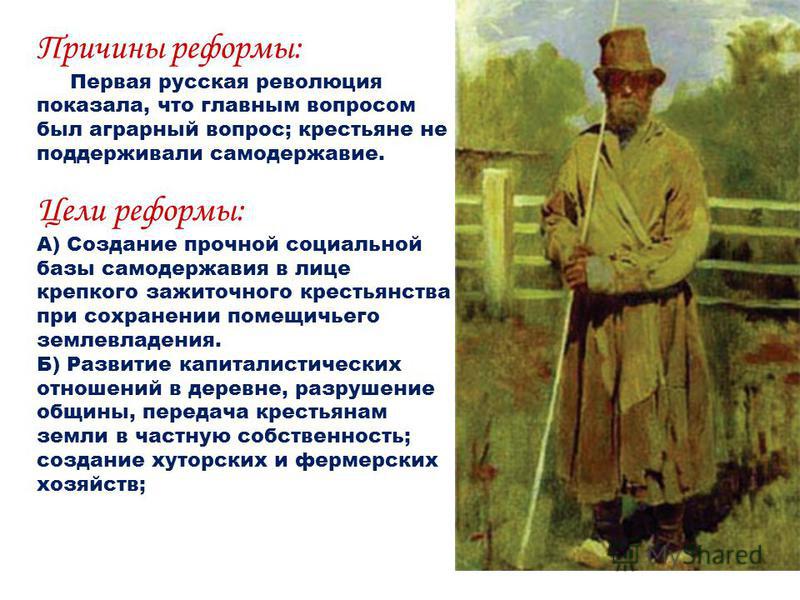

9 января 1905г — Кровавое воскресенье. Начало первой русской революции.

17 октября 1905г — Опубликование Манифеста о гражданских свободах, учреждавшего Государственную думу, которой предоставлялись законодательные и контрольные полномочия.

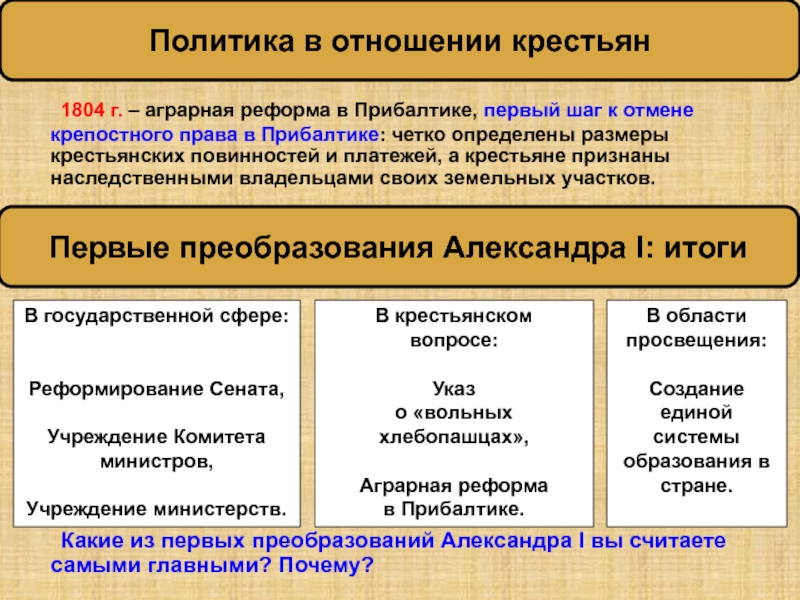

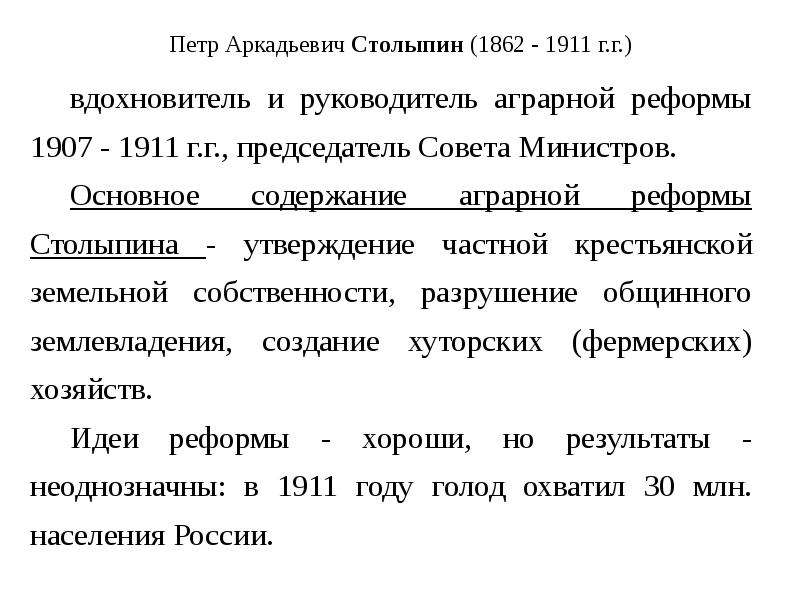

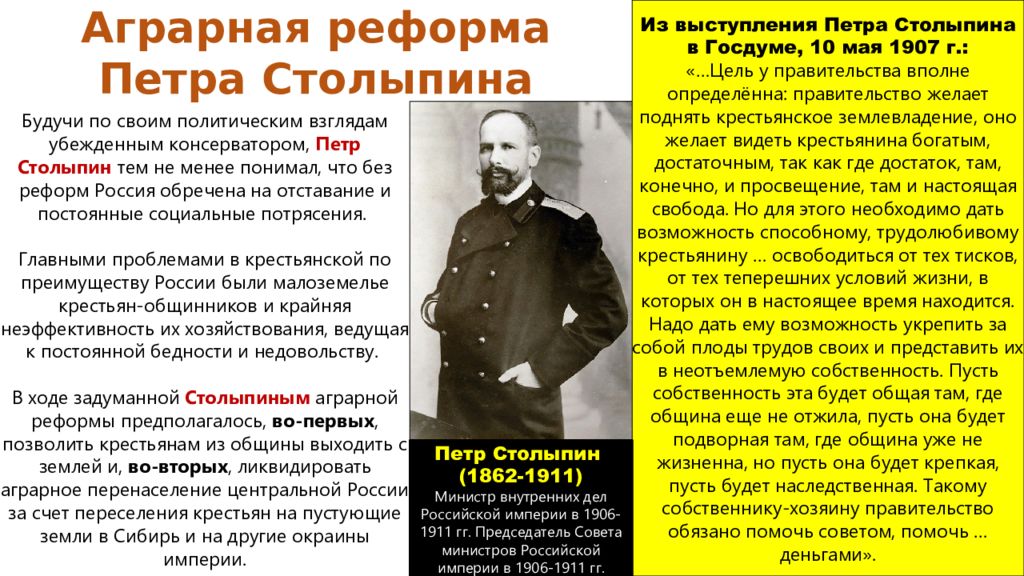

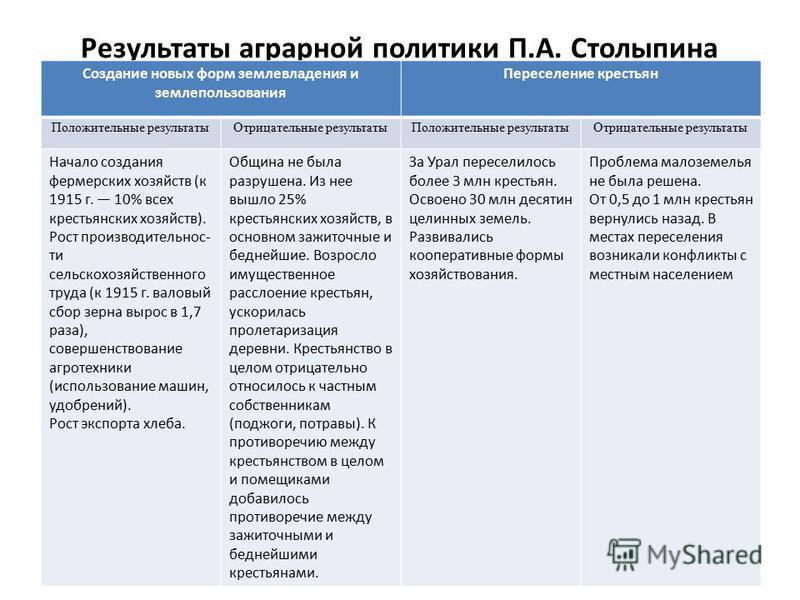

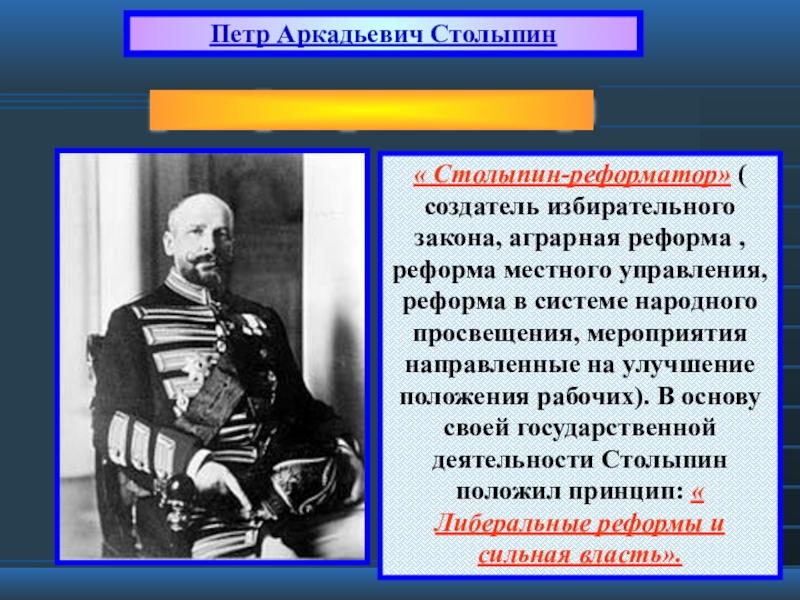

1906-1911гг — Столыпинская аграрная реформа.

19 августа 1906г — Утверждение Николаем II закона о военно-полевых судах.

1907-1914гг — Русские сезоны в Париже и Лондоне.

3 мая 1908г — Закон о школьной реформе, по которому вводилось обязательное бесплатное начальное обучение.

4 апреля 1914г — Принятие Урянхайского края (Тувы) под протекторат России.

1 августа 1914г — Объявление Германией войны России. Начало Первой мировой войны.

6 августа 1914г — Объявление Австро-Венгрией войны России.

18 августа 1914г — Переименование Санкт-Петербурга в Петроград.

27 февраля 1917г — Февральская революция. Свержение самодержавия в России.

Назад

Конституция Российской Империи утверждена 113 лет назад

Фото: yandex.by/collections

6 мая 1906 года Николай II утвердил свод основных государственных законов Российской империи. Фактически это была конституция, в которой говорилось об основных принципах управления государством и разделении власти между императором и российским парламентом, состоящим из Государственного совета и Государственной думы.

Эти изменения были вызваны революционными волнениями в России в 1905 году. Желая разрядить обстановку в стране, Николай II учредил Первую Государственную Думу. В октябре 1905 года он издал манифест, существенно расширивший полномочия Думы, которая стала законодательным органом, откуда законы поступали в верхнюю палату парламента — Госсовет. В своём манифесте император также обещал привлечь в Думу слои населения, лишённые до этого избирательных прав.

Основные государственные законы стали фактически первой конституцией России, которая состояла из двух разделов, 17 глав и 223 статей. В них говорилось об общих началах государственного строя Российской империи, закреплялся государственный язык, принципы верховной власти, порядок законодательства, принципы организации и деятельности центральных государственных учреждений, права и обязанности российских подданных, положение православной церкви. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.

В своде «Основных государственных законов Российской империи» было прописано, что все принимаемые Думой законы подлежат утверждению императором. Исполнительная власть в стране также подчинялась ему — он назначал министров, единолично руководил внешней политикой страны, ему подчинялись вооруженные силы. Царь объявлял войну, заключал мир, от его имени осуществлялось судопроизводство. Специальный параграф в своде законов разрешал императору в перерывах между сессиями Думы издавать новые законы только от своего имени. Хотя Николай II лишился неограниченного права издавать законы и единолично распоряжаться государственным бюджетом, он имел возможность в любой момент распустить Думу.

Исполнительная власть в стране также подчинялась ему — он назначал министров, единолично руководил внешней политикой страны, ему подчинялись вооруженные силы. Царь объявлял войну, заключал мир, от его имени осуществлялось судопроизводство. Специальный параграф в своде законов разрешал императору в перерывах между сессиями Думы издавать новые законы только от своего имени. Хотя Николай II лишился неограниченного права издавать законы и единолично распоряжаться государственным бюджетом, он имел возможность в любой момент распустить Думу. Место для дискуссий | Журнал «Журналист»

Покосившийся громоотвод

В новом законе было два принципиальных изменения. Избиратели-горожане были разделены на две курии, с высшим и низшим имущественным цензом, причём норма представительства более обеспеченных горожан была выше. Главное же, депутаты на квотированные избирательные мандаты крестьянской и рабочей курий теперь избирались не своими куриями, а общим губернским избирательным собранием, большинство в котором всегда составляли совместно землевладельцы (помещики) и состоятельные горожане первой курии. Поэтому в Третьей и Четвёртой Думах сохранялось проправительственное большинство, и они проработали полный срок — по пять лет каждая. Нюанс заключался в том, что левая часть правящего большинства — октябристы — иногда голосовали не с правительственными партиями (националистами и правыми), а с оппозицией (кадетами, прогрессистами и трудовиками), что позволяло Думе принимать либеральные законы, которые, как правило, блокировались потом в Госсовете. Назвать же Думы двух последних созывов представительными язык не поворачивается. Ведь при выборах этих Дум 2% населения (помещики и богатые горожане) определяли судьбу более половины голосов выборщиков. Поэтому парламент всё меньше играл роль громоотвода революции.

Правительство смотрело на Думу лишь как на досадную помеху своей деятельности. Зато всё большую роль играли критические по отношению к правительству выступления в Думе лидеров оппозиции, публиковавшиеся в газетах. Особенно нашумела речь Павла Милюкова «Глупость или измена?», произнесённая 1 (14) ноября 1916 года. Лидер кадетов обвинил правительство в неспособности привести страну к победе и в стремлении к сепаратному миру с Германией, рассказал о губительном влиянии Распутина на царскую семью. Такие речи всё больше способствовали возбуждению недовольства масс, особенно в месяцы, предшествовавшие Февральской революции 1917 года. Во время войны император постоянно приостанавливал деятельность Думы, отправляя её на каникулы. Последний раз это произошло уже во время Февральской революции, 25 февраля (9 марта) 1917 года. С тех пор Дума ни разу не собиралась на официальные заседания, хотя формально была распущена только указом Временного правительства от 6 (19) октября 1917 года в связи с назначением выборов во Всероссийское учредительное собрание.

Зато всё большую роль играли критические по отношению к правительству выступления в Думе лидеров оппозиции, публиковавшиеся в газетах. Особенно нашумела речь Павла Милюкова «Глупость или измена?», произнесённая 1 (14) ноября 1916 года. Лидер кадетов обвинил правительство в неспособности привести страну к победе и в стремлении к сепаратному миру с Германией, рассказал о губительном влиянии Распутина на царскую семью. Такие речи всё больше способствовали возбуждению недовольства масс, особенно в месяцы, предшествовавшие Февральской революции 1917 года. Во время войны император постоянно приостанавливал деятельность Думы, отправляя её на каникулы. Последний раз это произошло уже во время Февральской революции, 25 февраля (9 марта) 1917 года. С тех пор Дума ни разу не собиралась на официальные заседания, хотя формально была распущена только указом Временного правительства от 6 (19) октября 1917 года в связи с назначением выборов во Всероссийское учредительное собрание.

Первым действительно демократическим парламентом России, избранным всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием, стало Учредительное собрание. Однако само голосование проходило 12 (25) ноября 1917 года, когда после Октябрьской революции власть взяли большевики. А они ясно дали понять, что никому власть отдавать не собираются. Поэтому голосование и созыв Учредительного собрания устроили лишь затем, чтобы народ, возлагавший свои надежды на Учредительное собрание, убедился в его бессилии. «Учредилка» была легко разогнана после одного заседания. Поэтому результаты выборов, в которых приняло участие менее 50% избирателей (44,5 млн из 90 млн), имели значение лишь всероссийского социологического опроса. Эсеры, которые выступали единым списком, хотя уже раскололись на левых и правых, получили 40,4% голосов, большевики — 24,0%, украинские эсеры — 7,7%, кадеты — 4,7%, российские меньшевики — 2,6%, меньшевики Грузии — 1,5%, мусаватисты Азербайджана — 1,4%, Дашнакцутюн Армении — 1,3% и казахская Алаш-Орда — 0,9%.

Партия большевиков, убедившись, что на свободных выборах в преимущественно крестьянской стране ей не победить, более таких выборов не проводила почти до самого конца СССР. Парламент при советской власти (Центральный Исполнительный Комитет, а с 1937 года — Верховный Совет СССР) играл чисто декоративную роль и законодательной работой не занимался. Реально законы готовились в партийных и правительственных органах, а в парламенте даже не обсуждались. На одно место на выборах был только один кандидат, который был либо коммунистом, либо утверждённым партийными инстанциями беспартийным.

Верховный Совет должен был создать у народа иллюзию своего представительства во власти, хотя значительная часть населения понимала, что это именно иллюзия.

История России. Поурочные рекомендации. 9 класс (О.Н. Журавлев)

%PDF-1.6 % 1556 0 obj > endobj 44 0 obj > endobj 58 0 obj >stream 2014-12-17T16:20:01+03:002015-11-25T18:00:40+03:00Adobe Illustrator CS5.12015-11-25T18:00:40+03:00

did:F46E360D7875E411B8DAA8ED39658389xmp.did:1A4C5D30BD68E411B828FBE303C067C7proof:pdf1

did:F46E360D7875E411B8DAA8ED39658389xmp.did:1A4C5D30BD68E411B828FBE303C067C7proof:pdf1 iid:3488C7F4F66EE4118A6EF5B527FE65D32014-11-18T11:32:04+03:00Adobe InDesign 7.5/;/metadata

iid:3488C7F4F66EE4118A6EF5B527FE65D32014-11-18T11:32:04+03:00Adobe InDesign 7.5/;/metadata Поурочные рекомендации. 9 класс (О.Н. Журавлев)

Поурочные рекомендации. 9 класс (О.Н. Журавлев) 173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

414 0 obj

>

endobj

105 0 obj

>

endobj

419 0 obj

>

endobj

562 0 obj

>

endobj

711 0 obj

>

endobj

844 0 obj

>

endobj

963 0 obj

>

endobj

1110 0 obj

>

endobj

1273 0 obj

>

endobj

1398 0 obj

>

endobj

1506 0 obj

>

endobj

1502 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1505 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1508 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1511 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1513 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1516 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1518 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1521 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1523 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1526 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1528 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1533 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1535 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1538 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1540 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1543 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1545 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 1549 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1552 0 obj

>/ExtGState>/Font>>>/Thumb 1554 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.

173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

414 0 obj

>

endobj

105 0 obj

>

endobj

419 0 obj

>

endobj

562 0 obj

>

endobj

711 0 obj

>

endobj

844 0 obj

>

endobj

963 0 obj

>

endobj

1110 0 obj

>

endobj

1273 0 obj

>

endobj

1398 0 obj

>

endobj

1506 0 obj

>

endobj

1502 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1505 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1508 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1511 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1513 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1516 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1518 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1521 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1523 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1526 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1528 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1533 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1535 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1538 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1540 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1543 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1545 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 1549 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1552 0 obj

>/ExtGState>/Font>>>/Thumb 1554 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615. l(u WqնĈcoM

l(u WqնĈcoMУрок 11. крестьянская реформа 1861 г. отмена крепостного права — Россия в мире — 11 класс

Конспект урока № 11

по предмету «Россия в мире» для «11» класса

Тема: «Крестьянская реформа 1861 г. Отмена крепостного права».

Вопросы по теме:

1. Причины отмены крепостного права.

2. Подготовка крестьянской реформы.

3. Содержание и сущность крестьянской реформы.

4. Значение реформы.

5. Социально-экономическое развитие России в пореформенный период.

Тезаурус:

Временнообязанные крестьяне – бывшие помещичьи крестьяне, получившие личную свободу в результате Крестьянской реформы 1861 г., но не переведенные на выкуп. До перевода на выкуп были обязаны выполнять прежние повинности в пользу помещика.

Выкупная операция – государственная кредитная операция, проведённая правительством Российской империи в связи с уничтожением крепостного права. Операция была проведена с целью способствовать переходу надельной земли в собственность крестьян.

Мировые посредники – должностное лицо в Российской империи в период проведения крестьянской реформы 1861 г. Назначался из дворян для утверждения уставных грамот и разбора конфликтов между помещиками и крестьянами. Обладал судебно-административной властью.

«Отрезки» – часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после Крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков.

Редакционные комиссии – государственное учреждение, созданное в марте 1859 г. для рассмотрения проектов освобождения крестьян от крепостной зависимости , составленных губернскими комитетами.

Уставная грамота – документ, фиксировавший отношения помещика с временнообязанными крестьянами в России по Крестьянской реформе 1861 г.

Теоретический материал для самостоятельного изучения:

18 февраля 1855 г. после непродолжительной болезни скоропостижно скончался император Николай I. «Мне хотелось, приняв на себя всё трудное, всё тяжёлое, оставить тебе царство мирное, устроенное, счастливое. Провидение судило иначе. Теперь я иду молиться за Россию и за вас. После России я вас любил более всего на свете. Служи России!» — таковым было последнее отцовское напутствие цесаревичу Александру Николаевичу.

«Мне хотелось, приняв на себя всё трудное, всё тяжёлое, оставить тебе царство мирное, устроенное, счастливое. Провидение судило иначе. Теперь я иду молиться за Россию и за вас. После России я вас любил более всего на свете. Служи России!» — таковым было последнее отцовское напутствие цесаревичу Александру Николаевичу.

На престол вступил император Александр II, вошедший в историю с именем «Царь Освободитель» за отмену крепостного права.

Александр II вступил на престол в сложное для России время. Страна находилась в глубоком социально-экономическом кризисе.

Крепостное состояние крестьян сковывало трудовые ресурсы деревни, препятствовало росту числа свободных рабочих рук, необходимых для развивающейся промышленности. Оно тормозило развитие товарно-денежных отношений, техническое переоснащение промышленности, армии и сельского хозяйства.

Сельское хозяйство находилось в застое благодаря тому, что помещики, пользовавшиеся даровым трудом крестьян, не были заинтересованы в применении современных методов обработки земли, новых орудий и машин.

Крепостное право консервировало сословные привилегии, сословный суд, власть дворянства на местах, сохранение рекрутской армии.

В стране ширилось недовольство крестьян своим подневольным состоянием, которое было особо ощутимо в условиях развивавшихся рыночных отношений. Сотни крестьянских выступлений произошли в конце 1850-х гг.

Кризис крепостничества явился одной из главных причин поражения страны в Крымской войне, которая показала военно-техническую отсталость России.

Крепостничество исчерпало себя не только экономически, но и вызывало всеобщее моральное осуждение всех мыслящих представителей русского общества. Оно тормозило индустриальное развитие страны и снижало международный авторитет России.

По восшествии на престол Александр II в 1857 г. образовал Секретный комитет для обсуждения проектов Крестьянской реформы. Члены комитета в течение года рассматривали проекты, составленные его предшественниками. Александра II в стремлении покончить с крепостным правом поддерживали его брат великий князь Константин Николаевич, министр внутренних дел С.С.Ланской, сенатор Н.А.Милютин, великая княгиня Елена Павловна.

Александра II в стремлении покончить с крепостным правом поддерживали его брат великий князь Константин Николаевич, министр внутренних дел С.С.Ланской, сенатор Н.А.Милютин, великая княгиня Елена Павловна.

Многие помещики к тому времени поняли, что лучше принять участие в подготовке реформы, чтобы направить её в выгодное для себя русло. В ответ на их прошения Александр II издал так называемый «рескрипт Назимову» (генерал-губернатору Виленской губернии), в котором император рекомендовал в каждой губернии Северо-Западного края учредить губернские комитеты из помещиков для обсуждения крестьянского вопроса и для подготовки проектов освобождения крестьян. Этот рескрипт положил начало созданию подобных комитетов во многих других губерниях страны. Таким образом подготовка реформы стала всеобщей и гласной.

В 1858 г. Секретный комитет был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. В 1859 г. были созданы Редакционные комиссии при Главном комитете. Их задачей было рассмотрение всех проектов, подготовленных местными комитетами, и составление на их основе единого для всей страны закона. Возглавлял Редакционные комиссии член Государственного комитета Я.И.Ростовцев. В 1860 г. документы были переданы в Главный комитет, а потом в Государственный совет для обсуждения.

19 февраля 1861 г. император Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права, «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и ряд других законов, регулировавших проведение реформы.

По реформе крестьяне сразу получили личную свободу, т.е. свободу перемещения, заключения брака, гражданских сделок, торговли, перехода в другие сословия.

Крестьяне освобождались с землёй, однако земля не сразу становилась их собственностью. Свой надел, размеры которого зависели от природных и экономических особенностей региона, они должны были выкупить у помещика, по-прежнему работая на барщине или выплачивая оброк. Размеры выкупа земли в каждом регионе были разными. Но везде государство помогало крестьянину совершить выкуп: оно оплачивало 80 % стоимости надела, а остальные 20 % выкупной суммы крестьянин выплачивал помещику самостоятельно. Деньги, которые выплатило государство, крестьяне должны были вернуть в течение 49 лет, ежегодно выплачивая 6 % от полученной суммы (так называемые выкупные платежи). Выкупившие свои наделы именовались крестьянами-собственниками, а не осуществившие этого – временнообязанными. Временнообязанное состояние крестьян могло продолжаться в течение 9 лет. В это время крестьянин не мог отказаться от своего надела земли.

Деньги, которые выплатило государство, крестьяне должны были вернуть в течение 49 лет, ежегодно выплачивая 6 % от полученной суммы (так называемые выкупные платежи). Выкупившие свои наделы именовались крестьянами-собственниками, а не осуществившие этого – временнообязанными. Временнообязанное состояние крестьян могло продолжаться в течение 9 лет. В это время крестьянин не мог отказаться от своего надела земли.

Крестьяне могли получить землю и бесплатно, но лишь ¼ часть определённого законом общего надела.

Размеры крестьянских наделов, а также оброк и барщина временнообязанных должны были быть точно определены соглашением между помещиком и крестьянами – Уставными грамотами. Срок подписания уставных грамот определялся в 2 года.

Для контроля за осуществлением реформы на местах создавался специальный институт мировых посредников.

Крестьяне, получив личную свободу, отныне должны были иметь самоуправление. Основой новой системы самоуправления становились сельский сход и волостной сход. На этих собраниях сельское общество избирало старосту, сборщика податей, старшину.

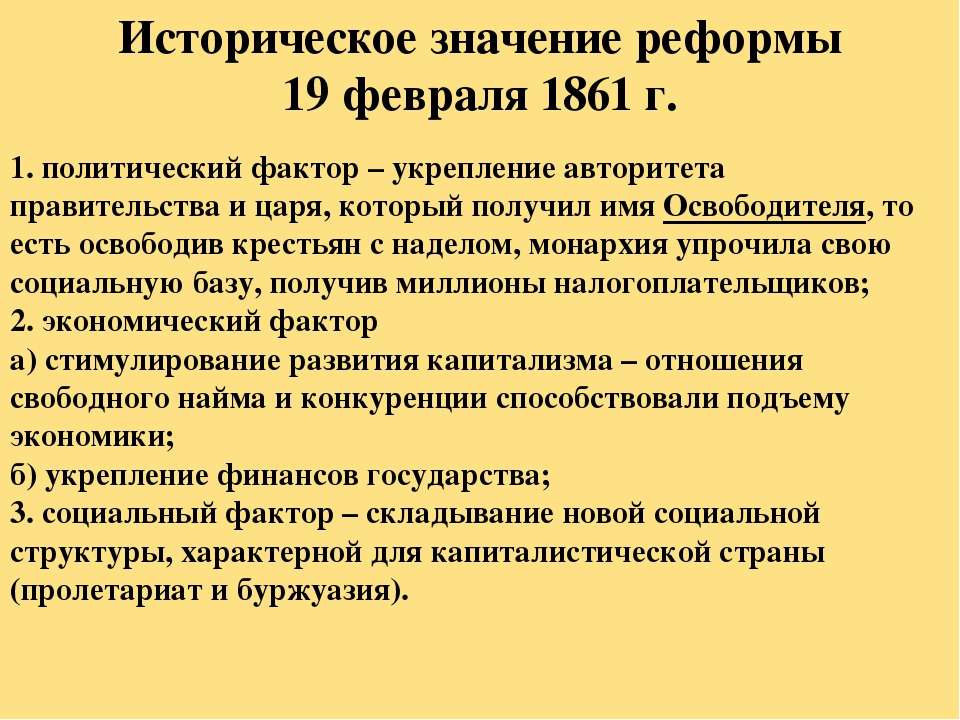

Значение Крестьянской реформы 1861 г. было очень велико. Отменив крепостную зависимость, она сделала около 24 млн. крестьян лично свободными. Реформа стала переломным моментом, гранью между двумя эпохами – феодализмом и капитализмом, создала условия для утверждения капиталистического уклада в экономике страны.

Однако реформа имела и ряд недостатков, главным из которых было сохранение многих пережитков крепостного права – тяжёлые выкупные платежи, временнообязанное состояние крестьян, сохранение помещичьего землевладения.

В результате передачи «отрезков» помещикам крестьяне потеряли около 20 % своих прежних наделов. Теряли они, как правило, самые лучшие земли.

Свой надел крестьяне не получали в частную собственность. Землю можно было покупать, арендовать, передавать по наследству, но не продавать.

Сохранялась крестьянская община с прежними традициями передела земли и круговой поруки.

Крестьяне, обязанные совершать выкупные платежи, в итоге выкупали землю по ценам на 25 % выше рыночных.

Причины сохранения остатков феодальной системы крылись в сроках и обстоятельствах проведения реформы. Шла реформа по историческим меркам довольно быстро – всего 50 лет. Реформа проводилась сверху, а не в силу внутреннего разложения и активного вытеснения новыми общественными отношениями. Поэтому основные участники реформы – дворяне и крестьяне – не были к ней в полной мере готовы. Большинство помещиков не использовали технику, агрокультурные приёмы, не были втянуты в активные рыночные связи. Крестьяне были в массе своей неграмотны и бедны. Отсутствовала развитая финансовая система. Сохранялся сословный строй общества. Реформа носила компромиссный характер: она была проведена с учётом интересов помещиков, государства и крестьян.

Отмена крепостного права открыла путь новым экономическим отношениям.

Во второй половине XIX в. российская промышленность переживала бурный подъем. В 1880-х гг. завершился промышленный переворот в России. Объем промышленного производства возрос почти в семь раз. Количество фабрик и заводов увеличилось с 3 до 9 тыс. Быстрыми темпами шло строительство железных дорог. Если к 1861 г. их протяженность составляла 2 тыс. км, то к началу 1880-х гг. – свыше 22 тыс. км.

Период 1860-1870-х гг. стал временем становления машиностроительной промышленности, которая была тесно связана со строительством железных дорог.

По-прежнему, как и в дореформенный период, ведущие позиции в промышленности занимало хлопчатобумажное производство. Продукция хлопчатобумажной отрасли за 30 пореформенных лет выросла в 4 раза.

В экономику усиленно привлекался иностранный капитал, преимущественно французский, английский, бельгийский, германский. Инвестиции шли в основном в горнорудную, машиностроительную и химическую промышленность. В легкой и пищевой отраслях доминировал отечественный капитал.

Большая часть промышленного потенциала страны была сосредоточена в пяти регионах: в центральной и северо-западной части России, на Урале, в Донбассе и Баку. На остальных территориях преобладало аграрно-кустарное производство.

На остальных территориях преобладало аграрно-кустарное производство.

Несмотря на мощный рывок, российская промышленность значительно отставала от промышленности передовых капиталистических стран по масштабам и размерам производства на душу населения, техническому оснащению и темпам роста производительности труда.

Ведущей отраслью экономики продолжало оставаться сельское хозяйство, в котором преобладал экстенсивный путь развития. Отмена крепостного права дала импульс для становления капиталистических отношений в деревне и привела к росту товарности в аграрном секторе. Значительно возрос – на 44 % – за 10 лет (к 1870 г.) экспорт хлеба за границу. Но сохранились и феодальные пережитки, тормозившие развитие российской деревни – тяжёлые выкупные платежи, временнообязанное состояние крестьян, сохранение помещичьего землевладения.

Серьезные изменения в пореформенный период произошли в социальной структуре российского общества. Зарождались новые классы развивающегося капиталистического общества: буржуазия и пролетариат. Они формировались не на юридической, а на экономической основе. Их появление не было предусмотрено сословной иерархией, поэтому состав этих классов складывался из представителей разных сословий.

Класс буржуазии пополнялся как за счёт дворян, так и представителей других сословий – мещан, крестьян, купечества. Вместе с тем необходимо отметить, что в отличие от европейской, русская буржуазия еще была экономически и политически слаба и зависела от правящей власти.

Класс рабочих формировался в первую очередь из бедных крестьян, уходивших на заработки в город. Мещане также становились часто наёмными рабочими.

Отмена крепостного права стала одним из главных событий в истории России XIX в. Она уничтожила личную зависимость крестьян от помещиков. Реформа открыла путь развитию капитализма в промышленности, формированию рынка вольнонаёмной рабочей силы, ускорила социальное расслоение крестьянства. К концу XIX в. 1/5 часть дворов составили успешные крестьянские хозяйства, которые давали половину сельскохозяйственной продукции, в 2 раза больше, чем помещики. Реформа дала импульс начавшимся вслед за ней реформам в различных общественных сферах.

Реформа дала импульс начавшимся вслед за ней реформам в различных общественных сферах.

Теоретический материал для углублённого изучения:

5 фактов об отмене крепостного права:

Факт 1. Александр II был далеко не первым императором, который пытался избавить Российскую империю от позорного и экономически невыгодного крепостного права. Начало реформам положил Павел I, приняв в 1797 г. указ «о трёхдневной барщине». Он граничил барщину тремя днями, чтобы крестьяне успевали пахать и своё поле. Но Павел боялся не угодить дворянству, потому его манифест носил рекомендательный характер, и многими помещиками не выполнялся. Его сын Александр I в 1803 году принимает «Указ о вольных хлебопашцах», но касался он только тех крестьян, которых добровольно освобождали помещики. При Александре I личную свободу, правда, без земли, получают крестьяне трех прибалтийских губерний: Эстляндии, Курляндии и Лифляндии. При Николае I было создано более десяти комиссий, разрабатывавших закон об освобождении крестьян. Но на практике ни один из этих проектов реализован не был из-за противодействия помещиков.

Факт 2. При Александре II подготовкой реформы занимались крупные помещики-крепостники. Почему они вдруг согласились пойти на компромисс? В начале своего правления Александр держал речь перед московским дворянством, в которой озвучил одну простую мысль: «Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, как оно само собою станет отменяться снизу». Его опасения были не напрасными. За первую четверть XIX века было зарегистрировано 651 крестьянское волнение, за вторую четверть этого столетия — уже 1089 волнений, а за последнее десятилетие (1851 — 1860 гг.) – 1010. Помещики предоставили Александру более сотни проектов будущей реформы. Те их них, которые владели имениями в нечерноземных губерниях, готовы были отпустить крестьян и дать им наделы. Но эту землю должно было выкупить у них государство. Помещики черноземной полосы хотели сохранить в своих руках как можно больше земли.

Но окончательный проект реформы составлялся под контролем государства в специально образованном Секретном комитете.

Факт 3. После отмены крепостного права почти сразу среди крестьян поползли слухи, что зачитанный им указ – поддельный, а настоящий манифест царя помещики скрыли. Откуда взялись эти слухи? Дело в том, что крестьянам дали «волю», то есть личную свободу. Но землю в собственность они не получили. Собственником земли по-прежнему оставался помещик, а крестьянин был лишь ее пользователем. Чтобы стать полноправным владельцем надела крестьянин должен был выкупить его у барина.

Освобожденный крестьянин по-прежнему оставался привязанным к земле, только теперь его удерживал не помещик, а община, покинуть которую было затруднительно.

Факт 4. На каких же условиях крестьяне расставались со своим рабским положением? Наиболее острым вопросом был, конечно, вопрос о земле. Полное обезземеление крестьян было экономически невыгодной и социально опасной мерой. Вся территория Европейской России была разделена на 3 полосы — нечернозёмную, чернозёмную и степную. В нечерноземных областях размеры наделов были больше, но в черноземных, плодородных регионах помещики расставались со своей землей весьма неохотно. Крестьяне должны были нести свои прежние повинности – барщину и оброк, только теперь это считалось платой за предоставленную им землю. Таких крестьян называли временнообязанными. С 1883 года все временнообязанные крестьяне обязаны были обязаны выкупить свой надел у помещика, причем по цене куда выше рыночной. Крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику 20 % выкупной суммы, а остальные 80 % вносило государство. Крестьяне должны были погашать её в течение 49 лет ежегодно равными выкупными платежами.

Распределение земель в отдельно взятых поместьях тоже происходило в интересах помещиков. Наделы были отгорожены помещичьими землями от угодий, которые были жизненно необходимы в хозяйстве: лесов, рек, пастбищ. Вот и приходилось общинам арендовать эти земли за высокую плату.

Факт 5. Многие современные историки пишут о недостатках реформы 1861 года. Например, Петр Андреевич Зайончковский говорит, что условия выкупа имели грабительский характер. Советские историки однозначно сходятся, что именно противоречивый и компромиссный характер реформы привел в итоге к революции 1917 года.

Но, тем не менее, после подписания Манифеста об отмене крепостного права, жизнь крестьян в России изменилась к лучшему. По крайней мере, их перестали продавать и покупать, будто бы животных или вещи. Освобожденные крестьяне пополнили рынок рабочей силы, устроились работать на фабрики и заводы. Это повлекло за собой становление новых капиталистических отношений в экономике страны и её модернизации.

И, наконец, освобождение крестьян стало одной из первых реформ из целой серии, подготовленной и проведенной сподвижниками Александра II. (https://vova-91.livejournal.com/4372247.html)

Тренировочные задания:

1. Укажите три явления, существовавшие в России после проведения Крестьянской реформы:

1) отсутствие у крестьян земли в пользовании

2) крестьянская община

3) подушная подать

4) продажа крестьян помещиками

5) полное отсутствие у крестьян гражданских прав

6) отработочная система ведения хозяйства

Правильный ответ:

2) крестьянская община

3) подушная подать

6) отработочная система ведения хозяйства

Разбор задания:

1) отсутствие у крестьян земли в пользовании – НЕТ, неверно, по крестьянской реформе крестьяне получили в пользование земельные наделы

2) крестьянская община – ДА, верно, начало её разрушению было положено только в 1906 г. аграрной реформой П.А.Столыпина

3) подушная подать – ДА, верно, отменена в 1887 г.

4) продажа крестьян помещиками – НЕТ, неверно, по крестьянской реформе крестьяне получили личную свободу

5) полное отсутствие у крестьян гражданских прав – НЕТ, неверно, по крестьянской реформе крестьяне получили гражданские права

6) отработочная система ведения хозяйства – ДА, верно, крестьяне до перевода на выкуп были обязаны выполнять прежние повинности в пользу бывшего помещика

2. Какие три черты характеризуют развитие российской экономики во второй половине XIX в.:

Какие три черты характеризуют развитие российской экономики во второй половине XIX в.:

1) завершение промышленного переворота

2) развитие металлургической промышленности на Урале

3) формирование Южного промышленного района

4) интенсивное развитие железнодорожного транспорта

5) развитие ярмарочной торговли

6) появление хозяйственной специализации разных районов страны

Правильный ответ:

1) завершение промышленного переворота

3) формирование Южного промышленного района

4) интенсивное развитие железнодорожного транспорта

Разбор задания:

1) завершение промышленного переворота – ДА, верно

2) развитие металлургической промышленности на Урале – НЕТ, неверно, относится к XVIII в.

3) формирование Южного промышленного района – ДА, верно

4) интенсивное развитие железнодорожного транспорта – ДА, верно

5) развитие ярмарочной торговли – НЕТ, неверно, относится к XVII-XVIII вв.

6) появление хозяйственной специализации разных районов страны – НЕТ, неверно, относится к середине XVII в.

Основная литература по теме урока:

- Волобуев О.В. История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый уровень / О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, А.А. Митрофанов. М.: Дрофа, 2018. 277 с.

- Пономарев М.В. История. Всеобщая история. 10 класс. Рабочая тетрадь / М.В. Пономарев. М.: Дрофа, 2018. 144 с.

- Уколова В.И. . История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый уровень / В.И. Уколова, А.В. Ревякин. М.: Просвещение, 2018. 366 с.

- Сахаров А.Н. История с древнейших времён до конца XIX века. Базовый уровень. 10 класс / А.Н. Сахаров, И.В. Загладин. М.: Русское слово, 2017. 448 с.

Дополнительная литература по теме урока:

- Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-1861. М.: Издательство Московского университета, 1984. 256 с.

- Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива.

М.: Издательство политической литератур, 1991. 302 с.

М.: Издательство политической литератур, 1991. 302 с. - Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М.: Книга, 1991. 176с.

Интернет-ресурсы:

- http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

- http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Основные государственные законы, утвержденные указом Николая II

1906 г., Апреля 23

Высочайше утвержденные основные государственные законы

Манифестом 17 октября 1905 года мы возвестили об осуществлении нами законодательной власти в единении с представителями народа и о даровании населению незыблемых основ гражданской свободы. Установив новые пути, по которым будет проявляться самодержавная власть всероссийских монархов в делах законодательства, мы утвердили Манифестом 20 февраля сего года порядок участия выборных от народа в сих делах и определили временными правилами условия пользования населением гражданской свободою.

Вместе с тем, в видах укрепления основ обновляемого государственного строя, мы повелели свести воедино постановления, имеющие значение Основных государственных законов, подлежащих изменению лишь по почину нашему, и дополнить их положениями, точнее разграничивающими область принадлежащей нам нераздельно власти верховного государственного управления от власти законодательной.

Начертанные на сих основаниях, по предуказаниям нашим, Основные государственные законы мы признали за благо утвердить и препровождаем в Правительствующий сенат для обнародования их установленным порядком.

Правительствующий сенат к исполнению сего не оставит учинить надлежащее распоряжение.

1. Государство Российское едино и нераздельно.

2. Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную часть государства Российского, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства.

3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях. Употребление местных языков и наречий в государственных и общественных установлениях определяется особыми законами.

Глава первая

О существе верховной самодержавной власти

4. Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за совесть, сам бог повелевает.

5. Особа государя императора священна и неприкосновенна.

6. Та же верховная самодержавная власть принадлежит государыне императрице, когда наследство престола в порядке, для сего установленном, дойдет до лица женского; но супруг ее не почитается государем: он пользуется почестями и преимуществами, наравне с супругами государей, кроме титула.

7. Государь император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным советом и Государственною думою.

8. Государю императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Единственно по его почину Основные государственные законы могут подлежать пересмотру в Государственном совете и Государственной думе.

9. Государь император утверждает законы, и без его утверждения никакой закон не может иметь своего совершения.

10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю императору в пределах всего государства Российского. В управлении верховном власть его действует непосредственно; в делах же управления подчиненного определенная степень власти вверяется от него, согласно закону, подлежащим местам и лицам, действующим его именем и по его повелениям.

11. Государь император, в порядке верховного управления, издает, в соответствии с законами, указы для устройства и приведения в действие различных частей государственного управления, а равно повеления, необходимые для исполнения законов.

12. Государь император есть верховный руководитель всех внешних сношений Российского государства с иностранными державами. Им же определяется направление международной политики Российского государства.

13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а равно договоры с иностранными государствами.

14. Государь император есть державный вождь российской армии и флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами Российского государства. Он определяет устройство армии и флота и издает указы и повеления относительно: дислокации войск, приведения их на военное положение, обучения их, прохождения службы чинами армии и флота и всего вообще относящегося до устройства вооруженных сил и обороны Российского государства. Государем императором, в порядке верховного управления, устанавливаются также ограничения в отношении права жительства и приобретения недвижимого имущества в местностях, которые составляют крепостные районы и опорные пункты для армии и флота.

15. Государь император объявляет местности на военном или исключительном положении.

16. Государю императору принадлежит право чеканки монеты и определение внешнего ее вида.

17. Государь император назначает и увольняет председателя Совета министров, министров и главноуправляющих отдельными частями, а также прочих должностных лиц, если для последних не установлено законом иного порядка назначения и увольнения.

18. Государь император, в порядке верховного управления, устанавливает в отношении служащих ограничения, вызываемые требованиями государственной службы.

19. Государь император жалует титулы, ордена и другие государственные отличия, а также права состояния. Им же непосредственно определяются условия и порядок пожалования титулов, орденов и отличий.

20. Государь император издает непосредственно указы и повеления как в отношении имуществ, личную ею собственность составляющих, так равно в отношении имуществ, именуемых государевыми, кои, всегда принадлежа царствующему императору, не могут быть завещаемы, поступать в раздел и подлежать иным видам отчуждения. Как те, так и другие имущества не подчиняются платежу налогов и сборов.

21. Государю императору, как главе императорского дома, принадлежат, согласно Учреждению о императорской фамилии, распоряжения по имуществом удельным. Им же определяются также устройство состоящих в ведении министра императорского двора учреждений и установлений, равно как порядок управления оными.

22. Судебная власть осуществляется от имени государя императора установленными законом судами, решения коих приводятся в исполнение именем императорского величества.

23. Государю императору принадлежит помилование осужденных, смягчение наказаний и общее прощение совершивших преступные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождением их от суда и наказания, а также сложение, в путях монаршего милосердия, казенных взысканий и вообще дарование милостей в случаях особых, не подходящих под действие общих законов, когда сим не нарушаются ничьи огражденные законом интересы и гражданские права.

24. Постановление Свода законов (т.1, ч.1, изд. 1892 г.): о порядке наследия престола (ст.3 — 17), о совершеннолетии государя императора, о правительстве и опеке (ст.18 — 30), о вступлении на престол и о присяге подданства (ст.31 — 34 и прил.V), о священном короновании и миропомазании (ст.35 и 36), о титуле его императорского величества и о государственном гербе (ст.37 — 39 и прил.I) и о вере (ст.40 — 46) сохраняют силу законов основных.

25. Учреждение о императорской фамилии (Свода зак. т.1, ч.1, изд. 1892 г., cт.82 — 179 и прил.II — IV и VI), сохраняя силу у законов основных, может быть изменяемо и дополняемо только лично государем императором в предуказываемом им порядке, если изменения и дополнения сего Учреждения не касаются законов общих и не вызывают нового из казны расхода.

26. Указы и повеления государя императора, в порядке верховного управления или непосредственно им издаваемые, скрепляются председателем Совета министров или подлежащим министром либо главноуправляющим отдельною частью и обнародываются Правительствующим сенатом.

Глава вторая

О правах и обязанностях российских подданных

27. Условия приобретения прав российского подданства, равно как и их утраты, определяются законом.

28. Защита престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности согласно постановлениям закона.

29. Российские подданные обязаны платить установленные законом налоги и пошлины, а также отбывать повинности согласно постановлениям закона.

30. Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе, как в порядке, законом определенном.

31. Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях, законом определенных.

32. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные деяния, предусмотренные действовавшими во время совершения сих деяний уголовными законами, если притом вновь изданные законы не исключают совершенных виновными деяний из числа преступных.

33. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище, без согласия его хозяина, обыска или выемки допускается не иначе, как в случаях и в порядке, законом определенных.

34. Каждый российский подданный имеет право свободно избирать место жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество и беспрепятственно выезжать за пределы государства. Ограничения в сих правах установлены особыми законами.

35. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижимых имуществ, когда сие необходимо для какой-либо государственной или общественной пользы, допускается не иначе, как за справедливое и приличное вознаграждение.

36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, не противных законам, мирно и без оружия. Законом определяются условия, при которых могут происходить собрания, порядок их закрытия, а равно ограничение мест для собрании.

37. Каждый может, в пределах, установленных законом, высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати или иными способами.

38. Российские подданные имеют право образовывать общества и союзы в целях, не противных законам. Условия образования обществ и союзов, порядок их действий, условия и порядок сообщения им прав юридического лица, равно как порядок закрытия обществ и союзов, определяются законом.

39. Российские подданные пользуются свободою веры. Условия пользования этою свободою определяются законом.

40. Правами российских подданных иностранцы, в России пребывающие, пользуются с соблюдением ограничений, установленных законом.

41. Изъятия из действия изложенных в сей главе постановлений в отношении местностей, объявленных на военном положении или в положении исключительном, определены особыми законами.

Глава третья

О законах

42. Империя Российская управляется на твердых основаниях законов, изданных в установленном порядке.

43. Сила законов равно обязательна для всех без изъятия российских подданных и для иностранцев, в Российском государстве пребывающих.

44. Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения государя императора.

45. Во время прекращения занятий Государственной думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, Совет министров представляет о ней государю императору непосредственно. Мера эта не может, однако, вносить изменений ни в Основные государственные законы, ни в Учреждения Государственного совета и Государственной думы, ни в постановления о выборах в Совет или Думу. Действие такой меры прекращается, если подлежащим министром или главноуправляющим отдельной частью не будет внесен в Государственную думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий принятой мере законопроект или его не примут Государственная дума или Государственный совет.

46. Законы, особенно изданные для какой-либо местности или части населения, новым общим законом не отменяются, если в нем именно такой отмены не постановлено.

47. Каждый закон имеет силу только на будущее время, кроме тех случаев, когда в самом законе постановлено, что сила его распространяется и на время предшествующее, или что он есть только подтверждение и изъяснение смысла закона прежнего.

48. Общее хранение законов полагается в Правительствующем сенате. Посему все законы должны быть вносимы в подлиннике или в заверенных списках в Правительствующий сенат.

49. Законы обнародываются во всеобщее сведение Правительствующим сенатом в установленном порядке и прежде обнародования в действие не приводятся.

50. Законодательные постановления не подлежат обнародованию, если порядок их издания не соответствует положениям сих Основных законов.

51. По обнародовании, закон получает обязательную силу со времени назначенного для того в самом законе срока, при неустановлении же такового срока — со дня получения на месте листа сенатского издания, в коем закон напечатан. В самом издаваемом законе может быть указано на обращение его, до обнародования, к исполнению по телеграфу или посредством нарочных.

52. Закон не может быть отменен иначе, как только силою закона. Посему, доколе новым законом положительно не отменен закон существующий, он сохраняет полную свою силу.

53. Никто не может отговариваться неведением закона, когда он был обнародован установленным порядком.

54. Постановления по строевой, технической и хозяйственной частям, а равно положения и наказы учреждениям и должностным лицам военного и военно-морского ведомств, по рассмотрении Военным и Адмиралтейств советами, по принадлежности, непосредственно представляются государю императору, если только сии постановления, положения и наказы относятся собственно к одним упомянутым ведомствам, не касаются предметов общих законов и не вызывают нового расхода из казны или же вызываемый ими новый расход покрывается ожидаемыми сбережениями по финансовой смете Военного или Морского министерства, по принадлежности. В том же случае, когда новый расход не может быть покрыт указанными сбережениями, представление означенных постановлений, положений и наказов на высочайшее утверждение допускается лишь по испрошении в установленном порядке ассигнования соответственного кредита.

55. Постановления по военно-судебной и военно-морской судебной частям издаются в порядке, установленном в Сводах военных и военно-морских постановлений.

Глава четвертая

О Государственном совете и Государственной думе и образе их действии

56. Государственный, совет и Государственная дума ежегодно созываются указами государя императора.

57. Продолжительность ежегодных занятий Государственного совета и Государственной думы и сроки перерыва их занятий в течение года определяются указами государя императора.

58. Государственный совет образуется из членов по высочайшему назначению и членов по выборам. Общее число членов Совета, призываемых высочайшею властью к присутствованию в Совете из среды его членов по высочайшему назначению, не должно превышать общего числа членов Совета по выборам.

59. Государственная дума образуется из членов, избираемых населением Российской империи на пять лет на основаниях, указанных в законоположениях о выборах в Думу.

60. Государственный совет проверяет полномочия своих членов по выборам. Равным образом Государственная дума проверяет полномочия своих членов.

61. Членом Государственного совета и членом Государственной думы одно и то же лицо одновременно быть не может.

62. Состав членов Государственного совета по выборам может быть заменен новым составом до истечения срока полномочий сих членов по указу государя императора, коим назначаются и новые выборы членов Совета.

63. Государственная дума может быть до истечения пятилетнего срока полномочий ее членов распущена указом государя императора. Тем же указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва.

64. Государственный совет и Государственная дума пользуются равными в делах законодательства правами.

65. Государственному совету и Государственной думе в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется возбуждать предположения об отмене или изменении действующих и издании новых законов, за исключением Основных государственных законов, почин пересмотра которых принадлежит единственно государю императору.

66. Государственному совету и Государственной думе в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется обращаться к министрам и главноуправляющим отдельными частями, подчиненным по закону Правительствующему сенату, с запросами по поводу таких, последовавших с их стороны, или подведомственных им лиц и установлений, действий, кои представляются незакономерными.

67. Ведению Государственного совета и Государственной думы и обсуждению их в порядке, учреждениями их определенном, подлежат те дела, кои указаны в учреждениях Совета и Думы.

68. Законодательные предположения рассматриваются в Государственной думе и, по одобрении ею, поступают в Государственный совет. Законодательные предположения, предначертанные по почину Государственного совета, рассматриваются в Совете и, по одобрении им, поступают в Думу.

69. Законопроекты, не принятые Государственным советом или Государственною думою, признаются отклоненными.

70. Законопроекты, предначертанные по почину Государственного совета или Государственной думы и не удостоившиеся высочайшего утверждения, не могут быть внесены на законодательное рассмотрение в течение той же сессии. Законопроекты, предначертанные по почину Государственного совета или Государственной думы и отклоненные одним из сих установлений, могут быть вносимы на законодательное рассмотрение в течение той же сессии, если последует высочайшее на то повеление.

71. Законопроекты, поступившие в Государственную думу и одобренные как ею, так и Государственным советом, равно как законопроекты, предначертанные по почину Государственного совета и одобренные как им, так и Государственною думою, представляются государю императору председателем Государственного совета.

72. При обсуждении государственной росписи не подлежат исключению или сокращению назначения на платежи по государственным долгам или по другим, принятым на себя Российским государством, обязательствам.

73. Кредиты на расходы Министерства императорского двора, вместе с состоящими в его ведении учреждениями, в суммах, не превышающих ассигнований по государственной росписи на 1906 год, обсуждению Государственного совета и Государственной думы не подлежат. Равным образом не подлежат их обсуждению такие изменения означенных кредитов, которые обусловливаются постановлениями Учреждения об императорской фамилии, соответственно происшедшим в ней переменам.

74. Если государственная роспись не будет утверждена к началу сметного периода, то остается в силе последняя, установленным порядком утвержденная, роспись, с теми лишь изменениями, какие обусловливаются исполнением последовавших после ее утверждения узаконений. Впредь до обнародования новой росписи, по постановлениям Совета министров, в распоряжение министерств и главных управлений открываются постепенно кредиты в размерах действительной потребности, не превышающие, однако, в месяц, во всей их совокупности, одной двенадцатой части общего по росписи итога расходов.

75. Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного времени и на особые приготовления, предшествующие войне, открываются по всем ведомствам, в порядке верховного управления, на основаниях, в законе определенных.

76. Государственные займы для покрытия как сметных, так и сверхсметных расходов, разрешаются порядком, установленным для утверждения государственной росписи доходов и расходов. Государственные займы для покрытия расходов в случаях и в пределах, предусмотренных в статье 74, а также займы для покрытия расходов, назначаемых на основании статьи 75, разрешаются государем императором в порядке верховного управления. Время и условия совершения государственных займов определяются в порядке верховного управления.

77. Если по заблаговременном внесении в Государственную думу предложений о числе людей, потребном для пополнения армии и флота, закон по сему предмету не будет в установленном порядке издан к 1 Мая, то указом государя императора призывается на военную службу необходимое число людей, не свыше, однако, назначенною в предшествующем году.

Глава пятая

О Совете министров, министрах и главноуправляющих отдельными частями

78. Направление и объединение действий министров и главноуправляющих отдельными частями по предметам как законодательства, так и высшего государственного управления возлагается на Совет министров на основаниях, в законе определенных.

79. Министры и главноуправляющие отдельными частями имеют право участия в голосовании в Государственном совете и Государственной думе только в том случае, если они состоят членами сих установлений.

80. Обязательные постановления, инструкции и распоряжения, издаваемые Советом министров, министрами и главноуправляюшими отдельными частями, а также другими, на то законом уполномоченными, установлениями, не должны противоречить законам.

81. Председатель Совета министров, министры и главноуправляющие отдельными частями ответствуют перед государем императором за общий ход государственного управления. Каждый из них в отдельности ответствует за свои действия и распоряжения.

82. За преступные по должности деяния председатель Совета, министров, министры и главноуправляющие отдельными частями подлежат гражданской и уголовной ответственности на основаниях, в законе определенных.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на нашем сайте. Зарегистрируйтесь или осуществите вход.

Царская реакция на 1905 год

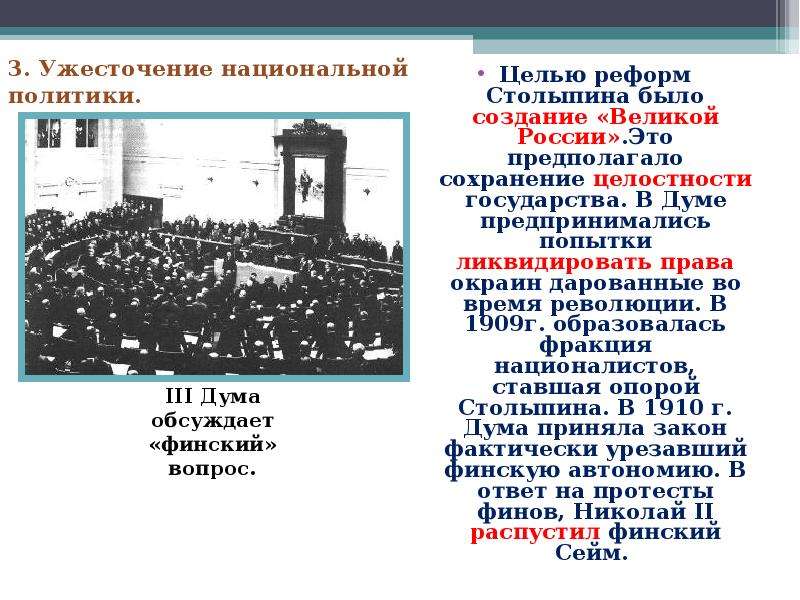

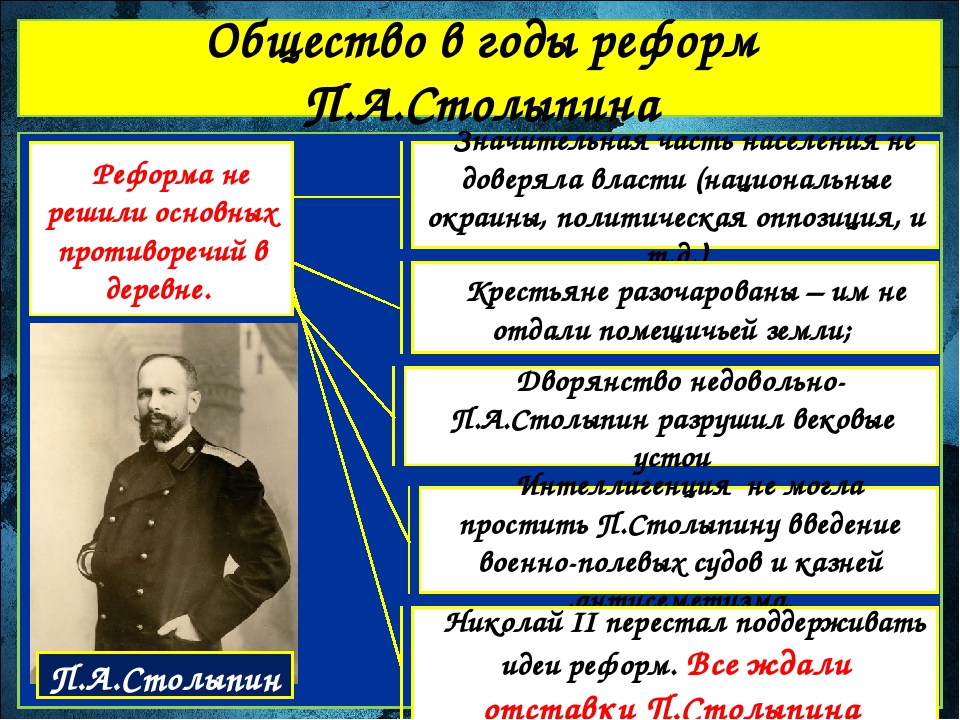

Николай II открывал Государственную Думу в 1906 году.Царизму угрожала революция 1905 года, но Николай II оставался стойким приверженцем самодержавия. В результате за событиями 1905 года последовал период царской реакции во главе с главным министром Петром Столыпиным, когда обещанные реформы были свернуты, а революционные группы подавлены.

Отступление, а не реформа

Одобрение Николаем Октябрьского манифеста было в значительной степени уступкой совету Сергея Витте и других, а не подлинным шагом к реформе.

В глубине души Николай все еще цеплялся за устаревшие ценности самодержавия, православия и божественно-праведной монархии. Царь рассматривал Октябрьский манифест и Думу как стратегическое отступление, а не как долгосрочное изменение.

Вслед за октябрем 1905 года Николай задумал контратаку против реформизма, который угрожал его автократической власти. Такие люди, как Витте, были отодвинуты на второй план или держались на расстоянии, поскольку Николай заполнил свое министерство и ближайшее окружение консерваторами и реакционерами.

В конце 1906 года царь назначил нового обер-министра Петра Столыпина, который должен был курировать эту контрреволюцию. В течение года царская реакция подавила радикальную оппозицию, сфальсифицировала Думу и восстановила ее автократическую власть. Изменения, обещанные в 1905 году, не были осуществлены в полном объеме, но русская революция была отложена, а не побеждена.

Фон

17 октября 1905 года Николай обнародовал Октябрьский манифест. Это краткое заявление обещало россиянам выборный законодательный орган (Государственную думу), а также улучшение прав и свобод.

Октябрьский манифест был положительно встречен консерваторами, либералами и некоторыми социалистами, которые выступали за умеренные реформы и политическую систему в соответствии с западными конституционными принципами.

Царские обещания повсюду не сняли революционную напряженность. Воинствующие социалисты, радикальные рабочие группы и мятежные воинские части, разбросанные по России, требовали дальнейших реформ и привержены дальнейшим действиям против правительства.

Советский подавленный

Теперь, когда революционеры разделились относительно своих целей, царское правительство чувствовало себя достаточно уверенно, чтобы выступить против более радикальных элементов.

В ноябре царская полиция арестовала 260 членов Санкт-Петербургского Совета, в том числе Льва Троцкого. Также преследовались профсоюзы и организаторы забастовки. В столице было принудительно закрыто восемь газет, арестованы несколько писателей и издателей.

В начале декабря союз большевиков, меньшевиков и эсеров поднял амбициозное восстание в Москве, где они накапливали оружие, блокировали улицы, обстреливали здания и убивали правительственных чиновников.Декабрьское восстание было жестоко подавлено царскими вооруженными силами, которые обстреляли свои районы ружейным огнем и тяжелой артиллерией, в результате чего погибло более 1000 человек.

Государственная Дума

Следующим препятствием царя были выборы и созыв Первой Государственной Думы, как обещал избранный законодательный орган в своем Октябрьском манифесте.

Выборы в Думу начались в марте 1906 года. Избиратели не выбирали членов Думы напрямую, а голосовали за коллегии выборщиков (комиссии, которые выбирали лиц, достойных кандидатуры).Право голоса имеют все граждане мужского пола старше 25 лет при условии, что они не были призваны в армию и не имели судимости.

К середине апреля был окончательно определен состав 487 депутатских мест в Думе. Более одной трети Думы (179 мест) получили либеральные конституционные демократы или кадеты. Левые группы, такие как трудовики (рабочая партия), эсеры и независимые просоциалистические партии, заняли более 150 мест.

Основные законы

Накануне открытия Думы Николай издал Основные законы.Этот указ был, по сути, первой писаной конституцией России, но он также был планом царской реакции.

Вместо того, чтобы кодифицировать обещанные изменения 1905 года, Основные законы вновь подтвердили принципы самодержавного царизма. Николай сохранил полную власть по божественному праву; представление о том, что какая-либо его сила исходит от народа, не принималось во внимание.

Только царь обладал конституционной и законодательной властью. Только царь мог изменить или модифицировать конституцию.Царь также сохранил за собой право инициировать, изменять или отменять законодательные акты с одобрения Думы или без такового. Министры назначались только царем; они не подотчетны и не подотчетны Думе.

Нарушенные обещания

Эта регрессивная конституция нарушила обещания, данные годом ранее. Октябрьский манифест провозгласил «незыблемое правило, согласно которому ни один закон не может вступить в силу без одобрения Государственной Думы и представителей народа».

Основные законы, однако, нарушили этот принцип, постановив, что все законы подчиняются воле и одобрению царя.

В частном порядке Николай не скрывал того факта, что считал Октябрьский манифест ошибкой. Это был результат плохого совета Сергея Витте и других. В ответ на 1905 год он предпочел бы ввести военное положение, подавить революционные элементы и свернуть права, а не увеличивать их.

Недолговечная Первая Дума

Британский мультфильм, высмеивающий отношение царя к Думе.Впервые Дума собралась 27 апреля 1906 года. С ее местами, заполненными реформистами, но ее законодательной властью, лишенной Основными законами, первая Дума вскоре установила враждебные отношения с царским правительством.

Николай с самого начала выразил свое презрение к Думе. Заменившего Витте на посту главного министра тусклого консервативного бюрократа по имени Иван Горемыкин отправили в палату, чтобы он представил первый вопрос царя: строительство новой прачечной и теплицы в университете в Эстонии.

Возмущенная Дума проигнорировала мелкую повестку дня Горемыкина и начала обсуждать вопросы земельной реформы, военного финансирования и конституционных изменений. Он призвал Николая отменить или изменить Основные законы, но он категорически отклонил эти просьбы.

В июле 1906 года царь распустил Думу и заменил Горемыкина Столыпиным, губернатором провинции, который пользовался репутацией человека, эффективно подавляющего политический радикализм.

Однако на этом неповиновение не закончилось. Готовясь к отъезду из Санкт-Петербурга, 197 депутатов Думы подписали петицию, призывающую других бросить вызов царю и продолжить встречи в Выборге, Финляндия.Многие из подписавших эту петицию впоследствии подверглись преследованиям, тюремному заключению или ссылке.

Дума вторая

Выборы во вторую Думу состоялись в январе 1907 года. Эти выборы создали собрание, еще более враждебное царскому правительству.

Более 250 из 518 депутатов были социалистами или членами социалистических групп. В их число входил блок из 65 социал-демократов, большевиков и меньшевиков, бойкотировавших первые выборы. Либеральные кадеты заняли еще 98 мест.

Вторая Дума пошла дальше призывов к смене антицарских речей и обвинений. 18 депутатов-большевиков в Думе мало что сделали, кроме тирад против царя, его министров и других консервативных элементов. Некоторые из них были специально написаны самим Лениным.

Правительство терпело это до июня 1906 года, когда Столыпин снова распустил Думу. Позже он приказал арестовать депутатов-меньшевиков и большевиков, обвинив их в саботаже законодательной власти.

Подстроенная Третья Дума

Русская карикатура 1906 года, на которой царские агенты заглушают дебаты в Думе.Царю и его министрам стало ясно, что Дума не может продолжать в том же духе. Столыпин приступил к разработке нового закона о выборах, чтобы не допустить социалистов и радикалов в палату. Если «здравомыслящие люди» должны преобладать в Думе, сказал он позже, то «нам нужны не профессора, а люди с деревенскими корнями, местная знать и так далее».

После роспуска второй Думы Столыпин внес радикальные поправки в закон о выборах.Некоторые из его изменений напоминают «проект Булыгина» 1905 года. Число депутатов Думы сократилось более чем на 70, в то время как избирательное право (право голоса) было резко урезано.

Когда в октябре 1907 года проводились выборы в третью Думу, только около 3,5 миллиона русских из примерно 130 миллионов населения имели право голоса. Из новых депутатов III Думы 44% были дворянами и почти 20% крестьянами. Социалисты, трудовые и кадетские депутаты занимали менее одной пятой от общего числа мест.

Земельная реформа Столыпина

Манипуляции Столыпина с Думой были не единственной его идеей укрепления царской власти. У главного министра также было долгосрочное видение, основанное на земельной реформе и реструктуризации крестьянского класса.

Столыпин надеялся капитализировать аграрную экономику России, оказывая помощь и стимулы трудолюбивым крестьянам (он называл это «ставкой на сильных»). Поощрение крестьян работать ради прибыли, а не помещиков или мир (коммуна) оживит экономику и приведет к улучшениям в методах ведения сельского хозяйства, производительности и производительности.

Правительство будет способствовать этому процессу, предоставив кулаков молодым людям банковские услуги, займы и помощь в приобретении техники или скота. Был создан «земельный банк» для обеспечения справедливого и эффективного распределения земли, а не коммунами. Небольшие участки земли будут объединены и переданы успешным крестьянам, а не отдельным лицам или семьям, которые едва ли могут ими пользоваться.

Эти реформы также включали меры по открытию ранее неосвоенных частей империи.Крестьянам, желающим переселиться в Сибирь, например, была предоставлена государственная помощь и 40 акров земли.

Проведение реформ

Столыпин добился одобрения этих изменений, убедив упрямого царя, что они укрепят его власть. Подрыв власти крестьянских общин был одной из целей царской реакции. Столыпин утверждал, что более богатый и независимый класс крестьян только укрепит лояльность к престолу.

Реформы Столыпина были скорее стимулами, чем директивами; большинство из них не было принуждено к населению.Тем не менее в нескольких частях России они встретили значительное сопротивление.

Представители коммун, естественно, возражали, поскольку реформы угрожали как их контролю над землей, так и социальному порядку в деревнях. Противодействовала также землевладельческая знать, чьим интересам, ренте и прибылям угрожали любые существенные изменения в крестьянстве.

Итоги «столыпинизма»

Реформы Столыпина действительно возымели эффект, но даже через десять лет большинство аспектов аграрной экономики и общества России остались неизменными.

Между 1906 и 1915 годами, когда реформы Столыпина официально закончились, общая земля, принадлежащая русским крестьянам, увеличилась с 4320 миллионов до 4590 миллионов акров, в то время как личные земельные владения царя остались прежними. К 1915 году более половины крестьян в стране оставалось в общинной собственности на землю, и только около 15 процентов можно было реально отнести к кулакам и .

Сам Столыпин не видел результатов своих реформ. Наблюдая за царской реакцией, он был убит в 1911 году, став жертвой пули наемного убийцы.

Взгляд историка:

«Царская власть не могла остановиться на четкой политике по отношению к Думе. Они разрешили провести выборы, устроили торжественную церемонию открытия законодательного собрания, что усилило его ауру легитимности, и сделали другие жесты, свидетельствовавшие о готовности сотрудничать с новым учреждением. С другой стороны, власти ограничили прерогативы Думы еще до того, как она собралась, назначили премьер-министра и других министров, враждебно настроенных по отношению к любой форме представительного правительства, и многими другими способами продемонстрировали глубокое недоверие к законодателям, которые, в свою очередь, мало свидетельствовало о предпочтении примирительной стратегии … Отношения быстро стали ожесточенными, обрекая первый эксперимент в народном правительстве на позорный провал.”

Авраам Ашер

1. За обещанными Николаем II реформами, подобными тем, которые были изложены в Октябрьском манифесте 1905 года, последовал период царской реакции и невыполненных обещаний.

2. В апреле 1906 года царь издал Основные законы, по сути, российскую конституцию, которая поддержала и вновь утвердила его самодержавную власть.

3. Государственная Дума была избрана, но после Основных законов не имела реальной власти. Враждебность Думы к правительству привела к его роспуску в июле 1906 года.

4. В 1907 году главный министр Столыпин сфальсифицировал избирательные законы, чтобы в третьей Думе преобладали консерваторы и, следовательно, менее враждебно настроенные.

5. Столыпин также инициировал экономические и земельные реформы, чтобы способствовать созданию класса кулаков . Эти зажиточные крестьяне были бы более продуктивными и стали бы консервативной опорой для царизма.

Цитата

Название: «Реакция царизма на 1905 год»

Авторы: Дженнифер Ллевеллин, Майкл МакКоннелл, Стив Томпсон

Издатель: Alpha History

URL: https: // alphahistory.com / russianrevolution / tsarist-response /

Дата публикации: 26 июля 2019 г.

Дата обращения: 13 апреля 2021 г.

Авторские права: Запрещается повторная публикация содержимого этой страницы без нашего явного разрешения. Для получения дополнительной информации об использовании, пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования.

Столыпинские аграрные реформы их цели и влияние

Аграрные реформы Столыпина: их цели и последствия

В 1906 году царь Николай II назначил нового премьер-министра Петра Столыпина.Его подход к правительству заключался в сочетании дисциплины с умеренными реформами .

В условиях своего назначения — с беспокойной Думой, политическими убийствами, морским мятежом и продолжающимися крестьянскими беспорядками — Столыпин быстро перешел в контратаку. Он учредил пресловутые полевые суды-судебные приставы для борьбы с террористами и сельскими нарушителями спокойствия. За десять месяцев по постановлению этих административных судов было казнено около 1400 человек. Еще 2000 человек отправились на виселицу по решению обычных судов в период с 1905 по 1908 год.Петля палача стала известна как « Столыпинский галстук » и снискала премьер-министру репутацию безжалостного и жестокого реакционера.

Но в творчестве Столыпина был и другой аспект. Между 1906 и 1911 годами был принят ряд мер, направленных на решение крестьянской проблемы (известных под общим названием «Реформа Столыпина »). Основная цель реформ состояла в том, чтобы стимулировать появление класса зажиточных землевладельцев .Была надежда, что независимость от коммуны приведет к появлению предприятий и повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Более того, Столыпин стремился противодействовать крестьянским беспорядкам, поощряя класс, который был бы кровно заинтересован в сохранении режима . После беспорядков 1905 года было отменено выкупных выплат, — это еще одна попытка умиротворить крестьянство.

Основным центром реформ Столыпина была древняя крестьянская община ( мир ).Вместо перераспределения дворянской земли (спрос в центре сельских волнений) Столыпин решил разрешить крестьянам отказаться от общинного землепользования . Его закон позволил им выйти из-под контроля коммуны и объединить свои разбросанные участки земли в единую ферму .

Реформы Столыпина, таким образом, состояли из трех важнейших мероприятий:

- Аннулирование выкупных взносов (1906)

- Закон, разрешающий крестьянским семьям покидать общину (1907)

- Закон, поощряющий крестьян консолидировать свои земельные владения (1907)

Столыпин также дополнил свою крупную инициативу по земельной реформе, поощряя переселение крестьян из перенаселенных регионов европейской части России на обширные площади пустующих земель в Сибири.

Меры Столыпина дали немедленный эффект . В первые два года около 15% крестьянства воспользовались новыми возможностями. К 1914 году 25 процентов покинули коммуны и 10 процентов консолидировали свои владения. Учитывая, что крестьянское население России в тот период составляло около 100 миллионов, это были огромные и быстрые изменения.

Однако количество заявлений о выходе из коммуны и объединении владений снижалось после первоначального ажиотажа.Возможно, Столыпин неверно оценил характер русского крестьянства , которое предпочло коллективную безопасность индивидуальному предпринимательству. Крестьяне Столыпина находились и в более зажиточных земледельческих районах. Реформы оказали наименьшее влияние на районы с наиболее серьезными проблемами, особенно в центральном регионе. Кроме того, многие из тех, кто объединил свои земли, сделали это, чтобы продать их и переехать в города . Класс зажиточных крестьян, которых Столыпин надеялся поддержать, так и не материализовался.

Количество крестьянских хозяйств, покидающих мир. Всего насчитывалось от 10 до 12 миллионов домохозяйств.

1907 | 48 271 |

1908 | 508 344 |

1909 | 579,409 |

1910 | 342 245 |

1911 | 145,567 |

1912 | 122,314 |

1913 | 134,554 |

И в политическом плане реформа не достигла своей цели.Крестьяне сохраняли непреодолимое желание увидеть передел дворянских поместий, считая это единственным реальным решением проблемы земельного голода. Кроме того, появление независимых фермеров, чьи амбиции нарушили традиционные модели работы деревенской общины, вызвало негодование среди тех, кто остался в общине. Вместо того, чтобы облегчить ситуацию в деревне, реформы Столыпина добавили новое измерение крестьянской напряженности .

Тем не менее реформы Столыпина были единственной серьезной попыткой царского режима справиться с крестьянской отсталостью и проблемой перенаселения села. Эти меры также были сорваны убийством Столыпина в 1911 году и началом мировой войны в 1914 году. Они могли бы помочь режиму выжить, если бы им дали больше времени.

Задачи

- Кратко объясните, почему петля палача получила прозвище «галстук Столыпина» после революции 1905 года.

- Обобщите цели Столыпинской аграрной реформы.

- Приведите два аргумента: один в пользу реформ Столыпина, а другой — против. Постарайтесь подробно описать высказанные аргументы.

Источник: http://ww2.ecclesbourne.derbyshire.sch.uk/ecclesbourne/content/subsites/history/files/Mr%20Mcs%20Russia%20Themes%20Resources/Stolypins%20agrarian%20reforms.doc

Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не соглашаетесь делиться своими знаниями для обучения, исследований, стипендий (для добросовестного использования, как указано в авторских правах США), пожалуйста, отправьте нам электронное письмо, и мы быстро удалим ваш текст.Добросовестное использование — это ограничение и исключение из исключительного права, предоставленного законом об авторском праве автору творческой работы. В законах США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, которая разрешает ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей. Примеры добросовестного использования включают комментарии, поисковые системы, критику, новостные репортажи, исследования, обучение, архивирование библиотек и стипендии. Он предусматривает легальное, нелицензионное цитирование или включение материалов, защищенных авторским правом, в работы другого автора в соответствии с четырехфакторным балансирующим тестом.(источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)

Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте, носит общий характер и цель , которая является чисто информативной и по этой причине не может в любом случае заменить совет врача или квалифицированного лица, имеющего законную профессию.

Тексты являются собственностью соответствующих авторов, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность бесплатно делиться своими текстами с учащимися, преподавателями и пользователями Интернета, которые будут использоваться только в иллюстративных образовательных и научных целях.

|

Россия после Наполеона | Безграничная всемирная история

Внутренние реформы Александра I

Царь Александр I хотел реформировать крепостную систему, но был заблокирован.Согласно его закону о новостях, только 7300 крестьян мужского пола с семьями были освобождены (около 0,5%), но все классы, кроме крепостных, могли владеть землей, что ранее было привилегией только знати.

Цели обучения

Определить значение усилий Александра I по реформированию крепостного строя в России

Ключевые выводы

Ключевые моменты

- Александр I, который правил в России как царь с 1801 по 1825 год, был воспитан на идеалах Просвещения своей бабушкой Екатериной II, что привело его к либеральной риторике и духу реформ.

- В первые годы своего правления он инициировал несколько незначительных социальных реформ, а в 1803–04 годах — крупные реформы либерального образования, такие как строительство большего количества университетов.

- Одна из его главных целей заключалась в реформировании неэффективных высокоцентрализованных систем управления, на которые опиралась Россия.

- Он обещал реформировать крепостное право в России, но не сделал конкретных предложений; его новые законы освободили лишь 0,5% крепостного населения.

- Однако он распространил землевладение на все классы, кроме крепостных, — привилегия, ранее ограничиваемая дворянством.

- После 1815 года были введены военные поселения (фермы, на которых работали солдаты и их семьи под военным контролем), с идеей сделать армию или ее часть экономически самоокупаемой и обеспечить ее призывниками.

Ключевые термины