ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ — Древо

История Русской Православной Церкви

Крещение Руси

Начавшемуся в IX в. распространению христианства на Руси способствовало ее соседство с могучей христианской державой — Византийской империей. Юг Руси был освящен деятельностью святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славян. В 954 году приняла крещение княгиня Киевская Ольга. Все это подготовило величайшие события в истории русского народа — крещение князя Владимира и в 988 году Крещение Руси.

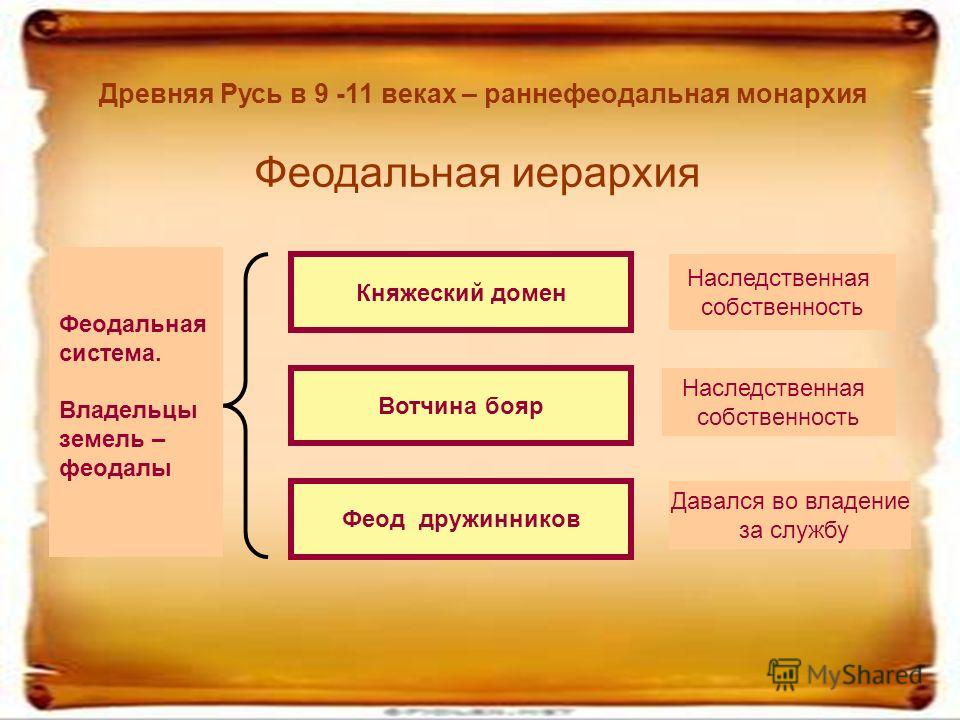

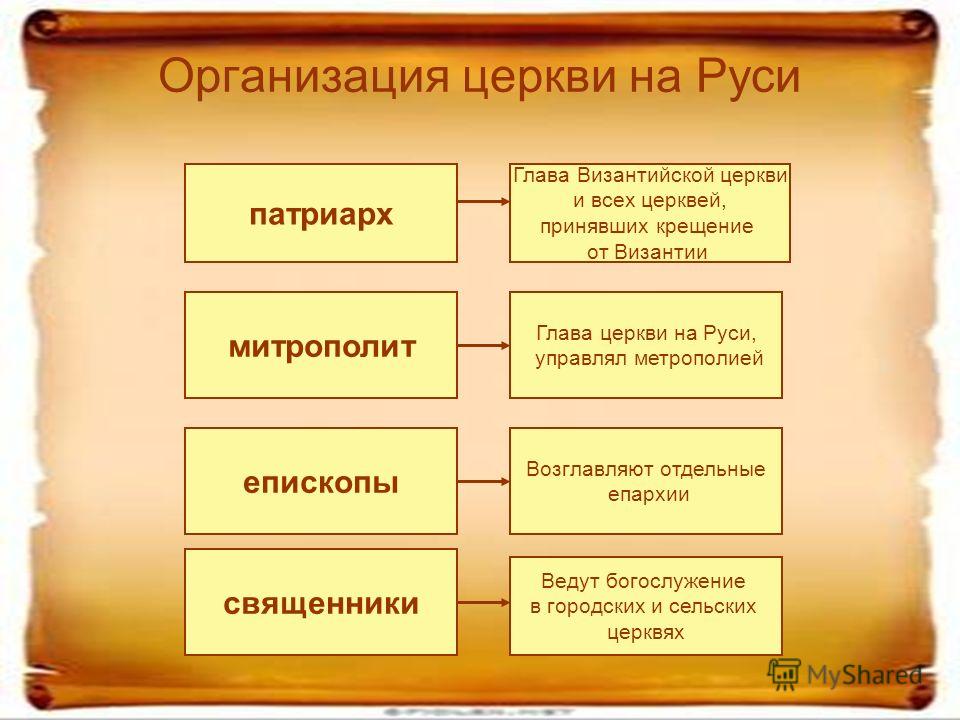

Русская Церковь в домонгольский период своей истории была одной из митрополий Константинопольского Патриархата. Возглавлявший Церковь митрополит назначался Константинопольским Патриархом из греков, но в 1051 году на первосвятительский престол был впервые поставлен русский митрополит Иларион, образованнейший человек своего времени, замечательный церковный писатель.

С X века строятся величественные храмы. С XI века на Руси начинают развиваться монастыри. В 1051 году преподобный Антоний Печерский принес на Русь традиции афонского монашества, основав знаменитый Киево-Печерский монастырь, ставший центром религиозной жизни Древней Руси. Роль монастырей на Руси была громадна. И главная их заслуга перед русским народом — не говоря об их чисто духовной роли — в том, что они были крупнейшими центрами образованности. В монастырях, в частности, велись летописи, донесшие до наших дней сведения о всех знаменательных событиях в истории русского народа. В монастырях процветали иконопись и искусство книжного писания, выполнялись переводы на русский язык богословских, исторических и литературных произведений. Широкая благотворительная деятельность монашеских обителей способствовала воспитанию в народе духа милосердия и сострадательности.

В 1051 году преподобный Антоний Печерский принес на Русь традиции афонского монашества, основав знаменитый Киево-Печерский монастырь, ставший центром религиозной жизни Древней Руси. Роль монастырей на Руси была громадна. И главная их заслуга перед русским народом — не говоря об их чисто духовной роли — в том, что они были крупнейшими центрами образованности. В монастырях, в частности, велись летописи, донесшие до наших дней сведения о всех знаменательных событиях в истории русского народа. В монастырях процветали иконопись и искусство книжного писания, выполнялись переводы на русский язык богословских, исторических и литературных произведений. Широкая благотворительная деятельность монашеских обителей способствовала воспитанию в народе духа милосердия и сострадательности.

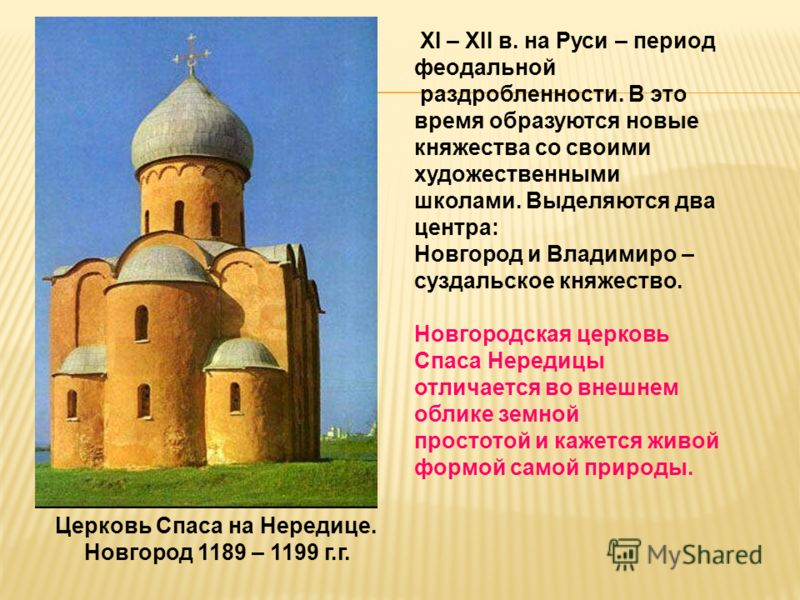

В XII веке, в период феодальной раздробленности, Русская Церковь оставалась единственной носительницей идеи единства русского народа, противодействовавшей центробежным устремлениям и междоусобицам князей. Татаро-монгольское нашествие — величайшее бедствие, постигшее Русь в XIII веке, — не сломило Русской Церкви. Она сохранилась как реальная сила и была утешительницей народа в этом трудном испытании. Духовно, материально и морально она способствовала воссозданию политического единства Руси — залога будущей победы над поработителями.

Она сохранилась как реальная сила и была утешительницей народа в этом трудном испытании. Духовно, материально и морально она способствовала воссозданию политического единства Руси — залога будущей победы над поработителями.

Объединение разрозненных русских княжеств вокруг Москвы началось в XIV веке. И Русская Церковь продолжала играть важную роль в деле возрождения единой Руси. Выдающиеся русские святители были духовными руководителями и помощниками московских князей. Святитель Митрополит Алексий (1354-1378) воспитал святого благоверного князя Димитрия Донского. Он, как позднее и святитель митрополит Иона Московский (1448-1471), силою своего авторитета помогал московскому князю в прекращении феодальных смут и сохранении государственного единства. Великий подвижник Церкви русской преподобный Сергий Радонежский благословил Димитрия Донского на величайший ратный подвиг — Куликовскую битву, послужившую началом освобождения Руси от монгольского ига.

Сохранению национального самосознания и культуры русского народа немало содействовали в тяжелые годы татаро-монгольского ига и западных влияний монастыри. В XIII веке было положено начало Почаевской Лавре. Эта обитель и ее игумен преподобный Иов многое сделали для утверждения Православия в западнорусских землях. Всего с XIV до половины XV века на Руси было основано до 180 новых монашеских обителей. Крупнейшим событием в истории древнерусского монашества было основание преподобным Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря (около 1334 года). Здесь, в этой прославленной впоследствии обители, расцвел дивный талант иконописца преподобного Андрея Рублева.

В XIII веке было положено начало Почаевской Лавре. Эта обитель и ее игумен преподобный Иов многое сделали для утверждения Православия в западнорусских землях. Всего с XIV до половины XV века на Руси было основано до 180 новых монашеских обителей. Крупнейшим событием в истории древнерусского монашества было основание преподобным Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря (около 1334 года). Здесь, в этой прославленной впоследствии обители, расцвел дивный талант иконописца преподобного Андрея Рублева.

Автокефалия Русской Церкви

| Грамота Константинопольского собора об основании Московского Патриархата 8 мая 1590 года. Пергамент, чернила (на греч. яз.). Грамоту подписали 106 человек: патриархи Константинопольский Иеремия II, Антиохийский Иоаким и Иерусалимский Софроний, а также 42 митрополита, 19 архиепископов и 20 епископов. |

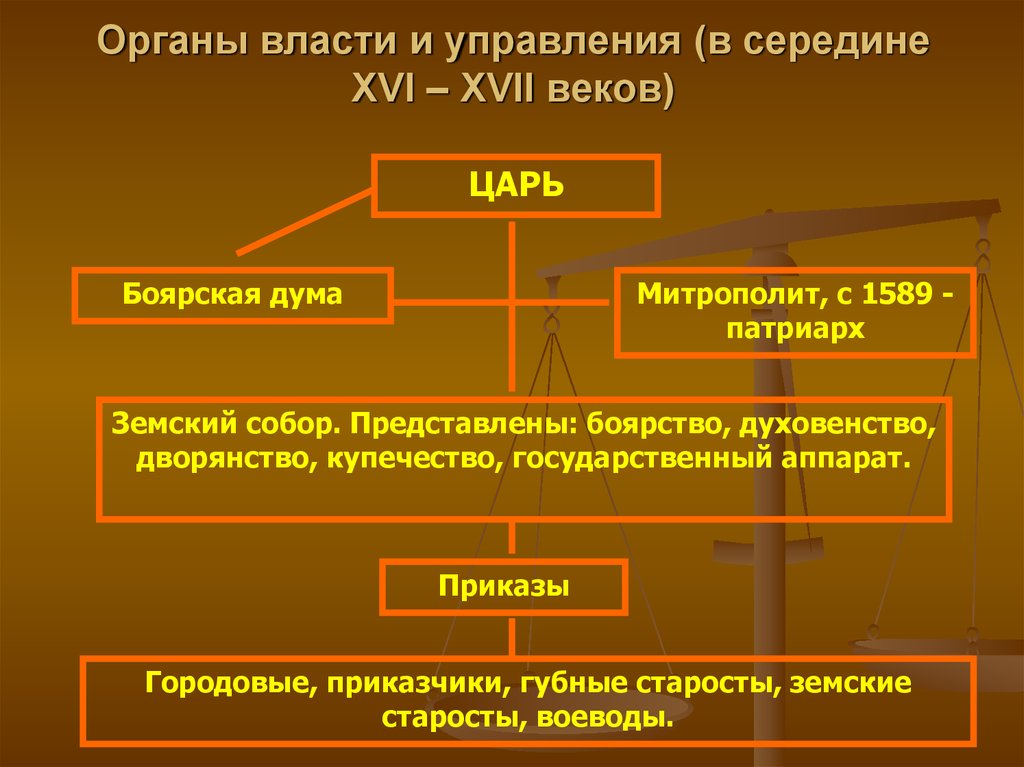

Освобождаясь от захватчиков, Русское государство набирало силу, а с ним росла и сила Русской Православной Церкви. В 1448 году, незадолго до падения Византийской империи, Русская Церковь стала независимой от Константинопольского Патриархата. Митрополит Иона, поставленный Собором русских епископов в 1448 году, получил титул Митрополита Московского и всея Руси.

В 1448 году, незадолго до падения Византийской империи, Русская Церковь стала независимой от Константинопольского Патриархата. Митрополит Иона, поставленный Собором русских епископов в 1448 году, получил титул Митрополита Московского и всея Руси.

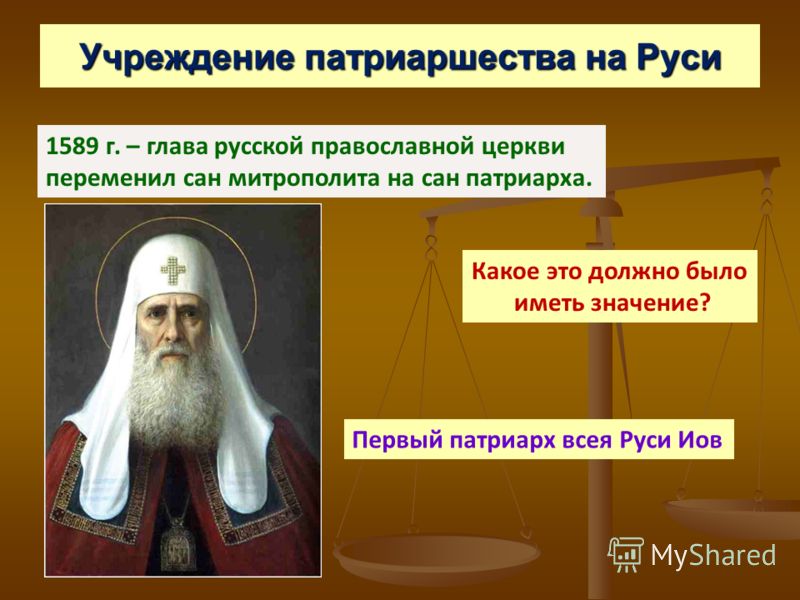

В дальнейшем возрастающая мощь Русского государства содействовала и росту авторитета Автокефальной Русской Церкви. В 1589 году московский митрополит Иов стал первым русским Патриархом. Восточные патриархи признали за русским Патриархом пятое по чести место.

XVII век начинался для России тяжело. С запада на Русскую Землю вторглись польско-шведские интервенты. В это время смут Русская Церковь, как и прежде, с честью выполнила свой патриотический долг перед народом. Горячий патриот Патриарх Ермоген (1606-1612), замученный интервентами, был духовным вождем ополчения Минина и Пожарского. В летопись истории Русского государства и Русской Церкви навсегда вписана героическая оборона Троице-Сергиевой Лавры от шведов и поляков в 1608-1610 годах.

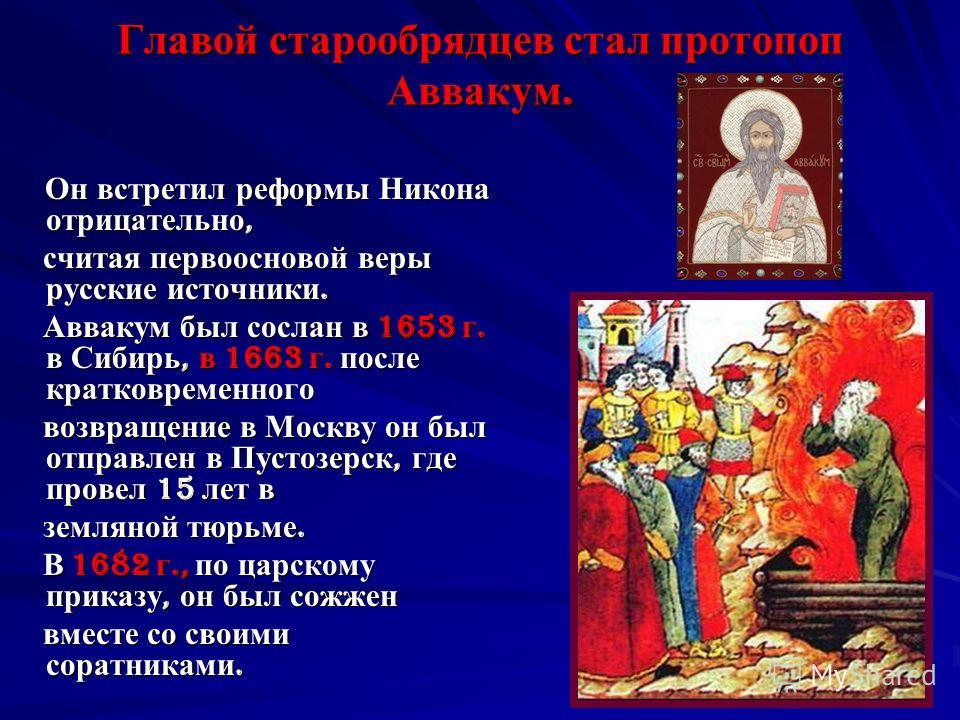

В период, последовавший за изгнанием из России интервентов, Русская Церковь занималась одной из очень важных внутренних своих проблем — исправлением богослужебных книг и обрядов. Большая заслуга в этом принадлежала Патриарху Никону. Вместе с тем недостатки в подготовке реформы и насильственное насаждение ее нанесло Русской Церкви тяжелейшую рану, последствия которой не преодолены и по сей день, — раскол старообрядчества.

Синодальный период

Начало XVIII века ознаменовалось для России радикальными реформами Петра I. Реформа коснулась и Русской Церкви: после кончины в 1700 году Патриарха Адриана Петр I задержал выборы нового Предстоятеля Церкви, а в 1721 году учредил коллегиальное высшее церковное управление в лице Святейшего Правительствующего Синода, который оставался высшим церковным органом в течение почти двухсот лет. Члены Святейшего Синода назначались императором, управляли Синодом светские государственные чиновники — обер-прокуроры. Превращение в государственное учреждение и лишение самостоятельности самым пагубным образом сказались на состоянии Русской Церкви.

В Синодальный период своей истории (1721-1917 годы) Русская Церковь особое внимание уделяла развитию духовного просвещения и миссионерству на окраинах страны.

XIX век дал великие образцы русской святости: выдающихся иерархов митрополитов Московских Филарета и Иннокентия, преподобного Серафима Саровского, старцев Оптиной и Глинской пустынь.

Восстановление Патриаршества. Советские гонения

В начале XX века началась подготовка к созыву Всероссийского Церковного Собора. Созван был Собор только после Февральской революции — в 1917 году. Крупнейшим его деянием было восстановление Патриаршего управления Русской Церковью. Митрополит Московский Тихон был избран на этом Соборе Патриархом Московским и всея Руси (1917-1925).

Святитель Тихон прилагал все усилия, чтобы успокоить разрушительные страсти, раздутые революцией. В Послании Священного Собора от 11 ноября 1917 года говорилось: «Вместо обещанного лжеучителями нового общественного строения — кровавая распря строителей, вместо мира и братства народов — смешение языков и ожесточенная ненависть братьев. Люди, забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга… Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем всемирного междоусобия! Вернитесь на путь Христов!»

Люди, забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга… Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем всемирного междоусобия! Вернитесь на путь Христов!»

Для большевиков, пришедших к власти в 1917 году, Русская Православная Церковь априори была идеологическим противником. Именно поэтому многие епископы, тысячи священников, монахов, монахинь и мирян были подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела и потрясающих своей жестокостью убийств.

Когда в 1921-22 годах советское правительство потребовало выдачи ценных священных предметов, дело дошло до рокового конфликта между Церковью и новой властью, решившей использовать ситуацию для полного и окончательного уничтожения Церкви.

В мае 1922 г. Патриарх Тихон (Белавин) был арестован и под контролем власти возник т.н. «обновленческий раскол», провозгласивший полную солидарность с целями революции. В раскол ушла значительная часть духовенства, однако массовой поддержки в народе он не получил. В июне 1924 г. Патриарх был освобожден и обновленческое движение пошло на убыль.

В июне 1924 г. Патриарх был освобожден и обновленческое движение пошло на убыль.

Еще до своего ареста Патриарх Тихон подчинил все зарубежные русские приходы митрополиту Евлогию (Георгиевскому) и объявил недействительными решения т.н. «Карловацкого Собора», создавшего собственное Церковное Управление. Непризнание этого Указа Патриарха положило начало самостоятельной «Русской Православной Церкви зарубежом» (РПЦЗ).

После смерти Патриарха Тихона развернулась сложная, направляемая властью, борьба за иерархическое руководство Церковью. В конечном счете во главе церковного управления встал митрополит Сергий (Страгородский). Обязательства перед властью, которые он был вынужден при этом принять, вызвали протест некоторой части духовенства и народа, ушедших в т.н. «правый раскол» и создавших «катакомбную церковь».

К началу Второй мировой войны церковная структура по всей стране была почти полностью ликвидирована. На свободе осталось лишь несколько епископов, которые могли исполнять свои обязанности. Во всем Советском Союзе было открыто для богослужений лишь несколько сотен храмов. Большая часть духовенства находилась в лагерях, где многие были убиты или пропали без вести.

Во всем Советском Союзе было открыто для богослужений лишь несколько сотен храмов. Большая часть духовенства находилась в лагерях, где многие были убиты или пропали без вести.

Катастрофический для страны ход боевых действий в начале II Мировой войны заставил Сталина мобилизовать для обороны все национальные резервы, в том числе Русскую Православную Церковь в качестве народной моральной силы. Для богослужений открылись храмы. Священнослужители, включая епископов, были выпущены из лагерей. Русская Церковь не ограничилась только духовной поддержкой дела защиты находящегося в опасности Отечества — она оказала и материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, финансирования танковой колонны имени Димитрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского.

Кульминацией этого процесса, который можно охарактеризовать как сближение государства и Церкви в «патриотическом единении», был прием Сталиным 4 сентября 1943 года Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и митрополитов Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича).

На Соборе епископов 1943 г. митр. Сергий был избран Патриархом, а на Поместном Соборе 1945 г.- митр.Алексий. После этого большая часть т.н. «катакомбной церкви» по призыву еп. Афанасия (Сахарова), которого многие катакомбники считали своим духовным лидером, воссоединилась с Московской Патриархией.

С этого исторического момента начался короткий период «потепления» в отношениях Церкви с государством, однако Церковь непрестанно пребывала под государственным контролем, и любые попытки расширения ее деятельности вне стен храма встречали непреклонный отпор, включая административные санкции.

В 1948 в Москве было созвано масштабное Всеправославное совещание, после чего Русская Церковь была привлечена к активному участию в развернутому по инициативе Сталина международному движению «борьбы за мир и разоружение».

Трудным стало положение Русской Православной Церкви в конце так называемой «хрущевской оттепели», когда в угоду идеологическим установкам были закрыты тысячи церквей на всей территории Советского Союза. В «брежневский» период активное гонение на Церковь прекратилось, но никакого улучшения отношений с государством также

не имело места. Церковь оставалась под жестким контролем власти и верующие рассматривались как «граждане второго сорта».

В «брежневский» период активное гонение на Церковь прекратилось, но никакого улучшения отношений с государством также

не имело места. Церковь оставалась под жестким контролем власти и верующие рассматривались как «граждане второго сорта».

Современная история

Празднование Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году ознаменовало закат государственно-атеистической системы, придало положительный импульс церковно-государственным отношениям, заставило власть предержащих начать диалог с Церковью и выстраивать взаимоотношения с нею на принципах признания ее огромной исторической роли в судьбе Отечества и ее вклада в формирование нравственных устоев нации.

Однако последствия гонений оказались весьма и весьма тяжкими. Предстояло не только восстановить из руин тысячи храмов и сотни монастырей, но и возродить традиции образовательного, просветительного, благотворительного, миссионерского, церковно-общественного служения.

Возглавить церковное возрождение в этих непростых условиях было суждено митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию, который был избран Поместным Собором Русской Православной Церкви на овдовевшую после кончины Святейшего Патриарха Пимена Первосвятительскую кафедру. 10 июня 1990 года состоялась интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

10 июня 1990 года состоялась интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

См. также

- Русская Православная Церковь

Литература

- А.В.Карташев Очерки по истории Русской Церкви в 2 тт.

- http://nikolsky.w777w.ru/file/400/2216

- Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви 1917 — 1990 гг.

- http://pstgu.ru/library/data/none/none/title/none/?/10/

- Л.Регельсон. Церковь в истории России

- http://www.apocalyptism.ru/Church-1.htm

- Л.Регельсон. Даты и документы. Хронология церковных событий 1917-1953гг.

- http://www.apocalyptism.ru/Docum.cont.htm

- Л.Регельсон. Трагедия Русской Церкви. 1917-1953.

- http://www.lregelson.narod.ru/knigi/index.html

Использованные материалы

- Официальный сайт Русской Православной Церкви

- http://www.

mospat.ru

mospat.ru

Основные принципы деятельности церковных приютов Русской Православной Церкви

Скачать

epub fb2 pdf

Документ принят Высшим Церковным Советом 21 июня 2013 года и одобрен на заседании Священного Синода 16 июля 2013 года (журнал № 74).

Содержание

ПреамбулаI. Администрация и управление церковных приютовII. Духовная жизнь церковных приютовIII. Финансирование церковных приютовIV. Штат церковных приютовV. Организация внутренней жизни церковного приютаVI. Здоровье детей в церковных приютахVII. Питание детей в церковных приютахVIII. Образование детей в церковных приютахIX. Дети-инвалидыX. Устройство ребенка в церковный приютXI. Лицензирование и аккредитацияXII. Интересы ребенка

Преамбула

Русская Православная Церковь, следуя словам Священного Писания: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот» (Иак. 1, 27), проявляет заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. В целях решения проблемы сиротства Церковь действует в сотрудничестве с государственными и муниципальными органами, с общественными организациями и частными лицами.

1, 27), проявляет заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. В целях решения проблемы сиротства Церковь действует в сотрудничестве с государственными и муниципальными органами, с общественными организациями и частными лицами.

Русская Православная Церковь подчеркивает, что основным направлением работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, должно быть содействие сохранению родной семьи и преодолению условий, послуживших причиной прекращения родительского попечения. В случае, когда сохранение родной семьи представляется невозможным, необходимо всячески способствовать устройству детей в семью в формах, предусмотренных законодательством страны местонахождения приюта.

Пребывание детей в церковном приюте до совершеннолетнего возраста возможно только в случае невозможности его возвращения в родную семью и/или устройства в иную семью, а также в случаях, предусмотренных законодательством страны местонахождения приюта.

Действующими под эгидой Русской Православной Церкви организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются церковные приюты, деятельность которых должна осуществляться в соответствии с законодательством стран их местонахождения. Церковные приюты находятся под контролем, как органов церковного управления, так и уполномоченных государственных и муниципальных органов.

Церковные приюты находятся под контролем, как органов церковного управления, так и уполномоченных государственных и муниципальных органов.

Спецификой церковных приютов является воспитание пребывающих в них детей в соответствии с духовными и нравственными традициями Православия.

Настоящий документ определяет единый подход к деятельности церковных приютов различной организационно-правовой формы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных социально незащищенных групп детей, созданных каноническими подразделениями Русской Православной Церкви (далее – церковный приют)1.

I. Администрация и управление церковных приютов

1. В церковно-иерархическом отношении церковный приют находится в ведении епархии, на территории которой он расположен. Церковно-иерархическое подчинение приюта определяется епархиальным архиереем этой епархии.

2. Управление церковным приютом осуществляется в соответствии с национальным законодательством страны местонахождения приюта и его уставом (положением о нем).

3. С целью содействия работе церковных приютов рекомендуется создавать попечительские советы. В состав попечительского совета могут входить: представители епархиального архиерея (по назначению от него), духовник церковного приюта, благотворители и другие лица, активно участвующие в деятельности церковного приюта и заинтересованные в его стабильной работе. В состав попечительского совета могут также входить специалисты органов опеки и попечительства.

II. Духовная жизнь церковных приютов

1. Одна из задач церковного приюта – приобщить детей к православной духовной традиции, дать знание евангельских истин и христианское воспитание. Исходя из этой задачи, определяется уклад жизни в церковном приюте. При этом распорядок дня в церковном приюте строится, как и в других подобных учреждениях, с учетом необходимого времени на обучение, отдых, досуг, занятия спортом, дополнительное образование и развивающие занятия.Режим дня для воспитанников строится с учетом их возрастных особенностей и состояния здоровья при проведении разных видов деятельности. Основным условием организации жизни является создание социокультурной среды, помогающей воспитаннику активно общаться со сверстниками, воспринимать их как друзей и членов семьи, преодолевать трудности.

Основным условием организации жизни является создание социокультурной среды, помогающей воспитаннику активно общаться со сверстниками, воспринимать их как друзей и членов семьи, преодолевать трудности.

2. В каждый церковный приют указом епархиального архиерея назначается духовник, основной задачей которого является забота о духовном воспитании детей, проживающих в приюте.

3. Духовник совместно с администрацией церковного приюта определяет частоту посещения храма, молитвенное правило и меру поста для детей в соответствии с их возрастом, степенью воцерковленности и состоянием здоровья. Об установленных в церковном приюте правилах в этой области, а также об их изменениях духовник письменно докладывает епархиальному архиерею. В связи с особенностями уклада церковных приютов желательно, чтобы сотрудники церковных приютов регулярно участвовали в церковной жизни. При этом принуждение к участию воспитанников приюта в таинствах Церкви не допускается.

III.

Финансирование церковных приютов

Финансирование церковных приютов1. Деятельность церковных приютов Русской Православной Церкви финансируется за счет епархиальных и приходских средств, а в случаях, предусмотренных законом, за счет средств учредителей,средств частных и корпоративных благотворителей, государственных средств, грантов и иных благотворительных программ, предусмотренных законодательством страны местонахождения церковного приюта.

2. Руководитель церковного приюта ежегодно представляет епархиальному архиерею, учредителям и попечительскому совету годовой отчет о деятельности церковного приюта, а также смету на следующий год с указанием предполагаемых источников финансирования.

IV. Штат церковных приютов

1. Сотрудниками церковного приюта могут быть лица, работающие по трудовым договорам, и волонтеры, с которыми заключается гражданско-правовой договор о труде добровольца. Во взаимоотношениях с лицами, работающими по трудовому договору, и добровольцами администрация церковного приюта руководствуется законодательством страны местонахождения церковного приюта.

2. Руководителем (директором) церковного приюта может быть клирик, монашествующий или мирянин.

3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, подтвержденную документами об образовании, рекомендацию духовника и регулярно участвующие в церковной жизни.

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные преступления.

Администрации следует создавать условия, необходимые для повышения квалификации педагогических работников.

Количество воспитателей определяется примерными штатными расписаниями, установленными законом для соответствующих детских учреждений.

4. В штате церковного приюта рекомендуется предусмотреть должность социального работника, в обязанности которого входит взаимодействие с государственными органами, оформление положенных льгот и пособий на детей, защита имущественных интересов детей (в том числе забота об оформлении жилья выпускникам), оформление статуса детей, ведение их личных дел. При невозможности принятия в штат церковного приюта социального работника его функции выполняет руководитель церковного приюта или его заместитель.

При невозможности принятия в штат церковного приюта социального работника его функции выполняет руководитель церковного приюта или его заместитель.

5. В штате церковного приюта следует предусмотреть должность медицинского работника, а если это не представляется возможным – заключить договор на медицинское обслуживание с медицинским учреждением. При необходимости в штате могут быть предусмотрены должности педагогов дошкольного образования, логопеда, дефектолога, психолога.

V. Организация внутренней жизни церковного приюта

1. Организация внутренней жизни церковного приюта регламентируется локальными нормативными актами, регулирующими выполнение сотрудниками их обязанностей, а также устанавливающими структуру управления деятельностью церковного приюта и распределение должностных обязанностей. Такими актами являются штатное расписание, график отпусков, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и премировании, должностные инструкции, положение о неразглашении сведений о персональных данных и/или иные акты, предусмотренные законодательством страны местонахождения церковного приюта.

Также должны быть разработаны и утверждены следующие локальные акты, регулирующие жизнь воспитанников: положение о режиме пребывания; правила приема, перевода, отчисления воспитанников; правила ведения личных дел воспитанников; иные локальные акты.

2. Уровень материального обеспечения детей в церковных приютах должен быть не ниже норм, предусмотренных для соответствующих государственных (муниципальных) организаций.

3. Церковный приют вправе оказывать социальные услуги семьям, принимая детей по договору оказания социальных услуг. Договор заключается с родителями (единственным родителем) с учетом выраженного в договоре мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет.

4. Защита администрацией церковного приюта прав находящихся в приюте детей осуществляется в соответствии с законодательством страны местонахождения приюта.

5. Нормы проживания детей в церковном приюте устанавливаются в соответствии с законодательством страны местонахождения приюта. При этом рекомендуется ограничивать количество детей в группе семью детьми. Совместное проживание мальчиков и девочек в церковном приюте не допускается.

При этом рекомендуется ограничивать количество детей в группе семью детьми. Совместное проживание мальчиков и девочек в церковном приюте не допускается.

6. При соблюдении законодательства страны местонахождения церковного приюта о труде и о правах ребенка необходимым является привлечение детей, проживающих в церковном приюте, к посильному общественно-полезному труду, если он не вредит здоровью ребенка, не мешает образовательному процессу.

7. Не допускаются антипедагогические меры наказания детей за их проступки, в том числе, телесные наказания.

8. В церковном приюте должны приниматься меры, направленные на ограждение воспитанников от вредной информации, которая может травмировать их психику, вызвать панику или внушить им суицидальные мысли, в том числе, от пропаганды межнациональной розни, развратного поведения, порнографии, жестокости, употребления наркотиков, табачной продукции и алкоголя. Исключается бесконтрольный доступ к сети Интернет, аудио- и видеозаписям, телепередачам, видеоиграм и печатным изданиям, при этом их использование в учебных целях желательно, а ответственность за осуществление контроля лежит на духовнике, воспитателях и попечительском совете приюта.

9. Каждый церковный приют, не зависимо от того, реализует ли он общеобразовательные программы или только программы содержания и реабилитации, должен разработать программу содержания и воспитания детей. Программа содержания и воспитания должна отражать особенности уклада, связанные с конфессиональной принадлежностью приюта.

10. В повседневной жизни одежда детей, проживающих в церковном приюте, должна быть индивидуальной, соответствовать возрасту и полу детей, учитывать их личный вкус, при соблюдении требований нравственности и скромности в одежде. Форменная или единообразная одежда может быть введена для ношения во время учебы и на иных мероприятиях по решению администрации приюта. Недопустимо облачение детей в форму, копирующую монашескую одежду.

11. В церковных приютах, расположенных при монастырях, дети должны проживать отдельно от монашествующих. При этом настоятельно рекомендуется обеспечить размещение зданий приютов за оградой монастыря. Уклад жизни детей в церковных приютах не может быть ориентирован на монастырский устав.

12. Детям, воспитывающимся в церковном приюте, следует давать адекватное представление о жизни в обществе, возможности создания семьи, получении светского среднего профессионального или высшего образования. Необходимо разрабатывать и реализовывать приютские программы постинтернатной адаптации выпускников.

При этом в случае, если ребенок проявит желание ознакомиться с монашеской жизнью, такая возможность должна быть ему предоставлена сообразно его возрасту. Возможный вопрос о принятии монашества или поступлении в качестве послушника в монастырь должен решаться по достижении ребенком совершеннолетия и быть представлен, в соответствии с действующими церковными установлениями, на усмотрение епархиального архиерея.

13. Участие администрации церковного приюта в жизни выпускников приюта продолжается после достижения ими совершеннолетия. Администрации приюта надлежит оказывать поддержку и помощь выпускникам, в частности, в получении образования, в том числе высшего, в трудоустройстве, бытовом обустройстве и т. п. Эта помощь может включать в себя возможность временного проживания в приюте. При этом помощь выпускнику ограничивается достижением им 23-х летнего возраста.

п. Эта помощь может включать в себя возможность временного проживания в приюте. При этом помощь выпускнику ограничивается достижением им 23-х летнего возраста.

VI. Здоровье детей в церковных приютах

1. На каждого ребенка, проживающего в церковном приюте, оформляется полис обязательного медицинского страхования, если это предусмотрено законодательством страны местонахождения церковного приюта. Кроме того, рекомендуется оформлять на детей полисы добровольного страхования.

Если законодательством страны местонахождения церковного приюта не предусмотрено обязательное медицинское страхование, наличие у воспитанников полисов добровольного медицинского страхования является обязательным.

2. Дети, проживающие в церковном приюте, должны проходить ежегодное медицинское обследование (диспансеризацию), а также иные медицинские обследования в зависимости от состояния здоровья ребенка.

3. Отдых детей, проживающих в церковном приюте, организуется в соответствии с возможностями церковного приюта при соблюдении законодательства, регулирующего данный вопрос.

4. Режим дня и комплекс лечебно-оздоровительных процедур для детей, проживающих в церковном приюте, устанавливается с учетом требований органов, уполномоченных осуществлять формирование санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических требований, санитарных правил и норм в стране местонахождения приюта, а также с учетом требований органов, уполномоченных осуществлять контроль и надзор за соблюдением указанных норм в соответствии с законодательством страны местонахождения приюта.

5. Помещения и оборудование, необходимые для содержания, воспитания и развития детей, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством страны местонахождения.

VII. Питание детей в церковных приютах

1. Питание детей в церковном приюте определяется с учетом требований органов, уполномоченных осуществлять формирование санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических требований, санитарных правил и норм в стране местонахождения приюта, а также с учетом требований органов, уполномоченных осуществлять контроль и надзор за соблюдением указанных норм в соответствии с законодательством страны местонахождения приюта.

2. Питание детей в церковном приюте осуществляется не менее 5 раз в день, с учетом возраста и состояния здоровья.

3. Правила поста для детей, проживающих в церковном приюте, определяются в порядке, предусмотренном пунктом II.3 настоящего документа. При этом постное меню должно удовлетворять государственным требованиям по содержанию жиров, белков и углеводов.

VIII. Образование детей в церковных приютах

1. Дети, проживающие в церковном приюте, должны получать среднее общее образование в соответствии с действующим законодательством страны местонахождения церковного приюта и нормативными документами Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

2. Дошкольное образование в церковном приюте осуществляется работниками с необходимой квалификацией и опытом работы в соответствии с индивидуально подобранными программами, методиками дошкольного развития.

3. Администрация церковного приюта должна организовать возможность получения детьми, проживающими в приюте, дополнительного образования в соответствии с их способностями и желаниями (кружки, музыкальная школа, спортивные секции и т. п.).

п.).

4. Детям, проживающим в церковном приюте, должно быть обеспечено преподавание религиозных предметов в соответствии со «Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации», утвержденным Священным Синодом Русской Православной Церкви (журнал №76 от 27 июля 2011 года), или аналогичными документами Автономных и Самоуправляемых Церквей, Экзархатов и Митрополичьих округов, разработанными для учебных заведений страны местонахождения церковного приюта.

Помимо религиозного компонента образования, программы воспитания, обучения социализации и реабилитации должны содержать светские компоненты. Необходимо участие в программах профессиональных психологов, воспитателей, учителей, социальных педагогов, медиков и иных специалистов.

5. Дети, проживающие в церковном приюте, могут получать образование как в государственных и муниципальных, так и в частных общеобразовательных организациях. Возможно использование предусмотренных законодательством страны местонахождения церковного приюта таких форм получения образования, как экстернат, семейное образование и т.п.

Возможно использование предусмотренных законодательством страны местонахождения церковного приюта таких форм получения образования, как экстернат, семейное образование и т.п.

6. Для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших среднее общее образование или основное общее образование необходимо предусмотреть в уставе право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждение среднего и высшего профессионального образования без взимания платы.

7. Выпускники церковных приютов в каникулярное время, в выходные и праздничные дни, по решению Совета могут зачисляться на бесплатное питание и проживание в церковном приюте на период своего пребывания в данном учреждении.

IX. Дети-инвалиды

1. Предметом особой заботы церковных приютов являются дети-инвалиды.

2. Церковные приюты обязаны приспосабливать свои здания и территории к проживанию в них детей-инвалидов и реализации индивидуальных программ реабилитации таковых.

3. Дети-инвалиды должны получать в церковных приютах необходимую помощь и поддержку, защиту своих прав и уважительное отношение. В случае, если в церковный приют принимаются дети-инвалиды, администрации приюта необходимо обратить особое внимание на профилактику и предотвращение дискриминации по отношению к ним.

4. Церковным приютам надлежит содействовать физическому и психологическому развитию и социальной интеграции детей-инвалидов, развитию их личностных качеств, талантов и творческих способностей. Администрация церковного приюта должна принимать меры по организации индивидуальной поддержки каждого ребенка-инвалида.

5. Обучение детей-инвалидов должно учитывать их индивидуальные физические, интеллектуальные и психологические особенности и проходить в обстановке, максимально способствующей освоению ими знаний и их социальному развитию. При этом церковным приютам надлежит предоставлять детям-инвалидам доступ к инклюзивному образованию. Дети-инвалиды, с учетом особенностей их здоровья, должны быть включены в общий образовательный процесс в церковном приюте, участвовать в играх, в проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях.

X. Устройство ребенка в церковный приют

1. Устройство детей в церковный приют осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством страны местонахождения, и в соответствии с уставом церковного приюта или положением о нем.

2. Церковный приют исполняет в отношении помещенных детей обязанности опекуна (попечителя) и/или осуществляет иные права и исполняет иные обязанности в соответствии с законодательством страны местонахождения.

3. Приоритетом в работе церковного приюта является устройство ребенка в семью. Для осуществления данного принципа церковным приютам следует развивать систему патронатного воспитания, организовывать школы приемных родителей, помощь и сопровождение приемных и проблемных семей, работу с родными семьями.

4. Проживание в церковных приютах при монастырях детей, принятых под личную опеку монашествующими, допускается в исключительных случаях, по письменному благословению епархиального архиерея в отношении каждого отдельного ребенка.

5. При устройстве ребенка в церковный приют должен строго соблюдаться порядок передачи детей уполномоченными государственными органами под надзор в некоммерческие организации, в соответствии с законодательством страны местонахождения церковного приюта.

6. Руководители церковных приютов, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, в установленный законодательством страны местонахождения срок со дня, когда им стало известно о возможности передачи ребенка на воспитание в семью, обязаны сообщить об этом в уполномоченный государственный орган по месту нахождения церковного приюта.

7. Для эффективной помощи детям, попавшим в кризисную ситуацию, администрация церковных приютов обязана осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с государственными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел, органами социальной защиты населения, органами управления образованием и здравоохранением и/или иными государственными органами и организациями.

8. Администрации церковного приюта надлежит в сотрудничестве с соответствующими государственными органами принимать меры для определения статуса ребенка и оптимальной формы его дальнейшего устройства. В частности, в случаях, когда ребенок не является сиротой, администрации церковного приюта следует предпринимать возможные меры по работе с биологическими родителями, направленные на укрепление мира в родной семье ребенка и возвращение последнего в семью. В случае невозможности восстановления семьи или отсутствия таковой у ребенка, администрации церковного приюта надлежит осуществлять меры, направленные на устройство ребенка в новую семью.

9. При решении вопроса о возвращении ребенка в семью или невозможности такого возвращения и передаче ребенка на устройство в другую семью, администрации церковного приюта надлежит в каждом конкретном случае проверять и учитывать нравственные и иные личные качества родителей (обстоятельства, характеризующие поведение родителей на работе, в быту, наличие судимости за преступления против личности, за корыстные и другие умышленные преступления, состояние их здоровья и т. п.), а также проживающих вместе с ним членов семьи, сложившиеся в семье взаимоотношения.

п.), а также проживающих вместе с ним членов семьи, сложившиеся в семье взаимоотношения.

XI. Лицензирование и аккредитация

1. Церковные приюты проходят лицензирование и аккредитацию в порядке, установленном действующим законодательством страны местонахождения церковного приюта.

2. Осуществление церковным приютом образовательной деятельности (содержания, воспитания и образования детей) без получения соответствующей лицензии и, по необходимости, аккредитации не допускается, если получение лицензии и/или аккредитации предусмотрено законодательством страны местонахождения церковного приюта.

Эти учреждения проходят конфессиональную аттестацию в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации в соответствии с Положением о «Выдаче конфессионального представления Русской Православной Церкви образовательным организациям, реализующим программы общего образования, начального и среднего профессионального образования», утвержденным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 15 декабря 2010 года.

XII. Интересы ребенка

1. Церковные приюты обязаны соблюдать законодательство страны местонахождения церковного приюта о правах ребенка, а также обеспечивать соблюдение имущественных и неимущественных прав детей.

2. Церковные приюты призваны создавать благоприятные условия (как материального, так и нравственного характера) для воспитания и всестороннего развития детей и подготовки ребенка к самостоятельной жизни в обществе, по возможности считаясь с его индивидуальными особенностями, учитывая его способности и наклонности.

3. Администрация церковного приюта должна принимать все возможные меры, направленные на обеспечение принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, прав и гарантий, к числу которых относится право на медицинское обслуживание, право на имущество и жилое помещение, дополнительные гарантии права на труд, дополнительные гарантии права на образование, право на медицинское обслуживание, гарантии бесплатного предоставления жилого помещения, право на установленные выплаты и льготы, иные права и гарантии, предусмотренные законодательством страны местонахождения церковного приюта.

4. С целью обеспечения ребенка, помещенного в церковный приют, льготами, выплатами и поддержкой, предусмотренными законодательством страны местонахождения приюта, церковным приютам надлежит в разумные сроки решать вопрос о признании ребенка, помещенного в приют, ребенком-сиротой и/или ребенком, оставшимся без попечения родителей.

* * *

1

В каждой стране, входящей в территорию канонической ответственности Русской Православной Церкви, данный документ применяется с учетом местного государственного законодательства.

Источник: Основные принципы деятельности церковных приютов Русской Православной Церкви

Православная церковь призывает к альтернативной финансовой системе в России

Православная финансовая система была публично представлена Чаплиным в декабре прошлого года.

Источник: The Moscow Times.

На прошлой неделе Торгово-промышленная палата России поддержала так называемую Православную финансовую систему, разработанную под эгидой Московского Патриархата и сильно напоминающую более известную исламскую финансовую систему.

«Торгово-промышленная палата поддерживает создание Православной финансовой системы… и готова предоставить свою площадку для детального и профессионального обсуждения этих вопросов совместно с профильными комитетами палаты», — сообщила в минувшую пятницу пресс-служба палаты. после встречи его председателя Сергея Катырина и Всеволода Чаплина, старшего православного священнослужителя, курирующего проект.

«Сейчас, в кризисное время, когда доступ к финансовым ресурсам ограничен из-за санкций, нас наконец-то услышали. И общество положительно отреагировало на наше предложение», — сказал Дмитрий Сурмило, координатор рабочей группы по созданию Православной финансовой системы при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата.

Основанная на российском законодательстве, православной морали и традициях российского бизнеса, Православная финансовая система призвана быть устойчивой к мировым кризисам и помочь уменьшить зависимость России от западной банковской системы, заявили авторы проекта.

Ожидается, что в 2015 году российская экономика сократится примерно на 4 процента из-за падения цен на нефть и ограничения доступа к западным финансам в рамках пакета санкций, введенных в прошлом году против России за ее роль в конфликте на Украине.

«Этический бизнес»

Идея разработки собственной финансовой альтернативы существующей банковской системе была выдвинута Русской православной церковью около 20 лет назад, но лишь недавно привлекла внимание банковских чиновников и общественности.

Ортодоксальная финансовая система была публично представлена Чаплином в декабре прошлого года.

В то время Чаплин, известный как один из самых консервативных и откровенных православных священнослужителей, предсказал конец нынешней экономики «деньги делают деньги». Поэтому необходимо ввести финансовую систему, основанную не на ростовщичестве — взимании процентов за ссуду денег, — а на традиционных социальных ценностях, сказал он.

По словам ее авторов, новая система предназначена не для замены традиционного банковского дела, а для его дополнения.

Новая финансовая система направлена на соблюдение закона, благотворительность, умеренное потребление и качественные товары и услуги, безопасные для здоровья, души и окружающей среды потребителей.

Другие религии могут участвовать в Ортодоксальной финансовой системе при условии соблюдения этих правил.

Как и в исламском банкинге, Ортодоксальная финансовая система не допускает комиссию за обслуживание кредитов. Участники системы разделяют риски, прибыль и убытки. Запрещено спекулятивное поведение, а также инвестиции в азартные игры, наркотики и другие виды бизнеса, не соответствующие православным ценностям.

Ортодоксальное банковское дело состоит из кредитной организации с низким уровнем риска, которая контролирует все транзакции, и инвестиционных фондов или компаний, которые находят инвесторов и посредничают в финансировании проектов.

Авторы утверждают, что кредитная организация с низким уровнем риска окажется неуязвимой, если будет избегать операций с активными финансовыми рисками.

Приоритет отдается обеспечению финансирования реального сектора экономики, по словам Сурмило.

Однако, учитывая, что инфляция в России к концу года, по данным Центробанка, должна была составить 10,8 процента, было не сразу ясно, как будет работать такая система личных кредитов.

«Система может функционировать только в том случае, если кредиты, которые мы планируем предложить, по крайней мере, соответствуют уровню инфляции, чтобы сохранить ценность предоставленных средств с течением времени», — сказал Сурмило.

В мае в Госдуме впервые обсудили альтернативные банковские системы.

Сейчас эти проекты носят бессистемный характер: кто-то призывает коммерческие банки к переходу в инвестиционный, кто-то призывает к полной отмене процентных ставок, кто-то к снижению процентных ставок, сообщил директор департамента инвестиционной деятельности и инноваций Палаты Алексей Вялкин. торговли и промышленности.

Журавль в небе?

Эксперты расходятся во мнениях относительно жизнеспособности православного банковского дела.

По словам Сергея Григоряна, начальника отдела аналитики Ассоциации российских банков, практического применения у концепции нет.

Исламский запрет на взимание процентов за ссуду требует исламской банковской системы, сказал он. Он добавил, что поскольку Православная церковь не ограничивает процентные кредиты, продвижение этой идеи выглядит как маркетинговый ход.

По мнению Анатолия Аксакова, президента Ассоциации региональных банков России, целесообразна система ведения бизнеса, не противоречащая православной нравственности.

«Если есть католические и исламские банки и они достаточно популярны, почему бы нам не создать православные?” он сказал.

Более того, России сейчас необходимо искать финансовые инструменты для прорыва блокады Запада, и православный банкинг может быть одним из них, считает Аксаков. Он добавил, что такое учреждение под эгидой Церкви, скорее всего, будет защищено от санкций.

Исламский опыт

Еще одна потенциальная альтернативная банковская система для России в настоящее время разрабатывается в татарстане, крупнейшей населенной мусульманами республике России.

Исламский банкинг запрещает взимание и выплату процентов и делает акцент на равенстве и справедливости в соответствии с законами шариата. Инвестиции в игорный бизнес или алкогольный бизнес запрещены.

Внедрение исламского банкинга в России приветствовал глава российского государственного банка Сбербанк Герман Греф, назвав его очень важным инструментом на фоне текущих проблем с привлечением средств на международных рынках, сообщил в мае «Интерфакс».

В прошлом месяце Сбербанк и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исламского финансирования, говорится в сообщении Сбербанка в пресс-релизе.

Несмотря на то, что в стране проживает около 20 миллионов мусульман, в настоящее время в России нет действующих исламских банков из-за отсутствия российской нормативно-правовой базы для исламских финансов.

Тем не менее российские чиновники обсуждают возможность открытия российских филиалов традиционных банков Татарстана, которые бы работали по исламским правилам.

В апреле Чаплин поздравил правительство Татарстана с созданием исламской банковской системы и выразил надежду на создание аналогичной православной финансовой системы.

Индивидуальный подход

Православная Церковь считает, что процесс выдачи кредитов должен основываться на индивидуальном подходе, сказал Сурмило из Московского Патриархата.

«Сейчас банки выдают кредиты всем и ожидают, что все они будут возвращены вовремя, не принимая во внимание финансовое положение людей или их личные обстоятельства», — сказал Сурмило. «Православная финансовая система считает общественное богатство более важным, чем личное богатство».

«Банк, выдающий кредит под низкие проценты, может компенсировать упущенную выгоду, например, операциями на валютном рынке или за счет инвестиций», — сказал Сурмило.

Вялкин из Торгово-промышленной палаты сказал, что еще слишком рано предсказывать, как будет развиваться православное банковское дело в России, поскольку «пока что у проекта больше вопросов, чем ответов». По его словам, прежде чем можно будет сделать выводы, необходим подробный рабочий план, а его реализация может занять годы.

По его словам, прежде чем можно будет сделать выводы, необходим подробный рабочий план, а его реализация может занять годы.

Связаться с автором по адресу [email protected]

[подписаться2]

Русская Православная Церковь отправляет своего второго по влиятельности деятеля на заграничную командировку более низкого ранга

- Резюме

- Второй человек возглавил отдел внешних сношений Церкви

- Синод постановил отправить его вместо этого в Будапешт

- Конфликт на Украине углубил раскол внутри Славянского Православия

ЛОНДОН, 8 июня (Рейтер) — Православная церковь России отстранила второго по силе епископа от должности, отвечающей за международные отношения, и отправила его в Будапешт. Это неожиданное решение указывает на разногласия в верхушке Московского Патриархата. над войной на Украине.

над войной на Украине.

Священный Синод, заседавший во вторник в белокаменном Даниловском монастыре XIII века в Москве, постановил отстранить митрополита Илариона от должности председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Синод обсудил Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, которой как лидеру славянского православия противостоит конкурирующая автокефальная Украинская Православная Церковь под руководством Киевского митрополита.

Более чем за 700 слов в протоколе заседания Синод постановил освободить Илариона от должности начальника отдела внешних связей, постоянного члена Синода и ректора Кирилло-Мефодиевской аспирантуры.

«Постановлено, что управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским, будет епископ Иларион, митрополит Волоколамский», — говорится в протоколе.

Церковь не ответила на запрос Reuters о объяснении внезапного ухода Илариона, который имеет докторскую степень Оксфордского университета и рассматривался как потенциальный преемник патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На заседании Синода 55-летний Иларион выступил с докладом о визите его и патриарха Кирилла в Венгрию, в том числе о дискуссиях с Римско-католической церковью, говорится в протоколе.

Илариона, которому 55 лет и который 13 лет занимал пост главы внешнеполитического ведомства, заменит митрополит Антоний, 37 лет.

«Председатель Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви с титулом Волоколамской быть епископу Антонию», — говорится в протоколе.

Русская православная церковь, безусловно, самая большая из церквей восточного православия, отколовшегося от западного христианства во время Великого раскола 1054 года. Сегодня у нее около 100 миллионов последователей в России и еще больше за ее пределами.

Но вторжение 24 февраля в Украину разделило две самые большие славянские общины и усугубило растущий спор внутри славянского православия, который уходит более тысячи лет назад к самым корням России и Украины.

Кремль заявляет, что проводит «специальную военную операцию» по защите русскоязычных на востоке Украины, и представляет ее как конфликт с «абсолютистским» Западом во главе с Соединенными Штатами, который хочет уничтожить Россию и ее культуру.

Киев и его западные сторонники отмечают, что многие русскоязычные бежали от российского вторжения, которое, по их словам, представляет собой захват земель в имперском стиле, давший самый большой импульс украинскому национализму за столетие.

Кирилл, близкий союзник президента Владимира Путина, видит в войне оплот против Запада, который он описывает как декадентский, хотя он говорил о боли конфликта, поскольку его паства находится на обеих сторонах.

Поскольку многие украинцы стремились избавиться от господства России после распада Советского Союза в 1991 году, Киевская православная церковь Украины получила автокефалию от Константинополя, который контролирует большинство современных православных церквей, что вызвало разногласия с Москвой, которая считает ее узурпатором.