к вечеру, я хитрым обманом,… (Цитата из книги «Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского)

к вечеру, я хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул что осталось из принесенного жалованья, сколько всего уж не помню, и вот-с, глядите на меня, все! Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние… и всему конец!

Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко.

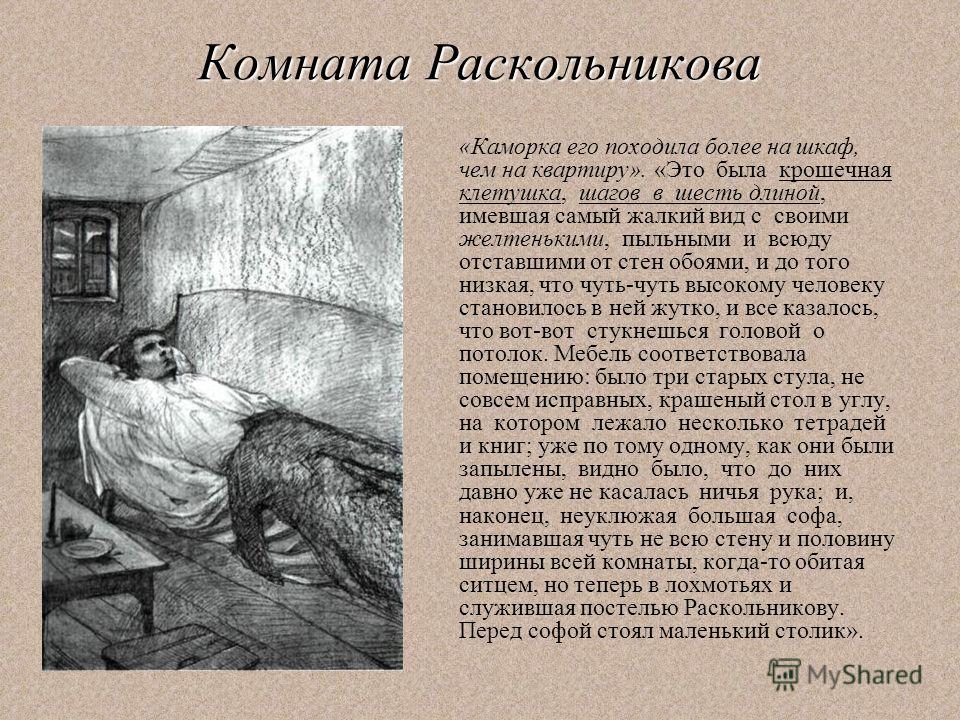

Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению: было три старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг; уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука; и, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях и служившая постелью Раскольникову. Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым, ветхим, студенческим пальто и с одною маленькою подушкой в головах, под которую подкладывал всё что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было повыше изголовье. Перед софой стоял маленький столик. каморка Раскольникова

Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым, ветхим, студенческим пальто и с одною маленькою подушкой в головах, под которую подкладывал всё что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было повыше изголовье. Перед софой стоял маленький столик. каморка Раскольникова

Он уже надворный советник, Петр Петрович Лужин, и дальний родственник Марфы Петровны, которая многому в этом способствовала. Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждою минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как всё это произошло слишком скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы вместе весь тот день. Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это, может быть, только так кажется с первого взгляда. Письмо матери

Письмо матери

всякого человека нужно сначала осмотреть самому и поближе, чтоб о нем судить… Лужин

Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать! Не принимаю! Раскольников

С Разумихиным же он почему-то сошелся, то есть не то что сошелся, а был с ним сообщительнее, откровеннее. Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других отношениях. Это был необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под этою простотой таились и глубина, и достоинство. Лучшие из его товарищей понимали это, все любили его. Был он очень неглуп, хотя и действительно иногда простоват. Наружность его была выразительная — высокий, худой, всегда худо выбритый, черноволосый. Иногда он буянил и слыл за силача. Однажды ночью, в компании, он одним ударом ссадил одного блюстителя вершков двенадцати росту. Пить он мог до бесконечности, но мог и совсем не пить; иногда проказил даже непозволительно, но мог и совсем не проказить. Разумихин был еще тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли придавить его. Он мог квартировать хоть на крыше, терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам, один, содержал себя, добывая кой-какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разумеется заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спится. В настоящее время он тоже принужден был выйти из университета, но ненадолго, и из всех сил спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать. Раскольников не был у него уже месяца четыре, а Разумихин и не знал даже его квартиры. Раз как-то, месяца два тому назад, они было встретились на улице, но Раскольников отвернулся и даже перешел на другую сторону, чтобы тот его не заметил. А Разумихин хоть и заметил, но прошел мимо, не желая тревожить приятеля.

Разумихин был еще тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли придавить его. Он мог квартировать хоть на крыше, терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам, один, содержал себя, добывая кой-какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разумеется заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спится. В настоящее время он тоже принужден был выйти из университета, но ненадолго, и из всех сил спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать. Раскольников не был у него уже месяца четыре, а Разумихин и не знал даже его квартиры. Раз как-то, месяца два тому назад, они было встретились на улице, но Раскольников отвернулся и даже перешел на другую сторону, чтобы тот его не заметил. А Разумихин хоть и заметил, но прошел мимо, не желая тревожить приятеля.

Раскольников

Личность

Раскольникова. Главным героем романа

«Преступление и наказание» становится

предельно противоречивая, яркая, сильная

личность, по словам Разумихина, в

Раскольникове «два человека попеременно

сменяются», не случайно и фамилия героя

от слова «раскол»; в самом внешнем облике

героя Достоевского сочетаются принц и

нищий.

Главным героем романа

«Преступление и наказание» становится

предельно противоречивая, яркая, сильная

личность, по словам Разумихина, в

Раскольникове «два человека попеременно

сменяются», не случайно и фамилия героя

от слова «раскол»; в самом внешнем облике

героя Достоевского сочетаются принц и

нищий.

Раскольникову не дано пройти мимо чужого страдания, боль и мучения людей для него совершенно непереносимы. Первый порыв натуры Раскольникова – это всегда порыв добра: увидел впервые обманутую девочку на бульваре – не раздумывая, не рассчитывая, делает всё, чтобы спасти её («Раскольников бросился на господина, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он»), отдает семье Мармеладова последние деньги, из рассказа Разумихина на суде мы узнаем, что Раскольников спас от пожара детей.

Однако «раскол»

между первым порывом сострадания и

холодным голосом разума толкает героя

Достоевского на взаимоисключающие

поступки. «Уходя, Раскольников успел

просунуть руку в карман, загрёб сколько

пришлось медных денег и неприметно

положил на окошко. Потом уже на лестнице

он одумался и хотел было воротиться.

«Ну что это за вздор я такой сделал, —

как будто что-то ужалило Раскольникова;

в один миг его как будто перевернуло»;

«Послушайте, — закричал он вслед усачу.

– Оставьте! Чего вам! Бросьте! Пусть его

позабавится (он указал на франта). Вам-то

чего?»; «И чего я ввязался тут помогать?

Ну мне ль помогать? Да пусть их переглотают

друг друга живьём – мне-то чего?»

Потом уже на лестнице

он одумался и хотел было воротиться.

«Ну что это за вздор я такой сделал, —

как будто что-то ужалило Раскольникова;

в один миг его как будто перевернуло»;

«Послушайте, — закричал он вслед усачу.

– Оставьте! Чего вам! Бросьте! Пусть его

позабавится (он указал на франта). Вам-то

чего?»; «И чего я ввязался тут помогать?

Ну мне ль помогать? Да пусть их переглотают

друг друга живьём – мне-то чего?»

Причины преступления Раскольникова. Одна из причин преступления Раскольникова – несправедливость мира, в котором страдают невинные, а счастливы такие, как Лужин и Свидригайлов. «Мне вдруг представилось, как же это ни единый до сих пор не посмел, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто всё за хвост и стряхнуть!..Я озлился и не захотел». «Озлился», «стряхнуть», «не захотел» — эти слова выявляют в Раскольникове всю меру его ненависти к этому миру.

Еще

одна причина – проверка себя на

способность воплотить идею, которая,

по мнению Раскольникова, способна

преобразить человеческую жизнь.

Теория

Раскольникова. В теории Раскольникова, как и в самой

его личности, совмещаются взаимоисключающие

начала: желание даровать людям счастье

и убеждение, что это возможно средствами

насилия. Все люди, по мнению героя

Достоевского, делятся на низших и высших,

обыкновенных, способных увеличивать

человечество лишь численно, и

необыкновенных, дарующих новые идеи,

прозрения, способных продвинуть

человечество на шаг вперед к счастью,

к «Новому Иерусалиму». Эту высшую миссию

необыкновенные, «право имеющие», «гении»

могут воплотить, лишь переступив все

прежние человеческие законы, включая

древнейший – «не убий». Все великие в

этом смысле были преступниками, для

которых не было никаких преград в

воплощении их идей, они способны были

пролить кровь тысяч во имя счастья

миллионов, они имели право разрешить

себе «кровь по совести», то есть не

мучиться от пролитой во имя блага

большинства крови тех, кого посчитали

недостойными жить. Великим, по мнению

Раскольникова, «всё дозволено».

Свою идею Раскольников раскрывает в романе дважды: Порфирию Петровичу, который упомянул статью Раскольникова «О преступлении», и Соне. В разговоре с Порфирием Петровичем Раскольников высвечивает в своей теории право великих на «переступление» и вседозволенность во имя выполнения высшей миссии дарования человечеству счастья. Соня же нужна Раскольникову как союзница в борьбе за осуществление высшей цели обретения права решения вопросов жизни и смерти, ведь, по мнению героя Достоевского, Соня тоже «переступила» — правда, через свою жизнь, но перед высшим судом это то же, что и переступить через жизнь другого: «Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила, стало быть, нам вместе идти, по одной дороге!»

Как

многие герои русской литературы,

Раскольников тоже отвечает на вопрос

«что делать?»: «Что делать? Сломать что

надо, раз навсегда, да и только: и страдание

взять на себя!.. Свобода и власть, а

главное власть! Вот цель!» Таким образом,

Раскольников убеждает Соню, что мир

страшен, а потому нужно что-то немедля

делать, взяв на себя всю власть и всё

страдание (а значит, и всю ответственность),

единовластно решить, кому жить, кому

умирать, что есть счастье для всех.

Именно теория Раскольникова и совершенное в целях ее проверки двойное убийство становятся его переступлением через человека и Бога, давшего древний закон «Не убий». Убивая, Раскольников проверяет и свою теорию, и себя на принадлежность к высшему или низшему разряду. Письмо матери, известие о вынужденном согласии сестры Дуни на брак с Лужиным, собственная бедность и униженность ускоряют созревшее в сознании героя решение.

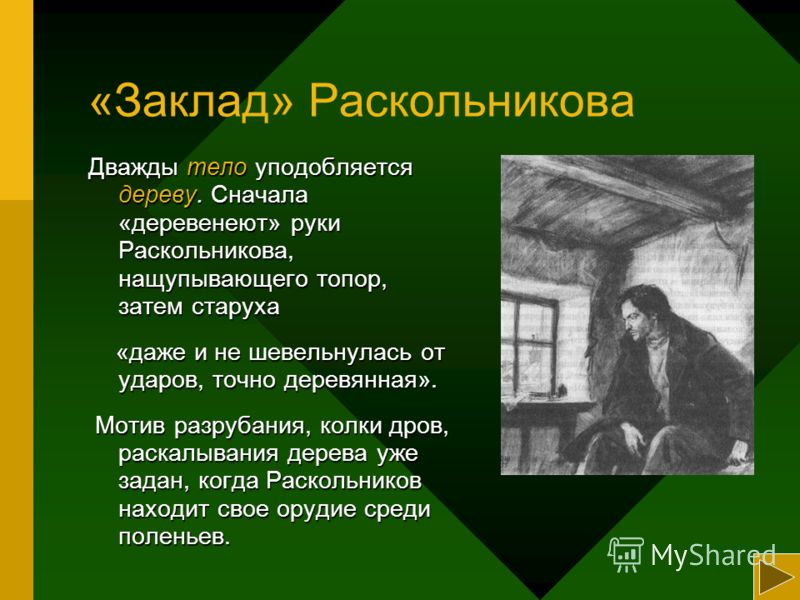

Нравственные муки

Раскольникова. Сцена убийства

Раскольниковым старухи-процентщицы и

Лизаветы показана Достоевским с жёстким

натурализмом не случайно: преступление

противоестественно самой природе

человека. По мнению Достоевского,

человеческая жизнь, какой бы она ни

была, бесценна, и никто не вправе

переступать через человека, поскольку

жизнь дается ему Богом. Преступление

перед человеком, по мнению Достоевского,

оказывается тем самым преступлением

перед самим Богом.

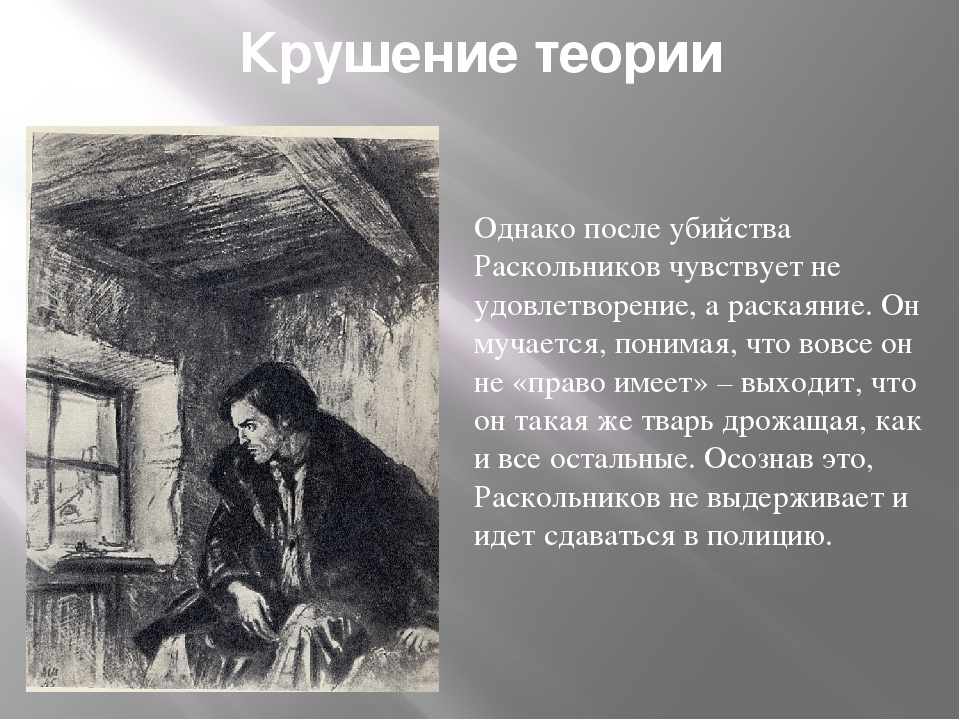

Теория Раскольникова не принимается самой природой его личности, отсюда его разлад с самим собой, его внутренний конфликт, отсюда его «ужасное мучительство себя и других». После совершения двойного убийства Раскольников оказывается в бездне душевного хаоса: страх, злость, минутная радость, отчаяние, надежда и безнадежность одновременно совмещаются в нем, вызывая изнеможение вплоть до беспамятства. Он почувствовал, что, словно ножницами, отрезал себя от людей, даже самые близкие и любимые: мать, сестра – вызывали отторжение, словно Раскольников чувствовал, что уже не имел права любить их и принимать их любовь. Переступив черту добра и зла, Раскольников оказался вне мира людей, и это ощущение одиночества и отделенности от людей было «мучительнейшим из всех до сих пор пережитых им ощущений».

Ударив

по Лизавете, он ударил по Соне, по всем

«униженным и оскорбленным», которых

как раз и хотел защитить от несправедливости

безжалостного мира. Его сон о смеющейся

старухе убеждает, что Раскольников лишь

умножил зло этого уже переполненного

злом мира, и после этого сна герой

Достоевского со всей очевидностью

понимает, что он переступил через себя,

через свою человеческую натуру: «Я не

старуху убил – я себя убил».

Его сон о смеющейся

старухе убеждает, что Раскольников лишь

умножил зло этого уже переполненного

злом мира, и после этого сна герой

Достоевского со всей очевидностью

понимает, что он переступил через себя,

через свою человеческую натуру: «Я не

старуху убил – я себя убил».

Раскольников не

видит для себя возможности продолжения

жизни, он утрачивает веру в будущее, в

себя, в саму жизнь. Потеря веры в теорию

совмещается в Раскольникове с «язвительным

и бунтующим сомнением» в необходимости

покаяния. Даже на Сенной, куда Соня

посылает Раскольникова, он не смог

произнести слов раскаяния, поскольку

их еще не было в его душе, даже на каторге

он долго испытывал гордыню и злость по

отношению к себе – не сумевшему

переступить через кровь. Он испытывает

к себе непреодолимую ненависть, называя

себя «низким», «ничтожным» человеком,

«подлецом», однако не потому, что убил

старушонку, эту, как он ее называет,

«гадкую, зловредную вошь», а потому, что

не вытерпел этого убийства, не переступил

спокойно через кровь, как это сделали

бы наполеоны, властители, «необыкновенные».

Потеря веры в себя, ненависть к себе усиливаются, когда Раскольников видит, что его любят Соня, мать, сестра, что он и сам не утратил способности к любви, однако любовь, вместо радости, приносит ему лишь отчаяние и страдание: «Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того! О, если б я был один и никто не любил меня и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего этого!» Однако именно любовь, даже принося страдания, спасает Раскольникова, помогает ему подняться из пропасти нравственного падения.

Путь к духовному

воскресению. Евангельская тема

страдания воплощается в романе и

становится отражением авторского идеала

духовного очищения через страдание.

Наказание человека, как и его спасение,

заложены в его натуре, душе — это одна

из основных идей Достоевского. Добро и

зло не вне человека, а в нем самом, потому

лишь сам Раскольников должен был найти

в себе силы преодолеть дьявольское

наваждение.

Добро и

зло не вне человека, а в нем самом, потому

лишь сам Раскольников должен был найти

в себе силы преодолеть дьявольское

наваждение.

Сама натура героя Достоевского восстает против пролитой им крови: неимоверное напряжение борьбы с самим собой, обмороки, беспамятство, болезненное ощущение одиночества – всё это показывает, что душа Раскольникова не умерла, что в нем жив человек. Раскольников изнемогает под гнетом своей теории, не случайно Порфирий Петрович говорит ему: «Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху».

Прозрение

приходит после сна о моровой язве,

который приснился Раскольникову на

каторге: герой Достоевского видит, какой

катастрофой неизбежно оборачивается

стремление одних людей взять «всю власть

и всю ответственность» за решение

вопроса жизни и смерти других. Картины

сна Раскольникова созвучны евангельским

строкам о Конце Света – это для

Достоевского было очень важно: Конец

Света придет, если люди возомнят себя

пророками, если переступят через вечный

нравственный закон «не убий».

Освобождение от идеи стало для Раскольникова воскресением для любви и для Бога, ведь его преступление разорвало связи не только с миром, людьми, но и с Богом, не случайно раскольников сам попросил у Сони Евангелие после своего выздоровления от мучительной болезни вседозволенности. В черновиках Достоевского читаем: «Последняя строчка романа. Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». Одной из кульминационных в романе становится сцена чтения легенды о воскресении Лазаря. Бог есть, он живёт в каждом человеке, важно уверовать в это, и тогда даже умершая душа способна возродиться, как возродился Лазарь, — именно в этом хотела убедить Раскольникова Соня.

Роман

Достоевского имеет открытый финал, и

это также связано с темой духовного

воскресения: к Раскольникову приходят

Бог и любовь, ощущение обновления и вера

в будущее, перед героями Достоевского

открываются новые горизонты, они на

пороге новой жизни, не случайно мрачность

петербургских пейзажей сменяют в конце

свежесть и бескрайность сибирских

просторов, весенняя ясность и тепло. «Их воскресила

любовь, сердце одного заключало

бесконечные источники жизни для сердца

другого…Но тут уж начинается новая

история, история постепенного обновления

человека, история постепенного

перерождения его, постепенного перехода

из одного мира в другой, знакомства с

новою, доселе совершенно неведомою

действительностью. Это могло бы составить

тему нового рассказа – но теперешний

рассказ наш окончен», — таковы последние

строки романа Достоевского о человеке,

оказавшемся способным подняться из

пропасти нравственного падения.

«Их воскресила

любовь, сердце одного заключало

бесконечные источники жизни для сердца

другого…Но тут уж начинается новая

история, история постепенного обновления

человека, история постепенного

перерождения его, постепенного перехода

из одного мира в другой, знакомства с

новою, доселе совершенно неведомою

действительностью. Это могло бы составить

тему нового рассказа – но теперешний

рассказ наш окончен», — таковы последние

строки романа Достоевского о человеке,

оказавшемся способным подняться из

пропасти нравственного падения.

В какой бы пропасти нравственного падения ни оказался человек, он способен духовно воскреснуть для любви и для Бога – настолько огромной была вера Достоевского в нравственные силы человека. Тема воскресения души – одна из центральных в романе.

Преступление и наказание. Часть II, глава II

«А что, если уже был обыск? Что, если я найду их в своей комнате?»

А вот и его комната. Ничего и никого в нем. Никто не заглядывал. Даже Настасья не трогала. Но небеса! как он мог оставить все эти вещи в яме?

Но небеса! как он мог оставить все эти вещи в яме?

Он бросился в угол, просунул руку под бумагу, вытащил вещи и набил ими карманы. Всего было восемь предметов: две коробочки с серьгами или что-то в этом роде, он едва взглянул; затем четыре небольших кожаных футляра. Была еще цепочка, только завернутая в газету, и еще что-то в газете, похожее на украшение… Все это он раскладывал по разным карманам шинели и оставшемуся карману брюк, стараясь их спрятать. как можно больше. Кошелек тоже взял. Затем он вышел из своей комнаты, оставив дверь открытой. Он шел быстро и решительно, и хотя он чувствовал себя разбитым, он был в здравом уме. Он боялся погони, он боялся, что еще через полчаса, еще, может быть, четверть часа будет отдано указание на его преследование, и поэтому во что бы то ни стало он должен до этого скрыть все следы. Он должен все прояснить, пока в нем еще остались силы, разум… Куда ему идти?

Давно решено: «Бросьте их в канал, а все следы спрячьте в воду, и делу придет конец». Так решил он в ночь своего бреда, когда у него несколько раз было побуждение встать и уйти, поторопиться и избавиться от всего этого. Но избавиться от него оказалось очень сложной задачей. Он бродил по берегу Екатерининского канала с полчаса или больше и несколько раз поглядывал на спускающиеся к воде ступени, но не мог и подумать об осуществлении своего замысла; то ли у края ступеней стояли плоты, и женщины стирали на них белье, то ли там были пришвартованы лодки, и повсюду толпился народ. К тому же его можно было видеть и замечать с берегов со всех сторон; было бы подозрительно, если бы человек специально спустился вниз, остановился и бросил что-то в воду. А что, если бы ящики плавали, а не тонули? И, конечно, будут. Даже так все, с кем он встречался, казалось, смотрели и оглядывались, как будто им нечего было делать, кроме как наблюдать за ним. «Почему это, или это может быть моя фантазия?» он думал.

Так решил он в ночь своего бреда, когда у него несколько раз было побуждение встать и уйти, поторопиться и избавиться от всего этого. Но избавиться от него оказалось очень сложной задачей. Он бродил по берегу Екатерининского канала с полчаса или больше и несколько раз поглядывал на спускающиеся к воде ступени, но не мог и подумать об осуществлении своего замысла; то ли у края ступеней стояли плоты, и женщины стирали на них белье, то ли там были пришвартованы лодки, и повсюду толпился народ. К тому же его можно было видеть и замечать с берегов со всех сторон; было бы подозрительно, если бы человек специально спустился вниз, остановился и бросил что-то в воду. А что, если бы ящики плавали, а не тонули? И, конечно, будут. Даже так все, с кем он встречался, казалось, смотрели и оглядывались, как будто им нечего было делать, кроме как наблюдать за ним. «Почему это, или это может быть моя фантазия?» он думал.

Наконец ему пришла в голову мысль, что, может быть, лучше пойти на Неву. Народу там было бы не так много, меньше бы его заметили, да и удобнее было бы во всех отношениях, главное подальше. Он удивлялся, как он мог бродить добрых полчаса, беспокойный и беспокойный в этом опасном прошлом, не думая о нем прежде. И эти полчаса, потерянные им из-за неразумного плана, только потому, что он придумал его в бреду! Он стал чрезвычайно рассеянным и забывчивым, и он знал об этом. Он определенно должен поторопиться.

Он удивлялся, как он мог бродить добрых полчаса, беспокойный и беспокойный в этом опасном прошлом, не думая о нем прежде. И эти полчаса, потерянные им из-за неразумного плана, только потому, что он придумал его в бреду! Он стал чрезвычайно рассеянным и забывчивым, и он знал об этом. Он определенно должен поторопиться.

Он шел к Неве по В—— проспекту, но по дороге его осенила другая мысль. «Зачем на Неву? Не лучше ли съездить куда-нибудь подальше, опять на острова, и там спрятать вещи в каком-нибудь укромном месте, в лесу или под кустом, и, может быть, отметить место?» И хотя он чувствовал себя неспособным к ясному суждению, мысль казалась ему здравой. Но ему не суждено было туда отправиться. Выходя с V—— проспекта в сторону площади, он увидел слева проход, ведущий между двумя глухими стенами во двор. По правую руку далеко во двор тянулась глухая небеленая стена четырехэтажного дома; слева деревянная ограда шла параллельно ей шагов на двадцать вглубь двора, а потом круто поворачивала налево. Здесь было пустынное огороженное место, где валялся разный хлам. В конце двора из-за щита выглядывал угол низкого, закопченного каменного сарая, по-видимому, части какой-то мастерской. Вероятно, это был сарай каретника или плотника; все место от входа было черным от угольной пыли. «Здесь было бы куда его бросить», — подумал он. Не увидев никого на дворе, он проскользнул внутрь и тотчас же увидал около ворот раковину, какую часто ставят во дворах, где много рабочих или извозчиков; а на щите сверху мелом была нацарапана проверенная временем острота: «Стоять здесь строго воспрещается». Это было тем лучше, что не было бы ничего подозрительного в том, что он войдет. «Вот бы бросить все в кучу и уйти!»

Здесь было пустынное огороженное место, где валялся разный хлам. В конце двора из-за щита выглядывал угол низкого, закопченного каменного сарая, по-видимому, части какой-то мастерской. Вероятно, это был сарай каретника или плотника; все место от входа было черным от угольной пыли. «Здесь было бы куда его бросить», — подумал он. Не увидев никого на дворе, он проскользнул внутрь и тотчас же увидал около ворот раковину, какую часто ставят во дворах, где много рабочих или извозчиков; а на щите сверху мелом была нацарапана проверенная временем острота: «Стоять здесь строго воспрещается». Это было тем лучше, что не было бы ничего подозрительного в том, что он войдет. «Вот бы бросить все в кучу и уйти!»

Еще раз оглядевшись, уже засунув руку в карман, он заметил у внешней стены, между входом и раковиной, большой неотесанный камень, килограммов в шестьдесят весом. С другой стороны стены была улица. Он слышал прохожих, которых в этой части всегда было много, но его нельзя было увидеть от входа, если только кто-нибудь не входил с улицы, что вполне могло случиться, так что нужно было спешить.

Он наклонился над камнем, крепко ухватился за его верхнюю часть обеими руками и изо всех сил перевернул его. Под камнем была небольшая ямка в земле, и он тут же опустошил туда свой карман. Кошелек лежал наверху, но впадина не была заполнена. Затем он снова схватил камень и одним поворотом повернул его назад, так что он снова оказался в том же положении, хотя и стал немного выше. Но он соскреб землю вокруг него и придавил края ногой. Ничего нельзя было заметить.

Потом он вышел и свернул на площадь. Опять сильная, почти невыносимая радость охватила его на мгновение, как это было в полицейском участке. — Я зарыл свои следы! И кому, кому придет в голову заглянуть под этот камень? Он лежит там, вероятно, с тех пор, как дом был построен, и будет лежать еще столько же лет. обо мне? Все кончено! Понятия не имею!» И он рассмеялся. Да, он вспомнил, что засмеялся тонким нервным беззвучным смехом и продолжал смеяться все время, пока шел по площади. Но когда он дошел до бульвара К. , где два дня тому назад он наткнулся на эту девушку, смех его вдруг прекратился. Другие мысли закрались ему в голову. Он вдруг почувствовал, что гнусно будет пройти мимо той скамьи, на которой он сидел и думал после ухода девушки, и что гнусно будет и встретить того усатого городового, которому он отдал грош : «Будь он проклят!»

, где два дня тому назад он наткнулся на эту девушку, смех его вдруг прекратился. Другие мысли закрались ему в голову. Он вдруг почувствовал, что гнусно будет пройти мимо той скамьи, на которой он сидел и думал после ухода девушки, и что гнусно будет и встретить того усатого городового, которому он отдал грош : «Будь он проклят!»

Он шел, сердито и рассеянно оглядываясь по сторонам. Все мысли его теперь как бы кружились вокруг какой-то одной точки, и он чувствовал, что такая точка действительно была и что теперь, теперь он остался лицом к этой точке — и в самом деле впервые за последние два месяца .

«Черт возьми!» — подумал он вдруг в припадке неукротимой ярости. — Если началось, то началось. К черту новую жизнь! Господи, как это глупо!.. И что я нынче наврала! Как подло я заискивала перед этим несчастным Ильей Петровичем! глупость! Какое мне дело до них всех и до моего заискивания перед ними! Совсем не то! Совсем не то!»

Внезапно он остановился; новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос смутил и горько смутил его.

«Если все это действительно было сделано намеренно, а не по-идиотски, если у меня действительно была определенная и определенная цель, то как же я даже не заглянул в кошелек и не знаю, что у меня там было, для чего я претерпели эти муки и намеренно взялись за это подлое, грязное, унизительное дело? И тут мне захотелось тотчас же бросить в воду кошелек вместе со всеми вещами, которых я тоже не видел… как же так?»

Да, это было так, это все было так. А между тем он все это знал и раньше, и вопрос этот не был для него новым, даже когда он решался ночью без колебаний и размышлений, как будто так должно быть, как будто иначе и быть не могло… Да, он все знал и все понимал; верно, все было решено еще вчера, в ту минуту, когда он наклонялся над шкатулкой и вытаскивал из нее шкатулки… Да, так и было.

— Это оттого, что я очень болен, — мрачно решил он наконец, — я все волновался и беспокоился, и не знаю, что делаю… Вчера и позавчера и все это сколько я сам себя беспокоил. .. Выздоровею и не буду волноваться… А если совсем не выздоровею? Боже мой, как мне все это надоело!

.. Выздоровею и не буду волноваться… А если совсем не выздоровею? Боже мой, как мне все это надоело!

Он шел без отдыха. Ему ужасно хотелось отвлечься, но он не знал, что делать, что делать. Новое ошеломляющее ощущение с каждой минутой все более и более овладевало им; это было безмерное, почти физическое отвращение ко всему окружающему, упорное, злобное чувство ненависти. Все, кто встречался с ним, были ему противны — он ненавидел их лица, их движения, их жесты. Если бы кто-нибудь обратился к нему, он чувствовал, что мог бы плюнуть на него или укусить его…

Он вдруг остановился, выйдя на берег Малой Невы, у моста на Васильевский остров. «Да ведь он живет здесь, в этом доме, — подумал он, — ведь я не по своей воле пришел к Разумихину! Вот опять то же самое… Очень интересно, впрочем, узнать; нарочно или я просто случайно ходил сюда? Ничего, я сказал позавчера, что пойду к нему через -й день после -го; ну, так и пойду!

Поднялся в комнату Разумихина на пятом этаже.

Последний был у себя дома на чердаке, в данный момент деловито писал, и сам открыл дверь. Прошло четыре месяца, как они не виделись. Разумихин сидел в рваном халате, в туфлях, на босых ногах, нечесанный, небритый и неумытый. Его лицо выражало удивление.

«Это ты?» воскликнул он. Он оглядел своего товарища сверху донизу; затем, после короткой паузы, он присвистнул. — Как же тяжело все это! Да что ты, братец, меня вырезал! — прибавил он, глядя на лохмотья Раскольникова. «Садитесь, вы устали, я буду связан».

И когда он опустился на американский кожаный диван, который был в еще худшем состоянии, чем его собственный, Разумихин тотчас же увидел, что его гость болен.

«Почему, ты серьезно болен, ты знаешь об этом?» Он начал щупать пульс. Раскольников отдернул руку.

«Ничего, — сказал он, — я пришел за тем: у меня нет уроков… Я хотел,… но я не очень хочу уроков…»

«Но я говорю Знаешь, ты в бреду!» — заметил Разумихин, внимательно наблюдая за ним.

«Нет, не являюсь.»

Раскольников встал с дивана. Поднимаясь по лестнице к Разумихину, он не сообразил, что встретится лицом к лицу с приятелем. Теперь, в мгновение ока, он понял, что меньше всего он расположен в эту минуту к тому, чтобы оказаться лицом к лицу с кем бы то ни было на белом свете. Его селезенка поднялась в нем. Он чуть не задохнулся от злости на себя, как только переступил порог Разумихина.

— До свидания, — резко сказал он и пошел к двери.

«Стой, стой! Странная ты рыба!»

«Я не хочу», сказал другой, снова отдергивая руку.

«Тогда зачем ты, черт возьми, пришел? Ты что, спятил? Да ведь это… почти оскорбительно! Я тебя так не отпущу.»

«Ну, тогда я пришел к вам, потому что я не знаю никого, кроме вас, кто мог бы помочь… начать… потому что вы добрее всех, то есть умнее, и можете судить… и теперь я видишь, мне ничего не надо. Слышишь? Совсем ничего… ничьих услуг… ничьего сочувствия. Я один… один. Ну, довольно. Оставь меня в покое.

Оставь меня в покое.

«Постой, подметальщик! Ты совершенный сумасшедший. Как хочешь, мне все равно. У меня нет уроков, видишь ли, и мне все равно, но есть книгопродавец Херувимов — и он занимает место урока.Я бы не променял его на пять уроков.Он и книгоиздательством занимается,и учебники по естествознанию выпускает,и какие у них тиражи!Самы названия стоят денег!Вы всегда утверждали,что я дурак, но, ей-богу, мой мальчик, есть еще дураки, чем я!.. Теперь он выдвигается на передний план, не то чтобы он о чем-то догадывается, но, конечно, я его поощряю. Вот две подписи немецкий текст — по-моему, грубейшее шарлатанство, в нем обсуждается вопрос: «Женщина — человек?» И, конечно, торжествующе доказывает, что она есть.Херувимов собирается выводить эту работу как вклад в женский вопрос, я ее перевожу, он разложит эти две с половиной подписи на шесть, мы составим шикарную заглавие на полстраницы и вынести за полтинник.Сгодится!Он мне шесть рублей за подпись платит, выходит рублей пятнадцать за работу, а у меня уже шесть вперед. на этом закончили, начинаем перевод про китов, а дальше одни из самых унылых скандалов из второй части Les Confessions мы отметили для перевода; кто-то сказал Херувимову, что Руссо был вроде Радищева. Вы можете быть уверены, что я не противоречу ему, повесьте его! Ну, не могли бы вы сделать вторую подпись ‘ Является ли женщина человеком? «Если хотите, возьмите и немца, и перья, и бумагу, — все это есть, и три рубля возьмите; ибо так как у меня на все дело было шесть рублей вперед, то тебе на долю три рубля. А когда вы закончите подпись, вам дадут еще три рубля. И, пожалуйста, не думайте, что я оказываю вам услугу; напротив, как только вы вошли, я увидел, чем вы можете мне помочь; во-первых, я слаб в орфографии, а во-вторых, я иногда совершенно не умею говорить по-немецки, так что большую часть времени сочиняю на ходу. Единственное утешение в том, что это обязательно будет изменением к лучшему. Хотя кто знает, может быть, иногда и в худшую сторону. Возьмешь?»

на этом закончили, начинаем перевод про китов, а дальше одни из самых унылых скандалов из второй части Les Confessions мы отметили для перевода; кто-то сказал Херувимову, что Руссо был вроде Радищева. Вы можете быть уверены, что я не противоречу ему, повесьте его! Ну, не могли бы вы сделать вторую подпись ‘ Является ли женщина человеком? «Если хотите, возьмите и немца, и перья, и бумагу, — все это есть, и три рубля возьмите; ибо так как у меня на все дело было шесть рублей вперед, то тебе на долю три рубля. А когда вы закончите подпись, вам дадут еще три рубля. И, пожалуйста, не думайте, что я оказываю вам услугу; напротив, как только вы вошли, я увидел, чем вы можете мне помочь; во-первых, я слаб в орфографии, а во-вторых, я иногда совершенно не умею говорить по-немецки, так что большую часть времени сочиняю на ходу. Единственное утешение в том, что это обязательно будет изменением к лучшему. Хотя кто знает, может быть, иногда и в худшую сторону. Возьмешь?»

Раскольников молча взял немецкие листы, взял три рубля и молча ушел. Разумихин с удивлением посмотрел ему вслед. Но когда Раскольников был на соседней улице, он повернул назад, снова поднялся по лестнице к Разумихину и, положив на стол немецкую статью и три рубля, опять вышел, по-прежнему не говоря ни слова.

Разумихин с удивлением посмотрел ему вслед. Но когда Раскольников был на соседней улице, он повернул назад, снова поднялся по лестнице к Разумихину и, положив на стол немецкую статью и три рубля, опять вышел, по-прежнему не говоря ни слова.

«Бредишь, что ли?» — закричал Разумихин, рассердившись наконец. — Что это за фарс? Ты и меня с ума сведешь… Чего ты ко мне пришел, черт тебя побери?

— Не хочу… перевода, — пробормотал Раскольников с лестницы.

«Тогда какого черта тебе надо?» — крикнул сверху Разумихин. Раскольников молча продолжал спускаться по лестнице.

«Эй, ты где живешь?»

Нет ответа.

«Ну и черт с вами!»

Но Раскольников уже шел на улицу. На Николаевском мосту его опять очнуло неприятное происшествие. Кучер, покричав на него два или три раза, сильно ударил его кнутом по спине за то, что он чуть не попал под копыта своих лошадей. Плеть так разозлила его, что он метнулся к перилам (по неизвестной причине он шел по самой середине моста в пробке). Он сердито сжал зубы и стиснул зубы. Он, конечно, услышал смех.

Он сердито сжал зубы и стиснул зубы. Он, конечно, услышал смех.

«Так ему и надо!»

«Смею сказать, карманник.»

«Пьяным притворился, точно, и нарочно под колеса попал, а ты за него ответь».

«Это обычная профессия, вот что это такое.»

Но пока он стоял у перил, по-прежнему сердитый и растерянный вслед удалявшейся карете, и потирал себе спину, он вдруг почувствовал, как кто-то сунул ему в руку деньги. Он посмотрел. Это была пожилая женщина в платке и козлиных туфлях с девушкой, вероятно, ее дочерью, в шляпке и с зеленым зонтиком в руках.

«Возьми это, мой добрый человек, во имя Христа.»

Он взял, и они ушли. Это был кусок двадцати копеек. По его одежде и внешнему виду они вполне могли принять его за нищего, просящего милостыню на улицах, а по подарку двадцати копеек он, несомненно, был должен удару, отчего им стало его жалко.

Он сомкнул руку на двадцати копейках, прошел шагов десять и повернулся лицом к Неве, глядя на дворец. Небо было безоблачным, а вода была почти ярко-голубой, что так редко бывает на Неве. Купол собора, который лучше всего виден с моста шагах в двадцати от часовни, блестел на солнце, и на чистом воздухе можно было ясно различить на нем каждый орнамент. Боль от плети прошла, и Раскольников забыл о ней; одна беспокойная и не совсем определенная мысль занимала его теперь совершенно. Он остановился и долго и пристально смотрел вдаль; это место было ему особенно знакомо. Когда он учился в университете, он сотни раз — вообще по дороге домой — останавливался на этом месте, смотрел на это поистине великолепное зрелище и почти всегда дивился смутному и таинственному чувству, которое оно в нем возбуждало. Это оставило его странно холодным; эта великолепная картина была для него пустой и безжизненной. Он всякий раз дивился своему мрачному и загадочному впечатлению и, не доверяя себе, откладывал отыскание ему объяснения. Он живо вспомнил те старые сомнения и недоумения, и ему казалось, что не случайно он вспомнил их теперь.

Небо было безоблачным, а вода была почти ярко-голубой, что так редко бывает на Неве. Купол собора, который лучше всего виден с моста шагах в двадцати от часовни, блестел на солнце, и на чистом воздухе можно было ясно различить на нем каждый орнамент. Боль от плети прошла, и Раскольников забыл о ней; одна беспокойная и не совсем определенная мысль занимала его теперь совершенно. Он остановился и долго и пристально смотрел вдаль; это место было ему особенно знакомо. Когда он учился в университете, он сотни раз — вообще по дороге домой — останавливался на этом месте, смотрел на это поистине великолепное зрелище и почти всегда дивился смутному и таинственному чувству, которое оно в нем возбуждало. Это оставило его странно холодным; эта великолепная картина была для него пустой и безжизненной. Он всякий раз дивился своему мрачному и загадочному впечатлению и, не доверяя себе, откладывал отыскание ему объяснения. Он живо вспомнил те старые сомнения и недоумения, и ему казалось, что не случайно он вспомнил их теперь. Ему показалось странным и гротескным, что он остановился на том же месте, что и прежде, как будто он действительно воображал, что может думать о тех же мыслях, интересоваться теми же теориями и картинами, которые интересовали его… давно. Он чувствовал это почти забавно, и все же это сжимало его сердце. Глубоко внутри, спрятано далеко-далеко от глаз все, что казалось ему теперь, — все его старое прошлое, его старые мысли, его старые проблемы и теории, его старые впечатления, и эта картина, и он сам, и все, все… Он чувствовал, как хотя он летел вверх, и все исчезало из его глаз. Сделав неосознанное движение рукой, он вдруг осознал денежку в кулаке. Он разжал ладонь, посмотрел на монету и взмахом руки швырнул ее в воду; потом он повернулся и пошел домой. Ему казалось, что он отрезал себя от всех и от всего в эту минуту.

Ему показалось странным и гротескным, что он остановился на том же месте, что и прежде, как будто он действительно воображал, что может думать о тех же мыслях, интересоваться теми же теориями и картинами, которые интересовали его… давно. Он чувствовал это почти забавно, и все же это сжимало его сердце. Глубоко внутри, спрятано далеко-далеко от глаз все, что казалось ему теперь, — все его старое прошлое, его старые мысли, его старые проблемы и теории, его старые впечатления, и эта картина, и он сам, и все, все… Он чувствовал, как хотя он летел вверх, и все исчезало из его глаз. Сделав неосознанное движение рукой, он вдруг осознал денежку в кулаке. Он разжал ладонь, посмотрел на монету и взмахом руки швырнул ее в воду; потом он повернулся и пошел домой. Ему казалось, что он отрезал себя от всех и от всего в эту минуту.

Вечерело, когда он пришел домой, так что, должно быть, он шел около шести часов. Как и куда он вернулся, он не помнил. Раздевшись и дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, накинул на себя шинель и тотчас же погрузился в забытье. ..

..

Уже смеркалось, когда его разбудил страшный крик. Боже мой, какой крик! Таких неестественных звуков, такого воя, причитания, скрежета, слез, ударов и проклятий он никогда не слышал.

Он и представить не мог такой жестокости, такого безумия. В ужасе он сел в постели, чуть не потеряв сознание от боли. Но драка, вопли и проклятия становились все громче и громче. И тут, к своему сильному изумлению, он услышал голос хозяйки. Она выла, визжала и причитала, быстро, торопливо, бессвязно, так что он не мог разобрать, о чем она говорила; она умоляла, верно, не бить ее, потому что ее беспощадно били на лестнице. Голос нападавшего был так ужасен от злобы и ярости, что походил почти на карканье; но и он что-то говорил, и так же быстро и невнятно, торопясь и бормоча. Вдруг Раскольников вздрогнул; он узнал голос — это был голос Ильи Петровича. Илья Петрович вот и бьет хозяйку! Он пинает ее, бьет ее головой о ступеньки — это ясно, это видно по звукам, по крикам и стукам. Как это, мир с ног на голову? Ему было слышно, как со всех этажей и со всех лестниц бегут толпами люди; он слышал голоса, восклицания, стук, хлопанье дверей. «Но почему, почему, и как это могло быть?» — повторил он, серьезно подумав, что сошел с ума. Но нет, он слышал слишком отчетливо! И придут к нему потом рядом, «верно… это все о том… о вчерашнем… Боже мой!» Он бы запер дверь на засов, но не мог поднять руку… да и бесполезно. Ужас сковывал его сердце, как лед, терзал его и ошеломлял… Но, наконец, весь этот гам, продолжавшийся минут десять, стал понемногу стихать. Хозяйка стонала и охала; Илья Петрович все еще грозил и ругался… Но наконец и он как будто замолчал, и теперь его не было слышно. «Неужели он ушел? Господи!» Да, вот и хозяйка уходит, все еще плача и охая… и тут дверь ее хлопнула… Вот и толпа шла с лестницы в свои комнаты, восклицая, споря, перекликаясь, возвышая голоса. на крик, переводя их на шепот. Должно быть, их было много — почти все обитатели блока. — Но, боже мой, как же так! И зачем, зачем он пришел сюда!

«Но почему, почему, и как это могло быть?» — повторил он, серьезно подумав, что сошел с ума. Но нет, он слышал слишком отчетливо! И придут к нему потом рядом, «верно… это все о том… о вчерашнем… Боже мой!» Он бы запер дверь на засов, но не мог поднять руку… да и бесполезно. Ужас сковывал его сердце, как лед, терзал его и ошеломлял… Но, наконец, весь этот гам, продолжавшийся минут десять, стал понемногу стихать. Хозяйка стонала и охала; Илья Петрович все еще грозил и ругался… Но наконец и он как будто замолчал, и теперь его не было слышно. «Неужели он ушел? Господи!» Да, вот и хозяйка уходит, все еще плача и охая… и тут дверь ее хлопнула… Вот и толпа шла с лестницы в свои комнаты, восклицая, споря, перекликаясь, возвышая голоса. на крик, переводя их на шепот. Должно быть, их было много — почти все обитатели блока. — Но, боже мой, как же так! И зачем, зачем он пришел сюда!

Раскольников в изнеможении опустился на диван, но не мог сомкнуть глаз. Он пролежал полчаса в такой тоске, в таком невыносимом ощущении бесконечного ужаса, какого он еще никогда не испытывал. Внезапно в его комнату вспыхнул яркий свет. Вошла Настасья со свечой и тарелкой супа. Взглянув на него внимательно и убедившись, что он не спит, она поставила свечу на стол и стала раскладывать принесенное: хлеб, соль, тарелку, ложку.

Внезапно в его комнату вспыхнул яркий свет. Вошла Настасья со свечой и тарелкой супа. Взглянув на него внимательно и убедившись, что он не спит, она поставила свечу на стол и стала раскладывать принесенное: хлеб, соль, тарелку, ложку.

«Со вчерашнего дня ты ничего не ел, ручаюсь. Весь день таскаешься, и тебя трясет от лихорадки.»

«Настасья… за что били хозяйку?»

Она пристально посмотрела на него.

«Кто бил хозяйку?»

«Только что… полчаса тому назад Илья Петрович, помощник смотрителя, на лестнице… За что он так с нею дурно обращался и… зачем он был здесь?»

Настасья разглядывала его, молчала и хмурилась, и ее разглядывание длилось долго. Он почувствовал себя неловко, даже испугался ее пытливого взгляда.

«Настасья, почему молчишь?» — сказал он наконец робко слабым голосом.

— Это кровь, — ответила она наконец тихо, как бы разговаривая сама с собой.

«Кровь? Какая кровь?» — пробормотал он, бледнея и поворачиваясь к стене.

Настасья по-прежнему молча смотрела на него.

— Хозяйку никто не бил, — заявила она наконец твердым, решительным голосом.

Он смотрел на нее, едва дыша.

— Я сам слышал… Я не спал… Я сидел, — сказал он еще робче. — Я долго слушал. Пришел помощник смотрителя… Все выбежали на лестницу со всех квартир.

«Никого здесь не было. Это кровь в ушах плачет. Когда ей выхода нет и она сгущается, начинаешь чудить… Поесть-то будешь?»

Он не ответил. Настасья по-прежнему стояла над ним, наблюдая за ним.

«Дай попить… Настасья.»

Она спустилась вниз и вернулась с белым глиняным кувшином с водой. Он помнил, что сделал всего один глоток холодной воды и пролил немного себе на шею. Затем последовала забывчивость.

Часть 2, Глава 5 | Преступление и наказание | Федор Достоевский

Для встроенного аудиоплеера требуется современный интернет-браузер. Вы должны посетить Browse Happy и обновить свой интернет-браузер сегодня!

Это был уже немолодой джентльмен, чопорного и дородного вида, с осторожным и кислым лицом. Он начал с того, что остановился в дверях и огляделся кругом с обидным и нескрываемым удивлением, как бы спрашивая себя, куда он попал. Недоверчиво и с притворством встревоженного и почти оскорбленного оглядел он низенькую и узкую «каюту» Раскольникова. С тем же изумлением он смотрел на Раскольникова, который лежал голый, растрепанный, неумытый на своем жалком грязном диване и пристально смотрел на него. Потом с той же неторопливостью оглядел он неотесанную, нечесаную фигуру и небритое лицо Разумихина, который смело и вопросительно смотрел ему в лицо, не вставая с места. Скованное молчание длилось пару минут, а потом, как и следовало ожидать, произошла некоторая смена сцен. Сообразив, вероятно, по некоторым довольно несомненным признакам, что ему ничего не достанется в этой «хижине», если он попытается их запугать, господин несколько смягчился и вежливо, хотя и с некоторой строгостью, подчеркивая каждый слог своего вопроса, обратился к Зосимову:0003

Он начал с того, что остановился в дверях и огляделся кругом с обидным и нескрываемым удивлением, как бы спрашивая себя, куда он попал. Недоверчиво и с притворством встревоженного и почти оскорбленного оглядел он низенькую и узкую «каюту» Раскольникова. С тем же изумлением он смотрел на Раскольникова, который лежал голый, растрепанный, неумытый на своем жалком грязном диване и пристально смотрел на него. Потом с той же неторопливостью оглядел он неотесанную, нечесаную фигуру и небритое лицо Разумихина, который смело и вопросительно смотрел ему в лицо, не вставая с места. Скованное молчание длилось пару минут, а потом, как и следовало ожидать, произошла некоторая смена сцен. Сообразив, вероятно, по некоторым довольно несомненным признакам, что ему ничего не достанется в этой «хижине», если он попытается их запугать, господин несколько смягчился и вежливо, хотя и с некоторой строгостью, подчеркивая каждый слог своего вопроса, обратился к Зосимову:0003

— Родион Романович Раскольников, студент или бывший студент?

Зосимов сделал небольшое движение и ответил бы, если бы Разумихин не опередил его.

«Вот он лежит на диване! Что ты хочешь?»

Это привычное «что вам угодно» словно выбило почву из-под ног напыщенного джентльмена. Он обращался к Разумихину, но вовремя остановился и снова обратился к Зосимову.

— Это Раскольников, — пробормотал Зосимов, кивая на него. Затем он протяжно зевнул, широко раскрыв рот. Потом он лениво сунул руку в жилетный карман, вытащил огромные золотые часы в круглом охотничьем футляре, открыл их, посмотрел на них и так же медленно и лениво принялся класть их обратно.

Сам Раскольников лежал, не говоря ни слова, на спине, упорно, хотя и не понимая, глядя на незнакомца. Теперь, когда его лицо было отвернуто от странного цветка на бумаге, оно было чрезвычайно бледным и выражало страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или только что был снят с дыбы. Но вновь прибывший постепенно стал вызывать его внимание, потом удивление, потом подозрение и даже тревогу. Когда Зосимов сказал: «Это Раскольников», он быстро вскочил, сел на диван и почти вызывающим, но слабым и надломленным голосом артикулировал:

«Да, я Раскольников! Что ты хочешь?»

Посетитель внимательно посмотрел на него и выразительно произнес:

«Петр Петрович Лужин. Полагаю, у меня есть основания надеяться, что мое имя не совсем вам неизвестно?

Полагаю, у меня есть основания надеяться, что мое имя не совсем вам неизвестно?

Но Раскольников, ожидавший совсем другого, тупо и мечтательно смотрел на него, ничего не отвечая, как будто впервые слыша имя Петра Петровича.

«Неужели вы до сих пор не получили никакой информации?» — спросил Петр Петрович несколько сконфуженно.

В ответ Раскольников лениво откинулся на подушку, заложил руки за голову и стал смотреть в потолок. На лице Лужина появилось испуганное выражение. Зосимов и Разумихин смотрели на него еще пытливее, чем когда-либо, и наконец он выказал несомненные признаки смущения.

— Я предполагал и подсчитывал, — запнулся он, — что письмо, отправленное более десяти дней назад, если не две недели назад…

— Я говорю, а чего ты стоишь в дверях? — вдруг перебил Разумихин. — Если тебе есть что сказать, садись. Настасья, а у тебя так тесно. Настасья, освободи место. Вот стул, пролезай!

Он отодвинул стул от стола, сделал небольшое расстояние между столом и коленями и в довольно тесной позе стал ждать, пока посетитель «проберется внутрь». Минута была выбрана так, что отказаться было невозможно, и гость протискивался, торопясь и спотыкаясь. Дойдя до стула, он сел, подозрительно глядя на Разумихина.

Минута была выбрана так, что отказаться было невозможно, и гость протискивался, торопясь и спотыкаясь. Дойдя до стула, он сел, подозрительно глядя на Разумихина.

— Не надо нервничать, — выпалил последний. «Родя последние пять дней болеет и три дня в бреду, а теперь выздоравливает и появился аппетит. Это его доктор, который только что осмотрел его. Я товарищ Роди, как и он, бывший студент, а теперь ухаживаю за ним; так что не обращайте на нас никакого внимания, а продолжайте заниматься своими делами».

«Спасибо. Но разве я не побеспокою больного своим присутствием и разговором?» — спросил Петр Петрович у Зосимова.

— Н-нет, — промямлил Зосимов, — — Вы можете развлечь его. Он снова зевнул.

— Он давно в сознании, с утра, — продолжал Разумихин, фамильярность которого так походила на нелицемерное добродушие, что Петр Петрович стал веселее, отчасти, может быть, оттого, что этот потрепанный и нахальный человек представился как студент.

— Ваша матушка, — начал Лужин.

«Хм!» Разумихин громко откашлялся. Лужин вопросительно посмотрел на него.

— Все в порядке, продолжай.

Лужин пожал плечами.

— Твоя матушка начала писать тебе письмо, когда я гостил у нее по соседству. По прибытии сюда я нарочно позволил пройти несколько дней, прежде чем приехать к вам, чтобы я мог быть полностью уверен, что вы полностью владеете новостями; а теперь, к моему удивлению…»

«Знаю, знаю!» — вскричал вдруг Раскольников с нетерпеливой досадой. — Так ты жених? Я знаю, и этого достаточно!»

Не было сомнения, что Петр Петрович обиделся на этот раз, но он ничего не сказал. Он сделал отчаянное усилие, чтобы понять, что все это значит. Наступила минутная тишина.

Между тем Раскольников, несколько обернувшись к нему, когда отвечал, вдруг стал опять глядеть на него с подчеркнутым любопытством, как будто он еще не разглядел его хорошенько или как будто что-то новое поразило его; он нарочно поднялся с подушки, чтобы посмотреть на него. Во всем облике Петра Петровича действительно было что-то особенное, что-то, как будто оправдывавшее столь бесцеремонно применяемое к нему звание жениха. Во-первых, было очевидно, даже слишком, что Петр Петрович охотно употребил свои немногие дни в столице, чтобы подняться и снаряжаться в ожидании своей суженой, — дело совершенно невинное и дозволенное, действительно. Даже его собственное, может быть, даже слишком самодовольное, сознание приятного улучшения внешности можно было бы простить при таких обстоятельствах, видя, что Петр Петрович взял на себя роль жениха. Вся его одежда была только что от портного и была в полном порядке, если не считать того, что она была слишком новой и слишком явно подходящей. Даже стильная новая круглая шляпа имела такое же значение. Петр Петрович слишком почтительно обращался с ним и слишком бережно держал его в руках. Изысканная пара перчаток лилового цвета, настоящий Лувен, говорила о том же, хотя бы потому, что он их не носил, а носил в руке для галочки.

Во всем облике Петра Петровича действительно было что-то особенное, что-то, как будто оправдывавшее столь бесцеремонно применяемое к нему звание жениха. Во-первых, было очевидно, даже слишком, что Петр Петрович охотно употребил свои немногие дни в столице, чтобы подняться и снаряжаться в ожидании своей суженой, — дело совершенно невинное и дозволенное, действительно. Даже его собственное, может быть, даже слишком самодовольное, сознание приятного улучшения внешности можно было бы простить при таких обстоятельствах, видя, что Петр Петрович взял на себя роль жениха. Вся его одежда была только что от портного и была в полном порядке, если не считать того, что она была слишком новой и слишком явно подходящей. Даже стильная новая круглая шляпа имела такое же значение. Петр Петрович слишком почтительно обращался с ним и слишком бережно держал его в руках. Изысканная пара перчаток лилового цвета, настоящий Лувен, говорила о том же, хотя бы потому, что он их не носил, а носил в руке для галочки. В одежде Петра Петровича преобладали светлые и юношеские цвета. На нем был прелестный летний пиджак палевого оттенка, легкие тонкие брюки, жилетка из того же, нового и тонкого полотна, галстух из самого легкого батиста с розовыми полосками на нем, и лучше всего это было, все это шло Петру Петровичу. . Его очень свежее и даже красивое лицо во все времена выглядело моложе своих сорока пяти лет. Его темные, как бараньи отбивные бакенбарды красиво обрамляли обе стороны, густо растущие на блестящем чисто выбритом подбородке. Даже его волосы, тронутые кое-где сединой, хотя и расчесанные и завитые в парикмахерской, не придавали ему глупого вида, как обычно делают завитые волосы, неизбежно наводя на мысль о немце в день его свадьбы. Если и было в самом деле что-то неприятное и отталкивающее в его довольно красивом и импозантном лице, то это было вызвано совсем другими причинами. Бесцеремонно оглядев господина Лужина, Раскольников злобно улыбнулся, откинулся на подушку и по-прежнему глядел в потолок.

В одежде Петра Петровича преобладали светлые и юношеские цвета. На нем был прелестный летний пиджак палевого оттенка, легкие тонкие брюки, жилетка из того же, нового и тонкого полотна, галстух из самого легкого батиста с розовыми полосками на нем, и лучше всего это было, все это шло Петру Петровичу. . Его очень свежее и даже красивое лицо во все времена выглядело моложе своих сорока пяти лет. Его темные, как бараньи отбивные бакенбарды красиво обрамляли обе стороны, густо растущие на блестящем чисто выбритом подбородке. Даже его волосы, тронутые кое-где сединой, хотя и расчесанные и завитые в парикмахерской, не придавали ему глупого вида, как обычно делают завитые волосы, неизбежно наводя на мысль о немце в день его свадьбы. Если и было в самом деле что-то неприятное и отталкивающее в его довольно красивом и импозантном лице, то это было вызвано совсем другими причинами. Бесцеремонно оглядев господина Лужина, Раскольников злобно улыбнулся, откинулся на подушку и по-прежнему глядел в потолок.

Но господин Лужин ожесточил свое сердце и как будто решил не обращать внимания на их странности.

— Я испытываю величайшее сожаление, что застал вас в таком положении, — начал он, опять с усилием нарушая молчание. — Если бы я знал о твоей болезни, я бы пришел раньше. Но вы знаете, что такое бизнес. У меня также есть очень важное юридическое дело в сенате, не говоря уже о других заботах, о которых вы вполне можете догадаться. Я жду твою маму и сестру с минуты на минуту.

Раскольников сделал движение и как будто хотел заговорить; лицо его выражало некоторое волнение. Петр Петрович помолчал, подождал, но так как ничего не последовало, то продолжал:

«…В любую минуту. Я нашел для них ночлег по прибытии».

«Где?» — слабо спросил Раскольников.

— Совсем недалеко здесь, в доме Бакалеева.

— Это в Воскресенском, — вставил Разумихин. «Есть два этажа комнат, сданных купцом Юшином; Я был здесь.»

«Да, комнаты…»

«Отвратительное место — грязное, вонючее и, кроме того, сомнительного характера. Там кое-что произошло, и там живут самые разные странные люди. И поехал я туда по скандальному делу. Зато дёшево…»

Там кое-что произошло, и там живут самые разные странные люди. И поехал я туда по скандальному делу. Зато дёшево…»

— Я, конечно, не мог так много узнать об этом, потому что я сам в Петербурге чужой, — раздраженно ответил Петр Петрович. — Однако две комнаты чрезвычайно чисты, и так как это на столь короткое время… Я уже взял постоянную, то есть нашу будущую квартиру, — сказал он, обращаясь к Раскольникову, — и прилаживаюсь. А между тем я сам тесноват в квартире у моего приятеля Андрея Семеновича Лебезятникова, в квартире госпожи Липпевечзель; это он мне и про дом Бакалеева рассказал…»

— Лебезятников? — сказал Раскольников медленно, как бы что-то припоминая.

— Да, Андрей Семенович Лебезятников, служащий министерства. Ты его знаешь?»

— Да… нет, — отвечал Раскольников.

— Извините, мне так показалось из вашего вопроса. Когда-то я был его опекуном… Очень приятный молодой человек и продвинутый. Мне нравится встречаться с молодежью: от них узнаешь что-то новое». Лужин с надеждой оглянулся на всех.

Лужин с надеждой оглянулся на всех.

«Что ты имеешь в виду?» — спросил Разумихин.

— В самых серьезных и существенных делах, — ответил Петр Петрович, как бы обрадовался этому вопросу. «Видишь ли, десять лет как я не был в Петербурге. Все новшества, реформы, идеи дошли до нас в провинции, но чтобы увидеть все это яснее, надо быть в Петербурге. И я считаю, что вы больше всего наблюдаете и учитесь, наблюдая за молодым поколением. И признаюсь, я в восторге…»

«На чем?»

«Ваш вопрос широк. Я могу ошибаться, но мне кажется, что я нахожу более ясные взгляды, больше, так сказать, критики, больше практичности…»

— Верно, — бросил Зосимов.

«Ерунда! Никакой практичности». Разумихин бросился на него. «Практичность трудно найти; оно не падает с небес. А последние двести лет мы оторваны от всякой практической жизни. Мысли, если угодно, бродят, — сказал он Петру Петровичу, — и желание добра есть, хотя в детской форме, и честность найдешь, хотя разбойников толпы. Во всяком случае, никакой практичности. Практичность хорошо сочетается».

Во всяком случае, никакой практичности. Практичность хорошо сочетается».

— Я с вами не согласен, — отвечал Петр Петрович с видимым удовольствием. «Конечно, люди увлекаются и ошибаются, но надо иметь снисхождение; эти ошибки являются лишь свидетельством энтузиазма по поводу дела и ненормальной внешней среды. Если мало что было сделано, то времени было мало; о средствах говорить не буду. Это мое личное мнение, если хотите знать, что кое-что уже сделано. Вместо наших старых мечтательных и романтических авторов циркулируют новые ценные идеи, новые ценные произведения. Литература становится более зрелой, многие вредные предрассудки искоренены и превращены в насмешку… Словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошлого, и это, по-моему, великое дело…»

«Он выучил это наизусть, чтобы хвастаться!» — произнес вдруг Раскольников.

«Что?» — спросил Петр Петрович, не понимая слов его; но он не получил ответа.

— Все верно, — поспешил вставить Зосимов.

— Разве это не так? Петр Петрович продолжал, приветливо поглядывая на Зосимова. — Вы должны признать, — продолжал он, обращаясь к Разумихину с оттенком торжества и надменности, — он чуть не прибавил: «молодой человек», — что есть прогресс или, как теперь говорят, прогресс во имя науки и экономики. правда…»

— Вы должны признать, — продолжал он, обращаясь к Разумихину с оттенком торжества и надменности, — он чуть не прибавил: «молодой человек», — что есть прогресс или, как теперь говорят, прогресс во имя науки и экономики. правда…»

«Обыденность».

«Нет, не обычное дело! До сих пор, например, если мне говорили: «возлюби ближнего твоего», что из этого вышло?» Петр Петрович продолжал, может быть, слишком поспешно. «Дошло до того, что я порвал свое пальто пополам, чтобы поделиться с соседом, и мы оба остались полуголыми. Как говорит русская пословица: «Несколько зайцев поймаешь, и ни одного не поймаешь». Теперь наука говорит нам: люби себя прежде всех людей, ибо все на свете держится на корысти. Вы любите себя и правильно ведете свои дела, а ваша шерсть остается целой. Экономическая правда прибавляет, что чем лучше организованы частные дела в обществе, чем больше, так сказать, целых пальто, тем прочнее его фундамент и тем лучше организовано и общее благо. Поэтому, приобретая богатство единственно и исключительно для себя, я приобретаю, так сказать, для всех и помогаю осуществить получение ближним чуть более драного сюртука; и то не из частной, личной щедрости, а вследствие общего прогресса. Идея проста, но, к несчастью, до нас доходила долго, сдерживаемая идеализмом и сентиментальностью. И все-таки, казалось бы, очень мало остроумия, чтобы понять это…»

Идея проста, но, к несчастью, до нас доходила долго, сдерживаемая идеализмом и сентиментальностью. И все-таки, казалось бы, очень мало остроумия, чтобы понять это…»

— Извините, я сам мало соображаю, — резко перебил Разумихин, — так что опустим. Я начал этот разговор с предмета, но мне так надоело за последние три года этой болтовни на потеху, этого непрекращающегося потока общих мест, всегда одних и тех же, что, ей-богу, я краснею, даже когда другие говорят как это. Вы, без сомнения, спешите продемонстрировать свои достижения; и я вас не виню, это вполне простительно. Я только хотел узнать, что вы за человек, ибо за прогрессивное дело в последнее время ухватилось столько недобросовестных людей и так извратили в своих интересах все, к чему прикасались, что все дело втоптано в грязь. Достаточно!»

— Извините-с, — сказал Лужин обиженно и с чрезмерным достоинством. «Вы хотите так бесцеремонно предложить, чтобы я тоже…»

— Ах, батюшка… как же я мог?.. Ну, довольно, — заключил Разумихин и резко повернулся к Зосимову, чтобы продолжить прежний разговор.

Петр Петрович имел здравый смысл принять отречение. Он решил уйти через минуту или две.

«Я верю, что наше знакомство, — сказал он, обращаясь к Раскольникову, — может, по выздоровлении твоем и ввиду обстоятельств, о которых ты знаешь, сблизиться… Прежде всего я надеюсь на возвращение твоего здоровья…»

Раскольников даже головы не повернул. Петр Петрович стал подниматься со стула.

— Должно быть, ее убил один из клиентов, — уверенно заявил Зосимов.

— Несомненно, — ответил Разумихин. – Порфирий своего мнения не дает, а осматривает там всех, кто оставил при ней залоги.

— Осматривать их? — спросил Раскольников вслух.

«Да. Что тогда?»

«Ничего.»

— Как он их достает? — спросил Зосимов.

«Кох назвал имена некоторых из них, другие имена указаны на обертках залогов, а некоторые выступили сами».

«Должно быть, это был хитрый и опытный хулиган! Смелость этого! Круто!»

— Вот только чего не было! — вмешался Разумихин. «Это то, что сбивает вас со следа. Но я утверждаю, что он не лукавит, не опытен, и, вероятно, это было его первое преступление! Предположение, что это было рассчитанное преступление и хитрый преступник, не работает. Предположим, что он был неопытен, и ясно, что его спас только случай, — а случай может сделать что угодно. Да ведь он не предвидел препятствий, быть может! И как он начал работать? Взял драгоценностей на десять-двадцать рублей, набил ими карманы, обшарил у старухи сундуки, ее тряпки — и нашли полторы тысячи рублей, кроме банкнот, в ящике в верхнем ящике сундука! Он не умел грабить; он мог только убивать. Это было его первое преступление, уверяю вас, его первое преступление; он потерял голову. И он отделался скорее удачей, чем добрым советом!

«Это то, что сбивает вас со следа. Но я утверждаю, что он не лукавит, не опытен, и, вероятно, это было его первое преступление! Предположение, что это было рассчитанное преступление и хитрый преступник, не работает. Предположим, что он был неопытен, и ясно, что его спас только случай, — а случай может сделать что угодно. Да ведь он не предвидел препятствий, быть может! И как он начал работать? Взял драгоценностей на десять-двадцать рублей, набил ими карманы, обшарил у старухи сундуки, ее тряпки — и нашли полторы тысячи рублей, кроме банкнот, в ящике в верхнем ящике сундука! Он не умел грабить; он мог только убивать. Это было его первое преступление, уверяю вас, его первое преступление; он потерял голову. И он отделался скорее удачей, чем добрым советом!

— Вы, кажется, говорите об убийстве старого ростовщика? — вставил Петр Петрович, обращаясь к Зосимову. Он стоял со шляпой и перчатками в руках, но перед уходом счел нужным бросить еще несколько интеллектуальных фраз. Он явно стремился произвести благоприятное впечатление, и его тщеславие взяло верх над благоразумием.

«Да. Вы слышали об этом?

— О, да, быть по соседству.

— Вы знаете подробности?

«Я не могу этого сказать; но меня интересует в этом деле другое обстоятельство, так сказать, весь вопрос. Не говоря уже о том, что за последние пять лет в низших классах очень возросла преступность, не говоря о вездесущих случаях грабежей и поджогов, самое странное мне кажется, что в высших классах, Кроме того, преступность растет пропорционально. В одном месте слышно, как студент грабит почту на большой дороге; в другом месте люди с хорошим общественным положением подделывают фальшивые банкноты; в Москве в последнее время схвачена целая шайка подделывавших лотерейные билеты, причем один из зачинщиков был лектором всеобщей истории; затем из какой-то неясной корыстной цели был убит наш заграничный секретарь… А если эту старуху, ростовщицу, убил кто-то из высших слоев общества, — ибо мужики не закладывают золотых безделушек, — то чем объяснить эту деморализацию цивилизованной части нашего общества?»

— Экономических изменений много, — вставил Зосимов.

— Как это объяснить? Разумихин догнал его. — Это можно объяснить нашей закоренелой непрактичностью.

«Что ты имеешь в виду?»

«Что должен был ответить ваш лектор в Москве на вопрос, почему он подделывал записи? «Все так или иначе богатеют, вот и я хочу поскорее разбогатеть». Не помню точных слов, но в итоге он хочет денег даром, не дожидаясь и не работая! Мы привыкли к тому, что все есть в готовом виде, к ходьбе на костылях, к тому, что нам пережевывают еду. Затем пробил великий час,[*] и каждый человек показал себя в своем истинном цвете».

[*] Имеется в виду освобождение крепостных в 1861 году. — ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА.

«Но мораль? Так сказать, принципы…»

— Но почему ты беспокоишься об этом? — вдруг вмешался Раскольников. — Это соответствует твоей теории!

— В соответствии с моей теорией?

— Да проведите логически ту теорию, которую вы только что отстаивали, и выходит, что людей можно убивать…

«Касательно сказанного!» — воскликнул Лужин.

— Нет, это не так, — вставил Зосимов.

Раскольников лежал с бледным лицом и подергивающейся верхней губой, тяжело дыша.

— Во всем есть мера, — надменно продолжал Лужин. «Экономические идеи не есть подстрекательство к убийству, и надо только предположить…»

— А правда ли, — вставил еще раз вдруг Раскольников, опять дрожащим от ярости и удовольствия от оскорбления его голосом, — правда ли, что вы сказали своей невесте… через час после ее принятия то, что вам больше всего понравилось …неужели она была нищей… потому что лучше жену поднять из бедности, чтобы ты имел над нею полную власть и упрекал ее в том, что ты ей благодетель?»

— Ей-богу, — гневно и раздраженно воскликнул Лужин, багровея от смущения, — так исказить мои слова! Извините, позвольте уверить вас, что дошедшее до вас, или, лучше сказать, доведенное до вас, не имеет под собой оснований истины, и я… подозреваю, кто… словом… эта стрела… в словом, матушка ваша… Она показалась мне в других вещах, при всех своих превосходных качествах, несколько высокопарным и романтичным складом ума. .. Но я был далек от того, чтобы предположить, что она неправильно поймет и исказит вещи таким причудливым образом… И действительно… действительно…»

.. Но я был далек от того, чтобы предположить, что она неправильно поймет и исказит вещи таким причудливым образом… И действительно… действительно…»

— Вот что, — вскричал Раскольников, приподнявшись на подушке и устремив на него свои пронзительные, блестящие глаза, — вот что я вам скажу.

«Что?» Лужин остановился и ждал с вызывающим и обиженным лицом. Тишина длилась несколько секунд.

— Да если еще когда-нибудь… осмелишься хоть слово сказать… о моей матери… я спущу тебя вниз!

— Что с тобой? — вскричал Разумихин.

— Так вот как? Лужин побледнел и закусил губу. — Позвольте вам сказать-с, — начал он нарочно, изо всех сил сдерживая себя, но тяжело дыша, — в первую минуту, как я вас увидел, вы были недобры ко мне, но я остался здесь нарочно, чтобы узнать больше. Я многое мог бы простить в больном человеке и в связи, но вы… никогда после этого…»

— Я не болен, — вскричал Раскольников.

«Тем хуже…»

«Иди к черту!»

Но Лужин уже уходил, не договорив речи, протискиваясь между столом и стулом; Разумихин встал на этот раз, чтобы пропустить его. Ни на кого не взглянув и даже не кивнув Зосимову, который с некоторых пор делал ему знаки, чтобы он оставил больного в покое, он вышел, приподняв шляпу до уровня плеч, чтобы не раздавить ее, наклоняясь к выйти из двери. И даже изгиб его позвоночника выражал ужасное оскорбление, которое он получил.

Ни на кого не взглянув и даже не кивнув Зосимову, который с некоторых пор делал ему знаки, чтобы он оставил больного в покое, он вышел, приподняв шляпу до уровня плеч, чтобы не раздавить ее, наклоняясь к выйти из двери. И даже изгиб его позвоночника выражал ужасное оскорбление, которое он получил.

— Как ты мог… как ты мог! — сказал Разумихин, недоуменно покачивая головой.

«Оставьте меня в покое, оставьте меня в покое все вы!» — в исступлении закричал Раскольников. — Ты когда-нибудь перестанешь меня мучить? Я не боюсь тебя! Я никого, никого теперь не боюсь! Да отвали ты от меня! Я хочу быть одна, одна, одна!»

— Пойдемте, — сказал Зосимов, кивая на Разумихина.

— Но мы не можем оставить его в таком состоянии!

— Пойдем, — настойчиво повторил Зосимов и вышел. Разумихин подумал и побежал догонять его.

— Хуже было бы его не слушаться, — сказал Зосимов на лестнице. — Он не должен раздражаться.

«Что с ним такое?»

«Если бы только он мог получить какой-нибудь благоприятный толчок, вот что бы это сделало! Сначала ему было лучше… Ты же знаешь, что у него что-то на уме! Какая-то навязчивая идея тяготила его… Я очень этого боюсь; он должен был!

— Может быть, это тот самый господин, Петр Петрович.