Учение Сократа о человеке

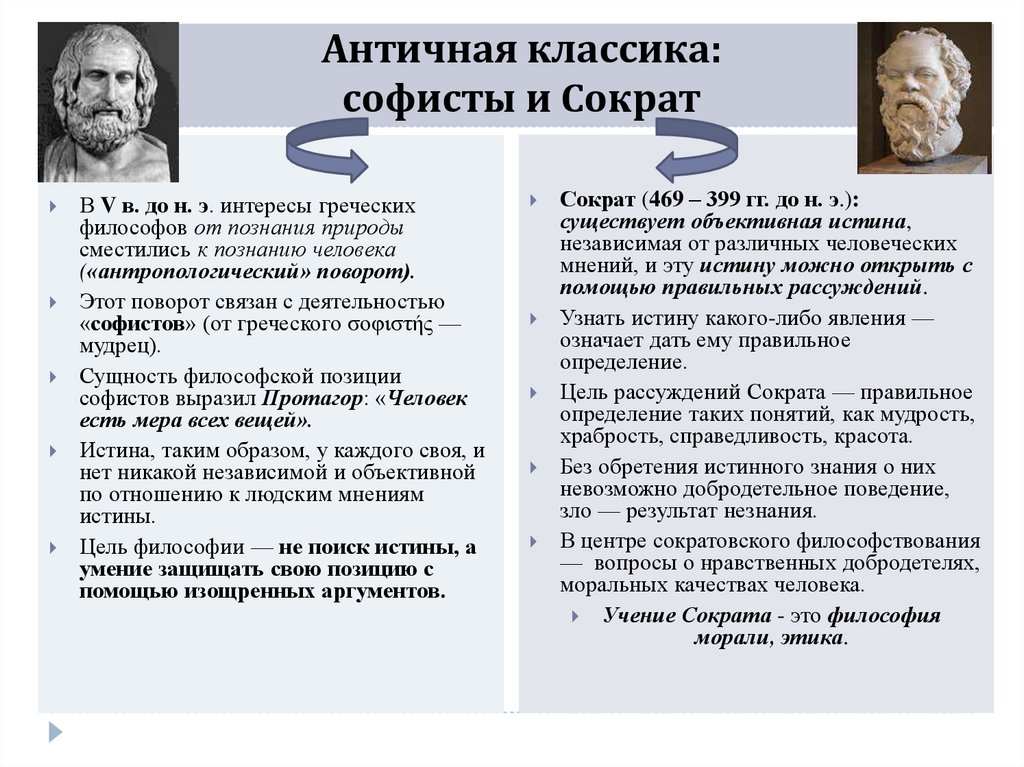

В V в. до н.э. во многих городах Греции на смену политической власти старинной аристократии и тирании пришла власть рабовладельческой демократии. Развитие созданных в это время новых выборных учреждений – народного собрания и суда, игравших большую роль в борьбе классов и партий свободного населения, – породило потребность в людях, владеющих искусством судебного и политического красноречия, умеющих убеждать силой слова и доказывать, свободно ориентирующихся в вопросах права, политической жизни и дипломатической практики.

Нерасчлененность знания на философскую и специально научные области, а также значение, которое имела философия в глазах образованных людей Греции, привели к тому, что преподавание основ политической и юридической деятельности тесно связывалось с общими вопросами философии и мировоззрения.

Тесное

взаимодействие философии с

социально-полити-ческими и правовыми

вопросами привело постепенно к тому,

что проблема человека заняла важное

место в исследованиях философов.

Наиболее известный среди них Протагор (490–420 гг. до н.э.) утверждал, что «человек есть мера всех вещей», ибо только то знание имеет право на существование, которое прошло проверку разумом человека, получило рациональное обоснование и доказательство. Такой критический взгляд на мир, на традиции и старые авторитеты способствовал распространению научного знания. В соответствии с представлением о человеке как мере всех вещей, софисты решали и вопросы теории познания. Субъектом познания для них стал конкретный человек со всеми своими субъективными чувствами. Следовательно, любое знание всегда субъективно, а знание объективное просто невозможно.

Логическим

продолжением этой концепции можно

считать этику софистов, учивших, что

критерием добра и зла служат чувственные

склонности человека: хорошо то, что

доставляет человеку удовольствие, а

то, что причиняет страдания, – плохо.

Поиск критериев истинного знания, начатый софистами, продолжил Сократ (470–399 гг. до н.э.). Следуя своему любимому изречению «познай самого себя», он раскрывает сложную структуру сознания, анализирует субординацию и взаимосвязь различных его уровней, указывает, что именно разум позволяет избежать субъективности в познании и обрести объективное, общеобязательное знание. Сократ никогда не писал философских трактатов, а проводил большую часть времени на площадях в беседах, считая, что сообща, критически анализируя различные мнения, люди быстрее найдут истину.

Сократ

отрицательно относился к спекулятивным,

умозрительным учениям о природе и

назначение философии видел в познании

того, что есть добро и зло. Он впервые

дал определения таких понятий, как

благо, мудрость, справедливость.

Он впервые

дал определения таких понятий, как

благо, мудрость, справедливость.

Сократ считал, что добродетель и знание о том, что такое добродетель, – одно и то же. Человек, знающий, что такое добродетель, не станет поступать дурно. Поэтому постижение знания, а именно философии – единственный путь становления добродетельного человека. Всеобщее благо в государстве может быть достигнуто лишь в том случае, если власть в нем принадлежит лучшим, то есть нравственным, справедливым и опытным в искусстве управления.

Философская деятельность Сократа была чрезвычайно интенсивной и влиятельной. Как уже сказано, это была деятельность не философского писателя, а учителя философии, излагавшего свои учения только устно, в форме беседы или спора, по особому, характерному для него методу, получившему название диалектического. Суть такого метода состояла во всестороннем анализе предмета обсуждения.

Жизнь

философа закончилась трагично. Он не

был сторонником афинской демократии и

был осужден Афинским судом на смертную

казнь за безбожие и проповедь нового

учения, попирающего старые традиции. Отказавшись бежать из Афин, семидесятилетний

философ выпил яд.

Отказавшись бежать из Афин, семидесятилетний

философ выпил яд.

Сократ о человеке и сути добродетели (С. Мареев, Е. Мареева) — По ком звонит колокол

Именно Сократ открыл ту объективную меру, которой классическая европейская философия на протяжении веков будет мерить человека, определяя его низость и, наоборот, его величие. Но это открытие Сократа, не могло состояться без того, что сделали софисты. Ведь именно они осуществили поворот к человеку в античной философии, перенося акцент с мира натуры на мир культуры. Общий пафос выступлений Сократа, и тем более — его ученика Платона, вполне антисофистичен. Сократ спорит с софистами, и прежде всего с Протагором. И, тем не менее, это не абстрактный отказ от их взглядов. Говоря языком Гегеля, философия Протагора не отбрасывается, а «снимается» Сократом.

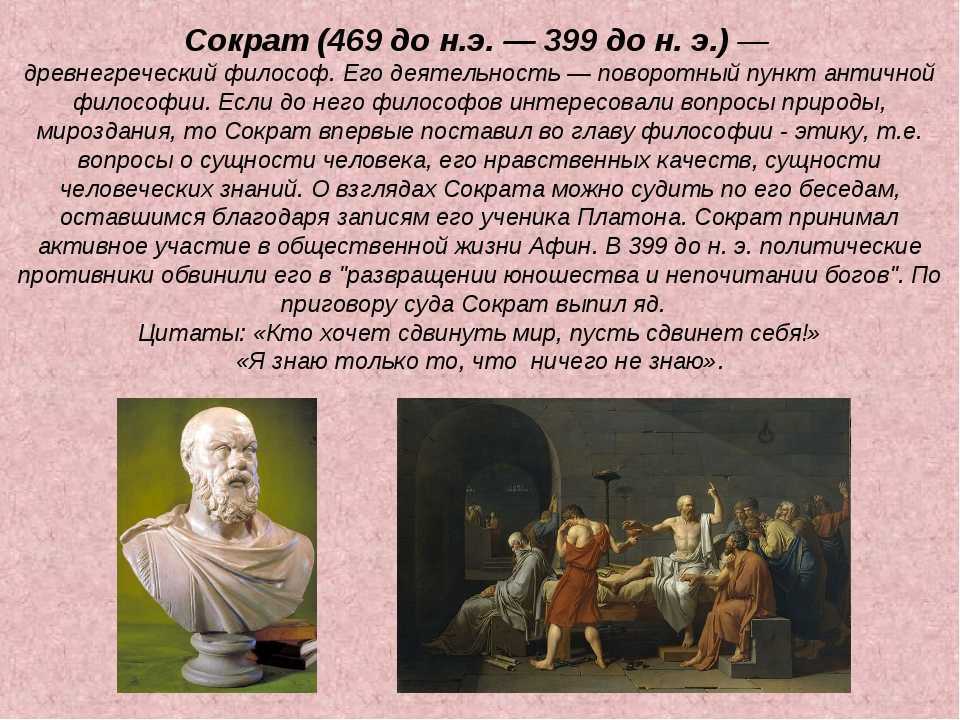

Сократ (469—399 до н. э.) родился в Афинах и был первым философом — урожденным афинянином. Происхождения Сократ был простого. Его отец — каменотес Софрониск, а мать — повитуха Фенарета. В молодости Сократ осваивал ремесло отца, но затем его забросил. Довольно поздно он женился на женщине по имени Ксантиппа, которая родила ему троих детей. Однако о семье и детях Сократ заботился мало, за что, по свидетельствам, был неоднократно бит Ксантиппой. Несмотря на это, деньги он презирал, а еще больше презирал платных «учителей мудрости» — софистов. Сократ был небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом и лысой головой, и всем своим видом напоминал сатира. Ко всему прочему он ходил босой и был во всем, что касается быта, небрежен.

В молодости Сократ осваивал ремесло отца, но затем его забросил. Довольно поздно он женился на женщине по имени Ксантиппа, которая родила ему троих детей. Однако о семье и детях Сократ заботился мало, за что, по свидетельствам, был неоднократно бит Ксантиппой. Несмотря на это, деньги он презирал, а еще больше презирал платных «учителей мудрости» — софистов. Сократ был небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом и лысой головой, и всем своим видом напоминал сатира. Ко всему прочему он ходил босой и был во всем, что касается быта, небрежен.

В историю европейской культуры Сократ вошел прежде всего как образец моральной и гражданской ответственности, и действительно, что касается гражданских обязанностей, то Сократ выполнял их неукоснительно. В ходе Пелопоннесской войны он трижды принимал участие в сражениях в качестве тяжелого пехотинца и проявил себя в них весьма достойно. В этих сражениях он обрел славу не только храброго воина, но и верного товарища, не раз спасавшего раненных врагами соратников. Среди них был Алкивиад, ставший уже на этой войне учеником Сократа.

Среди них был Алкивиад, ставший уже на этой войне учеником Сократа.

Гражданское мужество проявлял Сократ и после войны, к примеру, тогда, когда в «Совете пятисот» судили стратегов, которые победили в морском сражении, но из-за бури не захоронили мертвых и не воздвигли на берегу трофея, символизирующего победу. За это преступление народ приговорил десятерых стратегов к смерти. И Сократ был единственным из пятисот представителей народа, который выступил против этого решения, подвергнув сомнению справедливость мнения большинства. В другой раз при правлении тридцати тиранов он вновь отказался участвовать в расправе над одним из афинских граждан. И надо сказать, что противопоставление своего решения воле большинства у Сократа не было случайным, а проистекало из продуманной точки зрения на суть государственного правления.

Дело в том, что Сократ не считал решения большинства справедливыми на том основании, что «так решило большинство». По убеждению Сократа, справедливо не то, что делает и решает «большинство», а то, что соответствует сути общественной добродетели.

Но для выяснения сути добродетели нужны время и особые возможности. Вот почему лучшими правителями, согласно Сократу, являются люди благородного происхождения. Сам образ жизни и занятия благородного сословия предрасполагают их к постижению сути общего блага. Так Сократ, будучи человеком низкого происхождения, оказался идеологом аристократии, поддерживающим ее правление из сугубо «идейных» соображений.

В 399 году до н. э. Сократ был привлечен к суду, будучи обвиненным в том, что «он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; и наказание за то — смерть» Обвинение исходило от поэта Мелета, кожевника Анита и оратора Ликона. По закону для осуждения Сократа с обвинением должна была согласиться пятая часть членов суда. В античном суде не было адвокатов, и потому опровержения выдвигал сам Сократ. Однако после защитительной речи он был признан виновным большинством голосов. В своем последнем выступлении, если верить Платону, Сократ отметил, что не боится смерти, так как уже стар (ему было 70 лет). А после смерти его ждет Аид, где он встретится с Гомером и другими великими людьми. Причем он уверен, что обвинители жестоко поплатятся за содеянное. И в самом деле, пишет, комментируя это событие, Плутарх, все они впоследствии повесились.

Обвинение исходило от поэта Мелета, кожевника Анита и оратора Ликона. По закону для осуждения Сократа с обвинением должна была согласиться пятая часть членов суда. В античном суде не было адвокатов, и потому опровержения выдвигал сам Сократ. Однако после защитительной речи он был признан виновным большинством голосов. В своем последнем выступлении, если верить Платону, Сократ отметил, что не боится смерти, так как уже стар (ему было 70 лет). А после смерти его ждет Аид, где он встретится с Гомером и другими великими людьми. Причем он уверен, что обвинители жестоко поплатятся за содеянное. И в самом деле, пишет, комментируя это событие, Плутарх, все они впоследствии повесились.

Но самые важные события развернулись позднее, когда исполнение приговора было отложено на тридцать дней в связи с запретом на проведение казней во время культовых действий на острове Делосе. Именно в это время ученики Сократа подготовили ему побег, подкупив стражу. Однако Сократ бежать отказался, объяснив свой отказ тем, что предпочитает выполнить несправедливое, но законное решение суда, а не вступать на путь произвола и насилия над законом. После этого Сократ простился со своей семьей и в установленное время в присутствии учеников выпил чашу с ядом, приготовленным из цикуты.

После этого Сократ простился со своей семьей и в установленное время в присутствии учеников выпил чашу с ядом, приготовленным из цикуты.

Так смерть Сократа стала символом свободного выбора между произволом и законностью. Сделав выбор в пользу смерти, Сократ доказал, что чтит афинские законы, несмотря на выдвинутые против него ложные обвинения. Но его уважение к закону имеет иную природу, чем у большинства законопослушных афинян. Оно было основано не на слепом повиновении авторитетам, а на личных убеждениях, которые в дальнейшем будут названы «идеалами» и «принципами» свободного человека. Но не только собственной смертью, но и всей жизнью Сократ выражал суть своих взглядов на человека и добродетель. И это дало повод Марксу назвать Сократа «воплощенным философом». Но поскольку философских трактатов Сократ не писал, а излагал свое понимание истины в живых диалогах с учениками и согражданами, то воссоздание его учения связано с определенными трудностями.

В этой ситуации наибольшее доверие вызывает творчество Платона, особенно его ранние диалоги. Сократ, если верить Платону, выделяет человека из мира природы, поскольку тот способен к самостоятельному выбору и поступку. И совершает их человек, руководствуясь представлениями о том, что для него «наилучшее». Таким образом, если у «досократиков», в частности у Демокрита, человеческое поведение объясняется, исходя из цепочки природных причин и следствий, то Сократ разрывает указанную цепь и извлекает человека из мира природных связей и зависимостей. Поведение человека, считает Сократ, должно определяться не внешней причиной, а внутренней целью. И задача философа — помочь людям разобраться в смысле и целях собственного поведения.

Сократ, если верить Платону, выделяет человека из мира природы, поскольку тот способен к самостоятельному выбору и поступку. И совершает их человек, руководствуясь представлениями о том, что для него «наилучшее». Таким образом, если у «досократиков», в частности у Демокрита, человеческое поведение объясняется, исходя из цепочки природных причин и следствий, то Сократ разрывает указанную цепь и извлекает человека из мира природных связей и зависимостей. Поведение человека, считает Сократ, должно определяться не внешней причиной, а внутренней целью. И задача философа — помочь людям разобраться в смысле и целях собственного поведения.

Майевтический диалог как путь самопознания

Вопрос о сути человеческой жизни становится главным в учении Сократа. И как раз ответ на вопрос о природе «наилучшего», к которому стремится человек в своей скоротечной жизни, обнаруживает противоположность во взглядах Сократа и его современника Протагора. Напомним, что именно софисты взялись учить юношей тому, как выяснять мотивы своего поведения. Ведь только осознав скрытые мотивы своих действий, человек может придать им статус осознанных целей. И в этом одно из условий личного успеха.

Ведь только осознав скрытые мотивы своих действий, человек может придать им статус осознанных целей. И в этом одно из условий личного успеха.

Но существует еще одна причина для анализа индивидом своих поступков. Человек живет не в одиночестве. А значит каждый, даже эгоистический поступок должен быть оправдан в глазах других людей, будь то сородичи или сограждане. Вот почему софисты учили юношей не только ставить ясные цели, но и доказывать свою правоту во всех возможных обстоятельствах. Суть такой процедуры в том, чтобы выдать частный интерес за общий, доказывая при помощи софистических приемов, что из моего эгоистического поступка следует общая польза.

Вот в этом пункте и обнаруживается явным образом расхождение между софистами и Сократом. Ведь Сократ видит свою задачу вовсе не в том, чтобы выдать частный интерес за общий, а случайное желание за добродетель. Сократ ищет в индивиде такую побудительную силу, которую уже не нужно выдавать за общее и необходимое основание поступков, поскольку она является таким основанием, скрывающимся за спиной частного интереса. И процедура самосознания, на которой вслед за софистами настаивает Сократ, должна обнажить за случайными и преходящими мотивами эту общую и объективную основу, которая способна заменить вековые традиции.

И процедура самосознания, на которой вслед за софистами настаивает Сократ, должна обнажить за случайными и преходящими мотивами эту общую и объективную основу, которая способна заменить вековые традиции.

Итак, в ранних диалогах Платона Сократ предлагает нам новый способ овладения добродетелью, который был неизвестен ранее. Знание, касающееся добродетели, может быть изначально присуще душе, а может привноситься в душу в процессе ее врачевания. Однозначного вывода о происхождении знания добродетели из ранних диалогов Платона почерпнуть нельзя. Зато вполне ясно, что врачевание душ, согласно Сократу, предполагает прояснение душой своих оснований. Этому как раз и посвящены беседы Сократа со своими согражданами.

Ранее добродетельное поведение задавалось поведением богов, героев и великих мужей, образцы которого черпались из легенд и мифов. Сократ предлагает осваивать добродетель, не подражая внешнему, а разбираясь во внутреннем, в своей душе, а точнее, проясняя то, что уже известно гражданину о достойном поведении. Такого рода самопознание было бы невозможно без того, что сделали софисты, овладевшие силой ума, хотя и в субъективных целях. Сократ по сути предлагает использовать эту силу для утверждения новых регулятивов поведения, которые в дальнейшем будут названы идеалами. При этом древняя гнома[2] «Познай самого себя!» обретает у Сократа характер сложной системы приемов, известной под названием «сократический диалог». Отдадим должное Протагору, который, по свидетельству доксографов, внес существенный вклад в формирование диалогического способа рассуждений. Но и в этом вопросе Протагор и Сократ существенно расходятся.

Такого рода самопознание было бы невозможно без того, что сделали софисты, овладевшие силой ума, хотя и в субъективных целях. Сократ по сути предлагает использовать эту силу для утверждения новых регулятивов поведения, которые в дальнейшем будут названы идеалами. При этом древняя гнома[2] «Познай самого себя!» обретает у Сократа характер сложной системы приемов, известной под названием «сократический диалог». Отдадим должное Протагору, который, по свидетельству доксографов, внес существенный вклад в формирование диалогического способа рассуждений. Но и в этом вопросе Протагор и Сократ существенно расходятся.

Известно, что Сократ прошел долгий жизненный путь, прежде чем он выработал свой диалогический способ самопознания. Уже в юности он любил задумчивую созерцательность. В платоновском «Пире» Алкивиад рассказывает о том, что однажды во время осады Потидеи Сократ в задумчивости простоял, не сходя с места, целые сутки. Однако о своей мудрости он узнал случайно. Произошло это тогда, когда на вопрос одного из его почитателей: «Есть ли кто мудрее Сократа?» дельфийский оракул ответил «Нет». После этого Сократ стал общаться с теми, кого считал умнее себя, и обнаружил, что их мудрость мнимая. Из этого он сделал вывод о том, что наиболее мудр тот, кто понимает: «Я знаю, что я ничего не знаю».

После этого Сократ стал общаться с теми, кого считал умнее себя, и обнаружил, что их мудрость мнимая. Из этого он сделал вывод о том, что наиболее мудр тот, кто понимает: «Я знаю, что я ничего не знаю».

Указанное сомнение в своих и чужих знаниях стало движущей силой тех испытаний, которые устраивал Сократ своим согражданам. Однако остановись он на пафосе отрицания всех знаний или на доказательстве их относительности, и перед нами оказался бы талантливый последователь Кратила или Протагора, — не более.

Но Сократ постоянно критикует себя и других не ради сиюминутной победы в споре. Знаменитая ирония Сократа, что в переводе с греческого и есть «сомнение», — это лукавство и притворство с целью вынудить собеседника втянуться в спор и добраться в нем до дна своей души. Сократ, безусловно, хитрит, надевая на себя маску наивного человека, который испрашивает совета у первого встречного, восхищается его достоинствами и просит обучить себя чему-нибудь. Но в ходе беседы Сократ сбрасывает маску шута и невежды, превращаясь в мудрого учителя, помогающего собеседнику исправлять ошибки и избавляться от противоречий на пути к истине. Так метод Сократа оборачивается другой стороной, названной им самим майевтикой, что буквально означает «родовспоможение».

Так метод Сократа оборачивается другой стороной, названной им самим майевтикой, что буквально означает «родовспоможение».

Иногда при анализе метода Сократа выделяют опровержение — прием, которым пользуется Сократ, демонстрируя собеседнику противоречивость его собственных тезисов. Впервые этот прием появляется у элеатов, а затем активно используется софистами. Что касается Сократа, то как ирония, так и опровержение выступают у него лишь предпосылками и элементами майевтики. Ведь главный смысл его действий — помочь собеседнику в осознании сути добродетели.

Итак, метод Сократа — это майевтический диалог. Именно этим путем, а слово «метод» происходит от греческого выражения «путь следования», Сократ вместе с собеседником пытается дойти до понимания того, что такое мужество, справедливость и многое другое, без чего человека нельзя считать человеком. Если Протагор вынужден рядить эгоистический интерес в тогу добродетели, то Сократ ищет смысл самой добродетели. При этом речь по сути идет о понятии добродетели, что создает особую трудность для его собеседников.

В большинстве диалогов Платона Сократ просит собеседников определить суть различных добродетелей, не удовлетворяясь указанием на их отдельные проявления. Так, к примеру, в диалоге «Лахет» речь идет о природе мужества. И первое, что предлагает Лахет, характеризуя мужество, состоит в том, чтобы, оставаясь в строю, не бежать с поля боя. Но Сократа интересует не этот частный случай, а общий смысл указанной добродетели. Тем более, что есть множество примеров военной хитрости, когда, отступая, мужественные воины разбивали противника. «В действительности же я хотел у тебя узнать о людях, мужественных не только в бою гоплитов, но и в конном сражении и в другом виде боя, — поясняет Сократ, — и, кроме того, не только в бою, но и среди морских опасностей, в болезнях, в бедности и в государственных делах, а вдобавок и о тех, кто мужественен не только перед лицом бед и страхов, но умеет искусно бороться со страстями и наслаждениями, оставаясь ли в строю или отступая: ведь мужество существует у людей и в подобных вещах, Лахет»[3].

После того, как задача уточнена, Лахет характеризует мужество как «стойкость души». А когда Сократ опровергает Лахета, приводя примеры неразумного упорства, свое понимание мужества предлагает полководец Никий, у которого мужество оказываете знанием опасного и безопасного. Но и эта точка зрения оказывается неудовлетворительной, так как об опасностях могут знать врачи и прорицатели, что не прибавляет им мужества. С другой стороны, по мнению Лахета, нам придется отказать в мужестве любому зверю, поскольку он не владеет знанием об опасном и безопасном. В ответ Никий различает неразумное бесстрашие, возможное у животных, и разумное мужество, отличающее людей. В итоге подлинной добродетелью оказывается поведение человека, основанное на знании, и в первую очередь, заключает Сократ, на знании Добра и Зла.

Как мы видим, прямой и окончательный ответ на вопрос о природе мужества в диалоге «Лахет» не дан. Как не найдем мы его в другом раннем диалоге Платона под названием «Хармид», где обсуждается смысл «рассудительности». Именно так на сегодняшний день переводится слово «софросина», которым греки обозначали особую сдержанную цельность ума»[4]. Не вдаваясь в подробности, отметим, что поначалу в этом диалоге рассудительность характеризуется как осмотрительность, затем как стыдливость, далее как умение «заниматься своим» и, наконец, как знание о самом знании, что также вызывает резкую критику со стороны Сократа. В конце концов сам Сократ дает понятие рассудительности, пересказывая свой сон, в котором он узнал, что рассудительность возникает на основе знания Добра и Зла.

Именно так на сегодняшний день переводится слово «софросина», которым греки обозначали особую сдержанную цельность ума»[4]. Не вдаваясь в подробности, отметим, что поначалу в этом диалоге рассудительность характеризуется как осмотрительность, затем как стыдливость, далее как умение «заниматься своим» и, наконец, как знание о самом знании, что также вызывает резкую критику со стороны Сократа. В конце концов сам Сократ дает понятие рассудительности, пересказывая свой сон, в котором он узнал, что рассудительность возникает на основе знания Добра и Зла.

Проблема души в этическом рационализме Сократа

Итак, все добродетели человека, в конечном счете, определяются умением различать Добро и Зло. Зная смысл такой добродетели как мужество, человек, по убеждению Сократа, будет во всех отдельных случаях вести себя мужественно. А зная суть Добра и Зла, человек, согласно Сократу, станет проявлять добродетель во всех возможных формах. Как видим, знание добродетели у Сократа совпадает с самой добродетелью, т. е. нравственным поведением человека. По сути нравственность, с этой точки зрения, невозможна без понятия о ее основах, а овладев таким понятием, человек не может поступить безнравственно. В таком сближении и даже отождествлении знаний и поступков в нравственной сфере заключается своеобразие позиции Сократа, из-за чего эту позицию часто называют этическим рационализмом.

е. нравственным поведением человека. По сути нравственность, с этой точки зрения, невозможна без понятия о ее основах, а овладев таким понятием, человек не может поступить безнравственно. В таком сближении и даже отождествлении знаний и поступков в нравственной сфере заключается своеобразие позиции Сократа, из-за чего эту позицию часто называют этическим рационализмом.

Эта позиция не так проста, как может показаться на первый взгляд. Ведь по большому счету Сократ указывает на природу нравственного принципа. Человек «с принципами» и вправду не может поступать в разрез с ними. А это значит, что Сократ открыл и первым взялся исследовать особый тип причинной зависимости. Это уже не отношение вещей к вещам в природном мире, а отношение общего к частному в мире культуры, где общий принцип способен определять частные случаи в поведении человека.

У современного человека не вызывает сомнения тот факт, что люди могут руководствоваться принципами и идеалами. Всем известны имена тех, кто когда-то пошел на костер, не поступившись религиозными или, наоборот, научными убеждениями. «Это дело принципа!» — говорит один. «Это вопрос чести!» — утверждает другой. И каждый раз общее оказывается важнее частного, а идеал весомее материальных благ. Причем в иных случаях этим определяется выбор между жизнью и смертью.

«Это дело принципа!» — говорит один. «Это вопрос чести!» — утверждает другой. И каждый раз общее оказывается важнее частного, а идеал весомее материальных благ. Причем в иных случаях этим определяется выбор между жизнью и смертью.

Принцип — это общее, которым человек руководствуется в своем отношении к природе, идеалом общее становится в отношении человека к человеку. Если в основе принципа лежит объективная мера природы, то в основе идеала — объективная мера человеческого в человеке. Сократ, таким образом, открывает новый тип зависимости: идеальные мотивы определяют реальные дела.

Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к диалогу Платона «Федон», где Сократ характеризует свое отношение к воззрениям Анаксагора. Сократ удивляется тому, что, признав Ум главной причиной и устроителем мира, Анаксагор исключает его из рассмотрения отдельных процессов, обращаясь при этом к воздуху, эфиру, воде и многому другому. Объясняя суть обсуждаемой проблемы, Сократ приводит в пример самого себя, ожидающего исполнения смертного приговора. Если рассуждать, подобно Анаксагору, говорит Сократ, то следует сказать: «Сократ сейчас сидит здесь потому, что его тело состоит из костей и сухожилий и кости твердые и отделены друг от друга сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и расслабляться… Вот по этой-то причине он и сидит теперь здесь, согнувшись»[5].

Если рассуждать, подобно Анаксагору, говорит Сократ, то следует сказать: «Сократ сейчас сидит здесь потому, что его тело состоит из костей и сухожилий и кости твердые и отделены друг от друга сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и расслабляться… Вот по этой-то причине он и сидит теперь здесь, согнувшись»[5].

Продолжая свою мысль, Сократ отмечает, что и для его беседы с учениками можно указать причины в виде движения воздуха, звуков голоса и тому подобного, пренебрегая главным, а именно тем, что раз афиняне сочли нужным осудить Сократа на смерть, то он считает справедливым оставаться на этом месте и понести наказание. «Да, клянусь собакой, эти жилы и эти кости уже давно, я думаю, были бы где-нибудь в Мегарах или в Беотии, увлеченные ложным мнением о лучшем, — возмущенно заявляет Сократ, — если бы я не признал более справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но принять любое наказание, какое бы ни назначило мне государство»[6].

Итак, не кости и сухожилия, доказывает Сократ, определяют смысл и направленностъ человеческих поступков, а знания о «справедливом» и «наилучшем», составляющие основу его души. Если у человека есть душа, считает Сократ, то он должен в своем выборе руководствоваться добродетелями. И они так же вечны, как и сама душа, в бессмертии которой уверен Сократ. Но парадокс заключается в том, что именно душа способна обречь тело человека на страдания и даже смерть, что мы видим на примере самого Сократа. И сколько бы мы ни изучали организм человека, вплоть до самой высшей нервной деятельности и до последней нервной клетки, мы не найдем в нем тяги к подобной добровольной жертве. Тем более там, где его жизни и жизни близких ничего не угрожает.

Если у человека есть душа, считает Сократ, то он должен в своем выборе руководствоваться добродетелями. И они так же вечны, как и сама душа, в бессмертии которой уверен Сократ. Но парадокс заключается в том, что именно душа способна обречь тело человека на страдания и даже смерть, что мы видим на примере самого Сократа. И сколько бы мы ни изучали организм человека, вплоть до самой высшей нервной деятельности и до последней нервной клетки, мы не найдем в нем тяги к подобной добровольной жертве. Тем более там, где его жизни и жизни близких ничего не угрожает.

Душа в трактовке Сократа оказывается антиподом тела. Но душа у Сократа противоположна телу прежде всего по своей направленности. Именно в этом смысле можно говорить о ее «идеальности» у Сократа и его ученика Платона. Противопоставив душу человека его телу как общее частному, Сократ тем самым впервые превратил их взаимоотношения в проблему. В свое время софисты в лице Горгия осознали в качестве проблемы отношение человеческой мысли к действительности. Следующим стал Сократ, впервые осознав в качестве проблемы отношение души и тела. Решением этой проблемы до сих пор занимается мировая философия.

Следующим стал Сократ, впервые осознав в качестве проблемы отношение души и тела. Решением этой проблемы до сих пор занимается мировая философия.

В душевных движениях человека Сократ отмечает тенденцию, противоположную той, которая господствует во всем природном мире. Наши духовные мотивы и цели, доказывает он, принципиально отличаются от наших телесных желаний. И с этим нельзя не согласиться. Ведь существует, к примеру, разница между простой телесной жаждой и жаждой справедливости, которая представляет в частном интересы общего. Но здесь Сократ подводит нас к очередной проблеме. Обращаясь к Истине, Благу и Справедливости, я перехожу со своей отдельной, частной точки зрения на точку зрения целого, которым прежде всего является общество.

Но в том-то и дело, что общие основы души у Сократа напрямую не связаны с общественным целым. Происхождение всеобщего станет центральной проблемой у его ученика Платона, который будет обосновывать связь души с «миром идей». Что касается Сократа, то еще раз подчеркнем его главный вклад в философию. Ведь Сократ останется в веках не только как человек, ценою жизни отстоявший свои идеалы, но и как первый мыслитель, очертивший предмет и метод классической философии. Мы имеем в виду самопознание как метод философской рефлексии, посредством которого он первым стал исследовать всеобщие основы человеческой жизни. По этому пути и пошла, вслед за ним и Платоном, европейская философия.

Ведь Сократ останется в веках не только как человек, ценою жизни отстоявший свои идеалы, но и как первый мыслитель, очертивший предмет и метод классической философии. Мы имеем в виду самопознание как метод философской рефлексии, посредством которого он первым стал исследовать всеобщие основы человеческой жизни. По этому пути и пошла, вслед за ним и Платоном, европейская философия.

[1] Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изреченных знаменитых философов. М., 1986. С. 116

[2] Гнома — короткое, длиной в одно предложение высказывание, которое либо обобщает какое-либо наблюдение, либо формулирует правило, которое должно руководить нашими поступками. Основными чертами гномы являются ее общеупотребительность и цель, связанная с жизненными установками человека. В греческой культуре гномы появились задолго до формирования собственно литературы, как высказывания, заключавшие в себе народную житейскую мудрость. — Ред.

[3] Платон. Собр. соч. в 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 282

соч. в 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 282

[4] См.: Платон. Указ. соч. Т. 1. С. 763

[5] Платон Собр. соч. в 4 т. М., 1993. Т. 2 С. 57

[6] Там же. С. 57—58

Из книги «История философии»

Сократ | Биография, философия, метод, смерть и факты

Сократ

Смотреть все СМИ

- Родился:

- около 470 г. до н.э. Афины древняя Греция

- Умер:

- 399 г. до н.э. Афины древняя Греция

- Предметы изучения:

- определение идея индукция душа Добро

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Кем был Сократ?

Сократ был древнегреческим философом, одним из трех величайших деятелей древнего периода западной философии (другими были Платон и Аристотель), жившим в Афинах в V веке до н.э. Легендарная фигура даже в свое время, его последователи восхищались его честностью, его самообладанием, его глубоким философским пониманием и его большим умением аргументировать. Он был первым греческим философом, серьезно исследовавшим вопросы этики. Его влияние на последующее течение античной философии было настолько велико, что космологически ориентированные философы, которые в целом предшествовали ему, условно именуются «досократиками».

Он был первым греческим философом, серьезно исследовавшим вопросы этики. Его влияние на последующее течение античной философии было настолько велико, что космологически ориентированные философы, которые в целом предшествовали ему, условно именуются «досократиками».

Подробнее читайте ниже: Жизнь и личность

Чему учил Сократ?

Сократ заявлял, что ничему не учит (да и не знает ничего важного), а только ищет ответы на насущные человеческие вопросы (например, «Что такое добродетель?» и «Что такое справедливость?») и помогает другим в выполнении такой же. Его стиль философствования заключался в том, чтобы вести публичные разговоры о каком-то человеческом достоинстве и путем искусного расспроса показывать, что его собеседники не знают, о чем говорят. Несмотря на негативные результаты этих встреч, Сократ придерживался некоторых широких положительных взглядов, в том числе о том, что добродетель — это форма знания, а «забота о душе» (культивирование добродетели) — важнейшая человеческая обязанность.

Откуда мы знаем, что думал Сократ?

Сократ ничего не писал. Все, что известно о нем, получено из рассказов членов его круга, в первую очередь Платона и Ксенофонта, а также ученика Платона Аристотеля, который познакомился с Сократом через своего учителя. Наиболее яркие портреты Сократа существуют в диалогах Платона, в большинстве из которых главным оратором является «Сократ». Однако взгляды, выраженные персонажем, не совпадают в диалогах, а в некоторых диалогах персонаж выражает взгляды, которые явно принадлежат Платону. Ученые продолжают расходиться во мнениях относительно того, какие из диалогов передают взгляды исторического Сократа, а какие используют персонажа просто как рупор философии Платона.

Подробнее читайте ниже: Философские и литературные источники

Платон

Узнайте больше о греческом философе Платоне, ученике Сократа и учителе Аристотеля.Почему Афины приговорили Сократа к смерти?

Сократа ненавидели в Афинах, главным образом за то, что он регулярно смущал людей, выставляя их невежественными и глупыми. Он также был откровенным критиком демократии, которую лелеяли афиняне, и был связан с некоторыми членами «Тридцати тиранов», которые ненадолго свергли демократическое правительство Афин в 404–403 гг. до н. э. Возможно, он был виновен в преступлениях, в которых его обвиняли, нечестии и развращении молодежи, потому что он отвергал городских богов и вызывал неуважение к власти среди своих юных последователей (хотя это не было его намерением). Соответственно, он был осужден и приговорен к смертной казни через отравление.

Он также был откровенным критиком демократии, которую лелеяли афиняне, и был связан с некоторыми членами «Тридцати тиранов», которые ненадолго свергли демократическое правительство Афин в 404–403 гг. до н. э. Возможно, он был виновен в преступлениях, в которых его обвиняли, нечестии и развращении молодежи, потому что он отвергал городских богов и вызывал неуважение к власти среди своих юных последователей (хотя это не было его намерением). Соответственно, он был осужден и приговорен к смертной казни через отравление.

Подробнее читайте ниже: Ненависть публики к Сократу

Подробнее читайте ниже: Обвинение в нечестии

Почему Сократ не пытался избежать смертного приговора?

Сократ мог спасти себя. Он предпочел предстать перед судом, чем отправиться в добровольное изгнание. В своей защитной речи он опроверг некоторые, но не все элементы обвинений и классно заявил, что «неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить». После осуждения он мог бы предложить разумное наказание, кроме смертной казни, но сначала отказался. В конце концов он отклонил предложение о побеге как несовместимое с его обязательством никогда не поступать неправильно (побег проявит неуважение к законам и нанесет ущерб репутации его семьи и друзей).

В конце концов он отклонил предложение о побеге как несовместимое с его обязательством никогда не поступать неправильно (побег проявит неуважение к законам и нанесет ущерб репутации его семьи и друзей).

Сократ (род. ок. 470 г. до н. э., Афины [Греция] — умер в 399 г. до н. э., Афины), древнегреческий философ, чей образ жизни, характер и мысли оказали глубокое влияние на западную философию.

Сократ был широко известной и противоречивой фигурой в своих родных Афинах, настолько, что его часто высмеивали в пьесах комических драматургов. (Наиболее известным примером является « Облака » Аристофана, созданный в 423 году.) Хотя сам Сократ ничего не писал, он изображается в сочинениях в разговоре с небольшим кругом его поклонников — прежде всего Платоном и Ксенофонтом. В этих произведениях он изображен как человек большой проницательности, честности, самообладания и аргументации. Влияние его жизни было тем более значительным из-за того, как она закончилась: в возрасте 70 лет он предстал перед судом по обвинению в нечестии и был приговорен к смертной казни через отравление (ядом, вероятно, был болиголов) присяжными его сограждане. Платон Апология Сократа предположительно является речью, которую Сократ произнес на суде в ответ на выдвинутые против него обвинения (греч. apologia означает «защита»). Его мощная защита исследуемой жизни и осуждение афинской демократии сделали его одним из центральных документов западной мысли и культуры.

Платон Апология Сократа предположительно является речью, которую Сократ произнес на суде в ответ на выдвинутые против него обвинения (греч. apologia означает «защита»). Его мощная защита исследуемой жизни и осуждение афинской демократии сделали его одним из центральных документов западной мысли и культуры.

Философские и литературные источники

Пока Сократ был жив, он, как уже отмечалось, был объектом комических насмешек, но большинство пьес, в которых он упоминается, полностью утеряны или существуют лишь во фрагментарной форме— Облака являются главным исключением. Хотя Сократ является центральной фигурой этой пьесы, целью Аристофана было не дать сбалансированный и точный его портрет (комедия никогда не стремится к этому), а скорее использовать его для представления определенных интеллектуальных тенденций в современных Афинах — изучения языка. и природа и, как подразумевает Аристофан, аморализм и атеизм, которые сопровождают эти занятия. Ценность пьесы как надежного источника знаний о Сократе ставится под сомнение еще и тем фактом, что в платоновской Апология , Сам Сократ отвергает это как вымысел. Этот аспект судебного разбирательства будет более подробно обсуждаться ниже.

Ценность пьесы как надежного источника знаний о Сократе ставится под сомнение еще и тем фактом, что в платоновской Апология , Сам Сократ отвергает это как вымысел. Этот аспект судебного разбирательства будет более подробно обсуждаться ниже.

Вскоре после смерти Сократа несколько членов его круга сохранили и прославили его память, написав произведения, изображающие его в наиболее характерной для него деятельности — беседе. Его собеседниками в этих (как правило, враждебных) обменах мнениями были люди, которых ему довелось встретить, преданные последователи, видные политические деятели и ведущие мыслители того времени. Многие из этих «сократических рассуждений», как называет их Аристотель в0073 Поэтика , больше не сохранились; есть лишь краткие остатки бесед, написанных Антисфеном, Эсхином, Федоном и Евклидом. Но сочинения Платона и Ксенофонта сохранились целиком. То, что мы знаем о Сократе, должно поэтому зависеть прежде всего от одного или другого (или от обоих, когда их портреты совпадают) этих источников. (Платон и Ксенофонт также написали отдельные отчеты о суде над Сократом, каждый из которых озаглавлен « Апология Сократа ».) Большинство ученых, однако, не верят, что каждое сократическое выступление Ксенофонта и Платона было задумано как исторический отчет о том, что на самом деле делал Сократ. сказал, слово в слово, по какому-то поводу. Что можно с полным основанием утверждать по крайней мере о некоторых из этих диалогов, так это то, что они передают суть вопросов, которые задавал Сократ, способы, которыми он обычно реагировал на полученные ответы, и общую философскую направленность, возникшую в результате этих бесед.

(Платон и Ксенофонт также написали отдельные отчеты о суде над Сократом, каждый из которых озаглавлен « Апология Сократа ».) Большинство ученых, однако, не верят, что каждое сократическое выступление Ксенофонта и Платона было задумано как исторический отчет о том, что на самом деле делал Сократ. сказал, слово в слово, по какому-то поводу. Что можно с полным основанием утверждать по крайней мере о некоторых из этих диалогов, так это то, что они передают суть вопросов, которые задавал Сократ, способы, которыми он обычно реагировал на полученные ответы, и общую философскую направленность, возникшую в результате этих бесед.

Викторина «Британника»

Древняя Греция

Среди сочинений Ксенофонта наиболее полный портрет Сократа дает Memorabilia . Первые две главы Книги I этой работы особенно важны, поскольку в них прямо предпринимается опровержение обвинений, выдвинутых против Сократа на суде; поэтому они являются ценным дополнением к «Апологии» Ксенофонта , посвященной исключительно той же цели. Портрет Сократа, который Ксенофонт дает в книгах III и IV из Memorabilia , кажется, в некоторых отрывках находится под сильным влиянием его чтения некоторых диалогов Платона, и поэтому доказательная ценность, по крайней мере, этой части работы уменьшается. Симпозиум Ксенофонта представляет собой изображение Сократа, разговаривающего со своими друзьями на попойке (возможно, оно вдохновлено произведением Платона с таким же названием и характером), и некоторые ученые считают его ценным воссозданием Сократа. мысль и образ жизни. Ксенофонт Oeconomicus (буквально: «управляющий поместьем»), сократовская беседа об организации домашнего хозяйства и навыках, необходимых независимому фермеру, представляет собой попытку Ксенофонта применить качества, которыми он восхищался в Сократе, к предмету надзора за своим имуществом. Вряд ли он был задуман как отчет об одной из бесед Сократа.

Портрет Сократа, который Ксенофонт дает в книгах III и IV из Memorabilia , кажется, в некоторых отрывках находится под сильным влиянием его чтения некоторых диалогов Платона, и поэтому доказательная ценность, по крайней мере, этой части работы уменьшается. Симпозиум Ксенофонта представляет собой изображение Сократа, разговаривающего со своими друзьями на попойке (возможно, оно вдохновлено произведением Платона с таким же названием и характером), и некоторые ученые считают его ценным воссозданием Сократа. мысль и образ жизни. Ксенофонт Oeconomicus (буквально: «управляющий поместьем»), сократовская беседа об организации домашнего хозяйства и навыках, необходимых независимому фермеру, представляет собой попытку Ксенофонта применить качества, которыми он восхищался в Сократе, к предмету надзора за своим имуществом. Вряд ли он был задуман как отчет об одной из бесед Сократа.

Philosophy. lander.edu lander.edu | |||||||||||||||||||||||||||||||

Домашняя страница по этике > Личная выгода > Сократ | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

| Философия 302: Этика Этика Сократа Аннотация: Этика Сократа кратко

изложил.

IV.

Примечания

Рекомендуемые источники Апология Платона:

Конспекты лекций по

Суд над Сократом дан во «Введении в философию». | |||||||||||||||||||||||||||||

У него есть только одна вещь, которую он должен учитывать при выполнении любого

действие, то есть правильно ли он поступает или неправильно, как хороший человек

или плохой».[1]

У него есть только одна вещь, которую он должен учитывать при выполнении любого

действие, то есть правильно ли он поступает или неправильно, как хороший человек

или плохой».[1]

Некоторые предлагаемые возражения против этики Сократа заключаются в следующем.

Некоторые предлагаемые возражения против этики Сократа заключаются в следующем. »[2]

»[2]