Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг.

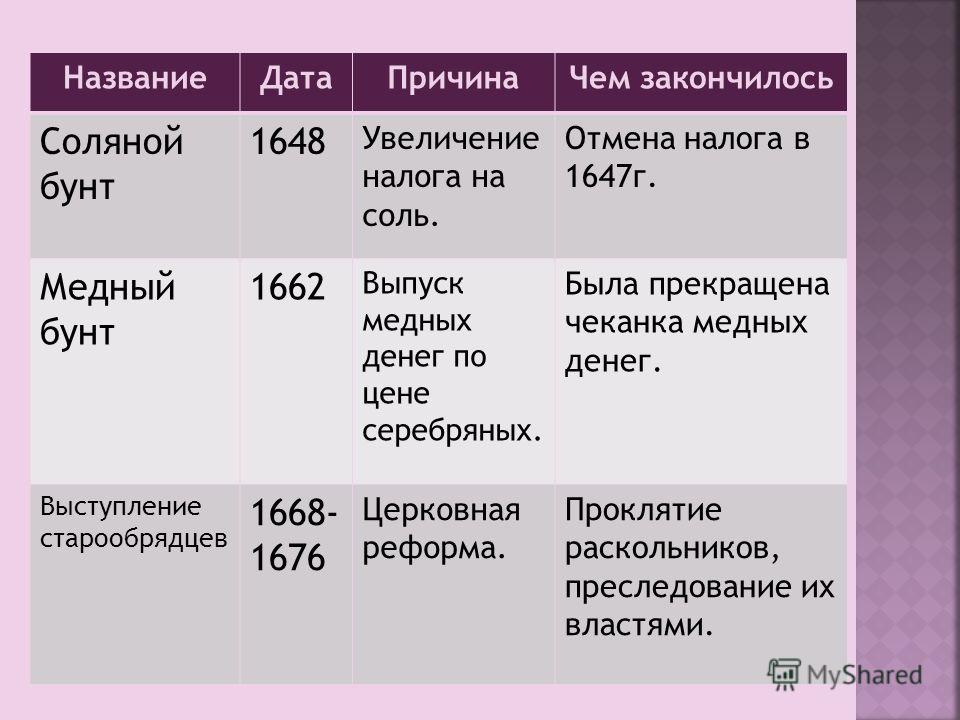

Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск > Войны и военные конфликты от Ивана III до Северной войны > Войны и кампании Русского государства 1654–1681 гг. > Соловецкое восстание 1667–1676 гг.

Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг.

Кампании

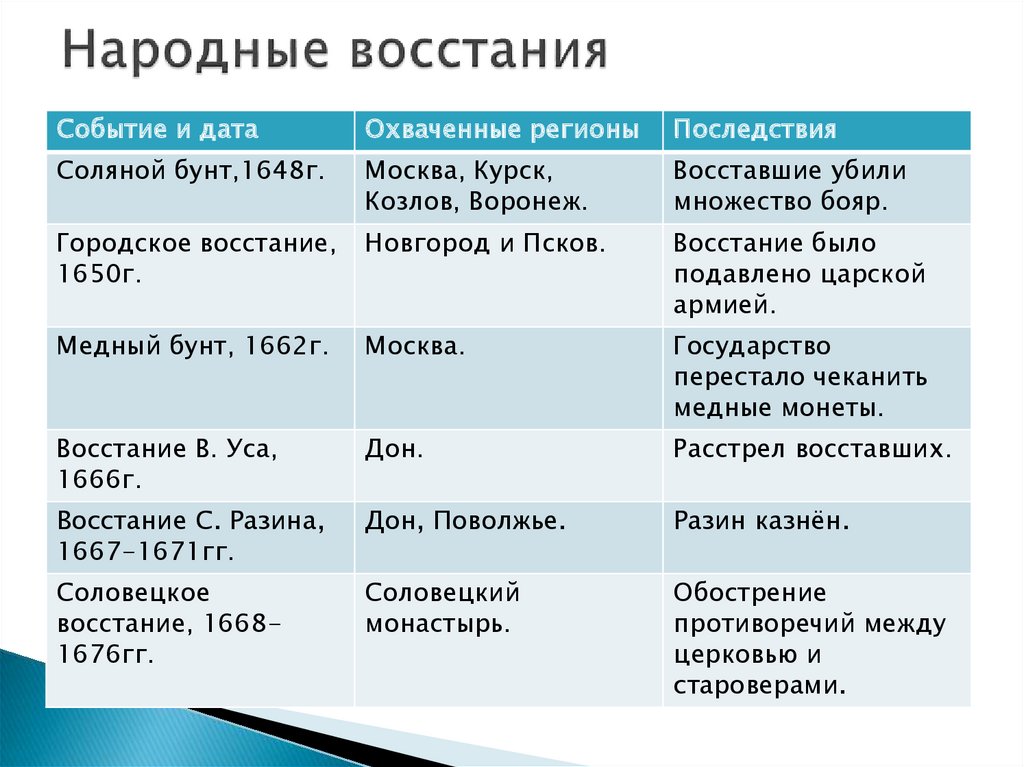

Дата: 1667–1676 гг.

Противники: Старообрядцы (власти Соловецкого монастыря, монастырские стрельцы)

Другие названия конфликта

Соловецкое осадное сидение 1667–1676 гг

Дата начала конфликта

1667

Дата завершения конфликта

1676

Театр военных действий

Акватория Белого моря

Аннотация

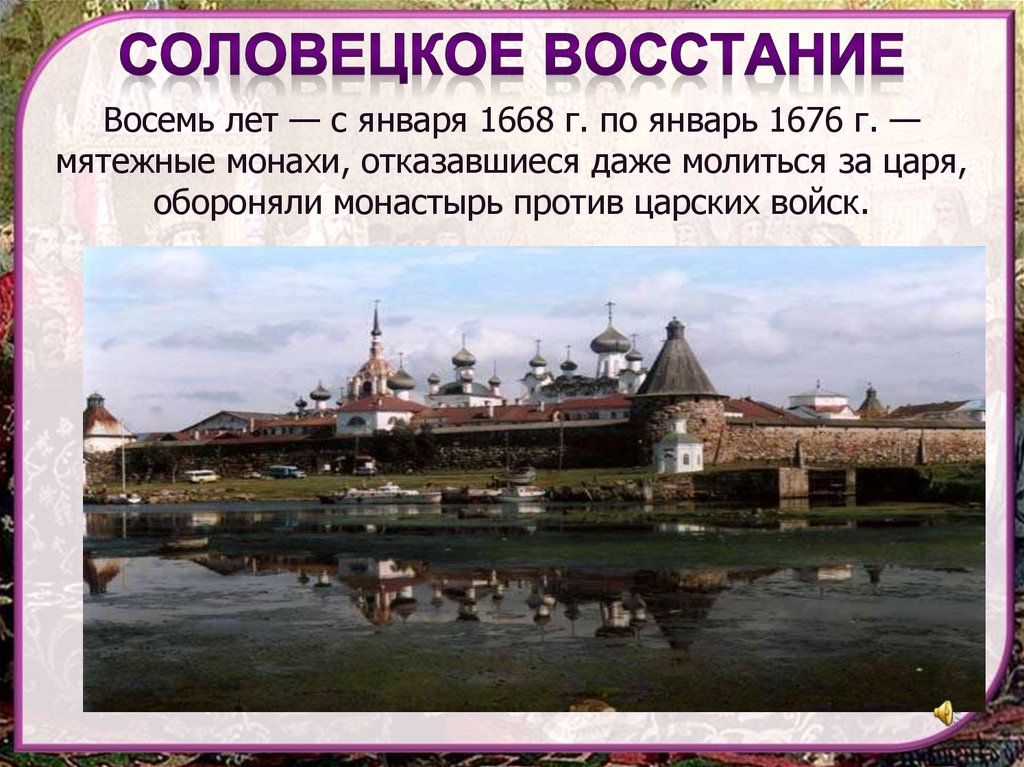

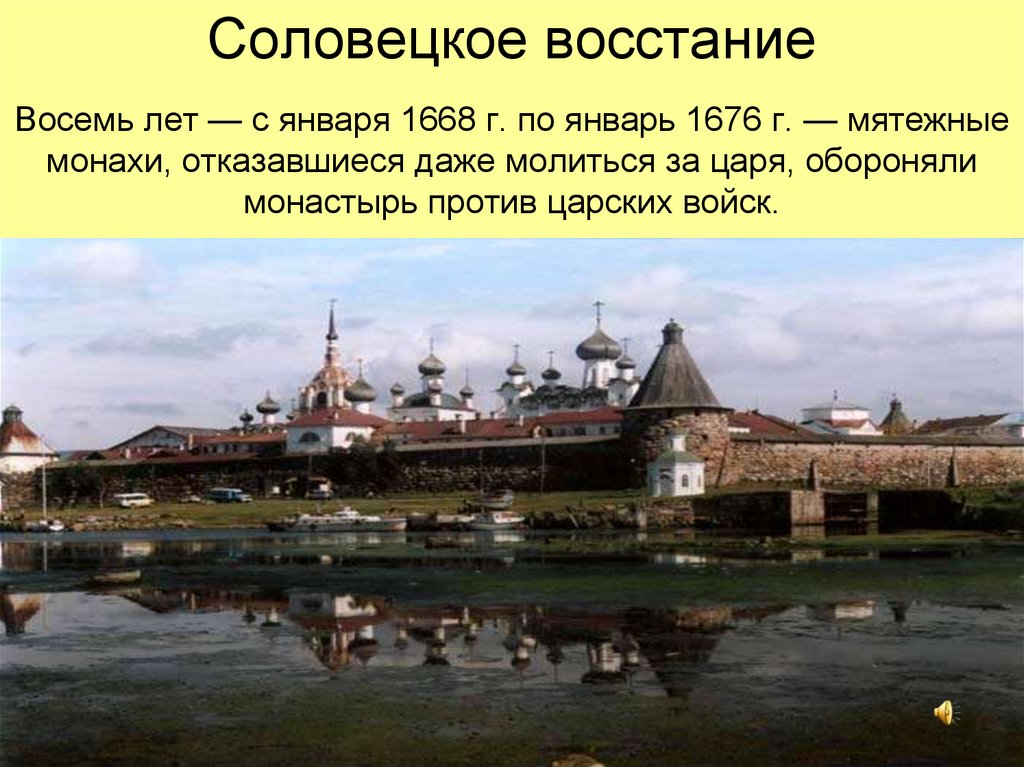

Соловецкое восстание было вызвано несогласием монахов и мирян с церковными реформами 1653–1666 гг. В 1668 г. власти Соловков оказали сопротивление карательному отряду, однако блокаду крепости установили только к 1672 г. Осада монастыря затянулась до начала 1676 г., когда крепость пала в результате измены.

В 1668 г. власти Соловков оказали сопротивление карательному отряду, однако блокаду крепости установили только к 1672 г. Осада монастыря затянулась до начала 1676 г., когда крепость пала в результате измены.

Стороны

Русское государство –старообрядцы (власти Соловецкого монастыря, монастырские стрельцы)

Союзники России

Россия (царское правительство)

Причина конфликта

Власти Соловецкого монастыря не признали церковных реформ патриарха Никона. Они отвергли решения церковного собора 1666 г. и отказались молиться за царя и патриарха, что привело к отправке на них карательного отряда.

Ход конфликта

Власти Соловецкого монастыря отказались проводить реформы патриарха Никона уже в 1655 г., однако царь ждал решений церковного собора. Только после нового отказа в 1667 г. были посланы карательные войска. Активные действия против крепости начались в 1672 г. Крепость была взята в результате измены в 1676 г.

Описание

В 1650-х гг. патриарх Никон начал реформы церковного обряда, что встретило немало противников в среде священнослужителей и мирян. Движение старообрядцев положило начало церковному расколу в Русской православной церкви. Уже в 1657 г. новые богослужебные книги, присланные в Соловецкий монастырь, были признаны братией противоречащими православной вере. В 1666 г. на церковном соборе в Москве старообрядцы были осуждены, и в Соловецкий монастырь назначили нового настоятеля. Однако монахи собрали «черный собор», на котором избрали настоятелем бывшего соловецкого насельника, архимандрита Саввино-Сторожевского монастыря Никанора. В челобитной они заявили о своем несогласии с богослужебной реформой, обвинив царя и церковные власти в ереси. В 1668 г. для наказания ослушников был послан небольшой отряд со стряпчим И. Волоховым, однако соловецкие монахи и стрельцы отказались сдаться. Из-за недостатка сил Волохову в 1668–1672 гг. не удалось установить даже блокаду монастыря.

патриарх Никон начал реформы церковного обряда, что встретило немало противников в среде священнослужителей и мирян. Движение старообрядцев положило начало церковному расколу в Русской православной церкви. Уже в 1657 г. новые богослужебные книги, присланные в Соловецкий монастырь, были признаны братией противоречащими православной вере. В 1666 г. на церковном соборе в Москве старообрядцы были осуждены, и в Соловецкий монастырь назначили нового настоятеля. Однако монахи собрали «черный собор», на котором избрали настоятелем бывшего соловецкого насельника, архимандрита Саввино-Сторожевского монастыря Никанора. В челобитной они заявили о своем несогласии с богослужебной реформой, обвинив царя и церковные власти в ереси. В 1668 г. для наказания ослушников был послан небольшой отряд со стряпчим И. Волоховым, однако соловецкие монахи и стрельцы отказались сдаться. Из-за недостатка сил Волохову в 1668–1672 гг. не удалось установить даже блокаду монастыря.

После подавления разинского восстания поход на Соловки совершил приказ двинских стрельцов К. Иевлева, который установил блокаду в 1672 г. Затем осадный корпус возглавил воевода И. А. Мещеринов, базой осадного отряда стал Сумской острог. Осада 1674 г. окончилась неудачей и возобновилась весной 1675 г. Непрерывные бои под Соловками продолжались до 22 января 1676 г., когда царский отряд проник в крепость в результате измены части осажденных. Большая часть «соловецких сидельцев» подверглась казням и другим репрессиям, и на место старообрядцев были присланы другие монахи. Со взятием Соловков движение раскольников не было подавлено, а распространилось по всему Поморью. Однако отныне старообрядцы отказались от вооруженного сопротивления и перешли к формам мирного неповиновения (непризнание нового обряда, уход в леса, самосожжение).

Иевлева, который установил блокаду в 1672 г. Затем осадный корпус возглавил воевода И. А. Мещеринов, базой осадного отряда стал Сумской острог. Осада 1674 г. окончилась неудачей и возобновилась весной 1675 г. Непрерывные бои под Соловками продолжались до 22 января 1676 г., когда царский отряд проник в крепость в результате измены части осажденных. Большая часть «соловецких сидельцев» подверглась казням и другим репрессиям, и на место старообрядцев были присланы другие монахи. Со взятием Соловков движение раскольников не было подавлено, а распространилось по всему Поморью. Однако отныне старообрядцы отказались от вооруженного сопротивления и перешли к формам мирного неповиновения (непризнание нового обряда, уход в леса, самосожжение).

Результат

Со взятием Соловецкого монастыря большая часть его насельников была казнена, и вместо них были присланы другие монахи.

Последствия конфликта

Движение раскольников не было подавлено, а распространилось по всему Поморью. Однако отныне оно отказалось от вооруженного мятежа, перейдя к формам мирного неповиновения (непризнание нового обряда, уход в леса, самосожжение).

Однако отныне оно отказалось от вооруженного мятежа, перейдя к формам мирного неповиновения (непризнание нового обряда, уход в леса, самосожжение).

Литература

Карелия: энциклопедия в 3 т. Т. 3. Стр. 115;

Барсуков Н. А.; Борисов А. М. гл. 4;

Фруменков Г. Г. 1965;

Фруменков Г. Г. 1975;

Чумичёва О. В. История первокласснаго ставропигиальнаго Соловецкаго монастыря.

Чумичёва О. В. Соловецкое восстание 1667-1676 годов. 2-е изд. М., 2009

Иллюстрации

Кампании

| 1668 | Кампания 1668-1672 гг. |

| 1672 | Кампания 1672-1673 гг. |

| 1673 | Кампания 1673-1676 гг. |

Соловецкое восстание 1668-1676 – причины и итоги в таблице, кратко об участниках

3.9

Средняя оценка: 3.9

Всего получено оценок: 100.

3.9

Средняя оценка: 3.9

Всего получено оценок: 100.

Соловецкое восстание 1668-1676 годов стало одним из важнейших событий церковного раскола в царстве Русском XVII века. Оно охватило небольшую территорию, так как произошло в монастыре на острове, зато его подавление заняло почти 8 лет.

Предыстория и начало бунта

Соловецкий монастырь был основан в XV веке и представлял собой важный экономический центр на островах посреди Белого моря. Он имел также и оборонительное значение на случай войны со Швецией.

Рис. 1. Патриарх Никон.У монастыря были сильные для своего времени укрепления.

Причиной восстания стала церковная реформа патриарха Никона и отправка в монастырь новых богослужебных книг. Монастырские старцы запечатали эти книги в казенной палате и продолжали вести службу по старым книгам. В 1666-1667 годах они отправляли царю Алексею Михайловичу челобитные, в которых настаивали на своем, на необходимости вести богослужение по старым книгам.

В 1667 году Большой Московский собор предал анафеме приверженцев старого обряда. В июле 1667 года в монастырь был отправлен настоятель Иосиф, но братия изгнала его. В Москве это было воспринято как бунт. Время стояло неспокойное, в январе 1667 года завершилась длительная война с Речью Посполитой и на несколько последующих лет для царя Алексея Михайловича основной задачей стало подавление восстаний на севере и юге страны.

Датой начала восстания в Соловецком монастыре считается 22 июня 1668 года. Этот день на острове высадилось войско из стрельцов под командованием стряпчего Игнатия Волохова. Оно было отправлено из Москвы 3 мая того же года.

Рис. 2. Соловецкое восстание.Ход восстания

В историю оно вошло как “сидение”, так как осада продолжалась долго, с июня 1668 до февраля 1676 года. Лидером повстанцев стал архимандрит Никанор. Сначала Волохов отправил монахам посланца, но переговоров не получилось. При попытке войти в монастырь силой, он был встречен пушечными выстрелами. В первые годы осада шла медленно. В летние месяцы его осаждал небольшой отряд царских войск. Основной их задачей было прервать сообщение монастыря с материком. Зимой участники осады, в основном стрельцы, расходились по домам или несли службу в Сумском острое на территории современной Карелии.

Так прошло четыре года и в 1672 году на место стряпчего Игнатия Волохова прибыл более высокий чин из служилых людей – воевода Иевлев. Численность подчиненных ему войск превысила 700 человек. Они продолжали осаду до лета 1673 года включительно. В сентябре 1673 года Иевлева сменил бывший воевода Сумского острога – Иван Мещеринов. Он перешел к активным действиям, то есть вместо обычной осады приступил к обстрелу стен из пушек. Первые пять лет осады власти считали необходимым мирно решить вопрос с неповиновением братии монастыря, поэтому артиллерию не применяли. Из-за холодов в октябре 1674 года осаду пришлось снять, а к маю 1675 года количество стрельцов выросло почти в два раза, оно превысило 1000 человек.

Численность подчиненных ему войск превысила 700 человек. Они продолжали осаду до лета 1673 года включительно. В сентябре 1673 года Иевлева сменил бывший воевода Сумского острога – Иван Мещеринов. Он перешел к активным действиям, то есть вместо обычной осады приступил к обстрелу стен из пушек. Первые пять лет осады власти считали необходимым мирно решить вопрос с неповиновением братии монастыря, поэтому артиллерию не применяли. Из-за холодов в октябре 1674 года осаду пришлось снять, а к маю 1675 года количество стрельцов выросло почти в два раза, оно превысило 1000 человек.

В 1675 году боевые действия шли почти 5 месяцев, с июня по октябрь. Мещеринов получил подкрепление и отказался отпускать войско на зимние квартиры. Взять штурмом неприступную крепость помог перебежчик – монах Феоктист. 1 февраля он показал тайный вход в монастырь и вскоре через него на территорию проник отряд из 50 стрельцов. Часть повстанцев погибла в бою, 26 человек были казнены, остальных сослали в Заполярье, в Пустоозерский острог.

Основные события осады полезно занести в таблицу:

Дата | Событие |

22 июня 1668 года | Высадка на Соловецком острове отряда стряпчего Игнатия Волохова |

1672 год | Волохова сменил воевода Иевлев |

Сентябрь 1673 года | Иевлева сменил воевода Иван Мещеринов |

Май 1675 года | Прибыло значительное стрелецкое подкрепление, осада с июня до октября |

18 января-1февраля 1676 года | К осаждающим прибежал монах Феоктист и вскоре произошел штурм через тайный ход |

Почти годы осады защитники Соловецкого монастыря продолжали молиться за здоровье царя Алексея Михайловича. Решение об отказе от молитв было принято только в январе 1675 года, то есть после начала осады с применением пушек.

Что мы узнали?

Причины и итоги Соловецкого восстания кратко изучают в школьном курсе истории 7 класса. Защитники монастыря продержались восемь лет из-за нерешительных действий осаждающих и сезонного ведения боевых действий.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Дишар Воназамар

10/10

Оценка доклада

3.9

Средняя оценка: 3.9

Всего получено оценок: 100.

А какая ваша оценка?

Заключенных социалистов и анархистов в борьбе за «политический режим» в Соловецком лагере

Летом 2013 года исполнилось 90 лет со дня основания

Соловецкий лагерь отмечают, а 19 декабря будет 90-летие

годовщина убийства политзаключенных лагерной охраной в

Савватьевский «Политический скит» [1]. Так как событий намного меньше

хорошо известны, чем они того заслуживают, необходимо краткое описание.

В 1920-х годов СССР еще признавал существование политические заключенные. Только члены партий и групп, воевавших против царизма до 1917 г. будут считаться политическими заключенными. Большинство часть, это были разные типы социал-демократов, социалисты-революционеры, социалисты-сионисты, дашнаки и анархисты. Некоторые социал-демократические группы даже считались «советскими», т. е. члены были приняты в рабочие Советы, хотя они также были арестован за политическую деятельность. Что касается арестованных за «контрреволюционными преступлениями», они не считались политическими заключенных в СССР. Их называли «каерс», от аббревиатура «к.р.», контрреволюционный (русский: контрреволюционер ).

К весне 1923 г. все социалисты и анархисты, находившиеся на

Лагерные сроки были сосредоточены в Архангельской губернии.

Пертоминский лагерь. 30 июня, после побега группы анархистов, которая

заключенных, как правило, рассматривались как результат провокации ГПУ, они

доставлены во вновь созданный Соловецкий лагерь для военнопленных и размещены в

Савватьевский скит на Большом Соловецком острове. В течение следующих двух

лет всех анархистов и социалистов приговорили к заключению в лагерях

были отправлены на Соловки, где еще два «политических скита», на Анзерском

острове и на острове Большая Муксалма. Из доступных

источников, создается впечатление, что анархисты были сосредоточены на

Савватьевский политический скит. Имена 67 анархистов были положительно

выявлено, что составляет 15,6 процента политзаключенных, о которых

информация доступна; был также по крайней мере один толстовец.

В течение следующих двух

лет всех анархистов и социалистов приговорили к заключению в лагерях

были отправлены на Соловки, где еще два «политических скита», на Анзерском

острове и на острове Большая Муксалма. Из доступных

источников, создается впечатление, что анархисты были сосредоточены на

Савватьевский политический скит. Имена 67 анархистов были положительно

выявлено, что составляет 15,6 процента политзаключенных, о которых

информация доступна; был также по крайней мере один толстовец.

И в Пертоминске, и на Соловецких островах социалистические и

политические заключенные-анархисты боролись за так называемую «политическую

режима» (рус.: политрежим ). Ничего подобного не было

среди других групп заключенных, в том числе «каэров», которые были

большинство заключенных на Соловках, несмотря на жесточайший режим на

лагерь, где заключенных убивали или подвергали изощренным издевательствам

без каких-либо последствий для тюремщиков. Было два исключения:

участники Кронштадтского мятежа и восстания в Тамбове

Губерния потребовала, чтобы к ним относились как к политическим после прибытия в

Соловки.

Так что же означал «политический режим»? Политики были

содержались в политических скитах, отдельно от других видов заключенных, и

не принимал участия в принудительных работах. В каждом скиту был староста (старейшина), который избирался, а не назначался лагерной администрацией. Староста Савватьевского политического скита, который был самым большим из трех, считался старшим староста для политических. Староста представлял заключенных администрации, а администрация

не должны были обращаться непосредственно к политзаключенным. староста также получал продукты в виде паек (русский: политпайк ),

которые готовили сами политзаключенные, что ликвидировало

кража. Семьи не распадались (обычно оба супруга

принадлежали к одной группе, поэтому их часто арестовывали вместе и

получил аналогичные приговоры; были также случаи, когда муж или

жена добровольно отправилась бы в лагерь вместо ссылки, чтобы не

разбить семью).

Временный успех борьбы за «политический режим» был стало возможным по двум основным причинам. С одной стороны, было солидарность между социалистами и анархистами, которая была выкована еще в царская каторга в ссылке (рус. каторга ), их способность идентифицировать и изолировать чужеродные элементы в своем сообществе, а также готовность политиков прибегать к крайним мерам, в том числе голодовки (первая из которых прошла еще в Пертоминске). На с другой стороны, власти СССР хотели выгодно представить себя революционным группам за границей, и существовали организаций по оказанию помощи заключенным, таких как Политический Красный Крест и Комитет помощи политзаключенным.

19 декабря 1923 года во время прогулки у Савватьевского Политического

Скит, после провокации администрации Соловецкого лагеря

привели вооруженную охрану (внутренняя охрана лагеря), которая открыла огонь. Пятеро пленных были убиты и еще трое ранены (один из раненых

через две недели умер). Все погибшие были социалистами-революционерами,

среди раненых был анархист Леонид Яковлевич Лебедев [2].

Сразу после расстрела анархисты предложили провести голодовку

забастовку, но социал-демократы поддерживали другие методы борьбы, и

мнения эсеров разделились. Политические заключенные

удалось придать инциденту широкую огласку, чего не произошло

с другими убийствами, совершенными администрацией и охраной на

Соловецкий лагерь. Однако, несмотря на широкое распространение сообщений об убийстве,

в конце концов администрации это сошло с рук [3]. Социалисты и

анархисты, однако, успешно настаивали на сохранении «политической

режим». Голодовка все-таки началась осенью 1924,

с главным требованием убрать из Соловецкого лагеря.

Пятеро пленных были убиты и еще трое ранены (один из раненых

через две недели умер). Все погибшие были социалистами-революционерами,

среди раненых был анархист Леонид Яковлевич Лебедев [2].

Сразу после расстрела анархисты предложили провести голодовку

забастовку, но социал-демократы поддерживали другие методы борьбы, и

мнения эсеров разделились. Политические заключенные

удалось придать инциденту широкую огласку, чего не произошло

с другими убийствами, совершенными администрацией и охраной на

Соловецкий лагерь. Однако, несмотря на широкое распространение сообщений об убийстве,

в конце концов администрации это сошло с рук [3]. Социалисты и

анархисты, однако, успешно настаивали на сохранении «политической

режим». Голодовка все-таки началась осенью 1924,

с главным требованием убрать из Соловецкого лагеря.

В июне 1925 года были ликвидированы «политические скиты». Большинство из

политзаключенных переводили в политизоляторы (в Суздале,

Ярославль, Тобольск, Верхнеуральск и Челябинск), некоторые были

внутренне сослан. В дальнейшем, вплоть до Великой чистки[4], арестован

социалистов и анархистов в СССР приговаривали к политическим

изолятор или в ссылку. В политических изоляторах борьба за

«политический режим» сохранялся, но возросшая изоляция привела к тому, что

бороться, чтобы быть менее успешным. 19 февраля30, политзаключенные в

Верхнеуральский политизолятор подверглись насилию после

требуя «политического режима». К тому времени политические изоляторы

вмещал все большее число большевистских оппозиционеров, таким образом,

определение политического заключенного было еще больше размыто.

В дальнейшем, вплоть до Великой чистки[4], арестован

социалистов и анархистов в СССР приговаривали к политическим

изолятор или в ссылку. В политических изоляторах борьба за

«политический режим» сохранялся, но возросшая изоляция привела к тому, что

бороться, чтобы быть менее успешным. 19 февраля30, политзаключенные в

Верхнеуральский политизолятор подверглись насилию после

требуя «политического режима». К тому времени политические изоляторы

вмещал все большее число большевистских оппозиционеров, таким образом,

определение политического заключенного было еще больше размыто.

Последние известные голодовки заключенных социалистов и

анархисты, входившие в движение до революции 1917 г.

датируется 1936 годом. В 1937 году Комитет содействия политической

пленные были ликвидированы. К тому времени поток Великой чистки

военнопленных серьезно изменил социальный состав советской

тюрьмы, а изменение международной обстановки позволило советскому

руководство уменьшить усилия по представлению фасада «пролетарского

рай» иностранным социалистам. Многие социалисты и анархисты,

внутренне сосланные или относительно свободные (запрещенные селиться в больших

города) были снова заключены в тюрьму, либо в течение 1937-1938 повторный арест

кампании, или в первые дни после нападения фашистской Германии на СССР в

1941 г. Поскольку их отправляли в лагеря индивидуально, они не могли

обеспечить себе отличный от других заключенных режим.

Многие социалисты и анархисты,

внутренне сосланные или относительно свободные (запрещенные селиться в больших

города) были снова заключены в тюрьму, либо в течение 1937-1938 повторный арест

кампании, или в первые дни после нападения фашистской Германии на СССР в

1941 г. Поскольку их отправляли в лагеря индивидуально, они не могли

обеспечить себе отличный от других заключенных режим.

Составлено 1212 по материалам Звеня исторический альманах , вып.1, 1991.

[1] Скит – относительно изолированная монашеская община в восточном христианстве.

[2] Леонид Яковлевич Лебедев, рабочий, анархист, 19 г.р.00.

Жил в Екатеринославе, арестован 25 ноября 1920 г., осужден на 2

лет заключения в Северных лагерях особого назначения в феврале 1923 года.

В 1925 году сослан в Нарым на три года, после этого не был

разрешено жить в шести крупнейших городах. В 1928 году в

Днепропетровск, где работал машинистом поезда.

возрождение анархистской группы, которая пыталась проводить забастовки, и

действовал только в 1930 г. Первый муж анархиста Тамары Моисеевны

Вегер (род. 189 г.6). — с разных страниц сайта Memo.ru и http://www.katesharpleylibrary.net/b2rcr2

Первый муж анархиста Тамары Моисеевны

Вегер (род. 189 г.6). — с разных страниц сайта Memo.ru и http://www.katesharpleylibrary.net/b2rcr2

[3] Подробнее о расстреле 19 декабря 1923 г. на Соловках лагеря можно найти в статье историка доктора Константина Морозова на http://socialist.memo.ru/anniv/y04/solov2003.htm (на русском языке).

[4] Кампания политических репрессий 1936-1939 гг.

Примечания KSL

В расстрелах 19 декабря были убиты «социалисты Наталья Бауэр, Елизавета Котова, Георгий Катчоровский, Гаврил Билима, Мейер Горелик. Раненые – социалисты Георгий Шик, Всеволод Попов и анархист Леонид Лебедев». ( Письма из российских тюрем , с. 208)

Иван Чарин, кажется, был старостой для анархистов Савватьевского политического скита («Второе отделение»), а Арон Барон — старостой для анархистов Савватьевского острова («Третье отделение»). См. Трагическое шествие стр. 8 ( Бюллетень Объединенного комитета защиты революционеров, заключенных в России , октябрь-ноябрь 1924 г. )

)

От: Составлено 1212 по материалам исторического альманаха «Звеня», выпуск 1, 1991 г. Перевод: — Шарапов.

Захар Прилепин «Монастырь» и Соловецкий лагерь — Пушкинский дом

Питер Лоу опирается на опыт двух писателей, Максима Горького (побывавшего в ГУЛАГе) и Павла Флоренского (находящегося в заключении на Соловках), в своей рецензии на роман Захара Прилепина 2014 года « Монастырь ».Соловецкий монастырь. Изображение предоставлено Вячеславом Додоновым.

В истории советской эпохи и ее лагерей Соловецкий монастырь занимает особенно конфликтное место. Расположенный на севере страны, на одном из Соловецких островов в Белом море, он был местом паломничества православных кающихся за шесть веков до прихода большевиков в 1923, чтобы увидеть, что его удаленность может оказаться полезной для других целей. Когда-то убежище отпавших от благодати монахов, почти отрезанный зимой от остального мира снегом и льдом, монастырский комплекс легко перепрофилировали для новой волны «кающихся» из числа бывших бойцов Белой армии, либеральных политиков. , журналисты и другие противники борющегося раннего советского режима Как один из первых настоящих островов в том, что Александр Солженицын классно назвал «Архипелагом ГУЛАГ», он намекает на то, что вскоре стало повсеместным: сеть лагерей, в которые были отправлены миллионы , и из которого вернулось гораздо меньше.

Когда-то убежище отпавших от благодати монахов, почти отрезанный зимой от остального мира снегом и льдом, монастырский комплекс легко перепрофилировали для новой волны «кающихся» из числа бывших бойцов Белой армии, либеральных политиков. , журналисты и другие противники борющегося раннего советского режима Как один из первых настоящих островов в том, что Александр Солженицын классно назвал «Архипелагом ГУЛАГ», он намекает на то, что вскоре стало повсеместным: сеть лагерей, в которые были отправлены миллионы , и из которого вернулось гораздо меньше.

Однако, если мы посмотрим на ранние годы Соловков, мы обнаружим предположения, что, по крайней мере, в течение короткого времени, его заключенные действительно могли рассматриваться как способные к исправлению и перевоспитанию, а не просто объекты для наказания. Рассказывая о лагере в своей книге « Engineers of the Soul » (2002), Фрэнк Вестерман отметил, что заключенные когда-то пользовались «определенной степенью интеллектуальной свободы. Среди них актеры создали театральную труппу, а музыканты организовали камерный оркестр. В Лагере Особого Назначения была даже своя газета «9».0005 Соловецкая летопись , отредактированная и напечатанная самими арестантами».

Среди них актеры создали театральную труппу, а музыканты организовали камерный оркестр. В Лагере Особого Назначения была даже своя газета «9».0005 Соловецкая летопись , отредактированная и напечатанная самими арестантами».

Несмотря на это, сообщения о суровых условиях и еще более суровых наказаниях продолжали появляться, и если монастырь сейчас частично занят общиной монахов, а само место теперь внесено в список памятников наследия ЮНЕСКО, имя Соловки известен по другим причинам, чем его духовные или архитектурные качества. Не случайно памятники жертвам политических репрессий в СССР и в Москве, и в Санкт-Петербурге представляют собой каменные глыбы с Соловецких островов: первый установлен на Лубянской площади 30 октября 19 г.90 в день, который впоследствии стал Днем памяти жертв политических репрессий в России, а последний установлен на Троицкой площади в Санкт-Петербурге в 2002 году. созданные для документирования и исследования государственных репрессий, теперь чаще становятся объектом официального порицания, чем поддержки. Тем не менее, ежегодное «Возвращение имен» 29 октября, когда вспоминают жертв советского террора, все еще проходит у камня перед Лубянкой, символически приближая частичку лагерной системы к самому порогу лагеря. НКВД, КГБ, да и нынешняя штаб-квартира ФСБ.

Тем не менее, ежегодное «Возвращение имен» 29 октября, когда вспоминают жертв советского террора, все еще проходит у камня перед Лубянкой, символически приближая частичку лагерной системы к самому порогу лагеря. НКВД, КГБ, да и нынешняя штаб-квартира ФСБ.

Комната, полная уголовников, читающих газеты, могла бы выглядеть свидетельством проводимой в жизнь политики реформы образования, но все они якобы держали газеты вверх ногами, как бы предупреждая Горького, что не все в порядке…

Один Попытка сформировать нарратив вокруг Соловков была предпринята в июне 1929 года. Уговорив Сталина оставить свое добровольное отступление в Италии и по крайней мере посетить СССР, если (пока) не вернуться туда навсегда, Максим Горький отправился в остров, чтобы увидеть или показать, насколько хорошо он, как и сама страна, работает. В духе обманчиво упорядоченных «Потемкинских деревень», которые полтора века назад показывали императрице Екатерине Великой, его турне было классическим случаем сценического режиссуры, в котором сменявшие друг друга образцовые заключенные давали достаточно доказательств того, как лагерь превращал их в ценных советских граждан.

По крайней мере, это одна версия. В версии Александра Солженицына о визите произошло совсем другое. Когда его охранники-чекисты провожали его из казармы в казарму, подбрасывались тонкие подсказки, чтобы предупредить Горького о том, что не все в порядке. Комната, полная уголовников, читающих газеты, могла показаться наблюдателю свидетельством политики реформы образования в действии, но все они якобы держали газеты вверх ногами, как бы предупреждая Горького, который на самом деле отобрал одну газету у заключенного, и вернули его вверх ногами – к тому, что что-то неладно. В детском бараке один из мальчиков высказался, пообещав рассказать Горькому (наедине) правду о том, что происходит в лагере. Горький якобы полтора часа беседовал с мальчиком, собирая списки уже ставших обычными несправедливостей и пыток.

Максим Горький (второй слева) на Соловках, июнь 1929 г.

Если и была надежда, что этот разговор побудит Горького осудить увиденное, то она была тщетной. Никаких публичных доносов после встречи не последовало (Солженицын записывает, что неназванный мальчик был расстрелян после отъезда Горького), а Горький расписался в книге посетителей (сделанной специально для своего визита, так как в ближайшее время на Соловки никто не собирался приезжать), в которой говорилось о его восхищение тем, как «неутомимые стражи Революции могут в то же время быть удивительно смелыми творцами культуры». Если у него и были личные оговорки, то они не были такого характера, чтобы помешать его восторженным похвалам попасть в советские и западные СМИ. В последующие годы Горький стал рассматривать способность режима «перевоспитывать» заключенных как одно из своих величайших достижений. Он возьмет на себя главную роль в «совместном» томе 9.0005 Беломор (1935 г.), повествующий о строительстве Беломорканала, грандиозном проекте, на котором погибли тысячи заключенных, многие из которых были переведены на стройплощадку с самих Соловков.

Никаких публичных доносов после встречи не последовало (Солженицын записывает, что неназванный мальчик был расстрелян после отъезда Горького), а Горький расписался в книге посетителей (сделанной специально для своего визита, так как в ближайшее время на Соловки никто не собирался приезжать), в которой говорилось о его восхищение тем, как «неутомимые стражи Революции могут в то же время быть удивительно смелыми творцами культуры». Если у него и были личные оговорки, то они не были такого характера, чтобы помешать его восторженным похвалам попасть в советские и западные СМИ. В последующие годы Горький стал рассматривать способность режима «перевоспитывать» заключенных как одно из своих величайших достижений. Он возьмет на себя главную роль в «совместном» томе 9.0005 Беломор (1935 г.), повествующий о строительстве Беломорканала, грандиозном проекте, на котором погибли тысячи заключенных, многие из которых были переведены на стройплощадку с самих Соловков.

В своем увлечении Каналом и памятной книгой, которую он курировал, Горький привел пример новой обязанности писателя восхвалять советскую действительность, хотя и упускал из виду ужасные условия и высокую смертность, в которых она, как и большая часть Советского Союза была достигнута. К этому времени его уговорили навсегда вернуться в СССР, и, возможно, подарок государства в виде дачи, таунхауса в Москве и положение фактического господства в мире советской литературы облегчили Горькому поиск положительных моментов. в таких проектах. По резкой иронии судьбы, к концу своей жизни стареющий и все более ослабевающий писатель будет фактически привязан к дому и будет получать все свои «новости» жизни в СССР из версии 9.0005 «Правда », составленная специально для него, с неизменно положительными репортажами вместо террора, которому теперь подвергалось остальное население.

К этому времени его уговорили навсегда вернуться в СССР, и, возможно, подарок государства в виде дачи, таунхауса в Москве и положение фактического господства в мире советской литературы облегчили Горькому поиск положительных моментов. в таких проектах. По резкой иронии судьбы, к концу своей жизни стареющий и все более ослабевающий писатель будет фактически привязан к дому и будет получать все свои «новости» жизни в СССР из версии 9.0005 «Правда », составленная специально для него, с неизменно положительными репортажами вместо террора, которому теперь подвергалось остальное население.

В своем раннем повествовании лагерь на Соловках был основан на модели, в которой приговор государства был не просто наказанием, а возможностью показать, что преступники могут найти потенциал для новой жизни в своем приговоре…

Соловки, таким образом, имеют тенденцию стирать грань между «настоящим» и реалистическим в сознании писателей. Как и многое другое в первые годы Советского Союза, это мощное исследование того, чем может быть мир «альтернативных фактов» или «фальшивых новостей» — напоминание, если оно нам понадобится, о том, какой может быть реальность. манипулируют в политических целях. Подобное размытие лежит в основе романа Захара Прилепина 9.0005 Монастырь , изданный в России в 2014 году и лауреат премии «Большая книга» того года, который теперь доступен на английском языке благодаря переводу Николая Котаря для Glagoslav Publications. Прилепин, чья собственная карьера писателя и политического деятеля делает его проблематичной фигурой в современной русской литературе, опирается на ряд традиций в построении своего длинного романа, но в конечном итоге оставляет читателя неуверенным в том, сколько содержания содержится в романе. книга реальна или выдумана. Его использование Соловков имеет как исторический, так и современный резонанс.

манипулируют в политических целях. Подобное размытие лежит в основе романа Захара Прилепина 9.0005 Монастырь , изданный в России в 2014 году и лауреат премии «Большая книга» того года, который теперь доступен на английском языке благодаря переводу Николая Котаря для Glagoslav Publications. Прилепин, чья собственная карьера писателя и политического деятеля делает его проблематичной фигурой в современной русской литературе, опирается на ряд традиций в построении своего длинного романа, но в конечном итоге оставляет читателя неуверенным в том, сколько содержания содержится в романе. книга реальна или выдумана. Его использование Соловков имеет как исторический, так и современный резонанс.

На первый взгляд, Монастырь знаком читателям русской литературы с рассказа Федора Достоевского 1860 года о его заточении в Мёртвом доме . Это рассказ о продвижении заключенного — история о путешествии Артема Горяинова в лагерную систему и его попытках выжить в ней. Через него мы видим множество других заключенных, охранников и администраторов, каждый из которых имеет свое место в Соловецком мире и чье состояние растет или падает в зависимости от их действий или действий других.

Прилепин признает, что в своем раннем повествовании лагерь на Соловках был основан на модели, согласно которой вынесение государством приговора преступнику было не просто наказанием за совершенные преступления, но возможностью показать, что столь же масштабные социальные преобразования были возможны при большевистском правлении. режима, так что те, кто виновен в преступлениях внутри общества, действительно могли найти потенциал для новой жизни в своем приговоре. Что может быть более просвещенным для такой группы, как большевики, чье собственное коллективное и индивидуальное прошлое часто определялось ссылкой или каторгой, чем предоставить каждому заключенному шанс однажды вернуться в общество лучшим человеком, чем когда они были изгнаны? от него?

Заключенные на Соловках, конец 1920-х гг.

Однако к концу 1920-х годов, когда происходит действие романа Прилепина, цель лагеря приобрела более мрачный оттенок. Некоторое его раннее просветление сохранилось, но были явные признаки более сурового климата. Эти признаки появились не сразу. Даже в октябре 1934 года, когда на Соловки после года пребывания в дальневосточных лагерях прибыл священнослужитель, писатель и философ Павел Флоренский, еще оставалось место для чего-то большего, чем каторга. В письмах Флоренского из лагеря записаны его исследования возможного извлечения йода и агара из морских водорослей. Он с энтузиазмом включился в эту работу, и вскоре в лагере появилась собственная фабрика и производственная инфраструктура. Во время Второй мировой войны йод, очищенный на Соловках, спас жизнь многим советским солдатам.

Некоторое его раннее просветление сохранилось, но были явные признаки более сурового климата. Эти признаки появились не сразу. Даже в октябре 1934 года, когда на Соловки после года пребывания в дальневосточных лагерях прибыл священнослужитель, писатель и философ Павел Флоренский, еще оставалось место для чего-то большего, чем каторга. В письмах Флоренского из лагеря записаны его исследования возможного извлечения йода и агара из морских водорослей. Он с энтузиазмом включился в эту работу, и вскоре в лагере появилась собственная фабрика и производственная инфраструктура. Во время Второй мировой войны йод, очищенный на Соловках, спас жизнь многим советским солдатам.

Йодный завод на Соловках был эмблемой пенитенциарной системы, которая была в буквальном смысле продуктивной как для отдельных лиц, так и для государства. Однако на протяжении Монастырь Прилепин использует время, проведенное Артемом на Соловках, чтобы наметить совсем другой переход. В мире вокруг Артёма повестка дня стала более карательной; лаборатории и дискуссионные группы закрыты; перспектива реформ не продвигается и не признается. Лагерь становится моделью постоянно растущей системы ГУЛАГа, а не напоминанием об устаревшей модели социального возрождения.

Лагерь становится моделью постоянно растущей системы ГУЛАГа, а не напоминанием об устаревшей модели социального возрождения.

Флоренский увидел эту перемену прямо во время приговора. Его письма (хранящиеся в архиве КГБ) показывают его интерес к жизни птиц и растений на островах, а также к наблюдениям за северным сиянием. Однако он всегда находился под пристальным наблюдением, и когда подслушивали, как он обсуждал возможность начала новой войны (как и предсказывал Троцкий), его тут же обвинили в «контрреволюционной агитации». Его последнее письмо к семье от 4 июня 1937 года, перепечатанное в журнале Виталия Шенталинского «9».0005 Литературный архив КГБ (1995) наполнен ощущением потери и тревоги:

Все и все ушли. В последние дни меня назначили ночным сторожем, охраняющим нашу продукцию на бывшем йодном заводе. […] Жизнь угасла, и мы больше, чем когда-либо прежде, чувствуем себя отрезанными от материка. Уже 6 утра. Снег сыплет, и бешеный ветер крутит его по кругу.

Разбитые вентиляционные форточки стучат в пустых комнатах, когда врывается ветер. До меня доносятся тревожные крики чаек. Всем своим существом я чувствую ничтожность человека, его дел и всех его стремлений.

В этом смысле роман Прилепина напоминает читателю, что даже если и остались слабые следы почти исчезнувших ценностей, то большая часть того, что было показано Горькому, к моменту его визита уже была фикцией. Со своей стороны, Прилепин опирается на традицию «лагерного письма», в которой Солженицын и Шаламов признаются ключевыми фигурами, а множество других мемуаров и рассказов подкрепляют достоверность их произведений. Тем не менее, это любопытный подход, если учесть, что сам Прилепин был публичным критиком не только этого самого жанра, но и того, как настоящее России уделяет слишком много внимания той главе своего прошлого, которую представляет ГУЛАГ. Учитывая его долгое членство в Национал-большевистской партии России, его поддержку политики Владимира Путина на Украине (поддержка, которая в какой-то момент дошла до его личного надзора за «финансированием» боевого батальона) и собственную враждебность Путина к работе таких групп, как «Мемориал», путешествие Прилепина в прошлое — это не просто очередное напоминание о бесчинствах первых советских лет. Артем редко проявляет качества, которые позволили бы ему быть одной из сочувствующих жертв, захваченных нарастающим террором советской жизни. Он осужденный убийца, и если он заинтересован в выживании, его не волнуют моральные принципы системы, по которой он был осужден. В романе есть место для мыслей более интеллектуальных заключенных, но мало указаний на то, что Артему лучше удается взаимодействовать с ними. Он выживает: вот и все.

Артем редко проявляет качества, которые позволили бы ему быть одной из сочувствующих жертв, захваченных нарастающим террором советской жизни. Он осужденный убийца, и если он заинтересован в выживании, его не волнуют моральные принципы системы, по которой он был осужден. В романе есть место для мыслей более интеллектуальных заключенных, но мало указаний на то, что Артему лучше удается взаимодействовать с ними. Он выживает: вот и все.

Самому Флоренскому повезло меньше. В июне 1937 года лагерь был снова реорганизован, йодный завод закрылся, а новые сотрудники НКВД превратили его в настоящую тюрьму. Во второй половине 1937 г. большинство заключенных было вывезено и расстреляно, хотя обстоятельства смерти Флоренского долгие годы были окутаны тайной. По разным слухам, он был расстрелян на войне в лагере на Колыме (солженицын писал в 1970-х годах, что это так), утонул на барже, везущей его с Соловков, или убит сокамерниками в каком-то другом месте. Получил доступ к архивам КГБ в начале 19В 90-е годы Шенталинский наконец отыскал в архиве КГБ отчет о том, что Флоренский действительно был казнен на Соловках 8 декабря 1937 года. Обрамление повествования «Монастырь » представляет собой автобиографическое введение, в котором он сообщает читателю, что суть романа по сути является пересказом серии историй, рассказанных прадедом Прилепина (переданных Прилепину, в свою очередь, его дедом ), вспоминая собственное заточение на Соловках в то время, когда происходит действие романа. Таким образом, ее персонажи предстают перед нами как реальными людьми, так и фигурами в художественном тексте. Этому противопоставляется в конце транскрипция «дневника» жены надзирателя, с которой у Артема роман в рамках повествования, и ряд исторических заметок, прослеживающих характеры персонажей за рамками повествования и в более поздние периоды повествования.30 с. К тому времени нам сообщают (при прадеде Прилепина как авторитете за правдивость утверждения), что Артём уже был мертв, «убит бандитами в лесу», когда остановился купаться у озера.

Обрамление повествования «Монастырь » представляет собой автобиографическое введение, в котором он сообщает читателю, что суть романа по сути является пересказом серии историй, рассказанных прадедом Прилепина (переданных Прилепину, в свою очередь, его дедом ), вспоминая собственное заточение на Соловках в то время, когда происходит действие романа. Таким образом, ее персонажи предстают перед нами как реальными людьми, так и фигурами в художественном тексте. Этому противопоставляется в конце транскрипция «дневника» жены надзирателя, с которой у Артема роман в рамках повествования, и ряд исторических заметок, прослеживающих характеры персонажей за рамками повествования и в более поздние периоды повествования.30 с. К тому времени нам сообщают (при прадеде Прилепина как авторитете за правдивость утверждения), что Артём уже был мертв, «убит бандитами в лесу», когда остановился купаться у озера.

В конце этих «записок» Прилепин размышляет, какой был бы эффект, если бы он «посмотрел на все происшедшее с другой точки зрения», глазами другого персонажа и с Артемом на полях сюжет.