Восточный и Западный фронт, таблица основных событий

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 441.

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 441.

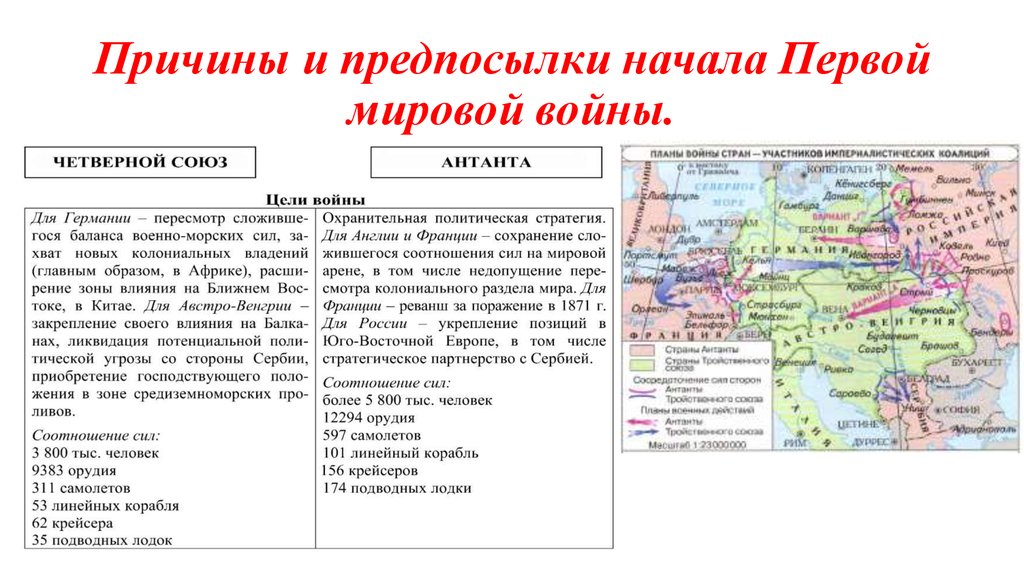

Первая мировая война является второй по масштабу и жесткости в мировой истории. Она длилась 4 года и 3 месяца, в нее оказались втянуты 38 государств. Война привела к крушению трех европейских и одной азиатской империй. На карте мира появились новые государства и война стала границей между Новым и Новейшим временем. Основными ее фронтами были Восточный и Западный в Европе: подробнее о событиях западного и восточного фронтов читайте в этой статье.

Появление фронтов

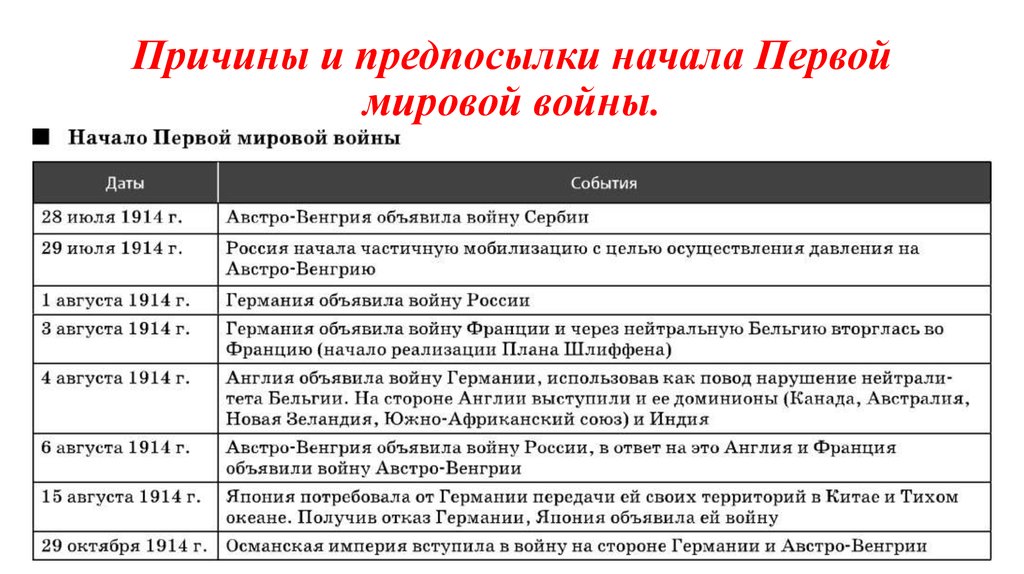

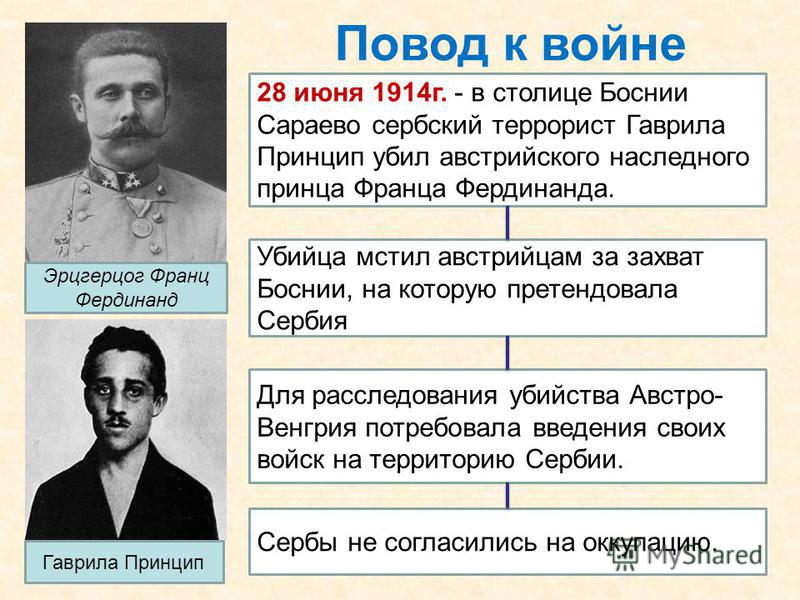

Первая мировая началась с объявления войны Сербии со стороны Австро-Венгрии, следовательно, первым фронтом стал Балканский, который позже превратился в Салоникский.

1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи и, таким образом, появился Восточный фронт. Со стороны России он изначально включал в себя Северо-Западный и Юго-Западный фронты.

3-4 августа Германия объявила войну Франции и Бельгии. Эта небольшая страна по сути просто попалась по пути немецкой армии к Парижу. В ответ на это в войну вступила Великобритания. Таким образом, на карте появился Западный фронт. По времени он просуществовал дольше всех, с августа 1914 до ноября 1918. Западный фронт проходил по двух территории Бельгии и Франции. Первая страна была практически полностью оккупирована Германией. Только осенью 1918 англо-французским войскам удалось освободить заметную ее часть.

Рис. 1. Первая мировая в Европе карта.Западный фронт

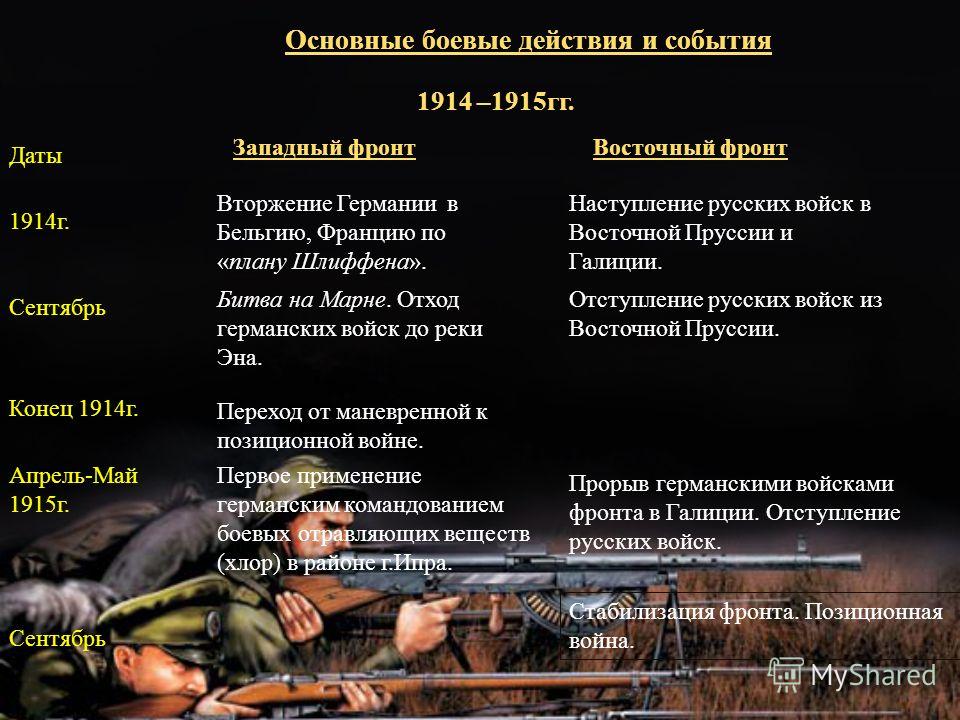

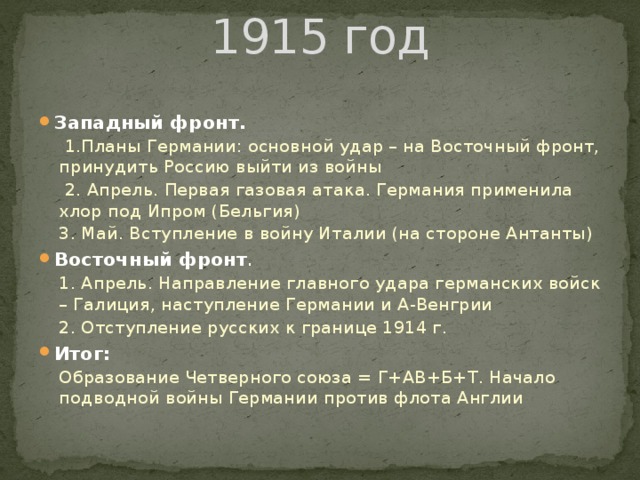

В 1914 году основным событием на этом фронте стало наступление немецкой армии. Следуя довоенному плану, немецкое командование предполагало на 40 день боев взять Париж и повторить успех франко-прусской войны 1870-1871 годов.

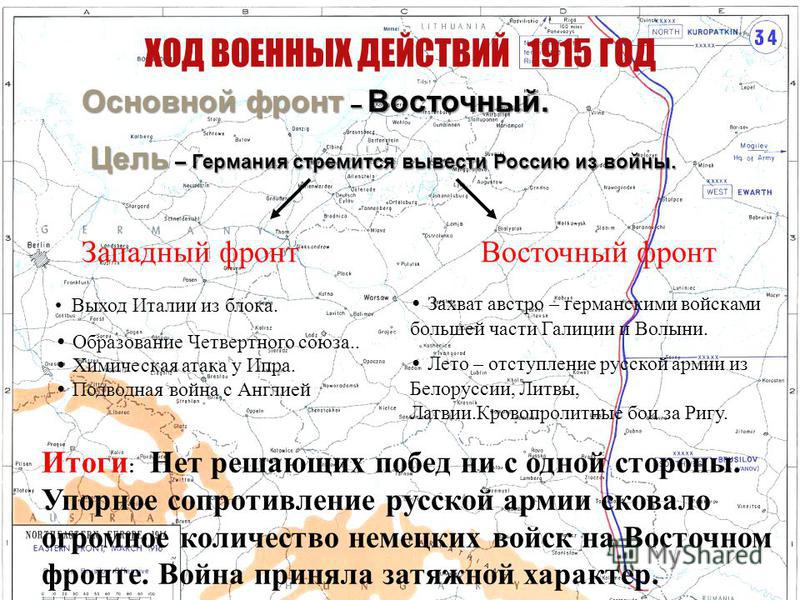

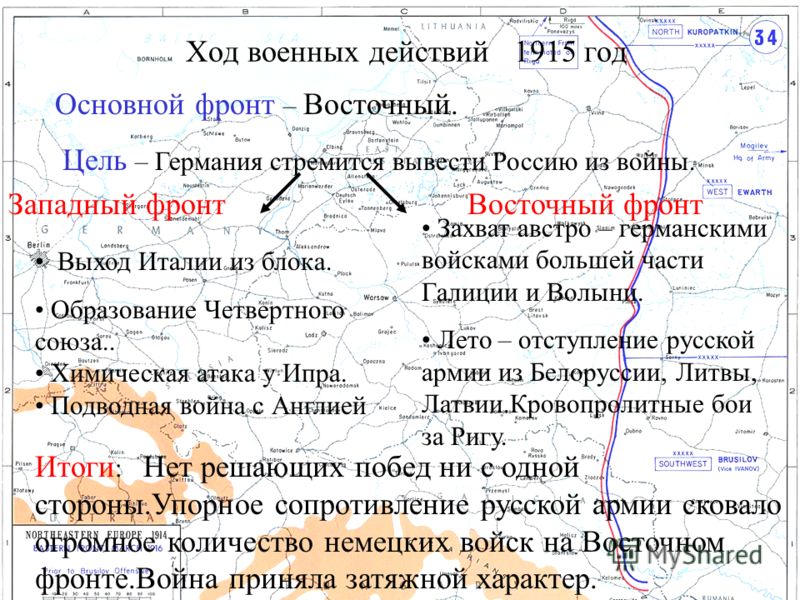

В 1915 году на Западном фронте крупных сражений не происходило. Немецкое командование направило основные силы против России. Самым запоминающимся событием 1915 года можно считать немецкую газовую атаку под Ипром. Немцы впервые в истории применили отравляющие газы, нанесли успех англичанам и французам, но развить успех не смогли. Также произошло два сражения в регионе Артуа на северо-востоке Франции, в мае и сентябре, но продвижение было незначительным, в пределах нескольких километров.

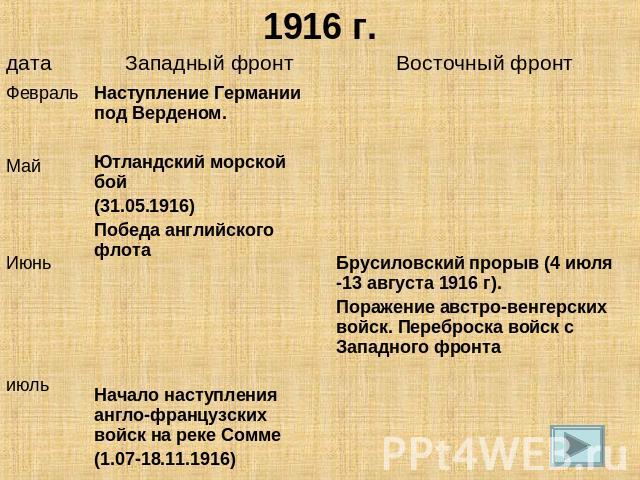

В 1916 на Западном фронте прошли два крупных и длительных сражения:

- Под Верденом. Наступала немецкая армия в восточной части фронта, оно длилось 10 месяцев, с февраля до декабря.

- На реке Сомма. Сражение длилось с июля по ноябрь. Наступали англичане и французы.

Они впервые в мировой истории войн были применены танки.

Они впервые в мировой истории войн были применены танки.

Ни одного из этих сражений, несмотря на огромное количество использованных войск и техники не привело к заметным изменениям в линии Западного фронта.

В 1917 линия фронта практически не изменилась, несмотря на то, что в войну вступили США и англичане и французы массово стали применять танки. В апреле 1917 произошла “бойня Нивеля” – самое крупное сражение Первой мировой войны по количеству участников. В июне было успешное для британцев сражение у деревни Месен в Бельгии, а в конце ноября – около города Камбре. Англичане и французы использовали в нем почти 500 танков, но заметных успехов не достигли.

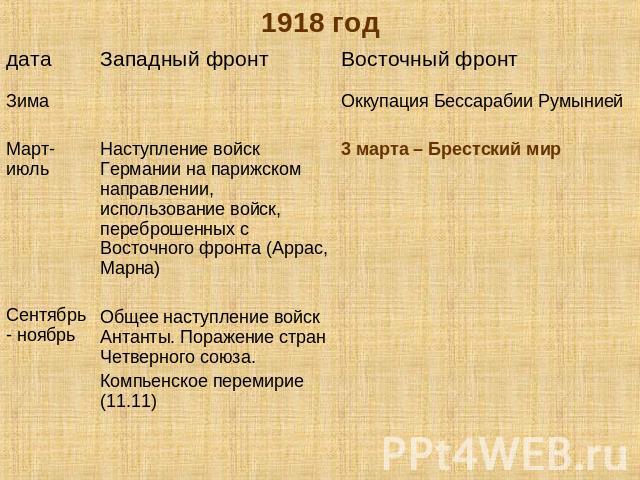

В 1918 году немецкая армия последний раз попыталась захватить Париж. Июльское наступление не принесло успехов и в августе англичане, французы и американцы нанесли контрудар. Развивая наступление, они принудили Германию к перемирию 11 ноября, которое и окончило эту войну.

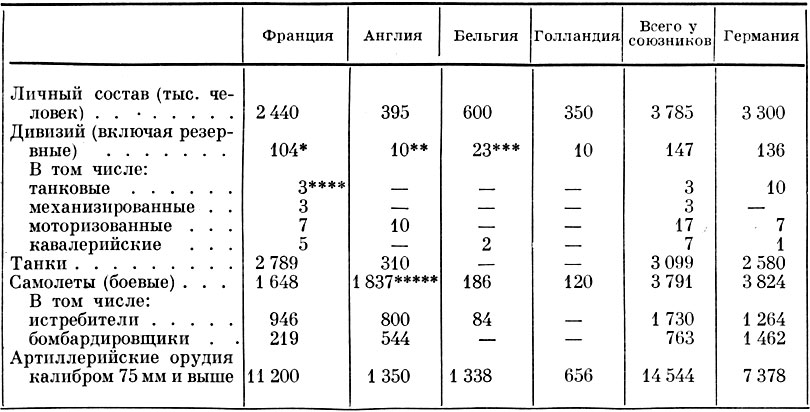

На Западном фронте против немецкой армии воевали не только французы, но и англичане, бельгийцы, португальцы, американцы (в 1918 году), экспедиционный корпус из России и воинские подразделения из французских и британских колоний.

Восточный фронт

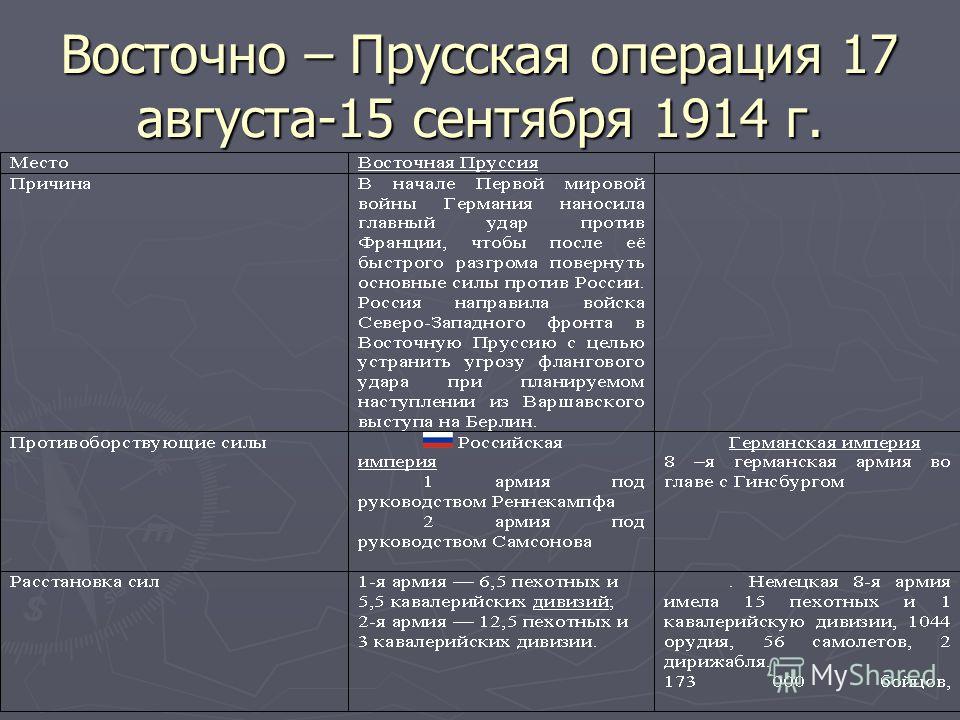

В августе 1914 наступления на Восточном фронте начало русская армия. Против немцев в Восточной Пруссии и против австро-венгров в Галиции. Первое оказалось неудачным, а по итогам второго австрийцы были разгромлены и потеряли значительную часть своей территории, в том числе, крупный город Львов.

В сентябре-ноябре активные бои шли в польских землях западнее Вислы. Немецкая армия пыталась взять Варшаву, а австро-венгерская – Ивангород. В результате, они потерпели неудачу, но к началу декабря, несмотря на отступление, удержали за собой Ченстохову и еще нескольких польских городов в самых западных губерниях Российской империи.

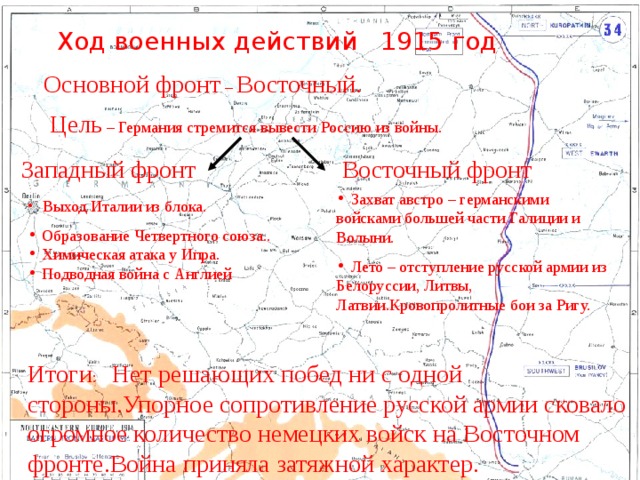

1915 год для России начался относительно успешно. В марте удалось взять крепость Перемышль, в плен попал крупный австро-венгерский гарнизон. Однако, 1 мая немецкая армия начала наступление от города Горлице на восток, а русская, из-за нехватки снарядов и винтовок, стала отступать. Эти события вошли в историю Первой мировой войны как “Великое отступление”. К началу октября немцы и австро-венгры смогли занять польские губернии, Литвы, Волынь, почти всю Галицию (кроме Тернополя), западную Беларусь и южные районы современной Латвии. Линия фронта прошла по линии Рига-озеро Нарочь-Барановичи-Пинск-Тернополь.

К началу октября немцы и австро-венгры смогли занять польские губернии, Литвы, Волынь, почти всю Галицию (кроме Тернополя), западную Беларусь и южные районы современной Латвии. Линия фронта прошла по линии Рига-озеро Нарочь-Барановичи-Пинск-Тернополь.

На этих рубежах она и осталась до осени 1917 года. Исключением стало только Юго-Западный фронт, где летом 1916 года русская армия провела свое самое успешное наступление за всю войну – Брусиловский прорыв. Его результатом стало освобождение части Волыни (около города Луцка) и занятия части Буковины (Черновцы) и Галиции (Ивано-Франковск). В конце августа 1916 года в войну вступила Румыния. Ее армия вскоре потерпела поражение и сдала Бухарест, поэтому к началу 1917 года Восточный фронт удлинился еще на несколько сотен километров по линии Черновцы-Яссы-дельта Дуная.

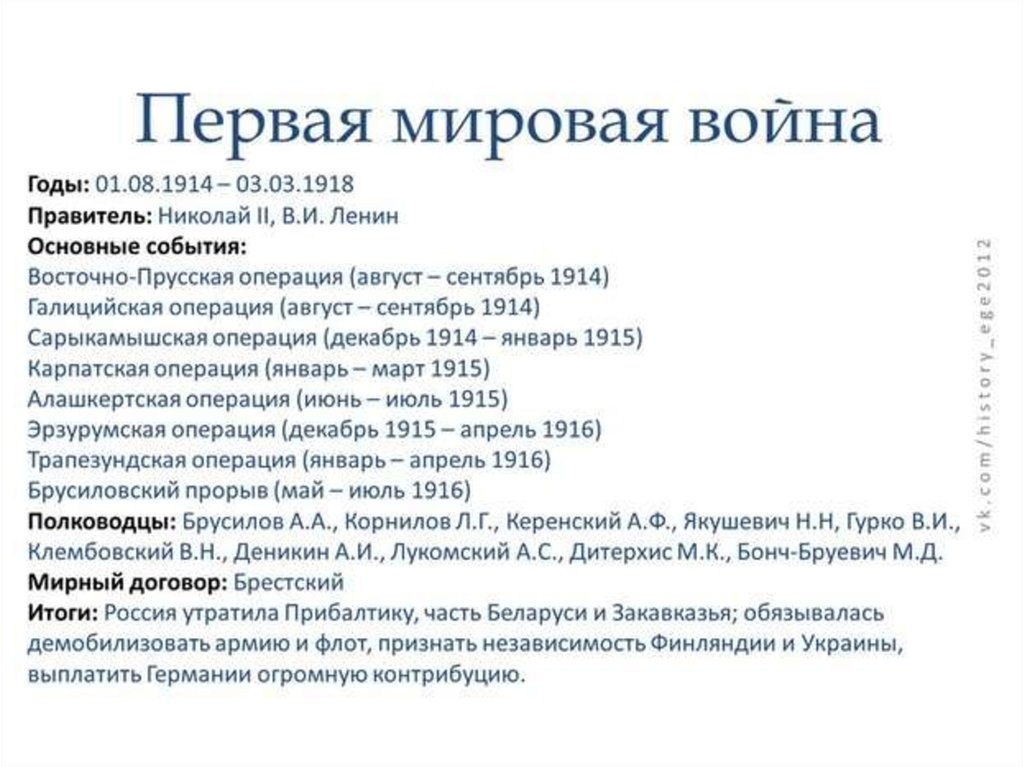

В 1917 боевые действия на Восточном фронте развивались вяло из-за февральской революции в России. Летнее наступление в июне 1917 стало по сути последним для русской армии. На короткий период удалось взять город Калуш, но вскоре армия оставила не только его, но захваченные в 1916 году Черновцы. После Октябрьской революции начались переговоры и мире и 3 марта 1918 года большевики подписали Брестский мир, который по сути и положил конец участию России в Первой мировой войне.

На короткий период удалось взять город Калуш, но вскоре армия оставила не только его, но захваченные в 1916 году Черновцы. После Октябрьской революции начались переговоры и мире и 3 марта 1918 года большевики подписали Брестский мир, который по сути и положил конец участию России в Первой мировой войне.

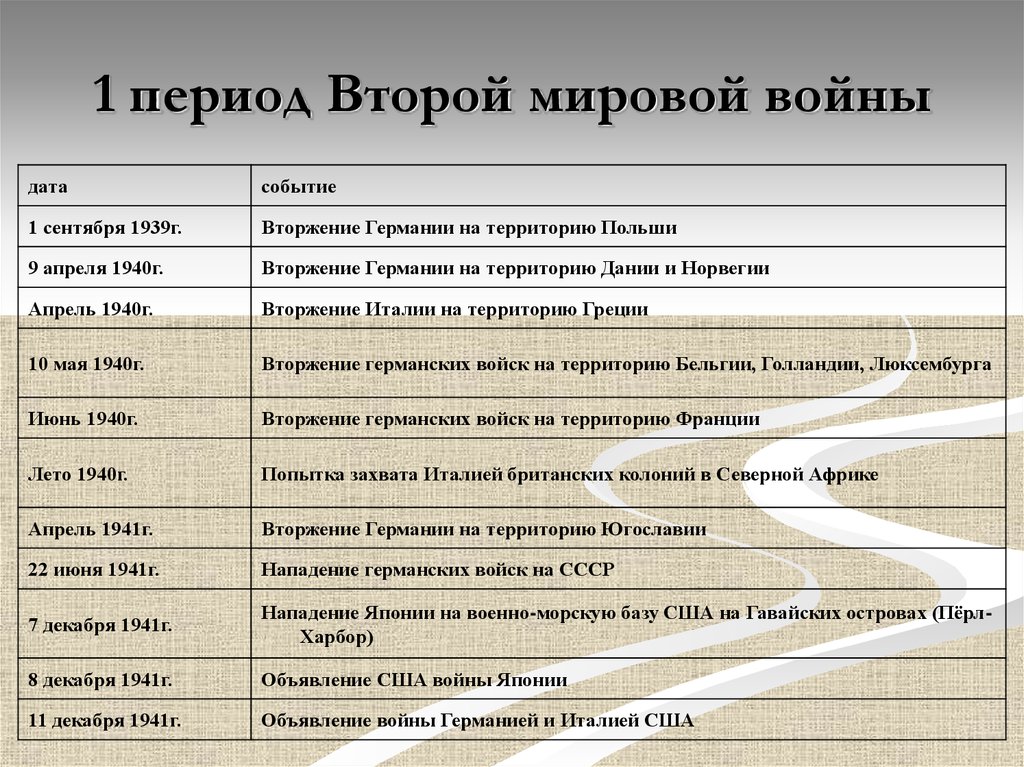

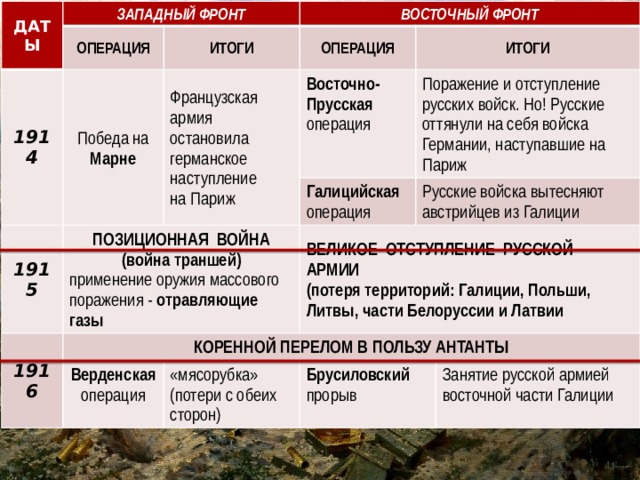

Таблица Первая Мировая: Западный и Восточный фронт

Год | Западный фронт | Восточный фронт |

1914 | Приграничное сражение, битва на Марне | Восточно-Прусская операция, Галицийская битва |

1915 | Битва при Артуа, газовая атака под Ипром | Взятие Перемышля, Великое отступление |

1916 | Битва за Верден, битва на Сомме | Брусиловский прорыв |

1917 | Бойня Нивеля, битва у Камбре | Летнее наступление |

1918 | Наступление немецкой армии на Париж, контрнаступление англичан, французов и американцев | Брестский мир |

Что мы узнали?

Западный и Восточный фронты Первой мировой войны стали основными в 1914-1918. На них произошли все ключевые сражения и погибло больше всего людей, несколько миллионов, а еще миллионы стали калеками. Именно на этих фронтах впервые были использованы различные военные новинки – танки, газ иприт, огнеметы.

На них произошли все ключевые сражения и погибло больше всего людей, несколько миллионов, а еще миллионы стали калеками. Именно на этих фронтах впервые были использованы различные военные новинки – танки, газ иприт, огнеметы.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Сергей Маликов

9/10

Владимир Михальчук

8/10

Оценка доклада

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 441.

А какая ваша оценка?

Кавказский фронт Первой мировой войны

Продвижение русских войск в 1914—1917

Боевые действия в 1914

Боевые действия в 1915—1916

Боевые действия в 1918

Кавказский фронт — оперативно-стратегическое объединение русских войск на Кавказском ТВД Первой мировой войны. Организационно оформлен в апреле 1917 на базе Кавказской армии. Официально прекратил существование в марте 1918 в связи с подписанием Советской Россией Брестского мирного договора.

На начальном этапе главнокомандующим Кавказской армии был генерал от кавалерии И. И. Воронцов-Дашков.

В апреле — июне 1917 фронтом командовал генерал от инфантерии Н. Н. Юденич, в июне — декабре 1917 — генерал от инфантерии М. А. Пржевальский, в декабре 1917 — марте 1918 — генерал-майор Е. В. Лебединский.

Содержание

|

1914

Позиции русской армии под Сарыкамышем2 августа 1914 был подписан германо-турецкий союзный договор, по которому турецкая армия фактически отдавалась под руководство германской военной миссии, и объявлена мобилизация. Однако в то же время турецкое правительство опубликовало декларацию о нейтралитете. 10 августа в Дарданеллы вошли немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау», ушедшие от преследования британского флота в Средиземном море. С появлением этих кораблей не только турецкая армия, но и флот оказались под командованием немцев. 9 сентября турецкое правительство объявило всем державам, что оно приняло решение отменить режим капитуляций (особое правовое положение иностранных граждан).

9 сентября турецкое правительство объявило всем державам, что оно приняло решение отменить режим капитуляций (особое правовое положение иностранных граждан).

Тем не менее большинство членов турецкого правительства, в том числе великий визирь, всё ещё выступали против войны. Тогда военный министр Энвер-паша вместе с немецким командованием начал войну без согласия остальных членов правительства, поставив страну перед свершившимся фактом. 29 и 30 октября 1914 турецкий флот обстрелял Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. 2 ноября 1914 Россия объявила Турции войну. 5 и 6 ноября за ней последовали Англия и Франция. Таким образом на Азиатском ТВД возник Кавказский фронт между Россией и Турцией.

Боевое искусство генералов оттоманской армии и её организация уступали по своему уровню Антанте, однако военные действия на Кавказском фронте были способны отвлечь часть русских сил с фронтов в Польше и Галиции и обеспечить победу германской армии, даже ценой поражения Оттоманской империи. Именно с этой целью Германия обеспечивала турецкую армию необходимыми для ведения войны военно-техническими ресурсами, а Оттоманская империя предоставила свои людские ресурсы, задействовав на русском фронте 3-ю армию, которую на начальном этапе возглавил сам военный министр Энвер-паша (начальник штаба — немецкий генерал Ф. Бронзарт фон Шеллендорф). 3-я армия, насчитывавшая около 100 батальонов пехоты, 35 эскадронов конницы и до 250 орудий, занимала позиции от черноморского побережья до Мосула, при этом основная часть сил была сконцентрирована на левом фланге против русского Кавказского фронта.

Именно с этой целью Германия обеспечивала турецкую армию необходимыми для ведения войны военно-техническими ресурсами, а Оттоманская империя предоставила свои людские ресурсы, задействовав на русском фронте 3-ю армию, которую на начальном этапе возглавил сам военный министр Энвер-паша (начальник штаба — немецкий генерал Ф. Бронзарт фон Шеллендорф). 3-я армия, насчитывавшая около 100 батальонов пехоты, 35 эскадронов конницы и до 250 орудий, занимала позиции от черноморского побережья до Мосула, при этом основная часть сил была сконцентрирована на левом фланге против русского Кавказского фронта.

Для России Кавказский ТВД был второстепенным по сравнению с Западным фронтом — однако России следовало опасаться попыток Турции вернуть контроль над крепостью Карс и Батумским портом, которые Турция утратила в конце 1870-х гг.

Война на Кавказском ТВД велась обеими сторонами в крайне тяжёлых условиях снабжения войск — горная местность и необеспеченность путями сообщения, особенно железными дорогами, усиливала значение контроля над черноморскими портами в этом районе (в первую очередь, Батумом и Трабзоном).

Перед началом боевых действий Кавказская армия была рассредоточена на две группы в соответствии с двумя главными операционными направлениями:

- Карское направление (Карс — Эрзерум) — ок. 6 дивизий в районе Ольты — Сарыкамыш,

- Эриванское направление (Эривань — Алашкерт) — ок. 2 дивизий и конница в районе Игдыря.

Фланги прикрывались небольшими самостоятельными отрядами из пограничной стражи, казаков и ополчения: правый фланг — направление вдоль Черноморского побережья к Батуму, а левый — против курдских районов, где с объявлением мобилизации турки начали формировать курдскую иррегулярную конницу, и персидского Азербайджана.

В ноябре 1914 русская армия, перейдя турецкую границу, развернула наступление в полосе до 350 км, но, натолкнувшись на сопротивление противника, была вынуждена перейти к обороне.

В декабре 1914 — январе 1915 в ходе Сарыкамышской операции русская Кавказская армия остановила наступление турецких войск на Карс, а затем и наголову разгромила их.

1915

В феврале-апреле 1915 года русская и турецкие армии приводили себя в порядок. Бои имели локальный характер. К концу марта русская армия отчистила от турок южную Аджарию и всю Батумскую область.

Русская армия имела задачу вытеснить турок из района Батума и вести наступление в Персидском Азербайджане с целью поддержать русское влияние в Персии. Турецкая армия, выполняя план германо-турецкого командования по развертыванию «джихада» (священной войны мусульман против неверных), стремились вовлечь Персию и Афганистан в открытое выступление против России и Англии и наступлением на эриванском направлении добиться отторжения от России бакинского нефтеносного района. В конце апреля в Персидский Азербайджан вторглись конные отряды турецкой армии. В тылу турецкой армии восстало армянское население, турецкая дивизия, брошенная на подавления восстания окружила армян в городе Ван.

Чтобы помочь восставшим и с целью выдворить турок из Персидского Азербайджана, 4-й Кавказкий корпус русской армии перешел в наступление. Турки отступили, русской армией были захвачены важные населенные пункты. Русские войска отчистили от турок обширную территорию продвинувшись на 100 км. Это сражение получило название Ванское сражение. В июле русские войска отразили наступление турецких войск в районе озера Ван, уступив при этом часть территории (Алашкертская операция). Боевые действия распространились на территорию Персии.

Турки отступили, русской армией были захвачены важные населенные пункты. Русские войска отчистили от турок обширную территорию продвинувшись на 100 км. Это сражение получило название Ванское сражение. В июле русские войска отразили наступление турецких войск в районе озера Ван, уступив при этом часть территории (Алашкертская операция). Боевые действия распространились на территорию Персии.

30 октября русские войска высадились в порту Энзели, к концу декабря разгромили протурецкие вооружённые отряды и взяли под контроль территорию Северной Персии, предотвратив выступление Персии против России и обеспечив левый фланг Кавказской армии.

Курдское ополчение

1916

Турецкое командование не имело четкого плана войны на 1916 год, Энвер-паша предлагал германскому командованию даже перебросить турецкие войска, освободившиеся после Дарданельской операции, на Изонцо или в Галицию. Действия русской армии в 1916 вылились в три операции: Эрзерумскую, Трапезундскую и Огнотскую.

Русское командование опасаясь, что эти войска будут переброшены на Кавказский фронт приняло решение разбить турецкую армию до подхода подкреплений. Наступление русских сил началось в январе, благодаря внезапности, они вышли туркам в тыл. Турецкая армия была вынуждена отступать, 20 января русские войска подошли к Эрзеруму, главнокомандующий Кавказской армией великий князь Николай Николаевич принял решение с ходу взять эту крепость.

Трофейное турецкое орудие во взятом русскими войсками Эрзуруме. Начало 1916

Русские войска начали штурм 29 января. Уже к 30 января они овладели 2 фортами. 3 февраля Эрзерум был взят, турецкая армия отступила, она потеряла до 50 % личного состава, и почти всю артиллерию. В то время как русская армия в ходе этой операции потеряла всего до 10 % личного состава.

Действия русских войск на других направлениях имели также успехи: русские войска подошли к Трабзону, выйграли сражение у Битлиса. Весенняя распутица не дала русским частям уничтожить полностью отступавшую из Эрзерума турецкую армию, однако на побережье Черного моря весна наступает раньше и русская армия начала там активные действия.

Русская армия 5 апреля после ряда успешных боев заняла порт на Черном море — Трапезунд.

Район освобождённой от турок Армении к лету 1916 года

Поражение турецкой армии в период Эрзерумской операции и успешное наступление русских на трапезундском направлении принудили турецкое командование принять меры к усилению 3-й и 6-й турецких армий с целью перехода в контрнаступление. 9 июня турецкая армия перешла в наступление, имея задачу отрезать русские силы в Трапезунде от остальных войск. Наступавшим удалось прорвать фронт, однако 21 июня понеся большие потери, турки приостановили наступление. Однако умелые действия русской армии и контрудары смогли не только остановить турецкие войска, но и нанесли им поражение.

Несмотря на новое поражение турки начали еще одно наступление на огнотском напроавлении. Русское командование выдвинуло на правый фланг значительные силы, которые наступательными действиями с 4 по 11 августа восстановили положение. В дальнейшем русские и турки попеременно предпринимали наступательные действия, и успех склонялся то в ту, то в другую сторону. На некоторых участках удалось продвинуться русским, но на других им пришлось оставить позиции. Без особенно крупных успехов с обеих сторон бои шли до 29 августа, когда в горах выпал снег и ударил мороз, заставивший противников прекратить боевые действия.

На некоторых участках удалось продвинуться русским, но на других им пришлось оставить позиции. Без особенно крупных успехов с обеих сторон бои шли до 29 августа, когда в горах выпал снег и ударил мороз, заставивший противников прекратить боевые действия.

Итоги кампании 1916 года на Кавказком фронте превзошли ожидания руского командования. Русские войска продвинулись в глубь Турции на 250 км, овладев важнейшими пунктами-Эрзерумом и Трапезундом. Кавказская армия выполнила свою основную задачу — обеспечение Закавказья от вторжения турок на огромном фронте, протяженность которого к концу 1916 превышала 1000 км.

1917

В кампанию 1917 на Кавказском фронте стояло позиционное затишье. Суровая зима затрудняла боевые действия. На всех участках от Черного моря до озера Ван производились лишь небольшие столкновения. Подвоз продовольствия и фуража был сильно затруднен. Войска голодали. Начались болезни и эпидемии. К началу 1917 г. из Кавказской армии убыло заболевшими и умершими от ран свыше 100 000 человек.

Лишь в Персии корпус русских войск провел удачное наступление, полностью разгромив турок, однако заболеваемость малерией до 80 % личного состава, вынудил отвести в мае части корпуса в более благоприятные по климатическим условиям горные районы Персии.

Октябрьская революция в России и последующий Брестский мир 1918 г. аннулировали все успехи русской армии на Кавказском фронте. По условиям этого мирного договора, русские войска оставляли не только занятые территории в Турции, но Батумскую область, которая переходила в состав Османской империи.

1918

После подписания Брестского мира турецкая армия оккупировала не только Батумскую область, но и все Закавказье, Армению, Азербайджан, заняв такие важные города как Батум и Баку, к октябрю 1918 года, турецкие войска продвинули к Дербенту, однако 30 октября 1918 года Турция капитулировала, турецкая армия должна была покинуть все занятые до этого территории, по подписаному договору Батум и Баку должны были занять английские войска.

К концу 1918 года боевые действия на Кавказском театре прекратились, однако они повлекли за собой многие другие конфликты.

См. также

- Сочинский конфликт

- Геноцид армян

- Геноцид ассирийцев

- Геноцид понтийских греков

Литература

- Мировая война в цифрах. Москва: Государственное военное издательство, 1934, — стр. 27

- Зайончковский А. М. Первая Мировая война — СПб.:Полигон, 2000 ISBN 5-89173-082-0

- История первой мировой войны 1914—1918 гг.—М.: Наука, 1975 (под редакцией д.и.н. И. И. Ростунова), т.1

- Вержховский Д. В. Первая Мировая война 1914—1918 гг. Москва. 1954 г.

- Масловский Е. В. Мировая война на кавказском фронте, 1914—1917 г: стратегический очерк.

Вооружённые силы России в Первой мировой войне

Ставка Верховного Главнокомандующего

Фронты: Северо-Западный (в августе 1915 разделён на Северный и Западный) | Юго-Западный | Румынский | Кавказский

Армии: 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я | 8-я | 9-я | 10-я | 11-я | 12-я | 13-я | Дунайская | Кавказская | Особая (с 08. 1916)

1916)

Корпуса: 1-й гвардейский | 2-й гвардейский | гренадерский

1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й | 13-й | 14-й | 15-й | 16-й | 17-й | 18-й | 19-й | 20-й | 21-й | 22-й | 23-й | 24-й | 25-й | 26-й | 27-й | 28-й | 29-й | 30-й | 31-й | 32-й | 33-й | 34-й | 35-й | 36-й | 37-й | 38-й | 39-й | 40-й | 41-й | 42-й | 43-й | 44-й | 45-й | 46-й | 47-й | 48-й | 49-й | 50-й армейские

1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й Кавказские 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й Сибирские 1-й | 2-й Туркестанские Чехословацкий

Кавалерийские корпуса: 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 1-й Кавказский | 2-й Кавказский | Гвардейский (с апреля 1916)

Главная — Передняя

Добро пожаловать в Лигу! бесплатно при членстве в Лиге историков авиации Первой мировой войны. 2022 год станет еще одним захватывающим годом выдающихся исторических статей в нашем журнале мирового класса, а стоимость базового членства по-прежнему составляет всего 65 долларов.

Чтобы зарегистрироваться НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ. Лига остается выдающейся группой по всем вопросам истории авиации Первой мировой войны. Станьте частью великого сообщества Лиги историков авиации Первой мировой войны!

Чтобы зарегистрироваться НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ. Лига остается выдающейся группой по всем вопросам истории авиации Первой мировой войны. Станьте частью великого сообщества Лиги историков авиации Первой мировой войны! Этот зимний выпуск начинается со взгляда Дэвида Мечина на ответные бомбардировки Карлсруэ.

Обнаружение Синриком де Декером бортового журнала Ltn de Res Эрих Зауэрбрей дает полезный обзор повседневных операций немецкой команды над Верденом в 1917 году. в качестве «черной полосы» — Гинемер, Эрто, Дуэллин и де ла Тур.

Грег ВанВингарден представляет фоторепортаж о различных маркировках, используемых Flieger Abteilung 208.

Хроника Билла Бейли и Джона Гуттмана Escadrille 157, Escadrille « B ande Bleue» и Майкл О’Нил освещает историческое событие Fokker Scourge в Музее авиации Золотого века в сентябре 2022 года. обычный Between The Bookends от Питера Килдаффа.

Over the Front становится цифровым

Мы находимся в процессе получения всех прошлых выпусков Over the Front преобразован в формат PDF.

Они сканируются с высоким разрешением (400 dpi) и будут распознаны, чтобы вы могли выполнять по ним текстовый поиск.

Начиная с 38-го тома, все подписчики продолжат получать связанные выпуски, и как только у нас будет готовый PDF-файл этого выпуска, он будет доступен для скачивания. Активные подписчики получат пароль для доступа к загрузкам PDF за текущий год. Мы не планируем предлагать только цифровые…

Они сканируются с высоким разрешением (400 dpi) и будут распознаны, чтобы вы могли выполнять по ним текстовый поиск.

Начиная с 38-го тома, все подписчики продолжат получать связанные выпуски, и как только у нас будет готовый PDF-файл этого выпуска, он будет доступен для скачивания. Активные подписчики получат пароль для доступа к загрузкам PDF за текущий год. Мы не планируем предлагать только цифровые…Читать далее…

Цена снижена на Vol. 21-30

Тома с 21 по 30 теперь продаются всего за 40 долларов за том или 15 долларов за выпуск для отдельных выпусков. Итак, настало время заполнить некоторые пробелы в вашей коллекции. Некоторые выпуски распроданы; на обложке есть линия, и мы не предлагаем том, в котором они были бы. Тома 31–34 стоят 60 долларов каждый, а отдельные выпуски — 20 долларов за копию. Там, где они доступны, тома до 21-го тома стоят 20 долларов каждый. Отдельные выпуски по-прежнему стоят 15 долларов за выпуски в этих томах.

Читать далее…

Содержание на переднем плане

Как сказал президент Дэн Полглаз в Между строк в томе 35 № 3, мы (в основном он) копались в наших прошлых выпусках, чтобы создать первое в истории полное оглавление для каждого выпуска OTF, опубликованного на сегодняшний день. В нем вы найдете названия, авторов, тома, номера и ссылки на страницы, а также основные темы для каждой статьи. Все это в форме электронной таблицы Excel, так что вы можете загрузить свою собственную копию и сортировать, искать и изменять ее столько, сколько хотите. Не терпится начать? Скачать а…

Читать далее…

Планы семинаров

Совет директоров Лиги в настоящее время планирует провести семинар 2023 года совместно с Национальным музеем Первой мировой войны в Канзас-Сити во второй половине года.

Читать далее…

Жизнь в окопах Первой мировой войны

Что это были за окопы?

Хотя большинство из нас думают о Великой войне в первую очередь с точки зрения жизни и смерти в окопах, на самом деле там служила лишь относительно небольшая часть армии. Окопы были линией фронта, самым опасным местом. Но за ними была масса путей снабжения, учебных заведений, складов, мастерских, штабов и всех других элементов системы войны 1914-1918 годов, в которой было задействовано большинство войск. Окопы были прерогативой пехоты с поддержкой минометов и пулеметов, саперами, медиками и передовыми позициями артиллерийских наблюдателей.

Окопы были линией фронта, самым опасным местом. Но за ними была масса путей снабжения, учебных заведений, складов, мастерских, штабов и всех других элементов системы войны 1914-1918 годов, в которой было задействовано большинство войск. Окопы были прерогативой пехоты с поддержкой минометов и пулеметов, саперами, медиками и передовыми позициями артиллерийских наблюдателей.

Почему там были окопы?

Идея копать землю для защиты от мощной вражеской артиллерии и стрелкового оружия не была новой или уникальной идеей Великой войны. Он широко практиковался во время Гражданской войны в США, русско-японской войны и других относительно недавних войн. Можно сказать, что окопная война Первой мировой войны началась в сентябре 1914 года и закончилась, когда союзники совершили прорывную атаку, начавшуюся в конце июля 1918 года. До и после этих дат были войны движения: между ними была война окоп . Огромные армии обеих сторон окопались, чтобы укрыться и удержать свои позиции. К ноябрю 1914 года существовала непрерывная линия траншей, протянувшаяся примерно на 400 миль от Швейцарии до Северного моря. Обратного пути не было.

К ноябрю 1914 года существовала непрерывная линия траншей, протянувшаяся примерно на 400 миль от Швейцарии до Северного моря. Обратного пути не было.

Какими были окопы?

Тип и характер расположения траншей сильно различались в зависимости от местных условий. Например, в районе реки Сомма во Франции земля известняковая и легко копается. Стенки траншеи легко крошатся после дождя, поэтому их необходимо застроить («облицевать») деревом, мешками с песком или любым другим подходящим материалом. В Ипре в Бельгии земля, естественно, заболочена, а уровень грунтовых вод очень высок, поэтому траншеи на самом деле не были вырыты, а скорее построены из мешков с песком и дерева (это называлось «грудные укрепления»). В некоторых частях Италии в скале были вырыты траншеи; в Палестине в пустыне. Во Франции окопы проходили через города и деревни, через промышленные предприятия, угольные шахты, кирпичные заводы, через железнодорожные пути, через фермы, поля и леса, через реки, каналы и ручьи. Каждая особенность представляла собой собственный набор проблем для мужчин, которые должны были окапываться и защищаться. В крупных наступлениях 1915, 1916 и 1917 многие позиции в траншеях удерживались только в течение нескольких дней, прежде чем следующее наступление двинуло их на то, что еще не было ничейной землей или позициями противника. Эти траншеи представляли собой наброски, созданные по мере того, как наступающие войска окапывались, и иногда их глубина составляла немногим более 18 дюймов.

Каждая особенность представляла собой собственный набор проблем для мужчин, которые должны были окапываться и защищаться. В крупных наступлениях 1915, 1916 и 1917 многие позиции в траншеях удерживались только в течение нескольких дней, прежде чем следующее наступление двинуло их на то, что еще не было ничейной землей или позициями противника. Эти траншеи представляли собой наброски, созданные по мере того, как наступающие войска окапывались, и иногда их глубина составляла немногим более 18 дюймов.

Имперский военный музей изображение Q62. Британские войска спят в поддерживающей траншее во время предварительного обстрела перед атакой на Бомон-Амель, 1 июля 1916 года. Обратите внимание на лестницы (настилы) через траншею. По большинству стандартов это считалось бы полезным укрытием, но плохой траншеей: в ней нет землянок, нет ни настила, ни облицовки, и нет отсеков. Разорвавшийся в этой траншеи вражеский снаряд оставил бы людям мало шансов на выживание.

Британские войска спят в поддерживающей траншее во время предварительного обстрела перед атакой на Бомон-Амель, 1 июля 1916 года. Обратите внимание на лестницы (настилы) через траншею. По большинству стандартов это считалось бы полезным укрытием, но плохой траншеей: в ней нет землянок, нет ни настила, ни облицовки, и нет отсеков. Разорвавшийся в этой траншеи вражеский снаряд оставил бы людям мало шансов на выживание.

От простой дыры в земле до грозных оборонительных систем

Стилизованный макет траншеи. Многие офицеры и солдаты многое бы отдали за такие четкие и хорошо выложенные траншеи, как показано на этом рисунке. Вид с высоты птичьего полета (вверху, из официального наставления пехоты от марта 1916 г.) показывает типичную, но очень стилизованную схему траншеи. Существует линия фронта , или «Главная огневая траншея», обращенная к врагу. Она не прямая, а повторяет контуры или другие естественные черты, обеспечивая хорошую защиту или вид на линии противника. Тысячи людей стали жертвами в боях или при внесении небольших изменений в свои позиции, чтобы обеспечить это прикрытие или наблюдение. Он также вырыт участками, а не прямой линией, поэтому, если снаряд взорвется внутри одного из этих «отсеков» (также называемых «траверсами») или противник попадет в один из них, будет затронут только этот участок.

Тысячи людей стали жертвами в боях или при внесении небольших изменений в свои позиции, чтобы обеспечить это прикрытие или наблюдение. Он также вырыт участками, а не прямой линией, поэтому, если снаряд взорвется внутри одного из этих «отсеков» (также называемых «траверсами») или противник попадет в один из них, будет затронут только этот участок.

За ней находится другая линия, построенная аналогичным образом, называемая линией поддержки . Здесь можно было найти «землянки», вырезанные в стене траншеи, часто очень маленькие, но с местом для трех или четырех человек, которые могли втиснуться в укрытие, или в качестве телефонной позиции для связиста, или для взвода или роты. Штаб-квартира. Коммуникационные траншеи соединяли тыловые районы с обеими линиями, и именно по ним приходилось вручную доставлять всех людей, оборудование и припасы. С линии фронта пробивались траншеи, обычно называемые «сапсами», которые часто выходили за пределы защитных полос из колючей проволоки и заканчивались где-то на «нейтральной полосе» между двумя противостоящими линиями фронта постом прослушивания, укомплектованным одним или двумя пехотинцами. . Поперечное сечение показывает, как передняя и задняя части траншеи были идеально защищены и застроены с помощью мешков с песком спереди и сзади, или «парапетов» и «парадосов».

. Поперечное сечение показывает, как передняя и задняя части траншеи были идеально защищены и застроены с помощью мешков с песком спереди и сзади, или «парапетов» и «парадосов».

У противника была очень похожая система траншей. Расстояние между двумя линиями варьировалось от 30 ярдов (чуть менее 30 м) до нескольких сотен ярдов. Пространство между двумя противоположными линиями называлось нейтральной полосой . Трудно было закрепить захваченную вражескую траншею — по сути, ее нужно было развернуть, так как теперь нужно было иметь защищенный фронт на том, что было незащищенным тылом, когда его удерживал противник.

По мере развития оборонительной и наступательной тактики в ходе войны траншейные позиции превратились в грозные крепости с полосы колючей проволоки глубиной в десятки ярдов перед ними, с бетонными укрытиями и укреплениями, часто ниже уровня земли. Пулеметы будут постоянно наведены на промежутки, намеренно оставленные в проволоке, а артиллерия также будет регистрировать позиции для стрельбы в короткие сроки.

Типичная траншейная система в итоге состояла из трех основных огневых или вспомогательных траншей, соединенных коммуникационными траншеями и с различными постами, опорными пунктами и подкопами. К 1916, немецкая система обороны имела три или четыре таких траншейных системы, эшелонированных назад на расстоянии пары миль. К 1917 году система углубилась еще больше, так что атаки союзников в 1918 году столкнулись со сложными оборонительными системами глубиной в несколько миль.

Условия жизни

Условия в окопах сильно различались на разных театрах военных действий, в разных секторах театра военных действий, а также в зависимости от времени года и погоды. Однако жизнь в траншеях всегда была очень убожеской, поскольку так много мужчин жили в очень ограниченном пространстве. Обрывки выброшенной пищи, пустые жестяные банки и другие отходы, близость уборной, общая грязь полуподземного проживания и невозможность помыться или переодеться в течение нескольких дней или недель подряд создавали условия серьезного риска для здоровья (и это не с учетом военных рисков). Паразитов, включая крыс и вшей, было очень много; болезнь была распространена как ими, так и личинками и мухами, которые процветали на близлежащих остатках разлагающихся трупов людей и животных. Войска в окопах тоже были подвержены непогоде: зима 1916-1917 год во Франции и Фландрии был самым холодным на памяти живущих; окопы заливались сыростью, иногда до пояса, когда шел дождь. Мужчины страдали от холода, обморожения, траншейной стопы (изнуряющая болезнь плоти, вызванная тем, что ступня мокрая и холодная, закованная в сапоги и портянки в течение нескольких дней подряд, что калечило бы человека), и многие болезни, вызванные или вызванные хуже, живя таким образом.

Паразитов, включая крыс и вшей, было очень много; болезнь была распространена как ими, так и личинками и мухами, которые процветали на близлежащих остатках разлагающихся трупов людей и животных. Войска в окопах тоже были подвержены непогоде: зима 1916-1917 год во Франции и Фландрии был самым холодным на памяти живущих; окопы заливались сыростью, иногда до пояса, когда шел дождь. Мужчины страдали от холода, обморожения, траншейной стопы (изнуряющая болезнь плоти, вызванная тем, что ступня мокрая и холодная, закованная в сапоги и портянки в течение нескольких дней подряд, что калечило бы человека), и многие болезни, вызванные или вызванные хуже, живя таким образом.

Пол траншеи, по возможности, был сделан из деревянных утиных досок . Одна из особенностей, которые не показаны на приведенных выше диаграммах, — это уборная , которую нужно было вырыть где-то поблизости. Обычно это была как можно более глубокая яма в земле, над которой устанавливалась доска, на которой можно было сидеть. Мужчины с разрешения покидали свой пост, чтобы воспользоваться уборной. Эта грубая форма санитарии часто становилась мишенью для вражеских снайперов и артиллерийского огня, а также представляла значительную опасность для здоровья и запаха людей в окопах.

Мужчины с разрешения покидали свой пост, чтобы воспользоваться уборной. Эта грубая форма санитарии часто становилась мишенью для вражеских снайперов и артиллерийского огня, а также представляла значительную опасность для здоровья и запаха людей в окопах.

Как долго человек должен находиться в окопе?

Общая схема траншейного распорядка заключалась в том, что человек и его отделение должны были провести 4 дня на передовой, затем 4 дня в тесном резерве и, наконец, 4 дня на отдыхе, хотя это сильно варьировалось в зависимости от условий, погоды и наличия достаточно резервных войск, чтобы иметь возможность ротировать их таким образом. В тесном резерве люди должны были быть готовы в кратчайшие сроки усилить линию обороны. Они могли находиться в системе траншей сразу за линией фронта или в сомнительном укрытии разрушенной деревни или леса. смена части после своего пребывания на фронте свежей всегда была тревожным моментом, так как шум и явная активность повышали риск привлечения внимания противника в виде обстрела, пулеметного огня или даже налета на в то самое время, когда менялось комплектование позиции. Как только прибывающее подразделение заменит уходящее, будут предприняты различные меры предосторожности. По крайней мере, каждый четвертый (ночью и, возможно, каждый десятый днем) был выставлен в качестве часовых для наблюдения, часто в сапах, вырытых немного впереди основной огневой траншеи. Они будут прислушиваться к звукам, которые могут указывать на активность врага, и пытаться наблюдать за такой активностью на ничейной земле. Остальные мужчины будут размещены в огневой траншеи или траншее поддержки по частям.

В тесном резерве люди должны были быть готовы в кратчайшие сроки усилить линию обороны. Они могли находиться в системе траншей сразу за линией фронта или в сомнительном укрытии разрушенной деревни или леса. смена части после своего пребывания на фронте свежей всегда была тревожным моментом, так как шум и явная активность повышали риск привлечения внимания противника в виде обстрела, пулеметного огня или даже налета на в то самое время, когда менялось комплектование позиции. Как только прибывающее подразделение заменит уходящее, будут предприняты различные меры предосторожности. По крайней мере, каждый четвертый (ночью и, возможно, каждый десятый днем) был выставлен в качестве часовых для наблюдения, часто в сапах, вырытых немного впереди основной огневой траншеи. Они будут прислушиваться к звукам, которые могут указывать на активность врага, и пытаться наблюдать за такой активностью на ничейной земле. Остальные мужчины будут размещены в огневой траншеи или траншее поддержки по частям. Если они не были специалистами, такими как связист или пулеметчик, мужчин неизбежно назначали для переноски, ремонта или раскопок или отправляли под покровом темноты, чтобы потушить или отремонтировать оборону из колючей проволоки.

Если они не были специалистами, такими как связист или пулеметчик, мужчин неизбежно назначали для переноски, ремонта или раскопок или отправляли под покровом темноты, чтобы потушить или отремонтировать оборону из колючей проволоки.

Если не считать крупных боевых действий, жизнь в траншеях обычно была очень утомительной и тяжелой физической работой. Офицеры должны были обеспечить по возможности баланс между потребностью в работе против врага, в строительстве и ремонте траншейных укреплений и в отдыхе и сне. Этого могла добиться только хорошая система с определенной системой ротации и графиком работы. Очевидно, что во время боя или длительной тревоги такая рутина нарушалась, но такие времена составляли небольшую часть времени в окопах. Главными врагами были погода и скука. Потеря концентрации — например, оставление себя под снайперским огнем — может оказаться смертельным. На рассвете и в сумерках вся британская линия получила приказ к 9 часам.0005 «Стоять!» — что означало период укомплектования траншеи для подготовки к атаке противника.

Все солдаты, размещенные в огневой траншее, и большинство тех, кто находился в траншее поддержки, должны были постоянно носить свое снаряжение. Люди на передовой должны были держать свои штыки наготове в часы темноты или тумана или всякий раз, когда появлялась тревога об активности противника. Человек не мог покинуть свой пост без разрешения своего непосредственного командира, и офицер должен был дать разрешение на его выход из окопа. Один офицер на роту постоянно дежурил в траншеях, и его унтер-офицеры должны были отчитываться перед ним ежечасно. Ему было приказано постоянно перемещаться вверх и вниз по назначенным траншеям, проверяя, находится ли оборудование в хорошем состоянии, что часовые бодрствуют, а люди чувствуют себя настолько комфортно, насколько позволяют условия. Сержанты должны были два раза в день осматривать винтовки мужчин и иным образом обеспечивать наличие и исправность боевого снаряжения и боеприпасов. С середины 1915, каждая траншея имела какую-либо форму предупреждения о газовой атаке . Часто это была пустая гильза, поддерживаемая проволокой или веревкой, по которой можно было ударить (как гонг) куском дерева или чем-то подобным. Если бы был слышен газовый гонг, все солдаты и офицеры знали бы, что они должны надеть противогазы как можно скорее. Некоторые из используемых газов были невидимы, и если их доставка газовыми снарядами, лопающимися при ударе о землю, не была слышна, то иногда их можно было обнаружить по характерному запаху. Каждый день батальон, удерживающий линию, запрашивал в ближайшей бригадной мастерской список необходимых ему запасов. Некоторые специальные предметы, такие как проволочные «подставки для ножей» (деревянная опора для заграждения из колючей проволоки), вывески, ящики и напольные решетки изготовлялись в бригаде и доставлялись в окопы в готовом виде. Мешки с песком, дерево, цемент, колючая проволока, телефонный кабель и другие материалы также будут отправлены по мере необходимости. Людей отправят обратно в бригаду в качестве транспортной группы, чтобы забрать его.

Часто это была пустая гильза, поддерживаемая проволокой или веревкой, по которой можно было ударить (как гонг) куском дерева или чем-то подобным. Если бы был слышен газовый гонг, все солдаты и офицеры знали бы, что они должны надеть противогазы как можно скорее. Некоторые из используемых газов были невидимы, и если их доставка газовыми снарядами, лопающимися при ударе о землю, не была слышна, то иногда их можно было обнаружить по характерному запаху. Каждый день батальон, удерживающий линию, запрашивал в ближайшей бригадной мастерской список необходимых ему запасов. Некоторые специальные предметы, такие как проволочные «подставки для ножей» (деревянная опора для заграждения из колючей проволоки), вывески, ящики и напольные решетки изготовлялись в бригаде и доставлялись в окопы в готовом виде. Мешки с песком, дерево, цемент, колючая проволока, телефонный кабель и другие материалы также будут отправлены по мере необходимости. Людей отправят обратно в бригаду в качестве транспортной группы, чтобы забрать его.