Судебник 1497 – общая характеристика

Когда почти все земли Северо-Восточной Руси соединились в Московское государство, для них явилась потребность в устройстве однообразного суда и в общем сборнике законов. Объединение правительственное необходимо было закрепить единством судебных уставов. На эту потребность отчасти ответил Судебник Ивана III. Он был составлен дьяком Гусевым и в 1497 году утвержден великим князем и боярской думою. В основу этого сборника положена древняя Русская Правда; кроме того, он заимствовал статьи из областных судных грамот; особенно из Псковской. Но Судебник 1497 не обнимает всей юридической стороны русского быта, а преимущественно касается самых форм суда и судебных пошлин.

Вот его общая характеристика. Древнерусское судопроизводство, кроме правосудия, имело еще значение кормления для служилого сословия. Эта последняя сторона иногда отодвигала на задний план главное назначение суда и тяжело ложилась на народ. Судьи и их чиновники вымогали «посулы»; кто более давал, тот и был прав. Судебник Ивана III 1497 строго запрещал брать посулы боярам и окольничим и вместе с тем определял количество законных пошлин. Пошлины эти значительно понижены сравнительно с прежними уставными грамотами (общее правило Судебника брать боярину с виноватого от каждого искового рубля двенадцать денег, а его дьяку или тиуну восемь денег; деньга – полкопейки). Для областей в Судебнике 1497 существует суд наместничий и волостельский; но при этом Судебник различает наместников и волостелей с судом боярским, и таких, «которые держат кормления без боярского суда». Первые имели более власти, и могли даже присуждать к смертной казни. Но такие права были связаны только с наместничеством в наиболее важных городах, каковы Новгород, Тверь, Нижний и некоторые другие.

Судьи и их чиновники вымогали «посулы»; кто более давал, тот и был прав. Судебник Ивана III 1497 строго запрещал брать посулы боярам и окольничим и вместе с тем определял количество законных пошлин. Пошлины эти значительно понижены сравнительно с прежними уставными грамотами (общее правило Судебника брать боярину с виноватого от каждого искового рубля двенадцать денег, а его дьяку или тиуну восемь денег; деньга – полкопейки). Для областей в Судебнике 1497 существует суд наместничий и волостельский; но при этом Судебник различает наместников и волостелей с судом боярским, и таких, «которые держат кормления без боярского суда». Первые имели более власти, и могли даже присуждать к смертной казни. Но такие права были связаны только с наместничеством в наиболее важных городах, каковы Новгород, Тверь, Нижний и некоторые другие.

Судебник 1497 года. Рукопись

На суде наместника и волостеля, по Судебнику 1497, должны присутствовать «дворский», «староста» и «лучшие люди» – представители земства на суде. Такое представительство было общей характерной чертой тогдашнего русского судопроизводства. Участие общественное или земское на суде выражалось статьею, по которой достаточно было показания пяти или шести «добрых людей», что впервые обвиненный в воровстве есть действительный тать; а если эти добрые люди покажут, что он и прежде не раз крал, то его велено казнить смертью. Кроме вторичной татьбы, смертная казнь назначается за убийство своего господина, крамолу, церковную татьбу, душегубство, разбой, поджог и подмет (когда вещь подметывали нарочно кому-нибудь, чтобы обвинить его в воровстве). Судебник узаконял битье кнутом на торгу или «торговую казнь» за первую кражу и менее важные преступления, между прочим за перепахивание межи. Мы видим и умножение случаев смертной казни, и телесное наказание вместо судебных вир более древнего периода. Если у вора нет имущества, чтобы заплатить иск, то после наказания кнутом он выдавался головой истцу (в работу). Впервые упоминается здесь и о пытке обвиненного в краже.

Такое представительство было общей характерной чертой тогдашнего русского судопроизводства. Участие общественное или земское на суде выражалось статьею, по которой достаточно было показания пяти или шести «добрых людей», что впервые обвиненный в воровстве есть действительный тать; а если эти добрые люди покажут, что он и прежде не раз крал, то его велено казнить смертью. Кроме вторичной татьбы, смертная казнь назначается за убийство своего господина, крамолу, церковную татьбу, душегубство, разбой, поджог и подмет (когда вещь подметывали нарочно кому-нибудь, чтобы обвинить его в воровстве). Судебник узаконял битье кнутом на торгу или «торговую казнь» за первую кражу и менее важные преступления, между прочим за перепахивание межи. Мы видим и умножение случаев смертной казни, и телесное наказание вместо судебных вир более древнего периода. Если у вора нет имущества, чтобы заплатить иск, то после наказания кнутом он выдавался головой истцу (в работу). Впервые упоминается здесь и о пытке обвиненного в краже. Судебные доказательства при исках остаются те же, что и прежде: письменные акты, показания свидетелей, присяга и поле (судебный поединок). Поле устраивалось недельщиками (пристава, отбывавшие службу по неделям). Судебник 1497 допускает во время поля присутствие только родственников, друзей и поручителей и притом без брони, дубин и ослопов. Из Герберштейна мы знаем, что эти предосторожности были далеко не лишние: поле иногда переходило в общую свалку присутствующих.

Судебные доказательства при исках остаются те же, что и прежде: письменные акты, показания свидетелей, присяга и поле (судебный поединок). Поле устраивалось недельщиками (пристава, отбывавшие службу по неделям). Судебник 1497 допускает во время поля присутствие только родственников, друзей и поручителей и притом без брони, дубин и ослопов. Из Герберштейна мы знаем, что эти предосторожности были далеко не лишние: поле иногда переходило в общую свалку присутствующих.

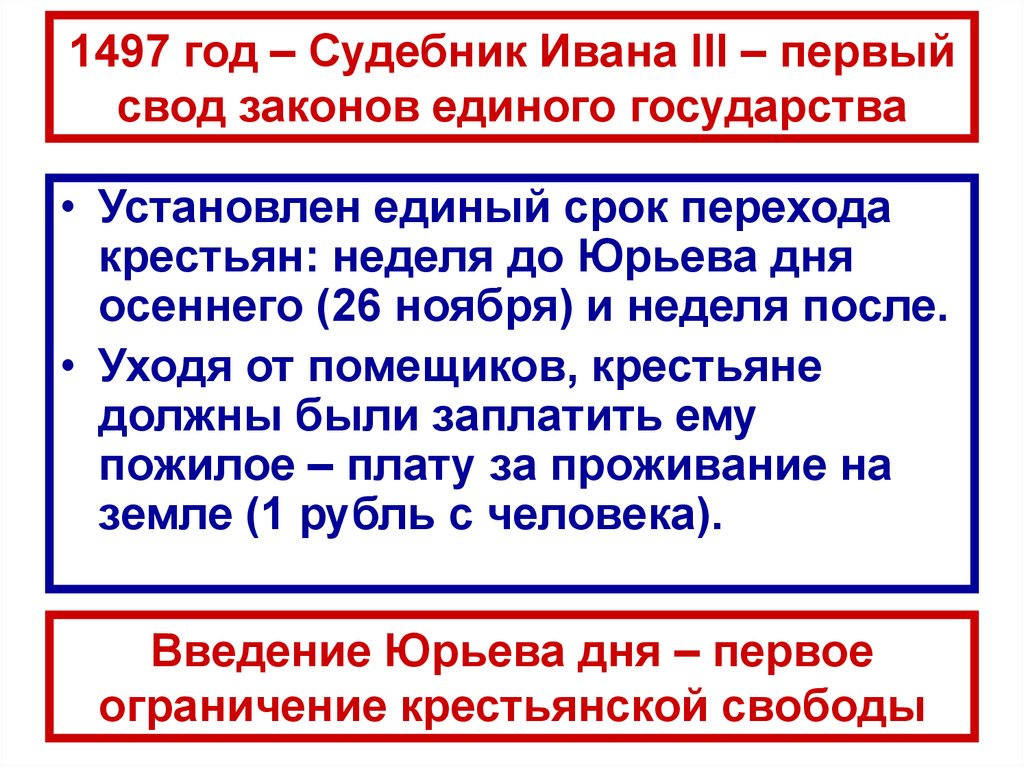

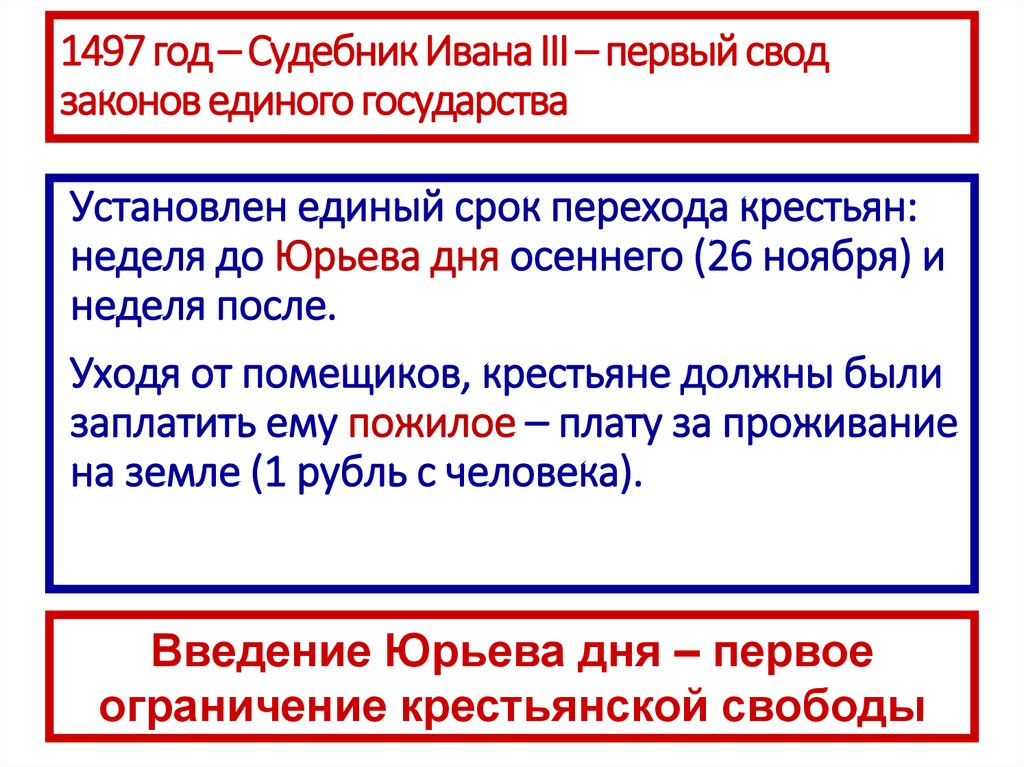

Судебник Ивана III установил двухнедельный срок для крестьянских переходов, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю спустя. В исках о поземельной собственности он назначал трехлетнюю давность.

По примеру Псковской судной грамоты, Судебник 1497 года узаконял наследственное право женщины: если кто умрет без завещания и не оставит сына, то все его имущество достается дочери, и только если нет дочери, наследуют другие родственники.

Для Судебника 1497 характерно и желание ограничить суд святительский в пользу суда гражданского. А именно: первому подлежат поп, дьякон, чернец, черница и старая вдова, которая питается от Церкви. Но если эта вдова «живет своим домом, тосуд не святительский».

А именно: первому подлежат поп, дьякон, чернец, черница и старая вдова, которая питается от Церкви. Но если эта вдова «живет своим домом, тосуд не святительский».

Случаи обращения в рабство почти те же, что и в Русской Правде: кто женится на рабе или выйдет замуж за холопа, кто даст на себя грамоту (кабальную?) или пойдет к кому в тиуны и ключники. Дети, живущие отдельно от отца, не разделяли его рабства. Любопытна следующая статья Судебника: если холоп попадет в плен к татарам и убежит, то он становится свободен. Тут очевидно влияние церкви, которая смотрела на мусульманский плен как на страдание за веру.

Судебник 1497 предписывает «прокликать по торгам в Москве и во всех городах», чтобы ни истец, ни ответчик судьям посула не сулили, а послухи, не видав дела собственными глазами, не свидетельствовали.

Характерна и законодательная перемена Ивана III касательно крепких напитков. Прежде приготовление их и продажа были вольные, что называлось корчмою. Летописцы прославляли Михаила Александровича Тверского, истребившего в своей земле корчемников. Кирилл Белозерский просил удельного Можайского князя уничтожить у себя корчму, которая заставляет многих пропиваться до совершенной пагубы. По известию венецианца Барбаро, Иван III, чтобы уменьшить народное пьянство, запретил частным людям варить пиво и мед. Приготовление и продажа хмельных напитков сделались исключительным правом великого князя. Кромеуменьшения пьянства, такая мера имела целью и увеличение его доходов.

Кирилл Белозерский просил удельного Можайского князя уничтожить у себя корчму, которая заставляет многих пропиваться до совершенной пагубы. По известию венецианца Барбаро, Иван III, чтобы уменьшить народное пьянство, запретил частным людям варить пиво и мед. Приготовление и продажа хмельных напитков сделались исключительным правом великого князя. Кромеуменьшения пьянства, такая мера имела целью и увеличение его доходов.

читайте также статью Судебник Ивана III

21. Судебник 1497г. Общая характеристика. Гражданское право по Судебнику 1497г.

Причины принятия

Судебника

Эпоха

Ивана III была ознаменована преодолением

феодальной раздробленности и созданием

московского централизованного

государства.

Усиление власти

великого князя, возрастание влияния

дворянства, появление аппарата управления

централизованным государством вызвали

необходимость принятия нового

нормативно-правового акта, отвечающего

вышеуказанным реалиям. Источники

Судебника

Судебник

1497 года основывался на предшествующем

законодательстве. Источниками этого

нормативно-правового акта явились:

1.

Русская правда, включая её позднейшие

редакции.

2. Псковская судная

грамота.

3. Уставные грамоты —

нормативные документы, издаваемые

верховной властью по вопросам местного

управления.

4. Судные грамоты —

постановления о судоустройстве, даруемые

отдельным местностям и содержащие,

кроме того, некоторые нормы гражданского

и уголовного права.

5. Судебные

решения по отдельным вопросам.

Источниками этого

нормативно-правового акта явились:

1.

Русская правда, включая её позднейшие

редакции.

2. Псковская судная

грамота.

3. Уставные грамоты —

нормативные документы, издаваемые

верховной властью по вопросам местного

управления.

4. Судные грамоты —

постановления о судоустройстве, даруемые

отдельным местностям и содержащие,

кроме того, некоторые нормы гражданского

и уголовного права.

5. Судебные

решения по отдельным вопросам.

Юридическая

техника, то есть совокупная связь

приемов, применяемых при разработке

содержания и структуры правовых

предписаний государства, слабая. Содержание

Судебника СПГИ

Содержание

Судебника распадается на четыре

части:

1. Деятельность центрального

суда и нормы уголовного права (ст.1-36).

2.

Организация и деятельность местных

судов (ст. 37-45).

3. Гражданское право

и гражданский процесс (ст. 46-66) (наследование,

договоры личного найма, купли-продажи,

переход крестьян от одного хозяина к

другому, о холопстве).

4. Дополнительные

статьи по судебному процессу

(ст.67-68) Гражданское

право по Судебнику 1497

Юридическая

техника, то есть совокупная связь

приемов, применяемых при разработке

содержания и структуры правовых

предписаний государства, слабая. Содержание

Судебника СПГИ

Содержание

Судебника распадается на четыре

части:

1. Деятельность центрального

суда и нормы уголовного права (ст.1-36).

2.

Организация и деятельность местных

судов (ст. 37-45).

3. Гражданское право

и гражданский процесс (ст. 46-66) (наследование,

договоры личного найма, купли-продажи,

переход крестьян от одного хозяина к

другому, о холопстве).

4. Дополнительные

статьи по судебному процессу

(ст.67-68) Гражданское

право по Судебнику 1497 Различные положения

Судебника

1.

Судебник не содержит подробной

регламентации права собственности.

2.

Утверждается принцип частной собственности.

Однако упоминается земля и другое

продаваемое имущество без специально

оговорённых юридических последствий.

3.

В Судебнике 1497 года впервые был использован

термин «поместье» для обозначения

особого вида условного землевладения,

выдаваемого за выполнение государственной

службы.

Вотчина а)

вотчина отличалась тем, что собственник

обладал почти неограниченным правом

на нее. Он мог не только владеть и

пользоваться своей землей, но и

распоряжаться ею: продавать, дарить,

передавать по наследству. В то же время

вотчина — феодальное землевладение,

поэтому — условное. Например, князь мог

отобрать вотчину у отъехавшего вассала.

Сделки, направленные на отчуждение

родовых вотчин, осуществлялись с согласия

родственников (право первоочередной

покупки).

б) Гарантировалось право

родственников на выкуп отчужденной

родовой вотчины.

Впервые в русском

законодательстве упоминается новая

форма феодального землевладения –

поместье. Поместье а)

Обязательным условием пользования

поместьем была реальная служба

государю.

б) Поместья, в отличие от

вотчин, не передавались по

завещанию.

Вотчина а)

вотчина отличалась тем, что собственник

обладал почти неограниченным правом

на нее. Он мог не только владеть и

пользоваться своей землей, но и

распоряжаться ею: продавать, дарить,

передавать по наследству. В то же время

вотчина — феодальное землевладение,

поэтому — условное. Например, князь мог

отобрать вотчину у отъехавшего вассала.

Сделки, направленные на отчуждение

родовых вотчин, осуществлялись с согласия

родственников (право первоочередной

покупки).

б) Гарантировалось право

родственников на выкуп отчужденной

родовой вотчины.

Впервые в русском

законодательстве упоминается новая

форма феодального землевладения –

поместье. Поместье а)

Обязательным условием пользования

поместьем была реальная служба

государю.

б) Поместья, в отличие от

вотчин, не передавались по

завещанию.  2.

Имелись упоминания о договорах

купли-продажи и личного найма.

3.

Судебник 1497 г. более четко, чем Русская

Правда, выделял обязательства из

причинения вреда, правда, лишь в одном

случае: ст. 61 предусматривала имущественную

ответственность за потраву.

3.1. Как

своеобразные обязательства из причинения

вреда рассматривает Судебник некоторые

правонарушения, связанные с судебной

деятельностью. Судья, вынесший

неправосудное решение, обязан возместить

сторонам происшедшие от того убытки.

Такая же мера применялась к лжесвидетелям.

Закон прямо указывает, что наказанию

судья за свой проступок не подлежит

(ст. 19).

4. До середины XVI в. преобладающей

формой заключения договоров оставалось

устное соглашение, но уже в это время

получает распространение письменная

форма (кабала).Сделки снедвижимостьюзаверялись

в официальной инстанции и скреплялись

печатью. Личная ответственность должника

за неисполнение взятого на себя

обязательства(обращение в рабство)

заменялась имущественной

ответственностью.

2.

Имелись упоминания о договорах

купли-продажи и личного найма.

3.

Судебник 1497 г. более четко, чем Русская

Правда, выделял обязательства из

причинения вреда, правда, лишь в одном

случае: ст. 61 предусматривала имущественную

ответственность за потраву.

3.1. Как

своеобразные обязательства из причинения

вреда рассматривает Судебник некоторые

правонарушения, связанные с судебной

деятельностью. Судья, вынесший

неправосудное решение, обязан возместить

сторонам происшедшие от того убытки.

Такая же мера применялась к лжесвидетелям.

Закон прямо указывает, что наказанию

судья за свой проступок не подлежит

(ст. 19).

4. До середины XVI в. преобладающей

формой заключения договоров оставалось

устное соглашение, но уже в это время

получает распространение письменная

форма (кабала).Сделки снедвижимостьюзаверялись

в официальной инстанции и скреплялись

печатью. Личная ответственность должника

за неисполнение взятого на себя

обязательства(обращение в рабство)

заменялась имущественной

ответственностью. Виды

договоров: —

найма,

— займа,

— кабала,

—

обмен, а также

— правила

наследования. Наследственное

право

Устанавливал

общую и четкую норму о наследовании.

а)

При наследовании по закону наследство

получал сын, при отсутствии сыновей

—дочери. Дочь получала не только движимое

имущество, но и земли. За неимением

дочерей наследство переходило ближайшему

из родственников.

б) При завещании

имущества за пределы круга близких

родственников («сторонним лицам»)

становится обязательной письменная

форма завещания. Родовая недвижимость

таким лицам не передавалась – ее можно

было получить только в порядке наследования

по закону.

Виды

договоров: —

найма,

— займа,

— кабала,

—

обмен, а также

— правила

наследования. Наследственное

право

Устанавливал

общую и четкую норму о наследовании.

а)

При наследовании по закону наследство

получал сын, при отсутствии сыновей

—дочери. Дочь получала не только движимое

имущество, но и земли. За неимением

дочерей наследство переходило ближайшему

из родственников.

б) При завещании

имущества за пределы круга близких

родственников («сторонним лицам»)

становится обязательной письменная

форма завещания. Родовая недвижимость

таким лицам не передавалась – ее можно

было получить только в порядке наследования

по закону.Один день Ивана Денисовича Раздел 3 Подведение итогов и анализ

От обыска Волковой к рассказу об уходе Шухова дом

Страшный дисциплинарный работник Волковой,

чье имя по-русски означает «волчий», приказывает арестантам расстегнуть

свои рубашки для личного досмотра. Шухов вспоминает время, когда наблюдал за Волковой

используйте плетеную кожаную плетку, чтобы отхлестать заключенного за то, что он выпал из

линия. Узник молча вытер кровь с шеи и понес

на. Охранники хлопают всех по сторонам куртки и чувствуют

по одному карману у каждого заключенного на правом колене. Они ищут скрытые

продовольственные пайки, нелегальные письма и предметы гражданской одежды.

Мужчинам разрешается оставить свои рубашки и майки, но они должны

снимай все остальное.

Узник молча вытер кровь с шеи и понес

на. Охранники хлопают всех по сторонам куртки и чувствуют

по одному карману у каждого заключенного на правом колене. Они ищут скрытые

продовольственные пайки, нелегальные письма и предметы гражданской одежды.

Мужчинам разрешается оставить свои рубашки и майки, но они должны

снимай все остальное.

Шухов молча отдается на поиски, размышляя о

как ему нечего скрывать. Он отмечает, что у него есть только регулирование

одежду, а под ней человеческий сундук с душой внутри.

Но Буйновский поднимает шум, заявляя, что согласно статье 9

УК запрещено раздевать заключенных в морозилке

холодный. На Волкового этот аргумент не действует, поэтому Буйновский уходит

делает еще один шаг и обвиняет Волкового в том, что он не является настоящим советским гражданином.

Это заявление возмущает Волкового, который жестоко наказывает Буйновского.

Банда 104 готовится к походу к Силе

Станция, где он должен работать. Члены банды выстраиваются в группы

из пяти, и подсчитываются и пересчитываются.

Анализ

Волковой представляет крайнюю бесчеловечность. Даже

его боится высшая администрация лагеря. Его чудовищный

имя— volk означает «волк» по-русски — вызывает в памяти русское

пословица «Человек человеку волк». Иными словами, Волковой не чувствует себя

обязанность проявлять доброту к своим собратьям. Скорее, он олицетворяет

садистское применение власти ради самой себя. Цель

его кожаная плетеная плеть должна держать арестантов в узде, а Шуховская

анекдот о крови, появившейся на шее одной жертвы, предполагает

что Волковой использует свою плетку не только для поддержания порядка в

лагерь. Как обезумевший дикий зверь, он упивается кровопролитием

сам.

По иронии судьбы офицерский статус Волкового не так поднять его на ранг выше заключенных, как низвести его до их анималистический уровень. Лагерная жизнь сделала их и дикими зверями: они выискивают объедки, стоят обнаженными в поле во время поиск тела, и у них нет большей цели в жизни, чем простое выживание. Шухова позднее размышление о том, что у охранников нелегкая работа, так как им приходится идти сквозь холодный ветер вместе со своими заключенными, отражает его веру в то, что заключенных и охранников объединяет общее земля. Акцент делается не на человеческом превосходстве администраторов к диким животным, которых они охраняют, а скорее ко всему лагерю, поскольку зоопарк, наполненный разнообразными зверями. В другом романе

Разные ответы Волковой на обвинения Буйновского

выявить эгоистичное лицемерие Волкового. Он игнорирует Буйновского.

утверждение, что досмотр с раздеванием при отрицательных температурах на открытом воздухе

нарушает статью УК СССР, показывая отсутствие у него

озабоченность правильным и неправильным. Можно представить, что советский офицер

бросился бы защищать действия, совершенные от имени его страны,

например в тюрьме тела считают, а у Волковой нет. он вообще

безразличны к мнению других о действиях, спонсируемых государством. Пока что

когда Буйновский идет еще дальше и обвиняет Волкового в

плохой советский гражданин, Волковой бурно возмущается. Он сознательно

нарушает советское законодательство и — это , так что в каком-то смысле это плохо.

советский гражданин, но он не хочет в этом признаваться. Он очень заботится

больше о том, чтобы хорошо выглядеть, чем о том, чтобы его страна выглядела

хороший. Хотя он не уважает законы своей страны своими действиями,

он хочет лицемерно показаться идеальным советским гражданином.

[Пример эссе], 1555 слов GradesFixer

Это эссе было представлено студентом. Это не пример работы, написанной профессиональными авторами эссе.

В своем романе «Один день Ивана Денисовича» Александр Солженицын иллюстрирует борьбу зэков за выживание в ГУЛАГе. Он эффективно разъясняет это, изображая дневные переживания Ивана Денисовича Шухова, рабочего заключенного в сталинском трудовом лагере. Имея непосредственный опыт работы с этим коммунистическим режимом, Солженицын делает Ивана и его распорядок дня типичным для обычного гражданина в российском обществе; так же, как он когда-то тоже. Он ярко представляет характер Ивана с помощью различных техник, чтобы изобразить экзистенциальный подход Ивана к своему заключению и выживанию в жестокой системе несправедливости. В «Одном дне из жизни Ивана Денисовича» Солженицын развивает Ивана как экзистенциального персонажа, чтобы сопоставить и противопоставить изнурительную среду, пропагандируемую властями ГУЛАГа, посредством иллюстрации поведенческого кода Ивана и его плавного перехода в абсурдную обстановку ГУЛАГа, в свою очередь, производит символы, которые дополняют экзистенциальные характеристики Ивана.

Солженицын расширяет экзистенциальную природу Ивана через одну из самых значительных черт Ивана; поведенческий код, по которому он живет. Экзистенциальные представления, согласно философу Сартру, часто подчеркивают идею выбора; «Люди осуждены, потому что они свободны выбирать, кем они будут в своих повседневных действиях». Другими словами, чтобы отличиться, Иван должен контролировать свои действия, решив действовать, а не просто следуя инструкциям. Солженицын подчеркивает это изображением кодекса жизни, которого Иван придерживается исключительно самостоятельно. Солженицын с самого начала романа, в котором вызывается побудка, предполагает, что аспект выбора не только определяет день, но и позволяет Ивану сохранять свою самооценку, несмотря на строгие лагерные дисциплины. Например, Солженицын показывает, что «[Иван] никогда не просыпал подъема… последующие девяносто минут… принадлежали ему, а не властям…». Кроме того, Иван всегда помнил слова своего первого командира отряда, который сказал ему, что самодостаточность является ключом к выживанию — слова, которые Иван использует, чтобы сохранить свою индивидуальность. Тем самым Солженицын иллюстрирует настойчивость Ивана в сохранении свободы выбора через его отказ посвятить свое время властям. Отношение Ивана к еде и то, как он ест, также напрямую связано с этим, ибо Иван твердо верит в свой собственный строгий подход к тому, как следует правильно рассматривать и потреблять пищу в стане; «надо было есть со всей душой на еду» (Солженицын 43), потому что, когда «[она] проглочена, [это]… пропадает» (Солженицын 25). Лагерные власти полны решимости лишить заключенных их человечности, вмешиваясь в одну из самых основных человеческих потребностей? еда. Однако способность Ивана различать, когда и как он ест, ставит его «вместо тюремных надзирателей»? распоряжается своими действиями, и поэтому его выбор поддерживает его экзистенциализм.

Тем самым Солженицын иллюстрирует настойчивость Ивана в сохранении свободы выбора через его отказ посвятить свое время властям. Отношение Ивана к еде и то, как он ест, также напрямую связано с этим, ибо Иван твердо верит в свой собственный строгий подход к тому, как следует правильно рассматривать и потреблять пищу в стане; «надо было есть со всей душой на еду» (Солженицын 43), потому что, когда «[она] проглочена, [это]… пропадает» (Солженицын 25). Лагерные власти полны решимости лишить заключенных их человечности, вмешиваясь в одну из самых основных человеческих потребностей? еда. Однако способность Ивана различать, когда и как он ест, ставит его «вместо тюремных надзирателей»? распоряжается своими действиями, и поэтому его выбор поддерживает его экзистенциализм.

Несмотря на способность Ивана достойно вести себя в рамках своего кодекса, ГУЛАГ остается местом хаоса и абсурда, углубляя связь между Иваном и экзистенциализмом. Идея абсурдизма в экзистенциальном мире присутствует, когда «мир не так объясним, но существует без видимого оправдания, основания или цели» («Что такое экзистенциализм?»). Иван с готовностью принимает его осуждение и органично берет на себя роль заключенного, несмотря на существование в мире «без видимых на то оснований». Мир, где люди часто замерзают и умирают от голода. Сам ГУЛАГ основан на абсурде, это лагерь, в котором большинство заключенных — невиновные люди, умирающие осужденными; место, где даже взяточничество считается привычкой, а коррупция является основой, на которой строится весь режим. Однако Иван не тратит время на размышления о причине своей реальности, ведь в первую очередь он сам признал себя виновным. Вместо этого он принимает последствия этого, потому что это его реальность, что является еще одним качеством экзистенциалиста; «[он] осознал, какова [его] ситуация, и кто [выбрал] в этой ситуации ответственное участие [себя] в окружающем [его] мире, чтобы утвердить [свою] свободу» («Что такое экзистенциализм ?»). Иван ведет себя так, как необходимо, несмотря на обстоятельства, и в некотором смысле преуменьшение его хаотичного окружения только подчеркивает присутствующий хаос.

Иван с готовностью принимает его осуждение и органично берет на себя роль заключенного, несмотря на существование в мире «без видимых на то оснований». Мир, где люди часто замерзают и умирают от голода. Сам ГУЛАГ основан на абсурде, это лагерь, в котором большинство заключенных — невиновные люди, умирающие осужденными; место, где даже взяточничество считается привычкой, а коррупция является основой, на которой строится весь режим. Однако Иван не тратит время на размышления о причине своей реальности, ведь в первую очередь он сам признал себя виновным. Вместо этого он принимает последствия этого, потому что это его реальность, что является еще одним качеством экзистенциалиста; «[он] осознал, какова [его] ситуация, и кто [выбрал] в этой ситуации ответственное участие [себя] в окружающем [его] мире, чтобы утвердить [свою] свободу» («Что такое экзистенциализм ?»). Иван ведет себя так, как необходимо, несмотря на обстоятельства, и в некотором смысле преуменьшение его хаотичного окружения только подчеркивает присутствующий хаос. Далее Солженицын использует определенные литературные приемы, чтобы продемонстрировать подход Ивана к жизни в ГУЛАГе, а именно символические объекты, которые создаются посредством его установления абсурда. Экзистенциальная философия предполагает, что одной из ее определяющих характеристик является акцент на личной свободе, и, как адаптировано из Сартра, «Быть свободным означает признать свою полную независимость; устраивать свою жизнь собственной инициативой» («Что такое экзистенциализм?»). Ложка ручной работы Ивана, которой он безмерно гордится и даже называет ее «своей малышкой», — это способ Ивана сохранить «собственную инициативу», позволяющий ему отделить себя от абсурдного поведения, которому способствует среда ГУЛАГа ( Солженицын 84). Это дает ему независимость, что, в свою очередь, выделяет его среди большинства заключенных. Сама ложка становится средством, в котором Иван может свободно выражать себя как личность по своей собственной воле, еще больше изолируя себя от ГУЛАГа и позволяя ему не только сосредоточиться на выживании, но и выживать достойно.

Далее Солженицын использует определенные литературные приемы, чтобы продемонстрировать подход Ивана к жизни в ГУЛАГе, а именно символические объекты, которые создаются посредством его установления абсурда. Экзистенциальная философия предполагает, что одной из ее определяющих характеристик является акцент на личной свободе, и, как адаптировано из Сартра, «Быть свободным означает признать свою полную независимость; устраивать свою жизнь собственной инициативой» («Что такое экзистенциализм?»). Ложка ручной работы Ивана, которой он безмерно гордится и даже называет ее «своей малышкой», — это способ Ивана сохранить «собственную инициативу», позволяющий ему отделить себя от абсурдного поведения, которому способствует среда ГУЛАГа ( Солженицын 84). Это дает ему независимость, что, в свою очередь, выделяет его среди большинства заключенных. Сама ложка становится средством, в котором Иван может свободно выражать себя как личность по своей собственной воле, еще больше изолируя себя от ГУЛАГа и позволяя ему не только сосредоточиться на выживании, но и выживать достойно.

В некотором смысле сам Иван становится символом независимости. Это связано с экзистенциальной философией отчуждения, адаптированной из Кьеркегора, в которой «задача самости — преодоление отчуждения через самостановление» («Что такое экзистенциализм?»). Эта концепция присутствует в ГУЛАГе, где «злейший враг зэка — другой зэк», еще больше подчеркивая истинную изоляцию, которую испытывает Иван, даже от своих сокамерников (Солженицын 90). Однако способность Ивана преодолевать это отчуждение через его сосредоточенность на собственном существовании — это то, что не только еще больше определяет его как агента экзистенциализма, но и позволяет ему в конечном итоге преодолеть других зэков и, что более важно, авторитет ГУЛАГа. Одновременно выступая против советской идеологии, эти концепции отражают экзистенциальные философии. Солженицын использует эту философию, чтобы противостоять сталинскому режиму, где ожидается единство, заклейменное как соответствие, а не независимость. Он делает это, раскрывая контроль и полномочия, которые Иван создает по своей собственной воле, несмотря на давление и постоянные команды системы делать противоположное. Таким образом, через использование символизма, характерного для Ивана, Солженицын устанавливает Ивана как экзистенциального агента как средство противопоставления власти ГУЛАГа. В конце романа Иван размышляет о своем дне, называя его «почти счастливым днем», потому что « он не заболел» и не сидел в тюрьме (Солженицын 139). Это отражает экзистенциальное качество фактичности, о котором говорили Сартр и де Бовуар. Эти представления предполагают, что реальность человека фиксирована и неизменна, однако это не обязательно определяет личность, а это означает, что фактичность человека не ограничивает его или ее свободную волю («Что такое экзистенциализм?»). Кроме того, индивидуально-ориентированный настрой Ивана раскрывается в следующей сцене, в которой Иван «теперь… ни на что не жаловался: ни на продолжительность своей растяжки, ни на продолжительность дня, ни на то, что они украли очередное воскресенье. Это было все, о чем он думал сейчас: мы выживем. Потерпим, даст Бог, пока не кончится» (Солженицын 77).

Таким образом, через использование символизма, характерного для Ивана, Солженицын устанавливает Ивана как экзистенциального агента как средство противопоставления власти ГУЛАГа. В конце романа Иван размышляет о своем дне, называя его «почти счастливым днем», потому что « он не заболел» и не сидел в тюрьме (Солженицын 139). Это отражает экзистенциальное качество фактичности, о котором говорили Сартр и де Бовуар. Эти представления предполагают, что реальность человека фиксирована и неизменна, однако это не обязательно определяет личность, а это означает, что фактичность человека не ограничивает его или ее свободную волю («Что такое экзистенциализм?»). Кроме того, индивидуально-ориентированный настрой Ивана раскрывается в следующей сцене, в которой Иван «теперь… ни на что не жаловался: ни на продолжительность своей растяжки, ни на продолжительность дня, ни на то, что они украли очередное воскресенье. Это было все, о чем он думал сейчас: мы выживем. Потерпим, даст Бог, пока не кончится» (Солженицын 77). Таким образом, Иван не работает и не живет, чтобы угодить кому-либо, кроме себя, и тем более лидерам ГУЛАГа. Это снова связано с экзистенциальным качеством абсурда, как его объяснял Сартр, понятием, которое предполагает, что у жизни нет цели, кроме той, которую дает ей человек («Что такое экзистенциализм?»). В этом смысле утверждение Солженицыным Ивана как экзистенциалиста является свидетельством философии, согласно которой каждый может найти смысл или цель в жизни, независимо от обстоятельств.

Таким образом, Иван не работает и не живет, чтобы угодить кому-либо, кроме себя, и тем более лидерам ГУЛАГа. Это снова связано с экзистенциальным качеством абсурда, как его объяснял Сартр, понятием, которое предполагает, что у жизни нет цели, кроме той, которую дает ей человек («Что такое экзистенциализм?»). В этом смысле утверждение Солженицыным Ивана как экзистенциалиста является свидетельством философии, согласно которой каждый может найти смысл или цель в жизни, независимо от обстоятельств.

Представление Солженицына об Иване как о экзистенциальной фигуре противопоставляется авторитету ГУЛАГа, чтобы проиллюстрировать негативные аспекты сталинской эпохи. Включение Солженицыным кодекса Ивана, плавный переход Ивана в абсурд ГУЛАГа и его целенаправленное использование символики исследуют роль, которую экзистенциальные ценности играют в угнетающих и неблагоприятных обстоятельствах. Использование Солженицыным экзистенциализма в романе служит для того, чтобы в конечном итоге обогатить тему того, как люди справляются со временами борьбы, и обеспечить более глубокое понимание исторического контекста, в котором роман был впервые опубликован.