О путеводителе по Калининграду и области «По следам Первой мировой войны»

Меню- О путеводителе

- Карта

- Объекты

- Маршруты

- Отдых

- Фото

Миссия и значение проекта

Путеводитель по следам Первой мировой войныв Калининградской области

Создан холдингом GS Group в партнерстве с Калининградским историко-художественным музеем в год 100-летия начала Первой мировой войны с целью сохранения памяти о событиях того времени.

Захоронения

погибшихЗахоронения и мемориалы

Первой мировой войны

Изучить

Здания

памятники архитектурыОбъекты, связанные с событиями

Первой мировой войны

Изучить

Памятники

и памятные знакиОбъекты, посвященные погибшим военным

и гражданскому населению

Изучить

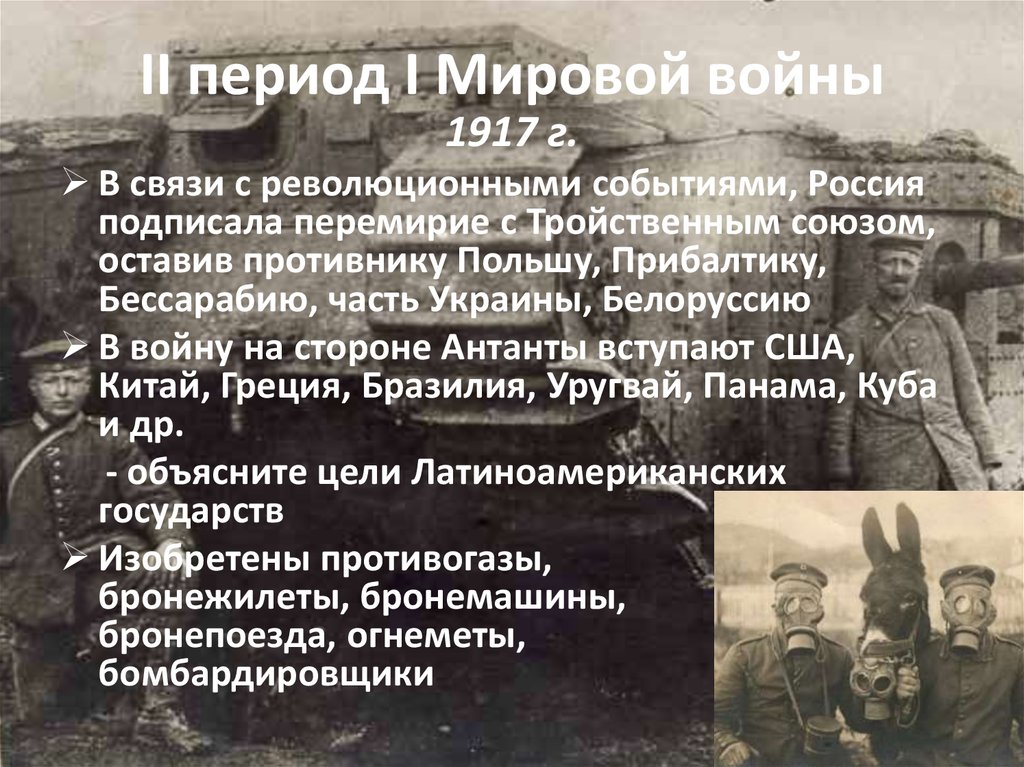

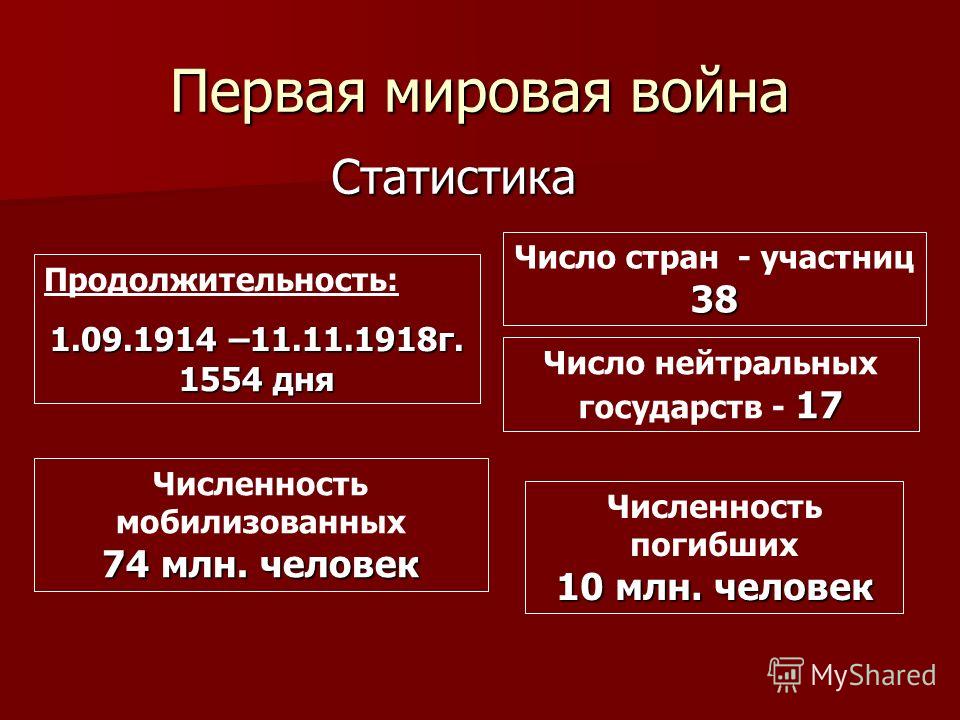

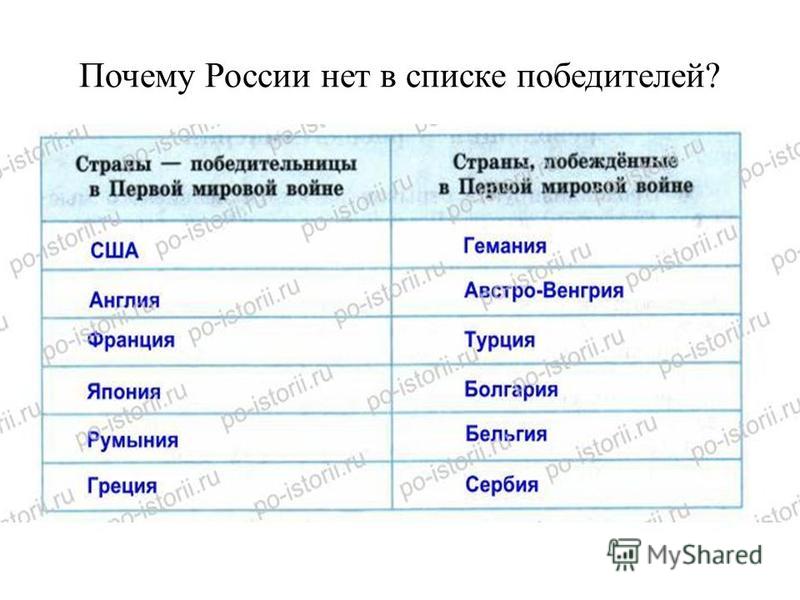

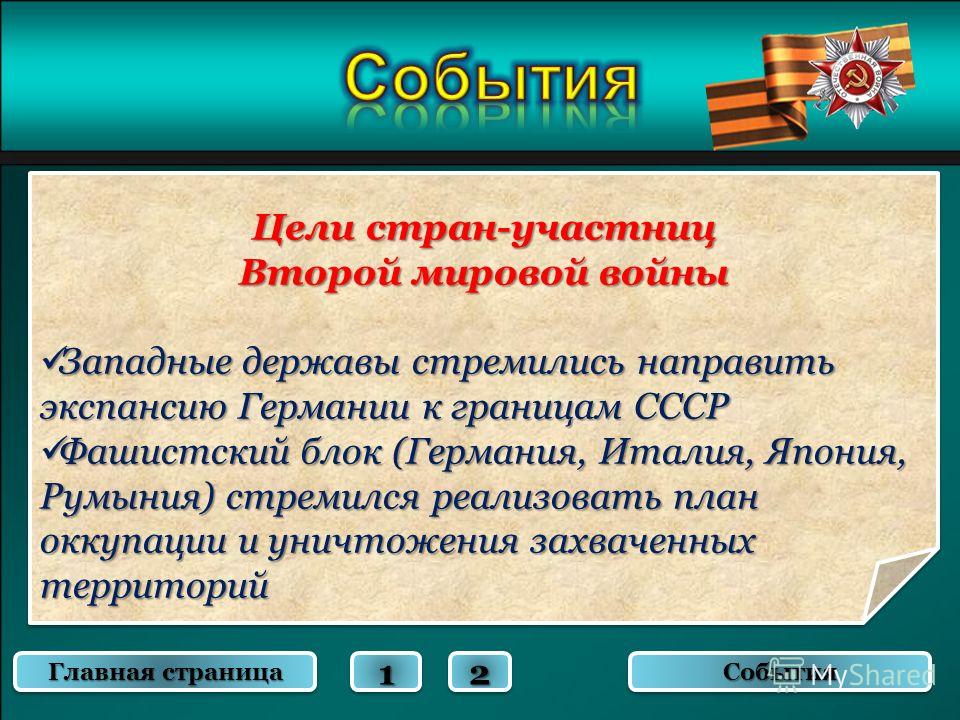

Первая мировая войнана территории региона

Вступление России в Первую мировую войну изменило историю нашего государства. Для России конфликт окончился двумя революциями и установлением советской власти, для земного шара – глобальным переразделом карты мира. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Страны-участницы потеряли более 22 млн человек убитыми, около 55 млн были ранены. Одним из последствий Первой мировой войны стала Вторая мировая война.

Для России конфликт окончился двумя революциями и установлением советской власти, для земного шара – глобальным переразделом карты мира. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Страны-участницы потеряли более 22 млн человек убитыми, около 55 млн были ранены. Одним из последствий Первой мировой войны стала Вторая мировая война.

Калининградская область – единственный регион России, на территории которого проходили масштабные боевые действия Первой мировой войны, сохранились памятники и захоронения погибших в этом конфликте.

Жителями Восточной Пруссии и позднее Калининградской области было воздвигнуто более 100 памятных знаков в честь павших в войне, на сегодняшний день в различном состоянии сохранилось около 50, многие из немецких памятников утрачены или находятся в аварийном состоянии.

После раздела Восточной Пруссии по результатам Второй мировой войны на территории Калининградской области осталось 754 захоронений погибших воинов, на большей части которых совместно похоронены и немцы, и русские.

Культурное развитие любой страны базируется на знаниях и уважении своей истории. Давайте вместе не будем забывать о событиях 1914-1918 гг., бережно относиться к могилам погибших в этой войне!

Приглашаем узнать больше о Первой мировой войне и посетить памятные места, воспользовавшись путеводителем по Калининграду и области «По следам Первой мировой войны», который мы постарались сделать максимально удобным для планирования вашего путешествия по Калининградской области.

Участники первой мировой войны

ГА

Гаитенов Валериан Михайлович (1855 — ?), русский генерал от артиллерии.

Галлиени (Gallieni) Жозеф-Симон (1849-1916), маршал Франции.

Гальвиц, Гальвиц фон Дрейлинг (Gallwitz von Dreyling) Макс-Карл-Вильгельм (1852-1937), германский генерал артиллерии.

Гамильтон (Hamilton) Ян Стандиш Монтегю (1853-1947), английский полный генерал.

Гандурин Иван Константинович (1866-1942), русский генерал-лейтенант.

Гартман Борис Георгиевич (Егорович) (1878-1950), генерал-майор.

Гасан-Иззет-Паша (Hasan Izzet Pasa), турецкий генерал-лейтенант.

Гаузен (Hausen) Макс фон (1846-1922), барон, германский генерал-полковник.

Гаэде, Гэде (Gaede) Ганс

(1852-1916), германский генерал пехоты.

Геддес (Geddes) Эрик (1875-1937), английский генерал-майор.

Гееринген (Heeringen) Иосиас фон (1850-1926), германский генерал-полковник.

Гейден граф Димитрий Федорович (1862-1926), полковник Генштаба.

Гейнрих (Heinrich) Густав фон (25.9.1854, Плес,

Верхняя Силезия — ?), германский генерал

артиллерии. В 1874 вступил в 74-й силезский полевой

арт. полк. В 1883-86 учился в Военной академии, с 1890

служил в Военном министерстве, с 1894 — в 5-м, затем в

14-м арт. полках. С 1900 директор 2-й дирекции арт.

департамента Военного министерства. С 1902

командир 5-го полевого арт. полка, с 1906 командир 2-й

полевой арт. бригады, с апр. 1910 инспектор 2-й, с окт.

1913 -3-й арт. инспекций. В нояб. 1913 переведен в

резерв. Во время войны в 1915 назначен губернатором

Лилля. С дек.

Гейсман Платон Александрович (с 1916 Гайсманс) (1853-1919), русский генерал от инфантерии.

Генрих (Heinrich), Генрих-Альберт-Вильгельм Гогенцоллерн

(1862-1929), принц Прусский, гроссадмирал.Георг V, Джордж-Фредерик-Эрнст-Альберт Саксен-Кобург-Готский (Georg-Frederik-Ernst-Albert von Sachsen-Coburg-Gotha) (1865-1936), король Великобритании и Ирландии.

Георги (Georgi) Фридрих фон (1852-1926), барон, австро-венгерский генерал-полковник.

Георгиевич Михаил Миланович (1883-1969), генерал-майор Генштаба.

Герасимов Александр Михайлович (1861- 1930), вице-адмирал.

Герасимов Евгений

Михайлович (1873-1948), генерал-лейтенант

Генштаба.

Гернгросс Александр Алексеевич (4.8.1851 -17.3.1925, Ленинград), русский генерал от инфантерии

Геруа Александр Владимирович (1870-1944), русский генерал-лейтенант.

Геруа Борис Владимирович (1876-1942), генерал-майор Генштаба.

Гешов Димитр Иванов (1860-1922), болгарский генерал пехоты.

Гизль фон Гизлинген (Giesi von Gieslingen) Артур (1857-1935), барон, австро-венгерский генерал кавалерии.

Гилленшмидт Яков Федорович фон (1870-1918), русский генерал-лейтенант.

Гильома (Guillaumat) Адольф-Мари-Луи (1863-1940), французский дивизионный генерал.

Гильчевский Константин Лукич (1857 — ?), русский генерал-лейтенант.

Гитлер Адольф

(Hitler — Schicklgruber) (Шикльгрубер) (1889-1945) ефрейтор,

будущий фюрер немцев.

Гонторев Борис Викторович (1879-1977), полковник Генерального штаба.

Гофман Владимир Владимирович (1888-1950), полковник Генерального штаба.

Гофман (Hoffmann) Макс (1869-1927), герм. генерал-майор.

Гревс Александр Петрович (1876-1936), генерал-майор.

Гришин Алексей Николаевич (лит. псевдоним — Гришин-Алмазов) (?—1919), полковник.

Гусельщиков Адриан Константинович (1871-1936), генерал-лейтенант.

Гутьер (Hutier) Оскар фон (1857-1934), германский генерал пехоты.

Гюндель (Gundel) Эрих Густав Вильгельм

Теодор фон (13.7.1854, Гослар — 23.12.1924), германский

генерал пехоты. Незадолго до начала войны вышел в

отставку. При мобилизации 2.8.1914 призван из

отставки и назначен командиром V резервного

корпуса.

Далее читайте:

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш-Щ | Э | Ю | Я |

Первая мировая война

(проект ХРОНОСа, включающий в себя хронику войны, биографический справочник, предметный указатель, сборник источников и библиотеку, а также подборку иллюстраций военных лет).

Гражданская война 1918-1920 годов в России (хронологическая таблица).

Закон о подстрекательстве к мятежу 1918 г. | Энциклопедия Первой поправки

Главная >> Энциклопедия >> Статьи

Кристина Л. Бойд

Закон о подстрекательстве к мятежу 1918 года ограничил права граждан США на свободу слова во время Первой мировой войны. Его принятие стало рассматриваться как пример выхода правительства за рамки свобод, закрепленных в Первой поправке. Президент Вудро Вильсон (вверху), призывавший к принятию закона, был обеспокоен падением морального духа в стране и искал способ подавить широко распространенное неодобрение войны и призыва на военную службу. (Изображение из Библиотеки Конгресса, 2 декабря 19 г.12, общественное достояние)

Закон о подстрекательстве к мятежу 1918 года ограничивал права граждан США на свободу слова во время войны.

Принятый 16 мая 1918 года в качестве поправки к Разделу I Закона о шпионаже 1917 года, закон предусматривал дополнительные и расширенные ограничения на свободу слова. В конечном итоге его принятие стало рассматриваться как пример выхода правительства за рамки свобод, закрепленных в Первой поправке.

Закон о подстрекательстве к мятежу, принятый во время Первой мировой войны

Президент Вудро Вильсон совместно с лидерами Конгресса и влиятельными газетами той эпохи призвал к принятию Закона о подстрекательстве в разгар участия США в Первой мировой войне. Вильсон был обеспокоен снижение морального духа страны и поиск способа подавить растущее и широко распространенное неодобрение войны и призыва на военную службу, который был введен для ее ведения.

Целями обычно были лица, выступавшие против военных действий.

Положения закона запрещали определенные виды высказываний, поскольку они имели отношение к войне или вооруженным силам.

В соответствии с законом запрещалось:

- подстрекать к вероломству в вооруженных силах;

- использовать в устной или письменной форме любой язык, нелояльный правительству, Конституции, вооруженным силам или флагу;

- выступать за забастовки на производстве труда; продвигать принципы, которые противоречили закону; или

- поддерживают страны, находящиеся в состоянии войны с США.

Объектами судебного преследования в соответствии с Законом о подстрекательстве к мятежу обычно становились лица, выступавшие против военных действий, в том числе пацифисты, анархисты и социалисты. Нарушение Закона о подстрекательстве к мятежу может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет и штрафу в размере 10 000 долларов. Правительство возбудило более 2000 дел в соответствии с Законом о шпионаже 1917 года и Законом о подстрекательстве к мятежу 1918 года. Из них более 1000 закончились обвинительными приговорами.

Подтверждены обвинительные приговоры по Закону о подстрекательстве к Первой поправке

Верховный суд оставил в силе обвинительные приговоры многим лицам, привлеченным к ответственности в соответствии с Законом о подстрекательстве к мятежу.

Судья Оливер Венделл Холмс-младший установил критерий «явной и реальной опасности» в деле Шенк против Соединенных Штатов (1919 г.). Поддерживая приговор социалиста Чарльза Шенка, судья Холмс написал, что «самая строгая защита свободы слова не защитит человека, ложно выкрикивающего огонь в театре и вызывающего панику». Суд также единогласно оставил в силе обвинительные приговоры по делу Дебс против Соединенных Штатов (1919) и Фроверк против Соединенных Штатов (1919 г.).

Суд также единогласно оставил в силе обвинительные приговоры по делу Дебс против Соединенных Штатов (1919) и Фроверк против Соединенных Штатов (1919 г.).

В деле Abrams v. военное участие в Советском Союзе. Суд в конце 1919 года оставил приговор в силе.

Однако в этом случае Холмс вместе с судьей Луисом Д. Брандейсом не согласились с большинством, утверждая, что критерий «явной и настоящей опасности» не был выполнен при обстоятельствах, возникающих в деле. В частности, Холмс считал, что у Абрамса не было необходимого намерения нанести ущерб военным усилиям США. В отличие от его мнения большинства в Schenck, особое мнение Холмса в Abrams призвало, чтобы политическая речь была защищена Первой поправкой.

Закон о подстрекательстве к мятежу 1918 года был отменен в 1920 году, хотя многие части первоначального Закона о шпионаже остаются в силе.

Эта статья была впервые опубликована в 2009 году. Кристина Л. Бойд — доцент кафедры политологии Университета Джорджии. Ее текущее исследование сосредоточено на количественном анализе судей и сторон в федеральных судах.

Ее текущее исследование сосредоточено на количественном анализе судей и сторон в федеральных судах.

Отправить отзыв об этой статье

Действительно ли Европа была готова к Первой мировой войне?

Насколько великие державы были готовы к войне в 1914 году? Слишком часто на этот вопрос отвечали, указывая на ожидания скорой войны, а также на неразбериху и неэффективность ее начальных стадий. Реальность такова, что у большинства информированных людей были реалистичные ожидания, а путаница и неэффективность свойственны войне.

Гельмут фон Мольтке Старший, руководивший победой Пруссии над Францией в 1870 году, написал слова, которые часто перефразировали так: «Ни один план не выдерживает столкновения с врагом». Его сын командовал немецкой армией, когда разразилась Первая мировая война.

На самом деле степень готовности Великих держав к войне 1914 года имеет столько слоев, сколько луковица. Вот четыре.

Ожидали ли политические лидеры войны?

Войну по-разному предвидели, планировали и даже приветствовали. Война планировалась в Берлине и Вене. Его приветствовали в Петербурге и отчасти в Париже.

Ожидание войны было широко распространено среди национальных политических элит. Элемент неожиданности был самым большим для массы людей, которые были неосведомлены в каждой стране. У лидеров были разные степени и виды ожидания, но одной из особенностей довоенного периода было то, что все великие державы знали о военных планах друг друга. Обмен информацией произошел отчасти благодаря шпионажу, отчасти благодаря преднамеренной дипломатии.

Это привело к ситуации, когда, с одной стороны, все лидеры понимали, что отдельные конфликты могут спровоцировать общеевропейскую войну. Это одна из причин, почему Великобритания упорно пыталась выступить посредником в июльском кризисе 1914 года. Эти усилия не увенчались успехом, потому что другие были готовы пойти на риск более широкой войны или даже намеревались ее развязать.

С другой стороны, это правда, что какой-то конкретный аспект грядущего конфликта был важен для каждой национальной элиты. Таким образом, врагом Австрии была Сербия; для Германии врагом была Россия; для России врагом была Австрия. Для Британии приоритетом было спасти Францию. Для Франции приоритетом было спасти себя и отомстить за 1870 год. В конце концов, в каждой стране эти цели преобладали над предотвращением войны.

Лидеры понимали, что грядет?

Да, но не полностью. Слишком много было сделано из идеи, что все ожидали короткой победоносной войны. Это ожидание было распространено только среди простых людей, не имевших влияния на принятие решений. Немецкие военные планы были рассчитаны на короткую победоносную кампанию, но даже их авторы понимали, что они представляют собой возмутительную авантюру. Идея короткой войны была надеждой, а не расчетом.

Признаки понимания того, что война может затянуться и что победа может превратиться в пепел, повсюду в решениях и документах того времени. Они представлены в решениях Германии уважать нейтралитет Нидерландов, оставляя голландские порты открытыми для нейтральной торговли и нападая на британские суда. Это не имело смысла, если война не затягивалась. Они четко отражены в дневниках лидеров всех сторон (в том числе младшего Мольтке). Кто мог забыть слова министра иностранных дел Великобритании сэра Эдварда Грея накануне войны:

Они представлены в решениях Германии уважать нейтралитет Нидерландов, оставляя голландские порты открытыми для нейтральной торговли и нападая на британские суда. Это не имело смысла, если война не затягивалась. Они четко отражены в дневниках лидеров всех сторон (в том числе младшего Мольтке). Кто мог забыть слова министра иностранных дел Великобритании сэра Эдварда Грея накануне войны:

Лампы гаснут по всей Европе, мы больше не увидим их зажженными при нашей жизни.

Народ понял?

Если не сразу, то быстро приспособятся. В каждой стране национальные чувства быстро поддержали военные действия, и только небольшие и изолированные меньшинства выступили против. На самом деле, без этого было бы невозможно объяснить, как какая-либо страна могла годами выдерживать опустошительные потери и огромное экономическое бремя войны. Только в течение 1917 в большинстве стран, находившихся в состоянии войны, стали проявляться явные признаки социальной напряженности.

Общественная поддержка войны была в значительной степени стихийной, но и ее мобилизация была управляемой. Примечательно, что немецкие лидеры знали, что они нанесут первый удар в грядущей войне, и главной довоенной заботой было обеспечение того, чтобы немецкая общественность воспринимала их страну как действующую для защиты от российской агрессии.

Солдаты были экипированы для того, что было дальше?

Нет. На начальных этапах конфликта в наступление пошли три рода войск: пехота, артиллеристы, железнодорожные и конные войска для снабжения. Они столкнулись с винтовками, пистолетами и стационарными пулеметами. Вскоре выяснилось, что у пехотинцев нет наступательной техники, способной ответить на огонь позиционной обороны.

У пехоты были винтовки, из которых они могли стрелять стоя (что делало их уязвимыми) или лежа (чтобы они не могли двигаться). Они не могли стрелять и двигаться одновременно. Артиллеристы позади них могли попытаться подавить обороняющийся огонь, но это часто терпело неудачу, потому что стрельба была неточной и недостаточно сильной. Вот почему атакующая пехота так часто шла навстречу смерти.

Вот почему атакующая пехота так часто шла навстречу смерти.

Объем боеприпасов, необходимых для наступления, был настолько велик, что войска снабжения не могли доставить его на фронт во время движения фронта, а в экономике великих держав не хватало промышленных мощностей для его производства. Британия, традиционно полагавшаяся на свой военно-морской флот для защиты, оказалась более неподготовленной, чем большинство других.

Три вещи в конечном итоге восстановили способность пехоты вести огонь и двигаться. Было разработано новое наступательное пехотное снаряжение, такое как автоматическое оружие, винтовочные гранаты и траншейные минометы. Объем и точность артиллерийских боеприпасов значительно возросли. Впервые в бою применялись штурмовые машины и авиация.

Все это опиралось на колоссальную мобилизацию производственных мощностей, которая была более успешной в Великобритании, чем в любой другой стране. Эти события объясняют, почему последний год Первой мировой войны начинает походить на ближайшие годы Второй мировой войны с прорывами, мобильными действиями и более тяжелыми потерями с обеих сторон, чем в результате окопной войны.