Российская империя: начало становления | История Российской империи

Герб Российской империи

В результате Северной войны 1700—1721 годов была разгромлена мощная шведская армия, возвращены русские земли, захваченные Швецией в конце XVI—начале XVII веков. В устье Невы строится город Санкт-Петербург, куда в 1712 году переносится столица России. Московское государство становится в 1721 году Российской империей, во главе с императором Всероссийским.

Конечно, к созданию империи Россия шла долго, и не только победа в Северной войне способствовала этому.

Долгий путьВ начале XIII века Русь состояла из примерно 15 княжеств. Однако естественный ход централизации оказался перечёркнут монгольским нашествием (1237—1240). Дальнейшее объединение русских земель проходило в тяжёлых внешнеполитических условиях и диктовалось в первую очередь политическими предпосылками.

В XIV веке большая часть русских земель оказалась объединена вокруг Вильны — столицы возникшего Великого княжества Литовского и Русского. В течение XIII—XV веков во владении великих литовских князей из рода Гедиминовичей оказались Городенское, Полоцкое, Витебское, Турово-Пинское, Киевское княжества, а также большая часть Черниговщины, Волынь, Подолье, Смоленщина и ряд других русских земель. Тем самым ушло в прошлое единоличное правление Рюриковичей и родовое единство Руси. Присоединение земель происходило как военным, так и мирным путём.

В течение XIII—XV веков во владении великих литовских князей из рода Гедиминовичей оказались Городенское, Полоцкое, Витебское, Турово-Пинское, Киевское княжества, а также большая часть Черниговщины, Волынь, Подолье, Смоленщина и ряд других русских земель. Тем самым ушло в прошлое единоличное правление Рюриковичей и родовое единство Руси. Присоединение земель происходило как военным, так и мирным путём.

Конец XV — начало XVI веков стал своеобразным рубежом, после которого присоединяемые к России земли составляли с ней единое целое. Процесс присоединения остального наследства Древней Руси растянулся ещё на два столетия и к этому времени там набрали силу собственные этнические процессы.

В 1654 году к России присоединилась Левобережная Украина. Земли Правобережной Украины (без Галиции) и Белоруссии вошли в состав Российской империи в результате второго раздела Речи Посполитой в 1793 году.

«Российское царство (и в понятийном, идеологическом, и в институциональном плане) имело два источника: „царство“ (ханство) Золотой Орды и византийское православное царство (империя)».

Одним из первых, кто сформулировал новую идею царской власти московских князей, был митрополит Зосима. В сочинении «Изложение пасхалии», поданном московскому собору в 1492 г., он подчеркивал, что Москва стала новым Константинополем благодаря верности Руси Богу. Сам Бог поставил Ивана III — «нового царя Константина новому граду Константину — Москве и всей Русской земли и иным многим землям государя».Таким образом, Иван IV был первым царем, венчанным на царство. Это произошло 16 января 1547 года.

Флаг Царства Русского

Герб Царства Русского

При Иване IV России удалось существенно расширить свои владения. В результате похода на Казань и её взятия в 1552 году она обрела среднее Поволжье, а в 1556 году со взятием Астрахани — нижнее Поволжье и выход к Каспийскому морю, что открывало новые торговые возможности с Персией, Кавказом и Средней Азией. Одновременно было разорвано стеснявшее Русь кольцо из враждебных татарских ханств, открылась дорога в Сибирь.

В. Суриков «Покорение Сибири Ермаком»

На эпоху Ивана Грозного пришлось также начало завоевания Сибири. Немногочисленный отряд казаков Ермака Тимофеевича, нанятый уральскими промышленниками Строгановыми для защиты от набегов сибирских татар, разбил войско сибирского хана Кучума и взял его столицу Кашлык. Несмотря на то, что из-за нападений татар мало кому из казаков удалось вернуться живым, распавшееся Сибирское ханство уже не восстановилось. Спустя несколько лет, царские стрельцы воеводы Воейкова подавили последнее сопротивление. Началось постепенное освоение русскими Сибири. В течение следующих десятилетий начали возникать остроги и торговые поселения: Тобольск, Верхотурье, Мангазея, Енисейск и Братск.

Российская империяП. Жарков «Портрет Петра I»

30 августа 1721 года между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, по которому Россия получала выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию.

Россия стала великой европейской державой. Пётр I принял от Сената титулы «Великий» и «Отец Отечества», его провозгласили императором, а Россию — империей.

Образование Российской империи сопровождалось целым рядом реформ.

Реформа государственного управленияСоздание Ближней канцелярии (или Консилиума министров) в 1699 г. Было преобразовано в 1711 г. в Правительствующий Сенат. Создание 12 коллегий, имеющих определенную сферу деятельности и полномочия.

Система государственного управления стала более совершенной. Деятельность большинства государственных органов стала регламентированной, коллегии имели четко очерченную область деятельности. Были созданы контролирующие органы.

Областная (губернская) реформаНа первом этапе реформы Петр I поделил Россию на 8 губерний: Московскую, Киевскую, Казанскую, Ингермандландскую (впоследствии Санкт-Петербургскую), Архангелогородскую, Смоленскую, Азовскую, Сибирскую. Они управлялись губернаторами, ведавшими войсками, расположенными на территории губернии, а также обладавшими всей полнотой административной и судебной власти. На втором этапе реформы губернии были поделены на 50 провинций, управляемых воеводами, а те делились на дистрикты, руководимые земскими комиссарами. Губернаторы были лишены административной власти и решали судебные и военные вопросы.

На втором этапе реформы губернии были поделены на 50 провинций, управляемых воеводами, а те делились на дистрикты, руководимые земскими комиссарами. Губернаторы были лишены административной власти и решали судебные и военные вопросы.

Произошла централизация власти. Органы местного самоуправления почти полностью потеряли влияние.

Судебная реформаПетром 1 были образованы новые судебные органы: Сенат, Юстиц-коллегия, гофгерихты, нижние суды. Судебные функции также исполняли все коллеги, кроме Иностранной. Судьи были отделены от администрации. Был отменен суд целовальников (аналог суда присяжных), утрачен принцип неприкосновенности неосужденной личности.

Большое количество судебных органов и лиц, осуществлявших судебную деятельность (сам император, губернаторы, воеводы и др.) вносили в судопроизводство сумбур и неразбериху, введение возможности «выбивания» показаний под пытками создали почву для злоупотреблений и необъективности. Вместе с тем, была установлена состязательность процесса и необходимость того, чтобы приговор основывался на конкретных статьях закона, соответствующих разбираемому случаю.

Введение рекрутской повинности, создание военно-морского флота, учреждение Военной коллегии, ведавшей всеми военными делами. Введение с помощью «Табели о рангах» воинских званий, единых для всей России. Создание военно-промышленных предприятий, а также военных учебных заведений. Введение армейской дисциплины и воинских уставов.

Своими реформами Петр 1 создал грозную регулярную армию, насчитывавшую к 1725 г. до 212 тыс. человек и сильный военно-морской флот. В армии были созданы подразделения: полки, бригады и дивизии, на флоте – эскадры. Было одержано множество воинских побед. Эти реформы (хотя и неоднозначно оцениваемые разными историками) создали плацдарм для дальнейших успехов русского оружия.

Морской флот при Петре Великом

Церковная реформа

Был фактически ликвидирован институт патриаршества. В 1701 г. было реформировано управление церковно-монастырскими землями. Петр 1 восстановил Монастырский приказ, контролировавший церковные доходы и суд над монастырскими крестьянами. В 1721 году принят Духовный регламент, фактически лишивший церковь самостоятельности. На смену патриаршеству создан Святейший Синод, члены которого подчинялись Петру 1, которым и назначались. Церковное имущество часто отнималось и тратилось на нужды императора.

Петр 1 восстановил Монастырский приказ, контролировавший церковные доходы и суд над монастырскими крестьянами. В 1721 году принят Духовный регламент, фактически лишивший церковь самостоятельности. На смену патриаршеству создан Святейший Синод, члены которого подчинялись Петру 1, которым и назначались. Церковное имущество часто отнималось и тратилось на нужды императора.

Церковные реформы Петра 1 привели к почти полному подчинению духовенства светской власти. Помимо устранения патриаршества многие епископы и простые священнослужители подверглись гонениям. Церковь уже не могла проводить самостоятельную духовную политику и отчасти потеряла авторитет в обществе.

Финансовые реформыВведение множества новых (в том числе косвенных) налогов, монополизация продажи дегтя, алкоголя, соли и других товаров. Порча (уменьшение веса) монеты . Копейка становится основной монетой. Переход к подушной подати.

Увеличение доходов казны в несколько раз. Но! Достигнуто оно за счет обнищания основной массы населения, и большая часть этих доходов разворовывалась.

Пётр I повёл борьбу с внешними проявлениями «устаревшего» образа жизни (наиболее известен запрет на бороды), но не менее обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и светской европеизированной культуре. Стали появляться светские учебные заведения, основана первая русская газета, появляются переводы многих книг на русский. Успех по службе Пётр поставил для дворян в зависимость от образования.

Н. Неврев «Петр I»

Был предпринят ряд мер для развития просвещения: 14 января 1700 года в Москве была открыта школа математических и навигационных наук. В 1701—1721 были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, инженерная школа и морская академия в Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была открыта первая в России гимназия. Целям массового образования должны были служить созданные указом 1714 года цифирные школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить грамоте, цифири и геометрии». Предполагалось создать по две такие школы в каждой губернии, где обучение должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для подготовки священников создана сеть духовных школ 1721. Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства, но аналогичная мера для городского населения встретила яростное сопротивление и была отменена. Попытка Петра создать всесословную начальную школу не удалась (создание сети школ после его смерти прекратилось, большинство цифирных школ при его преемниках были перепрофилированы в сословные школы для подготовки духовенства), но тем не менее в его царствование были заложены основы для распространения образования в России.

Предполагалось создать по две такие школы в каждой губернии, где обучение должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для подготовки священников создана сеть духовных школ 1721. Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства, но аналогичная мера для городского населения встретила яростное сопротивление и была отменена. Попытка Петра создать всесословную начальную школу не удалась (создание сети школ после его смерти прекратилось, большинство цифирных школ при его преемниках были перепрофилированы в сословные школы для подготовки духовенства), но тем не менее в его царствование были заложены основы для распространения образования в России.

Петром I были созданы новые типографии.

В 1724 г. Пётр утвердил устав организуемой Академии наук, которая была открыта уже после его смерти.

Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в котором принимали участие иностранные архитекторы и которое осуществлялось по разработанному царём плану. Им создавалась новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр.

Им создавалась новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр.

Специальным указом царя в 1718 были введены ассамблеи, представлявшие новую для России форму общения между людьми. На ассамблеях дворяне танцевали и свободно общались, в отличие от прежних застолий и пиров.

С. Хлебовский «Ассамблеи при Петре I»

Петр приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал талантливых молодых людей обучаться «художествам» за границу.

30 декабря 1701 г. Пётр издал указ, которым предписывалось писать в челобитных и прочих документах имена полностью вместо уничижительных полуимен (Ивашка, Сенька и т.п.), на колени перед царём не падать, зимой на морозе шапку перед домом, в котором находится царь, не снимать. Он так пояснял необходимость этих нововведений: «Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству – сия то почесть свойственна царю…».

Пётр пытался изменить положение женщин в русском обществе. Он специальными указами (1700, 1702 и 1724 гг.) запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Предписывалось, чтобы между обручением и венчанием был не менее чем шестинедельный период, «дабы жених и невеста могли распознать друг друга». Если же за это время, говорилось в указе, «жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том ни настаивали родители, «в том быть свободе».

Преобразования эпохи Петра I привели к усилению российского государства, созданию современной европейской армии, развитию промышленности и распространению образования среди высших классов населения. Установилась абсолютная монархия во главе с императором, которому подчинялась также церковь (через обер-прокурора Священного Синода).

В чём существо Российской империи? Говорят историки — Филипп Попов

Филипп Попов,

1 декабря 2021, 11:57 — REGNUM 18−19 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялась научная конференция «300 лет Российской империи: управление многообразием».

Регалии Российской империи

В фокусе выступлений и обсуждений, прошедших в рамках конференции, оказались различные страницы истории Российской империи, объединенные сквозными темами: что есть империя по сущности своей, когда русское государство стало принимать эту сущность и является ли нынешняя Россия империей — а последний вопрос неразрывно связан с вопросом преемственности разных периодов русской истории.

Со вступительным словом выступил кандидат исторических наук, главный редактор

Так, в первые годы после установления в России советской власти сами ее представители подчеркивали принципиальную новизну выстраиваемого ими государства, тогда как их противники, потерпевшие поражение в Гражданской войне белые, постулировали, что новая власть никак не связана и вообще антагонистична исторической России. Но как раз на заявления об антагонистичности советского строя и исторической России большевики ответили созданием сменовеховства.

Революция. Февраль 1917 годаТакже и после 1991 года не единожды озвучивалась мысль, что Российская Федерация не преемственна Советскому Союзу — в частности, осталось в истории высказывание третьего президента России Дмитрия Медведева: «Россия — молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей исполнится только 20 лет».

Завершая вступительное слово, Колеров подчеркнул, что подготовленные для конференции научные работы, рассматривающие страницы прошлого, тем не менее имеют прямое отношение к той стране, в которой мы живем сейчас — как минимум в территориальном отношении, поскольку сейчас территории России в значительной части совпадают с ее территориями 300 лет назад, в год провозглашения империи.

Затем с первым докладом выступил доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Федор Гайда. Он рассмотрел историю понимания термина «империя» в России XVIII века, коснувшись также истории применения этого термина в отношении России в более ранний исторический период. Историк рассказал, что еще со времен Ивана III иностранцы порой называли Русское государство империей — конечно, не в официальном смысле слова, а в значении обширной и могущественной страны, самим фактом своего существования оказывающей большое влияние на мировую политику. К тому же и в титулатуре русских государей с XVI века появляется слово «царь», тесно связанное с понятием императора и в общем-то ему тождественное. Да и попытка Лжедмитрия I позиционировать себя как императора отнюдь не случайна.

Относительно начала употребления самого термина «империя» Гайда отметил, что он при Петре I использовался в двух значениях: с одной стороны, этим термином называли то, что ранее было принято называть державой, то есть государственную власть, а с другой стороны — то, что называлось государством или царством, то есть территорию, на которую эта власть распространялась.

В свою очередь при Екатерине II в широкое употребление вошло понятие «Отечество», что было связано с увлечением императрицы трудами Самуэля фон Пуфендорфа. Последний разделял общество и государство, а словом «Отечество» обозначал их объединение. И именно в таком значении это слово, ранее применяемое сравнительно редко и преимущественно в отношении территории, распространилось в правление Екатерины II.

Императрица Екатерина II Великая

Отдельно Гайда обратил внимание на факт отсутствия в России до 1918 года закона, юридически утверждавшего официальное название Российского государства, и употребление в законодательстве самых разных названий.

Следующий доклад принадлежал доктору исторических наук, профессору кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Всеволоду Воронину, обратившемуся к вопросу влияния теории общественного договора на государственный строй Российской империи.

Воронин подчеркнул, что это влияние очевидно уже во времена Петра I, который сделал одним из основных составляющих своей государственной идеологии понятие общественного блага, которое рассматривал вполне сообразно идеям Томаса Гоббса — одного из основоположников теории общественного договора.

Также историк напомнил о переписке Екатерины II с Вольтером и высказал мнение, что императрица видела себя истолковательницей идей общественного договора в России. Александра I же он охарактеризовал не просто как человека, прислушивающегося к теории общественного договора, а сторонника ее руссоистского варианта, что было обусловлено личностью человека, которого Екатерина II избрала воспитателем своего старшего внука — Фредерика-Сезара Лагарпа.

Даже Николай I при всей его репутации поборника самодержавия не отказывал в праве на существование республиканской форме правления, о чём вспоминали его современники. Так, известны его слова, что ему понятна республика как способ правления ясный и честный, по крайней мере способный быть таковым; и понятна абсолютная монархия, каковую он сам возглавляет. Однозначно не принимал он только представительную монархию, называя ее лживой, мошеннической и продажной.

Однозначно не принимал он только представительную монархию, называя ее лживой, мошеннической и продажной.

Франц Крюгер. Николай I Павлович

В связи с этим подчеркнул, что попытки уничижительной характеристики русской государственности как «ордынской» с исторической точки зрения неуместны.

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Республики Башкортостан Башкирского государственного университета Булат Азнабаев и кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории России, историографии и источниковедения Башкирского государственного университета Рамиль Рахимов посвятили свой доклад вопросу о характере государственного строительства на востоке России в первой трети XVIII столетия.

Рахимов обратил внимание на существование множества определений термина «империя» и предложил рассматривать вопрос сквозь призму определения, данного американским социологом Чарльзом Тилли: империя — крупная сложносоставная полития, связанная с центром непрямым способом, когда органы центральной власти ведают военными и финансовыми вопросами в каждом крупном сегменте имперского доминирования, но допускается непрямое управление такими способами, как сохранение или заключение особых пактов с органами власти каждого сегмента, либо отправление своих полномочий через посредников, пользующихся значительной автономией в своих доменах в обмен на лояльность, сбор дани и военное сотрудничество с центром.

Рахимов отмечает, что уже в XVII веке в соответствии с формулой Тилли были выстроены взаимоотношения между русскими царями и башкирами, которыми ведал приказ Казанского дворца, ставший в итоге к началу следующего столетия органом центрального управления присоединяемыми к России восточными землями. Башкирам в обмен на обязательство защиты российских границ удалось закрепить за собой ряд привилегий, таких как свобода вероисповедания, неотчуждаемое владение вотчинными угодьями, сохранение независимой от русских властей организации ополчения, автономия в судебных делах.

В свою очередь начало XVIII века ознаменовалось изменениями в контактах центра с местными элитами — вехой здесь стало упразднение приказа Казанского дворца и прямое переподчинение башкир казанским властям с запретом на прямые контакты с центральной властью. На основании этих перемен Рахимов делает вывод, что в начале XVIII века российские власти взяли курс на строительство национального государства. При этом такие перемены вызвали протесты местных элит, что обернулось среди прочего Башкирским восстанием, для усмирения которого пришлось частично возвращаться к прошлому имперскому формату отношений.

На основании этих перемен Рахимов делает вывод, что в начале XVIII века российские власти взяли курс на строительство национального государства. При этом такие перемены вызвали протесты местных элит, что обернулось среди прочего Башкирским восстанием, для усмирения которого пришлось частично возвращаться к прошлому имперскому формату отношений.

Следующим выступил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Алексей Конев. В своем докладе он охарактеризовал политику Екатерины II в отношении Сибири как признание особого положения российских территорий за Уралом и следование духу просвещенного монархизма времен расцвета европейских колониальных империй. Фактически позиционирование Сибири как «царства» в составе России знаменовало попытку правительственных кругов при Екатерине II создать отдельное местное управление, подобное таковым в колониях европейских держав.

Василий Иванович Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. 1895

1895

Кандидат исторических наук Анна Комзолова в своем докладе рассмотрела борьбу российских имперских властей против польской конспирации в период 30−40-х годов XIX столетия.

Организуемая находившимися в Западной Европе польскими эмигрантами и поддерживаемая либеральным общественным мнением европейских стран деятельность польской конспирации приобрела широчайший размах. Так, «Молодая Польша» стала одной из самых крупных по числу участников секций «Молодой Европы», и польские революционеры, после поражения восстания 1830−1831 годов связывавшие свои надежды на восстановление польского государства с общеевропейской революцией, стремились создать сеть, которая охватывала бы все территории, входившие некогда в состав Речи Посполитой.

В свою очередь правая польская эмиграция, помимо революционного сценария, связывала свои надежды и с возможностью большой войны против России, Австрии или Германии. Именно этим во многом объяснялась разведывательная деятельность многих представителей польской конспирации в интересах французского и британского правительств.

При этом Священный союз вовсе не был монолитен, и российские власти не возлагали на него каких-то исключительных надежд, а рассматривали его скорее как буфер на пути революционных идей из Западной Европы в Россию. Активность же польской конспирации Николай I вовсе рассматривал как проблему прежде всего российскую, а потому допускал действия на этом направлении без оглядки на союзников по Священному союзу. Хотя и попытки уплотнения взаимодействия с Австрией и Германией в противодействии польскому подполью предпринимались, особенно со стороны III отделения императорской канцелярии: в частности, жандармские офицеры по поручению Бенкендорфа устанавливали контакты с прусской полицией. Выдвигались даже проекты учреждения в Пруссии специальных управлений по надзору за деятельностью польских эмигрантов с присутствием при этих управлениях российских представителей.

Затем с докладом о стратегии в формировании управления Кавказом выступил кандидат исторических наук Европейского университета Санкт-Петербурга Амиран Урушадзе. Он рассказал о существовании в Российской империи двух основных точек зрения на то, как следовало организовать управление Кавказом.

Он рассказал о существовании в Российской империи двух основных точек зрения на то, как следовало организовать управление Кавказом.

Первая точка зрения, за которую ратовала прежде всего петербургская высшая бюрократия, выражалась в стремлении сделать Кавказ «простым продолжением внутренних российских губерний, хоть и со слегка взъерошенной поверхностью», тогда как вторая определялась словами Иллариона Воронцова-Дашкова: «Кавказ — величина особого рода», и подразумевала управление Кавказом через относительно автономный от центральной власти институт наместничества под управлением чиновника, пользующегося особым доверием императора.

Алексей Кившенко. Имам Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским, 25 августа 1859 года. 1880

Почти до самого конца 30-х годов XIX века в организации управления Кавказом явно следование именно первой концепции, однако провал предложенной сенатором Павлом Ганом реформы управления Закавказьем привел к тому, что в дальнейшем Николай I сделал ставку именно на институт наместничества. При этом Урушадзе особо подчеркивает, что в подборе наместника ключевое значение имел мотив императорского доверия, и упразднение Кавказского наместничества при Александре III связывает именно с тем, что император не нашел в своем окружении человека, которому мог бы доверить столь важный и специфический край.

При этом Урушадзе особо подчеркивает, что в подборе наместника ключевое значение имел мотив императорского доверия, и упразднение Кавказского наместничества при Александре III связывает именно с тем, что император не нашел в своем окружении человека, которому мог бы доверить столь важный и специфический край.

Заключительным в первый день конференции стал доклад доктора исторических наук, профессора института истории СПБГУ Александра Котова, посвященный фигуре Михаила Каткова и его последователям, их месту в истории русского консерватизма и национализма второй половины XIX века. Котов подчеркнул, что в русской консервативной мысли второй половины XIX века прослеживались два подхода: сословно-имперский, видевший будущую Россию как наднациональный союз дворянских корпораций, и национальный.

Оценивая влияние Каткова и его последователей на внешнюю политику Российской империи, историк подчеркнул, что несмотря на провозглашение отказа от всякой идеологии на международной арене, Катков вовсе не был сугубым прагматиком, и необходимость сближения с Францией отстаивал во многом из мировоззренческих соображений, видя во Франции именно образец сильного национального государства.

Во второй день конференции первым с докладом об ответе Российской империи на вызов «Весны народов» 1848−1849 годов выступил кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ Олег Айрапетов. В начале выступления он в качестве отличия между империей и национальным государством назвал разницу подходов: если империя отличается территориальным подходом к национальным проблемам, то национальное государство смотрит на территориальные вопросы с позиции национальных интересов.

«Весну народов» Айрапетов предложил рассматривать именно как столкновение двух этих подходов, подчеркнув, что в тогдашних революционных выступлениях доминировала именно национальная повестка, обусловленная нерешенностью ряда национальных и территориальных вопросов на Венском конгрессе 1814−1815 годов, а не социальная.

Историк особо оговорил, что позиция Петербурга в отношении национальных революций первой половины XIX века была неоднозначной и не была движима безоглядным стремлением подавить любые подобные выступления во имя принципов Священного союза. Так, в событиях во Франции и Бельгии летом 1830 года Николай I был заинтересован не столько в подавлении революции, сколько в недопущении ее за французские границы, а также в том, чтобы голландское меньшинство внутри Бельгии могло объединиться с Голландией. Сам же факт национальной революции в Бельгии и обособления ее от Нидерландского королевства рассматривался как событие неизбежное.

Так, в событиях во Франции и Бельгии летом 1830 года Николай I был заинтересован не столько в подавлении революции, сколько в недопущении ее за французские границы, а также в том, чтобы голландское меньшинство внутри Бельгии могло объединиться с Голландией. Сам же факт национальной революции в Бельгии и обособления ее от Нидерландского королевства рассматривался как событие неизбежное.

Айрапетов подчеркнул, что национальные революции были движимы не столько стремлением к освобождению от гнета, сколько национальной мечтой, поборники которой не слишком были склонны считаться, например, с этническими меньшинствами. И это ярко проявилось в Венгерской революции 1848−1849 годов, участники которой стремились не просто к отпадению от монархии Габсбургов, а к установлению венгерского господства над всеми землями короны святого Иштвана, простиравшимися от восточного побережья Адриатики до современной Словакии, хотя венгры на этом пространстве составляли меньшинство. И подходя с позиций интересов венгерской нации, мадьярские революционеры не были склонны считаться с правами других проживающих на этих территориях народов, что только обостряло межнациональные противоречия.

Йозеф Борсос. Открытие Государственного собрания Венгрии 5 июня 1848 года

При этом на интервенцию против Венгрии Николай I пошел лишь тогда, когда развитие событий в этой стране стало угрожать государственным интересам самой России, когда масштаб их явно начал выходить за рамки регионального — одной из вех здесь стало активное участие в венгерских повстанческих силах поляков, причем многие из которых участвовали в польских событиях 1830−1831 годов, как тот же Генрих Дембинский, ставший главнокомандующим повстанческими силами.

Доктор исторических наук профессор факультета государственного управления МГУ Александр Полунов в своем докладе обратился к судьбам малых этнических групп в Российской империи второй половины XIX — начала XX века. Этот период ознаменовался кристаллизацией двух подходов к данному вопросу.

Сторонники первого подхода придерживались мысли о необходимости ассимиляции этих групп и вливания этих групп в русский народ.

В свою очередь приверженцы второго подхода отстаивали необходимость сохранения и развития их самобытности, а также выведения их из-под влияния местных элит: например, виленский генерал-губернатор Владимир Назимов выдвигал идею «разъединения народностей» через языки преподавания, то есть ведение обучения в народных школах разных областей Северо-Западного края на тех языках, носители которых преобладали в этих областях. Таким образом предполагалось вывести местное сельское население из-под польского влияния. Однако на западе империи эти идеи не получили широкого воплощения, тогда как на востоке такие попытки предпринимались, чему подтверждением миссионерско-просветительская система Николая Ильминского.

Полунов отмечает, что взгляды поборников самобытности малых и притесняемых этнических групп сказались и на действиях России во внешнем мире — в частности, это выразилось в деятельности Православного палестинского общества по отношению к арабам. С этим же историк связал и некоторые антиколониальные шаги в политике России в начале XX века, такие как поддержка Абиссинии, Тибета, Сиама, Монголии — при этом он отметил, что поддержка это выражалась больше в советах и рекомендациях, чем в материальной помощи, и соседствовала со вполне империалистскими шагами.

Кандидат исторических наук, преподаватель факультета государственного управления МГУ Любовь Ульянова подняла тему значения теории заговоров для дискурса российских правых начала XX века. По ее оценке, именно важное место конспирологических мотивов в дискурсе российских правых являлось той чертой, что отличала их от консерваторов. Для подтверждения этого тезиса Ульянова обратилась к «Протоколам сионских мудрецов», которые являлись не просто юдофобским памфлетом, а именно обличением либерализма как оружия пресловутых «мудрецов» в их закулисной борьбе против традиционных государств и их народов.

Доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Удмуртского института истории, языка и антропологии Уральского отделения РАН Алексей Загребин выступил с докладом о Мултанском деле, ставшем одним из наиболее резонансных судебных дел рубежа XIX—XX столетий.

Мултанцы на скамье подсудимых

Начатое с обвинения группы крестьян-удмуртов села Старый Мултан в человеческих жертвоприношениях, это дело стало точкой столкновения самых разных интересов, от сугубо личных до политических. И, конечно, оно было тесно связано с национальной политикой, что и определило привлечение к процессу ученых-этнографов. И именно на это Загребин обращает внимание как на ту черту, что отличает Мултанское дело от других похожих процессов эпохи, таких как дело Дрейфуса во Франции и дело Бейлиса в России.

И, конечно, оно было тесно связано с национальной политикой, что и определило привлечение к процессу ученых-этнографов. И именно на это Загребин обращает внимание как на ту черту, что отличает Мултанское дело от других похожих процессов эпохи, таких как дело Дрейфуса во Франции и дело Бейлиса в России.

Причем этнографы выступили как на стороне защиты, так и на стороне обвинения — среди последних оказался и такой видный специалист, как профессор Казанского императорского университета Иван Смирнов. И это обстоятельство, отмечает Загребин, показало не просто подъем авторитета этнографии, но признание ее прикладного значения.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Оренбургского государственного университета Сергей Любичанковский сделал доклад на тему характера интеграции новых территорий в Российской империи, носила ли она характер колонизации или же аккультурации. Он оговорил, что аккультурационный и колонизационный подходы при всем их различии не являются напрочь взаимоисключающими, а также указал на сложности, вызванные политизацией и размыванием понятий колониальной зависимости и колониализма.

В качестве определения колониального подхода Любичанковский предложил такой признак, как систематически проводимая политика ущемления прав населения присоединяемых земель по отношению к ядерному, образующему народу державы. И как раз такой подход для российской политики интеграции новых территорий не был характерен — элементы его и могли применяться, но всё же более распространенной и последовательной практикой был именно взаимный культурный обмен, характерный для аккультурации. При этом аккультурационная политика вовсе не являлась плодом наивного альтруизма и мягкосердечия и в долгосрочной перспективе давала немало преимуществ перед колониалистским подходом.

В заключительном докладе конференции кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров предложил в качестве определения понятия «империя» единство сложных частей и подчеркнул необходимость различения колониальных и континентальных империй. Если первые выстроены по схеме эксплуатации колоний метрополией, то вторые представляют собой соединение взаимопроникающих частей. Имея разные «этажи», континентальные империи не перестают быть единым континуумом.

Имея разные «этажи», континентальные империи не перестают быть единым континуумом.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров

По мнению Колерова, такое определение отражает сущность России в разные периоды ее истории при разном государственном устройстве, смена которых отнюдь не исключала преемственности даже в кадровом аспекте. И сама концепция противопоставления разных периодов истории российской государственности, объявления какой-то из ее форм «не российской» в настоящее время уже маргинализуется. По сути, Россия по сей день остается континентальной империей.

При этом главной проблемой имперской формулы Колеров назвал то, что в современных условиях она представляется концептуально неудачной по сравнению с глобализмом, поскольку и колониальные империи погибли, и Советский Союз как империя был расчленен.

Empire: The Russian Way — JSTOR Daily

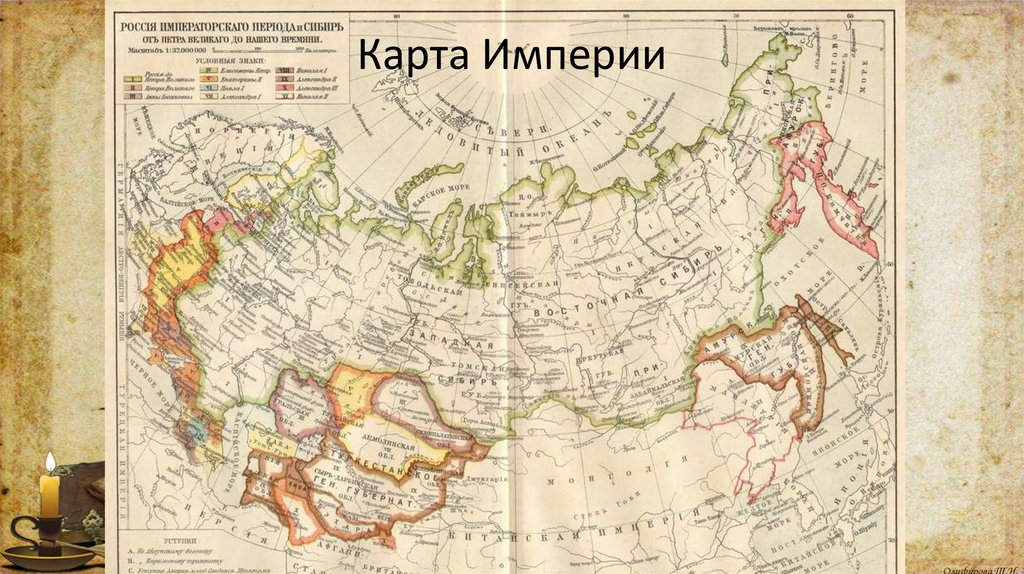

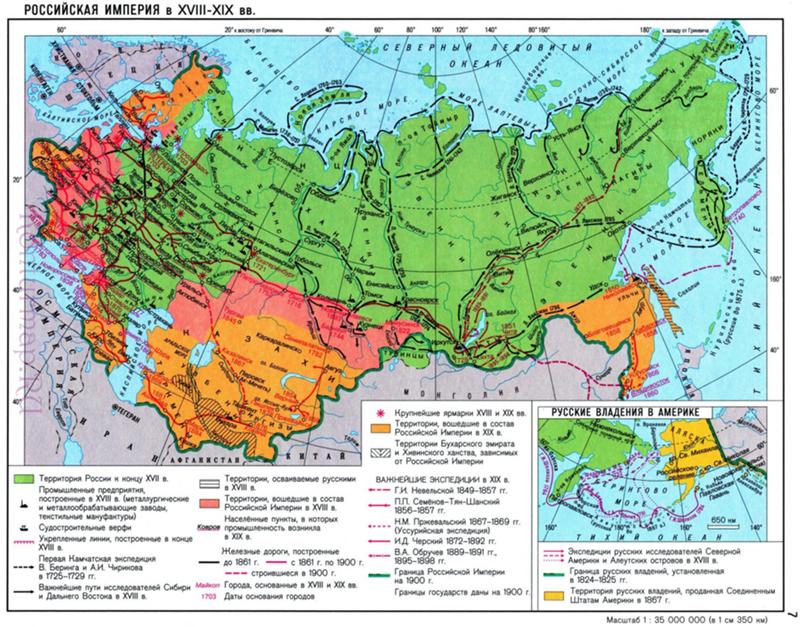

Как Россия стала имперской державой? Не так, как это делали другие европейские державы, пересекая моря и океаны, чтобы колонизировать части Африки, Азии и Америки. Имперский рост России в основном не имел выхода к морю: экспансия простиралась на континент через всю Евразию. Империя ушла на запад в Польшу и Литву; на восток в сторону Сибири; а на юге — в сторону Кавказа, Османской и Персидской империй.

Имперский рост России в основном не имел выхода к морю: экспансия простиралась на континент через всю Евразию. Империя ушла на запад в Польшу и Литву; на восток в сторону Сибири; а на юге — в сторону Кавказа, Османской и Персидской империй.

Именно этот последний регион исследует ученый Микаил Мамедов, отслеживая имперские взгляды России на Кавказ, начиная с аннексии Грузии в 1801 году.

«Понятие империи в России отличалось от западных держав. Россия не обладала «дальними колониями», а расширялась за свои границы вглубь Евразии. У него была лучшая возможность для более тесной интеграции туземного и русского дворянства в одно целое».

«Инкорпорация и ассимиляция туземных элит» в соседних регионах стала политикой России. Обоснование этой политики можно найти в указе царя Александра I 1801 года об аннексии грузинского княжества Картли-Кахети, как цитирует Мамедов: Империя, уже могущественная в мире, но только из любви к человечеству».

По словам завоевателя, это должно было быть завоеванием на благо побежденных. Обоснование «гуманитарной миссии» — будь то колонизация, вторжение или другие формы вмешательства крупных держав — с тех пор много слышно во всем мире. Отголоски этого можно даже услышать в рассуждениях Путина о его вторжении в Украину сегодня.

Обоснование «гуманитарной миссии» — будь то колонизация, вторжение или другие формы вмешательства крупных держав — с тех пор много слышно во всем мире. Отголоски этого можно даже услышать в рассуждениях Путина о его вторжении в Украину сегодня.

Как и в случае с другими европейскими державами, русские колонизаторы, вооруженные «благородными целями», должны были «защищать, цивилизовать и воспитывать» детские «азиатские» народы на пути империи. Как отмечает Мамедов, российская цивилизаторская миссия, как и многие другие до и после, также включала в себя сжигание деревень, захват заложников и посадку на кол отрубленных голов. Цивилизация была буквально обоюдоострым мечом.

К середине 1820-х годов идея цивилизаторской миссии превратилась в откровенно колониальный проект. Когда экспансия России столкнулась с османами и персами, это заметили и другие европейские державы. В частности, Британию беспокоили российские угрозы ее колониальной системе. Таким образом, русские стали рассматривать Кавказ как оборонительный рубеж, оплот между ними и Европой. Все это закипело во время Крымской войны (1853-1856 гг.), когда Россия сражалась с союзом британских, французских и османских войск.

Все это закипело во время Крымской войны (1853-1856 гг.), когда Россия сражалась с союзом британских, французских и османских войск.

Поражение России, особенно унизительное из-за демилитаризации Черного моря, привело к мощному внутреннему толчку к модернизации российского государства, вооруженных сил и общества в целом. (Примечательно, что крепостные будут освобождены в 1861 году.) Но русские территориальные потери были сравнительно невелики. Империя при династии Романовых просуществовала бы еще полвека.

К 1914 году, когда Ленин назвал Россию «тюрьмой народов», менее 20% всего населения при царе составляли этнические русские. Однако приход к власти большевиков не означал конца этой многоэтнической, многокультурной, многоконфессиональной (православной, мусульманской, иудейской и т. д.) империи. При всей «антиимпериалистической» риторике огромный СССР лишь придал новый блеск старому состоянию. Мы называем это «распадом» Советского Союза, потому что в результате его распада, начиная с 19 века, возникло более десятка государств. 91.

91.

Одной из таких новых наций была Грузия, которая обрела государственность через сто девяносто лет после начала ее присоединения к России. Конечно, один из самых печально известных лидеров Советского Союза был грузином по происхождению: Сталин, урожденный Иосеб Бесарионис дзе Джугашвили в Гори, Грузия, в 1878 году, правил СССР в течение трех десятилетий. В 2010 году в рамках процесса десоветизации страны убрали его массивную статую возле ратуши Гори.

За два года до этого, во время российско-грузинской войны 2008 года, Гори подвергся бомбардировке и был оккупирован российскими войсками в течение дюжины дней.

Поддержка JSTOR ежедневно! Присоединяйтесь к нашей новой программе членства на Patreon сегодня.

JSTOR — это цифровая библиотека для ученых, исследователей и студентов. Читатели JSTOR Daily могут бесплатно получить доступ к оригинальным исследованиям наших статей на JSTOR.

От цивилизаторской миссии к оборонительному рубежу: меняющиеся взгляды Российской империи на Кавказ (1801–1864 гг. )

)

Автор: Микаил Мамедов

История России. 2014. Т. 41, № 2. С. 142–162

Брилл

Императорская Россия: история и развитие

Происхождение

Русская нация начала формироваться в 8-м и 9-м веках нашей эры, когда скандинавские торговцы основали поселения вдоль великих рек России. В 10-м и 11-м веках они породили государство, Великое княжество Киевское, которое приняло христианство в начале 11-го века. Это преобразование произошло благодаря усилиям византийских миссионеров, за которым последовал импорт византийской культуры, включая кириллицу, почитание икон и византийские архитектурные стили, в Россию. В результате такого развития средневековая Россия, хотя и являлась членом семьи христианских стран, именуемой христианским миром, никогда не принадлежала бы средневековой Европе ни в культурном, ни в политическом отношении.

В конце XI-XII вв. Киевское государство распалось на ряд самостоятельных княжеств. Самой крупной и богатой из них была Новгородская республика. Он был расположен на севере и разбогател за счет торговли с остальной Европой через Балтийское море за счет продуктов северных лесов, таких как мед, меха и воск.

Он был расположен на севере и разбогател за счет торговли с остальной Европой через Балтийское море за счет продуктов северных лесов, таких как мед, меха и воск.

Монгольское владычество

В середине 13 века Русские государства подверглись очень разрушительным набегам монголов. За ними последовали два века монгольского правления. Большая часть этого времени находилась под контролем западной ветви Монгольской империи, называемой Золотой Ордой.

Монгольские ханы не навязывали прямого правления русским княжествам. Вместо этого они выбрали одного из князей в качестве посредника между ханом и другими князьями. Со временем эта должность перешла в руки правителя Московского княжества с центром в городе Москве. Эти князья использовали свое положение, чтобы получить в свои руки все больше и больше власти, пока не начали доминировать над другими князьями. Они присоединили к своему государству территории более мелких княжеств, взяв их под свой непосредственный контроль.

Независимость

По мере того, как росла власть московских князей, падала власть ханов Золотой Орды. Окраинные части их империи отделились и стали независимыми ханствами, а внутренняя нестабильность подорвала силу и сплоченность Золотой Орды. В середине-конце 15 века великие князья Московские вели другие русские государства в постепенном утверждении независимости от их монгольских повелителей.

Окраинные части их империи отделились и стали независимыми ханствами, а внутренняя нестабильность подорвала силу и сплоченность Золотой Орды. В середине-конце 15 века великие князья Московские вели другие русские государства в постепенном утверждении независимости от их монгольских повелителей.

В то же время, с падением Константинополя турками, они претендовали на мантию византийских императоров как защитников Православной Церкви.

К концу века Московия присоединила к себе большое Новгородское государство и завершила присоединение других русских княжеств. В 1527 году великий князь Московский принял титул царя всея Руси. Поскольку слово Царь означает Цезарь, это, по сути, претендовало на то, чтобы быть наследниками правителей Римской Империи.

Тем временем Россия приступила к массовому расширению территории, особенно на восток, где ослабленные остатки Монгольской империи представляли собой относительно легкую добычу. На западе располагалось огромное Польско-Литовское королевство, долгое время блокировавшее экспансию в этом направлении.

Романовы

Действительно, польско-литовские набеги способствовали дестабилизации Российского государства после того, как оно было ослаблено длительным правлением террора при царе Иване IV, «Грозном» (годы правления 1547–1584). Из-за патологических подозрений Ивана царская семья была уничтожена, и в 1598 году род угас. Последовал период анархии, известный как Смутное время, который закончился только тогда, когда дворянство избрало царем одного из своих, Михаила Романова ( 1613 г.).

В этот период русское крестьянство постепенно низводилось до статуса крепостных, привязанных к дворянским вотчинам. Это положение было оформлено Судебником 1649 г.. Это был также период быстрой экспансии в Сибирь. В основном это была работа торговцев мехом и независимых русских флибустьеров, называемых казаками. Однако крестьяне-переселенцы, спасающиеся от более обременительных требований дворянских господ, также заселяли новые земли на востоке. К несчастью для них, чиновники центрального правительства последовали за ними и вернули их в подчинение.

Русские закрепили свое продвижение через Сибирь в 1689 году договором с китайским правительством, устанавливающим границу между двумя государствами, которую признали оба.

В следующем столетии русские торговцы пушниной пересекли Берингов пролив на Аляску, и после того, как туда стали регулярно приезжать ловчие и торговые экспедиции, в 1784 г. здесь была основана постоянная русская колония. полностью на меховой торговле. Притязания России на Аляску были проданы Соединенным Штатам в 1867 году.

Вернувшись в 17 веке, казаки также действовали на западном фронте, и их склонность к русскому царю сыграла решающую роль в захвате огромных кусков территории у Польши. в середине 17 века.

Петр Великий

В конце XVII и начале XVIII века царит долгое царствование Петра Великого (годы правления 1672-1725). Этот царь пытался с полной безжалостностью и некоторым успехом модернизировать Российское государство по образцу европейских стран дальше на запад. Он создал современную европейскую армию, флот и бюрократию. Он победил Швецию и Польшу в долгих войнах и таким образом аннексировал кусок побережья Балтийского моря, а на этой новоприобретенной территории построил новую столицу европейского типа — Санкт-Петербург. Он также расширил территорию России на Кавказе и на границе с Персией.

Он победил Швецию и Польшу в долгих войнах и таким образом аннексировал кусок побережья Балтийского моря, а на этой новоприобретенной территории построил новую столицу европейского типа — Санкт-Петербург. Он также расширил территорию России на Кавказе и на границе с Персией.

Екатерина Великая

Достижением Петра Великого было превращение России в европейскую державу. Следующей заметной русской правительницей была Екатерина Великая (годы правления (1762-1796). При ней границы России расширились еще больше: победы над турками-османами принесли России контроль на берегах Черного моря, дальнейшие завоевания на Кавказе). а вместе с Австрией и Пруссией, три раздела Польши сначала резко сократили эту страну, а затем вообще стерли ее с карты Европы. Этот процесс привел российскую территорию в глубь Центральной Европы. за счет центральной бюрократии и «новых людей», выдвинутых Петром и его преемниками, а также за счет крепостных, поднявшихся в неудавшемся восстании 1773 г. 9.0003

Великая европейская держава

Революционная и наполеоновская войны, охватившие Европу с 1793 по 1815 год, привели к тому, что Россия как никогда ранее была вовлечена в европейские дела. Кульминацией их стало вторжение Наполеона в Россию в 1812 году, его поход на Москву и отступление. Эти события привели непосредственно к поражению Наполеона и к возвышению России до статуса великой европейской державы.

Кульминацией их стало вторжение Наполеона в Россию в 1812 году, его поход на Москву и отступление. Эти события привели непосредственно к поражению Наполеона и к возвышению России до статуса великой европейской державы.

Однако дома Россия оставалась отсталой по сравнению с народами Западной Европы. В политическом отношении она оставалась самодержавной, а в социальном — крепостнической. Промышленная революция, преобразившая Западную Европу в начале и середине XIX в.го века, оставили ее почти совершенно нетронутой в настоящее время. Усилия по проведению реформ ни к чему не привели, особенно при печально известном реакционном царе Николае I (1825-55).

Реформы и реакция

В 1854-55 годах Россия потерпела поражение от Англии и Франции в Крымской войне. Это создало настроение перемен, и при Александре II (годы правления 1855–1881) были проведены важные реформы. Прежде всего, в 1861 году было отменено крепостное право, хотя из-за того, что освобожденные крепостные должны были платить дополнительный налог, чтобы заплатить за свою свободу, многие остались едва ли лучше, чем раньше. Также во времена Александра Россия, наконец, начала переживать собственную промышленную революцию.

Также во времена Александра Россия, наконец, начала переживать собственную промышленную революцию.

Российская империя продолжала расширяться. Большие территории были присоединены к Китайской империи в 1860 году, а в 1870-х годах русские победили Османскую империю и приобрели новые территории на Кавказе, а также помогли добиться независимости Болгарии, Румынии и Черногории. Было аннексировано больше территории в Центральной Азии, и по мере того, как границы с Россией приближались к Афганистану, соперничество с британцами в Индии переросло в регион в дипломатической конфронтации, известной как «Большая игра».

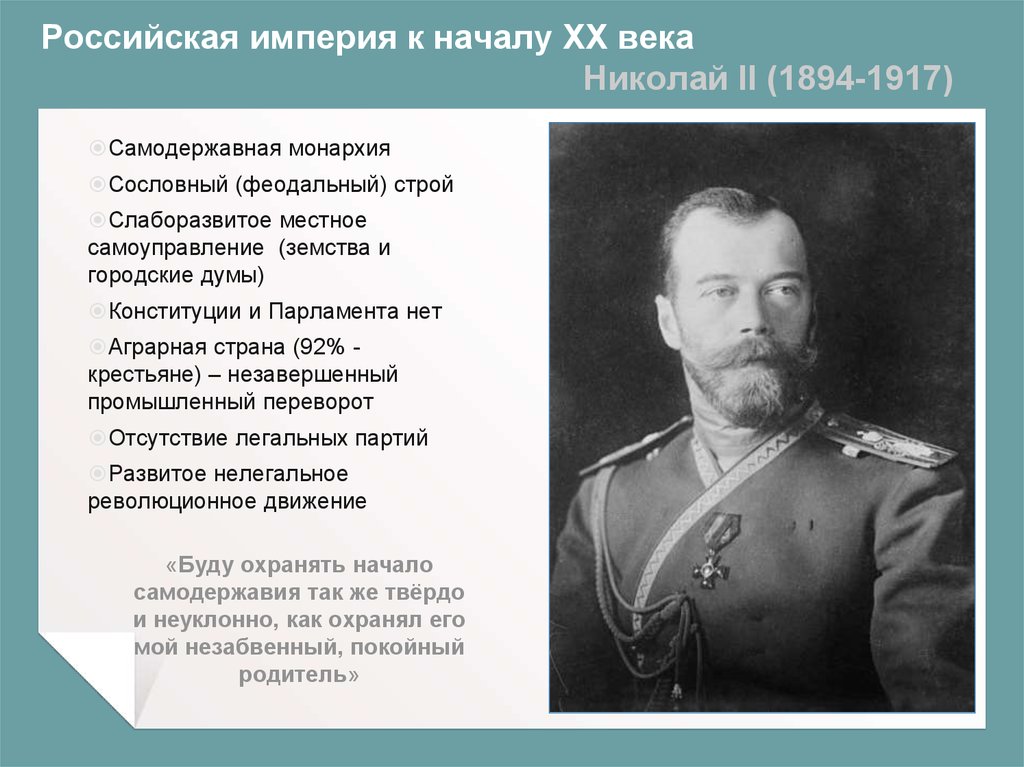

Унижение

Хотя к концу XIX века индустриализация России шла быстрыми темпами, огромная империя по меркам Западной Европы оставалась отсталой и бедной. Преемники царя Александра II оба выступили против реформ. Война с Японией (русско-японская война 1904-1905 гг.) закончилась унизительным поражением, за которым последовала неудавшаяся революция 1905 г. Разногласия среди реформаторов позволили консервативным фракциям вокруг царя Николая II восстановить контроль и надежды на парламентское демократия потерпела крах.