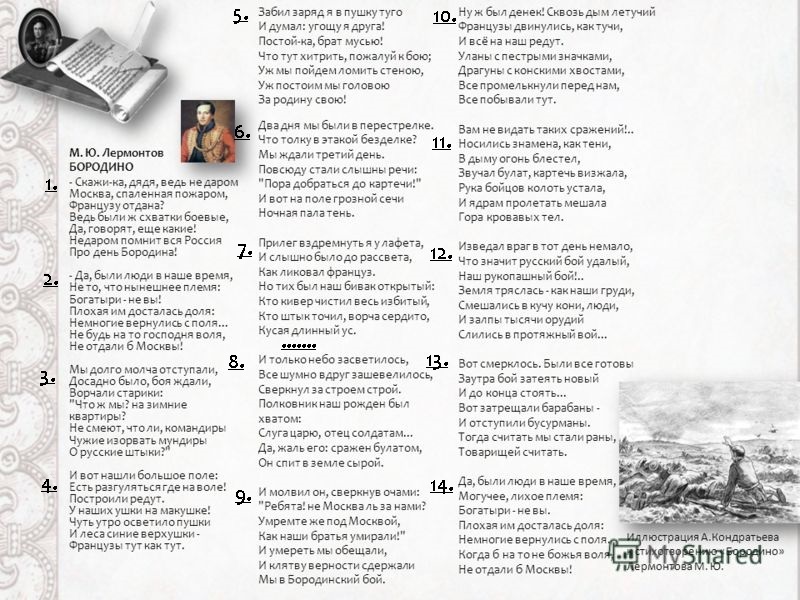

Бородино— Скажи-ка, дядя, ведь не даром — Да, были люди в наше время, Мы долго молча отступали, И вот нашли большое поле: Забил заряд я в пушку туго За родину свою! Два дня мы были в перестрелке. Прилег вздремнуть я у лафета, И только небо засветилось, И молвил он, сверкнув очами: Ну ж был денек! Сквозь дым летучий И всё на наш редут. Уланы с пестрыми значками, Драгуны с конскими хвостами, Все промелькнули перед нами, Все побывали тут.  Вам не видать таких сражений!.. Изведал враг в тот день немало, Вот смерклось. Были все готовы Да, были люди в наше время, Немногие вернулись с поля. Когда б на то не божья воля, Не отдали б Москвы! 1837 Михаил Лермонтов (1814-1941) | Borodino« Oncle, est-ce donc sans lutte ardue « Oui, oui, c’était une autre race… Tristes, nous battions en retraite ; les galons des Français ! » On arriva dans une plaine : Je charge ma pièce et je cale ; Deux jours de sotte fusillade : Je me couchai près de ma pièce. un infernal boucan ; mais notre armée était muette ; fourbissant shakos, baïonnettes, on se mordait, baissant la tête, la moustache en grondant. Quand s’éclaircit le ciel, la plaine Il dit, l’éclair dans ses prunelles : Jusqu’au soir, sur notre redoute, Quel jour ce fut ! comme des ombres le sol de mitraille se pave, le bras mollit à plus d’un brave, et les monceaux de morts entravent dans leur vol les boulets.  Il fallait que ces gens-là sussent La nuit tombe. On aurait encore Oui, c’était une grande race… 1837 Mikhaïl Lermontov |

Лермонтов М. Ю. Читать стихотворение.

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана?

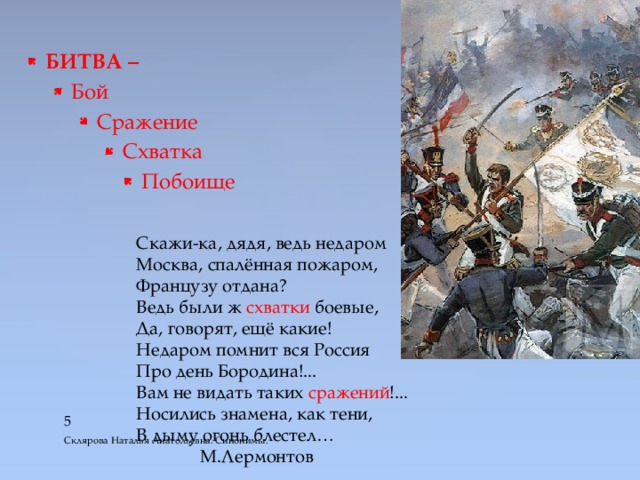

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, еще какие!

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри — не вы!

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля…

Не будь на то господня воля,

Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,

Досадно было, боя ждали,

Ворчали старики:

«Что ж мы? на зимние квартиры?

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:

Есть разгуляться где на воле!

Построили редут.

У наших ушки на макушке!

Чуть утро осветило пушки

И леса синие верхушки —

Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго

И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат мусью!

Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдем ломить стеною,

Уж постоим мы головою

За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.

Что толку в этакой безделке?

Мы ждали третий день.

Повсюду стали слышны речи:

«Пора добраться до картечи!»

И вот на поле грозной сечи

Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,

И слышно было до рассвета,

Как ликовал француз.

Но тих был наш бивак открытый:

Кто кивер чистил весь избитый,

Кто штык точил, ворча сердито,

Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,

Все шумно вдруг зашевелилось,

Сверкнул за строем строй.

Полковник наш рожден был хватом:

Слуга царю, отец солдатам…

Да, жаль его: сражен булатом,

Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:

«Ребята! не Москва ль за нами?

Умремте же под Москвой,

Как наши братья умирали!»

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий

Французы двинулись, как тучи,

И всё на наш редут.

Уланы с пестрыми значками,

Драгуны с конскими хвостами,

Все промелькнули перед нами,

Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!..

Земля тряслась — как наши груди,

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы

Заутра бой затеять новый

И до конца стоять…

Вот затрещали барабаны —

И отступили бусурманы.

Тогда считать мы стали раны,

Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,

Могучее, лихое племя:

Богатыри — не вы.

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля.

Когда б на то не божья воля,

Не отдали б Москвы!

(Илл. Зотова О.)

Зотова О.)

Пожалуйста, оцените произведение

Оценка: 4.8 / 5. Количестов оценок: 52

Пока нет оценок

Помогите сделать материалы на сайте лучше для пользователя!

Напишите причину низкой оценки.

Вес нашей жизни: надежда, пожарные лестницы и видимое отчаяние

Несомненно, это привилегия приблизиться к концу

, все еще во что-то веря.— Луиза Глюк

*

Должны быть слезы. Должна быть причина. Сейчас 19:34. в канун Нового Года. Я лежу на своей кухне в Астории, Нью-Йорк, прижавшись щекой к холодной плитке. Моя мама только что звонила. Мое дитя , — говорит она по-вьетнамски едва слышным голосом, — твой дядя покончил с собой. Услышав слова, исходящие из ее рта, она тут же начинает рыдать в трубку. Я открываю глаза и вижу только сине-желтую плитку на кухонном полу. Маленькие голубые цветы на крошечных залитых солнцем полях. Когда я упал? Это мой голос? Я не знал, что это может звучать так: как животное, которое только что выучило слово для Бога.

*

Я люблю гулять одна. Никакого давления, чтобы поддержать разговор. И есть что-то в движении, что помогает мне думать. Зарядить идею инерцией тела. Чтобы нести чувство через расстояние и смотреть, как оно растет. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я провел большую часть времени в странствиях. Мне было семнадцать, и я хотел писать стихи. С красным блокнотом и тонким томиком стихов Лорки под мышкой я шел по светлым и оживленным улицам, даже не утруждая себя взглядом на названия улиц или даже на то, куда направляюсь. Я бы начал с нелегальной субаренды моего друга (где я спал на диване, спасенном от задней части местной Армии Спасения) на Ямайке, в Квинсе, и ехал, пока не оказался в Парк-Слоуп, Ред-Хук, Ричмонд-Хилл или Гованус. , а однажды — даже заброшенную верфь недалеко от Фар-Рокавей.

Никакого давления, чтобы поддержать разговор. И есть что-то в движении, что помогает мне думать. Зарядить идею инерцией тела. Чтобы нести чувство через расстояние и смотреть, как оно растет. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я провел большую часть времени в странствиях. Мне было семнадцать, и я хотел писать стихи. С красным блокнотом и тонким томиком стихов Лорки под мышкой я шел по светлым и оживленным улицам, даже не утруждая себя взглядом на названия улиц или даже на то, куда направляюсь. Я бы начал с нелегальной субаренды моего друга (где я спал на диване, спасенном от задней части местной Армии Спасения) на Ямайке, в Квинсе, и ехал, пока не оказался в Парк-Слоуп, Ред-Хук, Ричмонд-Хилл или Гованус. , а однажды — даже заброшенную верфь недалеко от Фар-Рокавей.

Во время этих бесцельных вылазок я то и дело ловил себя на том, что смотрю вверх, особенно на жилые улицы, застроенные чем угодно, от монолитных многоквартирных домов до роскошных домов из коричневого камня. Но я также видел, прикрепленный почти к каждому зданию, скелетообразную структуру архитектурного изящества, не уступающую, на мой взгляд, любой из сверкающих городских башен.

Новый год. Я стою в доме моего дяди в Хартфорде. Входная дверь открыта, чтобы проветрить маленькую однокомнатную квартиру. Идет снег. Острые хлопья мелькают в дверном проеме и осыпаются дождем на мое лицо. Кусок желтой полицейской ленты вылетает из почтового ящика. Я иду в коридор, откуда прошлой ночью вынесли тело моего дяди. Я почему-то думал, что полиция, в ходе расследования и сбора улик, сделает вещи презентабельный для семьи. Не знаю, почему я этого ожидал. Может быть, я видел слишком много криминальных сериалов, где опытный детектив готовил скорбящих близких с небольшой речью, прежде чем проводить скорбящих в эпицентр, а криминалисты осторожно ходили по комнатам. Но полиции давно нет. И первое, что я вижу, это стул, стоящий прямо под чердачным проемом, где он положил штангу и привязал веревку. Далее ремни. Трое из них валялись вокруг стула, все щелкнули пряжкой и свернулись на твердой древесине, как обезглавленные змеи. Он был полон решимости. Мои ноги становятся рыхлыми, жидкими. Моя челюсть пульсирует. Я бегу в ванную, и меня рвет в раковину. Когда моя шестая чашка кофе утекает в канализацию, я начинаю чувствовать, как волна невероятной печали наполняет мои кости. В его доме отсутствие дяди обостряется. Работающий кран. Тихие комнаты.

Я иду в коридор, откуда прошлой ночью вынесли тело моего дяди. Я почему-то думал, что полиция, в ходе расследования и сбора улик, сделает вещи презентабельный для семьи. Не знаю, почему я этого ожидал. Может быть, я видел слишком много криминальных сериалов, где опытный детектив готовил скорбящих близких с небольшой речью, прежде чем проводить скорбящих в эпицентр, а криминалисты осторожно ходили по комнатам. Но полиции давно нет. И первое, что я вижу, это стул, стоящий прямо под чердачным проемом, где он положил штангу и привязал веревку. Далее ремни. Трое из них валялись вокруг стула, все щелкнули пряжкой и свернулись на твердой древесине, как обезглавленные змеи. Он был полон решимости. Мои ноги становятся рыхлыми, жидкими. Моя челюсть пульсирует. Я бегу в ванную, и меня рвет в раковину. Когда моя шестая чашка кофе утекает в канализацию, я начинаю чувствовать, как волна невероятной печали наполняет мои кости. В его доме отсутствие дяди обостряется. Работающий кран. Тихие комнаты. С тяжелыми руками я стою на коленях у раковины, прислушиваясь к воде, позволяя ей заглушить тупую боль в висках. Я открываю рот, чтобы заговорить, но здесь никого нет, чтобы слушать. Я открываю рот, чтобы искренне помолиться, но быстро отказываюсь от этой попытки, когда слышу снаружи дома голос моей матери, зовущий меня по имени. Она идет по подъездной дорожке с подносом еды и небольшим складным столиком в руках. Я быстро хватаю ремни и бросаю их в открытый темный чердак. Я никогда не хочу видеть их снова.

С тяжелыми руками я стою на коленях у раковины, прислушиваясь к воде, позволяя ей заглушить тупую боль в висках. Я открываю рот, чтобы заговорить, но здесь никого нет, чтобы слушать. Я открываю рот, чтобы искренне помолиться, но быстро отказываюсь от этой попытки, когда слышу снаружи дома голос моей матери, зовущий меня по имени. Она идет по подъездной дорожке с подносом еды и небольшим складным столиком в руках. Я быстро хватаю ремни и бросаю их в открытый темный чердак. Я никогда не хочу видеть их снова.

Моя мама входит и начинает расставлять горячие блюда вегетарианской пищи на маленьком столике. Ее руки трясутся. Звук столовых приборов и стаканов, ударяющихся друг о друга. Эта еда для моего дяди. Мы, вьетнамцы, верим, что умершие все еще могут питаться нашими пожертвованиями и доброй волей — даже спустя много времени после их смерти. Она зажигает пучок благовоний и ставит его фотографию на стол между дымящейся тарелкой риса и тофу, тушеного в соевом соусе и зеленой фасоли. Это фотография из ежегодника его выпускного года в старшей школе. Сделанный почти десять лет назад, он все еще соответствует его поздним чертам. Он не улыбается, но его губы слегка приоткрыты, как будто он готов заговорить. Мы с мамой преклоняем колени перед самодельным алтарем и возносим благовония ко лбу. Мы простираемся. Мы кланяемся, как будто мертвые, из-за их растущего отсутствия, вдруг стали больше, чем жизнь. Скажи дяде поесть, говорит она, глядя в пол. Дядя, Я говорю, никому, пожалуйста, ешьте… Мы скучаем по тебе. Ешьте пожалуйста.

Это фотография из ежегодника его выпускного года в старшей школе. Сделанный почти десять лет назад, он все еще соответствует его поздним чертам. Он не улыбается, но его губы слегка приоткрыты, как будто он готов заговорить. Мы с мамой преклоняем колени перед самодельным алтарем и возносим благовония ко лбу. Мы простираемся. Мы кланяемся, как будто мертвые, из-за их растущего отсутствия, вдруг стали больше, чем жизнь. Скажи дяде поесть, говорит она, глядя в пол. Дядя, Я говорю, никому, пожалуйста, ешьте… Мы скучаем по тебе. Ешьте пожалуйста.

*

Дыра

не что иное, как то, что остается вокруг нее.— Matt Rasmussen

*

Первая пожарная лестница была разработана в 1784 году англичанином Даниэлем Масересом и предназначалась для личного пользования. Эта ранняя модель была проста: веревка, прикрепленная к окну, была прикреплена к земле тяжелой деревянной платформой, с которой можно было спуститься и убежать с горящего уступа. Однако к началу 2199 г.0051-й -й век, традиционные железные пожарные лестницы стали появляться в Америке на стороне жилых домов, доводя личные пожарные лестницы до морального устаревания. Вместо него было выпущено более коллективное средство спасения.

Однако к началу 2199 г.0051-й -й век, традиционные железные пожарные лестницы стали появляться в Америке на стороне жилых домов, доводя личные пожарные лестницы до морального устаревания. Вместо него было выпущено более коллективное средство спасения.

Я не знаю, почему я думаю о пожарных лестницах после смерти моего дяди. Часть меня внезапно чувствует себя ближе к ним, к тому чувству безотлагательности и опасности, которое, по сути, воплощает ускользающий огонь. Может быть, поэтому коллективная пожарная лестница стала такой популярной. Может быть, я предпочитаю существование такого видимого отчаяния за пределами моего дома, вне поля зрения, вне разума — но всегда рядом. Пока я занимаюсь своими повседневными делами, когда я сижу с друзьями перед телевизором, наши лица покраснели, или когда я кладу праздничный торт перед восторженным лицом моего младшего брата, свечи мерцают на зубах всех улыбающихся гости, пока я занимаюсь любовью, пока я молюсь, пожарная лестница находится всего в нескольких футах от меня, бездействующая, удобно спрятанная — но никогда не полностью. Я собираю свои представления об ужасе и выбрасываю их в окно, где они превращаются в настолько утилитарную структуру, что становятся прямым побочным продуктом самого страха.

Я собираю свои представления об ужасе и выбрасываю их в окно, где они превращаются в настолько утилитарную структуру, что становятся прямым побочным продуктом самого страха.

И все же, когда я гулял по кварталам Нью-Йорка, на каждой улице всегда было по крайней мере одна или две пожарные лестницы, украшенные цветами, жестяными кормушками для птиц, садами с травами, розовыми фонарями, велосипедными стойками и даже стульями в стиле кафе. и столы. Я восхищался и завидовал этому акту приручения. Представьте себе пару рук, протянувшихся между этими холодными черными полосами и поставивших на солнце горшок с блестящими апрельскими тюльпанами. Жизнь, касающаяся возможности ее угасания. Это почти заставляет меня забыть, для чего были предназначены эти черные полосы. А может это и к лучшему. Может быть, нам легче жить, украшая опасность, пока она не станет продолжением нашего дома.

*

Океан, продолжай.

Не хочу.

Не будь киской.

Почему он должен быть розовым?

Потому что это самый дешевый цвет. Бабушке не хватило после продуктов для мальчика на велосипеде. У тебя получается или нет?

Но вы сняли учебные колеса.

Я знаю, так что мы можем двигаться быстрее.

Хорошо.

Подойди и сядь сюда, впереди… можешь поместиться?

Да.

Хорошо, поехали. Поднимите ноги. Вы готовы, солдат?

Сэр!

Вот так. Собирались! Мы направляемся на вражескую территорию!

А-а-а! Нас расстреляют?

Не знаю! Подожди! Не отпускай моих рук! Не отпускай, ладно? Твоя мама убьет меня.

Не волнуйтесь! я не буду.

*

Моя бабушка родила моего дядю, Ле Зуи Фуонга, в 1984 году, когда ей было почти 43 года. Отец неизвестен, исчез в ночи, оставив банку чая с жасмином и несколько скомканных банкнот на тумбочке моей бабушки, двойственное лицо Хо Ши Мина смотрело на нее из смятой валюты. Через три года после рождения моего дяди я появился на свет в разгар эпохи послевоенного восстановления Вьетнама. Еды было мало. Многие семьи урезали свои рисовые пайки опилками. Но мы выжили, мой дядя и я — вместе росли, вместе играли и, в конце концов, вместе иммигрировали в Америку. В те первые дни я был его тенью, часто сопровождал его даже в ванную, где мы продолжали наши разговоры и игры, пока он сидел на унитазе. Потому что даже дверь, какой бы тонкой она ни была, была для меня невыносимой границей. За неделю до его смерти мы поговорили друг с другом в последний раз.

Через три года после рождения моего дяди я появился на свет в разгар эпохи послевоенного восстановления Вьетнама. Еды было мало. Многие семьи урезали свои рисовые пайки опилками. Но мы выжили, мой дядя и я — вместе росли, вместе играли и, в конце концов, вместе иммигрировали в Америку. В те первые дни я был его тенью, часто сопровождал его даже в ванную, где мы продолжали наши разговоры и игры, пока он сидел на унитазе. Потому что даже дверь, какой бы тонкой она ни была, была для меня невыносимой границей. За неделю до его смерти мы поговорили друг с другом в последний раз.

Я был в Хартфорде на каникулах, и мы решили наверстать упущенное, как всегда, когда я дома, за чашечкой кофе. Мы поехали в соседний Barnes & Noble и сели в кафе. Под ярким светом я мог сказать, что он выглядел обезумевшим, изможденным, его глаза потемнели по краям. В эти дни я могу съесть только яблоко и выпить немного воды, сказал он. Он «устал от этого мира», объяснил он, хотя и загадочно. Он продолжал беспокоиться о своих неудачных отношениях, своих счетах, своей работе в маникюрном салоне. Несмотря на то, что он свободно говорил по-английски и окончил среднюю школу, клиенты часто предполагали, возможно, из-за его спокойного поведения, что он новый иммигрант, часто говоря о нем между собой, как будто он не мог понять. Зачем ему тратить время в колледже? Лучше продолжать делать маникюр. У него такие сильные руки для азиата. Я пытался утешить его, возясь с цитатой из Джеймса Болдуина, но бросил ее на полуслове, когда увидел его далекий, запавший взгляд, как будто он смотрел на горящее поле позади меня. Я потянулся, чтобы коснуться его локтя. Эй… Эй, что случилось? Он продолжал смотреть на поле.

Несмотря на то, что он свободно говорил по-английски и окончил среднюю школу, клиенты часто предполагали, возможно, из-за его спокойного поведения, что он новый иммигрант, часто говоря о нем между собой, как будто он не мог понять. Зачем ему тратить время в колледже? Лучше продолжать делать маникюр. У него такие сильные руки для азиата. Я пытался утешить его, возясь с цитатой из Джеймса Болдуина, но бросил ее на полуслове, когда увидел его далекий, запавший взгляд, как будто он смотрел на горящее поле позади меня. Я потянулся, чтобы коснуться его локтя. Эй… Эй, что случилось? Он продолжал смотреть на поле.

*

Мышление

О вас, где вы пусто

Заполнить—Мэри Джо Банг

*

Когда кто-то умирает, его молчание становится своего рода зажатой нотой, клавишей на фортепиано, нажатой так долго, что это становится болью в ухе, новым звуковым регистром, с которого мы начинаем измерить наши новые, разорванные жизни. Белый шум. Может быть, поэтому в умирании так много музыки : похороны, пение, гимны, хвалебные речи. Все эти звуки наполняют воздух тем, что мертвые не могут сказать.

Белый шум. Может быть, поэтому в умирании так много музыки : похороны, пение, гимны, хвалебные речи. Все эти звуки наполняют воздух тем, что мертвые не могут сказать.

Теперь слышен сильный барабанный бой: деревянный молоток стучит по деревянной чаше, маленький острый гонг стучит с частотой, равной сердцу. Монах в горчичном одеянии в сопровождении двух своих седовласых помощников открывает страницу священного писания и поет под диссонирующие инструменты, гудящие в крошечной квартирке моего дяди. Все здесь. Моя мать, мои тети, двоюродные сестры, друзья и коллеги моего дяди. Около 20 человек набилось в гостиной. Диваны и различная мебель придвинуты к стенам или поставлены друг на друга. Мы все преклоняем колени перед самодельным алтарем. Прошло семь дней. Мягкая шелковистая кучка пепла от сотен ароматических палочек скопилась перед фотографией моего дяди. Больше еды. Тарелки риса и овощей. Еще ладан. Больше пения. Кланяемся, когда монах направляет нас. Мы кланяемся в унисон, предметы из жизни моего дяди все еще разбросаны вокруг нас: носки, одиночные туфли, зеленые пачки жевательной резинки Wrigley, сигареты, DVD-диски, выпавшие из ящиков, квитанции, плитки шоколада, Levi’s, рубашки, нижнее белье — многое другое. его растрепали мы, плакальщики, пытающиеся освободить место для себя в пустом доме. Обвивая пальцем провод дядиной игровой приставки Xbox, я опускаю голову и слушаю звуки Лотосовой сутры, моей любимой. Его глубокое гудение исходит из нашего коллективного отчаяния. Я позволил ему войти в себя: теплая постоянная вибрация, вытесняющая эту тихую ноту на рояле мертвых. Я закрываю глаза.

его растрепали мы, плакальщики, пытающиеся освободить место для себя в пустом доме. Обвивая пальцем провод дядиной игровой приставки Xbox, я опускаю голову и слушаю звуки Лотосовой сутры, моей любимой. Его глубокое гудение исходит из нашего коллективного отчаяния. Я позволил ему войти в себя: теплая постоянная вибрация, вытесняющая эту тихую ноту на рояле мертвых. Я закрываю глаза.

В буддизме считается, что когда кто-то умирает трагической, эмоциональной или внезапной смертью, дух может вообще не осознавать, что он умер, и поэтому необходимо напомнить этому человеку о его нынешнем бестелесном состоянии. Считается также, что при гибели тела обостряется слух, так как дух становится более воздухоподобным и поэтому может слышать всем своим существом. Монах призывает нас поговорить с моим дядей. Моя мать, которая стояла на коленях рядом со мной, теперь встает. Ее руки похожи на узловатые корни. Младший брат, ее голос быстро превращается в вопли, пожалуйста, послушай старшую сестру. Я знаю, ты напуган, но ты должен быть смелым и покинуть это место. Здесь ничего не осталось. Сквозь ее слезы и напряженный голос вьетнамский язык, язык, столь зависящий от тонких интонаций и интонаций, теперь звучит потусторонне, перекашиваясь в ее горле от низких гортанных стонов до высоких, колеблющихся стонов. Пожалуйста, не оставайся в этом доме, братишка. Скоро к вам приедут люди, и вы их не узнаете. Сестра будет приходить к вам каждую неделю в храм. Сестра любит тебя. Пожалуйста, иди и найди путь к своему следующему рождению. Я увижу тебя снова в другой жизни. Она осматривает комнату, словно пытаясь найти его. Мои руки онемели. Я снимаю капюшон со своей толстовки и прикрываю голову, скрывая лицо.

Я знаю, ты напуган, но ты должен быть смелым и покинуть это место. Здесь ничего не осталось. Сквозь ее слезы и напряженный голос вьетнамский язык, язык, столь зависящий от тонких интонаций и интонаций, теперь звучит потусторонне, перекашиваясь в ее горле от низких гортанных стонов до высоких, колеблющихся стонов. Пожалуйста, не оставайся в этом доме, братишка. Скоро к вам приедут люди, и вы их не узнаете. Сестра будет приходить к вам каждую неделю в храм. Сестра любит тебя. Пожалуйста, иди и найди путь к своему следующему рождению. Я увижу тебя снова в другой жизни. Она осматривает комнату, словно пытаясь найти его. Мои руки онемели. Я снимаю капюшон со своей толстовки и прикрываю голову, скрывая лицо.

Мы, наконец, начинаем уходить гуськом, монах впереди, все еще напевая, ее помощники стучат по своим инструментам. Они сядут в фургон и проедут 35 минут до храма, где будет покоится урна моего дяди. Она будет храниться в шкафу вместе с другими урнами до тех пор, пока их не бросят в реку Коннектикут в благоприятный день по буддийскому календарю. Я стою позади процессии и ухожу последним. Я задуваю свечи, докуриваю остатки благовоний и спешу, не оглядываясь. Я отрываю клочок полицейской ленты, развевающийся на почтовом ящике, и закрываю дверь.

Я стою позади процессии и ухожу последним. Я задуваю свечи, докуриваю остатки благовоний и спешу, не оглядываясь. Я отрываю клочок полицейской ленты, развевающийся на почтовом ящике, и закрываю дверь.

*

Океан, продолжай.

Не хочу.

Не будь киской.

Почему он должен быть розовым?

Потому что это самый дешевый цвет. Бабушке не хватило после продуктов для мальчика на велосипеде. Вы получаете или нет?

Но вы сняли учебные колеса.

Я знаю, так что мы можем двигаться быстрее.

Хорошо.

Подойди и сядь сюда, впереди… можешь влезть?

Да… Почему мы не движемся?

Не можем. Мы еще не должны идти.

Что ты имеешь в виду?

…

Дядя?

Ты меня не спас. Ты должен был спасти меня.

Но как —

Где мое лицо? Кто взял мое лицо? Сейчас просто черная дыра.

Дядя, пожалуйста.

Это как отпечаток большого пальца Бога. Прямо на моем лице. Вот — приложи руку… на ощупь как песок.

Мои руки бешено болтаются в темноте. Как будто темнота была чем-то, что нужно было оторвать. В комнате вдруг клетка. Все меньше, все прижимается к моей коже. Мои руки и ноги запутались в паутине одеял и простыней, ударяясь о стойки кровати, тумбочку, стулья, чашки с водой, часы, телефонные провода. Я на твердой древесине. С обнаженной грудью. Мокрый. Холодно. Вздрагивая. Я закрываю лицо руками, опасаясь, что он все еще здесь, смотрит на меня со своего розового велосипеда — черный овал на его лице, впитывающий весь свет. Я смотрю сквозь щель между пальцами. Я вижу фиолетовое окно, несколько тусклых звезд над Квинсом, Нью-Йорк. Я встаю, подхожу к нему и прижимаюсь лбом к стеклу. Я смотрю на тихий, залитый голубым светом город, мое лицо исчезает в отражении, а стекло испаряется под моим дыханием, смягчая оранжевый свет, который только что зажегся в квартире напротив. Небо начинает отступать в зернистую серость очередного утра. Должны быть слезы.

Небо начинает отступать в зернистую серость очередного утра. Должны быть слезы.

*

В Нью-Йорке зима. Сегодня 8 января 2014 года. Прошел год. В последнее время температура падала и сегодня опустилась до изнурительных 4 градусов. Слишком холодно для прогулки. Я стою у окна и смотрю во двор. Все утро стоял туман, молочная белизна спускалась так низко, что одно из зданий напротив исчезло полностью, осталась только его пожарная лестница — повисшая в воздухе. Как черные кости какого-то мифического существа, окаменевшие на пути к небу.

Интересно, что произойдет, если я верну пожарную лестницу внутрь? В самом деле, как бы выглядела пожарная лестница, если бы я носил ее на себе, на личности — на публике? Как бы звучала пожарная лестница, если бы она была встроена в мой повседневный язык — и если бы мне не приходилось извиняться за это? Может быть, это одна из причин, по которой мы создаем искусство, одна из причин, по которой мы сочиняем стихи? Сказать невыразимое? Не знаю, но хотелось бы так думать. В конце концов, стихотворение никогда не нуждается в том, чтобы откашляться, или поговорить о погоде, или объяснить, почему оно здесь, что оно ищет. Ему даже не нужно, чтобы его создатель говорил. Его важность проистекает из его готовности существовать вне практической речи. У него нет капитала, но он все еще настаивает на том, чтобы быть достойным. Я подхожу к стихотворению, и оно предлагает мне немедленную связь с чьим-то тайным «я», защищенным от мейнстрима и его жаждой порядка посредством эмоциональной стерилизации. «Почему, как поэты, — говорит Карл Филипс, — [мы должны] обнажать и тем самым делать видимыми трудности вместо того, чтобы удовлетворять большинство людей, скрывая их? Потому что поэзия — это не только то, что напоминает нам о том, что мы люди, но и помогает нам не забывать, что значит быть такими». Таким образом, стихотворение — это больше, чем бумага и слова, больше, чем смутная игра высоколобых, это приглашение к более личному, необходимому диалогу. Я подхожу к ней так, как будто взбираюсь по ступеням чьей-то пожарной лестницы — вверх или вниз — это между мной, читателем и поэтом.

В конце концов, стихотворение никогда не нуждается в том, чтобы откашляться, или поговорить о погоде, или объяснить, почему оно здесь, что оно ищет. Ему даже не нужно, чтобы его создатель говорил. Его важность проистекает из его готовности существовать вне практической речи. У него нет капитала, но он все еще настаивает на том, чтобы быть достойным. Я подхожу к стихотворению, и оно предлагает мне немедленную связь с чьим-то тайным «я», защищенным от мейнстрима и его жаждой порядка посредством эмоциональной стерилизации. «Почему, как поэты, — говорит Карл Филипс, — [мы должны] обнажать и тем самым делать видимыми трудности вместо того, чтобы удовлетворять большинство людей, скрывая их? Потому что поэзия — это не только то, что напоминает нам о том, что мы люди, но и помогает нам не забывать, что значит быть такими». Таким образом, стихотворение — это больше, чем бумага и слова, больше, чем смутная игра высоколобых, это приглашение к более личному, необходимому диалогу. Я подхожу к ней так, как будто взбираюсь по ступеням чьей-то пожарной лестницы — вверх или вниз — это между мной, читателем и поэтом. А может вообще ничего не горит. Может быть, мы здесь только для вида. Но именно здесь, наверху, я задаюсь вопросом, рискуя просить слишком много, а что, если пожарную лестницу можно сделать в мосту?

А может вообще ничего не горит. Может быть, мы здесь только для вида. Но именно здесь, наверху, я задаюсь вопросом, рискуя просить слишком много, а что, если пожарную лестницу можно сделать в мосту?

*

Океан, как ты думаешь, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

Я хочу быть машиной.

Что?! Вы не можете быть автомобилем; ты должен быть человеком.

Хорошо. Я хочу быть тобой. Вы идете быстро. Как автомобиль.

*

Бостон. 22 июля 1975 года. Большой пожар в многоквартирном доме вспыхивает на улице Мальборо. На пожарной лестнице пятого этажа здания в ожидании спасательных лестниц пожарной машины стоит 19 лет.годовалая Диана Брайант и ее 2-летняя дочь Тиара Джонс. Прежде чем лестницы успели добраться до них, пожарная лестница рухнула. В этот момент Стэнли Форман, фотожурналист, освещающий пожары в Бостоне, поднимает камеру с улицы и снимает мать и дочь в середине осени. Брайант умрет от полученных травм, а Джонс, упав на тело матери, выживет. Фотография Формана получила Пулитцеровскую премию 1976 года за лучшую новостную фотографию и звание «Фото года в мировой прессе».

Брайант умрет от полученных травм, а Джонс, упав на тело матери, выживет. Фотография Формана получила Пулитцеровскую премию 1976 года за лучшую новостную фотографию и звание «Фото года в мировой прессе».

На фото Брайант падает вниз головой. Ее дочь, в вертикальном положении, позади нее. Их конечности подбоченились и расплылись от притяжения. Рядом с ними падают растения в горшках. Железные осколки обрушившейся пожарной лестницы неровно свисают со здания. Это фотография мучительной безотлагательности и ужаса, на которой изображена женщина за мгновение до ее смерти. И мне интересно, связано ли это очарование только со смертью — или это может быть также и отказ устройства, предназначенного для предотвращения смерти. Что действительно можно избежать огня и все же погибнуть посредством этого спасения. Что наше последнее представление о безопасности, план Б, на всякий случай, буквально разваливается, когда мы больше всего в нем нуждаемся. Картинка как бы делает осязаемым то, что мы не всегда можем сказать друг другу, не рискуя «испортить настроение»: Я уязвим, даже когда должен быть в безопасности.

Я думаю о нарисованных растениях. Я думаю о Диане, помещающей зеленые жизни в свежую почву и тушищей их на своей пожарной лестнице. Как счастлива она, должно быть, чувствовала, что сделала свое собственное пространство немного красивее. Как я тоже делаю все, что могу, чтобы сделать вещи немного красивее (терпимее?). Я думаю о том, как трудно говорить о коллапсе лично, лицом к лицу. Я думаю о своем дяде в кафе. Каким расплывчатым, должно быть, он себя чувствовал — свободное падение и неспособность сказать это. Как мы пришли к жизни в культуре, в которой говорить о неприятном запрещено? Давай поговорим о чем-нибудь другом, скажем, о чем-нибудь веселом. Давайте оставим это на потом, мы говорим. Пожалуйста, не сейчас, не за обеденным столом.

Границы моего языка означают границы моего мира, говорит Витгенштейн. И если мы продолжим подвергать цензуре наши самые важные диалоги, наш мир может только уменьшиться. И здесь стихотворение не требует допуска к чьему-либо обеденному столу. Он говорит с тем, кто хочет слушать, кому это нужно. Но в основном он избегает простых ответов, ограниченных и чахлых, удобных закрытий. И, может быть, все, что стихотворение может на самом деле сделать, это напомнить нам, что мы не одиноки — в наших чувствах. А может и ничего. И, возможно, этого более чем достаточно. Тем не менее, нет никакого способа узнать, спасло ли бы занятие поэзией жизнь моего дяди. Возможно. А возможно и нет. Но я хотел бы найти способ чаще делиться с ним этим, иметь смелость общаться по этому срочному и открытому каналу. Что мы могли бы доверить друг другу свои слабости, зная, что, как люди, мы в лучшем случае частично сломлены. Мне так и не удалось объяснить ему, чем я на самом деле занимаюсь — стихами и словами. Моя семья называет меня ученым, потому что ученых во Вьетнаме уважают. Потеряв так много, они отчаянно хотели чем-то гордиться. Как я могу сказать им, что трачу часы, месяцы на написание стихов, которые мало кто прочитает, и почти без денег? Я не решаюсь пояснить, что я пишу, опасаясь, что в процессе испорчу любой уважаемый образ, который у них сложился обо мне.

Он говорит с тем, кто хочет слушать, кому это нужно. Но в основном он избегает простых ответов, ограниченных и чахлых, удобных закрытий. И, может быть, все, что стихотворение может на самом деле сделать, это напомнить нам, что мы не одиноки — в наших чувствах. А может и ничего. И, возможно, этого более чем достаточно. Тем не менее, нет никакого способа узнать, спасло ли бы занятие поэзией жизнь моего дяди. Возможно. А возможно и нет. Но я хотел бы найти способ чаще делиться с ним этим, иметь смелость общаться по этому срочному и открытому каналу. Что мы могли бы доверить друг другу свои слабости, зная, что, как люди, мы в лучшем случае частично сломлены. Мне так и не удалось объяснить ему, чем я на самом деле занимаюсь — стихами и словами. Моя семья называет меня ученым, потому что ученых во Вьетнаме уважают. Потеряв так много, они отчаянно хотели чем-то гордиться. Как я могу сказать им, что трачу часы, месяцы на написание стихов, которые мало кто прочитает, и почти без денег? Я не решаюсь пояснить, что я пишу, опасаясь, что в процессе испорчу любой уважаемый образ, который у них сложился обо мне. Другие семьи жертвуют всем ради юристов! — говорил мой дядя на семейных собраниях с бутылкой Heineken в руке и с покрасневшим от восторга лицом. Но мы, мы сделали это для ученого. Мы можем быть бедными, но мы будем жить вечно в книгах!

Другие семьи жертвуют всем ради юристов! — говорил мой дядя на семейных собраниях с бутылкой Heineken в руке и с покрасневшим от восторга лицом. Но мы, мы сделали это для ученого. Мы можем быть бедными, но мы будем жить вечно в книгах!

*

Есть другой мир

но он внутри этого.—Элюар

*

Я говорю о поэзии только потому, что это средство, с которым я наиболее близок. Но я хочу сказать, что любое искусство, если оно того пожелает, может создать пространство для наших самых необходимых коммуникаций. Персонаж романа, мазки на картине, ее осязательная настойчивость, статуя Мадонны, сделанная из птичьего корма, наполовину съеденная и сузившаяся под дождем в пожелтевшую щепку. Я хочу верить, что есть вещи, которые мы можем сказать без языка. И я думаю, что это пространство, которое занимает пожарная лестница, пространство, не ограниченное ни жанром, ни физическими ограничениями инструментов художника. Пространство чистого потенциала, возможности, где наши желания, наши странные и мириады экстазов могут, какими бы краткими они ни были, оставаться аморфными и сопротивляться распаду, актуализируемому рациональным миром.

Пространство чистого потенциала, возможности, где наши желания, наши странные и мириады экстазов могут, какими бы краткими они ни были, оставаться аморфными и сопротивляться распаду, актуализируемому рациональным миром.

И тем не менее, в то время, когда мейнстрим, кажется, постоянно ставит под сомнение силу и значимость искусства, и особенно поэзии, его необходимость, его цель для поколения, одержимого внешностью, обновлениями статуса и улыбающимися селфи ( исправлено?) в золотом свете фильтров, в котором нам становилось все труднее говорить вслух друг другу: Мне больно. Я напуган. Что происходит теперь?, стихотворение, как пожарная лестница, как бы слаба и тонка она ни была, стала моей самой концентрированной архитектурой сопротивления. Место, где я могу быть настолько честным, насколько мне нужно, потому что в моем доме уже начался пожар, поглотивший все самое ценное, что у меня есть, и даже моих близких. Мой дядя ушел. Я никогда не узнаю точно, почему. Но у меня все еще есть мое тело, а вместе с ним и эти слова, забитые в структуру, достаточно широкую, чтобы выдержать вес моей жизни. Я хочу использовать его, чтобы рассказать о своих навязчивых идеях и страхах, моих странных и своеобразных радостях. Я хочу покинуть вечеринку через окно и найти дядю, стоящего на куске железа в форме видимого отчаяния, которое также должно быть (как же не быть?) началом видимой надежды. Я хочу остаться там, пока здание не сгорит. Я хочу любить больше, чем смерть может навредить. И я хочу тебе почаще говорить: Что, несмотря на то, что мы такие человечные и такие напуганные, здесь, стоя на этой недостроенной лестнице в никуда и всюду, в окружении холодной и беззвездной ночи, мы можем жить. И мы будем.

Я хочу использовать его, чтобы рассказать о своих навязчивых идеях и страхах, моих странных и своеобразных радостях. Я хочу покинуть вечеринку через окно и найти дядю, стоящего на куске железа в форме видимого отчаяния, которое также должно быть (как же не быть?) началом видимой надежды. Я хочу остаться там, пока здание не сгорит. Я хочу любить больше, чем смерть может навредить. И я хочу тебе почаще говорить: Что, несмотря на то, что мы такие человечные и такие напуганные, здесь, стоя на этой недостроенной лестнице в никуда и всюду, в окружении холодной и беззвездной ночи, мы можем жить. И мы будем.

***

Оригинальный арт Rumpus от Лиама Голдена.

Обладатель премии Pushcart Prize 2014 года, Оушен Вуонг получил стипендии и награды от Кундимана, Дома поэтов, Фонда Чивителла Раньери (Италия), Фонда Элизабет Джордж и Академии американских поэтов. Его стихи появляются в журналах Poetry , The Nation, Boston Review, Beloit Poetry Journal, Guernica, TriQuarterly и American Poetry Review , за которые ему была присуждена премия Стэнли Куница для молодых поэтов 2012 года. Он живет в Квинсе, штат Нью-Йорк.

Еще от этого автора →

Он живет в Квинсе, штат Нью-Йорк.

Еще от этого автора →

Теги: смерть, депрессия, семья, пожарная лестница, похороны, Нью-Йорк, Оушен Вуонг, поэзия, самоубийство, дядя, вьетнамец

Рубрики: Rumpus Original

Являясь партнером книжного магазина, The Rumpus получает процент от соответствующих покупок. Этот доход помогает нам поддерживать жизнь журнала.

Le Monocle de Mon Oncle Уоллеса Стивенса — Стихи

"Матерь небесная, царица облаков, О скипетр солнца, корона луны, Нет ничего, нет, нет, никогда ничего, Как столкновение двух слов, которые убивают». И поэтому я издевался над ней в великолепной мере. Или это я один над собой издевался? Хотел бы я быть мыслящим камнем. Море пенящихся мыслей снова вздымается Сияющий пузырь, которым она была. А потом Глубокий поток из какого-то более соленого колодца Во мне рвется его водянистый слог. II. Красная птица летит по золотому полу. Это красная птица, которая ищет свой хор Среди хоров ветра и влаги и крыла.С него хлынет поток, когда он найдет. Мне разорвать эту сильно скомканную вещь? Я человек состояния, приветствующий наследников; Ибо пришло, что так я приветствую весну. Эти хоры долгожданного хора для меня прощания. Никакая весна не может пройти мимо меридиана. Тем не менее, вы упорствуете в анекдотическом блаженстве Чтобы поверить в звездное знание. III. Не зря же этот старый китаец Сидели, наслаждаясь горными бассейнами Или в Янцзы выучили свои бороды? Я не буду играть в плоский исторический масштаб. Ты знаешь, как красавицы Утамаро искали Конец любви в их всеговорящих косах. Вы знаете горные прически Бата. Увы! Все парикмахеры жили зря Что ни один завиток в природе не сохранился? Почему, не жалея этих прилежных призраков, У тебя капает в волосы после сна? IV. Этот сочный и безупречный плод жизни Падает, оказывается, под собственным весом на землю. Когда ты была Евой, ее едкий сок был сладок, Невкусный, в своем райском, садовом воздухе. Яблоко служит не хуже любого черепа Быть книгой, в которой можно читать круг, И так же превосходен тем, что составлен Из того, что, как черепа, гниет обратно в землю.

Но он превосходен тем, что как плод О любви, это книга, слишком безумная, чтобы читать Раньше человек просто читал, чтобы скоротать время. В. На высоком западе горит яростная звезда. Это для огненных мальчиков была установлена звезда И для близких им благоухающих девственниц. Мера силы любви Является также мерой силы земли. Для меня быстрый электрический удар светлячка Утомительно тикает время еще один год. А вы? Помните, как пришли сверчки Из травы-матери, как родня, Бледными ночами, когда твои первые образы Нашел намеки на вашу связь со всей этой пылью. VI. Если мужчины в сорок будут рисовать озера Эфемерный блюз должен слиться для них в один, Основной сланец, универсальный оттенок. В нас есть субстанция, которая преобладает. Но в наших любовях амористы различают Такие колебания, что их скрининг Задыхается, чтобы присутствовать на каждом причудливом повороте. Когда амористы лысеют, то любовь сужается В компасе и учебной программе Интроспективных изгнанников, лекций. Это тема только для Гиацинта.

VII. Мулы, на которых едут ангелы, медленно спускаются Пылающий проходит, из-за солнца. Прибывают спуски их звенящих колокольчиков. Эти погонщики мулов по-своему изящны. Между тем центурионы хохотали и били Их пронзительные кружки на столах. Эта притча, по сути, сводится к следующему: Небесный мед может прийти, а может и не прийти, Но земля приходит и уходит одновременно. Предположим, эти курьеры привезли в своем поезде Девица, увенчанная вечным цветением. VIII. Как тупой ученый, я смотрю, влюбленный, Древний аспект, касающийся нового разума. Он приходит, расцветает, приносит плоды и умирает. Этот тривиальный троп открывает путь к истине. Наш цветок ушел. Мы его плоды. Две золотые тыквы раскинулись на наших лозах, В осеннюю погоду, забрызганную инеем, Искаженный здоровой полнотой, превратился в гротеск. Мы висим, как бородавчатые кабачки, полосатые и лучистые, Смеющееся небо увидит нас двоих Смытые до корки гниющими зимними дождями. IX. В стихах диких движениях, полных грохота, Оглушенный криками, столкновениями, быстрыми и уверенными Как смертельная мысль о людях, совершающих Их любопытные судьбы на войне, приходите, празднуйте Вера сорока, подопечный Купидона.

Самое почтенное сердце, самое похотливое тщеславие Не слишком похотливо для вашего расширения. Я викторины все звуки, все мысли, все все За музыку и манеру паладинов Чтобы подношение было подходящим. Где мне найти Адекватная бравура этому великому гимну? ИКС. Пижоны фантазии в своих стихах уходят Памятные вещи о мистических носиках, Самопроизвольно поливают свои песчаные почвы. Я йомен, как такие люди идут. Я не знаю ни волшебных деревьев, ни ароматных ветвей, Никаких серебристо-румяных, золотисто-красных плодов. Но ведь я знаю дерево, которое плодоносит Подобие того, что я имею в виду. Он стоит гигантский, с определенной вершиной К которому все птицы приходят когда-нибудь в свое время. Но когда они уходят, этот кончик все равно качает дерево. XI. Если бы секс был всем, то каждая дрожащая рука Заставит нас пищать, как кукол, желанные слова. Но заметьте бессовестное коварство судьбы, Это заставляет нас плакать, смеяться, хрюкать и стонать, и кричать Скорбный героизм, щиплющие жесты вперед От безумия или восторга, без оглядки К этому первому закону.