Урок литературы. Г.Р. Державин Памятник.

8 класс

Программа Г.С.Меркина

Урок № 10.

Тема. Г.Р. Державин «Памятник».

Цель:

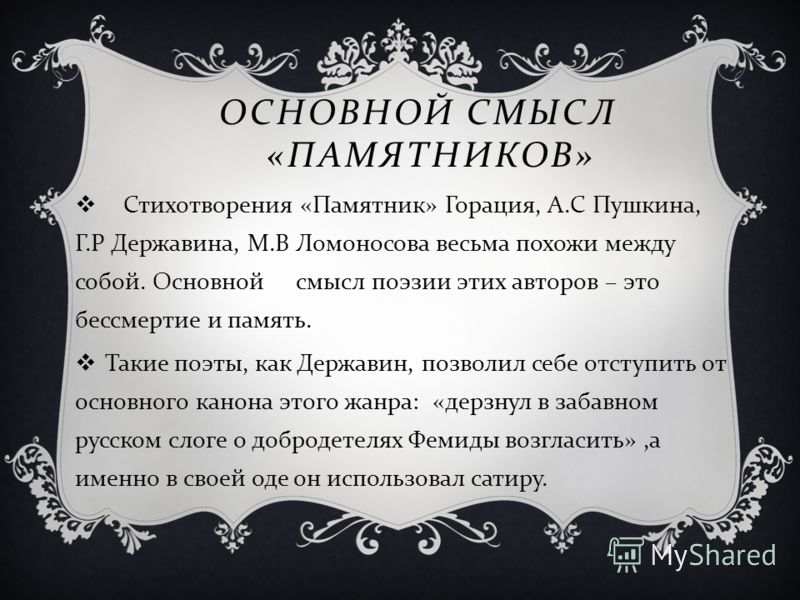

выявить тему индивидуальной поэтической славы в стихотворении Г.Р. Державина, значение традиционности и традиции для искусства и особой их важности для нормативного искусства классицизма;

формировать навыки выразительного чтения, лексической работы, исследовательской работы с текстом;

развивать нравственно-эстетические представления учащихся в процессе выявления лексического значения слова «дерзать».

Оборудование: учебники литературы и рабочие тетради для 8 класса, мультимедийная презентация.

ХОД УРОКА.

І. Организационный момент.

II. Изучение нового материала.

Изучение нового материала.

1.Выявление темы, цели, плана урока.

2. Работа над темой урока.

2.1. Заполнение таблицы (задание 4 рабочей тетради, с.28-28, ч.1).

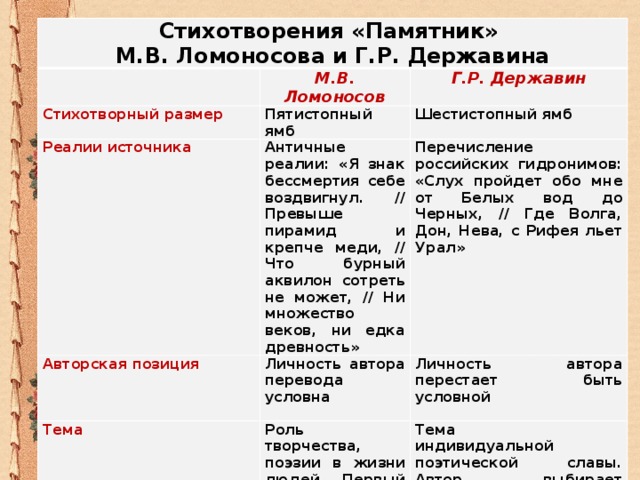

Стихотворения «Памятник» М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина | ||

М.В. Ломоносов | Г.Р. Державин | |

Стихотворный размер | Пятистопный ямб | Шестистопный ямб |

Реалии источника | Античные реалии: «Я знак бессмертия себе воздвигнул. // Превыше пирамид и крепче меди, // Что бурный аквилон сотреть не может, // Ни множество веков, ни едка древность» | Перечисление российских гидронимов: «Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, // Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал» |

Авторская позиция | Личность автора перевода условна | Личность автора перестает быть условной |

Тема | Роль творчества, поэзии в жизни людей. | Тема индивидуальной поэтической славы. Автор выбирает заданную тему и создает на нее оригинальную вариацию. Державин оказывается создателем русской автобиографической поэзии |

2.2. Слово учителя.

Державина издавна любили сравнивать с древнеримским поэтом Горацием. В стихотворении «Городок (К ***)», обращенном, вероятно, к Н.И. Трубецкому (1797—1874), Пушкин писал:

Питомцы юных граций,

С Державиным потом

Чувствительный Гораций

Является вдвоем.

2.3. Сообщение учащегося о Горации.

Полное имя Горация, знаменитого древнеримского поэта, видной фигуры «золотого века» римской литературы — Квинт Гораций Эфлакк. Его отец был вольноотпущенным рабом, и, несмотря на то, что сам Гораций, сын, считался свободнорожденным, «сомнительное» происхождение сказалось на формировании его личности, наложило определенный отпечаток на творчество.

Первые стихи были написаны на латыни в 39-38 г. до н. э. и впоследствии легли в основу его первой книги «Сатир». Они привлекли к себе внимание общественности, и в 38 г. до н. э. Горация представили Меценату – известному покровителю людей искусства, соратнику и другу Октавиана. Это знакомство сыграло немаловажную роль в его поэтической карьере, однако Гораций, несмотря на открывшиеся перед ним перспективы в связи с приближенностью ко двору, не превратился в льстеца, хотя и был благодарен императору за прекращение затяжной гражданской войны. Сохранились сведения, что он ответил отказом на приглашение Октавиана Августа стать его личным секретарем.

В 17 г. до н. э. Рим отмечал череду государственных праздников, призванных символизировать начало эры его процветания, и именно Гораций получил от императора поручение создать для них гимн, что означало статус первого лица в литературе.

Точку в биографии Горация поставила неожиданно развившаяся болезнь. Великий поэт скончался на 57-ом году жизни и был похоронен возле могилы, в которой пару месяцев назад был погребен Меценат.

Великий поэт скончался на 57-ом году жизни и был похоронен возле могилы, в которой пару месяцев назад был погребен Меценат.

Гораций является, по сути, полноправным родоначальником “литературного памятника”. О своей посмертной славе как поэта он говорит в оде «К Мельпомене».

Создал памятник я, бронзы литой прочней,

Царственных пирамид выше поднявшийся.

Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой

Не разрушат его, не сокрушит и ряд

Нескончаемых лет, время бегущее…

2.4. Слово учителя.

Державин читал Горация уже в 1770-е годы в немецких переводах. Существует не менее пятнадцати его переложений и переводов из Горация. Первый перевод на русский язык оды Горация «К Мельпомене» был сделан Ломоносовым, который по возможности точно перевел оду пятистопным, без рифм. По-видимому, он понимал ее значение как некоего итога творчества не только Горация, но и его самого.

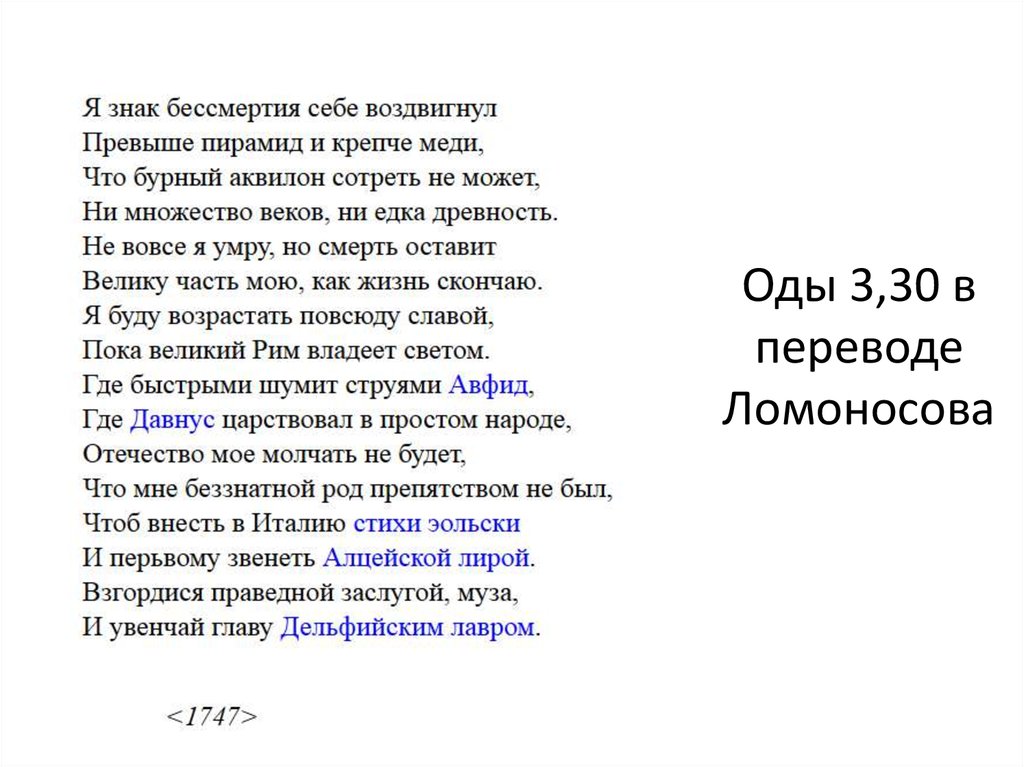

2.5. Выразительное чтение перевода М. В. Ломоносова «Я знак бессмертия себе воздвигнул…» (1747).

В. Ломоносова «Я знак бессмертия себе воздвигнул…» (1747).

Я знак бессмертия себе воздвигнул

Превыше пирамид и крепче меди,

Что бурный аквилон сотреть не может,

Ни множество веков, ни едка древность.

Не вовсе я умру, но смерть оставит

Велику часть мою, как жизнь скончаю.

Я буду возрастать повсюду славой,

Пока великий Рим владеет светом.

Где быстрыми шумит струями Авфид,

Где Давнус царствовал в простом народе,

Отечество мое молчать не будет,

Что мне беззнатной род препятством не был,

Чтоб внесть в Италию стихи эольски

И перьвому звенеть Алцейской лирой.

Взгордися праведной заслугой, муза,

И увенчай главу Дельфийским лавром.

• Определите тему и главную мысль стихотворения.

2.6. Лексическая работа. Задание 3 рабочей тетради, с.28, ч.1.

Авфид, Давнус, стихи эольски, алцейской лирой. Альцей (Алкей), дельфийским лавром, Муза.

Авфид — река в Апулии, замечательная своим быстрым течением; ныне Офанто.

Давнус — Давн, легендарный царь Апулии, родины Горация.

Эолийские (по наименованию одного из греческих племен) стихи считались образцом древнегреческой лирики.

Алцейской лирой – лирой Алцея=Алкея, одного из лучших древнегреческих поэтов.

Муза – богиня, покровительница наук и искусства.

Дельфийским лавром – в городе Дельфы находился храм Аполлона, предводителя муз. Лавр считался священным деревом.

• Назовите слова, придающие торжественное звучание произведению.

Слова высокого стиля: воздвигну, превыше, возрастать, отечество, препятство, праведной, внесть, велику часть мою, взгордися, увенчай и др.

• Определите размер стихотворения.

Пятистопный ямб.

• Какие античные реалии сохранены в произведении М. В. Ломоносова?

«Я знак бессмертия себе воздвигнул. // Превыше пирамид и крепче меди, // Что бурный аквилон сотреть не может, // Ни множество веков, ни едка древность».

// Превыше пирамид и крепче меди, // Что бурный аквилон сотреть не может, // Ни множество веков, ни едка древность».

• Как обозначена позиция автора перевода?

2.7. Слово учителя.

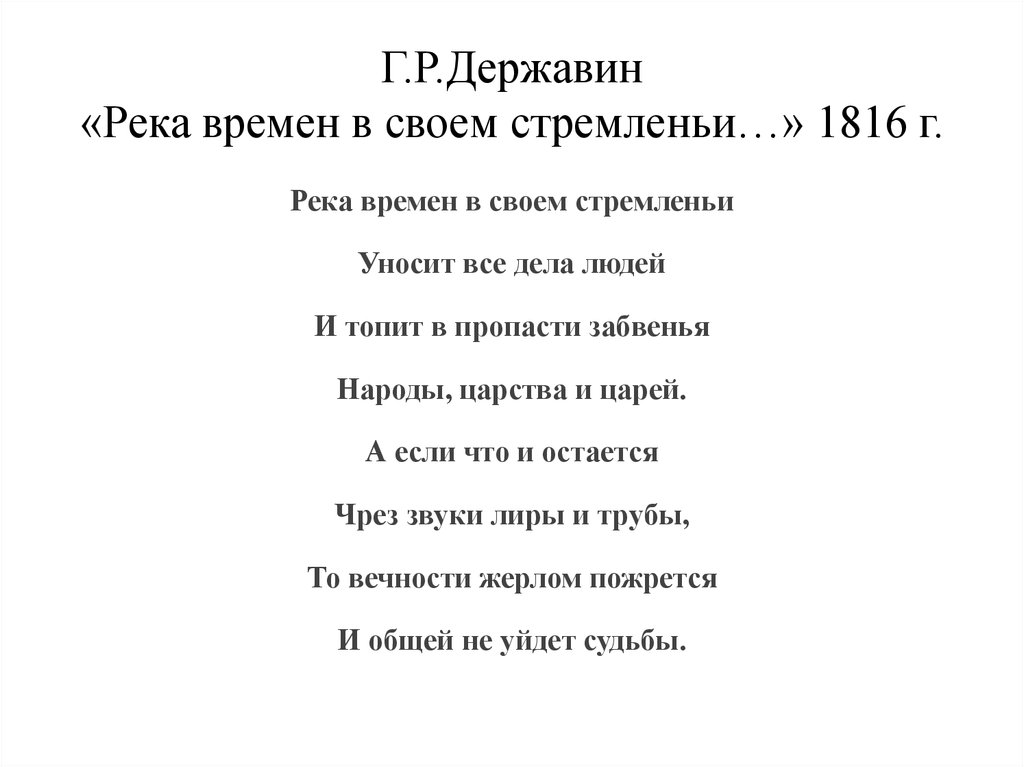

В 1795 году было опубликовано стихотворение Державина «К Музе. Подражание Горацию».

Его начало имеет признаки перевода, но затем появляются отступления от латинского оригинала, и стихотворение перестает быть подражание

2.8. Выразительное чтение стихотворения «Памятник» Г. Р. Державина, с.78, ч.1.

2.9. Выявление первоначальных впечатлений.

• Созвучны ли темы произведений Г. Р. Державина и М. В. Ломоносова?

Первые строки стихотворения Г. Р. Державина довольно точно передают соответствующие строки Горация и близки стихам Ломоносова. Тематическая близость очевидна.

• Определите размер стихотворения.

Шестистопный ямб.

2.10. Выразительное чтение первой строфы.

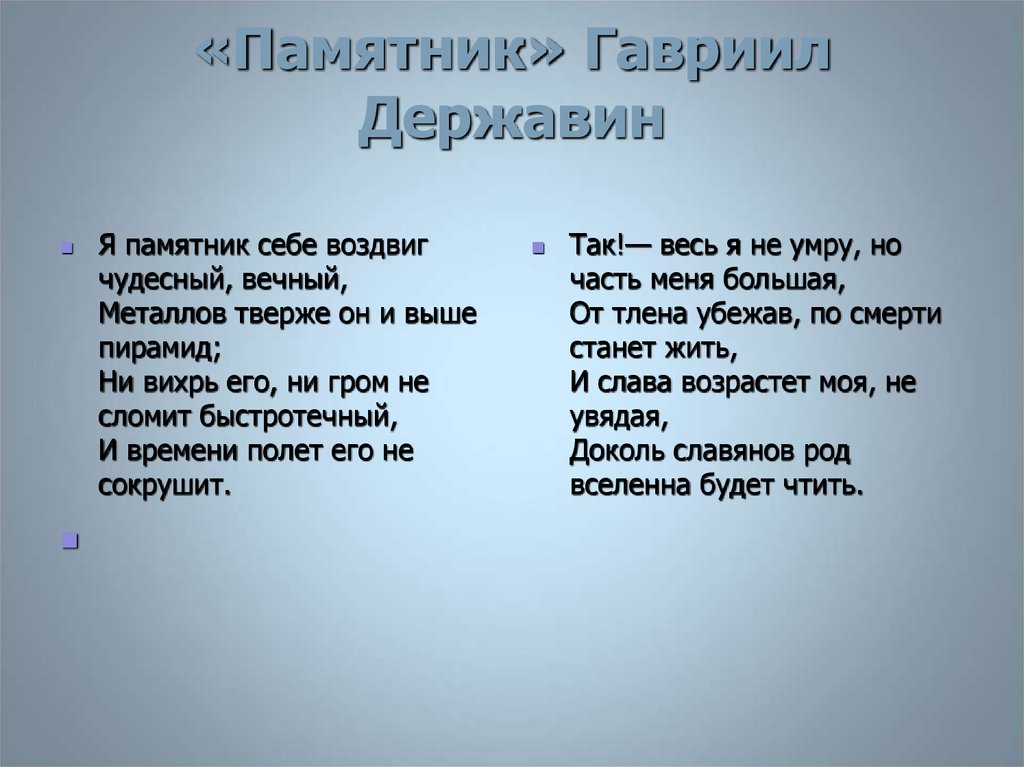

• Гораций видел залог своего бессмертия в мощи Рима: «Я буду возрастать повсюду славой, // Пока великий Рим владеет светом». В чем Державина залог бессмертия?

• Какова сила поэзии? Почему памятник назван «чудесным», «вечным»?

Сила поэзии для Державина могущественнее даже законов природы, которым он единственно готов быть подчинен. Памятник чудесен превосходством над природой («металлов тверже», неподвластен вихрям, громам, времени) и над славой «земных богов» — царей. Памятник поэта «выше пирамид»).

2.11. Выразительное чтение второй и третьей строф.

• Найдите во второй строфе слова, созвучные слову «славяне».

• В чем видит Державин прочность своей славы?

В уважении к отечеству, обыгрывая общность корня в словах «слава» и «славяне».

2.12. Выразительное чтение третьей строфы.

• Каков смысл перечисления российских географических названий в третьей строфе?

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал.

Реки, перечисленные в «Памятнике» Державина, находятся на большом расстоянии друг от друга. Их удаленность друг от друга задает масштаб будущей славы поэта, соответствующий масштабности изображения мира в оде XVIII века.

2.13. Слово учителя.

Державин не знал латинского языка и пользовался немецкими переводами, а также советами друзей. К тому же был перевод Ломоносова. Но, вероятно приняв описание места рождения Горация за перечисление будущей славы, Державин тем самым становится основателем новой традиции в русской поэзии. В дальнейшем все подражания будут написаны с упоминанием мест будущей славы. Нельзя также забывать, что XVIII век – век географических открытий; экспедиции Академии наук вслед за испанцами и португальцами занимаются исследованием земного шара.

Первые два стиха третьей строфы «Памятника» Державина объясняются как частичной ошибкой, так и духом эпохи.

Начиная с Державина, поэты стали говорить о своей славе не локальной, но всеобъемлющей.

2.14. Лексическая работа: забавный, дерзать.

2.15. Слово учителя.

Программным стихотворением Державина была «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице, писанная некоторым мурзою, издавна проживающим в Москве, а живущим по делам своим в Санкт-Петербурге».

Под именем Фелицы Державин изобразил Екатерину II. Поэт использует имя Фелицы, упомянутое в сочиненной императрицей для своего внука Александра «Сказке о царевиче Хлоре», которая была напечатана в 1781 году. Содержание сказки дидактично. Киргизский хан похитил русского царевича Хлора. Желая испытать его способности, хан дает царевичу задание найти розу без шипов (символ добродетели). Благодаря помощи ханской дочери Фелицы (от лат. felicitos — счастье) и ее сына Рассудка Хлор отыскивает розу без шипов на вершине высокой горы.

felicitos — счастье) и ее сына Рассудка Хлор отыскивает розу без шипов на вершине высокой горы.

Олицетвиоряя в себе современное общество, поэт тонко хвалит Фелицу, сравнивая себя с нею и сатирически изображая свои пороки.

«Фелица» — наглядный пример нарушения классицистической нормативности прежде всего в сочетании оды с сатирой: образу просвещенного монарха противопоставляется собирательный образ порочного мурзы; полушутя-полусерьезно говорится о заслугах Фелицы; весело смеется автор над самим собой. Автор раскрывает привычки Екатерины-человека, ее образ жизни, особенности характера.

• Почему в четвертой строфе «Памятника» употреблено слово «дерзнул»?

Поэт «дерзнул… возгласить» не о подвигах, не о величии — о добродетелях императрицы, т. е. отнестись к ней, как к обычному человеку, говорить о достоинствах ее человеческих, что в то время было не принято.

2.16. Обращение к репродукции портрета Екатерины II работы В. Боровиковского.

Боровиковского.

1.Екатерина II в Царскосельском парке на фоне Чесменской колонны, воздвигнутой в честь победы русского флота (1794).

2.Портрет Екатерины II (создан по заказу Румянцевых, отсюда вместо Чесменской колонны — Кагульский обелиск в честь побед Румянцева-Задунайского).

• Что объединяет изображение Екатерины II на картинах и в оде?

2.17. Сообщение учащегося.

В произведениях поэта Державина и художника Боровиковского сходен колорит. Боровиковский создал необычный для того времени портрет. Екатерина представлена на прогулке в Царскосельском парке в шлафроке и чепце, с любимой левреткой у ног. Не Фелицей, не богоподобной царицей, сошедшей с небес, предстает она перед зрителем, а простой «казанской помещицей», которой любила казаться в последние годы жизни.

• Каково значение сочетания слов «забавный русский слог»? (Задание 8 рабочей тетради, с. 29, ч.1)

29, ч.1)

Это тот новый, возвышенно-приземленный стиль, который открыл Державин.

• Выпишите слова, принадлежащие к «высокому» стилю. Какова их роль? (Задание 9 рабочей тетради, с.29, ч.1)

Чтобы придать торжественность стихотворной речи, поэт использует слова «высокого стиля» — «чело», «возгордись», «возгласить», «дерзнул», «неисчетных» и др.

2.18. Слово учителя.

Прославляя Фелицу, Державин отдает дань эпохе, классицистическому мышлению (хорошо служил престолу, говорил истину — значит был полезен отечеству). Державин превыше всего ставил истину и в жизни, и в искусстве. Поэт подчеркивает, что правду он говорил с улыбкой, в мягкой форме. Скорее журил, чем клеймил.

2.19. Выразительное чтение пятой строфы.

• Надеется ли поэт на единодушное одобрение современников?

• Какие черты музы Державина находят отражение в этих строчках?

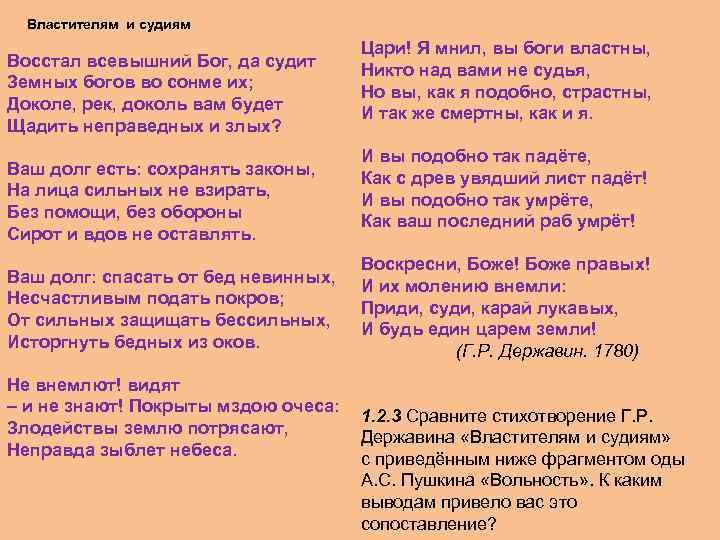

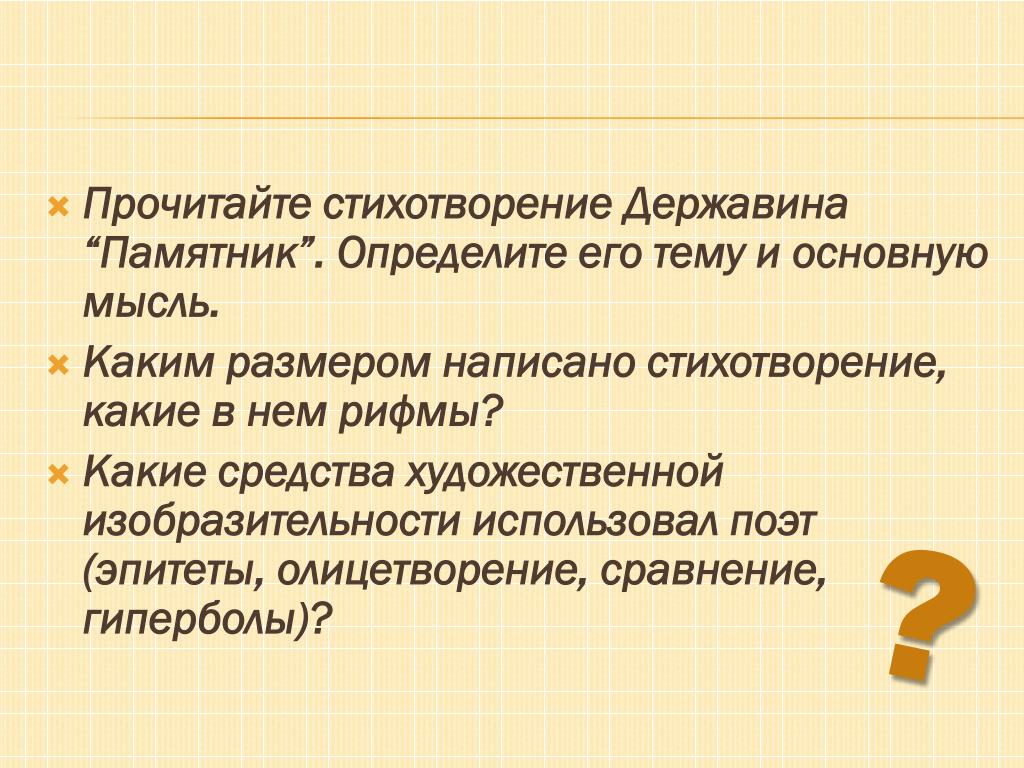

• Какие средства художественной выразительности использовал поэт (эпитеты, олицетворение, сравнение, гиперболы)? Каково их значение?

2. 20. Задание 10 рабочей тетради, с.30, ч.1. Заполните вторую часть таблицы примерами.

20. Задание 10 рабочей тетради, с.30, ч.1. Заполните вторую часть таблицы примерами.

Средства художественной выразительности | Примеры |

Эпитеты | Неторопливою рукой, сердечной простоте, заслугой справедливой, памятник чудесный, вечный, гром быстротечный |

Гипербола и сравнение | Металлов тверже он и выше пирамид |

Олицетворение | Возгордись заслугой справедливой. И презрит кто тебя, сама тех презирай; Непринужденною рукой неторопливой Чело твое зарей бессмертия венчай |

Риторическое обращение | О муза! |

Итоги работы

Употребление средств художественной выразительности способствует утверждению мысли о важности творчества, о бессмертии художественных произведений.

III. Подведение итогов урока.

• Почему поэт выбирает именно стихотворение Горация для подражания?

Выбирая стихотворение Горация, Державин задает очень важную тему — тему индивидуальной поэтической славы.

Слово учителя.

Тема индивидуальной поэтической славы была актуальна для античной поэзии и совершенно невозможна в классицистической. Великий поэт, никогда не укладывается в заданные рамки, даже если сам их себе выбирает: поэт-классицист Державин выбирает заданную тему и создает на нее оригинальную вариацию — он ставит себя в один ряд с монархами и героями, он «поднимает» индивидуальное «я», и это «я» художника.

В стихотворении Г. Р. Державина продолжены лучшие традиции античной литературы, сделаны индивидуальные поэтические открытия, не менее важные, чем стилистическая традиция классицизма. И, только оценив традиционность «Памятника» Державина, можно разглядеть его своеобразие.

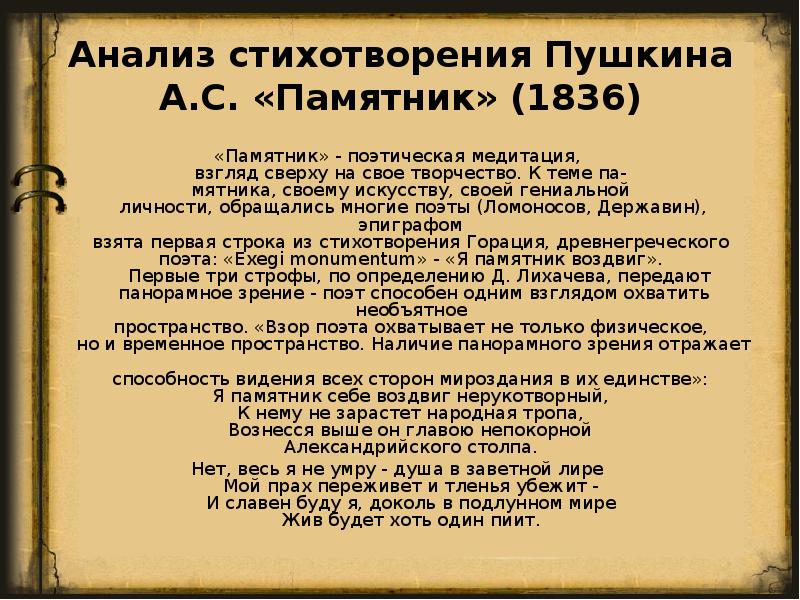

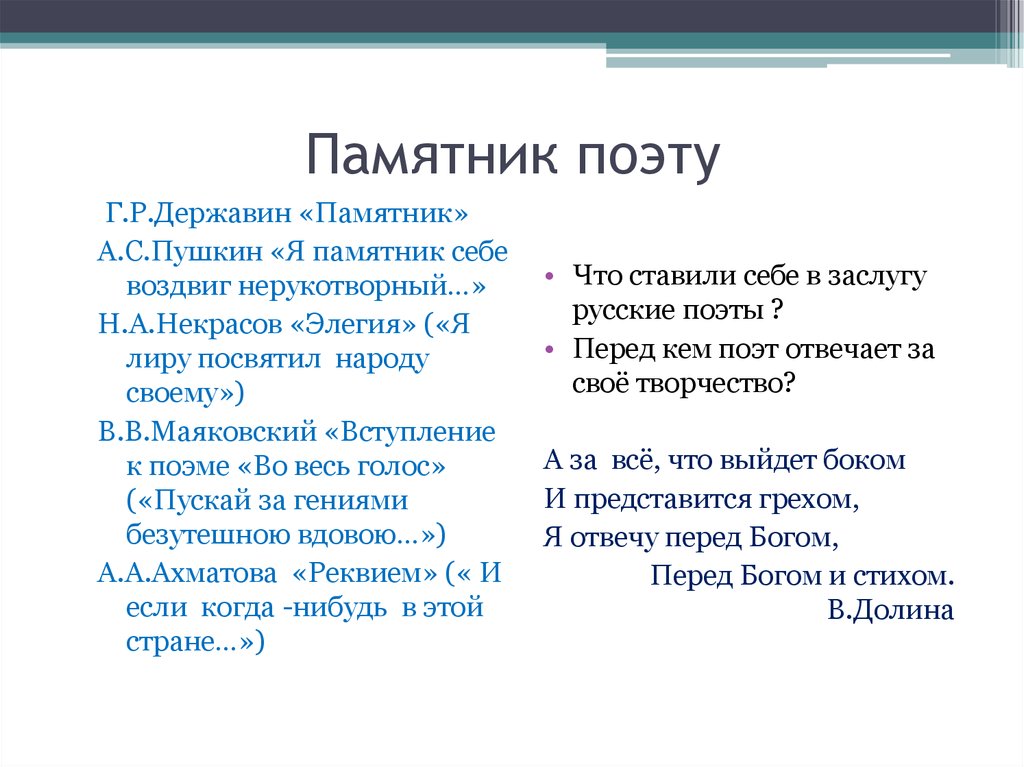

Традиции были продолжены в творчестве русских поэтов XIX—XX веков. К тридцатой оде Горация (кн. 3) «К Мельпомене», написанной в 23 году до н. э., обращались в своем творчестве В.В. Капнист (1805), А.Х. Востоков (1806), Д. И. Хвостов (1826), К. Н. Батюшков (1826), А.С. Пушкин (1836), А. А. Фет (1854), Б. В. Никольский (1899), П.Ф. Порфиров (1902), В. Я. Брюсов (1912, 1913, 1918), А. П. Семенов-Тян-Шанский (1916), С. А. Есенин (1920), В. Ф. Ходасевич (1921, 1928), Н.И. Шатерников (1923), И. А. Бродский (1962).

Обращение к таблице «Памятник» М. В. Ломоносова и Г. Р.Державина.

Обращение к учебнику. Чтение статьи «Памятник», с.82-83, ч.1.

Выразительное чтение стихотворения.

IV. Домашнее задание.

1.Выучить стихотворение наизусть.

2.Составить тезисный план части статьи учебника (с. 84-87, ч.1.), посвященной биографии Н.М. Карамзина (задание 1 рабочей тетради, с.31-32, ч.1).

84-87, ч.1.), посвященной биографии Н.М. Карамзина (задание 1 рабочей тетради, с.31-32, ч.1).

3.Заполнить третью часть сравнительной таблицы «Основные особенности классицизма и сентиментализма» по материалам статьи учебника (с.84-87, ч.1) (задание 2 рабочей тетради, с.32-33, ч.1).

4.Индивидуальные задания:

— подготовить выразительное чтение фрагментов из книги Е.И. Осетрова «Три жизни Карамзина»;

— подготовить сообщение о портретах Н.М. Карамзина работы В.А. Тропинина и А.Г. Венецианова.

8

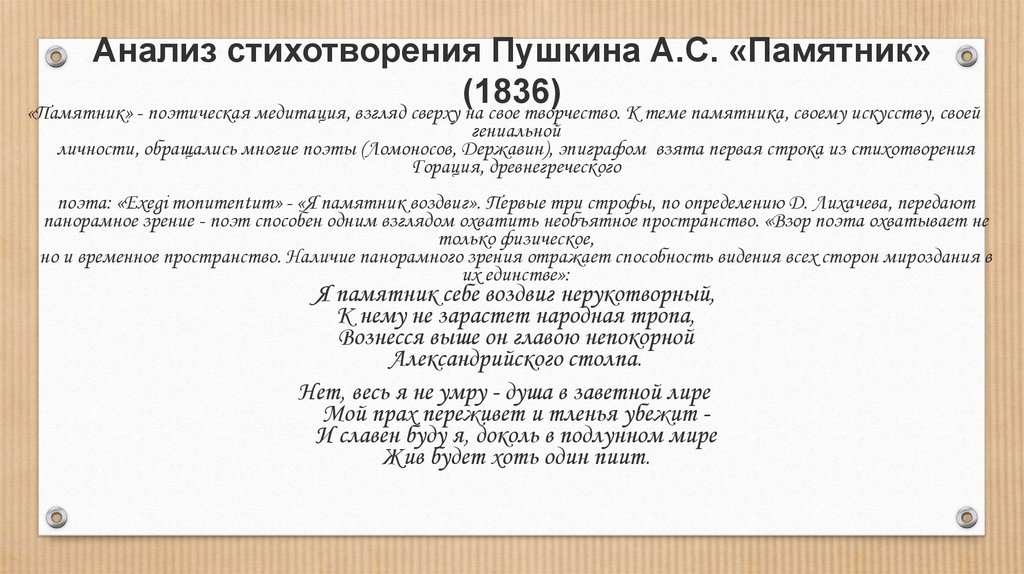

Анализ стихотворения Памятник, Державин

Главная » Анализ стихотворений

Рубрика: Анализ стихотворений

Прочитать стих

По этой ссылке можно прочитать — cтихотворение «Памятник», Г. Державин

Державин

Краткий анализ

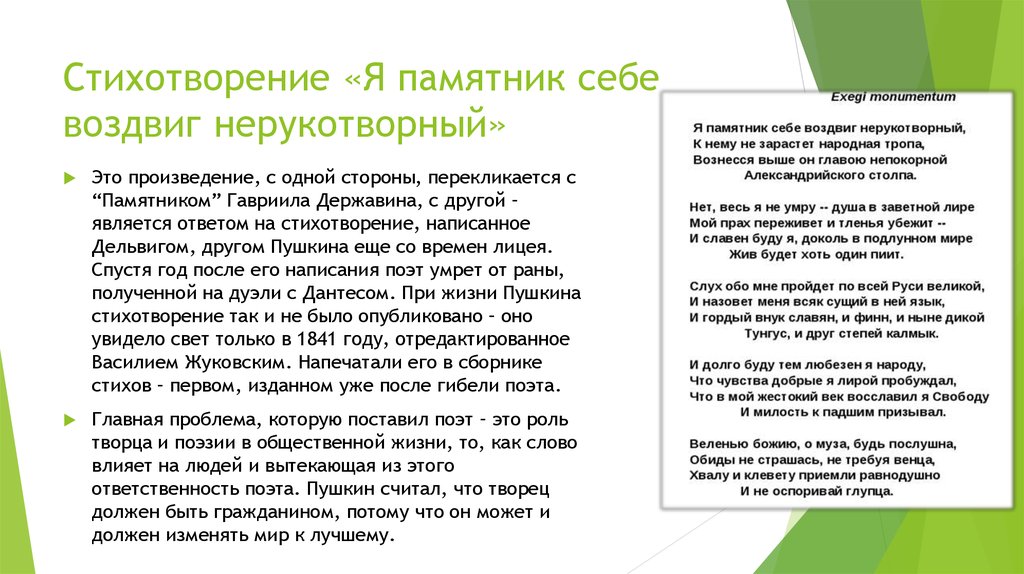

История создания – Стихотворение написано в 1795 году.

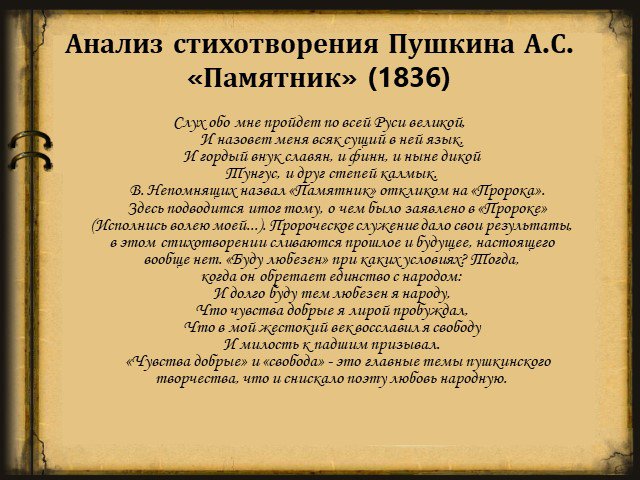

Тема стихотворения – Прославление поэтического творчества и утверждение высокого предназначения поэта.

Композиция – Композиция состоит из пяти строф: в первых четырёх автор описывает высокое назначение поэзии и на примере собственной жизни показывает, в чём состоит бессмертие поэта, в пятой – обращается к Музе.

Жанр – Ода.

Стихотворный размер – Шестистопный ямб с перекрёстной рифмой.Метафоры – «времени полет», «зарей бессмертия».

Эпитеты – «вечный», «чудесный», «быстротечный».

Гипербола – «металлов твёрже он и выше пирамид».

Инверсия – «и презрит кто тебя», «в народах неисчетных».

Олицетворения – «ни гром не сломит», «слух пройдет», «ни времени полёт не сокрушит».

Полный анализ

1.

История создания: Стихотворение «Памятник» было написано Державиным в 1795 году, когда 52-летний Гавриил Романович занимал должность президента Коммерц-коллегии в Петербурге. Он много сил отдавал работе на ответственном посту, однако никогда не забывал о столь любимой им поэзии.

Произведение относится к зрелому этапу творчества поэта, когда он занялся подведением итогов не только своего литературного пути, но и всей жизни. Переосмысливая полученный опыт, Гавриил Романович пытался определить своё место в жизни, в обществе, в литературе.

Во время своих размышлений придворный поэт обратил внимание на оду Горация, которая и вдохновила его на написание стихотворения «Памятник», ставшим, по сути, вольным переводом одноименного произведения древнеримского поэта. В своём «Памятнике» Гораций поделился идеей величия истинного художника-творца. Тема бессмертия поэта и его литературных трудов была настолько близка Державину, что он стал одним из первых русских авторов, который задумался о собственном предназначении и начал воспевать талант и поэтическую славу.

2. Жанр, размер: По жанру произведение «Памятник» – это ода. Размер – шестистопный ямб, рифмовка – перекрестная. Именно благодаря данной совокупности, стихотворение имеет плавный и спокойный ритм.

3. Основная идея стихотворения:

Основной мыслью стихотворения «Памятник» можно назвать роль поэта в жизни человека, а в частности роль самого автора. Рассказывая, какую важную для народа роль несет в себе поэзия, он не забывает отметить свои личные заслуги. Он гордится своей честностью и искренностью, давая понять, что это главные качества для поэта. Создавая бессмертные произведения, ни в коем случае нельзя лукавить не перед собой, не, тем более, перед читателем. Он очень хорошо раскрывает роль поэзии в становлении личности. Именно благодаря ей, человек учится любить, замечать и любоваться прекрасными вещами. По мнению Державина поэзия бессмертна, и сможет пережить любые монументы. Да и силой она наделена гораздо большей и значимой.

Державин так же показывает свои заслуги, которые считает достаточно важными и не малыми.

Он считает, что поэт, который творит для народа и для потомков, достоин самой высшей похвалы, признания и любви. Ведь он взвалил на себя нелегкий труд, благодаря которому бессмертные строки имеют возможность доноситься через века от поколения к поколению.

Этим стихотворение Державин подводит некий итог своей жизни, которым весьма доволен. Он знает, что сделал достаточно много для государства и ему есть чем гордиться. Это и является основной мыслью произведения, которую Гавриил Романович так красиво и мудро доносит до простого обывателя.

4. Темы и проблемы: При анализе стиха «Памятник» Державина следует отметить, что центральной темой произведения является бессмертие поэзии, способной вечно жить в памяти грядущих поколений.

В своём произведении Гавриил Романович размышляет о влиянии поэзии на общество, о праве поэта на любовь и уважение современников и потомков. Ведь именно литература и искусство мягко и гуманно воспитывают в человеке любовь к прекрасному, желание духовно развиваться, они способны устранять порочные нравы, а потому их значение в социуме трудно переоценить.

Основной чертой всего творчества Державина является его искренность, которую он в очередной раз продемонстрировал в стихотворении «Памятник». Он делает акцент на том, что истинный поэт должен быть честным и открытым не только с народом, но и с представителями власти. Также автор без лишнего жеманства упоминает о своих заслугах перед русской литературой.

5. Композиция: Данное стихотворение делится на пять строф. Каждая из строф построена весьма сложно, благодаря чему автор подчеркивает всю серьезность своего произведения, а так же тем, которые в нем поднимаются.

6. Выразительные средства: Краткий анализ стихотворения Державина «Памятник» выглядит следующим образом. Произведение отличается торжественной интонацией и высокой лексикой, а также величественным, неспешным ритмом. Для достижения подобного эффекта автор использует многочисленные средства художественной выразительности.

- слова высокого стиля – «чело», «возгордились», «тлен», «дерзнул»;

- эпитеты – «вечный», «чудесный», «быстротечный»;

- метафоры – «времени полёт», «зарей бессмертия»

- гипербола – «металлов твёрже он и выше пирамид»;

- инверсии – «и презрит кто тебя», «в народах неисчетных»;

- олицетворения – «ни гром не сломит», «слух пройдёт », «ни времени полёт не сокрушит».

0

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Три метафоры жизни — Лейпцигерская городская библиотека

Попробуйте обновить страницу. Если это не сработает, возможно, возникла проблема с сетью, и вы можете использовать нашу страницу самопроверки, чтобы узнать, что мешает загрузке страницы.

Узнайте больше о возможных проблемах с сетью или обратитесь в службу поддержки за дополнительной помощью.

Поиск Расширенный Поэзия Гаврилы Державина — памятник тому, что можно было прочитать, услышать и, главное, видел за два столетия, в которых жил. Палладианская вилла, которую он занимал, британский сервиз, поставленный перед ним на стол, английская прядильная машина, используемая в его поместье, и даже оптические устройства, такие как телескоп, волшебный фонарь и камера-обскура, которые населяли его дом: Татьяна Смолярова восстанавливает визуальную среду Державина с помощью мельчайших текстовых подсказок, предлагая читателю задуматься о том, как такие впечатления повлияли и сформировали его мышление и письмо, противостоя консервативной, русофильской идеологии, которую он разделял в более поздние годы.

Рассматривая поэтику, эстетику и политику стихов Державина, написанных в начале XIX века, Три метафоры жизни позволяют нам рассматривать этот период как главу в противоречивом развитии российской современности — одновременно регрессивной и прогрессивной, сопротивляющейся социальным реформам, настаивающей на отчетливо русской исторической судьбе, но с энтузиазмом принимающей технологические и промышленные инновации и исследующей новые способы мышления, видения и чувства.

Рассматривая поэтику, эстетику и политику стихов Державина, написанных в начале XIX века, Три метафоры жизни позволяют нам рассматривать этот период как главу в противоречивом развитии российской современности — одновременно регрессивной и прогрессивной, сопротивляющейся социальным реформам, настаивающей на отчетливо русской исторической судьбе, но с энтузиазмом принимающей технологические и промышленные инновации и исследующей новые способы мышления, видения и чувства.- Детали

Издатель:

Пресса академических исследованийОвердрайв Чтение

ISBN: 9781618115744

Дата выпуска: 20 апреля 2018 г.

Электронная книга в формате PDF

ISBN: 9781618115744

Размер файла: 24410 КБ

Дата выпуска: 20 апреля 2018 г. - Создатели

- Татьяна Смолярова — Автор

- Рональд Мейер — Переводчик

- Нэнси Уоркман — Переводчик

- Форматы

Овердрайв Чтение

Электронная книга в формате PDF - Языки

Английский

Доступность может меняться в течение месяца в зависимости от бюджета библиотеки. Вы по-прежнему можете заблокировать заголовок, и он будет автоматически заполнен, как только заголовок снова станет доступен.

Вы по-прежнему можете заблокировать заголовок, и он будет автоматически заполнен, как только заголовок снова станет доступен.

Формат OverDrive Read этой электронной книги имеет профессиональное повествование, которое воспроизводится, пока вы читаете в браузере. Узнайте больше здесь.

Время сеанса истекло. Пожалуйста, войдите в систему еще раз, чтобы вы могли продолжать заимствовать названия и получить доступ к своим страницам «Ссуды», «Список желаний» и «Удержания».

Если у вас по-прежнему возникают проблемы, выполните следующие действия, чтобы войти в систему.

Войти

Библиотечная карта, которую вы ранее добавили, не может быть использована для выполнения этого действия. Пожалуйста, добавьте свою карту еще раз или добавьте другую карту. Если вы получили сообщение об ошибке, обратитесь за помощью в свою библиотеку.

Добавить карту Контактная поддержка

Поэтика и субъективность между классицизмом и романтизмом | История русской литературы

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicA History of Russian LiteratureLiterature Studies — WorldOxford Scholarship OnlineBooksJournals Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicA History of Russian LiteratureLiterature Studies — WorldOxford Scholarship OnlineBooksJournals Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Укажите

Кан, Эндрю и др. , «Поэтика и субъективность между классицизмом и романтизмом», A History of Russian Literature (

, «Поэтика и субъективность между классицизмом и романтизмом», A History of Russian Literature (

, 2018; онлайн-издание, Oxford Academic, 24 мая 2018 г.), https://doi.org/10.1093 /oso/9780199663941.003.0018, по состоянию на 8 апреля 2023 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicA History of Russian LiteratureLiterature Studies — WorldOxford Scholarship OnlineBooksJournals Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicA History of Russian LiteratureLiterature Studies — WorldOxford Scholarship OnlineBooksJournals Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

В контексте сентиментализма 1770-х годов литературная культура открылась для репрезентаций человеческой субъективности. В главе рассматриваются жанры поэзии, посвященные темам наслаждения, смерти и потомства. Он также рассматривает пространства поэзии и способы обмена, будь то через альбом, салон или стихотворное послание. Два тематических исследования исследуют использование различных литературных форм в дальнейшем развитии идентичности, как индивидуальной, так и авторской. Первая рассматривает эксперимент Радищева по написанию выдуманного дневника как психологическое упражнение. Во второй исследуется традиция подражания поэме Горация «Памятник» в русской поэзии XVIII века, а также у более поздних поэтов, таких как Пушкин и Бродский. Тематическое исследование показывает, как эти русские версии выражают изменяющиеся представления о подражании и оригинальности, а также заботу поэтов о потомстве.

В главе рассматриваются жанры поэзии, посвященные темам наслаждения, смерти и потомства. Он также рассматривает пространства поэзии и способы обмена, будь то через альбом, салон или стихотворное послание. Два тематических исследования исследуют использование различных литературных форм в дальнейшем развитии идентичности, как индивидуальной, так и авторской. Первая рассматривает эксперимент Радищева по написанию выдуманного дневника как психологическое упражнение. Во второй исследуется традиция подражания поэме Горация «Памятник» в русской поэзии XVIII века, а также у более поздних поэтов, таких как Пушкин и Бродский. Тематическое исследование показывает, как эти русские версии выражают изменяющиеся представления о подражании и оригинальности, а также заботу поэтов о потомстве.

Ключевые слова: чувственность, чувство, субъективность, лирика, дневниковость, готика, стихи-памятники, Державин, любовь, элегия

Предмет

Литературоведение — Мир

Коллекция: Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.

Первый русский «Памятник» является переводом оды Горация

Первый русский «Памятник» является переводом оды Горация