«Демон», анализ стихотворения Пушкина

История создания

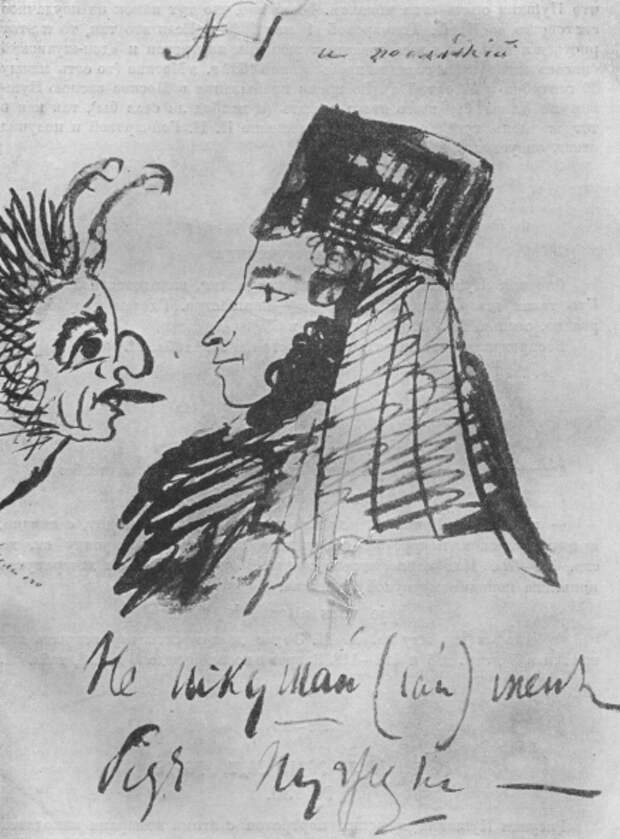

Стихотворение «Демон» написано в тяжёлый для Пушкина 1823 год и напечатано в 1824 году в альманахе «Мнемозина». Современники угадывали в образе демона друга Пушкина А.Н.Раевского. Как и Пушкин, он был влюблён в Е.К.Воронцову, жену губернатора Новороссийского края М.С.Воронцова, у которого на службе в Одессе состоял Пушкин. Когда Раевский узнал о любви Пушкина, он рассказал обо всём Воронцову. Как предполагал Пушкин, именно это явилось причиной его высылки из Одессы в Михайловское.

Пушкин даже написал и собирался дать в печати заметку-опровержение под чужим именем, в которой изъяснял смысл «Демона». Это удивительный случай, когда сам поэт объясняет идею стихотворения.

Литературное направление, жанр

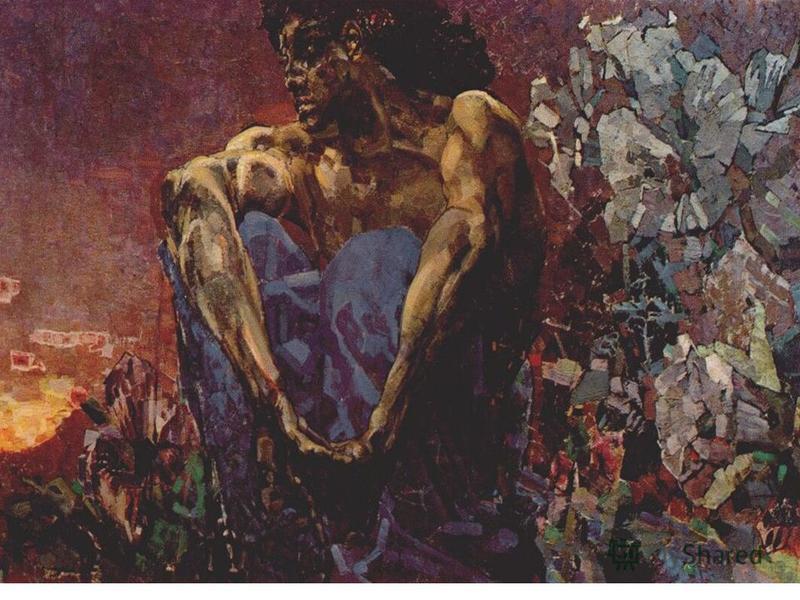

«Демон» — прекрасный образец романтической лирики Пушкина. Образ демона любим романтиками, потому что позволяет показать личность, отвергнутую обществом. Демон – это романтический герой, который так близок юношескому мировосприятию.

Жанр «Демона» — элегия. Это философская лирика. Лирический герой рассуждает о тёмной стороне собственной личности, ищет в себе силы для победы над ней.

Тема, основная мысль и композиция

Тема стихотворения «Демон» связана с сомнениями и искушениями, которые всегда сопровождают веру, надежду и само становление личности.

Стихотворение состоит из двух частей. Первая часть – одно сложное предложение. Придаточные предложения времени, начинающиеся словом когда, описывают тот период жизни лирического героя, когда юноша наслаждался жизнью — природой, женщинами, возвышенными чувствами, искусствами. Лирический герой был полон надежд. Предложение заканчивается главной частью тогда… Эта часть предложения одновременно композиционное начало следующей части и завершение первой. В те благословенные времена юношу стал посещать злобный гений.

Во второй части стихотворения описывается этот злобный гений.

Основная мысль стихотворения растолкована самим автором. Он считал целью стихотворения нравственное воспитание. В юности сердце доступно для прекрасного. С опытом приходят сомнения. Они уничтожают романтические порывы — лучшие надежды и поэтические предрассудки. Дух отрицанья влияет на нравственность человека и человечества. Если обобщить всё, сказанное Пушкиным, в одном предложении, то основную мысль можно сформулировать так: каждый человек в определённый период своей жизни подвержен влиянию духа отрицанья и сомненья — демона, который сбивает человека с истинного пути, делая его безнравственным.

Стихотворение лишено какого-либо морализаторства. Пушкин не указывает, как должен поступить человек со своими сомнениями. Он очерчивает проблему: довольно симпатичный, вызывающий сочувствие демон стучится в душу каждого человека, это нужно разглядеть.

Пушкин не указывает, как должен поступить человек со своими сомнениями. Он очерчивает проблему: довольно симпатичный, вызывающий сочувствие демон стучится в душу каждого человека, это нужно разглядеть.

Старший товарищ Пушкина Жуковский угадал настроение Пушкина и додумал идею «Демона», состоящую во внутренней борьбе со злом: «К чёрту чёрта! Вот пока твой девиз».

Размер и рифмовка

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом. Неупорядоченные пиррихии и спондеи сбивают ритм и делают повествование таким естественным, что стихи кажутся простыми, как проза. Рифмовка как раз упорядочена, перекрёстная с чередованием женской и мужской рифмы.

Тропы и образы

Первая и вторая часть противопоставлены. Основной композиционный приём стихотворения – антитеза. Старославянизмы возвышают, подчёркивают серьёзность рассматриваемой темы: бытие, взоры дев, возвышенный, наслаждение, осеня, хладный, провиденье, вдохновенье, благословить. Тропы в первой и второй части несут разную смысловую нагрузку. Все эпитеты первой части положительные: возвышенные чувства, вдохновенные искусства. Во второй части эпитеты негативно окрашены: печальные встречи, язвительные речи, чудный (то есть странный) взгляд, хладный яд, неистощимая клевета. Во второй части положительное отрицается: провиденье — искушением, прекрасное – пустой мечтою, вдохновение — презреньем, любовь и свобода — неверием, жизнь — насмешкой. Метафора позволяет передать губительность общения с демоном: его речи вливают хладный яд в душу.

Все эпитеты первой части положительные: возвышенные чувства, вдохновенные искусства. Во второй части эпитеты негативно окрашены: печальные встречи, язвительные речи, чудный (то есть странный) взгляд, хладный яд, неистощимая клевета. Во второй части положительное отрицается: провиденье — искушением, прекрасное – пустой мечтою, вдохновение — презреньем, любовь и свобода — неверием, жизнь — насмешкой. Метафора позволяет передать губительность общения с демоном: его речи вливают хладный яд в душу.

- «Капитанская дочка», краткое содержание по главам повести Пушкина

- «Борис Годунов», анализ трагедии Александра Пушкина

- «Скупой рыцарь», анализ пьесы Пушкина

- «Цыганы», анализ поэмы Александра Пушкина

- «Дар напрасный, дар случайный…», анализ стихотворения Пушкина

- «Пир во время чумы», анализ пьесы Пушкина

- «Метель», анализ повести Пушкина

- «Бесы», анализ стихотворения Алексадра Пушкина

- «Туча», анализ стихотворения Александра Сергеевича Пушкина

- «Кавказский пленник», анализ поэмы Пушкина

- «Я помню чудное мгновенье…», анализ стихотворения Пушкина

- «Не пой, красавица, при мне», анализ стихотворения Пушкина

- «Моцарт и Сальери», анализ трагедии Пушкина

- «Гробовщик», анализ повести Александра Пушкина

- «Безумных лет угасшее веселье.

..», анализ стихотворения Пушкина

..», анализ стихотворения Пушкина

По произведению: «Демон(Пушкин)»

По писателю: Пушкин Александр Сергеевич

Анализ стихотворения «Демон» А.С. Пушкина

Стихотворение «Демон» написано в 1823 году — достаточно сложный период жизни Александра Сергеевича Пушкина. Молодому человеку было всего 24 года, а он уже успел побывать в Сибирской ссылке, и благодаря друзьям и союзникам был перемещен на юг.

Напечатано произведение было только через год. Многие знакомые Пушкина утверждают, что под образом «Демона» Александр Сергеевич подразумевал своего друга Александра Николаевича Раевского. В то время Пушкин был влюблен в жену губернатора Новороссийского края, о чём тот узнал благодаря Раевскому. Александр Сергеевич тут же был выслан в Михайловское.

«Демон» был написан в романтический творческий период, тогда еще совсем молодым поэтом. И пришёлся на пик стремительно развивающегося периода жизни.

Это произведение смело можно отнести к философской лирике.

Жанр стихотворения «Демон» — элегия.

Тема этого произведения — сомнения и искушения. Ведь они всегда идут рука об руку с верой, надеждой и становлением личности.

Первая часть стихотворения:

В те дни, когда мне были новы

Все впечатленья бытия —

И взоры дев, и шум дубровы,

И ночью пенье соловья,—

Когда возвышенные чувства,

Свобода, слава и любовь

И вдохновенные искусства

Так сильно волновали кровь,

Часы надежд и наслаждений

Тоской внезапной осеня,

Тогда какой-то злобный гений

Стал тайно навещать меня.

Рассказывает о тех временах, когда юноша, лирический герой мог свободно наслаждаться окружающим миром, девушками, природой. О том времени, когда молодой человек был полон светлых надежд. Но уже в те замечательные времена юнца стал посещать злой гений.

Вторая же часть произведения:

Тогда какой-то злобный гений

Стал тайно навещать меня.

Печальны были наши встречи:

Его улыбка, чудный взгляд,

Его язвительные речи

Вливали в душу хладный яд.

Неистощимой клеветою

Он провиденье искушал;

Он звал прекрасное мечтою;

Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел —

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

Повествует о том самом «злобном гении», который клевещет, насмехается, лжет, искушает, тем самым отравляет душу молодого человека.

Основную мысль растолковал сам автор, когда написал пояснение (стараясь обелить себя в не очень приятной ситуации, из-за которой его сослали в Михайловское), но так и не издал его. Основная мысль такова: в разные этапы жизни, человека преследуют духи сомнения и противоречия («демоны»). Они не дают человеку идти по правильному пути, делают безнравственным.

В стихотворении отсутствует какое-либо морализаторство. Пушкин только обозначает проблему (духи сомнения и противоречия — есть, и они придут и постучат в душу к каждому из нас), но не говорит, как с этим бороться.

Настроение произведения в первой части светлое, возвышенное и по мере приближения ко второй части становится все более и более угнетенным.

Для написания «Демона» Пушкин использовал 4-х стопный ямб. Стихотворение кажется естественным и простым благодаря неупорядоченным перрихиям и спондеям, которые сбивают ритм. Однако рифмовку «Демон» имеет упорядоченную, с чередованием мужской и женской рифмы.

В этом произведении Александр Сергеевич использовал многие художественно-выразительные средства:

Основной прием — антитеза. Противоставление частей стихотворения.

Он рассказал о своем чувстве, о произошедшем с Александром кризисе, используя такой прием как олицетворение.

Эпитеты : «возвышенные чувства», «чудный взгляд», «злобный гений», «язвительные речи», «хладный яд», «неистощимая клевета», «прекрасная мечта», «вдохновенные искусства», «печальные встречи».;

Метафоры: «Демон», «Его язвительные речи Вливали в душу хладный яд»;

Многосоюзие: «И взоры дев, и шум дубровы, И ночью пенье соловья»;

Старославянизмы: бытие, взоры дев, возвышенный, наслаждение, осеня, хладный, провиденье, вдохновенье, благословить.

Проведя анализ данного произведения мы можем увидеть, что ссылки и гонения отразились на творчестве Александра Сергеевича Пушкина. А цензура лишила его самого дорого — самовыражения через творчество. Однако Пушкин не сдался, о чем свидетельствует его богатое наследие!

Поиск для:

Стихотворений ~ Александр Пушкин. «Бесы» А

«Бесы» Александр Пушкин

Мчатся тучи, мчатся тучи;

Невидимая луна

Освещает летящий снег;

Небо пасмурное, ночь пасмурная.

Иду, иду в чистое поле;

Звонок звон звон звон.

Ужасно, ужасно страшно

Среди неведомых равнин!«Эй, иди, кучер!» — «Нет мочи:

Лошади, барин, тяжело,

Вьюга глаза залипает,

Все дороги занесло;

На жизнь мне не видно и следа;

Мы заблудились. Что нам делать!

В поле демон нас ведет, видимо

Да, кружит.Смотри: вон, вон играешь,

Дует, плюет на меня

Вон — теперь толкает в овраг

дикая лошадь;

Там небывалая веха

Он встал передо мной

Там блеснула маленькая искра

И исчез в пустой тьме.Облака катятся, тучи катятся

Невидимая луна

Освещает летящий снег;

Небо пасмурное, ночь пасмурная

У нас нет сил кружиться;

Звонок внезапно остановился;

Лошади стали… «Что там в поле?» —

«Кто их знает? пень или волк?Вьюга злится, вьюга плачет,

Чуткие кони храпят

Вот он скачет вдаль;

Только глаза во тьме горят;

Лошади снова мчались;

Динь-динь-динь колокольчик…

Вижу: духи собрались

Среди белеющих равнин.Бесконечный, безобразный

В мутном месяце игры

Закружились разные демоны

Как листья в ноябре…

Сколько? куда гонят?

Что это они так жалобно поют?

Домового хоронят

Ведьмы женятся?Мчатся тучи, мчатся тучи;

Невидимая луна

Освещает летящий снег;

Небо пасмурное, ночь пасмурная.

Демоны мчатся рой за роем

В бескрайней выси

Жалобно визжа и воя

Разбивая мне сердце…

Разбор поэмы Пушкина «Бесы»

Осенью 1830 года Александр Пушкин прибыл в Болдино, чтобы уладить все вопросы, связанные с вступлением в собственность имения и подготовкой к предстоящей свадьбе. Однако из-за того, что в Москве началась эпидемия холеры, поэт вынужден был остаться в имении на несколько месяцев. В этот период он создал множество философских и лирических произведений, одним из которых стала поэма «Бесы».

Однако из-за того, что в Москве началась эпидемия холеры, поэт вынужден был остаться в имении на несколько месяцев. В этот период он создал множество философских и лирических произведений, одним из которых стала поэма «Бесы».

В ней автор снова затрагивает столь близкую и понятную ему тему фольклора, описывая путешествие в метель, которое вызывало настоящий ужас у любого путешественника того времени. «Страшно, страшно невольно среди неведомых равнин!», — отмечает поэт и тотчас же обращается к кучеру с просьбой того, у кого есть силы погнать лошадей. В ответ он слышит весьма типичный для того времени рассказ о том, что путники заблудились, а виной всему демоны, заманившие их в снежную западню. «В поле бес ведет нас, видимо, и кружит», — отвечает кучер своему спутнику и приводит множество примеров того, как ему довелось столкнуться с нечистью во время своего путешествия. Она заманила коней в овраг, потом явилась в виде верстового столба и огонька в далекой избе. А потом, наконец, команда и вовсе остановилась, потому что «сейчас он далеко прыгает, только глаза во мраке горят».

К таким рассказам Пушкин относился с большим интересом и уважением, считая их неотъемлемой частью русской культуры. Однако, как человек образованный, поэт прекрасно понимал, что демоны, сбивающие с пути путников, — всего лишь вымысел. И у любого явления всегда найдется простое и логичное объяснение, которое даст ответы на любые вопросы. Почему же тогда автор сосредоточился на этом мифическом и явно лишенном правдоподобия сюжете? Все довольно просто объясняется в последних строках поэмы, где Пушкин проводит параллель между демонами и людьми, в руках которых сосредоточена власть. Заблудшие путники в поэме «Бесы» символизируют русский народ, который действительно заблудился среди снежных равнин и не может найти дорогу к более счастливой и свободной жизни. Это происходит не из-за суеверия и неграмотности людей, бережно хранящих свои традиции и культуру. Причина в том, что русские крестьяне все-таки крепостные, и жизнь их им не принадлежит, она заключается как раз в тех самых бесах — кучке сытых и самодовольных людей, которым просто невыгодно терять дармовой труд и рассеивать иллюзии низших классов, дающие им знания, которые при определенных условиях могут стать одним из мощнейших орудий. Именно с бесами Пушкин сравнивает правящую элиту России, которая интригует «простых путешественников», т.е. постоянно усложняет жизнь простым людям, заставляя их испытывать страх, унижение и обиду. У Пушкина же демоны в человеческом обличии, чувство отвращения и раздражения. «Бесконечные, уродливые, разные демоны закружились в мутном месяце игры», — такими они представляются поэту, который в этих строках проводит аналогию со светскими балами, не прекращавшимися в Москве даже во время холерного карантина.

Именно с бесами Пушкин сравнивает правящую элиту России, которая интригует «простых путешественников», т.е. постоянно усложняет жизнь простым людям, заставляя их испытывать страх, унижение и обиду. У Пушкина же демоны в человеческом обличии, чувство отвращения и раздражения. «Бесконечные, уродливые, разные демоны закружились в мутном месяце игры», — такими они представляются поэту, который в этих строках проводит аналогию со светскими балами, не прекращавшимися в Москве даже во время холерного карантина.

Бессмысленность существования людей, считающих себя избранными, поэт готов простить им со спокойной душой, ведь каждый человек, по его мнению, вправе стоить своей жизни так, как считает нужным. Однако в то же время никто не вправе бездарно распоряжаться чужими судьбами, используя людей в целях улучшения своего благосостояния за счет своих нужд и проблем. Поэтому у Пушкина безделье светского общества, которое автор сравнивает с бесовским шабашем, вызывает глубокую грусть, «жалобным визгом и воем раздирало мне сердце». Поэт, столь зависимый от мнения высшего света, наконец осознает, что оно совершенно ложно и является очередным жизненным миражом, «игрой демонов», готовых сбить с толку, сбить с пути и погубить любого здравомыслящего человека, не выходя из по злобе душевной, а исключительно ради собственного развлечения. И это досадное открытие заставляет автора по-новому взглянуть на свою принадлежность к дворянству и правящей касте, где он такой же изгой, как и любой крестьянин.

Поэт, столь зависимый от мнения высшего света, наконец осознает, что оно совершенно ложно и является очередным жизненным миражом, «игрой демонов», готовых сбить с толку, сбить с пути и погубить любого здравомыслящего человека, не выходя из по злобе душевной, а исключительно ради собственного развлечения. И это досадное открытие заставляет автора по-новому взглянуть на свою принадлежность к дворянству и правящей касте, где он такой же изгой, как и любой крестьянин.

«Демоны»

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимая луна

Освещает летящий снег;

Небо пасмурное, ночь пасмурная.

Иду, иду в чистое поле;

Звонок звон звон звон.

Ужасно, ужасно страшно

Среди неведомых равнин!

«Эй, иди, кучер!» — «Нет мочи:

Лошади, барин, тяжело,

Вьюга глаза залипает,

Все дороги занесло;

Хоть убей, не видно и следа;

Мы заблудились. Что нам делать!

В поле демон нас ведет, видимо

Да, кружит.

Смотри: вон, вон играю,

Дует, плюет на меня

Вон — сейчас толкает в овраг

дикая лошадь;

Там небывалая веха

Он встал передо мной

Там блеснула маленькая искра

И исчез в пустой тьме.

Облака катятся, тучи катятся

Невидимая луна

Освещает летящий снег;

Облачное небо, пасмурная ночь

У нас нет сил кружиться;

Звонок внезапно остановился;

Лошади стали… «Что в поле?» —

«Кто их знает? Пень или волк?»

Вьюга сердится, вьюга плачет,

Чуткие кони храпят

Вот он скачет вдаль;

Только глаза во тьме горят;

Лошади снова мчались;

Динь-динь-динь колокольчик…

Вижу: духи собрались

Среди белеющих равнин.

Бесконечный, безобразный

В мутный месяц игры

Разные демоны закружились

Как листья в ноябре…

Сколько? куда гонят?

Что это они так жалобно поют?

Домового хоронят

Ведьмы женятся?

Мчатся тучи, мчатся тучи;

Невидимая луна

Освещает летящий снег;

Небо пасмурное, ночь пасмурная.

Демоны несутся рой за роем

В бескрайней выси

Жалобно визжа и воя

Разбивая мне сердце…

Стихотворение Пушкина А. С. — Демоны

С. — Демоны

Мчатся тучи, мотаются тучи;

Невидимая луна

Освещает летящий снег;

Небо пасмурное, ночь пасмурная.

Иду, иду в чистое поле;

Динь-динь-динь-колокольчик…

Ужасно, ужасно страшно

Среди неведомых равнин!

«Эй, иди, кучер! ..» — «Нет мочи:

Коней, барин, тяжело;

Вьюга слепит глаза;

Все дороги занесло;

На жизнь мне не видно и следа;

Мы заблудились. Что нам делать!

В поле демон нас ведет, видимо

Да, кружит.

Смотри: вон, играй,

Дует, плюет на меня;

Out — теперь сталкивает в овраг

дикую лошадь;

Невиданный рубеж

Он торчал передо мной;

Там сверкнула маленькая искра

И исчезла в пустой тьме.

Облака мчатся, тучи извиваются;

Невидимая луна

Освещает летящий снег;

Небо пасмурное, ночь пасмурная.

У нас нет сил крутиться;

Звонок внезапно остановился;

Лошади стали… «Что там в поле?» —

«Кто их знает? пень или волк?

Вьюга злится, вьюга плачет;

Храп чувствительных лошадей;

Вот он скачет вдаль;

Только глаза во тьме горят;

Лошади снова мчались;

Динь-динь-динь колокольчик. ..

..

Вижу: духи собрались

Среди белеющих равнин.

Бесконечный, безобразный

В мутный месяц игры

Разные демоны закружились

Как листья в ноябре…

Сколько их! куда гонят?

Что это они так жалобно поют?

Домового хоронят

Ведьмы женятся?

Мчатся тучи, мчатся тучи;

Невидимая луна

Освещает летящий снег;

Небо пасмурное, ночь пасмурная.

Демоны несутся роем за роем

В бескрайней высоте

Жалобно визжа и воя

Разбивая мне сердце…

Анализ стихотворения Пушкина «Бесы»

1830 год отмечен в творчестве Пушкина одним из «болдинских осени», характеризуется мощным приливом вдохновения. В этот период он написал большое количество разнообразных произведений. Среди них стихотворение «Бесы».

В основе сюжета история путешественника, заблудившегося ночью в зимнем поле. Пушкин неоднократно попадал в такую ситуацию, и она была ему прекрасно знакома. Центральный образ поэмы – демоны, олицетворяющие злые силы, стремящиеся сбить человека с пути и привести его к гибели.

В начале поэмы путник долго находится в пути. Облака, сгущающиеся над головой, не предвещают ничего хорошего. Бескрайние «неведомые равнины» в России в такую погоду внушают только страх.

Кучер объясняет, что они заблудились в непроходимой метели. Он уверен, что это проделки злых духов. Образованный господин, конечно, прекрасно понимает, что такое объяснение основано на народных сказках и легендах. Но в безвыходной ситуации, под напором охватившего душу ужаса можно верить во что угодно. Уверения кучера, что он действительно видит и слышит окружающих их бесов, кажутся правдоподобными.

Медленное движение кареты и звон колокольчика как-то сдерживали страх, напоминали, что путники еще живы. Когда лошади встали от усталости, их охватило огромное чувство безысходности. Напряженные попытки увидеть хоть что-то в темноте только раздражают воображение. Смутные очертания наводят на самые страшные догадки.

Автор уже забыл о своем умственном превосходстве. Беда сравнила его с простым крестьянином. Лошади тоже охвачены страхом, им тоже как будто грозит опасность. Из последних сил они сорвались и страдали, не разобравшись с дорогой. Все-таки лучше двигаться без цели, чем ждать неизвестного на месте. В душе мастера всплывают детские воспоминания о страшных сказках и легендах. Он уже всерьез задумывается о том, что послужило причиной появления демонов («хоронят ли домового»).

Лошади тоже охвачены страхом, им тоже как будто грозит опасность. Из последних сил они сорвались и страдали, не разобравшись с дорогой. Все-таки лучше двигаться без цели, чем ждать неизвестного на месте. В душе мастера всплывают детские воспоминания о страшных сказках и легендах. Он уже всерьез задумывается о том, что послужило причиной появления демонов («хоронят ли домового»).

Поэма не описывает конец путешествия. Заключительные строки посвящены отчаянной тоске в сердце мастера, окруженному демоническим «жалобным визгом и воем». Пушкин оставляет читателя в неведении относительно судеб своих героев. Любой из современников поэта мог оказаться в такой ситуации и искать защиты от демонов только в молитве.

Помогите написать 1. Метафоры; 2. Эпитеты; 3. Персонификация. Из стихотворения А.С. Пушкина «Бесы» Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимая луна Освещает летящий снег; Небо пасмурно, ночь пасмурна. Иду, иду в чистое поле; Динь-динь-динь колокольчик… Страшно, страшно невольно Средь неведомых равнин! «Эй, иди, кучер! . .» — «Нет мочи: Лошади, барин, тяжело; Вьюга слепит мне глаза; Все дороги занесло; Для жизни меня не видно и следа; Мы потерялись. Что нам делать! В поле демон нас ведет, видимо, да кружит вокруг. Смотри: вон, вон играешь, Дуешь, плюешь на меня; Вон — теперь сталкивает Дикую Лошадь в овраг; Там на невиданную версту Он торчал предо мною; Там он сверкнул маленькой искрой И исчез в пустой мгле. Мчатся тучи, мчатся тучи; Невидимая луна Освещает летящий снег; Небо пасмурно, ночь пасмурна. У нас нет сил кружиться; Звонок внезапно остановился; Лошади стали… «Что там в поле?» — «Кто их знает? пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет; Чувствительные лошади храпят; Вот он скачет далеко; Только глаза во мраке горят; Лошади снова мчались; Звонок динь-динь-динь… Вижу: духи собрались Среди белеющих равнин. Бесконечные, безобразные, В мутной лунной игре Кружились разные демоны, Как листья в ноябре… Сколько их! куда гонят? Что они так жалобно поют? Домового хоронят, Ведьму женят? Мчатся тучи, мчатся тучи; Невидимая луна Освещает летящий снег; Небо пасмурно, ночь пасмурна.

.» — «Нет мочи: Лошади, барин, тяжело; Вьюга слепит мне глаза; Все дороги занесло; Для жизни меня не видно и следа; Мы потерялись. Что нам делать! В поле демон нас ведет, видимо, да кружит вокруг. Смотри: вон, вон играешь, Дуешь, плюешь на меня; Вон — теперь сталкивает Дикую Лошадь в овраг; Там на невиданную версту Он торчал предо мною; Там он сверкнул маленькой искрой И исчез в пустой мгле. Мчатся тучи, мчатся тучи; Невидимая луна Освещает летящий снег; Небо пасмурно, ночь пасмурна. У нас нет сил кружиться; Звонок внезапно остановился; Лошади стали… «Что там в поле?» — «Кто их знает? пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет; Чувствительные лошади храпят; Вот он скачет далеко; Только глаза во мраке горят; Лошади снова мчались; Звонок динь-динь-динь… Вижу: духи собрались Среди белеющих равнин. Бесконечные, безобразные, В мутной лунной игре Кружились разные демоны, Как листья в ноябре… Сколько их! куда гонят? Что они так жалобно поют? Домового хоронят, Ведьму женят? Мчатся тучи, мчатся тучи; Невидимая луна Освещает летящий снег; Небо пасмурно, ночь пасмурна. Демоны мчатся рой за роем В бескрайней выси, С жалобным визгом и воем Раздирая сердце мое…

Демоны мчатся рой за роем В бескрайней выси, С жалобным визгом и воем Раздирая сердце мое…

анализ произведения / Paulturner-Mitchell.com

В 1823 году Александром Сергеевичем Пушкиным написано стихотворение «Демон». Такое мрачное название для своего маленького поэтического произведения он выбрал не случайно. Посмотрим на содержание стихотворения, сделаем его полный анализ, чтобы узнать, какие мрачные мысли описывает Пушкин в произведении «Демон». В этом нам поможет анализ биографии поэта и его творчества.

Содержание стихотворения «Демон»

Поэт вспоминает, какие у него были прекрасные дни. Как он получал новые впечатления, как вдохновлялся девичьими взглядами, природой, любовью, свободой, славой и искусством. Но в эти часы наслаждения им овладевала тоска, которую он называл злым гением. Она стала его постоянно навещать, и эти встречи были для поэта печальными.

Улыбнись, посмотри, речи злобного гения охладили душу автора. Он был оклеветан, не верил в красоту, любовь и свободу, презирал вдохновение, смотрел на жизнь с насмешкой и ничего не благословлял.

Он был оклеветан, не верил в красоту, любовь и свободу, презирал вдохновение, смотрел на жизнь с насмешкой и ничего не благословлял.

Анализ стихотворения Пушкина «Демон». Приемы, использованные в произведении

Что хотел выразить поэт в своем стихотворении «Демон»? Пушкин в ней рассказывает читателям о тоске, с которой он столкнулся. О кризисе, который с ним случился. Свое чувство он оживлял, используя художественный прием — олицетворение. Демон — это метафора. Они его разочарование в жизни. Таким образом, автор делится с нами тем, что его волнует: потерей смысла, холодом в душе.

Пушкин использует в стихотворении различные художественные приемы. Мы встречаем многочисленные эпитеты: «возвышенные чувства», «злобный гений», «чудесный взгляд», «едкие речи», «холодный яд», «неистощимая клевета», «прекрасный сон».

Для перечисления всего утраченного им автор использует многосоюз: «и очи… и шум… и… пение…»

Само произведение написано с 4- стопный ямб, в жанре элегии, в романтическом стиле.

Связь биографии поэта и его творчества

Произведение было написано, когда Пушкину было 24 года. К тому времени в жизни поэта произошло многое. Он успел отправиться в ссылку в Сибирь и усилиями своих соратников был переброшен на юг. Виной тому была его работа, которую Александр Первый не любил из-за политического содержания.

Поэт вскоре осознал роль силы в этой жизни, это его сильно разочаровало. Такие события породили поэму «Демон». А.С. Пушкин потерял вдохновение. Он понял, что существует цензура, которая не позволит ему выразить то, что он хотел донести до читателей. Поэт погрузился в тоску.

Заключение

Анализ стихотворения Пушкина «Демон» показал нам, что послужило причиной написания поэтом такого безрадостного произведения. Ссылки, гонения коснулись литературных произведений автора. Он потерял смысл жизни, который заключался в творчестве. Ведь строгая цензура Александра Первого запрещала ему публиковать злободневную лирику. Таким образом, поэт был лишен самого главного — самовыражения через творчество.

Таким образом, поэт был лишен самого главного — самовыражения через творчество.

Пушкин понял: чтобы преуспеть в обществе, он должен отказаться от литературной деятельности. Однако он был настоящим бунтарем и продолжал свое дело. Поэтому это упоминание в жизни поэта будет не единственным.

Помимо невозможности выражать свои мысли через литературные произведения, Пушкин разочаровался в любви. Он понимал, что девушкам ничего предложить нельзя.

Также сильное влияние на него оказывали и другие негосударственные, но богатые и влиятельные люди. Все это сковывало поэта.

Изучив элегию, мы узнали, какие приемы использовал Пушкин в своем произведении «Демон». Анализ показал богатство языка, использование различных приемов в стихотворении.

Поэт смог передать свой взгляд на окружающие обстоятельства. Перечислив свои ценности, он сказал, что все они под сомнением, которое вселил в него демон. Он разрушает свои идеалы. Однако такое состояние поэта временно.