Статьи о Марине Цветаевой — Классика

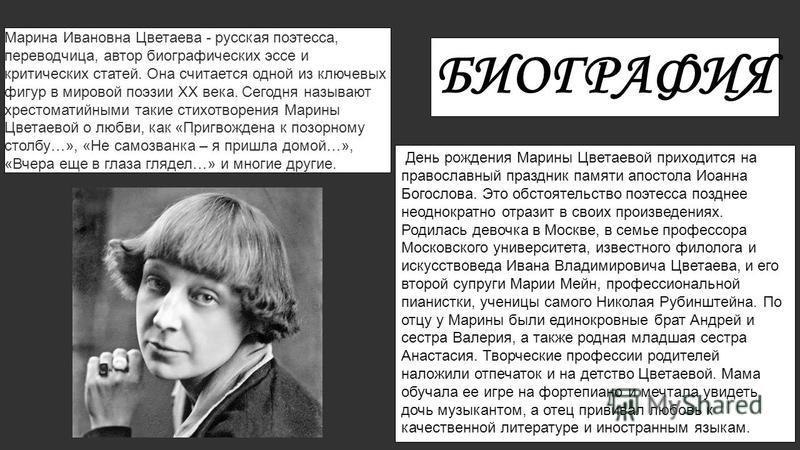

Марина Цветаева

Марина — имя греческое. По-русски будет: «морская». Даже если мы никогда не видели живого моря, само слово «море» кажется знакомым. Потому что кровь, что в нас течёт, и небо, что над нами, — всё это МОРЕ. Потому что «море» — это МНОГО.

Поэт Марина Цветаева очень похожа на своё имя. В ней тоже было это МНОГО. Много силы, много характера, порой — капризов, обид, но главное — это много любви.

Она любила, как любят дети, потому что в душе сама была ребёнком. Но дети только догадываются, что любовь в жизни главное, что на ней, на любви, всё и держится. Ведь в каждой душе, как в семье, рядом живут и ребёнок, и взрослый. И если взрослый настаивает на своём, ребёнок упрямится. И это понятно! Ведь живёт он в первый раз, сию секунду, а её никогда раньше не было.

Сейчас тогдашнюю Марину считали бы трудным ребёнком. Слишком упряма, слишком смела — не по-девчоночьи! — всего слишком. Она и сама о себе написала: «Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя!»

Эти стихи о смерти — они просты и ясны каждому, и ребёнку тоже, хотя они вроде бы о том, чего ребёнок не понимает. Понимание для стихов на самое важное. Запомниться — важнее. Само звучание цветаевских строчек доходит прежде, чем успеваешь понять. Тот, кто понял, — тот уже взрослый. А ведь рождаемся-то мы маленькими…

Понимание для стихов на самое важное. Запомниться — важнее. Само звучание цветаевских строчек доходит прежде, чем успеваешь понять. Тот, кто понял, — тот уже взрослый. А ведь рождаемся-то мы маленькими…

Конечно, есть у Марины Ивановны и стихи запутанные. Чем дальше она уходила от собственного детства, тем труднее ей писалось. Иногда и крик, и стон как бы заслоняли сам стих.

Чувство дома — и было для Цветаевой спасительным, как бы ни складывалась судьба. Дома, где постоянно какой-нибудь праздник — то пасха, то Рождество, то просто гости. Детское чувство всегда было с Мариной. Оно только усиливалось после ранней смерти матери, Марии Александровны. Усилилось, когда Марина с девятилетней дочерью уехала к мужу, бывшему «белому» офицеру, в Прагу. Всё в ней только усиливалось с годами — это и есть талант. три года она прожила, ничего о муже не знаю, — и при первом же известии бесповоротно решила ехать. Потому что для неё дом — это там, где ДОМ, где семья вместе, в кругу, в любви.

Это место, куда ДУША ЛЕТИТ.

Гражданская война разделила для Цветаевой её дом личный и её огромный ДОМ — Россию. Им уже не дано было срастись вновь. Хотя Марина Ивановна и возвратилась, подозрительность и страх встретили её. Встретили и ужаснули. Казалось, что бежать уже больше некуда. Ведь и Германия была для Марины своя, родная: одна из бабушек — немка. Вдобавок мужа по приезде почти сразу арестовали и расстреляли, дочь Алю — отправили в один из концлагерей… У миллионов было так же, или почти так же, но Марина не понимала и не любила чисел. Её лишённая пристанища и поддержки родных душа испытаний не выдержала.

Она ушла из жизни сама. Так и остался для Марины настоящий, земной, тёплый ДОМ мечтой.

Цветаева с детства раз и навсегда выбрала себе судьбу — любить героев. И не просто героев, а героев проигравших, героев несбывшейся мечты. Если полководца, то Наполеона, сосланного доживать на остров. Если царицы — то Софью, проигравшую власть младшему своему брату, Петру I. А заодно всех побеждённых. Каждого, для кого игра стала жизнью. И кого жизнь за это отметила особым даром — поражением.

И кого жизнь за это отметила особым даром — поражением.

Ведь и она, Марина Ивановна, Марина, Муся, — здесь, на Земле, проиграла всё. Она была той самой синицей из сказки, которая море подожгла, то есть себя, потому что она-то и была морем. И что можно с морем сделать? Войти в него. В ту частичку его, как раз по тебе. Довериться и войти. Мы всегда будем меньше моря. Но в чём-то оно беззащитнее нас. Впрочем, уже давно известно: наша кровь и морская вода — одно целое.

А. Самарцев (1990 г.)

Не похороните живой | Статьи

«Вся моя жизнь — роман с собственной душой», — писала сама поэтесса. И это действительно был роман — живой, насыщенный событиями и встречами, полный неожиданных поворотов, любви — и ударов судьбы. Цветаева не признавала компромиссов: ни в движениях чувств, ни в принципах, ни, главное, в творчестве. И когда закончилось оно — ушла она сама.

К 125-летию со дня рождения великой поэтессы портал iz.ru вспомнил, где находился «счастливый» дом поэтессы, какой ее запомнили жители Елабуги незадолго до гибели и что писал о самых трагических днях ее жизни сын Цветаевой, Георгий Эфрон.

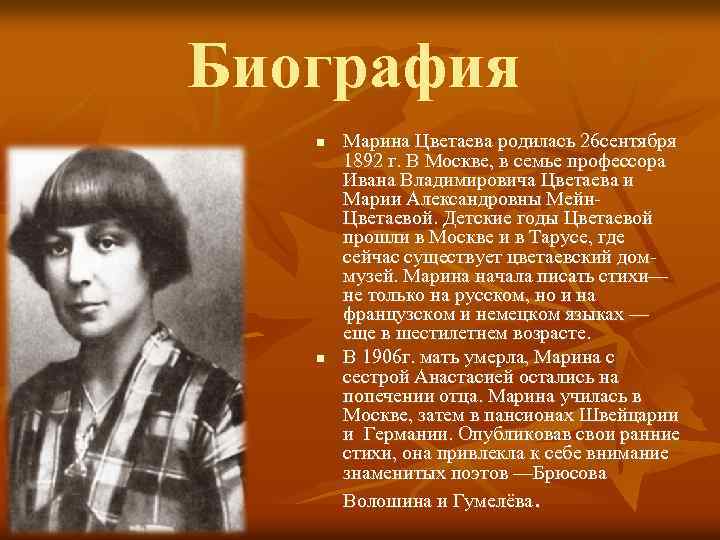

Главный московский адрес

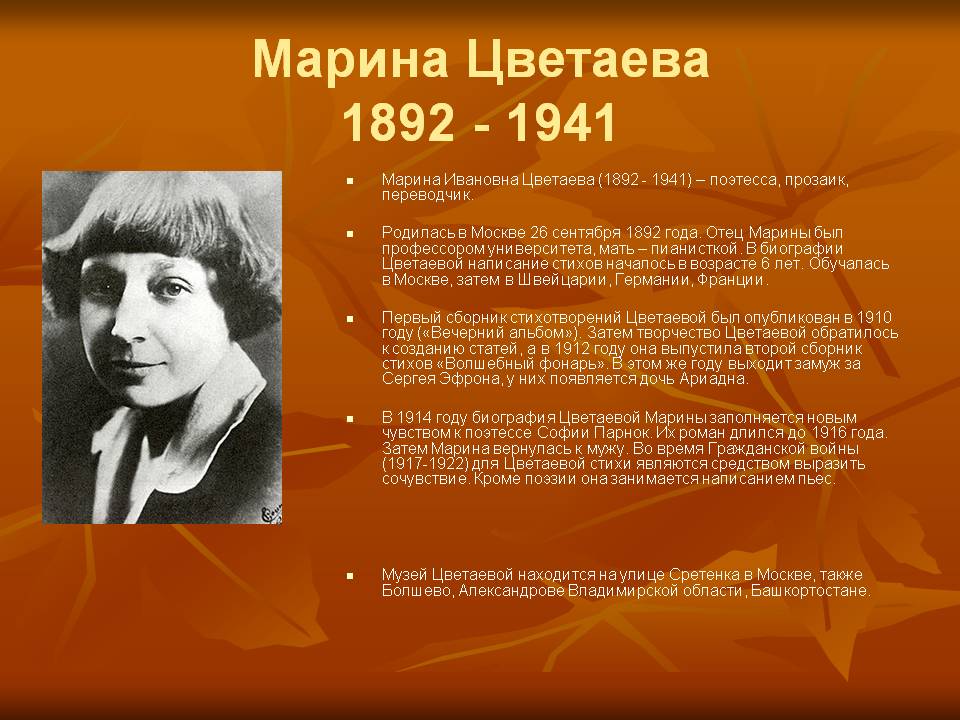

Марина Цветаева родилась в 1892 году в Москве, в семье профессора Ивана Цветаева, основавшего впоследствии Музей изящных искусств (сегодня — ГМИИ имени Пушкина). Первые стихи Марина написала в шесть лет, а в 18 лет на собственные деньги издала свой первый сборник — «Вечерний альбом». После этого на творчество девушки обратили внимание такие поэтические мастера Серебряного века, как Валерий Брюсов и Николай Гумилев.

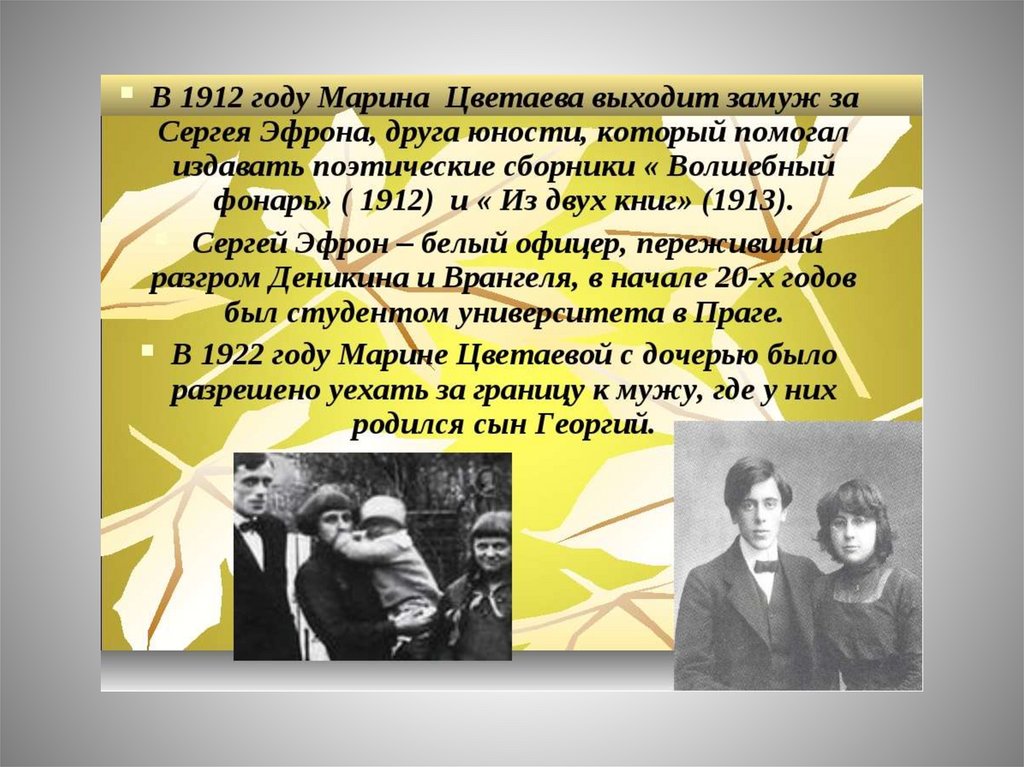

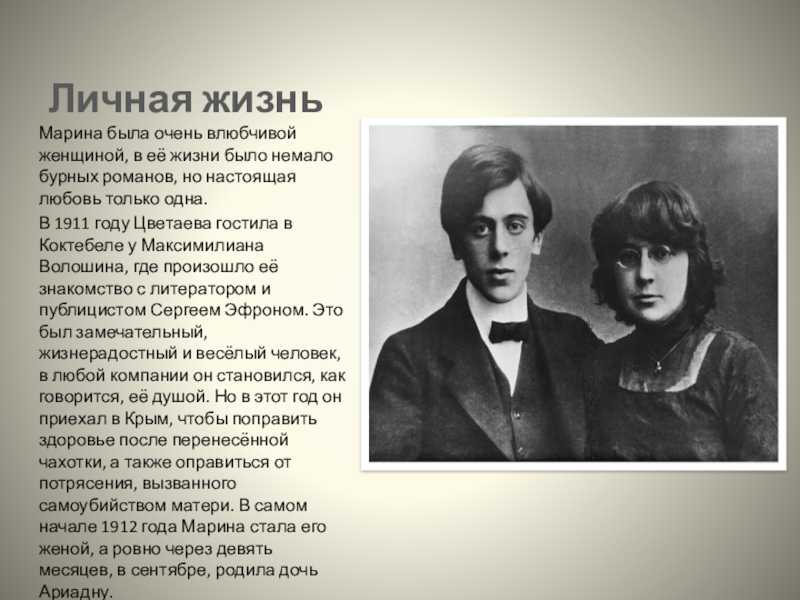

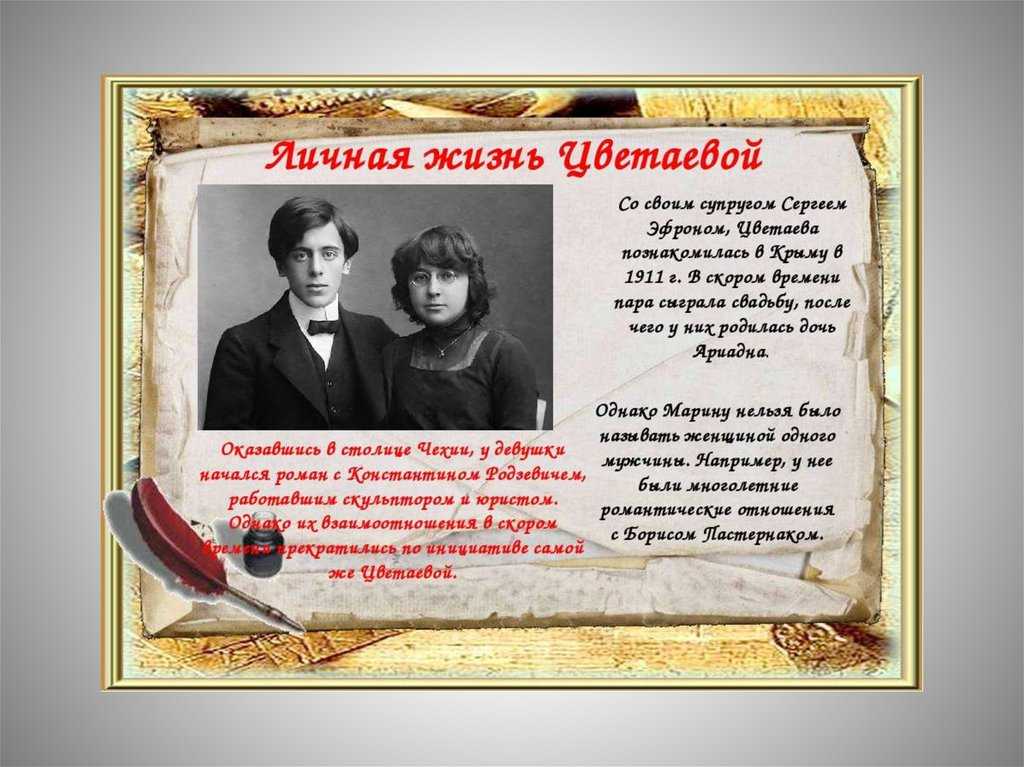

В 1911 году в доме Максимилиана Волошина в Крыму она встретила Сергея Эфрона, который был младше ее на год. В 1912 году молодые люди поженились, а в 1914 году вместе с двухлетней дочерью Ариадной поселились в одной из квартир дома № 6 в Борисоглебском переулке в Москве.

Автор цитаты

Именно здесь Цветаевой на практике удалось воплотить замысловатый, прихотливый мир ее стихотворений и романтических пьес: с антикварной мебелью, изящными старинными безделушками, камином и звериными шкурами.

Дом, согретый изнутри любовью и энергией Цветаевой и Эфрона, стал важным адресом на карте литературной Москвы 1910-х годов.

Дом № 6 в Борисоглебском переулке в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С 1914 по 1922 год поэтесса, помимо множества дневниковых заметок, прозаических эссе и бытовых зарисовок, написала здесь сотни стихотворений, шесть пьес и четыре поэмы.

Интерьер дома № 6 в Борисоглебском переулке в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Экскурсия в дом-музей Марины Цветаевой. Видео 360°:

Стихи на стенах и в тетрадях

В 1917 году Сергей Эфрон был призван в армию, а в 1918 году присоединился к Добровольческой армии. Марина Цветаева осталась в Москве с двумя детьми — шестилетней Ариадной и Ириной, родившейся в неспокойном 1917-м.

В городе не хватало еды и дров, с таким старанием сотканное пространство дома словно пульсировало и сужалось — Цветаева с дочерьми в поисках тепла перебирались жить то в гостиную, то в кухню. Поэтесса сама носила воду со двора, рубила на дрова мебель красного дерева, работала в одном из столичных комиссариатов и ездила в другие губернии выменивать вещи на продукты.

Поэтесса сама носила воду со двора, рубила на дрова мебель красного дерева, работала в одном из столичных комиссариатов и ездила в другие губернии выменивать вещи на продукты.

Автор цитаты

Но всё же поэтесса отмечала, что эти дни, полные борьбы за выживание, отличались удивительным, невиданным творческим подъемом — по ночам она исписывала в промерзшем доме тетрадь за тетрадью, а если бумага заканчивалась — писала прямо на стенах. Наброски стихов, неоконченные фразы, наполняли дом, окружали ее повсюду.

Но выживать с двумя малолетними детьми становилось всё сложнее — в 1919 году друзья убедили Цветаеву отдать дочерей в интернат, где умерла младшая, Ирина. Ариадну Цветаева забрала домой.

Сергей Эфрон после разгрома Белого движения уехал в эмиграцию, Цветаева ничего не знала о его судьбе в течение нескольких лет. Лишь в 1921 году Илья Эренбург передал ей первое письмо от мужа. И в 1922 году она отправилась к нему, во Францию.

Марина Цветаева с мужем и детьми. Прага, 1925 год

Прага, 1925 год

Фото: Getty Images/Heritage Images

«Моя неудача в эмиграции — в том, что я не эмигрант»

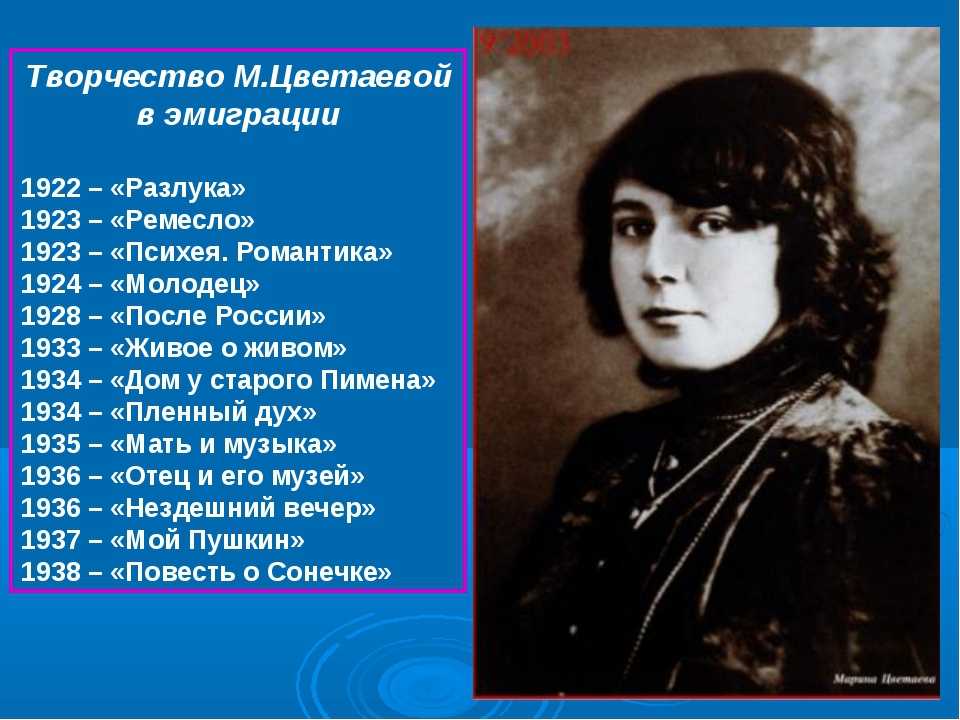

После воссоединения с мужем Цветаева некоторое время прожила в Чехии, а затем переехала в Париж. Она печаталась в эмигрантской прессе, но стихов почти не писала. «Эмиграция делает из меня прозаика», — сетовала Цветаева.

Автор цитаты

Сама Цветаева позднее сформулировала свое ощущение от своей жизни за границей так: «Моя неудача в эмиграции — в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху и по размаху, — там, туда, оттуда…»

Тем не менее именно в Париже в 1928 году вышел последний прижизненный сборник ее стихотворений. А в начале 1930-х она неожиданно оказалась в центре шпионского скандала — ее муж, Сергей Эфрон, почти с самого отъезда тосковавший по Родине, начал сотрудничать с иностранным отделом ОГПУ. Представители эмиграции обвинили его в причастности к громким политическим убийствам и отвернулись от семьи. Цветаева с детьми и больным к этому моменту мужем бедствовали. Едва ли не единственным источником дохода стало ремесло дочери, Ариадны, — она на заказ расшивала шляпки французским модницам.

Цветаева с детьми и больным к этому моменту мужем бедствовали. Едва ли не единственным источником дохода стало ремесло дочери, Ариадны, — она на заказ расшивала шляпки французским модницам.

Сергей Эфрон с дочерью Ариадной

Фото: Getty Images/Heritage Images

В 1937-м в Советскую Россию уехала сначала Ариадна, а затем Сергей Эфрон. В 1939 году за ними последовала Марина Цветаева с родившимся в эмиграции в 1925 году сыном Георгием.

Марину Цветаеву не тронули. Она осталась вдвоем с сыном — Георгий, или Мур, как звала его поэтесса, будет неотступно находиться при ней до самого последнего дня. Одаренный, серьезный, своенравный мальчик, он рано начал вести дневники. Часть его записей, в том числе сделанных в 1940 и 1941 годах, была опубликована на портале Prozhito. org. Речь в них идет в том числе о самом трагическом периоде в жизни Цветаевой — времени эвакуации в Елабугу в 1941 году.

org. Речь в них идет в том числе о самом трагическом периоде в жизни Цветаевой — времени эвакуации в Елабугу в 1941 году.

«Положение наше продолжает оставаться беспросветным»

Тема отъезда в дневниках Георгия Эфрона возникает неожиданно — в конце первого военного июля. Если верить его записям, идея покинуть Москву изначально принадлежала самой Цветаевой. Сначала отъезд, к неудовольствию сына, оставлявшего в столице друзей и любимую девушку, был назначен на 4 августа. За несколько остававшихся до этой даты дней Цветаева несколько раз меняла свое решение. В конце концов она все-таки решилась ехать. Но почти сразу после прибытия стало понятно, что маленький провинциальный город с трудом может вместить всех, кого направлял сюда столичный Литфонд. Впрочем, вначале Георгий Эфрон еще сохранял оптимизм.

Сестры Марина и Анастасия Цветаевы в 1905 году

Фото: commons.wikimedia.org

Марина Цветаева в Коктебеле в 1911 году

Фото: commons.wikimedia.org

Елена Волошина, Вера Эфрон, Сергей Эфрон, Марина Цветаева, Елизавета Эфрон, Владимир Соколов, Мария Кудашева, Михаил Фельдштейн, Леонид Фейнберг (слева направо). Коктебель, 1913 год

Коктебель, 1913 год

Фото: Getty Images/Heritage Images

Марина в Феодосии в 1914 году

Фото: ТАСС

Марина с дочерью Ариадной в 1916 году

Фото: Getty Images/Heritage Images

Марина Цветаева зимой 1917 года

Фото: commons.wikimedia.org

Марина Цветаева (первая слева) и Сергей Эфрон (стоит слева) в Праге в 1923 году

Фото: Getty Images/Heritage Images

Марина в 1924 году

Фото: commons.wikimedia.org

Марина Цветаева и Сергей Эфрон с детьми в Праге в 1925 году

Фото: Getty Images/Heritage Images

Георгий Эфрон (Мур) в 1930-х годах

Фото: Getty Images/Heritage Images

Марина в 1935 году в Фавьере (Франция), где она с семьей провела всё лето

Фото: Getty Images/Heritage Images

Марина Цветаева, Лидия Либединская, Алексей Крученых, Георгий Эфрон в Кусково 18 июня 1941 года. Это последняя фотография Марины

Фото: Getty Images/Heritage Images

Дом в Елабуге, в котором Марина жила с сыном, фото 1990 года

Фото: ТАСС/Михаил Медведев

Записка Марины Цветаевой в совет Литфонда с просьбой о принятии на работу судомойкой в августе 1941 года

Фото: Getty Images/Heritage Images

«В Елабуге очень плохи жилищные условия; та комната, которую нашла Сикорская, малюсенькая, и я не вижу, как бы мы в ней жили. За медом на рынке нужно долго стоять в очереди, так что пропадает охота его покупать. Все скулят, что плохо. <…> Итак, всего вероятней, что поедем со Струцовской в Чистополь. Я почти что уверен, что как-то мы там устроимся», — писал он вскоре после приезда.

За медом на рынке нужно долго стоять в очереди, так что пропадает охота его покупать. Все скулят, что плохо. <…> Итак, всего вероятней, что поедем со Струцовской в Чистополь. Я почти что уверен, что как-то мы там устроимся», — писал он вскоре после приезда.

В городе не было не только жилья, но и работы, тем более для литераторов.

«Положение наше продолжает оставаться беспросветным. Ответную телеграмму из Чистополя всё еще не получили и, как мне кажется, совсем теперь не получим. <…> Сегодня мать была в горсовете, и работы для нее не предвидится; единственная пока возможность — быть переводчицей с немецкого в НКВД, но мать этого места не хочет. Никому в Елабуге не нужен французский язык», — записал он 20 августа, за 11 дней до гибели Цветаевой.

Без поэзии

Георгий Эфрон, 16-летний мальчик, помнивший еще совсем другую жизнь, тяжело переносил условия эвакуации в маленьком, затерявшемся в Татарии городе. Первые дни они с матерью жили в общежитии, после этого им выделили комнату.

Автор цитаты

«Вчера переехали из общежития в комнату, предназначенную нам горсоветом. Эта комната — малюсенькая комнатушка, помещается в домике на окраине города. Обои со стен содраны, оставив лишь изредка свой отпечаток на них», — написал Георгий Эфрон в своем дневнике 22 августа.

Цветаева, очень привязанная к сыну, тяжело переживала его недовольство, но изменить ситуацию была не в силах. Спустя десятилетия после ее гибели в Елабугу стали приезжать исследователи творчества Цветаевой. Они нашли хозяйку дома, в котором квартировала поэтесса, Анастасию Бродельщикову.

По воспоминаниям Бродельщиковой, Цветаевой, которой было к тому моменту 48 лет, тяжело давался быт. Она быстро уставала, могла забыть о хозяйственных делах — эту черту Цветаева знала за собой сама, еще с холодных времен Гражданской. Но тогда ее согревало творчество. А здесь, в Елабуге, Цветаева почти не писала собственных стихотворений, занимаясь только переводами.

«Кабы мы знали, что она такая известная»

Но если Цветаеву в Елабуге покинуло вдохновение, то редкий, присущий ей от природы магнетизм не оставил поэтессу. Хозяйка дома, в котором квартировали Цветаева с сыном, вспоминала о великой гостье с теплом.

— Но она какая-то печальная была, вы знаете, на фотографии она совсем не похожа. Такой вид у нее был: одета неважно была, длинное какое-то пальто и платье также, фартук с таким карманом большим. Так в нем и умерла она. Сандалии большие. <…> Но, между прочим, так она хорошая была. Вот придет ко мне в кухоньку вечером. Пришла, говорит, посмотреть на вас и покурить, — рассказывала она приезжавшим в Елабугу почитателям творчества Цветаевой.

Впрочем, тогда для обитателей города, в который Литфонд разом «сослал» сразу несколько семей, Марина Цветаева была безвестным очередным жильцом — в разных воспоминаниях о ней говорят то как о «писательнице», то как об «учительнице».

Автор цитаты

— Кабы мы знали, что она такая известная, мы бы ей подсобили в чем-то.

Да и так <…> рыбу ей чистили, жарили, стирали. Что она за человек, за 10 дней не выяснишь, — сокрушались впоследствии местные жители.

«Сегодня царствует Марина»

31 августа 1941 года в доме Бродельщиковой в Елабуге Марина Цветаева покончила с собой. «Это уже не я», — написала она в оставленной сыну записке. В другой записке, адресованной всем, для себя она попросила об одном: «Не похороните живой! Проверьте хорошенько».

Дом Бродельщиковой в Елабуге

Фото: wikipedia.org

Похороны ее были безлюдными. Точное место захоронения остается неизвестным до сих пор. Но, как и предчувствовала поэтесса, ее стихотворения обрели признание уже после ее смерти.

Памятники поэтессе были установлены в Москве и в любимой ею подмосковной Тарусе, в окрестности которой она на лето часто выезжала с родителями. В Борисоглебском переулке и в Болшево открылись мемориальные музеи, в Елабуге — мемориальный комплекс. Память ее была увековечена в воспоминаниях сына, Георгия Эфрона, в 1944 году погибшего на фронтах Великой Отечественной, дочери Ариадны и сестры Анастасии.

Другая великая поэтесса Серебряного века, Анна Ахматова, к которой Цветаева всю жизнь относилась с восхищением, однажды, уже в послевоенные годы, сказала: «Сегодня царствует Марина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цветаева Марина | Encyclopedia.com

Born: 1892, Москва, Россия

Умер: 1941, Elabuga, Russia

Национальность: Российский

Genre: Поэзия, фантастика

. Стихи: Выпуск I (1916)

Вехи: Стихи: Выпуск II (1921)

«Световой ливень» (1922)

Ремесло (1923)

После России

9 Обзор0034

Наряду с Анной Ахматовой, Осипом Мандельштамом и Борисом Пастернаком Марина Цветаева входит в российский «поэтический квартет» — группу важных авторов, чьи произведения отражают изменение ценностей в России в первые десятилетия двадцатого века. Главным интересом Цветаевой как поэта был язык, и стилистические новации, проявленные в ее творчестве, считаются уникальным вкладом в русскую литературу.

Произведения в биографическом и историческом контексте

Детство привилегий и поэзии Марина Иванова Цветаева (также транслитерируется как Цветаева, Цветаева и Цветаева) родилась в Москве в семье профессора искусствоведения Ивана Цветаева и концертирующей пианистки Марии Мейн Цветаевой. Цветаева выросла в Москве в семье высшего среднего класса, известной своими творческими и научными занятиями. Ее отец был основателем Музея изобразительных искусств, а талантливая и образованная мать поощряла Марину заниматься музыкальной карьерой. Посещая школы в Швейцарии, Германии и в Сорбонне в Париже, Цветаева предпочитала писать стихи.

Две книги, брак и несколько романов В 1910 году, когда Цветаевой было восемнадцать лет, в частном порядке был издан ее первый сборник Вечерний альбом . Этот том получил неожиданное внимание, когда его рецензировали видный критик Макс Волошин и поэты Николай Гумилев и Валерий Брюсов, все из которых положительно отзывались о

творчестве Цветаевой. В 1911 году Цветаева издала второй сборник стихов « Волшебный фонарь 9».0004, а в следующем году вышла замуж за Сергея Эфрона. На протяжении всего брака Цветаева преследовала романтические отношения с другими поэтами, следуя модели увлечения и разочарования, которую она установила в подростковом возрасте.

В 1911 году Цветаева издала второй сборник стихов « Волшебный фонарь 9».0004, а в следующем году вышла замуж за Сергея Эфрона. На протяжении всего брака Цветаева преследовала романтические отношения с другими поэтами, следуя модели увлечения и разочарования, которую она установила в подростковом возрасте.

Гражданская война в России Во время гражданской войны в России, длившейся с 1918 по 1921 год, Цветаева жила в бедности в Москве, а ее муж воевал в Крыму офицером царской Белой Армии. Гражданская война в России была осложнена присутствием нескольких противоборствующих военных группировок, но главными противниками были большевистская, или Красная, Армия, имевшая широкий мандат после 19-го века.17 Рабочая революция — и царская Белая армия, отчаянно пытавшаяся восстановить старый политический порядок. В это время Цветаева много писала, сочиняя стихи, эссе, мемуары и драмы. Но антибольшевистские настроения, охватившие многие из этих работ, помешали их публикации. Во время голода 1919 года младший из двух ее детей умер от голода, а в 1922 году (через год после победы большевиков в гражданской войне и год смерти их лидера Владимира Ленина) Цветаева эмигрировала со своим выжившим ребенком Ариадной. в Германию. Там — после пяти лет разлуки во время войны — она воссоединилась с Эфроном.

Во время голода 1919 года младший из двух ее детей умер от голода, а в 1922 году (через год после победы большевиков в гражданской войне и год смерти их лидера Владимира Ленина) Цветаева эмигрировала со своим выжившим ребенком Ариадной. в Германию. Там — после пяти лет разлуки во время войны — она воссоединилась с Эфроном.

Непреклонная просоветская позиция Пока семья Цветаевой жила в Берлине, а затем в Праге, где в 1925 году родился ее сын Георгий, она начала публиковать произведения, написанные в предыдущее десятилетие. Они понравились русским критикам и читателям, живущим в эмиграции. Переехав в Париж, Цветаева продолжала писать стихи, но изменившаяся политика привела ее в немилость. Репутация Цветаевой среди других писателей-эмигрантов начала ухудшаться — в основном из-за ее отказа занимать воинствующую антисоветскую позицию многих эмигрантов и просоветской деятельности ее мужа (Эфрон к этому моменту настолько окончательно перешел на другую сторону, что стал агентом коммунистов). ).

).

Сталинский террор, Вторая мировая война и самоубийство Эфрон и дочь Ариадна вернулись в Россию в 1937 году. В то время художники и интеллектуалы, особенно имеющие связи с Западом, подвергались риску экстремистской политики Иосифа Сталина, которая включала параноидальные и, что еще хуже, глубоко произвольные пытки и казни подозреваемых врагов государства. Семья ненадолго воссоединилась в Москве, прежде чем Эфрон и Ариадна были арестованы, а Эфрону было предъявлено обвинение в антисоветском шпионаже.

Когда в 1941 году немецкие войска напали на Москву, нарушив Пакт о ненападении, тайно подписанный Сталиным с немецким нацистским лидером Адольфом Гитлером в начале Второй мировой войны (1939–1945), Цветаева и Георгий были эвакуированы в деревню Елабуга в Татарская Республика. Удрученная арестом и возможной казнью мужа и дочери, лишенная права публиковаться и не в силах содержать себя и сына, Цветаева покончила с собой.

Произведения в литературном контексте

Русское влияние На произведения Цветаевой значительное влияние оказали произведения ее современников и события, связанные с русской революцией. Тем не менее она оставалась в значительной степени независимой от многочисленных литературных и политических движений, процветавших в эту бурную эпоху, возможно, из-за силы впечатлений, оставленных на нее ее эклектичными интересами к чтению. Вечерний альбом (1910), например, несет на себе сильное влияние юношеских цветаевских чтений, в которых было много второсортной поэзии и прозы. В Вехи: Стихи: Выпуск I (1916 г.), она вдохновлена архитектурным и религиозным наследием Москвы, возможно, благодаря творчеству Каролины Карловны Павловой, одного из ее любимых поэтов.

Тем не менее она оставалась в значительной степени независимой от многочисленных литературных и политических движений, процветавших в эту бурную эпоху, возможно, из-за силы впечатлений, оставленных на нее ее эклектичными интересами к чтению. Вечерний альбом (1910), например, несет на себе сильное влияние юношеских цветаевских чтений, в которых было много второсортной поэзии и прозы. В Вехи: Стихи: Выпуск I (1916 г.), она вдохновлена архитектурным и религиозным наследием Москвы, возможно, благодаря творчеству Каролины Карловны Павловой, одного из ее любимых поэтов.

Многочисленные романы Цветаевой, часто не связанные с сексом, также оказывали явное влияние; она считала их по существу духовными по своей природе, и им приписывают высокую эмоциональность ее поэзии, а также вдохновляющие стихи, посвященные Осипу Мандельштаму, Александру Блоку и Райнеру Марии Рильке. Лирические диалоги Цветаевой с Блоком, Мандельштамом и Ахматовой в Вехи сосредоточены на темах России, поэзии и любви. Основывая свои стихи преимущественно на личном опыте, Цветаева также с повышенной отстраненностью исследовала такие философские темы, как природа времени и пространства.

Основывая свои стихи преимущественно на личном опыте, Цветаева также с повышенной отстраненностью исследовала такие философские темы, как природа времени и пространства.

Русский народный стиль Цветаева рано развила поэтические черты, во многом сохранившиеся в ее последующих сборниках. Оба тома « вех » отмечены необычайной силой и прямотой языка. Идеи тревоги, беспокойства и стихийной силы подчеркнуты языком, так как Цветаева опирается на общерегиональную речь и обращается к народным песням и русской поэзии восемнадцатого века. Ее интерес к языку проявляется в игре слов и лингвистических экспериментах ее стихов. Ученые также отметили интенсивность и энергию глаголов в ее стихах и ее любовь к темным цветам. На уровне образов преобладает архетипический и традиционный символизм, например, в использовании ею ночи, ветра, просторов и птиц.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕННИКИ

Известные современники Цветаевой:

Шарль де Голль (1890–1970): французский генерал и лидер Свободных французских сил, он основал Пятую французскую республику и стал ее первым президентом.

.

Владимир Маяковский (1893–1930): русский поэт и драматург, считается одним из предшественников русского футуризма.

Пабло Неруда (1904–1973): чилийский поэт, писатель и политический коммунист; его 1971 получение Нобелевской премии по литературе вызвало много споров.

Франклин Делано Рузвельт (1882–1945): американский политик и тридцать второй президент Соединенных Штатов, он был настолько популярен среди людей, что был избран на этот пост на четыре срока.

Эдит Штайн (1891–1942): монахиня-кармелитка и немецкий философ. Она стала мученицей католической церкви после гибели в Освенциме.

В начале 1920-х Цветаева экспериментировала с повествовательным стихом. Она адаптировала традиционные русские народные сказки в Король-девица (1922) и Свейн (1924). В томе «После России » (1928 г.) она объединила свой ранний романтический стиль с более региональным стилем. В 1930-е годы Цветаева отдавала больше сил прозе, чем поэзии. В таких мемуарах, как «Плененный дух» и «Мой Пушкин» (обе опубликованы в «Современных летописях» в 1934 и 1937 годах соответственно), она зафиксировала свои впечатления от друзей и поэтов. В прозаическом стиле, характеризующемся повествовательной техникой потока сознания и поэтическим языком, Цветаева выразила свои взгляды на литературное творчество и критику в таких эссе, как «Искусство в свете совести» и «Поэт о критике» (оба опубликованы в Contemporary Annals в 1932 г.).

В таких мемуарах, как «Плененный дух» и «Мой Пушкин» (обе опубликованы в «Современных летописях» в 1934 и 1937 годах соответственно), она зафиксировала свои впечатления от друзей и поэтов. В прозаическом стиле, характеризующемся повествовательной техникой потока сознания и поэтическим языком, Цветаева выразила свои взгляды на литературное творчество и критику в таких эссе, как «Искусство в свете совести» и «Поэт о критике» (оба опубликованы в Contemporary Annals в 1932 г.).

Работы в критическом контексте

После ее смерти Марина Цветаева и ее творчество были практически забыты. В течение многих лет ее имя не упоминалось в Советском Союзе. Затем стали появляться ее посмертные публикации, и вскоре она получила признание как одна из величайших русских поэтов всех времен. В России и за ее пределами сложился настоящий культ Цветаевой. Сегодня она всемирно известная поэтесса и объект многих научных исследований, которые стоят наравне с критикой Пастернака, Мандельштама, Ахматовой или даже классиков русского Золотого века. Эта репутация частично связана с ранней поэзией Цветаевой. «Ремесло » (1923 г.), последний сборник стихов Цветаевой, завершенный перед эмиграцией, хвалят за метрические эксперименты и удачное смешение народного языка, архаизмов и библейских идиом. After Russia (1928) была признана такими критиками, как Саймон Карлински, «самой зрелой и совершенной из ее коллекций».

Эта репутация частично связана с ранней поэзией Цветаевой. «Ремесло » (1923 г.), последний сборник стихов Цветаевой, завершенный перед эмиграцией, хвалят за метрические эксперименты и удачное смешение народного языка, архаизмов и библейских идиом. After Russia (1928) была признана такими критиками, как Саймон Карлински, «самой зрелой и совершенной из ее коллекций».

Дальнейшее свидетельство ее литературных достоинств — и зрелые стихи Цветаевой, и даже ее первое стихотворное произведение Вечерний альбом .

Evening Album (1910) Почти полностью написанный до того, как ей исполнилось восемнадцать лет, Evening Album считается произведением технической виртуозности. Подчас незрелые темы тома не заслоняют мастерства Цветаевой в традиционных русских лирических формах. Во время публикации ее сразу же заметили ведущие критики, которые дали книге положительные отзывы и подчеркнули ее интимность и свежесть тона. Валерий Яковлевич Брюсов, который в свои 1911 статья «Новые стихотворные сборники» в Русская мысль , высказала некоторые оговорки по поводу бытовых тем и обыденных идей Цветаевой, тем не менее назвала ее «несомненно талантливым» автором, способным создать «истинную поэзию интимной жизни». Еще раз отражая критическое отношение того времени, Николай Сергеевич Гумилев с энтузиазмом писал о непосредственности и дерзости Цветаевой, заключая в своей статье 1911 года «Письма о русской поэзии» в Аполлон , «Здесь инстинктивно угаданы все основные законы поэзии, так что эта книга не только книга очаровательных девичьих признаний, но и книга превосходных стихов».

Еще раз отражая критическое отношение того времени, Николай Сергеевич Гумилев с энтузиазмом писал о непосредственности и дерзости Цветаевой, заключая в своей статье 1911 года «Письма о русской поэзии» в Аполлон , «Здесь инстинктивно угаданы все основные законы поэзии, так что эта книга не только книга очаровательных девичьих признаний, но и книга превосходных стихов».

После ее первоначального критического успеха и популярности Цветаевой в значительной степени пренебрегали из-за ее экспериментального стиля и ее отказа занимать ни про-, ни антисоветскую позицию. Недавние критики считают ее творчество одним из самых новаторских и сильных произведений русской поэзии двадцатого века, а такие ученые, как Анжела Ливингстон, писали: «Эмоциональный, но не« женственный »поэт, она избегает всякой сладкозвучной сентиментальности и вместо этого любит, ненавидит, восхваляет. , бичует, сокрушается, восхищается, устремляется… с какой-то непоколебимой телесностью, всегда доводя страсти и позиции до точки, в которой они будут полностью раскрыты».

ОБЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОПЫТ

Вот несколько произведений писателей, которые, как и Цветаева, также отдавали дань уважения своей родине, народам и собратьям-писателям в сказках, стихах, лирике и прозе:

Сказки Греции ( 1970), сборник под редакцией Георгиоса А. Мегаса. В этот сборник вошли такие рассказы, как «Миндальное семя и минделла» и «Брат и сестра».

Popular Tales of the West Highlands (1890), сборник Джона Фрэнсиса Кэмпбелла. Эти сказки родом из Шотландии и включают такие названия, как «Сказка о королеве, которая хотела напиться из определенного колодца».

Владимир Ильич Ленин (1925), трибьют-стихотворение Владимира Маяковского. Это стихотворение из трех тысяч строк было высококлассной данью памяти Ленину после его смерти.

Responses to Literature

- На Цветаеву и ее творчество повлияли события гражданской войны в России, когда поэтесса бедствовала в Москве, а ее муж воевал в Крыму офицером царской Белой Армии.

Исследуйте гражданскую войну в России. Как это особенно повлияло на мирных жителей? Как отразилось это влияние в творчестве Цветаевой?

Исследуйте гражданскую войну в России. Как это особенно повлияло на мирных жителей? Как отразилось это влияние в творчестве Цветаевой? - Цветаева проявляла антибольшевистские настроения в своих стихах, пьесах, журналах и рассказах. Этот факт препятствовал публикации ее сочинений на несколько лет. Выберите стихотворение Цветаевой, которое, по вашему мнению, могло иметь такой противоречивый политический посыл (вам может потребоваться изучить большевиков, чтобы понять этот контекст). Объясните, почему это стихотворение могло представлять такую угрозу, используя подробный анализ отрывков из стихотворения, чтобы углубить свою позицию.

- В своем творчестве Цветаева имеет тягу к народным песням, народным частушкам и русской поэзии восемнадцатого века. Исследуйте русские народные традиции, мифологию или историю, чтобы глубже понять людей, о которых писала Цветаева. Как бы вы охарактеризовали типичных русских того времени? Хорошо ли они изображены в ее работах? Какие ценности у них проявляются в творчестве поэта? Что вы узнали о русской традиции из сочинений Цветаевой?

- Творчество Цветаевой ценится за лиризм и «интуитивное» понимание того, что движет человеческой душой.

Проанализируйте эмоциональное воздействие одного из ее стихотворений, которое вы находите особенно поразительным; объяснять различные элементы поэзии, которые она использует для создания определенных образов и пробуждения определенных чувств у читателя. Помогите вашему читателю понять, в конечном счете, как работает стихотворение.

Проанализируйте эмоциональное воздействие одного из ее стихотворений, которое вы находите особенно поразительным; объяснять различные элементы поэзии, которые она использует для создания определенных образов и пробуждения определенных чувств у читателя. Помогите вашему читателю понять, в конечном счете, как работает стихотворение.

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги

Брюсов Валерий Яковлевич. Среди стихов 1894–1924: Манифест, статьи, рецензии . Составители Николай Алексеевич Богомолов и Николай Всеволодович Котрелев. М.: Советский писатель, 1990.

Гумилев Николай Сергеевич. «Письма о русской поэзии». В Собрание сочинений , стр. 262, 293–294. Вашингтон, округ Колумбия: Виктор Камкин, 1968.

Карлинский, Саймон. Марина Цветаева: ее жизнь и искусство . Беркли: University of California Press, 1966.

———. Марина Цветаева: Женщина, ее мир и ее поэзия . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1985.

Карлински, Саймон и Альфред Аппель-младший, ред. Горький воздух ссылки: русские писатели на Западе, 1922–1972 . Беркли: University of California Press, 1977.

Горький воздух ссылки: русские писатели на Западе, 1922–1972 . Беркли: University of California Press, 1977.

Пастернак, Евгений, Елена Пастернак и Константин М. Азадовский, ред. Письма, лето 1926 года: Борис Пастернак, Марина Цветаева, Райнер Мария Рильке . Перевод Маргарет Веттлин и Уолтера Арндта. Нью-Йорк: Харкорт, 1985; перепечатано, Oxford University Press, 1988.

Цветаева Марина, Неопубликованные письма . Под редакцией Глеба Струве и Никиты Струве. Париж: YMCA-Press, 1972.

Периодические издания

Бургин, Дайана Льюис. «После бала: творческие отношения Софьи Парнок с Мариной Цветаевой». Русское обозрение 47 (1988): 425–44.

Чепела, «Серьезное отношение к монологизму: «Крысолов» Бахтина и Цветаевой». Slavic Review 4 (1994): 1010–24.

Форрестер, Сибелан. «Колокола и купола: формообразующая роль женского тела в поэзии Марины Цветаевой». Славянское обозрение 2 (1992): 232–46.

Гоув, Антонина Ф. «Женский стереотип и не только: ролевой конфликт и разрешение в поэтике Марины Цветаевой». Славянское обозрение 2 (1977): 231–55.

«Женский стереотип и не только: ролевой конфликт и разрешение в поэтике Марины Цветаевой». Славянское обозрение 2 (1977): 231–55.

Холл, Брюс. ««Самая дикая из дисгармоний»: лакановское прочтение цикла Цветаевой «Провода» в контексте других его значений». Славянский и восточноевропейский журнал 1 (1996): 27–44.

Хельдт, Барбара. «Два стихотворения Марины Цветаевой из После России ». Modern Language Review 3 (1982): 679–87.

Веб-сайты

Кнеллер Андрей. Переводы Марины Цветаевой: Избранные стихи и ссылки . Получено 31 марта 2008 г. с http://home.comcast.net/~kneller/tsvetaeva.html.

Маневич, Вадим и Олеся Петрова. Наследие Марины Цветаевой . Получено 31 марта 2008 г. с http://english.tsvetayeva.com/.

Мир Марины Цветаевой (на русском языке). Получено 31 марта 2008 г. с http://www.ipmce.su/~tsvet/.

О «Письме к Амазонке» Марины Цветаевой

«ЛЮБОВЬ В СЕБЕ – это детство.

Хотя взрослая жизнь Цветаевой была разорвана трагедиями, она сохранила детскую способность любить. У нее были страстные эпистолярные романы с двумя другими легендарными поэтами своего времени, Борисом Пастернаком и Райнером Марией Рильке. Она также вела оживленную, часто откровенную переписку с товарищами по изгнанию, покровителями, литературными протеже, учеными, интеллектуалами и потенциальными любовниками. В качестве примера можно привести письмо от 1932, адресованное из Парижа, где Цветаева жила обедневшей эмигранткой, Натали Барни, очаровательной наследнице состояния американских железнодорожников. Переведенное А’Дорой Филлипс и Гаэль Коган как «Письмо к амазонке », оно является образцом интенсивного эпистолярного стиля Цветаевой. Колебаясь между конфронтацией и соблазнением, он бросает вызов Барни, поборнику романтических и сексуальных отношений между женщинами.

Тема однополых отношений была в центре внимания самого известного диалога Платона о любви, Symposium , в котором комик Аристофан рассказывает миф о первобытных людях, разделенных пополам разгневанными богами. Первоначальное сильное разделение заставляет каждого из нас искать вторую половину, чтобы снова сделать нас целыми. В то время как большинство первых людей были андрогинными (мужчина-женщина), некоторые состояли из двух женщин, а другие — из двух мужчин. По мнению Аристофана, это объясняет, почему некоторые из нас могут восстановить свою первоначальную целостность только в однополых союзах. Сократ, как обычно, делает более радикальное заявление. Он считает, что наши эротические занятия движимы фундаментальным человеческим желанием — всегда обладать добром. В то время как большинство гетеросексуальных союзов имеют тенденцию удовлетворять это желание биологически — производя уменьшенные копии нас, смертных существ с ограниченной продолжительностью жизни, — лучшие формы союза приводят к более прочному и красивому потомству, такому как акты героизма, произведения искусства и законы. Эти дети более ценны, говорит Сократ, потому что они более полно удовлетворяют стремление своих родителей к бессмертию, и они делают это независимо от пола или возраста своих родителей. Разве каждый из нас не предпочел бы отца или мать Илиада или Конституция США, а не обычное человеческое дитя? Нет ли чего-то пассивного в том, чтобы позволить нашим эротическим импульсам направить свои эротические импульсы на секс и рождение детей, что по умолчанию установлено нашей животной природой?

Эти дети более ценны, говорит Сократ, потому что они более полно удовлетворяют стремление своих родителей к бессмертию, и они делают это независимо от пола или возраста своих родителей. Разве каждый из нас не предпочел бы отца или мать Илиада или Конституция США, а не обычное человеческое дитя? Нет ли чего-то пассивного в том, чтобы позволить нашим эротическим импульсам направить свои эротические импульсы на секс и рождение детей, что по умолчанию установлено нашей животной природой?

Аргумент Цветаевой в ее эссе о том, что любовные отношения между двумя партнерами могут быть доведены до конца только ребенком, должен удивить бывалых читателей ее сочинений. В других своих произведениях Цветаева всегда настаивала на том, что, поскольку она поэт, она имеет право «стряхнуть» природные данные, в том числе и собственное женское тело. У природы нет абсолютной власти: ее претензии на нас следует подвергать сомнению, сопротивляться им. И все же в заключении Письмо к амазонке Цветаева приводит в подтверждение своего довода природу: «Природа говорит: нет. Запрещая нам это, она защищает себя. Бог, запрещая нам что-либо, делает это из любви; природа, запрещая нам, делает это из любви к себе, из ненависти ко всему, что не ее».

Запрещая нам это, она защищает себя. Бог, запрещая нам что-либо, делает это из любви; природа, запрещая нам, делает это из любви к себе, из ненависти ко всему, что не ее».

Грубо говоря, природа эгоистична. Ему нет дела до нас, наших причин и побуждений, нашей любви и нашей целостности. Она предполагает, что человеческая природа предвосхищает « Эгоистичный ген» Ричарда Докинза.0275 (1976) на четыре десятилетия заботится только о воспроизведении большего количества экземпляров самого себя. Но если это так, то почему мы должны прислушиваться к природе? Ответ Цветаевой состоит в том, что молодые женщины делают это «неосознанно, по чистому и тройственному жизненному инстинкту — молодости, увековечения, чрева». Другими словами, наши инстинкты достаточно сильны, чтобы разрушить некоторые из наших самых заветных проектов и самых глубоких обязательств. Поэтому Цветаева позиционирует однополую любовь как оскорбление природы.

Странно Цветаевой писать. У нее были открытые интимные отношения с женщинами. Ее «Подруга», цикл из 17 стихотворений, посвященных ее возлюбленной, поэтессе Софье Парнок, содержит одни из самых захватывающих любовных стихов на русском языке. Но здесь, в ее Письмо , она отвергает любовь между женщинами, и ее аргументы убедительны. Что делает его убедительным, так это психологическая мини-драма Цветаевой, поставленная между двумя влюбленными — Младшим и Старшим. Она позволяет нам увидеть серию эпизодов, словно через щель в двери, в ходе которых Старшая Любовница распознает все более отчетливо выражающееся желание Младшей иметь ребенка, «маленького тебя, чтобы любить», и дистанцируется от нее. беспокойный возлюбленный, подталкивающий ее к отъезду. Из правдоподобного описания той или иной мини-драмы Цветаева делает обобщающий вывод: подобное напряжение характерно для всех случаев романтической и эротической любви между женщинами. Однако этот шаг может быть просто провокацией. Барни был богат и имел хорошие связи, потенциальный покровитель. Тонко завуалированный исповедальный тон Цветаевой вовсе не хочет оттолкнуть ее, он предполагает, что она намеревалась подразнить женщину, которую называла «амазонкой» и «моим братом».

Ее «Подруга», цикл из 17 стихотворений, посвященных ее возлюбленной, поэтессе Софье Парнок, содержит одни из самых захватывающих любовных стихов на русском языке. Но здесь, в ее Письмо , она отвергает любовь между женщинами, и ее аргументы убедительны. Что делает его убедительным, так это психологическая мини-драма Цветаевой, поставленная между двумя влюбленными — Младшим и Старшим. Она позволяет нам увидеть серию эпизодов, словно через щель в двери, в ходе которых Старшая Любовница распознает все более отчетливо выражающееся желание Младшей иметь ребенка, «маленького тебя, чтобы любить», и дистанцируется от нее. беспокойный возлюбленный, подталкивающий ее к отъезду. Из правдоподобного описания той или иной мини-драмы Цветаева делает обобщающий вывод: подобное напряжение характерно для всех случаев романтической и эротической любви между женщинами. Однако этот шаг может быть просто провокацией. Барни был богат и имел хорошие связи, потенциальный покровитель. Тонко завуалированный исповедальный тон Цветаевой вовсе не хочет оттолкнуть ее, он предполагает, что она намеревалась подразнить женщину, которую называла «амазонкой» и «моим братом». Она хотела, чтобы Барни ответил.

Она хотела, чтобы Барни ответил.

Представление о том, что аргумент Цветаевой — это соблазн, а мини-драма — форма приманки, подтверждается вступительными абзацами письма . Способность противостоять природе Цветаева описывает как форму достижения:

Отречение — мотивация? Да, потому что для управления силой требуется гораздо более ожесточенное усилие, чем для ее высвобождения, которое не требует вообще никаких усилий. В этом смысле всякая природная деятельность пассивна, а всякая волевая пассивность активна (излияние — выносливость, вытеснение — действие). Что труднее: удержать лошадь или дать ей побежать? А, учитывая, что мы сдерживаемая лошадь — что тяжелее: быть сдерживаемой или дать волю своей силе? […] Каждый раз, когда я сдаюсь, я чувствую дрожь внутри. Это я — земля дрожит. Отречение? Борьба окаменела.

Природу нельзя полностью дисциплинировать — она будет прорываться, а иногда и побеждать. Вместо того, чтобы соглашаться с его контролирующей силой, мы должны стремиться развивать самообладание.