Елена Глинская — биография и правление княгини

Фото Все

Видео Все

Великая княгиня Елена Глинская – вторая супруга князя Василия III, правившая страной с 1533 года до воцарения своего сына-престолонаследника, известного как Иван IV Грозный.

В середине 16-го века русский престол занимала великая княгиня Елена Глинская, не сумевшая добиться расположения бояр и простых людей. В период ее правления были проведены некоторые финансовые реформы, а также завершена многолетняя русско-литовская война.

Детство и юность

Точная дата рождения княгини историками не установлена: известно лишь, что ее биография началась в 1508 году. По легенде предками Глинских были представители династии Мамая, известного своими разорительными набегами на русские земли. Дядя будущей правительницы состоял на государственной службе в Великом Литовском княжестве, но после серии бунтов был вынужден вместе с семьей бежать в Москву.

По канонам красоты тех лет Елена считалась красавицей: рыжеволосая, статная, с правильными чертами лица. Родители Василий «Темный» Глинский и Анна Якшич постарались дать дочери достойное воспитание: она осваивала иностранные языки, интересовалась искусством, изучала политику. В 1526-м великий князь Василий III развелся со своей супругой по причине ее бесплодия, и новой женой правителя стала Елена Глинская.

Родители Василий «Темный» Глинский и Анна Якшич постарались дать дочери достойное воспитание: она осваивала иностранные языки, интересовалась искусством, изучала политику. В 1526-м великий князь Василий III развелся со своей супругой по причине ее бесплодия, и новой женой правителя стала Елена Глинская.

Во главе государства

В 1533-м великий князь скончался, и Глинская пошла на государственный переворот, забрав власть у всех назначенных Василием регентов. Перед смертью государь наказал жене беречь страну до совершеннолетия старшего сына Ивана, но ей самой бразды правления доверять не стал.

Первым делом Глинская ужесточила контроль над церковными землями и наложила запрет на приобретение угодий у служащих. Таким образом она перекрыла кислород нечистым на руку боярам, которые расширяли свои владения любой ценой. Княгиня вступила в конфронтацию с большей частью знати, ненавидевшей центральную власть. Борьба женщины была направлена на то, чтобы престолонаследник Иван в будущем получил мирное, покорное и процветающее государство.

В своей государственной деятельности Елена Васильевна заручилась поддержкой князя Ивана Федоровича Овчина Телепнева-Оболенского. Мужчина состоял в браке с наследницей князя Осипа Дорогобужского, но в народе поговаривали о его романе с правительницей.

Иван Федорович имел на Глинскую колоссальное влияние, поэтому страна была фактически в его руках. В знатных кругах было много недовольных деятельностью фаворита, который нередко показывал крайне заносчивое поведение.

Княгиня не терпела какой-либо критики в свой адрес, а также пресекала всякие разговоры о своем протеже. За решетку был посажен даже родной дядя правительницы – Михаил Глинский. Вина родственника заключалась в том, что он позволил себе публично обсуждать Телепнева-Оболенского. Пребывая в остроге, Глинский скончался от невыносимых условий и голода.

В конце 1530-х Елена Васильевна заключила мирное соглашение с польским монархом Сигизмундом I. Договор был подписан с явным преимуществом в сторону Российского государства, но король противиться не стал. К тому времени польская казна была почти полностью опустошена, и соглашение с русскими давало стране некоторую передышку.

К тому времени польская казна была почти полностью опустошена, и соглашение с русскими давало стране некоторую передышку.

В годы властвования Глинской было возведено множество военных сооружений, позволявших противостоять набегам иноземцев. Самым грандиозным из них стала Китайгородская стена, которая до наших дней не сохранилась.

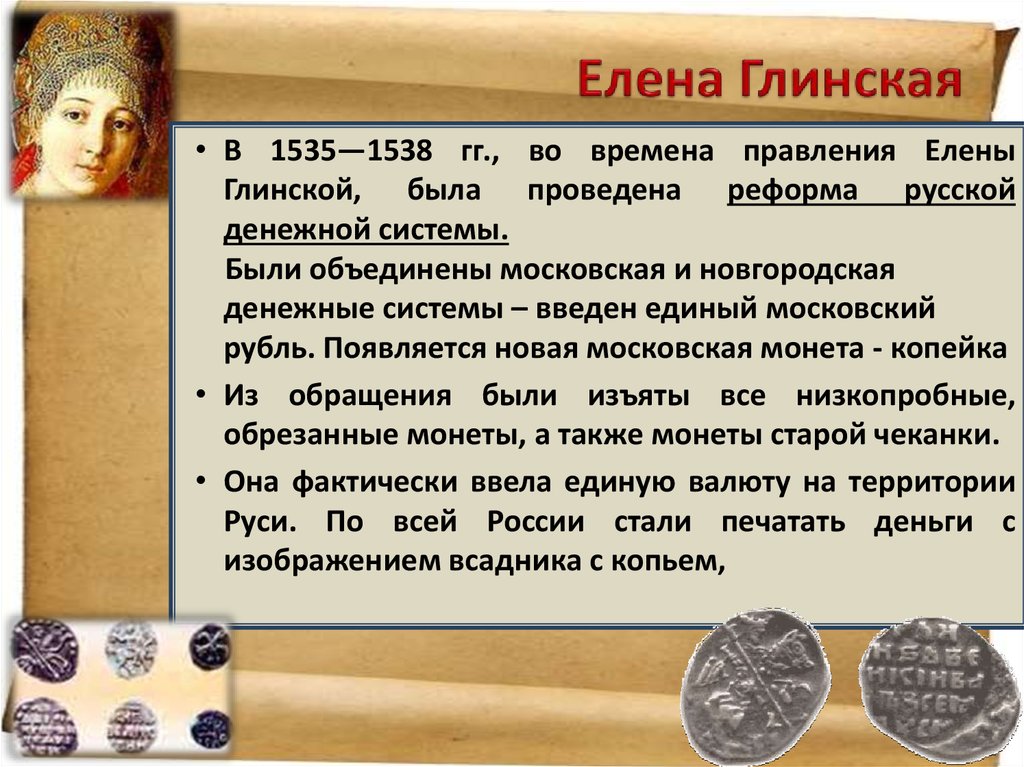

Княгиня провела в стране ряд существенных реформ, важнейшей из которых стала финансовая. Именно при ее правлении в России вошла в обиход единая денежная валюта – серебряная монета в 0.34 грамма. На ней был отчеканен великий князь, восседающий на коне с копьем в руке. Фальшивые деньги были постепенно выведены из оборота – все изъятые монеты были переплавлены в оригинальные. Денежная реформа существенно укрепила экономику государства.

Биография Елены, как правительницы, была короткой – во власти она находилась всего пять лет. Однако за это время княгиня успела заложить мощную основу для будущего правления своего отпрыска. Одной из ключевых была губная реформа, в ходе которой наместники были вынуждены передать свои земли во владение губных старост и лояльных власти головам, подчинявшихся Думе.

Тем временем Иван подрастал и начинал анализировать сложившуюся вокруг него политическую ситуацию. Наблюдая за бесконечными боярскими распрями и дворцовыми интригами, юноша озлобился и стал очень скрытным. Наследник отчетливо осознавал, что все эти внутренние войны неизбежно приведут к разграблению казны и краху государства.

Кроме Ивана на российский престол претендентов не было. Сам Василий III завещал ему царский скипетр, а младший княжеский сын был умственно неполноценным и глухим от рождения. Конкуренцию брату он при всем желании составить не мог.

Смерть

Скончалась Елена Васильевна 4 апреля 1538 года при невыясненных обстоятельствах. Некоторые исследователи считают, что женщина стала жертвой отравления, организованного боярами из рода Шуйских. Приводятся данные исследований, согласно которым в останках княгини был обнаружен крысиный яд. Тем не менее, эту версию нельзя считать единственно верной: в те годы для изготовления косметики нередко использовали ртуть и свинец, которые вполне могли стать причиной отравления. Известно, что Глинская активно использовала густой макияж.

Известно, что Глинская активно использовала густой макияж.

Тело покойной захоронили на территории Кремля, в Вознесенском монастыре. На протяжении нескольких веков после смерти правительницы ее останки неоднократно изымались учеными, которые хотели раскрыть как можно больше фактов ее жизни. На основе сохранившегося черепа правительницы был воссоздан ее портрет.

В начале властвования Елены Васильевны к ней относились крайне негативно, считая иностранкой, захватившей власть. Со временем разговоры поутихли, особенно когда положительное действие ее реформ стало очевидным. За годы регентства Глинской были значительно укреплены государственные границы и ослаблена власть бояр, а в стране наметилось приближение финансовой стабильности.

Интересные факты

- У великой княгини была природная аномалия – количество ее поясничных позвонков было больше на один.

- Правительница была рыжеволосой, о чем свидетельствует найденная в ее могиле прядь. Такой же цвет волос передался и ее сыну – Ивану Грозному.

Ссылки

- Страница в Википедии

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Регентство Елены Глинской, реформы и внешняя политика

Елена Васильевна Глинская – стала женой великого князя Василия III в 1523 г. После смерти мужа в 1533 году стала регентшей при малолетнем правителе. Правила страной с 1533 по 1538гг. Умерла по неизвестным причинам в 27 лет.

- 1 Елена Глинская

- 2 Путь к власти

- 3 Реформы Елены Глинской

- 3.1 Денежная реформа

- 3.2 Губная реформа

- 4 Внешняя политика

- 4.1 Великое княжество Литовское

- 4.2 Восточное направление

- 5 Смерть Елены Глинской

- 6 Историческое значение

Елена Глинская

Родилась в Литве в семье князя Василия Львовича Глинского и Анны Якшич. Точная дата рождения неизвестна, предположительно 1508 – 1510 г. После мятежа в Литве семья бежала и приняла подданство Московского государства. В 1526 г. Елена стала женой Василия III, после его развода с Соломонией Сабуровой по причине отсутствия детей. Елена родила великому Князю двоих сыновей: Ивана и Юрия. Юрий родился глухонемым.

Точная дата рождения неизвестна, предположительно 1508 – 1510 г. После мятежа в Литве семья бежала и приняла подданство Московского государства. В 1526 г. Елена стала женой Василия III, после его развода с Соломонией Сабуровой по причине отсутствия детей. Елена родила великому Князю двоих сыновей: Ивана и Юрия. Юрий родился глухонемым.

Современники отмечали, что Елена была хороша собой, весела и хорошо образована. Так отмечают, что Василий пытался соответствовать молодой жене, побрился, одевался на европейский манер и стал носить красные сафьяновые сапоги.

Путь к власти

3 декабря 1533 года началось правление нового царя, ему тогда только исполнилось 3 года и 3 месяца. Василий III не оставил чёткого завещания, было неясно, кто должен править при малолетнем великом князе. Последнюю волю умирающий князь огласил лишь семёрке бояр. Возникла вражда между сторонниками Елены Глинской и боярами. В летописях тоже есть разночтения по вопросам опеки.

В опекунский совет, получивший название семибоярщина, изначально входило 7 самых приближенных к Василию III бояр. Изначально у них не было единства, чем и пользовалась Елена Глинская. Возглавил оппозицию фаворит Елена молодой князь И.Ф. Овчина – Телепнев – Оболенский.

Изначально у них не было единства, чем и пользовалась Елена Глинская. Возглавил оппозицию фаворит Елена молодой князь И.Ф. Овчина – Телепнев – Оболенский.

Постепенно из опекунского совета удалось удалить Михаила Глинского, М. Воронцова и Андрея Старицкого.

Перед новым правительством стола важная задача, укрепить центральную власть в Московском государстве и утвердить международный авторитет страны.

Реформы Елены Глинской

Перед новым правительством стола важная задача, укрепить центральную власть в Московском государстве и утвердить международный авторитет страны. Для укрепления власти внутри страны было проведено 2 реформы.

Денежная реформа

Денежная реформа должна была решить 2 главные задачи:

- В конце XV в. Монету чеканить могли в любом княжестве, что затрудняло и международную торговлю, и внутреннюю.

- Разгул фальшивомонетчиков можно было остановить только единой централизованной чеканкой. Самые жёсткие меры наказаний не помогали.

Суть реформы:

Большинство монетных дворов закрыли, оставшиеся, работали од государственным контролем;

Из одной гривны чеканили 600 монет весом по 0.34 гр. – Деньга. Монеты в половину веса – о.17 гр., быстро прозвали «полушкой»;

Учитывая, что Новгород имел большой вес в международной торговле, для удобства оплаты больших партий товара ввели монету с двойным весом – 0.68 гр. Именно на этой монете был изображён всадник с копьём, откуда и пошло название копейка;

Губная реформа

В XVI в. На местах управляли выборные наместники, которых утверждал на должность князь. В их руках было сосредоточено много власти, и уже к середине века стало понятно, что они не справляются со всеми обязанностями. Сильно возросло количество разбойных нападений. Порой открывалось, что наместник получал взятки от разбойников. Реформа началась в 1539 г.

- Введена «губа» — территориальная единица, ей должен управлять выборный губной староста;

- Черносошные крестьяне так же выбирали своего земского старосту, с теми же функциями;

- Старосты осуществляли контроль над вверенной территорией.

Они, вместе со своими помощниками ловили преступников и судили их. Так же старосты наделялись некоторыми функциями воевод.

Они, вместе со своими помощниками ловили преступников и судили их. Так же старосты наделялись некоторыми функциями воевод.

Иван IV продолжил дело матери. Он конкретизировал полномочия губных и земских старост. Теперь они отчитывались в своих действиях перед разбойным приказом, что уже создавало подобие централизованной полицейский системы.

Губная реформа, кроме сокращения количества преступлений способствовала укреплению центральной власти и единства Московского государства.

Внешняя политика

В условиях, когда у власти стоял малолетний князь, было важно сохранить международный авторитет страны и не потерять территории.

Великое княжество Литовское

К началу правления Елены Глинской между Россией и Литвой действовало перемирие. Сигизмунд I рассчитывал, что будет достаточно угрозы, чтобы Московское государство вернула территории, но пришлось перейти к военным действиям.

Ход войны:

- Литовца захватили Стародуб и Радагощ, осадили Чернигов.

Но продвинуться дальше нескольких небольших городов не смогли. Самой крупной победой литовцев было взятие Гомеля.

Но продвинуться дальше нескольких небольших городов не смогли. Самой крупной победой литовцев было взятие Гомеля. - Московское генеральное наступление на Вильно под командованием Овчины тоже не достигло больших успехов.

- В 1536 г. начались мирные переговоры. Москва вернула захваченные в Белоруссии города, но сохранила Смоленск и новые крепости в Себежском крае.

Эта вона показала Сигизмунду I, что даже правитель – младенец не помеха военной мощи Московского государства. До конца своей жизни он не нарушал установленного перемирия.

Восточное направление

Крымское ханство предъявило претензии на Казань. Крымский хан потребовал признать его суверенитет над Казанью в обмен на мир и антилитовский союз. Москва отказа.

В 1537-1538 гг. казанский хан совершил ряд нападений на приволжские города. Мирные договоры с Москвой всякий раз нарушались татарской стороной из-за внутренней борьбы. Москва поддерживала царевича Ислама, в то время, как род Гиреев стремился присоединиться к Крымским татарам.

Ислам погиб в одной из стычек, а к Сиап-Гирею примкнул беглый князь Бельский. ОТ Московского государства взамен на прекращение военных действий потребовали признать новую династию. Елена Глинская согласилась, хотя к тому времени набег уже отбили, и инициатива сохранялась на стороне московского войска. Осторожность правительницы объясняется её шатким положением на троне.

В восточном направлении активно строились укреплённые города для увеличения обороноспособности. Среди них: Буй, Мокшан, Балахна, Пронск.

Смерть Елены Глинской

Елена Глинская умерла 3 апреля 1538 г. в возрасте примерно 26 лет. Тело отпели и захоронили в вознесенском монастыре без подобающих церемоний и траура. Иван IV позднее вспоминал, что бояре вели себя на похоронах неподобающе, злословили и открыто выражали свою радость.

Настоящая причина смерти неизвестна. Одни источники сообщают, что регентша болела уже давно, и смерть наступила от естественных причин. Другие сообщают о молниеносном угасании.

Австрий посол Герберштейн писал, что её отравили. Доказательства были обнаружены при вскрытии захоронения. Анализ останков показал содержание ртути в 1000 раз превышающее норму, а так же повышенные показатели свинца, силена, мышьяка.

Историческое значение

Наибольше влияние смерть Елены Глинской оказала на сына, будущего царя Московского Ивана IV. В 3 года у него умер отец, а в 7 с половиной лет мальчик остался круглым сиротой. Бояре так увлеклись борьбой за власть, что воспитанию малолетнего правителя не было уделено должного внимания. Боярское правление, несомненно, оказало влияние на развитие личности будущего правителя, а постоянные склоки и придворные интриги ожесточили и сделали подозрительным.

В России на протяжении долгого времени женщина не могла править страной на законных основаниях. Такие личности, как Елена Глинская, Софья Алексеевна Романова, считались бунтарками и узурпаторшами власти. Только последние десятилетия их деятельность начинает рассматриваться с иного ракурса.

Использованная литература и дополнительные материалы по теме:

- Ланник Л.В. Царь Иван Грозный М. 2008.

- Скрынников Р.Г. Иван Грозный М. 1983.

- Шапошник В.В. Правительница Елена Глинская и Московская элита // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2016г. №4

- Шапошник В.В. Правление Елены Глинской в оценке источников и исследователей // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2017г. №7

Глинская Елена Васильевна | Encyclopedia.com

гейл

просмотров обновлено

(ум. 1538), вторая жена великого князя Василия III и регентша при своем сыне Иване IV с 1533 по 1538 год.

Елена Васильевна Глинская была дочерью князя Василий Львович Глинский и его жена Анна, дочь сербского военного губернатора Стефана Якшича. После того, как Василий III заставил свою первую жену Соломонию Сабурову принять постриг в 1525 году из-за ее неспособности произвести потомство, в следующем году он вступил во второй брак с Глинской. У них родилось двое сыновей, будущий Иван IV и его младший брат Юрий Васильевич.

У них родилось двое сыновей, будущий Иван IV и его младший брат Юрий Васильевич.

Поскольку на момент смерти Василия III в 1533 году Ивану IV было всего три года, Глинская стала регентом Русского государства во время его несовершеннолетия. Хотя Василий III доверил заботу о своей вдове и сыновьях родственникам Глинской и, по-видимому, не предусмотрел особых условий для ее регентства, царственная мать использовала свое ключевое династическое положение для защиты интересов своего сына от интересов соперничающих боярских фракций при дворе. С помощью своего предполагаемого любовника князя Ивана Овчина-Телепнева-Оболенского и митрополита Даниила Глинская возглавила правительство, отличавшееся эффективной политикой как за границей, так и внутри страны. Ее правительство успешно отражало попытки Литвы, крымского хана и Казани посягнуть на русские территории. После смерти Глинской в 1538 году Россия была в мире со своими соседями. Внутри страны Глинская стремилась ликвидировать власть оставшихся удельных князей, бросивших династический вызов великому князю. Она инициировала создание и укрепление городов по всему Русскому царству, значительно повысив защиту населения и царства. В 1535 году регентское правительство провело денежную реформу, приняв единую денежную систему, что значительно улучшило экономические условия в России. Правительство Глинской также работало над созданием системы местных судебных чиновников, которая в конце концов была реализована при Иване IV. Хотя Глинской удавалось сдерживать различные аристократические группировки, стремившиеся усилить свое влияние в отношении молодой наследницы престола, после ее смерти ситуация быстро изменилась. Без покровительственной руки матери молодой Иван IV подвергался политическим интригам бояр до своего восшествия на престол в 1547 г.

Она инициировала создание и укрепление городов по всему Русскому царству, значительно повысив защиту населения и царства. В 1535 году регентское правительство провело денежную реформу, приняв единую денежную систему, что значительно улучшило экономические условия в России. Правительство Глинской также работало над созданием системы местных судебных чиновников, которая в конце концов была реализована при Иване IV. Хотя Глинской удавалось сдерживать различные аристократические группировки, стремившиеся усилить свое влияние в отношении молодой наследницы престола, после ее смерти ситуация быстро изменилась. Без покровительственной руки матери молодой Иван IV подвергался политическим интригам бояр до своего восшествия на престол в 1547 г.

Как царственная жена, Глинская разделяла проблемы всех московских царственных женщин, особенно их заботу о рождении детей и их здоровье. Глинская присоединилась к мужу в трудных паломничествах, чтобы молиться о потомстве. Как и ее предшественница Сабурова, она, похоже, верила, что ее чрево может быть благословлено Богом. Пять писем к Глинской, приписываемых Василию III, изображают великую княгиню как преданную мать, изо всех сил пытавшуюся сохранить физическое и эмоциональное благополучие своих детей.

Пять писем к Глинской, приписываемых Василию III, изображают великую княгиню как преданную мать, изо всех сил пытавшуюся сохранить физическое и эмоциональное благополучие своих детей.

Легитимность и эффективность Глинской как регента были предметом научных дискуссий. В то время как в более ранних исследованиях великая княгиня рассматривалась как подставное лицо, а ее регентство — как переходный период, недавняя работа о начале шестнадцатого века подчеркивает политические достижения Глинской как таковой. В царствование сына политический и социальный статус великой княгини был усилен в летописях, издававшихся при царском дворе, и Глинская стала образцом для будущих царских жен.

См. также: базилик III; Иван IV

Миллер, Дэвид. (1993). «Культ преподобного Сергия Радонежского и его политическое использование». Славянское обозрение 52(4): 680–699.

Пушкарева Наталья. (1997). Женщины в русской истории Х-ХХ веков , тр. и изд. Ева Левин. Армонк, Нью-Йорк: ME Sharpe.

Армонк, Нью-Йорк: ME Sharpe.

Тире, Изольда. (2001). Между Богом и царем: религиозный символизм и царственные женщины Московской Руси . ДеКалб, Иллинойс: Издательство Университета Северного Иллинойса.

Изольда Тирет

Энциклопедия истории России

Еще из encyclopedia.com

Василий III , Василий III

ВАСИЛИЙ III

Василий III продолжил политику своего отца по объединению русских земель; при нем последние полуавтономные государства, такие как… Иван III, ИВАН III (МОСКОВСКИЙ) (1440–1505; годы правления 1462–1505), великий князь Московский. Иван III Васильевич вырос во время династической гражданской войны отца… Великое княжество Московское, великое княжество Московское, государство, существовавшее в центральной России с конца XIV до середины XVI в., с городом Москвой как ядро. Его формирование… Владимир I, Владимир I (умер в 1015 г.), также называемый Владимиром Великим и Св. Владимиром, был великим князем Киевской Руси ок.С 80 по 1015 год. Его царствование представляет… Александра , АЛЕКСАНДРА

АЛЕКСАНДРА (1872–1918), императрица России.

Об этой статье

Обновлено О encyclopedia.com content Распечатать статью

You Might Also Like

NEARBY TERMS

Glinskaia, Anna (d. 1553)

Glinska, Teofila (c. 1765–1799)

Glinka, KonstantinDimitrievich

Glinka, Konstantin Dimitrievich

Glinka, Avdotia Pavlovna ( 1795–1863)

Глинка

проблески луны

проблески

мерцание

мерцание

мерцание

мерцание

мерцание

0003

Glikin, Moshe

Glik, Hirsh

Gligorov, Kiro

Glière, Reinhold Moritzevich

Gliére, Reinhold (Moritsovich)

gliding twins

gliding tectonics

Gliding Joint

Gliding Bacteria

Gliding and Striped Поссумы: Petauridae

Планерные и полосатые опоссумы (Petauridae)

Планерные и парашютные

Глинская Елена Васильевна

Glinski, Elena (c. 1506–1538)

1506–1538)

Glinski, Mateusz

glint

Glinyany

glioblastoma

glioma

gliomyoma

Gliori, Debi 1959-

glipizide

Glires

Gliricidia

Глисар, Альберт

Глисерман, Мартин

Глиссаде

Глиссанди

Глиссан, Эдуард

Глиссан, Эдуард (1928–)

Глиссе

Глиссон, Джей(аке) Т.

блеск

блеск

Глюк!

Блеск

Блеск Рок

Блеск, Гэри

Женский час – НОВОСТИ DRAUGAS

Альберт Цизаускас.

ПЛОХИЕ, СМЕЛЫЕ И БЛЕСТЯЩИЕ, шесть женщин правили царской Россией самостоятельно, а не как царские жены в самые неспокойные годы ее истории. Мало кто знает, что трое из них были литовского происхождения. Сочетая умение с умением, насилие с насилием и хитрость с хитростью, все они были одарены по-разному, что делало их, по крайней мере, равными царям-мужчинам, которые были до и после.

Начиная с Елены Глинской в 16 веке и заканчивая Екатериной Великой более двухсот лет спустя, эти женщины отстаивали права женщин, отстаивая свои собственные. При этом они в полной мере пользовались привилегиями, которые давала им автократическая власть, в том числе удовлетворение их сильного сексуального аппетита. В каждом тесте, который можно было применить к эффективному монарху того времени, они показали, что способности и достижения зависят от генов, а не от пола.

При этом они в полной мере пользовались привилегиями, которые давала им автократическая власть, в том числе удовлетворение их сильного сексуального аппетита. В каждом тесте, который можно было применить к эффективному монарху того времени, они показали, что способности и достижения зависят от генов, а не от пола.

В течение двух столетий правления этих выдающихся женщин маленькое Московское княжество, окруженное поляками и литовцами на западе и татарами на востоке и юге, превратилось в крупнейшую державу в Европе. Во многом это связано с агрессивной внешней политикой, которую проводили эти женщины, в том числе против Речи Посполитой.

Это история блестящих женщин, правящих резко антифеминистским обществом, захватывающая глава на пути России к статусу сверхдержавы.

«Красивая литовка. Девственница»

ПЕРВОЙ из шести женщин на Правление была Елена Глинская, описанная биографом как «…прекрасная литовская девственница…темная…страстная…образованная». Племянница литовского дворянина татарского происхождения, ее красота и раскрепощенное поведение привлекли внимание престарелого правителя Москвы великого князя Василия III. Очарованный Еленой, столь непохожей на покорных русских женщин, Василий дошел до того, что отрезал себе бороду, чтобы доставить ей удовольствие, что было почти святотатством для русского человека, особенно для великого князя.

Племянница литовского дворянина татарского происхождения, ее красота и раскрепощенное поведение привлекли внимание престарелого правителя Москвы великого князя Василия III. Очарованный Еленой, столь непохожей на покорных русских женщин, Василий дошел до того, что отрезал себе бороду, чтобы доставить ей удовольствие, что было почти святотатством для русского человека, особенно для великого князя.

Увлечение Василия Еленой вышло за рамки обычного флирта. Его 21-летний брак до сих пор не дал потомства, поэтому Василий, отправивший жену в монастырь, соединил свои династические амбиции обеспечить преемственность семьи с желанием обладать Еленой. Несмотря на то, что она была иностранкой в стране, которая ненавидела и боялась иностранцев, великий князь женился на литовке публично и устроил красочные празднества, которые длились три дня.

Несмотря на то, что она была иностранкой в стране, которая ненавидела и боялась иностранцев, великий князь женился на литовке публично и устроил красочные празднества, которые длились три дня.

Однако над этими церемониями витало странное пророчество несогласного православного патриарха, который осуждал второй брак из-за существования первой жены. Он со страшной уверенностью предсказал, что у Василия «… будет сын лукавый… потекут реки крови… города твои (будут) пожраны пламенем». Этот сын вошёл в историю как «Иван Грозный».

Прошло четыре года и непрекращающиеся мольбы, прежде чем второй брак принес свои плоды. Некоторые даже поговаривали, что Елена воспользовалась услугами любовника, чтобы дополнить усилия своего озабоченного, но неспособного супруга. Восемнадцать месяцев спустя родился второй сын. К этому времени Василий, утомленный своими усилиями, скоропостижно скончался от загадочной инфекции. Перед смертью он назначил свою жену регентом, которому помогали ее дядя и два брата великого князя.

Елена не хотела быть регентом только на словах. Она быстро и эффективно захватила бразды правления, заморив голодом одного из своих шуринов и отравив другого. Их сторонники были замучены и повешены. Даже ее дядя был наказан, когда посмел критиковать ее роман с одним из младших дворян.

С другой стороны, она оказалась умелым, хотя и суровым правителем. Она повысила престиж Москвы, установив хорошие отношения с другими государствами. Ее военные ссоры с татарами и литовцами продолжили уже начавшийся процесс неуклонной экспансии герцогства в то, что в конечном итоге превратилось в обширную евразийскую империю России.

Беспокойное правление Елены в качестве регента закончилось после пяти лет кровопролития и беспорядков в 1538 году, когда она сама была отравлена, что стало жестокой прелюдией к еще более жестокому правлению ее сына, Ивана Грозного.

Крестьянка становится императрицей

ПЕРВАЯ русская императрица, как и первая женщина-регентша, была нерусской.

Марту описывают как «…красивую, крепкую девушку, чьи темные глаза и полная фигура привлекали внимание». Это мягко сказано. При обстоятельствах, которые могли бы подорвать доверие к самому фантастическому любовному роману, Марфа в течение двух лет переселилась из своего разоренного войной дома на царское ложе Петра Великого и, в конце концов, даже на трон Петра.

Ее первым русским хозяином был фельдмаршал, который взял ее в 17 лет в качестве военной добычи. Затем последовал князь Александр Меншиков, литовский авантюрист, дослужившийся до должности главного советника Петра. Действуя по принципу, что ранг имеет свои привилегии, князь просто перевел Марту из свиты маршала в свой дом.

Теперь была очередь Питера. Очарованный «теплым и щедрым характером» Марты, он, не теряя времени, сделал ее своей любимой любовницей. Царь уже отправил свою первую жену в монастырь, ему наскучила ее приторность. Найдя теперь в Марфе гениальный контраст своему импульсивному, а иногда и грубому характеру, Петр решил жениться на ней, хотя и тайно, чтобы не вызывать противодействия иностранной крестьянке сомнительного происхождения.

Царь уже отправил свою первую жену в монастырь, ему наскучила ее приторность. Найдя теперь в Марфе гениальный контраст своему импульсивному, а иногда и грубому характеру, Петр решил жениться на ней, хотя и тайно, чтобы не вызывать противодействия иностранной крестьянке сомнительного происхождения.

Марта, однако, была одарена не только привлекательной фигурой и покладистым характером. Она обладала огромным запасом здравого смысла и была беззаветно предана Петру, никогда не вмешиваясь в государственные дела и не ввязываясь в придворные интриги. С другой стороны, Марфа была веселой, но вдумчивой спутницей, участвовавшей во внутренней жизни Петра и ободрявшей его надежды и стремления. Не менее важно и то, что ее огромная физическая энергия соответствовала беспокойной жизненной силе Питера. Она даже стала соратницей в прямом смысле слова, сопровождая Петра во многих его военных походах, столь же весело разделяя его невзгоды в походе, сколь и наслаждаясь удобствами русского двора. Марта действительно была идеальной парой для Петра.

Как бы маловероятно это ни казалось поначалу ближайшему окружению Питера, между ними двумя вырос дух привязанности и понимания, помимо глубокого сексуального влечения. После пяти лет благоприятной супружеской жизни Петр урегулировал положение своей жены, публично женившись на ней с обычной пышностью. Литовская крестьянка теперь официально стала царицей Екатериной, родив Петру 12 детей в течение 20 лет, одна из которых, Елизавета, сама стала императрицей.

Когда Петр умер в 1725 году, Екатерина, назначенная мужем его преемницей, стала первой женщиной, взошедшей на русский престол как самостоятельная императрица. Петр, как и многие другие русские традиции, нарушил правило наследственного мужского первородства.

Слева: На этой современной гравюре А. Ф. Зубова изображена Екатерина, плывущая с Петром Великим по Неве. Восхождение литовской крестьянки на русский престол было быстрым. Внизу: Александр Меншиков, литовский авантюрист и любовник Марфы, стал ближайшим другом, советником и самым влиятельным человеком Петра Великого в России.

Восхождение литовской крестьянки на русский престол было быстрым. Внизу: Александр Меншиков, литовский авантюрист и любовник Марфы, стал ближайшим другом, советником и самым влиятельным человеком Петра Великого в России. Екатерина I, как ее называли, жила относительно мирно, но недолго. Это длилось всего два года, в течение которых она передала большую часть государственных дел бывшему помощнику царя князю Меншикову, у которого Петр более двух десятилетий назад присвоил крестьянскую девушку-подростка Марфу. Однако возобновить связь Меншикова с Екатериной не удалось. Императрица осталась верна памяти Петра. Ее смерть, в отличие от смерти Елены, ее соотечественницы, наступила по естественным причинам, вызванным серией ознобов и лихорадки.

«Самая красивая женщина Европы»

ЕЛИЗАВЕТА унаследовала многие физические и личные черты своей матери-литовки Екатерины I – красоту, жизненную силу, добродушие и здравый смысл. От своего гигантского отца, Петра Великого, она унаследовала его талант к управлению и его неугомонное стремление превратить полуварварскую страну в крупную европейскую державу.

Элизабет было всего 18 лет, когда умерла ее мать. Ее образование было скудным, но ее «необычайная красота и живость» сделали ее всеобщей любимицей. Однако во время правления ее кузины Анны она вела ненадежное существование из-за зависти Анны к красивой внешности и популярности Елизаветы. Элизабет принадлежала к тому типу женщин, которые в равной степени получали удовольствие от напряженных мужских занятий, таких как езда верхом и охота, и от более утонченной грации бального зала, где она преуспела как танцовщица. Вдобавок ко всему, она была еще и дочерью великого Петра с большими претензиями на престол, чем царствующая императрица. Такая женщина действительно представляла собой потенциальную угрозу для того, чтобы свергнуть угрюмую и малоподвижную Энн.

Отчасти для того, чтобы развеять подозрения Анны, а отчасти для того, чтобы насладиться прелестями, доступными русской принцессе, Елизавета отдалась легкомысленному и чувственному существованию. Ходили слухи о ее многочисленных любовниках и выходках. Одному из ее фаворитов, навлекшему на себя ревнивый гнев императрицы, отрезали язык и сослали в Сибирь. Но Элизабет настолько искренне наслаждалась своей ролью беспечной распутницы, что сумела пережить десятилетие завистливой бдительности Анны.

Одному из ее фаворитов, навлекшему на себя ревнивый гнев императрицы, отрезали язык и сослали в Сибирь. Но Элизабет настолько искренне наслаждалась своей ролью беспечной распутницы, что сумела пережить десятилетие завистливой бдительности Анны.

После смерти Анны в 1740 году регентство было сформировано под руководством ее внучатой племянницы в соответствии с пожеланиями покойной императрицы. Положение Елизаветы ухудшилось, потому что, хотя она и была логической преемницей, ее намеренно оттеснили в пользу Ивана VI, малолетнего сына внучатой племянницы, чьи притязания на престол были крайне незначительными. Растущее недовольство регентством сделало положение Елизаветы невыносимым, ставя ее перед мрачной перспективой изгнания в женский монастырь — излюбленный русский способ нейтрализовать проблемных женщин.

Наконец, по настоянию своих сторонников, поскольку опасность задержания с каждым днем становилась все более неизбежной, Элизабет приняла меры. Одетая в военный мундир, выгодно оттенявший ее фигуру, она подъехала к казармам спящих гвардейцев глубокой ночью 6 декабря 1741 года. Представ перед ними, она крикнула: «Вы знаете, чья я дочь. Я пришел к вам от имени моего отца. Вы последуете за мной?» Загипнотизированные охранники, с которыми Элизабет заранее подружилась, с энтузиазмом последовали за ней. Как русские солдаты, они ненавидели большое количество иностранцев, которые занимали высокие посты в правительстве Анны и были наняты регентством. Они считали, что дочь Петра вытеснит иноземцев и вернет русскую кровь и силу русскому правительству.

Представ перед ними, она крикнула: «Вы знаете, чья я дочь. Я пришел к вам от имени моего отца. Вы последуете за мной?» Загипнотизированные охранники, с которыми Элизабет заранее подружилась, с энтузиазмом последовали за ней. Как русские солдаты, они ненавидели большое количество иностранцев, которые занимали высокие посты в правительстве Анны и были наняты регентством. Они считали, что дочь Петра вытеснит иноземцев и вернет русскую кровь и силу русскому правительству.

Выложив карты на стол, Элизабет, до сих пор снисходительная и ленивая, действовала быстро. Она приказала задержать ведущих министров правительства и сама отправилась в спальню матери Ивана, произнеся мрачные слова: «Пора вставать, сестра». К раннему утру правительство было надежно под ее контролем. В военной форме она показалась ликующей толпе и получила почести восторженных бояр и военных. Среди ее первых действий было заключение в тюрьму младенца царя и его родителей, регентов. Она также свергла нерусских министров, приговоренных к смертной казни. Однако Елизавета, как удивительное исключение из господствовавших в то время нравов, выступала против смертной казни. Она отменила смертную казнь, вместо этого сослав их. Ее сторонники были щедро вознаграждены почестями, богатством и высоким положением.

Однако Елизавета, как удивительное исключение из господствовавших в то время нравов, выступала против смертной казни. Она отменила смертную казнь, вместо этого сослав их. Ее сторонники были щедро вознаграждены почестями, богатством и высоким положением.

Коронация Елизаветы превзошла пышностью все предыдущие коронации даже в стране, привыкшей к королевской экстравагантности. Празднества растянулись на месяц, балеты, оперы, обеды и балы следовали один за другим в блестящем изобилии. Среди всего этого Елизавета каким-то образом находила время для религиозных церемоний и уединенной молитвы. Она разделяла со своими соотечественниками ту смесь чувственности и религиозного пыла, которая всегда отличала русскую личность.

Склонность Елизаветы к чрезмерной роскоши и разврату омрачила во всем остальном известное правление. Сочувствуя случаям нищеты, когда они попадали в ее личное внимание, она не могла оценить взаимосвязь между ухудшением положения крестьян и высокими налогами, необходимыми для поддержки расточительности ее двора». родителей сильное сексуальное влечение, которому она безудержно предавалась как императрица. Считается, что она тайно вышла замуж за красивого украинского крестьянина, тратя огромные суммы на содержание его и его многочисленных родственников. Но и с другими она получала удовольствие без разбора: потайная лестница вела из секретной квартиры в ее будуар, чтобы ее возлюбленный на ночь мог остаться инкогнито.

Сочувствуя случаям нищеты, когда они попадали в ее личное внимание, она не могла оценить взаимосвязь между ухудшением положения крестьян и высокими налогами, необходимыми для поддержки расточительности ее двора». родителей сильное сексуальное влечение, которому она безудержно предавалась как императрица. Считается, что она тайно вышла замуж за красивого украинского крестьянина, тратя огромные суммы на содержание его и его многочисленных родственников. Но и с другими она получала удовольствие без разбора: потайная лестница вела из секретной квартиры в ее будуар, чтобы ее возлюбленный на ночь мог остаться инкогнито.

Однако ни одна из нежелательных черт Элизабет не помешала ей стать эффективным правителем. Она упорядочила административный аппарат правительства, поставила способных русских на все высшие политические посты и умело использовала различные навыки и личные качества своих министров, поднявшись над постоянными интригами и ревностью, которые ее окружали.

Еще одним достойным похвалы аспектом правления Елизаветы была ее решительная поддержка образования и искусства. В то время как немцы лишились своей выдающейся роли в политической жизни России, итальянцы сменили их в музыке и архитектуре, а французы — в литературе и светском этикете. Дворцы в стиле барокко преобразили Петербург, а итальянские музыканты и композиторы нашли восторженный прием. Театр процветал. Пьесы Корнеля, Мольера и Расина были любимцами при дворе. Французское влияние распространилось еще дальше. Сама Елизавета переписывалась с Вольтером, который в угоду ей написал монументальную историю России.

В то время как немцы лишились своей выдающейся роли в политической жизни России, итальянцы сменили их в музыке и архитектуре, а французы — в литературе и светском этикете. Дворцы в стиле барокко преобразили Петербург, а итальянские музыканты и композиторы нашли восторженный прием. Театр процветал. Пьесы Корнеля, Мольера и Расина были любимцами при дворе. Французское влияние распространилось еще дальше. Сама Елизавета переписывалась с Вольтером, который в угоду ей написал монументальную историю России.

Сильная сторона Элизабет была во внешней политике. Одно из самых ожесточенных соперничеств в европейской истории вращалось вокруг ее многолетней ожесточенной дуэли с Фридрихом Великим из Паисии. Дочь литовской матери, она понимала угрозу расширяющейся Пруссии и своим упорным сопротивлением подчинила себе одного из самых способных королей-воинов в истории. При этом она вовлекла все великие державы Европы в борьбу, названную «Семилетней войной», первой по-настоящему «мировой войной» в том смысле, что она впервые охватила британские и французские колонии в Северной Америке. До Елизаветы Россия была пробуждающимся гигантом; при Елизавете великан протянулся по всему европейскому континенту, навсегда изменив его баланс сил.

До Елизаветы Россия была пробуждающимся гигантом; при Елизавете великан протянулся по всему европейскому континенту, навсегда изменив его баланс сил.

Пожалуй, единственный поступок императрицы, оказавший самое глубокое влияние на Россию, не имел ничего общего с войной или дипломатией. Неспособная иметь детей, Елизавета, имевшая сильное чувство семьи, стремилась обеспечить своему племяннику престолонаследие. Это был Петр, сын сестры, вышедшей замуж за малолетнего немецкого принца. Петр, однако, был болезненным, полуотсталым и интересовался всем прусским. Неудивительно, что тетя и племянник испытывали сильную неприязнь друг к другу. Но именно избрание Елизаветой еще более незначительного молодого немца. Пожалуй, единственный акт императрицы, оказавший самое глубокое влияние на Россию, не имел ничего общего с войной или дипломатией.

Неспособная иметь детей, Елизавета, обладавшая сильным чувством семьи, стремилась обеспечить своему племяннику престолонаследие. Это был Петр, сын сестры, вышедшей замуж за малолетнего немецкого принца. Петр, однако, был болезненным, полуотсталым и интересовался всем прусским. Неудивительно, что тетя и племянник испытывали сильную неприязнь друг к другу. Но именно выбор Елизаветой в жены Петру еще более незначительной молодой немецкой принцессы изменил ход русской и европейской истории. Молодая невеста в конце концов стала Екатериной Великой. Таким образом, Елизавета, очистившая свое правительство от немецких советников и проводившая жесткую антипрусскую политику, выбрала своим преемником племянника-прусофила, а в жены — немецкую принцессу, которая в итоге стал самым успешным правителем царской России после Петра Великого.

Петр, однако, был болезненным, полуотсталым и интересовался всем прусским. Неудивительно, что тетя и племянник испытывали сильную неприязнь друг к другу. Но именно выбор Елизаветой в жены Петру еще более незначительной молодой немецкой принцессы изменил ход русской и европейской истории. Молодая невеста в конце концов стала Екатериной Великой. Таким образом, Елизавета, очистившая свое правительство от немецких советников и проводившая жесткую антипрусскую политику, выбрала своим преемником племянника-прусофила, а в жены — немецкую принцессу, которая в итоге стал самым успешным правителем царской России после Петра Великого.

Два десятилетия роскошной жизни наконец-то сказались на «самой красивой женщине Европы». Ее фигура опухла, и ее приходилось носить из комнаты в комнату. Однако теперь, когда другие удовольствия стали невозможными, она не откажет себе в самой богатой пище. Наконец, в день Рождества 1761 года Елизавета умерла от баловства всей жизни.

Фридрих Прусский, окруженный русскими войсками и стоящий перед угрозой уничтожения, радовался.