Этапы развития Советского Союза | Читать статьи по истории РФ для школьников и студентов

Советский Союз – государство, аналогов которому в мировой истории не было. Ему присущи мощная исполнительная власть, директивный метод управления, вождизм, своеобразное соотношение судебной власти и других ветвей, практически трудовая повинность и многое другое.

Образование Советского Союза состоялось в результате крушения старой государственной системы управления, революционной ситуации, Гражданской войны, а также мощной теоретической и идеологической разработки и пропаганды идей советского государства.

Мы можем выделить несколько этапов развития советского государства и сопутствующие им реальные события.

1. Военный коммунизм (1918–1921)

Это один из самых сложных периодов становления нового, советского государства. Закончившаяся Первая мировая война нанесла непоправимый урон всему экономическому хозяйству страны. Тысячи предприятий были разрушены, по всей стране свирепствовал голод. Политическая нестабильность, массовое недовольство населения и отдельных социальных групп вылились в вооруженное противостояние, которое вошло в историю как Гражданская война 1917–1922 годов.

Политическая нестабильность, массовое недовольство населения и отдельных социальных групп вылились в вооруженное противостояние, которое вошло в историю как Гражданская война 1917–1922 годов.

Молодая республика одновременно вела борьбу против белых армий и интервентов. Гражданская война закончилась полной победой молодой советской республики, и начались первые действия по восстановлению разрушенного хозяйства.

2. НЭП (1921–1924)

«Новая экономическая политика» – такое название получила программа большевиков, принятая на Х съезде РКП(б). Первоочередными задачами программы стали восстановление экономики, нормализация отношений города и деревни, решение проблемы стабилизации денег и успокоение деревни, недовольной продразверсткой, которая провоцировала крестьян на усиление повстанческого движения. Перед страной стояла задача и восстановления международных отношений.

В итоге НЭП дал положительные результаты. Начался рост экономического развития. Увеличился национальный доход, материальное положение граждан стало более устойчивым. Активно шел процесс восстановления промышленности и сельского хозяйства.

Увеличился национальный доход, материальное положение граждан стало более устойчивым. Активно шел процесс восстановления промышленности и сельского хозяйства.

Однако, несмотря на то что во многом программа была успешной, она начала постепенно сворачиваться. Сказалось усиливающееся противоречие между экономикой и политикой. Частный сектор стремился обеспечить свои политические гарантии, что шло вразрез с генеральной линией большевиков. Это спровоцировало и внутрипартийную борьбу.

Многим партийным руководителям стало ясно, что без обеспечения должного уровня экономического развития, без невероятного скачка науки, без развития оборонной и тяжелой промышленности уже не обойтись.

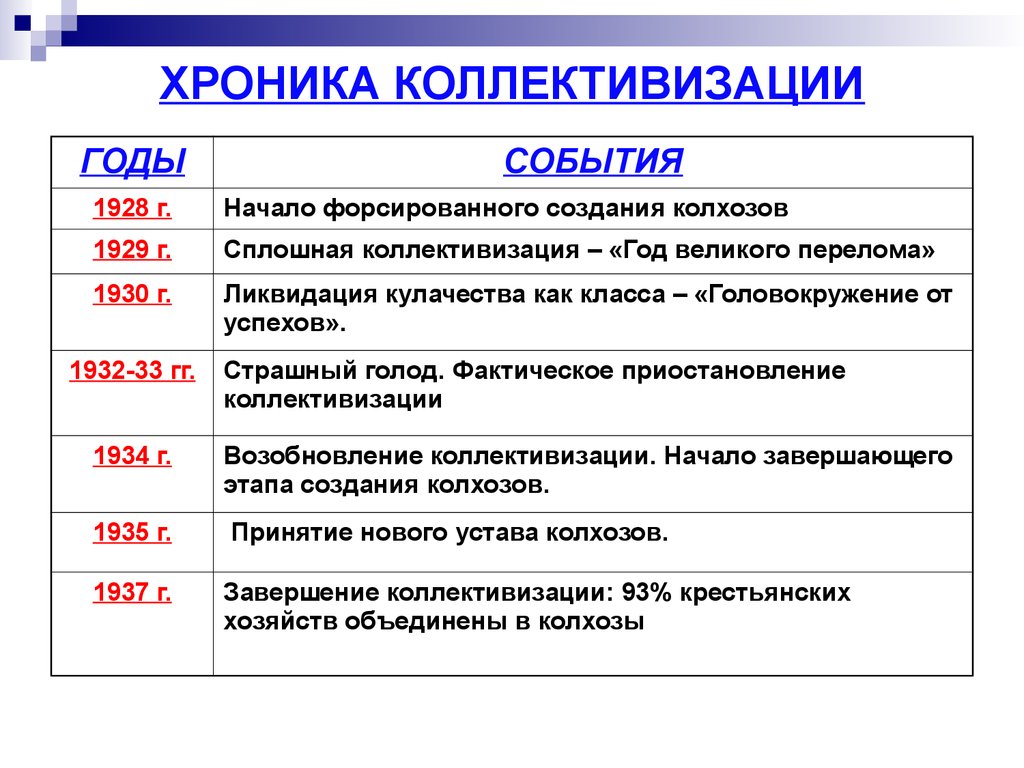

3. Период индустриализации и коллективизации (1924–1937)

В декабре 1925 года на XIV съезде партии был взят курс на индустриализацию, которую планировалось провести в максимально сжатые сроки.

Главной целью явилось стремление ликвидировать гигантскую пропасть в экономическом развитии между СССР и западными странами.

Был разработан первый пятилетний план – на 1928–1932 годы. В управление народным хозяйством вносились плановые начала, на предприятиях разворачивалась борьба за экономию ресурсов и финансов, с тем чтобы направить сэкономленные средства на строительство новых заводов и фабрик. Основу новой экономики должен был составить государственный сектор, частнику же в ней места не было. За первую пятилетку намечалось осуществить крупнейшие вложения в развитие тяжелой промышленности. Развитие легкой и пищевой промышленности в это время отходило на второй план.

В это же время страна переходит и к массовой коллективизации сельского хозяйства. Одной из ее причин стало изыскание средств для финансирования индустриализации. Деньги было решено взять из деревни. Коллективизация проводилась жесткими, часто насильственными методами. Сегодня индустриализация и коллективизация в СССР именуются Великим переломом.

Результатом неимоверных усилий Советского Союза стал гигантский рывок в развитии промышленности. С 1929 по 1940 год было построено 8,5 тыс. крупных предприятий. Среди них: Днепрогэс, Магнитогорский металлургический комбинат, Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Нижегородский автомобильный завод, Запорожсталь, Азовсталь, Уралмаш, Криворожский и Новолипецкий металлургические заводы и многое другое. В это время в основном была выполнена программа электрификации страны (ГОЭЛРО). Завершалась культурная революция.

С 1929 по 1940 год было построено 8,5 тыс. крупных предприятий. Среди них: Днепрогэс, Магнитогорский металлургический комбинат, Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Нижегородский автомобильный завод, Запорожсталь, Азовсталь, Уралмаш, Криворожский и Новолипецкий металлургические заводы и многое другое. В это время в основном была выполнена программа электрификации страны (ГОЭЛРО). Завершалась культурная революция.

Темпы роста промышленного производства были в три раза выше, чем в Российской империи в начале века. Это позволило СССР стать не только индустриальной державой, но и выйти в лидеры среди промышленно развитых стран.

Но наряду с вопросами экономического развития приходилось решать вопросы и защиты Отечества от проявлений внешней агрессии.

В 1929 году начался Советско-китайский конфликт. Это вооруженное столкновение было спровоцировано китайской стороной из-за совместного пользования Китайско-Восточной железной дорогой, которая была построена в конце XIX века Российской империей.

Начались провокации на границе СССР, КВЖД была захвачена, 200 граждан Советского Союза, обслуживающие дорогу, были арестованы. Для защиты от китайской агрессии была создана Особая Дальневосточная армия под командованием В. К. Блюхера, которая разгромила китайские войска, и по Хабаровскому протоколу восстановилось прежнее положение на КВЖД.

В 1938 году японские милитаристы провели проверку боеспособности Советского Союза в районе озера Хасан в Приморском крае. Три японские дивизии, кавалерийский полк и механизированная бригада сделали попытку вторгнуться на территорию СССР. 6–9 августа советские войска разгромили вторгшуюся японскую армию и восстановили границы в прежнем положении.

Наиболее масштабным стал вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол в 1939 году. Здесь началась боевая операция японских милитаристов против Монголии. Их целью был разгром противостоящей советской группировки. В ходе трехдневных боев японцы были отброшены на прежние позиции. Боевые действия продолжались до 15 сентября. В результате советско-монгольскими войсками были уничтожены японские подразделения, участвовавшие в боевых действиях.

В результате советско-монгольскими войсками были уничтожены японские подразделения, участвовавшие в боевых действиях.

О масштабности проведенных операций советских и монгольских войск говорит тот факт, что за эти бои 73 участника были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Многие командиры воинских частей, принимавших участие в этих боях, выросли в крупных военачальников и командиров. Г. К. Жуков стал Маршалом Советского Союза, И. И. Федюнинский – генералом армии, К. Н. Абрамов и Г. М. Штерн – генерал-полковниками.

4. Период мобилизационной модели экономики (1937–1953)

Этот период для страны можно назвать наиболее тяжелым. СССР продолжал наращивать темпы экономического развития. По-прежнему строились заводы, фабрики, гидроэлектростанции. Вместе с тем в это время обостряются противоречия внутри партии.

Усиление личной власти И. В. Сталина способствовало и усилению тоталитарного общества. Идеология формировала новое мышление и восприятие.

В в 1937 году начался период массовых репрессий. Практически без руководства осталась Красная Армия.

В этих условиях продолжалась активная работа по перевооружению армии, созданию новых образцов вооружения.

Правительство СССР понимало угрозу, исходящую от фашистской Германии, и принимало меры для создания коллективной безопасности в Европе. К сожалению, его усилия не нашли откликов у правительств европейских стран. Советский Союз был вынужден заключить пакт о ненападении с Германией, чтобы обезопасить, хотя бы на время, свои границы. В 1939 году Красная Армия совершила освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию. После распада Польши появились предпосылки для воссоединения западных земель Украины и Белоруссии, утраченных в ходе войны 1920 года. 17 сентября 1939 года Красная Армия перешла государственную границу и заняла утраченные территории. Боевых столкновений с польскими войсками не было. В ноябре 1939-го освобожденные от польского ига земли были приняты в состав нашего государства.

30 ноября 1939 года началась Советско-финская война. Поводом для войны стали многочисленные и безуспешные попытки заключения договора между СССР и Финляндией об обмене территориями. Этот обмен был жизненно необходим для обеспечения обороны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Отказывая, финская сторона стала устраивать провокации на границе. 30 ноября Красная Армия перешла границу и начала боевые действия. Война продолжалась более трех месяцев и показала слабые стороны подготовки Красной Армии. Не хватало современного оружия, теплой одежды и умелого руководства. Только 13 марта в Москве был подписан договор, по которому необходимые территории перешли Советскому Союзу. Решился вопрос защиты Ленинграда.

До июня 1941 года в стране принимались беспрецедентные меры подготовки к возможной войне с Германией. 22 июня 1941 года Германия и ее сателлиты внезапно напали на Советский Союз. Война стала для страны оборонительной и справедливой и получила название Великой Отечественной. Советская армия уничтожила фашистских агрессоров, освободила Советский Союз и сорвала планы по уничтожению нашего государства. Были освобождены народы Европы.

Были освобождены народы Европы.

Победа в этой войне была обеспечена беспримерным мужеством и стойкостью советского народа, проявившимися не только в регулярной армии, но и в партизанском движении, в тылу. Победе способствовал и высокий профессионализм советских военачальников.

Героями не рождаются – героями становятся. За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, 12 городов и одна крепость были удостоены звания Городов-героев.

Высокого звания Героя Советского Союза за годы войны были удостоены 11 тысяч 657 человек (из них 3051 посмертно), в том числе дважды Героя – 108 (из них 8 посмертно). Высокое звание получили 90 женщин (из них 49 посмертно). Полными кавалерами ордена Славы стал 2671 человек. В СССР они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

9 мая 1945 года была подписана капитуляция фашистской Германии, а уже 9 августа Советский Союз начал войну против империалистической Японии. Эта война была начата в соответствии с обязательствами, взятыми на себя СССР как союзником стран Западной коалиции. Советские войска разгромили Квантунскую армию. Освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курилы. Наша страна вернула себе ранее утраченные территории – Южный Сахалин и Курилы.

Эта война была начата в соответствии с обязательствами, взятыми на себя СССР как союзником стран Западной коалиции. Советские войска разгромили Квантунскую армию. Освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курилы. Наша страна вернула себе ранее утраченные территории – Южный Сахалин и Курилы.

Доблесть советских воинов в войне с Японией была высоко оценена: 308 тыс. человек, отличившихся в боях, были отмечены правительственными наградами. 87 человек удостоились высокого звания Героя Советского Союза, из них шестеро стали дважды Героями.

Цена победы была огромной. На полях сражений, в концлагерях, в блокадном Ленинграде, в тылу погибло около 27 миллионов советских людей. Было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень и сел, уничтожено огромное количество заводов, фабрик, шахт, многие километры железнодорожных путей.

Окончание Великой Отечественной войны поставило на повестку новые задачи, в первую очередь восстановление разрушенного хозяйства.

Усилия советских людей дали положительные результаты. Только за период первой послевоенной пятилетки объем промышленного и сельскохозяйственного производства по сравнению с 1940 годом вырос на

73 %, капитальные вложения – в три раза, производительность труда –

на 37 %, а произведенный национальный доход – на 64 %.

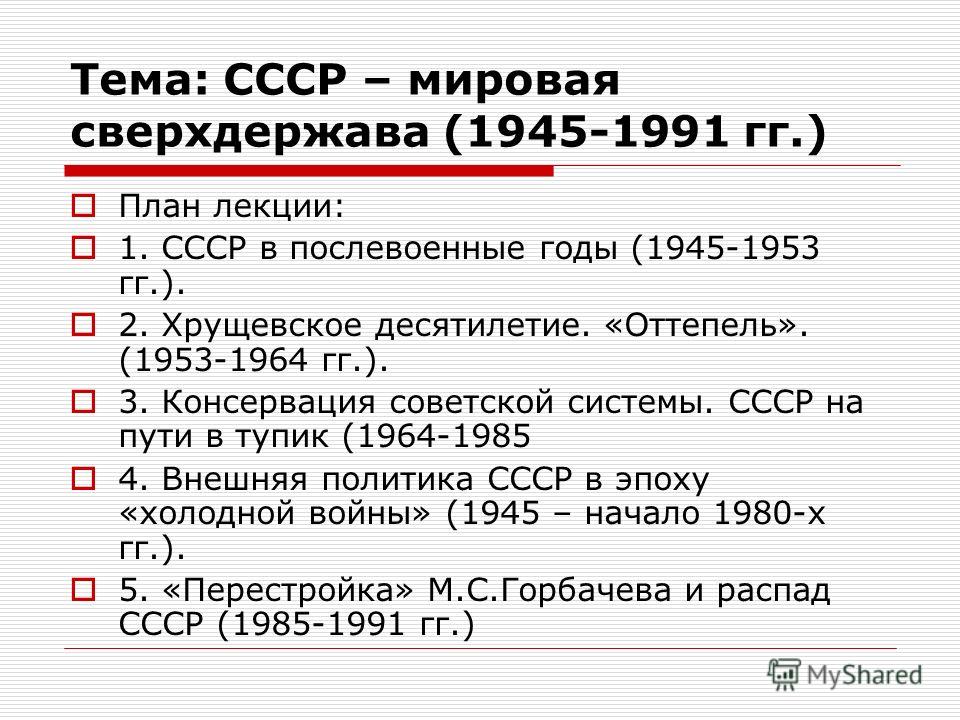

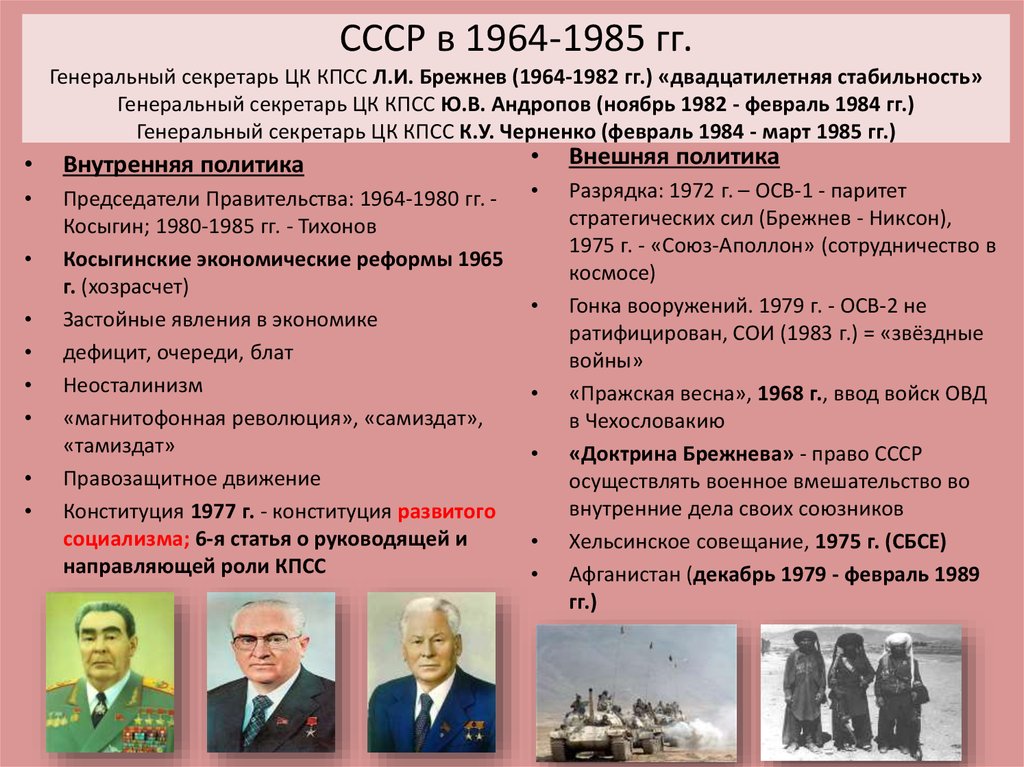

5. Период устойчивого развития и Перестройка (1953–1991)

Новый этап в жизни советского государства начинается со смертью И. В. Сталина в марте 1953 года. Этот период в развитии советской государственности характеризуется началом демократизации общества. Прекращаются репрессии, ликвидируется ГУЛАГ. Начинается процесс реабилитации невинно пострадавших.

Демократизация государственной жизни нашла отражение в мерах, направленных на повышение роли Советов, активизацию их деятельности и упрочение связей с народными массами.

В рассматриваемый период принимаются меры по повышению эффективности управления народным хозяйством. Происходят изменения в трудовом законодательстве, в направлении повышения материального и социального обеспечения граждан. Принимается план построения материально-технической базы коммунизма.

Происходят изменения в трудовом законодательстве, в направлении повышения материального и социального обеспечения граждан. Принимается план построения материально-технической базы коммунизма.

Активно развивается атомная энергетика и электроника. Первый человек отправлен в космос. Начинается освоение целинных и залежных земель, расширяется доля легкой промышленности.

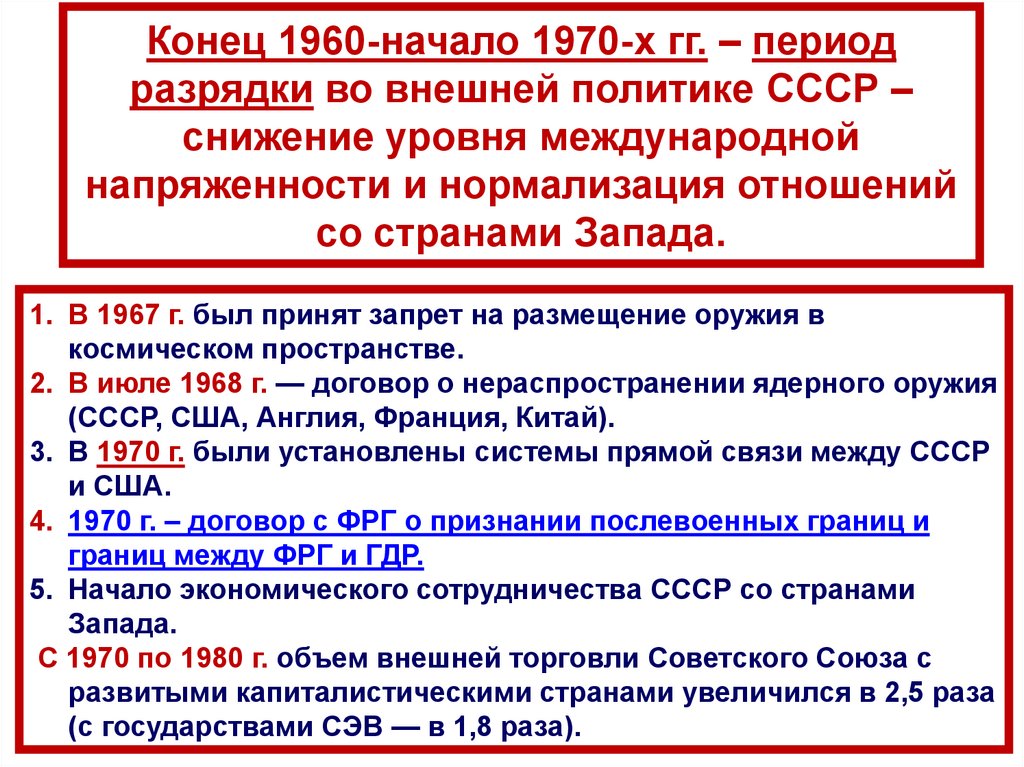

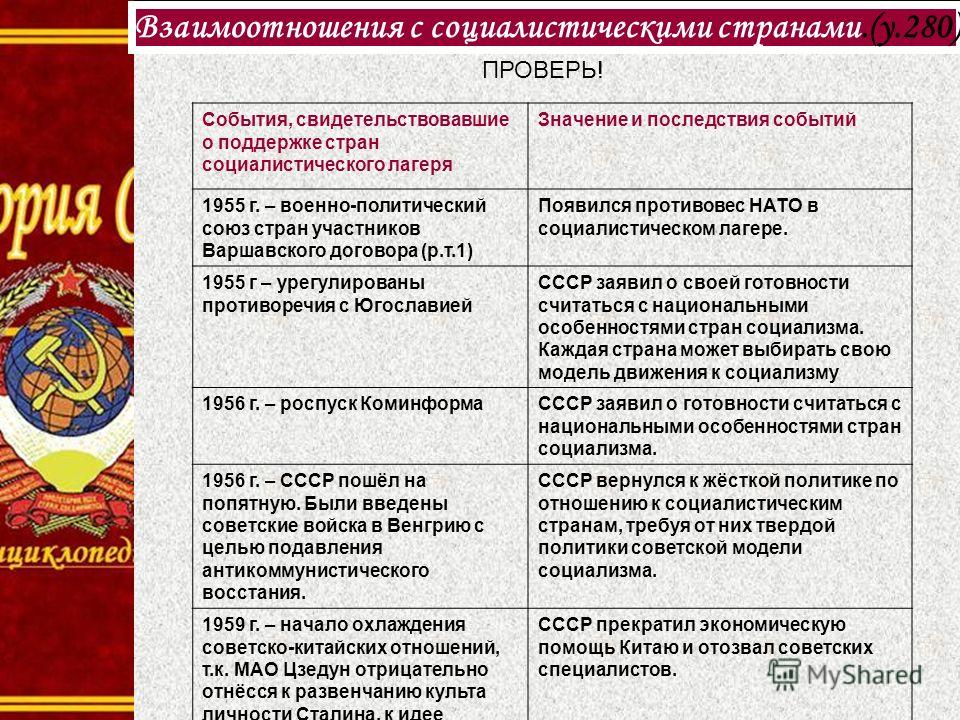

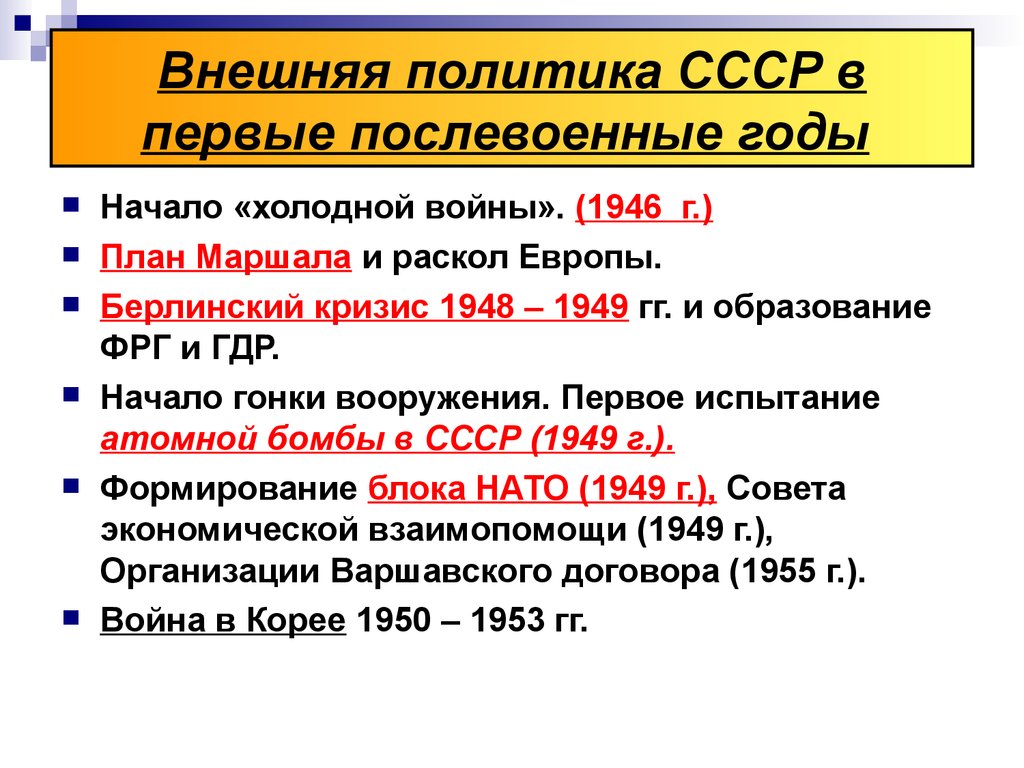

Напряженности в международных отношениях способствует холодная война, начатая бывшими союзниками, против Советского Союза. Формируется лагерь социалистических стран, создается Варшавский договор.

В этот период страна втягивается в затяжную войну в Афганистане, которая продолжалась более десяти лет. Она началась в 1979 году и была вызвана

обязательствами нашей страны по советско-афганскому договору, а также объективной угрозой нашим границам. Военные действия стали и защитой советских стратегических интересов в этом регионе.

Трагическим итогом войны стали 13 835 погибших советских солдат. 86 солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.

86 солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.

К сожалению, эта война не принесла желанного мира на землю Афганистана. В 1992 году Демократическая Республика Афганистан была окончательно ликвидирована исламистами.

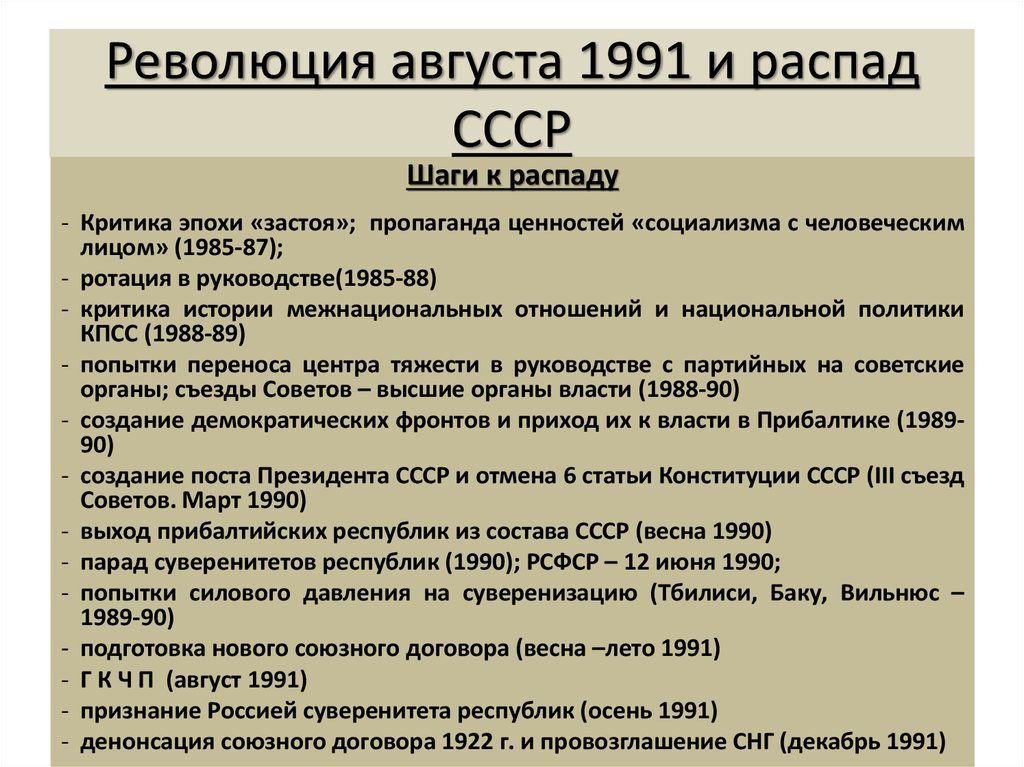

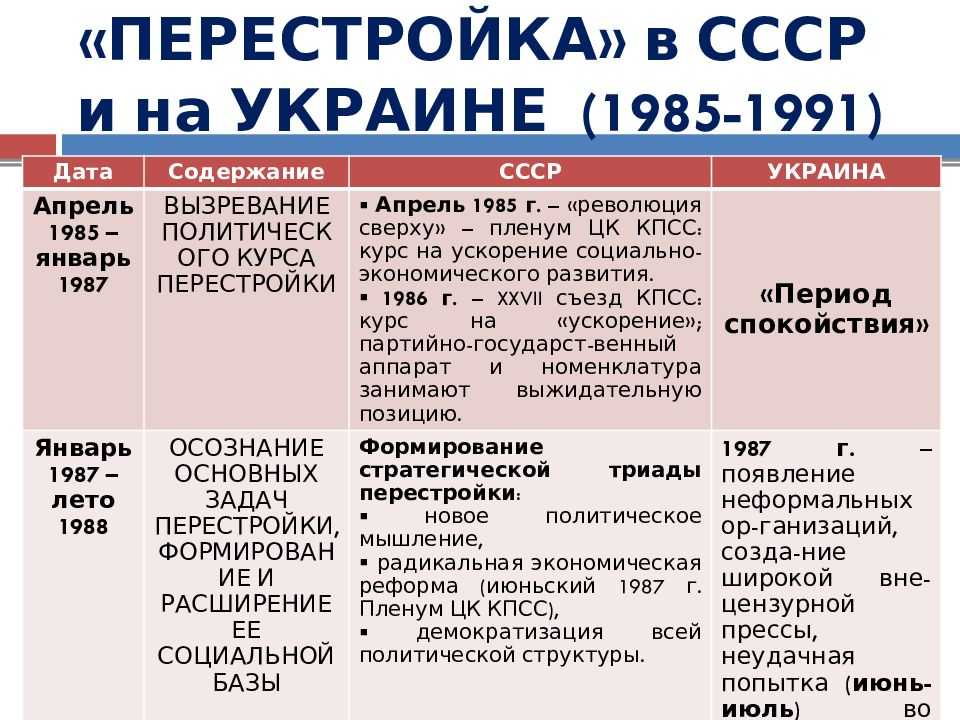

К середине 80-х годов нарастает напряженность в экономическом секторе, снижается уровень жизни населения, усиливается коррупция, ухудшается трудовая дисциплина.

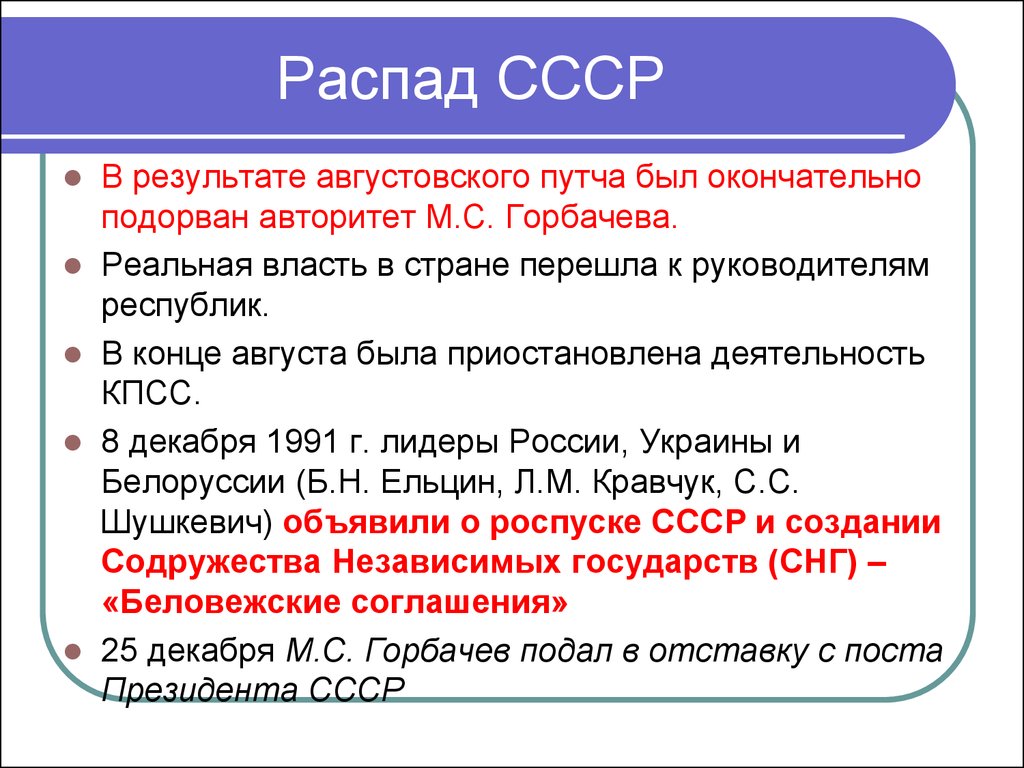

Начинается период перестройки. Одной из ее задач стала попытка перевести централизованное планово-экономическое хозяйство на рыночную, товарно-денежную основу.

В это время появляются законы об индивидуальной трудовой деятельности.

Периоду способствует и кризис политической власти, вводятся элементы парламентаризма, и происходит разделение властей. Состоялся первый съезд народных депутатов.

6. Переходный период к рыночной экономике (1991 – настоящее время)

В 1990-х годах экономика СССР (РСФСР), а затем и России пережила глубокий спад, сопровождавшийся всплеском инфляции, снижением инвестиций, нарастанием внешнего долга, бартеризацией экономики, уменьшением доходов населения и многими другими негативными явлениями. В этот период проводился ряд экономических реформ, в том числе либерализация цен и внешней торговли, массовая приватизация.

В этот период проводился ряд экономических реформ, в том числе либерализация цен и внешней торговли, массовая приватизация.

Одним из результатов реформ стал переход экономики страны от плановой к рыночной. В 1990-е годы определился и рост разрыва в экономическом развитии регионов страны.

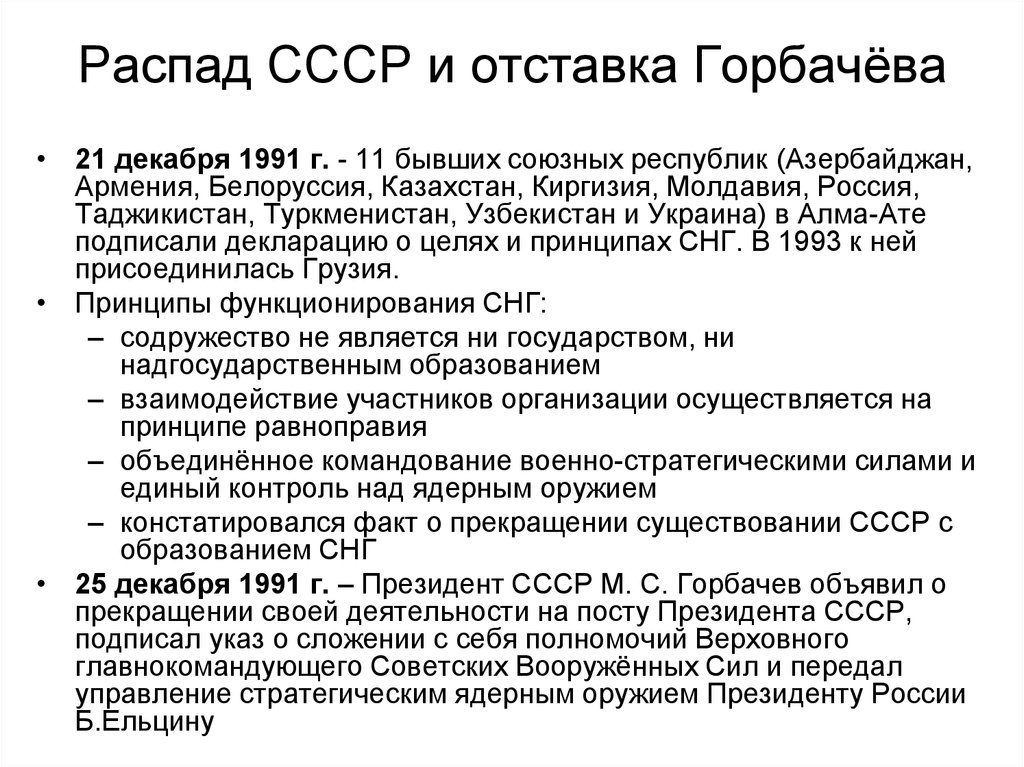

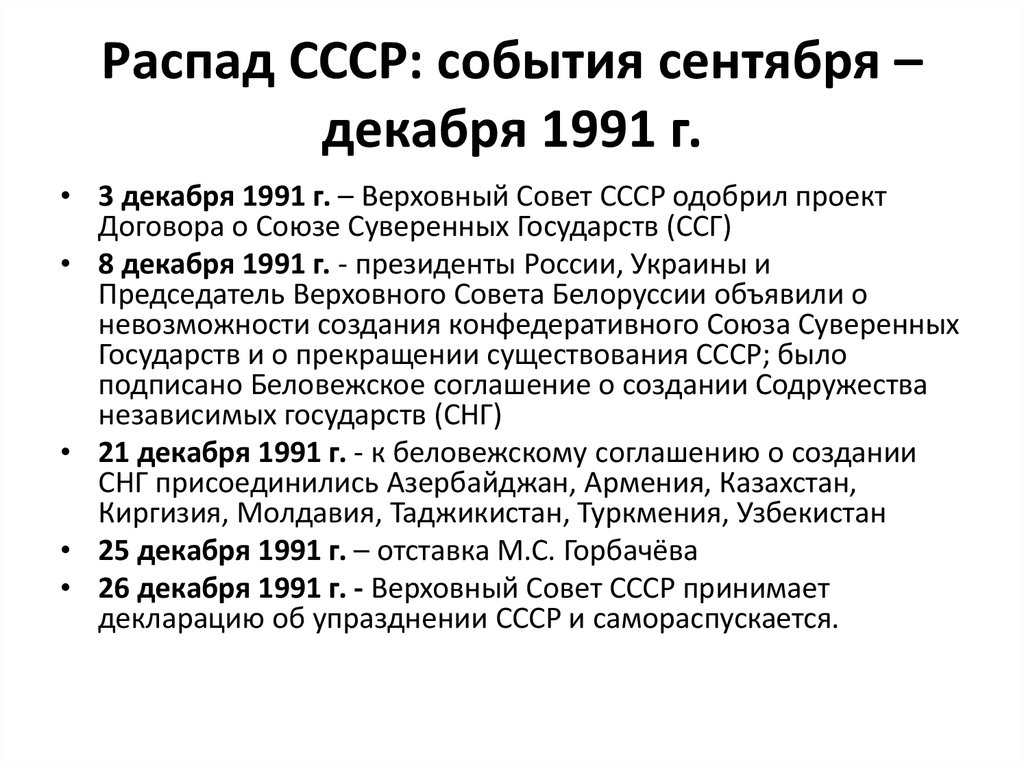

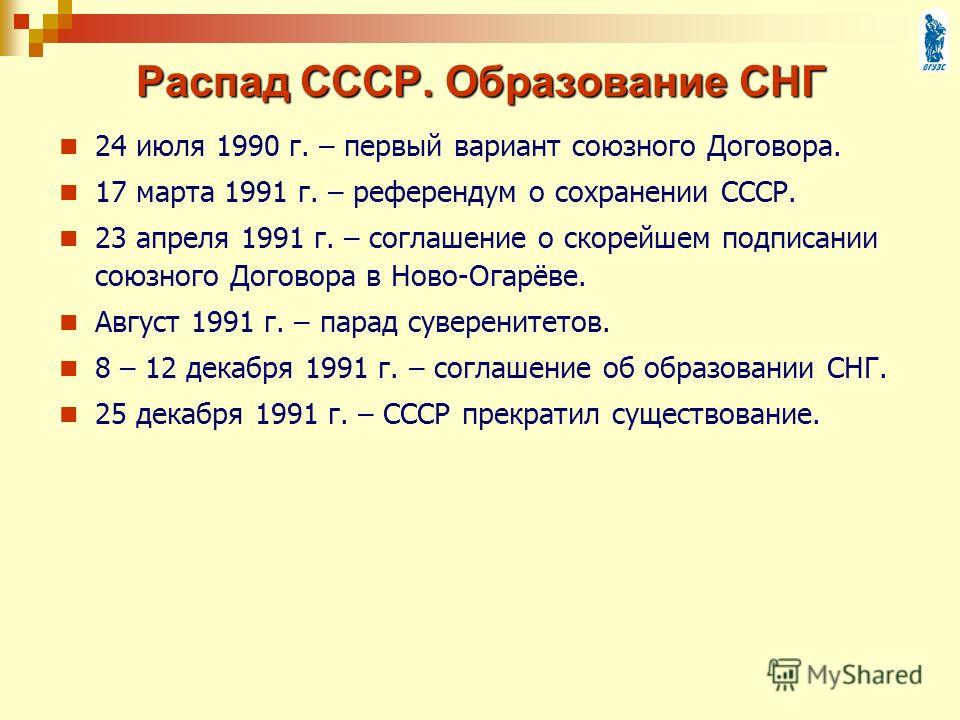

Итогом всех событий стали распад Советского Союза и создание целого ряда суверенных государств, объединившихся в формальный союз СНГ.

В новых условиях начались радикальные экономические реформы.

Этапы развития Советского Союза | Читать статьи по истории РФ для школьников и студентов

Советский Союз – государство, аналогов которому в мировой истории не было. Ему присущи мощная исполнительная власть, директивный метод управления, вождизм, своеобразное соотношение судебной власти и других ветвей, практически трудовая повинность и многое другое.

Образование Советского Союза состоялось в результате крушения старой государственной системы управления, революционной ситуации, Гражданской войны, а также мощной теоретической и идеологической разработки и пропаганды идей советского государства.

Мы можем выделить несколько этапов развития советского государства и сопутствующие им реальные события.

1. Военный коммунизм (1918–1921)

Это один из самых сложных периодов становления нового, советского государства. Закончившаяся Первая мировая война нанесла непоправимый урон всему экономическому хозяйству страны. Тысячи предприятий были разрушены, по всей стране свирепствовал голод. Политическая нестабильность, массовое недовольство населения и отдельных социальных групп вылились в вооруженное противостояние, которое вошло в историю как Гражданская война 1917–1922 годов.

Молодая республика одновременно вела борьбу против белых армий и интервентов. Гражданская война закончилась полной победой молодой советской республики, и начались первые действия по восстановлению разрушенного хозяйства.

2. НЭП (1921–1924)

«Новая экономическая политика» – такое название получила программа большевиков, принятая на Х съезде РКП(б). Первоочередными задачами программы стали восстановление экономики, нормализация отношений города и деревни, решение проблемы стабилизации денег и успокоение деревни, недовольной продразверсткой, которая провоцировала крестьян на усиление повстанческого движения. Перед страной стояла задача и восстановления международных отношений.

Перед страной стояла задача и восстановления международных отношений.

В итоге НЭП дал положительные результаты. Начался рост экономического развития. Увеличился национальный доход, материальное положение граждан стало более устойчивым. Активно шел процесс восстановления промышленности и сельского хозяйства.

Однако, несмотря на то что во многом программа была успешной, она начала постепенно сворачиваться. Сказалось усиливающееся противоречие между экономикой и политикой. Частный сектор стремился обеспечить свои политические гарантии, что шло вразрез с генеральной линией большевиков. Это спровоцировало и внутрипартийную борьбу.

Многим партийным руководителям стало ясно, что без обеспечения должного уровня экономического развития, без невероятного скачка науки, без развития оборонной и тяжелой промышленности уже не обойтись.

3. Период индустриализации и коллективизации (1924–1937)

В декабре 1925 года на XIV съезде партии был взят курс на индустриализацию, которую планировалось провести в максимально сжатые сроки.

Главной целью явилось стремление ликвидировать гигантскую пропасть в экономическом развитии между СССР и западными странами.

Был разработан первый пятилетний план – на 1928–1932 годы. В управление народным хозяйством вносились плановые начала, на предприятиях разворачивалась борьба за экономию ресурсов и финансов, с тем чтобы направить сэкономленные средства на строительство новых заводов и фабрик. Основу новой экономики должен был составить государственный сектор, частнику же в ней места не было. За первую пятилетку намечалось осуществить крупнейшие вложения в развитие тяжелой промышленности. Развитие легкой и пищевой промышленности в это время отходило на второй план.

В это же время страна переходит и к массовой коллективизации сельского хозяйства. Одной из ее причин стало изыскание средств для финансирования индустриализации. Деньги было решено взять из деревни. Коллективизация проводилась жесткими, часто насильственными методами. Сегодня индустриализация и коллективизация в СССР именуются Великим переломом.

Результатом неимоверных усилий Советского Союза стал гигантский рывок в развитии промышленности. С 1929 по 1940 год было построено 8,5 тыс. крупных предприятий. Среди них: Днепрогэс, Магнитогорский металлургический комбинат, Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Нижегородский автомобильный завод, Запорожсталь, Азовсталь, Уралмаш, Криворожский и Новолипецкий металлургические заводы и многое другое. В это время в основном была выполнена программа электрификации страны (ГОЭЛРО). Завершалась культурная революция.

Темпы роста промышленного производства были в три раза выше, чем в Российской империи в начале века. Это позволило СССР стать не только индустриальной державой, но и выйти в лидеры среди промышленно развитых стран.

Но наряду с вопросами экономического развития приходилось решать вопросы и защиты Отечества от проявлений внешней агрессии.

В 1929 году начался Советско-китайский конфликт. Это вооруженное столкновение было спровоцировано китайской стороной из-за совместного пользования Китайско-Восточной железной дорогой, которая была построена в конце XIX века Российской империей.

Начались провокации на границе СССР, КВЖД была захвачена, 200 граждан Советского Союза, обслуживающие дорогу, были арестованы. Для защиты от китайской агрессии была создана Особая Дальневосточная армия под командованием В. К. Блюхера, которая разгромила китайские войска, и по Хабаровскому протоколу восстановилось прежнее положение на КВЖД.

В 1938 году японские милитаристы провели проверку боеспособности Советского Союза в районе озера Хасан в Приморском крае. Три японские дивизии, кавалерийский полк и механизированная бригада сделали попытку вторгнуться на территорию СССР. 6–9 августа советские войска разгромили вторгшуюся японскую армию и восстановили границы в прежнем положении.

Наиболее масштабным стал вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол в 1939 году. Здесь началась боевая операция японских милитаристов против Монголии. Их целью был разгром противостоящей советской группировки. В ходе трехдневных боев японцы были отброшены на прежние позиции. Боевые действия продолжались до 15 сентября. В результате советско-монгольскими войсками были уничтожены японские подразделения, участвовавшие в боевых действиях.

В результате советско-монгольскими войсками были уничтожены японские подразделения, участвовавшие в боевых действиях.

О масштабности проведенных операций советских и монгольских войск говорит тот факт, что за эти бои 73 участника были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Многие командиры воинских частей, принимавших участие в этих боях, выросли в крупных военачальников и командиров. Г. К. Жуков стал Маршалом Советского Союза, И. И. Федюнинский – генералом армии, К. Н. Абрамов и Г. М. Штерн – генерал-полковниками.

4. Период мобилизационной модели экономики (1937–1953)

Этот период для страны можно назвать наиболее тяжелым. СССР продолжал наращивать темпы экономического развития. По-прежнему строились заводы, фабрики, гидроэлектростанции. Вместе с тем в это время обостряются противоречия внутри партии.

Усиление личной власти И. В. Сталина способствовало и усилению тоталитарного общества. Идеология формировала новое мышление и восприятие.

В в 1937 году начался период массовых репрессий. Практически без руководства осталась Красная Армия.

В этих условиях продолжалась активная работа по перевооружению армии, созданию новых образцов вооружения.

Правительство СССР понимало угрозу, исходящую от фашистской Германии, и принимало меры для создания коллективной безопасности в Европе. К сожалению, его усилия не нашли откликов у правительств европейских стран. Советский Союз был вынужден заключить пакт о ненападении с Германией, чтобы обезопасить, хотя бы на время, свои границы. В 1939 году Красная Армия совершила освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию. После распада Польши появились предпосылки для воссоединения западных земель Украины и Белоруссии, утраченных в ходе войны 1920 года. 17 сентября 1939 года Красная Армия перешла государственную границу и заняла утраченные территории. Боевых столкновений с польскими войсками не было. В ноябре 1939-го освобожденные от польского ига земли были приняты в состав нашего государства.

30 ноября 1939 года началась Советско-финская война. Поводом для войны стали многочисленные и безуспешные попытки заключения договора между СССР и Финляндией об обмене территориями. Этот обмен был жизненно необходим для обеспечения обороны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Отказывая, финская сторона стала устраивать провокации на границе. 30 ноября Красная Армия перешла границу и начала боевые действия. Война продолжалась более трех месяцев и показала слабые стороны подготовки Красной Армии. Не хватало современного оружия, теплой одежды и умелого руководства. Только 13 марта в Москве был подписан договор, по которому необходимые территории перешли Советскому Союзу. Решился вопрос защиты Ленинграда.

До июня 1941 года в стране принимались беспрецедентные меры подготовки к возможной войне с Германией. 22 июня 1941 года Германия и ее сателлиты внезапно напали на Советский Союз. Война стала для страны оборонительной и справедливой и получила название Великой Отечественной. Советская армия уничтожила фашистских агрессоров, освободила Советский Союз и сорвала планы по уничтожению нашего государства. Были освобождены народы Европы.

Были освобождены народы Европы.

Победа в этой войне была обеспечена беспримерным мужеством и стойкостью советского народа, проявившимися не только в регулярной армии, но и в партизанском движении, в тылу. Победе способствовал и высокий профессионализм советских военачальников.

Героями не рождаются – героями становятся. За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, 12 городов и одна крепость были удостоены звания Городов-героев.

Высокого звания Героя Советского Союза за годы войны были удостоены 11 тысяч 657 человек (из них 3051 посмертно), в том числе дважды Героя – 108 (из них 8 посмертно). Высокое звание получили 90 женщин (из них 49 посмертно). Полными кавалерами ордена Славы стал 2671 человек. В СССР они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

9 мая 1945 года была подписана капитуляция фашистской Германии, а уже 9 августа Советский Союз начал войну против империалистической Японии. Эта война была начата в соответствии с обязательствами, взятыми на себя СССР как союзником стран Западной коалиции. Советские войска разгромили Квантунскую армию. Освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курилы. Наша страна вернула себе ранее утраченные территории – Южный Сахалин и Курилы.

Эта война была начата в соответствии с обязательствами, взятыми на себя СССР как союзником стран Западной коалиции. Советские войска разгромили Квантунскую армию. Освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курилы. Наша страна вернула себе ранее утраченные территории – Южный Сахалин и Курилы.

Доблесть советских воинов в войне с Японией была высоко оценена: 308 тыс. человек, отличившихся в боях, были отмечены правительственными наградами. 87 человек удостоились высокого звания Героя Советского Союза, из них шестеро стали дважды Героями.

Цена победы была огромной. На полях сражений, в концлагерях, в блокадном Ленинграде, в тылу погибло около 27 миллионов советских людей. Было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень и сел, уничтожено огромное количество заводов, фабрик, шахт, многие километры железнодорожных путей.

Окончание Великой Отечественной войны поставило на повестку новые задачи, в первую очередь восстановление разрушенного хозяйства.

Усилия советских людей дали положительные результаты. Только за период первой послевоенной пятилетки объем промышленного и сельскохозяйственного производства по сравнению с 1940 годом вырос на

73 %, капитальные вложения – в три раза, производительность труда –

на 37 %, а произведенный национальный доход – на 64 %.

5. Период устойчивого развития и Перестройка (1953–1991)

Новый этап в жизни советского государства начинается со смертью И. В. Сталина в марте 1953 года. Этот период в развитии советской государственности характеризуется началом демократизации общества. Прекращаются репрессии, ликвидируется ГУЛАГ. Начинается процесс реабилитации невинно пострадавших.

Демократизация государственной жизни нашла отражение в мерах, направленных на повышение роли Советов, активизацию их деятельности и упрочение связей с народными массами.

В рассматриваемый период принимаются меры по повышению эффективности управления народным хозяйством. Происходят изменения в трудовом законодательстве, в направлении повышения материального и социального обеспечения граждан. Принимается план построения материально-технической базы коммунизма.

Происходят изменения в трудовом законодательстве, в направлении повышения материального и социального обеспечения граждан. Принимается план построения материально-технической базы коммунизма.

Активно развивается атомная энергетика и электроника. Первый человек отправлен в космос. Начинается освоение целинных и залежных земель, расширяется доля легкой промышленности.

Напряженности в международных отношениях способствует холодная война, начатая бывшими союзниками, против Советского Союза. Формируется лагерь социалистических стран, создается Варшавский договор.

В этот период страна втягивается в затяжную войну в Афганистане, которая продолжалась более десяти лет. Она началась в 1979 году и была вызвана

обязательствами нашей страны по советско-афганскому договору, а также объективной угрозой нашим границам. Военные действия стали и защитой советских стратегических интересов в этом регионе.

Трагическим итогом войны стали 13 835 погибших советских солдат. 86 солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.

86 солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.

К сожалению, эта война не принесла желанного мира на землю Афганистана. В 1992 году Демократическая Республика Афганистан была окончательно ликвидирована исламистами.

К середине 80-х годов нарастает напряженность в экономическом секторе, снижается уровень жизни населения, усиливается коррупция, ухудшается трудовая дисциплина.

Начинается период перестройки. Одной из ее задач стала попытка перевести централизованное планово-экономическое хозяйство на рыночную, товарно-денежную основу.

В это время появляются законы об индивидуальной трудовой деятельности.

Периоду способствует и кризис политической власти, вводятся элементы парламентаризма, и происходит разделение властей. Состоялся первый съезд народных депутатов.

6. Переходный период к рыночной экономике (1991 – настоящее время)

В 1990-х годах экономика СССР (РСФСР), а затем и России пережила глубокий спад, сопровождавшийся всплеском инфляции, снижением инвестиций, нарастанием внешнего долга, бартеризацией экономики, уменьшением доходов населения и многими другими негативными явлениями. В этот период проводился ряд экономических реформ, в том числе либерализация цен и внешней торговли, массовая приватизация.

В этот период проводился ряд экономических реформ, в том числе либерализация цен и внешней торговли, массовая приватизация.

Одним из результатов реформ стал переход экономики страны от плановой к рыночной. В 1990-е годы определился и рост разрыва в экономическом развитии регионов страны.

Итогом всех событий стали распад Советского Союза и создание целого ряда суверенных государств, объединившихся в формальный союз СНГ.

В новых условиях начались радикальные экономические реформы.

Заключение «Китайско-советского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи»

В первые годы после своего рождения Новый Китай установил дипломатические отношения с СССР, другими социалистическими странами и некоторыми дружественными странами. Китай публично заявил, что стоит на стороне социализма.

После установления китайско-советских дипломатических отношений важным вопросом, требующим скорейшего решения в китайско-советских отношениях, было то, как урегулировать 1945 Китайско-советский договор о дружбе и союзе, подписанный старым Китаем и Советским Союзом, чтобы заново изложить руководящие принципы и правовую основу для новых китайско-советских отношений в изменившейся ситуации. Во время своего визита в Советский Союз зимой 1949 года председатель Мао Цзэдун предложил Сталину подписать новый договор между двумя странами взамен устаревшего китайско-советского договора. На это советская сторона согласилась. Впоследствии премьер-министр Чжоу Эньлай возглавил китайскую правительственную делегацию в Советский Союз для переговоров. 14 февраля 1950, обе стороны подписали «Китайско-советский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» и другие соглашения. Министры иностранных дел двух стран обменялись тремя нотами, объявляющими недействительными советско-китайский договор о дружбе и союзе и другие соглашения, подписанные Советским правительством и гоминьдановским правительством Китая 14 августа 1945 года.

Во время своего визита в Советский Союз зимой 1949 года председатель Мао Цзэдун предложил Сталину подписать новый договор между двумя странами взамен устаревшего китайско-советского договора. На это советская сторона согласилась. Впоследствии премьер-министр Чжоу Эньлай возглавил китайскую правительственную делегацию в Советский Союз для переговоров. 14 февраля 1950, обе стороны подписали «Китайско-советский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» и другие соглашения. Министры иностранных дел двух стран обменялись тремя нотами, объявляющими недействительными советско-китайский договор о дружбе и союзе и другие соглашения, подписанные Советским правительством и гоминьдановским правительством Китая 14 августа 1945 года.

«Китайско-советский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» состоял из предисловия и шести статей и оставался в силе в течение тридцати лет. Его основное содержание заключается в следующем:

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются осуществлять совместно все необходимые меры, находящиеся в их компетенции, для предотвращения повторения агрессии и нарушения мира со стороны Японии или любого другого государства, которое могло бы прямо или косвенно присоединиться к Японии в актах агрессии.

Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет вступать в какой-либо союз, направленный против другой Стороны, или участвовать в какой-либо коалиции или в каких-либо действиях или мерах, направленных против другой Стороны.

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются консультироваться по всем важным международным вопросам, затрагивающим общие интересы Советского Союза и Китая, в целях укрепления мира и всеобщей безопасности.

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются в духе дружбы и сотрудничества и в соответствии с принципами равноправия, взаимных интересов, взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела другой Стороны развивать и укреплять экономические и культурные связи между Советским Союзом и Китаем, оказывать друг другу всемерную экономическую помощь и осуществлять необходимое экономическое сотрудничество.

В исторических условиях того времени «Китайско-советский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи», заключенный между Китаем и Советским Союзом, имел большое значение для обеспечения безопасности обеих сторон, поддержания мира на Дальнем Востоке и мира в целом, укрепляя дружбу между двумя народами и способствуя делу социалистического строительства двух стран.

Постсоветская пресса: долгий путь к свободе

Тридцать лет назад, в декабре этого года, Советский Союз распался, образовав 15 новых стран, и возлагали большие надежды на то, что многие из них примут демократию, включая гарантии свободы прессы. Тридцать лет спустя лишь горстка постсоветских государств оправдала ожидания в отношении свободных, независимых СМИ. Некоторые другие страны сохраняют строгий контроль над информацией в советском стиле, а свобода прессы продолжает снижаться в России, Беларуси и других странах. Но борьба продолжается при поддержке Запада. Мы поговорим с людьми, находящимися на переднем крае борьбы в Украине и Молдове, двух странах, где западная поддержка по-прежнему имеет решающее значение для независимых СМИ и журналистских расследований.

Присоединяйтесь к нам для разговора с Кориной Чепой , руководителем группы, директором проекта и региональным директором Internews в Молдове и Кыргызстане, и Олегом Хоменком , членом Совета директоров Глобальной сети журналистских расследований (GIJN), International Fact -Эксперт Checking Network и старший консультант по СМИ в Internews Network, модератором выступила

Корина Чепой имеет более чем 25-летний опыт работы в качестве эксперта в области СМИ, гражданского общества и коммуникаций. В настоящее время она руководит офисом Internews в Молдове, курируя проект MEDIA-M, финансируемый USAID и UKaid, а посольство США, OSF, Швеции и Нидерландов поддержали проекты, направленные на развитие СМИ и ОГО в Молдове, расширение деятельности по медиаграмотности и совершенствование законов о СМИ в Молдове.

Олег Хоменок является членом Совета директоров Глобальной сети журналистских расследований (GIJN), экспертом Международной сети проверки фактов и старшим медиа-консультантом Internews Network. В марте 2020 года избран членом Украинской комиссии по журналистской этике. Хоменок имеет более чем 25-летний опыт работы в журналистике, медиаобразовании и управлении проектами журналистских расследований и поддержки СМИ в постсоветской медиасреде. Он участвовал в создании и управлении проектами SCOOP по поддержке журналистских расследований в Украине, России и Беларуси с 2003 по 2017 год. За последнее десятилетие Хоменок провел десятки тренингов по методам и стратегиям журналистских расследований для журналистов-расследователей в Украине, России. , Беларусь, Молдова и другие страны Кавказа и Средней Азии. В качестве координатора отмеченного наградами сайта YanukovychLeaks.

Энн Купер имеет более чем 25-летний опыт работы в радио и печати. Она также работала исполнительным директором Комитета по защите журналистов до поступления на факультет Школы журналистики Колумбийского университета, откуда вышла на пенсию в 2019 году с должности почетного профессора профессиональной практики CBS. Голос Купера был хорошо известен слушателям Национального общественного радио как первого руководителя московского бюро NPR, освещавшего бурные события последних пяти лет советского коммунизма. Она продолжает писать об эпохе гласности, последующем упадке свободы прессы в России и глобальной медиа-стратегии России. Купер работал начальником бюро NPR в Йоханнесбурге 1992-1995, где ее освещение первых всеобщих выборов в Южной Африке помогло NPR завоевать серебряную эстафету duPont-Columbia за выдающиеся достижения в журналистике вещания.