200-летие победы в Отечественной войне 1812 года

С момента своего основания Российское историческое общество включилось в реализацию больших амбициозных проектов, связанных с крупнейшими, национально значимыми событиями нашего прошлого. Одним из первых стал юбилей Отечественной войны 1812 года.

Передача писем Наполеона в Государственный исторический музей

В год 200-летия победы над Наполеоном благородная традиция Императорского Русского исторического общества по сбору и публикации исторических документов была продолжена воссозданным Российским историческим обществом. 27 сентября 2012 г. Председатель РИО Сергей Нарышкин передал на хранение в Музей Отечественной войны 1812 года письма Наполеона I, адресованные военному министру Франции дивизионному генералу Анри Кларку.

Исторические документы были приобретены главой международного культурного фонда «Академия Арко» Ларисой Анисимовой и в год празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года стали частью экспозиции нового музея. Первое письмо датировано 5 августа 1812 года — в разгар Смоленского сражения. Второе письмо датировано 6 марта 1813 года. Исторические документы будут храниться в музее истории Отечественной войны 1812 года.

Первое письмо датировано 5 августа 1812 года — в разгар Смоленского сражения. Второе письмо датировано 6 марта 1813 года. Исторические документы будут храниться в музее истории Отечественной войны 1812 года.

Сергей Нарышкин отметил, насколько тесно связаны память об Отечественной войне 1812 года и история парламентаризма. «Сегодня мы мало вспоминаем, что масштабное празднование 100-летия победы в этой войне совпало с выборами в Четвертую Государственную Думу. Патриотический дух, настроение охватило всю страну, представителей всех сословий, национальностей, разных вероисповеданий. Это свидетельствует о том, насколько важна историческая память, уважение к прошлому», — отметил Председатель РИО.

По словам Сергея Нарышкина, созданное в этом году Российское историческое общество, продолжает благородную традицию по сбору и публикации исторических документов. «Сегодня музею передаётся два важных документа — письма Наполеона. Одно из них написано 5 августа 1812 года в разгар подготовки к Смоленскому сражению, а второе — 6 марта 1813 года. И отныне эти очень интересные исторические документы будут храниться в Музее Отечественной войны 1812 года».

И отныне эти очень интересные исторические документы будут храниться в Музее Отечественной войны 1812 года».

В рамках круглого стола, сопровождавшего церемонию передачи писем, выступили известные российские историки. Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что благодаря множеству усилий за короткий период был создан не просто музей, а достаточно крупный музейный центр, в том числе для проведения выставок и конференций. Директор Российского государственного военно-исторического архива Ирина Гаркуша в своем выступлении особо отметила актуальность поиска и анализа значения России в мировой истории, чтобы показать, насколько тесно вписана отечественная история в мировую.

Директор Российского государственного военно-исторического архива Ирина Гаркуша в своем выступлении особо отметила актуальность поиска и анализа значения России в мировой истории, чтобы показать, насколько тесно вписана отечественная история в мировую.

Международная конференция «Эпоха 1812 года в судьбах России и Европы»

Мероприятия года российской истории, организованные под эгидой Российского исторического общества, продолжились 8-9 октября 2012 г. в рамках Международной научной конференции «Эпоха 1812 года в судьбах России и Европы». Конференция собрала в Государственном историческом музее ведущих ученых из России, Белоруссии, Сербии, Франции и Англии.

Открывая конференцию, Председатель Государственной Думы, Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что «для Государственного исторического музея тема Отечественной войны 1812 года всегда была одной из приоритетных. Не случайно одним из важнейших событий года российской истории явилось открытие музея истории Отечественной войны 1812 года».

Говоря о важности преемственности поколений, Сергей Нарышкин обратил внимание на то, что «наши потомки, посещая музей войны 1812 года, будут судить не только об эпохе того времени, но и о культуре нынешних современников».

По словам Сергея Нарышкина, воссоздание Российского исторического общества в год 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года неслучайно, «мне это представляется даже символичным». Председатель Государственной Думы напомнил о дореволюционных традициях, которые были заложены Императорским историческим обществом, которое к 100-летнему юбилею Отечественной войны, издало в 1912 году несколько томов, посвященных политической и бытовой истории 1812 года.

В сентябре с.г. воссозданное Российское историческое общество передало музею истории Отечественной войны 1812 года два уникальных документа – два письма Наполеона Бонапарта военному министру Франции, датированные 1812 и 1813 годами. Причем одно из них, — подчеркнул Сергей Нарышкин, — написано Наполеоном 5 августа 1812 года, в те дни, когда шло сражение за Смоленск.

«В мировой истории не так много событий и периодов, которые по своему значению можно сравнить с 1812 годом. Происходившее тогда оказало огромное влияние на судьбы Европы и всего мира. Память о той войне играет огромную роль и в российской исторической культуре. На протяжении XIX и XX веков, а теперь – в новом XXI веке – российское общество всегда обращалось и обращается к событиям той эпохи.

Ведь на тот сравнительно короткий исторический период приходятся важнейшие моменты становления национального самосознания, без которых невозможно понять ни русскую историю, ни русскую литературу, ни русскую культуру», — сказал Председатель Российского исторического общества.

По словам Сергея Нарышкина, «это была жестокая и кровопролитная война, это был конфликт общеевропейского масштаба. Но он не оставил в памяти французов и россиян враждебности. Мы участвуем в большом количестве проектов: в экономике, науке, культуре; вместе отдаем дань памяти павших на полях сражений, воссоздаем историю тех далеких событий».

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил особый характер нынешней международной конференции, которая «проходит под эгидой Российского исторического общества».

Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов назвал конференцию «уникальной», отметив, что в ней принимают участие около ста ученых из России, Белоруссии, Сербии, Франции и Англии.

Интерес к теме войны 1812 года не ослабевает, заявил директор Института Российской истории РАН Юрий Петров, говоря о необходимости продолжать работу над изданием исторических монографий. Он также напомнил собравшимся, что «именно русские и русская армия внесла решающий вклад в разгром Наполеона».

Книга памяти офицеров Российской армии, убитых и раненых в Отечественной войне

Юбилею Отечественной войны 1812 года также посвящена изданная при поддержке Российского исторического общества «Книга памяти офицеров Российской армии, убитых и раненых в Отечественной войне». Книга была подготовлена издательством «Кучково поле» и представлена 25 декабря 2012 г. в Храме Христа Спасителя.

Книга была подготовлена издательством «Кучково поле» и представлена 25 декабря 2012 г. в Храме Христа Спасителя.

Выставка «Казаки в Париже в 1814 году» к 200-летию Отечественной войны 1812 года (из собрания Государственного исторического музея)

Выставка, созданная на основе собрания Исторического музея, посвящена теме «Казаки в Париже в 1814 году» и показывает завершающий этап наполеоновских войн — торжественный вход русских войск Париж 19 (31) марта 1814 года. Одним из первых через городские ворота прошел лейб-гвардии Казачий полк. Именно за ним во главе огромной свиты в Париж въехал император Александр I и другие европейские монархи.

Выставка вызвала большой интерес у посетителей. В 2012 году она экспонировалась в четырех региональных музеях Челябинска, Барнаула Иркутска и Екатеринбурга.

На выставке были представлены материалы об особой роли казаков в европейских военных походах 1812-1814 годов, их нравах и обычаях. Не случайно и сегодня для многих европейцев казаки стали ярким собирательным образом русского солдата вообще. Присутствие казачьих частей в значительной степени изменило ситуацию на театре военных действий и соотношение сил в кавалерии между противоборствующими сторонами на территории России, а потом и на завершающем этапе в заграничных походах 1813-1814 гг. Они активно участвовали в арьергардных боях, в летучих и партизанских армейских отрядах. Их боялись, ими восхищались. Они стали «удивлением Европы».

В Государственном Историческом музее хранится обширная коллекция материалов, связанных с этой темой. Это коллекция акварелей пражского художника Георга-Эммануэля Опица (1775-1841), которая дает весьма интересное представление о периоде пребывания казаков в Париже.

Яркая личность знаменитого генерала и атамана М.И. Платова, его популярность в Европе, как главы донских «летучих» полков, отражена в его портретах, созданных как европейскими, так и русскими художниками, в том числе лубочных. Интерес представляют серебряные ложки с гербом М.И. Платова.

На выставке были представлены оружие, мундиры, иконы, бытовые вещи, игры и развлечения казаков, – все это наглядно воссоздает образ казаков в Париже в 1814 году, которые даже «вошли в моду»: для художников они стали излюбленной темой для рисования, а в иностранных армиях стали создаваться подобные части «на казачий манер».

- Информация о материале

- Категория: Проекты

- Опубликовано: 27 ноября 2015

- Просмотров: 22100

Эпоха 1812 года в собрании Государственного музея А.С. Пушкина и в коллекции Александра Васильева

Александр Богатырев

Рубрика:

ВЫСТАВКИ

Номер журнала:

#2 2012 (35)

Эпоха 1812 года в собрании Государственного музея А.С. Пушкина и в коллекции Александра Васильева

Чему, чему свидетели мы были!

Игралища таинственной игры,

Металися смущенные народы;

И высились и падали цари;

И кровь людей то Славы, то Свободы,

То Гордости багрила алтари.

А. С. Пушкин

С. Пушкин

Государственный музей А.С. Пушкина стал одним из первых музеев, открывших празднование двухсотлетней годовщины войны 1812 года. Выставочный проект, созданный музеем, посвящен двухвековому юбилею ярчайшего события в Российской истории — Отечественной войны.

События эпохи 1812 года в жизни и творчестве А.С. Пушкина занимали особое место. Пора величайших потрясений стала для поэта одним из главных источников вдохновения и глубоких размышлений над судьбами человека, родины и мира. Целый ряд его поэтических и прозаических шедевров (от юношеского «Воспоминания в Царском Селе» до философского «Полководца») прямо или косвенно обращен к незабвенному для большинства российских граждан времени.

Круг его близких и знакомых во многом состоял из непосредственных участников героических кампаний Большой европейской войны 1812—1815.

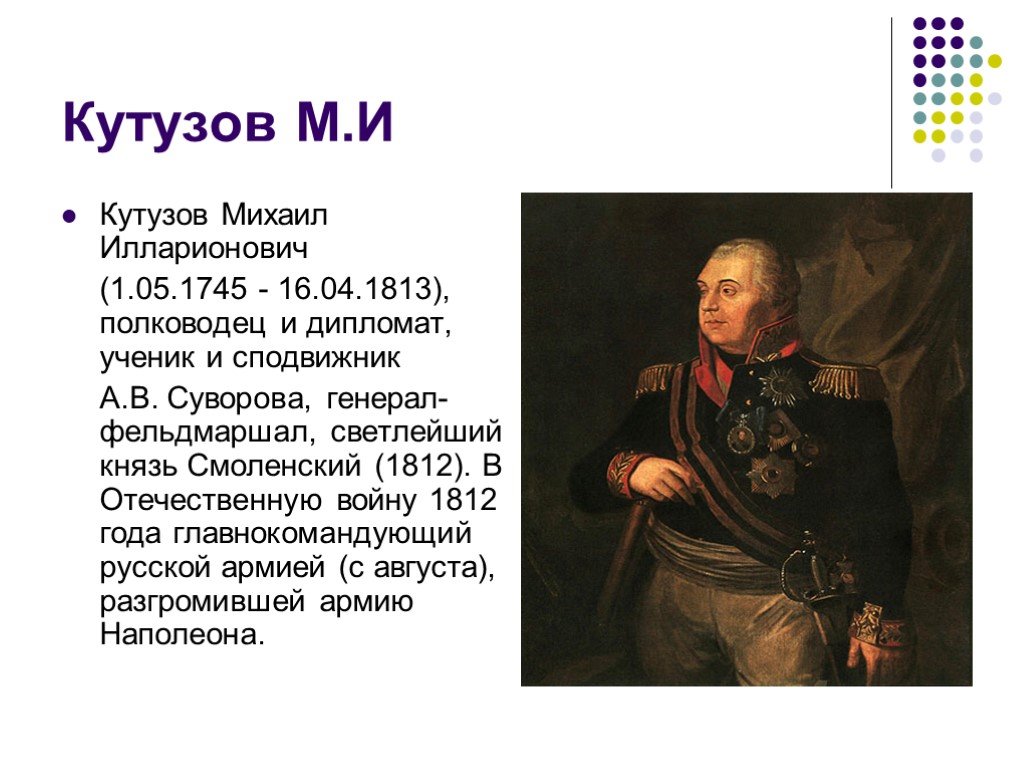

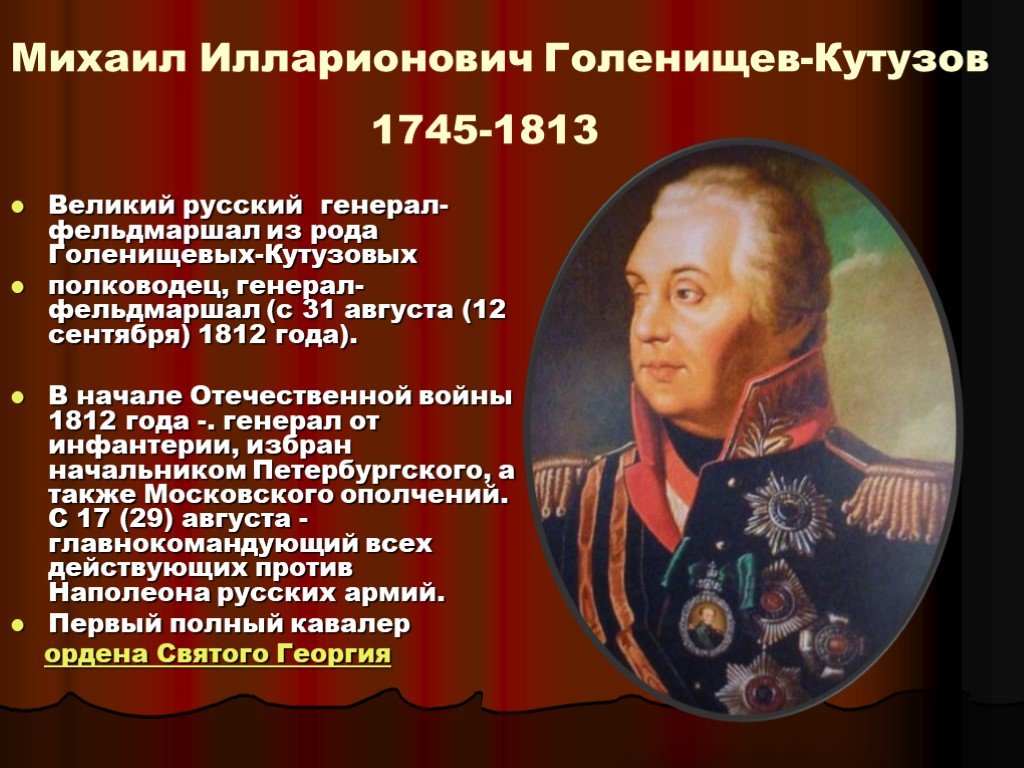

Родственники, друзья и литературные наставники Пушкина не остались в стороне от борьбы с армией Наполеона. Например, его родной отец Сергей Львович Пушкин в те роковые годы — военный чиновник; А. Х. Бенкендорф, формальный надзиратель за поэтом, — заслуженный боевой командир, а страстная почитательница поэта Е.М. Хитрово — дочь великого фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова.

Х. Бенкендорф, формальный надзиратель за поэтом, — заслуженный боевой командир, а страстная почитательница поэта Е.М. Хитрово — дочь великого фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова.

Другой современник Пушкина — поэт Петр Андреевич Вяземский — также участвовал в Отечественной войне с Наполеоном. Он вступил в народное ополчение и принимал участие в Бородинском сражении в чине поручика. На поле боя спас раненого генерала Алексея Николаевича Бахметева, за что получил орден Святого Владимира 4-й степени с бантом.

Денис Васильевич Давыдов участвовал в кампаниях против Наполеона еще в 1807 году. Широкой популярности он достиг к 1812 году как начальник партизанского отряда, организованного по его собственной инициативе. Партизанские действия оказались очень полезными для российской армии и нанесли большой ущерб французам: на Смоленской дороге Давыдову не раз удавалось перехватывать у врага военные припасы и продовольствие, а также переписку, наводя страх на французов и тем самым поднимая дух русских войск и общества. Все это Давыдов описывает в замечательной книге «Опыт теории партизанского действия».

Партизанские действия оказались очень полезными для российской армии и нанесли большой ущерб французам: на Смоленской дороге Давыдову не раз удавалось перехватывать у врага военные припасы и продовольствие, а также переписку, наводя страх на французов и тем самым поднимая дух русских войск и общества. Все это Давыдов описывает в замечательной книге «Опыт теории партизанского действия».

Неизменному пушкинскому доброжелателю Ф.Н. Глинке мы обязаны самим термином Отечественная война.

Личности императоров Наполеона и Александра I, военачальников М.И. Кутузова, М.Б. Барклая-де-Толли, других выдающихся и менее значимых исторических деятелей вызывали у Пушкина неподдельный интерес. Он сам всерьез подумывал о военной карьере, провожал и встречал русские полки, «завидуя тому, кто умирать шел мимо нас…».

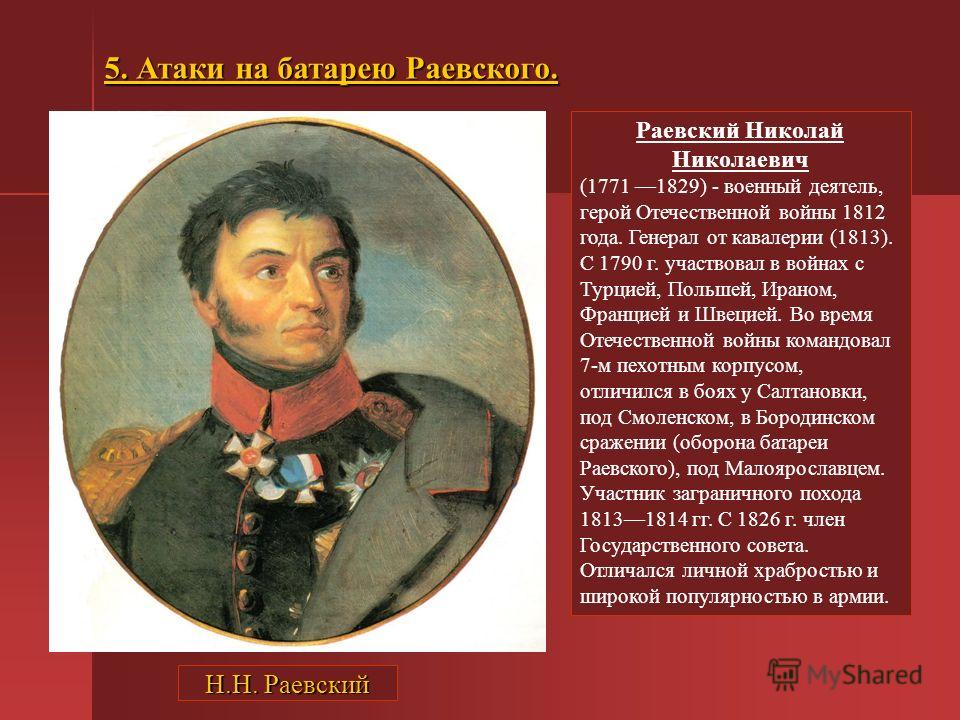

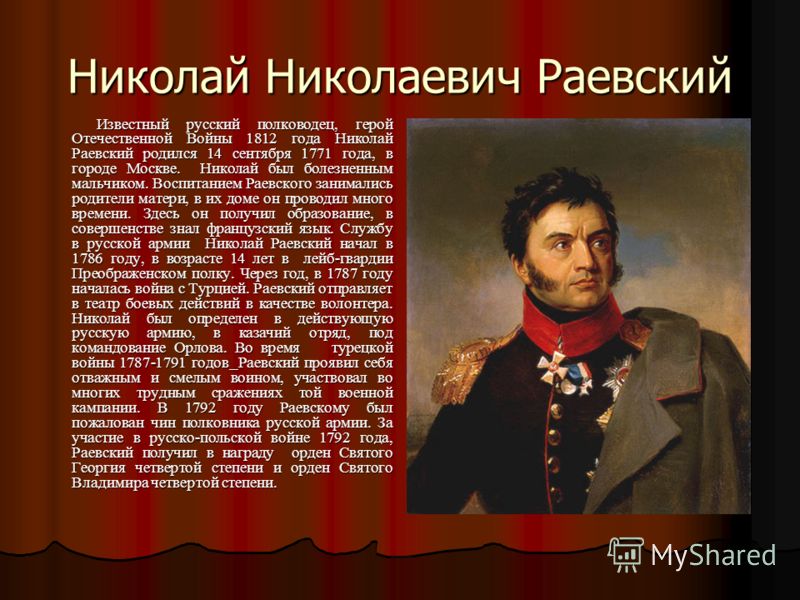

Соприкоснулся поэт и с легендарными генералами русской армии: А.П. Ермоловым, Н.Н. Раевским и М.С. Воронцовым. Совершив путешествие по Крыму и Кавказу с Раевским, он писал: «Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою <.

Благодарных потомков объединяет с Пушкиным скорбь за поруганные святыни, гордость за невиданные подвиги и безусловность нравственной победы над сильнейшим неприятелем.

Выставка «Время славы и восторга!» — дань памяти предкам, ретроспективный взгляд-воспоминание на эту героическую эпоху, исключительную по напряжению всех человеческих сил и эмоциональному накалу в неразрывной взаимосвязи мирной и военной повседневности.

Основу экспозиции выставки составляют произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, мебели, книг и периодических изданий из собрания Государственного музея А.С. Пушкина, раскрывающие принципиальные культурно-исторические аспекты этой неисчерпаемой темы.

В выставочных залах, предваренных пушкинскими строками-девизами, возникает калейдоскоп событий, насыщенный предметами и фактами. Лаконичный и жесткий военный поток, исчезая за «поворотом истории», притормаживается условно намеченными интерьерами с выхваченными из сумрака или, напротив, приглушенными лицами знакомых и анонимных персонажей. Изменчивая, эфемерная мода с ее силуэтами, аксессуарами и милыми безделицами; размеренный обывательский образ жизни с балами, обедами и развлечениями, как бы независимый от страны пребывания, приглашает к созерцанию, ненавязчиво предвещая неминуемую «грозу двенадцатого года».

Лаконичный и жесткий военный поток, исчезая за «поворотом истории», притормаживается условно намеченными интерьерами с выхваченными из сумрака или, напротив, приглушенными лицами знакомых и анонимных персонажей. Изменчивая, эфемерная мода с ее силуэтами, аксессуарами и милыми безделицами; размеренный обывательский образ жизни с балами, обедами и развлечениями, как бы независимый от страны пребывания, приглашает к созерцанию, ненавязчиво предвещая неминуемую «грозу двенадцатого года».

Тогда гроза двенадцатого года

Еще спала. Еще Наполеон

Не испытал великого народа –

Еще грозил и колебался он.

А.С. Пушкин

Вначале экспозиции звучит тема европейского Просвещения как идейной основы Великой французской революции, ее дополняет портретный ряд, в котором представлены видные деятели эпохи.

Это Шарль-Луи де Секонд, барон Ля Брэд и де Монтескье — французский писатель, правовед и философ. Наряду с ним представлен Жан-Жак Руссо, разработавший прямую форму правления народа государством — прямую демократию. В его главных философских произведениях изложены общественные и политические идеалы. Впервые в политической философии он попытался объяснить причины социального неравенства и его виды, осмыслить договорный способ происхождения государства.

В его главных философских произведениях изложены общественные и политические идеалы. Впервые в политической философии он попытался объяснить причины социального неравенства и его виды, осмыслить договорный способ происхождения государства.

Это мадам де Сталь — знаменитая французская писательница. В начале Французской революции ее парижский салон — средоточие культурной и интеллектуальной жизни — был одним из самых блестящих в Париже. Пользуясь своим влиянием, она спасала многих от гильотины, но вынуждена была сама бежать от террора в Англию, а затем в Швейцарию.

Отдельный блок описывает события Великой французской революции. 12 июля 1789 произошли столкновения между народом и войсками в Париже; 13 июля над Парижем загудел набат. Одним из центральных эпизодов Великой французской революции стал штурм крепости-тюрьмы Бастилия. Утром 14 июля в Доме Инвалидов было захвачено 12 пушек, 32 тысячи ружей и порох к ним. Толпы народа, вооружённые кто ружьями, а кто пиками, молотами, топорами или дубинами, наводнили улицы, прилежащие к Бастилии — военной крепости и главной политической тюрьме Парижа. Офицеры стоявших в Париже полков уже не рассчитывали на своих солдат. Сообщение с Версалем было прервано. Крепостные орудия стреляли по народу. Захваченные восставшими пушки были наведены на цитадель; гарнизон прекратил бессмысленное сопротивление и сдался. Эти события представлены на офортах Дюплесси-Берто «Народ охраняет Париж в ночь с 12 на 13 июля 1789 года» и «Взятие Бастилии 14 июля 1789 года».

Офицеры стоявших в Париже полков уже не рассчитывали на своих солдат. Сообщение с Версалем было прервано. Крепостные орудия стреляли по народу. Захваченные восставшими пушки были наведены на цитадель; гарнизон прекратил бессмысленное сопротивление и сдался. Эти события представлены на офортах Дюплесси-Берто «Народ охраняет Париж в ночь с 12 на 13 июля 1789 года» и «Взятие Бастилии 14 июля 1789 года».

На гравюре «Трагический конец Людовика XVI 21 января 1793 года» 1793 года, а также на гравюре Дюплесси-Берто «Мария-Антуанетта. Арест королевы 21 июня 1791 года» изображены роковые события в королевской семье.

Революция повлекла череду коалиционных войн, которые вела Французская республика (впоследствии империя), на пути которой встала Россия. Походы Бонапарта представлены на изображениях: «Сражение при Миллезимо 14 апреля 1796 года», «Сражение при Кастильоне 3 августа 1796 года», «Восстание в Павии 26 мая 1796 года», «Аркольское сражение» с оригиналов Верне. На офорте «Бонапарт, дарующий Франции мир» работы Москетти с оригинала Моретти — аллегорическое посвящение заключению генералом Бонапартом мира с Австрийской империей в октябре 1797 в Кампо-Формио. Договор завершил успешную для Французской республики войну и оформил выход Австрии из первой антифранцузской коалиции. В декабре 1797 Наполеон Бонапарт прибыл в Париж, где был триумфально встречен Директорией в полном составе в Люксембургском дворце. Несметная толпа народа приветствовала прославленного генерала.

Договор завершил успешную для Французской республики войну и оформил выход Австрии из первой антифранцузской коалиции. В декабре 1797 Наполеон Бонапарт прибыл в Париж, где был триумфально встречен Директорией в полном составе в Люксембургском дворце. Несметная толпа народа приветствовала прославленного генерала.

На выставке представлена иконография выдающихся исторических личностей эпохи конца XVIII века: «Павел I» работы Клаубера с оригинала Вуаля; «Суворов» работы Компаретти; князь Александр Борисович Куракин; граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Тягостным поражениям при Аустерлице и Фридланде, Тильзитскому миру и вынужденной «дружбе» соперников — Александра I и Наполеона — посвящены акватинта «Примирение на Немане 25 июня 1807» братьев Хеншель и гравюра «Встреча на Немане императоров Александра I и Наполеона I у Тильзита 25 июня 1807 года» работы Дебюкура с оригинала Верне.

На выставке широко представлены не только военные события, но и мирная повседневность. Ее образ заметен в приметах столичной и провинциальной жизни держав-соперниц; в «московском доме» и в «модном магазине», на «бальном паркете» и на «народном гулянии».

Многочисленные «модные картинки» с изображениями модных платьев и головных уборов, обуви и аксессуаров, а также любезно предоставленные Александром Васильевым костюмы дают возможность представить образ населения давно ушедшей эпохи. Костюмы с прекрасно выполненными инсталляциями помещены в ниши, воссозданные интерьеры погружают посетителя в светскую жизнь предвоенных лет. Даже мебель — будь то стиль эпохи высокого классицизма или ампир — напрямую связана с военными достижениями и по-своему отражает их.

Театр представлен изображениями Большого театра в Москве и в Санкт-Петербурге, а также портретом актрисы Екатерины Семеновой работы Уткина с оригинала Ореста Кипренского. С февраля 1803 года Семенова играла роли первых героинь на сцене Александринского театра. Необыкновенно красивая, она отличалась классическими чертами лица и гибким контральтовым голосом. Ее дарование особенно ярко проявилось в ставших популярными романтических драмах В.А. Озерова.

Противопоставляя талант петербургской актрисы игре знаменитой м-ль Жорж, А. С. Пушкин писал: «Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой — и, может быть, только об ней. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновенья — все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Семенова не имеет соперницы; пристрастные толки и минутные жертвы, принесенные новости, прекратились; она осталась единодержавною царицей трагической сцены».

С. Пушкин писал: «Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой — и, может быть, только об ней. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновенья — все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Семенова не имеет соперницы; пристрастные толки и минутные жертвы, принесенные новости, прекратились; она осталась единодержавною царицей трагической сцены».

Тема французского театра раскрыта гравированными портретами французских актеров и актрис. Во время Эрфуртского свидания Наполеона с Александром I в 1808 труппа «Комеди Франсез» давала гастроли для участников конгресса. Франсуа Жозеф Тальма, выдающийся французский актер, реформатор театрального искусства, обратился к царю со словами из пьесы: «Дружба великого человека есть дар богов». Царь встал, галантно указав на Бонапарта, и они обнялись под гром аплодисментов. Тальма был одним из любимейших Наполеоном актеров, император неоднократно приглашал его для изучения постановочных поз, тем более что современники отмечали значительное внешнее сходство между ними.

Царь встал, галантно указав на Бонапарта, и они обнялись под гром аплодисментов. Тальма был одним из любимейших Наполеоном актеров, император неоднократно приглашал его для изучения постановочных поз, тем более что современники отмечали значительное внешнее сходство между ними.

Известная французская актриса мадемуазель Марс также играла на сцене во время Эрфуртского конгресса, создавая культурный антураж для встреч Наполеона с Александром I.

Пользовалась благосклонностью Наполеона и мадемуазель Жорж — знаменитая французская трагическая актриса, отличавшаяся прекрасными внешними данными; ее протяжная и певучая дикция как нельзя лучше соответствовала характеру классических трагедий. Она дебютировала в 1802 на сцене «Комеди Франсэз» в пьесе Расина «Ифигения в Авлиде». Жорж приехала в Санкт-Петербург весной 1808 вскоре после заключения Тильзитского мира вместе с другими французскими актерами и с успехом выступала в классическом репертуаре, соперничая с русской актрисой Екатериной Семеновой: обе играли одни и те же роли на родном языке.

Графическими произведениями представлены бытовые и жанровые сцены — французские («Сад и дворец Эвре в Париже, принадлежащие маркизе де Помпадур», «Дворец Тюильри и королевский мост в Париже», «Бал-маскарад. Празднование рождения дофина в Парижской ратуше 23 января 1782 года», «Вечерняя прогулка», «Представление цирка Франкони») и российские («Зимняя карета», «Игра в бабки», «Катание с ледяных гор», «Рынок замороженных припасов», «Танец «Голубец», «Качели» Аткинсона, «Ледяные горы на Иртыше при Тобольске» и «Россиянки» Корнеева).

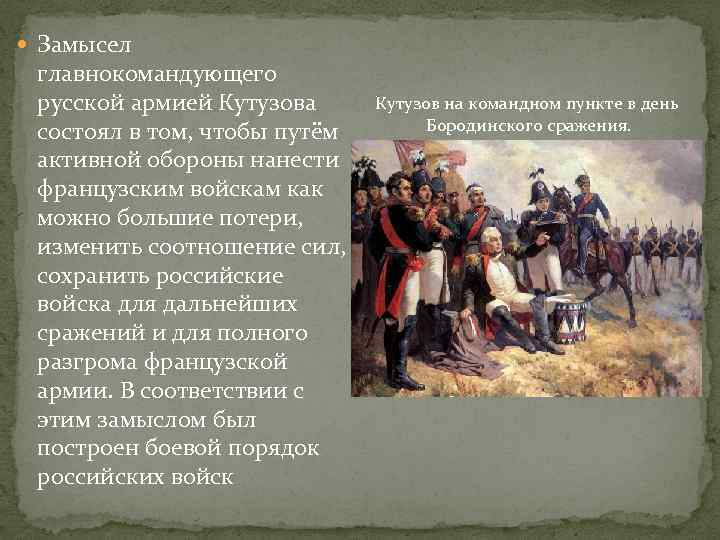

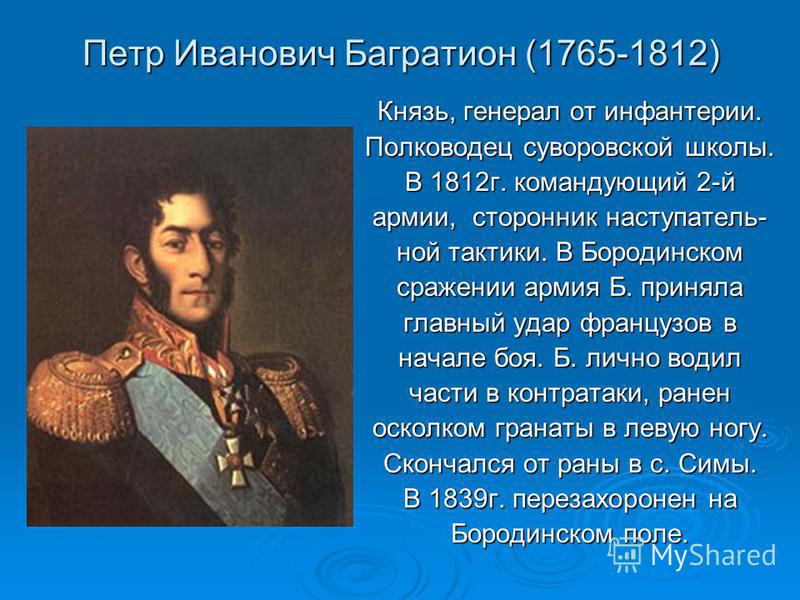

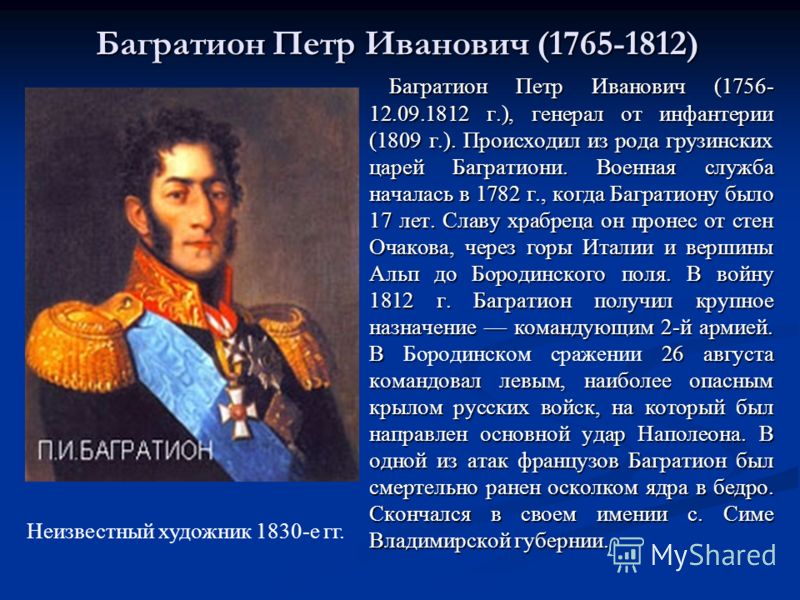

Продолжение экспозиции полностью посвящено событиям Отечественной войны: вторжению Великой армии, сражению за Смоленск, Бородинской битве, пожару Москвы и изгнанию неприятеля. На первом плане — главнокомандующий М.И. Кутузов, «сей идол северных дружин», генералы М.Б. Барклай де Толли, П.И. Багратион, М.И. Платов, лихие партизаны с неустрашимым «черным капитаном» Денисом Давыдовым. Стоит отметить два офорта Соломона Карделли с оригинала Александра Орловского: это конные портреты М. И. Голенищева-Кутузова и М.И. Платова.

И. Голенищева-Кутузова и М.И. Платова.

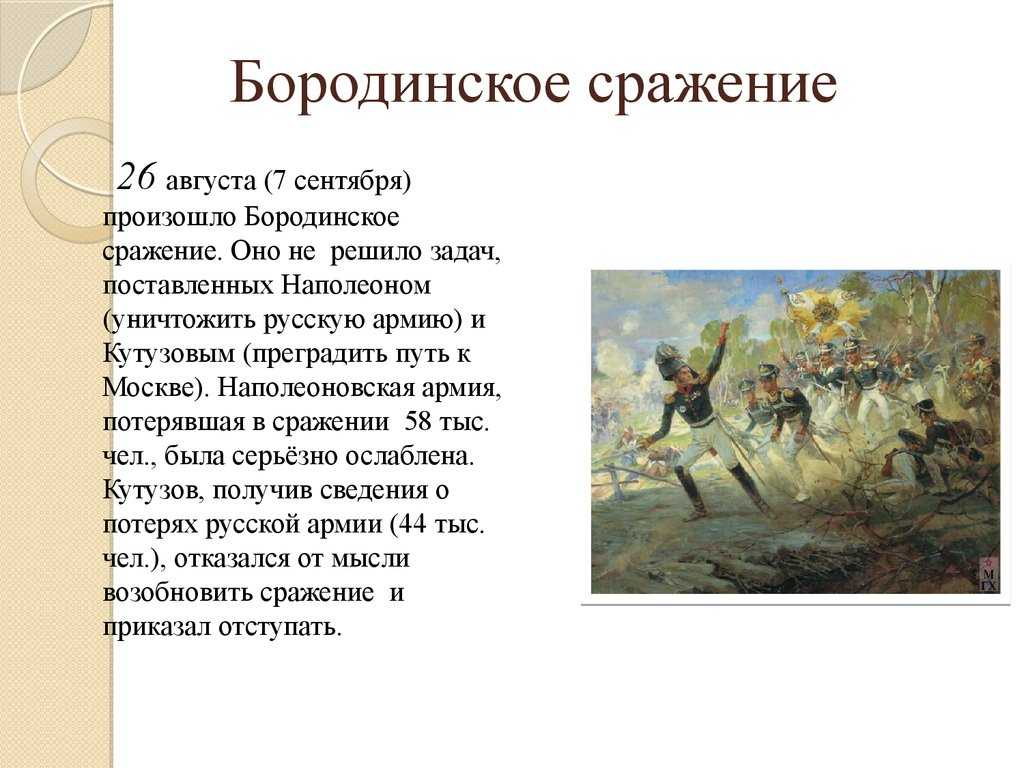

В ряду многочисленных батальных сцен, рисованных Доменико Скотти и гравированных Сергеем Федоровым, особого внимания заслуживают две: при Бородине и Тарутине. «Сражение при Бородине 26 августа 1812 года» — асимметричная композиция горизонтального формата с четким делением на планы. Слева русские солдаты штыками теснят французов, один из которых в беспомощной позе, полулежа, замахивается саблей. Справа на ближнем плане опрокинутая навзничь лошадь и два убитых офицера. Их повернутые вниз лица вносят трагическую ноту; основной план — более спокойный. Слева из-за холма на втором плане выезжает Кутузов в сопровождении свиты. Впереди и в центре композиции генерал Барклай де Толли верхом.

Инициатором издания серии «Коллекция двенадцати гравированных картин, представляющих следствие достопамятнейших побед, одержанных над неприятелем в 1812 году» является Доменико Скотти (1780 —1825) — исторический живописец, работавший до войны преимущественно в Москве. Карделли был привлечен для руководства переводом в офорт рисунков Скотти, поскольку был известен в издательских кругах Петербурга как гравер, работы которого продавались и рекламировались книгопродавцами Глазуновым, Заикиным, Ступиным. Можно сказать, что он монополизировал в послевоенном Петербурге гравирование портретов героев 1812 года. Серия состоит из двенадцати офортов, исполненных И. Беггровым и С.Федоровым «под смотрением» С. Карделли по рисункам Д. Скотти. С точки зрения техники гравирования листы этой серии не отличаются тщательностью и изяществом исполнения. Более того, гравюры производят даже несколько архаичное впечатление, но вместе с тем им нельзя отказать в художественной выразительности.

Карделли был привлечен для руководства переводом в офорт рисунков Скотти, поскольку был известен в издательских кругах Петербурга как гравер, работы которого продавались и рекламировались книгопродавцами Глазуновым, Заикиным, Ступиным. Можно сказать, что он монополизировал в послевоенном Петербурге гравирование портретов героев 1812 года. Серия состоит из двенадцати офортов, исполненных И. Беггровым и С.Федоровым «под смотрением» С. Карделли по рисункам Д. Скотти. С точки зрения техники гравирования листы этой серии не отличаются тщательностью и изяществом исполнения. Более того, гравюры производят даже несколько архаичное впечатление, но вместе с тем им нельзя отказать в художественной выразительности.

Следующая композиция — «Победа при Тарутине над Мюратом, Королем Неаполитанским 6 октября 1812 года», в центре которой на фоне клубов дыма изображен фельдмаршал Кутузов в сопровождении генерала барона Бенигсена. Обернувшись, Кутузов разговаривает с графом Орловым-Денисовым и графом Остерманом, изображенными слева. Отмечен также и подвиг простого народа в гравюре «Схватка русского крестьянина с французскими солдатами» работы И.Ф. Тупылева.

Отмечен также и подвиг простого народа в гравюре «Схватка русского крестьянина с французскими солдатами» работы И.Ф. Тупылева.

Участник войны Ф.Н. Глинка писал о самоотверженности русского народа в дневнике 1812 года: «… Война народная час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие села возжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оборонительные оружия, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются!.. Сегодня крестьяне Гжатского уезда, деревень князя Голицына, вытесненные из одних засек, переходили в другие, соседние леса через то селение, где была главная квартира. Тут перевязывали многих раненых. Один 14-летний мальчик, имевший насквозь простреленную ногу, шел пешком и не жаловался. Перевязку вытерпел он с большим мужеством. Две молодые крестьянские девки ранены были в руки. Одна бросилась на помощь к деду своему, другая убила древесным суком француза, поранившего ее мать. Многие имели простреленные шапки, полы и лапти. Вот почтенные поселяне войны! Они горько жаловались, что бывший управитель-поляк отобрал у них всякое оружие при приближении французов. Долго ли русские будут поручать детей своих французам, а крестьян — полякам и прочим пришельцам?..»

Вот почтенные поселяне войны! Они горько жаловались, что бывший управитель-поляк отобрал у них всякое оружие при приближении французов. Долго ли русские будут поручать детей своих французам, а крестьян — полякам и прочим пришельцам?..»

Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы…

И нашей кровью искупили

Европы вольность, честь и мир…

А.С. Пушкин

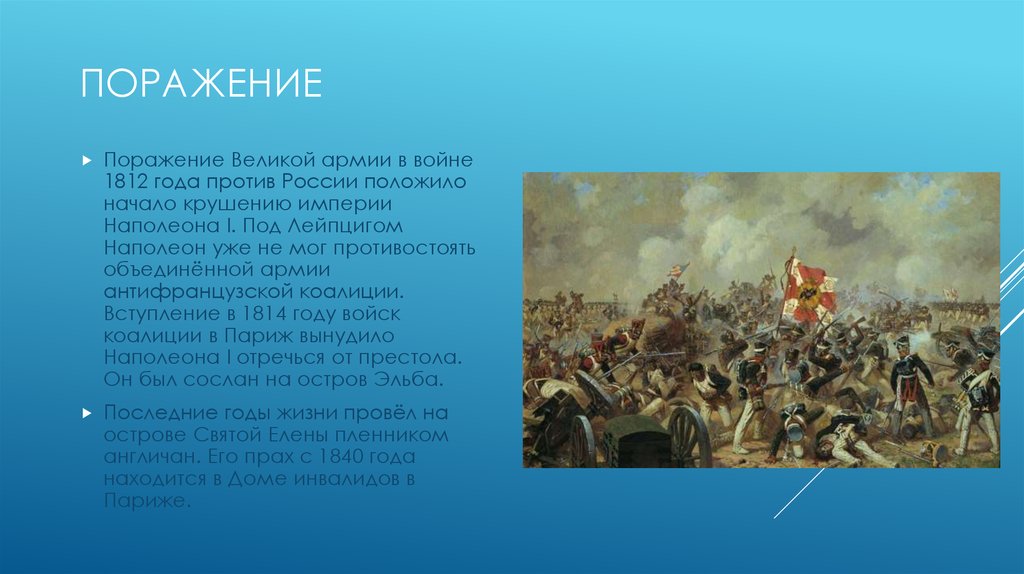

Тема заграничного похода 1813—1814 и освобождения Европы от наполеоновского владычества раскрывается на примере сражения при Кульме и Лейпциге. Торжественное вступление в Париж отражено в акварели Малека «Вступление союзных войск в Париж 19 марта 1814». Русские в Париже — также содержательный и важный аспект «вооруженного путешествия» из одной столицы в другую.

Яркую краску добавляют общей картине популярные тогда карикатуры.

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью двенадцатого года.

А.С. Пушкин

На выставке освещается и тема последствий ужасной и продолжительной войны — передел Европы между победителями на Венском конгрессе 1814—1815, отчаянная попытка Наполеона вернуться к власти, его разгром в битве при Ватерлоо и заточение на острове Святой Елены.

Здесь же звучит пушкинская нота возвращения на Родину, с лиризмом и мягкой иронией возникающая в повести «Метель»: русская усадьба, любимые люди, долгожданная встреча.

Интерьер Военной галереи украшен строгими портретами-гравюрами героев, исполненных с подлинников из Зимнего дворца. Военная галерея Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге состоит из 332 портретов русских генералов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Портреты написаны Джорджем Доу и его ассистентами А.В. Поляковым и В.А. Голике.

В 1830-х годах здесь были также помещены большие конные портреты Александра I и его союзников — короля прусского Фридриха-Вильгельма III и императора австрийского Франца I.

В советское время галерею дополнили четырьмя портретами дворцовых гренадер кисти Дж. Доу, а позднее двумя батальными полотнами Петера фон Гесса — «Бородинское сражение» и «Отступление французов через реку Березину».

Доу, а позднее двумя батальными полотнами Петера фон Гесса — «Бородинское сражение» и «Отступление французов через реку Березину».

Зал галереи был спроектирован архитектором К. Росси и строился с июня по ноябрь 1826; потолок с тремя световыми фонарями расписан по эскизам Дж. Скотти. После пожара 1837 галерея реконструирована по чертежам В.П. Стасова. Торжественная церемония открытия состоялась 25 декабря. Многие портреты еще не были написаны к открытию и на стенах размещались только затянутые зеленым репсом рамы с именными табличками. По мере создания портретов они размещались на своих местах. Большинство картин писалось с натуры, а для уже погибших или умерших персонажей использовались портреты, написанные ранее. Однако изображений тринадцати героев войны 1812 года так и не нашли; эти места остались затянутыми зеленым шелком. Условием размещения портрета было участие в боевых действиях против наполеоновских войск в 1812—1814 годах в генеральском чине либо произведение в генералы вскоре после окончания войны за отличия, проявленные в боях.

А. С. Пушкин неоднократно посещал Военную галерею Зимнего дворца в 1834—1836, описав свои впечатления в знаменитом стихотворении «Полководец», посвященном Барклаю де Толли. Армейские типажи Александровского царствования, мемориальные сооружения в честь победы занимают одно из почетных мест в экспозиции.

Уже упоминавшиеся товарищи Пушкина по перу представлены в уникальных изданиях сочинений, к ним присоединились знаменитые Г.Р. Державин и И.А. Крылов вместе с не менее прославленной кавалерист-девицей Н.А. Дуровой.

Сам же Александр Сергеевич воспроизведен на трогательном портрете, приуроченном ко времени Первой мировой войны 1914—1918, называемой в официальных кругах «2-й Отечественной», рядом с аналогичным по стилю портретом М.Ю. Лермонтова.

Заключительный аккорд экспозиции — кадры празднования 100-летней годовщины на Бородинском поле 1912 года и современных реконструкций сражения начала 2000-х.

Выставка «Время славы и восторга!» дает возможность познакомиться с бесценными реликвиями из собраний музея А. С. Пушкина и частных коллекций.

С. Пушкина и частных коллекций.

Среди них наибольший интерес представляют портреты Д.Д. Шепелева кисти известного венгерского художника эпохи романтизма Я. Ромбауэра; М.Б. Барклая де Толли работы неизвестного русского мастера с оригинала К.А. Зенфа; один из редких натурных портретов поэта-партизана Д.В. Давыдова; выполненное выдающимся мастером В.И. Гау уникальное изображение Н.А. Дуровой.

Среди миниатюр особенно привлекательны образы участников войны генералов А.А. Бахметева (художник Э.-П. Мартен) и кавалера ордена Почетного легиона Г.Г. Смиттена, а также мемориальный портрет княжны В.Ф. Вяземской, исполненный А. Молинари и уцелевший во время Бородинского сражения. Музей располагает также копией картины В.В. Верещагина «В Кремле — пожар!» из популярной военной серии, местонахождение оригинала которой до сих пор не установлено.

Среди выполненных в технике эстампа произведений следует выделить конные портреты военачальников работы А.О. Орловского, ранние портреты Александра I и Наполеона, литографированные листы со сценами похода непосредственных участников русской кампании А. Адама и Х.В. Фабер дю Фора, цветные гравюры И.Л. Ругендаса, сатирические французские офорты о «русских в Париже».

Адама и Х.В. Фабер дю Фора, цветные гравюры И.Л. Ругендаса, сатирические французские офорты о «русских в Париже».

Стекло, бронза, фарфор, часы и костюмы создают настроение праздничной торжественности или лирической сдержанности, являясь самоценными и оригинальными памятниками.

Книжные редкости облагораживают и придают дополнительную достоверность экспозиционному пространству.

Деятельным соавтором проекта явился известный историк моды и коллекционер А.А. Васильев — обладатель одного из самых крупных частных собраний костюмов, постоянно пополняемого и выставляемого на престижных площадках по всему миру. Так в данной экспозиции оказались платья и спенсеры, бальные туфли и платки, сумочки и бисерная вышивка, миниатюрная живопись и табакерки, гребни и типажные портреты.

Особая признательность доброму другу Музея — собирателю старины А.Л. Кусакину, любезно предоставившему графические раритеты эпохи (при участии А.И. Ниловского), а также И.С. Мишаниной за изумительные детали дамских нарядов той элегантной поры.

Отдельная благодарность — представителям Международной военно-исторической ассоциации (президент А.М. Валькович), чьи одновременно строгие и величественные мундиры придают выставке особую торжественную атмосферу.

Вернуться назад

Теги:

Гентский договор | США-Великобритания [1814]

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы изучаем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Факты и сопутствующий контент

Викторины

- 41 вопрос из самых популярных викторин по всемирной истории Britannica

Война 1812 г.

Война 1812 г.

1812–1815

«Морское сражение 1812 г.». Вторая война Америки с Великобританией происходила на море и на суше с 1812 по 1815 год. Картина Родольфо Клаудуса. Коллекция произведений искусства ВМФ, 04.03.2003.

18 июня 1812 года Соединенные Штаты официально объявили войну Великобритании из-за непрекращающихся попыток этой страны ограничить торговлю в открытом море, впечатления Королевского флота на американских моряков и желания Соединенных Штатов расширить территорию. Во время войны 1812 года боевые действия на суше и на море велись на нескольких театрах военных действий, включая Старый Северо-Запад (Огайо, Иллинойс, Индиана, Мичиган, Висконсин и Верхняя Канада), вдоль речных коридоров Ниагары, Св. Лаврентия и озера Шамплейн-Ришелье, вдоль побережья штата Мэн, в Чесапикском заливе, на побережье Мексиканского залива и в открытом море. В первые несколько лет войны, в отличие от неудач, испытанных сухопутными войсками США, ВМС США одержали заметные победы в Атлантике и на Великих озерах, в то время как Великобритания была вынуждена сосредоточить свои усилия на продолжающейся войне с Францией. Однако, когда в апреле 1814 года армия французского императора Наполеона Бонапарта потерпела поражение, Великобритания обратила все свое внимание на Соединенные Штаты. 24 августа 1814 года, после поражения американских войск в битве при Бладенсбурге, британские войска вошли в Вашингтон, округ Колумбия. Там они подожгли несколько правительственных зданий, в том числе Капитолий и Белый дом. Коммодор Томас Тинги , комендант Вашингтонской военно-морской верфи , увидел дым, поднимающийся над Капитолием, и приказал сжечь стратегически ценную верфь, чтобы она не попала в руки врага.

Однако, когда в апреле 1814 года армия французского императора Наполеона Бонапарта потерпела поражение, Великобритания обратила все свое внимание на Соединенные Штаты. 24 августа 1814 года, после поражения американских войск в битве при Бладенсбурге, британские войска вошли в Вашингтон, округ Колумбия. Там они подожгли несколько правительственных зданий, в том числе Капитолий и Белый дом. Коммодор Томас Тинги , комендант Вашингтонской военно-морской верфи , увидел дым, поднимающийся над Капитолием, и приказал сжечь стратегически ценную верфь, чтобы она не попала в руки врага.

Хотя эскадра ВМС США нанесла сокрушительный удар по британской флотилии на озере Шамплейн во время битвы при Платтсбурге, штат Нью-Йорк, 6–10 сентября, судьба Америки оставалась неопределенной, поскольку британцы нацелились на жизненно важный морской порт Балтимор, штат Мэриленд — третий -крупнейший американский город того времени. 13 сентября 1814 года британские военные корабли начали 25-часовую бомбардировку Форт МакГенри . Однако, столкнувшись с решительным сопротивлением США, на следующий день британские военные корабли начали отход из Чесапикского залива.

Однако, столкнувшись с решительным сопротивлением США, на следующий день британские военные корабли начали отход из Чесапикского залива.

Тем временем в Генте (современная Бельгия) продолжались мирные переговоры, первоначально начатые в августе того же года. 24 декабря 1814 г. делегаты обеих стран подписали Гентский договор и ратифицировали Сенат США в феврале 1815 г. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не потеряли территорию и не отказались от каких-либо прав. Коренные народы, многие из которых встали на сторону британцев, не смогли вернуть утраченные территории и продолжали сталкиваться с дополнительной потерей земель из-за поселенцев, расширяющихся на запад. Британцы не пошли на уступки в морских вопросах и сохранили за собой Канаду. Однако Соединенные Штаты отстояли свой суверенитет и заслужили международное уважение за то, что сразились с могущественной Британской империей до стратегической ничьей. Поскольку слухи о договоре медленно доходили до Северной Америки, после подписания договора произошло несколько наземных сражений (в частности, битва при Новом Орлеане в январе). Последнее военно-морское сражение войны (захват британского торгового судна военным шлюпом USS Peacock у берегов Явы) произошло только 30 июня.

Последнее военно-морское сражение войны (захват британского торгового судна военным шлюпом USS Peacock у берегов Явы) произошло только 30 июня.

*****

Значительные военно-морские сражения и связанные с ними наземные операции

« Конституция против HMS Java ». Американский фрегат разгромил британский корабль в ожесточенном трехчасовом бою 29 декабря 1812 года. Картина Антона Отто Фишера. Коллекция произведений искусства ВМФ, 60-362-A.

- 23 июня: Американская эскадра во главе с фрегатом «Президент» вступила в бой с HMS Belvidera , но после продолжительного боя британскому фрегату удалось уйти. После этого Belvidera сообщил о военных действиях США британским официальным лицам в Галифаксе, Канада.

- 15 июля: Через четыре дня пути из Нью-Йорка бриг «Наутилус» под командованием лейтенанта Уильяма Крейна встретил британскую эскадру, состоящую из фрегатов Shannon, Guerriere, Belvidera, и Aeolus, и корабля -линия Африка.

После продолжительной погони англичане вынудили Наутилус сдаться.

После продолжительной погони англичане вынудили Наутилус сдаться. - 19 августа: После того, как в июле едва избежав нападения британской эскадры, американский фрегат «Конституция» под командованием капитана Исаака Халла разгромил HMS Guerriere . Во время боя были замечены британские пушечные ядра, отскакивающие от бортов Конституции , за что корабль получил прозвище «Старый Айронсайдс».

- 25 октября: Крейсерский рейс между Азорскими островами и островами Зеленого Мыса, американский фрегат Соединенные Штаты под командованием капитана Стивена Декейтера-младшего разгромили британский фрегат Македонский в двухчасовом бою.

- 29 декабря: У берегов Бразилии, Конституция под командованием коммодора Уильяма Бейнбриджа, разгромил HMS Java в ожесточенном трехчасовом бою. Java сильно пострадал, и его пришлось сжечь.

«Битва у озера Эри». Решающая победа 1813 года дала американцам возможность доставлять припасы по воде на Старом Северо-Западе. Гравюра Салли и Кирни. Коллекция произведений искусства ВМФ, 84–189.-А.

Решающая победа 1813 года дала американцам возможность доставлять припасы по воде на Старом Северо-Западе. Гравюра Салли и Кирни. Коллекция произведений искусства ВМФ, 84–189.-А.

- 4 февраля: Британцы предприняли первый из многих морских рейдов в районе Чесапикского залива.

- 24 февраля: Крейсируя у берегов Южной Америки, бригантина Hornet под командованием старшего коменданта Джеймса Лоуренса в относительно коротком бою обездвижила британский шлюп Peacock . При переброске британских военнопленных на борт Hornet борт Peacock внезапно затонул, в результате чего погибли девять британских и три американских моряка.

- 1 июня: Поскольку мощный британский Королевский флот блокировал многие порты США, фрегату Chesapeake удалось уйти из гавани Бостона и атаковать HMS Shannon . Во время кровавого 15-минутного боя, в котором 156 американцев были убиты или ранены, Chesapeake сдался.

«Не сдавайте корабль», произнесенное капитаном Джеймсом Лоуренсом из Чесапик , который был смертельно ранен во время боя, стало мощным боевым кличем для ВМС США.

«Не сдавайте корабль», произнесенное капитаном Джеймсом Лоуренсом из Чесапик , который был смертельно ранен во время боя, стало мощным боевым кличем для ВМС США. - 10 сентября: После решающего трехчасового боя с британской флотилией эскадра ВМС США под командованием старшего коменданта Оливера Хазарда Перри захватила озеро Эри. Битва при озере Эри позволила командующим США доставить припасы по воде на Старом Северо-Западе. . Сообщая о победе, Перри написал: «Мы встретили врага, и он наш…».

«Бомбардировка форта МакГенри». Летом 1814 года британцы в течение 25 часов обстреливали форт Мак-Генри, но гарнизон отказался сдаться, и впоследствии британцы отступили. Гравюра Уильяма Нисса. Коллекция произведений искусства ВМФ, 65-433-F.

- 28 марта: Королевский флот нанес поражение американскому фрегату Essex . В январе корабль отплыл в нейтральные воды Вальпараисо, Чили, но на шесть недель застрял в гавани из-за двух британских фрегатов.

Решив выйти в открытое море, капитан Дэвид Портер отправился в плавание, но сильный шквал вывел корабль из строя, заставив его вернуться в гавань. Игнорируя нейтралитет гавани, англичане атаковали выведенный из строя корабль. Через два часа и потери 155 человек Эссекс сдался.

Решив выйти в открытое море, капитан Дэвид Портер отправился в плавание, но сильный шквал вывел корабль из строя, заставив его вернуться в гавань. Игнорируя нейтралитет гавани, англичане атаковали выведенный из строя корабль. Через два часа и потери 155 человек Эссекс сдался. - 24 августа: Битва при Бладенсбурге и взятие Вашингтона, округ Колумбия. Британцы высадили 4300 солдат, моряков и морских пехотинцев недалеко от Бенедикта, штат Мэриленд, и двинулись к американской столице. Американское ополчение и некоторые регулярные войска армии США попытались остановить британские войска, но безуспешно. В Бладенсбурге капитан Джошуа Барни и примерно 500 матросов и морских пехотинцев укомплектовали артиллерию и оказали сильное сопротивление противнику. В конце концов, британцы оккупировали Вашингтон и сожгли большую часть общественных зданий, включая Капитолий и Белый дом. Вашингтонская военно-морская верфь была сожжена, чтобы предотвратить ее захват британцами.

- 11 сентября: В течение первой недели сентября британцы двинулись в сторону Платтсбурга, штат Нью-Йорк, чтобы захватить территорию в Верхнем Нью-Йорке.

Однако 11 сентября ВМС США нанесли поражение британской эскадре на озере Шамплейн. Хотя британские сухопутные силы превосходили американские в два раза, британское командование отказалось от наземной атаки, опасаясь, что ВМС США могут перебросить войска на север и отрезать им линию отступления. Впоследствии британцы отошли.

Однако 11 сентября ВМС США нанесли поражение британской эскадре на озере Шамплейн. Хотя британские сухопутные силы превосходили американские в два раза, британское командование отказалось от наземной атаки, опасаясь, что ВМС США могут перебросить войска на север и отрезать им линию отступления. Впоследствии британцы отошли. - 12–14 сентября: 90 151 После сожжения Вашингтона, округ Колумбия, британцы вернулись к своим кораблям и двинулись вверх по Чесапикскому заливу в сторону Балтимора. Понеся тяжелые потери в результате победы над американским ополчением в Норт-Пойнте, штат Мэриленд, британские войска двинулись к окраинам Балтимора, но обнаружили, что город слишком хорошо защищен. Королевский флот бомбардировал форт Мак-Генри в устье гавани Балтимора в течение 25 часов, но защитники форта одержали победу, и британский флот отступил. Американский юрист Фрэнсис Скотт Ки, который был свидетелем битвы, вдохновился на написание волнующего стихотворения «Оборона форта МакГенри».

Стихотворение позже было положено на музыку и названо «Знамя, усыпанное звездами». В 1931 января Конгресс назвал эту песню Национальным гимном.

Стихотворение позже было положено на музыку и названо «Знамя, усыпанное звездами». В 1931 января Конгресс назвал эту песню Национальным гимном. - 24 декабря: Британские и американские делегаты подписали мирный договор в Генте (современная Бельгия). Хотя Гентский договор положил конец войне 1812 года, новости о договоре достигли Соединенных Штатов почти через два месяца.

«Битва за Новый Орлеан». Январское сражение 1815 г. было последним крупным сухопутным сражением Отечественной войны 1812 г. Картина П. Л. Дебюкура. Коллекция произведений искусства ВМФ, 99-024-CV.

- 8 января: После трех предварительных столкновений и морских стычек в водах Нового Орлеана британцы предприняли крупное наступление на армию генерала Эндрю Джексона к югу от города. Во время битвы за Новый Орлеан армия США, ополчение и артиллерийские батареи, укомплектованные моряками ВМС США, дали отпор британским войскам, которые понесли тяжелые потери: более 2000 человек были ранены, убиты или взяты в плен.

Это было последнее крупное сухопутное сражение Отечественной войны 1812 года.

Это было последнее крупное сухопутное сражение Отечественной войны 1812 года. - 15 января: После дуэли с HMS Endymion фрегат США President был захвачен у побережья Нью-Йорка. Коммодор Стивен Декейтер-младший и команда были взяты в плен и доставлены на Бермудские острова.

- 17 февраля: Известия о Гентском договоре достигли Соединенных Штатов 14 февраля, и через два дня Сенат Соединенных Штатов единогласно одобрил его. Президент Джеймс Мэдисон подписал договор на следующий день.

- 20 февраля: После того, как он ранее выскользнул из Бостона и уклонился от британской блокадной эскадры, Конституция под командованием капитана Чарльза Стюарта столкнулся с небольшим британским фрегатом и корветом у островов Мадейра. В ходе ночного боя Конституции удалось перехитрить британские корабли и вынудить их сдаться. Хотя HMS Levant был отбит 12 марта преследующей британской эскадрой, HMS Cyane достиг берегов США в качестве приза.