Сообщение Баратынский Евгений Абрамович 4 класс доклад

- Энциклопедия

- Люди

- Баратынский Евгений Абрамович

Известный русский поэт Евгений Абрамович Баратынский появился на свет 2 марта 1800 года. В семье небогатого генерал-лейтенанта в Тамбовской губернии. С раннего детства он изучал языки, в доме писателя звучала французская речь, и он выучил её вместе с русской, так же был знаком и с итальянским языком. В 1808 году он идет учиться в Петербурге в частный немецкий пансион. Оттуда он перешел в петербургский пажеский корпус. Но в 1812 году его исключили за воровство. Он вернулся к матери. Живя в провинции, он начал пробу пера.

В 1819 году по совету близких он поступил в егерский полк, рядовым. В это время он познакомился с Дельвигом, Пушкиным, Кюхельбекером, что повлияло на его творчество. Его приняли в пушкинский кружок. Из – за общения с поэтами он серьёзно увлекся поэзией. В 1819 году его стихи появились в печати. В 1820 году его переводят в Финляндию, где он служит 5 лет.

Живя в Финляндии, поэт вел тихую, размеренную жизнь, почти не с кем не общался. Он начал дружить с Н.В Путятой и А.И. Мухановым. С первым дружба продлилась всю жизнь. В 1824 году при помощи Путяты, его перевели в Гельсингфорс, здесь у него началась шумная и беспокойная жизнь.

Именно здесь он влюбляется в А.Ф. Закревскую, и эта страсть доставила ему очень много страданий и переживаний, которые наложили отпечаток на его творчество. Это хорошо проявилось в таких стихотворениях, как «Мне с упоением заметным», «Фея», «Оправдание» и другие. В 1825 году его производят в офицеры. Осенью этого же года он уходит в отставку и уезжает в Москву. И 9 июня 1826 года он женится на Настасье Львовне Энгельгард. Из- за неспокойного характера его жены от него многие друзья отдалились, да и сам Евгений Абрамович, страдал от неё.

Живя с женой, он печатает свой второй сборник сочинений, в 1835 году, а спустя 7 лет в свет вышел третий и последний сборник произведений Баратынского.

На одном месте он не жил, всё время переезжал, то в Москву, то в своё имение близ Троице-Сергиевой лавры, то в Казань иногда в Петербург. В один из таких приездов, в 1839 году, он знакомится с Лермонтовым.

В 1843 году, осенью поэт отправляется в путешествие по Европе, о котором давно мечтал. Зиму он провел в Париже, где познакомился с французскими писателями. Весной 1844 года он решил отправиться в Неаполь через Марсель, морем. Ещё в Париже ему было не хорошо, и врачи его предостерегали от вреда жаркого климата Южной Италии. Когда семья прибыла в Неаполь с его женой случился нервный припадок, из – за которого поэт разнервничался, у него начались сильные головные боли, которыми поэт страдал и раньше, и 11 июля он неожиданно умирает. Гроб с его останками был перевезен в Петербург и захоронен в Александро-Невском монастыре, на Лазаревском кладбище.

Все остальные произведения его были изданы уже после смерти, его сыновьями. Но особо ценны стихотворения, по мнению критиков, произведения времен пушкинской школы.

Доклад №2

Евгений Абрамович Баратынский – русский поэт 19-го века. Он родился 2 марта 1800 г. в семье военного. Его родиной стало село Вяжля Тамбовской губернии. В 1810 г. отец Евгения умер.

В 1812 г. юноша поступил в Пажеский корпус в Санкт-Петербурге. Он писал матери, что хочет стать военным моряком. Но весной 1814 г. его поведение и успеваемость меняются в худшую сторону. Сначала он был оставлен на второй год, а затем исключен из корпуса. В это же время он начал писать стихи на французском и русском языках.

В начале 1819 г. Баратынский стал служить рядовым в егерском полку. Как дворянин он имел право жить на съемной квартире и снимал квартиру с Антоном Дельвигом, который тоже писал стихи. Дельвиг познакомил Баратынского с Пушкиным.

Стихи Баратынского начали печатать в журналах.

В январе 1820 г. Баратынский был переведен служить в Финляндию в чине унтер-офицеры (аналогичен должности сержанта). Там он не только продолжил писать лирические стихотворения, но и впервые создал поэму «Эда». Его произведения печатает альманах «Полярная звезда», который издавали будущие декабристы Рылеев и Бестужев.

Баратынский был переведен служить в Финляндию в чине унтер-офицеры (аналогичен должности сержанта). Там он не только продолжил писать лирические стихотворения, но и впервые создал поэму «Эда». Его произведения печатает альманах «Полярная звезда», который издавали будущие декабристы Рылеев и Бестужев.

Осенью 1824 г. Баратынскому разрешили служить в Гельсингфорсе (сейчас столица Финляндии Хельсинки) при штабе генерала Закревского. У него начался бурный роман с женой генерала, который отразился в стихотворениях «Нет, обманула вас молва», «Фея» и других.

В ноябре 1825 г. из-за болезни матери Баратынский вышел в отставку и вскоре женился на Анастасии Энгельгардт. Выходят его поэмы, которые принесли ему широкую известность.

В 1826 г. Баратынский поступает на гражданскую службу. Но через три года бросает службу и после этого занимается только управлением своими имениями и поэзией. В это время он пробует свои силы в прозе, в частности, пишет рассказ «Перстень», который считается предвестником российского детектива.

В 1842 г. вышел сборник стихов «Сумерки». Сборник был раскритикован В.Г. Белинским, что произвело тяжелое впечатление на Баратынского.

В 1843 г. поэт с женой отправился в путешествие по Европе, во время которого неожиданно скоропостижно скончался.

4 класс

Баратынский Евгений Абрамович

Популярные темы сообщений

- Творчество Казакова

Юрий Павлович Казаков (1927-1982гг) – советский писатель, сценарист и драматург. Вырос Казаков в обыкновенной семье в Москве. Он выучился в строительном техникуме,

- Строение листа

Листья делятся на простые и сложные. В простом листе пластинка либо полностью неделима, либо может быть изрезана выемками, которые не доходят до основной жилки. В сложном листе листовая пластинка полностью разделена,

- Творчество Антона Чехова

А.П. Чехов родился в 1860 году в Таганроге. Его отец был купцом, всего в семье родилось шестеро детей.

Антон Павлович хорошо знал историю своих предков, упоминая в письме к литератору о происхождении его фамилии.

- Астероиды

Астероиды это космические тела, каменистой породы, вращающие по своим орбитам вокруг солнца, другое название астероидов метеориты, различия между этими определениями заключаются только в размерах самих тел. По сути это блуждающие куски камня

- Творчество Проспера Мериме

Проспер Мериме – один из выдающихся писателей Франции, выходец из мелкобуржуазной семьи. Отец и мать писателя был художниками, с детства будущий писатель рос в творческой атмосфере,

Баратынский, Евгений Абрамович – краткая биография

Баратынский (вернее Боратынский), Евгений Абрамович – поэт, род. 19 февр. 1800 г., ум. 29 июня 1844 г. Происходил из знатного и древнего рода поляков герба Корчак. Отец его, генерал-адъютант и сенатор, был близким лицом к императору Павлу, который пожаловал ему 1000 душ в Тамбовской губернии, где и род. Евгений Абрамович в селе Вяжле, Кирсановского уезда. Мать его, Александра Фёдоровна, фрейлина императрицы Марии Фёдоровны, урождённая Черепомова, окончила Смольный институт и считалась женщиной весьма образованной. Ей пришлось самостоятельно руководить первоначальным воспитанием сына, так как отца он лишился в очень раннем возрасте. Евгений Абрамович на всю жизнь сохранил горячую привязанность к матери, что видно из его писем. Немалое влияние в детстве оказал на поэта дядька его, Джачинто Боргезе. Его рассказы о Риме, Неаполе, Колизее, храме Святого Петра, вызвали стремление в ребенке посетить Италию. Желание это Евгений Абрамович исполнил только на закате своих дней. И там, в Италии, за две недели до смерти, Баратынский вспоминал рассказы своего дядьки в стихотворении, посвященном его памяти.

Евгений Абрамович в селе Вяжле, Кирсановского уезда. Мать его, Александра Фёдоровна, фрейлина императрицы Марии Фёдоровны, урождённая Черепомова, окончила Смольный институт и считалась женщиной весьма образованной. Ей пришлось самостоятельно руководить первоначальным воспитанием сына, так как отца он лишился в очень раннем возрасте. Евгений Абрамович на всю жизнь сохранил горячую привязанность к матери, что видно из его писем. Немалое влияние в детстве оказал на поэта дядька его, Джачинто Боргезе. Его рассказы о Риме, Неаполе, Колизее, храме Святого Петра, вызвали стремление в ребенке посетить Италию. Желание это Евгений Абрамович исполнил только на закате своих дней. И там, в Италии, за две недели до смерти, Баратынский вспоминал рассказы своего дядьки в стихотворении, посвященном его памяти.

12-ти лет Баратынский был отвезен в Санкт-Петербург, в немецкий пансион и вскоре переведен в пажеский корпус, откуда четыре года спустя (апрель 1816 г.) был исключен, с запрещением поступать в какую либо службу, кроме военной, и то не иначе, как рядовым. Слишком строгое наказание за юношеские проступки сильно отразилось на характере и мировоззрении Баратынского. Меланхолический тон и разочарование являются характерной особенностью почти всех его произведений. По словам поэта, в это трудное для него время его поддержали мать и дядя, которые сумели понять его угнетенное состояние и ободрить Баратынского, готового решиться на самоубийство.

Слишком строгое наказание за юношеские проступки сильно отразилось на характере и мировоззрении Баратынского. Меланхолический тон и разочарование являются характерной особенностью почти всех его произведений. По словам поэта, в это трудное для него время его поддержали мать и дядя, которые сумели понять его угнетенное состояние и ободрить Баратынского, готового решиться на самоубийство.

Портрет Евгения Баратынского, 1826

Он уехал в деревню. Годы, проведённые там, благодетельно подействовали на него, и в 1819 г. Баратынский поступил рядовым в егерский гвардейский полк, в Петербурге. Кэтому же времени относятся его первые шаги на литературном поприще. Он вступает в тесную дружбу с Дельвигом, близко сходится с Пушкиным, Плетневым, Гнедичем и отчасти с Жуковским. Первые литературные опыты Баратынского были напечатаны в журнале «Благонамеренный» Измайлова.

В 1820 г., в чине унтер-офицера, Баратынский переводится в Нейшлотский полк, стоявший тогда в Финляндии. Жил он сначала в укреплении Кюмени (1820 – 24 г.), а затем несколько месяцев в Гельсингфорсе. Командир полка Лутковский, старинный друг родных Баратынского, обходился с ним как с близким знакомым. Баратынский жил в отдельной квартире и, благодаря дружбе с адъютантом генерал-губернатора С. М. Путятой, был принят в обществе. Тем не менее, Баратынский тяготился своим положением. Хлопоты о производстве в офицеры все затягивались и только весною 1825 г. последовало, наконец, давно ожидаемое производство. Пребывание в Финляндии оказало значительное влияние на творчество Баратынского; оно усилило меланхолический тон его произведений. Наибольшею известностью из них пользуется поэма «Эдда» (1825-26) и стихотворение «Финляндия». В 1825 г., произведенный в офицеры, Баратынский мог выйти в отставку и переселиться на житье в Москву. Но и здесь, очутившись снова среди родни, друзей и лучших представителей современной литературы и журналистики, Баратынский жалеет о своем финляндском уединении. Даже впоследствии, в лучшую пору своей литературной деятельности, Баратынский пишет: «этот край (Финляндия) был пестуном моей поэзии.

Жил он сначала в укреплении Кюмени (1820 – 24 г.), а затем несколько месяцев в Гельсингфорсе. Командир полка Лутковский, старинный друг родных Баратынского, обходился с ним как с близким знакомым. Баратынский жил в отдельной квартире и, благодаря дружбе с адъютантом генерал-губернатора С. М. Путятой, был принят в обществе. Тем не менее, Баратынский тяготился своим положением. Хлопоты о производстве в офицеры все затягивались и только весною 1825 г. последовало, наконец, давно ожидаемое производство. Пребывание в Финляндии оказало значительное влияние на творчество Баратынского; оно усилило меланхолический тон его произведений. Наибольшею известностью из них пользуется поэма «Эдда» (1825-26) и стихотворение «Финляндия». В 1825 г., произведенный в офицеры, Баратынский мог выйти в отставку и переселиться на житье в Москву. Но и здесь, очутившись снова среди родни, друзей и лучших представителей современной литературы и журналистики, Баратынский жалеет о своем финляндском уединении. Даже впоследствии, в лучшую пору своей литературной деятельности, Баратынский пишет: «этот край (Финляндия) был пестуном моей поэзии. Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты».

Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты».

Через год после переселения в Москву, в 1826 г., Баратынский женился на Настасье Львовне Энгельгардт, девушке очень образованной, одаренной тонким критическим умом. Как выразился сам Баратынский, он нашел в ней человека, «ободрявшего сочувствием к вдохновению». Баратынский попробовал служить в межевой канцелярии, но скоро оставил службу и жил в деревне у матери, Вяжле, или у себя в подмосковном Муранове. Продолжая заниматься литературой, он не только поддерживал свои старые связи с Пушкиным, Дельвигом, Плетневым, Жуковским и Вяземским, которому посвятил последний сборник своих стихов – «Сумерки», но и приобрел новых друзей: Дениса Давыдова, Дмитриева, Киреевских, Языкова, Хомякова, Павлова. Он был хорошо знаком и с издателем «Московского Телеграфа», Полевым, который вообще недолюбливал кружок аристократов-литераторов, но для Баратынского делал исключение. К этому периоду деятельности Баратынского надо отнести двепоэмы «Бал» (1827) и «Цыганка» (1830).

К этому периоду деятельности Баратынского надо отнести двепоэмы «Бал» (1827) и «Цыганка» (1830).

После них Баратынский занялся исключительно лирикой. Семейная жизнь, хозяйство, которому он ревностно предавался в деревне, постепенно отвлекали Баратынского от литературной деятельности, хотя 1835 г. может быть назван одним из плодовитейших годов его поэтической жизни. Со смертью Дельвига (1831), а затем и Пушкина, Баратынский все более и более удалялся от прежних литературных знакомств, не завязывал новых, все более погружался в интересы личной жизни. В 1839 г., во время краткого пребывания в Петербурге, в обществе лучших представителей литературы, он почувствовал только скуку и желание вернуться домой. Живя в деревне, Баратынский познакомился с положением крестьян и стал горячо сочувствовать отмене крепостного права. После манифеста 1842 г. он пишет: «у меня солнце в сердце, когда думаю о будущем».

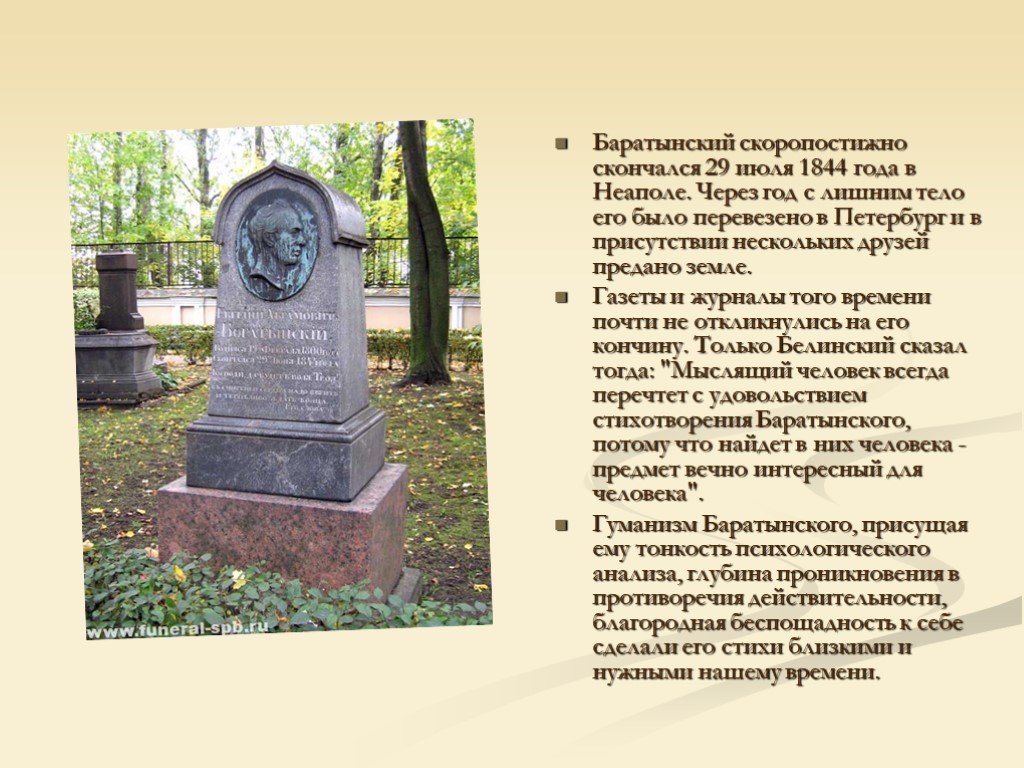

Осенью 1843 г. Баратынский с женой и старшими детьми (всего их было девять) отправился за границу. Исполнилась мечта его юности. Письма Баратынского из-за границы полны искреннего восторга. Сначала он побывал в Германии, а зиму 1843-44 г. провел в Париже. Здесь он вращался в разных сферах: и в салонах Сен-Жерменского предместья и в литературных кругах. Так, познакомился с Мериме, Нодье, Тьери, Сен-Бевом, Ламартином, Гизо, и, по просьбе некоторых из них, перевел на французский язык (прозою) около 15 своих стихотворений. Весною 1844 г. поэт поехал в Марсель, а оттуда в Неаполь. Морское путешествие вдохновило Баратынского написать одно из лучших его стихотворений – «Пироскаф». Италия привела поэта в восторг, но недолго пришлось ему прожить там, – 22 июня 1844 г. он скоропостижно скончался. Через год тело Баратынского было перевезено в Спб. и погребено на кладбище Александро-Невской лавры, недалеко от могил Гнедича и Крылова. На памятнике имеется медальон с барельефным изображением поэта, а под ним две строки из стихотворения «Отрывок»:

Исполнилась мечта его юности. Письма Баратынского из-за границы полны искреннего восторга. Сначала он побывал в Германии, а зиму 1843-44 г. провел в Париже. Здесь он вращался в разных сферах: и в салонах Сен-Жерменского предместья и в литературных кругах. Так, познакомился с Мериме, Нодье, Тьери, Сен-Бевом, Ламартином, Гизо, и, по просьбе некоторых из них, перевел на французский язык (прозою) около 15 своих стихотворений. Весною 1844 г. поэт поехал в Марсель, а оттуда в Неаполь. Морское путешествие вдохновило Баратынского написать одно из лучших его стихотворений – «Пироскаф». Италия привела поэта в восторг, но недолго пришлось ему прожить там, – 22 июня 1844 г. он скоропостижно скончался. Через год тело Баратынского было перевезено в Спб. и погребено на кладбище Александро-Невской лавры, недалеко от могил Гнедича и Крылова. На памятнике имеется медальон с барельефным изображением поэта, а под ним две строки из стихотворения «Отрывок»:

«В смиреньи сердца надо верить

И терпеливо ждать конца».

Читайте также статью Творчество Баратынского.

Poetry Archives — В основном рассказы

В этом году в Кембридже я создал небольшую группу по переводу русской поэзии. В отличие от моей группы по переводу поэзии на немецкий язык, которая так и не вышла за пределы группового чата в Facebook, я могу назвать русскую группу успешной. Нам еще предстоит встретиться лично, но мы уже видели друг друга в Zoom несколько раз. Это стихотворение Николая Огарева было первым стихотворением, которое я перевела специально для группы.

Наткнулся на него, листая имеющуюся у меня антологию русской религиозной поэзии. Как и в случае с «Галаадом» Мэрилин Робинсон, о котором я писал на прошлой неделе, мне нравится религиозная поэзия, потому что она делает верования людей доступными и придает им индивидуальность. Мы часто уходим от религиозной поэзии, веря в веру, даже если не идем дальше.

Насчет того, почему я перевел стихотворение Огарева, а не одно из сотен включенных, ответ гораздо проще – красиво и коротко! «Странник» — единственное включенное им стихотворение, поэтому вокруг него было много пустого пространства, что дало мне возможность начать перевод.

Впрочем, вот поэма:

Странник

Туманно лежит наша тоскливая долина, Облака скрывают небо. Грустно веет каждый заунывный вихрь, Грустно смотрит каждый глаз. Хоть блуждаешь, не бойся, Хоть эта жизнь и тяжела - Мир и молитва всегда рядом, Сейф в твоем сердце!

Мне понравилось переводить это стихотворение, как и читать оригинал. Одно из преимуществ перевода малоизвестного стихотворения (и поэта) заключается в том, что это намного проще, чем что-то из «великого» поэта. И потому, что поэт неизбежно уже много раз переводился (и уж точно лучше, чем вы могли бы), но и потому, что приятно ощущать некую степень равноправия со своей добычей. Это, конечно, презумпция с моей стороны, но вот так. По оригиналу я не чувствую, что Огарев — фантастический художник, но я чувствовал, что он был достаточно хорош, чтобы быть в состоянии перевести. Подобным ходом мыслей я объясняю свой успех в поэзии Теодора Шторма на немецком языке.

Я не думаю, что само стихотворение нуждается в особых пояснениях. Это своего рода оптимистичный призыв к уверенности в себе, который всегда необходим революционеру (и большинству остальных из нас). Но мне нравится это. Это милое маленькое кредо, из тех, что действительно можно пробормотать перед сном.

Это своего рода оптимистичный призыв к уверенности в себе, который всегда необходим революционеру (и большинству остальных из нас). Но мне нравится это. Это милое маленькое кредо, из тех, что действительно можно пробормотать перед сном.

Николай Огарев сейчас наиболее известен своими связями с Александром Герценом, крупным русским радикалом, который большую часть своей взрослой жизни прожил в изгнании в Лондоне. Вместе они печатали газету «Колокол», которая контрабандой ввозилась в Россию и давала гораздо более либеральные взгляды, чем можно было найти в большинстве русских газет из-за царской цензуры. Сегодня существует одноименный сайт из Америки (на английском и русском языках), который дает интересный взгляд на российские дела. Дух критики живет, хотя их мало что связывает.

Спасибо за внимание. Чтобы узнать больше о русской поэзии, посмотрите мой перевод Баратынского.

Евгений Баратынский — один из великих поэтов Золотого века русской поэзии, но его вообще затмевает А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтова, оба более доступны, отчасти из-за их прозаических произведений, отчасти из-за их легкоусвояемого содержания. Баратынский — фигура одинокая по сравнению с другими по своему пессимизму, сравнимому с пессимизмом Леопарди в Италии. Хотя Лермонтов мог с грустью смотреть на свое поколение, он тем не менее жил жизнью действия, активного бунта. Баратынский часто производит впечатление, что не думает, что стоит даже пытаться. Он горький, но что делает его интересным, так это то, что он также интеллектуален в видениях, в то время как другие поэты более эмоциональны.

Эти переводы — только мои первые попытки уловить душу поэта. Я настолько люблю Баратынского, что могу представить себя вернувшимся к нему позже, а пока подготовила только эти четыре произведения. После каждого стихотворения я оставлю несколько слов, описывающих стихотворение и все, что мне показалось в нем интересным.

Молодой и несчастный, как большинство из нас в наши дни, Евгений Баратынский провел некоторое время в Финляндии в качестве солдата, женился, а затем умер в Италии в возрасте 44 лет, что для русского поэта довольно много.Стихи

Молитва

Господь Небесный, даруй мир

Душе, которой не по себе.

За ошибки, которые я видел

Отправить темный экран забвения;

И подняться до твоей высоты,

Дай мне силы поступать правильно.

Это короткая и милая молитва, которую действительно можно пробормотать про себя перед сном. Баратынский, кажется, не особо интересуется Богом — Он редко где-то упоминается, — но мне все равно нравится это стихотворение. Это похоже на молитву нашего времени, с ее чувством беспокойства и беспокойства. Разделенные надежды поэта — и на силу, и на забвение — отражают его предельную неуверенность. Альтернативный перевод для сравнения здесь.

Баратынский, кажется, не особо интересуется Богом — Он редко где-то упоминается, — но мне все равно нравится это стихотворение. Это похоже на молитву нашего времени, с ее чувством беспокойства и беспокойства. Разделенные надежды поэта — и на силу, и на забвение — отражают его предельную неуверенность. Альтернативный перевод для сравнения здесь.

Необычный анапестический размер «- — / — — /» и рифма такие же, как и в оригинале.

«О мысль…»

О мысль, твоя судьба — судьба цветка

Который ежечасно зовет мотылька;

Втягивает золотого шмеля;

За кого цепляется любовная мошка

и кого поет стрекоза;

Когда ты увидишь, как исчезли твои чудеса

И, в свою очередь, поблекли, -

Где же тогда те крылья, что благословили твой день?

Забытый сонмом мух -

Ни один из них не нуждается в тебе -

Так же, как умирает твоё слабеющее тело

Твои семена рождают другого тебя.

Здесь Баратынский проявляет интерес к природе мысли. Какой бы интерес ни вызывала идея, этот интерес часто оказывается лишь временным. Идеи приходят и уходят из моды. Но те, кто смотрит глубже, видят, что даже краткого контакта с идеей может быть достаточно, чтобы привести к созданию новой идеи из старой, так что даже кажущиеся забытые мысли никогда не бывают напрасными.

Какой бы интерес ни вызывала идея, этот интерес часто оказывается лишь временным. Идеи приходят и уходят из моды. Но те, кто смотрит глубже, видят, что даже краткого контакта с идеей может быть достаточно, чтобы привести к созданию новой идеи из старой, так что даже кажущиеся забытые мысли никогда не бывают напрасными.

Мудрецу

Осторожно, между бурями нашей жизни и холодом могилы, о философ,

Надеюсь, ты найдешь безопасную гавань - "Штиль" - так ты ее называешь.

Мы, призванные из пустоты трепетным словом творения

- Наша жизнь - одни заботы: жизнь и наши заботы - одно.

Тот, кто избежал общей неурядицы, придумает заботу

О себе: палитру или лиру, или слова пера.

Младенцы, новенькие в мире, законы его как бы чуют,

Плакать в колыбели сразу после рождения.

Это, наверное, мое любимое стихотворение Баратынского, но, конечно, это не значит, что я его удачно перевел. Тема — страдание существования. Мы можем попытаться обрести спокойствие, но в конечном итоге все мы будем бороться, будь то из-за собственного разума или из-за внешнего мира. Вот и все, наверное. Счетчик странный и классический, но это круто.

Вот и все, наверное. Счетчик странный и классический, но это круто.

«К чему скованным…»

К чему скованным мечтать о свободе?

Взгляни – река течет, и безропотно,

В своих данных берегах, по своему течению;

Могучая ель бессильна перед силой

, Что связывает ее там, где она стоит.

Звезды наверху пойманы На путях, по которым неведомая рука полагает, что они должны

Идти. Ветер бродячий не свободен — для него закон

Велит земли, в которых его дыхание имеет право парить.

И жребию своему покоримся –

Бунтарские сны прими за сны или забудь.

Мы, рабы разума, должны научиться послушно связывать

Глубокие наши желания со всем тем, что задумала судьба –

Тогда счастье и покой разграничит наше время.

Какие мы дураки! Не знак безбрежной свободы

Дарит нам все наши страсти? Разве это не голос свободы

Мы слышим в их потоках? О, как труден нам выбор

Жить, чувствуя в бьющемся сердце огонь

Что бушует в границах, поставленных нашей судьбой!

Еще один мой фаворит. Баратынский здесь не ратует за свободу, как те мятежные романтики. Вместо этого он считает, что мы не можем следовать раболепному примеру природы, которая счастливо подчиняется ограничениям, установленным ей при рождении. Но обречены на страдания именно потому, что мы этого не можем сделать. У нас есть страсть, которая борется с нашей судьбой, ведя нас к нашим падениям. Это стихотворение забавно из-за его формы, пунктуации и многого другого. Баратынский показывает, насколько закована природа, контролируя, когда он начинает и заканчивает предложения относительно строки.

Баратынский здесь не ратует за свободу, как те мятежные романтики. Вместо этого он считает, что мы не можем следовать раболепному примеру природы, которая счастливо подчиняется ограничениям, установленным ей при рождении. Но обречены на страдания именно потому, что мы этого не можем сделать. У нас есть страсть, которая борется с нашей судьбой, ведя нас к нашим падениям. Это стихотворение забавно из-за его формы, пунктуации и многого другого. Баратынский показывает, насколько закована природа, контролируя, когда он начинает и заканчивает предложения относительно строки.

Заключение

Вот две статьи с дополнительной информацией о Баратынском. В этот входит перевод замечательного длинного стихотворения Баратынского «Осень», которое я никак не мог попытаться перевести сам. Другой, между тем, сравнивает два недавних книжных перевода и дает некоторые сведения о жизни Баратынского.

В этот входит перевод замечательного длинного стихотворения Баратынского «Осень», которое я никак не мог попытаться перевести сам. Другой, между тем, сравнивает два недавних книжных перевода и дает некоторые сведения о жизни Баратынского.

Каждое его стихотворение — это таинственное произведение настроения, наполненное образами, интерпретации которых никогда не бывают определенными. Мнение Рильке о том, что чтение Тракла похоже на то, чтобы быть «посторонним, прижатым к стеклу», глядя в пространство опыта, в которое «как пространство в зеркале нельзя войти», попадает в цель.

Каждое его стихотворение — это таинственное произведение настроения, наполненное образами, интерпретации которых никогда не бывают определенными. Мнение Рильке о том, что чтение Тракла похоже на то, чтобы быть «посторонним, прижатым к стеклу», глядя в пространство опыта, в которое «как пространство в зеркале нельзя войти», попадает в цель. Тракл — странный поэт, но его произведения трагически прекрасны, и я надеюсь показать это в следующих нескольких переводах. Его заботы кажутся идеальными для нашего времени. Пустая духовная бездна, оставленная упадком религии, предчувствие того, что мир вступает в новую эру без какого-либо балласта или ощущения, что мы готовы к ее испытаниям, и даже потеря глубокого понимания мира природы и связи с ним — все это они так же актуальны сейчас, как и в начале Первой мировой войны. Чтобы встретиться с темным миром Тракла, нужно получить возможность визуализировать темноту нашего собственного. Итак, начнем.

Чтобы встретиться с темным миром Тракла, нужно получить возможность визуализировать темноту нашего собственного. Итак, начнем.

Стихи

Стихи Тракла состоят из коротких и простых предложений, которые, тем не менее, часто трудно понять. Много неясностей из-за синтаксиса и пунктуации, и всякий раз, когда я встречал что-то неясное, я стремился передать ту же неопределенность в английском языке. Ведь я пытаюсь передать настроение и атмосферу, а не технический документ. Если мне это удалось, то я могу быть доволен тем, как все получилось. После стихов немного о жизни Тракла и заключение.

Песня пленного дрозда (DE)Эта картина («Звездная ночь») Эдварда Мунка кажется мне хорошим отражением моих чувств, когда я читаю последние две строфы «Духовных сумерек». Мунк работал примерно в то же время, что и Тракл, и я чувствую, что они оба часто похожи по тональности и образу.Темное дыхание в зеленых ветвях.

Синие цветы плывут вокруг лица

Одинокого, его золотая поступь

Умирающий под оливковым деревом.

Ночь наполнена трепетом пьяных крыльев.

Так тихо истекает кровью смиренье,

Роса, что медленно капает с цветущего шипа.

Милость сияющих рук

Обнимает разбитое сердце.

Духовный сумрак (DE)

Тишина встречается на опушке леса

Его темная каменоломня.

На холме вечерний ветер тихо кончается,

Умолкают крики дроздов,

И тихие флейты осени

Замолкают в своих дудках.

На черном облаке

Ты плывешь, опьяненный маком,

Ночные пруды,

Звезды в небесах.

Лунный голос сестры всегда зовет

Сквозь ночь духа.

Солнце (DE)«Солнце», также работы Мунка. Интересно, если бы Тракл дожил до старости, он тоже нашел бы способ смотреть и представлять мир, который выходит за пределы страха и беспокойства.

Ежедневно над холмом заходит желтое солнце.

Лес, темный зверь, человек – охотник или пастух –

Все красиво.

Рыжеватая рыба в зеленом пруду.

Под круглым небом

Рыбак тихо гребет в своей синей лодке.

Медленно созревает виноград, зерно.

Когда день тихо кончается,

Готовится добро и зло.

Когда мир станет ночью,

Странник тихо поднимает отяжелевшие глаза;

Солнце вырывается из мрачной бездны.

Весной (DE)

Мягко опускался с темных ступеней снег;

В тени дерева

Влюбленные поднимают свои розовые веки.

Звезды и ночь всегда следуют

Темные зовы моряков;

И весла тихо бьют в такт.

Скоро на разрушенной стене расцветает

Фиалка;

Виски одинокого молча зеленеют.

Осеннее возвращение домой (Герм.)Воспоминание, похороненная надежда,

Сохраняет эту коричневую деревянную раму,

Где георгины висят выше -

Все более спокойное возвращение домой;

Разоренный сад, темное отражение

Детских лет,

Чтоб из синих век слезы катились

Неудержимо.

Теперь плыви по стеклу минут

Мрак

Снова и снова в ночь.

Кем был Тракл? Биография и ее отсутствие

Георг Тракл родился в 1887 году и умер в конце 1914 года, вероятно, от своей руки. Он родился в Зальцбурге в небогатой семье, но все же именно здесь он был наиболее счастлив. Его отношения с сестрой Гретой, музыкальным вундеркиндом, вполне могли быть кровосмесительными. В своих стихах Тракл часто пишет о «сестре», но трудно понять, что с этим делать. Что более ясно, так это то, что у Тракла развилась зависимость от наркотиков, которую он поддержал, став фармацевтом. Когда началась война, Тракл присоединился к австро-венгерской армии в качестве офицера медицинской службы на Восточном фронте. К этому моменту его настроение было крайне нестабильным, а опыт битвы при Гродеке, хотя и привел к, пожалуй, самому известному стихотворению, также привел к окончательному срыву Тракла и, вероятно, самоубийству от передозировки кокаина.

Но все это почти не имеет значения в стихах. Как видно выше, Тракл прячется от глаз. Опыт чтения его работ скорее похож на плавание в густом тумане. Нет ничего более прочного, чем «я», даже лирическое «я», за которое можно было бы держаться. Места его жизни, конечно, появляются, в том числе и сам Гродек, но всегда больше как символы и карты внутреннего мира, чем как реальные декорации, по крайней мере, мне так кажется.

Как видно выше, Тракл прячется от глаз. Опыт чтения его работ скорее похож на плавание в густом тумане. Нет ничего более прочного, чем «я», даже лирическое «я», за которое можно было бы держаться. Места его жизни, конечно, появляются, в том числе и сам Гродек, но всегда больше как символы и карты внутреннего мира, чем как реальные декорации, по крайней мере, мне так кажется.

Прекрасное немецкое издание работы Тракла из Reclam, которое я читал, также включает многие его письма. Но и они не очень полезны для понимания его стихов. Мы слышим собственный голос Тракла, всегда в боли и всегда в страдании. Это вызвало у меня только ужасное и тщетное желание помочь бедняге, но стихи остались — может быть, к счастью — непроницаемыми. «Несколько дней я был ужасно болен, я думаю, от траура, который невозможно выразить словами». Незадолго до смерти он пишет: «Я чувствую, что уже почти перешел в запредельное». Что мне так нравится в нем, так это то, что его чувствительность действительно кажется принадлежащей другому миру, независимо от того, сколько страданий кажется вовлеченным.

Заключение – Религия и мак

Пожалуй, мои любимые здесь первые два произведения. образ черного дрозда, невинного, вынужденного страдать в мир, лежит в основе всего проекта Тракла, а птица короткая и жестокая поэма кажется мне особенно красивой. Но он также содержит в нем редкий намек на искупление. Религиозные наклонности Тракла, как с таким еще о нем, не совсем ясно. Но для меня, по крайней мере, это стихотворение имеет духовный аспект: предположение, что, несмотря на все наши страдания, может таиться в конце туннеля своего рода спасение. Это мало чем отличается Достоевский в своем роде.

Что касается «Духовных сумерек», мне нравится их тон и смысл.

тайна. Для меня это действительно передает тот мир абстрактных размышлений, в которые мы падаем. куда-то в глубины нашего отчаяния. Это невесомая поэма, как и

мы, в наших мыслях, тоже невесомы. Но однажды мы должны открыть глаза. И

вот в чем проблема.

куда-то в глубины нашего отчаяния. Это невесомая поэма, как и

мы, в наших мыслях, тоже невесомы. Но однажды мы должны открыть глаза. И

вот в чем проблема.

Последнее слово во всем этом должно быть за самим Траклом. Этот так он описывает себя в конце жизни: «Слишком мало любви, слишком мало справедливости и милосердия и всегда слишком мало любви; слишком много твердости, гордыни, и всякие проступки – это я. Я уверен, что я только воздержусь от зла из трусости и слабости и при этом стыдит даже ту часть мне.»

Надеюсь, прочитав несколько его стихов, вы почувствовали, что при всей милости и любви, которые он не получил сам, он был более чем готов отдать их тем, кто нуждался в них в своем творчестве. Странно то, что, несмотря на все его отчаяние, я чувствую себя менее одиноким, читая в его компании. И именно поэтому я думаю, что он фантастический поэт.

Что ты думаешь?

Автор AngusОпубликовано