Размышления над Февральской революцией – аналитический портал ПОЛИТ.РУ

05 марта 2007, 12:26

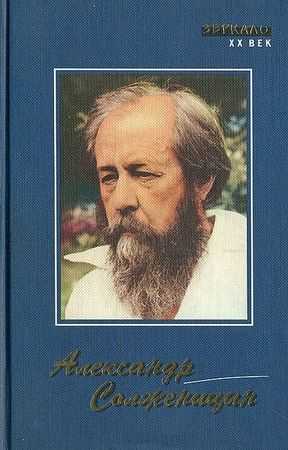

К 90-летию Февральской революции «Российская газета» опубликовала статью Александра Солженицына написанную им более 20 лет назад. Сам автор в предисловии к новой публикации отметил, что часть выводов сделанных им тогда актуальна при взгляде на современную Россию. «Полит.ру» публикует полный текст этой статьи.

В СССР всякая память о Февральской революции была тщательно закрыта и затоптана (Праздник 12 марта, в котором отмечалась годовщина Февральской революции, — большевики упразднили уже в середине 20-х годов.) А между тем именно Февраль трагически изменил не только судьбу России, но и ход всемирной истории. И так неотвратимо-глубоко было забвение, что вот лишь 90-я готовщина Февраля может дать толчок нашей памяти, просвет к осознанию.

Эту статью я написал в 1980-1983 годах, закончив Третий Узел «Красного колеса» — » Март Семнадцатого». Все, с обзорной высоты оглядываемые здесь события, обстоятельства и имена, развернуто представлены в нем. В то время для меня, перегруженного колоссальным фактическим материалом, это была органическая потребность: концентрированно выразить выводы из той массы горьких исторических фактов. Еще горше, что и теперь, спустя четверть века, часть этих выводов приложима к нашей сегодняшней тревожной неустоенности.

Февраль 2007

I. ПРИРОДА БЕСКРОВНОЙ

(23-27 февраля 1917)*

Три монархиста, порешившие Распутина для спасения короны и династии, вступили уверенными ногами на ту зыбь, которою так часто обманывает нас историческая видимость: последствия наших самых несомненных действий вдруг проявляются противоположны нашим ожиданиям. Казалось, худшие ненавистники российской монархии не могли бы в казнь ей придумать язвы такой броской, как фигура Распутина. Такого изобретательного сочетания, чтоб именно русский мужик позорил именно православную монархию и именно в форме святости. Читающая публика и нечитающий народ по-своему были разбережены клеветой о троне и даже об измене трон

polit.ru

Александр Солженицын — Размышления над Февральской революцией

Слово «самиздат», прочно вошедшее в русский словарь второй половины XX века, напрямую связано с именем А. И. Солженицына. Он был одним из первых, кто, распространяя свои тексты в десятках слепых машинописных копий, сумел донести их до тысяч думающих людей. «Жить не по лжи!», «Образованщина», «Если не желать быть слепым» — эти фразы ушли в народ и стали крылатыми. Читая публицистику Солженицына, невольно вспоминаешь двух «Пророков» — пушкинского и лермонтовского. Его глагол всегда жжет. И за это в писателя не раз бросали бешено каменья — как слева, так и справа. Но Солженицын всегда оставался верен — и равен — самому себе…

Александр Солженицын. Ленин в Цюрихе. Рассказы. Крохотки. Публицистика. Издательство «У-Фактория». Екатеринбург. 1999.

Содержание:

Александр Солженицын

•

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

I. Природа бескровной (23–27 февраля 1917)

Три монархиста, порешившие Распутина для спасения короны и династии, вступили уверенными ногами на ту зыбь, которою так часто обманывает нас историческая видимость: последствия наших самых несомненных действий вдруг проявляются противоположны нашим ожиданиям. Казалось, худшие ненавистники российской монархии не могли бы в казнь ей придумать язвы такой броской, как фигура Распутина. Такого изобретательного сочетания, чтоб именно русский мужик позорил именно православную монархию и именно в форме святости. Читающая публика и нечитающий народ по-своему были разбережены клеветой о троне и даже об измене трона.

Но стерев эту язву — только дали неуклонный ход дальнейшему разрушению. Убийство, как действие предметное, было замечено куда шире того круга, который считался общественным мнением, — среди рабочих, солдат и даже крестьян. А участие в убийстве двух членов династии толкало на вывод, что слухи о Распутине и царице верны, что вот даже великие князья вынуждены мстить за честь Государя. А безнаказанность убийц была очень замечена и обернулась тёмным истолкованием: либо о полной правоте убийц, либо что наверху правды не сыщешь, и вот государевы родственники убили единственного мужика, какому удалось туда пробраться. Так убийство Распутина оказалось не жестом, охраняющим монархию, но первым выстрелом революции, первым реальным шагом революции — наряду с земгоровскими съездами в тех же днях декабря. Распутина не стало, а недовольство брызжело — и значит на кого теперь, если не на царя?

А ещё было то, как будто не крупное, последствие убийства, что Верховный Главнокомандующий российскими имперскими силами покинул Действующую Армию на девять недель. (Так сбылось и расчётливое предсказание тобольского чудотворца, что без него династия погибнет: от смерти его и до этой гибели только и протянулись десять недель.)

Все рядовые жизненные случайности, попав под усиленное историческое внимание, начинают потом казаться роковыми. Не было никакой связи между семейным решением об этой поездке в Ставку и хлебными беспорядками в Петрограде, начавшимися точно на следующий день. (Разве только малая та, что, не слишком бы погрузясь в скорбь императрицы и больше внимания уделя государственным занятиям, например работе с Риттихом, монарх мог бы за два месяца предупредить эти хлебные перебои.) Не было и связи с микробами кори, уже нашедшими горла царских детей, — однако, уехавши в Ставку с отцом, Алексей заболел бы в Могилёве, а не в Царском, и ото всего того сильно бы переменилось расположение привязанностей и беспокойств, открывая возможности иного хода российских событий.

Рассмотрение исторических вариантов иногда позволяло бы нам лучше охватить смысл происшедшего. Художники могли бы пытаться в развилках истории, с мерой доступной им убедительности, продвигаться также и по тропам, не выбранным историей, углубляя наше понимание событий повествованием с вариантным сюжетом. Но учёные запретили нам conditionalis в рассказах о прошлом, и мы не будем задаваться вопросом, что было бы, если бы Государь задержался в Царском Селе на 23 и 24 февраля. Единственно: что тогда Протопопов не мог бы так долго и с такой лёгкостью морочить Государя о событиях, и какие бы решения ни были бы приняты — они лежали бы прямо на царских плечах.

Но нет, почти в те часы, когда начинали бить хлебные лавки на Петербургской стороне, царь уехал из-под твёрдого крыла царицы — беззащитным перед самым ответственным решением своей и российской жизни.

И к тем же дням, так же роково, возвратился в Ставку больной расслабленный генерал Алексеев, сменив огневого генерала Гурко.

И наконец, почему не дошли до Государя три отчаянных телеграммы императрицы 27 февраля, кем перехвачены? Те перехватчики, лишившие Государя знания в самый опасный день, может быть больше склонили судьбу России, чем целый красный корпус в Гражданскую войну.

А сколько-нибудь внимательно вдумываясь бы в состояние столицы, никак нельзя бы остаться в январские и февральские недели беспечным. Никак бы не отговориться, что Февральская революция грянула неожиданно. О созревании революционной обстановки недремлющее Охранное отделение доносило и своевременно, и в полноте, — доносило больше, чем правительство способно было усвоить и принять к решению. Правительственным кругам отлично было известно бедоносное состояние петроградского гарнизона, неразумно обременённого полутора сотнями тысяч солдат, призванных без надобности раньше времени, всё ещё не вооружённых, не обученных и даже не обучаемых, немыслимо густо скопленных в неподходящей для того столице, подверженных томлению, бездеятельности, разложению и прислушиванию к революционной агитации. Про дивизию, в 1915 году целиком набранную из петроградских жителей, на фронте была шутка: «санкт-петербургское беговое общество». А гвардия, в японскую войну вся целиком простоявшая в Петрограде и удержавшая его в 1905 г. от революции, теперь была на две трети уже перемолота на самых гиблых направлениях фронта. Не новостью было для правительства и забастовочное движение на заводах, уже второй год подкрепляемое неопознанными деньгами для анонимных забастовочных комитетов и не перехваченными агитаторами. На революционную агитацию десятилетиями смотрело правительство Николая II как на неизбежно текущее, необоримое, да уже и привычное, зло. Никогда в эти десятилетия правительство не задалось создать свою противоположную агитацию в народе, разъяснение и внедрение сильных мыслей в защиту строя. Да не только рабочим, да не только скученным тёмным солдатам-крестьянам правительство, через никогда не созданный пропагандный аппарат, никогда не пыталось ничего разъяснить, — но даже весь офицерский корпус зачем-то оберегало девственно-невежественным в государственном мышлении. Вопреки шумным обвинениям либеральной общественности, правительство крайне вяло поддерживало и правые организации, и правые газеты, — и такие рыцари монархии, как Лев Тихомиров, захиревали в безвестности и бессилии. И не вырастали другие.

Правда: и революционеры были готовы к этой удивительной революции не намного больше правительства. Десятилетиями наши революционные партии готовили только революцию и революцию. Но, сильно раздробленные после неудач 1906 года, затем сбитые восстановлением российской жизни при Столыпине, затем взлётом патриотизма в 1914 году, — они к 1917 оказались ни в чём не готовы и почти не сыграли роли даже в подготовке революционного настроения (только будоражили забастовки) — это всё сделали не социалистические лозунги, а Государственная Дума, это её речи перевозбудили общество и подготовили к революции. А явилась революция как стихийное движение запасных батальонов, где и не было регулярных тайных солдатских организаций. В совершении революции ни одна из революционных партий не проявила себя, и ни единый революционер не был ранен или оцарапан в уличных боях — но с тем большей энергией они кинулись захватывать добычу, власть в первые же сутки и вгонять совершившееся в свою идеологию. Чхеидзе, Скобелев и Керенский возглавили Совет не как лидеры своих партий (они были даже случайны в них), но как левые депутаты Думы. Так революция началась без революционеров.

Всё было подготовлено без сокрытий, по наружности, а правительство бездеятельно мирилось с открытыми поношениями себя в прессе — это в военное время! — и с открытыми злобными атаками радикалов в Думе и вне её. Ни одна газета не была ни на день закрыта. Милюков с думской трибуны клеветнически обвинил императрицу и премьер-министра в государственной измене, — его даже не исключили с одного думского заседания, не то чтоб там как-то преследовать. Декабрьские съезды Земгора провозглашали резолюции о той же измене правительства и свержении его, — и ни один участник не был задержан даже на полчаса. И вся эта ложь, как хлопья сажи, медленно кружилась и опускалась, и опускалась на народное сознание, наслаивалась на нём — вместе с тёмными «распутинскими» слухами — из тех же сфер великосветья и образованности.

Чего нельзя было даже пропискнуть в России до Семнадцатого года — теперь мы можем прохрипеть устало: что российское правительство почти не боролось за своё существование против подрывных действий.

profilib.org

Александр Солженицын. Размышления над Февральской революцией — Татьянин день

Сегодня 15 марта (2 марта по ст. стилю) исполнилось 90 лет со дня трагического события — отречения Государя императора Николая II от престола. Мы публикуем небесспорный текст размышлений Алескандра Исаевича Солженицына о роковых событиях февраля 1917. Печатается в сокращении.

I. Природа бескровной (23—27 февраля 1917)

… Сколько-нибудь внимательно вдумываясь бы в состояние столицы, никак нельзя бы остаться в январские и февральские недели беспечным. Никак бы не отговориться, что Февральская революция грянула неожиданно. О созревании революционной обстановки недремлющее Охранное отделение доносило и своевременно, и в полноте, — доносило больше, чем правительство способно было усвоить и принять к решению. Правительственным кругам отлично было известно бедоносное состояние петроградского гарнизона, неразумно обременённого полутора сотнями тысяч солдат, призванных без надобности раньше времени, всё ещё не вооружённых, не обученных и даже не обучаемых, немыслимо густо скопленных в неподходящей для того столице, подверженных томлению, бездеятельности, разложению и прислушиванию к революционной агитации. Про дивизию, в 1915 году целиком набранную из петроградских жителей, на фронте была шутка: «санкт-петербургское беговое общество». А гвардия, в японскую войну вся целиком простоявшая в Петрограде и удержавшая его в 1905 г. от революции, теперь была на две трети уже перемолота на самых гиблых направлениях фронта. Не новостью было для правительства и забастовочное движение на заводах, уже второй год подкрепляемое неопознанными деньгами для анонимных забастовочных комитетов и не перехваченными агитаторами. На революционную агитацию десятилетиями смотрело правительство Николая II как на неизбежно текущее, необоримое, да уже и привычное, зло. Никогда в эти десятилетия правительство не задалось создать свою противоположную агитацию в народе, разъяснение и внедрение сильных мыслей в защиту строя. Да не только рабочим, да не только скученным тёмным солдатам-крестьянам правительство, через никогда не созданный пропагандный аппарат, никогда не пыталось ничего разъяснить, — но даже весь офицерский корпус зачем-то оберегало девственно-невежественным в государственном мышлении.

Вопреки шумным обвинениям либеральной общественности, правительство крайне вяло поддерживало и правые организации, и правые газеты, — и такие рыцари монархии, как Лев Тихомиров, захиревали в безвестности и бессилии. И не вырастали другие. Правда: и революционеры были готовы к этой удивительной революции не намного больше правительства. Десятилетиями наши революционные партии готовили только революцию и революцию. Но, сильно раздробленные после неудач 1906 года, затем сбитые восстановлением российской жизни при Столыпине, затем взлётом патриотизма в 1914 году, — они к 1917 оказались ни в чём не готовы и почти не сыграли роли даже в подготовке революционного настроения (только будоражили забастовки) — это всё сделали не социалистические лозунги, а Государственная Дума, это её речи перевозбудили общество и подготовили к революции. А явилась революция как стихийное движение запасных батальонов, где и не было регулярных тайных солдатских организаций. В совершении революции ни одна из революционных партий не проявила себя, и ни единый революционер не был ранен или оцарапан в уличных боях — но с тем большей энергией они кинулись захватывать добычу, власть в первые же сутки и вгонять совершившееся в свою идеологию. Чхеидзе, Скобелев и Керенский возглавили Совет не как лидеры своих партий (они были даже случайны в них), но как левые депутаты Думы. Так революция началась без революционеров. Всё было подготовлено без сокрытий, по наружности, а правительство бездеятельно мирилось с открытыми поношениями себя в прессе — это в военное время! — и с открытыми злобными атаками радикалов в Думе и вне её. Ни одна газета не была ни на день закрыта. Милюков с думской трибуны клеветнически обвинил императрицу и премьер-министра в государственной измене, — его даже не исключили с одного думского заседания, не то чтоб там как-то преследовать. Декабрьские съезды Земгора провозглашали резолюции о той же измене правительства и свержении его, — и ни один участник не был задержан даже на полчаса. И вся эта ложь, как хлопья сажи, медленно кружилась и опускалась, и опускалась на народное сознание, наслаивалась на нём — вместе с тёмными «распутинскими» слухами — из тех же сфер великосветья и образованности.

Чего нельзя было даже пропискнуть в России до Семнадцатого года — теперь мы можем прохрипеть устало: что российское правительство почти не боролось за своё существование против подрывных действий. В февральские дни агитаторы камнями и угрозами насильственно гнали в забастовку рабочих оборонных заводов — это во время войны! — и задержано было их десятка два, но ни один не только не расстрелян — даже не предан суду — да даже через несколько часов все отпущены на волю, агитировать и дальше. (Доклад начальника департамента полиции Васильева, что в ночь на 26 е он успешно арестовал 140 зачинщиков, — чиновная ложь, только революция потом раздувала это донесение. Арестовали — 5 большевиков, петербургский комитет, среди них сестру Ленина Анну Елизарову и вскоре знаменитого Подвойского.) Хлеб? Но теперь-то мы понимаем, что сама по себе хлебная петля не была так туга, чтоб задушить Петроград, ни тем более Россию. Не только голод, а даже подлинный недостаток хлеба в Петрограде в те дни ещё не начинался. По нынешним представлениям — какой же это был голод, если достоялся в очереди и бери этого хлеба, сколько в руки возьмёшь? А на многих заводах администрация вела снабжение продуктами сама — там и очередей хлебных не знали. А уж гарнизон-то вовсе не испытывал недостатка в хлебе. А решил всё дело он.

Такие ли перебои в хлебе ещё узнает вся Россия и тот же Петроград — и стерпят? Теперь-то мы знаем, что этот же самый город в войне против этой же самой Германии безропотно согласился жить — не одну неделю, но год — не на два фунта хлеба в день, а на треть фунта — и без всех остальных продуктов, широко доступных в феврале Семнадцатого, и никакая революция не шевельнулась. А в 1931 и города хлебородного Юга жили и жили на полфунта, без всякой войны! — и тоже сошло. Теперь-то мы знаем, что никакой голод не вызывает революции, если поддерживается национальный подъём или чекистский террор, или то и другое вместе. Но в феврале 1917 не было ни того, ни другого — и хлеб подай! Тогда были другие представления о сытости и голоде. Для зарождения паники нужен только критический минимум слухов — а их сошлось больше. Одним только слухом, что будут продавать по фунту в день на человека, рабочие окраины были сотрясены больше, чем всей предыдущей революционной пропагандой партий. (Установлено, что часть петроградских пекарей продавала муку в уезд, где она дороже, — а немало петроградских пекарей вскоре станет большевиками.) И снимались на стачку даже такие заводы, где своя выпечка хлеба была поставлена безукоризненно. Разрушительный толчок от слухов может произойти при всяком правительстве, во всяком месте страны. Но только слабое правительство от него падает. (Много слухов возникало и в советско-германскую войну, но при неуклонности власти ничто не сотряслось.) Российское правительство ни силою властных действий, ни психологически не управляло столичным населением. Да в последние месяцы оно уже не верило и само себе и не верило ни в одно из своих действий, тем более в дни самих событий не соображало ни срочности, ни важности, ни возможности своих мер. Телефонная станция под правительственной защитой все часы революции обслуживала город, Думу и революционеров! — и не только не умели узнать их намерения, но даже не догадывались отключить их и разобщить. Наступала ночь — революционные силы расходились по домам, а власти и не пытались действовать энергично — но передыхали ночь в робкой надежде, что с утра этот кошмар не повторится. От прежней костенеющей самоуверенности они впали в лихорадочную неуверенность. Сперва волнения всё казались несерьёзными, улягутся сами — и вдруг бесконтрольно перескользнули в революцию.

… Монархисты в эмиграции потом десятилетиями твердили, что все предали несчастного Государя и он остался один как перст. Но прежде-то всего и предали монархисты: все сподряд великие князья, истерический Пуришкевич, фонтанирующий Шульгин, сбежавшие в подполье Марков и Замысловский, да и газета-оборотень «Новое время». Даже осуждения перевороту — из них не высказал открыто никто.

Но чего ж тогда, правда, стоила эта власть, если никто не пытался её защищать?

До нынешних лет в русской эмиграции сохранена и даже развита легитимистская аргументация, что наш благочестивый император в те дни был обставлен ничтожными людьми и изменниками. Да, так. Но: и не его ли это главная вина? Кто ж эти все ничтожества избрал и назначил, если не он сам? На что ж употребил он 22 года своей безраздельной власти? Как же можно было с такой поразительно последовательной слепотой — на все государственные и военные посты изыскивать только худших и только ненадёжных? Именно этих всех изменников — избрать и возвысить? Совместная серия таких назначений не может быть случайностью. За крушение корабля — кто отвечает больше капитана? Откуда эта невообразимая растерянность и непригодность всех министров и всех высших военачальников? Почему в эти испытательные недели России назначен премьер-министром — силком, против разума и воли — отрекающийся от власти неумелый вялый князь Голицын? А военным министром — канцелярский грызун Беляев? (Потому что оба очаровали императрицу помощью по дамским комитетам.) Почему главная площадка власти — министерство внутренних дел отдана психопатическому болтуну, лгуну, истерику и трусу Протопопову, обезумевшему от этой власти? На петроградский гарнизон, и без того уродливый, бессмысленный, — откуда и зачем вытащили генерала Хабалова, полудремлющее бревно, бездарного, безвольного, глупого? Почему при остром напряжении с хлебом в столице — его распределение поручено безликому безответственному Вейсу?

А столичная полиция — новичку из Варшавы? Сказать, что только с петроградским военачальником ошиблись, — так и в Москву был назначен такой же ничтожный Мрозовский. И по другим местам империи были не лучше того командующие округами (Сандецкий, Куропаткин) и губернаторы. Но и штабом Верховного и всеми фронтами командовали и не самые талантливые и даже не самые преданные своему монарху. (Только на флоты незадолго стали блистательные Колчак и Непенин, два самых молодых адмирала Европы, — но и то оказался второй упоён освобожденческими идеями.) И надо же иметь особый противодар выбора людей, чтобы генералом для решающих действий в решающие дни послать Иудовича Иванова, за десятки императорских обедов не разглядев его негодности. Противодар — притягивать к себе ничтожества и держаться за них. (Как и к началу страшной Мировой войны царь застигнут был со своими избранцами — легковесным Сазоновым, пустоголовым Сухомлиновым, которые и вогнали Россию в войну.)

Люди всевозможных качеств никогда не переводятся в огромной стране. Но в иные смутные периоды — лучшим закрываются пути к выдвижению. Всякий народ вправе ожидать от своего правительства СИЛЫ — а иначе зачем и правительство?

К началу 1917 года российская монархия сохранялась ещё в огромной материальной силе, при неисчислимых достояниях страны. И к ведению войны: уже развившаяся военная промышленность, ещё небывалая концентрация на фронте отличного вооружения, всё ж ещё не домолоченный кадровый офицерский состав и — ещё никогда не отказавшиеся воевать миллионы солдат. И — для сохранения внутреннего порядка: образ царя твёрдо стоял в понятии крестьянской России, а для подавления городских волнений не составляло труда найти войска. Трон подался не материально, материального боя он даже не начинал. Физическая мощь, какая была в руках царя, не была испробована против революции. В 1905 на Пресне подавили восстание более явное — а в Петрограде теперь просто не защищались. Мельгунов правильно пишет: «Успех революции, как показал весь исторический опыт, всегда зависит не столько от силы взрыва, сколько от слабости сопротивления».

Не материально подался трон — гораздо раньше подался дух, и его и правительства. Российское правительство в феврале Семнадцатого не проявило силы ни на тонкий детский мускул, оно вело себя слабее мыши. Февральская революция была проиграна со стороны власти ещё до начала самой революции. Тут была и ушибленность Пятым годом, несчастным 9-м января. Государь никогда не мог себе простить того злосчастного кровопролития. Больше всего теперь он опасался применить военную силу против своего народа прежде и больше нужды. Да ещё во время войны! — и пролить кровь на улицах! Ещё в майский противонемецкий погром в 1915 в Москве приказано было полиции: ни в коем случае не применять оружия против народа. И хотя эта тактика тогда же показала полную беспомощность власти и всесилие стихии — запрещение действовать против толпы оружием сохранилось и до февральских петроградских дней. И в той же беспомощности снова оказались силы власти. Все предварительные распоряжения столичным начальникам и все решения самих этих дней выводились Государем из отменного чувства миролюбия, очень славного Для христианина, но пагубного для правителя великой державы. Оттого с такой лёгкостью и БЕСКРОВНОСТЬЮ (впрочем, в Петрограде несколько сот, а по Союзу городов — и до 1500 убитых, раненых и сошедших с ума, и 4000 арестованных новою властью) удалась Февральская революция — и, о, как ещё отдастся нам эта лёгкость и это миролюбие! (И посегодня отдалось ещё не всё.)

Династия покончила с собой, чтобы не вызвать кровопролития или, упаси Бог, гражданской войны. И вызвала — худшую, дольшую, но уже без собирающего тронного знамени.II. Крушенье в три дня (28 февраля — 2 марта 1917)

Кто же мог ожидать, кто же бы взялся предсказать, что самая мощная империя Мiра рухнет с такой непостижимой быстротой? Что трёхсотлетняя династия, пятисотлетняя монархия даже не сделает малейшей попытки к сопротивлению? Такого прорицателя не было ни одного. Ни один революционер, никто из врагов, взрывавших бомбы или только извергавших сатиры, никогда не осмеливались такого предположить. Столетиями стоять скалой — и рухнуть в три дня? Даже в два: днём 1 марта ещё никто и не предлагал Государю отрекаться днём 3 марта отрёкся уже не только Николай II, но и вся династия. Кадеты (Милюков на первых дипломатических приёмах) признавались иностранцам, что сами ошеломлены внезапностью и лёгкостью успеха. (Да Прогрессивный блок и не мечтал и не хотел отводить династию Романовых от власти, они добивались лишь ограничить монархическую власть в пользу высшей городской общественности. Они и самого Николая II довольно охотно оставили бы на месте, пойди он им на серьёзные уступки, да чуть пораньше.)

… В нецарской нерешительности Николая II — главный его порок для русского трона. В таком же непримиримом конфликте с образованным обществом можно было стоять скалою, а он дал согнуть себя и запугать. Не признаваясь, он был внутренне напуган и земством, и Думой, Прогрессивным блоком, либеральной прессой, и уступал им — то самО своё самодержавие (осенью 1905), то любимых своих министров одного за другим (лето 1915), всё надеясь задобрить ненасытную пасть, — и сам загнал себя в положение, когда не стало кого назначить. Он жил в сознании своей слабости против образованного класса — а это уже была половина победы будущей революции. В августе 1915 он раз единственный стянул свою волю против всех — и отстоял Верховное Главнокомандование, — но и то весьма сомнительное достижение, отодвинувшее его от государственного руля. И на том — задремал опять, тем более не выказывал уменья и интереса управлять энергично самою страной.

Отстоял себя, против всех, Верховное Главнокомандование, — так хотя бы им-то воспользовался в судьбоносные дни! К этим-то дням как раз оно прилегло — лучше не придумать! Его отъезд из Царского Села случайно как раз накануне волнений — не верней ли и понять как Божье дозволение: добраться до Ставки, до силы, до власти? до узла связи, до узла всех приказаний? Нельзя было занять более выгодной позиции против начавшейся петроградской революции! К вечеру 27 февраля она была выиграна в Петрограде — но только в нём одном. Вся огромная Россия оставалась неукоснительно подчинена своим начальникам и никакой революции ниоткуда не ждала. Вся армия стояла при оружии, готовая выполнить любой ясный замысел своего вождя. И такой замысел в ту ночь как будто начал осуществляться: посылка фронтовых полков на мятежный запасной небоеспособный гарнизон. Военный успех операции не вызывал сомнений, и было много полков, совсем не доступных агитации разложения, — как не тронулся ж ею Тарутинский полк, уже достигший цели. (Да он в одиночку, пожалуй, если б им руководили, мог осуществить и весь план.)

…1 марта «Известия» Совета писали: предстоят ещё жестокие схватки между народом и старой властью. Так уверены были все. А уже — ничего не предстояло: что промелькнуло, не начавшись, — оно и было в_с_ё.

… Нет, император завороженно покинул свою лучшую, единственно верную позицию — и безвольно поехал всё в ту же удавку, из которой так вовремя ускользнул, — под самую лапу революционного Петрограда. Вяло поплыл, не напрягая ни воли, ни власти, — а как плывётся, путь непротивления. Даже грозной телеграммы по всем железным дорогам, как Бубликов, он не нашёлся послать с пути. Окунулся в поездку — и потерял последнее знание о событиях — уже и вовсе не знал ничего. Через незнание, через немоту, через ночь, через глушь, меняя маршруты, к семье! к семье! к семье! Такое бы упорство — да на лучших направлениях его царствования!

… И вот — император дослал и загнал сам себя в полувраждебную псковскую коробочку. И что ж он обдумывает эти сутки? — как бороться за трон? Нет, лишь: отдавать ли в чужие руки больного сына? Трон — он сразу готов отдать без боя, он не подготовлен бороться за него. Та же вдруг чрезмерная податливость, как и 17 октября 1905: внезапно уступить больше, чем требует обстановка.

Он даже не вспомнил в эти сутки, что в его империи существуют свои основные законы, которые ВОВСЕ не допускали никакого ОТРЕЧЕНИЯ царствующего Государя (но, по павловскому закону: лишь престолонаследник мог отречься заранее — и то «если засим не предстоит затруднения в наследовании»). И сугубо не мог он отрекаться ещё и за наследника. Где, кто, по какому вообще закону может отречься от каких-либо прав за несовершеннолетнего? Николай II не понимал закона, он знал только своё отцовское чувство. Было бы грубо, а заметить можно и так: кто же выше — сын или русская судьба? сын или престол? Для чего держали Распутина: сохранить наследника для престола или сына для мамы? Раздражили всё общество, пренебрегли честью трона — для устойчивости династии? или только по родительским чувствам? Если только берегли сына для родителей, то всей семье надо было уходить на отдых десятью годами раньше. А если — наследника для престола, так вот и достигнута вершина того хранения? И вдруг обратился цесаревич просто в сына? (Но низко было со стороны Милюкова упрекнуть, что через сына хотели прицепиться и вернуться к трону: вот уж — бесхитростно.)

А сам Алексей, несовершеннолетний, и права бы не имел в том году отречься, как легко сделал Михаил. И Родзянке и думскому Комитету не оставалось наотрез ничего другого, как поддерживать наследника. А так как Совет депутатов не был готов к революционной атаке, то монархия бы и сохранилась, в пределах конституционной реформы. Но береженьем столь многобережёного сына Николай толкнул монархию упасть. И права не имел он передавать престол Михаилу, не удостоверясь в его согласии.

А выше государственных законов: он тем более не имел права на отречение в час великой национальной опасности.

А ещё выше: он всю жизнь понимал своё царствование как помазанье Божье так и не сам же мог он сложить его с себя, а только смерть. Именно потому, что волю монарха подданные должны выполнять беспрекословно, — ответственность монарха миллионно увеличена по сравнению со всяким обычным человеком. Е м у была вверена эта страна — наследием, традицией и Богом — и уже поэтому он отвечает за происшедшую революцию больше всех.

В эти первомартовские дни его главным порывом было — семья! — жена! сын! Доброму семьянину, пришло ли в голову ему подумать ещё о миллионах людей, тоже семейных, связанных с ним своей присягою, и миллионах, некрикливо утверженных на монархической идее? Он предпочёл — сам устраниться от бремени. Слабый царь, он предал нас. Всех нас — на всё последующее.

… Поздние монархисты (сами, однако, не поднявшие защитного меча) более всего обвиняют главнокомандующих, что они обманули и предали доверчивого Государя, пока тот спал на псковском вокзале. Действительно, кому ж, как не первым генералам, должна была быть ясна и обязательна служебная верность — уж им ли не понимать, что без верности и в собственных их руках рассыпется армия (что и случилось)! Но в той же Ставке монархист Лукомский вполне был согласен с Алексеевым. А Рузский охотно взял на себя главную долю убеждения и ломки Государя.

… Такое единое согласие всех главных генералов нельзя объяснить единой глупостью или единым низменным движением, природной склонностью к измене, задуманным предательством. Это могло быть только чертою общей моральной расшатанности власти. Только элементом всеобщей образованной захваченности мощным либерально-радикальным (и даже социалистическим) Полем в стране. Много лет (десятилетий) это Поле беспрепятственно струилось, его силовые линии густились — и пронизывали, и подчиняли все мозги в стране, хоть сколько-нибудь тронутые просвещением, хоть начатками его. Оно почти полностью владело интеллигенцией. Более редкими, но пронизывались его силовыми линиями и государственно-чиновные круги, и военные, и даже священство, епископат (вся Церковь в целом уже стояла бессильна против этого Поля), — и даже те, кто наиболее боролся против Поля: самые правые круги и сам трон. Под ударами террора, под давлением насмешки и презрения — эти тоже размягчались к сдаче. В столетнем противостоянии радикализма и государственности — вторая всё больше побеждалась если не противником своим, то уверенностью в его победе. При таком пронизывающем влиянии — всюду в аппарате государства возникали невольно-добровольные агенты и ячейки радикализма, они-то и сказались в марте Семнадцатого. Столетняя дуэль общества и трона не прошла вничью: в мартовские дни идеология интеллигенции победила — вот, захватив и генералов, а те помогли обессилить и трон. Поле струилось сто лет — настолько сильно, что в нём померкало национальное сознание («примитивный патриотизм») и образованный слой переставал усматривать интересы национального бытия. Национальное сознание было отброшено интеллигенцией — но и обронено верхами. Так мы шли к своей национальной катастрофе.

Это было — как всеобщее (образованное) состояние под гипнозом, а в годы войны оно ещё усилилось ложными внушениями: что государственная власть не выполняет национальной задачи, что довести войну до победного конца невозможно при этой власти, что при этом «режиме» стране вообще невозможно далее жить. Этот гипноз вполне захватил и Родзянку — и он легкомысленно дал революции имя своё и Государственной Думы, — и так возникло подобие законности и многих военных и государственных чинов склонило не бороться, а подчиниться. Называлось бы с первых минут «Гучков-Милюков-Керенский» или даже «Совдеп» — так гладко бы не пошло.

Их всех — победило Поле. Оно и настигло Алексеева в Ставке, Николая Николаевича в Тифлисе, Эверта в Минске, штаб Рузского и самого Государя — во Пскове. И Государь, вместе со своим ничтожным окружением, тоже потерял духовную уверенность, был обескуражен мнимым перевесом городской общественности, покорился, что сильнее кошки зверя нет. Оттого так покато и отреклось ему, что он отрекался, кажется, — «для блага народа» (понятого и им по-интеллигентски, а не по-государственному). Не в том была неумолимость, что Государь вынужден был дать подпись во псковской коробочке — он мог бы ещё и через день схватиться в Ставке, заодно с Алексеевым, — но в том, что ни он и никто на его стороне не имел Уверенности для борьбы. Этим внушённым сознанием мнимой неправоты и бессилия правящих и решён был мгновенный успех революции.

Мартовское отречение произошло почти мгновенно, но проигрывалось оно 50 лет, начиная от выстрела Каракозова.

А в ближайшие следующие дни силовые линии Поля затрепетали ещё победней, воздух стал ещё угарней. И когда поворотливая петроградская газета с банковским фундаментом и интеллектуальным покрытием спросит генерала Рузского:

— Мы имеем сведения, что Свободная Россия обязана вам предотвращением ужасного кровопролития, которое готовил низложенный царь. Говорят, он приехал к вам убедить вас, чтобы вы послали на столицу несколько корпусов? — общественный воздух уже окажется настолько раскалён, все громкости поднимутся в цене, а скромности упадут, — генерал Рузский, чтобы не вовсе затереться в уничижении, УЛЫБНУЛСЯ И ЗАМЕТИЛ: — Если уж говорить об услуге, оказанной мною революции, то она ДАЖЕ БОЛЬШЕ ТОЙ. Я — убедил его отречься от престола.

Генерал Рузский торопил, торопил на себя подножье пятигорского Машука с чекистами — свой шашечный переруб на краю вырытой ямы…

Если надо выбрать в русской истории роковую ночь, если была такая одна, сгустившая в несколько ночных часов всю судьбу страны, сразу несколько революций, — то это была ночь с 1 на 2 марта 1917 года.

…Временное правительство возникало вполне независимо от царского отречения или неотречения: если бы Николай II в тот день и не отрёкся — Временное правительство всё равно возгласило бы себя в 3 часа дня 2 марта. (По игре судьбы Милюков поднялся на возвышение в Екатерининском зале на 5 минут раньше, чем Государь во Пскове взял ручку Для подписи своего первого дневного отречения.) И членам нового правительства такое действие казалось исчерпанием революции.

Февральские вожди и думать не могли, они не успели заметить, они не хотели поверить, что вызвали другую, настигающую революцию, отменяющую их самих со всем их столетним радикализмом. На Западе от их победы до их поражения проходили эпохи — здесь они ещё судорожно сдирали корону передними лапами — а уже задние и всё туловище их были отрублены.

Вся историческая роль февралистов только и свелась к тому, что они не дали монархии защититься, не допустили её прямого боя с революцией. Идеология интеллигенции слизнула своего государственного врага — но в самые же часы победы была подрезана идеологией советской, — и так оба вековых дуэлянта рухнули почти одновременно.

Ещё накануне ночью цензовые вожди согласились на зависимое положение: согласились быть правительством призрачным ещё прежде, чем сформировались. Монархия окончила существование всё же 3 марта, а Временное правительство не правило и ни часа, оно правило МИНУС два дня: оно было свергнуто ещё в ночь на 2 марта непереносимыми «восемью условиями» Исполкома Совета — и даже ещё вечером 1-го, когда в прокуренной 13-й комнате несколько третьесортных интеллигентов и второсортных революционеров не сопротивились печатанью «Приказа № 1», выбивающего всякую опору не только из-под лакированных ботинок новых министров.

В пользу кого ж отрекалась династия? Кто же стал новой Верховной Властью? Комитет (самозванный) Государственной Думы? — но жадное к власти Временное правительство уже оттеснило его. Само Временное правительство? но оно могло стать всего лишь исполнительной властью, да и ни часу не стояло на своих ногах.

И получается, что Николай II, для блага России, отрёкся в пользу Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов — то есть шайки никем не избранного полуинтеллигентского полуреволюционного отребья. Но в «приказе № 1» и в бесшабашности петроградских запасных, не желающих на фронт, — уже таилось и отречение Совета в пользу большевизма.

В ночь с 1 на 2 марта Петроград проиграл саму Россию — и больше чем на семьдесят пять лет.

III. Где революция (3—9 марта 1917)

В отречении Михаила мы наблюдаем ту же душевную слабость и то же стремление ОСВОБОДИТЬСЯ самому. Даже внешне похожи действия братьев: почти в тех же часах, как сорвался Николай в путешествие к супруге, — пустился и Михаил в Петроград по навязчивой воле Родзянки. (А и в Гатчине вместо фронта тоже оказался императорский брат по любви к передышке, побыть с женой между двумя служебными должностями.) И так же, как Николай во Пскове, Михаил на петроградской квартире лишился свободы движения. И так же в западне был вынужден к отречению — да отчасти чтоб и скорей повидать любимую умницу жену.

Временное правительство позаботилось о глухоте западни: если бы в ночь на 3 марта не задержали первого манифеста и уже вся страна и армия знали бы, что Михаил — император, — потекло бы что-то с проводов, донёсся бы голос каких-то молчаливых генералов, Михаила уже везде бы возгласили, в иных местах и ждали б, — и он иначе мог бы разговаривать на Миллионной.

… Образованные юридические советники, звёзды кадетской партии, Набоков и Нольде, выводили ему красивым почерком: «впредь до того, как Учредительное Собрание своим решением об образе правления…» — а он доверчиво, послушно подписал. (И какое такое Учредительное Собрание он мыслил во время войны?) Совершенно игнорируя и действующую конституцию, и Государственный Совет, и Государственную Думу без их согласия и даже ведома — Михаил объявил трон вакантным и своею призрачной властью самочинно объявил выборы в Учредительное Собрание, и даже предопределил форму выборов туда! а до того передал Временному правительству такую абсолютную власть, какою не обладал и сам. Тем самым он походя уничтожил и парламент и основные законы государства, всё отложив якобы на «волю великого народа», который к тому мигу ещё и не продремнулся, и не ведал ничего.

Ведомый своими думскими советчиками, Михаил не проявил понимания: где же граница личного отречения? Оно не может отменять форму правления в государстве. Отречение же Михаила оказалось: и за себя лично, и за всю династию, и за самый принцип монархии в России, за государственный строй её. Отречение Николая формально ещё не было концом династии, оно удерживало парламентарную монархию. Концом монархии стало отречение Михаила. Он — хуже чем отрёкся: он загородил и всем другим возможным престолонаследникам, он передал власть аморфной олигархии. Его отречение и превратило смену монарха в революцию. (То-то так хвалил его Керенский.)

…Именно этот Манифест, подписанный Михаилом (не бывшим никогда никем), и стал единственным актом, определившим формально степень власти Временного правительства, — не могли ж они серьезно долго держаться за фразу Милюкова, что их избрала революция, то есть революционная толпа.

… Большего беззакония никогда не было совершено ни в какое царское время: любая «реакция» всегда опиралась на сформулированный и открыто объявленный закон. Здесь же похищались все виды власти сразу — и необъявленно. При царе сколько было негодований, что открытыми указами производились перерывы в занятиях законодательных палат! — но блеснула ЭТА свобода, и законодательные палаты распустили одним ударом, беспрепятственно и навсегда.

О, как ждали годами и прорицали ОТВЕТСТВЕННОЕ министерство ответственное не перед каким-то там монархом, но перед народом! Наступила эра свободы — и те самые излюбленные «лучшие люди народа» создали министерство, вкруговую безответственное, не ответственное вообще ни перед кем: они захватили в одни свои руки и Верховную власть, и законодательную, и исполнительную. (Да и судебную.) Тут — больше, чем прежнее Самодержавие. И можно было бы сказать, что они стали новыми диктаторами или самодержцами, если бы из слабых своих рук они тут же не разронили всю эту власть — на мостовую, Совету рабочих депутатов или кто вообще захочет.

…А кроме ареста беззащитного царя мы более не обнаружим нигде никаких признаков твёрдости Временного правительства. По нескольку лет они знали себя в списках подготавливаемого кабинета — а никто не готовил себя делово к этой роли, и, например, никто не подумал: а какова же будет структура власти?

… В осточертелом головокружении Временное правительство поспешно уничтожало по всей России всякую администрацию. Одномоментно была разогнана вся наружная полиция, вся секретная полиция, перестала существовать вся система министерства внутренних дел — и уже по-настоящему никогда не восстановилась. (До большевиков.) И это всё сделали не большевики и не инспирировали немцы — это всё учинили светлоумые российские либералы. Сердитый на них Бубликов (за то, что не дали ему министерства) справедливо писал о них: это не министерский кабинет, а семинарий государственного управления: все — новички в деле, все — учатся, все умеют только речи говорить.

Для всей ДУМАЮЩЕЙ российской интеллигенции общепризнанным местом было поражаться ничтожеству нашего последнего императора. Но не паче ли тогда изумиться ничтожеству первого измечтанного этой интеллигенцией ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ? Столько лет надсаживались об этих людях, «облечённых доверием всего народа», — и кого же сумели набрать? Вот наконец «перепрягли лошадей во время переправы» — и что же? кого же?..

Открытки с дюжиной овальчиков «Вожди России» спешили рекламировать их по всей стране.

Размазню князя Львова «Сатирикон» тогда же изобразил в виде прижизненного памятника самому себе «за благонравие и безвредность». Милюков — окаменелый догматик, засушенная вобла, не способный поворачиваться в струе политики. Гучков — прославленный бретёр и разоблачитель, вдруг теперь, на первых практических шагах, потерявший весь свой задор, усталый и запутлявший. Керенский — арлекин, не к нашим кафтанам. Некрасов — зауряд демагог, и даже как интриган — мелкий. Терещенко — фиглявистый великосветский ухажор. (Все трое последних вместе с Коноваловым — тёмные лошадки тёмных кругов, но даже нет надобности в это вникать.) Владимир Львов — безумец и эпилептик (через Синод — к Союзу воинствующих безбожников). Годнев — тень человека. Мануйлов — шляпа, не годная к употреблению. Родичев — элоквент, ритор, но не человек дела (да не задержался в правительстве и недели). И достоин уважения, безупречен серьёзностью и трудолюбием один только Шингарёв (не случайно именно его поразит удар ленинского убийцы), но и он: земский врач, который готовился по финансам, вёл комиссию по обороне, а получил министерство земледелия!.. — круглый дилетант. Вот — бледный, жалкий итог столетнего, от декабристов, «Освободительного движения», унесшего столько жертв и извратившего всю Россию! Так Прогрессивный блок — только и рвался, что к власти, не больше! Они растерялись, в первую же минуту, и не надо было полной недели, чтоб сами это поняли, как Гучков и признался Алексееву. Когда они прежде воображали себя правительством — то за каменной оградой монархии. А теперь, когда Россия осталась без всякого порядка и, естественно, начинала разминаться всеми членами, — теперь они должны были поворачиваться как на пожаре, — но такими скоростями и такой сообразительностью не владели они. (да эти бешенные ускорения немыслимы были для мозгов старого времени — ни для царских министров, ни для временных, ни даже для половины совдепского исполкома.)

Продолжение следует…

«Размышления над Февральской революцией» А.Солженицына полностью

Поделитесь своим мнением…

www.taday.ru

уроки истории от Александра Солженицына — Российская газета

Если надо выбрать в русской истории роковую ночь,

если была такая одна, сгустившая в несколько ночных часов

всю судьбу страны, сразу несколько революций,-

то это была ночь с 1 на 2 марта 1917 года

Александр Солженицын. Из статьи

«Размышления над Февральской революцией»

«Колесо» покатилось

— Вы, конечно, помните эти строки, Наталия Дмитриевна: «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд…» А цитировал ли один нобелевский лауреат эти строки другого нобелевского лауреата, когда писал о феврале 17-го?

— В связи со своей работой — нет, конечно.

«Февраль…» Пастернака совсем не о революции, и вообще написан в 1913 году. Но верно то, что в ходе работы Александр Исаевич вчитывался и в поэтов первой четверти двадцатого века. У меня была большая поэтическая библиотека, Александр Исаевич даже называл меня «книжной стяжательницей». Сам он не собирал ни книг, ни чего-либо иного, никогда не был коллекционером — сначала по обстоятельствам жизни, а потом и по убеждению. Он считал, что иметь, обладать надо лишь действительно необходимым. Бытовых требований у него было мало. При той-то жизни, которую он прожил, при почти нищих детстве и юности… Александр Исаевич рассказывал сыновьям эпизод из своей студенческой молодости, когда он случайно сел в светлых брюках на скамью с разлитыми чернилами. Осталось пятно, с которым он проходил все годы учебы в Ростовском университете. Денег на покупку другой пары брюк не было.

Они жили вдвоем с матерью в тяжелых условиях. Печь топили углем, который носили издалека в ведре. Как и воду. Канализации, водопровода в доме не было, все удобства во дворе… Мать, с прекрасным знанием иностранных языков, служила в череде советских контор всего лишь стенографисткой, на другую работу ее не брали. После седьмого класса Саня пытался уйти из школы в индустриальный техникум, чтобы поскорее получить рабочую специальность и заработок, облегчить маме жизнь, но она горячо настаивала продолжать учебу, ее мечтой и целью было высшее образование для сына. Они с трудом сводили концы с концами. Есть фото 1936 года, сделанное сразу после выпуска из школы. На ней юноша худой-прехудой, почти прозрачный.

Но я не помню, чтобы Александр Исаевич когда-нибудь жаловался на какие-либо неудобства. Для того, чтобы работать, ему нужны были лишь две вещи: много света и тишина. Всё! Он легко переносил холод, был неприхотлив в одежде и еде. Любил картошку в любых видах, домашние котлеты, обязательные щи, готов был есть их 365 дней в году…

Впрочем, я отвлеклась. Так мы можем долго вспоминать, но это не приблизит нас к теме сегодняшнего разговора.

— Когда вы впервые услышали от Александра Исаевича, что он хочет писать о Феврале?

— Да при первом же знакомстве. Солженицын с юности жил с замыслом писать о русской революции, с восемнадцати лет, и всегда понимал его как главный замысел своей жизни. На другие книги отвлекался, как он говорил, «по особенностям своей биографии и густоте современных впечатлений». «В круге первом», «Иван Денисович», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», — он откатывал одно за другим, как неизбежные «бревна», которые жизнь выкатила на его пути к «Красному Колесу». Конечно, основным событием ему тогда виделся не февраль 17-го, а, как говорили в советские времена, Великий Октябрь.

— Виделся событием со знаком плюс?

— В юности — да. Хотя и не без вопросов: почему все так произошло, могло ли быть по-другому? Солженицын жил в Ростове-на-Дону, бывал и в Новочеркасске. Тогда в этих городах юга России даже камни все еще оставались нагреты жаром гражданской войны. А у многих старших читалось во взглядах: как эта революция приключилась, где ее корни? Почему трехсотлетняя монархия развалилась в три дня, рухнула от легкого толчка, и никто не защитил ее, даже не попытался?

Первые главы будущей эпопеи Александр Исаевич написал на втором курсе физмата университета. Он уже тогда понимал, что без Первой мировой войны к революции не подступиться, сидел в библиотеке имени Карла Маркса на Казанской улице в Ростове и конспектировал военные труды, посвященные «самсоновской катастрофе». Это сокрушительное поражение 2-й русской армии в Восточной Пруссии стало отправной точкой в работе над романом.

— А еще одного нобелевского лауреата — Шолохова — Солженицын держал в уме?

— Вот уж нет. «Тихий Дон» Александр Исаевич всегда считал великим романом, но он ведь вырос в Ростове, где в те годы ни один человек не верил в авторство Шолохова. Ни один! Об этом открыто говорили до того момента, пока Серафимович с группой товарищей не опубликовал в 1929 году в «Правде» статью, что враги пролетарской диктатуры распространяют злостную клевету о пролетарском писателе Шолохове, и за такую клевету полагается судебная ответственность. После этого разговоры смолкли, но мнение не переменилось.

В качестве вдохновляющего примера и недостижимого идеала Солженицын видел «Войну и мир» Толстого. Роман он прочитал в десять лет и был совершенно сотрясен им. Да, ребенок не заинтересовался любовной линией, масонство Пьера ему показалось скучным, но формат эпопеи и огромный исторический охват произвели на него неизгладимое впечатление. Примерно в то же время он прочел и «Дни» Шульгина, изданные «по недосмотру»: книга свидетельствовала явно не в пользу большевиков.

Прошло еще семь лет, и два этих впечатления, соединившись, определили начало работы над «Колесом». Вплотную Александр Исаевич занялся эпопеей в конце шестидесятых. Первый Узел, «Август Четырнадцатого», он написал быстро и летом 71го года уже опубликовал его. После чего сразу принялся за «Октябрь Шестнадцатого». Но многие исторические материалы и целые архивы открылись лишь после 1974 года, когда его лишили советского гражданства и выслали из страны.

Большевики полностью исключили Февральскую революцию из тем для рассмотрения и изучения, затирали, скрывали, глубоко ее запихали. Что, в общем-то, вполне логично: ведь радикальная перемена — свержение монархии и полное изменение государственного устройства России — произошла в феврале 17-го, а не в октябре, как нас пытались убедить. По сути, Ленин и сотоварищи просто подняли из пыли власть, оброненную Временным правительством. Не большевики были причиной того, что Временное правительство власть не удержало. Но вот ухватить ее спроворились только они.

— Когда Александр Исаевич получил доступ к архиву русской революции в институте Гувера?

— В 75-м мы провели там пару недель, знакомились с тем, что предстоит изучать, работали плотно, в четыре руки. К следующему лету Солженицын уже определил фронт работ и целенаправленно просидел в архиве два месяца. Часов по шестнадцать каждый день читал, делал выписки. Александр Исаевич готовился к написанию «Марта Семнадцатого», и перед ним обнажились огромные пласты прежде не изученных материалов. В СССР они были ему попросту недоступны. А в Гуверовскую «башню» мог прийти любой исследователь и прочесть исторические документы. Другое дело, что там, как и в большинстве архивов, до сих пор большое количество запечатанных коробок с неописанными материалами. Элементарно не доходят руки: был бы нужен целый штат специалистов, знающих русский язык и имеющих какое-то представление о нашей истории. Герберт Гувер, который еще в 1919 году пожертвовал Стэнфордскому университету значительную сумму на создание библиотеки и архива, с 1918 по 1923 годы возглавлял американскую организацию помощи (АРА), помогавшую Европе и России после разорений Мировой войны, а затем и во время нашего голода в Поволжье. При его прямом содействии из советской России было вывезено множество бесценных документов, в том числе дореволюционных и раннесоветских печатных изданий. Не только из Москвы и Петрограда, но и из провинции. Ни с чем несравнимая ценность, подобного на Западе нет больше нигде. Ну, у нас-то, наверное, многое сохранилось, но в каких-то совсем уж засекреченных архивах, человеку без «допуска» и перелистать не дадут. А в Гуверовском институте никаких ограничений для работы не было.

Обилие материала поддерживало и обнадеживало, потому что будущий «летописец Революции» сам ужасался грандиозности замысла и трудности воплощения, но, еще лишь обдумывая работу над «Красным Колесом», в 1965 году писал: «А тем, кто будет приходить после нас, будет еще труднее. Для них потеряются последние ощущения современности тех событий. Они будут рассматривать их как исторические, как декабристов, Новгород или наполеоновскую войну».

Царский «противодар»

— После 76-го года Солженицын в Стэнфорд не возвращался?

— Нет, но постоянно заказывал материалы, которые требовались для работы. Из Гувера нам «пудами» слали ксерокопии нужных материалов.

А в какой-то момент в архиве решили микрофильмы российских и советских газет переписать на новый, более современный носитель информации, а пленки выкинуть. Мы спросили: «А нельзя ли выкинуть в нашу сторону?» Нам ответили: «Да на здоровье, забирайте!»

Так мы стали счастливыми обладателями колоссальной коллекции микрофильмов, которая пока хранится в Троице-Лыково, но в скором времени я собираюсь отдать ее в общественное пользование.

Для Александра Исаевича «домашний» архив газет был огромным везением, он значительно ускорил и обогатил его работу. На фильмоскопе с большим экраном (мы называли его «одоробло») Солженицын перечитал все петроградские газеты предреволюционных и революционных лет, все московские и все провинциальные. Со страниц била обжигающая лава — и захватывающая, и жуткая… Он болел русской революцией. По часам и дням в документально-художественном повествовании описал февраль и март 1917-го, в точных деталях и подробностях передал взрывное течение времени. В мировой литературе этому нет аналогов.

В годы работы над «Красным Колесом» Александр Исаевич жил сосредоточенно, по им самим установленному распорядку. Вставал рано, на завтрак выпивал чашку кофе и часов в восемь уже сидел за письменным столом. С короткими перерывами работал до двух-трех часов дня. В пять часов или в половине шестого, когда дети возвращались из школы, был общий семейный обед. А вечером всегда читал.

— Для души?

— Для работы! Лишь года с 82-го стал позволять себе чтение для удовольствия. Из этого позже родилась «Литературная коллекция»: заметки читателя, случайно оказавшегося и писателем. Теперь напечатано уже три десятка очерков из «Коллекции».

Но это, повторяю, начало-середина восьмидесятых, а до того на протяжении долгих лет Александр Исаевич каждый вечер читал источники, книги и материалы, делал пометки, готовился к тому, чем ему предстояло заниматься в ближайшие дни. В часе езды от нашего вермонтского дома (но уже в Нью-Хэмпшире) располагался Дартмут Колледж, где замечательная библиотека. Через нее по межуниверситетскому абонементу Александр Исаевич получал книги со всего мира — из Франции, Бельгии, Японии, Финляндии… Книги нужно было вовремя вернуть, поэтому мы делали ксерокопии того, что могло пригодиться в будущем. Плюс — эмигранты первой волны сразу по изгнании Солженицына присылали ему по собственной инициативе все, что было издано по Первой мировой войне и Февральской революции. Каждый автор излагал собственную версию случившейся с Россией трагедии. Генералы, кадеты, чиновники, эсеры, меньшевики… Все-все-все! Фактически нам даже не пришлось ничего искать по букинистическим магазинам. Библиотека «Красного Колеса» огромна, она насчитывает тысячи единиц хранения. На многих страницах пометки, сделанные рукой Солженицына, его комментарии. Конечно, и это все я сделаю общедоступным.

— Что из прочитанного по теме стало для Солженицына наибольшим откровением, как он сам говорил, «умственным поворотом»?

— Подобно многим родившимся и выросшим в СССР на определенном этапе он тоже был жертвой большевистской мифологии. Людям вдалбливали в головы, что Великую революцию совершил Великий Октябрь, а Февральская буржуазная — проходное, малозначительное событие. Те, кто стряхивали с себя это представление (Солженицын — в том числе), усваивали, возвращались к представлению «освобожденческому», по которому в Феврале Россия «достигла свободы, желанной поколениями, и вся справедливо ликовала, и нежно колыхала эту свободу, однако, увы, увы — всего восемь месяцев, из-за одних лишь злодеев-большевиков, которые всю свободу потопили в крови и повернули страну к гибели…». В автобиографических «Очерках изгнания» («Угодило зернышко промеж двух жерновов») Александр Исаевич пишет, как при знакомстве с огромным живым материалом предфевральских и февральских дней, с воспоминаниями сотен очевидцев, с лозунгами, сплетнями, газетной трескотней и газетными ярлыками, полной несвязанностью столичных событий со страной ему открылась совершенно иная картина, и он был ею сотрясен.

Погружаясь в этот вал документов в Гуверовской башне, Александр Исаевич сначала с изумлением, а потом и с омерзением открывал, «какой низостью, подлостью, лицемерием, рабским всеединством, подавлением инодумающих были отмечены первые же дни этой будто бы светоносной революции… Неотвратимая потерянность России — зазияла уже в первые дни марта». Убийства городовых, грабежи и разбой, полное беззаконие, буйство и жестокость на петроградских улицах никем не пресекались, никак не наказывались и даже не осуждались. Никого не смущали кровавые пятна, которыми сразу же были заляпаны священные ризы свободы и демократии. Со всех сторон слышалось только ликование. Здравые голоса людей сомневавшихся, призывавших остановить анархию пока не поздно, тонули в обезумевшем хоре.

При этом никто не ожидал, что царь в мгновение ока нарушит несколько статей конституции, отречется от трона за себя и за сына, его младший брат Михаил Александрович тоже откажется принять корону и отдаст власть Учредительному собранию, которого ведь не существовало… Династия покончила с собой.

— Александр Исаевич не стесняется в выражениях в адрес главного виновника «торжества»: «За крушение корабля — кто отвечает больше капитана?.. Слабый царь — он предал нас на все дальнейшее…».

— По сути, так и было. К Николаю II как к человеку, кроткому и чистому, Солженицын всегда относился с глубоким сочувствием, но остро страдал от сознания, что во главе России в ее роковые годы стоял такой слабый правитель. В час великой национальной опасности император самоустранился, безвольно бросил единственно верную свою позицию в Ставке и, тревожась о заболевших детях, устремился в капкан Царского Села.

— Еще Солженицын использует слово «противодар».

— Да, он пишет, что у последнего государя был противодар — притягивать к себе ничтожества и держаться за них. Николай II умудрялся последовательно изыскивать и назначать на государственные и военные посты людей худших и ненадежных, его же вскоре и предавших. Единственное исключение составил Петр Столыпин, который вытащил Россию из пропасти после 1905 года. Но его сам царь вскоре предал…

Придворные, министры, главнокомандующие — все покинули престол, даже не попытались бороться. Готовно отдавая трон, государь надеялся предотвратить кровопролитие, но братоубийственная гражданская война все равно разразилась, только белое движение лишилось тронного знамени, и лозунги вождей его, Деникина, Врангеля, Колчака, не были едины.

К Февральской революции привел накал ненависти между образованным классом и властью, нараставший в России на протяжении ста лет, таков вывод Солженицына. Диалог был невозможен, любые конструктивные, разумные решения недостижимы. Возникло мощное радикальное Поле, направленное против власти, оно пронизало все сколько-нибудь просвещенные слои общества, включая и чиновные круги, армию, даже духовенство. Новые сокосновения лишь умножали истребительный потенциал. Затянувшаяся дуэль между обществом и троном не прошла даром: в марте 17-го оба противника рухнули замертво. Временное правительство и двух дней не имело полновластья, кресло из-под него выдернул самозваный Исполком совета депутатов, какие-то мелкие партийные социалисты, а поле битвы — по обыкновению — досталось мародерам. В нашем конкретном случае — большевикам.

Это страшный урок, но, кажется, у нас в России он до сих пор и не выучен…

Чувство горечи

— Когда читаешь «Размышления над Февральской революцией», чувствуешь сквозящее между строчек чувство горечи.

— Не только между строчек, весь текст пронизан болью! Александра Исаевича не покидало горькое сознание разразившейся над Родиной беды. Безусловно, для революции сложились определенные объективные предпосылки, но много и случайных обстоятельств сошлись в одной точке, отчего события развивались по самому жестокому для России сценарию.

— Собственно, об этом Солженицын и пишет: «Последствия наших самых несомненных действий вдруг проявляются противоположно нашим ожиданиям».

Хотели как лучше, а получилось как всегда.

— В «Размышлениях» он постоянно обрывал себя: мол, история не терпит сослагательного наклонения, — и тут же опять писал: если бы… Не запретишь ведь себе думать, как развивалась бы история нашей страны, не проскочи она по ошибке, невнимательности или недоумию вождей важный поворот…

— Когда было решено издать «Размышления» отдельно от «Красного Колеса»?

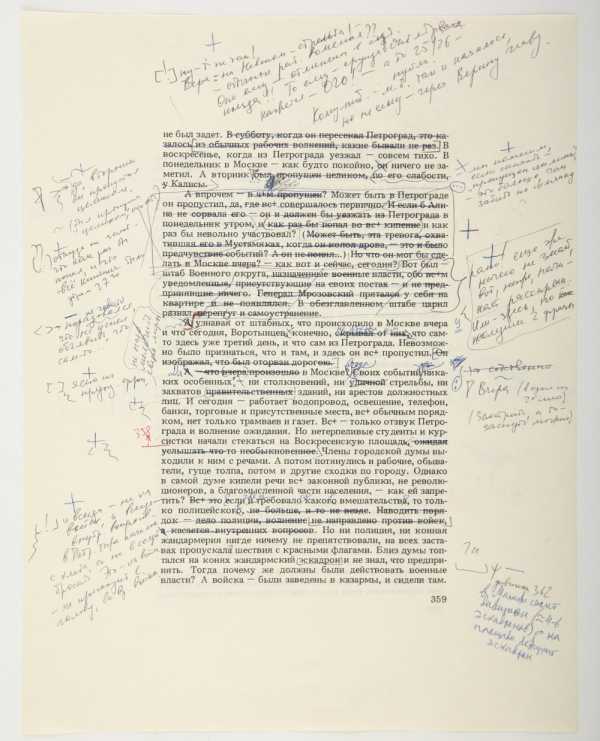

— Работа над «Мартом Семнадцатого» шла десять лет — до 1986 года. Вот вы говорите: горечь. Александр Исаевич так был погружен, так в нем все горело, как будто жил в том времени, и ему хотелось напрямую поделиться с читателем своими горькими открытиями, так что каждую из четырех книг, входящих в «Март», он завершал подытоживающей главой.

Я была первочитателем, критиком и редактором всего, что писал в те годы Александр Исаевич. И я пыталась, сначала безуспешно, убедить его, что этим главам — прямым от автора и, по сути, публицистическим — не место в романе, надо вынести их отдельной сплоткой и когда-нибудь дать самостоятельную жизнь. Надо сказать, что помимо меня у Александра Исаевича был еще один собеседник, с которым он все четверть века работы над «Красным Колесом» делил мучительность поисков и радость находок, — это «Дневник Р-17», или «Дневник Романа» (Р-17 можно расшифровывать как «Революция-1917» либо «Роман-1917», как вам больше нравится). Александр Исаевич не вел обычного дневника, это был именно дневник работы, на его страницах автор сам с собой спорил, оценивал достоверность источников, мучился выбором художественных средств. Когда мы «Дневник» опубликуем, читатель увидит необычного Солженицына, который страдает, сомневается, жалеет, что взялся за столь непосильную работу, как эпопея о революции, одновременно робеет и восхищается величием храма, который ему предстоит построить.

Так вот, в «Дневнике» есть запись, от 27 марта 1985 года:

«Аля уже давно горячо убеждает меня снять четыре заключительных (по томам) обзорных главы из «Марта»: что это подрывает работу художника, высовывая вместо того публицистику, прямотой и резкостью опрокидывает достигнутое убеждение читателя и завоевание сердец; что это уязвимо для оппонентного цитирования. И правда: как всякая схема, эти главы самое важное все равно не улавливают, оно в романе.

Я более полугода сопротивлялся: есть наслаждение высказаться от себя прямо, довести суждения до точных формулировок. Да уже все четыре написаны, и переписаны, во 2й редакции. Там есть важные мысли, которые могут и ускользнуть от читателя «Марта» без них. <…>

Напоминает Аля: за последние годы я повторял: «выводов от художника не ждите», — и вот даю?

…Если не спускаться от художественного уровня к публицистическому — так и не спускаться!

Да, отделить чёткие выводы от художественной ткани — это, кажется, неизбежный шаг».

Он все еще колеблется, но на следующий день, 28 марта, в дневнике появляется еще одна строка:

«Да, решил окончательно».

— Аля, надо полагать, вы, Наталия Дмитриевна?

— Ну да, сокращенное от Наталии.

— А вы его как величали?

— Саней. Все близкие звали его так…

Словом, мне удалось убедить Александра Исаевича не оставлять резюмирующие главы в ткани романа. Потом он ни разу не пожалел об этом.

«Размышления» впервые были опубликованы в журнале «Москва» в 1995 году. Мы дружили и очень любили Леонида Ивановича Бородина, главного редактора «Москвы», и Солженицын отдал текст ему.

— Публикацию в России заметили?

— Вряд ли. Разве стране было до этого? Вы же помните, что творилось в те годы…

А вот в 2007-м, когда «Российская газета» напечатала «Размышления» в виде брошюры, это имело резонанс, и даже развернулась дискуссия в разных СМИ. Помню, Григорий Явлинский спорил с Александром Исаевичем…

— Лично?

— Заочно, конечно, в прессе. У нас собралась толстая папка с публикациями и откликами. Десять лет назад народ думал уже не только о том, как прожить, где найти деньги на еду, как в девяностые, но и стал оглядываться по сторонам, в том числе, в прошлое своей страны.

— А сейчас «Размышления» обретают новую актуальность?

— Сложно сказать. Столетие революции — дата звучная. Но отнесутся к ней формально или же захотят больше узнать, осмыслить, вынести остерегающие уроки… Не берусь судить. Посмотрим.

— Почва для параллелей через век есть, как вам кажется?

— Нет. Если только попытаться искусственно их протянуть. Наша современная действительность более всего походила на февраль 17-го четверть века назад, в начале 90-х. В конце 1991-го Солженицын записал: «Эти семьдесят пять лет немилосердно накладывались на нашу страну — все новыми, новыми давящими слоями, отбивая память о прошлом, не давая вздохнуть, опомниться, понять дорогу. И опять мы на той же самой, февральской… К хаосу, к раздиру, на клочки. И демократы наши, как и в 17-м году, получив власть, не знают, как ее вести. И не мужественны, и не профессиональны».

И двадцать лет назад, в 97-м, ситуация была зыбкой. Слабый, больной президент Ельцин, притушенный, но не погашенный военный конфликт внутри страны, продолжавшая падать экономика… А сегодня у нас много внутренних проблем, тревог, немало и внешних вызовов, но градус противостояния российского общества и власти невысок. Почему это так — отдельная тема, сейчас мы констатируем факт. Конечно, есть масса людей, которые не довольны властью, справедливо считают, что многое в стране идет косо, однако взаимной лютой ненависти между оппозицией и официальными властными институтами, как было даже пять лет назад, сегодня не видно. Тональность общения с обеих сторон перестала быть истерической, и не ощущается, слава богу, Поля, которое могло бы разодрать Россию на части.

Понятно, что власть хотела бы добиться всеобщего согласия и примирения. Это было бы прекрасно, никто не спорит, но подобного не достичь ценой забвения жестоких и постыдных страниц прошлого. Нужно все знать и все помнить. Нужно внятно, а не сквозь зубы осудить зверства, совершенные по отношению к своему народу, и только после этого можно примиряться и прощать.

Но пока, мне кажется, преобладает тенденция — просто забыть. Давайте, дескать, ради будущего и наших детей жить дружно, а все старое сотрем из памяти и не станем больше поминать. Такая позиция мстит. Скоро и жестоко. Если для кого-то она и выглядит соблазнительно, принимать ее ни в коем случае нельзя. Это попытка загнать болезнь внутрь, а не лечить ее.

Да, сегодня нам сложно прийти к согласию хотя бы в понимании, что такое хорошо и что такое плохо. «Крошка сын к отцу пришел…» Во-первых, мы не видим такого мудрого отца, который все объяснит и растолкует, во-вторых, никто не считает себя крохой, готовой выслушивать поучения и советы.

— Поэтому проще оглядываться не на сто лет, а на тысячу, возводить на пьедестал князя Владимира и снимать блокбастер про викинга?

— Безусловно. И проще, и безопаснее. Там, в глубине веков, нет родных могил, они стали общими, одинаково далекими. И даже в этом случае пойди попробуй договориться. Рюрик то ли славянин, то ли норманн…

— На открытие памятника на Боровицкой площади в День народного единства и согласия вы шли без сомнений?

— Я знала, ради чего иду. Конечно, любой исторический персонаж за редким исключением, вроде, может, Федора Иоанновича, имеет сомнительные периоды в своем правлении. И в биографии князя Владимира были ярко отталкивающие страницы. Он варвар по характеру и воспитанию, но смог круто повернуть и свою жизнь, и судьбу будущего русского государства. И не делал усилий обелить себя и подчистить летописи.

Для меня важно было сказать публично и в присутствии первого лица страны, что нужно иметь честность и мужество осудить зло, не оправдывать его и память о нем не заметать под ковер.

Прекрасно понимала: за само участие в этом мероприятии наше фейсбучное сообщество оплюет меня с ног до головы. Ничего, и не такое переносила. Как говорится: у меня ляжка литая, не укусишь.

На это нервов и сил пока хватает.

Я большой кусок жизни провела в изучении нашей недавней истории, в материалах по «Красному Колесу» и имею основания утверждать, что в любой ситуации надо пытаться разговаривать с властью. Конечно, если власть того не хочет, трудно заставить себя слушать, однако нужно пытаться. Интеллигенция не должна любить власть, более того, она обязана ее критиковать, но конструктивно. А позиция — раз режим плох, то и пропади он пропадом, никакого дела с ним не будем иметь, — это позиция чистоплюйская. Глупо и наивно ждать: вот если нас допустят до рычагов управления, тогда мы выведем страну. Иллюзия! Умнейшие, достойнейшие люди из числа кадетов, получившие сто лет назад кабинеты во Временном правительстве, не сумели даже удержать власть, не то что распорядиться ею во благо. А я думаю, все согласятся, что были они не чета претендентам нынешним.

— Получается, как ни крути, остается «писать о феврале навзрыд».

— Писать можно и не «навзрыд», но при этом: «Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба».

Каждый должен в своей колее честно тянуть поклажу — смотришь, и вытянем на общую достойную дорогу. По пути неизбежно и ругаться. И с властью, и друг с другом. Но накал и остервенение к цели не приблизят. Это точно.

Фотографии в материале — из личного архива Солженицыных

rg.ru

Александр Солженицын: о февральском плене

Солженицын – художник и мыслитель – постоянно всматривался в причины крушения исторической России. Февральская революция 1917 года, как в фокусе, сосредоточила в себе все исторические грехи российской власти, общества и народа. Такова центральная мысль писателя.

Все, что привело к Февралю и все, что из него последовало в истории, – результат непреодоленной расслабленности российского человека, его душевной запутанности, социальной неустроенности и внутреннего ослепления.

Именно поэтому, по Солженицыну, центральной проблемой отечественной истории является проблема вхождения личности в себя, способности внутреннего прозрения, распознания ловушек своей греховной природы и, более всего, нахождения в себе сил и умения удержаться от дальнейшего падения в пропасть революционного насилия.

С напряжением всех сил (на протяжении большей части своей жизни) писатель искал возможность обретения «золотого сечения» в историческом развитии страны и общества. В идеале светская власть блюдет закон и охраняет державный порядок, власть духовная заботится о поддержании внутренней жизни, внутреннего ее разогрева в стремлениях высшего порядка, а общество, чуткое к несправедливости, контролирует власть. Эта утопическая мечта, зародившаяся еще в Киевской Руси, не исчезла из нашей истории. В той или иной степени к ее канонам обращались все крупные русские писатели. Забвение этой мечты привело к параличу национальной жизни.

Как стремиться к светлым идеалам и при этом не растоптать обыденную жизнь мирного времени? Как, попав в пропасть разрушенной и постоянно рушимой – во имя идеологии и демагогии – жизни, вырваться из нее на свет Божий? Вот мысли, которые мучили Солженицына.

Стремясь к улучшению общего положения и своего частного, остерегись разрушать основы государственного порядка, предупреждал писатель. Но одновременно имей мужество действовать по убеждению, не молчи, не таись перед лицом беззакония – это вторая сторона его завещания гражданскому обществу. Положение осложняется тем, что после торжества в нашей истории духа Февраля российский человек оказался в тупике, потерянный, бессильный, утративший понимание смысла жизни, не имеющий опор.

Как быть ему в таком своем бедственном положении?

Чтобы понять взгляд Солженицына на российского человека, бросившегося в топку революции; выскочившего, после почти 40 лет перемола в жерновах террора, на «волю», в первую «оттепель»; дотащившегося до горбачевской перестройки в 1987-м, а затем до свободы августа 1991-го, нужно понять, в каком положении находился он сам сразу после освобождения. Как он воспринимал это свое положение. С чем сталкивался пленённый человек после избавления от длительных, бесконечных пыток?

9 февраля 1953 г. у Солженицына окончился 8-летний срок по 58 статье УК РСФСР, и он отправился отбывать «вечную» ссылку в Казахстане.

Поднадзорный, он работает учителем. Над ним висит не только статус подневольного (самовольная отлучка грозила 20 годами лагерей особого режима), не только раковый диагноз (врачи предсказали, что он умрет в течение нескольких ближайших месяцев), но и полное одиночество. Одиночество это проявлялось не только в особых душевно-психологических состояниях, но и в тяжком психофизическом изнеможении. Состояние ссыльного дополнялось пленением плотским (говоря в святоотеческих терминах). В течение трех лет своего полукрепостного нахождения в казахстанских степях он не мог найти подходящую спутницу жизни. В письмах того периода бывшей подруге своей покойной матери он констатирует: «Очень одиноко и тоскливо… Боюсь, что как-нибудь нелепо женюсь… потому что здесь нет никого… а “женюсь” – потому что сколько же можно так жить?» [1] Двенадцать последних лет нахождения на фронте и в лагерях лишили его и семейной жизни и общения с женщинами.

4 октября 1953 г. он пишет к Марии Васильевне Скороглядовой: «Женитьба для меня сейчас – вопрос неотвязный… Беда только в том, что позвать мне к себе некого» [2]. Ссыльный Солженицын называет себя «смертником»: «Шансов десять из ста у меня осталось на жизнь» [3].

Через год, в день своего 36-летия, в письме к тому же адресату он подчеркивает: «И еще боюсь ошибиться на женитьбе. …Я этой осенью затеял знакомство с одной женщиной, которой никогда в глаза не видел, – просто случайно знаю людей, которые знали ее». Их заочно знакомят бывшие солагерники. Она также зек (еще не вышел ее лагерный срок). Она «некрасива, немолода (33 года), необразованна, неразвита и даже не (или мало) грамотна. Но… все всерьез», – восклицает Солженицын. Он признает, что у его избранницы есть несколько важнейших личных качества, которые делают для него их возможный союз реальным. Это «очень твердый преданный характер и привычка к таким тяжелым условиям жизни, о которых нет слов рассказывать… Ужасно много два эти качества весят. Чем тяжелее будет моя жизнь – тем более правильным будет такой выбор» [4].

Почему будет правильным именно такой выбор? Потому что ссыльный не отказывается от опасного служения быть свидетелем и голосом казненной, замученной России и ему, прежде всего, в жене нужен надежный союзник и тыл.

Три года после выхода за лагерные ворота Солженицын не только прикован к дискриминационному статусу вечного ссыльного, но в силу своего социального уничижения обречен на одиночество. При этом он продолжает идти выбранным путем тайного писателя-свидетеля, описывающего круги нового ада, организованного на земле. Этот личный выбор никакие внешние и внутренние давления не могли отменить.

Не удивительно поэтому, что в конце того же ссыльного трехлетия его романный автобиографический герой Нержин так будет рассуждать, находясь перед мучительным выбором, продолжить ли в льготной шарашке сотрудничество с системой подавления человека или вновь опуститься на лагерное дно: «Пройдут годы, и все эти люди… сейчас омрачённые, негодующие, упавшие ли духом, клокочущие от ярости… – …никто из них не соберётся напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческим сердцем!

…Это поразительное свойство людей – забывать!.. Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и своё призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть.

И за всё… за пыточные следствия, за умирающих лагерных доходяг…– четыре гвоздя их памяти!.. И если больше никого не найдётся – эти четыре гвоздя Нержин вколотит сам» [5].

И в этих словах литературного героя – манифест самого Солженицына, его свидетельство о том, как противодействовать эпохе ГУЛАГа с ее волчьими законами. И как возможно им противостоять в принципе.

Теперь посмотрим на то, как воспринимал Солженицын, уже нобелевский лауреат на вершине мировой славы, русских людей на перекрестке судьбы, вскоре после крушения коммунизма.