СОФИСТЫ | Энциклопедия Кругосвет

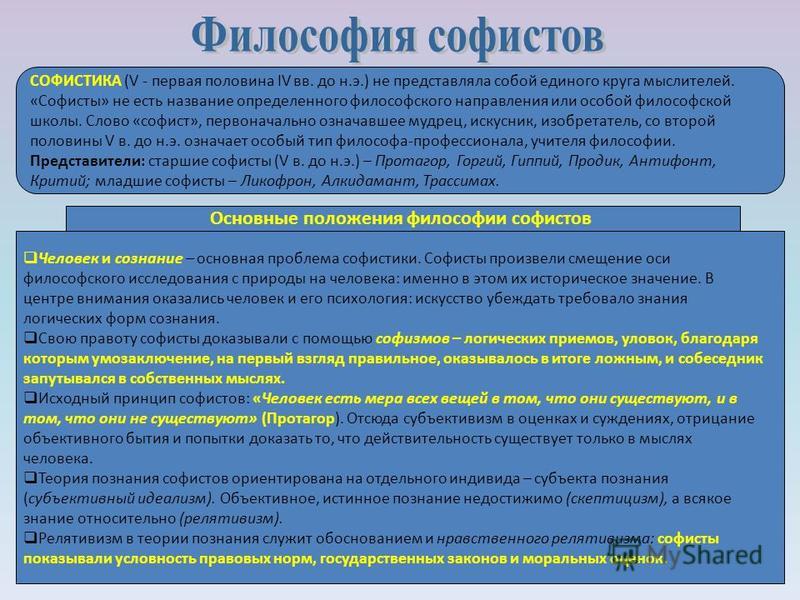

СОФИСТЫ (от греч. «софос» – мудрый) – представители интеллектуального течения в общественной и культурной жизни Древней Греции сер. 5–1-й пол. 4 вв. до н.э., платные преподаватели красноречия и различных знаний, считавшихся необходимыми для деятельного и успешного участия в гражданской жизни. Новая ориентация софистического движения по сравнению с досократиками состояла в исключительном интересе к человеку и обществу и почти полному игнорированию натурфилософской проблематики. Основные сочинения софистов до нас не дошли, об их взглядах можно судить главным образом по сочинениям их оппонентов – Платона и Аристотеля.

К старшим софистам (2-я пол. 5 в. до н.э.) причисляют Протагора, Горгия, Гиппия, Продика, Антифонта, Крития. К следующему за ними поколению младших относят Ликофрона, Алкидаманта, Фрасимаха.

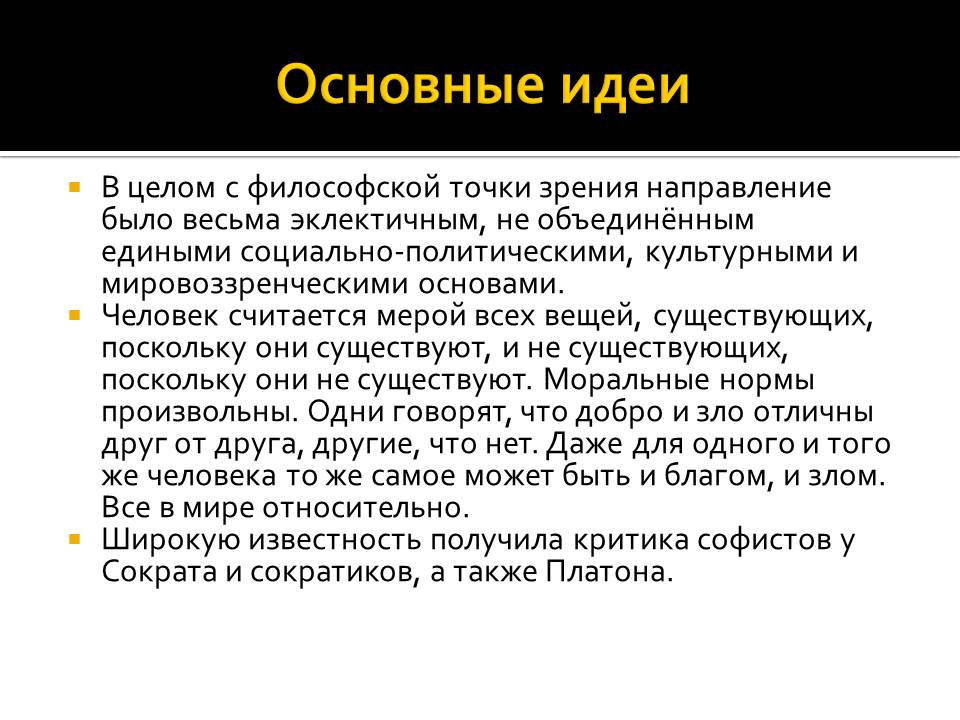

Свою главную педагогическую и просветительскую задачу софисты видели в воспитании «добродетели» (арете) и «умении хорошо говорить», что подразумевало знакомство с основами истории, права, теоретических дисциплин, в т. ч. математики и философии. При этом общей чертой их учений был релятивизм, нашедший классическое выражение в положении Протагора «человек – мера всех вещей»: в интерпретации Платона это означало отказ от критериев истинности, абсолютизацию любого частного мнения и оправдание интеллектуального произвола. Упрочению представления об отсутствии абсолютной истины и объективных ценностей способствовал широко применявшийся софистами метод сопоставления противоречивых гражданских норм и религиозных обрядов, господствовавших у различных народов. Важнейшую роль играло противопоставление природы и закона, где природа выполняла функцию элемента объективного и постоянного, а закон, установленный произволом людей, находящихся у власти, – элемента изменчивого и произвольного.

ч. математики и философии. При этом общей чертой их учений был релятивизм, нашедший классическое выражение в положении Протагора «человек – мера всех вещей»: в интерпретации Платона это означало отказ от критериев истинности, абсолютизацию любого частного мнения и оправдание интеллектуального произвола. Упрочению представления об отсутствии абсолютной истины и объективных ценностей способствовал широко применявшийся софистами метод сопоставления противоречивых гражданских норм и религиозных обрядов, господствовавших у различных народов. Важнейшую роль играло противопоставление природы и закона, где природа выполняла функцию элемента объективного и постоянного, а закон, установленный произволом людей, находящихся у власти, – элемента изменчивого и произвольного.

Много внимания софисты уделяли разработке приемов убедительности речи и разработке логики. Протагор сделал первые попытки систематизировать приемы умозаключения. Ликофрон анализировал роль связки «есть» в предложении. Протагор, согласно традиции, положил начало словесным состязаниям, в которых многие софисты прибегали к логическим передержкам и парадоксам, получившим уже в древности название «софизмов»; он же ввел в практику т. н. «двойные речи», когда практиковалось умение говорить «за» и «против» одного и того же тезиса. Горгий и другие софисты развили преподавание ораторского искусства, заложили основы науки о языке. Протагор занимался категориями словоизменения и синтаксисом предложения. Продик разработал основы учения о синонимах.

н. «двойные речи», когда практиковалось умение говорить «за» и «против» одного и того же тезиса. Горгий и другие софисты развили преподавание ораторского искусства, заложили основы науки о языке. Протагор занимался категориями словоизменения и синтаксисом предложения. Продик разработал основы учения о синонимах.

В социально-политических области были сторонниками демократии и высказывали идеи равенства всех людей. Алкидамант заявлял, что «бог сделал всех свободными, природа никого не сделала рабом».

Софисты неизбежно впадали в противоречие с традиционными религиозными верованиями. Так, Протагор утверждал, что не знает, существуют ли боги. Фрасимах полагал, что боги не обращают внимания на людей. Продик видел истоки религии в почитании хлеба и вина, солнца, луны и рек – всего, что необходимо для поддержания жизни. Критий, вставший во главе правительства «30 тиранов» в Афинах после поражения в Пелопоннесской войне, в сочинении Сизиф объявил религию выдумкой, принуждающей людей соблюдать законы и удерживающей от тайных преступлений из-за страха перед всеведающим божеством.

Софисты не были объединены институционально в рамках определенной «школы», их взгляды не отличались единством даже по основным вопросам. В то время как «аноним Ямвлиха» (автор текста, известного по Протрептику Ямвлиха) считал законы основой нормального существования людей, Антифонт объявлял государственные установления злом. Ликофрон отводил закону роль гаранта личных прав граждан (Аристотель. Политика III 9, 1280b8), а Фрасимах, по Платону, утверждал, что правители везде навязывают гражданам выгодные для себя законы (Платон. Государство, 336b-354c). Тем не менее, консолидация различных мыслителей вокруг определенного комплекса идей позволяет зафиксировать начало, а конец популярности того же комплекса идей позволяет определить завершающий момент истории движения.

Вследствие усиления в Афинах консервативного умонастроения после поражения в Пелопоннесской войны, просветительский рационализм софизма потерял ту широкую социальную поддержку, которой пользовался в пору своего расцвета. Дальнейшее развитие многих идей, обсуждавшихся или только намеченных греческой софистикой, происходило в сократических школах, особенно в философских школах Платона и Аристотеля.

Дальнейшее развитие многих идей, обсуждавшихся или только намеченных греческой софистикой, происходило в сократических школах, особенно в философских школах Платона и Аристотеля.

Фрагменты: Маковельский А.О. Софисты, ч. 1–2, Баку, 1940–1941.

См. также СОКРАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ; АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ; ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ.

Мария Солопова

Проверь себя!

Ответь на вопросы викторины «Философия»

Какую плату за обучение брал со своих учеников Конфуций?

Пройти тест

СОФИСТЫ • Большая российская энциклопедия

Авторы: А. В. Лебедев

СОФИ́СТЫ (греч. σοφιστής – учитель мудрости, от σοφίζω – умудрять, наставлять, обучать какому-то искусству), в Древней Греции частные преподаватели наук и искусств во 2-й пол. 5 в. до н. э., предлагавшие за плату молодым людям подготовить их к успешной деятельности в публичной и частной сфере. К древним С. относятся Протагор, Горгий, Продик из Кеоса, Гиппий из Элиды, Антифонт, Критий Афинский, Фрасимах Халкедонский, т. н. Аноним Ямвлиха (неизвестный софистич. автор кон. 5 в., выдержки из которого сохранились в «Протрептике» Ямвлиха) и автор трактата «Двойные речи». К древним С. следует также причислить автора папируса из Дервени (из круга Продика) – трактата о происхождении религии, в котором религ. содержание орфич. теогонии (см. Орфизм) полемически подменяется натуралистич. физикой Анаксагора. Среди С. – энциклопедисты, преподававшие весь круг наук того времени, включая естествознание и математику (Гиппий и др.). Но гл. упор, как правило, делался на риторику и диалектику – умение убеждать, аргументировать и представлять «слабый тезис сильным» (напр., в суде). С. внесли значит. вклад в развитие социальной философии, этики, антропологии, истории, грамматики. Сочинения древних С. (за исключением «Двойных речей» и нескольких шутливых декламаций Горгия) не сохранились, их взгляды известны только из ссылок и цитат у позднейших авторов, прежде всего у Платона.

н. Аноним Ямвлиха (неизвестный софистич. автор кон. 5 в., выдержки из которого сохранились в «Протрептике» Ямвлиха) и автор трактата «Двойные речи». К древним С. следует также причислить автора папируса из Дервени (из круга Продика) – трактата о происхождении религии, в котором религ. содержание орфич. теогонии (см. Орфизм) полемически подменяется натуралистич. физикой Анаксагора. Среди С. – энциклопедисты, преподававшие весь круг наук того времени, включая естествознание и математику (Гиппий и др.). Но гл. упор, как правило, делался на риторику и диалектику – умение убеждать, аргументировать и представлять «слабый тезис сильным» (напр., в суде). С. внесли значит. вклад в развитие социальной философии, этики, антропологии, истории, грамматики. Сочинения древних С. (за исключением «Двойных речей» и нескольких шутливых декламаций Горгия) не сохранились, их взгляды известны только из ссылок и цитат у позднейших авторов, прежде всего у Платона. Платон изобразил С. теоретич. оппонентами Сократа и посвятил полемич. беседам Сократа с самыми известными С. одноим. диалоги: «Протагор», «Горгий», «Гиппий Больший», «Гиппий Меньший» и др.

Платон изобразил С. теоретич. оппонентами Сократа и посвятил полемич. беседам Сократа с самыми известными С. одноим. диалоги: «Протагор», «Горгий», «Гиппий Больший», «Гиппий Меньший» и др.

Большинство древних С. были сторонниками натуралистич. картины мира, созданной представителями ионийской традиции (см. Досократики) и исключавшей участие богов в происхождении мира и их влияние на жизнь людей (в 5 в. в Афинах эта традиция представлена Анаксагором). С. дополнили ионийскую космогонию историей культуры и цивилизации (трактат Протагора «О первобытном состоянии»), содержащей идею прогресса человеческого рода. На этих базисных идеях был основан программный антропологизм и гуманизм Протагора («Человек есть мера всех вещей»): не боги, а человек делает действительными принятые в обществе представления о добре и зле, справедливости и несправедливости. Для многих простых афинян (особенно консервативных и набожных) взгляды С. казались «безбожными». Ревнители старинного благочестия инициировали ряд процессов против афинских интеллектуалов по «обвинению в нечестии» (γραφὴ ἀσεβείας), жертвами которых стали Анаксагор, Диоген Аполлонийский, Протагор (его соч. «О богах» было публично сожжено глашатаем на агоре, а сам он приговорён к изгнанию) и в 399 Сократ (хотя он был противником софистов). Платон, который, в отличие от С., был глубоко религ. мыслителем и непримиримым критиком демократии, отвергал софистич. историю цивилизации и теорию обществ. договора. Портреты С. в его диалогах имеют карикатурный характер, и именно под их влиянием возникли негативные коннотации слова «софист», до Платона бывшего нейтральным термином, нередко с положительным значением. После поражения Афин в Пелопоннесской войне на смену натурализму и гуманизму С.

Для многих простых афинян (особенно консервативных и набожных) взгляды С. казались «безбожными». Ревнители старинного благочестия инициировали ряд процессов против афинских интеллектуалов по «обвинению в нечестии» (γραφὴ ἀσεβείας), жертвами которых стали Анаксагор, Диоген Аполлонийский, Протагор (его соч. «О богах» было публично сожжено глашатаем на агоре, а сам он приговорён к изгнанию) и в 399 Сократ (хотя он был противником софистов). Платон, который, в отличие от С., был глубоко религ. мыслителем и непримиримым критиком демократии, отвергал софистич. историю цивилизации и теорию обществ. договора. Портреты С. в его диалогах имеют карикатурный характер, и именно под их влиянием возникли негативные коннотации слова «софист», до Платона бывшего нейтральным термином, нередко с положительным значением. После поражения Афин в Пелопоннесской войне на смену натурализму и гуманизму С. пришло возрождение религ. метафизики Пифагора в Академии Афинской: «Не человек, а бог есть мера всех вещей», объявил Платон в «Законах».

пришло возрождение религ. метафизики Пифагора в Академии Афинской: «Не человек, а бог есть мера всех вещей», объявил Платон в «Законах».

От эпохи древних С. следует отличать Вторую софистику 2 в. н. э., связанную с лит. движением аттицизма – ориентацией на классич. образцы аттической прозы. Писатели Второй софистики (Элий Аристид, Дион Хрисостом, Филострат, Лукиан, отчасти Плутарх и др.) были преим. риторами, культивировали изящество слога и любили публичные декламации эпидейктического («показного») и моралистич. толка.

Sophist Определение и значение — Merriam-Webster

соф ·ист ˈsä-fist

1

: философ

2

с большой буквы : любой из класса древнегреческих учителей риторики, философии и искусства успешной жизни, выдающихся примерно в середине пятого века до н. э. за их ловкие тонкие и якобы часто благовидные рассуждения

э. за их ловкие тонкие и якобы часто благовидные рассуждения

3

: придирчивый или ошибочный рассуждатель

Примеры предложений

Недавние примеры в Интернете

И если изложение контринтуитивной позиции отдано в руки хитрого  0025 Журнал Discover , 29 декабря 2011 г.

В самом известном диалоге Платона «Государство» Сократ вступает в разговор со смелым и устрашающим Фрасимахом, который является софистом , то есть тем, кто дает инструкции о том, как аргументировать дело, независимо от его достоинств.

— Ребекка Ньюбергер Гольдштейн, WSJ , 15 марта 2018 г.

Даже самый бессовестный софист будет утверждать, что что-то подобное произошло.

— Хью Хьюитт, The Denver Post , 10 марта 2017 г.

0025 Журнал Discover , 29 декабря 2011 г.

В самом известном диалоге Платона «Государство» Сократ вступает в разговор со смелым и устрашающим Фрасимахом, который является софистом , то есть тем, кто дает инструкции о том, как аргументировать дело, независимо от его достоинств.

— Ребекка Ньюбергер Гольдштейн, WSJ , 15 марта 2018 г.

Даже самый бессовестный софист будет утверждать, что что-то подобное произошло.

— Хью Хьюитт, The Denver Post , 10 марта 2017 г.

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «софист». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

История слов

Этимология

Латинское sophista , от греческого sophistēs , буквально, эксперт, мудрец, от sophizesthai становиться мудрым, обманывать, от sophos умный, мудрый

Первое известное использование

значение, определенное в 14 веке смысл 1

Путешественник во времени

Первое известное использование софиста было в 14 веке

Посмотреть другие слова из того же века софизм

софист

софист

Посмотреть другие записи поблизости

Процитировать эту запись «Софист».

Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/sophist. По состоянию на 24 января 2023 года.

существительное

Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/sophist. По состоянию на 24 января 2023 года.

существительноесоф ·ист ˈsäf-əst

: один, который утверждает, используя софизм

Подробнее от Merriam-Webster на

SophistBritannica English: перевод Sophist для арабских колонок

Britannica.com: Encyclopedia Arante Abstry Abstry . Последнее обновление: — Обновлены примеры предложений Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы! Merriam-Webster без сокращений См. Определения и примеры » Получайте ежедневно по электронной почте Слово дня! Большая британская викторина по словарному запасу Вы знаете, как это выглядит… но как это называется? ПРОЙДИТЕ ТЕСТ Сможете ли вы составить 12 слов из 7 букв? PLAY балканизировать

софист — Викисловарь

Содержание

- 1 Английский

- 1.

1 Этимология

1 Этимология - 1.2 Произношение

- 1.3 Существительное

- 1.3.1 Замечания по использованию

- 1.3.2 Связанные термины

- 1.3.3 Переводы

- 1.4 Каталожные номера

- 1.

Английский[править]

Английский В Википедии есть статья:

софист

Википедия

Этимология0199, также

sophistes , само заимствовано из древнегреческого σοφιστής (sophistḗs, «стремящийся к мудрости»), из σοφίζομαι (sophízomai, «стать мудрым»).Произношение

Существительное

- Один из класса учителей риторики, философии и политики в Древней Греции.

- (образно) Учитель, использующий правдоподобные, но ошибочные рассуждения.

- (образно, в более широком смысле) Тот, кто придирчив, ошибочен или обманчив в аргументах.

- Синоним: логический прерыватель

- (датированный) Альтернативная форма софист («студент университета, окончивший не менее одного года»)

Примечания по использованию ссылается. Софист самого раннего периода был мастером в своем искусстве или ремесле, который демонстрировал (учил на собственном примере) свои практические навыки / обучение в обмен на плату. Более поздние софисты были поставщиками всестороннего образования, призванного дать ученикам

arete – «добродетель, человеческое совершенство». К поздней античности софистов / софистов имели тенденцию обозначать исключительно опытного оратора и / или учителя риторики. [1] [2]Родственные термины[править]

- софизм

- софистер

- сложный

- софистика

- софистика

- второкурсник

Переводы[править]

древний учитель риторики и др.