Читать онлайн «Социально-экономические проблемы России второй половины XIX – начала XX века. Учебное пособие» – Литрес

© Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005

© Оформление. ИНФРА-М, 2005

* * *

250-летию Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова посвящается

Уважаемый читатель!

Настоящий учебник выходит в рамках серии «Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова», венчающей многолетние усилия коллектива факультета по обновлению содержания и структуры университетского экономического образования.

Переход страны к рынку потребовал пересмотра профессии экономиста, освоения и применения невостребованных ранее знаний, известных, может быть, лишь ограниченному кругу критиков «буржуазной» экономической мысли.

Для обогащения содержания экономического образования путем включения в него новых экономических дисциплин и обновления ряда традиционных нужно было переобучить преподавателей и решить проблему учебников. Первые попытки включения в учебные планы новых дисциплин показали невозможность этого в рамках одной ступени, поэтому, обновляя содержание, пришлось попутно решать проблему перевода обучения на двухступенчатую систему.

Первые попытки включения в учебные планы новых дисциплин показали невозможность этого в рамках одной ступени, поэтому, обновляя содержание, пришлось попутно решать проблему перевода обучения на двухступенчатую систему.

Истекшие 10 с небольшим лет – это годы освоения технологии двухступенчатого образования «бакалавр – магистр», которое факультет осуществляет без параллельной подготовки специалистов. Присоединение страны к Болонскому процессу сделало этот переход необратимым.

Все эти годы велась переподготовка преподавательского корпуса: благодаря программам международного сотрудничества около 160 преподавателей факультета в среднем не меньше двух раз стажировались в лучших зарубежных университетах.

Что касается учебников, то первые годы приходилось использовать лучшие зарубежные учебники, многие из которых были переведены преподавателями на русский язык. Сейчас пришло время готовить качественные отечественные учебники. Преподавательский корпус имеет возможность создавать оригинальные учебники и учебные пособия, подготовленные с учетом опыта преподавания и дифференцированные по уровню подготовки слушателей (учебники для программ бакалавров и учебники для программ магистров).

Решению этой задачи способствовало и участие факультета в Инновационном проекте Министерства образования РФ, финансируемом Всемирным банком. Непосредственным исполнителем проекта стал Национальный фонд подготовки кадров.

Благодаря этому проекту факультет в течение трех лет осуществил свой проект «Совершенствование высшего экономического образования в МГУ», в результате чего преподаватели экономического факультета подготовили 74 учебника и учебных пособий по основным дисциплинам, формирующим профессии экономистов и менеджеров.

Мы считаем, что данные учебники в полной мере отражают наиболее важные достижения университетской экономической мысли, необходимые для полноценной подготовки экономистов и управленцев высшего звена.

Сейчас на экономическом факультете МГУ обучается более 3000 студентов, факультет располагает самой большой в стране магистратурой по экономике, наибольшим числом аспирантов по экономическим специальностям. Образовательное «поле» насчитывает более 300 общих дисциплин и специальных курсов.

Коллектив факультета с благодарностью примет замечания и предложения относительно улучшения предложенной серии учебников.

В. П. Колесов декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова профессор, доктор экономических наук

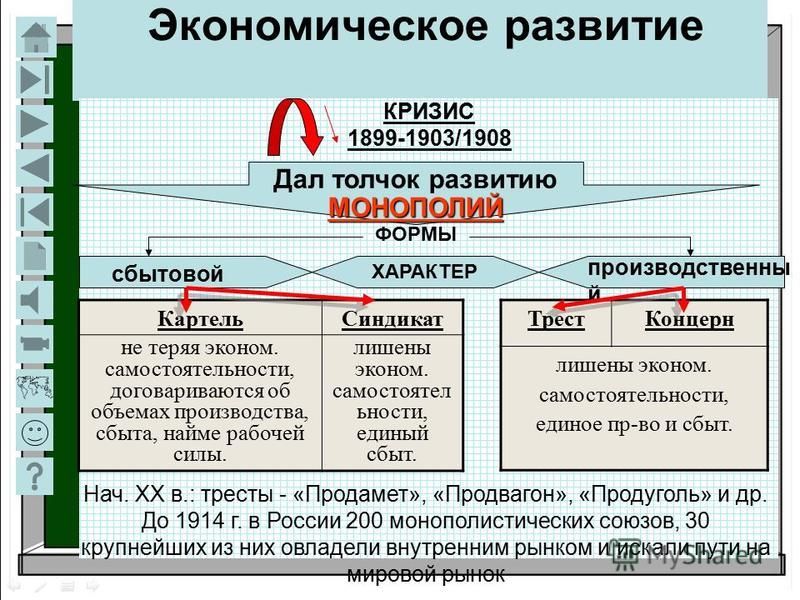

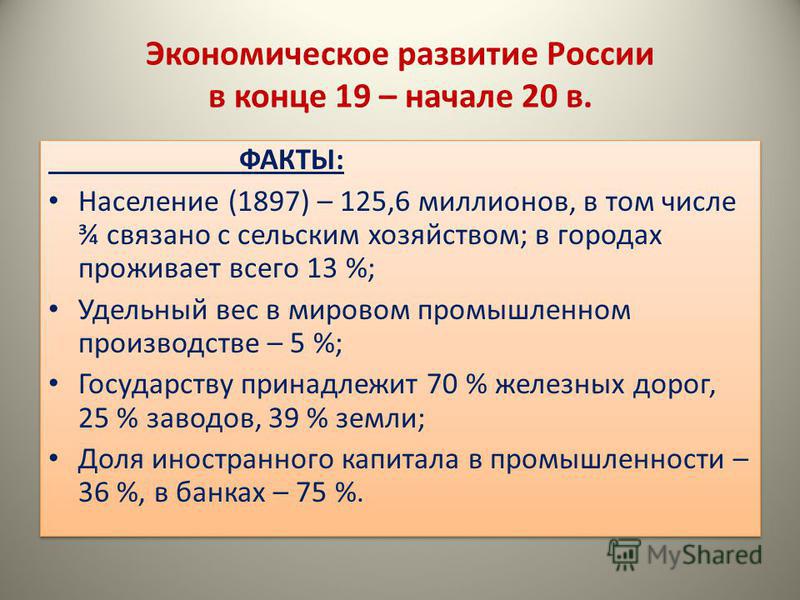

Цель предлагаемого пособия – рассмотрение взаимосвязи между долгосрочными проблемами развития России и методологическими подходами к их решению в отечественной науке. В конце XIX – начале XX в. начался переход к индустриальной экономике и новой макроэкономической структуре. Это вызвало обострение таких долгосрочных проблем развития России, как: стабильность и динамичность развития общества и государства; многоукладность хозяйства, параллельная экономика. (Под параллельной экономикой понимается та часть экономики, которая развивалась вне опеки государства и работала на удовлетворение насущных потребностей населения.) Именно переходность периода и невозможность решения социально-экономических проблем старыми методами стимулировали развитие экономической мысли России, которое привело в 20-е годы XX в.

На основе изучения хозяйственной реальности конца XIX – начала XX в. был сформулирован подход, при котором объективный ход развития хозяйства (генетика) отделился от целей людей (телеология). Практичность подхода «генетика – телеология» заключается в доказательстве вариантности развития в переходные эпохи. Сложность выбора оптимального варианта всегда вызывала дискуссионность его обсуждения, на что обращается особое внимание в пособии. Выбор оптимального варианта зависит от множества факторов. Определяющий фактор – уровень культуры и образования населения, в том числе экономического образования. Изучение экономической истории в ее взаимосвязи с развитием экономической мысли – безусловный элемент современного экономического образования, без которого невозможны оценка текущей реальности и прогноз будущего.

Идея создания данного учебного пособия возникла в результате проведения трех предшествующих спецкурсов: «Экономические реформы в России от Петра I до современности», «История экономических реформ России и зарубежья (сравнительный анализ)», «Эволюция социально-экономической структуры России в последней трети XIX – первой трети XX века». В ходе дискуссий по этим спецкурсам отчетливо прозвучала мысль о том, что успешность нынешних российских реформ во многом зависит от того, насколько они будут соответствовать логике экономического развития России. Выяснение этого возможно лишь на основе изучения истории, что позволит проследить полезные для современного этапа взаимосвязи между выбором конкретного варианта развития и качеством анализа предшествующего периода.

В ходе дискуссий по этим спецкурсам отчетливо прозвучала мысль о том, что успешность нынешних российских реформ во многом зависит от того, насколько они будут соответствовать логике экономического развития России. Выяснение этого возможно лишь на основе изучения истории, что позволит проследить полезные для современного этапа взаимосвязи между выбором конкретного варианта развития и качеством анализа предшествующего периода.

В связи с этим ставится задача при исследовании выбранного периода выяснить соотношение между типом и стадией развития России. Можно ли все особенности развития России рассматривать как черты стадии развития, которая определяется исходя из сравнения со странами развитого капитализма? Практическое значение ответа на этот вопрос связано с возможностью использования имеющихся мировых схем экономического развития. Или следует исходить из того, что Россия представляет собой определенный тип развития, черты которого значительно отличаются от классически капиталистических черт?

В чем сходство и отличие мирового экономического времени и российского экономического времени? Ответ на этот вопрос предполагает исследование институционального наполнения понятия «экономическое время» – мировое и национальное.

Актуальность исторического подхода все чаще обнажается в связи с анализом ошибок и просчетов реформирования России в последние 20 лет. Среди множества причин их возникновения есть одна очень важная – слабая ориентация на российские условия реализации реформ. В чем суть подобных условий? Как они возникли и развивались? В какой исторической эпохе следует искать корни современной ситуации? Для ответа на подобные вопросы нужно выбрать такое направление изучения, которое в наибольшей степени отражало бы качественные изменения в экономике и позволяло бы выяснить их условия и факторы. Можно выделить одно из надежных направлений – исследование эволюции социально-экономической структуры. Актуальность подобного исследования связана с тем, что основные социально-экономические диспропорции XX в. были заложены при формировании макроэкономической структуры в конце XIX – начале XX в. К ним относятся диспропорции между промышленностью и сельским хозяйством, легкой и тяжелой промышленностью, добывающей и обрабатывающей промышленностью, военно-промышленным комплексом и гражданским машиностроением.

Замысел спецкурса и данного учебного пособия заключается в том, чтобы, рассматривая проблемы социально-экономического развития России, попытаться понять, насколько их решения предопределялись законами хозяйственного роста и насколько они были связаны с волей людей. Иными словами, есть ли научные методы определения границ управления? Подобный вопрос чрезвычайно актуален в наши дни, когда предстоит выработать принципы нового этапа реформирования экономики России.

Выбор для исследования периода второй половины XIX – начала XX в. связан с тем, что именно тогда сформировались условия и факторы экономической динамики России XX в. Важно и то, что XIX в. стал золотым веком русской культуры, который в начале XX в. перерос в Серебряный век литературы. Одновременно формировалось главное противоречие развития российской культуры. Оно заключалось в противостоянии элитарной и массовой культур, которое усугублялось неграмотностью большинства населения. В этих условиях нарастала опасность восстания народа. В то же время отличительной особенностью русской культуры была ее нацеленность на духовные ценности, что должно было служить объединяющим фактором народной и элитарной культур. Но власть и общественность не смогли выдвинуть объединяющую идею.

Одновременно формировалось главное противоречие развития российской культуры. Оно заключалось в противостоянии элитарной и массовой культур, которое усугублялось неграмотностью большинства населения. В этих условиях нарастала опасность восстания народа. В то же время отличительной особенностью русской культуры была ее нацеленность на духовные ценности, что должно было служить объединяющим фактором народной и элитарной культур. Но власть и общественность не смогли выдвинуть объединяющую идею.

Причина этого заключалась в особенностях культурного развития России и психологии ее интеллигенции.

В учебном пособии рассматриваются социально-экономические проблемы через призму их отражения в науке, статистике, в специальной литературе. Это должно способствовать развитию научной критики источников со стороны магистров. Под научной критикой в данном случае понимаются:

• аргументированность;

• выработка доброжелательного или во всяком случае лишенного ненужной наступательности подхода;

• подлинное осознание социальной основы в трактовке хозяйственных процессов;

• выработка собственных подходов.

Содержание учебного пособия соответствует замыслу спецкурса.

Глава 1 посвящена рассмотрению тех общих проблем социально-экономического развития России, которые сформировали методологический подход к решению конкретных хозяйственных задач конца XIX – начала XX в. Применение метода «генетика – телеология» при составлении программы мобилизации хлебных запасов в годы Первой мировой войны (Н. Кондратьев), генерального плана развития СССР на 1928–1940 гг., плана развития сельского хозяйства обогатило экономическую науку идеей косвенного государственного регулирования хозяйства первой в мире моделью экономического роста, методом последовательных вариантных приближений, динамическим балансом.

В главах 2, 3, 4 рассматриваются конкретные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием России конца XIX – начала XX в. К ним относятся:

• экономический потенциал развития России к концу XIX – началу XX в.;

• динамика и структура населения России;

• изменения макроэкономической структуры и темпы экономического развития России.

Последняя глава 5 посвящена проблемам социально-экономической многоукладности в 20–30-е годы XX в. в России. Ее задача – доказать преемственность основных хозяйственных процессов 20–30-х годов XX в. дореволюционному периоду. Здесь рассматриваются следующие темы: изменение социальной структуры населения в 20–30-е годы; основные макроэкономические изменения в период Первой мировой войны, революции и нэпа; эволюция многоукладности.

В выборе источников и литературы, использованных в данном учебном пособии, предпринята попытка подбора авторов как современников событий (В, Базаров, В. Громан, Н. Кондратьев, В. Ленин, М. Туган-Барановский, П. Милюков), так и тех, кто смотрел на них с некоторого временного расстояния, позволяющего увидеть события в ином ракурсе и с дополнительными чертами (А. Анфимов, П. Волобуев, И. Гиндин, М. Гефтер, В. Бовыкин, К. Тарновский, М. Нечкина).

Особое место в привлеченной литературе занимают книги из русской коллекции Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне – фонд Г. Юдина, фонд Александра III, коллекции, собранной самой библиотекой. Эти книги интересны для исследования двух новых направлений – теории экономической истории и истории «повседневности». В первом направлении (теория экономической истории) нами рассматривается работа А. Лаппо-Данилевского «Методология истории» (СПб., 1910–1913), где он предложил новый подход к методологии истории, а именно исследование ее «одушевленности». Лаппо-Данилевский предложил ввести в исследование прошлого процесс формирования исторического факта. К сожалению, его исследование не было завершено. Ученый успел рассмотреть античный период в единстве его истории и философии, Но даже то, что было сделано, дает толчок к размышлению о вариантах понятия «факт» в истории. Работа А. Лаппо-Данилевского важна с позиции осознания сложности в определении экономической реальности и роли выбора источников в ее изучении.

Юдина, фонд Александра III, коллекции, собранной самой библиотекой. Эти книги интересны для исследования двух новых направлений – теории экономической истории и истории «повседневности». В первом направлении (теория экономической истории) нами рассматривается работа А. Лаппо-Данилевского «Методология истории» (СПб., 1910–1913), где он предложил новый подход к методологии истории, а именно исследование ее «одушевленности». Лаппо-Данилевский предложил ввести в исследование прошлого процесс формирования исторического факта. К сожалению, его исследование не было завершено. Ученый успел рассмотреть античный период в единстве его истории и философии, Но даже то, что было сделано, дает толчок к размышлению о вариантах понятия «факт» в истории. Работа А. Лаппо-Данилевского важна с позиции осознания сложности в определении экономической реальности и роли выбора источников в ее изучении.

В работах другого российского ученого С. Прокоповича (в 20–40-х годах XX в, находился в вынужденной эмиграции) факты экономической истории разделены на два потока: определяемые вечными законами и обусловленные волей людей. Его работы «Народное хозяйство СССР» (Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1952) и «Местные люди о нуждах России» (СПб.: Издательство Кусковой, 1904) позволяют прочувствовать плодотворность данного подхода. На его основе С. Прокопович уже к концу 30-х годов XX в. делает прогноз о будущем освоении целинных и залежных земель. Осуществление прогноза – одно из веских доказательств метода.

Его работы «Народное хозяйство СССР» (Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1952) и «Местные люди о нуждах России» (СПб.: Издательство Кусковой, 1904) позволяют прочувствовать плодотворность данного подхода. На его основе С. Прокопович уже к концу 30-х годов XX в. делает прогноз о будущем освоении целинных и залежных земель. Осуществление прогноза – одно из веских доказательств метода.

Что касается истории «повседневности», то в этом направлении чрезвычайно интересны собранные в книге В. Ю. Скалона «По земским вопросам» (СПб., 1905) материалы. Они раскрывают причины трудностей в реализации земской реформы 60–70-х годов и контрреформ 80–90-х годов XIX в. Проблема противодействия народа и власти исследуется на фоне общего уровня культуры и образования народа. Организация труда как часть общей культуры народа анализируется в монографии И. Озерова «Борьба общества и законодательства с дурными условиями труда» (СПб., 1901). Наконец, для погружения в изучаемую нами эпоху важны материалы газета «Реформа» (1906–1909). В частности, обсуждение аграрных проблем накануне Столыпинской реформы показывает различные варианты их решения учеными, практиками и самими крестьянами.

В частности, обсуждение аграрных проблем накануне Столыпинской реформы показывает различные варианты их решения учеными, практиками и самими крестьянами.

В целом же противоречия в объяснениях тех или иных явлений российской экономической жизни касались в основном определения ее места (отсталая или средняя), степени развития капитализма, взаимосвязи развития капитализма с психологией россиян. В литературе описываемые факты разделяются на «сущие» и «должные». Проблема эта чрезвычайно сложная. Французский историк Ле Февр любил повторять, что не так уж сложно описать то, что видишь, куда сложнее увидеть то, что должен описать. Предположение, что литература середины XIX – начала XX в, отражает «должное» как «сущее» и «сущее» формулирует в терминах «должного», исходит из присутствия в ней двух противоположных направлений:

• славянофилы и западники;

• социалисты и приверженцы буржуазного направления.

Каждое из этих направлений опиралось на определенные явления в российской жизни, пропущенные через тот или иной взгляд, ту или иную цель. Последнее особенно ярко проявляется в работах В. И. Ленина. Можно предположить, что цель авторов благородна, но она зависит от их видения проблемы. Возьмем такие идеи, как соборность, всеединство, общинность. Существовали ли они в народе, как утверждали славянофилы, народники, почвенники? Или, наоборот, призывы в этом направлении в литературе свидетельствуют о том, что эти идеи были отражением в представлении интеллигенции явлений народной жизни, не всегда близких к данным определениям? Или противоположные идеи, распространенные в среде сторонников капитализма в России, о мужике-собственнике, который способен поднять Россию. Диаметральность идей очевидно отражает двойственность российской культуры.

Последнее особенно ярко проявляется в работах В. И. Ленина. Можно предположить, что цель авторов благородна, но она зависит от их видения проблемы. Возьмем такие идеи, как соборность, всеединство, общинность. Существовали ли они в народе, как утверждали славянофилы, народники, почвенники? Или, наоборот, призывы в этом направлении в литературе свидетельствуют о том, что эти идеи были отражением в представлении интеллигенции явлений народной жизни, не всегда близких к данным определениям? Или противоположные идеи, распространенные в среде сторонников капитализма в России, о мужике-собственнике, который способен поднять Россию. Диаметральность идей очевидно отражает двойственность российской культуры.

В научной литературе нет единства в оценке психологии россиян к началу XX в. В зависимости от идеологической направленности авторы обосновывают как коллективизм и соборность православного населения России, так и принудительность этих черт. Показательно высказывание Н. А. Бердяева, который считал, что россияне слишком общественны, потому что слишком отчуждены друг от друга, это «общественность» по необходимости, а не по свободе. Эта мысль Бердяева основывается на его понимании высшего типа общества, которое, по его мнению, объединяет принцип личности и принцип общности. Такой тип Бердяев называл «персоналистическим социализмом». И Бердяев, и Лосский, и Соловьев в своих исследованиях говорили как о реальной психологии россиян, так и о «должной», которую необходимо воспитывать. В этой связи интересна работа П. Милюкова «Очерки по истории русской культуры», в которой он приходит к выводу о необходимости воспитания «культурной традиции». Он считал, что непонимание подобной необходимости есть причина противопоставления позиций славянофилов и западников. Работа П. Милюкова интересна тем, что его исследование приводит к осмыслению понятия «традиция» как развивающаяся по естественным законам, и понятия «культурная традиция» – как традиция сознательных изменений реальности.

Эта мысль Бердяева основывается на его понимании высшего типа общества, которое, по его мнению, объединяет принцип личности и принцип общности. Такой тип Бердяев называл «персоналистическим социализмом». И Бердяев, и Лосский, и Соловьев в своих исследованиях говорили как о реальной психологии россиян, так и о «должной», которую необходимо воспитывать. В этой связи интересна работа П. Милюкова «Очерки по истории русской культуры», в которой он приходит к выводу о необходимости воспитания «культурной традиции». Он считал, что непонимание подобной необходимости есть причина противопоставления позиций славянофилов и западников. Работа П. Милюкова интересна тем, что его исследование приводит к осмыслению понятия «традиция» как развивающаяся по естественным законам, и понятия «культурная традиция» – как традиция сознательных изменений реальности.

Формирование культурной традиции в России во многом зависит от особенностей российской интеллигенции, которые рассматривались в работах философов религиозного направления – Н. Бердяева, С. Булгакова, Л. Франка. Обращение к исследованию трудов этих философов в настоящее время актуально в связи с тем, что они были современниками выделения из интеллигенции той ее части, которая формулировала цели политического развития. Характеристика этой части интеллигенции дает возможность выявить причины победы чисто политических вариантов в определении целей экономического развития России.

Бердяева, С. Булгакова, Л. Франка. Обращение к исследованию трудов этих философов в настоящее время актуально в связи с тем, что они были современниками выделения из интеллигенции той ее части, которая формулировала цели политического развития. Характеристика этой части интеллигенции дает возможность выявить причины победы чисто политических вариантов в определении целей экономического развития России.

Новизна предлагаемого спецкурса и учебного пособия состоит в:

• использовании новых научных источников, что позволяет понять метод «генетика – телеология», как лежащий в основе многовариантности путей экономического развития;

• применении проблемного подхода для выяснения различных точек зрения в понимании особенностей хозяйственного развития России;

• рассмотрении периода второй половины XIX – первой трети XX в. как единого. Ученые – современники революции были настолько психологически потрясены ее последствиями, что даже независимо от их политических установок разделяли экономическую историю на периоды «до» и «после» революции. Сейчас настало время выделения и исследования периодов по принципу единства факторов развития экономики в каждом из них. В связи с этим мы рассматриваем период последней трети XIX – первой трети XX в. как единый, в основе эволюции экономики которого лежали структурные факторы. Условия их развития анализируются начиная с середины XIX в. Изучение влияния на эти факторы культурной среды – также мало распространенный подход в существующей историко-экономической литературе;

Сейчас настало время выделения и исследования периодов по принципу единства факторов развития экономики в каждом из них. В связи с этим мы рассматриваем период последней трети XIX – первой трети XX в. как единый, в основе эволюции экономики которого лежали структурные факторы. Условия их развития анализируются начиная с середины XIX в. Изучение влияния на эти факторы культурной среды – также мало распространенный подход в существующей историко-экономической литературе;

• анализе практики решений хозяйственных проблем в конце XIX – начале XX в., которая была одной из основ расцвета экономической мысли 20-х годов XX в. России. Единство периода конца XIX – начала XX в. усматривается в том, что хозяйственная практика с ее глубокими потрясениями создала потребность в экономической теории. Расцвет (золотой век) экономической теории России относится к 20-м годам XX в. (Н. Кондратьев, В. Базаров, А. Чаянов, С. Струмилин, Г. Фельдман и др.). Ученые-экономисты этого периода восприняли и развили идеи теоретиков предшествующего периода – М. Туган-Барановского, А. Лаппо-Данилевского, В, Соловьева;

Туган-Барановского, А. Лаппо-Данилевского, В, Соловьева;

• рассмотрении нового подхода к изучению типа и стадии развития России не как противоречащих друг другу, а как взаимосвязанных и взаимодополняющих;

• анализе проблемы параллельной экономики под углом зрения последовательной смены периодов усиления государственного регулирования и либерализации экономики;

• формулировании на основе исследования научного потенциала России в экономической сфере вывода, что основная его особенность заключается в громадном разрыве между развитием фундаментальной и прикладной науки, которую Л. Вальрас (швейцарский экономист), а вслед за ним и первый председатель Госплана СССР Г. Кржижановский называли искусством. Причина разрыва коренилась, очевидно, в системе образования. Высшие его достижения были совершенно оторваны от уровня образования и культуры тех людей, которые должны были внедрять их в жизнь. Разрыв между фундаментальной экономической наукой и прикладной, так же как между высшим и специальным образованием по экономическим дисциплинам, рассматривается как один из факторов общей экономической диспропорциональности.

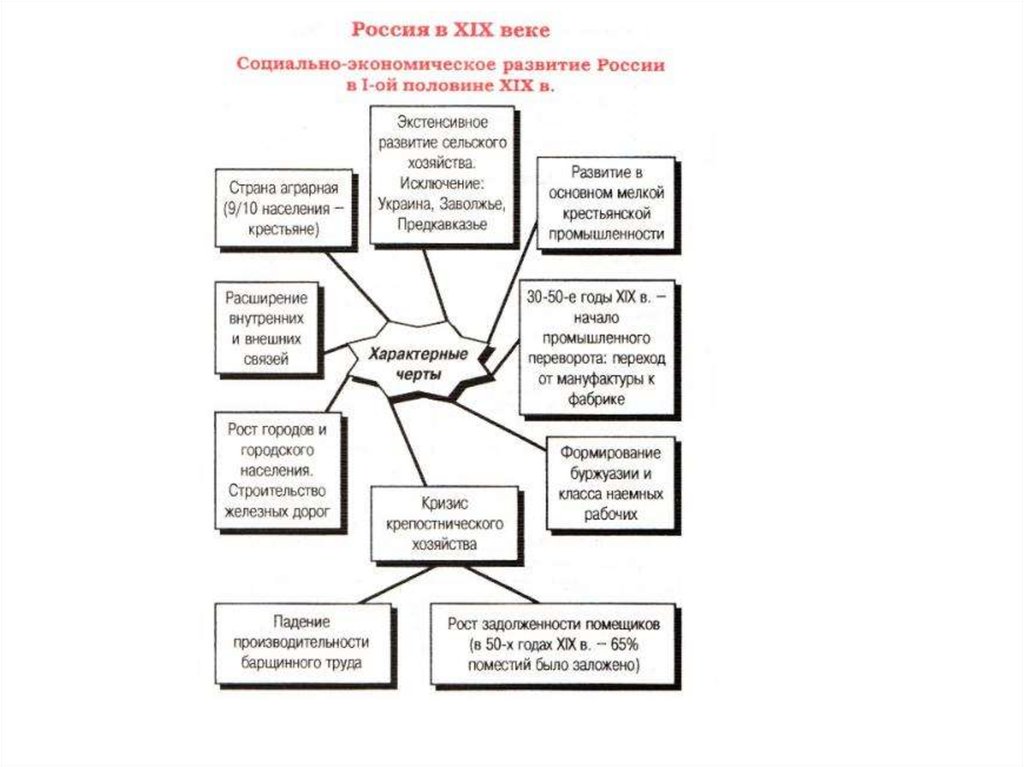

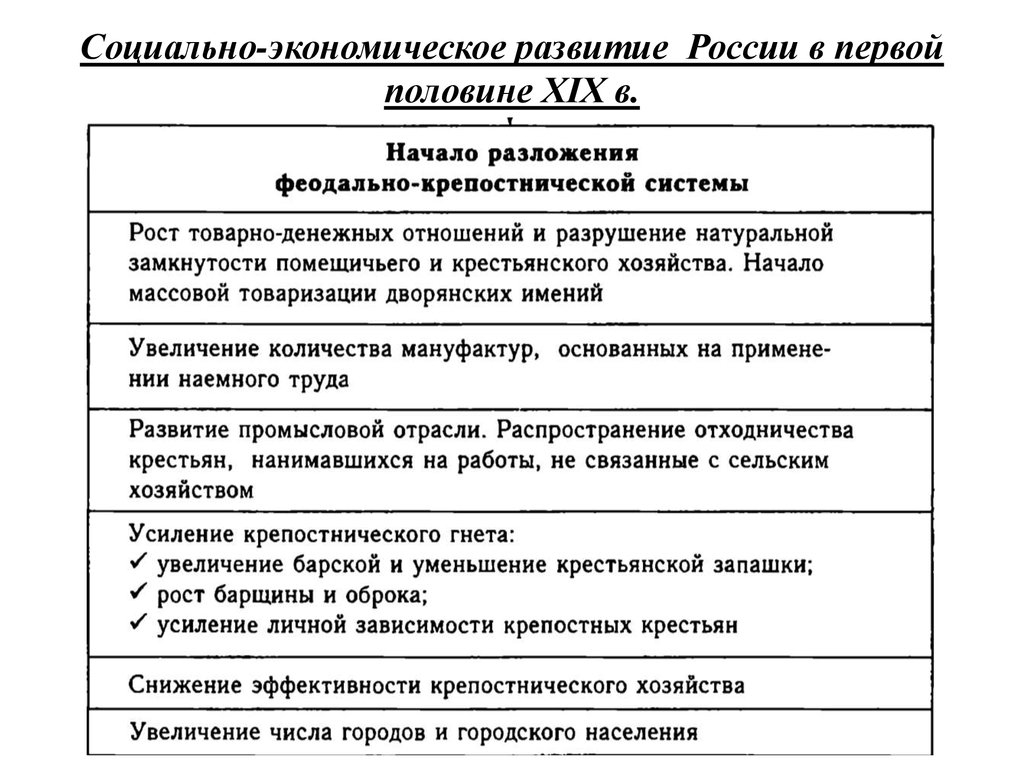

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. Начало промышленного переворота

Категория: Билеты — экзаменационные История России.

Поможем написать любую работу на похожую тему

Реферат

От 250 руб

Контрольная работа

От 250 руб

Курсовая работа

От 700 руб

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

К началу XIX века в России проживало около 40 миллионов человек разной национальности. Плотно заселены центральные районы. 87% населения были православными. 8% населения проживало в городах. В целом Россия была аграрной страной.

Плотно заселены центральные районы. 87% населения были православными. 8% населения проживало в городах. В целом Россия была аграрной страной.

По политическому устройству Россия была абсолютной монархией. В руках императора была сосредоточена высшая власть. Управление страной происходило через сеть бюрократических учреждений. Высшая бюрократия формировалась из дворянства.

Население делилось на сословия – группы, обладавшими разным юридическим положением, разными правами и обязанностями. Сословная принадлежность передавалась и приобреталась. Основными сословиями являлись: дворянство, духовенство, купечество, мещанство (жители городов), крестьянство и казачество.

Дворяне были самым привилегированным сословием. Купцы делились на три гильдии. Купцы первой гильдии могли вести заграничную торговлю, второй гильдии – крупную внутреннюю торговлю, третьей гильдии – мелкую внутреннюю торговлю.

Крестьянство составляло около 30 миллионов человек и делились на государственных и частновладельческих (14 миллионов). По имущественному уровню среди крестьян началось расслоение на богатых, середняков и бедняков. Крестьяне северных районов больше занимались ремеслом и отхожим промыслом, а подати помещику платили деньгами. Крестьяне южных районов испытывали на себе укрепление крепостничества и барщину отрабатывали. Разбогатевшие крестьяне могли выкупиться на волю. Начиная с императора Павла правительство медленно шло на ограничение крепостничества. Незначительная часть помещиков пыталось перестроить свое хозяйство на товарное производство, но часто встречали сопротивление крестьян. Общая же масса помещиков продолжала надеяться на государственную помощь.

По имущественному уровню среди крестьян началось расслоение на богатых, середняков и бедняков. Крестьяне северных районов больше занимались ремеслом и отхожим промыслом, а подати помещику платили деньгами. Крестьяне южных районов испытывали на себе укрепление крепостничества и барщину отрабатывали. Разбогатевшие крестьяне могли выкупиться на волю. Начиная с императора Павла правительство медленно шло на ограничение крепостничества. Незначительная часть помещиков пыталось перестроить свое хозяйство на товарное производство, но часто встречали сопротивление крестьян. Общая же масса помещиков продолжала надеяться на государственную помощь.

Казачество делилось на войска и было призвано защищать границы.

К середине XIX сословные границы стали размываться. Все больше дворян, мещан и крестьян включалось в промышленность и торговлю. Указ Александра I о свободной продаже незаселенных земель лишило дворянство исключительного права на владение землей. Из сословий на экономической почве постепенно формировались классы – буржуазия и пролетариат.

В промышленности происходила конкуренция между крепостным и вольнонаемным трудом.

В 30–40-х годах XIX века в России начался промышленный переворот, то есть начались экономические, социальные и политические изменения связанные с переходом от мануфактур с ручным трудом к фабрикам и машинным трудом. Промышленный переворот сдерживался крепостной зависимостью крестьян и отсутствием рынка рабочей силы. В 1816 году появились первые пароходы, с 1837 года началось строительство железных дорог.

Поражение России в Крымской войне выявили всю остроту кризиса, охватившего страну, и необходимость срочных реформ. Феодализм медленно умирал, а его место занимал капитализм.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Расчет стоимостиГарантииОтзывы

Догоняющие и отстающие: экономический рост России, 1690–1880-е гг.

. Одной из причин этого является отсутствие данных о ВВП России до 1885 г., когда начинается ряд Грегори (1982). В 1880-х годах Россия была шестой по величине экономикой в мире и единственной из десяти крупнейших экономик, которая не имеет даже приблизительных оценок экономических показателей до 1880-х годов.

. Одной из причин этого является отсутствие данных о ВВП России до 1885 г., когда начинается ряд Грегори (1982). В 1880-х годах Россия была шестой по величине экономикой в мире и единственной из десяти крупнейших экономик, которая не имеет даже приблизительных оценок экономических показателей до 1880-х годов.В нашей новой статье (Бродберри и Корчмина, 2022) представлены десятилетние оценки ВВП на душу населения в Российской империи с 1690-х по 1880-е годы. Это позволяет впервые включить Россию в нарратив дивергенции производительности и уровня жизни внутри Европы в XVIII и XIX веках. Объединив оценки для 1690–1880-х годов из этой статьи с оценками Мэддисона (2010) для 1880–2000-х годов, теперь также можно получить единый ряд для российского ВВП на душу населения, охватывающий 169 стран.0 до 2000-х.

Исторический национальный учет

Оценка ВВП на душу населения требует реконструкции данных о населении и ВВП, при этом последние ряды строятся на основе выпуска с отдельными оценками для сельского хозяйства, промышленности и услуг. Хотя данные о населении доступны с разбивкой по регионам, к сожалению, это не относится к оценкам выпуска. Поэтому мы решили работать с расширяющейся территорией Российской империи, чтобы обеспечить сопоставимость данных о производстве и населении.

Хотя данные о населении доступны с разбивкой по регионам, к сожалению, это не относится к оценкам выпуска. Поэтому мы решили работать с расширяющейся территорией Российской империи, чтобы обеспечить сопоставимость данных о производстве и населении.

В то время как территориальная экспансия Российской империи составила более 60% прироста населения, а также большую долю прироста ВВП, нас интересует ВВП на душу населения, где эффект территориальной экспансии намного меньше. Предоставить полный набор региональных оценок ВВП, населения и ВВП на душу населения было бы желательно, но в настоящее время это невозможно.

На рис. 1 показана траектория ВВП на душу населения вместе с базовыми рядами данных ВВП и населения. В долгосрочной перспективе большая часть увеличения ВВП была связана с экстенсивным ростом, в результате чего ВВП на душу населения в 1880-х годах был всего на 3% выше, чем в 169 г.0 с. Однако за этим скрываются значительные изменения за более короткие периоды. В частности, российская экономика переживала рост на душу населения в первой половине 18 века, который прекратился с 1740-х годов, затем развернулся вспять между 1760-ми и 1800-ми годами, а затем стагнировал между 1800-ми и 1880-ми годами. Рис. Российскому сельскому хозяйству необходимо увеличить производство в достаточной степени, чтобы не отставать от ускорения роста населения с 1760-х годов, так что большая часть прироста дохода на душу населения за предыдущие полвека была потеряна (рис. 2). Это в целом согласуется со взглядами Байкова (1954), который сосредоточился на аграрном перенаселении в странах, где богатые ресурсы не использовались эффективно до того, как железные дороги привели к более эффективной экономической интеграции с конца 19 века. Масштабы территориальной экспансии неизбежно усугубляли эту проблему. Рисунок 2 Существующая литература подчеркивает отсталость на протяжении 18 века и продолжающийся застой в 19 веке.вплоть до отмены крепостного права в 1861 г. (Gerschenkron 1965). Напротив, мы находим фазу значительного роста сельскохозяйственной продукции на душу населения в первой половине 18 века, когда обрабатываемая площадь росла быстрее, чем население, а урожайность зерна росла. Однако за этим последовал период увеличения прироста населения во второй половине 18 века, так что количество земли на душу населения сократилось.

Рис. Российскому сельскому хозяйству необходимо увеличить производство в достаточной степени, чтобы не отставать от ускорения роста населения с 1760-х годов, так что большая часть прироста дохода на душу населения за предыдущие полвека была потеряна (рис. 2). Это в целом согласуется со взглядами Байкова (1954), который сосредоточился на аграрном перенаселении в странах, где богатые ресурсы не использовались эффективно до того, как железные дороги привели к более эффективной экономической интеграции с конца 19 века. Масштабы территориальной экспансии неизбежно усугубляли эту проблему. Рисунок 2 Существующая литература подчеркивает отсталость на протяжении 18 века и продолжающийся застой в 19 веке.вплоть до отмены крепостного права в 1861 г. (Gerschenkron 1965). Напротив, мы находим фазу значительного роста сельскохозяйственной продукции на душу населения в первой половине 18 века, когда обрабатываемая площадь росла быстрее, чем население, а урожайность зерна росла. Однако за этим последовал период увеличения прироста населения во второй половине 18 века, так что количество земли на душу населения сократилось. Урожаи зерна также упали, поскольку климат стал менее благоприятным.

Урожаи зерна также упали, поскольку климат стал менее благоприятным.

Такие колебания сельскохозяйственного производства на душу населения предполагают, что крепостное право, возможно, не играло такой большой роли в повышении производительности сельского хозяйства, как это часто предполагалось в литературе (Лященко, 1949). Эта точка зрения только усиливается отсутствием заметного влияния на производство сельскохозяйственной продукции на душу населения после отмены крепостного права в 1861 году, по крайней мере, до 1880-х годов.

Одна знакомая ветвь российской экономической истории касается ранней фазы индустриализации с начала 18-го века, последовавшей за реформами Петра Великого (Кахан 1985). Хотя быстрому росту крупной промышленности в этот период уделялось большое внимание, важно помнить о низкой базе, с которой начался этот рост. Низкая стартовая точка сильно ограничила влияние роста на общее промышленное производство, не говоря уже об экономике в целом.

Это напоминает сильный аргумент Крафтса и Харли (1992), которые объясняли медленный совокупный рост во время британской промышленной революции небольшим первоначальным масштабом модернизации таких отраслей, как производство хлопчатобумажных тканей и железа, несмотря на быстрый рост этих отраслей в первые этапы индустриализации.

В России еще в 1880-х гг. крупная промышленность давала менее половины чистой продукции промышленности и немногим более 10% ВВП. Мелкая промышленность росла гораздо медленнее, чем крупная, поэтому общее промышленное производство также росло относительно медленно (рис. 3). Рис. 3 периодов роста, за которыми следуют периоды спада или разворота роста. До недавнего времени историки экономики писали о фазах роста, не обращая внимания на фазы сокращения. Но модель чередующегося роста и сокращения нормальна для доиндустриальных экономик, и для развития важно вырваться из этой циклической модели за счет меньшего сокращения (Broadberry and Wallis, 2017). Для России поздняя индустриализация 189После большевистской революции 1917 года последовала еще одна фаза сокращения. Только после сталинского Большого рывка индустриализации 1930-х годов прирост ВВП на душу населения был окончательно закреплен (рис. 4).

Рисунок 4 ВВП России на душу населения, 1690–2000-е гг. (в международных долларах 1990 г.) Рисунок 5). В 169В начале 2000-х годов между Россией и Северо-Западной Европой существовал значительный разрыв в ВВП на душу населения, при этом Россия составляла едва половину от уровня Нидерландов и менее 60% от уровня Великобритании. Россия также отставала от Средиземноморской Европы, менее чем на 70% от уровня Италии.

(в международных долларах 1990 г.) Рисунок 5). В 169В начале 2000-х годов между Россией и Северо-Западной Европой существовал значительный разрыв в ВВП на душу населения, при этом Россия составляла едва половину от уровня Нидерландов и менее 60% от уровня Великобритании. Россия также отставала от Средиземноморской Европы, менее чем на 70% от уровня Италии.

Рисунок 5 ВВП на душу населения в России и других странах Европы, 1690–1880-е гг. (1990 г. в международных долларах)

Однако в первой половине XVIII в. быстрее, чем в Великобритании, Италии и Нидерландах[EN4]. К 1760-м годам российский ВВП на душу населения достиг более 60% от уровня Нидерландов, почти 70% от уровня Великобритании и почти 9%.0% от итальянского уровня. Однако за этим периодом догоняющего развития России последовал период отставания во второй половине XVIII века, когда ВВП на душу населения снижался в России, быстро рос в Великобритании и стагнировал в Нидерландах. К 1800-м годам Россия еще больше отстала от северо-западной Европы, чем в 1690-х годах. Поскольку в 19 веке Россия переживала застой, в Великобритании и Нидерландах продолжался рост, так что к 1880-м годам ВВП на душу населения в России составлял чуть более 20% британского уровня и менее 30% голландского уровня.

Поскольку в 19 веке Россия переживала застой, в Великобритании и Нидерландах продолжался рост, так что к 1880-м годам ВВП на душу населения в России составлял чуть более 20% британского уровня и менее 30% голландского уровня.

В Балтийском регионе Россия ненадолго обогнала Швецию в середине 18 века. Но затем он потерял свое лидерство во второй половине 18 века и отстал в 19 веке.

Литература

Байков А. (1954), «Экономическое развитие России», Обзор экономической истории 7: 137–49.

Бродберри, С. и Е. Корчмина (2022 г.), «Наверстать упущенное и отстать: экономический рост в России, 1690–1880-е годы», Документ для обсуждения CEPR DP17458.

Бродберри, С. и Дж. Уоллис (2017 г.), «Рост, сокращение и долгосрочные экономические показатели: исторические перспективы экономического развития», Дискуссионный документ NBER 23343. рост и промышленная революция: переформулирование точки зрения Крафтса-Харли», Economic History Review 45: 703–30.

Гершенкрон, А. (1965), «Аграрная политика и индустриализация: Россия 1861–1917», в HJ Habakkuk and M Postan (ред.), Кембриджская экономическая история Европы, Том VI: Промышленные революции и после: Доходы, население и технологические изменения, Часть 2 , Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Грегори, П. Р. (1982), Национальный доход России, 1885–1913, Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Кахан, А. (1985), Плуг, молот и кнут: экономическая история России восемнадцатого века , Чикаго: University of Chicago Press.

Лященко П И (1949), История народного хозяйства России до революции 1917 г., Нью-Йорк: Macmillan.

Мэддисон, А. (2010 г.), «База данных Мэддисона 2010 г.», Гронингенский центр роста и развития.

Национальное самосознание как фактор социально-экономического развития России XVII—XIX вв.

1. Алексеев А. И. «Бодроопасный воин Христов». Иосиф Волоцкий и его сочинения в свете данных современной науки. СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2019.

СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2019.

2. Алексеев А.И. Иосиф Волоцкий. Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвардия, 2014.

3. Аль Д. Писатель Иван Пересветов и царь Иван Грозный. СПб: Блиц, 2002.

4. Бердяев Н.А. Русская религиозная психология и коммунистический атеизм. Христианство перед современной социальной деятельностью. Париж: ИМКА ПРЕСС, 1931.

5. Бердяев Н. А. Философия свободы. Москва: Изд-во Путь, 1911.

6. Брикнер А. Посошков Иван. Ч. 1: Посошков как экономист. М., 2019.

7. Булгаков С. Н. Философия хозяйства. Ч. 1: Мир как хозяйство. М.: Путь, 1912.

8. Вандалковская М.Г. Историческая мысль русской эмиграции. 20—30-е гг. ХХ т. М.: ИРИ РАН, 2009.

9. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 томах. Перевод с немецкого под научную редакцию Л. Г. Ионина. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016—2018.

10. Веблен Т. Теория праздничного класса. Серия: Экономическая мысль Запада. М.: Либроком, 2016.

М.: Либроком, 2016.

11. Виндельбандт В. О свободе воли. М.: Харвест, АСТ, 2000.

12. Воронцов В. П. Судьбы капитализма в России. СПб.: Совет. М. М. Стасюлевича, 1882.

13. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991.

14. Дильтей В. Описательная психология. М. (Лейпциг): Русский книжник. 1924.

15. Дурылин С. Н. Статьи и исследования 1900—1920-х гг. СПб.: Владимир Даль, 2014.

16. Евразийство. Декларация, формулировка, тезисы. Прага: Издание евразийцев, 1932.

17. Зайцева Л. И. Посошков Иван Тихонович о богоустройстве русской жизни и Россия Петра Первого. М.: ИЭХ РАН, 2010.

18. Зомбарт В. Буржуа. Эхтюды по истории духовного развития современного экономического человека. М.: Терра, 2009.

19. Карамзин Н.т.М. Записка о древней и новой России [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm (дата обращения: 30.11.2020).

20. Карамзин Н. М. О древней и новой России (избранная проза и публицистика). М.: Русский мир, 2002.

М.: Русский мир, 2002.

21. Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. М.: Ренессанс, 1992.

22. Ключевский В. О. История сословий в России. Курс, читанный в Московском университете в 1886 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/335337 (дата обращения: 12.10.2020).

23. Леонова О. Г., Паутова М. В. Русская православная цивилизация: политические и социальные аспекты. М.: МАКС Пресс, 2011.

24. Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. М.: Университетская типография, 1876.

25. Ломоносов М. В. О сохранении и размножении российского народа [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/l/lomonosow_m_w/text_1761_o_sohranenii.shtml (дата обращения: 30.11.2020).

26. Лосский Н. О. Свобода воли. Первое издание. Париж: ИМКА ПРЕСС, 1927.

27. Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики: Характер русского народа. Библиотека этической мысли. Минск: Издательство Белорусского Ехзархата — Белорусской Православной Церкви, 2016.

28. Мир России — Евразия: Антология / сост. Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. М.: Высшая школа, 1995.

29. Озеров И.Х. Куда мой идем? (Итоги экономического развития XIX в.) [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/1050352 (дата обращения: 30.11.2020).

30. Озеров И.Х. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX в. М.: Д. С. Горшков, 1905.

31. Осипов Ю.В. М., Зотова Е. С. Лаборатория философии хозяйства — заметный вклад в современную науку // Вестник МГУ. Серия 6. Экономика. 2011. № 3. С. 111—117.

32. Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. 1. Попытки к обращению в государственную собственность поземельных владений русской церкви в XVI в. (1503—1580 г.). Одесса, 1871 год.

33. Платонов Д. Н. Посошков Иван. Серия: Из истории экономической мысли. М.: Экономика, 1989.

34. Погодин М. Крестьянин Иван Посошков — государственный муж времени Петра Великого // «Москвитянин». № 3. Гл. II. М., 1842.

№ 3. Гл. II. М., 1842.

35. Погодин М. Посошков по вновь открытым документам // «Русский вестник». Т. 45. М., 1863.

36. Посошков И. Т. Сочинения Ивана Посошкова. Книга о скудости и о богатстве. Изданы Михайлом Погодиным. М., 1842.

37. Преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский: сборник статей / сост. Иеромонах Герман (Чекунов). М.: Русский издательский центр, 2011.

38. Проблемы русского религиозного сознания: Сб. Статей / Б. Вышеславцев, Н. Бердяев, Л. Карсавин, В.В. Зеньковский, С. Франк, Н. Лосский, Н. Арсеньев. Берлин: ЮМГА-ПРЕСС, 19.24.

39. Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб.: Наука, 1997.

40. Риккерт Генрих (Риккерт Генрих). Науки о природе и науке о культуре. СПб: Образование, 1911.

41. Савицкий П. Н. В борьбе за евразийство. Париж: Изд. Я. Поволоцкого, 1931.

42. Соловьев В. С. Духовные основы жизни. 1882—1884 гг. Париж: YMSA Press, 1925.

43. Соловьев В. С. Русская идея / пер. с франц. Г. А. Рачинского. М.: Путь, 1911.

Русская идея / пер. с франц. Г. А. Рачинского. М.: Путь, 1911.

44. Сорокин П. А. О русской нации. Россия и Америка. К 25-летию со дня кончины П. А. Сорокина (1968). М., 1994.

45. Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический факультет об основных формах общественного поведения и морали. С предисл. проф. М. М. Ковалевского. СПб.: Изд. Я. Г. Долбышева. Тип-я «Грамотность», 1914.

46. Туган-Барановский М.И. Экономические очерки. М.: РОССПЭН, 1998.

47. Федоров Н. Ф. Сочинения. Серия Философское наследие / общ. красный. Гулыги А. В. Вступительная статья, применение и состав Семеновой С. Г. М.: Мысль, 1982.

48. Федотов Г. П. И есть, и будет: Размышления о России и революции. Париж: Издательство «Новый Град», 1932.

49. Франк С. Л. Философия и жизнь: Эхтюды и наброски по философии культуры. СПб.: Издание Д. Е. Жуковскаго, 1910.

50. Хомяков А. С. Всемирная задача России. М.: Институт русской цивилизации, 2011.