Социально-политический строй и экономика

История России с древнейших времен до второй половины XIX века

Курс лекций . Ч. 1. Под ред. академика Личмана Б.В. Уральский

государственный технический университет.

Екатеринбург, 1995

Для характеристики социально-политического строя. Древней Руси можно использовать такие источники, как свод законов «Русская правда», летопись «Повесть временных лет», в которую включены Договоры Олега (907, 911 гг.), Игоря (944 г.), Святослава (971 г.) с Византией, а также свидетельства византийских, арабских и европейских авторов. На основании указанных источников можно дать характеристику населения Древней Руси.

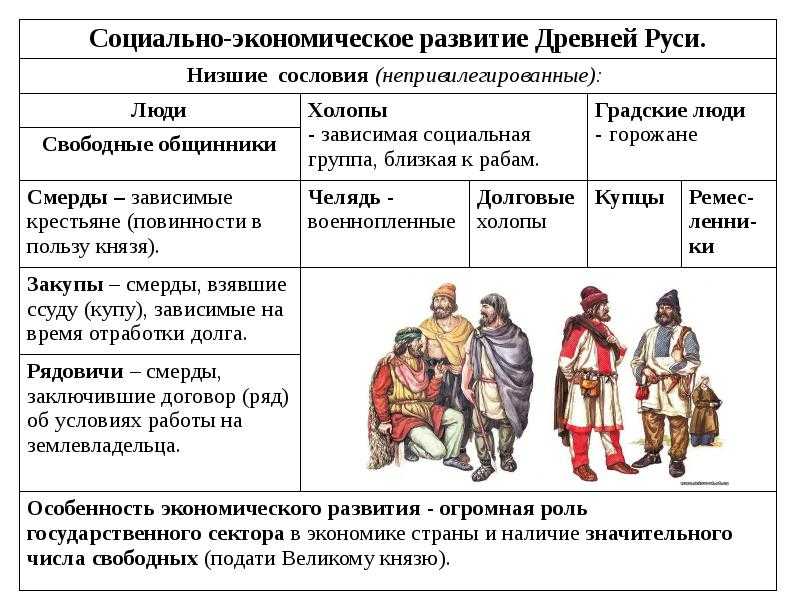

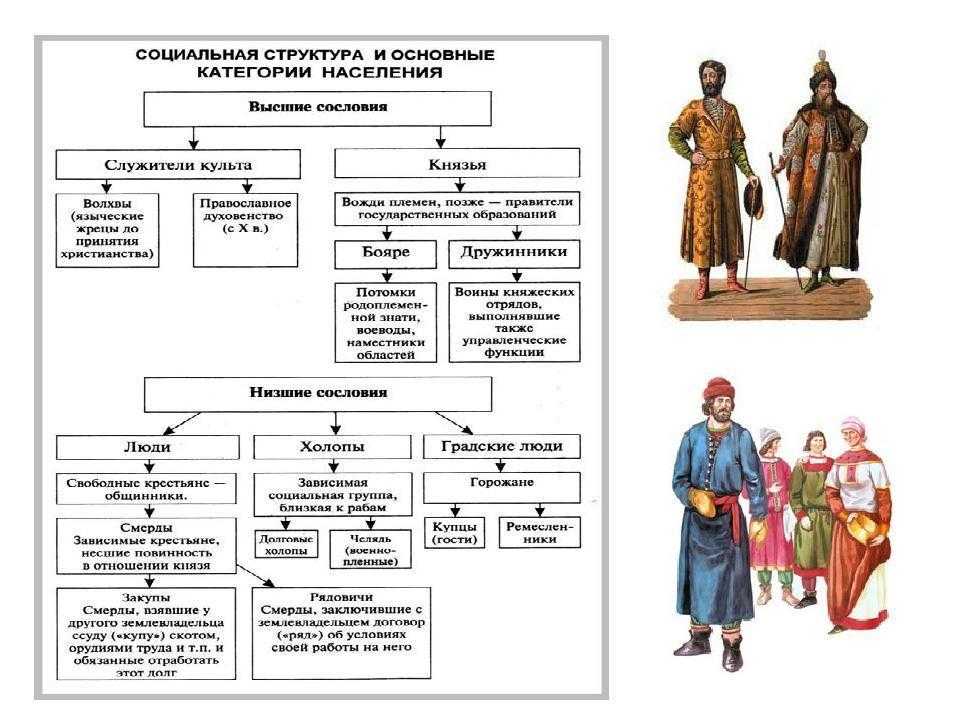

«Русская правда» называет основным населением страны свободных общинников — людинов или людей (отсюда: сбор дани с крестьян — общинников — полюдье).

«Русская правда», рассматривая людинов, указывает, что они объединились в сельскую общину-вервь. Вервь обладала определенной территорией, в ней выделялись отдельные экономически самостоятельные семьи.

Вторая большая группа населения — смерды. Это, возможно, не свободные или полусвободные княжеские данники. Смерд не имел права оставлять свое имущество непрямым наследникам. Оно передавалось князю. С развитием феодальных отношений эта категория населения увеличивалась за счет свободных общинников.

Третья группа населения — рабы. Они известны под разным названием: челядь, холопы. Челядь-это раннее название, холопы — более позднее. «Русская правда» показывает рабов полностью бесправными. Раб не имел права быть свидетелем на суде. За его убийство хозяин не нес ответственности. Наказанию за побег подвергался не только раб, но и все, кто ему помогал.

Рабство было 2-х видов — полное и неполное. Источники полного рабства: плен, продажа себя в рабство, женитьба на рабыне или выход замуж за раба; поступление на службу к князю тиуном, ключником, ратайным старостой и незаключение договора и т.д.

Однако полное рабство было неоднородным. Основная масса рабов выполняла черную работу. Их головы оценивались в 5 гривен. Рабы -надсмотрщики, управляющие, ключники были на другой ступеньке социальной лестницы. Голова княжеского тиуна оценивалась в 80 гривен, он мог уже выступать свидетелем на суде.

Их головы оценивались в 5 гривен. Рабы -надсмотрщики, управляющие, ключники были на другой ступеньке социальной лестницы. Голова княжеского тиуна оценивалась в 80 гривен, он мог уже выступать свидетелем на суде.

Неполные рабы-закупы появились в ХП веке Закуп- это разорившийся общинник, пошедший в долговую кабалу за определенную ссуду (купу). Он работал слугой или в поле. Закуп был лишен личной свободы, но у него сохранялось свое хозяйство и он мог выкупиться, вернув долг.

Большинство историков считает, что рабство на Руси не получило широкого распространения. Другого мнения придерживаются А. П. Пьянков, М.Н. Покровский. «Захватывать рабов и торговать ими было промыслом первых властителей русской земли. Отсюда непрерывные войны между этими князьями, войны, целью которых было «ополониться челядью», т. е. захватить много рабов. Отсюда их сношения с Константинополем, где был главный тогда ближайший к России невольничий рынок» (М. Н. Покровский).

Небольшой группой зависимого населения Руси были рядовичи. Их жизнь тоже была защищена пятигривенным штрафом. Возможно, это были не пошедшие в холопство тиуны, ключники, старосты, мужья рабынь и т. д. Судя по «Русской правде», они были мелкими административными агентами.

Их жизнь тоже была защищена пятигривенным штрафом. Возможно, это были не пошедшие в холопство тиуны, ключники, старосты, мужья рабынь и т. д. Судя по «Русской правде», они были мелкими административными агентами.

Другая небольшая группа — изгои, люди, лишившиеся своего социального статуса: холопы, отпущенные на волю, общинники, изгнанные из верви и т. д. Видимо, изгои пополняли ряды городских ремесленников или княжескую дружину, особенно во время войны.

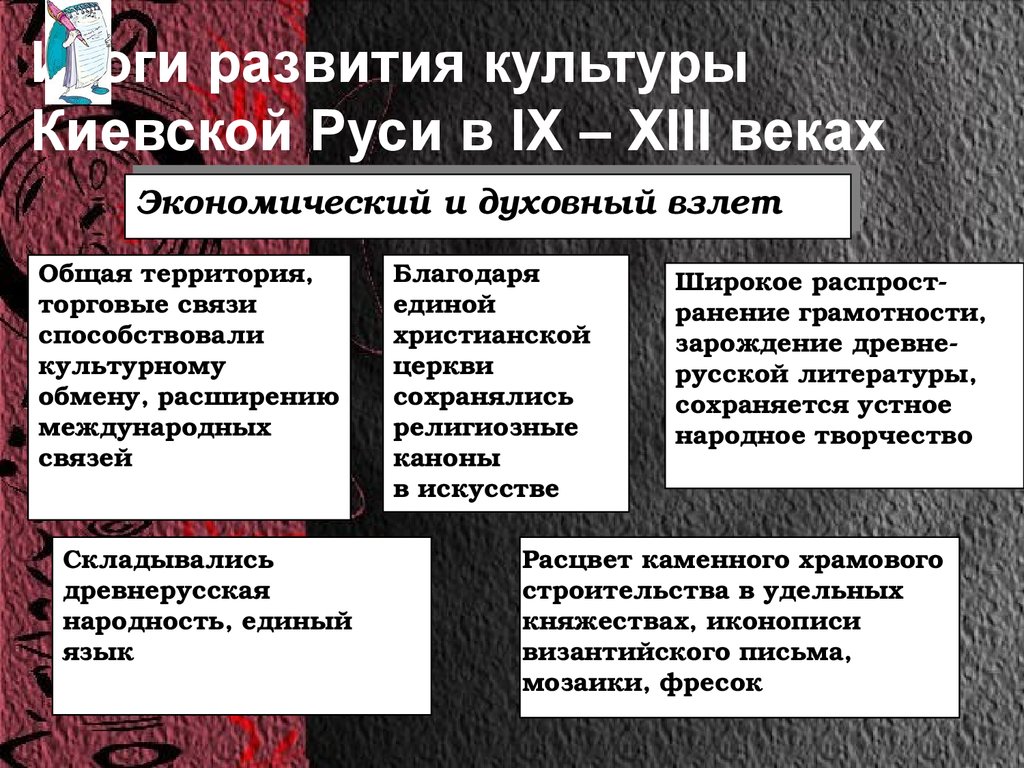

Довольно большой группой населения Руси были ремесленники. Города по мере роста общественного разделения труда становились центрами развития ремесла. К ХП веку в них насчитывалось свыше 60 ремесленных специальностей; русские ремесленники иногда производили более 150 видов железных изделий. На внешний рынок шли не только лен, пушнина, мед, воск, но и льняные ткани, оружие, изделия из серебра, пряслица и другие товары.

С ростом городов, развитием ремесленничества связана деятельность такой группы населения, как купцы. Уже в 944 г. русско-византийский договор позволяет утверждать существование самостоятельной купеческой профессии. Следует помнить, что каждый купец в те времена был и воином. И у воинов, и у купцов был один покровитель — бог скота Велес. Через Русь пролегали важные торговые пути по Днепру и Волге. Русские купцы торговали в Византии, в арабских государствах и в Европе.

Уже в 944 г. русско-византийский договор позволяет утверждать существование самостоятельной купеческой профессии. Следует помнить, что каждый купец в те времена был и воином. И у воинов, и у купцов был один покровитель — бог скота Велес. Через Русь пролегали важные торговые пути по Днепру и Волге. Русские купцы торговали в Византии, в арабских государствах и в Европе.

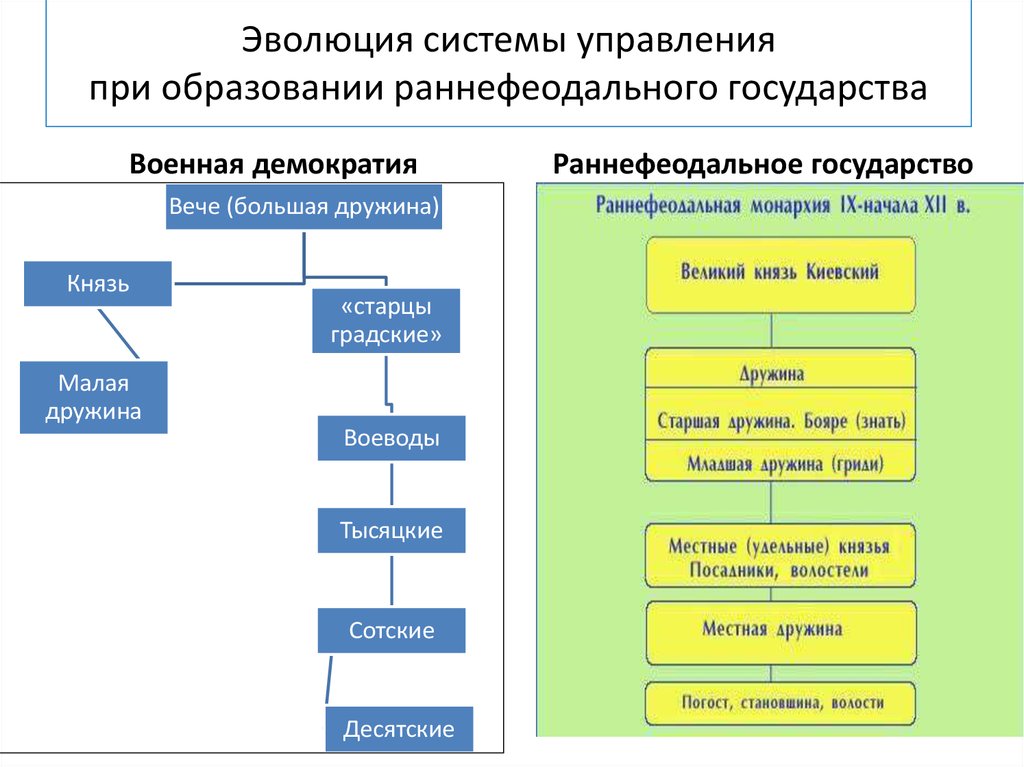

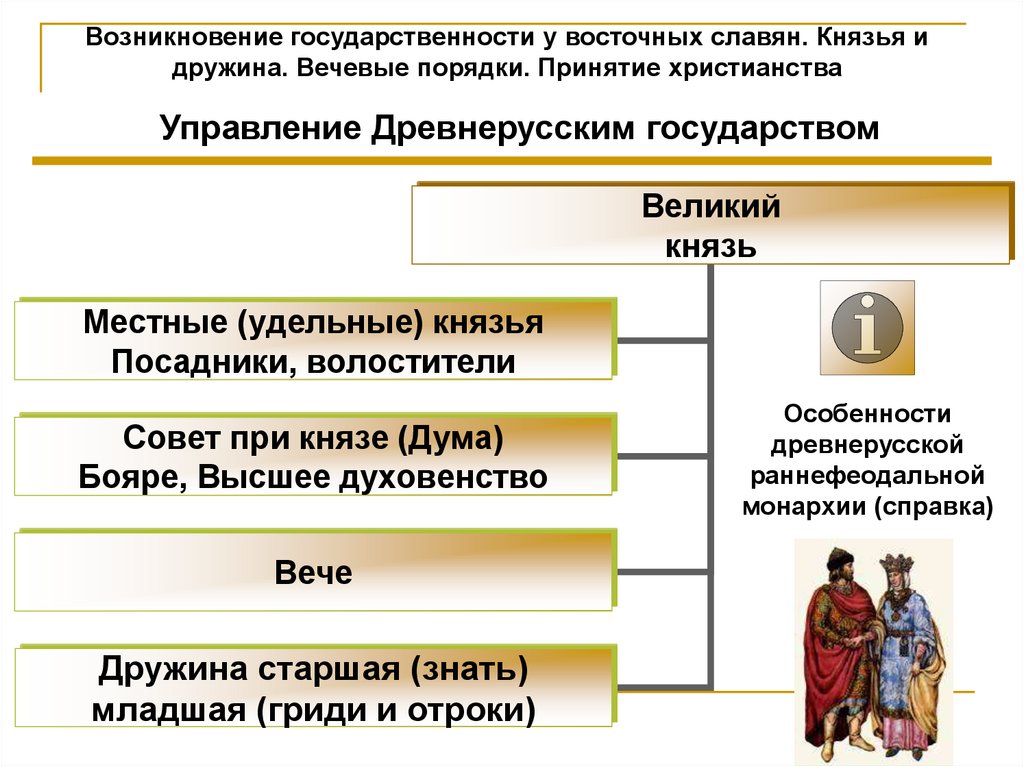

Необходимо выделить и такую группу населения Древней Руси, как дружинники («мужи»). Дружинники жили на княжеском дворе, участвовали в военных походах, в сборе дани. Княжеская дружина- это составная часть аппарата управления. Дружина была неоднородна. Наиболее приближенные дружинники составляли постоянный совет, «думу». Они именовались боярами. С ними князь советовался по важным государственным делам (принятие православия Владимиром; Игорь, получив от Византии предложение взять дань и отказаться от похода, созвал дружину и начал советоваться и т. д.). Старшие дружинники могли иметь и свою дружину. Впоследствии бояре выступали в роли воевод.

Младшие дружинники исполняли обязанности судебных исполнителей, сборщиков штрафов и т.д. Княжеские дружинники составляли основу нарождающегося класса феодалов.

Дружина была постоянной военной силой, которая пришла на смену всеобщему вооружению народа. Но народные ополчения еще долгое время играли большую роль в войнах.

В источниках прослеживается установление и усиление власти киевских князей над племенными союзами славян. Киевский князь объединял славянские земли как с помощью насилия, так и согласия. Древлян Олег присоединил насильно, Владимир таким же образом присоединил радимичей. Северяне были присоединены под флагом освобождения от хазар и т. д.

Ко времени Святослава с князьями племен было покончено. Их свели на степень посадников князя Киевского. Князь Владимир посадил своих сыновей по землям: Вышеслава — в Новгород, Изяслава — в Полоцк, Святополка — в Туров, Ярослава- в Ростов, Глеба- в Муром, Мстислава — в Тмутаракань, Всеволода — во Владимир. Практически все княжества оказались в руках семьи князя Владимира. Все они подчинялись князю Киевскому. А на него возлагались задачи военного руководства, дипломатических сношений, поддержки военно-политического господства над соседями. Н. М. Покровский называет первых русских князей «предводителями шаек работорговцев», которые ничем не управляли и только с XI века начали понемногу заботиться о порядке в городах Однако Л. В. Черепнин утверждает, что на Руси уже в начале X в. существовал правовой кодекс — прототип «Русской правды». Функции князя были определены уже в легенде о призвании варягов.

Все они подчинялись князю Киевскому. А на него возлагались задачи военного руководства, дипломатических сношений, поддержки военно-политического господства над соседями. Н. М. Покровский называет первых русских князей «предводителями шаек работорговцев», которые ничем не управляли и только с XI века начали понемногу заботиться о порядке в городах Однако Л. В. Черепнин утверждает, что на Руси уже в начале X в. существовал правовой кодекс — прототип «Русской правды». Функции князя были определены уже в легенде о призвании варягов.

Князь властвовал и управлял не безраздельно. Княжеская власть была ограничена элементами сохранившегося народного самоуправления. Активно действовало народное собрание — вече — в IX — XI вв. (в Новгороде и Пскове значительно дольше). Народные старейшины принимали участие в княжеской думе.

Время появления феодального землевладения остается в исторической науке спорным. Проблема зарождения феодального строя в Древней Руси и его классовой структуры была поставлена в советской историографии в дискуссиях конца 1920-х годов и получила решение в исследованиях Б. Д. Грекова и С. В. Юшкова. Изучение этой проблемы в последующие годы Б. А. Рыбаковым, Л. В. Черепниным и другими учеными выявило расхождение в понимании влияния «дофеодальных факторов» на развитие общества, его структуры, внешних и внутренних источников формирования зависимого населения.

Д. Грекова и С. В. Юшкова. Изучение этой проблемы в последующие годы Б. А. Рыбаковым, Л. В. Черепниным и другими учеными выявило расхождение в понимании влияния «дофеодальных факторов» на развитие общества, его структуры, внешних и внутренних источников формирования зависимого населения.

М. Б. Свердлов разделяет мнение Л. В. Черепнина о разложении у восточных славян первобытнообщинного строя в VIII- IX вв. и постепенном утверждении на протяжении X — первой половины XI вв. раннефеодальных отношений. Согласно этой точке зрения, во второй половине XI-XII вв. завершается становление всех основных социально-экономических и политических институтов феодального строя.

И. Я. Фроянов считает, что в Древнерусском государстве существовало по крайней мере два социально-экономических уклада. Были свободные общинники и значительный слой рабов. Этот же вывод поддерживает А. П. Пьянков. Большинство историков считает, что в Киевской Руси было раннефеодальное государство, сочетающее в себе элементы феодализма и пережитки первобытнообщинного строя.

Известны три линии, по которым шло развитие форм феодальной собственности и обращение сельского населения в зависимое от господствующего класса. Во-первых, происходило «окняжение» земли и обложение свободных общинников данью, перераставшей в феодальную ренту. Так складывалась государственная собственность, получившая впоследствии наименование «черной». Во-вторых, наблюдалось расслоение соседской общины, из которой выделялись крестьяне — землевладельцы, превращавшиеся затем в феодалов, и безземельные люди, труд которых присваивался землевладельцами. Наконец, в-третьих, собственники феодалы сажали на землю рабов, становившихся зависимыми крестьянами.

До середины XI — XII вв. господствующей формой феодальной собственности была государственная, господствующим видом эксплуатации — взимание дани. К XI в. складывается землевладение княжеское (домениальное), боярское, церковное, основанное на присвоении прибавочного продукта, произведенного трудом зависимого крестьянина и посаженного на землю холопа. Процесс расслоения древнерусского общества (в том числе и общины) дает заметные результаты уже к началу X в. Так, в договорах Руси с Византией X в. упоминаются «светлые и великие князи», «князи», «великие бояре», «бояре» («боляре»).

Процесс расслоения древнерусского общества (в том числе и общины) дает заметные результаты уже к началу X в. Так, в договорах Руси с Византией X в. упоминаются «светлые и великие князи», «князи», «великие бояре», «бояре» («боляре»).

Наиболее ранней формой эксплуатации крестьян киевскими князьями являлась дань (продуктами сельского хозяйства, промыслов, деньгами), которой они облагали сельское население.

Присоединенные территории начинали рассматриваться верховными правителями как государственная собственность. Право на сбор дани с определенных территорий получали дружинники князя. Так, «мужу» Игоря Свенельду была пожалована для этих целей земля древлян. Первоначально взыскание дани производилось посредством «полюдья», то есть поездок княжеских дружинников в подвластные земли, где они кормились за счет местного населения до тех пор, пока не соберут дани.

Термин «полюдье» имел два значения: форма взыскания дани и кормление дружинников.

Дань раскладывалась по погостам и взыскивалась с «дыма» — двора, «рала» — плуга, то есть с отдельных крестьянских хозяйств. В связи с этим погосты, как поселения соседских общин, приобретают новое значение — административно-фискальных округов. С именем княгини

Ольги

летопись связывает проведение в 946 — 947 гг. ряда мероприятий, направленных на укрепление княжеской власти в пределах сельских территорий: нормирование повинностей, получавших регулярный характер, устройство погостов как постоянных центров сбора дани. Система «полюдья» постепенно сменяется системой «своза» — доставки дани в погост.

В связи с этим погосты, как поселения соседских общин, приобретают новое значение — административно-фискальных округов. С именем княгини

Ольги

летопись связывает проведение в 946 — 947 гг. ряда мероприятий, направленных на укрепление княжеской власти в пределах сельских территорий: нормирование повинностей, получавших регулярный характер, устройство погостов как постоянных центров сбора дани. Система «полюдья» постепенно сменяется системой «своза» — доставки дани в погост.

Смерды и данники стали подчиняться княжеским судебным органам. Система штрафов в княжескую казну вытеснила платежи в пользу потерпевших.

сс. 54 — 60

Следующий раздел лекции Важнейшие даты и события

Переход к лекциям [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12][13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

История России

Историки России История Урала История Оренбуржья Курс лекций Планы практических занятий Тесты Художественная литература Советы и рекомендации Учебные вопросы Литературные задачи Биографические задачи Проблемные задания Библиотеки Документы Хронология Исторический календарь Архив Ссылки Карта проекта Автор Обновления Титульная страница

УМК. 1999 — 2008

УМК. 1999 — 2008Россия 2020: политические, экономические и социальные тенденции

Политическая модернизация

- Демодернизация: Политическая система России переживает политическую демодернизацию в результате акцента премьер-министра Владимира Путина на централизации и единстве, пояснил Николай Петров из Carnegie. По мере того, как власть уходит из регионов, центральная система управления становится все более перегруженной и этатистской, характеризующейся парализованным механизмом принятия решений, считает Петров.

- Реформы: Необходимы политические реформы, продолжил Петров. Однако до тех пор, пока действующая система в целом может приспосабливаться к современным социальным, экономическим и политическим требованиям, изменения не являются неизбежными. Любая модернизация, скорее всего, будет реакцией на системные кризисы, а не результатом поступательной эволюции, заключил Петров. Он уточнил, что перед Путиным стоит дилемма Брежнева/Горбачева: он может попытаться сохранить систему, управляемую личностью, или начать реформы медленно, без четкого понимания конечного результата, соответственно.

Экономическое развитие и диверсификация

- Экономический спад: Сергей Алексашенко из Carnegie перечислил ряд существенных проблем, присущих экономическому положению России, которые будут существенно тормозить ее будущий рост, в том числе:

- снижение темпов роста России;

- его возрастающая зависимость от экспорта нефти, газа и сырья;

- ухудшение инвестиционного климата, характеризующееся приватизацией правоохранительных органов, служащих только интересам элиты и создающих ненадежную и непривлекательную среду для инвесторов.

- снижение темпов роста России;

- Возможные последствия: Отсутствие иностранных и внутренних инвестиций напрямую препятствует диверсификации энергетического сектора и освоению неиспользованных ресурсов, сказал Алексашенко. Кроме того, по его мнению, экономика уязвима к колебаниям внешнего рынка из-за сбалансированности бюджета с очень высокой ценой на нефть (в настоящее время 105 долларов за баррель).

- Политические изменения: Алексашенко пришел к выводу, что экономические реформы, необходимые для улучшения этой ситуации, возможны только в сочетании с политическими изменениями, после чего европейские инвестиции могут стать ключевым двигателем российской модернизации.

Социальные и массовые движущие силы перемен

- Русское общество: Сэм Грин из Карнеги объяснил, что российский электорат считает выборы в основном бессмысленными. Этот народный скептицизм проявляется в снижении рейтинга одобрения тандема Путин/Медведев, который на десять пунктов ниже, чем несколько лет назад. Грин сказал, что ситуация неприятна для любой «однопартийной» политической системы, которая характеризуется отсутствием политической альтернативы и чьи рейтинги поддержки сродни мере лояльности.

- Массовая мобилизация: россиян, по словам Грина, могут не мобилизоваться на выборы, но они будут мобилизоваться в областях, представляющих личный интерес.

Существующая система общественных институтов не предназначена для такой социальной мобилизации широких масс. По его словам, механизма конструктивного диалога, ведущего к реальному компромиссу, не существует.

Существующая система общественных институтов не предназначена для такой социальной мобилизации широких масс. По его словам, механизма конструктивного диалога, ведущего к реальному компромиссу, не существует.

Конец документа

Карнеги не занимает институциональную позицию по вопросам государственной политики; взгляды, представленные здесь, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды Карнеги, его сотрудников или его попечителей.

Популярные статьи

Рекомендуемые

Обратите внимание:

Вы покидаете веб-сайт Центра глобальной политики Карнеги-Цинхуа и переходите на другой глобальный сайт Карнеги.

请 注意 …

你 将 清华 清华 清华 卡内基 网站 网站 , 进入 卡内基 其他 全球 中心 网站 网站。

Круглый стол на России в качестве экономической власти в Тихом океане

1. Введение. Движение к построению открытой рыночной экономики в России в середине 1980-х гг. также положило начало процессу определения ее роли в глобальных и тихоокеанских региональных экономических интеграционных процессах. Эти изменения на национальном уровне также положили начало стремлению российского Дальнего Востока стать крупным экономическим игроком в Тихоокеанском регионе. Но, поскольку российские дальневосточные территории мечтали о своем новом тихоокеанском будущем, боролись за политическое самоопределение, какие конкретные шаги они должны были предпринять?

Эти изменения на национальном уровне также положили начало стремлению российского Дальнего Востока стать крупным экономическим игроком в Тихоокеанском регионе. Но, поскольку российские дальневосточные территории мечтали о своем новом тихоокеанском будущем, боролись за политическое самоопределение, какие конкретные шаги они должны были предпринять?

В начале пути к экономической интеграции с большим миром у нас есть яркий пример полусоциалистической, полукапиталистической системы соседнего Китая, который начал процесс либерализации раньше, чем Россия, и приобрел ценный опыт. Но мы также имеем в качестве точки отсчета более изощренную политическую экономию соседней Японии со своими полусоциалистическими аспектами, которая еще раньше столкнулась со многими проблемами развития России и которая впоследствии перешла на гораздо более высокий уровень развития. жизнь.[1] В свете этих двух противоположных, но поучительных азиатских парадигм, а также собственного прошлого опыта России довольно легко было абстрактно увидеть, что нужно делать. Но каковы были реальные шансы России и ее дальневосточных территорий действительно подражать иностранным государствам или вступить в процесс региональной экономической интеграции на равноправной основе, учитывая их политико-экономическую удаленность от Запада и их своеобразное социально-экономическое устройство, выкованного десятилетиями социализмом и холодной войной? С кем и как им интегрироваться? Кто готов их получить? На каких условиях?

Но каковы были реальные шансы России и ее дальневосточных территорий действительно подражать иностранным государствам или вступить в процесс региональной экономической интеграции на равноправной основе, учитывая их политико-экономическую удаленность от Запада и их своеобразное социально-экономическое устройство, выкованного десятилетиями социализмом и холодной войной? С кем и как им интегрироваться? Кто готов их получить? На каких условиях?

Ни одна страна добровольно не уступает свое место другой на мировом рынке; каждая страна прежде всего преследует свои собственные интересы. Но трагедия России в том, что ее интересы разнообразны и находятся в переходном состоянии. Он зажат между двумя мирами: миром дорыночной реформы, к которой невозможно вернуться, и миром идеи свободного рынка, которую еще не приняла большая часть общества.

2. Вопросы для Дальнего Востока России

В течение почти трехсот лет, с тех пор как Петр Великий перенес свою столицу из Москвы в Санкт-Петербург, Россия была определенно западной в своей ориентации, с лишь ограниченной заботой о Востоке вопросы, которые ложились тяжелым бременем на Россию ранее в ее истории. с 19До конца 1980-х гг. российский Дальний Восток был в значительной степени изолирован от внешнего мира, если не считать некоторых ограниченных контактов, особенно с Японией, через Хабаровск и Находку.

с 19До конца 1980-х гг. российский Дальний Восток был в значительной степени изолирован от внешнего мира, если не считать некоторых ограниченных контактов, особенно с Японией, через Хабаровск и Находку.

В условиях перехода России к открытой рыночной экономике наиболее острые дискуссии ведутся вокруг прогнозов трансформационных тенденций в различных субъектах федерации, влияния различных дезинтеграционных и интеграционных процессов как на потенциал экономического развития отдельных регионов, так и страны в целом. . В частности, что это означает для российского Дальнего Востока?

Связанные книги

Во-первых, поскольку Дальний Восток России играл роль поставщика природных ресурсов для всей страны, развал многих налаженных производственных связей привел к огромному упадку его экономики, ориентированной в основном на добычу полезных ископаемых и первую очередь переработка минеральных, биологических и лесных ресурсов.

Во-вторых, основные сырьевые, а также оборонные предприятия Дальнего Востока России в основном базируются в городах, поэтому недавний спад производства породил острые социальные проблемы.

В-третьих, основные первичные и вторичные предприятия Дальнего Востока являются трудоемкими и капиталоемкими. Эффективность их производства в основном зависит от физических и возрастных характеристик рабочей силы. В прежние годы формирование рабочей силы организовывалось и планировалось централизованно. Из-за экстремальных природных условий большая часть рабочей силы работала интенсивно в течение ограниченного времени, что требовало хорошо организованных миграционных служб. С 1992 года доступность рабочей силы в регионе стала менее надежной, чем раньше.

В-четвертых, в основных работах российских специалистов проблемы дезинтеграции обычно трактуются как проблемы политики и законодательства и объясняются в основном субъективными факторами, такими как сепаратистские устремления местных политических элит. Однако анализ таких проблем по отдельным регионам дает более конкретную картину действительно критических факторов в каждом конкретном случае.

Однако анализ таких проблем по отдельным регионам дает более конкретную картину действительно критических факторов в каждом конкретном случае.

Политическая и экономическая трансформация Дальнего Востока России шла стихийно. Роль центра, конечно, есть, но она во многом ограничивается формулировками общих принципов, в том числе: декларациями национальных приоритетов в экономической и научно-технической сферах как для всей страны, так и для ее отдельных регионов; заявления о различных моделях трансформации и этапах их разработки; поддержка новых структур управления, способствующих изменениям; и т. д.

На самом региональном уровне эти условия не считаются особо важными. В результате усиливается политическая апатия, ослабевают производственные связи с центральными головными предприятиями. В таких условиях будущее «провинциальных регионов» не определено, а их экономическое и политическое положение крайне нестабильно. Без стратегии, предусматривающей новые способы интеграции, которая дает регионам представление о себе как о ценном для общенационального развития, дезинтеграция может даже превратиться из политического лозунга в экономическую реальность.

В то же время регионы не могут просто «выпасть» из внутреннего рынка России, не найдя себе нового места. Таким образом, каждый регион должен определить новую зону интеграции в соответствии со своими абсолютными или сравнительными экономическими преимуществами. В этом процессе Россия также должна признать уникальную ценность своих регионов не только как источника стратегических ресурсов для национальной промышленности, но и с точки зрения их более широкого экономического потенциала, обеспечивающего российскому государству значительные конкурентные преимущества на мировом рынке.

3. Экономический потенциал

Потенциал Дальнего Востока России определяется четырьмя ключевыми факторами: 1. географическим положением; 2. наличие минеральных, биологических и лесных ресурсов, не имеющих аналогов в мире по своему изобилию и качеству; 3. наличие больших площадей земель с высоким эколого-рекреационным потенциалом; 4. Высококвалифицированная и мобильная рабочая сила, высоко мотивированная на производственную деятельность. Каждый фактор имеет свое значение, но в совокупности они делают Дальневосточный регион уникальным по способности к автономному развитию, финансированию и формированию нового хозяйственного механизма. Следовательно, главной целью новой экономической стратегии региона должно стать превращение этих потенциальных источников экономического роста в реальные.

Каждый фактор имеет свое значение, но в совокупности они делают Дальневосточный регион уникальным по способности к автономному развитию, финансированию и формированию нового хозяйственного механизма. Следовательно, главной целью новой экономической стратегии региона должно стать превращение этих потенциальных источников экономического роста в реальные.

Географическая особенность Дальнего Востока России состоит в том, что он простирается на 5 достаточно четко выраженных ландшафтно-географических зон, а именно: арктические пустыни – 15% территории; полярная тундра – 25 %; лесотундра – 35 %; лес – 20%; лесостепь – 5%. Географическое положение Дальнего Востока России благоприятствует развитию сектора тяжелого машиностроения, например, в связи с возможными железнодорожными проектами, связывающими Америку и Азию, а также с маршрутами в Центральную и Юго-Восточную Азию. Также рассматриваются проекты по освоению минеральных и других природных ресурсов региона. Большинство природных ресурсов Дальнего Востока легко экспортируются, но финансовые риски, связанные с их освоением, значительно превышают риски, связанные с инвестициями в такие развитые страны, как Япония, Канада, Франция и Великобритания[2].

Население Дальнего Востока России составляет около 8,5 млн человек, регион характеризуется дефицитом рабочей силы. В 1970-х и 1980-х годах в результате различных централизованно управляемых программ поощрения миграции население увеличилось в 2,4 раза. Несмотря на более высокую долю населения в трудоспособном возрасте, чем в целом по России, и более высокий уровень безработицы (почти 7 % на конец 1994 г.), Дальний Восток России испытывает дефицит рабочей силы в тех трудоемких отраслях, где условия труда неудовлетворительны. самые экстремальные, условия труда являются самыми экстремальными, особенно в горнодобывающей и морской деятельности. Дефицит рабочей силы в горнодобывающей промышленности составляет 18%, в рыбной промышленности – 16%.

Происходят тревожные изменения в структуре промышленности: доля машиностроения и перерабатывающей промышленности сократилась более чем наполовину. Большой спад произошел в промышленности строительных материалов: выпуск цемента снизился на 47%, кирпича — на 30%. В рыболовстве, ведущей экспортной отрасли региона, производство сократилось на 18%.[3] Потребительские цены в городах Дальнего Востока России являются самыми высокими в России, и в 1994 г. 42% населения имели доходы, недостаточные для достижения принятого минимального уровня потребления.94; это сопоставимо со средним показателем по России чуть более 30%.

В рыболовстве, ведущей экспортной отрасли региона, производство сократилось на 18%.[3] Потребительские цены в городах Дальнего Востока России являются самыми высокими в России, и в 1994 г. 42% населения имели доходы, недостаточные для достижения принятого минимального уровня потребления.94; это сопоставимо со средним показателем по России чуть более 30%.

4. Стратегия развития

Сегодня большинство регионов России формируют собственную стратегию экономического развития на основе максимальной самостоятельности в определении приоритетов и управлении ресурсами. В этом процессе на выбор стратегии влияют различные интересы различных политических, экономических и управленческих агентов вместе с соответствующими объективными предпосылками и ограничениями. На территории Дальнего Востока России мы могли наблюдать конфликты интересов между следующими группами: 1. Правительство России и местные органы власти; 2. местные предприниматели и крупные финансово-промышленные группы из Центральной России; 3. отечественные и иностранные инвесторы.

отечественные и иностранные инвесторы.

Любая жизнеспособная стратегия должна соответствовать интересам различных групп бизнесменов, сотрудников, потребителей и общества в целом. Бизнесмены и акционеры, как отечественные, так и иностранные, заинтересованы в более высокой прибыли; их работников – в более высокой заработной плате и стабильной занятости; население в целом (потребители) – в стабильных или даже снижающихся ценах; общество (шифер и местные чиновники) – в увеличении налоговых поступлений. Для самого государства внешнеполитические интересы, связанные с национальной безопасностью, как в военном, так и в экономическом плане, также играют огромную роль. В долгосрочной перспективе одновременное достижение всех этих целей очень важно, поскольку каждая группа интересов обладает достаточной политической и экономической властью, чтобы заблокировать любую стратегию, которую она не приемлет.

Основными интересами Российского государства на Дальнем Востоке являются следующие: 1. Сохранение своей военной мощи на Тихом океане ввиду расположения стратегических сил в США и близости Японии. 2. Чтобы район служил важным транспортно-транзитным звеном как для экспортно-импортных грузов, так и для каботажного сообщения в районы Крайнего Севера. 3. Сохранение и развитие предприятий по добыче и производству стратегических ресурсов, таких как металлы, золото, алмазы, олово, урановая руда, а также рыбных, лесных и некоторых других. Таким образом, вырабатывая стратегию экономического развития для всей страны, Правительство будет стараться сохранить контроль над основными дальневосточными отраслями.

Сохранение своей военной мощи на Тихом океане ввиду расположения стратегических сил в США и близости Японии. 2. Чтобы район служил важным транспортно-транзитным звеном как для экспортно-импортных грузов, так и для каботажного сообщения в районы Крайнего Севера. 3. Сохранение и развитие предприятий по добыче и производству стратегических ресурсов, таких как металлы, золото, алмазы, олово, урановая руда, а также рыбных, лесных и некоторых других. Таким образом, вырабатывая стратегию экономического развития для всей страны, Правительство будет стараться сохранить контроль над основными дальневосточными отраслями.

Интересы местных политических элит в основном диаметрально противоположны этому. С одной стороны, в условиях сложной ситуации на потребительском рынке они пытаются получить дополнительные субсидии и преференции от центрального правительства; с другой стороны, они лоббируют законодательный режим, позволяющий им контролировать экспортные квоты стратегических ресурсов.

Национальные и иностранные бизнесмены заинтересованы в продвижении законодательства, в том числе через различные виды свободных экономических зон) для обеспечения наилучшего доступа и условий работы для отраслей, использующих или производящих высокотехнологичные товары, а также для секторов с высокой доходностью капитала. при минимальных первоначальных вложениях. Однако, хотя у них есть общие интересы, национальные и иностранные бизнесмены, как правило, расходятся по таким нерыночным вопросам, как местный патриотизм и их готовность участвовать в определенных социальных и экологических программах или инвестировать в убыточную инфраструктуру.

при минимальных первоначальных вложениях. Однако, хотя у них есть общие интересы, национальные и иностранные бизнесмены, как правило, расходятся по таким нерыночным вопросам, как местный патриотизм и их готовность участвовать в определенных социальных и экологических программах или инвестировать в убыточную инфраструктуру.

При окончательном выборе социально-экономической стратегии развития Дальнего Востока России можно рассмотреть ряд подходов.

Первый подход сохраняет прежнюю систему распределения труда между территориями. Для менеджмента это означает сохранение прежних отношений «центр — регион» с ориентацией на федеральные программы и централизованные источники финансирования. Анализ показывает, что такая стратегия не могла поддерживать конкурентоспособную производственную систему Дальнего Востока России, использующую внутренние (местные) источники для большей части инвестиций. Акцент на федеральные инвестиции лишит базовые отрасли региона возможности обновления капитала, технологической модернизации в ближайшие 3-5 лет, что приведет к потере их абсолютного и относительного конкурентного преимущества.

Второй подход предполагает переориентацию производства на местные рынки и инвестиции. В такой модели могла быть обеспечена «абсолютная автономия» в распределении ресурсов, что делало ее особенно привлекательной для местных чиновников и бизнесменов.

Эта стратегия могла бы обеспечить улучшение межотраслевого баланса, особенно для импортозамещающих отраслей, за счет установления равновесия на региональном рынке товаров и услуг. Также на региональном уровне могут быть установлены равновесные нормы рентабельности промышленности. Однако проблема такого подхода заключается в том, что его локальная рыночная ориентация фактически приведет к снижению производственной и инвестиционной активности и более далеко идущей «провинциализации» дальневосточной экономики. Это связано с тем, что дальневосточные территории России имеют примерно одинаковую структуру хозяйства (лес, полезные ископаемые, рыба). Такая промышленная структура ставит их в прямую конкуренцию друг другу, делая реальную экономическую интеграцию между различными территориями Дальнего Востока России практически невозможной.

Третий подход предполагает экономическую интеграцию со странами Северо-Восточной Азии. Учитывая особое географическое положение региона, имеет смысл сосредоточить усилия на развитии экспортно-ориентированных производств, уже играющих определенную роль на рынке АТР. В этом случае экспортно-ориентированные предприятия Дальнего Востока России, используя более развитую систему морских транспортных средств (как судов, портов, так и сопутствующей инфраструктуры), могли бы служить экономическим мостом между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом, Востоком и Западом. . Первоначально такое направление развития могло быть основано на четырех основных отраслях, а именно оборонном производстве, добыче полезных ископаемых, морском транспорте и рыболовстве. Наконец, этот вариант стратегии развития Дальнего Востока будет зависеть от роли государства в контроле над предприятиями этих ключевых региональных отраслей.

5. Выводы и перспективы

Конечной целью любой реформы является повышение уровня жизни людей в конечном итоге до уровня, сравнимого с более развитыми промышленно развитыми странами. Основным путем достижения высоких темпов экономического и социального развития является создание высококонкурентной, свободной рыночной среды, максимально эффективное использование абсолютных и относительных экономических преимуществ региона как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Для российского Дальнего Востока основным требованием экономического возрождения является создание промышленной структуры, способной поддерживать темпы роста экспорта, превышающие темпы роста регионального ВВП и импорта.

Основным путем достижения высоких темпов экономического и социального развития является создание высококонкурентной, свободной рыночной среды, максимально эффективное использование абсолютных и относительных экономических преимуществ региона как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Для российского Дальнего Востока основным требованием экономического возрождения является создание промышленной структуры, способной поддерживать темпы роста экспорта, превышающие темпы роста регионального ВВП и импорта.

Экспортная направленность экономики Дальнего Востока России приводит к ряду представлений о возможном месте и роли России на рынке АТР с учетом внешнеполитических и внешнеэкономических интересов России в целом, как а также экономические интересы отдельных территорий и соответствующих иностранных и отечественных бизнес-групп. Эти идеи включают: 1. Экономическое, политическое и технологическое развитие Дальневосточных территорий России – как ключевого звена, или моста, между экономическими и политическими делами России и других стран СНГ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 2. Формирование в Северо-Восточной Азии уникального экономического сообщества с интеграцией нескольких различных национальных культур и экономических систем; 3. Формирование совместно со странами Северо-Восточной Азии крупнейшего в мире морского сектора экономики.

Формирование в Северо-Восточной Азии уникального экономического сообщества с интеграцией нескольких различных национальных культур и экономических систем; 3. Формирование совместно со странами Северо-Восточной Азии крупнейшего в мире морского сектора экономики.

Хотя в конце 1980-х годов международные связи российского Дальнего Востока постепенно углублялись, именно резкие экономические изменения с начала 1992 года придали реальное содержание понятию «Тихоокеанская Россия». Это можно определить как морскую Россию с центром в Приморском регионе Дальнего Востока России, с существенной и углубляющейся экономической взаимозависимостью от Тихоокеанского бассейна. Неявным в этой концепции является представление о том, что формирующиеся международные экономические связи «тихоокеанской России» включают не просто приграничную торговлю с соседними Китаем и Кореей, но гораздо более широкую модель взаимодействия с другими крупными тихоокеанскими державами, такими как Япония и Соединенные Штаты. Что ж.

Что ж.

Рождение тихоокеанской России резко ускорилось благодаря сочетанию российских и международных факторов. С внутренней стороны стагнация российской экономики, быстрое снижение расходов на оборону и либерализация структуры внутренних цен резко сократили рыночные возможности российских дальневосточных предприятий в остальной части России. С ростом относительных цен на транспорт и телекоммуникационные услуги Москва неожиданно оказалась во много раз более удаленной от Владивостока с экономической точки зрения, чем это было даже в 19 веке.92.

На международной стороне Пекин, Сеул, Токио и Вашингтон, точнее Харбин, Пусан. Ниигата и Анкоридж – региональные центры северной части Тихого океана, с которыми тихоокеанская Россия может легко иметь гибкое неполитизированное взаимодействие, – стремительно сближаются. В 1993 г. были открыты новые воздушные маршруты между Владивостоком и Анкориджем, Аляска; Сан — Франциско, Калифорния; и Ниигата, Япония. Только в первой половине 1994 года этот список был расширен за счет Сеула, а также был открыт первый прямой рейс между Хакодате, Япония, и Южно-Сахалинском.