Социалистический реализм | это… Что такое Социалистический реализм?

Архитектор К. Т. Топуридзе, (1954): Фонтан «Дружба народов СССР» скульптура «Россия»

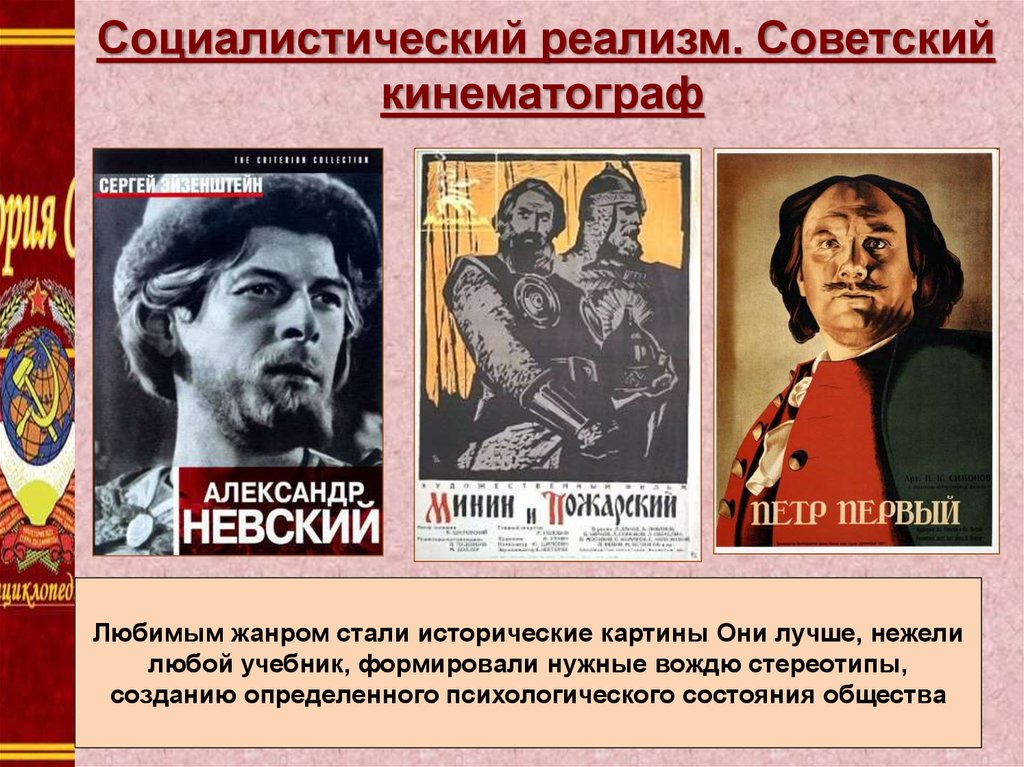

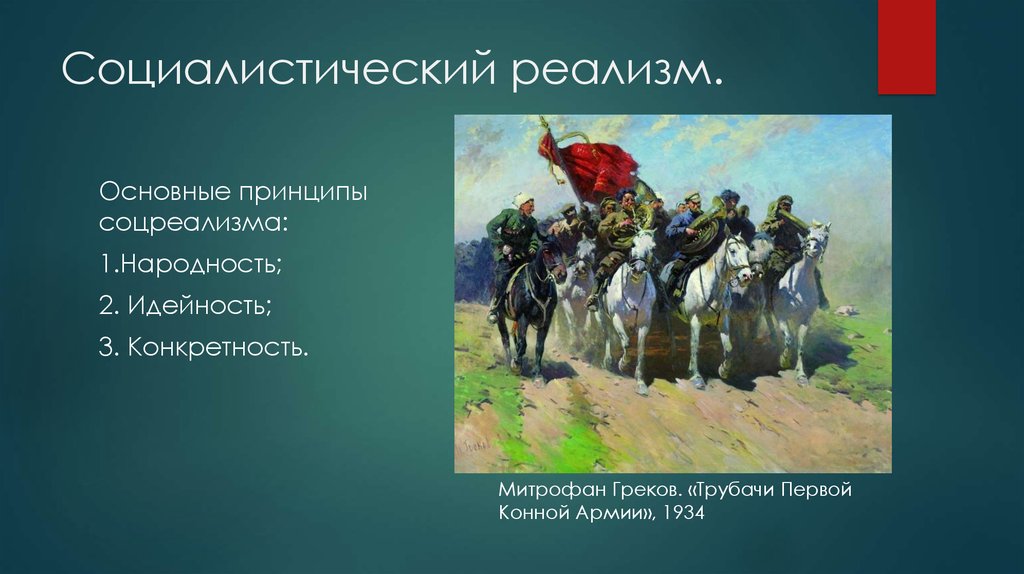

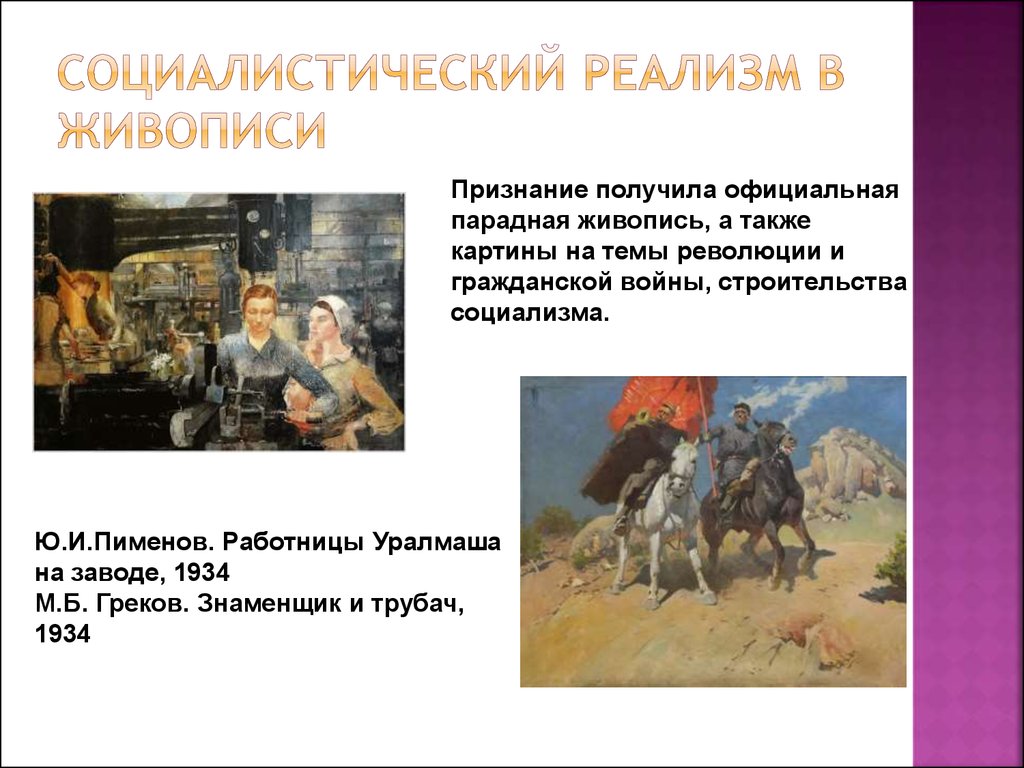

Митрофан Греков. «Трубачи Первой Конной Армии», 1934

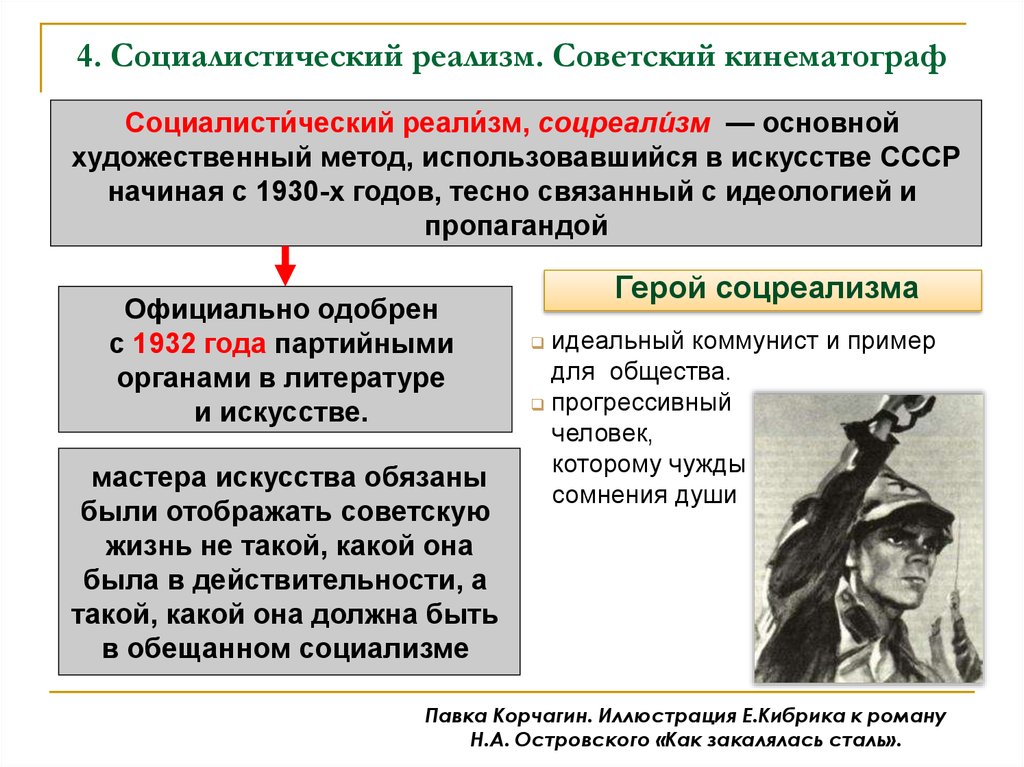

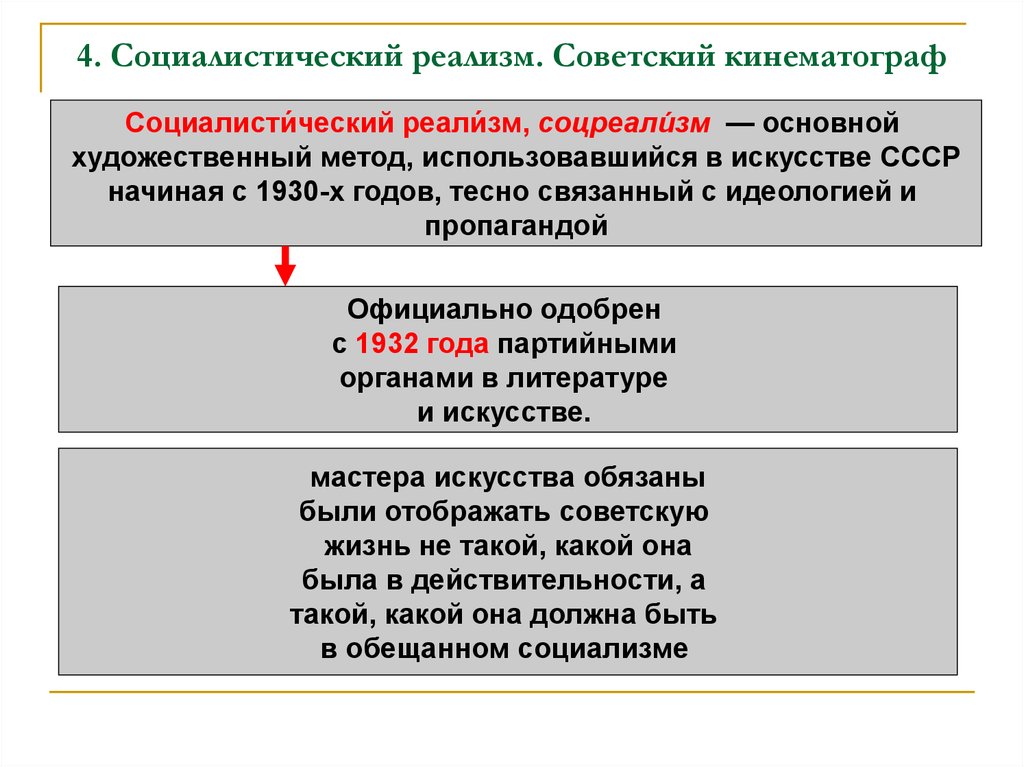

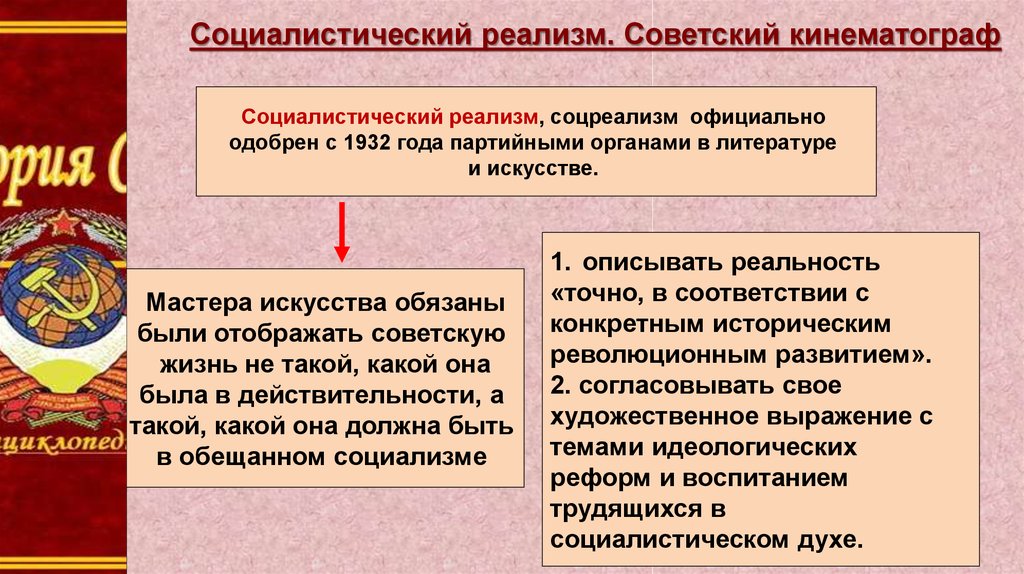

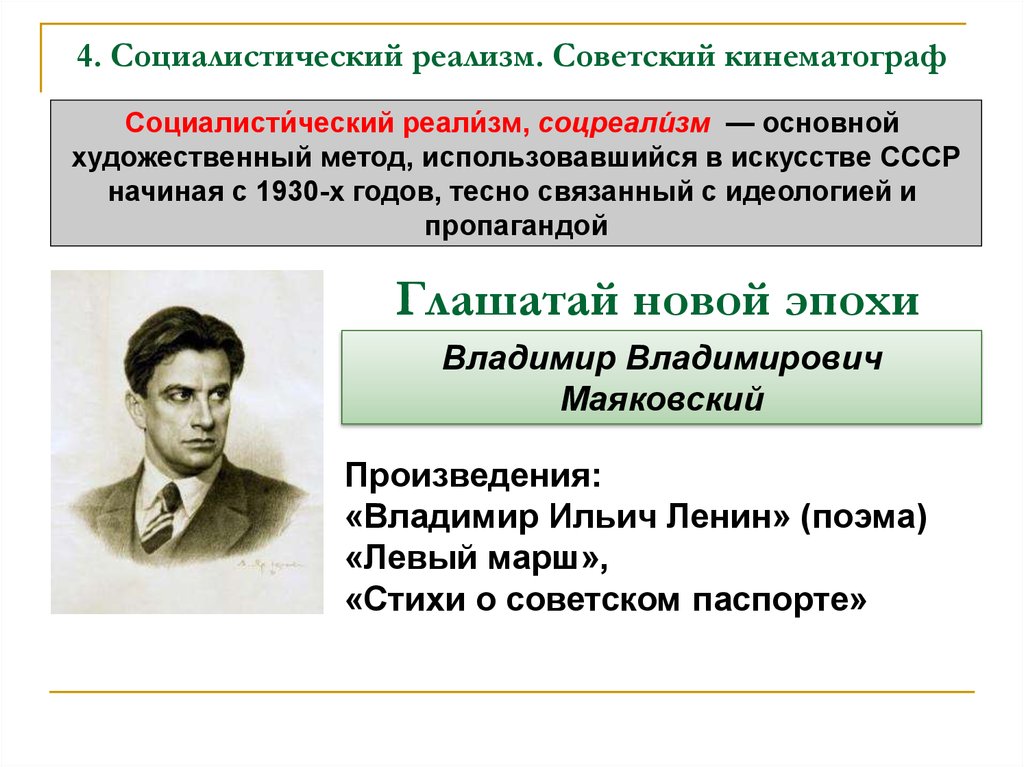

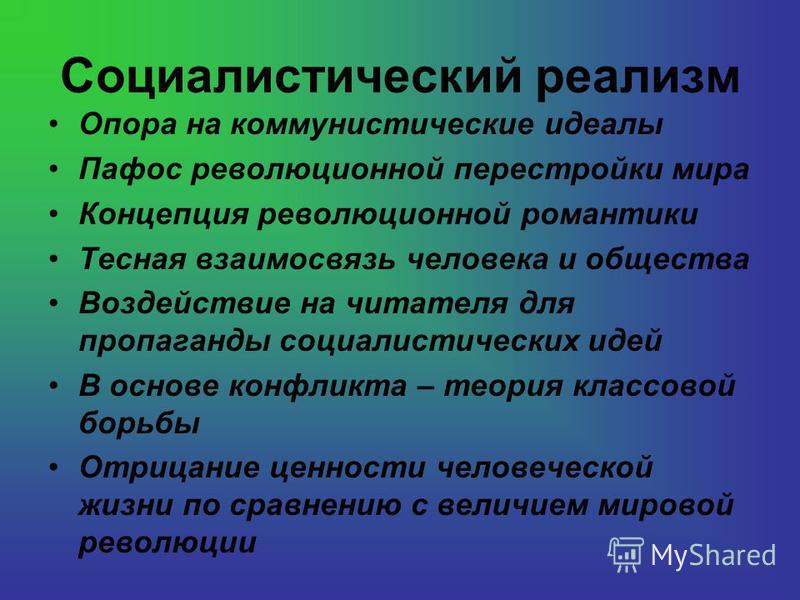

Социалисти́ческий реали́зм, соцреали́зм — основной художественный метод, использовавшийся в искусстве Советского Союза начиная с 1930-х годов, разрешенный, либо рекомендованный, либо навязываемый (в разные периоды развития страны) государственной цензурой, поэтому и тесно связанный с идеологией и пропагандой. Он был официально[источник не указан 251 день] одобрен с 1932 года партийными органами в литературе и искусстве. Параллельно ему существовало неофициальное искусство СССР.

Для произведений в жанре социалистического реализма характерна подача событий эпохи, «динамично изменяющихся в своём революционном развитии». Идейное содержание метода было заложено диалектико-материалистической философией и коммунистическими идеями марксизма (марксистская эстетика) во второй половине XIX—XX вв.

- описывать реальность «точно, в соответствии с конкретным историческим революционным развитием».

- согласовывать свое художественное выражение с темами идеологических реформ и воспитанием трудящихся в социалистическом духе.

Содержание

|

История возникновения и развития

Луначарский был первым литератором, заложившим его идеологический фундамент. Ещё в 1906 году он ввел в обиход такое понятие как «пролетарский реализм». К двадцатым годам, применительно к этому понятию он стал употреблять термин «новый социальный реализм», а в начале тридцатых посвятил «динамичному и насквозь активному социалистическому реализму», «термину хорошему, содержательному, могущему интересно раскрываться при правильном анализе», цикл программно-теоретических статей, которые публиковались в «Известиях»[1].

Ещё в 1906 году он ввел в обиход такое понятие как «пролетарский реализм». К двадцатым годам, применительно к этому понятию он стал употреблять термин «новый социальный реализм», а в начале тридцатых посвятил «динамичному и насквозь активному социалистическому реализму», «термину хорошему, содержательному, могущему интересно раскрываться при правильном анализе», цикл программно-теоретических статей, которые публиковались в «Известиях»[1].

Термин «социалистический реализм» впервые предложен председателем Оргкомитета СП СССР И. Гронским в «Литературной газете» 23 мая 1932 года. Он возник в связи с необходимостью направить РАПП и авангард на художественное развитие советской культуры. Решающим при этом явилось признание роли классических традиций и понимание новых качеств реализма. В 1932—1933 Гронский и зав. сектором художественной литературы ЦК ВКП(б) В. Кирпотин усиленно пропагандировали этот термин.

На 1-м Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году Максим Горький утверждал:

«Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью»[2].

Утверждать этот метод как основной государству потребовалось для лучшего контроля над творческими личностями и лучшей пропаганды своей политики. В предшествующий период, двадцатые годы существовали советские писатели, занимавшие порой агрессивные позиции по отношению ко многим выдающимся писателям. Например, РАПП, организация пролетарских писателей, активно занималась критикой писателей непролетарских. РАПП состоял в основном из начинающих писателей. В период создания современной промышленности (годы индустриализации) Советской власти необходимо было искусство, поднимающее народ на «трудовые подвиги». Довольно пёструю картину являло собой и изобразительное искусство 1920-х. В нём выделилось несколько группировок. Наиболее значительной была группа «Ассоциация художников революции». Они изображали сегодняшний день: быт красноармейцев, рабочих, крестьянства, деятелей революции и труда. Они считали себя наследниками «передвижников». Они шли на фабрики, заводы, в красноармейские казармы, чтобы непосредственно наблюдать жизнь своих персонажей, «зарисовывать» её.

Горький в торжественной обстановке вернулся из эмиграции и возглавил специально созданный Союз писателей СССР, куда вошли в основном писатели и поэты просоветской направленности.

Характеристика

Определение с точки зрения официальной идеологии

Впервые официальное определение социалистического реализма дано в Уставе СП СССР, принятом на Первом съезде СП:

Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в её революционном развитии. Причём правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма.

Это определение и стало исходным пунктом для всех дальнейших интерпретаций вплоть до 80-х годов.

«Социалистический реализм является глубоко жизненным, научным и самым передовым художественным методом, развившимся в результате успехов социалистического строительства и воспитания советских людей в духе коммунизма. Принципы социалистического реализма …явились дальнейшим развитием ленинского учения о партийности литературы.» (Большая советская энциклопедия, 1947[3])

Ленин следующим образом выражал мысль о том, что искусство должно стоять на стороне пролетариата:

«Искусство принадлежит народу. Глубочайшие родники искусства могут быть найдены среди широкого класса трудящихся… Искусство должно быть основано на их чувствах, мыслях и требованиях и должно расти вместе с ними».

Принципы соцреализма

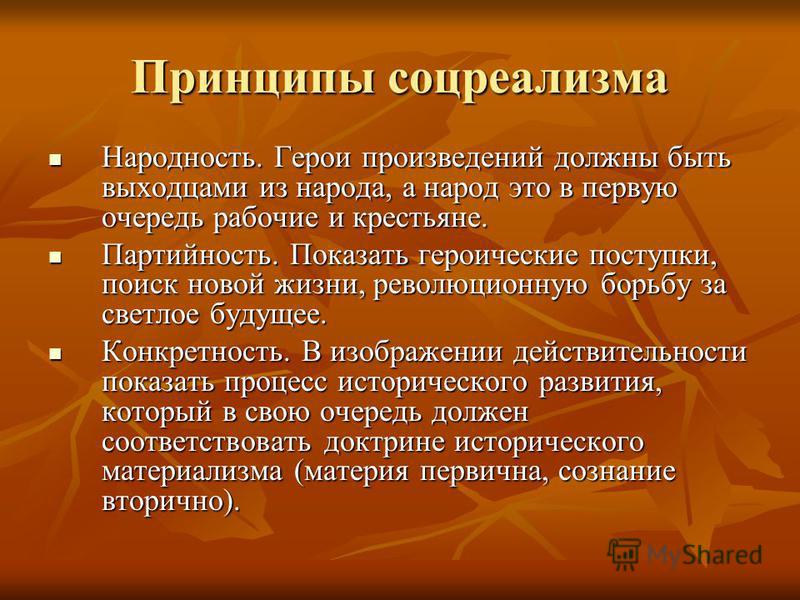

- Народность. Под этим подразумевалась как понятность литературы для простого народа, так и использование народных речевых оборотов и пословиц[4].

- Идейность. Показать мирный быт народа, поиск путей к новой, лучшей жизни, героические поступки с целью достижения счастливой жизни для всех людей.

- Конкретность. В изображении действительности показать процесс исторического развития, который в свою очередь должен соответствовать материалистическому пониманию истории (в процессе изменения условий своего бытия люди меняют и свое сознание, отношение к окружающей действительности).

Как гласило определение из советского учебника, метод подразумевал использование наследия мирового реалистического искусства, но не как простое подражание великим образцам, а с творческим подходом. «Метод социалистического реализма предопределяет глубокую связь произведений искусства с современной действительностью, активное участие искусства в социалистическом строительстве. Задачи метода социалистического реализма требуют от каждого художника истинного понимания смысла совершающихся в стране событий, умения оценивать явления общественной жизни в их развитии, в сложном диалектическом взаимодействии» [5].

Метод включал в себя единство реализма и советской романтики, сочетая героическое и романтическое с «реалистическим утверждением подлинной правды окружающей действительности». Утверждалось, что таким образом гуманизм «критического реализма» дополнялся «социалистическим гуманизмом».

Государство давало заказы, посылало в творческие командировки, организовывало выставки — таким образом, стимулируя развитие необходимого ему пласта искусства.

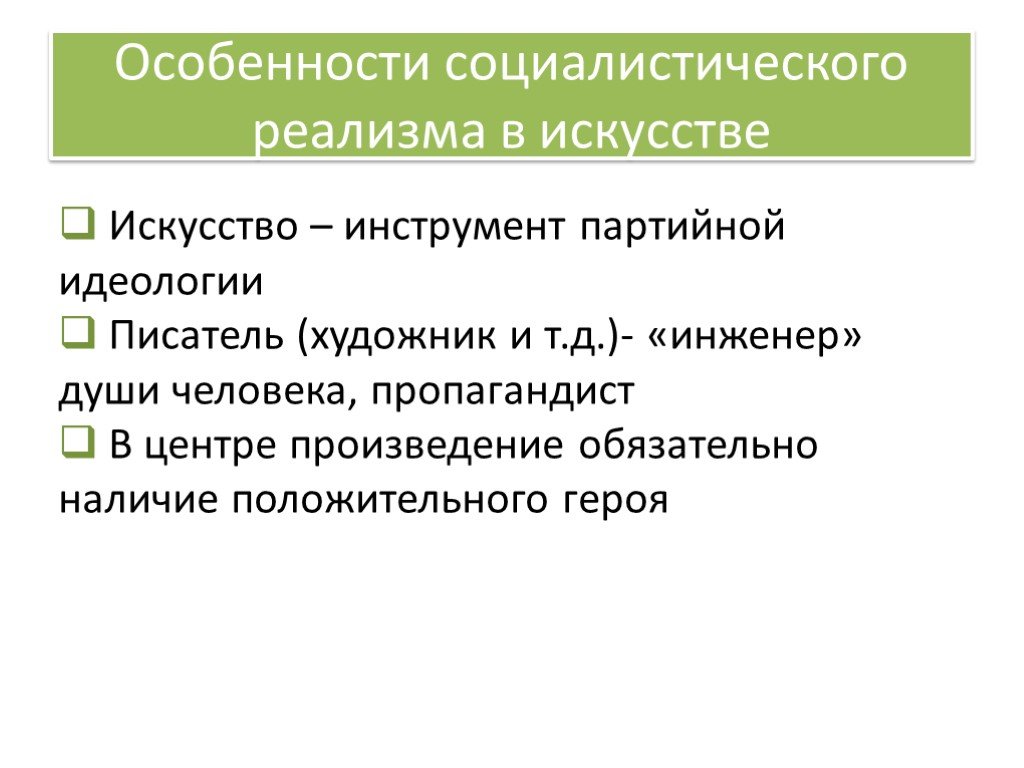

В литературе

Писатель, по известному выражению Сталина, является «инженером человеческих душ». Своим талантом он должен влиять на читателя как пропагандист. Он воспитывает читателя в духе преданности партии и поддерживает её в борьбе за победу коммунизма. Субъективные действия и устремления личности должны были соответствовать объективному ходу истории. Ленин писал: «Литература должна стать партийной… Долой литераторов беспартийных. Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, „винтиками и колесиками“ одного единого великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса».

Литературное произведение в жанре соцреализма должно быть построено «на идее бесчеловечности любых форм эксплуатации человека человеком, разоблачать преступления капитализма, воспламеняя умы читателей и зрителей справедливым гневом, вдохновлять их на революционную борьбу за социализм». [источник не указан 727 дней]

Максим Горький, писал о социалистическом реализме следующее:

«Для наших писателей жизненно и творчески необходимо встать на точку зрения, с высоты которой — и только с её высоты — ясно видимы все грязные преступления капитализма, вся подлость его кровавых намерений и видно все величие героической работы пролетариата-диктатора».

Он же утверждал:

«…писатель должен обладать хорошим знанием истории прошлого и знанием социальных явлений современности, в которой он призван исполнять одновременно две роли: роль акушерки и могильщика».

Горький считал, что главной задачей социалистического реализма является воспитание социалистического, революционного взгляда на мир, соответствующего ощущения мира.

Критика

Андрей Синявский в своем эссе «Что такое социалистический реализм»[6], проанализировав идеологию и историю развития соцреализма, а также черты его типичных произведений в литературе, сделал вывод, что этот стиль на самом деле не имеет отношения к настоящему реализму, а является советским вариантом классицизма с примесями романтизма. Также в этой работе он утверждал, что из-за ошибочной ориентации советских деятелей искусства на реалистические произведения XIX века (в особенности на критический реализм), глубоко чуждые классицистической природе соцреализма, — и следовательно из-за недопустимого и курьезного синтеза классицизма и реализма в одном произведении — создание выдающихся произведений искусства в этом стиле немыслимо.

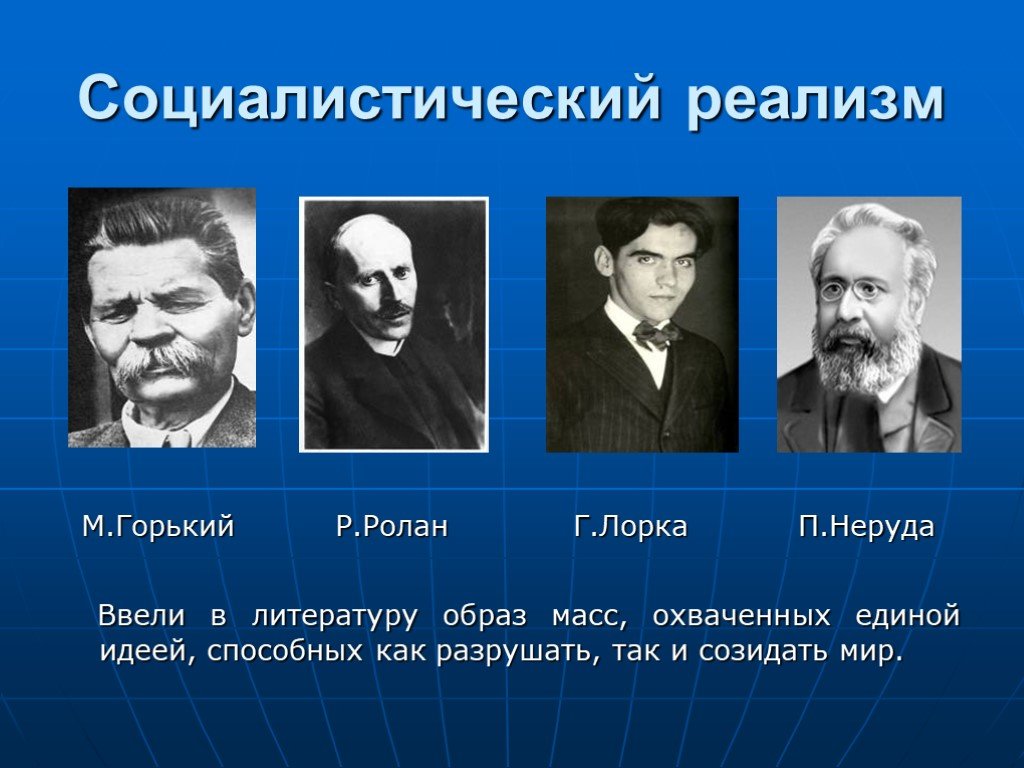

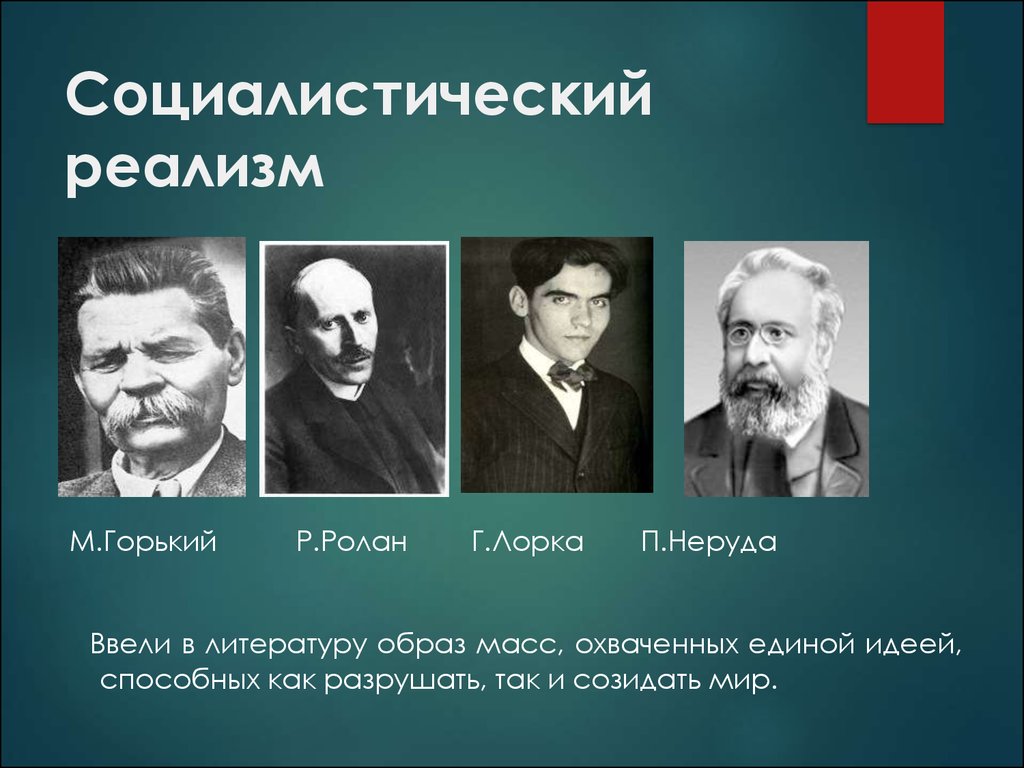

Представители социалистического реализма

Михаил Шолохов

Файл:Fav Dostoevsky1929.jpg

Владимир Фаворский, портрет Ф. М. Достоевского

Пётр Бучкин, портрет художника П. Васильева

Васильева

Вера Мухина, портрет Н. Н. Качалова

Литература

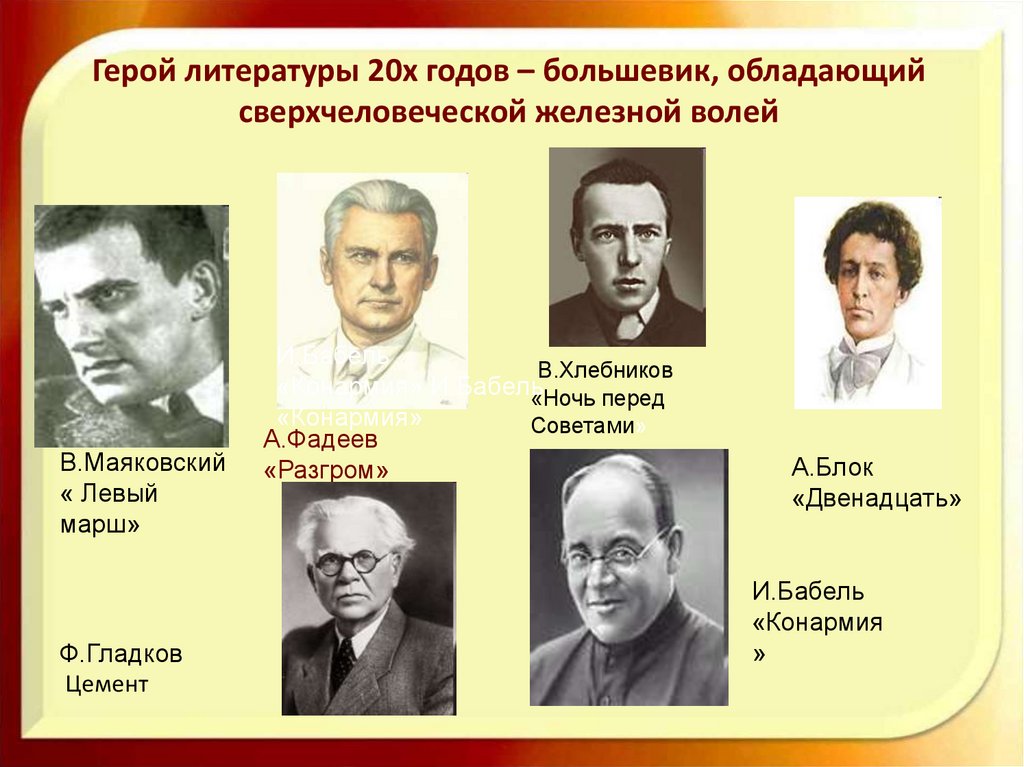

- Максим Горький

- Анна Зегерс[7]

- Вилис Лацис

- Николай Островский

- Александр Серафимович

- Фёдор Гладков

- Константин Симонов

- Цезарь Солодарь

- Михаил Шолохов

- Александр Фадеев

- Константин Федин

- Дмитрий Фурманов

- Юрико Миямото

- Шагинян, Мариэтта Сергеевна

Живопись и графика

- Антипова, Евгения Петровна

- Бродский, Исаак Израилевич

- Бучкин, Пётр Дмитриевич

- Васильев, Петр Константинович

- Владимирский, Борис Еремеевич

- Герасимов, Александр Михайлович

- Герасимов, Сергей Васильевич

- Горелов, Гавриил Никитич

- Дейнека, Александр Александрович

- Кончаловский, Пётр Петрович

- Маевский, Дмитрий Иванович

- Овчинников, Владимир Иванович

- Осипов, Сергей Иванович

- Позднеев, Николай Матвеевич

- Русов, Лев Александрович

- Самохвалов, Александр Николаевич

- Семенов, Арсений Никифорович

- Тимков, Николай Ефимович

- Фаворский, Владимир Андреевич

- Френц, Рудольф Рудольфович

Скульптура

- Мухина, Вера Игнатьевна

- Томский, Николай Васильевич

- Вучетич, Евгений Викторович

- Конёнков, Сергей Тимофеевич[8]

См.

также

также- АХРР

- Музей социалистического искусства

- Сталинская архитектура

- Суровый стиль

- Рабочий и колхозница

Библиография

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП — Принт, 2007. — 450 с. — ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.[неавторитетный источник? 465 дней]

- Lin Jung-hua. Post-Soviet Aestheticians Rethinking Russianization and Chinization of Marxizm//Russian Language and Literature Studies. Serial № 33. Beijing, Capital Normal University, 2011, № 3. Р.46-53.[неавторитетный источник? 433 дня]

Примечания

- ↑ А. Барков. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

- ↑ М. Горький. О литературе. М., 1935, с. 390.

- ↑ БСЭ. 1-е издание, Т. 52, 1947, стр. 239.

- ↑ Казак В. Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917. — М.: РИК «Культура», 1996.

— 492 с. — 5000 экз. — ISBN 5-8334-0019-8. — С. 400.

— 492 с. — 5000 экз. — ISBN 5-8334-0019-8. — С. 400. - ↑ История русского и советского искусства. Под ред. Д. В. Сарабьянова. Высшая школа, 1979. С. 322

- ↑ Абрам Терц (А. Синявский). Что такое социалистический реализм. 1957 год.

- ↑ Детская энциклопедия (советская), т. 11. М., «Просвещение», 1968

- ↑ Социалистический реализм — статья из Большой советской энциклопедии

Ссылки

- А. В. Луначарский. «Социалистический реализм» — Доклад на 2-м пленуме Оргкомитета Союза писателей СССР 12 февраля 1933 года. «Советский театр», 1933, № 2 — 3

- Георг Лукач. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ СЕГОДНЯ

- Катерина Кларк. Роль социалистического реализма в советской культуре. Анализ условного советского романа. Основополагающая фабула. Сталинский миф о большой семье.

- В Краткой литературной энциклопедии 1960-х/70-х годов: т.7, М., 1972, стлб. 92-101

Соцреализм • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

Измените, пожалуйста, настройки браузера.

Материалы

Action Art: Performances, Actions, Happenings

Objects, Installations and Ready-Mades

Conceptualism and Sots Art

The Thaw and the 1960s. The Birth of the Underground

Socialist Realism

Artistic Life in the Soviet Union after the October Revolution of 1917

Russian Avant-Garde

Russian Modern

Акции, перформансы, хеппенинги

Искусство действия от футуристов до Павленского

Объекты, инсталляции, реди-мейды

Почему искусством стали кучи мусора и меховые чашки

Концептуализм и соц‑арт

Всё про Илью Кабакова, Эрика Булатова и Комара с Меламидом

Оттепель и шестидесятые: рождение андеграунда

Как Хрущев дал жизнь неофициальному искусству

Соцреализм

Какой стиль живописи создал Сталин

Искусство после революции: художник и власть

Как и когда появилось новое советское искусство

Русский авангард

Что придумали Малевич, Кандинский, Татлин и «бубновые валеты»

Русский модерн

Как Дягилев, Бенуа и Бакст изменили русскую действительность

От Дейнеки до картины «Опять двойка»: какой стиль живописи создал Сталин

Автор Галина Ельшевская

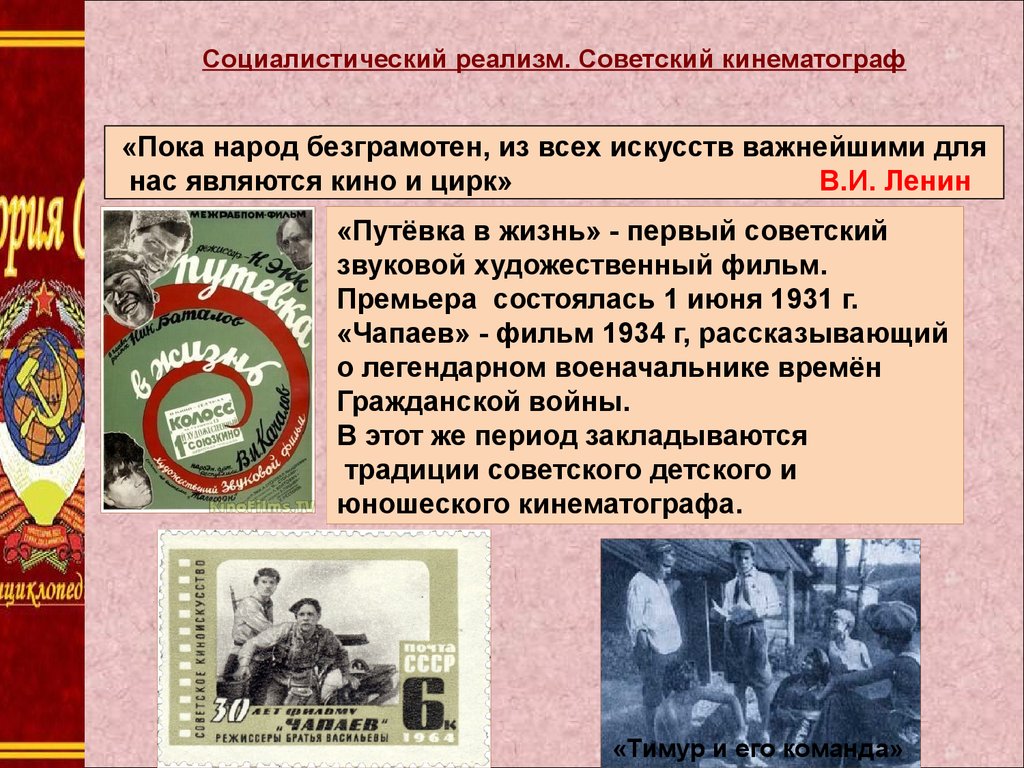

Фильм «Цирк» режиссера Григория Александрова заканчивается так: демонстрация, люди в белых одеждах с сияющими лицами шествуют под песню «Широка страна моя родная». Этот кадр через год после выхода фильма, в 1937-м, будет буквально повторен в монументальном панно Александра Дейнеки «Стахановцы» — разве что вместо чернокожего ребенка, который сидит на плече одного из демонстрантов, здесь на плечо стахановки посадят белого. А потом та же композиция будет использована в гигантском полотне «Знатные люди Страны Советов», написанном бригадой художников под руководством Василия Ефанова: это коллективный портрет, где представлены вместе герои труда, полярники, летчики, акыны и артисты. Такой жанр апофеоза — и он более всего дает зрительное представление о стиле, который практически монопольно господствовал в советском искусстве более двух десятилетий. Соцреализм, или, как назвал его критик Борис Гройс, «стиль Сталин».

Соцреализм, или, как назвал его критик Борис Гройс, «стиль Сталин».

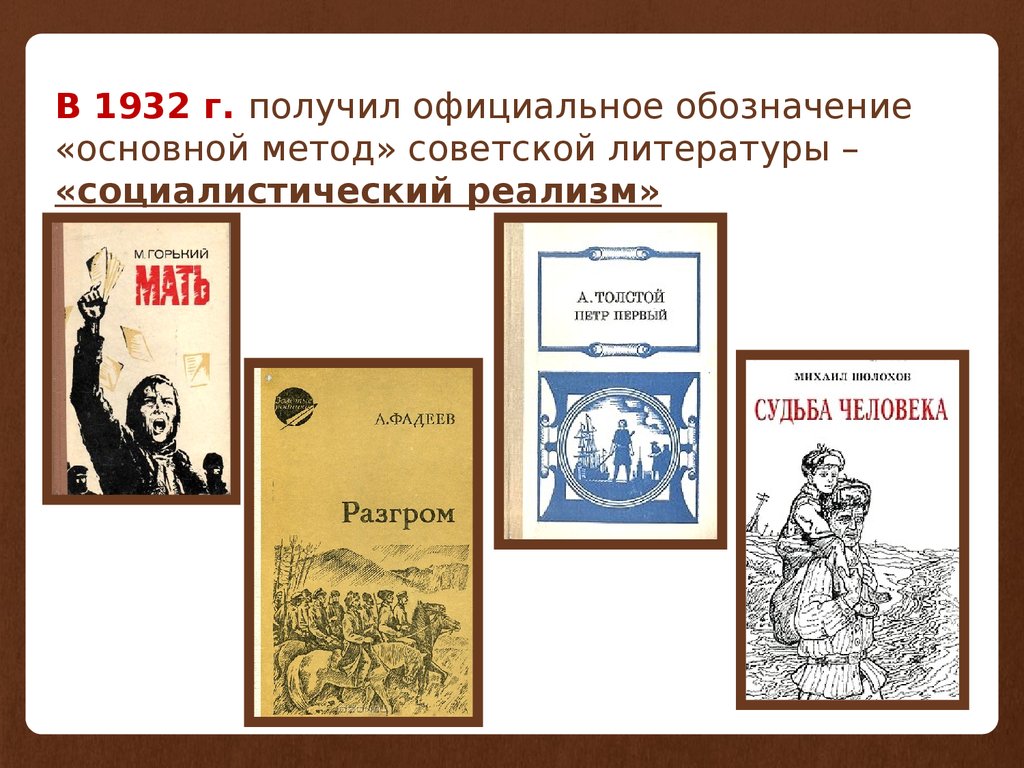

Социалистический реализм сделался официальным термином в 1934 году, после того как Горький употребил это словосочетание на Первом съезде советских писателей (до этого были случайные употребления). Потом оно попало в устав Союза писателей, но объяснено было совсем невнятно и очень трескуче: про идейное воспитание человека в духе социализма, про изображение действительности в ее революционном развитии. Вот этот вектор — устремленность в будущее, революционное развитие — мог быть как-то еще применен к литературе, потому что литература — временно́е искусство, в ней есть сюжетная последовательность и возможна эволюция героев. А как применить это к изобразительному искусству — непонятно. Тем не менее термин распространился на весь спектр культуры и стал обязательным для всего.

Главным заказчиком, адресатом и потребителем искусства соцреализма было государство. Оно рассматривало культуру как средство агитации и пропаганды. Соответственно, канон соцреализма вменял в обязанность советскому художнику и писателю изображать ровно то, что государство хочет видеть. Это касалось не только тематики, но и формы, способа изображения. Конечно, прямого заказа могло и не быть, художники творили как бы по зову сердца, но над ними существовала некая принимающая инстанция, и она решала, быть ли, например, картине на выставке и заслуживает ли автор поощрения или совсем наоборот. Такая властная вертикаль в вопросе о закупках, заказах и прочих способах поощрения творческой деятельности. Роль этой принимающей инстанции часто играли критики. Притом что никаких нормативных поэтик и сводов правил в соцреалистическом искусстве не было, критика хорошо ловила и транслировала верховные идеологические флюиды. По тону эта критика могла быть глумливой, уничтожающей, репрессивной. Она вершила суд и утверждала приговор.

Оно рассматривало культуру как средство агитации и пропаганды. Соответственно, канон соцреализма вменял в обязанность советскому художнику и писателю изображать ровно то, что государство хочет видеть. Это касалось не только тематики, но и формы, способа изображения. Конечно, прямого заказа могло и не быть, художники творили как бы по зову сердца, но над ними существовала некая принимающая инстанция, и она решала, быть ли, например, картине на выставке и заслуживает ли автор поощрения или совсем наоборот. Такая властная вертикаль в вопросе о закупках, заказах и прочих способах поощрения творческой деятельности. Роль этой принимающей инстанции часто играли критики. Притом что никаких нормативных поэтик и сводов правил в соцреалистическом искусстве не было, критика хорошо ловила и транслировала верховные идеологические флюиды. По тону эта критика могла быть глумливой, уничтожающей, репрессивной. Она вершила суд и утверждала приговор.

Система госзаказа складывалась еще в двадцатые годы, и тогда главными наемными художниками были участники АХРРа — Ассоциации художников революционной России. Необходимость выполнять соцзаказ была записана в их декларации, а заказчиками были государственные органы: Реввоенсовет, Красная армия и так далее. Но тогда это заказное искусство существовало в разнообразном поле, среди множества совершенно других инициатив. Были сообщества совсем иного толка — авангардистские и не вполне авангардистские: все они конкурировали за право быть главным искусством современности. АХРР в этой борьбе победил, потому что его эстетика отвечала и вкусам власти, и массовому вкусу. Живопись, которая просто иллюстрирует и протоколирует сюжеты действительности, всем понятна. И естественно, что после принудительного роспуска всех художественных группировок в 1932 году именно эта эстетика сделалась основой социалистического реализма — обязательного к исполнению.

Необходимость выполнять соцзаказ была записана в их декларации, а заказчиками были государственные органы: Реввоенсовет, Красная армия и так далее. Но тогда это заказное искусство существовало в разнообразном поле, среди множества совершенно других инициатив. Были сообщества совсем иного толка — авангардистские и не вполне авангардистские: все они конкурировали за право быть главным искусством современности. АХРР в этой борьбе победил, потому что его эстетика отвечала и вкусам власти, и массовому вкусу. Живопись, которая просто иллюстрирует и протоколирует сюжеты действительности, всем понятна. И естественно, что после принудительного роспуска всех художественных группировок в 1932 году именно эта эстетика сделалась основой социалистического реализма — обязательного к исполнению.

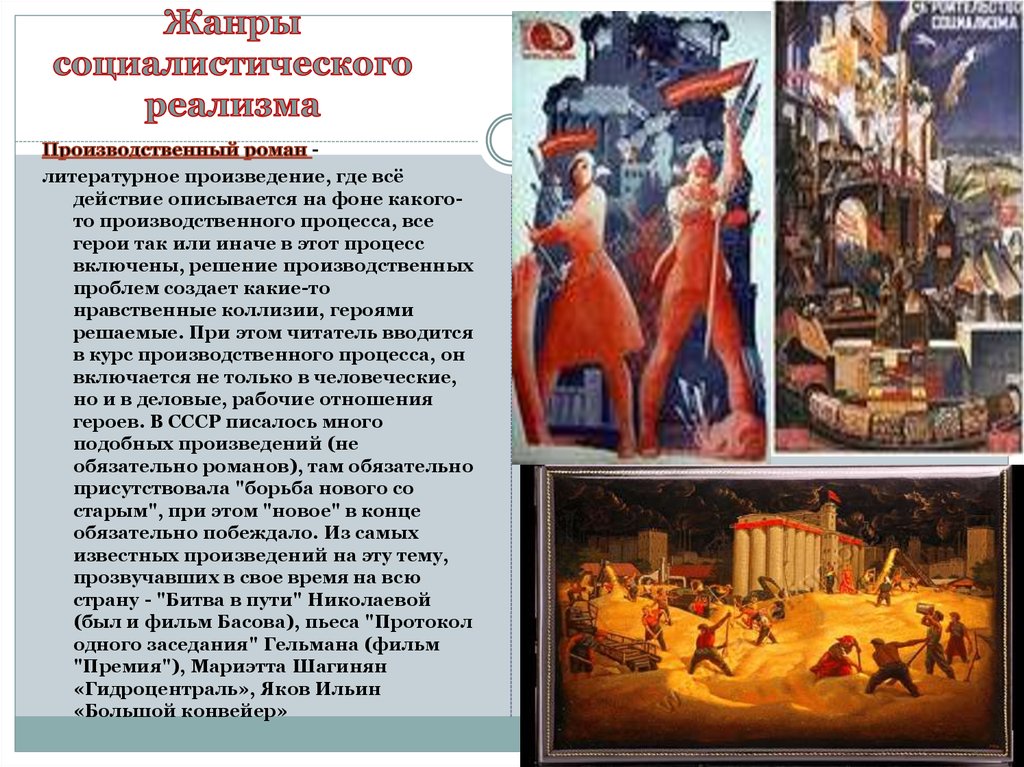

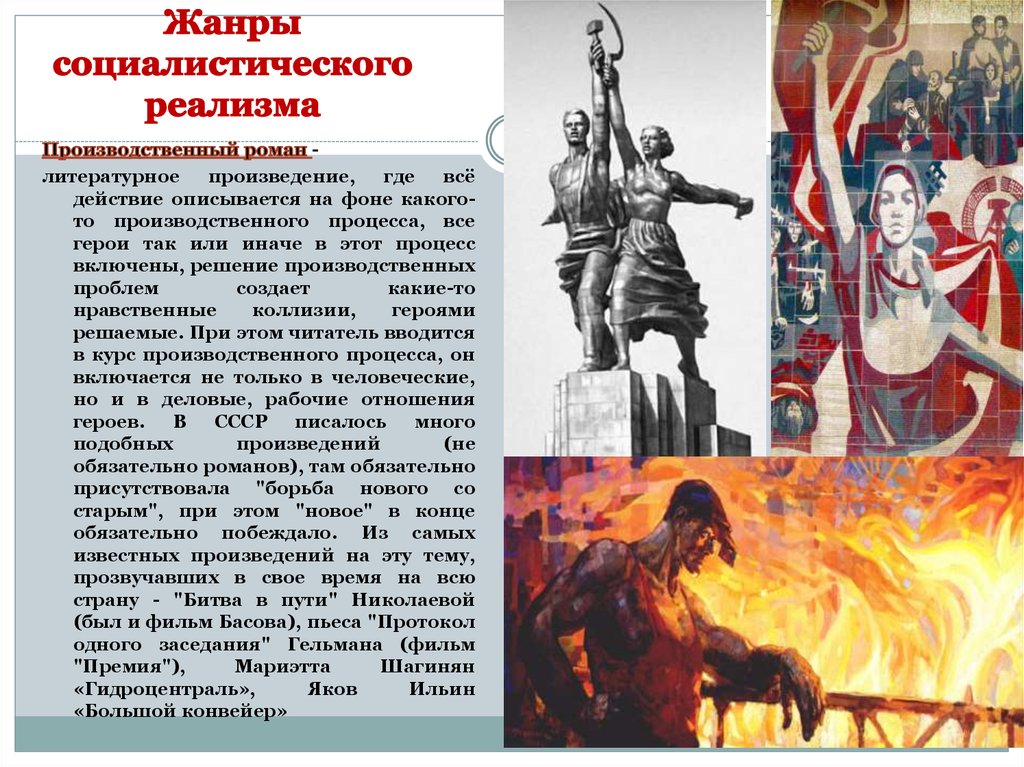

В соцреализме жестко выстроена иерархия живописных жанров. На ее вершине — так называемая тематическая картина. Это изобразительный рассказ с правильно расставленными акцентами. Сюжет имеет отношение к современности — а если не к современности, то к тем ситуациям прошлого, которые нам эту прекрасную современность обещают. Как и было сказано в определении соцреализма: действительность в ее революционном развитии.

Как и было сказано в определении соцреализма: действительность в ее революционном развитии.

В такой картине часто присутствует конфликт сил — но какая из сил правая, демонстрируется недвусмысленно. Например, в картине Бориса Иогансона «На старом уральском заводе» фигура рабочего находится на свету, а фигура эксплуататора-фабриканта погружена в тень; к тому же художник наградил его отталкивающей внешностью. В его же картине «Допрос коммунистов» мы видим только затылок белого офицера, ведущего допрос, — затылок жирный и складчатый.

1 / 2

Борис Иогансон. На старом уральском заводе. 1937 годФотография РИА «Новости», Государственная Третьяковская галерея

2 / 2

Борис Иогансон. Допрос коммунистов. 1933 годФотография РИА «Новости», Государственная Третьяковская галерея

Тематические картины с историко-революционным содержанием смыкались с картинами батальными и собственно историческими. Исторические пошли главным образом после войны, и они по жанру близки к уже описанным картинам-апофеозам — такая оперная эстетика. Например, в картине Александра Бубнова «Утро на Куликовом поле», где русское войско ждет начала битвы с татаро-монголами. Апофеозы создавались и на условно современном материале — таковы два «Колхозных праздника» 1937 года, Сергея Герасимова и Аркадия Пластова: торжествующее изобилие в духе более позднего фильма «Кубанские казаки». Вообще, искусство соцреализма любит изобилие — всего должно быть много, потому что изобилие — это радость, полнота и исполнение чаяний.

Например, в картине Александра Бубнова «Утро на Куликовом поле», где русское войско ждет начала битвы с татаро-монголами. Апофеозы создавались и на условно современном материале — таковы два «Колхозных праздника» 1937 года, Сергея Герасимова и Аркадия Пластова: торжествующее изобилие в духе более позднего фильма «Кубанские казаки». Вообще, искусство соцреализма любит изобилие — всего должно быть много, потому что изобилие — это радость, полнота и исполнение чаяний.

1 / 2

Александр Бубнов. Утро на Куликовом поле. 1943–1947 годы Государственная Третьяковская галерея

2 / 2

Сергей Герасимов. Колхозный праздник. 1937 год Фотография Э. Когана / РИА «Новости»; Государственная Третьяковская галерея

В соцреалистических пейзажах тоже важен масштаб. Очень часто это панорамы «русского раздолья» — как бы образ всей страны в конкретном ландшафте. Картина Федора Шурпина «Утро нашей Родины» — яркий пример такого пейзажа. Правда, здесь пейзаж — только фон для фигуры Сталина, но и в других подобных панорамах Сталин как бы незримо присутствует. И важно, что пейзажные композиции горизонтально ориентированы — не устремленная вертикаль, не динамически активная диагональ, а горизонтальная статика. Это мир неизменный, уже свершившийся.

Правда, здесь пейзаж — только фон для фигуры Сталина, но и в других подобных панорамах Сталин как бы незримо присутствует. И важно, что пейзажные композиции горизонтально ориентированы — не устремленная вертикаль, не динамически активная диагональ, а горизонтальная статика. Это мир неизменный, уже свершившийся.

С другой стороны, очень популярны гиперболизированные индустриальные пейзажи — стройки-гиганты, например. Родина строит Магнитку, Днепрогэс, заводы, фабрики, электростанции и так далее. Гигантизм, пафос количества — это тоже очень важная черта соцреализма. Она не формулируется напрямую, но проявляется не только на уровне темы, но и в том, как все нарисовано: изобразительная ткань заметно тяжелеет и уплотняется.

Между прочим, в живописании индустриальных гигантов очень преуспевают бывшие «бубновые валеты», например Лентулов. Свойственная их живописи материальность оказалась очень кстати в новой ситуации.

И в портретах этот материальный напор очень ощутим, особенно в женских. Уже не только на уровне живописной фактуры, но даже в антураже. Такая тканевая тяжесть — бархат, плюш, меха, и все по ощущению слегка траченое, с антикварным оттенком. Таков, например, у Иогансона портрет актрисы Зеркаловой; у Ильи Машкова есть такие портреты — вполне салонные.

Борис Иогансон. Портрет заслуженной артистки РСФСР Дарьи Зеркаловой. 1947 годФотография Абрама Штеренберга / РИА «Новости»; Государственная Третьяковская галереяА в целом портреты почти в просветительском духе рассматриваются как способ восславить выдающихся людей, которые своим трудом заслужили право на портретирование. Иногда эти труды представлены прямо в тексте портрета: вот академик Павлов напряженно размышляет у себя в лаборатории на фоне биостанций, вот хирург Юдин делает операцию, вот скульптор Вера Мухина лепит статуэтку Борея. Все это портреты, созданные Михаилом Нестеровым. В 80–90-е годы XIX века он был создателем собственного жанра монастырских идиллий, потом надолго замолчал, а в 1930-е годы вдруг оказался главным советским портретистом. И учителем Павла Корина, чьи портреты Горького, актера Леонидова или маршала Жукова по монументальному строю уже напоминают памятники.

В 80–90-е годы XIX века он был создателем собственного жанра монастырских идиллий, потом надолго замолчал, а в 1930-е годы вдруг оказался главным советским портретистом. И учителем Павла Корина, чьи портреты Горького, актера Леонидова или маршала Жукова по монументальному строю уже напоминают памятники.

1 / 2

Михаил Нестеров. Портрет скульптора Веры Мухиной. 1940 годФотография Алексея Бушкина / РИА «Новости»; Государственная Третьяковская галерея

2 / 2

Михаил Нестеров. Портрет хирурга Сергея Юдина. 1935 годФотография Олега Игнатовича / РИА «Новости»; Государственная Третьяковская галерея

Монументальность распространяется даже на натюрморты. И называются они, например у того же Машкова, эпически — «Снедь московская» или «Советские хлебы». Бывшие «бубновые валеты» вообще первые по части предметного богатства. Например, в 1941 году Петр Кончаловский пишет картину «Алексей Николаевич Толстой в гостях у художника» — и перед писателем окорок, ломтики красной рыбы, запеченная птица, огурцы, помидоры, лимон, рюмки для разных напитков… Но тенденция к монументализации — общая. Приветствуется все тяжелое, солидное. У Дейнеки спортивные тела его персонажей грузнеют, набирают вес. У Александра Самохвалова в серии «Метростроевки» и у других мастеров из бывшего объединения «Круг художников» появляется мотив «большой фигуры» — такие женские божества, олицетворяющие земную мощь и силу созидания. И сама живопись становится грузной, густой. Но густой — в меру.

Приветствуется все тяжелое, солидное. У Дейнеки спортивные тела его персонажей грузнеют, набирают вес. У Александра Самохвалова в серии «Метростроевки» и у других мастеров из бывшего объединения «Круг художников» появляется мотив «большой фигуры» — такие женские божества, олицетворяющие земную мощь и силу созидания. И сама живопись становится грузной, густой. Но густой — в меру.

Потому что умеренность — это тоже важная примета стиля. С одной стороны, должен быть заметен кистевой мазок — знак того, что художник трудился. Если фактура заглажена, то работа автора не видна — а она должна быть видна. И, скажем, у того же Дейнеки, который прежде оперировал сплошными цветовыми плоскостями, теперь поверхность картины делается рельефнее. С другой стороны, лишняя маэстрия тоже не поощряется — это нескромно, это выпячивание себя. Слово «выпячивание» очень грозно звучит в 1930-е годы, когда ведется кампания борьбы с формализмом — и в живописи, и в детской книге, и в музыке, и вообще везде. Это как бы борьба с неправильными влияниями, но на самом деле это борьба вообще с любой манерой, с любыми приемами. Ведь прием ставит под сомнение искренность художника, а искренность — это абсолютное слияние с предметом изображения. Искренность не подразумевает никакого посредничества, а прием, влияние — это посредничество и есть.

Слово «выпячивание» очень грозно звучит в 1930-е годы, когда ведется кампания борьбы с формализмом — и в живописи, и в детской книге, и в музыке, и вообще везде. Это как бы борьба с неправильными влияниями, но на самом деле это борьба вообще с любой манерой, с любыми приемами. Ведь прием ставит под сомнение искренность художника, а искренность — это абсолютное слияние с предметом изображения. Искренность не подразумевает никакого посредничества, а прием, влияние — это посредничество и есть.

Тем не менее для разных задач существуют разные методы. Например, для лирических сюжетов вполне годится некий бескрасочный, «дождливый» импрессионизм. Он проявился не только в жанрах Юрия Пименова — в его картине «Новая Москва», где девушка едет в открытом авто по центру столицы, преображенной новыми стройками, или в поздних «Новых кварталах» — серии про строительство окраинных микрорайонов. Но и, скажем, в огромном полотне Александра Герасимова «Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в Кремле» (народное название — «Два вождя после дождя»). Атмосфера дождя обозначает человеческую теплоту, открытость друг другу. Конечно, такого импрессионистского языка не может быть в изображении парадов и торжеств — там все по-прежнему предельно строго, академично.

Атмосфера дождя обозначает человеческую теплоту, открытость друг другу. Конечно, такого импрессионистского языка не может быть в изображении парадов и торжеств — там все по-прежнему предельно строго, академично.

1 / 2

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937 год Фотография А. Сайкова / РИА «Новости»; Государственная Третьяковская галерея

2 / 2

Александр Герасимов. Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в Кремле. 1938 годФотография Виктора Великжанина / Фотохроника ТАСС; Государственная Третьяковская галерея

Уже говорилось о том, что у социалистического реализма есть футуристический вектор — устремленность в будущее, к итогу революционного развития. А поскольку победа социализма неизбежна, то признаки свершившегося будущего присутствуют и в настоящем. Получается, что в соцреализме время схлопывается. Настоящее — это уже будущее, причем такое, за которым никакого следующего будущего не будет. История достигла своего высшего пика и остановилась. Дейнековские стахановцы в белых одеждах уже не люди — они небожители. И они смотрят даже не на нас, а куда-то в вечность — которая уже здесь, уже с нами.

Дейнековские стахановцы в белых одеждах уже не люди — они небожители. И они смотрят даже не на нас, а куда-то в вечность — которая уже здесь, уже с нами.

Где-то примерно в 1936–1938 годах это получает свой окончательный вид. Здесь высшая точка соцреализма — и обязательным героем становится Сталин. Его появление на картинах Ефанова, или Сварога, или кого угодно выглядит чудом — и это библейский мотив чудесного явления, традиционно связанный, естественно, с совершенно иными героями. Но так работает память жанра. В этот момент соцреализм действительно становится большим стилем, стилем тоталитарной утопии — только это утопия сбывшаяся. А раз эта утопия сбывшаяся, то происходит застывание стиля — монументальная академизация.

А всякое другое искусство, которое основывалось на другом понимании пластических ценностей, оказывается искусством забытым, «подшкафным», невидимым. Конечно, у художников были какие-то пазухи, в которых можно было существовать, где сохранялись и воспроизводились культурные навыки. Например, в 1935 году при Академии архитектуры основывается Мастерская монументальной живописи, которую ведут художники старой выучки — Владимир Фаворский, Лев Бруни, Константин Истомин, Сергей Романович, Николай Чернышев. Но все подобные оазисы существуют недолго.

Например, в 1935 году при Академии архитектуры основывается Мастерская монументальной живописи, которую ведут художники старой выучки — Владимир Фаворский, Лев Бруни, Константин Истомин, Сергей Романович, Николай Чернышев. Но все подобные оазисы существуют недолго.

Здесь есть парадокс. Тоталитарное искусство в своих словесных декларациях обращено именно к человеку — слова «человек», «человечность» присутствуют во всех манифестах соцреализма этой поры. Но на самом деле соцреализм отчасти продолжает вот этот мессианский пафос авангарда с его мифотворческой патетикой, с его апологией результата, со стремлением переделать весь мир — а среди такого пафоса места отдельному человеку не остается. А «тихие» живописцы, которые деклараций не пишут, но в реальности как раз стоят на защите индивидуального, мелкого, человеческого, — они обречены на невидимое существование. И именно в этом «подшкафном» искусстве человечность и продолжает жить.

Поздний соцреализм 1950-х попытается ее присвоить. Сталина — цементирующей фигуры стиля — уже нет в живых; его бывшие подчиненные пребывают в растерянности — словом, кончилась эпоха. И в 1950–60-е годы соцреализм хочет быть соцреализмом с человеческим лицом. Были какие-то предвестия и чуть раньше — например, картины Аркадия Пластова на деревенские темы, и особенно его картина «Фашист пролетел» про бессмысленно убитого мальчика-пастуха.

Сталина — цементирующей фигуры стиля — уже нет в живых; его бывшие подчиненные пребывают в растерянности — словом, кончилась эпоха. И в 1950–60-е годы соцреализм хочет быть соцреализмом с человеческим лицом. Были какие-то предвестия и чуть раньше — например, картины Аркадия Пластова на деревенские темы, и особенно его картина «Фашист пролетел» про бессмысленно убитого мальчика-пастуха.

Но самое показательное — это картины Федора Решетникова «Прибыл на каникулы», где юный суворовец у новогодней елки отдает честь деду, и «Опять двойка» — про нерадивого школьника (кстати, на стене комнаты в картине «Опять двойка» висит репродукция картины «Прибыл на каникулы» — очень трогательная деталь). Это все еще соцреализм, это внятный и подробный рассказ — но мысль государственная, которая была в основе всех рассказов раньше, перевоплощается в мысль семейную, и меняется интонация. Соцреализм становится более камерным, теперь он про жизнь простых людей. Сюда же относятся поздние жанры Пименова, сюда же относится творчество Александра Лактионова. Его самая известная картина «Письмо с фронта», которая разошлась во множестве открыток, — одна из главных советских картин. Здесь и назидательность, и дидактичность, и сентиментальность — это такой соцреалистический мещанский стиль.

Соцреализм становится более камерным, теперь он про жизнь простых людей. Сюда же относятся поздние жанры Пименова, сюда же относится творчество Александра Лактионова. Его самая известная картина «Письмо с фронта», которая разошлась во множестве открыток, — одна из главных советских картин. Здесь и назидательность, и дидактичность, и сентиментальность — это такой соцреалистический мещанский стиль.

1 / 3

Федор Решетников. Прибыл на каникулы. 1948 год Фотография РИА «Новости», Государственная Третьяковская галерея

2 / 3

Федор Решетников. Опять двойка. 1952 годГосударственная Третьяковская галерея

3 / 3

Александр Лактионов. Письмо с фронта. 1947 год Фотография РИА «Новости», Государственная Третьяковская галерея

И это — лебединая песня соцреализма. Как большой стиль он доживет до конца Советского Союза — и даже переживет его, но это уже будет не жизнь, а существование. В 1960-е годы тоталитарную утопию потеснят новые стили и новые художники, художники андеграунда, которые отчасти пересмотрят сам вопрос о том, что такое искусство.

Что еще почитать про соцреализм:

Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.

Паперный В. Культура Два. М., 1996.

Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. М., 2010.

Хмельницкий Д. Зодчий Сталин. М., 2007.

Ликбез № 1

Русское искусство XX века

Лекция 4 из 8

Ликбез № 1

Русское искусство XX века

Игра!От и до: расставьте события «Войны и мира» в правильном порядке

Что было раньше — первый бал Наташи или свадьба Пьера с Элен? Когда умерла маленькая княгиня? Как развивались отношения Николая и Марьи? Проверьте, насколько хорошо вы помните самый длинный роман Толстого! В конце игры вас ждет награда

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2023. Все права защищены

Что такое соцреализм? Определение и литературные примеры

Движение, несмотря на то, что его классифицировали как «реализм», включало в себя многие черты, которые были идеализированы. То есть изменились аспекты повседневной жизни, чтобы соответствовать определенной точке зрения, в данном случае — точке зрения Советского Союза. Но движение не ограничивалось территорией современной России. Авторы со всего мира вдохновлялись коммунистическими ценностями и включали эти элементы в свои произведения.

Исследуйте соцреализм

- 1 Определение социалистического реализма

- 2 Характеристики социалистического реализма

- 3 Примеры социалистического реализма

- 4 FAQS

- 5 Связанные литературные термины

- 6 Другие ресурсы

Социалистический реализм. в 1920-х годах и продолжалось до конца 1960-х годов до официального распада Советского Союза в 1991 году. Это отличный пример ограничительного движения в искусстве. Она длилась годами и ограничивала художников, живших при советской власти, определенными сюжетами и мнениями.

в 1920-х годах и продолжалось до конца 1960-х годов до официального распада Советского Союза в 1991 году. Это отличный пример ограничительного движения в искусстве. Она длилась годами и ограничивала художников, живших при советской власти, определенными сюжетами и мнениями.

Обычно путают «социальный» и «социалистический» реализм. Первый относится к искусству и литературе, которые изображают предметы, имеющие социальное значение, обычно реальные условия повседневной жизни работающих людей. Социалистический реализм был самым важным одобренным видом искусства в Советском Союзе. Это означало, что все, что написал автор или создал художник, находилось во власти государства. Средства к существованию и жизнь человека зависели от его готовности привести свою творческую продукцию в соответствие с представлением правительства о том, что такое настоящее искусство.

Характеристики соцреализма

- Соцреализм изображал коммунистические ценности.

- Часто изображаются трудолюбивые импровизированные мужчины и женщины.

- Ориентирован на труд и экономику.

- В искусстве социалистический реализм был вдохновлен классической скульптурой.

- Фигуры в изобразительном искусстве были сильно идеализированы.

Примеры социалистического реализма

Пелле, Завоеватель Мартин Андерсен НексёМартин Андерсен Нексё был датским писателем, который обычно ассоциируется с социалистическим реализмом. Он наиболее известен своим романом Пелле Эорбререн, или Пелле, Завоеватель , опубликованный в четырех томах между 1906 и 1910 годами. Этот роман является прекрасным примером книги, которая не была написана в пределах Советского Союза, но соответствовала многим характеристикам, связанным с с работой то было. Он был переведен на английский между 1913 и 1916 годами. Вот цитата из английского перевода, выполненного Джесси Мьюир и Бернардом Миаллом:

Это было на рассвете первого мая 1877 года. по серому следу, который тяжело лежал на воде.

Кое-где в нем было движение; Казалось, он вот-вот поднимется, но снова сомкнулся, оставив только полосу берега с двумя старыми лодками, лежащими килем наверху.

Роман повествует о молодом датчанине Пелле, который иммигрирует в Копенгаген, где становится лидером рабочего движения. Роман основан на многих личных переживаниях автора.

Мать Максима ГорькогоЭтот известный роман в стиле социалистического реализма был опубликован в 1906 году. Он считается первым романом этого направления и обычно упоминается как оказавший влияние на последующих авторов. Интересно, что Горький также написал важную брошюру, определяющую советское искусство, под названием «9».0042 О соцреализме. Горький был пятикратным номинантом на Нобелевскую премию по литературе. Среди других его известных работ — « На дне», «Песнь буревестника», «» и « «Мое детство». Вот цитата из Мать :

Каждый день фабричный гудок издавал свои пронзительные, ревущие, дрожащие звуки в прокопченную и сальную атмосферу рабочего предместья; и, повинуясь зову силы пара, люди высыпали из серых домиков на улицу.

Знаменитый Горький написал Мать во время поездки в Соединенные Штаты в 1906 году. Ученые отмечают, что он написал это, чтобы возвысить своих соотечественников, недавно потерпевших поражение в первой российской революции. Он считал, что революционеров преследовали настроения пораженчества. Роман основан на Анне Заломовой, работающей женщине, пережившей нищету и голод.

Дорога на Голгофу Алексей НиколаевичДорога на Голгофу — трилогия романов, написанных Алексеем Николаевичем в период с 1918 по 1941 год. В ней прослеживается судьба россиян во время революции 1917 года и позже. История начинается в 1914 году в Санкт-Петербурге и следует за двумя сестрами. Николаевичу была присуждена Сталинская премия за его трилогию, в которую входила денежная сумма (которую он перечислил в Фонд обороны).

Часто задаваемые вопросы

Каковы основные концепции социалистического реализма?

Центральная концепция советского реализма — продвижение советских представлений об обществе, политике, экономике и многом другом. Писатели и художники изображали повседневную жизнь идеализированно, часто ложно.

Писатели и художники изображали повседневную жизнь идеализированно, часто ложно.

Почему Сталин любил соцреализм?

Сталину нравился социалистический реализм, потому что он считал, что искусство должно использоваться таким образом, чтобы способствовать его убеждениям. При этом положительному образу жизни и СССР способствовали убеждения его правительства.

Кто основал соцреализм?

Максима Горького обычно называют первым автором движения соцреализма. Он был назван «царствующим методом» советской литературы на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1919 г.34.

Почему важен социалистический реализм?

Это важно, потому что оно отражает способ мышления, который был очень популярен в период с начала 1920-х по 1960-е годы в Советском Союзе и за его пределами. Авторы и художники, создававшие работы в рамках этого движения, продвигали определенный политический, экономический и социальный взгляд на мир.

Родственные литературные термины

- Жанр: вид искусства, литературного произведения или музыкального произведения, определяемый содержанием, стилем или конкретной формой, которой он соответствует.

- Экспериментализм: часть модернизма и постмодернистской литературы. Писатели идут на риск, пробуют новые странные приемы и пытаются создать что-то, чего раньше никто не видел.

- Натурализм: литературный и художественный жанр девятнадцатого века, основное внимание в котором уделяется реалистичному изображению жизни и всех ее трудностей.

- Реализм: литературное течение, изображающее повседневную жизнь именно такой, какая она есть.

- Формализм: школа литературоведения и теории. Он больше связан со структурой текста, чем с каким-либо внешним влиянием на автора.

- Акмеизм: литературное течение, возникшее в начале 1910-х гг. в России. Движение также называют Гильдией поэтов.

Другие ресурсы

- Прочтите: «Пелле, завоеватель» Мартина Андерсена Nexø

- Прочтите: «Мать» Максима Горького

- Смотрите: Какой была жизнь в Советском Союзе

Социалистический реализм — Энциклопедия Нового Света

«Ленин в красной заре». Борис Владимирский.

Борис Владимирский.

Социалистический реализм — телеологически ориентированный стиль реалистического искусства, целью которого является продвижение целей социализма и коммунизма. Его не следует путать с социальным реализмом, видом искусства, реалистично изображающим предметы общественной важности, хотя и родственным. Первоначальная цель социалистического реализма заключалась в том, чтобы изобразить низшие классы общества, которые традиционно не были предметом литературы или искусства в целом.

Содержание

- 1 Социалистический реализм в Советском Союзе

- 2 Социалистический реализм в других государствах

- 3 Истоки соцреализма

- 4 Характеристика соцреализма

- 5 Известные произведения и художники соцреализма

- 6 Последствия соцреализма

- 7 Каталожные номера

- 8 Внешние ссылки

- 9 кредитов

То, что начиналось как попытка изобразить новый вид искусства, впоследствии стало культурной и художественной политикой Советского Союза, которой должны были соответствовать писатели и художники. Когда социалистический реализм стал государственной политикой, старая цензура Императорской России была заменена новой цензурой, поскольку искусство, не соответствующее требованиям государства, подавлялось, а художники, которые не подчинялись, заставляли замолчать.

Когда социалистический реализм стал государственной политикой, старая цензура Императорской России была заменена новой цензурой, поскольку искусство, не соответствующее требованиям государства, подавлялось, а художники, которые не подчинялись, заставляли замолчать.

Социалистический реализм в Советском Союзе

Социалистический реализм был официально утвержденным видом искусства в Советском Союзе почти 60 лет. Коммунистическая доктрина постановила, что все материальные блага и средства производства принадлежат обществу в целом. Это включало произведения искусства и средства производства искусства, которые также рассматривались как мощные инструменты пропаганды. Во время русской революции 1917 года большевики создали движение под названием Пролеткульт (Пролетарские культурно-просветительские организации), которое стремилось поставить все искусства на службу диктатуре пролетариата.

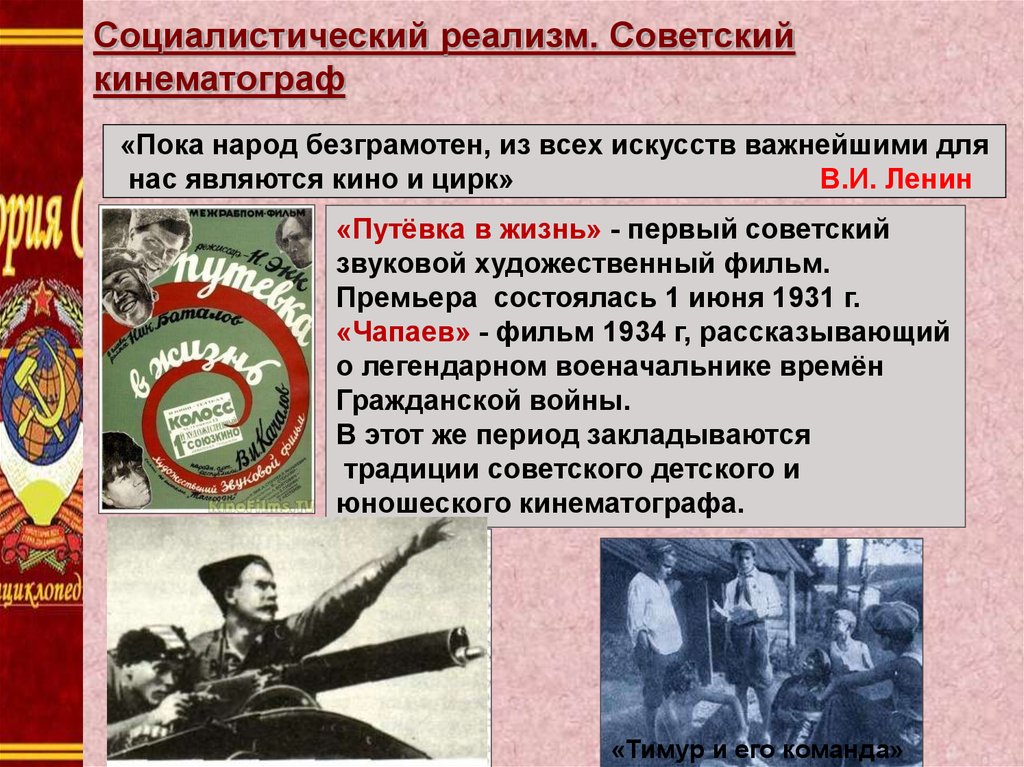

В первые годы существования Советского Союза русские и советские художники осваивали самые разные формы искусства под эгидой Пролеткульта. Революционная политика и радикальные нетрадиционные формы искусства рассматривались как дополняющие друг друга. В искусстве процветал конструктивизм. Конструктивизм начался с архитектуры и изобразительного искусства. Его главным практиком был Владимир Татлин. Он подчеркивал функциональность формы и эффективность производства. Его утилитарная этика распространилась на другие формы искусства, такие как поэзия и кино. Авангардный журнал Lef был связан с этой этикой. Важные критики, такие как Виктор Шкловский и Осип Брик, ставили практическое искусство выше воображения. Зарождающееся советское кино, в котором участвовали гении раннего кино Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов, увидело «возвышающий сознание» потенциал фильма. В дополнение к документальному фильму был снят шедевр Эйзенштейна «Броненосец Потемкин » о русской революции 1905 года. В поэзии часто восхвалялось нетрадиционное и авангардное.

Революционная политика и радикальные нетрадиционные формы искусства рассматривались как дополняющие друг друга. В искусстве процветал конструктивизм. Конструктивизм начался с архитектуры и изобразительного искусства. Его главным практиком был Владимир Татлин. Он подчеркивал функциональность формы и эффективность производства. Его утилитарная этика распространилась на другие формы искусства, такие как поэзия и кино. Авангардный журнал Lef был связан с этой этикой. Важные критики, такие как Виктор Шкловский и Осип Брик, ставили практическое искусство выше воображения. Зарождающееся советское кино, в котором участвовали гении раннего кино Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов, увидело «возвышающий сознание» потенциал фильма. В дополнение к документальному фильму был снят шедевр Эйзенштейна «Броненосец Потемкин » о русской революции 1905 года. В поэзии часто восхвалялось нетрадиционное и авангардное.

Отношения авангарда и нового советского государства быстро испортились. Элементы коммунистической партии критиковали новое экспериментальное искусство, отвергая современные стили, такие как импрессионизм и кубизм, под тем предлогом, что эти движения существовали до революции и, следовательно, были связаны с «декадентским буржуазным искусством». Таким образом, социалистический реализм был в некоторой степени реакцией на принятие этих новых стилей, которые считались «декадентскими», несмотря на тот факт, что сам реализм был формой искусства, которая также существовала задолго до прихода коммунистического государства. Конечно, природа реализма не в том, что он изображает то, что есть на самом деле. Это художественное движение, которое использовало описание материального мира для изображения индивидуального или социального характера. Понятие социалистического реализма всегда было чем-то вроде оксюморона, поскольку социалистические идеалы требовали изображения не того, что было, а того, каким общество должно стать. Для этого требовалось изобразить «реальность», которой на самом деле не существовало.

Элементы коммунистической партии критиковали новое экспериментальное искусство, отвергая современные стили, такие как импрессионизм и кубизм, под тем предлогом, что эти движения существовали до революции и, следовательно, были связаны с «декадентским буржуазным искусством». Таким образом, социалистический реализм был в некоторой степени реакцией на принятие этих новых стилей, которые считались «декадентскими», несмотря на тот факт, что сам реализм был формой искусства, которая также существовала задолго до прихода коммунистического государства. Конечно, природа реализма не в том, что он изображает то, что есть на самом деле. Это художественное движение, которое использовало описание материального мира для изображения индивидуального или социального характера. Понятие социалистического реализма всегда было чем-то вроде оксюморона, поскольку социалистические идеалы требовали изображения не того, что было, а того, каким общество должно стать. Для этого требовалось изобразить «реальность», которой на самом деле не существовало.

Портрет Сталина. Исаак Бродский

Социалистический реализм стал государственной политикой в 1932 году, когда Сталин издал указ «О реконструкции литературных и художественных организаций». Союз советских писателей был создан для контроля над авторской деятельностью, и новая политика была утверждена на съезде писателей-социалистов в 1934 году. Она беспощадно применялась во всех сферах художественной деятельности. Художников, отступивших от официальной линии, жестоко наказывали — многих отправляли в трудовые лагеря ГУЛАГа в Сибирь и другие места.

Ограничения были несколько ослаблены после смерти Сталина в 1953 году, но государство по-прежнему сдерживало личное художественное самовыражение. Это заставило многих художников отправиться в изгнание, например, Одесскую группу из одноименного города. Оставшиеся самостоятельно мыслящие художники продолжали испытывать враждебность государства. В 1974 году, например, выставку неофициального искусства в подмосковном поле разогнали, а произведения искусства уничтожили водометами и бульдозерами. Политика Михаила Горбачева гласность и перестройка способствовали взрыву интереса к альтернативным художественным стилям в конце 1980-х годов, но социалистический реализм оставался в силе в качестве официального государственного художественного стиля вплоть до 1991 года. И только после распада Советского Союза. что художники наконец освободились от государственной цензуры.

Политика Михаила Горбачева гласность и перестройка способствовали взрыву интереса к альтернативным художественным стилям в конце 1980-х годов, но социалистический реализм оставался в силе в качестве официального государственного художественного стиля вплоть до 1991 года. И только после распада Советского Союза. что художники наконец освободились от государственной цензуры.

Социалистический реализм в других странах

Дворец культуры и науки в Варшаве.

Советский Союз экспортировал социалистический реализм практически во все другие коммунистические страны, хотя степень его навязывания в других странах варьировалась от страны к стране. Он стал преобладающей формой искусства в коммунистическом мире почти на 50 лет.

Сегодня, вероятно, единственной страной, все еще строго придерживающейся этих эстетических принципов, является Северная Корея, где, особенно в изобразительном искусстве, принципы социалистического реализма продолжают функционировать в качестве основного средства пропагандистского выражения. Китайская Народная Республика иногда возвращается к социалистическому реализму для определенных целей, таких как идеализированные пропагандистские плакаты для продвижения китайской космической программы.

Китайская Народная Республика иногда возвращается к социалистическому реализму для определенных целей, таких как идеализированные пропагандистские плакаты для продвижения китайской космической программы.

Социалистический реализм не имел большого влияния в некоммунистическом мире, где он широко рассматривался как тоталитарное средство установления государственного контроля над художниками.

Истоки соцреализма

Политическая сторона соцреализма была в некотором отношении продолжением досоветской государственной политики. Цензура и попытки контролировать содержание искусства начались не при Советах, а были давней чертой русской жизни. Царское правительство также понимало потенциально разрушительный эффект искусства и требовало, чтобы все книги проходили цензуру. Из-за цензуры политических идей русские писатели и художники в имперской России девятнадцатого века использовали литературу для обсуждения политики, но им нужно было научиться избегать цензуры, излагая свои мысли, не излагая их так много слов. Однако от советских цензоров не так-то просто было уклониться.

Однако от советских цензоров не так-то просто было уклониться.

Социалистический реализм своими корнями уходит в неоклассицизм и традиции реализма в русской литературе XIX века, описывающие жизнь простых людей. Ее примером является эстетическая философия Максима Горького. Заметное влияние на него оказали работы передвижников («передвижников», движение русских реалистов конца девятнадцатого и начала двадцатого веков), Жака-Луи Давида и Ильи Ефимовича Репина.

Характеристика соцреализма

Соцреалистические аллегории вокруг Дворца культуры и науки в Варшаве.

Социалистический реализм считал, что успешное искусство изображает и прославляет борьбу пролетариата за социалистический прогресс. В Уставе Союза советских писателей 1934 г. говорилось, что социалистический реализм

— основной метод советской литературы и литературоведения. Она требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии.

При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны быть связаны с задачей идейного преобразования и воспитания трудящихся в духе социализма.

Его цель состояла в том, чтобы возвысить обычного рабочего, будь то фабричный или сельскохозяйственный, представляя его жизнь, работу и отдых достойными восхищения. Другими словами, его целью было просвещение людей в целях и значении коммунизма. Конечной целью было создание того, что Ленин называл «совершенно новым типом человека»: Homo sovieticus . Сталин называл практиков социалистического реализма «инженерами душ».

Нельзя упускать из виду аспект «реализма». Советское искусство имело некоторую преемственность к концу 19Мода века на изображение общественной жизни простого народа. Он был направлен на то, чтобы изобразить рабочего таким, каким он был на самом деле, несущим свои инструменты. В некотором смысле движение отражает курс американского и западного искусства, где повседневный человек стал предметом романа, пьесы, поэзии и искусства. Пролетариат был в центре коммунистических идеалов; следовательно, его жизнь была достойным предметом для изучения. Это был важный отход от аристократического искусства, созданного при русских царях предыдущих веков. Однако он отличался своей склонностью романтизировать свой предмет и изображать общество, которое он надеялся создать, как своего рода «реализм».

Пролетариат был в центре коммунистических идеалов; следовательно, его жизнь была достойным предметом для изучения. Это был важный отход от аристократического искусства, созданного при русских царях предыдущих веков. Однако он отличался своей склонностью романтизировать свой предмет и изображать общество, которое он надеялся создать, как своего рода «реализм».

Первый трактор Владимира Крихацкого.

По сравнению с эклектичным разнообразием западного искусства двадцатого века социалистический реализм часто приводил к довольно пресному и предсказуемому набору художественных продуктов (действительно, западные критики иронично охарактеризовали принципы социалистического реализма как «Девушка встречает трактор»). Художники изображали счастливых, мускулистых крестьян и рабочих заводов и колхозов; в сталинский период они также создали множество героических портретов диктатора, чтобы служить его культу личности. Популярными сюжетами были индустриальные и сельскохозяйственные пейзажи, прославляющие достижения советской экономики. От романистов ожидалось, что они будут создавать воодушевляющие истории в соответствии с марксистской доктриной диалектического материализма. Композиторы должны были создавать зажигательную, яркую музыку, отражающую жизнь и борьбу пролетариата.

От романистов ожидалось, что они будут создавать воодушевляющие истории в соответствии с марксистской доктриной диалектического материализма. Композиторы должны были создавать зажигательную, яркую музыку, отражающую жизнь и борьбу пролетариата.

Таким образом, социалистический реализм требовал строгого соблюдения партийной доктрины и часто подвергался критике как вредный для создания настоящего, ничем не ограниченного искусства или как не более чем средство цензуры художественного самовыражения. Чеслав Милош в предисловии к книге Синявского « О социалистическом реализме», описывает продукты социалистического реализма как «неполноценные», приписывая это обязательно исходя из ограниченного взгляда на реальность, разрешенного творческим художникам.

Не все марксисты признавали необходимость социалистического реализма. Ее становление в качестве государственной доктрины в XIX в.30-е годы имели больше отношения к внутренней политике коммунистической партии, чем к классическим марксистским императивам. Венгерский эссеист-марксист Георг Лукач раскритиковал жесткость социалистического реализма, предложив в качестве альтернативы свой собственный «критический реализм». Однако такие критические голоса были редкостью до 1980-х годов.

Венгерский эссеист-марксист Георг Лукач раскритиковал жесткость социалистического реализма, предложив в качестве альтернативы свой собственный «критический реализм». Однако такие критические голоса были редкостью до 1980-х годов.

Известные произведения и художники социалистического реализма

Роман Максима Горького, Мать, принято считать первым произведением социалистического реализма. Горький также был важным фактором быстрого подъема школы, и его брошюра О соцреализме, по существу излагает потребности советского искусства. Другие важные литературные произведения включают « Цемент » Федора Гладкова (1925) и двухтомный эпос Михаила Шолохова « И Тихий Дон » (1934) и «Дон течет домой, в море » (1940).

Несмотря на то, что многие художники социалистического реализма в настоящее время широко отвергаются как пропагандистский мусор, ряд художников смогли творчески использовать этот жанр. Художник Александр Дейнека представляет собой яркий пример экспрессионистских и патриотических сцен Второй мировой войны, колхозов и спорта. Юрия Пименова, Бориса Иогансона и Гели Корзева также называют «недооцененными мастерами реализма двадцатого века».

Юрия Пименова, Бориса Иогансона и Гели Корзева также называют «недооцененными мастерами реализма двадцатого века».

Последствия соцреализма

Рельеф с советского воинского кладбища в Варшаве, на котором рабочие приветствуют воинов-победителей.

Жесткие заветы и принуждение соцреализма неизбежно наносили большой ущерб свободе самовыражения советских художников. Работы многих художников и авторов подвергались цензуре, игнорировались или отвергались. Романист Михаил Булгаков, например, был вынужден тайно написать свой шедевр « Мастер и Маргарита, », несмотря на более ранние успехи, такие как Белая гвардия . Сергей Прокофьев оказался практически не в состоянии сочинять музыку в этот период.

Политическая доктрина социалистического реализма также лежала в основе всепроникающей цензуры коммунистических обществ. Помимо очевидных политических соображений, из-за которых такие произведения, как работы Джорджа Оруэлла, были запрещены, доступ к иностранному искусству и литературе также был ограничен по эстетическим соображениям. Так называемое «буржуазное искусство» и все формы экспериментализма и формализма осуждались как декадентские, дегенеративные и пессимистические, а потому в принципе антикоммунистические. Особенно резко осуждались произведения Джеймса Джойса. Чистый эффект заключался в том, что только в 19В 80-е годы широкая публика в коммунистических странах получила свободный доступ ко многим произведениям западного искусства и литературы.

Так называемое «буржуазное искусство» и все формы экспериментализма и формализма осуждались как декадентские, дегенеративные и пессимистические, а потому в принципе антикоммунистические. Особенно резко осуждались произведения Джеймса Джойса. Чистый эффект заключался в том, что только в 19В 80-е годы широкая публика в коммунистических странах получила свободный доступ ко многим произведениям западного искусства и литературы.

Ссылки

Ссылки ISBN поддерживают NWE за счет реферальных сборов

- Боун, Мэтью Каллерн. Искусство при Сталине . Паб Holmes & Meier, 1991. ISBN 978-0841912991

- Баун, Мэтью и Маттео Ланфранкони. Соцреализм: Великая советская живопись 1920-1970-х годов . Скира6, 2012. ISBN 978-8857213736 .

- Милош, Чеслав. Введение в О соцреализме .

- Синявский Андрей. Судебный процесс начинается и О социалистическом реализме . University of California Press, 1982. ISBN 0520046773.