Читать онлайн «Сбережение русского народа», Михаил Ломоносов – ЛитРес

© Ломоносов М.В., 2022

© ООО «Издательство Родина», 2022

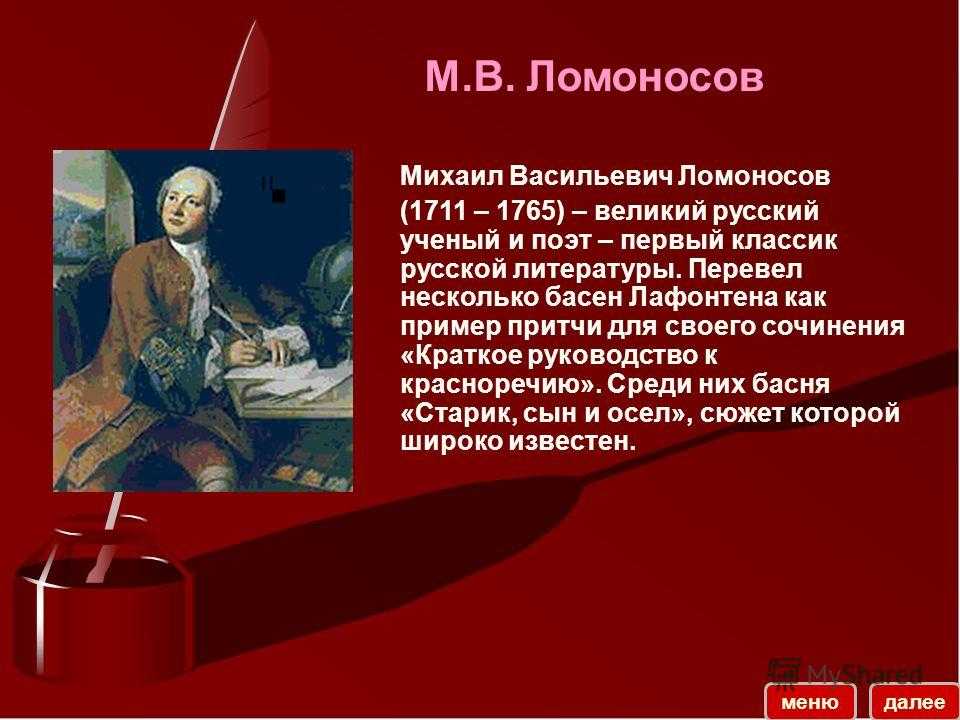

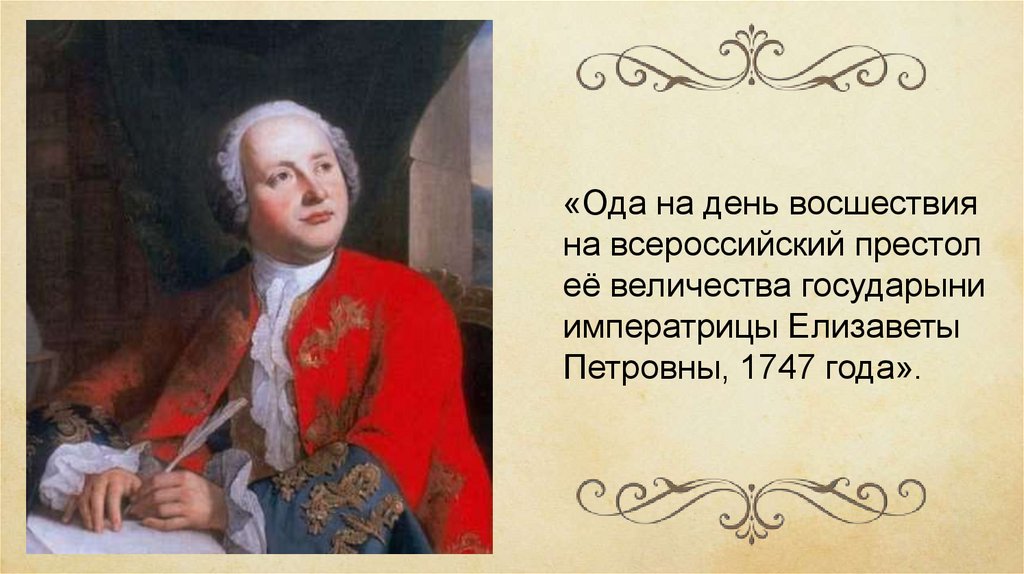

Холодным ноябрём 1711 года родился человек, который навсегда стал для нашей страны символом просвещения, русского пытливого ума и стремления к прогрессу – Михайло Васильевич Ломоносов.

Когда мы встречаем разнообразно талантливого человека, способного и к наукам, и к искусствам, на память приходят такие определения: «человек эпохи Ренессанса», «истинный представитель Возрождения». Но у нас есть более точная ассоциация – Михайло Васильевич Ломоносов, гениальный ученый, чья многогранность особенно поражает в нынешнюю эпоху, когда торжествуют потребительское отношение к жизни, культ комфорта и евростандартов. Современные устои подталкивают к узкой специализации и одновременно лелеют самовлюблённый дилетантизм… Ломоносов – личность необъятного ума, он по-хозяйски чувствовал себя и в точных, и в гуманитарных науках. Он, как никто другой, умел наслаждаться творчеством – в уединении, под бездной звёзд.

Но главной страстью Ломоносова была жажда просвещения – не для себя одного, но и для ближних. И Ломоносов был не только гениальным учёным, но и выдающимся популяризатором науки и нисколько не стеснялся такой роли. Это снобам пристало свысока поглядывать на пропагандистов и популяризаторов просвещения. Ломоносов понимал, что, если «врата учёности» открыты лишь для немногих, они ведут в тупик. Нельзя быть по-настоящему просвещённым в одиночку, только братство людей придаёт высокий смысл науке. Это – принцип Прометея. Лучшая часть русской культуры послепетровского периода была прометеевской. Прометеевским духом насквозь пропитана и советская цивилизация. Не случайно же Карл Маркс называл Прометея «самым благородным святым и мучеником в философском календаре».

Писать о нём легко и просто, но и неимоверно трудно. Он – один из столпов нашей культуры, науки, нашей цивилизации.

Ломоносов – неразгаданный гений. Его значение частенько подвергают сомнениям. Пожалуй, главная его ипостась – просветитель. А что может быть важнее? По крайней мере, в середине XVIII века, как и сегодня, Россия нуждалась в форсированном просвещении и помех на этом пути тогда было не меньше, чем сегодня.

Константин Рудаков. Портрет Михаила Ломоносова

Он – единственный в своем столетии – познал Россию от крестьянской избы до императорского дворца, от церковных сводов Славяно-греко-латинской академии до кабаков, от рыбацких хижин до академий и университетов, отечественных и европейских. Уникальная судьба – погуще любого приключенческого романа.

Детство Ломоносова представляет непочатый край работы для психологов. Его отец, Василий Дорофеевич, был удачливым промысловиком, рыболовом и охотником, имел собственное судно. Интерес к мореходству великий ученый сохранил с детства на всю жизнь. Они с отцом не раз ходили в Белое море, по слухам, достигали даже берегов Новой Земли. Рано проснулась в Михайле и пытливость к наукам. Он быстро превзошел знания своих первых учителей – дьячка местной церкви Семена Сабельникова и соседа Ивана Шубного (между прочим, отца знаменитого скульптора Федота Шубина).

Другой сосед – Христофор Дудин – познакомил его с первыми мирскими книгами – с «Грамматикой» Мелентия Смотрицкого и «Арифметикой» Леонтия Магницкого. Они показались ему чудом! Так бывает, когда талантливый человек находит призвание. «То были врата учёности моей», – так называл Ломоносов эти книги – немудреные, но первые. Но… Матери он лишился рано. Первая мачеха, которую отец быстро привел в дом, у Ломоносовых не задержалась, быстро умерла, а третья, женщина властная и сварливая, не одобряла «бессмысленных» книжных занятий Михайлы.

Позже Ломоносов напишет в грустную минуту:

Меня оставил мой отец

И мать еще в младенчестве;

Но восприял меня Творец

И дал жить в благоденстве.

На некоторое время он сблизился с раскольниками, искал правды в мистике, в аскетизме, в неистовой вере. Но критический ум взял свое. Его притягивали мирские науки, знания, литература.

В декабре 1730 года девятнадцатилетний Михайло оставил дом и с рыбным обозом двинулся в Москву. Его мечтой была московская Славяно-Греко-Латинская академия. Всё было против него. Туда принимали только детей дворянского и духовного звания, к тому же, Ломоносов был уже далеко не подростком, а выглядел и вовсе богатырем. Но он выдал себя за дворянского сына, нашел себе покровителей и быстро стал первым учеником. Тут сказалась еще одна ломоносоквская черта – изворотливость. Он знал цену успеху и деньгам. Умел заручаться поддержкой сильных мира сего – в первую очередь, в будущем – Ивана Шувалова, фаворита Елизаветы и выдающегося благотворителя. Для Ломоносова он оказался идеальным меценатом: ведь Шувалов считал себя учеником знаменитого просветителя! С этим дипломатизмом парадоксальным образом сочеталась «благородная упрямка» Ломоносова, его принципиальность, даже неуживчивость. Свои идеи он подчас доказывал с помощью кулаков. Побывал и в тюремном заключении, и в опале, и на вершине могущества и славы. Вместе с многочисленными талантами и неукротимой любознательностью эти качества составили победительный пробивной характер.

Его мечтой была московская Славяно-Греко-Латинская академия. Всё было против него. Туда принимали только детей дворянского и духовного звания, к тому же, Ломоносов был уже далеко не подростком, а выглядел и вовсе богатырем. Но он выдал себя за дворянского сына, нашел себе покровителей и быстро стал первым учеником. Тут сказалась еще одна ломоносоквская черта – изворотливость. Он знал цену успеху и деньгам. Умел заручаться поддержкой сильных мира сего – в первую очередь, в будущем – Ивана Шувалова, фаворита Елизаветы и выдающегося благотворителя. Для Ломоносова он оказался идеальным меценатом: ведь Шувалов считал себя учеником знаменитого просветителя! С этим дипломатизмом парадоксальным образом сочеталась «благородная упрямка» Ломоносова, его принципиальность, даже неуживчивость. Свои идеи он подчас доказывал с помощью кулаков. Побывал и в тюремном заключении, и в опале, и на вершине могущества и славы. Вместе с многочисленными талантами и неукротимой любознательностью эти качества составили победительный пробивной характер.

Но вернемся в молодые годы будущего академика. Он попал в число молодых русских студиозусов, которых послали учиться в Европу, у лучших немецких профессоров. Перед ним поставили задачу: прежде всего, изучить химию и горное дело. Но для Ломоносова это было не только время погружения в науки, но и годы, полные приключений. Он узнал Европу и с университетской витрины, и с изнанки. Рослого и уже неюного студента однажды забрали в солдаты, и ему пришлось немало сил приложить, чтобы вернуться к науке. Кроме того, в Германии он изучил русское стихосложение и женился на Елизавете Христине Цильх, дочери марбургского ремесленника.

В его судьбе многое невероятно – как будто невозможного для Ломоносова не существовало. Тогда в России еще не существовало понятия «поэт».

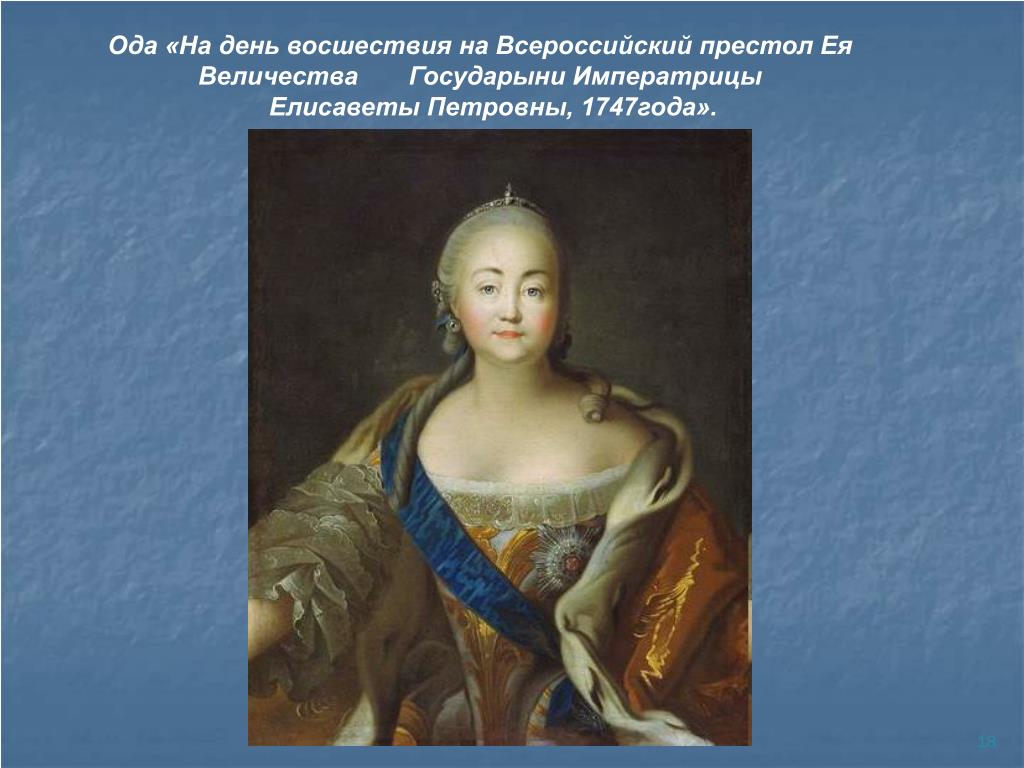

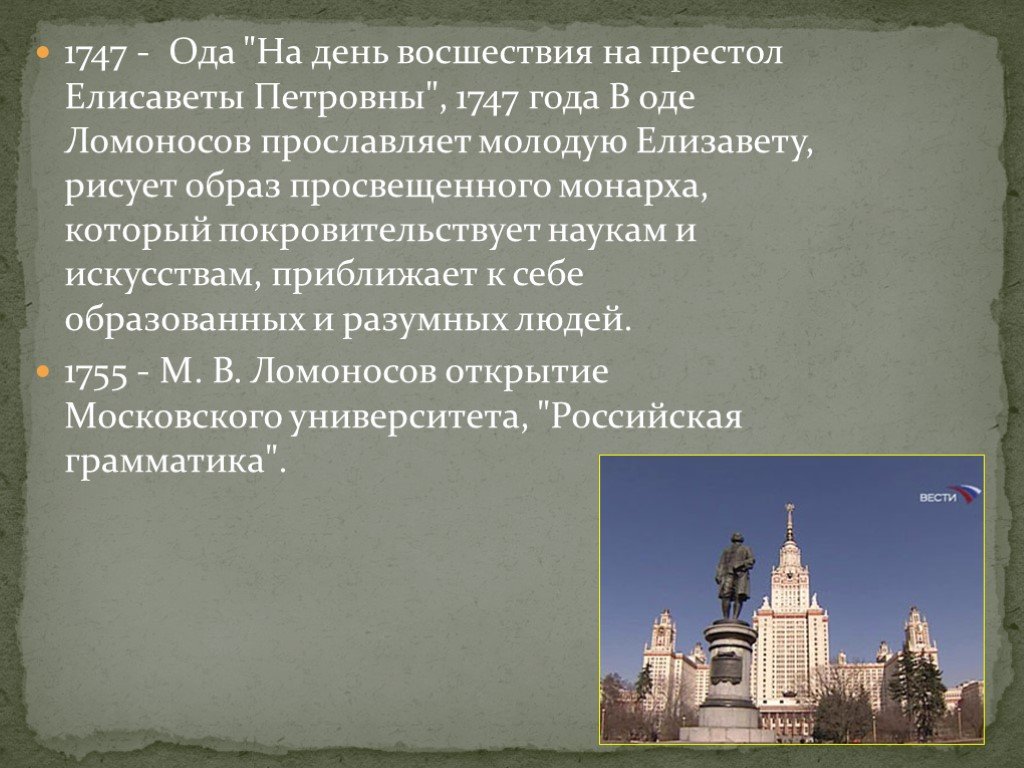

Его регулярные оды императрице стали частью дворцового церемониала. Ломоносов наполнял их полезной дидактикой. Дары, которые он получал от монархини за звучную оду, всякий раз намного превосходили его жалованье, даже годовое.

Ежегодно, не теряя пыла, Ломоносов осыпал дифирамбами, а заодно и поучал императриц. Главным светским государственным и придворным праздником Российской империи был день восшествия на престол правящего монарха. Ломоносову повезло: в его времена в России правили женщины, восприимчивые к комплиментам, к велеречивой поэзии. Ломоносов обсыпал панегирическим сахаром программные наставления – и коронованные дамы с наслаждением употребляли эту деликатную пищу, ораторские монологи в стихах.

Ломоносов «высоким штилем» писал о России, о её героике, о её высокой миссии. Быть патриотом всегда и везде – непросто. Это уязвимая позиция: открытой грудью – да на клинки глумливой иронии… Только поверхностному взгляду любовь к Родине кажется банальностью. Это вечный бой, и патриоты в России всегда будут аукаться именем Ломоносова. Первым из наших историков он встал как ополченец против русофобской идеологии с её липкими мифами. «Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины не будет», – провозглашал Ломоносов, искореняя комплекс неполноценности среди русских людей.

Это уязвимая позиция: открытой грудью – да на клинки глумливой иронии… Только поверхностному взгляду любовь к Родине кажется банальностью. Это вечный бой, и патриоты в России всегда будут аукаться именем Ломоносова. Первым из наших историков он встал как ополченец против русофобской идеологии с её липкими мифами. «Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины не будет», – провозглашал Ломоносов, искореняя комплекс неполноценности среди русских людей.

Русский язык прекрасен, а народ – талантлив! – эти тезисы Ломоносов отстаивал неотступно, переходя от риторических споров к кулачным. Сегодня, по различным исследованиям, то ли шесть, то ли десять процентов наших старшеклассников мечтают жить в России. А у большинства не вырастают крылья при мысли о Родине, о Ломоносове. Да и не ведают они про Ломоносова, отмахиваются от его образа… А ведь Ломоносов – это не заёмная, не американская, а нашенская мечта: «мужик… стал разумен и велик».

О России Михайло Васильевич писал во всепобеждающем мажоре, как никто ни до него, ни после не умел:

Изобрази Россию мне,

Изобрази ей возраст зрелой

И вид в довольствии весёлой,

Отрады ясность по челу

И вознесённую главу…

Это из «Разговора с Анакреоном». Ломоносов создал диспут в стихах. Он с любовью, искусно и непринуждённо перевёл анакреонтику – и сочинил собственные поэтические монологи, в которых сформулировал резонное кредо: «Хоть нежности сердечной в любви я не лишён, героев славы вечной я больше восхищён». Нужно служить людям, как Прометей, всё отдавать во имя великой цели, но и не очерстветь душой – по такому закону жил Ломоносов. Не отшельник, не скопец, но государственник с железной иерархией ценностей. Да, Ломоносов был противником индивидуализма и анархии, он подчинял личное государственному, общей пользе, которую не считал презренной. И это не помешало, а помогло ему реализоваться и в литературе, и в науке.

Не отшельник, не скопец, но государственник с железной иерархией ценностей. Да, Ломоносов был противником индивидуализма и анархии, он подчинял личное государственному, общей пользе, которую не считал презренной. И это не помешало, а помогло ему реализоваться и в литературе, и в науке.

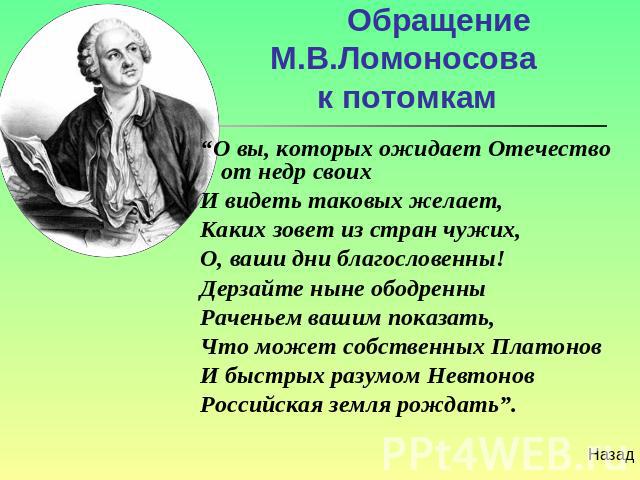

Понимала ли Елизавета Петровна поучения этого архангельского богатыря, которому впору оказался европейский камзол и модный парик? Натура эмоциональная, она полагалась на сердце. Ломоносов чем-то напоминал ей отца – такого же гиганта. Недаром веками (!) не исчезают слухи о том, что наш первый император все-таки был отцом «великого помора». А он витийствовал:

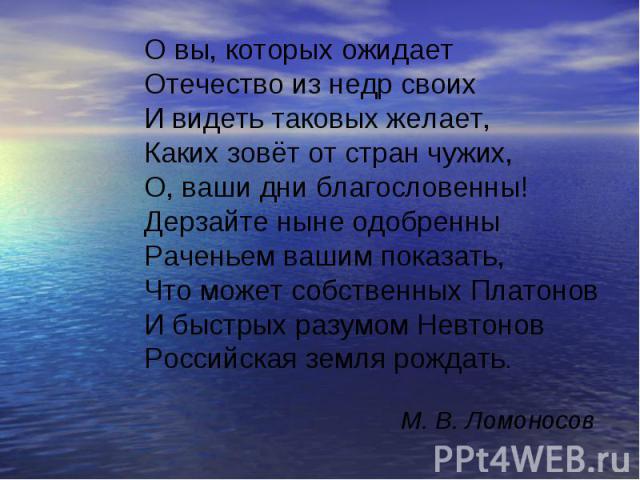

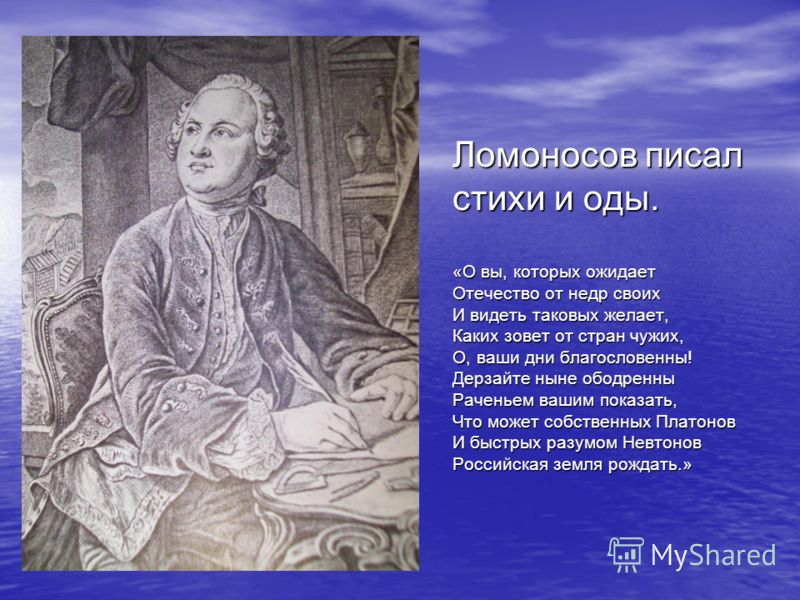

О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

Этот завет (его нередко можно видеть на школьных тетрадях) сегодня звучит не менее свежо и даже не менее смело, чем три века назад. Просвещение по-прежнему с трудом пробивается через преграды. Это мажорные, но в то же время и трагические строки.

Просвещение по-прежнему с трудом пробивается через преграды. Это мажорные, но в то же время и трагические строки.

Елизавете от Ломоносова и от науки требовались, прежде всего, чудеса. Звучные стихи, фейерверки, наконец, мозаики. Он возродил это старинное искусство, наладил производство смальты – больше тысячи оттенков. Чуть ли не первую очередь он создал портрет своего божества – Петра, а потом – и огромное полотно Полтавской битвы с императором-всадником в центре композиции. Увы, после смерти Ломоносова это искусство снова было утрачено почти на век.

Торжественные оды превратили его в фигуру, уважаемую при дворе. Ломоносов умел, не теряя достоинства, красиво и громогласно польстить монархине, которую и впрямь уважал – хотя бы как дочь Петрову. Когда Михайло Васильевич думал о первом русском императоре – заповеди «не сотвори себе кумира» для него не существовало. «Он бог, он бог твой был, Россия!», – воскликнул он о Петре в одной из од. Не больше и не меньше. Эти строки вызвали неудовольствие церкви, а старообрядцы – бывшие наперсники Ломоносова – сочли их доказательством того, что царь-реформатор был антихристом, воплощением дьявола, которого прославляют сатанисты. Ломоносова это нисколько не смущало. Обскурантизм он высмеивал и в «Гимне бороде». Синод вынес постановление об уничтожении «чрез палача» этих «пасквильных стихов», а Ломоносов в ответ попросил «особливо не ругать наук в проповедях».

Ломоносова это нисколько не смущало. Обскурантизм он высмеивал и в «Гимне бороде». Синод вынес постановление об уничтожении «чрез палача» этих «пасквильных стихов», а Ломоносов в ответ попросил «особливо не ругать наук в проповедях».

Перечитывая ломоносовские оды и послания, мы видим, каким тонким и остроумным человеком он был. Чего стоят только «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для академии, быв много раз прежде за тем же»:

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,

Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!..

Что видишь, всё твое; везде в своем дому,

Не просишь ни о чем, не должен никому.

В этом, сказанном мимоходом, «быв много раз прежде за тем же» – судьбина русской науки на века.

Одно из главных, бессмертных открытий Ломоносова – закон о сохранении энергии. Он сформулировал его в письме своему учителю, выдающемуся математику Леонарду Эйлеру. Вот так и рождаются открытия, без натуги, в постоянной беседе с самим собой и с другими учеными, коллегами, обогнавшими время, как и Михайло Васильевич. Но не только в переписке Ломоносов обозначил свое озарение. В 1760 году Михайло Васильевич написал диссертацию «Рассуждение о твердости и жидкости тел». Приведем несколько фраз из этой этапной научной работы: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте… Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает». Так русскому ученому удалось открыть один из законов природы.

Но не только в переписке Ломоносов обозначил свое озарение. В 1760 году Михайло Васильевич написал диссертацию «Рассуждение о твердости и жидкости тел». Приведем несколько фраз из этой этапной научной работы: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте… Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает». Так русскому ученому удалось открыть один из законов природы.

Русский язык Ломоносов считал основой нравственного воспитания. Он первым в России читал лекции на родном языке. Это казалось дерзостью. Современники даже запомнили дату первой такой лекции по физике – 20 июня 1746 года. Это было событием! Разумеется, Ломоносов мог читать эти лекции и на латыни, как это было принято, и по-немецки. Не следует воспринимать его как прямолинейного шовиниста, который поставил себе целью любой ценой «утирать носы» иностранцам. Он учился в Германии, с уважением относился ко многим европейским коллегам – и среди ближайших соратников русского академика было немало учёных иностранного происхождения. Достаточно упомянуть одного Георга Рихмана – немца из Пернау (Пярну), который погиб в 1753 году от шаровой молнии во время опыта с незаземлённым «электрическим указателем». «Господин Рихман умер прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность, – писал Ломоносов. – Память его никогда не умолкнет…» Ломоносов отдавал должное талантливым и честным людям, независимо от их происхождения. Любил иностранные языки, стихи, ценил литературу разных народов. Но сыновнюю любовь испытывал только к России. И для него было принципиально важным доказать, что русский язык пригоден для научного исследования, для лекций по физике. Кредо Ломоносова осталось в афоризме: «Культура вовсе не есть подражание иноземному».

Не следует воспринимать его как прямолинейного шовиниста, который поставил себе целью любой ценой «утирать носы» иностранцам. Он учился в Германии, с уважением относился ко многим европейским коллегам – и среди ближайших соратников русского академика было немало учёных иностранного происхождения. Достаточно упомянуть одного Георга Рихмана – немца из Пернау (Пярну), который погиб в 1753 году от шаровой молнии во время опыта с незаземлённым «электрическим указателем». «Господин Рихман умер прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность, – писал Ломоносов. – Память его никогда не умолкнет…» Ломоносов отдавал должное талантливым и честным людям, независимо от их происхождения. Любил иностранные языки, стихи, ценил литературу разных народов. Но сыновнюю любовь испытывал только к России. И для него было принципиально важным доказать, что русский язык пригоден для научного исследования, для лекций по физике. Кредо Ломоносова осталось в афоризме: «Культура вовсе не есть подражание иноземному». Это, как мы видим, не агрессивное кредо: патриотам в те времена приходилось защищаться, в родной стране оборонять свои позиции из окопов. Подобно тому, как в последние двадцать лет русофобия стала официальной идеологией молодой российской буржуазии, в XVIII веке подражание Западу было повальным заболеванием. Даже век спустя министр просвещения С.С. Уваров – идеолог «официальной народности» – свои научные сочинения излагал по-французски. С тяжёлыми боями приходилось России по заветам Ломоносова отстаивать права на культурную и языковую независимость. Тем горше, что сегодня мы эту независимость теряем…«К наилучшему прохождению школьных наук приобщаются чаще всего мальчики из простонародья, более же знатные чуждаются этих знаний», – писал Ломоносов. За этим признанием – не только стремление к массовому, истинно народному просвещению. Дело и в том, что представители низших сословий меньше были заражены «низкопоклонством» перед иностранщиной. В них Ломоносов видел опору просвещения и экономики России.

Это, как мы видим, не агрессивное кредо: патриотам в те времена приходилось защищаться, в родной стране оборонять свои позиции из окопов. Подобно тому, как в последние двадцать лет русофобия стала официальной идеологией молодой российской буржуазии, в XVIII веке подражание Западу было повальным заболеванием. Даже век спустя министр просвещения С.С. Уваров – идеолог «официальной народности» – свои научные сочинения излагал по-французски. С тяжёлыми боями приходилось России по заветам Ломоносова отстаивать права на культурную и языковую независимость. Тем горше, что сегодня мы эту независимость теряем…«К наилучшему прохождению школьных наук приобщаются чаще всего мальчики из простонародья, более же знатные чуждаются этих знаний», – писал Ломоносов. За этим признанием – не только стремление к массовому, истинно народному просвещению. Дело и в том, что представители низших сословий меньше были заражены «низкопоклонством» перед иностранщиной. В них Ломоносов видел опору просвещения и экономики России.

С юности Ломоносова занимали тайны звезд, которым он посвящал и стихи, и научные работы. Во время наблюдений за прохождением Венеры по диску Солнца 26 мая (6 июня) 1761 года Ломоносов совершил первое открытие в истории русской астрономии. Он увидел светящийся силуэт вокруг утренней планеты и определил, что у Венеры есть атмосфера. Современная наука подтвердила эту ломоносовскую гипотезу.

Но больше всего часов и усилий он отдавал химии – науке, которую Ломоносов преобразил. На его химические опыты ходили как в театр. В одном из своих трактатов он прямо указывал на необходимость превратить химию из магического искусства (таковым его считали в XVIII веке) в точную науку. По словам Ломоносова, «к сему требуется весьма искусный Химик и глубокий Математик в одном человеке». Ломоносов первым стал читать студентам курс по «истинной физической химии», сопровождая его демонстрационными опытами.

А ключевым словом в наследии Ломоносова было название империи Петра Великого – Россия. Миссия просветителя вряд ли заинтересовала бы его, если бы ученый не считал ее необходимой для страны, для ее могущества на долгие столетия. Патриотический напор – очень важное чувство для Ломоносова.

Миссия просветителя вряд ли заинтересовала бы его, если бы ученый не считал ее необходимой для страны, для ее могущества на долгие столетия. Патриотический напор – очень важное чувство для Ломоносова.

Уход из жизни императрицы Елизаветы мог стать роковым для Ломоносова. Ему приходилось много времени и сил тратить на борьбу за право исследовать, ставить опыты, преподавать в достойных условиях, но и в этом кулуарном искусстве Ломоносов поднаторел. Получив репутацию первого стихотворца России и славного ученого, без помощи сильных мира сего он не оставался. Шувалов – фаворит прежней императрицы – после ее смерти надолго удалился в Европу, но Ломоносов получил поддержку «душевного друга» Екатерины II – Григория Орлова.

Алексей Васильев. Юноша Ломоносов в Москве

Новая императрица благосклонно приняла проект Ломоносова о плаваниях северным морским путем. Чичагов, совершив две полярные экспедиции, не сумел приручить Северный океан, остановившись во льдах. Но начало освоения Арктики было положено.

Недругам казалось, что на него нет ни хвори, ни погибели. Но неуемный характер к пятидесяти годам превратил исполина в больного, прихрамывающего старика. Работал он исступленно. Если ставил опыты или писал – по несколько дней спал урывками, пытаясь только булками с маслом. Да и яростная борьба с неприятелями (а Ломоносов был конфликтным человеком) не прибавляла ему здоровья. Он стал проситься в отставку и, наконец, получил указ императрицы: «Коллежского советника Михайлу Ломоносова всемилостивейше пожаловали мы в статские советники с вечною от службы отставкой с половинным по смерть его жалованием». Пенсию потом отменили, он вернулся на службу, а чин (равный воинскому бригадирскому) Ломоносов получил – и его стали называть «ваше высокородие».

Один из неоконченных, но нашумевших трудов Ломоносова – «Древняя российская история», в котором он попытался противопоставить историческую правду «комплексу неполноценности», который испытывали образованные русские люди по сравнению с европейцами. «Толь довольно предки наши оставили на память, что, применясь к летописателям других народов, на своих жаловаться не найдем причины», – утверждал Ломоносов. Кстати, и эта его незавершенная работа (правда, после смерти ученого) увидела свет не только на русском, но и на немецком и французском. Он и после смерти стал «вождем» историков-антинорманистов, отвергающих государствообразующую роль викингов в истории Руси.

«Толь довольно предки наши оставили на память, что, применясь к летописателям других народов, на своих жаловаться не найдем причины», – утверждал Ломоносов. Кстати, и эта его незавершенная работа (правда, после смерти ученого) увидела свет не только на русском, но и на немецком и французском. Он и после смерти стал «вождем» историков-антинорманистов, отвергающих государствообразующую роль викингов в истории Руси.

7 июня 1764 года Екатерина даже удостоила Ломоносова личным «высочайшим» посещением – и провела в его доме около четырех часов, где, как сообщали «Санкт-Петербургские ведомости, «изволила смотреть производимые им работы мозаичного Художества для монумента вечнославной памяти Государя Императора ПЕТРА Великого, также и новоизобретенные им физические инструменты и некоторые физические и химические опыты; чем подать благоволила новое высочайшее уверение о истинном люблении и попечении Своем о Науках и Художествах в Отечестве».

Первый русский академик писал: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». Честолюбие в нем не умирало. Но Ломоносов как в воду глядел: он стал образцом того, что, перефразируя Некрасова, «мужик может стать разумным и великим». Его считали старцем, а он прожил только 54 года, но успел сдвинуть горы в литературе, в химии, в исторической науке, в астрономии, в математике и геологии… После смерти Ломоносова Екатерина II указала его «казенные долги простить», потомки ученого стали знатными, почтенными людьми, а в честь первого русского академика возводили памятники. Но главное в другом. Он остается необходимым для нас до сих пор. Когда мы вспоминаем о таких людях – у нас вырастают крылья.

Честолюбие в нем не умирало. Но Ломоносов как в воду глядел: он стал образцом того, что, перефразируя Некрасова, «мужик может стать разумным и великим». Его считали старцем, а он прожил только 54 года, но успел сдвинуть горы в литературе, в химии, в исторической науке, в астрономии, в математике и геологии… После смерти Ломоносова Екатерина II указала его «казенные долги простить», потомки ученого стали знатными, почтенными людьми, а в честь первого русского академика возводили памятники. Но главное в другом. Он остается необходимым для нас до сих пор. Когда мы вспоминаем о таких людях – у нас вырастают крылья.

Ломоносов называл вратами учености книги, превратившие его, холмогорского мальчишку, в пытливого исследователя. Но, чтобы российская земля рождала «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов», одних книг было мало. Необходимы были настоящие храмы науки, в которых к просвещению относятся как к государственному делу. И он не жалел сил для организации новых учебных заведений – университетов, гимназий. Немногие проекты удавалось воплотить, но путь, намеченный Ломоносовым, долго оставался образцом для его учеников. И для учеников его учеников.

Немногие проекты удавалось воплотить, но путь, намеченный Ломоносовым, долго оставался образцом для его учеников. И для учеников его учеников.

В этой книге собраны труды великого просветителя, посвящённые развитию России. Для него это центральная тема, ключевая. Познавая природу вещей, Ломоносов занимался экономикой не менее энергично, чем физической химией. И в этой области он мыслил нешаблонно, смело отбрасывая расхожие заблуждения своего времени. В трудах Ломоносова мы видим принцип «народного хозяйства», одновременного экономического развития государства и народа. Как это не похоже на господствовавший в то время в Европе принцип меркантилизма, когда считалось, что все средства хороши для «выжимания» экспортного товара! Мы рождены в огромной стране, и Ломоносов видел великое благо в российском географическом размахе. Ломоносов так сформулировал основной принцип, позволявший ему опережать современников в самых разнообразных исследованиях: «Из наблюдений установлять теорию, чрез теорию исправлять наблюдения – есть лучший всех способ к изысканию правды». Ломоносов разработал собственную теорию познания, в которой гипотезы корректно проверяются экспериментами и за деревьями тактических задач не теряется лес. Наука, теория, в понимании Ломоносова, должна быть живой, «зрячей». Это новаторская, прорывная методика – и время подтвердило её правильность. В принципиальных вопросах Ломоносов был непреклонен, непробиваем, шёл напролом, сам называл это качество «благородной упрямкой». А в науке его метод предполагал гибкость: вновь открывшиеся факты, эксперименты заставляли пересматривать прежние представления. Ломоносов стал основоположником русской геологии – отрасли, которая до сих пор кормит всю Россию и на которую при этом сегодня смотрят свысока сильные мира сего, как на некую скатерть-самобранку. Словно это не наука, не ремесло, не великий труд! Другое дело, что владеют богатствами России дилетанты, пенкосниматели и употребляют нефтедоллары во зло, развращают общество. Если бы у власти были рачительные хозяева, добыча ресурсов стала бы локомотивом для развития технологий, наукоёмкого производства.

Ломоносов разработал собственную теорию познания, в которой гипотезы корректно проверяются экспериментами и за деревьями тактических задач не теряется лес. Наука, теория, в понимании Ломоносова, должна быть живой, «зрячей». Это новаторская, прорывная методика – и время подтвердило её правильность. В принципиальных вопросах Ломоносов был непреклонен, непробиваем, шёл напролом, сам называл это качество «благородной упрямкой». А в науке его метод предполагал гибкость: вновь открывшиеся факты, эксперименты заставляли пересматривать прежние представления. Ломоносов стал основоположником русской геологии – отрасли, которая до сих пор кормит всю Россию и на которую при этом сегодня смотрят свысока сильные мира сего, как на некую скатерть-самобранку. Словно это не наука, не ремесло, не великий труд! Другое дело, что владеют богатствами России дилетанты, пенкосниматели и употребляют нефтедоллары во зло, развращают общество. Если бы у власти были рачительные хозяева, добыча ресурсов стала бы локомотивом для развития технологий, наукоёмкого производства. До Ломоносова учёные считали каменный уголь горной породой, пропитавшейся каким-то «угольным соком». Такого мнения придерживались некоторые геологи даже в начале XIX века. Между тем еще в XVIII веке Ломоносов доказывал, что ископаемый уголь, подобно торфу, образовался из растительных остатков, покрытых впоследствии пластами горных пород. Необходимо отметить, что Ломоносов первый указал на образование нефти из остатков организмов. Эта мысль получила подтверждение и признание только в XX веке.

До Ломоносова учёные считали каменный уголь горной породой, пропитавшейся каким-то «угольным соком». Такого мнения придерживались некоторые геологи даже в начале XIX века. Между тем еще в XVIII веке Ломоносов доказывал, что ископаемый уголь, подобно торфу, образовался из растительных остатков, покрытых впоследствии пластами горных пород. Необходимо отметить, что Ломоносов первый указал на образование нефти из остатков организмов. Эта мысль получила подтверждение и признание только в XX веке.

Он знал толк не только в сохранении энергии. Этапным стал для Ломоносова трактат «О сохранении и размножении российского народа», при жизни учёного известный узкому кругу людей и прежде всего – его адресату, Ивану Ивановичу Шувалову, который во многом разделял ломоносовскую идеологию. Он послал ему, своему меценату, этот трактат ко дню рождения. Ломоносов планировал написать большую работу об экономике, о сбережении народа, о будущем России. Увы, этот план остался неосуществлённым. Но и начальный трактат заслуживает нашего внимания.

О чём же это замечательное сочинение? Ломоносов бичует невежество и нравы, «суеверие и грубое упрямство», приводящие к высокой смертности, выделяя особо младенческую смертность. «Таких упрямых попов, кои хотят насильно крестить холодною водою, почитаю я палачами затем, что желают после родин и крестин вскоре и похорон для своей корысти. Коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и 15-ти детей родили, а в живых ни единаго не осталось?» Осуждает и ведущие к высокой смертности «невоздержание и неосторожность с уставленными обыкновениями, особливо у нас в России вкоренившимися и имеющими вид некоторой святости». Высмеивает непросвященное врачевание: «безграмотныя мужики и бабы лечат на угад, соединяя часто натуральныя способы, сколько смыслят, с вороженьем и шептаниями и тем не только не придают никакой силы своим лекарствам, но еще в людях укрепляют суеверие, больных приводят в страх унылыми видами и умножают болезнь, приближая их скорее к смерти». Трудно было справиться с этими пороками в XVIII веке, но именно они тянули Россию на дно.

Появляется у Ломоносова и уточняющий, но очень важный термин – сбережение народа, который так часто повторяют в наше время. Он первым из учёных не отделял демографию от государственной политики, считал, что власть обязана заниматься такими вопросами. Современники Ломоносова смотрели на вопросы народонаселения через призму философии, создавая, как, например, Леонард Эйлер, «общие исследования о смертности и об умножении человеческого рода».

Трактат, написанный в ноябре 1761 года, впервые опубликовали – да и то частично – только в 1819 году, а полностью – в 1873-м. До этого цензура жёстко преследовала эту работу учёного. Но как она актуальна! Удивительно, насколько круг вопросов, затронутых в старинном трактате, совпадает с кругом вопросов, занимающих российских демографов, да и политиков, сегодня, 261 год спустя после его написания. Неудивительно. Ведь Ломоносов не боялся критиковать церковь. «Монашество в молодости ничто иное есть, как черным платьем прикрытое блудодеяние и содомство, наносящее знатной ущерб размножению человеческаго рода, не упоминая о бывающих детоубивствах, когда законопреступление закрывают злодеянием. Мне кажется, что надобно клобук запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45-ти лет», – писал он. Вероятно, многие вельможи (и в том числе Шувалов) разделяли такое отношение учёного к монахам, к консервативной части священства. Но писать и говорить об этом открыто побаивались.

Мне кажется, что надобно клобук запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45-ти лет», – писал он. Вероятно, многие вельможи (и в том числе Шувалов) разделяли такое отношение учёного к монахам, к консервативной части священства. Но писать и говорить об этом открыто побаивались.

Роль старославянизмов в раскрытии идейного содержания «Оды на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М.В.Ломоносова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа

№8 г. Конаково

Муниципальный этап конкурса

«Ломоносовские чтения»

Исследовательская работа

по литературе

«Роль старославянизмов в раскрытии идейного содержания «Оды на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М.В.Ломоносова»

Выполнила Погосян Анна, ученица 10а класса МБОУ СОШ №8 г. Конаково Тверской области

Руководитель Слатинская Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы

2012 г г. Конаково Тверская область ул. Энергетиков д. 38 тел. (48242) 4-46-42

Конаково Тверская область ул. Энергетиков д. 38 тел. (48242) 4-46-42

Содержание

- Актуальность работы…………………………………………………….2

- Объект исследования……………………………………………………..2

- Предмет исследования ……………………………………………………2

- Цель исследовательской работы………………………………………..2

- Задачи……………………………………………………………………….2

- Гипотеза ……………………………………………………………………..3

- Методы исследования………………………………………………………3

- Введение

- Заслуги Ломоносова в русском языке и его основные работы в области словесности…………………………………………………….

. 3

. 3 - Попытка учёного дифференцировать старославянизмы и русизмы ……..4

- «Теория трёх штилей» и разграничение литературных жанров в соответствии с ней ……………………………………………………………5

- Содержание работы

- Старославянизмы и их признаки…………………………………………..6

- Анализ « Оды на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» на наличие славянизмов и их роли в произведении……………………………7

- Результаты исследования

- Раскрытие идейного содержания, значения и цели написания « Оды на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» с помощью старославянизмов……………………………………………………………..15

- Выводы …………………………………………………………………….16

- Литература и ссылки…………………………………………………….16

Актуальность работы

Исследовательская работа «Роль старославянизмов в раскрытии идейного содержания «Оды на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» позволяет глубже проникнуть в тайны творчества великого поэта Михаила Васильевича Ломоносова. Он первый в литературе, кто «привёл в порядок» славянизмы и русизмы, показал, где необходимо использовать слова «высокого, среднего и низкого штиля». Старославянизмы и сейчас активно используются в литературе в качестве возвышенных слов, когда надо придать торжественность какому-либо событию или создать колорит исторической эпохи изображаемого.

Он первый в литературе, кто «привёл в порядок» славянизмы и русизмы, показал, где необходимо использовать слова «высокого, среднего и низкого штиля». Старославянизмы и сейчас активно используются в литературе в качестве возвышенных слов, когда надо придать торжественность какому-либо событию или создать колорит исторической эпохи изображаемого.

Объект исследования

Объектом исследовательской работы стало произведение М.В.Ломоносова «Ода на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

Предмет исследования

Предметом исследования являются старославянизмы, используемые М.В. Ломоносовым в «Оде на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

Цель исследовательской работы

Цель работы – выявить различные функции старославянизмов в художественном тексте, показать значимость слов возвышенной окраски и их взаимодействие с русизмами в произведении Ломоносова, а также их влияние на творчество великого учёного и поэта.

Задачи

В работе решаются следующие: найти старославянизмы в «Оде…», проследить их смысловую роль, выяснить, как они помогают автору раскрыть основную мысль произведения.

Гипотеза

В ходе детального исследования «Оды на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» выясним, что эта хвалебная песнь ярко демонстрирует значение старославянизмов для русского языка и литературы.

Методы исследования

- Изучение и анализ информации из различных источников

- Работа в библиотеке.

Введение.

Заслуги Ломоносова в русском языке и его основные работы в области словесности

Михаил Васильевич Ломоносов действительно был великим человеком. Второго такого в российской науке не было. Он был не только великим русским учёным-естествоиспытателем, химиком, физиком, астрономом, географом, но и основателем современного русского литературного языка, реформатором литературы. Он собственным примером доказал, что человек может заниматься и наукой, и искусством одновременно. «Насадителем» русского слова назвал Ломоносова Радищев. О литературной деятельности Михаила Васильевича В.Г. Белинский отозвался так: «Ломоносов – Пётр Великий русской литературы». А Пушкин А.С.о Ломоносове выразился так: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник».

Он был не только великим русским учёным-естествоиспытателем, химиком, физиком, астрономом, географом, но и основателем современного русского литературного языка, реформатором литературы. Он собственным примером доказал, что человек может заниматься и наукой, и искусством одновременно. «Насадителем» русского слова назвал Ломоносова Радищев. О литературной деятельности Михаила Васильевича В.Г. Белинский отозвался так: «Ломоносов – Пётр Великий русской литературы». А Пушкин А.С.о Ломоносове выразился так: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник».

Велики заслуги Ломоносова в русской словесности. Он первым написал своё «Краткое руководство к риторике» на русском языке. Основной труд Ломоносова по этой дисциплине «Риторика» 1748 года стала, по сути, первой в России хрестоматией мировой литературы, включавшей также произведения отечественной словесности. Пособия Ломоносова были первыми общедоступными пособиями по красноречию.

Пособия Ломоносова были первыми общедоступными пособиями по красноречию.

При изучении русского языка М.В.Ломоносов понял, что наш язык не только не уступает, но и превосходит по своим достоинствам многие европейские языки. «Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятельми, италиянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатства и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».

До Ломоносова русский литературный язык отличала беспорядочная смесь самых различных языковых элементов: исконно русские слова, и церковнославянизмы, и варваризмы. Это был тяжеловесный язык. Он не мог удовлетворить растущим потребностям науки и культуры, назрела необходимость его реформы. Нужен был звучный и точный литературный язык. Для этого надо было классифицировать его словарный состав. К выполнению этой важнейшей задачи приступил Ломоносов.

Нужен был звучный и точный литературный язык. Для этого надо было классифицировать его словарный состав. К выполнению этой важнейшей задачи приступил Ломоносов.

Попытка учёного дифференцировать старославянизмы и русизмы

Свои идеи об исторической обусловленности стилевой системы русского литературного языка Ломоносов изложил в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке».

В другой знаменитой работе «Российская грамматика» учёный разработал понятия о частях речи, правописании и произношении того или иного слова. Он ввёл понятие художественных приёмов, разработал стилистическую систему русского языка, в которой он излагает свою «Теорию трёх штилей»: высокого, среднего и низкого. Именно в этой работе учёный касается старославянизмов и предлагает классифицировать стили русского языка по наличию в них старославянизмов и русизмов.

В своих филологических трудах Ломоносов исходил из убеждения, что развитие и укрепление русского литературного языка возможно только на основе сближения с народной живой речью.

В высоком «штиле» Ломоносов предлагает использовать славянизмы из церковных книг в сочетании с теми элементами, которые употребимы в обоих наречиях. Таким образом, он хочет показать преимущество российского народа и его языка перед многими европейскими народами.

Средний «штиль» должен состоять преимущественно из русизмов, а старославянизмы здесь употребляются с большой осторожностью, чтобы избежать пафоса и надутости слога.

В низком «штиле» Ломоносов предлагает отказаться от старославянизмов вовсе.

«Теория трёх штилей» и разграничение литературных жанров в соответствии с ней

В соответствии с таким делением предлагалось и разграничение литературных жанров. Согласно его теории «высоким штилем» пишется ода, трагедия, героическая поэма. «Средний штиль» доминирует в театральном сочинении, потому что в драме, по мнению учёного, требуются слова, понятные всем, обыкновенные, а также этот стиль использовался в стихотворных посланиях к друзьям, в научных сочинениях. «Низкий штиль» предлагается для комедии, эпиграммы, басни, песни.

«Низкий штиль» предлагается для комедии, эпиграммы, басни, песни.

Итак, благодаря М.В.Ломоносову, 18 век стал этапным для разделения старославянского и древнерусского языков, Михаил Васильевич первым попытался дифференцировать старославянизмы и русизмы в своей «Теории трёх штилей». Он сделал первый научный анализ исконно русского и старославянского пластов в литературном языке, не просто попытался дать им оценку, но и предложил практические рекомендации по применению элементов одного и другого языка в новом русском литературном языке. Ломоносов, в первую очередь, обосновал ценность многовекового сосуществования русского и старославянского языков для обогащения собственно русского языка. В пример такого благотворного влияния церковного языка на исконный Ломоносов говорил о немецком литературном языке, как о убогом, простом и бессильном, а про немецкий язык, на который воздействовали церковные труды, учёный отмечал: « Как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своём языке, тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели».

Мы можем говорить о том, что теория Ломоносова — первая теоретическая попытка обосновать стилистическую разницу в употреблении русизмов и старославянизмов.

Содержание работы

Старославянизмы и их признаки

Роль славянизмов в русской литературе очень велика. Выполняя различные функции в художественных произведениях, они помогают создавать поэтам и писателям неповторимую картину изображаемых событий, вносят оттенок архаичности, позволяют мастерам слова творить в высоком стиле.

Старославянизм — это слово, заимствованное из старославянского языка, который получил на Руси широкое распространение, начиная с 10-11 веков, вместе с принятием христианства. Славянизмам присущи свои определённые приметы, свидетельствующие об их происхождении. Приметы бывают фонетические, морфологические и семантические.

К фонетическим приметам относят:

1)неполногласные сочетания -ра-, -ла-, -ре-, -ле- между согласными, соответствующие русским полногласным сочетаниям

-оро-, -оло-, -ере-, -ело-.

2) сочетания -ра-, -ла-, перед согласными в начале слов, соответствующие сочетаниям -ро-,-ло- в русских словах.

3) сочетание -жд- в соответствии с русским ж.

4) щ, чередующаяся с т в соответствии с русским ч.

5) начальный звук е на месте русского о.

6) начальное ю на месте русского у.

7) твёрдый а, чередующийся с г, на месте русского а мягкого.

К морфологическим приметам относятся:

1) суффиксы имён существительных -чий, -енец, -ствие, -знъ, -тва, -ыня, -ние.

2) суффиксы причастий -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-.

3) суффиксы превосходной степени имён прилагательных -ейш-, -айш-.

4) приставки из-, низ-, чрез-, пред-, пре-.

Семантические приметы — это лексические различия старославянских и русских слов.

В одних случаях старославянизмы закрепились в русском языке, вытеснив русские соответствия. Примером такого вытеснения являются слова враг-ворог, владеть-володеть, плен-полон, сладкий-солодкий, храбрый- хоробрый и т. д.

Анализ « Оды на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» на наличие славянизмов и их роли в произведении

Изучив старославянизмы, М. В.Ломоносов, как великий стихотворец, искусно использует их в своих произведениях. Создавая оды, поэт именно славянизмами придаёт хвалебным песням торжественность, эмоциональную приподнятость, кроме того, слова «высокого штиля» вносят оттенок архаичности. Без старославянизмов не было бы нужной для данного жанра художественной выразительности.

В.Ломоносов, как великий стихотворец, искусно использует их в своих произведениях. Создавая оды, поэт именно славянизмами придаёт хвалебным песням торжественность, эмоциональную приподнятость, кроме того, слова «высокого штиля» вносят оттенок архаичности. Без старославянизмов не было бы нужной для данного жанра художественной выразительности.

Михаил Васильевич написал более 20 од. Одной из самых ярких считается « Ода на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Елизавета Петровна взошла на престол в 1742 году после правления своего великого отца Петраl. Михаил Ломоносов являлся большим поклонником начинаний и реформ Петра и поэтому возлагал очень большие надежды на его дочь, как на продолжательницу политики своего отца, политики просвещённого монарха. Поэтому в каждой из од «…на день восшествия на престол императрицы…», поэт восхвалял Елизавету Петровну за дела, которые она еще не совершила, но которые сам Ломоносов считал важными и полезными для государства. Такая похвала, по его мнению, обязывала правительницу в будущем оказаться достойной ее.

Такая похвала, по его мнению, обязывала правительницу в будущем оказаться достойной ее.

Значение «Оды на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» заключается, прежде всего, в том, что в ней содержится стройная, четко продуманная программа мирного процветания государства, которому будут способствовать распространение наук и воспитание в собственной среде умных и талантливых ученых. Только науки помогут овладеть неисчерпаемыми сокровищами России, и это обеспечит в дальнейшем ее благополучие и процветание. Именно для того, чтобы изложить эти мысли, Ломоносов использовал слова высокого стиля, показывающие величие Российской империи и её будущего.

Всю оду можно разделить на несколько частей, каждая из которых поднимает ту или иную проблему, существующую в то время в России, и в них используются славянизмы, помогающие раскрыть смысл темы.

Первой можно выделить тему мирной жизни, которую автор описывает так: « Царей, и царств земных отрада,

Возлюбленная тишина,

Блаженство сел, градов ограда,

Коль ты полезна и красна!

Вокруг тебя цветы пестреют

И класы на полях желтеют;

Сокровищ полны корабли

Дерзают в море за тобою;

Ты сыплешь щедрою рукою

Свое богатство по земли. »

»

В этих строках Ломоносов восславляет мирные времена, которые способствуют процветанию государства и благополучию народа, а славянизмы

создают общую эмоциональную приподнятость, архаичность.

Второй и самой главной темой в произведении является восхваление императрицы и её заслуг, которых от неё ждут в будущем. Ломоносов верит, что дочь Петра I будет достойной продолжательницей дела своего отца. Про Елизавету Петровну Ломоносов пишет:

«Когда на трон она вступила,

Как вышний подал ей венец,

Тебя в Россию возвратила,

Войне поставила конец;

Тебя прияв облобызала:

Мне полно тех побед, сказала,

Для коих крови льется ток.

Я россов счастьем услаждаюсь,

Я их спокойством не меняюсь

На целый запад и восток.

Божественным устам приличен,

Монархиня, сей кроткий глас:

О коль достойно возвеличен

Сей день и тот блаженный час,

Когда от радостной премены !

Петровы возвышали стены

До звезд плескание и клик!

Когда ты крест несла рукою

И на престол взвела с собою

Доброт твоих прекрасный лик!

Чтоб слову с оными сравняться,

Достаток силы нашей мал;

Но мы не можем удержаться

От пения твоих похвал.

Твои щедроты ободряют

Наш дух и к бегу устремляют,

Как в понт пловца способный ветр

Чрез яры волны порывает;

Он брег с весельем оставляет;

Летит корма меж водных недр».

Читая эти строки, мы видим, что поэт использует очень много славянизмов таких, как «россы», «премены», «брег», «лик» , «оными», «ветр», «меж» и другие. Велика роль этих слов. Они необходимы для того, чтобы показать величие России, русской императрицы, чьё превосходство распространяется не только на обычных людей, но и на правителей остальных государств.

Ещё одной важной темой в произведении является восхваление заслуг Петра I, как первого, кто пошёл на серьёзные и очень важные для государства реформы. Ломоносов славит Петра Великого за его военные успехи, создание морского флота, строительство Петербурга, но особенно за его покровительство наукам. Именно Петру принадлежат заслуги в первоначальном развитии науки и культуры, во внесении европейских достижений в неразвитую тогда ещё Россию. Петр становится живым и убедительным примером для каждого из его наследников. Об идеальном монархе Ломоносов пишет:

Петр становится живым и убедительным примером для каждого из его наследников. Об идеальном монархе Ломоносов пишет:

« Ужасный чудными делами

Зиждитель мира искони

Своими положил судьбами

Себя прославить в наши дни;

Послал в Россию Человека,

Каков неслыхан был от века.

Сквозь все препятства Он вознес

Главу, победами венчанну,

Россию, грубостью попранну,

С собой возвысил до небес.

В полях кровавых Марс страшился,

Свой меч в Петровых зря руках,

И с трепетом Нептун чудился,

Взирая на Российский флаг.

В стенах внезапно укрепленна

И зданиями окруженна,

Сомненная Нева рекла:

«Или я ныне позабылась

И с оного пути склонилась,

Которым прежде я текла?»

Тогда божественны науки

Чрез горы, реки и моря

В Россию простирали руки,

К сему Монарху говоря:

«Мы с крайним тщанием готовы

Подать в Российском роде новы

Чистейшего ума плоды».

Монарх к Себе их призывает;

Уже Россия ожидает

Полезны видеть их труды.

Но ах, жестокая судьбина!

Бессмертия достойный Муж,

Блаженства нашего причина,

К несносной скорби наших душ

Завистливым отторжен роком,

Нас в плаче погрузил глубоком!

Внушив рыданий наших слух,

Верьхи Парнасски восставали,

И Музы воплем провождали

В небесну дверь пресветлый дух».

Старославянизмы придают этим строкам оттенок торжественности, величия и характеризуют героя, Петра I, как одного из величайших людей своего времени.

В «Оде на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» Ломоносов М. В. восхищается безграничными просторами и богатствами России. Он горд, что родился на этой земле, живёт здесь. Великий учёный каждым своим открытием и общественной деятельностью двигает Родину к прогрессу, призывая к этому всех соотечественников.

В. восхищается безграничными просторами и богатствами России. Он горд, что родился на этой земле, живёт здесь. Великий учёный каждым своим открытием и общественной деятельностью двигает Родину к прогрессу, призывая к этому всех соотечественников.

Ломоносов хочет видеть в Елизавете просвещённую монархиню, которая будет распространять науки, ученье и образование, что является основным путём для развития просвещённого государства.

Молчите, пламенные звуки,

И колебать престаньте свет:

Здесь в мире расширять науки

Изволила Елисавет.

Вы, наглы вихри, не дерзайте

Реветь, но кротко разглашайте

Прекрасны наши времена.

В безмолвии внимай, вселенна:

Се хощет Лира восхищенна

Гласить велики имена…

В этом эпизоде автор намеренно использует много старославянизмов, чтобы создать высокий стиль, помогающий прославлять будущие деяния императрицы, также славянизмы необходимы для создания образа идеального монарха.

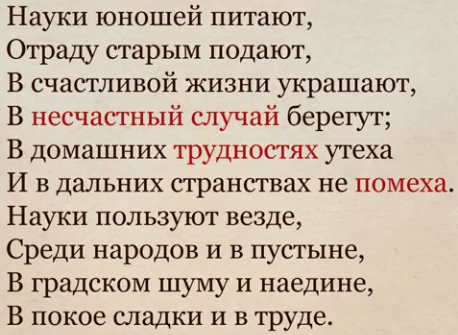

Просвещённая и передовая Россия – цель всей жизни Ломоносова. Он жаждал славы для Родины, её императрицы и её народа, которые буду примером просвещённости и образованности. В конце своей оды Михаил Васильевич пишет:

О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

Науки юношей питают,

Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают,

В несчастной случай берегут;

В домашних трудностях утеха

И в дальних странствах не помеха.

Науки пользуют везде,

Среди народов и в пустыне,

В градском шуму и наедине,

В покое сладки и в труде.»

Интересно то, что в этом заключительном эпизоде мы видим, как Ломоносов свободно переходит от одной манеры выражения к другой, изменяет свой стиль. От традиционного, положенного по этикету восхваления царей и цариц, он переходит к предметам, которые считает действительно важными, и здесь-то и исчезает высокопарность, изукрашенность, потому что старославянизмов уже гораздо меньше. Как просто написан этот знаменитый отрывок из «Оды на день восшествия на престол Елизаветы Петровны, 1747 г.»!

Но, тем не менее, небольшое количество старославянизмов в нём создаёт атмосферу торжественности, приподнятости. Ломоносову удаётся создать «гимн наукам», который призывает российскую молодёжь к образованию и распространению наук, потому что в этом мыслитель видит будущее России.

Результаты исследования

Раскрытие идейного содержания, значения и цели написания « Оды на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» с помощью старославянизмов

Все темы, затронутые в «Оде на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» объединяются двумя главными — процветания России и восхваления императрицы, которая, по его мнению, должна была обеспечить России то самое процветание. Именно поэтому Ломоносов использовал в своём произведении слова высокого стиля, старославянизмы, которые воссоздают колорит эпохи 18 века, характеризуют героев, создают общую эмоциональную приподнятость, оттенок архаичности и придают художественную выразительность.

Именно поэтому Ломоносов использовал в своём произведении слова высокого стиля, старославянизмы, которые воссоздают колорит эпохи 18 века, характеризуют героев, создают общую эмоциональную приподнятость, оттенок архаичности и придают художественную выразительность.

Такие слова помогали ему показать всю торжественность коронации Елизаветы Петровны, исторический колорит событий мирной и светской жизни. Можно сказать, что старославянизмы выражают именно настроение автора, его надежды и мечты о славном будущем своей страны.

Выводы

Итак, обобщая всё выше сказанное, можно сделать вывод, что старославянизмы имеют очень большое значение в русском языке. Михаил Васильевич Ломоносов, который первым попытался дифференцировать славянизмы и русизмы, использовал это деление в литературных жанрах. Так как он жил эпоху классицизма, просвещения, то, конечно, предпочтение отдавалось произведениям высокого стиля, в частности, одам. М.В.Ломоносов смело включает старославянизмы в хвалебные песни, полагая, что слова высокого стиля придают изображаемым событиям торжественность, приподнятость. В «Оде на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» величие императрицы и Российской империи показывают как раз слова высокого стиля, старославянизмы. Кроме того, для нас, живущих в 21 веке, эти слова помогают воссоздать колорит эпохи 18 века, передают дух того времени. Старославянизмы, во многом благодаря произведениям М.В. Ломоносова, дошли до наших дней, укоренились в русском языке, и ещё надолго останутся в нём, и не будут забыты.

В «Оде на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» величие императрицы и Российской империи показывают как раз слова высокого стиля, старославянизмы. Кроме того, для нас, живущих в 21 веке, эти слова помогают воссоздать колорит эпохи 18 века, передают дух того времени. Старославянизмы, во многом благодаря произведениям М.В. Ломоносова, дошли до наших дней, укоренились в русском языке, и ещё надолго останутся в нём, и не будут забыты.

Литература.

1. М. В.Ломоносов « Ода на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» Москва. 1988 г.

2. «100 великих имён» №19, 2009

Ссылки.

1. http://kab307.ucoz.ru/publ/11-1-0-14

2. http://www.hogwarts.ru/library/show.php?uid=guest&cat=1&id=39503

Родина Отечество Homelandsexuals Патрисия Локвуд

Отзыв от Kent Shaw

Собираетесь ли вы читать новую книгу Патриции Локвуд Родина Отечество Родина сексуалов ? Да. Вы не можете помочь. Как будто вы не можете не хотеть секса, секса в вашем мозгу, секса на вашем теле, повторяющегося секса, снова, СНОВА! секс. Ты слушаешь секс. Вы слушаете это? Потому что это Патриция Локвуд делает твиттер, порнографию и «Шутку об изнасиловании» со всей интенсивностью, которую вы ищете. Хочешь, я разрушу его для тебя? Ее мать и отец занимаются сексом во вступительном стихотворении. Перед ней. Это секс! И не только описание отечества, неотличимого от родины, когда говорящий входит в их спальню. И не только положения, и горы, и долины, и ТАМ ВНИЗ, которые существуют здесь, в поэме. Настоящий секс в этом стихотворении и во всех других стихотворениях — это голос, настойчивый голос, постоянно говорящий голос, который, как только он начнётся, начнётся. Как если бы каждое предложение стихотворения было на самом деле метафорой ДА! И некоторые из этих стихотворений имеют длинные предложения. Некоторые из них имеют короткие предложения.

Некоторые из них имеют короткие предложения.

Например, представьте, если бы Рассел Эдсон решил, что он будет писать стихи о промежутках между предложениями. То странное чувство, которое возникает у вас в голове, когда Рассел Эдсон закончил одно предложение, и вы без ума от того, что будет в следующем предложении. Патриция Локвуд взяла эту энергию и сказала ДА! а потом сделал что ДА! предложение. И для моего чтения, и для всех стихов в этой книге, которые ссылаются на секс, я бы сказал, что это сексуальные стихи. Сексуальные, как ритмы секса, иногда повторяющиеся, а иногда меняющиеся ритмы секса, внутри вашей головы кипит кровь во время секса, создавая другие ритмы секса. Когда вы читаете стихи Патриции Локвуд, это то, что вы будете чувствовать.

СЕКСУАЛЬНО! Но и не сексуальный. «Мне нравится сексуальность», — говорите вы. Без проблем. Просто подумайте о мире как о сексуальном партнере. Мир, населенный чучелами сов и памятниками с женскими изгибами. Есть любопытство, особенно любопытство. Канада в мире. И семья. «Я занимаюсь сексом со своей семьей?» Заядлый секс! Валовой! Так что, возможно, речь идет не о реальном сексе, а о фигуративном сексе. Человеческое тело способно уделять особое внимание во время секса. Может быть, вы заметили. Подобно тому, как чучело совы в музейном шкафу берет на себя эту роль в вашем мозгу, где на самом деле оно является ФИШЕЧНОЙ СОВОЙ! (ДА!) с набивкой, странными вытаращенными глазами и жесткими позами совы. Это лучшая сова в мире. Лучше поверь. Это важно, и это всего лишь сова! Однажды я гуляла по музею Дочерей американской революции в Вашингтоне, округ Колумбия, страстно желая увидеть своего 70-летнего экскурсовода. Я думал о ней и о себе в каждой комнате. В разных позициях тоже. Эта поездка в музей показалась мне очень важной. Я обращал внимание! Вот что я чувствую в поэзии Локвуда. Внимание и ДА! и открытие, и удовольствие от открытия, и живой интерес к тому, что все, чего я хочу, — это открытие как неотъемлемая часть моей жизни. Нравится эта часть «Аниморф входит в собачий мир»:

Канада в мире. И семья. «Я занимаюсь сексом со своей семьей?» Заядлый секс! Валовой! Так что, возможно, речь идет не о реальном сексе, а о фигуративном сексе. Человеческое тело способно уделять особое внимание во время секса. Может быть, вы заметили. Подобно тому, как чучело совы в музейном шкафу берет на себя эту роль в вашем мозгу, где на самом деле оно является ФИШЕЧНОЙ СОВОЙ! (ДА!) с набивкой, странными вытаращенными глазами и жесткими позами совы. Это лучшая сова в мире. Лучше поверь. Это важно, и это всего лишь сова! Однажды я гуляла по музею Дочерей американской революции в Вашингтоне, округ Колумбия, страстно желая увидеть своего 70-летнего экскурсовода. Я думал о ней и о себе в каждой комнате. В разных позициях тоже. Эта поездка в музей показалась мне очень важной. Я обращал внимание! Вот что я чувствую в поэзии Локвуда. Внимание и ДА! и открытие, и удовольствие от открытия, и живой интерес к тому, что все, чего я хочу, — это открытие как неотъемлемая часть моей жизни. Нравится эта часть «Аниморф входит в собачий мир»:

Откройте для себя силу в возрасте одиннадцати лет. Откройте для себя все способности

Откройте для себя все способности

в возрасте одиннадцати лет. Котенок вырывается из твоего лица

, и котенок мяукает МОЛОКОМ, ты задыхаешься его

ртом, и он отхлебывает обратно. Но мяуканье для МОЛОКА

остается, вы его пьете. Вы думаете: «Я аниморф.

«Ваше зрение и слух увеличиваются, как пшеница

и ветер в пшенице. Ну, вы никогда не видели

пшеницы, но это звучит хорошо для вас и ваших новых

дрожащих ушей.

Обратите внимание, что (1) декларативный падеж, смешанный с императивом, создает ощущение непрерывности речи, и (2) чувство открытия сравнивается с котенком, вырастающим из вашего лица, и котенок, просящий МОЛОКА, и вы Выпивая эту просьбу, например, хотеть и добиваться чего-то, это именно то, что вам нужно. Затем обратите внимание (3), как эта логическая цепочка на самом деле обостряет ваши чувства. Это как секс. Но это не обязательно должен быть секс. Конечно, все, кажется, заинтересованы в Патриции Локвуд, связанной с сексуальностью. Но веселитесь с этим, люди. Будьте творчески сексуальны. Будьте мужественны сексуальны. Будьте вдумчивы в сексе. Будьте также метафорически сексуальны.

Но веселитесь с этим, люди. Будьте творчески сексуальны. Будьте мужественны сексуальны. Будьте вдумчивы в сексе. Будьте также метафорически сексуальны.

Потому что книга дышит метафорами. Или задыхаясь от метафоры. Или доволен метафорой. Книга утомлена метафорической критикой постоянной информационной перегрузки. Куда ни глянь, 21 век. А значит, мы хотим и должны говорить всем, что мы посмотрели на мир. Сделать фото. Он прослужит еще дольше! Мы так любознательны в этом мире, и эта любознательность создает больше информации о слишком большом количестве информации, которая уже существует. В «Когда миру было десять лет» Локвуд описывает мальчика, который «заходил в энциклопедии и грабил каждый факт из них, а когда закончил их грабить, он взломал Библию». Все мое. Я так понимаю это все мое.

Но такое понятие, как «моё», для Локвуда сложное. Существует пористость слов, как в стихотворении вроде «Поэма о любви, как мы ее писали», где «поэма о любви» и то, что, как мы думаем, может сделать «поэма о любви», усугубляется всеми ассоциациями, которые прилипают к «любви». стихотворение», до такой степени, что наши разговоры о любой «любовной поэме» с какой-либо уверенностью просто начинают выглядеть нелепо. В известном теперь стихотворении «Шутка об изнасиловании» используется аналогичная тактика, но с честностью, смешанной с более типичной сатирой Локвуда, так что стихотворение не только комментирует тревожный факт, что «шутка об изнасиловании» — это даже термин, но и то, что случившееся с этим оратором — трагедия, то, что случилось, — гребаная шутка, а «шутки» об этом позволяют выявить еще больше трагедии.

стихотворение», до такой степени, что наши разговоры о любой «любовной поэме» с какой-либо уверенностью просто начинают выглядеть нелепо. В известном теперь стихотворении «Шутка об изнасиловании» используется аналогичная тактика, но с честностью, смешанной с более типичной сатирой Локвуда, так что стихотворение не только комментирует тревожный факт, что «шутка об изнасиловании» — это даже термин, но и то, что случившееся с этим оратором — трагедия, то, что случилось, — гребаная шутка, а «шутки» об этом позволяют выявить еще больше трагедии.

Вам понравился Balloon Pop Outlaw Black ? Та часть о Попае? Попай как метод анализа, как субъект, как субъективность, как анализанд, поскольку он просто мультяшный персонаж, почему вы так к нему привязались? Материальный мир интенсивен, люди. Это реальность, и то, чем мы смотрим на реальность, и какой была бы реальность, если бы мы не смотрели, и не забывайте о реальности, когда мы смотрим прямо на нее. Локвуд подобен Джори Грэм в образе колибри: если в реальности Грэм есть завеса, отделяющая абстрактное от конкретного, и Грэм приблизится к завесе, чтобы потворствовать этому тонкому разделению между ними, Локвуд нырнет и захлестнет каждую часть того, что делает реальность реальностью. Есть и абстракция к реальности. Не забывайте. Так выглядит фигура Попая в Balloon Pop Outlaw Черный . Так говорит говорящий в Родина Отечество Родинасексуал, который хочет, а затем хочет хотеть большего, хотя бы для того, чтобы желание хотеть большего было похоже на траекторию, которая продолжает вытягиваться, даже когда мы думаем, что простое желание чего-то якобы сделает это нашим. Оказывается, «хотеть» — еще одно из этих расплывчатых слов. Все это звучит так неудобно. Это!

Есть и абстракция к реальности. Не забывайте. Так выглядит фигура Попая в Balloon Pop Outlaw Черный . Так говорит говорящий в Родина Отечество Родинасексуал, который хочет, а затем хочет хотеть большего, хотя бы для того, чтобы желание хотеть большего было похоже на траекторию, которая продолжает вытягиваться, даже когда мы думаем, что простое желание чего-то якобы сделает это нашим. Оказывается, «хотеть» — еще одно из этих расплывчатых слов. Все это звучит так неудобно. Это!

Первая книга Кента Шоу Calenture была опубликована в 2008 году. Его работа вышла в The Believer, Ploughshares, Boston Review и др. Осенью 2016 года он начинает преподавать в Уитон-колледже в Массачусетсе. Еще от этого автора →

Теги: Книги, Кент Шоу, Патрисия Локвуд, поэзия, Обзоры

Рубрики: Поэзия, Обзоры

Являясь филиалом книжного магазина, The Rumpus получает процент от соответствующих покупок. Этот доход помогает нам поддерживать жизнь журнала.

Блог

Мы вернулись!!!!!

| Опубликовано 17 июня 2020 г., 10:00 |

ЗАНЯТИЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

6 ИЮЛЯ!!!

Поскольку мы продолжаем заботиться о здоровье и безопасности членов нашей команды, инструкторов, сообщества и студентов в качестве нашего главного приоритета, мы хотели бы предоставить вам обновленную информацию о продолжающемся реагировании Trinity на COVID-19.(коронавирус) проблемы со здоровьем.

Безопасность:

Наши требования превышают рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и DHS Висконсина, поскольку мы ограничиваем размер классов и поощряем практические занятия вместо занятий в классе. , а также дополнительный скрининг и меры предосторожности.

Мы вновь открываемся и зачисляемся на 50%, что означает, что мы будем принимать только шесть (6) учеников на каждое занятие в классе и шесть (6) на онлайн-занятия, чтобы ограничить возможность передачи вируса и предлагают качественное образование и обучение. Каждая предлагаемая программа полностью адаптируется для полноценного онлайн-обучения и смешанного обучения. Маски потребуются во время занятий, а маски и лицевые щитки потребуются во время лабораторий с тесным контактом.

Большинство членов нашей административной команды работают из дома с 18 марта. Преподаватели, которые все еще преподают, и студенты будут контролироваться на наличие симптомов или воздействия COVID-19. Если какой-либо член команды, инструктор или студент болен, контактировал с кем-то, кто болен или дал положительный результат на COVID-19, или сам дал положительный результат на COVID-19, этот человек не может посещать занятия или офисы Trinity в течение 14 дней.

Все, прибыв на работу или на занятия, должны успешно пройти тест на COVID-19. скрининг и пройти температурный контроль. Как и во всех медицинских учреждениях, никто не может войти на рабочее место или в класс без прохождения проверки. Скрининг COVID-19 включает в себя: недавнюю поездку за границу, контакт с человеком с симптомами COVID-19 или с положительным результатом на COVID-19, или с симптомами COVID-19, которые включают лихорадку, кашель, насморк, боль в горле или потерю сознания. обоняния или вкуса. Если учащийся не проходит скрининг на COVID-19, свяжитесь с нами, чтобы перенести занятие на более позднюю дату бесплатно для вас. Если учащийся прибывает на занятие, не прошедшее проверку, он сможет участвовать в онлайн-лекции и продолжать выполнять онлайн-задания, а занятия лабораторными работами/отработками навыков будут перенесены после того, как учащиеся будут помещены в карантин.

скрининг и пройти температурный контроль. Как и во всех медицинских учреждениях, никто не может войти на рабочее место или в класс без прохождения проверки. Скрининг COVID-19 включает в себя: недавнюю поездку за границу, контакт с человеком с симптомами COVID-19 или с положительным результатом на COVID-19, или с симптомами COVID-19, которые включают лихорадку, кашель, насморк, боль в горле или потерю сознания. обоняния или вкуса. Если учащийся не проходит скрининг на COVID-19, свяжитесь с нами, чтобы перенести занятие на более позднюю дату бесплатно для вас. Если учащийся прибывает на занятие, не прошедшее проверку, он сможет участвовать в онлайн-лекции и продолжать выполнять онлайн-задания, а занятия лабораторными работами/отработками навыков будут перенесены после того, как учащиеся будут помещены в карантин.

Оборудование:

Здоровье и безопасность членов нашей команды, инструкторов, сообщества и учащихся являются нашим главным приоритетом. Наши офисы вновь откроются с сокращенным штатом сотрудников, которые будут рады обслужить вас. Как и в течение последних 3 лет в бизнесе, мы продолжаем соблюдать рекомендации производителей манекенов по очистке нашего оборудования в классе, поскольку мы добавляем усиленные меры защиты для наших студентов и сотрудников: не менее чем за 20 секунд до входа в класс;

Наши офисы вновь откроются с сокращенным штатом сотрудников, которые будут рады обслужить вас. Как и в течение последних 3 лет в бизнесе, мы продолжаем соблюдать рекомендации производителей манекенов по очистке нашего оборудования в классе, поскольку мы добавляем усиленные меры защиты для наших студентов и сотрудников: не менее чем за 20 секунд до входа в класс;

— Оборудование будет располагаться на расстоянии не менее шести (6) футов;

— Все учащиеся и преподаватели должны носить лицевые маски/маски, когда находятся в классе;

— В классе запрещается употреблять еду и напитки;

— Каждому учащемуся будут предоставлены одноразовые перчатки для использования во время занятий;

— Все оборудование и мебель тщательно дезинфицируются коммерческими дезинфицирующими средствами после каждого занятия и лабораторного занятия;

— Раковины были добавлены в наш класс, чтобы обеспечить надлежащую гигиену рук во время лабораторных работ.

Мы принимаем меры по дезинфекции наших офисов и оборудования даже больше, чем наши и без того высокие стандарты чистоты.

. 3

. 3