Слово о полку Игореве — краткое содержание поэмы по частям

Настройки

Размер шрифта

Цвет текста

Цвет фона

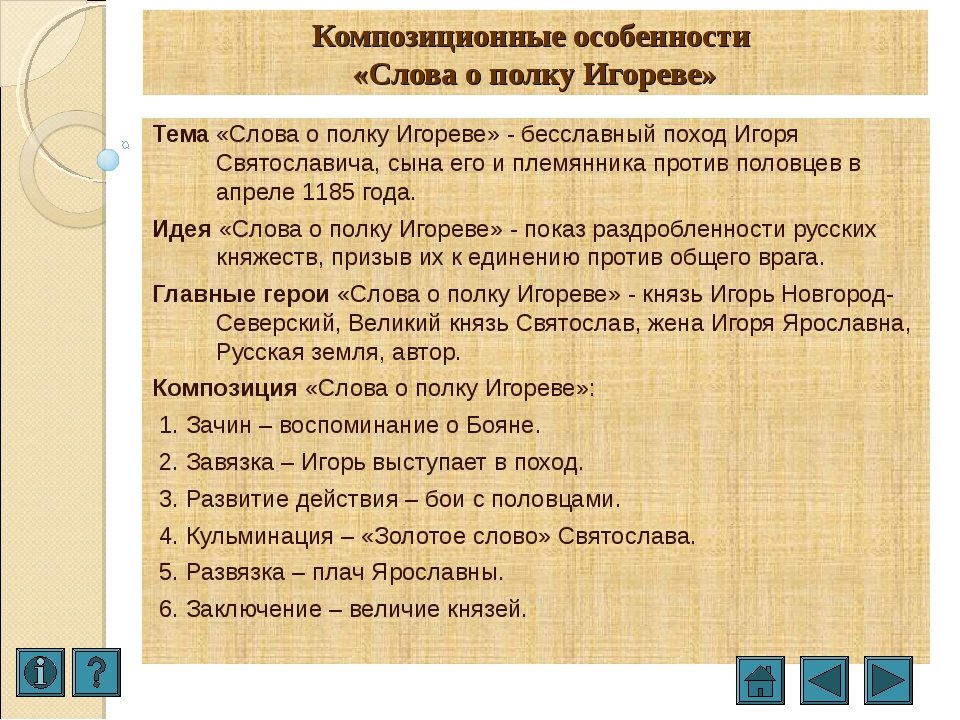

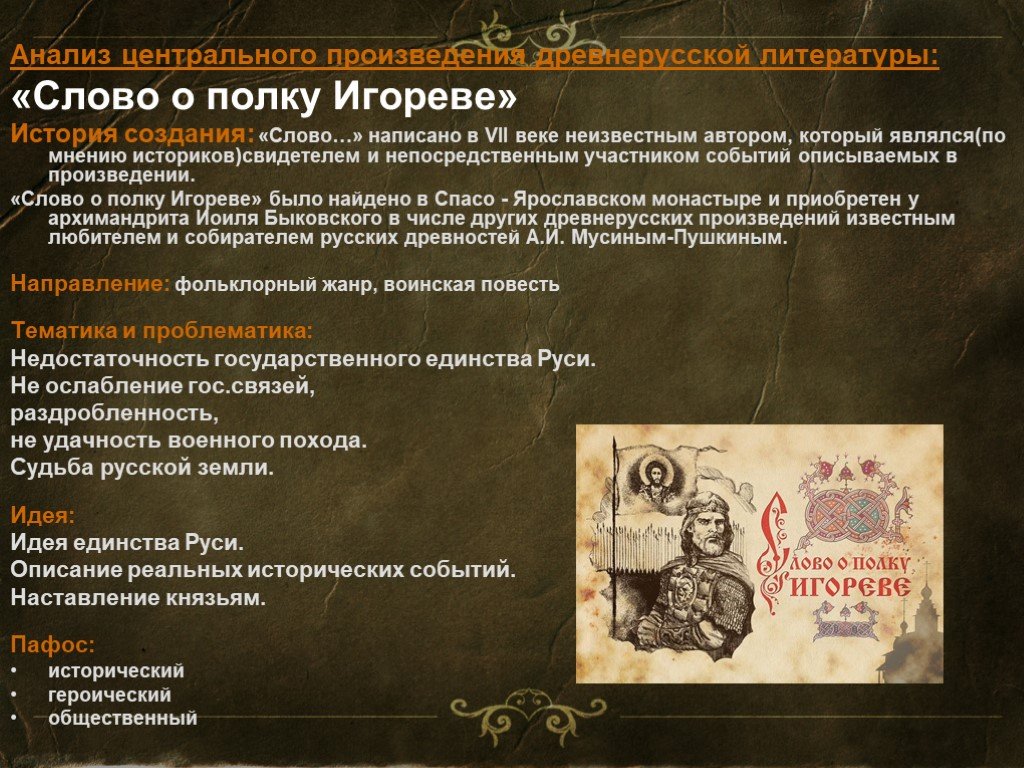

События истории передаются в художественных текстах. Краткое содержание поэмы «Слово о полку Игореве» по частям поможет разобраться в композиции произведения, представить поход на половцев образно и близко к реальным событиям прошлого.

Вступление

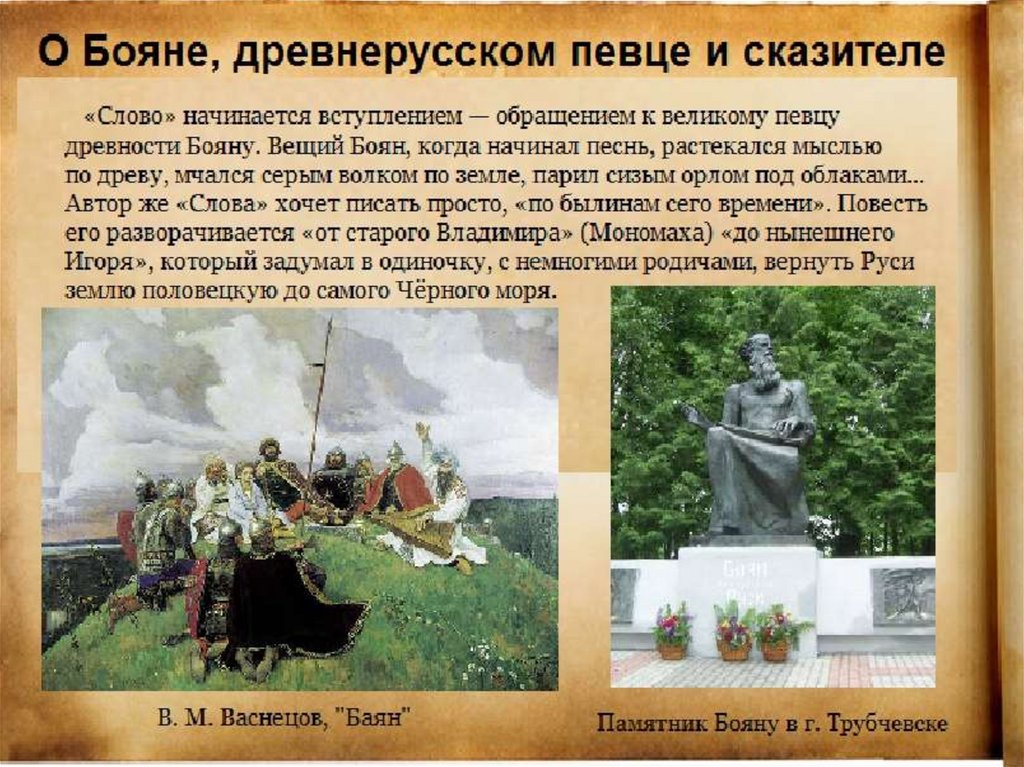

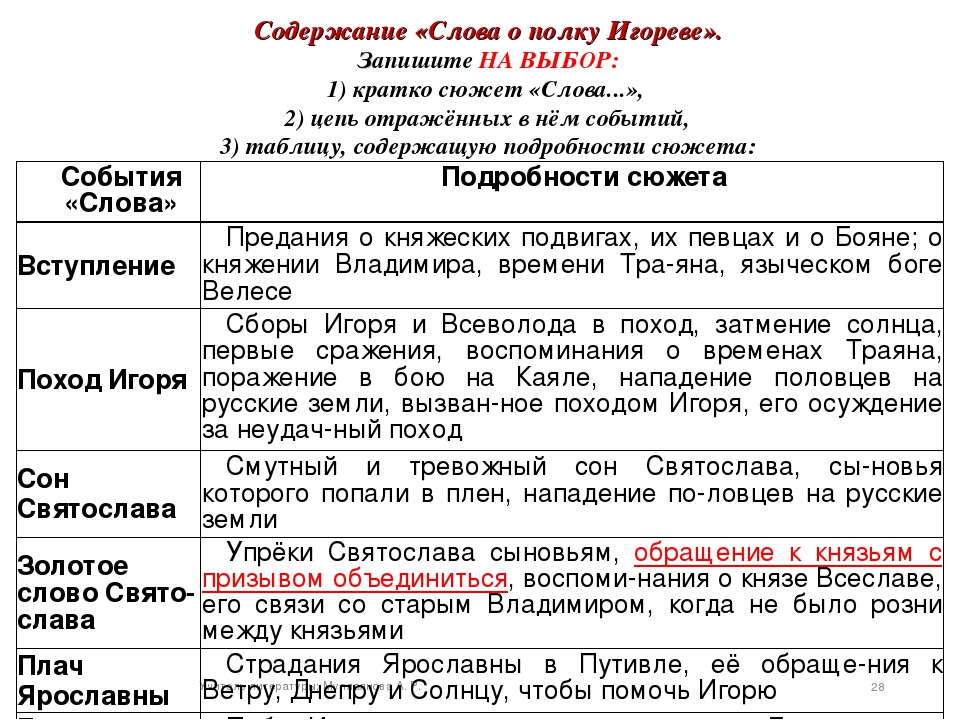

Автор говорит читателям, что речь в произведении пойдет о походе князя Игоря. Боян начинает петь о князе. Автор сравнивает певца с серым волком, парящим орлом. Боян вспоминает былые дни, струны «славу рокотали» князьям. Повесть опишет времена Игоря, когда повел он «полки родного края» против половецких войск.

Часть первая

Игорь с дружиной могучих воинов ждет рать брата Всеволода. Войска брата стоят возле Курска. Боян восхищается курянами: они исправные воины, родились под звуки военных труб, росли и мужали под шлемами отцов. Кормили их с «копья». Они отлично знают лес. Сабли, луки, колчаны готовы к битвам.

Игорь смотрит на солнце и удивляется. Среди белого дня начинается затмение. Ночная мгла покрывает русские войска. Такая примета предвещает беду. Князь не берет знамение во внимание. Он обращается к братьям по оружию со словами призыва. Князь говорит, что лучше быть убитыми от мечей, чем попасть в плен к «поганым». Князь зовет войска в неведомые земли,

«зачерпнуть из Дона шлемом».

Поход начинается. Вся природа против русских планов. Солнце закрылось тьмой, птицы кричат как гроза, звери свистят гневом. Воют волки по оврагам, орлы кричат, вылетая из мглы. Ночь длится дольше обычного. Утром «русичи» начали бой. Смяли половецкое войско, захватили золота, шелка, драгоценных камней. Игорь взял стяг врагов и копье из чистого серебра – это была его награда. Войска братьев выбрали место для отдыха. Они далеко ушли от родных земель. Орда готовится к ответной битве:

«Гзак …бежит, Кончак спешит».

Над русскими войсками затягиваются тучи, вспыхивают молнии. Боян восклицает:

Боян восклицает:

«О Русская земля» Ты уже за холмом!».

Эти строчки будут повторяться по всему произведению.

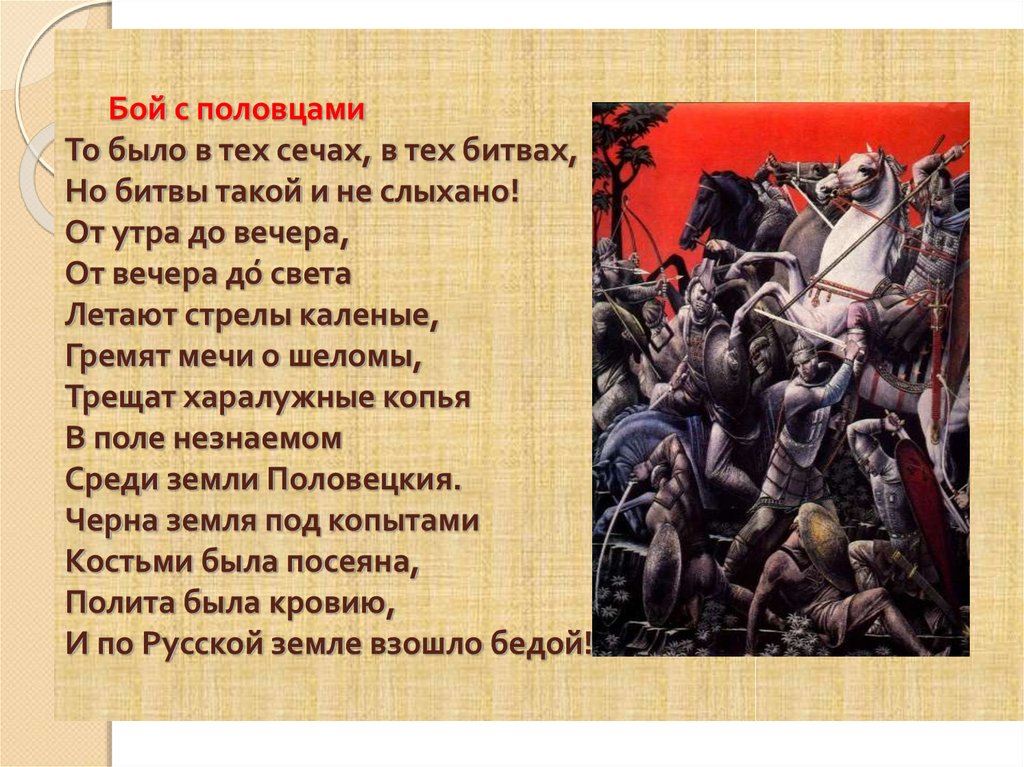

Половцы накрыли русские войска тучами стрел. Враги шли отовсюду. Русские сомкнули крепкие щиты, загородили собою степь.

Всеволод крепко стоял в обороне со своими воинами. Он разрубает врагов «пополам», Боян поет о его силе:

«головы слетают» с тел «поганых».

Всеволод весь в битве, он забыл даже желанную Глебовну. Боян плачет о судьбе Всеволода, который не ценит свою жизнь. Боян перечисляет князей, которые искали себе славу, забыв о единстве страны. Боян поет о грозных походах Олега. Крестьяне (оратай) боялись выходить в поля, наполненные убитыми. Только галки беседовали над телами погибших.

Битва длилась не один день. Гора погибших росла. Русские повернули назад и стали убегать с поля боя, стремясь добраться до родных границ. Раненый Игорь пытается вернуть их к бою. На третий день русские «стяги пали».

Князья на Руси не собирают дружины на помощь своим, наоборот, между братьями идут войны, «куется крамола». Русские жены рыдают, оплакивая мужей, сыновей и братьев.

Русь плачет по сынам Святослава. Они разбудили поганых, все победы отца свели на нет. Молва доносит до русских земель, что князь Игорь попал в плен. Боян поет, что Игорь «на Русь накликал зло». Города стихли от страха, «веселье полегло».

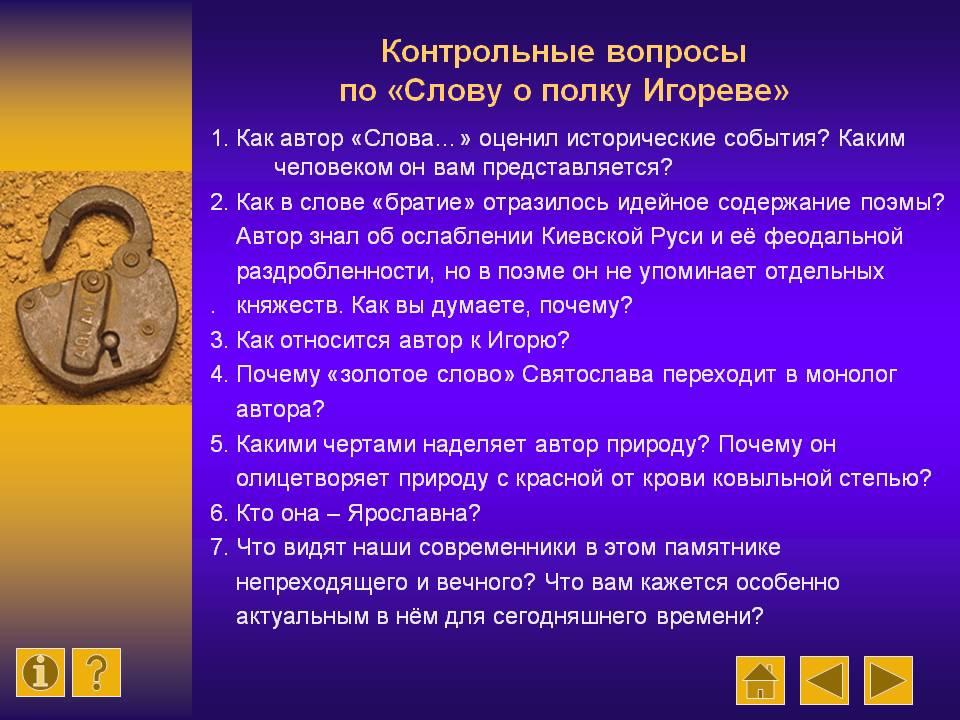

Золотое слово князя – призыв, просьба, плач. Только единый стяг всех княжеств способен остановить полчища «поганых половцев».

Часть вторая

Святославу снится сон. Он собирает придворных бояр и пересказывает ночное видение. Во сне князя покрывали черным полотном, вино было синее, отравленное. На грудь, покрытую полотном, сыпали жемчуг из вражеских колчанов. Святослав видел свой терем без русского украшения — конька. Бояре расшифровывают смутный сон князя. Он о судьбе двух его сыновей. Они поднялись над незнакомыми землями, посмеялись над сединами отца. Половцы «подрубили им крылья», взяли в плен. Насилие снова вырвалось на свободу.

Насилие снова вырвалось на свободу.

Дальше Боян поет о Святославе. Он уступает авторство князю. Звучит золотое слово князя Святослава. Речь смешана с горючими слезами. Обращается князь к сынам. Он не ожидал от них непродуманного тайного похода. Плачет князь: загубили свою юность, понадеявшись на быструю и легкую славу. Он называет их поход злом. Святослав вспоминает брата Ярослава. Его слуги шли на врагов с ножом. Они мстили за сожженные деревни, славили силу русских воинов. Игорь с братом решили славу прадедов себе присвоить – «бить наудалую».

Святослав обращается к великому Всеволоду. Ему жалко суздальские земли, терпящие великие муки. Дальше князь призывает к Рюрику и Давиду. Их воинская слава смолкла, храбрые полки спрятались. Призывает князь встать на защиту Руси, отомстить за раны Игоря.

Святослав говорит о Ярославе. Хвалит его власть и славу в народе: «Осмомыслом» зовут за великий разум. Призывает его пустить стрелы в сторону Кончака, ударить за раны сына Святославича. Дальше в «Слове…» обращение к Мстиславу и Роману. Он напоминает им, как били Хинову и Литву. Склонили перед князьями голову враги, испугались булатных мечей.

Дальше в «Слове…» обращение к Мстиславу и Роману. Он напоминает им, как били Хинову и Литву. Склонили перед князьями голову враги, испугались булатных мечей.

Боян вторит князю, обращается к седьмому веку Троянов. Могучий Всеслав замыслил «новую крамолу» и пошел в Киев. Но город его не принял, повис в синей мгле. Войны привели к гибели русских: головы погибших укладываются на полях как снопы на риге. Поля для пахоты превращаются в поля битвы. Трава чернеет о крови. Засеивают их не добром, а костями русскими. Много горя принес Всеслав, вырвал душу из оратая (пахаря).

Плачет Святослав: нет былой славы и единства. Половцы делят русскую землю. Стонать русской земле, пока не вспомнят князья былую славу и не захотят ее вернуть. Но должны понять князья, что победа возможна только если знамена заплещут вместе. Пока они поют врозь, каждый ищет славу себе. Боян обращается к Святославу:

«… Ни мудрый, ни удалый не минуют божьего суда».

Певец говорит о том, что каждый поймет, в чем его грех против русской земли.

Часть третья

Ярославна плачет о судьбе своего мужа. Она говорит, что обернется кукушкой, полетит к мужу, чтобы промыть глаза князя. Приоткроет он очи, а она омоет ему раны. Ярославна обращается к Ветру. Просит его не веять злобно, не помогать половецким стрелам. Просит женщина веять на просторе, подняться над облаками, лелеять корабли. Осуждает ветер за то, что он развеял ее веселье, раскидал по ковылю.

Ярославна обращается к Днепру. Могучая река пробилась сквозь каменные горы половецких земель. Женщина просит пожалеть князя, помочь ему на чужбине, сохранить ему жизнь. Просит женщина Днепр, чтобы слезы ее остановились, забылись, чтобы муж вернулся.

Обращается с плачем Ярославна к солнцу. Осуждает за палящие лучи. Спрашивает, зачем оставило солнце воинов на чужой земле без воды, жаждой стянуло луки, горем переполнило оружие.

Услышала природа плач женщины. Помогли они князю бежать из плена и вернуться домой. Море взыграло, ветер помчал в родные края. Игорь превратился в горностая, поплыл как гоголь, серым волком помчался по лесам, взвился сокол в облака. Летит князь домой не разбирая пути. Дятлы указывают путь стуком, рассвет радуется князю, ликуют соловьи.

Летит князь домой не разбирая пути. Дятлы указывают путь стуком, рассвет радуется князю, ликуют соловьи.

Река Донец поет Игорю славу: принес веселье, вернувшись из неволи домой. Игорь благодарит реку за помощь.

Гзак и Кончак мчатся за беглецом. Они рассуждают о том, как им вернуть в плен Игоря: подстрелить, предложить золота, заманить «золотой стрелой», опутать девицей.

Боян завершает свое пение. Тяжело голове без плеч, горько безглавому телу, мрачно на Руси без Игоря. Песнь завершается словами славы. Боян славит Игоря, Всеволода, Владимира. Поет славу тем, кто бьет полки «поганых». Славит Боян не только князя, но и всю его дружину.

Игорь приезжает в храм Богоматери в Киеве. Русь радуется его возвращению, надеется на победу, единение.

Краткое содержание «Слова и полку Игореве» и отзыв для читательского дневника

Многомудрый Литрекон представляет для прочтения краткий пересказ поэмы «Слово о полку Игореве», который является одной из составляющих читательского дневника, и отзыв, включающий главную мысль и мораль произведения. Сюжет «Слова о полку Игореве», состоящий из трёх частей, передан в сокращении, однако подробно освещает основные события поэмы. Также Вы можете использовать анализ, историю открытия и подробное краткое содержание произведения. Приятного просвещения!

Сюжет «Слова о полку Игореве», состоящий из трёх частей, передан в сокращении, однако подробно освещает основные события поэмы. Также Вы можете использовать анализ, историю открытия и подробное краткое содержание произведения. Приятного просвещения!

Содержание:

- 1 Пересказ

- 1.1 Часть 1: Поход Игоря

- 1.2 Часть 2: Золотое слово Святослава

- 1.3 Часть 3: Плач Ярославны и освобождение Игоря

- 2 Отзыв

Пересказ

Часть 1: Поход Игоря

Повествование ведётся от лица Бояна, который рассказывает о походе князя Игоря на половцев в 1185 году.

С собой в поход Игорь зовёт своего брата Всеволода, и тот охотно соглашается. На протяжении всего пути до Половецкой земли войско сопровождают дурные предзнаменования, но Игорь не отказывается от своей цели «копьё преломить в половецком поле незнакомом».

На рассвете началась битва с половцами, которая закончилась победой русичей. На следующий день вновь началась битва с половцами и их предводителями: ханами Гзаком и Кончаком.

По ходу своего рассказа Боян вспоминает междоусобные войны при правлении князя Олега, предка Игоря. Но русской земле они не принесли ничего, кроме разорения, запустения и смерти.

Вновь возвращается автор к главным событиям поэмы. Сражение длилось долгих два дня, на третий же день закончилось поражением русских. Ханы взяли в плен князя Игоря и князя Всеволода. Наступило тяжёлое время для русских людей.

Часть 2: Золотое слово Святослава

Отцу князей, Святославу, снится странный сон, который мудрецы растолковывают как поражение его сыновей в битве. Опечален Святослав их безрассудным поступком, сокрушается он, что некому помочь одолеть половцев.

Автор поддерживает князя и призывает всех русских князей объединиться и защитить родные земли, отомстить «за Игоревы раны». Этот призыв обращён к Рюрику и Давиду, к Ярославу и Мстиславу «с отважным Романом». Он зовёт и князей Ингвара и Всеволода, троих Мстиславовичей, также призывая защитить Русь. Боян не видит смысла в междоусобной вражде между Ярославом и потомками Всеслава и просит их остановиться, ставя в пример защитника родины — князя Владимира.

Часть 3: Плач Ярославны и освобождение Игоря

Слышится в Путивле плач Ярославны, жены Игоря, что умоляет силы природы сохранить жизнь её мужу.

Сам князь в ту полночь не спал. Помог ему сбежать половец Овлур, который приготовил коней для побега. Природа помогла Игорю поскакать в нужном направлении. Половецкие ханы обнаруживают исчезновение князя Игоря и хотят отомстить, планируя или же убийство его сына, Владимира, или же его женитьбу на половчанке, но отказываются от этих мыслей.

Князь Игорь возвращается на родину. Боян сравнивает его приход с появлением солнца на небе, славит князей и дружину Игоря, на этом и заканчивая свою поэму.

Отзыв

(250 слов) Мне понравилась поэма «Слово о полку Игореве», потому что она пронизана патриотизмом и мужеством русских людей в минуту опасности. Читая её, понимаешь насколько могуч и силён русский народ, и что даже перед лицом страшного врага, что внезапно начинает угрожать Руси, он обязательно сможет найти выход и одолеть неприятеля. Моё мнение подтверждается словами самого рассказчика Бояна, который на протяжении всей поэмы не устаёт восхвалять русских князей, восхищаясь отвагой и мужеством, сильной волей и теми качествами, что позволяет им быть опорой государства. Но он и ругает тех, кто погряз в междоусобицах, однако верит, что это закончится, и наступит мир и покой на русской земле.

Моё мнение подтверждается словами самого рассказчика Бояна, который на протяжении всей поэмы не устаёт восхвалять русских князей, восхищаясь отвагой и мужеством, сильной волей и теми качествами, что позволяет им быть опорой государства. Но он и ругает тех, кто погряз в междоусобицах, однако верит, что это закончится, и наступит мир и покой на русской земле.

Главная мысль «Слова о полку Игореве» заключается в понимании важности таких слов, как патриотизм, сила единения и сплочённость. Мораль поэмы и состоит в том, что народ должен быть как единое целое, как один слаженный организм, несмотря на то, что живёт в разных уголках Руси и придерживается разных взглядов, обычаев и традиций.

Чему учит автор? Думаю, он заставляет задуматься читателя о таких важных вещах, как любовь к родине и желание защитить её и отстоять перед лицом опасности. Он призывает быть мужественными и храбрыми, едиными и сплочёнными, сильными и патриотичными. Моё отношение к словам автора, безусловно, положительное, ведь в этом заключена вековая мудрость, что должна передаваться из поколения в поколение. Любовь к родине — это то, что должен привить своему ребёнку каждый родитель.

Любовь к родине — это то, что должен привить своему ребёнку каждый родитель.

Моё впечатление от произведения невероятное светлое и вдохновлённое. После прочтения хочется начать совершать подвиги и непременно доказать, что наш народ всегда будет таким же непоколебимым, сильным и отважным.

Автор: Анастасия Бискова

Агапкин Василий Иванович. «Прощание славянки» — марш на все времена

22 июня исполняется семьдесят один год с начала Великой Отечественной войны. Наша страна понесла в нем многочисленные потери. Память о людях, отдавших жизнь в битве со злейшим врагом, наверное, будет тревожить душу не меньше, чем будет жить наш народ. По прошествии многих лет с тех пор мы будем уважать героизм наших дедов и прадедов, защищавших эту землю. И мы должны дорожить памятью обо всем, что вдохновляло их на победу, ведя бой, что напоминало ему о тех, кто оставил их дома. Среди самых дорогих и одновременно тревожных воспоминаний для ветеранов – мелодия бессмертного марша «Прощание славянина», столетие которого мы будем отмечать осенью 2012 года. Его создание и судьба его создателя – военного дирижера и композитора Василий Агапкин (1884-1964) описано в этом материале.

Его создание и судьба его создателя – военного дирижера и композитора Василий Агапкин (1884-1964) описано в этом материале.

Василий Агапкин родился 3 февраля 1884 года в селе Шанчерово Михайловского уезда Рязанской губернии в семье бедного крестьянина. Рано осиротев, вместе с братьями и сестрами ему пришлось просить милостыню. В десять лет мачеха привела его в духовой оркестр 308-го резервного батальона Царского Астраханского пехотного полка, в который он был зачислен учеником. Мальчик получил маленькую, но звонкую трубку — корнет-а-поршень. В течение пяти лет Агапкин признавался лучшим солистом-корнетистом полка — случай редкий. В 1906 Василия Агапкина призвали в армию, в Тверские драгуны, под Тифлис.

В декабре 1909 года, после окончания своей военной службы, во время освоения нового для него инструмента — свирели, Агапкин отправился в Тамбов — поступить в Музыкальное училище. 12 января 1910 года он был назначен начальником седьмого трубача в Запасной кавалерийский полк, а осенью 1911 года был принят в класс духовых инструментов Тамбовского музыкального училища.

В октябре 1912 года началась Первая Балканская война. Балканские славяне начали освободительную войну против Османской империи, в результате которой Балканский союз — Болгария, Греция, Сербия и Черногория — оттеснили Турцию от Балканского полуострова.

Агапкин в эти дни не сидит на месте. Как и его коллеги, он просто бредил Балканами, героизмом «братушек-болгар». Он видел, как балканские славянки провожали в бой с турками своих отцов и сыновей, братьев и невест. Расставание было тяжелым, все понимают, что не все возвращаются, возможно, расстаются навсегда. В штабе полка, на улице, в керосинной лавке — везде что-то напевал — рождался будущий марш. Но мелодия вновь и вновь ускользала — лишенная нарочитой бравурности, она, по замыслу автора, стала символом щедрости славянского сердца, выражением единого патриотизма.

Марш родился на тихой улице Гимнасической (ныне улица Городская) в Тамбове осенью 1912 года. Агапкин решил показать свою новую мелодию известному композитору, военному капельмейстеру Литовского 51-го пехотного полка Якову Богораду. Для этого он отправился в Симферополь. Вместе они придумали название марша – «Прощание славянки». Через некоторое время Богорад издал в Симферополе сотни экземпляров заметок о походе. На обложке — молодая женщина, прощающаяся с солдатом, Балканские горы вдали и отряд солдат. И надпись: «Прощание славянина» — последний марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Произведение Агапкина.

Для этого он отправился в Симферополь. Вместе они придумали название марша – «Прощание славянки». Через некоторое время Богорад издал в Симферополе сотни экземпляров заметок о походе. На обложке — молодая женщина, прощающаяся с солдатом, Балканские горы вдали и отряд солдат. И надпись: «Прощание славянина» — последний марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Произведение Агапкина.

Вскоре мелодия зазвучала уже по всей России. Благодаря тому, что киевская звукозаписывающая фирма «Экстрафон» летом 1915 года выпустила граммофонные записи марша, он очень быстро прославился. Мелодия марша получила всемирную известность: ее стали исполнять военные оркестры Болгарии, Германии, Австрии, Норвегии, Румынии, Испании, Швеции, Югославии и других стран.

Марш «Прощание славянки» оставался популярным после Октябрьской революции 1917 года, особенно в белом лагере. Его мелодии легли в основу песен Добровольческой армии, Сибирской народной армии, армии Колчака, Дроздовской дивизии. Возможно, поэтому в СССР марш если и не был официально запрещен, то, во всяком случае, не поощрялся. Несмотря на то, что марш упоминается в сборнике нот «Служебно-боевой репертуар для оркестров Рабоче-Крестьянской Красной Армии», вышедшем в 1945, в описании составителя сборника, композитор генерал-майор С.О.Чернецкий критикует марш за скупой примитивизм и гармонию как «типичный дореволюционный марш».

Возможно, поэтому в СССР марш если и не был официально запрещен, то, во всяком случае, не поощрялся. Несмотря на то, что марш упоминается в сборнике нот «Служебно-боевой репертуар для оркестров Рабоче-Крестьянской Красной Армии», вышедшем в 1945, в описании составителя сборника, композитор генерал-майор С.О.Чернецкий критикует марш за скупой примитивизм и гармонию как «типичный дореволюционный марш».

Марш был разработан для военного духового оркестра, без слов. Все тексты появились позже. На мелодию марша написали стихи В. Лазарев, А. Мингалев, А. Федотов, Галич и другие поэты. «Прощание славянина» с текстом на слова Романа Шлезака под названием «Rozszumialy sie wierzby placzace» («плакучие ивы шумят») было в 1942-1945 гимн польской подпольной военной организации — Армии Крайовой (Armia Krajowa).

Было ли «Прощание Славянки» во время парада 7 ноября 1941 года на Красной площади — вопрос открытый. Музыканты сводного оркестра утверждали, что марш был сыгран. Буденный в своих воспоминаниях поддержал их. Эту точку зрения разделяет воспитанник Агапкин, начальник Военно-оркестровой службы Советской Армии, народный артист РСФСР, генерал-майор Николай Назаров. При этом в архивах хранится точный перечень работ, которые велись тогда. Знаменитого марша среди них нет. Марш не разыгрывался сводным оркестром тысячи труб во время Парада Победы 1945.

Эту точку зрения разделяет воспитанник Агапкин, начальник Военно-оркестровой службы Советской Армии, народный артист РСФСР, генерал-майор Николай Назаров. При этом в архивах хранится точный перечень работ, которые велись тогда. Знаменитого марша среди них нет. Марш не разыгрывался сводным оркестром тысячи труб во время Парада Победы 1945.

И только после выхода в 1957 году знаменитого фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» этот марш был реабилитирован (фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1958 году). В фильме пронзительная душевная сцена: прощание волонтеров. Огромное количество сопровождающих было возле школы, где за металлическим забором двора собрались волонтеры. Вдоль забора в отчаянии бежит Вероника, безуспешно ища своего Бориса. Мучительное напряжение последних секунд — и вдруг оркестр заиграл марш «Прощание славянки»…

Затем марш прозвучал в фильмах «Белорусский вокзал» (1971), «Великая Отечественная война» (1979) и десятках других.

В эти дни под звуки марша уходят в рейс пассажирские теплоходы по Волге и фирменные поезда. Также звуки марша проигрываются при отправлении поездов с призывниками РФ, которые следуют к месту несения службы.

… В 1918 году Василий Агапкин пошел добровольцем в Красную Армию и организовал духовой оркестр в составе 1-го Красного Варшавского гусарского полка. В 1920 вернулся в Тамбов, руководил музыкальной студией и оркестром войск ГПУ.

В 1922 г. Б. Агапкин был переведен в Москву на должность капельмейстера 17-го полка особого назначения ОГПУ. Через год полк был расформирован, и Агапкину пришлось искать новую работу. Он получает место 1-го кондуктора Московской школы путей сообщения ОГПУ.

Ему пришлось нелегко: в аттестации от 31 декабря 1925 года отмечалось, что Агапкин политически недоразвит, не любит замечаний, горд. В то же время его ценили как профессионала: «Любит и знает свою работу. Пользуется авторитетом среди подчиненных. Хорош в своей работе». В следующих аттестациях политическое развитие капельмейстер уже оценивал как удовлетворительное, но подчеркивал, что он хороший руководитель оркестра и любит свою работу. ..

..

В конце января 1924 года оркестр Агапкина провожал Ленина в последний путь.

В 1928 г. В.Агапкин организовал духовой оркестр беспризорников.

В 1930 г. был приглашен на должность дирижера оркестра Центральной школы ОГПУ (с июля 1934 г. — Центральной школы НКВД, с марта 1939 г. — Высшей школы НКВД). Василий быстро организовал команду военных музыкантов, которые вскоре стали регулярно выступать в саду «Эрмитаж», неизменно привлекая всеобщее внимание слушателей.

В июне 1938 года комендант Московского Кремля пригласил его в комиссию по улучшению мелодии часов Спасской башни. Он сочинил мелодию кремлевских курантов — короткую, но чрезвычайно выразительную мелодию. В ней он соединил величественные перезвоны традиционных русских церковных колоколов с музыкой оптимистичных песен 1930-х годов.

Когда началась Великая Отечественная война, Агапкину было уже 57 лет. Ему было присвоено звание военного интенданта 1 ранга и он был назначен начальником духового оркестра мотострелковой дивизии имени Дзержинского.

Ему доверено дирижировать совместным оркестром на историческом параде на Красной площади 7 ноября 1941 г. (главный парад страны в то время проходил в г. Куйбышеве, где сводный оркестр под руководством главного дирижера Рабочей ‘и Крестьянской Красной Армии С.О.Чернецкого). Не имея достаточно времени на репетиции, в условиях строгой секретности Василий смог хорошо подготовиться к выступлению музыкантов. Его отличил нарком обороны СССР Иосиф Сталин. Радиотрансляция музыки с этого парада подняла боевой дух наших людей в тылу и на фронте и вселила уверенность: Победа будет за нами!

24 июня 1945 года на Параде Победы, который навсегда останется в памяти благодарного человечества, спасенного от коричневой чумы, оркестр Агапкин как один из организаторов музыки и первый заместитель главного дирижера входил в состав объединенного оркестр.

Через 8 лет, когда Сталина хоронили, полковник Агапкин снова был перед сводным оркестром.

«Я много лет играл под руководством Агапкина, — вспоминал ветеран военно-оркестровой службы Л. Г.Коровко. — Уравновешенные, спокойные и очень добрые люди. Он разрешал музыкантам, играть в театрах и учиться… Сам учился до своего последние годы. Он собрал дома огромную нотную библиотеку, имел прекрасный гармонический дар. И он был блестящим корнетистом. И в конце жизни он медленно оглох. Это была его самая личная драма…»

Г.Коровко. — Уравновешенные, спокойные и очень добрые люди. Он разрешал музыкантам, играть в театрах и учиться… Сам учился до своего последние годы. Он собрал дома огромную нотную библиотеку, имел прекрасный гармонический дар. И он был блестящим корнетистом. И в конце жизни он медленно оглох. Это была его самая личная драма…»

Музыкальное наследие В.И.Агапкина насчитывало десятки прекрасных мелодий (12 строевых и 9 встречных маршей и вальсов и романсов), но самым известным в творчестве композитора, несомненно, является марш «Прощание славянки». Все концерты оркестра В. И. Агапкина заканчивались исполнением «Прощания славянки». «Мелодия» неоднократно выпускала пластинки со знаменитым маршем большими тиражами.

Агапкин умер 29 октября 1964 года и похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. На его могиле стоит скромная серая стела-памятник, на которой начертаны золотым штампом записи: Первые три такта «Прощания славянки». Марш, ставший героической и яркой частью истории славянских народов, музыка которого вдохновляет и просвещает, произносит в наших душах главные человеческие ценности, на которых основана вся жизнь.

…Каждый раз, услышав мелодию «Прощание славянки», у меня комом в горле подступает и переполняет сознание бесконечного уважения к защитникам нашей родной земли и гордости за свою причастность к ней. Пусть этот неповторимый по красоте и силе марш не одно столетие будет обеспечивать уверенность в победе наших идеалов, делая наши тела крепче, а души светлее!

И.Микулонок

| Надо сказать, что место Игоря

бой с половцами уже давно (две сотни лет) ищет

для

многие известные историки и исследователи, начиная с Н.

Карамзина до Б. Рыбакова. Но пока напрасно. Самый действительный

версии о перемещении древнерусского княжеского войска на Половецкую равнину и на

возможное место его утраты выдвигает харьковчанин Михаил Гетманец, т.к.

считают украинские специалисты. Однако, что касается пути Игоря от его

родной город Новгород-Северский до реки Сальницы, впадавшей в

Северский Донец у города Изюм, подавляющее большинство

исследователи не в разногласиях. Например, харьковский историк Д.Багалей предполагал, что из Сальницы Игорь вышел на реку Кальмиус (ныне Донецкая область). Н. Карамзин считал, что он пошел навстречу Тмутаракань и Азовское море, где произошла его битва с половцами. Кстати, это одна из самых спорных гипотез. Прежде всего потому, что сомнительно, чтобы семь тысяч воинов, даже самые смелые и опытные, могли осмелиться пройти с боем почти на тысячу километров в самое сердце Половецкой равнины. И из с другой стороны им просто не хватило времени добраться до места своей гибели из летописных источников известно, что после переправы через Сальницу Игорь был разбит уже на третий день. Что касается академика Б. Рыбакова, то он

послал Игоря, сына Святослава, на юг к реке Самаре,

в бассейн Днепра, где, по его версии,

Русский хозяин нашел свою пропажу. Михаил Гетманец с ним категорически не согласен. По его словам, свою версию российский историк аргументирует лишь

один сомнительный факт: Ярославна,

в тексте «Слова. Следует отметить, что М. Гетманец изучил большое количество бывших

версии. Ему казалось, что наиболее вероятной была гипотеза изюмского историка Николая Сибилева, который считал, что битва Игоря с

Половцы случились где-то между Изюмом и Славянском. Михаил Федорович Гетманец изучал район предполагаемых боевых действий русских и

половецких полков за все пятнадцать лет он прошагал несколько тысяч

километров. Более того, он даже устроил экспериментальную езду верхом из

Новгород-Северский до реки Сальницы, максимально закрытый для

условиях похода Игоря в 1185 г. Все это позволило ему обосновать

его собственную предложенную теорию в деталях и принять во внимание географические и

топографические ориентиры, упоминаемые как в летописях, так и в «Слове».

Многие его открытия

теперь пополнили свой арсенал русские и украинские исследователи, в том числе сам Б.

«Слово о брани Игоря» оставило нам великий числа загадок исторических, географические, лингвистические, — говорит Гетманец. Одна из них – река Каяла, на берегах которого поход Игоря закончился трагически. Чтобы найти Kayala это значит теснее связать литературный памятник с исторической эпохой, а описанные в нем боевые действия в конкретном районе. Как известно, после Сальницы войска Игоря вошли в

Половецкого края, двигались всю ночь и рано утром встретили половецкие полки.

на реке Сюрлы. С учетом опыта,

который он получил при экспериментальном переходе из Новгорода-Северского в

Сальница, Гетманец пришел к выводу, что в короткую майскую ночь Игорь

прошло, по летописям, идя понемногу не более 30

километров. Но прежде всего ему нужно было найти древнюю дорогу. Потому что во времена старых вооруженных сил двигались только известными историческими путями. предположение то, что полк мог маршировать прямо через дикую равнину, является величайшим заблуждение. Во-первых, дикая равнина была покрыта зарослями трав, кустарников и деревьев, т.е. был практически непроходим. Во-вторых, на открытой равнине половцы мог сразу обнаружить русских. Поэтому до Сальницы войско двинулось по «Изюмскому Сакминскому пути», и далее, в соответствии с антич. «Большая черновая книга», путь раздвоился: одна дорога горным путем шла к нынешнему Славянску, другая была противоположного направления в сторону Муравского Шляха. В «Слове» упоминается длинная гора.

шеломя (шлем), пройдя мимо которого воины восклицали: О Русская земля!

Далек ты теперь за шеломей! Эту гору можно увидеть

и сегодня по пути из Изюма в Славянск. А потом летописи говорят, что на низу дорогу воину преградили половцы полков, стоящих у реки Сюурлы. Он должен быть расположен не так далеко (в 25 30 километров от Сальницы), к тому же она должна быть не такой уж большой и глубокой, ведь известно, что половцы с противоположного берега стреляют друг в друга стрела на Русь… ускакала, и русские перешли эту реку без любое приспособление. По версии Михаила Гетманца, нынешняя река Голая Долина (Голая Долина) это видимо та самая Сюурлы. Я внимательно изучил эту местность и нашел там высокий курган

очень удобно наблюдать за равниной, говорит историк.

Я полагаю, что ставка хана Кончака располагалась в городе

Славянск на реке Тор. И вдоль Сюурлы поставил уверенно передовой

отряды для защиты половецкой земли. Именно здесь произошло первое сражение между русскими и половцами. Полки Игоря одержали победу над немногочисленными силами кочевников, начали преследовать их вглубь равнины, а вечером, вернувшись с «полоны (пленники)», они решили остаться там на ночь. И когда принц проснувшись ранним утром 11 мая, он увидел, что русские войска в окружении половцев, и идут они с Дона и с моря, даже пыль заслоняет поля. И тогда он принял решение вырваться навстречу Донец за заслоном от леса. Но половцы разгадали его замысел и стали преграждать путь русским прижать противника к реке с крутыми берегами к Каяле. И это было великая битва: «С утра до вечера», а затем «От заката до рассвета». «Летят стрелы со стальными наконечниками, С берегов Каялы, по летописи, Игорь, будучи еще в плену, видел

брат его Всеволод, безрассудно сражавшийся,

передвижение «вокруг озера». «Черная земля Именно так русские свой поход и закончили, «И сами пали на землю/ За Русскую землю». Учитывая все эти факты, Гетманец стал искать огромные поле, где семь тысяч русских и большее число половцев может быть расположен, и где озеро и река как водопой расположенный недалеко от него, как и Северский Донец. И он нашел такое место у деревни Глубокая Макатиха. И после этого он занялся поисками легендарной Каялы, которая стала место гибели русского хозяина. Кстати, до Гетманца многие исследователи считают его символическим

рекой, рекой «потери и раскаяния», которой не должно быть в

географическая карта. Михаил Федорович Гетманец был первым, кто не согласился с

эта стабильная версия. С тюркского языка Каяла можно перевести как «Скалистый», поэтому его банки должны предоставить подтверждение этого имени, поясняет М. Гетманец. Но рядом с тем местом, которое я нашел, похожей реки не было. За исключением малая Макатиха, которая весной становится полноводной и стремительной, как упоминается в «Слове». Но однажды он заметил, что колхозные поля, расположенные вблизи р. река усеяна огромными камнями. Об этом ему рассказали местные жители. что в прошлом была «скеля» и каменоломня на базе Это. Гетманец начал раскапывать берега Макатихи и… скалистые берега. Это было просто открытие. Версия о том, что Каяла символична река, по сути, была опровергнута. Тем не менее есть и другие факты, подтверждающие догадку Гетманца.

что события «Слова» развивались между селениями Изюма и

Славянск. А сам князь Игорь, как показано в летописях, был в плену у

р. |

Но куда же он пошел дальше

в этом вопросе ученые не согласны до сих пор.

Но куда же он пошел дальше

в этом вопросе ученые не согласны до сих пор. ..» обращается к реке Днепр и просит вернуть ее

муж в плен. Но она, как замечает М.Гетманец, апеллирует к

одновременно и к Дунаю, и к Солнцу, и к ветру,

поэтому все ее «причитания» носят чисто риторический характер и

не связаны географически с какой-либо областью. Кроме того, расстояние между

до Сальницы и Самары более 100 километров. Кавалерия

вместе с транспортом просто не могли пройти такое расстояние за одну ночь. А также

главное, зачем Игорю было идти так далеко до половцев? По

По мнению Гетманца, поход Игоря в 1185 г. был обычным набегом на

ближайшие поселения кочевников в районе Северского Донца и Осколской

реки. И ничего больше. Подобные рейды, как упоминается в

Исторические летописи Игорь составил и после возвращения из половецкого плена. Например, рейд с братьями в 119 г.1.

..» обращается к реке Днепр и просит вернуть ее

муж в плен. Но она, как замечает М.Гетманец, апеллирует к

одновременно и к Дунаю, и к Солнцу, и к ветру,

поэтому все ее «причитания» носят чисто риторический характер и

не связаны географически с какой-либо областью. Кроме того, расстояние между

до Сальницы и Самары более 100 километров. Кавалерия

вместе с транспортом просто не могли пройти такое расстояние за одну ночь. А также

главное, зачем Игорю было идти так далеко до половцев? По

По мнению Гетманца, поход Игоря в 1185 г. был обычным набегом на

ближайшие поселения кочевников в районе Северского Донца и Осколской

реки. И ничего больше. Подобные рейды, как упоминается в

Исторические летописи Игорь составил и после возвращения из половецкого плена. Например, рейд с братьями в 119 г.1.

Гетманец прошел мимо

торки дорога вдоль неизвестной реки до другой топографической точки до

Сюрлы.

Десятитысячное войско не могло обойтись без воды в течение длительного времени перехода.

Гетманцы верят,

что эта неизвестная река вполне может быть настоящей Каменкой.

Гетманец прошел мимо

торки дорога вдоль неизвестной реки до другой топографической точки до

Сюрлы.

Десятитысячное войско не могло обойтись без воды в течение длительного времени перехода.

Гетманцы верят,

что эта неизвестная река вполне может быть настоящей Каменкой. Потому что он не мог позволить

себя, чтобы держать поле открытым в направлении России.

Потому что он не мог позволить

себя, чтобы держать поле открытым в направлении России.