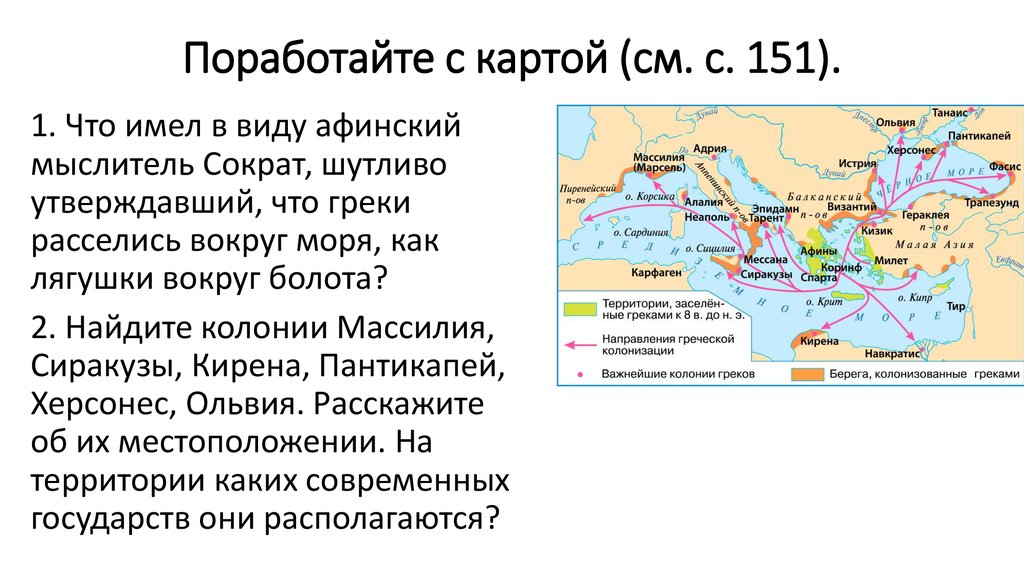

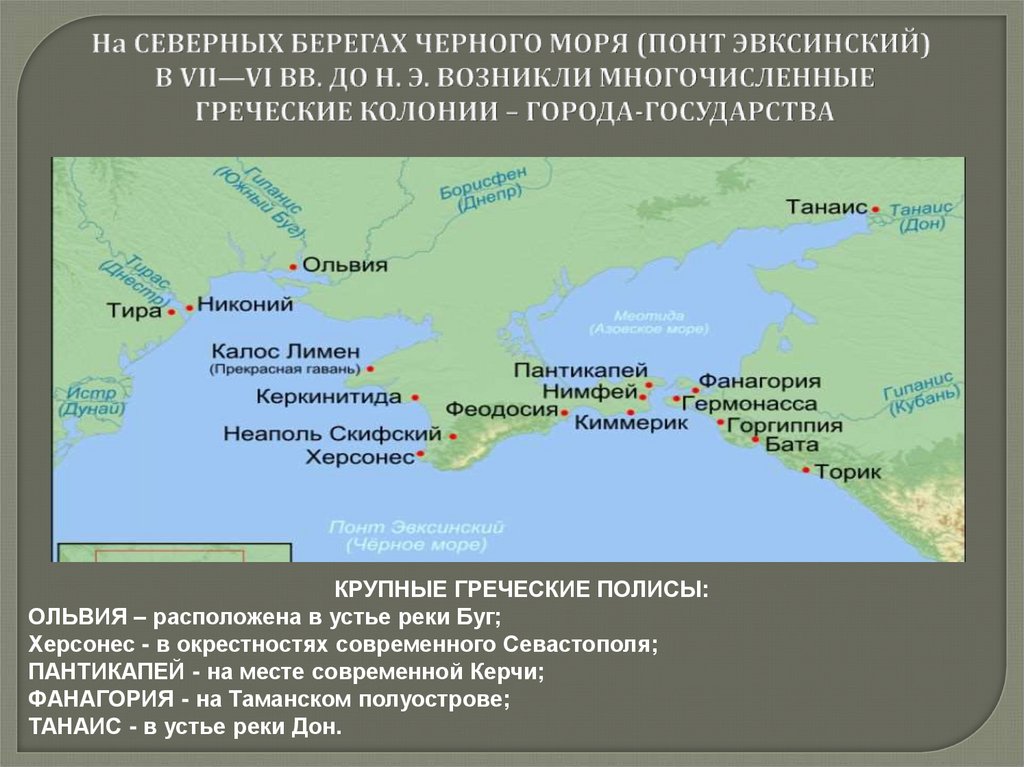

Скифские племена. Греческие колонии в северном причерноморье

Древнейшими из известных нам по имени обитателей северного побережья Черного моря были киммерийцы. Упоминание о них мы встречаем в «Одиссее» Гомера, рисующего страну киммерийцев,- как «край света», страну вечной ночи и смерти (Одиссея, песнь XI, стихи 14—19).

В

ассирийских и персидских клинописных

текстах VIII в. до н. э. они

упоминаются под именем «народа гамирра»,

и страна киммерийцев называется «страной

Гамирр». Ассирийские тексты сообщают

о походах киммерийцев в Переднюю Азию,

об их военных столкновениях с государством

Урарту. По-видимому киммерийцы представляли

собою союз племен. Такие союзы возникают

обычно в период разложения родового

строя. Многие народы, особенно кочевые,

на этом этапе своей истории совершают

дальние походы и часто даже одерживают

победы над своими соседями, стоящими

иногда на более высокой ступени

экономического и культурного развития.

Киммерийцы, по-видимому, не были еще

знакомы с железом, их культура принадлежит

эпохе бронзы.

В 1934 г. при раскопках греческого города Тиритаки на Керченском полуострове найдены два изваяния — мужской и женской фигур из крепкого известняка,— по-видимому, киммерийской работы. Изображение человеческой фигуры крайне примитивно и схематично: показаны только руки, женская грудь и голова, причем черты лица сведены к простейшим геометрическим формам. Подобные изваяния широко распространены у самых различных народов в эпоху родового строя.

«Отец

истории» Геродот сообщает, что в VII

в. до н. э. киммерийцы были вытеснены из

Северного Причерноморья скифами и

переселились в Малую Азию. Но память о

киммерийцах сохранилась в Северном

Причерноморье, в особенности на Керченском

полуострове: «И теперь еще есть в Скифии

Киммерийские стены, есть Киммерийские

переправы, есть и область, называемая

Киммерией, есть и так называемый

Киммерийский Боспор» (IV,

12), т. е. Керченский пролив.

Скифы были выходцами из Средней Азии, язык их принадлежал к североиранской группе и был родственен языкам среднеазиатских племен — саков и массагетов.

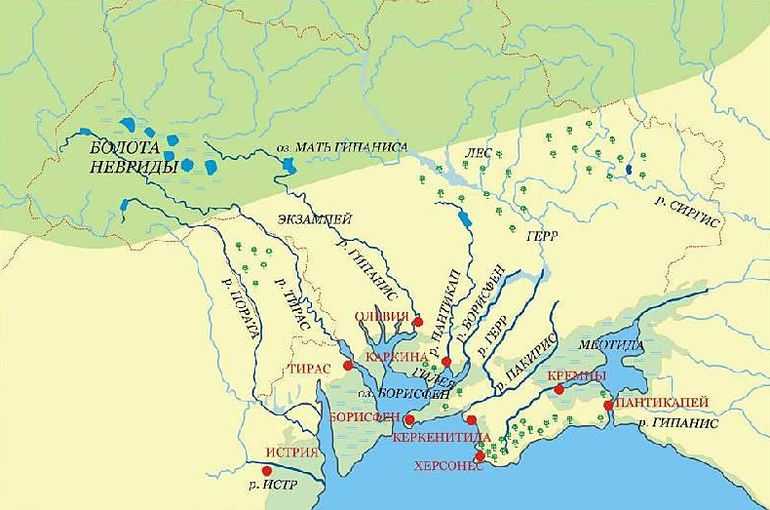

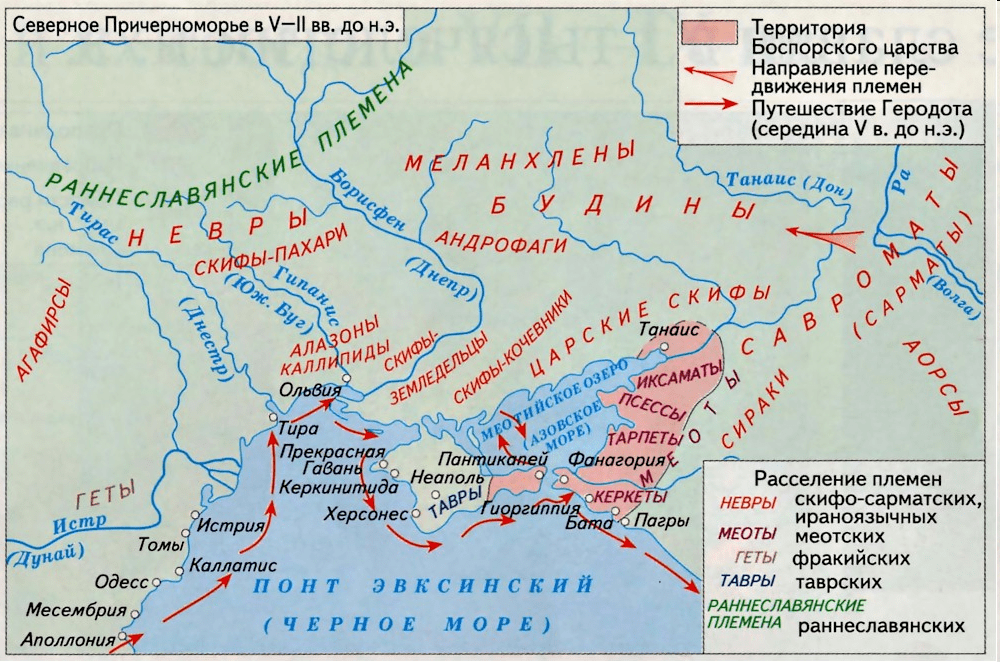

Согласно Геродоту, Скифия представляла собою четырехугольник между реками Истром (Дунаем) и Танаисом (Доном). Геродот перечисляет ряд племен, живших на севере от Скифии: агафирсы, невры, андрофаги (людоеды), меланхлены (черноризцы), будины.

На

восток от Дона жили савроматы. Греческие

писатели, характеризуя савроматов,

обычно пользуются эпитетом «управляемые

женщинами». Очевидно, в общественном

строе савроматов значительную роль

играли пережитки матриархата. Это

предположение подтверждает легенда о

происхождении савроматов, рассказанная

Геродотом. Согласно этой легенде,

савроматы произошли от браков скифских

юношей с женщинами-воительницами,

амазонками.

Нескифские племена жили на Северном Кавказе, в Прикубанье и по берегам Азовского моря, носившего в древности название Меотиды. Приазовские племена собирательно назывались меотами. Наши сведения о прикубанских и северокавказских племенах крайне приблизительны и неполны, большинство из них известно нам только по именам. По-видимому, наиболее передовым по своему экономическому и культурному развитию было племя синдов, живших на Северном Кавказе. Культура прикубанских племен во многом близка скифской.

Горную

часть Крыма занимали тавры, по имени

которых Крымский полуостров получил

наименование Тавриды. Геродот подчеркивает,

что тавры—это не скифское племя. Тавры

стояли на значительно более низкой

ступени общественного развития, чем

скифы и многие другие причерноморские

племена. Геродот сообщает о культе

таврической богини, которую он называет

Девою. С этим культом были связаны

человеческие жертвоприношения: в жертву

богине Деве приносили чужестранцев.

Подобная «кровожадность» тавров

свидетельствует о том, что они находились

на сравнительно низкой ступени развития

первобытнообщинного строя: очевидно,

им не было еще знакомо патриархальное

рабство, поэтому они убивали пленников.

Геродот подчеркивает,

что тавры—это не скифское племя. Тавры

стояли на значительно более низкой

ступени общественного развития, чем

скифы и многие другие причерноморские

племена. Геродот сообщает о культе

таврической богини, которую он называет

Девою. С этим культом были связаны

человеческие жертвоприношения: в жертву

богине Деве приносили чужестранцев.

Подобная «кровожадность» тавров

свидетельствует о том, что они находились

на сравнительно низкой ступени развития

первобытнообщинного строя: очевидно,

им не было еще знакомо патриархальное

рабство, поэтому они убивали пленников.

История взаимодействия греков и скифов — Нож

Греческая традиция утверждала, что афинский законодатель Солон, не чуждавшийся, несмотря на аристократическое происхождение, торговли, во время путешествий изучал образ жизни и традиции других народов. Это и позволило ему впоследствии составить для афинского народа стройный, тщательно продуманный свод законов: «не сократил его прав, и не дал лишних зато».

Читайте также

Эллинский шаман при дворе китайского императора: сон, миф и реальность Аристея Проконнесского

А позднее некоторые эллины стали отправляться в путешествия с намерением познать мир. Ярчайшим примером является «скифский вояж» Геродота — греческого историка, совершившего в середине V века до н. э. путешествие в Скифию с целью собрать об этой удаленной от античного мира и удивительной с точки зрения эллинской культуры стране как можно больше сведений, необходимых для описания одного из значимых событий Греко-персидских войн — похода в скифские земли персидского царя Дария I Гистаспа.

ПервопроходцыВ первые дальние путешествия эллины отправлялись, охваченные жаждой золота. За золотым руном плыли аргонавты. Аристей из Проконесса, добравшись до далекой страны исседонов, принес античному миру рассказ об одноглазых аримаспах, сражающихся со «стерегущими золото грифами» и отбирающих у них драгоценный металл. Судя по тому, что спустя столетия эллинские мастера изображали на расписных вазах поединки аримаспов с грифонами, эта легенда еще долго будоражила античный мир.

Эти предметы помогли определить, кто из сыновей родоначальника скифов Таргитая станет царем, и, по словам Геродота, «это священное золото цари берегут больше всего и каждый год умилостивляют его обильными жертвоприношениями».

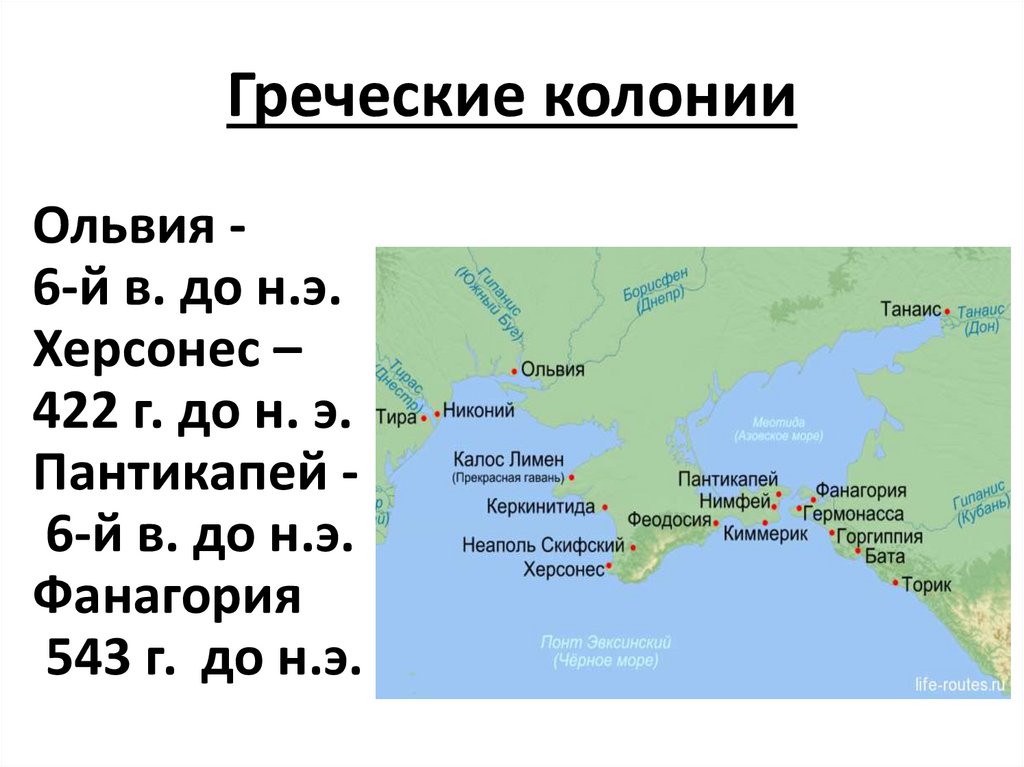

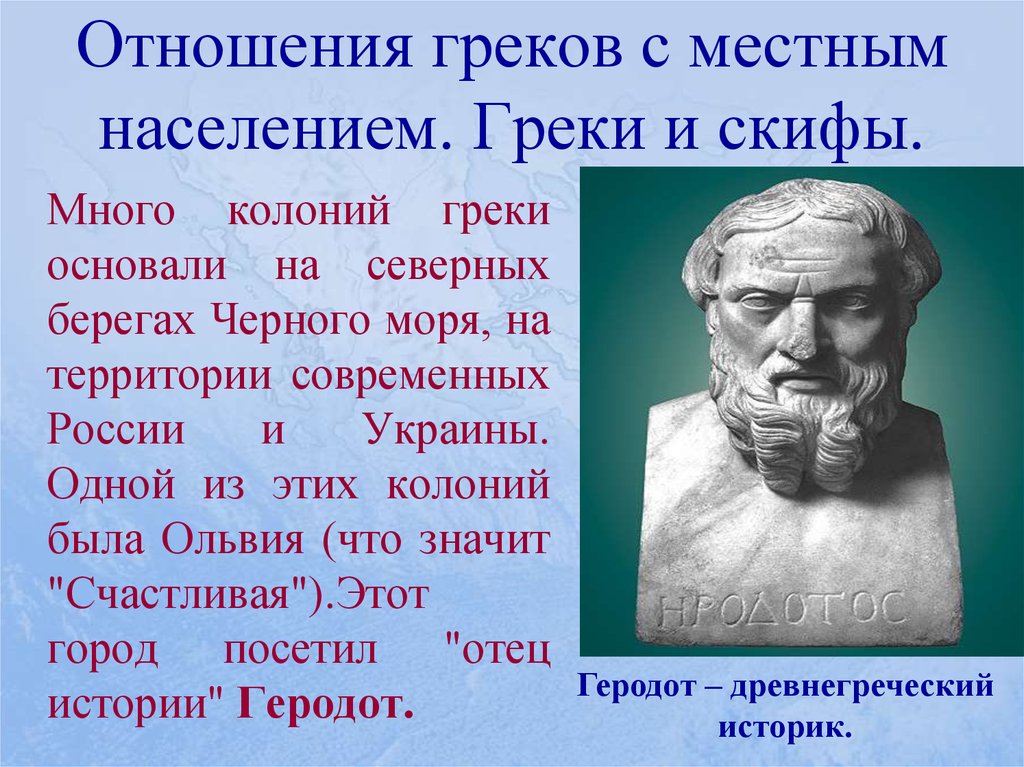

Первая греческая колония в Северном Причерноморье — Борисфен — возникла на острове Березань в устье Днепро-Бугского лимана в третьей четверти VII века до н. э. Ее основателями считаются греки-ионийцы, выходцы из малоазийского города Милета. Именно Борисфен стал опорной базой для проникновения эллинов вглубь Скифии. Несколько десятилетий спустя жители Борисфена совершили «скачок на материк», основав на правом берегу Днепро-Бугского лимана «счастливый город» — Ольвию. Ольвия вскоре стала одним из крупнейших греческих полисов в Северном Причерноморье, ее процветание обеспечивала обширная сельскохозяйственная округа и торговля со Скифией. Оживленную торговлю со скифами вело и древнегреческое Боспорское царство, раскинувшееся на землях Керченского и Таманского полуостровов.

Оживленную торговлю со скифами вело и древнегреческое Боспорское царство, раскинувшееся на землях Керченского и Таманского полуостровов.

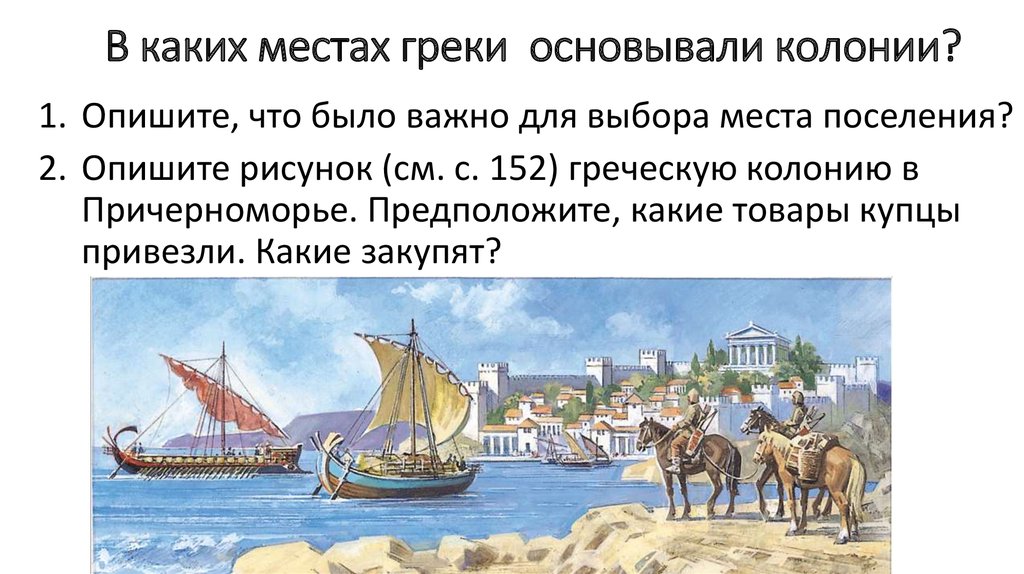

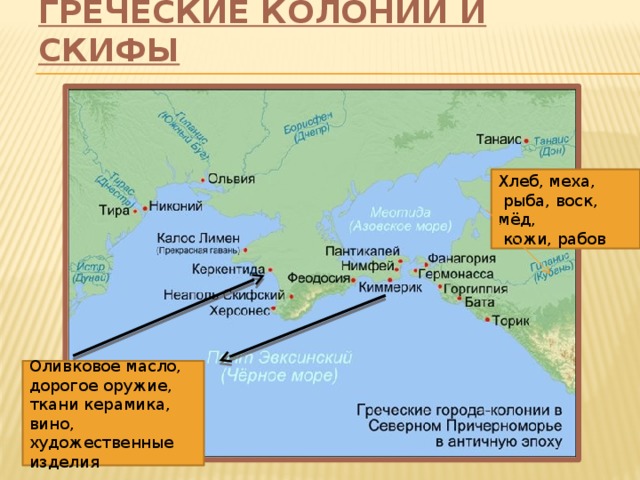

Степная полоса Северного Причерноморья не интересовала греческих купцов. Населенная редкими скифскими кочевыми племенами, степь мало что могла дать античному миру. А вот богатые разнообразными ресурсами лесостепные районы, плотно населенные многочисленными земледельческими племенами, сразу же привлекли их внимание. Ведь здесь можно было выгодно — в обмен на вино, парадную металлическую и керамическую посуду, ювелирные изделия — приобрести зерно и другие необходимые античному миру продукты и товары: мед, кожи, меха, льняные ткани…

Надо сказать, что одновременно с греческими торговцами в лесостепные районы Северного Причерноморья устремляются и скифы. Зерновой потенциал земледельческих племен привлекал и эллинов, и варваров. Однако если греки для приобретения зерна и других продуктов готовы были вести с земледельцами взаимовыгодную торговлю, то кочевники стремились получить всё им необходимое внеэкономическим путем — поначалу попросту грабежом, а впоследствии покорением местного населения и установлением дани. Примечательно, что в конце VII — начале VI века до н. э., в период скифского проникновения в Лесостепь, здесь начинают возводиться сложные земляные укрепления. Археологи еще не пришли к единому мнению о происхождении городищ лесостепной полосы, которых на сегодняшний день открыто более десятка, причем площадь некоторых достигает 20 гектаров. Возможно, они были возведены местными земледельческими племенами в стремлении защитить поселения от нападений кочевников: на некоторых городищах археологи обнаружили следы пожаров, на одном даже последствия «скифской атаки» — участок рва и оборонительного вала, усыпанный бронзовыми наконечниками стрел, некогда выпущенными в защитников укреплений атакующими их кочевниками.

Примечательно, что в конце VII — начале VI века до н. э., в период скифского проникновения в Лесостепь, здесь начинают возводиться сложные земляные укрепления. Археологи еще не пришли к единому мнению о происхождении городищ лесостепной полосы, которых на сегодняшний день открыто более десятка, причем площадь некоторых достигает 20 гектаров. Возможно, они были возведены местными земледельческими племенами в стремлении защитить поселения от нападений кочевников: на некоторых городищах археологи обнаружили следы пожаров, на одном даже последствия «скифской атаки» — участок рва и оборонительного вала, усыпанный бронзовыми наконечниками стрел, некогда выпущенными в защитников укреплений атакующими их кочевниками.

Может быть интересно

«А кем считать плывущих?» Почему древние греки боялись моря

Вот в эти «города» Лесостепной Скифии и направлялись речными и сухопутными путями греческие торговцы и становились здесь желанными гостями (по сравнению со скифами-кочевниками). Находки при раскопках городищ фрагментов греческих амфор и расписной керамической посуды свидетельствуют о том, что первые эллинские купцы проникли в Лесостепь вскоре после основания милетской колонии на Березани — в третьей четверти VII века до н. э. Примечательно, что среди расписной эллинской посуды, фрагменты которой найдены при раскопках скифских городищ, преобладают сосуды с изображениями животных — реальных и фантастических. Не исключено, что греческие купцы, рано усвоив специфические вкусы скифской знати, специально везли на продажу изделия с изображениями животных в манере, напоминавшей скифский звериный стиль.

Не для всех эллинских коммивояжеров путешествия вглубь Скифии складывались благоприятно. Так, в реке Супой (правый приток Днепра) был обнаружен деревянный челн с грузом дорогостоящей греческой бронзовой посуды — амфор, гидрий, ситул, лутериев, — судя по всему, потерпевший крушение и затонувший.

Так, в реке Супой (правый приток Днепра) был обнаружен деревянный челн с грузом дорогостоящей греческой бронзовой посуды — амфор, гидрий, ситул, лутериев, — судя по всему, потерпевший крушение и затонувший.

Имеются основания предполагать, что некоторые из эллинов оставались в лесостепных скифских поселениях надолго: то ли они наладили здесь выгодную торговлю, то ли экспансия скифов-кочевников отрезала им путь назад, к берегам Черного моря. Так, Геродот, описывая скифский народ будинов, сообщает, что в их области есть обнесенный деревянными стенами город Гелон, в котором «есть храмы эллинских богов, украшенные по-эллински деревянными статуями, алтарями и наосами. И каждые три года они устраивают празднества в честь Диониса». Геродот отмечает далее, что «гелоны в древности — это эллины, которые покинули гавани и поселились у будинов, и говорят они на языке отчасти скифском, отчасти эллинском».

Городом Гелоном археологи считают огромное Бельское городище, расположенное на реке Ворскле, левом притоке Днепра. На этом самом большом городище Лесостепной Скифии обнаружено множество обломков греческой посуды. Примечательно, что при раскопках Бельского городища найдены остатки наземной постройки, украшенной деревянными колоннами, — возможно, это был один из эллинских храмов, упоминаемых Геродотом. Поблизости обнаружено скопление вылепленных из глины статуэток, некоторые из которых формой напоминают архаические греческие терракоты, изображающие Деметру, Гермеса и других божеств эллинского пантеона.

На этом самом большом городище Лесостепной Скифии обнаружено множество обломков греческой посуды. Примечательно, что при раскопках Бельского городища найдены остатки наземной постройки, украшенной деревянными колоннами, — возможно, это был один из эллинских храмов, упоминаемых Геродотом. Поблизости обнаружено скопление вылепленных из глины статуэток, некоторые из которых формой напоминают архаические греческие терракоты, изображающие Деметру, Гермеса и других божеств эллинского пантеона.

Древнегреческий алтарь был открыт при раскопках скифского поселения у села Жаботин: глинобитный круг диаметром более метра, украшенный типично эллинским орнаментом — бегущей волной и меандром. В центре круга расчищены остатки деревянного столба — судя по всему, основания архаической греческой статуи-ксоана.

Греческий алтарь, открытый при раскопках скифского поселения у села Жаботин в 1958 году. Фото из статьи Е. Ф. Покровской об исследованиях Жаботинскго поселения в журнале «Советская археология», 1973, № 4Геродотова Скифия и ее боги

Фото из статьи Е. Ф. Покровской об исследованиях Жаботинскго поселения в журнале «Советская археология», 1973, № 4Геродотова Скифия и ее богиПо образному выражению одного из историков-антиковедов, сведения о Скифии Геродот получал через «грекоязычных базарных переводчиков» в эллинских городах Северного Причерноморья, прежде всего — в Ольвии. Несомненно, это отчасти сказалось на точности запечатленной им информации.

Так, описывая суровую по сравнению с Элладой природу Скифии, Геродот перемежает реальность с вымыслом или по меньшей мере с преувеличением: «…здесь в течение восьми месяцев мороз такой нестерпимый, что если в это время разлить воду, то грязи не получишь. Но если развести огонь, то ты получишь грязь». По причине сильных холодов быки у скифов безроги, а иногда воздух Скифии наполняется множеством перьев, в которых без труда угадываются снежные хлопья.

Этногеография Скифии в описании Геродота выглядит следующим образом. Главенствующее положение в Скифии занимали скифы царские, считавшие всех остальных скифов своими рабами. Они обитали в междуречье Борисфена (Днепра) и Танаиса (Дона), включая Крым, и занимали самые лучшие для ведения кочевого хозяйства земли. К северу от них в безлесной степи проживали скифы-кочевники. В лесостепных районах Поднепровья Геродот помещает будинов, в земле которых находится город Гелон, а в лесостепном Побужье — скифов-земледельцев.

Они обитали в междуречье Борисфена (Днепра) и Танаиса (Дона), включая Крым, и занимали самые лучшие для ведения кочевого хозяйства земли. К северу от них в безлесной степи проживали скифы-кочевники. В лесостепных районах Поднепровья Геродот помещает будинов, в земле которых находится город Гелон, а в лесостепном Побужье — скифов-земледельцев.

Рассказывая о скифских богах, Геродот сравнивает их с эллинскими, возможно, следуя давно сложившейся в греко-скифской контактной зоне традиции. Так, по его сведениям, Зевс носит у скифов имя Папай, Гея — Апи, Гестия — Табити, Аполлон — Гойтосир, Афродита — Аргимпаса, Посейдон — Тагимасад. Только Арес, бог войны, не поименован Геродотом по-скифски. Отец истории отмечает, что никому из богов, кроме как Аресу, скифы не сооружают алтарей, однако приносят в жертву животных.

Жертвоприношения же Аресу совершались скифами по особому обряду. Для этого из вязанок хвороста сооружались огромные алтари с площадкой наверху: эти грандиозные сооружения ежегодно подновлялись.

Нельзя не отметить, что у древних греков Арес никогда не пользовался почетом и не считался олицетворением воинской доблести: в греческих мифах он предстает божеством трусливым, завистливым, жестоким, неоправданно свирепым в сражении со слабым противником. И алтарей Аресу, в отличие от других богов, эллины никогда не сооружали. В надгробных эпитафиях погибшим воинам, найденных при раскопках причерноморских греческих городов Пантикапея и Херсонеса, Арес представляется олицетворением хаоса и буйства воинственных кочевников, противоположных упорядоченному миру античного полиса, иллюстрируя известную в ту эпоху культурную оппозицию «эллины — варвары».

Может быть интересно

Клады царской России: как эпидемия кладоискательства охватила русскую деревню и чем были опасны бесовские стражи сокровищ

Особое место в пантеоне Скифии занимал Геракл. Этого героя, чрезвычайно популярного у эллинов, скифы, согласно одной из легенд, сохраненных Геродотом, считали своим родоначальником. Отцу истории рассказали, что в поисках своих таинственно пропавших коней Геракл достиг Гилеи — области в низовьях Днепра, где нашел в пещере змееногую деву, похитившую и спрятавшую животных. В качестве платы за возвращение лошадей змееногая богиня потребовала от Геракла разделить с нею ложе. В результате этой связи появилось три сына, и богиня, возвратив коней, настояла, чтобы герой помог ей определить, кого из сыновей оставить править ее страной, а кого отправить в изгнание. Геракл оставил змееногой матери один из своих луков, сказав, что правителем страны станет тот из сыновей, кто сумеет натянуть на него тетиву. Ему же достанутся и дары Геракла — золотой пояс с золотой чашей. Когда дети возмужали, богиня провела испытание. Старшие сыновья с заданием не справились и удалились из страны, а вот младший, носивший имя Скиф, сумел натянуть на грозное оружие тетиву и остался на родине, став основателем скифского царского рода.

Этого героя, чрезвычайно популярного у эллинов, скифы, согласно одной из легенд, сохраненных Геродотом, считали своим родоначальником. Отцу истории рассказали, что в поисках своих таинственно пропавших коней Геракл достиг Гилеи — области в низовьях Днепра, где нашел в пещере змееногую деву, похитившую и спрятавшую животных. В качестве платы за возвращение лошадей змееногая богиня потребовала от Геракла разделить с нею ложе. В результате этой связи появилось три сына, и богиня, возвратив коней, настояла, чтобы герой помог ей определить, кого из сыновей оставить править ее страной, а кого отправить в изгнание. Геракл оставил змееногой матери один из своих луков, сказав, что правителем страны станет тот из сыновей, кто сумеет натянуть на него тетиву. Ему же достанутся и дары Геракла — золотой пояс с золотой чашей. Когда дети возмужали, богиня провела испытание. Старшие сыновья с заданием не справились и удалились из страны, а вот младший, носивший имя Скиф, сумел натянуть на грозное оружие тетиву и остался на родине, став основателем скифского царского рода.

Примечательно, что в скифском царском кургане Куль-Оба в Восточном Крыму был найден золотой кубок, на котором изображен мужчина в скифском костюме, натягивающий тетиву на лук, а рядом две пары скифов, в каждой из которых один оказывает помощь другому. В первой паре скиф перевязывает товарищу ногу, во второй — извлекает у другого изо рта больной зуб. Не исключено, что на сосуде из Куль-Обы запечатлен расширенный вариант рассказанной Геродотом легенды, причем с определенным «хирургическим» уклоном: незадачливые старшие братья получили увечья при неумелом обращении с оружием, ведь сорвавшийся при натягивании тетивы лук нижним концом ударил бы по ноге, а верхним — съездил по зубам. Есть на кубке и еще одна пара персонажей — пожилой скиф рассказывает молодому товарищу древнюю легенду.

Скиф, натягивающий тетиву на лук. Фото с сайта «Открытая археология». ИсточникЗолотой кубок из кургана Куль-Оба. Государственный Эрмитаж. Скиф, перевязывающий ногу другому скифу. Фото с сайта «Открытая археология». ИсточникЗолотой кубок из кургана Куль-Оба. Государственный Эрмитаж. Скиф, извлекающий у другого скифа больной зуб. Фото с сайта «Открытая археология». ИсточникЗолотой кубок из кургана Куль-Оба. Государственный Эрмитаж. Пожилой скиф, рассказывающий более молодому древнюю легенду. Фото с сайта «Открытая археология». ИсточникЧужие среди своих

Скиф, натягивающий тетиву на лук. Фото с сайта «Открытая археология». ИсточникЗолотой кубок из кургана Куль-Оба. Государственный Эрмитаж. Скиф, перевязывающий ногу другому скифу. Фото с сайта «Открытая археология». ИсточникЗолотой кубок из кургана Куль-Оба. Государственный Эрмитаж. Скиф, извлекающий у другого скифа больной зуб. Фото с сайта «Открытая археология». ИсточникЗолотой кубок из кургана Куль-Оба. Государственный Эрмитаж. Пожилой скиф, рассказывающий более молодому древнюю легенду. Фото с сайта «Открытая археология». ИсточникЧужие среди своихСчитается, что создателем чаши из Куль-Обы мог быть придворный боспорский ювелир-торевт, работавший в столичном Пантикапее. Из пантикапейских мастерских могли происходить золотые обкладки ножен мечей и налучий, найденные в курганах скифских царей. По меньшей мере на четырех налучиях из скифских царских курганов (Ильинцы, Чертомлык, Мелитопольский и Пятибратний) изображены сцены из жизни Ахилла, героя Троянской войны. Аналогичный золотой горит найден в Северной Греции, в гробнице, принадлежавшей, по мнению ученых, македонскому царю Филиппу II, отцу Александра Македонского.

Однако для некоторых представителей скифской знати чрезмерное увлечение эллинской культурой закончилось трагически. Геродот сообщает о двух таких случаях.

Скифский царевич Анахарсис, еще в юности отправившийся в Афины и заслуживший славу одного из семи мудрецов, решил вернуться в Скифию. По пути на родину он посетил многие земли и, попав в Кизике на пышное греческое празднество в честь Матери богов, дал обет: «если здравым и невредимым возвратится к себе», то совершит богине богатое жертвоприношение и устроит сходное с кизикийским празднество. Достигнув области Гилея — лесистой местности в устье Борисфена (Днепра), — Анахарсис принялся за совершение обещанного обряда — «с бубном, увешав себя священными изображениями». Кто-то из скифов, увидев это, донес царю Савлию, брату Анахарсиса, и тот, немедленно явившись к месту священнодействия, убил Анахарсиса выстрелом из лука. Геродот нравоучительно заключает, что Анахарсис погиб «из-за чужеземных обычаев и из-за общения с греками».

Кто-то из скифов, увидев это, донес царю Савлию, брату Анахарсиса, и тот, немедленно явившись к месту священнодействия, убил Анахарсиса выстрелом из лука. Геродот нравоучительно заключает, что Анахарсис погиб «из-за чужеземных обычаев и из-за общения с греками».

Еще более драматична судьба скифского царя Скила. Матерью Скила была гречанка, одна из жен царя Ариапифа, которому Скил наследовал. Мать обучила его греческому языку и посвятила в эллинские религиозные обычаи. Скил настолько проникся греческой культурой, что стал «недоволен скифским образом жизни». Царь время от времени приходил со своим войском к стенам Ольвии, оставлял воинство в предместье, а сам в одиночестве отправлялся в город, где у него был собственный богатый дом, украшенный на греческий манер скульптурами сфинксов и грифонов. Войдя в город, Скил облачался в эллинскую одежду «и во всем остальном пользовался эллинским образом жизни и приносил жертвы богам по законам эллинов». Так продолжалось месяц и более, затем Скил, одевшись по-скифски, возвращался к войску и продолжал править Скифией.

Но однажды какой-то ольвиополит провел в город нескольких скифских предводителей, и те увидели, как их царь в вакхическом исступлении участвует в празднестве в честь Диониса. Когда Скил вернулся к войску, скифы восстали против него: мятеж возглавил один из его братьев, царевич Октамасад. Скил попытался укрыться во Фракии, но фракийский царь Ситалк, не желая войны со скифами, выдал беглеца Октамасаду, и тот собственноручно казнил Скила, став новым скифским царем.

Реальность существования Скила подтверждается находкой на территории древней Фракии (куда, как известно, бежал свергнутый царь) золотого перстня с изображением женского божества и написанным по-гречески именем Скила.

Более того, по мнению петербургского ученого-скифолога Андрея Алексеева, на золотом гребне из скифского кургана Солоха (который считается возможным погребением Октамасада) изображен поединок Скила и Октамасада: последнему помогает в сражении Орик, еще один из упомянутых Геродотом царевичей — сыновей Ариапифа. Навершие золотого гребня из кургана Солоха. Государственный Эрмитаж. Сцена сражения скифов, предположительно, поединка между Скилом (пеший, слева) и Октамасадом (в центре, верхом на коне), поддерживаемым Ориком (пеший, справа). Источник

Навершие золотого гребня из кургана Солоха. Государственный Эрмитаж. Сцена сражения скифов, предположительно, поединка между Скилом (пеший, слева) и Октамасадом (в центре, верхом на коне), поддерживаемым Ориком (пеший, справа). ИсточникЗавершая рассказ о трагической судьбе Скила, Геродот еще раз отмечает: «Вот таким образом скифы охраняют свои обычаи, а тех, кто перенимает чужеземные законы, вот так наказывают». Но кто знает, может быть, за рассказами о неизбежности наказания за отступничество лежит обычная борьба за власть, свойственная правителям многих народов, а не только скифским царям.

Северное Причерноморье на несколько столетий стало контактной зоной эллинской и скифской культур. Скифы охотно пользовались греческой посудой, другими предметами роскоши, с удовольствием пили греческое вино (не считая, впрочем, необходимым смешивать его с водой). Греки же позаимствовали у скифов одежду — короткий кафтан, штаны, сапоги, — более подходящую для местного климата. В вооружении воинов греческих полисов вскоре появились скифские мечи-акинаки, трехгранные наконечники стрел, да и конница стала играть заметную роль в военном деле. Происходил симбиоз культур, создавались синкретические художественные памятники, которые современные исследователи определяют как «греко-скифское искусство». А начало всему положили первые путешествия эллинов в далекую и чуждую Скифию.

Происходил симбиоз культур, создавались синкретические художественные памятники, которые современные исследователи определяют как «греко-скифское искусство». А начало всему положили первые путешествия эллинов в далекую и чуждую Скифию.

Скифо-греческие отношения в Северном и Северо-Западном Причерноморье (VI–V вв. до н.э.): нумизматические свидетельства

Американское нумизматическое обществоВ этом сообщении в блоге воспроизводится глава Елены Столярик из книги «Очерки древних монет, истории и археологии в честь Уильяма Э. Меткалфа» (Нумизматические исследования 38), под редакцией Натана Т. Элкинса и Джейн ДеРоуз Эванс. , ISBN 978-0-89722-357-7, опубликовано ANS в 2018 г.

Переселение скифов, ираноязычной группы кочевников из Средней Азии, на территорию Северного Причерноморья, нынешние российские и украинские степи, было одним из важнейших явлений древней ойкумены. Благодаря военным конфликтам, культурным и этническим взаимодействиям, а также торговле он навсегда изменил социальный ландшафт греков и других этнических групп в регионе.

В конце седьмого и шестом веках до нашей эры многочисленные греческие колонии были основаны в устьях крупных рек этого Северного Причерноморья. Поселения Ольвия, Тира, Никонион и Истрия, среди прочих, были построены в нижнем течении Днепра (древний Борисфен), Днестра (древний Тирас) и Дуная (древний Истр), всего в нескольких милях от места их слияния. с Черным морем.

К тому времени, когда греческие колонисты впервые столкнулись со скифскими племенами, греческие города уже использовали металлические монеты, а ранние монеты часто находили в районах греко-скифской торговли. Вероятно, самые ранние монетоподобные изделия были выполнены в виде наконечников стрел (рис. 1).

Рис.1. Причерноморский регион. Стреловидные деньги. АЕ. Шестой-пятый века до нашей эры. (АНС 1998.106.5, подарок Дмитрия Маркова) 34 мм. Эти деньги-стрелы, по находкам, имели широкое хождение у скифов, фракийцев и греков северного Причерноморья. Примеры были найдены в различных древних памятниках, таких как Ольвия и Березань, Никонион, Аполлония Понтийская, Истрос, Томис и Одессос. Были предложены различные даты изготовления и обращения этой чеканки. На Истросе и на острове Березань в архаических слоях были найдены деньги с наконечниками стрел, а также фрагменты привезенных керамических изделий.[2] В Ольвии граффито на сосуде из черной глазури, датируемое ок. 600 г. до н.э. показывает, что в то время среди ольбиополитов использовались деньги с наконечником стрелы. Он продолжал находиться в обращении столетие спустя, о чем свидетельствует Бургасский клад, контейнер, наполненный наконечниками стрел[4], а также находка в Никонионе образца наконечника стрелы в комплексе с керамическими фрагментами четвертого века до нашей эры[. 5]

Были предложены различные даты изготовления и обращения этой чеканки. На Истросе и на острове Березань в архаических слоях были найдены деньги с наконечниками стрел, а также фрагменты привезенных керамических изделий.[2] В Ольвии граффито на сосуде из черной глазури, датируемое ок. 600 г. до н.э. показывает, что в то время среди ольбиополитов использовались деньги с наконечником стрелы. Он продолжал находиться в обращении столетие спустя, о чем свидетельствует Бургасский клад, контейнер, наполненный наконечниками стрел[4], а также находка в Никонионе образца наконечника стрелы в комплексе с керамическими фрагментами четвертого века до нашей эры[. 5]

Некоторые ученые утверждают, что деньги с наконечниками стрел были изготовлены во Фракии, потому что в Бургасском кладе была глиняная форма для их отливки.[6] Другие специалисты относят их к скифам[7]. Наконец, некоторые ученые отвергают какую-либо связь этих объектов с причерноморскими племенами. Они считают, что эти деньги выпускали жители греческих городов Аполлония, Истрос и Ольвия, поскольку находки были сосредоточены в их окрестностях. Находка близ Ольвии, в Березани, гирьки с рельефом в виде наконечника стрелы, а также свинцовых наконечников стрел подтверждают эту гипотезу[8]. Независимо от того, кто именно сделал деньги на наконечники стрел, ясно, что эти находки сосредоточены в районе контактов скифо-фракийских племен и греческих колоний северо-западного и западного Причерноморья.

Находка близ Ольвии, в Березани, гирьки с рельефом в виде наконечника стрелы, а также свинцовых наконечников стрел подтверждают эту гипотезу[8]. Независимо от того, кто именно сделал деньги на наконечники стрел, ясно, что эти находки сосредоточены в районе контактов скифо-фракийских племен и греческих колоний северо-западного и западного Причерноморья.

Во второй половине VI в. до н.э. деньги с наконечниками стрел сопровождаются еще одним необычным типом – отлитыми из бронзы жетонами в виде дельфинов (рис. 2). Эти «дельфины» были в обращении в Северном Причерноморье, а также были найдены в Добрудже, где они были приняты и усовершенствованы местными племенами.[9] Выпуск этих литых монет, по-видимому, был промежуточной мерой между местной традицией обращения небольших литых бронзовых артефактов и производством надлежащей чеканки.

Рис.2. Северо-Черноморский район. Ольбия. Деньги дельфина. АЕ. Конец шестого – начало четвертого века до нашей эры. (ANS 1944.100.14436, завещание Эдварда Т. Ньюэлла) 42 мм.

Ньюэлла) 42 мм. С самого начала греческие колонии на побережье Черного моря были перевалочными пунктами для торговли с коренным населением. Ольвийский полис , например, поставлял пшеницу из Причерноморья в Аттику и в то же время развивал торговые контакты со своими скифскими соседями, которым поставлял вино в амфорах, дорогие бронзовые сосуды, украшения из Греции и ее продукция собственного производства.[11] Быстрое экономическое развитие и вытекающие отсюда требования торговли требовали более сложной денежной системы, чем та, которую обеспечивали литые медные жетоны шестого века до нашей эры.[12] Следовательно, на внутреннем рынке Ольвии полноценные бронзовые оболы и их фракции стали использоваться во второй четверти V в. до н.э.[13]. Эти литые монеты, известные как « ассов », распространились на территории, подвластные Ольвии и в зоне соприкосновения со скифскими племенами, но не сразу заменили уже находившиеся в обращении стреловидные и дельфиньи деньги, не удовлетворили и потребности более изощренного местного экономика имела для чеканки более высокой стоимости (рис. 3).

3).

Деньги большого номинала были предоставлены cyzicenes — электрумная чеканка Кизика в виде статеров и их более мелких фракций, полученная в обмен на экспорт пшеницы. Эти монеты обеспечили городские рынки устойчивой чеканкой различных номиналов, которая в то же время была принята греческими городами, а также скифскими и фракийскими племенами Причерноморья. Второй по величине клад из цизиценов из когда-либо обнаруженных (крупнейший из них — клад Принкипо, ИГЧ 1239, более 200 экземпляров) был обнаружен в 1967 в низовьях Дуная в поселке Орловка ( ИГЧ 726), недалеко от современной Одессы. В древние времена в этом месте были фракийские и скифские поселения, и оно было связано с торговой и военной дорогой, которая облегчала доступ через Дунай. Клад состоял из 74 цизиценов , хранившихся в бронзовом ойнохое , датируемом второй четвертью V в. до н.э. (рис. 4).

до н.э. (рис. 4).

Эти монеты, некоторые из которых ранее были известны только по уникальным экземплярам, также содержали несколько новых, ранее не зарегистрированных типов. Среди этих новых типов был статер с изображением головы бородатого мужчины (рис. 5), который очень напоминает изображения скифов, найденные на изделиях из курганов причерноморских степей (рис. 6). [16]

Рис.5. Мисия. Кизик. Электрум статер. 405–350 гг. до н.э. Из Орловского клада. Одесская область, Украина. (Одесский археологический музей НАН Украины. Инв. № 53208) 20–17 мм.Рис.6. Позолоченная серебряная чаша с рельефными изображениями скифских воинов. Четвертый век до нашей эры. Из скифского кургана Хайманова могила. Запорожская область. Украина. (Музей исторических сокровищ Украины. Инв. № АЗС 2358. Киев. Украина). Высота, 92 мм; диаметр 103 мм.

Киев. Украина). Высота, 92 мм; диаметр 103 мм. Введение на чеканке явно скифских портретов свидетельствует о росте могущества народа. Решимость скифов властвовать в степях отмечена в легенде Геродота о Геракле, которая переплелась с местными религиозно-эпическими преданиями о герое, в котором скифы видели прародителя своего рода (4.8–10). В этом мифе Геродот рассказывает нам, как Геракл прибыл в Скифию с стадом скота, украденным у Гериона. Там, в священном месте ольбиополитов под названием Гилея, он встретил Эрхидну, местное хтоническое божество со змеиными ногами. От последующего союза полубога и чудовища родилось трое сыновей. Далее в мифе рассказывается, как Геракл сказал, что сын, который сможет натянуть лук, унаследует скифские земли. «Он снял один из своих луков (до сих пор носил два) и показал, как надевается пояс» (4.10). Скиф, самый младший, был единственным, кто смог натянуть лук Геракла, тем самым доказав, что он самый сильный, и поэтому он унаследовал землю и власть. Эта мифологическая история упоминается на первых ольвийских серебряных монетах, отчеканенных около 460–440 гг. до н.э., с легендой ЭМИНАКО и изображением Геракла, натягивающего лук (рис. 7).[17]

до н.э., с легендой ЭМИНАКО и изображением Геракла, натягивающего лук (рис. 7).[17]

Этот миф отражен и в золотой вазе IV в. до н.э. из кургана Куль-Оба, известного скифского кургана, раскопанного в 1830 г. в восточном Крыму, современная Украина (рис. 8).

Рис. 8. Золотая ваза греческой работы, выполненная для скифов, IV в. до н.э. Из раскопок скифского кургана Куль-Оба в 1830 г., Восточный Крым, Украина. (Эрмитаж. Инв. № КМ11, Санкт-Петербург, Россия). Высота 130 мм. Хотя мифология, стоящая за шрифтом, ясна, название EMINAKO вызвало бурные споры. Некоторые считают, что монеты показывают зависимость Ольвии от скифов и что недалеко от Ольвии проживал правитель с именем ЭМИНАКО, которое засвидетельствовано для некоторых скифских правителей. [18] Другие утверждают, что этот образ Геракла показывает его как греческого героя с его обычными атрибутами и что имя Эминакос может быть ольбиопольским магистратом.[19] Другая гипотеза предполагает, что кратковременный выброс этих статеров должен быть связан с правлением тирана в Ольвии.[20] Независимо от того, является ли эта монета скифской или ольбиопольской, следует указать, что эти монеты находились в обращении в самой Ольвии в течение V века до н. традиции автохтонного населения. Мифология также отражает положительные отношения между греками и негреками через заключение священного брака между известным греческим героем и местной богиней змей, событие, олицетворяющее смешанные браки между греками и скифами и религиозный синкретизм в их верованиях. 21]

[18] Другие утверждают, что этот образ Геракла показывает его как греческого героя с его обычными атрибутами и что имя Эминакос может быть ольбиопольским магистратом.[19] Другая гипотеза предполагает, что кратковременный выброс этих статеров должен быть связан с правлением тирана в Ольвии.[20] Независимо от того, является ли эта монета скифской или ольбиопольской, следует указать, что эти монеты находились в обращении в самой Ольвии в течение V века до н. традиции автохтонного населения. Мифология также отражает положительные отношения между греками и негреками через заключение священного брака между известным греческим героем и местной богиней змей, событие, олицетворяющее смешанные браки между греками и скифами и религиозный синкретизм в их верованиях. 21]

В начале второй четверти V в. до н.э. скифы не только контролировали причерноморские степи, но и имели экономическое и политическое влияние на греческие города.[22] Хотя некоторые ученые не согласны с идеей «скифского протектората»,[23] нумизматические данные показывают, что скифский царь Скилес (470–450 гг. до н.э.), сын царя Ариапита, осуществлял контроль над бассейном нижнего Днестра. В этот период Скил начал чеканить в городе Никонионе собственную бронзовую отливку с изображением совы и своим именем ΣΚ, ΣΚΥ или ΣΚΥΛ (рис. 9).–10).[24]

до н.э.), сын царя Ариапита, осуществлял контроль над бассейном нижнего Днестра. В этот период Скил начал чеканить в городе Никонионе собственную бронзовую отливку с изображением совы и своим именем ΣΚ, ΣΚΥ или ΣΚΥΛ (рис. 9).–10).[24]

Никонион, основанный во второй половине шестого века до н.э. на восточном берегу Днестровского (древнего Тиры) лимана[25] вместе с Тирой (другой важной ионийской колонией на западной окраине Днестровского лимана) сыграл ключевую роль в торговля и коммерция Днестровско-Дунайского региона.[26]

Скифский контроль мог распространяться и на Истрос, милетскую колонию в нижнем течении Дуная. [27] Ведь Скил был сыном не только скифского царя Ариапифа, но и матери-гречанки из Истроса (Геродот 4.78). Многочисленные находки литых монет Истра с колесным устройством в Никонионе и бассейне нижнего Днестра[28] могут служить подтверждением гипотезы о том, что Никонион действительно был колонией Истра[29].

[27] Ведь Скил был сыном не только скифского царя Ариапифа, но и матери-гречанки из Истроса (Геродот 4.78). Многочисленные находки литых монет Истра с колесным устройством в Никонионе и бассейне нижнего Днестра[28] могут служить подтверждением гипотезы о том, что Никонион действительно был колонией Истра[29].

Использование типичного афинского образа совы на монетах Скила несомненно указывает на важность Афин в Причерноморье после решающих побед афинян над персами в 49 г.0 и 480/79 г. до н.э., когда в северном Причерноморье увеличился импорт из Афин. Афинское влияние в районе Северного Причерноморья еще больше возросло после экспедиции Перикла в Понт в 437 г. до н.э. Ольвия, Тира, Никонион и Истр были включены в Афинскую морскую лигу.[30] Это влияние стало возможным благодаря ослаблению контроля скифов над греческими колониями. Рост оседлости нарушил традиционный кочевой общественный строй и ослабил скифскую военную мощь в последней четверти V в. до н.э. Рост кочевого населения и ограниченность территории привели к активной иностранной экспансии.

В первой половине четвертого века до нашей эры самостоятельная группа скифов под предводительством царя Атея пересекла устье дельты Дуная и вторглась в Добруджу (территория, расположенная между нижним Дунаем и Западным Причерноморьем). Это событие знаменует собой новую главу в истории взаимоотношений скифов с греческими колониями западной части Причерноморья. К этому времени старые денежные знаки и ранние мифологические ссылки на скифские устои были забыты, а новые, подающие надежды правители, стремящиеся укрепить свою власть, чеканили множество эмиссий, носящих их имена и подобия, следуя традициям, хорошо заложенным древними скифами. соседние греческие города.

Библиография

Алексеев В. П. и Лобода П. 2002. «Неизданные и редкие монеты Никония и Тири». Вестник Одесского музея нумизматики 13: 6–8.

Анохин В. А. 1986. Монети стрелки. В Ольвия и ее округа , изд. А. С. Русяева, 68–89 . Киев: Наукова думка.

______. 1989. Монеты Античных Городов Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка.

Монеты Античных Городов Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка.

Арическу, А. 1975. «Tezaurul de semne de schimb premonetare de la Enisala». Studii si cercetari de numismatica 6: 23.

Аврам А. 2003. Histria. Древнегреческие колонии в Черном море Vol. I. Салоники: Археологический институт Северной Греции .

Аврам А., Дж. Хинд и Г. Цецхладзе. 2004 г. «Причерноморье». В г. Инвентаризация архаичных и классических полисов. Исследование, проведенное Копенгагенским центром Полиса для Датского национального исследовательского фонда. М. Хансен и Т. Х. Нильсен (ред.). Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. 924–73.

Балабанов П. 1986. «Новые исследования в рстрелите-пари», Нумизматика. 20/2: 3–14.

Бруяко И. 2013 . « Культуры Гетов». В Древние Культуры Северо-Западного Причерноморья, 429–43 . Одесса: СМИЛ.

Булатович С. А.1970а. «Клад кизикинов из Ольвии». Советская Археология 2: 222–24.

А.1970а. «Клад кизикинов из Ольвии». Советская Археология 2: 222–24.

______. 1970б. «Клад кизикинов из Орловки». Вестник Древней Истории 2: 73-86.

______. 1976. «Обращение электрических монет Малой Азии в Эгейском бассейне и в Причерноморье». Материалы по археологии Северного Причерноморья 8: 95–108.

______. 1979. «Новая знахідка монети кизика». Археология 29: 95–98.

Димитров Б. 1975. «За стрелите-пари от Западного и Северото Черморско края». Археология 2: 43–48.

Герасимов Т. 1939. «Скровище от бронзоби стрели-монети». Известия на Балгарското Археологический Институт Друзей 12: 424–27.

______. 1959. «Домон.этни на пари у тракийского племени действий». Археология 1/2: 86–87.

Граков Б.Н.1968. «Легенда о скипфскон царе Арианте». История, археология и этнография Средней Азии . Москва. Наука: 101–15.

______. 1971. «Еще раз о монетах-стрелках». Вестник Древней ИсторииI 3:125–27.

Вестник Древней ИсторииI 3:125–27.

Карышковский П.О.1960. «О монетах с надписью ЭМИНАКО». Советская Археология 1:179–95.

———. 1984. «Новые материалы о монетах Эминака». Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья , (Киев): 78–89.

______. 1987. «Деньги скифского царя Скила». Киммерицы и Скифы. Тезисы докладов всесоюзного семинара посвященного памяти А. И. Теренозкина . Кировоград: 66–68.

______. 1988. Монеты Ольвии. Киев: Наукова думка.

Карышковский П.О. и Клейман И.Б. 1985. Древний город Тира. Киев: Наукова думка.

______. 1994. Город Тирас. Одесса: Полис Пресс.

Крыжицкий С.Д. 2001. «Ольвия и Скифи у Вст. Выполнено. До питания про Скифский «Протекторат». Археология 1: 21–35.

______. 2005. «Ольвия и скифы в пятом веке до н.э. Скифский протекторат». В Давиде Браунде (ред.) Скифы и греки: культурные взаимодействия в Скифии, Афинах и ранней Римской империи (шестой век до нашей эры — первый век нашей эры. 9).0007 Эксетерский университет Эксетер Пресс: 123–30.

9).0007 Эксетерский университет Эксетер Пресс: 123–30.

Крыжицкий С.Д., Капивина В.В., Лейпунская Н.А., Назаров В.В. 2003. «Ольвия-Березань». Древнегреческие колонии в Черном море, vol. I. Салоники: Археологический институт Северной Греции. 389–651.

Лалу, М. 1971. «Обращение monnaies d’electrum de Cyzique». Revue Belge de Numismatique 11: 31–69.

Лапин В.В. 1966. Греческая колонизация Северного Приверноморья . Киев.

Лейпунская Н.А., Назарчук Б.И., 1993. «Новая знахидка монети Эминака». Археология 1: 115–20.

Марченко К.К. 1993. «К вопросу о протекторате скифов в Северо-Западном Причерноморье В с. до н.э.» Петербургский археологический вестник 7 : 43–47 .

______. 1999. «К проблеме греко-варварских контактов в Северо-Западном Причерномопе V-IV вв. до н.э.(сельские поселения Нижнего Побужья)». Stratum plus, Высшая антропологическая школа 3: 145–72.

Мельчарек, М. 1999. «Monety obce i miejscowe w greckim Nikonion». Wiadomosci Numizmatyczne 43,1–2: 12.

______. 2005. «Чеканка Никониона. Греческие бронзовые монеты, отлитые между Иструсом и Ольвией». XIII Международный конгресс нумизматики. Мадрид-2003. Actas-процесс- Actes. Мадрид: 273–76.

______. 2012. «О монетном обращении и монетных кладах в греческом Никонионе».

Мониторинг денежных средств и исторический экономический анализ античного мира. Падуя: 79-86.

Охотников С.Б.1990. Нижнее Поднестровье в VI-V вв. Выполнено. Киев: Наукова думка.

______. 1995. «Пространственное развитие и контакты полисов Нижнего Поднестровья (VI-III в.в. до н.э.)». В Античные полисы и местное население Причерноморья. Материалы Международной научной конференции Севастополь : 120–24.

______. 1997. «Феномен Никония». В Никоний I античный мир Северного Причерноморья, 27–32. Эд. С. Б. Охотников . Одесса:Ветаком.

С. Б. Охотников . Одесса:Ветаком.

______. 2006. «Хорай древних городов Нижнего Поднестровья (6 в. до н.э. – 3 в. н.э.)». Исследование греческой хоры: регион Черного моря в сравнительной перспективе . Орхус: Издательство Орхусского университета. 81–98.

Орешников А. В. 1921. «Этюды по нумизматике Черноморского побережья». Известия Российской Академии Истории Материальной Культуры 1/1: 225.

Пиппиди, Д. М. и Д. Берчиу. 1965. Geţi ş i greci la du ă rea de jos . Бухарест: Editura Academiei Republicii Populare Romane.

Preda, F. 1961. «Virfuri de săgeţi cu valoare monetară». Аналеты университетов. Ц. И. Пархон, Бухарест, сер. Stiinţe Sociale şi Historice 16 сентября: 11, 13–14.

Преда, К. «In legatura cu curculatia staterilor din Cyzic la Dunarea de jos».

Понтика 7: 139–46.

Раевский Д.С. 1977. Исследования по идеологии скифо-сакских племен .

Москва: Наука. [на русском].

Русяева А.С.1979. Земледельческие культы в Ольвии в догетанский период . Киев: Найкова думка. [на русском].

______. 2007. «Религиозные взаимодействия между Ольвией и Скифией ». » В Классическая Ольвия и скифский мир: с шестого века до н.э. до

второй век нашей эры , стр. 93–102 . Д. Браунд и С. Д. Крыжицкий (ред.). Труды Британской академии 142. Оксфорд: Британская академия.

Самойлова Т.Л.1988. Тира в VI-I вв. сделать № . Киев: Наукова думка.

Севериано, Г. 1926. «Sur les monnaies примитивы кос». Бюллетень SNR 21, №. 57/58: 4–6.

Снитко И. А. 2011. «Ольвийская Тирания, Скифский Протекторат и некоторые вопросы социально-политической и экономической истории Ольвийского полиса позднеархаического и раннеклассического времени». Материалы по археологии Северного Причерноморья 12:125–49.

Секерская Н. М. 1989. Античный Никоний и его округа в VI-IV вв. Выполнено. Киев: Наукова думка.

М. 1989. Античный Никоний и его округа в VI-IV вв. Выполнено. Киев: Наукова думка.

______. 1995. «Нижнее Поднестровье и Афины в период пентеконтии. Тезисы докладов международной конференции». Проблемы Скифо-Сарматской Археологии Северного Причерноморья», Запорожье : 170.

______. 2001. «Никонион». Археология Северного Причерноморья. Недавние открытия и исследования, Colloquia Pontica 6 , стр. 68–90 . Гоча Р. Цецхладзе (ред.). Лейден: Брилл.

Секерская Н.М. и Булатович С.А. 2010. «Монетные доходы из Никония (1964–2010)». Записки отдела нумизматики и торевтики Одесского Археологического Музея. В. И. Одесса: СМИЛ: 27–38.

Талмацкий, Г. 2007. Выпуски монетных дворов с побережья Черного моря и других районов

Добруджи. Доримский и раннеримский периоды (6 век до н.э. – 1 век н.э.). Монеты римских стоянок и коллекции римских монет Румынии XI. Клуж-Напока: Mega Editura.

______. 2010. SEMNE MONETARE din aria de vest si nord-vest Pontului Euxin. De la symbol la comert (secolele VI-V вв. Хр.). ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ в западной и северо-западной части Понта Эвксинского. От символа к торговле (6–5 вв. до н. э.). Клуж-Напока: Издательство Мега.

Виноградов Ю.Г. 1980. Перстень царя Скила: политическая и динамическая история скифов первой половины 5 века до н.э. Советская археология 3: 92–109.

______. 1989 . Политическая история Ольвийского поля. VII-I вв. Выполнено. Историко-эпиграфическое исследование . Москва: Наука.

______. 1997. Понтийская студия. Kleine Schriften zur Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes. Майнц: фон Цаберн.

Виноградов Ю.Г. и Крызицкий С.Д., 1995. Ольбия. Eine altgriechische Stadt im nordwestern Schwarzmeerraum . Лейден: Брилл.

Загинайло А. Г. 1966. «Монетные находки на Рокколанском городище (1957–1963 гг.)». Материалы по археологии Северного Причерноморья 5: 100–30 .

______. 1982. «Каменский клад стреловидных лит-моне». В Нумизматика Античного Причерноморья , 20–26. Киев: Наукова думка.

Загинайло А.Г., Карышковский П.О.1990. «Деньги скифсково царя скила». В Нумизматические исследования по истории юго-восточной Европы, стр. 3–15 . Кишинев: Штиинца.

Златковская Т.В.1971. Возникновение государства у Фракицев. Москва: Изд-во Наука.

[1] Загинайло: 1966, 111–12; Димитров 1975: 43–48; Загинайло 1982: 20–28; Анохин:1986, 68–89; Балабанов 1986: 11; примечание 28; Карышковский 1988: 30–33; Талмачи: 2010).

[2] Preda 1961: 11, 13–14; Пиппиди и Берчиу 1965: 192; Лапин 1966: 144–46; Арическу 1975: 23.

[3] Граков 1968: 101–15: Граков 1971: 125–27.

[4] Герасимов 1939: 424, 427, обр. 210.

[5] Загинайло, 1966. С. 111–12.

[6] Герасимов 1939: 424, 425; Герасимов 1959: 85.

[7] Севериано 1926: 4–6; Пиппиди и Берчиу: 1965, 109–10; Златковская 1971: 65–66.

[8] Лапин 1966: 145; Граков 1971: 125–26.

[9] Карышковский 1988: 34–40; Талмачи 2010: 118.

[10] Карышковский 1988: 33; Карышковский 2003: 383.

[11] Виноградов Крыжицкий 1995.

[12] Крыжицкий 2003: 401.

[13] Карышковский 1988; 42–49.

[14] Булатович 1970а: 222–224; Лалу 1971: 31–69; Преда 1974: 139–46; Мельчарек 1999: 12; Алексеев, Лобода 2002: 6–8; Алексеев, Лобода 2003: 273; Алексеев, Лобода 2012: 83; Талмацкий 2007: 28–29.

[15] Бруяко 2013: 416, 430.

[16] Булатович 1970б: 73–86; Булатович 1976: 95–108; Булатович 1979: 95–98.

[17] Карышковский 1984: 78–89; Карышковский 1988: 49–52; Лейпунская, Назарчука 1993: 115–20.

[18] Карышковский 1960: 179–82; Карышковский 1984: 78–89; Раевский 1977: 166–71; Виноградов 1989: 93–94.

[19] Орешников 1921: 225; Русяева 1979: 141–42; 2007: 98; Анохин 1989: 15–16; Крыжицкий 2001: 21–35.

[20] Снитко 2011: 125–49.

[21] Русяева 2007: 96.

[22] Виноградов 1980: 108; Виноградов 1989: 90–109; Марченко 1999: 155.

[23] Крыжицкий 2001: 21–35; Крыжицкий 2005: 123–30.

[24] Карышковский 1987: 66–68; Загинайло, Карышковский 1990: 3–15; Мельчарек 2005: 274–75; Секерская, Булатович 2010: 30, Табл. 2, 11–13; Мельчарек 2012: 83.

[25] Секерская 1989: Секерская 2001; Охотников 1990; Охотников, 2006.

[26] Карышковский, Клейман, 1985; Самойлова 1988.

[27] Марченко 1993: 43–47.

[28] Секерская 1989: 92, Секерская 2001; Охонтников 1995: 121–22; Виноградов 1997: 35, 229; Аврам, Хинди и Цецхладзе, 2004: 936.

[29] Охотноков 1997: 29; Аврам 2003.

[30] Карышковский, Клейман 1994: 91–93; Секерская 1995: 170; Vinogradov, Kryzickij 1995.

Когда греки встретили скифов — Los Angeles Times

Задолго до НАФТА, глобальных телекоммуникаций и международного судоходства древние греки вели заморские дела старомодным способом: на лодках, которыми управляли рабы, они путешествовали в дальние страны, открыли магазин, заключили сделки с местными жителями и принялись за работу. Они расчищали землю, возделывали землю и покупали продукты по бросовым ценам.

Они расчищали землю, возделывали землю и покупали продукты по бросовым ценам.

Сначала они отправляли обратно основные продукты, такие как рыба, зерно, оливковое масло и вино. Когда дела шли хорошо, торговля расширялась. За ним последовал Джобс. Города росли. Со временем предметы роскоши стали перевозить между предприимчивыми городами-государствами и растущими аванпостами, чтобы удовлетворить аппетиты растущего числа деловых и политических лидеров в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В нуворишах нет ничего нового.

В Музее Дж. Пола Гетти на вилле Гетти выставка «Греки на Черном море: Древнее искусство из Эрмитажа» включает в себя впечатляющее разнообразие таких удовольствий для тех, кто заботится о своем статусе, среди примерно 190 предметов: потрясающе красивые украшения из золота и драгоценных камней, искусно сделанные терракотовые сосуды, великолепные кувшины из выдутого стекла, искусно вырезанные мраморные статуи, декоративная бронзовая конская упряжь и парочка китчевых духов.

Организованная кураторами Джанет Гроссман из Музея Гетти и Анной Трофимовой из Эрмитажа увлекательная выставка открывает окно в мир, малоизвестный американской публике: торговое партнерство между греками и скифами, полукочевым племенем всадников с юга Русские степи.

Торговля процветала примерно с 600 г. до н.э. по 300 г. н.э., породив многоязычную культуру с художественным стилем, не встречающимся больше нигде. Его работы — удивительные ублюдки, рожденные беспорядочной смесью стилей, форм, техник и образов, на фоне которых сегодняшние мультикультурные гибриды выглядят ручными.

Сначала греки вывозили то, что им было нужно, в свои молодые поселения на северном берегу Черного моря. Глиняные чаши, сосуды и статуэтки, найденные при раскопках колонии Борисфена на маленьком, легко защищаемом острове, были изготовлены в Греции, Египте и на территории современной Турции.

Затем греческие мастера эмигрировали, были построены мастерские и изготовлены более искусно украшенные артефакты. Многие из них были найдены в Ольвии, более крупном и богатом торговом центре с центральным рынком, многочисленными храмами и оборонительными валами на побережье к востоку от Борисфена, который был присоединен к владениям Ольвии в конце V века до нашей эры.

Многие из них были найдены в Ольвии, более крупном и богатом торговом центре с центральным рынком, многочисленными храмами и оборонительными валами на побережье к востоку от Борисфена, который был присоединен к владениям Ольвии в конце V века до нашей эры.

Художественно, тогда все стало по-настоящему интересно. Греческие гончары, ювелиры, скульпторы и кузнецы начали подражать своим местным коллегам, которые копировали методы, введенные странствующими греками.

Скифы переняли греческие стили и сюжеты и использовали их в своих целях, демонстрируя вновь обретенную изощренность, не отказываясь от своей идентичности или истории. Греки создавали произведения, чтобы удовлетворить вкусы скифов, нарушая свои условности, чтобы заработать деньги. В обоих случаях спокойный, холодный, идеализированный классицизм, которым известна античность, уступил место более натуралистическим деталям; бытовые, даже заурядные истории; и преувеличенное, очень театральное изображение выражений лица, более характерных для талисманов.

Большинство работ, в которых представлены такие слияния, были найдены при раскопках в районе, известном как Боспорское царство, которое процветало в течение 1000 лет, спустя много времени после того, как Греция пришла в упадок и Рим заменил ее в качестве мировой державы. Боспорское царство занимало обе стороны узкого прохода между Черным и Азовским морями, недалеко от современной Керчи в Крыму.

«Кувшин со сценами скифов» — золотой сосуд размером с мяч для софтбола. Его шарообразное тело украшено четырьмя искусно выполненными изображениями скифских воинов в степном лагере, наслаждающихся моментом передышки от битвы.

Двое бородатых мужчин, держащих копья, серьезно беседуют. Солдат в капюшоне натягивает лук, его лицо сосредоточено. Притворный дантист вырывает зуб у гримасничающего пациента. И врач перевязывает икру раненому, на их лицах написано облегчение и тревога.

«Жертвенное блюдо с головой Медузы» сочетает в себе фигуры из греческой мифологии со скифскими изображениями зверей. В этом тщательно выгравированном золотом сосуде с небольшим углублением в центре переплетаются 24 портрета Медузы и 24 портрета престарелого сатира Силена с 16 дельфинами, 16 рыбами, 12 пантерами, 48 кабанами и 96 пчел. Чрезмерное излишество сочетается с виртуозным мастерством и баснословно дорогим материалом в народном церемониальном блюде.

В этом тщательно выгравированном золотом сосуде с небольшим углублением в центре переплетаются 24 портрета Медузы и 24 портрета престарелого сатира Силена с 16 дельфинами, 16 рыбами, 12 пантерами, 48 кабанами и 96 пчел. Чрезмерное излишество сочетается с виртуозным мастерством и баснословно дорогим материалом в народном церемониальном блюде.

Пара резных мраморных статуй в натуральную величину, изображающих мужа и жену, вероятно, для их могилы. Она обобщенная, шаблонная, образец типа Большой Геркуланумской Женщины. Это человек с густыми вьющимися волосами и выступающими бровями, что указывает на то, что он скиф. Его мягкие сапоги и леггинсы, виднеющиеся под греческой туникой, подчеркивают суть.

На нескольких изящных сосудах изображены греки, сражающиеся с амазонками, и амазонки, сражающиеся с грифонами. Аримаспы, мифическое племя одноглазых людей на севере, появляются на других кувшинах, как и Эрос, скачущий верхом на коне вслед за менадой. Все были любимцами скифов.

К красной и черной глазури классических греческих сосудов мастера добавили синюю и белую глазурь, рельеф и позолоту. Они также рисовали свои фигуры более небрежно. Изображенные в профиль грифон, амазонка и лошадь в одном контейнере с двумя ручками так же игриво анимированы, как герои современных мультфильмов.

Они также рисовали свои фигуры более небрежно. Изображенные в профиль грифон, амазонка и лошадь в одном контейнере с двумя ручками так же игриво анимированы, как герои современных мультфильмов.

Скифские гончары пошли еще дальше, используя сосуды классической формы в качестве средств для многоцветных рисунков из извилистых лент, ветвей и цветов, которые превращались в почти абстрактные узоры. Самая нелепая и самая современная безделушка — полихромная статуэтка Афродиты, зажатая между ракушками и предназначенная для наполнения духами, исходящими из ее коронованной головы.

«Греки на Черном море» приятно посетить. И это делает важный вывод: культура не является товаром, который можно экспортировать, как вино или пшеницу; он мутирует, когда перемещается из одного места в другое. Рассказ из школьных учебников о том, что греки принесли цивилизацию варварам на севере, игнорирует взаимность и перекрестное опыление между двумя динамичными культурами. В честь этого выставка открывает новые горизонты.