Симеон Полоцкий — просветитель, поэт, политик и учитель московских царей

Седобородому старцу, который смотрит на нас с гравюры XIX века, было отмерено всего-то полвека земной жизни. Но в ряду знаменитых белорусов этот уроженец Полоцка занимает исключительно свое, неповторимое место. В бурном, исполненном перемен в геополитике и длительных войн XVII веке он сумел развести в Москве, в царских палатах, яркий и многоцветный костер просвещения, не угасший со временем и только разгорающийся с новой силой.

А еще, по словам стихотворца Василия Тредиаковского, именно он был первым русским поэтом.

О Симеоне Полоцком, его прижизненной и посмертной славе, в интервью «Родине» рассказывает доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН Лидия Сазонова.

«Симеон Гаврилов сын»

— В 1629 году в Полоцке появился на свет Самуил Петровский-Ситнянович, дальнейшая его жизнь сложилась, как в известной песне: «Я менял города, я менял имена». Лидия Ивановна, как этому замечательному человеку удалось вырваться из безвестности, на которую он по идее был обречен?

Лидия Ивановна, как этому замечательному человеку удалось вырваться из безвестности, на которую он по идее был обречен?

— Прозвище Полоцкий, данное ему в Москве, закрепилось за ним навечно и так сильно, что воспринимается как фамилия, отсюда широко распространенная ошибка называть его «С. Полоцкий» или просто «Полоцкий». Но мы ведь не говорим «Э. Роттердамский» или «Ф. Ассизский». Он был монашествующий писатель, а монахов принято называть по имени; в данном случае правильно: Симеон или Симеон Полоцкий. Родной, «отчистый» Полоцк он не забывал и на склоне лет, обращаясь во второй половине 1670-х годов к своему воспитаннику, юному царю Федору Алексеевичу, такими стихами:

Оставих аз отечество, сродных удалихся, Вашей царской милости волею вручихся.

С именами все запутаннее. Приняв в 1656 году монашество в полоцком Богоявленском монастыре, Самуил стал Симеоном. Отчество же нашего героя и по сей день путают, выбирая между Гавриловичем и Емельяновичем. Но еще в 1988 году мне и известному специалисту из Института славяноведения РАН Михаилу Робинсону удалось доказать, что отца его звали Гавриил, а отчима — Емельян. Наш герой так и подписывался: «Симеон Гавриловичь» или «Симеон Гаврилов сын»1. А в 1990-е годы белорусский историк Михаил Гордеев нашел в актовой книге Полоцкого магистрата за 1656-1657 годы важный документ — завещание матери Симеона Полоцкого Татьяны Шеремет. Из него следует, что известная по источникам двойная фамилия Симеона Петровский-Ситнянович — это фамилия его отца, фамилия же отчима Емельяна — Шеремет2.

Наш герой так и подписывался: «Симеон Гавриловичь» или «Симеон Гаврилов сын»1. А в 1990-е годы белорусский историк Михаил Гордеев нашел в актовой книге Полоцкого магистрата за 1656-1657 годы важный документ — завещание матери Симеона Полоцкого Татьяны Шеремет. Из него следует, что известная по источникам двойная фамилия Симеона Петровский-Ситнянович — это фамилия его отца, фамилия же отчима Емельяна — Шеремет2.

Возможно, семья была купеческой — Полоцк в ту пору был широко известен как торговый город на Западной Двине. Петровские точно были полоцкими купцами, упоминаясь в источниках вместе со Скоринами, из которых вышел знаменитый первопечатник Франциск Скорина, ровно 500 лет тому назад, в 1517-ом, напечатавший в Праге свою первую книгу.

Симеон Полоцкий, собственно, и был прямым продолжателем дела своего славного и высокоученого земляка.

— Но если бы не тяга к знаниям и обретенная в трудах ученость, о Самуиле Гавриловиче Петровском-Ситняновиче мы в лучшем случае узнали бы из какого-нибудь архивного дела о судебных тяжбах. ..

..

— Тогдашние города были невелики — например, в столице Великого княжества Литовского — Вильно, по мнению современных исследователей, в его время едва ли жило более 20 тысяч человек, причем социально близкие Симеону «купцы и ремесленники — литвины или русины — предки нынешних белорусов — составляли основной виленский контингент»3. Полоцк почти наверняка был поменьше, и выбиться его безвестному уроженцу в люди по тем временам можно было, лишь выбрав правильные города для учебы и жизни. Наш герой, собственно, так и сделал: городами учебы просвещенной премудрости стали Киев и, по-видимому, Вильно, городом жизненной удачи — Москва.

Войны в ту пору были явлением частым, но большая война между Россией и Речью Посполитой, продлившаяся с 1654 года по 1667й, отразилась в сознании Симеона и его современников ярко и отчетливо. Если в родной ему Полоцк в 1563 году уже входили войска Ивана Грозного, то Вильно летом 1655 года московская армия брала впервые. Военные потрясения способны круто менять и общественное сознание, и судьбу отдельной личности, и наметить контуры будущих регионов и стран. Так и с белорусскими землями, и с самим Симеоном в эту войну получилось.

Так и с белорусскими землями, и с самим Симеоном в эту войну получилось.

«Радуйся, Белорусская земля!»

— А ведь именно в это время белорусские земли стали называть белорусскими. Например, историк из Полоцка Сергей Шидловский считает, что имя «Белая Русь» «последовательно начало употребляться в отношении современной белорусской территории именно при московском дворе. В том, что это название закрепилось за нынешней белорусской территорией, возможно, известную заслугу имеет и Симеон Полоцкий, учитель московских царей»4.

— Стоит отметить, что именно после взятия Вильно московский царский титул пополнился новой формулой «Белыя России».

Ключевыми событиями той войны известный российский историк, член-корреспондент РАН Борис Флоря называет взятие Полоцка и Витебска, имевшими в глазах царя Алексея Михайловича даже большее значение, чем желанное возвращение Смоленска: «И Смоленск им не таков досаден, как Витепск и Полтеск, потому что отнят ход по Двине в Ригу»5. Совсем не случайно и в Витебске, и в Полоцке летом 1656 года так тщательно готовились к приезду московского государя. Предыдущий царский визит в Полоцк, совершенный Иваном Грозным, получился жестким и суровым. Теперь же обеим сторонам, и царю Алексею Михайловичу, и его новым полоцким и витебским подданным, выгодно было договориться и встретить друг друга торжественно.

Совсем не случайно и в Витебске, и в Полоцке летом 1656 года так тщательно готовились к приезду московского государя. Предыдущий царский визит в Полоцк, совершенный Иваном Грозным, получился жестким и суровым. Теперь же обеим сторонам, и царю Алексею Михайловичу, и его новым полоцким и витебским подданным, выгодно было договориться и встретить друг друга торжественно.

Летом 1656-го только что принявший монашество Симеон, учитель братской школы при полоцком Богоявленском монастыре, решил пойти другим путем — он обратил свой взор на православную Москву, надеясь на ее победу в большой войне. Так же поступили и многие другие его земляки — часть местных дворян, «полоцкая шляхта», участвовала в походе Алексея Михайловича на Ригу6. 27летний же Симеон, ровесник царя, отличился на другом поприще, словесном. Уже изрядно поднаторевший в искусстве рифмования (первое известное его стихотворение относится к 1648 году), он с двенадцатью отроками изобретательно встречал царя стихами в Витебске, а потом вместе с другими учителями-поэтами Игнатием Иевлевичем и Филофеем Утчицким — и на родине в Полоцке.

Пиит и просветитель

— Но Алексей Михайлович не привык в Москве к велеречивым славословиям…

— Царя и его свиту искренне обрадовала и поразила продуманная церемония декламации специально сочиненных виршей. Именовались они «Метры на пришествие во град отчистый Полоцк… царя и великого князя Алексия Михайловича» и создавали впечатление, что все новые подданные ликуют при появлении государя: «Радуйся, Белорусская земля!». Это было новое, не знакомое русскому царю действо — модное, прогрессивное, совершенно западное7.

Симеона заметили. Москва же, прозвавшая его Полоцким, подарила молодому монаху не отчаяние, а надежду. В то время, когда в царской семье в моду входило осторожное увлечение западными обычаями, не затрагивавшими православной веры, стихотворец и педагог получил большой жизненный шанс, каковым он сполна и воспользовался. В.О. Ключевский ярко живописал это настроение: «Почувствовали в Москве потребность в европейском искусстве и комфорте, а потом и в научном образовании. Начали иноземным офицером и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом и латинской грамматикой»8.

Начали иноземным офицером и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом и латинской грамматикой»8.

В 1660 году Симеон со своими отроками впервые побывал в Москве, а декламацию их с хвалой царю теперь слушали в Кремле:

Без тебя тьма есть, как в мире без солнца.Свети ж нам всегда и будь оборонцаОт всех противник.

Наставник царевичей и царевны

— Как метко подметил Сергей Шидловский, «белорусы в Москве делались… провокаторами перемен»9. А как нашему герою удалось стать таким человеком?

— С 1664 года Симеон, теперь уже Полоцкий, до конца дней своих обосновался в Москве. Алексею Михайловичу приятны были и остроумные похвалы, на которые ученый белорус был горазд и скор — в особенности по радостным поводам, таким как рождение в 1672 году царевича Петра, которому он предсказал великую будущность. Но функции придворного поэта в быстрой и высокой московской карьере полочанина были не единственными — царскому двору остро требовалась ученость и та самая латинская грамматика. Тут Симеон тоже был на своем месте — как отмечал советский историк Лев Пушкарев, «всю свою сознательную жизнь он был учителем — сначала в братской Богоявленской школе, потом в московской Заиконоспасской и, наконец, стал наставником царских детей»10.

Тут Симеон тоже был на своем месте — как отмечал советский историк Лев Пушкарев, «всю свою сознательную жизнь он был учителем — сначала в братской Богоявленской школе, потом в московской Заиконоспасской и, наконец, стал наставником царских детей»10.

Симеон занимался образованием и воспитанием царевича Алексея, будущего царя Федора и будущей царевны-правительницы Софьи. Когда же предстояло выбрать наставника для юного царевича Петра, будущего Петра Великого, то ему было поручено проэкзаменовать на эту роль дьяка Никиту Зотова.

В стихах Симеона «Вручение книги Венца веры» запечатлелся любопытный эпизод. 13-летняя царевна Софья, узнав о том, что учитель написал книгу «Венец веры» (1670-1671) — свод богословских знаний о мироустройстве, «прилежно» прочитала рабочую рукопись, «в черни бывшу» (кстати, это первое в русской литературе свидетельство о черновике как этапе творческой работы), и повелела изготовить беловой экземпляр:

Ты церковныя книги обыкла читатии в отеческих свитцех мудрости искати. Уведевши же, яко и книга новаяписася, яже Венец веры реченная,Возжелала ту еси сама созерцатии, еще в черни бывшу, прилежно читати.И, познавши полезну в духовности быти,велела еси чисто ону устроити11.

Уведевши же, яко и книга новаяписася, яже Венец веры реченная,Возжелала ту еси сама созерцатии, еще в черни бывшу, прилежно читати.И, познавши полезну в духовности быти,велела еси чисто ону устроити11.

Сохранились обе рукописи — и черновая, и беловая. Эти строки раскрывают доверительный характер отношений между учителем и ученицей, говорят о незаурядных способностях юной царевны и о той основательной подготовке, которую получали под руководством Симеона его подопечные.

А в 1679 году для семилетнего царевича Петра в основанной Симеоном типографии в Кремле был выпущен чудесный букварь с нравоучительными стихами:

Отроча юный, от детства учися,Письмена знати и разум потщися.

«Приятный учитель» к зависти многих был приближен ко двору. Он стал первым, кто за литературный труд получал гонорары. Монаршая милость сделала его обладателем соболей, и «атласу зеленого», и очень дорогих в то время книг, число которых к моменту кончины перевалило за 600. Симеон был обладателем самой большой в то время в Москве библиотеки на многих европейских языках. О составе ее дает представление прекрасный каталог, его составили английский ученый Антони Хипписли и сотрудница РГАДА Евгения Лукьянова12. Большинство из этих книг сохранилось, их можно посмотреть.

О составе ее дает представление прекрасный каталог, его составили английский ученый Антони Хипписли и сотрудница РГАДА Евгения Лукьянова12. Большинство из этих книг сохранилось, их можно посмотреть.

Наш современник

— В недавнюю эпоху печатных машинок такое обильное производство стихов и текстов часто считали графоманией, но в интернетовские времена можно увидеть в этом ежедневном, хорошем и разном творчестве манеры первого в нашей истории блогера. Так насколько современен в наши дни Симеон Полоцкий?

— Жизнь в столице, казалось бы, удалась — всё, что хотел увидеть наш герой в Москве, он увидел. Тревожиться за свою безопасность ему не приходилось, и непростое время обходило его стороной, а вот его родной брат, иеромонах Исакий, был в 1674 году забит до смерти стрельцами в Трубчевском монастыре. Симеон же мог позволить себе желанный только для него образ жизни: по словам его ученика Сильвестра Медведева, он исписывал каждый день по 8 двусторонних листов бумаги.

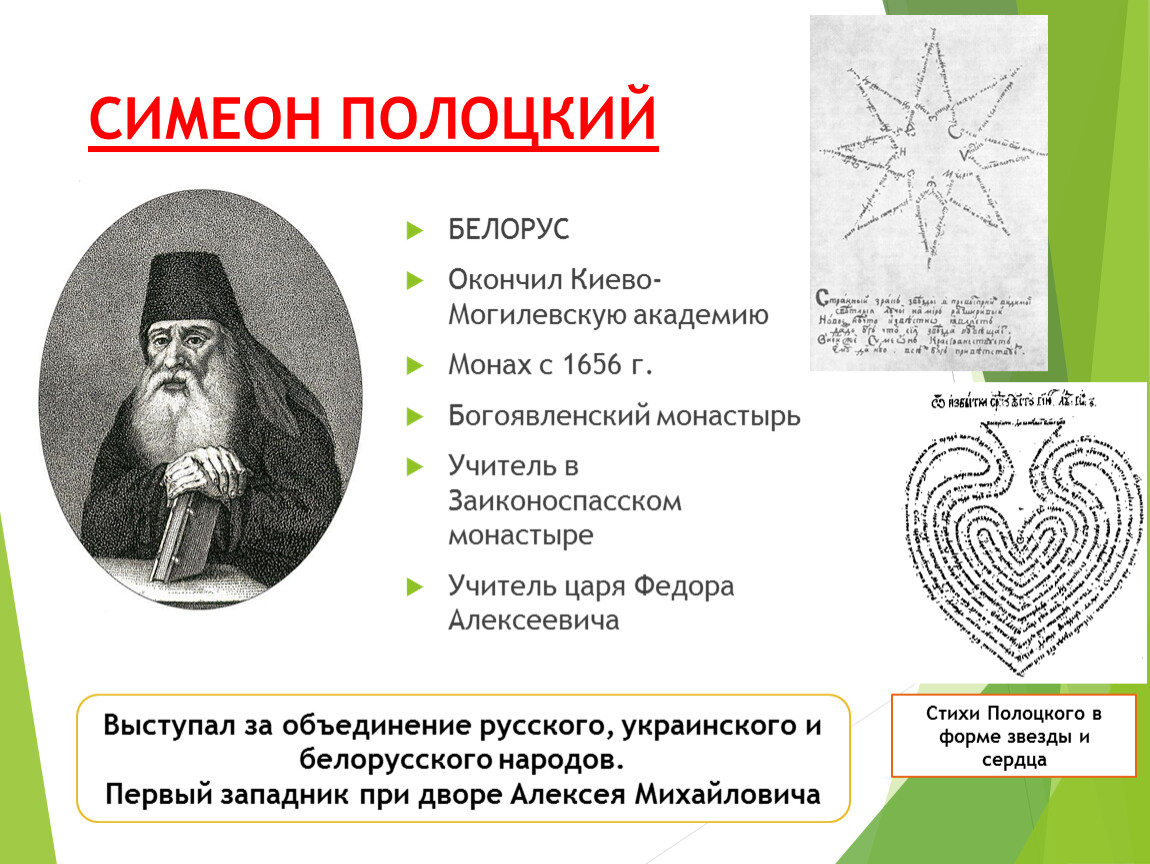

При этом всё, что могли увидеть в Москве от Симеона, тоже увидели. Стихи в форме сердца, звезды, креста, лучей соединеные воедино тысячи виршей — ничего этого никто из тогдашних его современников в русской столице не умел и даже не мог себе представить. Никому и в голову не приходила идея собственной, свободной от цензуры типографии или «академии» по типу университета. В кремлевской типографии была напечатана «Псалтирь рифмотворная», которую Ломоносов называл «вратами своей учености». Симеон разработал основные положения проекта организации в Москве первой высшей школы (академии). Через семь лет после его кончины, в 1687 году, идея была воплощена в академии Славяно-греко-латинской.

Не всем нравилось его положение — простой иеромонах, а его ученики — царские дети. Прижизненная литературная полемика переросла в обвинения, не находящие никакого подтверждения. Все это связано с борьбой за власть между сторонниками царевны Софьи и Петра. Она привела к тому, что его ученик и душеприказчик Сильвестр Медведев стал первым русским поэтом, сложившим голову на плахе. Наследие Симеона, хранившееся у Сильвестра, было спрятано в патриаршей ризнице в сундуке. Фактически рукописи Симеона, содержащие стихотворные тексты, были изъяты из обращения.

Наследие Симеона, хранившееся у Сильвестра, было спрятано в патриаршей ризнице в сундуке. Фактически рукописи Симеона, содержащие стихотворные тексты, были изъяты из обращения.

В XIX веке фигура вернулась в историческое пространство: появились первые биографии. В 1953 году вышло первое научное издание избранных стихотворений поэта, его подготовил выдающийся исследователь древнерусской литературы Игорь Еремин в серии «Литературные памятники».

Новое, еще более масштабное возрождение происходит на наших глазах. В последние годы Симеон Полоцкий востребован все больше — его личность привлекает не только российских и белорусских, но и серьезных западных ученых, уже вышли в свет (в том числе и при участии Постоянного Комитета Союзного государства) масштабные издания его сочинений — пример тому опубликованная двумя изданиями (2015, 2016) величественная геральдическая поэма «Орел Российский».

Начиная с 1996 года, в Германии опубликован колоссальный по объему «Вертоград многоцветный» в трех томах, а в нынешнем году завершается двухтомное издание книги придворных стихов «Рифмологион».

Многомудрый и креативный человек из XVII века остается нашим современником. И символично, что поставленный в 2004 году памятник ему в Полоцке расположен напротив главного местного кинотеатра с названием «Родина».

1. Робинсон М.А., Сазонова Л.И. Заметки к биографии и творчеству Симеона Полоцкого // Русская литература. 1988. N 4. С. 134-141.2. Гордеев М.Ю. Новые данные к биографии Симеона Полоцкого: завещание матери просветителя // Славяноведение. 1999. N 2. С. 37-47.3. Герасимова И.В. Под властью русского царя: социокультурная среда Вильны в середине XVII века. СПб., 2015. С. 33, 48-49.4. ШыдлоyскЄ С.А. Каардынаты паyсталага // АнталогЄя сучаснага беларускага мыслення. СПб., 2003. С. 314-327.5. Флоря Б.Н. Русское государство и его западные соседи (1665-1661 гг.). М., 2010. С. 17.6. Там же. С. 88.7. Сазонова Л. Самый белорусский из российских поэтов // http://www.postkomsg.com/history/208394.8 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. 3. М., 1916. С. 362.9. ШыдлоyскЄ С. А. Указ. соч.10. Пушкарев Л. Симеон Полоцкий // Жуков Д., Пушкарев Л. Русские писатели XVII века. М., 1972. С. 244.11. Симеон Полоцкий. Рифмологион. — ОР ГИМ. Синодальное собр. N 287. Л. 395.-395об.12. См.: Hippisley A., Luk janova E. Simeon Polockij s Library: А Catalogue. Kln; Weimar; Wien, 2005.

А. Указ. соч.10. Пушкарев Л. Симеон Полоцкий // Жуков Д., Пушкарев Л. Русские писатели XVII века. М., 1972. С. 244.11. Симеон Полоцкий. Рифмологион. — ОР ГИМ. Синодальное собр. N 287. Л. 395.-395об.12. См.: Hippisley A., Luk janova E. Simeon Polockij s Library: А Catalogue. Kln; Weimar; Wien, 2005.

Симеон Полоцкий | это… Что такое Симеон Полоцкий?

Не следует путать с епископом Полоцким Симеоном.

Симеон Полоцкий. Стихотворение в форме звезды «Благоприветствие царю Алексею Михайловичу по случаю рождения царевича Симеона».Симео́н По́лоцкий (в миру — Самуил Гаврилович Петровский-Ситнянович; Полоцкий — топонимическое прозвище; 12 декабря 1629 — 25 августа 1680) — деятель восточнославянской культуры, духовный писатель, богослов, поэт, драматург, переводчик, монах-базилианин. Был наставником детей русского царя Алексея Михайловича от Милославской: Алексея, Софьи и Фёдора.

Содержание

|

Значение

Наряду с такими поэтами как Сильвестр Медведев, Карион (Истомин), Феофан Прокопович, Мардарий Хоныков и Антиох Кантемир, считается одним из ранних представителей русскоязычной силлабической поэзии до эпохи Тредиаковского и Ломоносова.

По мнению исследователя истории русской богословской мысли и культуры протоиерея Георгия Флоровского, «довольно заурядный западно-русский начётчик, или книжник, но очень ловкий, изворотливый, и спорый в делах житейских, сумевший высоко и твёрдо стать в озадаченном Московском обществе <…> как пиита и виршеслагатель, как учёный человек для всяких поручений»[1].

Биография

Родился в 1629 году в Полоцке, который в то время входил в Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой.

Учился в Киево-Могилянской коллегии, где был учеником Лазаря Барановича (с 1657 года епископа Черниговского), с которым остался близок на всю жизнь.

Возможно, во время обучения в Виленской иезуитской академии в первой половине 1650-ых годов С. Полоцкий вступил в греко-католический орден святого Василия Великого. Сам он себя именовал как «[…] Simeonis Piotrowskj Sitnianowicz hieromonachi Polocensis Ordinis Sancti Basilii Magni»[2][3]).

Около 1656 года С. Полоцкий вернулся в Полоцк, принял православное монашество и стал дидаскалом православной братской школы в Полоцке. При посещении этого города в 1656 Алексеем Михайловичем, Симеону удалось лично поднести царю приветственные «Метры» своего сочинения.

В 1664 он отправился в Москву, чтобы забрать вещи умершего там архимандрита Игнатия (Иевлевича); однако, в родной Полоцк не вернулся. Царь поручил ему обучать молодых подьячих Приказа тайных дел, назначив местом обучения Спасский монастырь за Иконным рядом.

В 1665 Симеон поднёс царю «благоприветствование о новодарованном сыне». В то же время он активно участвовал в подготовке, а затем и проведении Московского собора по низложению патриарха Никона и был переводчиком при Паисии Лигариде.

По уполномочию Восточных Патриархов, приехавших в Москву по делу Никона в ноябре 1666, Симеон произнёс перед царём орацию о необходимости «взыскати премудрости», то есть повысить уровень образования в Московском государстве.

В 1667 назначен придворным поэтом и воспитателем детей царя Алексея Михайловича. Был учителем у Фёдора Алексеевича, благодаря чему тот получил отличное образование, знал латынь и польский, писал стихи. С. Полоцкий составлял речи царя, писал торжественные объявления. Ему было поручено «соорудить» Деяния Соборов 1666—1667 годов; переводил полемические трактаты Паисия Лигарида.

Богословие и педагогика

Симеон Полоцкий. Фигурное стихотворение в форме сердца «От избытка сердца уста глаголят» из цикла «Благоприветствования» «на случай» — в честь рождения царевича Фёдора (1661 год).По поручению Собора 1666 года составил опровержение челобитных Лазаря и Никиты. В конце 1667 года сочинение было напечатано от имени царя и Собора под заглавием: «Жезл правления на правительство мысленного стада православно-российской церкви, — утверждения во утверждение колеблющихся во вере, — наказания в наказание непокоривых овец, — казнения на поражение жестоковыйных и хищных волков, на стадо Христово нападающих». Книга является типичным образцом схоластической риторики. Хотя Собор отозвался о труде Полоцкого с высокой похвалой, признав «Жезл» «из чистого серебра Божия слова, и от священных писаний и правильных винословий сооруженным», сочинение содержало некоторые западные богословские мнения (прежде всего, по вопросу о времени пресуществлении св. Даров), что и было впоследствии отмечено одним из противников Полоцкого, чудовским монахом Евфимием.

Книга является типичным образцом схоластической риторики. Хотя Собор отозвался о труде Полоцкого с высокой похвалой, признав «Жезл» «из чистого серебра Божия слова, и от священных писаний и правильных винословий сооруженным», сочинение содержало некоторые западные богословские мнения (прежде всего, по вопросу о времени пресуществлении св. Даров), что и было впоследствии отмечено одним из противников Полоцкого, чудовским монахом Евфимием.

Летом 1665 года, по указу Алексея Михайловича, в Спасском монастыре были сооружены деревянные хоромы, куда были направлены на учёбу к Симеону молодые подьячие Приказа тайных дел. Судя по официальным документам приказа, к маю 1668 года школа была уже закрыта. Видимо, школа выполнила узкую цель: обучить латинскому языку — тогда языку дипломатии — молодых государственных чиновников, в числе которых был Сильвестр (Медведев), во многом продолживший впоследствии богословскую и творческую линию учителя.

С 1667 года на Симеона Полоцкого было возложено воспитание царских детей, для которых он написал несколько сочинений: «Вертоград Многоцветный» (сборник стихотворений, предназначенный служить «книгой для чтения»), «Житие и учение Христа Господа и Бога нашего», «Книга кратких вопросов и ответов катехизических».

Полоцкому приписывается большинством исследователей авторство первоначального проекта Устава («Привилеи») Славяно-греко-латинской академии, представленного на утверждение Фёдора Алексеевича в 1682 году Сильвестром Медведевым. По Уставу академии Полоцкого, ректору и преподавателям академии предоставлялась высший контроль по делам веры и образования; на корпорацию академии возлагалась обязанность бороться с ересями, причём за многие преступления привилея предусматривала сожжение. С. Соловьёв писал о «Привилее»: «Московская академия по проекту царя Феодора — это цитадель, которую хотела устроить для себя православная церковь при необходимом столкновении своем с иноверным Западом; это не училище только, это страшный инквизиционный трибунал: произнесут блюстители с учителями слова: „Виновен в неправославии“ — и костер запылает для преступника.

В богословском споре о времени преложения Святых Даров Симеон Полоцкий был поборником взгляда, впоследствии (в 1690 году) осуждённого как «хлебопоклонная ересь». Участвовал на «латинской» стороне в «разглагольствии» (диспуте) по данному вопросу в 1673 году с Епифанием Славинецким в Крестовой палате у Патриарха Питирима в присутствии последнего и властей. В тот период спор имел чисто богословский характер; общественно-политическое звучание он приобрёл значительно позже, уже после смерти Симеона.

Проповеди

Памятник Симеону Полоцкому (2004; скульптор А. Финский)Своим независимым положением при дворе С. Полоцкий воспользовался в целях возрождения в Москве живой церковной проповеди, вместо которой тогда господствовало чтение святоотеческих поучений. Хотя проповеди С. Полоцкого (числом более 200) представляют собою образец строгого выполнения гомилетических правил, однако в них не упущены из виду и жизненные цели. Это было в тогдашнее время явлением невиданным и не осталось без благотворительных результатов для церковной жизни. Проповеди С. Полоцкого изданы уже после его смерти, в 1681—1683 гг., в двух сборниках: «Обед душевный» и «Вечеря душевная».

Проповеди С. Полоцкого изданы уже после его смерти, в 1681—1683 гг., в двух сборниках: «Обед душевный» и «Вечеря душевная».

Поэзия

Симеон Полоцкий — один из первых русских поэтов, автор силлабических виршей на церковнославянском и польском языках. Кроме стихотворного переложения Псалтири под названием «Псалтырь Рифмотворная» (издано в 1680 г.), Полоцкий написал множество стихотворений (составивших сборник «Рифмологион»), в которых воспевал разные события из жизни царского семейства и придворных, а также множество нравственно-дидактических поэм, вошедших в «Вертоград Многоцветный». По мнению Л. И. Сазоновой, «Вертоград многоцветный» является вершиной творчества Симеона Полоцкого, а также одним из наиболее ярких проявлений русского литературного барокко. С. Полоцкий написал также две комедии (школьные драмы) для зарождавшегося театра: «Комедия о Навуходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех в пещи не сожженных» и «Комедия притчи о Блудном сыне»; особенным успехом пользовалась последняя.

Память

Почтовая марка Белоруссии, 1995 год- В 1995 году была выпущена почтовая марка Белоруссии, посвященная Полоцкому.

- В 2004 году в Полоцке был установлен памятник Симеону Полоцкому (скульптор А. Финский).

Симеон Полоцкий в литературе

В 2008 году был издан исторический роман М. М. Рассолова «Симеон Полоцкий»[5]. В этой книге внимание уделяется в большей степени российскому быту второй половины XVII века и общественной деятельности Симеона Полоцого, а не его литературной и богословской деятельности. Роман содержит ряд неточностей, в частности, утверждается что Симеон является создателем силлабо-тонической (на самом деле — силлабической) системы стихосложения в русской поэзии.

Библиография

Современные издания

- Вирши. Силлабическая поэзия XVII—XVIII веков — Л., 1935. — С. 89—119.

- Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII ст. / Вступ. ст., подг. текста и примеч А. М. Панченко. — Ленинград : Советский писатель, 1970.

— С. 164—173.

— С. 164—173. - Симеон Полоцкий. Вирши / Симеон Полоцкий; сост., подг текстов, вступ. ст. и комм. В. К. Былинина, Л. У. Звонаревой. — Минск : Мастацкая літаратура, 1990. — 447 с. ISBN 5-340-00115-6

- Симеон Полоцкий. Избранные сочинения / Симеон Полоцкий; подготовка текста, статья и комм. И. П. Еремина. — Санкт-Петербург : Наука, 2004. — 280 с. ISBN 5-02-026993-X

См. также

- Иоаким (Патриарх Московский)

- Музей-библиотека Симеона Полоцкого

Примечания

- ↑ Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия

- ↑ Margarita Korzo, Внешняя традиция как источник вдохновения. К вопросу об авторстве киевских и московских православных текстов XVII в. Два примера, Studi Slavistici VI (2009), s. 59-84

- ↑ История глазами одной книги

- ↑ С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Том 13, Глава 2

- ↑ Рассолов, М. М. Симеон Полоцкий — М.

, 2008

, 2008

Литература

- Еремин, И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого // ТОДРЛ. — 1948. — Т. 6. — С. 125—153.

- Киселева, М. С. Проблемы морали в проповедях Симеона Полоцкого // Киïвська Академия. 2008. Вип. 6. С. 84-101.

- Киселёва, М. С. Священная история в книжной проповеди: Симеон Полоцкий // Диалог со временем. М., 2008. С. 239—254.

- Корзо, М. А. О некоторых источниках катехизисов Симеона Полоцкого // Київська Академія. Вип. 6. Київ, 2008. С. 102—122.

- Корзо, М. А. Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века. Рос. акад. наук, Ин-т философии. — М.: ИФРАН, 2011. — 155 с.; 20 см. — Библиогр.: с. 145—154. — 500 экз. — ISBN 978-5-9540-0186-0.

- Майков, Л. Н. Очерки по истории русской литературы XVII и XVIII столетий — СПб., 1889.

- Пушкарев, Л. Симеон Полоцкий // Жуков Д., Пушкарев Л. Русские писатели XVII века.— М., 1972 — С. 197—335 (сер.

«ЖЗЛ»).

«ЖЗЛ»). - Панченко, А. М. Русская стихотворная культура XVII века — Л., 1973.

- Робинсон, А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века — М., 1974.

- Робинсон, М. А., Сазонова Л. И. Заметки к биографин и творчеству Симеона Полоцкого // Рус. лит. — 1988. — № 4 — С. 134—141.

- Сазонова, Л. И. Поэзия русского бароко (вторая половина XVII— начало XVIII в.) — М., 1991.

- Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность.— М., 1982 (сер. «Русская старопечатная литература XVI — первая четверть XVIII в.»).

- Татарский, И. Симеон Полоцкий: Его жизнь и деятельность.— М., 1886.

Ссылки

- Симеон Полоцкий в библиотеке Якова Кротова

- Симеон Полоцкий сайт Хронос

- Симеон Полоцкий. Жизнь и творчество.

- Произведения Симеона Полоцкого в библиотеке «ImWerden»

- Произведения Симеона Полоцкого в библиотеке сайта «История Беларуси IX—XVIII веков.

Первоисточники.»

Первоисточники.»

Полоцк Беларусь

История и культура Беларуси. Памятная монета «Полоцк». Первая монета из двух наборов монет. Полольск — один из древнейших городов Восточной Европы. Впервые упоминается в летописях еще в 862 г. В X–XIII вв. он был центром Полоцкого княжества, крупного государственного образования, общественно-политическая жизнь которого во многом зависела от народного собрания – вече. В 14–16 веках Полоцк был крупнейшим городом Великого княжества Литовского. Его выгодное географическое положение стимулировало распространение торговли и рост благосостояния горожан. На протяжении своей многовековой истории город был и остается духовным и культурным центром Беларуси. Из него вышли такие выдающиеся личности, как Ефросинья Полоцкая (Ефросинья Полоцкая), Франциск Скорина и Симеон Полоцкий (Симеон Полоцкий). В этом городе был построен первый белорусский православный храм – Софийский собор (11 в.), здесь находилась древнейшая белорусская библиотека в 11 – 14 вв.

Аверс:

в круге геометрического орнамента – рельефное изображение Государственного Герба Республики Беларусь; внизу – год чеканки, серебряная монета – содержание серебра в чистоте и проба сплава; надписи по окружности – вверху: «РЭСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ» (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ), внизу: «ДВАЦЦАЦЬ РУБЛЁЎ» (ДВАДЦАТЬ РУБЛЕЙ) на серебряной монете и «АД3ИН РУБЕЛЬ» на медно-никелевой монете.

Реверс:

в центре – рельефный план города Полоцка по гравюре XVI в., в правой верхней части – герб города XVI–XVIII вв.; по окружности надписи: «ПОЛАЦК» (ПОЛАЦК) и «ГАРАДЫ БЕЛАРУСИ» (ГОРОДА БЕЛАРУСИ).

Сертификат:

Страна:

БеларусьКод в каталоге:

BY12CM2Идентификатор Краузе:

KM# 128Значение:

€100Тираж:

2000Качество:

ПробаНоминал:

20 рублейМатериал:

СереброПроба:

0,925Вес:

33,62 гДиаметр:

39 ммГод:

1998Тип:

Памятная монетаФорма и стиль:

КруглыйГрань:

ReededМонетный двор:

Московский монетный двор Гознака (Россия)Локальная программа:

Города БеларусиГород:

Полоцк 9 0002 Источник информации: Национальный банк Республики Беларусь www. nbrb .by

nbrb .byПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

В статье раскрываются поэтические грани творческой многогранной личности Симеона Полоцкого, видного общественного деятеля и писателя XVII века. Симеон Полоцкий – основоположник поэтического и драматического жанров в русской литературе. С творчеством Симеона Полоцкого часто связывают появление в русской литературе хвалебных слов и басен, барочной силлабической системы стихосложения, поэтического исполнения Псалтири. Его стихи часто поучительны и воспитательны в стремлении как можно яснее передать знания. В его стихах отражены многие личные переживания и жизненные события царской семьи, ведь он был учителем царских детей. Патриотические чувства Симеона Полоцкого в связи с современными ему историческими событиями отразились и в его стихах. Важнейшей задачей он считал прославление могущества и славы Российского государства. В своей издательской деятельности большое внимание уделял реформированию литературного языка, переводя его на живой разговорный язык. Симеон Полоцкий боролся за воцерковление культуры и считал, что объединение славянских народов может и должно быть единой православной религией. Он был первым русским писателем, взявшим на себя роль «советника царей», влияющего на идеологию и политику. Творчество писателя Симеона Полоцкого воспринимается как личное и нравственное достижение. Подобно тому, как Бог сотворил мир Словом, писатель в своем поэтическом мире творит мир искусства. Благодаря Симеону Полоцкому книга просветительская и слово занимает более высокое место в народном общественном сознании. Его разностороннее литературное творчество и начинания в поэзии явились мощным толчком к дальнейшему развитию отечественной культуры на духовной основе.

Симеон Полоцкий боролся за воцерковление культуры и считал, что объединение славянских народов может и должно быть единой православной религией. Он был первым русским писателем, взявшим на себя роль «советника царей», влияющего на идеологию и политику. Творчество писателя Симеона Полоцкого воспринимается как личное и нравственное достижение. Подобно тому, как Бог сотворил мир Словом, писатель в своем поэтическом мире творит мир искусства. Благодаря Симеону Полоцкому книга просветительская и слово занимает более высокое место в народном общественном сознании. Его разностороннее литературное творчество и начинания в поэзии явились мощным толчком к дальнейшему развитию отечественной культуры на духовной основе.

Ключевые слова:

творческая многосторонняя личность, начинания в поэзии, родоначальник жанров, воспитание народа, русская культура, духовная основа.

Личность и творчество выдающихся людей неразрывно связаны между собой. Творчество является одной из основных сфер проявления направленности личности в жизненном цикле. Творчество требует значительных душевных сил и часто становится одним из важнейших для личности. Эта проблема относится к более широкой и классической проблеме смысла жизни и творчества. В процессе творческого самовыражения человек занимает по отношению к миру особое целостное положение, переживая онтологический союз, обладание всем в мире. Это выражение личности, осуществляемое в определенном направлении.

Творчество требует значительных душевных сил и часто становится одним из важнейших для личности. Эта проблема относится к более широкой и классической проблеме смысла жизни и творчества. В процессе творческого самовыражения человек занимает по отношению к миру особое целостное положение, переживая онтологический союз, обладание всем в мире. Это выражение личности, осуществляемое в определенном направлении.

В процессе научной деятельности личность играет важную роль, хотя законченная научная концепция не так ярка, как в художественном проявлении личности. Личностные особенности проявляются прежде всего в процессе создания творческого «продукта» в стиле, специфике подачи. Однако в гуманитарных науках сила личности сравнима с произведениями искусства. Гуманитарные науки ближе к искусству и более красноречиво, чем наука, свидетельствуют о самобытности субъекта научной деятельности.

Так проявляется ценностный аспект научного творчества, особенно в обращении к творчеству такой многогранной личности, как Симеон Полоцкий.

Биографический подход к личности и творчеству позволяет комплексно рассматривать личность и творчество, обращаясь к их проявлениям на протяжении всей жизни, связанной с образом жизни, мировоззрением. Биографический метод можно рассматривать шире как особое направление исследований, оспаривающее целостное познание жизни во временной протяженности. В целом биографический подход дает уникальную возможность изучить стабильность и изменчивость индивидуального поведения во времени и в разных ситуациях.

Удобство биографического метода заключается в возможности изучения обширного автобиографического творческого наследия (письма, дневники, заметки, автобиографическая проза и стихи) как следствие богатого внутреннего мира, зрелой рефлексии. Такой подход был реализован в ряде наших исследований о многогранных личностях русской культуры [3], [4], [5]. В данной статье на примере личности Симеона Полоцкого мы также можем увидеть, что человек с духовным зрением может глубоко проникать в суть явлений [2].

Личность Симеона Полоцкого (1629-1670) — яркое, самобытное явление русской культуры XII века. Помимо своей выдающейся церковной и светской общественной деятельности, в том числе богословской и педагогической, Симеон Полоцкий известен своей литературной деятельностью.

Самуил Гаврилович Петровский-Ситнянович родился в 1629 году в Полоцке, получил образование в Киево-Могилянской академии. Всю свою жизнь он оставался верным учеником и последователем Лазаря Барановича (с 1657 г. епископа Черниговского), своего наставника в Киево-Могилянской академии. В 1656 году он принял монашество в православном Полоцком Богоявленском монастыре и дидаскале сестринского училища в Полоцке, проучившись восемь лет. Симеон по обычаю в те годы слушал дополнительные лекции в западных иезуитских вузах, но остался верен православию. Он написал известную русскую печатную книгу XVII века «Жезл управления, одобрения, наказания и казни» для опровержения оснований раскола [7].

У Симеона Полоцкого много блестящих начинаний. Он обладает поэтическим даром и стал основоположником поэтического и драматического жанров в русской литературе. Он видел свое призвание в литературе и считал себя «искателем слова». Будучи белорусом по происхождению, он стал первым писателем-профессионалом в русской литературе, чье имя приобрело европейскую известность. Его обширное поэтическое наследие стало настоящей школой для таких выдающихся русских поэтов просвещения, как Мардарий Хоныков, Сильвестр Медведев, Карион Истомин, Антиох Кантемир, М. В. Ломоносов. Святитель Димитрий Ростовский, митрополит Стефан Яворский относился к нему с большим уважением.

Он обладает поэтическим даром и стал основоположником поэтического и драматического жанров в русской литературе. Он видел свое призвание в литературе и считал себя «искателем слова». Будучи белорусом по происхождению, он стал первым писателем-профессионалом в русской литературе, чье имя приобрело европейскую известность. Его обширное поэтическое наследие стало настоящей школой для таких выдающихся русских поэтов просвещения, как Мардарий Хоныков, Сильвестр Медведев, Карион Истомин, Антиох Кантемир, М. В. Ломоносов. Святитель Димитрий Ростовский, митрополит Стефан Яворский относился к нему с большим уважением.

Художественное наследие Симеона Полоцкого обширно: книги проповедей «Духовная трапеза» и «Духовная вечеря», богословский труд «Венец православно-католической веры», сохранившиеся только в рукописях книги «Ритмология» и «Духовная вечеря». Многоцветный Вертоград», включающий более тысячи стихотворений. События жизни царской семьи нашли отражение в «Ритмологии»; в эту же книгу вошел посвященный царю «Русский орел, представленный на солнце».

После царской смерти Симеон Полоцкий написал стихи «Драматическая элегия», в которых сам царь перед смертью обращается к Богу и ведет в Царство своего наследника, князя Федора Алексеевича, и всех членов Царской семьи, Патриарха и всех его подданных, а также двенадцать «Плачей» о короле. Сборники стихов по скромности остались неопубликованными; впоследствии напечатаны из них только отрывки. Многие его произведения были опубликованы только после его смерти – несмотря на свое высокое положение и влияние, он претендовал на литературные почести.

Симеон был одним из основоположников русского «библейского театра», написав несколько пьес, стихов и прозы («Комедия о блудном сыне, притча», трагедии «О царе Навуходоносоре», «О золотом идоле» и «Трех отроках в горниле не сожженных»). ‘ и т. д.). Первые стихи он написал еще в годы учебы. С творчеством Симеона Полоцкого часто связывают вопрос о появлении в русской литературе стиля барокко, характеризующегося высокой эмоциональностью, любовью к контрастам, красочным и смелым образам, аллегориям, вниманием к воспроизведению жизненных явлений. Симеон внес в русскую литературу силлабическую систему стихосложения с организующим принципом, равным числу слогов в рифмующихся строках. Это было необычно для его времени и привлекало внимание.

Симеон внес в русскую литературу силлабическую систему стихосложения с организующим принципом, равным числу слогов в рифмующихся строках. Это было необычно для его времени и привлекало внимание.

Активная издательская деятельность Симеона Полоцкого способствовала популяризации богословских идей, формированию новых жанров произведений, реформированию литературного языка путем приведения его к живой разговорной речи и была направлена на повышение самосознания русского общества.

Одним из творческих порывов Симеона стала его жизнь при дворе и воспитание царских детей. Первоначально царя привлекала его поэзия. С царем Алексеем Михайловичем он познакомился в 1656 году в Полоцке, когда царь посетил Полоцк в связи с началом русско-шведской войны, и приветствовал императора стихами, написанными по этому поводу. В 1660 г. Симеон с младшими братьями посетил Москву и еще раз прочитал стихи перед царем, благосклонно отнесшимся к ученому монаху из Полоцка. В 1664 году, когда Полоцк отошел к Польше, Симеон переехал в Москву, где получил поддержку царя Алексея Михайловича и патриарха Иоасафа. При дворе он был признан мудрейшим богословом, философом, поэтом и оратором. Царь поручил ему учить своих детей, а Патриарх дал указания по составлению документов и богословских сочинений [6]. В 1667 г. ему было поручено воспитание и образование царских детей — князя Алексея, а после его смерти — Федора (будущего царя Федора Алексеевича) и царевны Софьи. Он учил Петра I. Царь и дети слушались его наставлений.

При дворе он был признан мудрейшим богословом, философом, поэтом и оратором. Царь поручил ему учить своих детей, а Патриарх дал указания по составлению документов и богословских сочинений [6]. В 1667 г. ему было поручено воспитание и образование царских детей — князя Алексея, а после его смерти — Федора (будущего царя Федора Алексеевича) и царевны Софьи. Он учил Петра I. Царь и дети слушались его наставлений.

Традицией московской высшей школы того времени было приглашать для домашнего обучения детей приглашенных ученых ученых [1]. Обладая высоким уровнем образования, Симеон хорошо владел педагогическими приемами, облегчающими усвоение знаний, – хороший учитель, облекающий науку в привлекательную форму. Действительно, мы находим отражение обширных знаний Симеона в его поучительных и воспитательных стихах.

Это стихи, в которых представлены основы математики, знания о чувствах, являющихся дверями познания мира. Заметно, что Симеон стремится открыть разные двери познания – он обращается к чувствам и разуму читателя.

Более того, для повышения эффективности своих книг Симеон стремился к разнообразию и выразительности даже их внешнего убранства. Известно, что он сотрудничал с великим русским художником Симоном Ушаковым в Верхней типографии и консультировал его в относительно редком способе печати гравюр с медных пластин (офортов).

Его стихи часто представляют собой поэтическую форму уроков. Имея недюжинный литературный талант, Симеон скромно считал, что в литературе главное не талант, а знания. В стихах Симеона Полоцкого не только даются определенные знания, но и закладываются основы духовно-нравственного и патриотического воспитания. Симеон поручает царским наследникам управлять государством и лечить подданных:

Вот как надо делать голову —

Жить интересами граждан,

Не презирать, не считая собак

Но любить, как своих детей.

Он развивает в своих королевских учениках политическое сознание:

Как горожане живут в благополучии

Правители должны знать .

Забота Симеона о читателях проявлялась даже в сохранении телесного здоровья, что выражается и в поэтической форме. Именно стремление как можно яснее передать знания прежде всего обусловило особый стиль Симеона Полоцкого. Сложные формы стиха использовались только в написании придворной поэзии и панегирических стихов. Он использовал свои знания для изложения нравственных и доктринальных истин, применяя смелые сравнения и аналогии с миром природы, который, как и человек, создан Богом. Образно излагая современные научные идеи, он делал это ради воспитательного эффекта. Симеон Полоцкий стремился обобщить всю книжную мудрость и обучить как можно более широкую аудиторию, тем самым значительно способствуя развитию отечественного образования. Он хотел воспитать образованного и набожного читателя, как и другие его замечательные соотечественники – Лаврентий Зизаний, Михаил Ломоносов, Григорий Сковорода. Подобные приемы Симеон также использовал в своих ярких и убедительных проповедях. Он считал, что совершенный человек прежде всего обладает высокими нравственными качествами. Поэтому необходимо учить детей прежде всего благочестию, чем знанию, подобно телу без души.

Поэтому необходимо учить детей прежде всего благочестию, чем знанию, подобно телу без души.

Одним из нововведений Симеона является развитие жанра Панегирика. Он писал поздравления с Рождеством, именинами и днями рождения членов королевской семьи. Симеон на четверть опередил появление в русской моде басни: он переработал басни древних писателей, так впервые в русской литературе появилась поэтическая басня.

В те времена была очень популярна астрология, но Симеон Полоцкий в своих стихах подчеркивает, что звезды не определяют продолжительность жизни человека. Есть Промысел Божий, а есть свободная воля человека, выбирающая между добром и злом.

Симеон первым в России сделал поэтический перевод Псалтири («Псалтирь рифмованная»), которая стала первым поэтическим произведением, изданным отдельным изданием в России. В конце Псалтири он вставил в свои стихи весь годовой календарь имен святых.

«Рифмованная псалтырь» стала одним из лучших и популярных изданий этого периода и была напечатана в 1680 году в типографии, построенной Симеоном. В 1685 году дьякон Василий Титов положил на музыку «Стихотворную Псалтирь». М. В. Ломоносов называл «Рифованную Псалтирь» вратами своего учения и свое первое представление о красоте и величии поэзии, заимствованное из «Рифованной Псалтири» Полоцкого [6]. Исследователи Симеона Полоцкого М. А. Робинсон и Л. И. Сазонов выразили удивление по поводу убеждения, что Симеон якобы был переведен с польского языка «Псалмами Давида» Яном Кохановским, настолько отчетливо проявляется различие поэтических подходов двух переводчиков (цит. по [8 ]).

В 1685 году дьякон Василий Титов положил на музыку «Стихотворную Псалтирь». М. В. Ломоносов называл «Рифованную Псалтирь» вратами своего учения и свое первое представление о красоте и величии поэзии, заимствованное из «Рифованной Псалтири» Полоцкого [6]. Исследователи Симеона Полоцкого М. А. Робинсон и Л. И. Сазонов выразили удивление по поводу убеждения, что Симеон якобы был переведен с польского языка «Псалмами Давида» Яном Кохановским, настолько отчетливо проявляется различие поэтических подходов двух переводчиков (цит. по [8 ]).

Жизнь Симеона Полоцкого, полная драматизма, озаренная духовным устремлением, отразилась в его поэтических произведениях: борьба с несправедливыми наветами, трагические события – жестокое и смертельное избиение стрельцами его брата Исаака, тоже иеромонаха, в 1674 или 1675 г., и отступление от православной веры его брата Луки, вероятно, ученого философа и филолога. Его стихи становятся обобщенной формой выражения личных переживаний. Такова рубрикированная композиция стихотворения «Тройная смерть», дающая глубокое понимание природы и смысла человеческой жизни и смерти:

Смерть бывает трех видов:

Первый отделяет душу от тела.

Второй убивает душу,

Лишение его благодати Божией.

Третий произойдет в день суда

Когда душа и тело будут наказаны.

Первая смерть страшна, но не имеет вреда.

Вторая смерть тяжелая, но лечится покаянием.

Третья смерть страшна из-за мук вечного огня.

Патриотические чувства Симеона Полоцкого в связи с современными ему историческими событиями отразились и в его стихах. Важнейшей задачей он считал прославление могущества и славы Российского государства.

Он выступал против завоевательных войн, «несправедливых злоупотреблений» и в поддержку оборонительных военных действий, а также религиозного просвещения и пропаганды православной веры, считал необходимым сосредоточить государственную власть в руках царя, что будет способствовать устранению неразберихи и установить мир. Царя он называл «светом веры» и даже его присутствие на белорусской земле считал большим благом:

Лети, милый Алексей, под небом,

Надежда России среди монархов.

Славный победитель, который из милосердия

Все делать во славу Божию.

Симеон Полоцкий подчеркивал, что главная цель русского царя, «великого борца за веру Христову», в войнах с Польшей и Швецией — миссионерская деятельность и забота о чистоте веры. Тема войны и мира была важна для него на протяжении всей жизни, многие его поэтические сочинения посвящены военным. Славу России он видел и в расширении границ познания, в развитии образования, сокрушаясь о непонимании его современниками:

…Россия расширяет свою славу

Не только мечом,

Но и по книгам о вечном.

Но таковы нравы!

Мы предпочитаем уничтожить

чем творить честным трудом.

Не хочу, чтобы солнце светило миру

И предпочитаю оставаться во тьме невежества.

Он прекрасно понимал, что развитие книгопечатания принесет России славу «больше, чем сокровище».

Симеон Полоцкий оказался на перекрестке культур. Много лет писал стихи на трех языках – польском, старобелорусском и старославянском. Он горячо относился к польскому, белорусскому, русскому и украинскому народам, считая, что объединение славянских народов может и должно быть единой православной религией. Так книги Симеона Полоцкого были очень популярны в Украине. Известно, что они были присланы по просьбе днепровских казаков. Действительно, «Умная вечеря» помещена в «Слове о Православии и христианстве Войска Запорожского» по случаю внесения в полки иконы святителя Алексия, митрополита Киевского. Благодаря яркой и амбициозной личности Симеона Полоцкого сократился разрыв между Церковью и культурой. Однако он решительно боролся за чистоту веры и выступал за церковную культуру, противостоящую секуляризации Церкви.

Он был первым русским писателем, взявшим на себя роль «советника царей», наставляющего правительство и русское общество, влияющего на идеологию и политику.

1 Современные издания

1 Современные издания