16. Эллинистические школы. Эпикуреизм

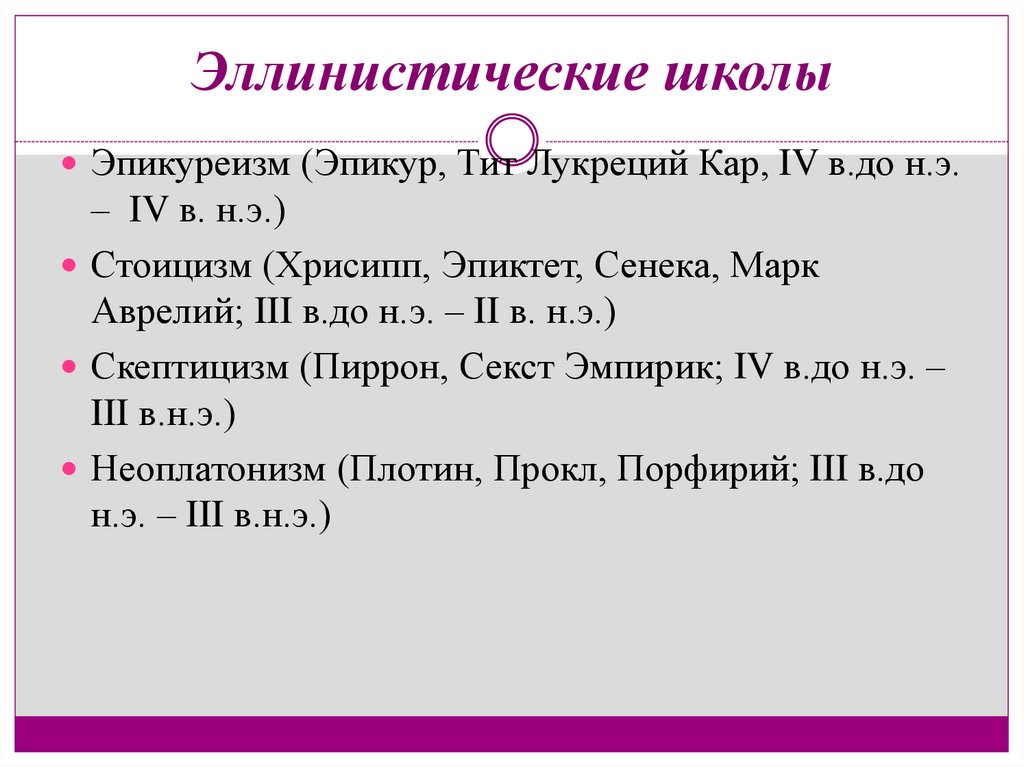

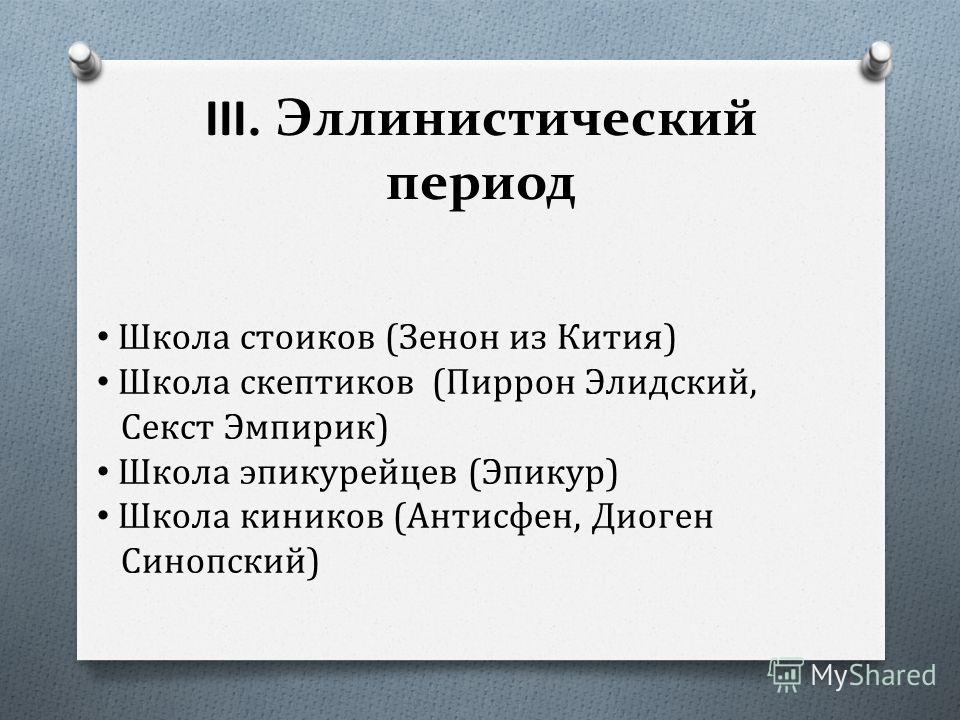

Эллинистическая философия — это философские учения эпохи эллинизма (323 — 30 до н. э.; более узкий период философского расцвета пришелся на 311 — 87 до н. э.), среди которых прежде всего выделяются эпикуреизм, стоицизм и скептицизм.

Возникают и оригинальные, философско-этические концепции — прежде всего, это скептицизм (скептическая школа), стоицизм (стоическая школа) и этическая доктрина материалиста-атомиста Эпикура (эпикурейская школа).

Основные направления.

В эллинистический период развитие

философии было сосредоточено в школах.

Это придает ему особый характер, так

как каждая школа представляла собой

замкнутое философское сообщество.

Существовавшие ранее платоновская

Академия и аристотелевский

Ликей продолжали

функционировать и развиваться. В начале

рассматриваемого периода появились

еще школы: стоическая,

эпикурейская, скептическая и школа киников.

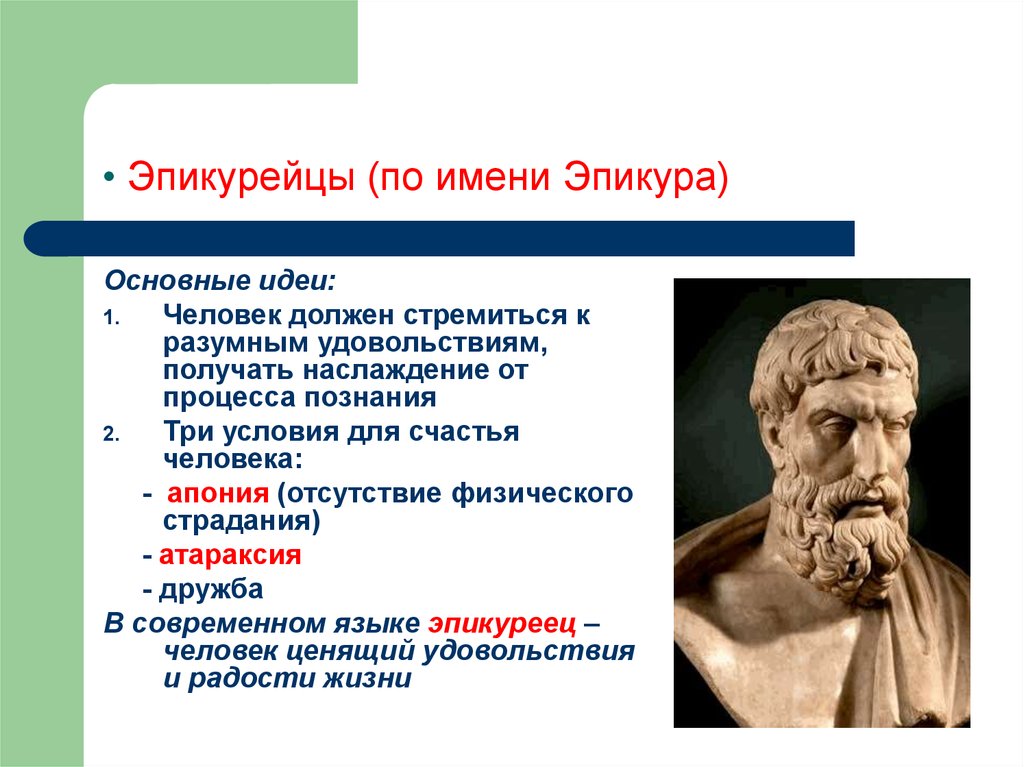

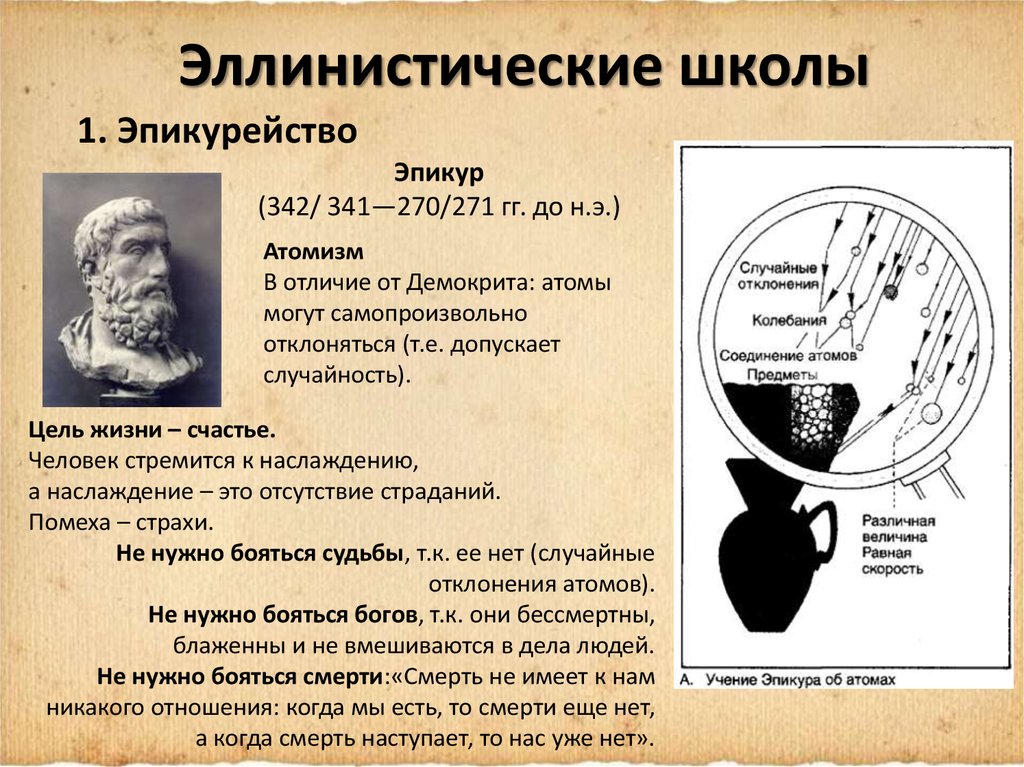

Эпикурейская эллинистическая философская система была выражением крайне трезвого и позитивного способа мышления. Теоретическая философия подчинялась практическим целям жизни, приоритет отдавался этике, иные разделы философии трактовались как вспомогательные. Эта система была создана Эпикуром. (смотри вопрос 5) Эпикурейская школа имела своих сторонников вплоть до конца эллинистического периода.

Эпикуреизм, главным образом,— это этика, которая признает лишь земные блага, считает человека ответственным за собственные счастье и несчастье, ценит покой как наиболее совершенное состояние человека; просвещение разума выступает в ней единственным средством против сил, которые нарушают его покой, являясь результатом его собственной глупости, наконец, видит парадоксальное в разумном, в культурном стиле жизни наилучшее средство для достижения эгоистического счастья, а в эгоистической основе — наиболее верный путь к счастью как таковому.

Эпикуреизм — это также

философия природы, которая решительно

отказалась от сверхъестественных сил

и признает любой вид бытия телесным,

тела, состоящими из атомов, события —

причинно обусловленными, а причины — действующими

механически.

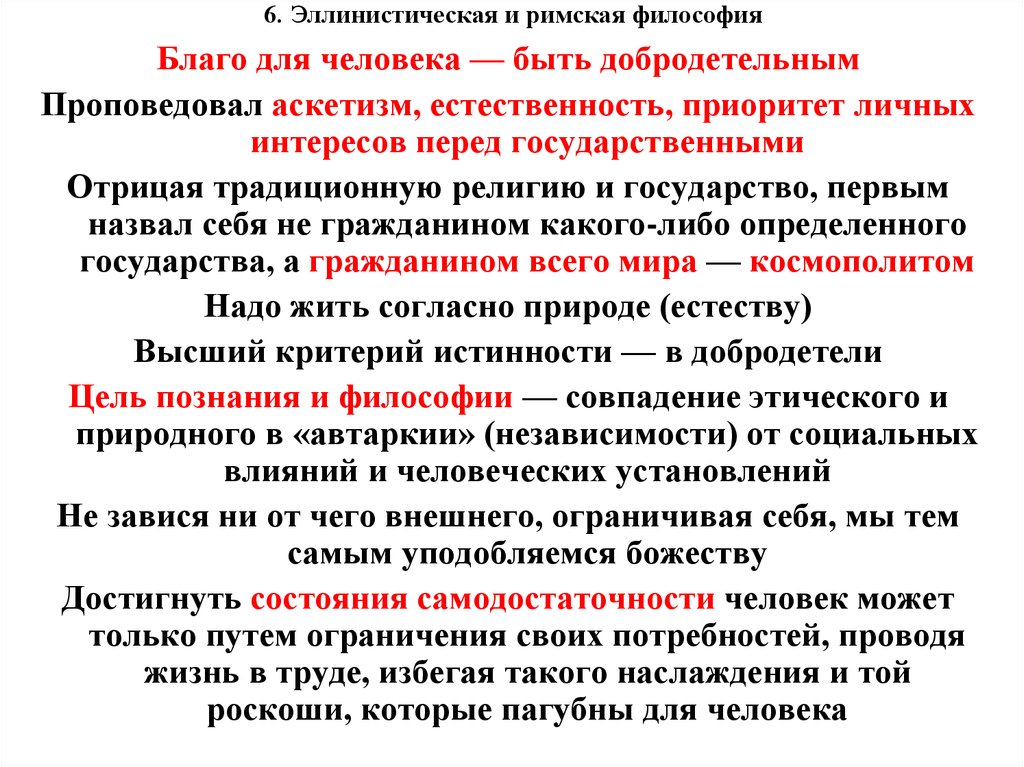

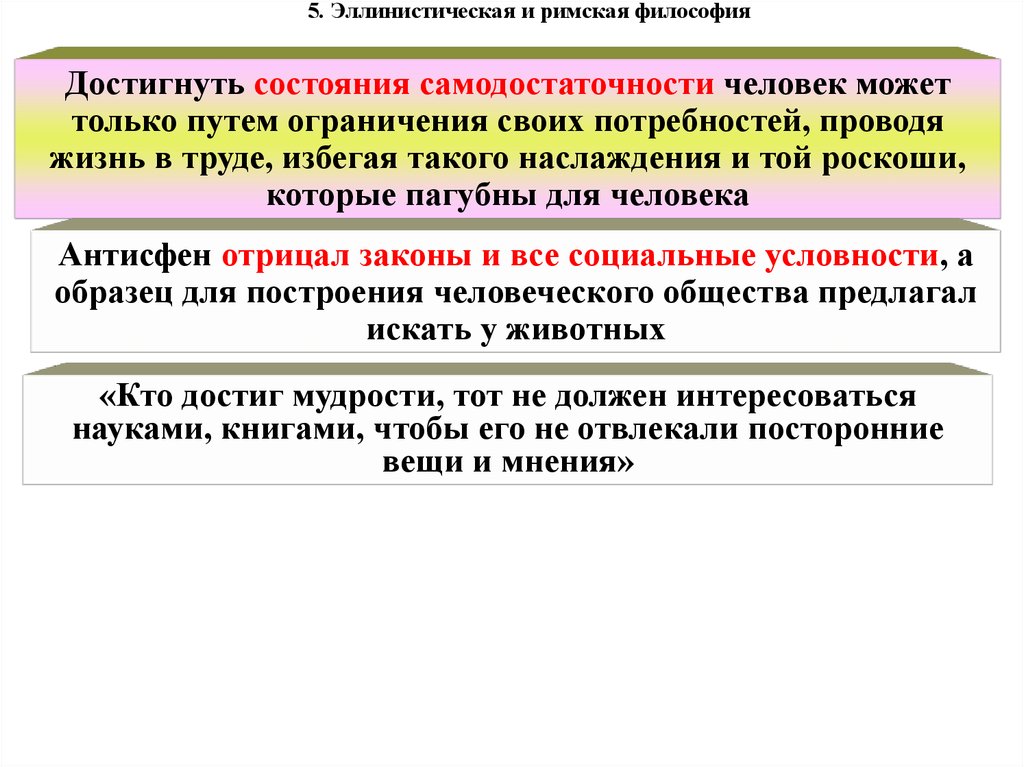

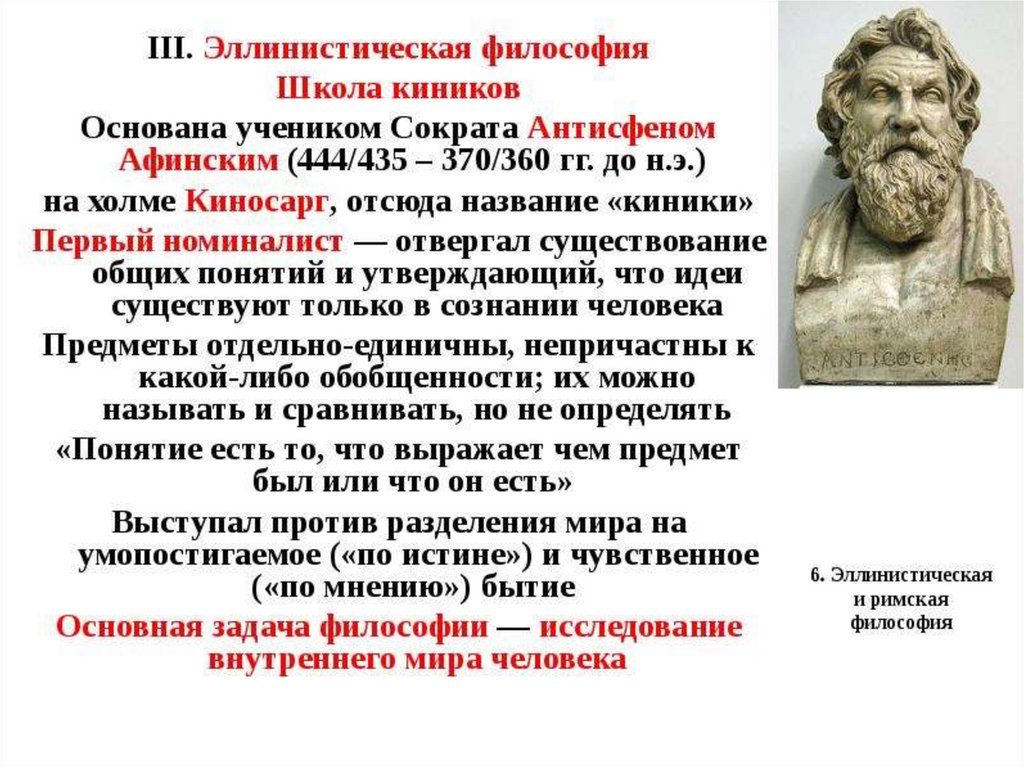

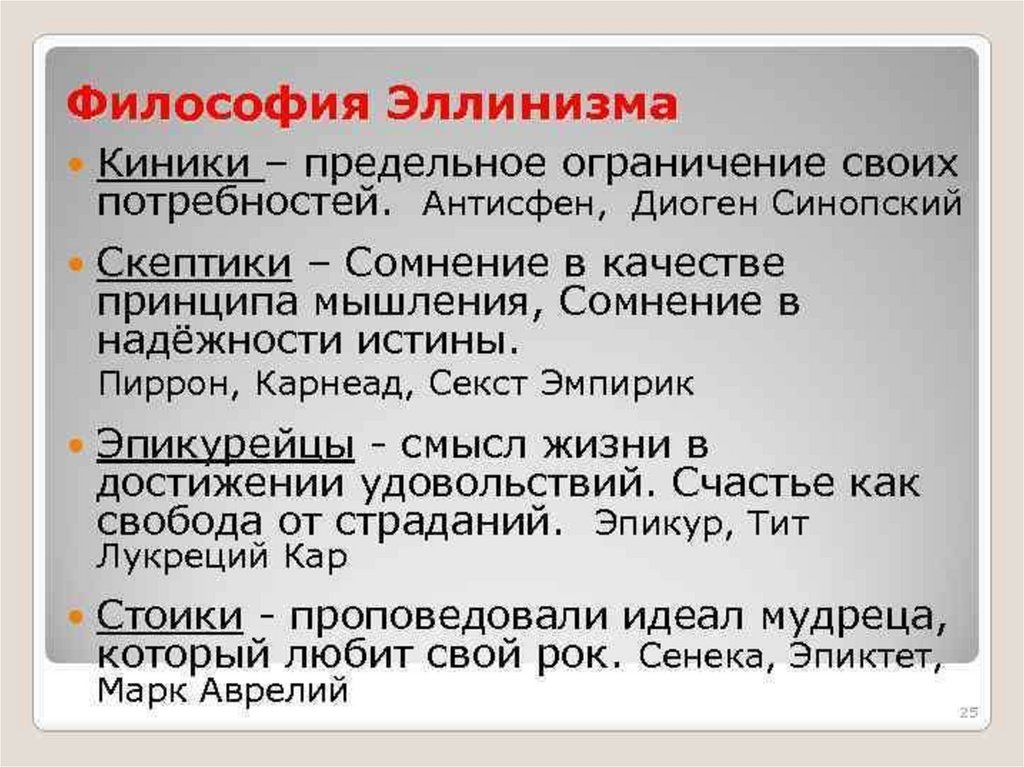

Киники — философская школа, которая обосновывала идею свободы вне общества (асоциальной свободы). Ее представители проверяли свои философские изыскания на себе.. Главная цель кинического учения — не выработка глубоких философских теорий, а философское обоснование особого образа жизни — вне связи с обществом (нищенство, одиночество, бродяжничество и т. д.) — и проверка данного образа жизни на себе.

Ответной реакцией на распространение идей киников стало возникновение и развитие философской школы стоиков («Стоя» — название портика в Афинах, где она была основана). Основателем данной философской школы считается

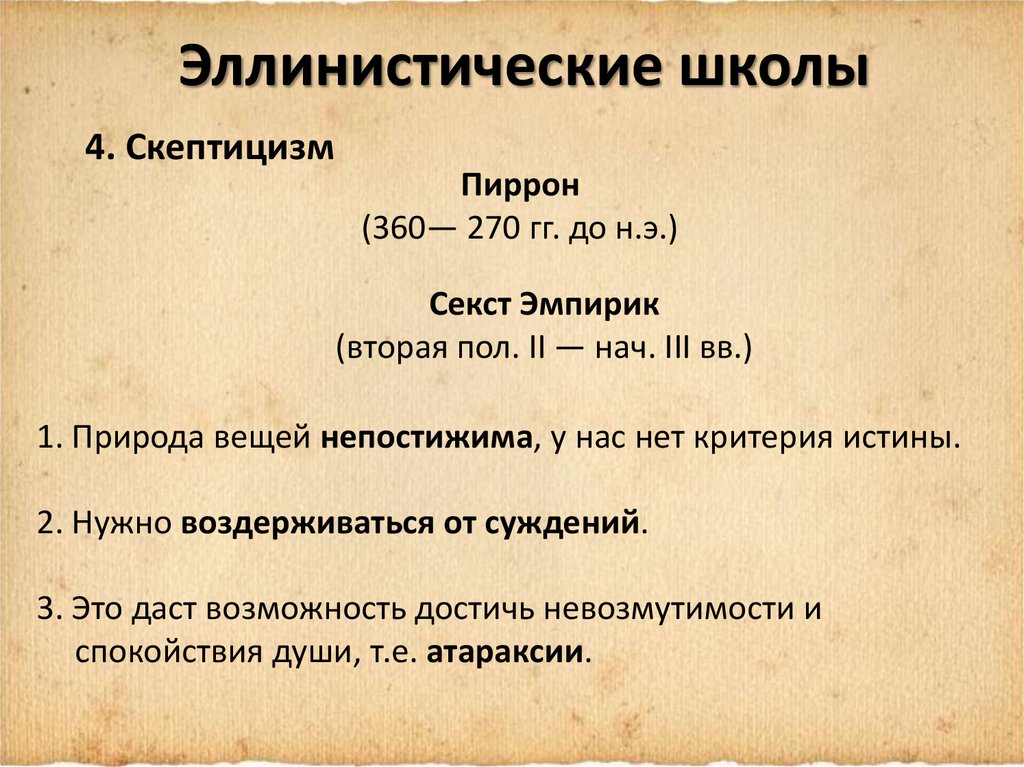

Скептици́зм. Скептицизмом стала

называться философская позиция, которая

отрицает возможность познания истины. Пиррон,

первый из философов-скептиков.

Скептики приходят к выводу о невозможности достижения объективного знания о мире, а, следовательно, и невозможности рационального обоснования норм человеческого поведения. Единственная правильная линия поведения в этих условиях — воздержание от суждений. Основные положения античного скептицизма:

1. Мир текуч, у него нет смысла и четкой определенности.

2. Всякое утверждение есть вместе с тем и отрицание, всякое «да» есть вместе с тем и «нет».

3. Подлинная философия скептицизма — молчание.

4. Следуйте «миру явлений».

Эллинистическая школа. Стоицизм, скептицизм и эпикуреизм

Философы периода эллинизма главное внимание обратили на решение проблем этики и морали, проблемы поведения отдельного человека в мире. Две старые авторитетные школы Платона и Аристотеля постепенно теряли свое лицо и авторитет. Для философских школ, возникших и развившихся в период эллинизма, характерно признание за рабами их человеческого достоинства и даже возможности наличия у них высших моральных качеств и мудрости. Главная ценность эллинистической философии все более искалась в том, чтобы она давала человеку убежище от жизненных горестей. Параллельно с упадком старых философских школ классической Греции в период эллинизма возникали и развивались три новые философские системы – стоиков, эпикурейцев и скептиков.

Главная ценность эллинистической философии все более искалась в том, чтобы она давала человеку убежище от жизненных горестей. Параллельно с упадком старых философских школ классической Греции в период эллинизма возникали и развивались три новые философские системы – стоиков, эпикурейцев и скептиков.

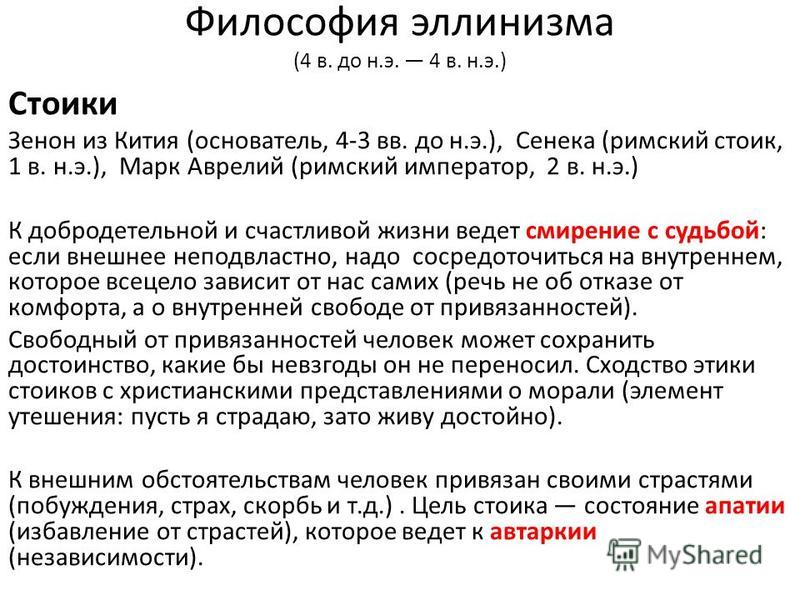

Стоицизм

Основатель стоицизма в философии — Зенон из Китиона на Кипре (ок. 336 — 264 гг. до н.э.). Круг почитателей его философии собирался около расписанного Полигнотом портика, стои, отсюда название школы — стоицизм. (Согласно традиции, стоик – человек, отличавшийся редкой силой воли, отсутствием излишних потребностей и строгим образом жизни)

Представители стоицизма:

Реальны, по учению стоиков, только тела. Ибо реально только то, что действует или страдает, но это свойство присуще только телесным сущностям. Концепция воздействия.

Согласно стоическому учению, душа при рождении подобна неисписанной доске (отсюда выражение «tabula rasa» )

Человеческая воля не образует исключения – она также является объектом воздействия: человек действует добровольно, поскольку его определяет его собственное влечение, и он может выполнять свободно, т. е. с собственного согласия, то, что судит рок, но выполнять это он вынужден во всяком случае: («волящего судьба влечет, а неволящего тащит»).

е. с собственного согласия, то, что судит рок, но выполнять это он вынужден во всяком случае: («волящего судьба влечет, а неволящего тащит»).

Все на свете повинуется мировым законам; но только человек в силу своего разума способен познавать их и сознательно выполнять. Именно в этом заключается руководящая мысль нравственного учения стоиков. Его общий высший принцип есть жизнь в согласии с природой

Наряду с разумными влечениями в нас есть также и неразумные, безмерные, т. е. аффекты (которые уже Зенон сводил на четыре главных аффекта: удовольствие, вожделение, огорчение и страх), то стоическая добродетель по существу носит характер борьбы с аффектами. Аффекты суть нечто противоразумное и болезненное, их нужно не только умерять, но и истреблять: наша задача есть состояние свободы от аффектов, апатия.

Мудрец есть идеал всякого совершенства, и так как последнее есть единственное условие блаженства, то и идеал блаженства; глупец есть носитель всякой порочности, всякого злосчастья. Один только мудрец свободен, прекрасен, богат, счастлив; Он обладает всеми добродетелями и всем знанием, он один во всех вещах делает надлежащее; Он не может потерять своей добродетели (разве только — как допускал Хрисипп — при душевной болезни), его блаженство равно блаженству Зевса и не может быть увеличено никакой длительностью во времени.

Один только мудрец свободен, прекрасен, богат, счастлив; Он обладает всеми добродетелями и всем знанием, он один во всех вещах делает надлежащее; Он не может потерять своей добродетели (разве только — как допускал Хрисипп — при душевной болезни), его блаженство равно блаженству Зевса и не может быть увеличено никакой длительностью во времени.

Эпикуреизм

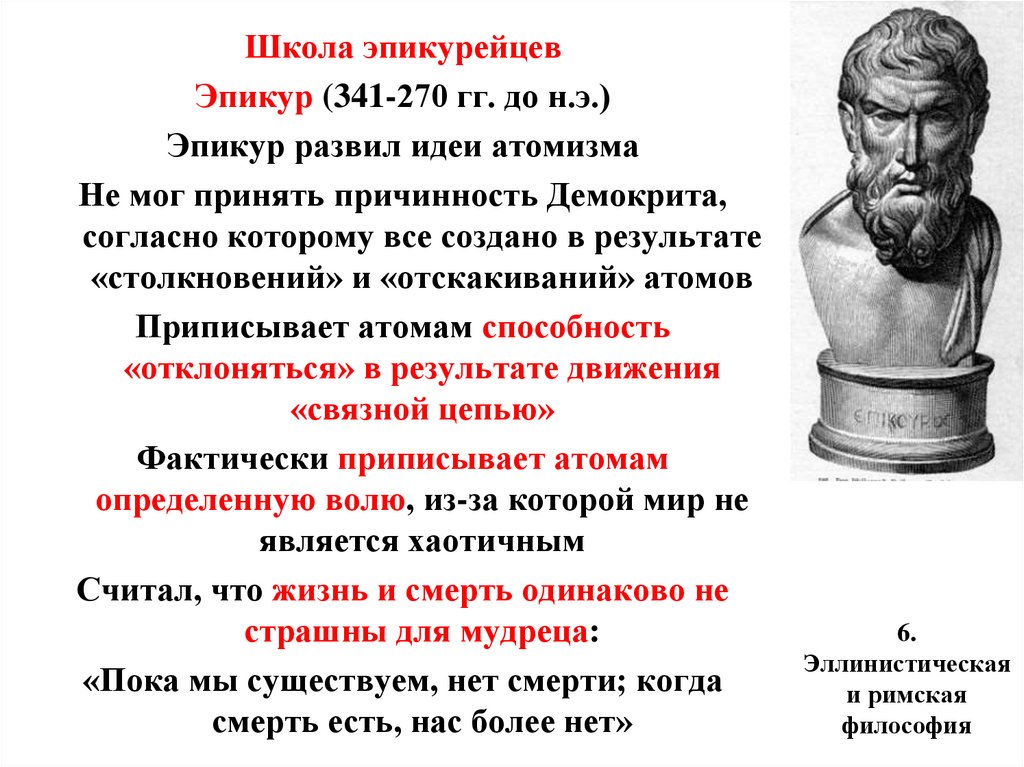

Эпикурейство — философское направление основанное Эпикуром. Создал школу в Афинах под названием «Сад Эпикура” – философская община его единомышленников.

Эпикур обосновывает идею о возможности и необходимости достижения индивидом счастливой жизни. Нужно побороть страх перед богами, перед смертью, быть уверенным в возможности поступать по своим желаниям. Философия должна убедить, что не существует в мире такой силы, которая могла бы помешать мудрому человеку жить в соответствии со своими идеалами.

Эпикур признает вечность и неизбежность бытия. Основные слагаемые бытия — атомы и пустота. Атомы движутся не по заданной траектории, а в сторону от нее. Признание случайности направлено против идеи господства в человеческой судьбе Рока. Одно из главных понятий этики — понятие свободы. Боги не влияют на жизнь людей.

Атомы движутся не по заданной траектории, а в сторону от нее. Признание случайности направлено против идеи господства в человеческой судьбе Рока. Одно из главных понятий этики — понятие свободы. Боги не влияют на жизнь людей.

Высшим благом для человека Эпикур считал достижение блаженства, наслаждения («удовольствие здесь – высшее благо»). Цель не страдать телом и не смущаться душой. В связи с этим разделяет все желания на естественные и необходимые; естественные, но не необходимые неестественные и не необходимые;. Естественные надо удовлетворять умеренно, ибо удовольствие имеет свой предел. Естественные удовольствия обеспечивают независимость от мира.

Высшая форма блаженства — состояние полного душевного покоя, невозмутимости, отрешенность от всех проблем — атараксия.

Скептицизм — постулат воздержания от суждения, от решительного предпочтения одного из двух противоречащих друг другу равносильных суждений. Родоначальник Пиррон. Школа Пиррона была основана еще несколько ранее, чем стоическая и эпикурейская школы; она стоит близко к последним по своим практическим задачам, но цель жизни она пытается найти не через посредство какого-либо определенного научного убеждения, а, напротив, через отказ от всякого такого убеждения.

По учению Пиррона, философ — человек, который стремиться к счастью. Счастье может состоять только в спокойствии и отсутствии страданий. О любом способе познания нельзя сказать истинный он или ложный. Истинно философский способ отношения к вещам — воздержание от суждений о них. Достоверны наши чувственные восприятия или впечатления, заблуждения — в суждениях.

Чтобы счастливо жить, нужно, по мнению скептиков, уяснить себе троякое:

каковы свойства вещей;

как мы должны относиться к ним;

и какую пользу может принести нам это отношение к вещам;

Однако, на первые два вопроса можно только ответить, что свойства вещей нам совершенно неизвестны, так как восприятия показывают их нам не какие они есть, а лишь какими они нам кажутся, а наши мнения совершенно субъективны; поэтому мы никогда не можем ничего утверждать, никогда не имеем права говорить: «это — таково», а должны всегда лишь говорить: «это кажется мне таковым»; и, таким образом, воздержание от суждения есть единственное правильное отношение к миру;

кто отказывается что-либо знать о свойствах вещей, тот не может приписывать какой-либо вещи большую ценность, чем иной.

Он не будет думать, что нечто само по себе хорошо или дурно, а будет выводить эти понятия из закона и обычаев; он будет равнодушен ко всему остальному, будет искать только правильного душевного настроения или добродетели, и вместе с душевным спокойствием найдет и блаженство.

Он не будет думать, что нечто само по себе хорошо или дурно, а будет выводить эти понятия из закона и обычаев; он будет равнодушен ко всему остальному, будет искать только правильного душевного настроения или добродетели, и вместе с душевным спокойствием найдет и блаженство.

Древняя философия — Философская энциклопедия Routledge

Поделиться

Загрузка контента

Нам не удалось загрузить контент

Печать

Содержание

- Резюме статьи

1

Основные характеристики

2

Шестой и пятый века до н.э.

3

Четвертый век до н.э.

4

Эллинистическая философия

5

Имперская эпоха

6

Школы и движения

7

Выживание

- Список используемой литературы

Обзор

- К

- Седли, Дэвид

DOI

10.

DOI: 10.4324/9780415249126-A130-1

Версия: v1, опубликовано онлайн: 1998

Получено 29 декабря 2022 г. с https://www.rep.routledge.com/articles/overview/ancient-philosophy/v-1.

Вплоть до конца четвертого века до нашей эры философия широко рассматривалась как поиск универсального понимания, так что в основных школах ее деятельность вполне могла включать, например, биологические и исторические исследования. Однако в последующую эпоху эллинистической философии географический раскол помог более четко обозначить философию как самодостаточную дисциплину (см. Эллинистическую философию). Александрия, с ее великолепной библиотекой и царским покровительством, стала новым центром научных, литературных и исторических исследований, в то время как философские школы в Афинах сосредоточились на тех областях, которые больше соответствуют философии, как ее с тех пор понимают. Следующие черты должны были характеризовать философию не только эллинистической эпохи, но и всей оставшейся части античности.

Три основные части философии чаще всего называли «физикой» (в основном спекулятивной дисциплиной, занимающейся такими понятиями, как причинность, изменение, бог и материя, и практически лишенной эмпирических исследований), «логикой» (которая иногда включала эпистемологию). ) и «этика». Было решено, что этика должна быть высшим направлением философии, которая, таким образом, была, по сути, систематизированным путем к личной добродетели (см. Арета) и счастью (см. Эвдемония). Было также сильное духовное измерение. Религиозные верования — то есть то, как человек рационализировал и развивал свои собственные (обычно языческие) верования и практики, касающиеся божественного, — сами по себе были неотъемлемой частью как физики, так и этики, а не просто дополнением к философии.

Доминирующими философскими верованиями эпохи эллинизма (официально 323–31 гг. до н. э.) были стоицизм (основанный Зеноном из Китиума) и эпикуреизм (основанный Эпикуром) (см. Стоицизм; Эпикуреизм). Мощной силой был и скептицизм, во многом через Академию (см.

Доля

Загрузка содержимого

Нам не удалось загрузить контент

Печать

Ссылка на эту статью:

Седли, Дэвид. Эллинистическая философия. Древняя философия, 1998, doi: 10.4324/9780415249126-A130-1. Философская энциклопедия Рутледжа, Тейлор и Фрэнсис, https://www.rep.routledge.com/articles/overview/ancient-philosophy/v-1/sections/hellenistic-philosophy.

Похожие запросы

Периоды

- Древний

Связанные статьи

- Атомизм, древний Седли, Дэвид

- Арче Маккирахан, Ричард

- Египетская философия: влияние на древнегреческую мысль Лефковиц, Мэри Р.

- Греческая философия: влияние на исламскую философию Фахри, Маджид

- Бессмертие в античной философии Бреннан, Тэд

- Язык, античная философия Шилдс, Кристофер

- Логика, древняя Том, Пол

- Оуэн, Гвилим Эллис Лейн (1922–82)

Купер, Джон М.

- Властос, Грегори (1907–91) Грэм, Дэниел В.

- Логотипы Стед, Кристофер

- Ноус Лонг, А.А.

- пневма Стед, Кристофер

- Пролепсис Скотт, Доминик

- Психея Лонг, А.А.

- Техне Бреннан, Тэд

- Телос Бреннан, Тэд

Подпишитесь на информационный бюллетень

- Подпишитесь на рассылку новостей

- фейсбук

- твиттер

© 2022 Informa UK Limited, компания Informa Group

Эллинистическая мысль | Encyclopedia.com

Эллинистическая эпоха простирается от смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. до завоевания Египта римлянами в 30 г. до н.э. Хотя он определяется с точки зрения политических событий, он также является местом самобытных событий в греческой интеллектуальной жизни. Главными из них являются создание и укрепление организованных школы как центр философской жизни, особенно в Афинах; растущая независимость различных специальных наук от их исходного философского контекста; и географическая экспансия (после завоеваний Александра и основания грекоязычных королевств в восточном Средиземноморье), имевшая значительные долгосрочные последствия.

Первой крупной организованной школой в Афинах была Академия, основанная Платоном. Соратник и преемник Аристотеля Теофраст, а позднее Стратон из Лампсака продолжили традиции его работы в Ликее. Другие философские школы в четвертом веке имели второстепенное значение, хотя влиятельной была гедонистическая школа, основанная в Кирене в Северной Африке. Тем не менее, в течение первых нескольких десятилетий эллинистической эры были созданы две основные новые школы, представляющие значительные философские направления, оказавшие длительное влияние.

Эпикуреизм и стоицизм быстро стали популярными и привлекали приверженцев на протяжении столетий. Эпикуреизм возродил атомистическую физику, начатую Левкиппом и Демокритом, и тесно связал ее с гедонистической этикой и квиетистской политической философией. Стоицизм зависел от господствующей сократической традиции; его космология и физика опирались в первую очередь на Платона и Аристотеля, а на его этическую и политическую теорию сильно повлияли идеи Сократа, окрашенные кинической традицией, восходящей к Диогену Синопскому и Ящику из Фив.

Стоицизм и эпикуреизм были в некотором роде полярными противоположностями. Первый отстаивал божественное провидение, а Эпикур отрицал его. Стоическая физика утверждает непрерывность всей материи (которая сама пронизана божественной причиной, придающей ей форму), тогда как для Эпикура все вещи, даже боги, состоят из атомов и пустоты. Подобно Платону и Аристотелю, стоики считали, что общество и его институты опираются на глубоко укоренившиеся черты человеческой природы, но эпикурейцы считали, что общества формируются на основе соглашений между людьми о взаимном сохранении и выгоде. Стоицизм (отчасти вдохновленный диалектической школой и мегарскими философами) проложил путь в развитии логики и диалектики, в то время как Эпикур отверг логику, как и многие другие специализированные интеллектуальные усилия, как бесполезные. Для Эпикура даже физика имела значение лишь постольку, поскольку она была необходима для достижения спокойствия.

Несмотря на эти различия, у двух школ было много общего. Оба основывали свою философию на широко эмпирических эпистемологиях, согласно которым нормальный чувственный опыт был конечным источником и критерием знания, и оба отвергали идею каузально действенных бестелесных сущностей и подчеркивали материальные основы всей реальности. Ни одна из школ не могла принять центральную роль формы ни в платоновской версии, в которой формы были отделены от материальных частностей, ни в имманентной версии Аристотеля, для которого форма и материя были двумя составляющими всех конкретных объектов; они также не могли принять концепции бестелесного божества или бессмертной и бестелесной души, оживляющей тело.

Оба основывали свою философию на широко эмпирических эпистемологиях, согласно которым нормальный чувственный опыт был конечным источником и критерием знания, и оба отвергали идею каузально действенных бестелесных сущностей и подчеркивали материальные основы всей реальности. Ни одна из школ не могла принять центральную роль формы ни в платоновской версии, в которой формы были отделены от материальных частностей, ни в имманентной версии Аристотеля, для которого форма и материя были двумя составляющими всех конкретных объектов; они также не могли принять концепции бестелесного божества или бессмертной и бестелесной души, оживляющей тело.

По мере появления этих новых школ Академия изменила свой интеллектуальный курс; под руководством Аркесилая она приняла скептическую практику, посвящая свою энергию не развитию и уточнению позитивных теорий, а диалектической критике тех философов, которые претендовали на достоверность своих взглядов. Стоицизм был его главной целью, и можно утверждать, что главным источником вдохновения для этого скептического поворота было желание опровергнуть тех, кто утверждал, что физический мир может дать определенное знание. Академия сохраняла свой диалектический подход почти два века; его звездный час пришелся на интеллектуальное руководство Карнеада во втором веке до нашей эры. Его последователи пришли к разногласиям по поводу характера его приверженности скептицизму и постепенно вернулись к догматизм , убежденность в том, что знание достижимо. Лицей (иногда также называемый Перипатом) недолго сохранял свою философскую энергию после смерти Теофраста, и его лидеры стали более известны своими достижениями в науках, чем в философии. Только Критолай, современник Карнеада, добился важного положения в собственно философии. Обновление аристотелизма должно было дождаться конца эллинистической эпохи.

Академия сохраняла свой диалектический подход почти два века; его звездный час пришелся на интеллектуальное руководство Карнеада во втором веке до нашей эры. Его последователи пришли к разногласиям по поводу характера его приверженности скептицизму и постепенно вернулись к догматизм , убежденность в том, что знание достижимо. Лицей (иногда также называемый Перипатом) недолго сохранял свою философскую энергию после смерти Теофраста, и его лидеры стали более известны своими достижениями в науках, чем в философии. Только Критолай, современник Карнеада, добился важного положения в собственно философии. Обновление аристотелизма должно было дождаться конца эллинистической эпохи.

С каждым поколением стоическая школа менялась и развивалась, и большинство ее лидеров вносили существенные новшества. Третий глава, Хрисипп из Соли, систематизировал и переработал почти все аспекты стоической мысли, разработал формальную логику, благодаря которой стоики оставались знаменитыми до конца античности, и контролировал траекторию развития школы на протяжении нескольких поколений спустя. В конце второго века Панетий Родосский и его ученик Посидоний Апамейский произвели сравнимое впечатление, реинтегрировав платоновские и аристотелевские влияния в интеллектуальную жизнь школы. Напротив, во всем, кроме деталей, эпикурейская школа была отмечена консерватизмом и доктринальным единством.

В конце второго века Панетий Родосский и его ученик Посидоний Апамейский произвели сравнимое впечатление, реинтегрировав платоновские и аристотелевские влияния в интеллектуальную жизнь школы. Напротив, во всем, кроме деталей, эпикурейская школа была отмечена консерватизмом и доктринальным единством.

Взаимодействие философских школ и специальных наук представляет особый интерес в этот период. За исключением медицинских текстов в Гиппократовском корпусе, до 300 г. до н. э. имеется несколько следов специализированных научных работ, хотя Аристотель часто ссылается на оптическую и астрономическую литературу, которая отличалась от философии и носила математический характер. Эллинистическая оптика, представленная Евклидом Оптика , была физической наукой, наиболее активно взаимодействовавшей с философией. Евклид использует геометрический аппарат для моделирования ряда явлений зрительного восприятия, которые отражают не только аристотелевский анализ объектов чувственного восприятия , но и современная эллинистическая эпистемология озабочена надежностью чувств. Евклидова модель, использующая прямолинейные «зрительные лучи», исходящие от глаза к объекту, может быть согласована со стоической физикой, а также с более эклектичным материализмом Теофраста и его преемников-перипатетиков.

Евклидова модель, использующая прямолинейные «зрительные лучи», исходящие от глаза к объекту, может быть согласована со стоической физикой, а также с более эклектичным материализмом Теофраста и его преемников-перипатетиков.

Астрономия, напротив, кажется, отделилась от философии после Аристотеля. Находясь под глубоким впечатлением от регулярности астрономических явлений и остроумных гипотез Евдокса о вращающихся сферах, которые, казалось, объясняли их, Аристотель постулировал резкий разрыв между неравномерно изменчивым шаром материи в центре космоса, в котором мы живем, и вечно неизменная внешняя оболочка, состоящая из определенного вида материи, то есть царство солнца, луны, планет и звезд. Стоики и Эпикур, отвергнув этот разрыв, усложнили согласование своей физики с математически абстрактными моделями небесных тел астрономов. Писатели-астрономы, такие как Аристарх в третьем веке и Гиппарх во втором, полагались на геометрию, арифметику и оптические наблюдения в качестве критериев для своих моделей и иногда предлагали альтернативные модели для объяснения одних и тех же явлений. По мнению физически ориентированного философа, такого как Посидоний, модели астрономов не представляли собой надлежащего объяснения, которое могли дать только философы. Тем не менее такие результаты астрономических рассуждений, как оценки размеров и расстояний до Солнца и Луны, измерение Эратосфеном окружности Земли, стали общим местом философского дискурса.

По мнению физически ориентированного философа, такого как Посидоний, модели астрономов не представляли собой надлежащего объяснения, которое могли дать только философы. Тем не менее такие результаты астрономических рассуждений, как оценки размеров и расстояний до Солнца и Луны, измерение Эратосфеном окружности Земли, стали общим местом философского дискурса.

Месопотамские традиции гадания по небесным явлениям были известны в греческом мире уже в третьем веке, и особенно стоики проявляли к ним живой интерес, как и к другим формам гадания. Однако только в начале первого века до нашей эры отчетливо греческая астрология, наделенная достаточной сложностью и обоснованием, чтобы претендовать на научный статус, оформилась. Астрология была основана на физической космологии, частично заимствованной из перипатетической и стоической физики, хотя большая часть ее литературы касалась тонкостей прогнозирования, а не анализа причин и следствий. Стихотворное описание созвездий поэтом-стоиком Аратом приобрело замечательную популярность в древности; но в целом стоики были склонны пренебрегать технической астрономией, возможно, потому, что им не нравился ее механистический характер. Школы скептиков, с другой стороны, нашли легкую мишень в претензиях астрологии на точное знание будущего, полученное из неточно наблюдаемых или рассчитанных движений небесных тел.

Школы скептиков, с другой стороны, нашли легкую мишень в претензиях астрологии на точное знание будущего, полученное из неточно наблюдаемых или рассчитанных движений небесных тел.

Эллинистический период был периодом расцвета греческой геометрии. Евклид, Архимед, Аполлоний Пергский и множество более мелких математиков опубликовали непреходящую ценность по сложным проблемам, обычно касающимся свойств кривых, а также площадей и объемов, ограниченных геометрическими фигурами. Многие математические исследования были мотивированы оптикой, механикой и астрономией, но эллинистические математики, похоже, держались в стороне от философов больше, чем их предшественники времен Платона и Аристотеля.

Медицина, единственная среди научных дисциплин, характеризовалась в эллинистический период делением на секты или школы, сравнимым с современным возникновением великих философских школ. Эллинистические медицинские секты берут свое начало от плодовитых врачей начала третьего века Герофила и Эразистрата, чьи теоретические положения о физиологии и медицинской практике были основаны на беспрецедентном для греческой медицины уровне анатомических исследований и экспериментов (включая, как сообщается, вивисекции на людях). В своих подходах к физическому и биологическому объяснению эти люди и их последователи чем-то были обязаны Аристотелю и, возможно, больше поздним перипатетикам. «Герофильская» и «эрасистратовская» школы, по-видимому, менее непосредственно связаны со стоицизмом или эпикуреизмом, хотя, как и эти философские секты, они признавали, что знание скрытых причин явлений возможно и полезно.

В своих подходах к физическому и биологическому объяснению эти люди и их последователи чем-то были обязаны Аристотелю и, возможно, больше поздним перипатетикам. «Герофильская» и «эрасистратовская» школы, по-видимому, менее непосредственно связаны со стоицизмом или эпикуреизмом, хотя, как и эти философские секты, они признавали, что знание скрытых причин явлений возможно и полезно.

Медицинская секта эмпириков, возникшая в третьем веке, отвергала скрытые причины как непознаваемые и бесполезные в медицинской практике и вместо этого выступала за стратегию систематического перехода от индивидуального опыта проб и ошибок к обобщенным, обучаемым практическим знаниям без обращение к анатомической или физиологической теории. Дебаты между эмпириками и другими сектами, сгруппированными под заголовком рационалистов или догматиков, были сосредоточены как на эпистемологии, так и на исследовательской этике; Врачи-эмпирики нашли естественных интеллектуальных союзников в лице скептиков-философов, особенно пирронистов. Однако немногие эллинистические врачи сами были философами, и обширная, интеллектуально респектабельная попытка объединить многие направления современной медицинской и философской мысли должна была ждать Галена во втором веке нашей эры. У современника Галена Птолемея была сравнимая реинтегрирующая роль по отношению к эллинистической физической науке и философии.

Однако немногие эллинистические врачи сами были философами, и обширная, интеллектуально респектабельная попытка объединить многие направления современной медицинской и философской мысли должна была ждать Галена во втором веке нашей эры. У современника Галена Птолемея была сравнимая реинтегрирующая роль по отношению к эллинистической физической науке и философии.

Отношения между философией и медициной были параллельны отношениям между философским анализом языка и зарождающимися дисциплинами грамматики и филологии. В то время как критические рассуждения о языке начались в досократический период и резко развились в четвертом веке до нашей эры, в эллинистическую эпоху изучение языка достигло большей независимости от философии, не разорвав фундаментально ее связи. Пергам и Александрия стали центрами критического изучения древних текстов, особенно Гомера, и анализа языковых явлений. В то же время эпикуреизм способствовал натуралистическому пониманию происхождения и природы языка, а стоики добились огромных успехов не только в области логики (Хрисипп разработал пропозициональную логику в отличие от аристотелевской логики терминов), но и в анализе частей языка. теории речи и семантики. Философы и грамматики спорили о роли управляемых правилами морфологических аналогия и вариативность фактического языкового употребления ( аномалия ) в определении языковых норм. И здесь эллинистические разработки заложили основы интеллектуальной жизни поздней античности.

теории речи и семантики. Философы и грамматики спорили о роли управляемых правилами морфологических аналогия и вариативность фактического языкового употребления ( аномалия ) в определении языковых норм. И здесь эллинистические разработки заложили основы интеллектуальной жизни поздней античности.

В конце эллинистической эпохи господству Афин в греческой философской жизни пришел конец. После завоевания Афин римлянами под предводительством Суллы во время Митридатовых войн (88–86 гг. до н. э.) философия, как и наука, распространилась по всему средиземноморскому миру. Сам Рим, а также Александрия и Родос стали важным центром философской деятельности по мере того, как эллинистическая эпоха, а вместе с ней и Римская республика, подошла к концу. На заре Римской империи философия изменила свой характер и обратилась за вдохновением к внимательному изучению классических текстов Платона и Аристотеля, написанных веками ранее. Эллинистическая эра в греческой мысли подошла к концу с появлением продуктивной формы схоластики и возрождением классических школ мысли, которые с тех пор остаются центральными в нашем понимании античной философии.