«Семья в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»

Цели урока:

- показать, что толстовский идеал- патриархальная семья с ее святой заботой старших о младших и младших о старших, с умением каждого в семье больше отдавать, чем брать; с взаимоотношениями, построенными на «добре и правде»;

- раскрыть шире и глубже эпитет семейный у Толстого;

- формировать умения анализировать эпизоды;

- способность созданию творческой, доброжелательной атмосферы на уроке.

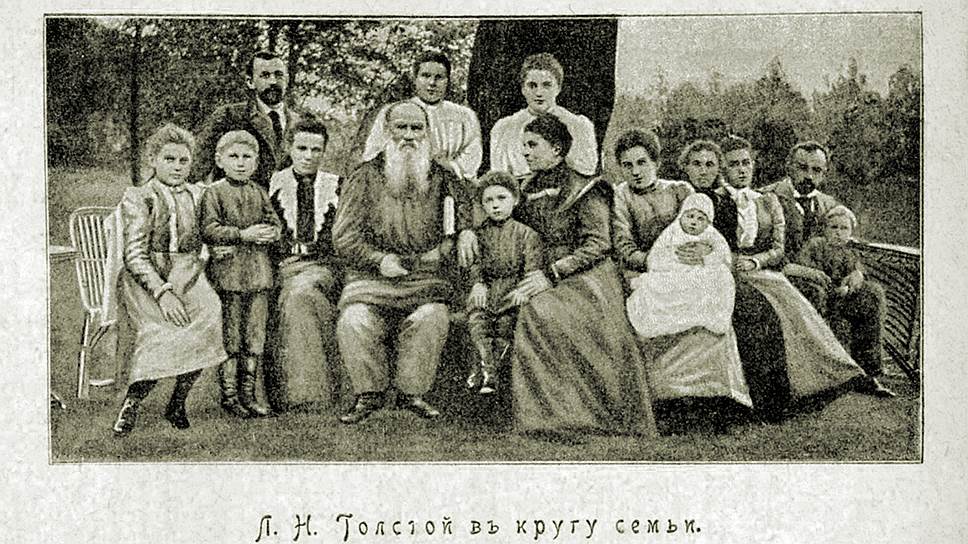

Оборудование: книга « Л.Н.Толстой в портретах, иллюстрациях, документах», Пособие для учителя. Москва «Просвещение», 1956.

Семья — группа живущих вместе родственников; единство, объединение людей, сплоченных общими интересами. (С. Ожегов «Словарь русского языка»)

План урока

1. Отражение мысли семейной в романе.

2. «Глаза человека- окно в его душу» (Л. Толстой)

Толстой)

3. Почему в доме Ростовых нельзя быть иным?

4. Дом Болконских.

5. Нет нравственного стержня в родителях — не будет и в детях.

6. Семейные «кружки».

7. Эпилог.

Учащиеся получали опережающее задание:

1 группа – анализируют портретные характеристики Наташи, Веры, Андрея, Марьи, Элен;

2группа – анализируют сцены, показывающие семейную жизнь Ростовых;

3 группа – анализируют сцены, показывающие семейную жизнь Болконских;

4 группа – семейная жизнь Курагиных;

5 группа – семейные «кружки» в романе;

6 группа – «Эпилог».

Вступительное слово учителя

Тема семьи так или иначе присутствует почти у каждого

писателя. Особенное развитие она получает во второй половине 19 века. Несмотря

на то, что в романе ведущая роль отводится мысли народной, семейная мысль также

имеет свою динамику развития, поэтому «Война и мир» не только исторический, но

и семейный роман. Для него характерна упорядоченность и хроникальность

повествования.

Семья для Толстого- это почва для формирования человеческой души. Атмосфера дома, родового гнезда, по мысли писателя, определяет склад психологии, взглядов и даже судьбы героев.

В романе «Война и мир» семья выполняет свое истинное, высокое назначение. Дом у Толстого — это особый мир, в котором сохраняются традиции, осуществляется связь между поколениями; это прибежище для человека и основа всего существующего.

В системе всех основных образов романа Л .Толстой выделяет несколько семей, на примере которых ярко выражено авторское отношение к идеалу домашнего очага , — это Болконские, Ростовы и Курагины.

У любимых героев Толстого лучатся, светятся глаза , потому

что (по народному представлению) глаза – зеркало души человека: «Глаза смотрят

и говорят с вами» Жизнь души героев автор передает через лучезарность, сияние,

блеск глаз.

НАТАША — «улыбка радости и успокоения», то «счастливая», то «появившаяся из-за готовых слез», то «задумчивая»то «успокоительная», «восторженная», то «торжественная», то«более чем ласковая». «И лицо с внимательными глазами с трудом, с усилием, как отворяется заржавевшая дверь, - улыбнулось…» (сравнение). Глядит «вопросительно-удивленными глазами», «широко раскрытыми, испуганными», «красная и дрожащая», она смотрит на Анатоля «испуганно- вопросительно».

Улыбка Наташи раскрывает богатый мир разнообразных чувств. В глазах — богатство духовного мира.

НИКОЛЕНЬКА — «Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами…»

КНЯЖНА МАРЬЯ – «лучистые глаза и тяжелая поступь», которые в минуты душевного оживления делали прекрасным некрасивое лицо Марьи. «…глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты»;

Марья «всегда хорошела, когда плакала» в минуты глубокого волнения.

«Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось…Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование- все это светилось теперь в этих лучистых глазах…В каждой черте ее нежного лица».

Определением лучистый Толстой рисует внутренний мир своих героев, подчеркивая именно «высшую духовную жизнь» Болконских. Слово лучистый выступает в тексте в сочетании с существительными глаза, взгляд, свет (глаз), блеск (глаз).

АНДРЕЙ – «…добрыми глазами смотрел. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, все-таки выражалось сознание своего превосходства». (встреча с Пьером).

ЭЛЕН – «спокойною и гордою улыбкою Элен в восторге кричали браво, — там, под тенью этой Элен, там это было все ясно и просто; но теперь одной, самой с собой, это было непонятно» — думала Наташа (метафора-«под тенью этой Элен»).

Бездуховность, пустота, по Толстому, гасят блеск глаз,

делают лицо безжизненной маской: бездушная красавица Элен — «красивая

статуя» с застывшей улыбкой- блестит и сияет всем, кроме глаз: «блестя

белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов», успокаивалась в сияющей улыбке»

(в каждом портретном описании Элен присутствует иронический оттенок).

ВЕРА— холодное лицо, спокойное, которое «улыбка делает неприятным».

Н. Толстому важно подчеркнуть характер улыбки или своеобразие выражения лица того или иного персонажа, чаще всего автор сосредоточивает внимание на выражении глаз, характере взгляда.

Одним из доминирующих средств при создании портретных характеристик является употребление световых прилагательных как художественных определений.

Выступление 2 группы. РОСТОВЫ (т. 1, ч. 1, гл. 7-17; т. 2, гл. 1-3; ч. 1, гл. 13-15; т. 2, ч. 1, гл. 1-3; ч. 3, гл. 14-17; ч. 5, гл. 6-18; т. 3, ч. 3, гл. 12-17; гл. 30-32; т. 4, ч. 1, гл. 6-8; гл. 14-16; ч. 2,гл. 7-9; ч. 4,гл. 1-3)

-Ростова — старшая «графиня была женщина с восточным типом

худого лица, лет 45, видимо, изнуренная детьми,… Медлительность ее движений и

говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший

уважение».

-Граф.

-Дети Ростовых.

Открытость души, радушие (именины, праздник в честь гостя Денисова, обед в английском клубе в честь князя Багратиона).

Способность Ростовых притягивать к себе людей, понять чужую душу, умение сопереживать, сочувствовать (Петя Ростов и французский барабанщик; Наташа и Соня, Наташа «оживит» сердце Андрея ; Наташа-патриотка, не задумываясь, отдает все подводы под раненых; уход за раненым Болконским. Николай Ростов защитит княжну Марью в имении отца от бунта мужиков.)

Вывод: Наиболее близка Толстому семья Ростовых. Окружающих притягивает атмосфера любви и доброжелательности, царящая здесь. Истинно русское радушие. Бескорыстие отличают всех членов семьи. Искренность, естественность, живость этих людей автор передает через их движения. Образы необыкновенно пластичны, полны жизненного обаяния.Ростовы не способны на ложь, скрытность претит их честным

натурам: Николай сообщит отцу о проигрыше Долохову в 43 тысячи. Наташа

расскажет Соне о предстоящем побеге с Анатолем; напишет письмо княжне Марье о

разрыве с Андреем.

Наташа

расскажет Соне о предстоящем побеге с Анатолем; напишет письмо княжне Марье о

разрыве с Андреем.

Выступление 3 группы. БОЛКОНСКИЕ (т. 1, ч. 1, гл. 22-25; ч. 3гл. 11-19; т. 2,гл. 7-9; т. 2, ч. 2, гл. 10-14; т. 3, ч. 3, гл. 1-3; ч. 3, гл. 20-24; т. 3, ч. 2, гл. 13-14; гл. 36-37)

С теплотой и сочувствием относится Толстой к семье Болконских.

КНЯЗЬ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ. В Лысых горах свой особый порядок, особый ритм жизни. Князь вызывает у всех людей неизменное уважение, несмотря на то, что давно не состоит на государственной службе. Деятельный ум его постоянно чем-то занят. Он воспитал прекрасных детей.

КНЯЖНА МАРЬЯ. Сострадательное сердце княжны

переживает чужую боль сильнее, чем свою. «Я видела раздирающую душу сцену. Это

была партия рекрут, набранных у нас и посылаемых в армию. Надо было видеть

состояние, в котором находились матери, жены и дети тех, которые уходили, и

слышать рыдания тех и других. Подумаешь, что человечество забыло законы своего

божественного спасителя, учившего нас любви и поощрению обид, и что оно

полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга.

Подумаешь, что человечество забыло законы своего

божественного спасителя, учившего нас любви и поощрению обид, и что оно

полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга.

-Анализ глав вторжения князя Василия со своим сыном в чистый мир княжны Марьи.

Возможно, что именно благодаря строгим, подчас суровым правилам, которые установил старый князь в своем доме, и смогла сформироваться эта чистая, светлая душа, так близко находящаяся к богу, как это возможно для человека.

КНЯЗЬ АНДРЕЙ. « Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет».

Как и почему меняется отношение к семейной жизни у князя Андрея?

«Никогда, 0никогда не женись, мой друг… чего бы я не дал

теперь, чтобы не быть женатым,» — говорит Пьеру. Мечта о славе, о своем Тулоне.

Но мысли его принимают иное направление, когда его, раненого, уносят с поля

Аустерлица. В душе Андрея совершается переворот. Честолюбивые мечты сменяются

тягой к простой и тихой семейной жизни. Но вспомнил «маленькую княгиню» и

понял, что в своем пренебрежительном отношении к ней часто бывал несправедлив.

Жизнь мстит ему за болконскую гордость. И когда подобревший и смягченный Князь

возвращается в родное гнездо, умирает от родов жена.

Честолюбивые мечты сменяются

тягой к простой и тихой семейной жизни. Но вспомнил «маленькую княгиню» и

понял, что в своем пренебрежительном отношении к ней часто бывал несправедлив.

Жизнь мстит ему за болконскую гордость. И когда подобревший и смягченный Князь

возвращается в родное гнездо, умирает от родов жена.

4 группа – КУРАГИНЫ (т. 1, ч. 1, гл. 18-21; ч. 2, гл. 9-12; ч. 3, гл. 1-5; т. 2, ч. 1, 6-7; т. 3, ч. 2, гл. 36-37; ч. 3, гл. 5)

Л.Н.Толстой ни разу не называет Курагиных семьей. Здесь все подчинено корысти, материальной выгоде. Всепоглощающая устремленность накладывает свой отпечаток на характер, поведение, внешность князя Василия, Элен, Анатоля, Ипполита.

ВАСИЛИЙ– светский человек, карьерист, и эгоист (стремление

стать наследником умирающего богатого вельможи-графа Безухова; выгодная партия

для Элен – Пьер; мечта : женить сына Анатоля на княжне Марье;). Презрение князя

Василия к своим сыновьям: «спокойному дураку» Ипполиту и «беспокойному дураку»

Анатолю.

АНАТОЛЬ ( разыграл спектакль пылкой любви к Наташе Ростовой). Позор сватовства Анатоль переносит легко. Он, нечаянно встретившийся в день сватовства Марье, держит в объятиях Бурьен. «Анатоль с веселой улыбкой поклонился княжне Марье, как будто приглашая не посмеяться над этим странным случаем, и,пожав плечами, прошел в дверь…» Один раз заплачет, как женщина, потеряв ногу.

ИППОЛИТ— умственная ограниченность, что делает его поступки нелепыми .

ЭЛЕН— «Я не дура, чтоб рожать» В этой «породе» нет культа ребенка, нет трепетного к нему отношения.

Вывод. Цель их жизни — все время быть в центре

внимания света. Они чужды толстовской этике. Пустоцветы. Герои нелюбимые

показаны в отрыве от всего. По мнению С.Бочарова ,семья Курагиных лишена той

«родовой поэзии», которая свойственна семьям Ростовых, Болконских, где

отношения строятся на любви. Их объединяет только родство, они даже не

воспринимают себя как близких людей (отношения Анатоля и Элен, ревность старой

княгини к дочери и признание князя Василия в том, что он лишен «родительской

любви» и дети –«обуза его существования»).

Эта семья интриганов исчезает в огне 1812 года, подобно неудачной мировой авантюре великого императора, исчезают и все интриги Элен -запутавшись в них, она умирает.

Выступление 5 группы. СЕМЕЙНЫЕ «КРУЖКИ» (т. 1, ч. 2, гл. 13-21; ч. 3, гл. 14-19; т. 3, ч. 2, гл. 24-29; гл. 30-32; т. 3, ч. 3, гл. 3-4)

Дом как спокойная, надежная пристань противопоставляется войне, семейное счастье — бессмысленному взаимному уничтожению.

Понятие ДОМА расширяется. Когда Николай Ростов вернулся из отпуска, полк показался домом, таким же милым, как и дом родительский. Сущность дома, семьи с особой силой проявилось на Бородинском поле.

БАТАРЕЯ РАЕВСКОГО «.. здесь на батарее… чувствовалось одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление». «солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью…» (Анализ глав)

Вывод: вот откуда черпали защитники Бородина силы,

вот истоки мужества, твердости, непоколебимости. Национальное, религиозное,

семейное начала чудесно соединились в решающий час в русском войске (Пьер «весь

поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который

точно так же… разгорался и в его душе) и дали такой сплав чувства и такие

действия, перед которыми бессилен любой завоеватель. Мудрым старческим умом

Кутузов понимал это как никто другой.

Национальное, религиозное,

семейное начала чудесно соединились в решающий час в русском войске (Пьер «весь

поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который

точно так же… разгорался и в его душе) и дали такой сплав чувства и такие

действия, перед которыми бессилен любой завоеватель. Мудрым старческим умом

Кутузов понимал это как никто другой.

ТУШИН – неловкий, совершенно не военного вида

артиллерист, с «большими, добрыми и умными глазами». Батарея капитана Тушина

героически выполнила долг, даже не думая об отступлении. Во время боя капитан

не думал об опасности , «лицо его все более и более оживлялось» Несмотря на его

невоенный вид и «слабый, тоненький, нерешительный голосок», солдаты любили его

уважали его, и «все, как ДЕТИ в затруднительном положении, смотрели на своего

командира».Тушин не задумывался о том, что его могут убить, он переживал только

тогда, когда убивали и ранили Его солдат.

КУТУЗОВ ДЛЯ МАЛАШИ – дедушка (так по-родственному она называет полководца) .Эпизод «Совет в Филях».

БАГРАТИОН — « сын, беспокоящийся о судьбе Родины».

НАПОЛЕОН— анализ глав 26-29,ч.2,т.3 . Писатель подчеркивает холодность, самодовольство, нарочитое глубокомыслие в выражении лица Наполеона.

Особенно резко вырисовывается одна его черта-позерство. Он ведет себя как актер на сцене. Перед портретом сына он «сделал вид задумчивой нежности», жест его «грациозно величествен». Наполеон уверен: все, что он делает и говорит, «есть история»

РУССКАЯ АРМИЯ. Существует точка зрения, что Платон Каратаев, по мысли Толстого, обобщенный образ русского народа.( Эпизоды, связанные с Пьером в плену).Своим отцовским, отеческим отношением учит Пьера как сына незлобивости, всепрощению, терпеливости; Каратаев выполнил свою миссию-«остался навсегда в душе Пьера».

«ЭПИЛОГ» — это апофеоз семейного счастья и согласия. Здесь ничто не предвещает тяжелых драматических конфликтов. Все просто и

надежно в молодых семьях Ростовых и Безуховых : устоявшийся быт, глубокая

привязанность супругов друг другу, любовь к детям, понимание, участие,

Здесь ничто не предвещает тяжелых драматических конфликтов. Все просто и

надежно в молодых семьях Ростовых и Безуховых : устоявшийся быт, глубокая

привязанность супругов друг другу, любовь к детям, понимание, участие,

— Семья Николая Ростова.

— Семья Пьера Безухова.

ВЫВОД: Л.Н. Толстой в романе показывает свой идеал женщины и семьи. Этот идеал дан в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской и образах их семей. Любимые герои Толстого хотят жить честно. В семейных отношениях герои хранят такие нравственные ценности, как простота, естественность, благородное чувство собственного достоинства, преклонение перед материнством, любовь и уважение. Именно эти нравственные ценности в минуту общенациональной опасности спасают Россию. Семья и женщина- хранительница семейного очага- всегда были нравственными основами общества.

«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством» Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей: Книги: Культура: Lenta.

ru

ruТатьяна, Мария и Александра — каждая из дочерей Льва Толстого стала его помощницей и другом, и для каждой определяющим в жизни стал духовный опыт отца. Автор этой книги — Надежда Михновец, известный петербургский ученый, доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена, автор многочисленных публикаций о Л. Н. Толстом и русской литературе XIX века. Опираясь на широкий круг источников, в том числе малодоступных, а также цитируемых впервые, в книге «Три дочери Льва Толстого» автор прослеживает судьбы трех женщин — любимицы всей семьи, талантливой художницы Татьяны, скромной и самоотверженной, рано умершей Марии, всегда отличавшейся неуемной жизненной энергией Александры. Книга в скором времени выйдет в издательстве «КоЛибри». С разрешения издательства «Лента.ру» публикует фрагмент текста.

В сентябре 1862 года юная Софья Берс, которой всего лишь месяц назад исполнилось восемнадцать лет, вышла замуж за известного в России писателя, тридцатичетырехлетнего графа Льва Толстого. Молодая семья поселилась в усадьбе мужа — Ясной Поляне. Вместе супруги прожили сорок восемь лет.

Молодая семья поселилась в усадьбе мужа — Ясной Поляне. Вместе супруги прожили сорок восемь лет.

Первого ребенка Софья Андреевна родила незадолго до девятнадцатилетия, а последнего — в сорок три года. Всего в семье Толстых родилось тринадцать детей: девять мальчиков и четыре девочки. Четверо не дожили до пятилетнего возраста. Из девяти детей, перешагнувших этот рубеж, было три дочери: Татьяна, Мария и Александра.

По-настоящему счастливыми были для Софьи Андреевны годы, когда ее неустанная забота о маленьких детях сопровождалась духовным общением с мужем. Она стала помощницей, собеседницей и самым близким другом Льва Толстого, создававшего во второй половине 1860-х годов свою великую книгу «Война и мир». Молодая жена многие годы занималась перепиской рукописей мужа. Она всегда находилась рядом с Толстым, и он любил ее.

В 1870-е годы Софья Андреевна все отчетливее осознавала масштаб личности своего мужа, в дневниковых записях ее взгляд был устремлен на Льва Толстого, на его занятия художественным творчеством и присущий ему широкий круг общения, на его увлечения и высказывания. Жизнь молодой графини была без остатка подчинена интересам семьи и мужа. Вместе они учили и воспитывали своих детей. Первые два десятилетия семейной жизни Толстых — самая радостная, светлая, счастливая пора в истории их любви. К этим годам прежде всего относится позднее высказывание С. А. Толстой: «Мы жили с Л. Н. одним широким течением жизни…»

Жизнь молодой графини была без остатка подчинена интересам семьи и мужа. Вместе они учили и воспитывали своих детей. Первые два десятилетия семейной жизни Толстых — самая радостная, светлая, счастливая пора в истории их любви. К этим годам прежде всего относится позднее высказывание С. А. Толстой: «Мы жили с Л. Н. одним широким течением жизни…»

Именно на эти годы семейного счастья приходится время детства и отрочества Тани. Она родилась 4 октября 1864 года, была вторым, после Сергея, ребенком в семье и первой девочкой, дочерью, горячо любимой отцом и матерью. Софье Андреевне исполнилось двадцать лет, а Льву Николаевичу тридцать шесть.

Софья Толстая живо помнила обстоятельства того дня: «У Льва Ник. была сломана рука, и как он рыдал от умиления, когда родилась его первая дочка, и как любил меня!» В книге «Моя жизнь» Софья Андреевна, согласовав между собой то отдаленное событие и опыт последующих лет, заключила: «Рождение моей дочери Тани было как праздник, и вся ее жизнь была потом для нас, родителей, сплошная радость и счастье. Никто из детей не внес такого содержания, такой помощи, любви и разнообразия, как наша Таня. Умная, живая, талантливая, веселая и любящая, она умела вокруг себя устроить счастливую духовную атмосферу, и любили же ее все — и семья, и друзья, и чужие».

Никто из детей не внес такого содержания, такой помощи, любви и разнообразия, как наша Таня. Умная, живая, талантливая, веселая и любящая, она умела вокруг себя устроить счастливую духовную атмосферу, и любили же ее все — и семья, и друзья, и чужие».

Рождались сыновья, Толстой заботился об увеличении своего состояния, скупал дешевые земли у самарских башкир, планировал жизнь детей в традициях дворянской культуры. «Помню я, — писал его второй сын Илья, — как он, вернувшись из Москвы, с восторгом рассказывал мамá, как он был у генерал-губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорукова, и как князь сказал ему, что, когда Таня (которой было в то время лет семь-восемь) вырастет, он устроит для нее бал. Как странно это кажется теперь! И странно то, что Долгорукий свое слово действительно сдержал, и Таня была у него на балу, но это было уже в то время, когда отец пережил свой духовный переворот и от светской жизни и балов ушел безвозвратно».

В 1870-е и начале 1880-х проходили детские и отроческие годы второй дочери — Марии, родившейся 12 февраля 1871 года. В духовной жизни Толстого это время соотносится с высвобождением от прежних, «литературных, семейных, имущественных», интересов жизни.

В духовной жизни Толстого это время соотносится с высвобождением от прежних, «литературных, семейных, имущественных», интересов жизни.

Маша была пятым ребенком, до нее на свет уже появились братья Сергей, Илья, Лев и сестра Татьяна. Последней «страстно хотелось иметь сестру»: шестилетней девочке мальчишки уже «надоели». «Родилась очень слабенькая, худенькая девочка — всю последующую жизнь оставшаяся хворой и болезненной», — вспоминала Софья Андреевна. На следующий день после родов двадцатишестилетняя жена Толстого тяжело заболела. Когда больная была при смерти, к ней привели попрощаться четверых перепуганных детей. Софья Андреевна перекрестила и поцеловала их, а потом исповедалась и причастилась. По счастью, молодая женщина, проведя в родильной горячке месяц, выздоровела.

Писатель Лев Толстой и Софья Андреевна Толстая в Ясной Поляне. Фото: РИА Новости

«Семейная жизнь наша, тогда уже с пятью детьми, — писала Софья Андреевна, характеризуя 1876 год, — шла все тем же течением; на вид все было то же: ученье, работа, прогулки, катанья, писанье Львом Николаевичем „Анны Карениной“. Но чувствовалась в Льве Николаевиче какая-то поднимающаяся тревога, неудовлетворенность жизнью, искание и потребность более религиозного содержания в его личной жизни».

Но чувствовалась в Льве Николаевиче какая-то поднимающаяся тревога, неудовлетворенность жизнью, искание и потребность более религиозного содержания в его личной жизни».

1879 год открыл совершенно новую страницу в истории семьи Толстых. Все как будто оставалось по-прежнему. «Как проста и ясна была тогда наша жизнь, наши отношения! — восклицала Софья Андреевна. — Верования Льва Николаевича не входили еще в его жизнь и не нарушали нашей. 〈…〉 Ни спорить, ни протестовать не приходилось ни в чем. Тогда я еще была счастлива и спокойна и только физически иногда тяготилась частыми родами, болезнями и непосильными трудами». Вместе с тем в тот год Толстой, испытывавший глубокий духовный кризис, начал работу над «Исповедью». В ней он воссоздал подспудный, внешне малозаметный процесс, в течение десятилетий происходивший в его духовной жизни: «…со мной случился переворот, который давно готовился во мне и зачатки которого всегда были во мне», — писал он. Раньше, еще в июне 1863 года, он отметил в дневнике: «Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с матерьяльными условиями — жена, дети, здоровье, богатство». С годами он только укрепился в этом представлении. В «Исповеди», своем первом религиозно-философском произведении, Толстой стремился определить сущность произошедшего в нем духовного переворота. Страницы «Исповеди» раскрывали, как в напряженном диалоге Толстого с великими философами и с великими религиозными мыслителями мира все «укладывалось» в его новое понимание смысла жизни.

С годами он только укрепился в этом представлении. В «Исповеди», своем первом религиозно-философском произведении, Толстой стремился определить сущность произошедшего в нем духовного переворота. Страницы «Исповеди» раскрывали, как в напряженном диалоге Толстого с великими философами и с великими религиозными мыслителями мира все «укладывалось» в его новое понимание смысла жизни.

Татьяна Львовна справедливо полагала, что ошибочно было бы говорить о духовном переломе Льва Николаевича на рубеже 1870–1880-х годов: «Все, что он впоследствии высказал в своих религиозно-философских сочинениях, все это жило в нем всегда и часто выражалось им в его дневниках, художественных произведениях и в его жизни.

Только временные наслоения интересов: литературных, семейных, имущественных и других — мешали выбиться наружу во всей полноте его духовной сущности. Когда же таинственная внутренняя работа окончилась и наполнила всю его душу, она легко разбила эту корку и сбросила ее с себя. Не меняя своего пути, он до смерти твердо держался той деятельности, которую он предчувствовал еще в ранней молодости, когда он в своем дневнике писал: „Вчера разговор о божестве и вере, — пишет он 4 марта 1855 года, находясь под Севастополем, — навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я считаю себя способным посвятить жизнь.

Жена писателя Льва Толстого Софья Андреевна Толстая с детьми Таней и Сережей. 1866 год. Фото: РИА Новости

Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле… Действовать сознательно к соединению людей с религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня“».

В середине 1920-х годов Татьяна Львовна написала и о коллизии, сложившейся во взаимоотношениях Льва Толстого и семьи: «Не равная ему ни по уму, ни по своим интеллектуальным и моральным качествам, не прошедшая вместе с ним путь внутреннего преображения, семья не могла последовать за ним. Это была семья, воспитанная в определенных традициях, в определенной атмосфере, и вот вдруг глава семьи отказывается от привычного для нее уклада жизни ради отвлеченных идей, не имеющих ничего общего с прежними его взглядами на жизнь.

Однако он не считает себя вправе сразу разрушить то, что сам же создал.

Он женился на восемнадцатилетней девочке. Он сформировал ее характер, и его влияние пустило в ней глубокие корни. Это он прежде не позволял ей ездить иначе как в первом классе, это он заказывал ей и детям платья и обувь самого лучшего качества и в самых лучших магазинах. А теперь он же требует, чтобы они жили, как крестьяне. Зачем? Зачем теперь отказываться от праздного и радостного существования ради трудовой жизни, полной лишений? Вот вопросы, которые задавала себе моя мать.

〈…〉 Я хочу подчеркнуть одну черту отца: он не только никого не поучал, никому даже из членов своей семьи не читал наставлений, но он и вообще никогда никому не давал советов. Он очень редко говорил с нами о своих убеждениях. Он трудился один над преобразованием своего внутреннего мира. Мы не видели, как проходил процесс этого развития, и в один прекрасный день оказались уже перед результатом, к которому не были подготовлены.

В те годы мы не понимали его. Его взгляды пугали нас, но не убеждали».

Последняя фраза была написана Татьяной Львовной, уже перешагнувшей шестой десяток и по опыту своей жизни знавшей, что в то отдаленное время уже начался ее медленный путь к духовному сближению с отцом. Иной была история ее матери.

Софья Андреевна по-своему осмысляла следствия душевного настроя, который овладел ее мужем во время работы над «Исповедью» и по окончании ее: «Мне часто казалось в жизни, что отпадение Льва Николаевича от Церкви и его суровое порицание и веры, и той жизни, в которой он раньше жил, дались ему крайне тяжело, и он уже никогда не был счастлив после этого. Отрицание всего не дает счастья. Amiel, умный и тонкий французский мыслитель, где-то сказал в своих записках: „Malheur, si la négation domine, car la vie — c’est une affi rmation“〈…〉 Злобное отрицание православия и Церкви, брань на нее и ее служителей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, — все это было невыносимо».

Толстой с женой и детьми. 1887 год. Фото: Wikipedia

То, что писал Л. Н. Толстой в 1880 году, было глубоко чуждо его жене, и она впервые отказалась заниматься перепиской его трудов.

Н. Толстой в 1880 году, было глубоко чуждо его жене, и она впервые отказалась заниматься перепиской его трудов.

Сострадание мужа к народу виделось Софье Андреевне чрезмерным и односторонним: «Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах, точно умышленно искал везде страдания людей, насилие над ними и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, все осуждал, за все страдал сам и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным.

Это осуждение и отрицание распространилось и на меня, и на семью, и на все и всех, кто был богат и не несчастлив».

Далее пути мужа и жены, утративших душевную связь, которая прежде их соединяла, стали неуклонно расходиться.

Софья Андреевна оставалась в прежней жизни, хозяйственные и имущественные интересы, утрачивающие для ее мужа значение, сделались только ее заботой, она по-прежнему самоотверженно занималась здоровьем всех членов большой семьи, образованием и воспитанием детей (к 1880 году их было уже семеро). К тому же она в свои тридцать шесть лет расцвела, молодо выглядела и была полна энергии. Ее, утомленную беспрестанными домашними заботами, стало тянуть к веселью и светским развлечениям. Она с удовольствием начала вывозить свою юную дочь Таню на тульские и московские балы. Правда, Софья Андреевна ни разу не переступила черту, о чем написала позже: «Меня тянуло совсем в другую сторону, чем Льва Николаевича, и это я сознавала, мучилась, не умела остановиться в своих желаниях, которые все-таки не удовлетворялись и оставались только желаниями».

К тому же она в свои тридцать шесть лет расцвела, молодо выглядела и была полна энергии. Ее, утомленную беспрестанными домашними заботами, стало тянуть к веселью и светским развлечениям. Она с удовольствием начала вывозить свою юную дочь Таню на тульские и московские балы. Правда, Софья Андреевна ни разу не переступила черту, о чем написала позже: «Меня тянуло совсем в другую сторону, чем Льва Николаевича, и это я сознавала, мучилась, не умела остановиться в своих желаниях, которые все-таки не удовлетворялись и оставались только желаниями».

Когда в начале 1880-х годов появилась необходимость дать образование подросшим детям, семья переехала из Ясной Поляны в Москву и поселилась в отдаленном от центра районе — Хамовниках, где был куплен дом. Теперь Толстые приезжали в свое тульское имение только летом. Впечатления от московской жизни 1880–1890-х годов способствовали углублению критического отношения Льва Толстого к современным социальным институтам. Особенно тяжелы для него были городская господская праздная жизнь людей его круга, с одной стороны, и резко контрастирующая с ней бедность и нищета городского люда — с другой. В воспоминаниях Татьяна Львовна констатировала: «Разногласие между отцом и семьей проявилось особенно сильно после переезда нашего в Москву».

В воспоминаниях Татьяна Львовна констатировала: «Разногласие между отцом и семьей проявилось особенно сильно после переезда нашего в Москву».

И в эти десятилетия супруги Толстые были, как прежде, связаны взаимной любовью, но их устремления оказались разнонаправленными. Старшие дети подросли, двадцатилетняя Татьяна наблюдала за происходящим, о чем позднее написала: «Так и жили они в тягостном напряжении, каждый сам по себе, не вмешиваясь в жизнь другого, чувствуя, однако, что связи, скрепленные двадцатилетней любовью, продолжают существовать. Бесконечные разговоры и длительные споры, возникавшие между ними, не приводили ни к каким результатам, кроме обоюдных ран. Летом 1884 года между родителями произошло несколько тяжелых сцен. В ночь с 17 на 18 июня отец, взяв на плечи сумку, покинул дом.

До сих пор вижу, как он удаляется по березовой аллее. И вижу мать, сидящую под деревьями у дома. Ее лицо искажено страданием. Широко раскрытыми глазами, мрачным, безжизненным взглядом смотрит она перед собою. Она должна была родить и уже чувствовала первые схватки. Было за полночь. Мой брат Илья пришел и бережно отвел ее до постели в ее комнату. К утру родилась сестра Александра.

Она должна была родить и уже чувствовала первые схватки. Было за полночь. Мой брат Илья пришел и бережно отвел ее до постели в ее комнату. К утру родилась сестра Александра.

В ту ночь отец не ушел далеко. Он знал, что жена должна родить, — родить его ребенка. Охваченный жалостью к ней, он вернулся».

Третья дочь, Александра, появилась на свет 18 июня 1884 года, ее матери было около сорока лет, а отцу неполных пятьдесят шесть.

Софья Андреевна носила своего двенадцатого ребенка с трудом, не желая его, а, родив дочь, ранним утром следующего дня «ни за что не хотела кормить и отдала бабе-кормилице». Старшая дочь Татьяна пометила в дневнике: «В первый раз взяли кормилицу». Так впервые поступила Софья Андреевна за всю свою длинную материнскую историю. И все же ей запомнилось: «…родилась прекрасная девочка с темными длинными волосами и большими синими глазами».

Сестры С. А. Толстая и Т. А. Берс, 1860-е годы. Фото: Wikipedia

Александра, в отличие от старшей сестры Татьяны, уже не застала счастливую пору в отношениях родителей, на долю младшей дочери выпала заключительная и самая сложная, драматичная часть их совместной жизни.

Запоздалое понимание того значения, какое имело появление Александры на свет, пришло позднее. И принадлежало оно отцу. В 1908 году Александре Львовне исполнилось двадцать четыре года, и ее поздравляли. Аккуратный Душан Маковицкий, домашний врач Толстого, зафиксировал: «Когда Л. Н. узнал о дне ее рождения, сказал ей: „Я рад, что это случилось“. Александра Львовна от радости, а может быть стыда, вся покраснела».

Александра — предпоследний ребенок в семье, после нее в 1888 году родится только брат Иван. У Александры было две сестры и несколько братьев, включая Андрея и Михаила, появившихся на свет во второй половине 1870-х годов. Брат Сергей был старше ее на двадцать один год, Татьяна — на двадцать, Мария — на тринадцать.

События рождений Татьяны, Марии и Александры относились к разным эпохам в истории толстовской семьи. Каждая из дочерей Льва Толстого будто являла собой определенный этап его жизни и духовных исканий. Тремя любимыми им дочерьми, неизменно, «здесь и сейчас», находящимися в орбите жизни отца, история семьи и духовных исканий Л. Н. Толстого, растянувшаяся на десятилетия, словно разом преображалась в одномоментное, сложно сотканное целое, исполненное и счастья, и драматизма.

Н. Толстого, растянувшаяся на десятилетия, словно разом преображалась в одномоментное, сложно сотканное целое, исполненное и счастья, и драматизма.

Семейное счастье и другие рассказы Льва Толстого | электронная книга

Семейное счастье и другие истории

Автор: ЛЕО ТОЛСТОЙ, Т. Н. Р. РОДЖЕРС

Dover Publications, Inc. Все права защищены

ISBN: 978-0-486-11230-5

ГЛАВА 1

МЫ оплакивали мою маму, которая умерла осенью, и всю зиму я провела одна на даче с Катей и Соней.

Катя была давней подругой семьи, нашей гувернанткой, которая нас всех воспитала, и я знал и любил ее с самых ранних воспоминаний. Соня была моей младшей сестрой. Это была темная и печальная зима, которую мы провели в нашем старом доме в Покровском. Погода была холодная и такая ветреная, что сугробы были выше окон; стекла почти всегда потускнели от мороза, и зимой мы редко ходили и ездили куда-либо. Посетителей у нас было немного, и те, кто приходил, не приносили в дом ни радости, ни счастья. Все они были с грустными лицами и говорили тихо, как будто боялись кого-нибудь разбудить; они никогда не смеялись, а вздыхали и часто плакали, глядя на меня и особенно на маленькую Соню в ее черном платьице. Чувство смерти прилипло к дому; воздух был еще наполнен горем и ужасом смерти. Комната моей матери была заперта; и всякий раз, когда я проходил мимо него по пути в постель, я чувствовал странное неприятное желание заглянуть в эту холодную пустую комнату.

Посетителей у нас было немного, и те, кто приходил, не приносили в дом ни радости, ни счастья. Все они были с грустными лицами и говорили тихо, как будто боялись кого-нибудь разбудить; они никогда не смеялись, а вздыхали и часто плакали, глядя на меня и особенно на маленькую Соню в ее черном платьице. Чувство смерти прилипло к дому; воздух был еще наполнен горем и ужасом смерти. Комната моей матери была заперта; и всякий раз, когда я проходил мимо него по пути в постель, я чувствовал странное неприятное желание заглянуть в эту холодную пустую комнату.

Мне тогда было семнадцать; и в самый год своей смерти моя мать собиралась переехать в Петербург, чтобы принять меня в свет. Потеря матери была для меня большим горем; но я должен признаться в другом чувстве, стоящем за этим горем, — в чувстве, что, хотя я был молод и красив (так мне все говорили), я терял вторую зиму в уединении деревни. Еще до конца зимы это чувство уныния, одиночества и простой скуки усилилось до такой степени, что я отказывался выходить из своей комнаты, открывать пианино или браться за книгу. Когда Катя уговаривала меня найти какое-нибудь занятие, я сказал, что не чувствую себя способным; но в своем сердце я сказал: «Что толку в этом? Какой смысл делать что-либо, когда лучшая часть моей жизни тратится вот так впустую?» И на этот вопрос слезы были моим единственным ответом.

Когда Катя уговаривала меня найти какое-нибудь занятие, я сказал, что не чувствую себя способным; но в своем сердце я сказал: «Что толку в этом? Какой смысл делать что-либо, когда лучшая часть моей жизни тратится вот так впустую?» И на этот вопрос слезы были моим единственным ответом.

Мне сказали, что я худею и теряю внешний вид; но даже это меня не заинтересовало. Какое это имело значение? Для кого? Я чувствовал, что вся моя жизнь должна была пройти в том же одиночестве и беспомощной тоске, от которой у меня самой не было сил и даже желания уйти. К концу зимы Катя забеспокоилась обо мне и решила сделать усилие, чтобы увезти меня за границу. Но для этого нужны были деньги, и мы едва ли знали, как обстоят дела наши после смерти матери. Нашего опекуна, который должен был прийти и выяснить наше положение, ждали каждый день.

В марте он прибыл.

«Ну и слава богу!» сказала мне однажды Катя, когда я ходил по комнате, как тень, без дела, без мысли и без желания. — Приехал Сергей Михайлыч, прислал узнать о нас и собирается прийти сюда к обеду. Ты должна встать, дорогая Машечка, — прибавила она, — а то что он подумает о тебе? Он так всех вас любил. »

Ты должна встать, дорогая Машечка, — прибавила она, — а то что он подумает о тебе? Он так всех вас любил. »

Сергей Михайлыч был нашим ближайшим соседом и, хотя был гораздо моложе, был другом моего отца. Его приезд, вероятно, изменит наши планы и позволит покинуть страну; а также я вырос в привычке любви и уважения к нему; и когда Катя умоляла меня встать, она правильно догадалась, что мне особенно больно будет показаться униженной перед ним, больше, чем перед кем-либо из наших друзей. Как и все в доме, от Кати и крестницы его Сони до конюшего помощника, я любил его по старой привычке; а также он имел для меня особое значение благодаря замечанию, которое моя мать однажды сделала в моем присутствии. «Я хотела бы, чтобы ты вышла замуж за такого человека, как он», — сказала она. В то время мне это казалось странным и даже неприятным. Мой идеальный муж был совсем другим: он должен был быть худым, бледным и грустным; а Сергей Михайлыч был немолод, высок, крепок и всегда, как мне казалось, в хорошем расположении духа. Но все же мамины слова засели у меня в голове; и даже за шесть лет до этого, когда мне было одиннадцать, а он еще говорил мне «ты», и играл со мной, и называл меня ласковым именем «фиалка», — даже тогда я иногда спрашивал себя в испуге , «Что Буду делать, если он вдруг захочет на мне жениться?»

Но все же мамины слова засели у меня в голове; и даже за шесть лет до этого, когда мне было одиннадцать, а он еще говорил мне «ты», и играл со мной, и называл меня ласковым именем «фиалка», — даже тогда я иногда спрашивал себя в испуге , «Что Буду делать, если он вдруг захочет на мне жениться?»

Перед нашим обедом, к которому Катя добавила сладости и блюдо из шпината, приехал Сергей Михайлыч. Из окна я смотрел, как он подъезжает к дому в маленьких санях, но как только они свернули за угол, я поспешила в гостиную, желая сделать вид, что его визит был полной неожиданностью, но когда я услышал его топот и громкий голос и шаги Кати в передней, я потерял и сам пошел ему навстречу. Он держал Катю за руку, громко разговаривал и улыбался. Увидев меня, он остановился и некоторое время смотрел на меня, не кланяясь. Мне стало не по себе, и я почувствовал, что краснею.0008

«Неужели это действительно ты?» — сказал он своим простым и решительным тоном, подходя ко мне, раскинув руки. «Возможна ли такая большая перемена? Какая ты взрослая! Раньше я называла тебя фиалкой, а теперь ты роза в полном цвету!»

«Возможна ли такая большая перемена? Какая ты взрослая! Раньше я называла тебя фиалкой, а теперь ты роза в полном цвету!»

Он взял мою руку в свою большую руку и сжал ее так сильно, что стало почти больно. Ожидая, что он поцелует мою руку, я наклонился к нему, но он только опять пожал ее и посмотрел мне прямо в глаза с прежней твердостью и веселостью в лице.

Прошло шесть лет с тех пор, как я видел его в последний раз. Он сильно изменился — постарел и потемнел; и теперь он носил бакенбарды, которые ему совсем не шли; но многое осталось прежним: его простая манера, крупные черты его честного открытого лица, его блестящие умные глаза, его дружелюбная, почти мальчишеская улыбка.

Через пять минут он перестал быть гостем и стал другом для всех нас, даже для слуг, чье явное желание услужить ему свидетельствовало об их удовольствии от его прихода.

Он вел себя совсем не так, как соседи, приехавшие к нам после смерти мамы. Они считали нужным молчать, сидя с нами, и лить слезы. Он, напротив, был весел и разговорчив и не сказал ни слова о моей матери, так что это равнодушие показалось мне сначала странным и даже неуместным со стороны столь близкого друга. Но позже я понял, что то, что казалось безразличием, было искренностью, и я был благодарен за это. Вечером Катя разливала чай, сидя на своем старом месте в гостиной, где она сидела при жизни моей матери; Мы с Соней сидели около него; наш старый дворецкий Григорий отыскал одну из трубок моего отца и принес ее ему; и он начал ходить взад и вперед по комнате, как он делал в прошлые дни.

Он, напротив, был весел и разговорчив и не сказал ни слова о моей матери, так что это равнодушие показалось мне сначала странным и даже неуместным со стороны столь близкого друга. Но позже я понял, что то, что казалось безразличием, было искренностью, и я был благодарен за это. Вечером Катя разливала чай, сидя на своем старом месте в гостиной, где она сидела при жизни моей матери; Мы с Соней сидели около него; наш старый дворецкий Григорий отыскал одну из трубок моего отца и принес ее ему; и он начал ходить взад и вперед по комнате, как он делал в прошлые дни.

«Сколько страшных перемен в этом доме, если подумать обо всем этом!» — сказал он, останавливаясь.

— Да, — вздохнула Катя; а потом накрыла самовар крышкой и посмотрела на него, совсем готовая заплакать.

«Я полагаю, вы помните своего отца?» — сказал он, обращаясь ко мне.

«Неясно», ответил я.

«Как бы вы были счастливы сейчас вместе!» — прибавил он вполголоса, задумчиво глядя на мое лицо поверх глаз. — Я очень любил его, — прибавил он еще тише, и мне показалось, что глаза его блестели больше обыкновенного.

— Я очень любил его, — прибавил он еще тише, и мне показалось, что глаза его блестели больше обыкновенного.

«И теперь Бог забрал и ее!» сказала Катя; и тотчас положила салфетку на чайник, вынула платок и заплакала.

— Да, перемены в этом доме ужасны, — повторил он, отворачиваясь. — Соня, покажи мне свои игрушки, — прибавил он немного спустя и ушел в гостиную. Когда он ушел, я посмотрела на Катю глазами, полными слез.

«Какой он замечательный друг!» она сказала. И, хотя он не был родственником, я действительно почувствовал какое-то тепло и утешение в сочувствии этого доброго человека.

Я слышал, как он ходит по гостиной с Соней, и слышался ее высокий детский голосок. Я послал ему туда чай; и я слышал, как он садился за рояль и стучал по клавишам Сониными ручонками.

Потом раздался его голос: «Марья Александровна, идите сюда, сыграйте что-нибудь».

Мне понравилось его легкое обращение со мной и его дружелюбный командный тон; Я встал и пошел к нему.

«Сыграй это», сказал он, открывая сборник сочинений Бетховена на адажио из «Лунной сонаты». — Послушайте, как вы играете, — прибавил он и отошел в угол комнаты, неся с собой чашку.

Я как-то почувствовал, что при нем нельзя было отказаться или заранее сказать, что я плохо играю: я послушно сел за рояль и стал играть, как мог; тем не менее я боялся критики, потому что знал, что он понимает и любит музыку. Адажио соответствовало воспоминанию о прошедших днях, вызванному нашим разговором за чаем, и я думаю, что сыграл его достаточно хорошо. Но он не позволил мне играть в скерцо. — Нет, — сказал он, подходя ко мне; — Вы не так играете, не продолжайте; но первая часть была неплохой; вы, кажется, музыкальны. Эта сдержанная похвала так понравилась мне, что я даже покраснел. Мне было приятно и странно, что друг моего отца и его ровесник больше не обращается со мной как с ребенком, а говорит со мной серьезно. Катя пошла теперь наверх укладывать Соню, и мы остались одни в гостиной.

Он говорил со мной о моем отце, о начале их дружбы и о счастливых днях, которые они провели вместе, пока я еще был занят учебниками и игрушками; и его речь представила моего отца в совершенно новом свете, как человека простого и очаровательного характера. Он также спрашивал меня о моих вкусах, о том, что я читаю и что собираюсь делать, и давал мне советы. Тот весельчак и шутник, который дразнил меня и делал мне игрушки, исчез; здесь был серьезный, простой и ласковый друг, к которому я не мог не испытывать уважения и симпатии. С ним было легко и приятно говорить; и все же я чувствовал также непроизвольное напряжение. Я беспокоилась о каждом слове, которое говорила: мне так хотелось заслужить для себя ту любовь, которая уже была дана мне только потому, что я была дочерью своего отца.

Уложив Соню спать, к нам присоединилась Катя и стала жаловаться ему на мою апатию, о которой я ничего не говорил.

«Значит, она так и не сказала мне самого главного!» — сказал он, улыбаясь и укоризненно качая головой.

«Зачем тебе говорить?» Я сказал. «Об этом очень утомительно говорить, и это пройдет». (Я действительно почувствовал теперь, что уныние мое не только пройдет, но что оно уже прошло или, вернее, никогда не было.) одиночество. Неужто вы барышня?

«Конечно, я барышня», — смеясь, ответил я.

«Ну, я не могу хвалить барышню, которая жива только тогда, когда ею любуются, а как только она остается одна, падает и не находит себе ничего по вкусу — такую, которая все напоказ и не имеет ресурсов в себе».

«Вы обо мне лестного мнения!» Я сказал, просто ради того, чтобы что-то сказать.

Он немного помолчал. Потом он сказал: «Да, твое сходство с отцом что-то значит. В тебе есть что-то…», и его добрый внимательный взгляд опять польстил мне и заставил испытать приятное смущение.

Я заметил теперь в первый раз, что лицо его, производившее сначала впечатление приподнятого настроения, имело и свойственное ему выражение — сначала светлое, а потом все более внимательное и несколько грустное.

«Тебе не должно быть скучно и не может быть,» сказал он; «У вас есть музыка, которую вы цените, книги, учеба; вся ваша жизнь лежит перед вами, и сейчас или никогда настало время подготовиться к ней и избавить себя от будущих сожалений. Через год будет слишком поздно».

Он говорил со мной как отец или дядя, и я чувствовал, что он постоянно контролировал себя, чтобы оставаться на моем уровне. Хотя мне было обидно, что он считал меня ниже себя, мне было приятно, что ради меня одного он считал необходимым стараться быть другим.

Остаток вечера он проговорил с Катей о делах.

«Ну, до свидания, дорогие друзья», сказал он. Потом он встал, подошел ко мне и взял меня за руку.

«Когда мы увидимся снова?» — спросила Катя.

— Весной, — ответил он, все еще держа меня за руку. «Поеду теперь в Даниловку» (это была еще одна наша собственность), «разберусь там и устрою, что могу; потом поеду в Москву по своим делам, а летом опять встретимся».

«Вы действительно должны так долго отсутствовать?» — спросил я, и мне стало ужасно грустно. Я действительно надеялся видеть его каждый день, и я почувствовал внезапный шок сожаления и страх, что моя депрессия вернется. И мое лицо и голос, должно быть, сделали это очевидным.

Я действительно надеялся видеть его каждый день, и я почувствовал внезапный шок сожаления и страх, что моя депрессия вернется. И мое лицо и голос, должно быть, сделали это очевидным.

«Вы должны найти больше дел и не впадать в депрессию», сказал он; и я нашел его тон слишком холодным и беззаботным. — Весной я тебя проверю, — прибавил он, отпуская мою руку и не глядя на меня.

Когда мы провожали его в коридоре, он торопливо надел шубу и по-прежнему избегал смотреть на меня. «Он берет на себя проблемы напрасно!» Я думал. «Неужели он думает, что я так беспокоюсь, что он должен смотреть на меня? Он хороший человек, очень хороший человек, но это все».

В тот вечер, однако, мы с Катей засиделись допоздна, разговаривая не о нем, а о наших планах на лето, и о том, где нам провести следующую зиму и что нам делать потом. Я перестал задавать этот страшный вопрос — что во всем этом толку? Теперь это казалось совершенно ясным и простым: истинная цель жизни — счастье, и я обещал себе много счастья впереди. Казалось, наш мрачный старый дом вдруг наполнился светом и жизнью.

Казалось, наш мрачный старый дом вдруг наполнился светом и жизнью.

ГЛАВА 2

Тем временем пришла весна. Мое старое уныние прошло и уступило место беспокойству, которое несет с собой весна, полное мечтаний, смутных надежд и желаний. Вместо того чтобы жить, как в начале зимы, я читал, играл на рояле и давал уроки Соне; но и я часто выходил в сад и долго бродил один по аллеям или сидел там на скамейке; и Бог знает, какие у меня были мысли, желания и надежды в такие минуты. Иногда ночью, особенно при луне, я просиживал у окна своей спальни до рассвета; иногда, когда Катя не смотрела, я прокрадывался в сад в одном платке и бегал по росе до самого пруда; а однажды я проделал весь путь до открытого поля и прогулялся ночью один по саду.

Мне сейчас трудно вспомнить и понять сны, которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я могу их вспомнить, мне трудно поверить, что мои сны были именно такими: они были так странны и так далеки от жизни.

Сергей Михайлыч сдержал свое обещание: вернулся из путешествия в конце мая.

Его первый визит к нам был вечером и был довольно неожиданным. Мы сидели на веранде, готовили чай. К этому времени сад был весь в зелени, и соловьи заняли свои покои на весь пост Святого Петра в лиственных бордюрах. Верхушки круглых кустов сирени были покрыты бело-фиолетовыми вкраплениями — знак того, что их цветы готовы раскрыться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна в свете заходящего солнца. На веранде было тень и свежесть. Вечерняя роса наверняка омыла траву. За дверью, за садом, слышались последние звуки дня и шум овец и крупного рогатого скота, когда их гнали домой. Никон, слабоумный мальчик, вел свою водовозку по дорожке вне веранды, и холодная струя воды из лейки оставляла темные круги на плесени вокруг стеблей и опор георгинов. У нас на веранде блестел и шипел на белой скатерти начищенный самовар; на столе были крекели, печенье и сливки. Катя была занята мытьем чашек своими пухлыми руками. После купания я был слишком голоден, чтобы ждать чая, и ел хлеб с густыми свежими сливками. На мне была клетчатая блузка со свободными рукавами, а мои еще мокрые волосы были покрыты платком. Катя увидела его первой, еще до того, как он вошел.0008

После купания я был слишком голоден, чтобы ждать чая, и ел хлеб с густыми свежими сливками. На мне была клетчатая блузка со свободными рукавами, а мои еще мокрые волосы были покрыты платком. Катя увидела его первой, еще до того, как он вошел.0008

«Вы, Сергей Михайлыч!» воскликнула она. — Да ведь мы только что говорили о тебе.

Я встал, собираясь пойти переодеться, но он поймал меня прямо у двери.

«Зачем такие церемонии в деревне?» — сказал он, с улыбкой глядя на платок на моей голове. «Ты не возражаешь против присутствия твоего дворецкого, и я действительно для тебя такой же, как и Григорий». Но я почувствовал тогда, что он смотрит на меня совсем не так, как Григорий, и мне стало неловко.

«Я сейчас же вернусь», — сказал я, уходя от них.

«А что не так?» он позвал меня вдогонку; «это просто платье молодой крестьянки.»

«Как странно он на меня посмотрел!» — сказал я себе, быстро переодевшись наверху. «Ну, я рад, что он пришел, будет веселее.» Посмотрев в зеркало, я весело побежал вниз по лестнице на веранду; Я запыхался и не скрывал своей спешки. Он сидел за столом, разговаривал с Катей о наших делах. Он взглянул на меня и улыбнулся; затем он продолжал говорить. Из того, что он сказал, оказалось, что дела наши были в отличном порядке: теперь мы могли, проведя лето в деревне, ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу.

Он сидел за столом, разговаривал с Катей о наших делах. Он взглянул на меня и улыбнулся; затем он продолжал говорить. Из того, что он сказал, оказалось, что дела наши были в отличном порядке: теперь мы могли, проведя лето в деревне, ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу.

— Хоть бы вы с нами за границу поехали… — сказала Катя; «без вас мы будем совершенно потеряны там.»

«О, я хотел бы пойти с вами вокруг света,» сказал он, полушутя-полусерьезно.

«Хорошо,» сказал я; «Давайте начнем и пойдем вокруг света».

Он улыбнулся и покачал головой.

«А как насчет моей матери? А как насчет моего бизнеса?» он сказал. — Но сейчас вопрос не в этом: я хочу знать, как ты проводишь время. Надеюсь, ты снова не в депрессии?

(Продолжение…)

Выдержки из Семейное счастье и другие истории автора ЛЕО ТОЛСТОЙ, Т. Н. Р. РОДЖЕРС . Авторское право © 2005 Dover Publications, Inc.. Выдержка с разрешения Dover Publications, Inc..

Все права защищены. Никакая часть этого отрывка не может быть воспроизведена или перепечатана без письменного разрешения издателя.

Выдержки предоставляются Dial-A-Book Inc. исключительно для личного использования посетителями этого веб-сайта.

Семейные прототипы Толстых в «Войне и мире» — Academic Studies Press

119,00 $

Бретт Кук

Серия: Эволюция, познание и искусство

ISBN: 9781644694084 (твердый переплет)

Страницы: 318 стр.; 9 илл.

Дата публикации: ноябрь 2020 г.

Количество:

Добавить в корзину

Купить электронную книгу

Каковы были последствия необычной зависимости Толстого от членов своей семьи в качестве исходного материала для Войны и мира ? Повлияла ли любовь к близким родственникам на изображения этих реальных прототипов в его вымышленных персонажах? Толстой использовал эти модели, чтобы рассмотреть свое происхождение, обдумать альтернативные семейные истории и критиковать себя. Сопоставление романа и его увлекательных набросков с семейной историей писателя обнаруживает возрастающее предпочтение к тем, кто имеет к нему большее отношение: родственный альтруизм, т. е. кумовство. Эта модель помогает объяснить многие варианты выбора Толстым среди вариантов сюжета, которые он рассматривал, а также некоторые любопытные приемы, которые он использует, чтобы заставить читателей разделять его предубеждения, такие как совпадения, представления о «судьбе» и отвращение к инцесту.

Сопоставление романа и его увлекательных набросков с семейной историей писателя обнаруживает возрастающее предпочтение к тем, кто имеет к нему большее отношение: родственный альтруизм, т. е. кумовство. Эта модель помогает объяснить многие варианты выбора Толстым среди вариантов сюжета, которые он рассматривал, а также некоторые любопытные приемы, которые он использует, чтобы заставить читателей разделять его предубеждения, такие как совпадения, представления о «судьбе» и отвращение к инцесту.

Бретт Кук — профессор русского языка в Техасском университете A&M. Он является автором книг «Пушкин и творческий процесс» и Человеческая природа в утопии: Мы Замятина , а также редактором или соредактором книг «Социобиология и искусство» , «Фантастический другой» , «Биопоэтика: эволюционные исследования в Искусство , Критические взгляды: Война и мир и, недавно, Эволюция и популярное повествование .

Похвала

«Кук внес ценный вклад в изучение Толстого и в эволюционные подходы к литературе.— Том Долак, Эволюционные исследования образной культурыМногократная аудитория найдет что-то полезное. Детализация чтений и исследование семьи Толстого замечательны. Они выдают настоящую любовь к писателю и русской культуре, а также многолетнюю приверженность эволюционным подходам к литературе. Информация, полученная только из черновиков, делает эту работу полезной… В конце концов, Кук сделал нечто чрезвычайно полезное. Он оставил нам конкретную, проверяемую гипотезу, которую можно применить к другим писателям, а ее трудно найти в гуманитарных науках. Перчатка была брошена. Его следует поднять.

«Подобно роману «Война и мир» », который Кук называет «привлекательным, неуклюжим романом», это исследование поразит читателей, независимо от того, разделяют они его предположения или нет, тем, что оно отличается от других, освежает, авантюрно, самобытно и приятно читать».— Гэри Сол Морсон, профессор Лоуренса Б.

Дюма, профессор гуманитарных и гуманитарных наук, Северо-Западный университет

Дюма, профессор гуманитарных и гуманитарных наук, Северо-Западный университет. «Не нужно быть поклонником Ричарда Докинза или эгоистичным геном, чтобы быть очарованным скрупулезным просмотром Бреттом Куком набросков, черновиков и опубликованных версий Война и мир , поиск признаков родственного альтруизма и отслеживание математического родства. Толстой занимался настоящей генеалогией — только для того, чтобы зачистить любимые им семьи (свои) и беспощадно развратить семьи (Голицыных/Курагиных), причинившие вред. Буквально все, кто имеет значение, оказываются в родстве со Львом Толстым, и все энергии ведут к рождению автора. Эволюционная психология жива и здравствует в сознании Толстого-романиста; бесплодие становится дефектом личности. Но есть и обязательное избегание инцеста, так что Кук напоминает нам и о нефиктивных связях. Любимая мать Толстого приходилась внучатой племянницей дяде Пушкина. Литературная линия не может быть лучше этого».— Кэрил Эмерсон, почетный профессор славянских языков и литератур Университета А. Уотсона Армора III, Принстонский университет

«В этом томе Бретт Кук исследует семью как в художественной литературе, так и в биографии Толстого, направляя большую часть своих исследований на изучение художественного творчества. Почему по мере развития романа толстовские персонажи-прототипы становились больше похожими на реальных членов семьи, а не меньше, как можно было бы ожидать? Что это говорит об истине в художественной литературе? Удовольствие читателя в равной степени заключается в применении Куком теорий родства и альтруизма к художественной литературе Толстого и в его выявлении множества деталей характера, объекта и события, которые перетекают из реального мира Толстого в созданный им мир. Проект Кука подталкивает нас вперед с настойчивостью, которая обычно присуща сюжетной фантастике. Может ли эволюционная психология объяснить, почему родственники Толстого обычно предстают в его произведениях в таком положительном свете? Куку даже удается, в стерновской манере, найти маленького Льва Толстого в детстве и, возможно, в зародыше в конце 9 века.— Робин Фойер Миллер, Эдит Мэйси Гросс, профессор гуманитарных наук, Брандейский университет0035 Война и мир.

. «Автор убедительно иллюстрирует интерес Толстого к своей семье и ее истории, а также использование им прототипов в целом, ссылаясь на множество черновиков романа, а также на обширные исследования Толстого, его семьи и его мнений. Аспекты письма Толстого, такие как использование им имен реальных людей для персонажей в ранних набросках романа или его жалобы на трудности с придумыванием убедительных фамилий для персонажей, конкретизируют литературный аргумент, который представляет собой впечатляющий синтез большая часть огромных исследований о Толстом и его романах… [Э] книга предлагает увлекательный отчет о семейных отношениях Толстого и художественных решениях.— Мэри В. Кавендер, Государственный университет Огайо, The Russian Review (октябрь 2021 г.)

Это работа кропотливых исследований и захватывающих междисциплинарных горизонтов.— Дэвид М. Бетеа, профессор-исследователь Вилас (заслуженный), Университет Висконсин-МэдисонБретт Кук внимательно изучает объемные планы, наброски и законченный продукт романа, чтобы показать, как, превращая прототипы из реальной жизни в главных персонажей, великий реалист творчески искажает оригиналы в «позитивном» или «негативном» направлении, в зависимости от интернализованного восприятия. давление родственного отбора/инклюзивной приспособленности. Идея семьи, которую Толстой так воплощает в жизнь в любимых персонажах, таких как Наташа и Пьер, Мария и Николас, работает так мощно, потому что их траектории движения к чему-то, говоря эволюционным языком, значимы. Например, Мария и Николай, прототипами которых были собственные родители Толстого, улучшают свой путь в печать, потому что одновременно происходят две вещи: они генетически очень близки (на 50%) к сыну, который выдумывает их истории и их собственные жертвы (‘ родственный альтруизм») по отношению к своим потомкам, как бы они ни идеализировались в процессе художественного исполнения, представляются в них самым милым и «живым», особенно если учесть тот факт, что их преждевременная смерть осиротит Толстого в юном возрасте.

. Структура родственного отбора представлена не как нечто неизбежно предсказывающее или детерминированное, а скорее как дополнительный, но важный фактор в художественном изображении Толстым разных семей. Это работа смелого, но ответственного предположения, а также крупный вклад в толстовские исследования.

Содержание

Благодарности

Введение: Эстетический родственный альтруизм

1. Предыстория и обзор

2. Структуры семьи

Альтруизм

4. Имена и семейные традиции

5. Написание романа с семьей

6. Проблема с прототипами

7. Генетические союзники

8. Неродственные родственники

9. Дальние родственники

10. Бабушка и дедушка Толстого

11. Родители Толстого

12. Брак родителей

13. А Соня?

14. Генетическое столкновение и инклюзивные ошибки

15.