Семибоярщина (кратко) |

Семибоярщиной историками называется период правления Россией боярами в так называемое Смутное время.

Начало семнадцатого века для России было довольно тяжёлым. Оно ознаменовалось чередой кровопролитных событий. Всё началось с войны с Речью Посполитой от которой то и дело терпело поражение русское войско.

Российская территория была охвачена бунтом Ивана Болотникова, а после восстанием Лжедмитрия Второго. Кроме того, некоторые территории периодически подвергались набегам крымских татар.

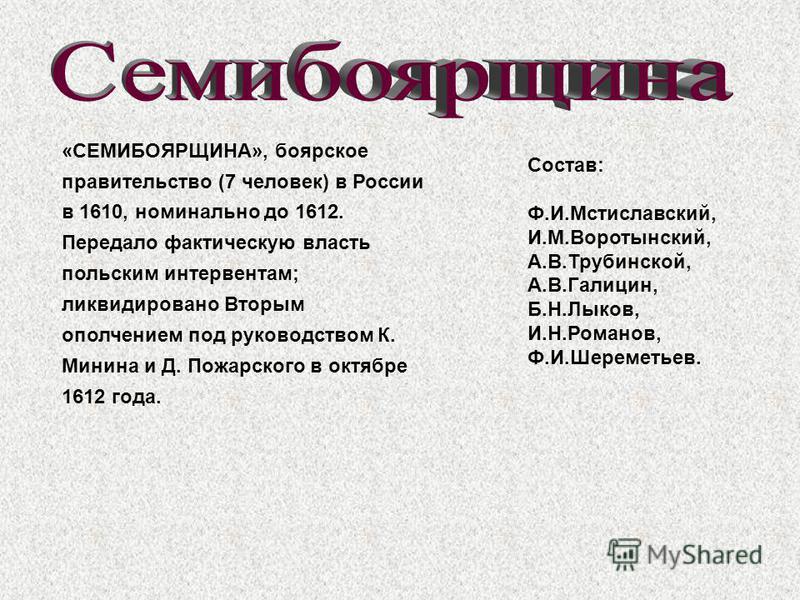

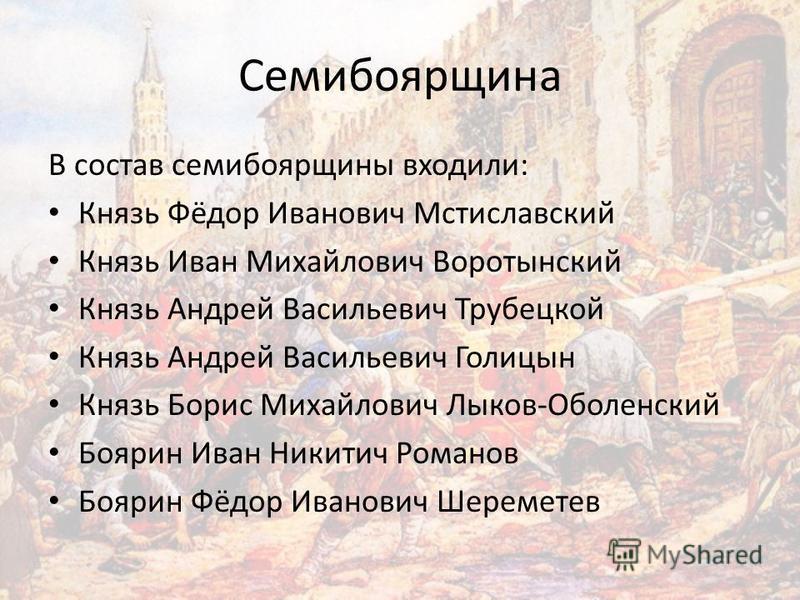

Авторитет царя В. Шуйского был расшатан. Общество устало от его нескончаемых неудач, государство было разграблено и угнетено. В 1610 году царя свергают с престола и стригут в монахи. Далее власть переходит в руки самих заговорщиков – семи бояр, среди которых были:

· боярин Шереметев;

· князь Лыков-Оболенский;

· князь Голицын;

· князь Трубецкой;

· князь Воротынский;

·

князь Мстиславский.

Однако, новое временное правительство не имело сил самостоятельно справиться как с внутренними, так и внешними угрозами. Необходимо было срочно выбрать царя. При этом, по их мнению, среди русского народа кандидатов на престол не было. Именного тогда было решено пригласить царствовать в России Владислава, являющегося сыном польского короля Сигизмунда Третьего.

В качестве единственного условия для Владислава выступало принятие православной веры. Полномочия всех бояр должны были обязательно сохраниться. В то время буйствовало восстание самозванца Лжедмитрия Второго, набиравшее каждый день силу. Довольно большая часть народа всячески поддерживала Лжедмитрия и видела его правителем Русской земли.

Семибоярщина побоялась нападения войска Лжедмитрия и

пригласила в Москву польские отряды, которых по мнению бояр, побоялся бы

самозванец. Совсем скоро Лжедмитрий был убит предателями и враг был повержен. Вот только польские войска, засевшие в городе, и не думали его покидать.

Вот только польские войска, засевшие в городе, и не думали его покидать.

В этот момент Сигизмунд запрещает сыну обращаться в православную веру и предлагает боярам свою кандидатуру на правление Россией.

Народ и власть то и дело выступали против царя-католика. Начало формироваться народное ополчение, но оно было разбито поляками. Второе ополчение имело больший успех, его возглавляли староста Минин и князь Пожарский.

После освобождения Москвы от поляков новым царём избрали Михаила Романова.

Видео-лекция по теме: Семибоярщина (краткий рассказ)

Интересные материалы:

Семибоярщина. Окончание смутного времени — презентация онлайн

1. Семибоярщина

БояреКоролевич Владислав

После свержения Василия Шуйского в

Москве устанавливается правительство из 7

бояр – Семибоярщина.

Во главе её встал

Во главе её всталФёдор Мстиславский.

Не видя способа защитить Москву, а также

опасаясь установления анархии и потери

имущества, бояре согласились 17 августа

на признание русским царём польского

королевича Владислава, сына Сигизмунда.

Владислав обязывался принять

православие и править по русским законам.

На момент заключения договора

королевичу исполнилось 15 лет, поэтому он

считался несовершеннолетним. Сигизмунд

потребовал, чтобы все россияне

подчинялись ему, королю Польши. Это

угрожало окончательной потерей

независимости страной.

17 сентября 1610 г. польские отряды

вступили в Москву.

Наместником польского короля в Москве

стал Александр Гонсевский, получивший

чин боярина. По сути, семибоярщина

оказалась отстранённой от власти. Из

Москвы польские отряды направлялись в

русские города для приведения их

жителей к присяге Владиславу.

Одновременно поляки разоряли и

грабили русские земли, что вызывало

зарождавшуюся партизанскую войну

против них.

Лидером сопротивления полякам

некоторое время являлся патриарх

Гермоген, рассылавший послания, в

которых он призывал не признавать

Владислава и власть поляков.

После попыток уговорить патриарха

прекратить сопротивление поляки

арестовали Гермогена, который

скончался в заточении в начале 1612 г.

(см. картину внизу).

3. I Ополчение 1611 г.

В стране появляется идея о том, что всеслои русского общества должны сплотиться

ради изгнания захватчиков, что необходимо

создать для этой цели общенациональное

ополчение, в котором были бы

представлены все слои общества.

За организацию такого ополчения

принимаются рязанские дворяне Прокопий и

Захар Ляпуновы, а также бывший некоторое

время в Тушинском лагере князь Дмитрий

Трубецкой. В создании Ополчения

участвовал и Д. М. Пожарский. Все они

отказались присягать королевичу

Владиславу.

1 Ополчение было сформировано в феврале

1611 г. Людей в Ополчение привлекали

выплатой жалования и волей.

Социальный

Социальныйсостав сил 1 Ополчения был весьма

пёстрым.

Ранение

Д. М.

Пожарского

19 марта 1611 г. ополчение подошло к Москве

и начало штурм занятых поляками

укреплений. В самой Москве началось

народное восстание против захватчиков.

Для того, чтобы остановить войска Ополчения

и подавить восстание, поляки подожгли

посады, а сами спрятались за стены Китайгорода и Кремля.

В ожесточённых боях на московских улицах

был тяжело ранен Д. М. Пожарский.

Руководители 1 Ополчения начали осаду

центра города. Они создали «Совет всея

земли» во главе с П. Ляпуновым, Д.

Трубецким, И. Заруцким.

Вскоре выявились разные социальные

интересы руководителей Ополчения и

рядовых его участников. Руководители

Ополчения настаивали на сохранении

крепостной зависимости, а для крестьян и

казаков это было неприемлемо.

22 июля 1611 г. казаки вызвали на круг П.

Ляпунова и убили его. После этого Ополчение

фактически распалось.

Освободить Москву от

Освободить Москву отполяков не удалось.

5. II Ополчение – 1612 г.

Кузьма МининОбращение Кузьмы

Минина к

нижегородцам

Несмотря на неудачу деятельности 1

ополчения, русский народ не

оставлял мысли об освобождении

Москвы и России от иноземных

завоевателей.

Осенью 1611 в. нижегородский

купец, торговец мясом, Кузьма

Минин-Сухорук обратился к жителям

Нижнего Новгорода с призывом

создать новое Ополчение для

освобождения Москвы и призвал

жертвовать средства ради этой

благой цели.

Минин был выбран земским

старостой и добровольно

пожертвовал большую часть своего

имущества на создание Ополчения.

Его примеру последовали другие

жители Нижнего Новгорода. Вскоре

был введён принудительный налог

на всех горожан.

Знамя Дмитрия Пожарского

Дмитрия Пожарского просят возглавить ополчение

По предложению Минина было

решено просить возглавить

Ополчение князя Дмитрия

Пожарского, прославившегося

храбростью во время штурма

Москвы 1 Ополчением.

Дмитрий Пожарский излечивался от

полученных ранений в своём

имении. Он себя ещё чувствовал не

совсем здоровым, поэтому первым

посланцам он ответил отказом. Но

вскоре после многочисленных

просьб принял это предложение.

Главным своим помощником

Пожарский сделал Кузьму Минина.

В ведении Пожарского находились

политические и военные дела,

Минин же занимался проблемами,

связанными с финансовым и

материальным обеспечением

формирующегося Ополчения.

Дмитрий

Пожарский

Из Нижнего Новгорода

организаторы Ополчения

рассылали грамоты с призывом не

подчиняться Владиславу и

присылать денежные

пожертвования и ратников.

В марте 1612 г. ополченцы

выступили в поход из Нижнего

Новгорода. Шли они не прямой

дорогой на Москву, а вверх по

течению Волги, через Кострому,

Ярославль и другие волжские

города. Этот маршрут был избран

для того, чтобы Ополчение

пополнилось воинами.

В Ярославле было основано

Временное правительство – «Совет

всея Земли», была создана система

приказов и других учреждений.

В

ВЯрославле Ополчение

базировалось в течение нескольких

месяцев.

Ян

Ходкевич

В начале августа 1612 г. Ополчение

Минина и Пожарского подошло к

Москве и соединилось с остатками 1

Ополчения во главе с Д. Трубецким.

Первоначально отношения между

вождями обоих Ополчений были

настороженными.

В руках поляков находилась территория

Кремля и Китай-города. Им на помощь

спешили отряды Яна Ходкевича. Его

соединению с осаждёнными следовало

воспрепятствовать.

22 августа Ходкевич подошёл к Москве

и попытался прорвать кольцо

осаждающих. Но сделать ему это не

удалось. После 3 дней боёв (см.

анимированную схему) Ходкевич от

Москвы отступил.

Среди осаждённых в Кремле поляков

начался лютый голод, это вынудило их

сдаться.

9. Капитуляция поляков в 1612 г.

22 октября 1612 г. ополченцывошли в Китай-город, а 26

октября капитулировал и

польский гарнизон в Кремле.

В честь этой даты по новому

стилю 4 ноября мы и отмечаем

праздник ДЕНЬ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА.

По православному календарю 26

октября отмечался день иконы

Казанской Богоматери.

Считалось, что эта икона

помогла одержать победу над

польскими интервентами.

Позднее (в середине 17 в.) на

Красной площади был поставлен

Казанский собор, куда и была

помещена икона, а сам храм стал

памятником победе над

польскими захватчиками в 1612

г.

Два века спустя – в 1818 г. на Красной площади

был поставлен памятник «гражданину Минину и

князю Пожарскому». Автором памятника,

сделанного в стиле классицизма, был скульптор

Иван Мартос.

Деньги на сооружение этого памятника собирались

с помощью добровольных пожертвований. Большое

влияние на создание монумента оказала победа в

Отечественной войне 1812 г., вызвавшая мощный

патриотический подъём и заставившая проводить

параллели между событиями 1612 и 1812 гг.

Первоначально памятник находился напротив

Кремля, у нынешнего ГУМа, а в середине 20 в. был

перенесён к Храму Василия Блаженного.

Иван

Мартос

12. Земский собор 1613 г.

1.2.

3.

Уже в январе 1613 г. был созван Земский собор,

который должен был решить вопрос о власти и

избрать нового царя.

Иностранных кандидатов (польского королевича

Владислава, шведского принца Карла-Филиппа)

были почти сразу же отвергнуты.

Из русских кандидатур обсуждались князь Дмитрий

Трубецкой, князь Черкасский.

В конечном итоге было решено избрать на царство

16-летнего Михаила Романова. Избиравшие его

руководствовались следующими соображениями.

Романовы были родственниками первой, самой

законной жены Ивана Грозного, Анастасии

Романовой-Юрьевой. Таким образом, создавалась

связующая нить между прежней и новой

династиями.

Бояре надеялись, что молодой царь, будучи

неопытен в делах правления, будет находиться

под их влиянием.

На престол был возведён отрок в силу малолетства

не запятнанный в жестокости, предательствах и

других грехах, совершаемых в Смутное время.

Тем

Темсамым государство в лице правителя, безгрешного

отрока, начинало существование «с чистого

листа».

13. Подвиг Ивана Сусанина

Во время Земского собора избранныйцарём Михаил Фёдорович укрывался в

своих вотчинах недалеко от Костромы.

Поляки, узнав о том, что Михаил избран

царём, решили захватить в плен или убить

Михаила.

Крестьянин села Домнино Иван Сусанин

при известии о приближении поляков

послал своего сына предупредить Михаила

об опасности и новоизбранный царь

скрылся в Ипатьевском монастыре.

Самого Сусанина поляки заставили

показать дорогу к месту, где скрывался

Михаил Романов. Однако Сусанин завёл

поляков в непроходимые леса, где он был

поляками убит, но и сами поляки погибли,

не найдя выхода.

За подвиг Ивана Сусанина его потомки

вплоть до падения монархии (до 1917 г.)

освобождены от уплаты налогов и

податей. Подвиг Сусанина был воспет в

опере М. Глинки «Жизнь за царя».

Летом 1613 г.

Михаил Романов был венчан в

Михаил Романов был венчан вКремле на царство. Необходимо было

наводить порядок в стране и возвращаться к

мирной жизни. Однако следовало до конца

победить внутренних и внешних врагов,

желавших продолжения Смуты.

Главными внутренними зачинщиками смуты

были Марина Мнишек и казачий атаман

Заруцкий, за которого она вышла замуж.

Вместе с ними был сын Марины от

Лжедмитрия II («ворёнок»), которого Марина

и Заруцкий хотели видеть на престоле.

Казачьи отряды Заруцкого разоряли города,

местоположением ставки Заруцкого была

Астрахань.

В 1614 г. специально посланные для этого

войска захватили Астрахань, а затем

арестовали бежавших из неё Заруцкого и

Марину Мнишек с её сыном.

Заруцкий и 4-летний «ворёнок» были

казнены, а Марину заточили в одну из башен

Коломенского Кремля («Маринкина башня» см. фото), где она вскоре и умерла.

Копорье

Церковь в

селе

Деулино

Польша и Швеция ещё некоторое время

не оставляли попыток вмешаться во

внутренние дела России.

В руках шведов находился Новгород, а в

1615 г. осаждали Псков, но взять его не

смогли

В 1617 г. был заключён Столбовский

мирный договор с Швецией. Швеция

возвращала России Новгород, но

оставляла за собой всё побережье

Финского залива и течение Невы с

крепостями Копорье и др.)

Поляки предприняли ряд попыток вновь

утвердить на московском престоле

королевича Владислава. В 1618 г. войско

Владислава вторглось в Россию и дошло

до Москвы, но будучи отброшенным от

неё, он согласился на заключение

перемирия.

В 1618 г. в селе Деулино, недалеко от

Троице-Сергиева монастыря было

заключено Деулинское перемирие (но не

полноценный мир!). Поляки официально

не признали власть Михаила Фёдоровича,

но прекратили военное вторжение. Кроме

того, поляки оставили за собой

Смоленскую землю.

16. Последствия Смутного времени

Отрицательные1. Хозяйственное разорение

и запустение земель.

2. Большие людские потери.

3. Нехватка средств в казне.

4. Потеря важных в

стратегическом и

хозяйственном отношении

территорий (Смоленская и

Северская земля, потеря

выхода к Неве и

Финскому заливу)

Положительные

1.

2.

3.

4.

Возросла политическая

активность населения,

впервые в большую политику

в России вошли народные

массы.

Произошло осознание

национальных интересов, а

также интересов различных

групп (сословий, классов)

русского общества.

Была отвоёвана

независимость Русского

государства.

На некоторое время

укрепилась роль земских

соборов.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, 12. Смутное время России…

Смутное время России (1584-1613 гг.)

После смерти Ивана Грозного в 1584 году в России наступило «смутное время», продолжавшееся долгие годы.

Этот период русской истории называют «Смутным временем», потому что это было время восстаний, государственных переворотов и экономического коллапса. Неприятности коренились в том, что Иван Грозный в припадке ярости случайно убил своего старшего сына, второй его сын, Федор Иванович, был умственно отсталым и неспособным управлять большой страной, а младший из трех сыновей, Димитрий , был еще ребенком.

Неприятности коренились в том, что Иван Грозный в припадке ярости случайно убил своего старшего сына, второй его сын, Федор Иванович, был умственно отсталым и неспособным управлять большой страной, а младший из трех сыновей, Димитрий , был еще ребенком.

Страной управлял совет бояр, в котором в результате закулисной борьбы власть захватил Борис Годунов.

В 1591 году при невыясненных обстоятельствах умер молодой князь Димитрий.

Официально было объявлено, что его смерть наступила в результате несчастного случая, когда мальчик упал на нож во время эпилептического припадка и перерезал себе артерию.

Другие источники сообщают, что Борис приказал некоторым из своих сторонников убить мальчика, чтобы открыть Борису путь к престолу.

Этой версии придерживался Александр Пушкин в своей трагедии «Борис Годунов», где главный герой говорит: «В глазах моих танцуют дети, окровавленные». ‘

В 1598 Федор Иванович умер.

Это положило конец династии Рюриковых, правившей Россией 500 лет.

Борис Годунов был провозглашен царем. В начале своего правления он инициировал ряд прогрессивных реформ, укрепив свои связи с Европой. Также во время его правления был основан ряд новых городов на юге России, на Урале и в Сибири.

Однако три года непрекращающейся засухи в начале XVII века привели к быстрому падению доверия к царю. Голодные бунты вспыхнули в Москве и на юге страны. Борис Годунов пошел на беспрецедентный шаг, раздав простым гражданам хлеб и небольшие суммы денег, но уже ничто не могло помочь ему вернуть доверие народа.

Пошла молва о том, что князь Димитрий не умер, а жив.

Беглый монах Григорий Отрепьев заявил, что он каким-то чудесным образом оказался уцелевшим князем Дмитрием.

Он поспешил в Польшу, где его принял король Сигизмунд и пообещал поддержку, если Лжедимитрий (как он стал известен в русских исторических сочинениях) примет католичество и передаст Польше город Смоленск с прилегающей территорией.

Лжедимитрий соглашался на все, чтобы достичь своей главной цели — стать русским царем. Он женился на Марии Мнишек, дочери знатного польского воина, которой дал дополнительное обещание отдать своей будущей жене Псков и Новгород.

В октябре 1604 г. Лжедимитрий вошел на южную окраину России, где на его сторону перешел ряд городов, и без того охваченных волнениями и мятежами. К началу 1605 г. под знаменем «князя» собралось более 20 000 человек. Хотя царское войско князя Мстислава разгромило отряды самозванца, на помощь Лжедимитрию пришел случай в виде внезапной смерти в апреле 1605 года царя Бориса Годунова. На престол вступил 16-летний сын Бориса Федор, но бояре не признали нового царя, и в мае царское войско перешло на сторону Лжедимитрия. Бояре спровоцировали народное восстание в столице, в результате которого Федор был убит вместе с матерью, а его сестра была сослана в гарем самозванца.

1 июня 1605 г.

Пошли и быстро распространились новые слухи о том, что Димитрий не настоящий, что он самозванец и ставленник польского короля, желающий завоевать Россию и сделать русский народ католиком. В мае 1606 года в Москве началось новое восстание, в результате которого Лжедимитрий был убит.

Власть в стране перешла в руки Боярской думы, лидером которой был Василий Шыйский.

Однако внутриполитическая ситуация в России продолжает ухудшаться. Власть Боярской думы действительно доходила только до Москвы и окрестных городов. На юге страны произошло еще одно мощное восстание казахов во главе с Иваном Болотниковым.

Крымские татары возобновили набеги на ослабевшее Русское государство, сжигая города, убивая мужчин и уводя женщин в рабство.

Снова поползли слухи, что князь Димитрий выжил. В 1607 году появился новый самозванец — Лжедимитрий II. В очередной раз он получил помощь от Польши и Литвы, которые хотели укрепить свои руки, приобретя территории на западе.

Василий Шыйский решил обратиться за военной помощью к Швеции, пообещав взамен передать русские владения вокруг современного Санкт-Петербурга.

С помощью бойцов из Швеции племянник Василия Шийского, М. Скопин-Шыйский, разгромил армию Лжедимитрия II, бежавшую в Польшу. Скопин-Шыйский восстановил свободу Москвы, но в 1610 г. скоропостижно скончался. Теория состоит в том, что его отравили люди, завидовавшие его военным успехам.

В это время Речь Посполитая — как тогда называлась Польша — решила начать открытую интервенцию против России, чтобы упрочить свое положение лидера среди славянских государств.

Польская армия подошла к Москве.

Это решило судьбу Василия Шийского; против него выступила знать, и хотя он не был убит, но был насильно заключён в монастырь.

Власть перешла к правительству семи бояр, что дало этому правительству название «Совет семи бояр». Отчаянное положение в стране вынудило это правительство заключить договор с польским королем Сигизмундом III о принятии на русский престол польского князя Владислава.

В сентябре 1610 г. бояре совершили акт национального предательства: допустили в Москву польское войско генерала Жолкевского. Поляки вели себя агрессивно по отношению к русскому населению Москвы, устраивая публичные порки и бросая людей в тюрьмы или даже казня за малейшую провинность.

В то же время шведские войска начали оккупацию северной России, быстро воспользовавшись предательством, чтобы захватить Новгород. Таким образом, Россия потеряла возможность иметь прямой выход к Балтийскому морю.

После захвата поляками Москвы и окрестных городов Россия столкнулась с угрозой утраты статуса независимого государства.

В то же время «великое опустошение» территории России в «Смутное время» мобилизовало масштабный патриотический порыв в стране. Рязанский полководец Липанов организовал первое ополчение.

Ополчение подошло к Москве — и нашло там только пепел.

Однако праздновать было рано.

Липанов был убит, после чего первое ополчение распалось, оставив на окраине Москвы лишь несколько отрядов под предводительством князя Трубецкого.

Русские заняли часть Москвы, но польские войска удержали центр города и Кремль.

Рязанский полководец Липанов организовал первое ополчение.

Ополчение подошло к Москве — и нашло там только пепел.

Однако праздновать было рано.

Липанов был убит, после чего первое ополчение распалось, оставив на окраине Москвы лишь несколько отрядов под предводительством князя Трубецкого.

Русские заняли часть Москвы, но польские войска удержали центр города и Кремль.

В то же время шведы начали переговоры с новгородскими боярами о признании царем России сына шведского короля Карла Филиппа.

Местный капитан в Нижнем Новгороде Кузьма Минин-Сухорук обратился теперь к народу с призывом сформировать новое ополчение с целью решительного освобождения Москвы.

Этот патриотический призыв встретил горячий отклик у населения, решившего отдавать треть своих доходов на формирование гвардии.

Князь Дмитрий Пожарский, отличившийся во время московского восстания против поляков, был приглашен возглавить местную гвардию (очень скоро ставшую Национальной гвардией). Эта гвардия состояла не только из русских.

Татары из Казани, наряду с мордвой, чувашами и другими народами Поволжья, вошедшими в это время в состав Российской Федерации, также принимали активное участие.

Эта гвардия состояла не только из русских.

Татары из Казани, наряду с мордвой, чувашами и другими народами Поволжья, вошедшими в это время в состав Российской Федерации, также принимали активное участие.

В конце августа 1612 года второе ополчение под предводительством Минина и Пожарского подошло к Москве, где соединилось с остатками первого ополчения. После ожесточенного боя с армией польского короля войска Минина и Пожарского вошли в Москву. Последняя из польских частей, занявших Кремль, капитулировала 26 октября (4 ноября по новому григорианскому календарю) 1612 года. Этот день теперь отмечается как День русского народного единства. Памятник Минину и Пожарскому стоит в самом центре современной Москвы.

Освобождение Москвы сделало возможным восстановление власти государства в стране.

В 1613 г. собралось представительное собрание — представители дворянства, бояр, духовенства от 50 городов и городов — для избрания нового русского царя.

Новым царем был избран 16-летний Михаил Романов, сын митрополита Филорета, сыгравший значительную роль в изгнании польских войск из Москвы.

На этом «смутное время» России формально подошло к концу, хотя пагубное влияние этого времени будет ощущаться еще несколько десятилетий в потере пути к Балтийскому морю, в экономической разрухе и сокращении населения. страны. (написано Евгением Бохановским, переведено на английский и прочитано Ричардом, 2016 г.)

Марина Мнишек | Encyclopedia.com

За полтора десятилетия до основания династии Романовых в 1613 году Россия пережила то, что с тех пор известно как Смутное время, период тяжелого кризиса, который едва не уничтожил страну. Оно последовало за смертью царя Федора I в 159 г.8 и закончилась избранием царя Михаила Романова в 1613 году. Смутное время издавна очаровывало и озадачивало русский народ, вдохновляло ученых, поэтов и даже музыкантов. Для многих россиян, переживших Смуту, это было ни больше, ни меньше, чем Божья кара их страны за грехи ее правителей или ее народа. Другие с тех пор искали более светские объяснения, отмечая, что в центре Смуты было самое мощное восстание в истории России до двадцатого века, так называемое восстание Болотникова (названное в честь командира повстанцев Ивана Болотникова). Ориентируясь на это событие, историки давно ошибочно заключили, что в основе Смуты была первая в России социальная революция угнетенных масс против крепостничества. В последнее время эта интерпретация была решительно опровергнута; вместо социальной революции Смутное время породило первую в России гражданскую войну, конфликт, расколовший российское общество не по горизонтали, а по вертикали. Долгая и кровопролитная гражданская война проходила в два этапа: 1604–1605 и 1606–1612 годы.

Другие с тех пор искали более светские объяснения, отмечая, что в центре Смуты было самое мощное восстание в истории России до двадцатого века, так называемое восстание Болотникова (названное в честь командира повстанцев Ивана Болотникова). Ориентируясь на это событие, историки давно ошибочно заключили, что в основе Смуты была первая в России социальная революция угнетенных масс против крепостничества. В последнее время эта интерпретация была решительно опровергнута; вместо социальной революции Смутное время породило первую в России гражданскую войну, конфликт, расколовший российское общество не по горизонтали, а по вертикали. Долгая и кровопролитная гражданская война проходила в два этапа: 1604–1605 и 1606–1612 годы.

Смутное время началось с угасания древней московской правящей династии. После смерти царя Федора I в 1598 году Борис Годунов (регент умственно отсталого Федора) легко победил своих соперников и стал царем. Тем не менее многие ставили под сомнение легитимность нового правителя, среди грехов которого якобы было убийство в 1591 году младшего сына царя Ивана IV Дмитрия Угличского, чтобы расчистить себе путь к престолу. В царствование царя Бориса в России был страшный голод, унесший жизни до трети населения. Последствия голода в сочетании с серьезными долгосрочными экономическими, социальными, демографическими, фискальными и политическими проблемами способствовали снижению легитимности нового правителя в глазах многих россиян. Затем в 1604 году в страну вторглась небольшая армия во главе с человеком, выдававшим себя за Дмитрия Угличского, чудом спасшегося от убийц Годунова. Многие города, крепости, солдаты и казаки южной границы быстро присоединились к войскам Дмитрия в первом народном восстании против царя. Когда царь Борис умер в апреле 1605 года, сопротивление Самозванцу Дмитрию (также известному как «Лжедмитрий») сломлено, и он стал царем — единственным царем, когда-либо возведенным на престол путем военного похода и народных восстаний.

В царствование царя Бориса в России был страшный голод, унесший жизни до трети населения. Последствия голода в сочетании с серьезными долгосрочными экономическими, социальными, демографическими, фискальными и политическими проблемами способствовали снижению легитимности нового правителя в глазах многих россиян. Затем в 1604 году в страну вторглась небольшая армия во главе с человеком, выдававшим себя за Дмитрия Угличского, чудом спасшегося от убийц Годунова. Многие города, крепости, солдаты и казаки южной границы быстро присоединились к войскам Дмитрия в первом народном восстании против царя. Когда царь Борис умер в апреле 1605 года, сопротивление Самозванцу Дмитрию (также известному как «Лжедмитрий») сломлено, и он стал царем — единственным царем, когда-либо возведенным на престол путем военного похода и народных восстаний.

Царь Дмитрий правил около года, прежде чем был убит небольшой группой аристократов. Его убийство спровоцировало мощную гражданскую войну, по сути дублирующую гражданскую войну, которая привела Дмитрия к власти. Узурпатор Василий Шуйский заклеймил умершего царя самозванцем, но сторонники Дмитрия успешно выдвинули версию о том, что он в очередной раз чудом избежал смерти и вскоре вернется, чтобы наказать предателей. Столь энергичным был ответ на призыв к оружию против Шуйского, что гражданская война бушевала много лет и породила еще с десяток самозванцев, претендующих на царя Дмитрия или других членов старой правящей династии. Начиная с 1609 г.Внутренние беспорядки в России вызвали военное вмешательство Польши и Швеции, что привело к еще большим страданиям и хаосу. В конце концов между русскими группировками сформировался непростой союз, и Смутное время закончилось с установлением династии Романовых в 1613 году. В эпоху пороховой революции московские князья объединили Россию, быстро превратили свою страну в высокоэффективное военное государство и с головокружительной скоростью расширяли свои владения. Однако в процессе строительства самой большой страны в Европе они создали принудительную центральную государственную бюрократию, которая подчинила себе практически все элементы российского общества и чрезвычайно обременила основную массу населения.

Узурпатор Василий Шуйский заклеймил умершего царя самозванцем, но сторонники Дмитрия успешно выдвинули версию о том, что он в очередной раз чудом избежал смерти и вскоре вернется, чтобы наказать предателей. Столь энергичным был ответ на призыв к оружию против Шуйского, что гражданская война бушевала много лет и породила еще с десяток самозванцев, претендующих на царя Дмитрия или других членов старой правящей династии. Начиная с 1609 г.Внутренние беспорядки в России вызвали военное вмешательство Польши и Швеции, что привело к еще большим страданиям и хаосу. В конце концов между русскими группировками сформировался непростой союз, и Смутное время закончилось с установлением династии Романовых в 1613 году. В эпоху пороховой революции московские князья объединили Россию, быстро превратили свою страну в высокоэффективное военное государство и с головокружительной скоростью расширяли свои владения. Однако в процессе строительства самой большой страны в Европе они создали принудительную центральную государственную бюрократию, которая подчинила себе практически все элементы российского общества и чрезвычайно обременила основную массу населения. Русское самодержавие и империализм значительно способствовали развитию серьезного государственного кризиса к началу XVII века. Царь Иван IV («Грозный») лично заслуживает части вины за Смутное время. Его неудачная Ливонская война (1558–1583) и его страшная Опричнина усугубила серьезные проблемы России, как и его введение высоких налогов и его решение разрешить помещикам собирать налоги непосредственно со своих крестьян. Политика и действия Ивана затормозили экономическую активность России и привели к массовому бегству крестьян и горожан на необлагаемые налогом земли или на южную границу. Это, в свою очередь, способствовало сокращению государственных доходов и ослаблению царского дворянского ополчения, которое сильно зависело от крестьянского труда.

Русское самодержавие и империализм значительно способствовали развитию серьезного государственного кризиса к началу XVII века. Царь Иван IV («Грозный») лично заслуживает части вины за Смутное время. Его неудачная Ливонская война (1558–1583) и его страшная Опричнина усугубила серьезные проблемы России, как и его введение высоких налогов и его решение разрешить помещикам собирать налоги непосредственно со своих крестьян. Политика и действия Ивана затормозили экономическую активность России и привели к массовому бегству крестьян и горожан на необлагаемые налогом земли или на южную границу. Это, в свою очередь, способствовало сокращению государственных доходов и ослаблению царского дворянского ополчения, которое сильно зависело от крестьянского труда.

Несмотря на явные признаки экономического и социального бедствия, преемники царя Ивана продолжали имперское движение России на юг. Действуя как регент Федора I, Борис Годунов предпринял решительные шаги для укрепления государственных финансов и дворянских кавалеристов, чтобы продолжить быструю экспансию России на юг и восток. В 1590-х годах Годунов закрепил русских крестьян, привязал городских налогоплательщиков к их податным уездам и превратил краткосрочное контрактное рабство в настоящее рабство. Эти жесткие меры не решили фискальных проблем России, а даже усугубили ситуацию. Многие города превратились в города-призраки, а и без того ошеломляющая экономика России продолжала приходить в упадок. Жесткая политика Годунова по эксплуатации населения южной границы и привлечению казаков к государственной службе также усугубляла проблемы страны. К моменту смерти царя Федора I Россия страдала от тяжелого экономического и социального кризиса, и многие винили в своих страданиях Бориса Годунова.

В 1590-х годах Годунов закрепил русских крестьян, привязал городских налогоплательщиков к их податным уездам и превратил краткосрочное контрактное рабство в настоящее рабство. Эти жесткие меры не решили фискальных проблем России, а даже усугубили ситуацию. Многие города превратились в города-призраки, а и без того ошеломляющая экономика России продолжала приходить в упадок. Жесткая политика Годунова по эксплуатации населения южной границы и привлечению казаков к государственной службе также усугубляла проблемы страны. К моменту смерти царя Федора I Россия страдала от тяжелого экономического и социального кризиса, и многие винили в своих страданиях Бориса Годунова.

первая фаза смуты

Смутное время началось с политической борьбы после угасания старой правящей династии в 1598 году. Годунов легко победил своих соперников, в том числе Федора Романова (будущий патриарх Филарет, отец Михаила Романова) , и быстро стал царем; но его репутация сильно пострадала в процессе. Соперники Бориса обвиняли его в том, что он устроил убийство Дмитрия Угличского в 1591 году, чтобы расчистить себе путь к престолу. Он также страдал от распространенного мнения, что бояре должны были давать советы царям, а не становиться царями. При царе Борисе (159 г.8–1605), продолжал углубляться тяжелый государственный кризис России. Кроме того, притеснения Борисом некоторых аристократических семей заставили некоторых из них вступить в тайные заговоры против него. Однако именно великий голод 1601–1603 годов подорвал репутацию царя Бориса и убедил многих его подданных в том, что Бог наказывает Россию за грехи ее правителя. Последовательные неурожаи привели к сильнейшему голоду в истории России, который уничтожил до трети населения России. Когда в 1603 г. в Польше-Литве появился человек, выдававший себя за Дмитрия Угличского в поисках поддержки для свержения узурпатора Годунова, многие подданные царя Бориса склонялись к тому, что этим человеком действительно был Дмитрий, каким-то чудесным образом спасшийся от убийц Годунова и ныне возвращающийся в России восстановить старую правящую династию — и божья милость. Царь Борис и патриарх Иов осудили самозванца Дмитрия как самозванца по имени Григорий Отрепьев, но это не помешало росту энтузиазма в отношении истинного царя, особенно на южных рубежах и среди казаков.

Он также страдал от распространенного мнения, что бояре должны были давать советы царям, а не становиться царями. При царе Борисе (159 г.8–1605), продолжал углубляться тяжелый государственный кризис России. Кроме того, притеснения Борисом некоторых аристократических семей заставили некоторых из них вступить в тайные заговоры против него. Однако именно великий голод 1601–1603 годов подорвал репутацию царя Бориса и убедил многих его подданных в том, что Бог наказывает Россию за грехи ее правителя. Последовательные неурожаи привели к сильнейшему голоду в истории России, который уничтожил до трети населения России. Когда в 1603 г. в Польше-Литве появился человек, выдававший себя за Дмитрия Угличского в поисках поддержки для свержения узурпатора Годунова, многие подданные царя Бориса склонялись к тому, что этим человеком действительно был Дмитрий, каким-то чудесным образом спасшийся от убийц Годунова и ныне возвращающийся в России восстановить старую правящую династию — и божья милость. Царь Борис и патриарх Иов осудили самозванца Дмитрия как самозванца по имени Григорий Отрепьев, но это не помешало росту энтузиазма в отношении истинного царя, особенно на южных рубежах и среди казаков.

Первая гражданская война в России началась с вторжения в страну Самозванца Дмитрия в октябре 1604 года. С помощью корыстных польских феодалов, таких как Ежи Мнишек (отец Марины Мнишек), Дмитрию удалось выставить небольшую армию для своей кампании за русский престол. Как только он пересек границу с Юго-Западной Россией, большая часть приграничного населения встретила Дмитрия с энтузиазмом. Несколько городов добровольно сдались ему, и многие русские воины (и их командиры) быстро присоединились к войску Дмитрия. Большое количество казаков также пополняло силы Претендента по мере его продвижения. В декабре 1604 года войско Дмитрия разбило под Новгород-Северским гораздо более многочисленное войско царя Бориса, но в январе 1605 года Самозванец потерпел решительное поражение в битве при Добрыничах. Дмитрий поспешно отступил к Путивлю, а армия царя Бориса тратила время на террор против местного населения, осмелившегося поддержать Самозванца. К весне 1605 года Дмитрий выздоровел, и силы его быстро росли. Армия царя Бориса, напротив, увязла в попытках захватить удерживаемые повстанцами Кромы, ключевую крепость, охранявшую дорогу на Москву. Смерть Бориса Годунова в апреле 1605 г. открыла Дмитрию путь на царство. Борису наследовал его сын, царь Федор II, но восстание армии Федора в Кромах 7 мая решило судьбу династии Годуновых. 1 июня 1605 года бескровное восстание в Москве свергло царя Федора. Затем Дмитрий с триумфом въехал в столицу и 20 июня был коронован.0003

Армия царя Бориса, напротив, увязла в попытках захватить удерживаемые повстанцами Кромы, ключевую крепость, охранявшую дорогу на Москву. Смерть Бориса Годунова в апреле 1605 г. открыла Дмитрию путь на царство. Борису наследовал его сын, царь Федор II, но восстание армии Федора в Кромах 7 мая решило судьбу династии Годуновых. 1 июня 1605 года бескровное восстание в Москве свергло царя Федора. Затем Дмитрий с триумфом въехал в столицу и 20 июня был коронован.0003

ВТОРОЙ ЭТАП Смуты

Царь Дмитрий правил мудро около года, прежде чем был убит Василием Шуйским, захват власти которого спровоцировал новую гражданскую войну. Правление Дмитрия неоднозначно; многие историки были убеждены, что он был самозванцем по имени Григорий Отрепьев, который никогда не пользовался уважением аристократии или русского народа. На самом деле царь Дмитрий не был монахом-волхвом Отрепевым; вместо этого он произвел на современников впечатление умного, образованного, мужественного молодого воина-князя, искренне верившего, что он младший сын Ивана Грозного. Царь Дмитрий также был популярным правителем. Однако он подвергся критике за отсутствие рвения в соблюдении придворных ритуалов и за кажущуюся небрежность в своей приверженности русскому православному христианству. Несмотря на критику, важно, что царь Дмитрий был свергнут в результате государственного переворота с участием небольшого числа недовольных аристократов, а не в результате народного восстания. Его убийство во время празднования его свадьбы с польской принцессой Мариной Мнишек в мае 1606 года потрясло нацию и очень быстро возродило гражданскую войну, которая привела его к власти. Возобновившаяся гражданская война во имя истинного царя Дмитрия бушевала годами и едва не уничтожила Россию.

Царь Дмитрий также был популярным правителем. Однако он подвергся критике за отсутствие рвения в соблюдении придворных ритуалов и за кажущуюся небрежность в своей приверженности русскому православному христианству. Несмотря на критику, важно, что царь Дмитрий был свергнут в результате государственного переворота с участием небольшого числа недовольных аристократов, а не в результате народного восстания. Его убийство во время празднования его свадьбы с польской принцессой Мариной Мнишек в мае 1606 года потрясло нацию и очень быстро возродило гражданскую войну, которая привела его к власти. Возобновившаяся гражданская война во имя истинного царя Дмитрия бушевала годами и едва не уничтожила Россию.

Через несколько часов после убийства царя Дмитрия его сторонники успешно выдвинули версию о том, что он в очередной раз чудом избежал смерти и вскоре вернется, чтобы наказать Шуйского и его сообщников. Один из придворных царя Дмитрия, Михаил Молчанов, бежал из Москвы и принял личность Дмитрия, когда он отправился в Самбор (дом Мнишеков) в Польше-Литве. Там он создал двор царя Дмитрия и стал искать поддержки в борьбе против Шуйского. Молчанов разослал письма в русские города и к казакам южной границы, в которых сообщал, что царь Дмитрий еще жив, и убеждал их восстать против узурпатора царя Василия. Эти призывы имели мощный эффект. Восторженные повстанческие армии во главе с Иваном Болотниковым и другими полководцами быстро вытеснили войска царя Василия с юга России и к октябрю 1606 года достигли пригородов Москвы. Однако во время осады столицы Шуйский подкупил двух командиров повстанцев, чтобы они перешли на другую сторону. Предательство Истомы Пашкова делу повстанцев произошло во время крупного сражения 2 декабря, вынудив людей Болотникова снять осаду и отступить на юг. Выдержав долгие осады в Калуге, а затем в Туле, Болотников был наконец вынужден сдаться царю Василию в октябре 1607 года, но его люди (с их оружием) были отпущены на свободу. Многие из них тут же присоединились к гражданской войне против Шуйского, поступив на службу ко второму Лжедмитрию, самозванцу, внезапно появившемуся на юго-западе России летом 1607 г.

Там он создал двор царя Дмитрия и стал искать поддержки в борьбе против Шуйского. Молчанов разослал письма в русские города и к казакам южной границы, в которых сообщал, что царь Дмитрий еще жив, и убеждал их восстать против узурпатора царя Василия. Эти призывы имели мощный эффект. Восторженные повстанческие армии во главе с Иваном Болотниковым и другими полководцами быстро вытеснили войска царя Василия с юга России и к октябрю 1606 года достигли пригородов Москвы. Однако во время осады столицы Шуйский подкупил двух командиров повстанцев, чтобы они перешли на другую сторону. Предательство Истомы Пашкова делу повстанцев произошло во время крупного сражения 2 декабря, вынудив людей Болотникова снять осаду и отступить на юг. Выдержав долгие осады в Калуге, а затем в Туле, Болотников был наконец вынужден сдаться царю Василию в октябре 1607 года, но его люди (с их оружием) были отпущены на свободу. Многие из них тут же присоединились к гражданской войне против Шуйского, поступив на службу ко второму Лжедмитрию, самозванцу, внезапно появившемуся на юго-западе России летом 1607 г.

Второй Лжедмитрий был не более чем марионеткой своих польских кураторов, но его имя привлекало людей со всего мира. Вскоре Дмитрий поселился в селе Тушино и вел войну против Шуйского в Москве. Второй Лжедмитрий сумел привлечь к себе на службу многих русских аристократов; Филарет Романов стал Патриархом Русской Православной Церкви в Тушине. Когда царь Василий освободил Марину Мнишек, она тоже поехала в Тушино, где узнала своего предполагаемого мужа и в конце концов произвела на свет наследника, маленького Ивана Дмитриевича. Больше года в раздираемой войной России было два царя и две столицы. Однако, когда удача Шуйского, казалось, была на исходе, бесчинства иностранных войск и казаков царя Дмитрия вызвали полномасштабное восстание против второго Лжедмитрия на большей части северной России. С конца 1608 г. простые горожане начали сопротивляться постоянным грабежам войск царя Дмитрия и высоким налогам, собираемым его хищными агентами.

Царь Василий в конце концов обратился к Швеции за помощью против второго Лжедмитрия. В начале 1609 года войска, поднятые королем Карлом IX, перешли границу и помогли войскам Шуйского очистить север России от сторонников Дмитрия. Карл также сожрал себе русские территории, немедленно спровоцировав польскую интервенцию в России. Польский король Сигизмунд III вторгся в Россию и осадил великую крепость Смоленск. Зимой 1609 года Тушинский лагерь под давлением со всех сторон распался.–1610. Второй Лжедмитрий и Марина бежали в Калугу, но некоторые тушинские придворные отправились в Смоленск просить Сигизмунда разрешить его сыну Владиславу стать царем России. Король, казалось, согласился, и вскоре польская армия направилась к Москве. В июне 1610 г. в битве при Клушине поляки нанесли решительное поражение войску царя Василия. В июле разгневанные русские аристократы схватили царя Василия и заставили его принять монашество. В конце концов, могущественные русские лорды, получившие контроль над Москвой (Совет семи), согласились позволить полякам занять столицу от имени царя Владислава.

В начале 1609 года войска, поднятые королем Карлом IX, перешли границу и помогли войскам Шуйского очистить север России от сторонников Дмитрия. Карл также сожрал себе русские территории, немедленно спровоцировав польскую интервенцию в России. Польский король Сигизмунд III вторгся в Россию и осадил великую крепость Смоленск. Зимой 1609 года Тушинский лагерь под давлением со всех сторон распался.–1610. Второй Лжедмитрий и Марина бежали в Калугу, но некоторые тушинские придворные отправились в Смоленск просить Сигизмунда разрешить его сыну Владиславу стать царем России. Король, казалось, согласился, и вскоре польская армия направилась к Москве. В июне 1610 г. в битве при Клушине поляки нанесли решительное поражение войску царя Василия. В июле разгневанные русские аристократы схватили царя Василия и заставили его принять монашество. В конце концов, могущественные русские лорды, получившие контроль над Москвой (Совет семи), согласились позволить полякам занять столицу от имени царя Владислава. Затем была отправлена грандиозная процессия русских сановников (включая Филарета Романова и Василия Шуйского) для переговоров с королем Сигизмундом о воцарении Владислава, но король бросил их в тюрьму. Сигизмунд решил завоевать Россию, а не управлять ею косвенно через своего сына. В Москве Совет семи был бесцеремонно оттеснен, поскольку поляки установили жестокую военную диктатуру.

Затем была отправлена грандиозная процессия русских сановников (включая Филарета Романова и Василия Шуйского) для переговоров с королем Сигизмундом о воцарении Владислава, но король бросил их в тюрьму. Сигизмунд решил завоевать Россию, а не управлять ею косвенно через своего сына. В Москве Совет семи был бесцеремонно оттеснен, поскольку поляки установили жестокую военную диктатуру.

Польская оккупация Москвы потрясла большую часть России, и вскоре простые люди начали организовываться для изгнания иностранцев. Убийство второго Лжедмитрия в декабре 1610 г. праздновалось поляками, но оно фактически устранило главное препятствие к объединению русского народа против иностранной интервенции. Мощное, но еще разрозненное патриотическое движение начало медленно развиваться по всей стране и даже в Москве. Различные русские фракции осторожно тянулись друг к другу и с большим трудом координировали действия против ненавистных поляков-католиков. В Москве за протесты патриарха Гермогена против латинских еретиков его бросили в тюрьму; но, прежде чем умереть от голода, Гермоген разослал письма во многие города, призывая своих собратьев-православных подняться и изгнать злых иноземцев из России. Призыв Гермогена к оружию был очень эффективным.

Призыв Гермогена к оружию был очень эффективным.

К началу 1611 года патриотически настроенный русский полководец Дмитрий Пожарский заключил непростой союз с войсками, которые были верны второму Лжедмитрию, в том числе с казачьим полководцем Иваном Заруцким, который отстаивал дело Марины Мнишек и Ивана Дмитриевича. Пожарский пытался освободить Москву в марте; но после ожесточенных уличных боев, в ходе которых поляки сожгли большую часть окраин города, патриоты Пожарского были вынуждены отступить и перегруппироваться. К июню 1611 года патриотам удалось сформировать высокопредставительный совет всего королевства для координации военных действий против иностранцев и закладки фундамента для временного национального правительства. Пожарский и другие позаботились о том, чтобы полезные в военном отношении казаки, желавшие присоединиться к народному ополчению, получали достаточное питание и обещание свободы, даже если они раньше были крепостными или рабами. Такие беспрецедентные обещания привлекли к патриотическому делу многих новобранцев. Однако из-за соперничества между его командирами национально-освободительное движение в последующие месяцы споткнулось. Беспринципный Заруцкий пытался занять пост ополченца, но другие патриоты не хотели иметь ничего общего ни с его буйными казаками, ни с маленьким Иваном Дмитриевичем. К сожалению, различные фракции в конце концов воевали друг с другом, и на долгие месяцы в России воцарился хаос. Вскоре после того, как поляки захватили Смоленск в июне 1611 года, а шведы захватили Новгород в июле, некоторые осажденные русские обратились к королю Швеции с просьбой рассмотреть возможность возведения его сына на русский престол. Однако большинство патриотов мечтали о русском царе.

Однако из-за соперничества между его командирами национально-освободительное движение в последующие месяцы споткнулось. Беспринципный Заруцкий пытался занять пост ополченца, но другие патриоты не хотели иметь ничего общего ни с его буйными казаками, ни с маленьким Иваном Дмитриевичем. К сожалению, различные фракции в конце концов воевали друг с другом, и на долгие месяцы в России воцарился хаос. Вскоре после того, как поляки захватили Смоленск в июне 1611 года, а шведы захватили Новгород в июле, некоторые осажденные русские обратились к королю Швеции с просьбой рассмотреть возможность возведения его сына на русский престол. Однако большинство патриотов мечтали о русском царе.

К концу 1611 года в Нижнем Новгороде начали формироваться новое патриотическое движение и новая военная сила, способная спасти национальный суверенитет России. Там мясник по имени Кузьма Минин убедил своих сограждан собрать деньги на армию для освобождения России и восстановления порядка в королевстве. Минин избрал князя Пожарского главнокомандующим новой милицией, а сам Минин стал казначеем патриотического движения с очень широкими полномочиями. К движению быстро присоединились многие русские города и деревни, и вскоре Ярославль превратился в штаб-квартиру Временного правительства. Пожарскому блестяще удалось привлечь казаков и других людей к своему растущему ополчению; и как только Заруцкий порвал с национально-освободительным движением и уехал на юг с Мариной Мнишек и Иваном Дмитриевичем, Пожарский смог сосредоточиться на осаде Москвы.

К движению быстро присоединились многие русские города и деревни, и вскоре Ярославль превратился в штаб-квартиру Временного правительства. Пожарскому блестяще удалось привлечь казаков и других людей к своему растущему ополчению; и как только Заруцкий порвал с национально-освободительным движением и уехал на юг с Мариной Мнишек и Иваном Дмитриевичем, Пожарский смог сосредоточиться на осаде Москвы.

Польский гарнизон в Москве капитулировал 27 октября 1612 года. Как только столица была освобождена, по всей стране были разосланы срочные и беспрецедентные послания с призывом представителей всех свободных мужчин (дворян, дворян, солдат, горожан, духовенства, крестьян из удельных и казенных земель, и казаков) прибыть как можно скорее в Москву. Вскоре собрался самый представительный Земской собор в истории России, чтобы выбрать нового царя. Под сильным давлением казаков (составлявших к тому времени половину народного ополчения) 7 февраля 1613 г. был избран сын Филарета Романова Михаил9. 0003

0003

Смутное время официально завершилось коронацией царя Михаила 21 июля 1613 года, но потребовалось несколько лет, чтобы навести порядок в опустошенной земле. В то время как бюрократы и члены Земского собрания лихорадочно работали над восстановлением российского правительства, царь Михаил послал военные силы, чтобы уничтожить Заруцкого, Марину Мнишек и Ивана Дмитриевича. В конце концов они были схвачены и казнены в 1614 году. Гораздо труднее оказалось выгнать поляков и шведов из России. Только после того, как шведское вторжение было остановлено героической обороной Пскова в 1615–1616 годах, король Густав Адольф согласился на переговоры с царем Михаилом. По Столбовскому договору (1617 г.) Новгород был возвращен русским, но шведы сохранили достаточно захваченных территорий, чтобы блокировать доступ русских к Балтийскому морю до времен Петра Великого. После 1613 года польские войска неоднократно пытались посадить царя Владислава на русский престол. Крепкая оборона Москвы в 1618 году князем Пожарским, столичным мирным населением и казаками (с которыми режим Романовых очень плохо обращался) окончательно убедила поляков пойти на переговоры. Польша получила многие западнорусские города (включая Смоленск) по Деулинскому перемирию (1618 г.), но Филарет Романов был освобожден из польского плена. Во многом празднование возвращения Патриарха Филарета в Москву в 1619 г.ознаменовало собой реальный конец Смутного времени.

Польша получила многие западнорусские города (включая Смоленск) по Деулинскому перемирию (1618 г.), но Филарет Романов был освобожден из польского плена. Во многом празднование возвращения Патриарха Филарета в Москву в 1619 г.ознаменовало собой реальный конец Смутного времени.

Смутное время было страшным кошмаром для русского народа. К концу Смуты экономика России была подорвана, многие города разрушены. В результате первые Романовы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Положение обложенных налогами горожан, крепостных и дворянских кавалеристов в начале XVII века фактически ухудшилось и подготовило почву для острых конфликтов при сыне царя Михаила, царе Алексее. По иронии судьбы, быстрое расширение империи Романовых после 1613 года заставило многих людей сделать неправильный вывод о том, что Смутное время не имело большого долгосрочного влияния. Действительно, страшный опыт Смуты породил в русском обществе мощный консенсус в пользу укрепления и без того великого авторитета и авторитета царя (и патриарха). Этот консенсус значительно укрепил российское самодержавие и империализм, а также затормозил развитие капитализма и становление гражданского общества в России.

Этот консенсус значительно укрепил российское самодержавие и империализм, а также затормозил развитие капитализма и становление гражданского общества в России.

См. также: собрание земли; Болотников Иван Исаевич; Дмитрий Угличский; дмитрий, фальшивый; федорианович; филарет романов, патриарх; Годунов Борис Федорович; Иван IV; опричнина; отрепьев, григорий; Пожарский Дмитрий Михайлович; романов михаил феодорович; шуйский василий иванович

библиография

Барбур Филипп. (1966). Димитрий, прозванный самозванцем: царь и великий князь всея Руси, 1605–1606 гг. Бостон: Хоутон Миффлин.

Бусов, Конрад. (1994). Потревоженное состояние Царства Российского, т.р. Г. Эдвард Орчард. Монреаль: McGill-Queen’s.

Даннинг, Честер. (2001). Первая гражданская война в России: Смутное время и основание династии Романовых. Университетский парк: Издательство Пенсильванского государственного университета.

Хоу, Соня, изд. (1916). Лжедмитрий: русский роман и трагедия, описанная британскими очевидцами, 1604–1612 гг.